12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Liebeskind

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

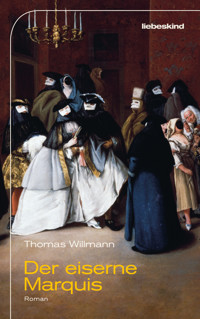

Ausgezeichnet mit dem Stuttgarter Krimipreis für das beste Krimidebüt 2010 Von der KrimiWelt-Bestenliste unter die 10 besten Krimis des Jahres 2010 gewählt Eine mitreißende Geschichte über Liebe und Tod, Schuld und Vergeltung. Als Kulisse ein abgeschiedenes Hochtal in den Alpen, Ende des 19. Jahrhunderts. Thomas Willmann hat einen Roman geschrieben, der aus unserer Zeit zu fallen scheint - aber mit seiner mythischen Wucht den Leser packt und nicht mehr loslässt. In einem abgelegenen Tal, eingekesselt von mächtigen Bergen, lebt eine verschworene Dorfgemeinde. Eines Tages kommt ein Fremder namens Greider in die Ebene. Er gibt sich als Maler aus und bittet um Quartier für den Winter. Nach langem Zögern weisen ihm die Dorfbewohner eine Unterkunft im Haus der Witwe Gader zu. Bald schon nach Greiders Erkundungszügen durchs Tal kommt der erste große Schnee und schneidet ihm den Rückweg ab. Das Leben im Dorf kommt langsam zur Ruhe - bis eine mysteriöse Todesserie die Leute aufschreckt. Erst verunglückt der jüngste Sohn vom Brenner Bauern, dem heimlichen Herrscher des Tals, beim Holzmachen. Dann wird einer seiner Brüder tot im Mühlbach gefunden ... In "Das finstere Tal" nimmt Thomas Willmann die Erzählmuster der klassischen Heimatliteratur auf und kleidet diese in eine kunstvolle, bildmächtige Sprache. So entsteht ein atmosphärisch dichter, spannender Roman, in dem die Vergangenheit zur Gegenwart wird und eine einfache Rachegeschichte zu außergewöhnlicher Literatur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Thomas Willmann

Das finstere Tal

Roman

5. Auflage

© Verlagsbuchhandlung Liebeskind, München 2010

Umschlaggestaltung: Marc Müller-Bremer, MünchenUmschlagmotiv: Fine Art Photographic / gettyimagesTypografie und Satz: Frese Werkstatt, MünchenHerstellung: Büro Sieveking, MünchenDruck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm

ISBN 978-3-935890-71-7

Fürmeine ElternRolf, Gretel und Christine

Die knorrige Hand fuhr hinein in das wurlende Knäuel neugeborenen Lebens. Sie scherte sich nicht um das Maunzen der Kätzchen und die Wischer ihrer bekrallten Tatzen. Sie erkundete die Kräftigkeit und das Geschlecht der kleinen Körper, drehte hin und wieder eines der noch blinden Gesichter ins Licht des großen Petroleumlüsters, der über dem Weidenkorb mit den Tieren hing. Dann wurden kurz die zahnlosen Mäuler betrachtet, auf Fauchen oder Jammern gehört.

Lange dauerte es nicht. Dann hatte die Hand drei strampelnde Leiber aus dem Haufen der Brüder und Schwestern gelupft.

»De, de und de«, erging das Urteil.

Die drei Kätzlein wurden auf einen weiblichen Arm gehoben und zurück zu ihrer Mutter gebracht, die – noch immer benommen von der Anstrengung der vielfachen Geburt – beim Ofen lag.

Ein bärtiger Mann packte den Korb mit den Übrigen, trug ihn zur Stube, zum Haus hinaus. Er ging den kurzen Weg zur Scheune, pflanzte sich drei Schritt vor den harten Brettern ihrer Seitenwand auf. Dann packte er eins nach dem andern die Kätzlein aus dem Korb, den er in die Beuge des linken Arms gehängt hatte, und derschmiss sie.

I

Als der Fremde mit seinem Maultier das Hochtal erreichte, lag in der Luft schon der Geruch des ersten Schnees. Der Atem des Mannes und des Tieres malte kleine Wolken in die klare Luft, und er ging schwer – die beiden hatten den felsigen Anstieg hart genommen, um vor dem Mittag ihr Ziel zu erreichen.

In dem kleinen Dorf, das sie unten hinter sich gelassen hatten, war die Sonne noch über einem Herbsttag aufgegangen, dem die letzte Erinnerung an die Wärme des Sommers in den Spinnweben hing. Hier oben aber konnte man bereits den Winter ungeduldig mit seinen Knochen klappern hören.

Vom Fuß der Bergkette aus, wo im Morgengrauen der Weg des Fremden begonnen hatte, bot sich selbst dem Kundigen kein sichtbarer Hinweis auf die Existenz des Hochtals, in das er mit seinem Packtier nun einschritt. Zu hoch gelegen, zu schmal und lang gezogen war die Kluft zwischen den Felswänden, die den einzigen Zugang bildete. Und der Pfad dorthin war wenig mehr als ein halb verwitterter Fußsteig – viel Verkehr herrschte nicht, hatte nie geherrscht zwischen den Bewohnern der Ebene und denen des riesigen Felskessels hier in der Höhe. Dass dort so nah unter dem Himmel jemand lebte, war unten kaum mehr als eine halb vergessene Legende. Und das war den Leuten hier oben gerade recht so.

Der fremde Mann – ein schlanker, kräftiger Bursche von etwas mehr als zwanzig Jahren – war in jene Stoffe gekleidet, aus denen man hier in der Gegend das Gewand wirkte: wildlederne Hosen, ein Hemd aus Leinen, Jacke aus Loden, die Knöpfe aus Hirschhorn. Aber all das hätte zusammen genommen selbst dann keine der örtlichen Trachten ergeben, wenn nicht zwei Kleidungsstücke überhaupt ungewohnt geschienen hätten – ein Paar spitze, ausgetretene braune Lederstiefel und ein heller Staubmantel. Alles außer eben diesen beiden Dingen machte den Eindruck, dass es zwar schon eine Weile seinen Dienst auf einer nicht allzu komfortablen Reise tat, dass es aber erst zum Zweck eben dieser Reise angeschafft und nicht schon Jahre im alltäglichen Gebrauch war. Es schien nicht wirklich zu diesem Körper zu gehören, es wirkte an ihm wie die Tarnung mancher Tiere, die sich an ihre Umgebung anpassen, um nicht von ihren Feinden verschlungen zu werden – oder um ihre Beute in Sicherheit zu wiegen. Sein Gesicht war klar geschnitten und seine Haut von einer Glätte, die einer scharfen Rasur geschuldet sein mochte oder der bloßen Jugend. Doch in seinen Augen saß Entschlossenheit. Als hätten die schon mehr als nur dieses Leben gesehen.

Das Maultier war beladen mit reichlich Gepäck – allerdings nicht mehr, als einer anhäufen würde, der beabsichtigt, seine Habe längere Zeit mit sich zu tragen. Nur zwei lange, rohrförmige Lederfutterale und eine offenbar zusammengeklappte Apparatur aus mehreren Holzstreben schienen fehl am Platze für einen einsam Reisenden, der darauf bedacht ist, nur das Nötige mit sich zu führen.

So kamen also Mann und Tier aus dem Schatten des schmalen Felsdurchgangs, der das karge, steinige Antlitz des Bergmassivs ein gutes Stück über dessen halber Höhe durchschnitt und sich auf eine riesige Ebene hin öffnete, die umschlossen von Gipfelketten in unvermuteter Ruhe und einsamer Fruchtbarkeit lag. Es war ein Ort, der sich selbst genügte, der kein Außen duldete. Er wehrte sich nicht gegen Besucher – aber er schloss hinter ihnen sofort wieder den Durchlass zu jeder anderen Welt. Wer hierher kam, den verleibte er sich ein. Es mochte einen knappen Tagesmarsch dauern, den ganzen, länglich ovalen Saum der Ebene abzuschreiten, die umfangen war von steilen Felswänden und finsteren, hageren Bergwäldern. Der Fremde aber blieb auf dem Weg, der sich vom Schlund des Durchgangs entlang zog, durch das Hochtal hindurch und auf die Ansiedlung hinzu, die sich etwa in dessen Mitte befand.

Die Sonne stand hoch, und die Luft war klar und kalt, sodass die Ebene weithin vor ihm ausgebreitet lag. Sie bot das Bild einer Stätte, wo man beizeiten eingefahren hatte, was der Herr in seiner Güte gab – weil man nicht auf die allzu lange Dauer dieser Güte vertrauen mochte. Felder und Früchte waren abgeerntet, das Heu war gemacht, nur wenig Vieh wurde noch ins Freie zum Grasen geschickt. Im Frühjahr und Sommer mochte das Blühen, Sprießen und Wuchern einem in seiner Gewalt fast den Atem nehmen, denn Boden und Witterung verliehen der Ebene eine in dieser Höhe unerwartete Üppigkeit. Nun aber war der Natur bereits alles geraubt, was in den kommenden Monaten der Entbehrung den Menschen Nahrung geben konnte, und der unverwertbare Rest stand in trügerischem Trotz und harrte dem Tod durch den ersten Frost.

Jetzt, da sein Wegziel so gut wie erreicht war, nahm sich der Fremde Zeit, ließ das zuvor so harsch angetriebene Maultier gemächlich einhertrotten, gönnte ihm gelegentliche Bissen vom Gewächs am Wegrand. Immer wieder blickte er sich um im Rund der Ebene, schien ihr Bild mit den Augen aufzusaugen, er lauschte, schnupperte. Als wäre er an den Ort einer lang vertrauten Legende gekommen und müsse nun jeden Eindruck korrigierend, ergänzend, bestätigend vergleichen mit der Vision, die er schon seit Jahren im Kopf trug. Als wolle er seine vorläufige Einsamkeit an diesem Ort auskosten und den Moment hinauszögern, an dem er hier auf einen Menschen treffen würde.

Wieder und wieder ging sein Blick nach oben, suchte den Saum der Bergrücken ab – bis er schließlich das einzige Gipfelkreuz entdeckte, das den Kesselrand zierte. Lange verharrte er in dessen Betrachtung.

Schließlich aber war doch der Zeitpunkt gekommen, an dem sich unleugbar bewies, dass er nicht allein war hier im Tal. Von Weitem schon hatte er die Gestalt gesehen – ein kleiner Bub, der nahe dem Weg im Gras spielte. Anfangs hatte er ihn nicht genau ausmachen können, aber bald war er nahe genug, um das helle Hemd, die dunklen Hosen und das braune Gesicht unter dem strubbeligen schwarzen Haar zu erkennen. Eine ganze Weile schritt er auf dem Weg dahin, ehe auch der Bub ihn zu bemerken schien. Er hörte auf zu spielen, richtete sich auf, stapfte durch die hohe Wiese zum Rand des Weges und blieb dort stehen, den Blick starr auf den Fremden mit seinem Maulesel gerichtet, der da auf ihn zukam.

Sie hatten einander nun fest in den Augen, aber noch war die Strecke zwischen ihnen zu weit, um sie mit freundlicher Stimme zu überbrücken. Das Kind stand stocksteif da, die Fäuste in die Hosentaschen gestemmt – und dem Mann schien seinerseits ein Winken nur falsch und gespielt wirken zu können. So blieb ihm nichts, als festen Schrittes voranzugehen. Doch nun war sich jede seiner Bewegungen der Beobachtung bewusst, sein Gang verlor jede natürliche Selbstverständlichkeit und bemühte sich um einen Eindruck von freundlicher Gesinnung, harmlosem Wohlwollen.

Nach einer Ewigkeit, in der die Schatten des frühen Nachmittags nicht einmal einen Zentimeter vorankamen, waren die beiden sich endlich nahe genug, um ohne großes Heben der Stimme eine Unterhaltung zu führen. Doch sie schwiegen noch immer. Der Fremde verlangsamte seinen Gang, lächelte dem Buben, der ihm kaum bis zur Hüfte reichte, zu. Im Blick des Kindes aber lag nichts Freundliches. Groß und dunkel waren seine Augen, die ohne Scheu in die des Mannes starrten und ihn dann von oben bis unten musterten. Die Augenwinkel und die blassen Lippen bargen etwas Verkniffenes, das zu alt war für die Lebensjahre des Kindes. Selbst wenn der Fremde einem so jungen Gesicht echten Hass zugetraut hätte, wäre dieser noch etwas zu Lebendiges gewesen für das, was er in diesen Zügen sah.

Das Kind schwieg. Der Mann war stehen geblieben, obwohl der Bub ihm nicht den Weg versperrte. Lange Atemzüge verharrten sie so. Dann, gerade als der Fremde zu einem Wort anheben wollte, zog das Kind die Fäuste aus den Taschen, drehte sich um und rannte quer über die Wiese fort, auf das Dorf zu, das in der Ferne zu erkennen war.

Was sollte hinter all dem mehr gesteckt haben als das verständliche Verhalten eines Kindes, das wohl in seinem ganzen Leben nie jemanden gesehen hatte, den es nicht aus der kleinen Gemeinschaft der Talbewohner kannte? Es war hier keine Gegend, die zur Neugier und Offenheit erzog und wo das Unbekannte willkommen war.

Aber dem Mann blieb nach der Begegnung mit dem Kind ein seltsames Gefühl. Es schien unzweifelhaft, dass er im Dorf erst ankam, nachdem Kunde von ihm schon längst eingetroffen war. Kein Mensch war zu sehen vor den Höfen, die den Weg in die Siedlung säumten, doch sobald er an einem von ihnen vorbei war, meinte er, hinter sich das Geräusch sich öffnender Fensterläden zu hören.

Das Dorf war eine Ansammlung von vielleicht zwei Dutzend dunklen Gebäuden, die jenen wenigen Bauernhöfen glichen, die versprengt im Tal lagen. Die Siedlung hatte etwas trutzig Gedrängtes, als hätten ihre Erbauer nur deswegen widerwillig die Nähe zueinander gesucht, weil die Abneigung gegen die übrige Welt in ihnen einen Druck aufbaute, der alles Auseinanderstrebende niederhielt. Das Dorf wirkte wie eine Art zweiter Festung inmitten des Schutzwalls des Bergkessels – aber man hätte nicht leicht entscheiden mögen, ob es eine weitere Verteidigungslinie gegen Eindringlinge von außen war, oder ob es eine Wehrgemeinschaft war gegen den von der Natur geschaffenen Ort selbst, der sie duldete und umschloss.

Jedenfalls spazierte der Fremde unbehelligt und allein in das Dorf hinein wie in eine aufgelassene Burg. Doch kaum war er auf dem engen Hauptplatz angelangt, endete auch diese Illusion. Dort waren, wie zufällig, mehrere kräftige Männer mit runden, schwarzen Hüten versammelt. Viel Anstalten machten sie nicht, vorzugeben, hier mit anderem beschäftigt zu sein als dem Warten auf seine Ankunft. Der Fremde grüßte sie freundlich, aber stumm mit einem Kopfnicken.

Die Männer kamen näher, bildeten um den Eindringling, der auf der Mitte des Platzes mit seinem Maultier zum Stehen gekommen war, einen Halbkreis, der nur wenig enger hätte werden müssen, um unverhohlen bedrohlich zu sein. Rundum öffneten sich allmählich Türen und Fenster, Menschen kamen aus den Gassen, sodass sich die Ränder des Platzes bald mit leise tuschelnden Zuschauern füllten. Die Männer, die dem Fremden gegenübertraten, ein halbes Dutzend an der Zahl, hatten zum Teil gerade erst die Jugend hinter sich gelassen, zum Teil waren sie gerade noch im besten Mannesalter. Der Jüngste hatte seine Wangen, die in der Kälte rosig leuchteten, glatt rasiert; zwei trugen Schnauzbärte, einer einen buschigen Backenbart, zwei sauber gestutzte, schwarze Vollbärte – aber nichts davon konnte die Ähnlichkeit ihrer Gesichter verbergen. Hätte man nur die zwei Männer gesehen, die sich am wenigsten glichen, so wären sie einem noch immer erkennbar als Typen einer Region erschienen. Durch die anderen vier aber waren ihre Gemeinsamkeiten wie die Unterschiede über so vielfältige, feine Stufen vermittelt – fand sich jeder Zug, der einen der Männer speziell auszuzeichnen schien, in wenigstens einem der anderen wieder –, dass höchstens der Grad, nicht aber die Tatsache ihre Verwandtschaft untereinander zweifelhaft schien.

Das erste Wort sprach einer der beiden Vollbärtigen, offenbar der Älteste in dem Halbkreis, in dessen Mitte er dem Fremden genau gegenüberstand.

»Grüß dich.«

»Grüß euch«, antwortete der Neuankömmling, mit einem langsamen, unbeugsamen Blick durch das Halbrund.

»Bist fremd hier.«

Ob Frage oder Feststellung war nicht zu entscheiden. Der Mann nickte.

»Wer bist du?« Die Frage kam hart, gerade, in den kehligen Lauten des hiesigen Dialekts.

»Greider«, antwortete der Fremde, noch knapper, grader heraus.

»Und was willst?«

»Quartier.«

»Wirst net finden. Mir brauchen keine Fremden. Is kei guade Zeit, es kommt bald der Schnee. Dann kommst nimmer nunter. Schaug lieber, dass d’ glei umkehrst.«

Greider stand still da, als seien die Worte nicht an ihn gerichtet. Ruhig und gleichmäßig dampfte sein Atem in der kühlen Luft, durch die – obwohl kaum Wolken zu sehen waren – zitternd vereinzelte Schneekörner tanzten.

»Hast net g’hört? Umkehr’n sollst. Gibt für Fremde nix hier im Tal.«

Wieder blieb Greider stumm, als hätten die Worte einem anderen gegolten und als wartete er darauf, endlich angesprochen zu werden.

Die Stimme des anderen – bisher von einem nachsichtigen Ton, als spräche sie zu einem, der unwissentlich einen Fehler gemacht hatte – wurde eisiger.

»Was willst überhaupt hier?«

Nun endlich antwortete Greider, höflich, ganz selbstverständlich, und indem er auf die langen, runden Lederfutterale und die seltsame, zusammengeklappte Holzkonstruktion zeigte, die auf dem Rücken seines Maultiers festgezurrt waren:

»Malen.«

Ein fast erschrockenes Tuscheln und Raunen brandete rings auf – ›Was hat er gesagt? Malen? Wirklich Malen?‹

Einen kurzen Moment blickte auch der Bärtige verdutzt, aber dann, als er wusste, dass nun alle auf seine Antwort warteten – denn es schien völlig ohne Zweifel, dass er allein hier Wort zu führen hatte –, da fragte er, so laut, dass jeder es sicher hören konnte, und voll höhnisch gespielter Freundlichkeit:

»Ah so, mahlen willst? Mir ham aber schon an Müller!«

Das rief johlendes Gelächter im Rund hervor. Nur Greider verzog so wenig die Miene wie die sechs Männer, die um ihn standen.

Ganz ernst und betont höflich, als hätte ihn der andere tatsächlich missverstanden, sagte er:

»Net Müller. Maler. Bilder will ich malen.«

Da war nun der Bärtige um eine Antwort verlegen. Greider nutzte den Moment, um erstmals ungefragt zu sprechen. Als hätte der andere nicht erklärt, dass es so etwas hier nicht gebe, sagte er:

»Ich zahl’s Quartier auch gut.«

Währenddessen machte er sich an einer seiner Satteltaschen zu schaffen, öffnete ihre Riemen, griff hinein. Sofort wurde der Halbring der Männer um ihn enger, ihre Körper spannten sich, schienen zum Sprung auf ihn bereit. Greider aber holte in aller Ruhe einen faustgroßen Lederbeutel aus der Tasche und warf ihn dem Bärtigen zu. Als jener ihn aus der Luft fing, hörte man das Scheppern und Klirren von Metall.

Der Bärtige schien einen Moment unsicher, als traute er dem Säcklein nicht. Greider forderte ihn mit einem Nicken auf, es zu öffnen. Der Bärtige lockerte den Zugriemen, der den Beutel geschlossen hielt, weitete die Öffnung und griff hinein.

Heraus zog er eine goldene Münze.

Er hielt sie zwischen Daumen und Zeigefinger hoch, sodass alle rundum sie sehen konnten. Dann ließ er das Säckchen in der Linken klimpern, um ihnen wortlos einen Eindruck zu geben, welch handfesten Schatz er da hielt. Sofort wurde das Tuscheln wieder reger.

Greider lächelte den Bärtigen an, der sichtlich ins Nachdenken gekommen war. Wägend blitzten die Augen unter der Hutkrempe hervor, huschten zwischen der Münze und Greider hin und her; zwei, drei Mal noch prüfte seine Hand das Gewicht des prallen Beutels.

»Wie lang hast g’sagt willst bleiben?« fragte er den Fremden misstrauisch, keinen Zweifel lassend, dass lang noch nicht entschieden war, ob das Bleiben überhaupt möglich sein werde.

»An Winter.«

»Wird net reichen für an ganzen Winter, der Beutel«, sagte der Bärtige, aber man merkte ihm an, dass er nicht recht sicher war, ob ihn seine Gier da zu viel wagen ließ.

»Hab schon noch«, meinte Greider – so, als wäre es ganz selbstverständlich, dass eine Summe, die er unten in einem der feinen Hotels der großen Städte für mehrere Wochen Logis bezahlt hätte, hier in diesem abgelegenen Tal eine Unterkunft nicht für ein Vierteljahr erkaufen konnte.

Die Augen des Bärtigen wurden groß. Er schaute seine Kumpanen an, blickte sich nach den Umstehenden um. So viel Geld, das einem offensichtlichen Narren gehörte, der nur darum zu bitten schien, es ihm abzunehmen – das mochte wahrhaft ein Geschenk Gottes sein.

»So?« gab er Greider lauernd zurück. »Lass seh’n.«

Greider schüttelte den Kopf. Er wusste wohl, dass er den Plan seiner Überwinterung in diesem Tal nur Wirklichkeit werden lassen konnte, indem er die Gier seiner Bewohner weckte – einem anderen Argument würden sie nicht zugänglich sein. Aber er durfte sich nicht so leichtsinnig und naiv darstellen, dass die Gier dieser Leute den schnellsten Weg zu ihrer Befriedigung suchen würde: Greider für immer ein Quartier knapp unter der Scholle zu bereiten und als Gegenleistung dafür sein ganzes Hab und Gut in Besitz zu nehmen. »Des zeig ich, wenn ich’s Quartier hab.«

Einen winzigen Ruck gab es dem Bärtigen, dass ihm dieser scheinbare Narr nun doch Schranken aufweisen wollte. Er schaute in Greiders Gesicht, auf die Satteltaschen, und wieder auf Greider. Als wollte er sagen: ›Es kann das Geld nirgends sein als in deinen Taschen, und du bist allein hier oben. Aber gut, wir sind ja keine Wegelagerer … Solang einer die Versuchung nicht größer macht, als man einem gewöhnlichen Christenmenschen zumuten kann.‹

»Mir müssen überlegen«, meinte er dann nach einer kleinen Weile. Dies fand hörbar allgemeine Zustimmung. »Am besten, du gehst vorerst zum Wirt. Trinkst was. Des kannst auch vertragen, wennsd’ dann wieder umkehrn musst.«

Greider nickte, mit einem Lächeln, das sich sicher schien, dass Letzteres nun nicht mehr der Fall sein würde. Sofort kam Bewegung in die Menge. Greider musste gar nicht fragen, wo es zum Wirt ging. Denn während manche nun – gar nicht mehr flüsternd – anfingen, das eben miterlebte, außergewöhnliche Ereignis untereinander zu diskutieren, hatten die meisten offenbar urplötzlich einen gehörigen Durst bekommen und beeilten sich, als Erste ins Wirtshaus zu gelangen, das im Rücken des Bärtigen am Rand des Platzes stand. Greider musste nur dem Strom folgen, der sich eine Gasse bahnte durch die Gruppe derjenigen, die im angeregten Gespräch an Ort und Stelle verblieben und die Hälse nach Greider reckten, sobald er ihnen näher kam. Der Halbkreis der sechs Männer hatte sich aufgelöst, doch Greider entging nicht, dass vier von ihnen sich von der Menge nie zu weit von ihm wegtreiben, ihn nie aus den Augen ließen. Nur der Wortführer blieb mit dem anscheinend Jüngsten zurück, und Greider sah, wie der Bärtige auf den anderen einredete, der darauf zu einem unweit bereitstehenden Einspänner lief. Als Greider schon das Wirtshaus erreichte, hörte er durch das ihn umfangende Branden der Stimmen noch die Geräusche von Wagenrädern und preschenden Pferdehufen, die aus dem Dorf davoneilten.

Man sah dem einzigen Wirtshaus des Tals an, dass es um seine Gäste nicht zu werben brauchte. Wie alle Häuser rund um den Platz hatte auch dieses nur zwei Geschoße, von denen das obere unter der Last eines schwarzen Giebeldachs kauerte, das aussah, als wolle es sich vor den Augen des Himmels in den Boden drücken. Die Risse im Putz wirkten wie eine Bestätigung dessen – als ob die Wände dieser Schwere nicht lang mehr standhalten wollten.

Greider hielt vor dem Haus an, befreite das Maultier von seiner Last, schulterte die Satteltaschen und blickte sich etwas ratlos um, bis sich aus der umstehenden Menge wortlos zwei Männer lösten; der eine, um das übrige Gepäck aufzunehmen, der andere, um die Zügel des Tieres zu ergreifen und es wegzuführen.

Als Greider die dunkle, karge Wirtsstube betrat, war die schon ganz gefüllt. Kaum einer an den groben Holztischen bemühte sich, den Eindruck zu erwecken, sein Hiersein hätte einen anderen Zweck, als den Fremden aus der Nähe zu beäugen. Mit unverhohlener Neugier grienten die meisten ihn an, und die wenigsten senkten ihre Stimme, wenn sie Bemerkungen – selten freundliche – über ihn austauschten.

Nur ein Tisch war frei geblieben, und es wird kaum Zufall gewesen sein, dass der grade bei einem der dicken, trüben Fenster stand. Bis Greider dort Platz genommen hatte – so gut als möglich sich unbekümmert gebend, als wäre Sonntag und er im heimischen Wirtshaus –, drängte sich schon draußen die Menge an der Scheibe, um einen ausführlichen Blick auf den seltsamen Neuankömmling zu werfen.

An dem Dutzend Tische ringsum hatte noch niemand zu trinken. Der Wirt hatte um diese Zeit nicht mit Gästen, erst recht nicht mit einer vollen Stube gerechnet. Die Bedienung hatte man offenbar eben erst herbeigerufen, sie hatte sich grade die Schürze umgebunden, die Haare notdürftig zu einem zausligen Dutt hochgesteckt und machte sich daran, die ersten Bestellungen einzuholen. In Greiders Nähe aber wurde sie gar nicht gelassen. Sobald er sich auf die speckig schwarze Bank am Fenster gesetzt hatte, den Rücken den Neugierigen draußen zugekehrt, kam der Wirt selbst hinter seinem Schanktisch hervor; ein Mann, der wie zu straff in seine prall glänzende Haut gestopft wirkte, mit fettigen, kurzen Locken und einem gewaltigen Kropf. Er durchquerte mit plumpen Schritten die Wirtsstube, stellte, ungefragt und wortlos, ein gedrungenes Glas vor Greider. Aus einem Steingutkrug schenkte er es voll mit einer schlierig hellen Flüssigkeit, deren scharfer Schnapsgeruch sogleich aufwolkte. Dann blieb er am Kopfende des Tisches stehen, die Hände mit dem Krug vor seiner ledernen Schürze verschränkt, und schaute mit blitzenden Äuglein Greider an – auf den alle Blicke im fast still gewordenen Raum gerichtet waren.

Greider griff sich das Glas, hob es erst dem Wirt, dann den rundum Versammelten entgegen, setzte an und trank es in einem Zug leer. Kurz kniff er die Augen zusammen, einen Moment riss es ihm die Mundwinkel nach unten, dann ließ er nur ein leises, befriedigt klingendes »Aaaahh« entfahren, wischte sich mit dem Handrücken über die Lippen und hielt dem Wirt das Glas hin. Der grinste, halb hinterfotzig, halb anerkennend, schenkte nach und stapfte dann mitsamt dem Krug zu seinem Schanktisch zurück. An den Tischen in der Stube nahm man das Gespräch wieder auf.

Vielleicht eine Stunde mochte Greider im Wirtshaus gesessen haben. Er blieb allein an seinem Tisch, obwohl die neugierigen Blicke, manche verstohlen, manche ganz offen, nicht weniger wurden und sicherlich die meisten rundum geführten Gespräche ihm galten. Wenn ein Augenpaar das seine fand, dann wich er ihm nicht aus, schaute aber nie herausfordernd zurück, sondern ließ seinen Blick wie beiläufig weggleiten.

Es waren einfache Menschen, die Greider da seinetwillen im Wirtshaus versammelt sah – von der Arbeit massig gewordene oder ausgezehrte Leiber mit markigen Köpfen, aus denen langsame, aber zielstrebige Augen schauten, mit Mündern, die Essen und Trinken begierig aufnahmen, aber gründlich daran zehrten, Mündern, denen die Worte nicht schnell und leichtfertig entkamen. Sie waren gekleidet in zweckmäßiges, gewohntes Gewand, das Jahr um Jahr mit sturer, sorgfältiger Beharrlichkeit ausgebessert und reinlich gehalten wurde. Sie füllten die Stube mit einem Dunst, der ihnen eigen und gemeinsam war, der nach Tagwerk und Ertrag, nach Unbeirrbarkeit und misstrauischer Gottgefälligkeit roch. Es war Herbst in ihren Herzen, jene Zeit, das Erarbeitete zu ernten und als Vorrat zu wahren und sich auf die kommende Kälte vorzubereiten. Keine Zeit, in der man gern das Klopfen eines Fremden an der Tür hört.

Ab und zu drehte Greider sich um zum Fenster, um zu sehen, ob sich daran noch immer Gesichter drückten, und um zu verfolgen, wie das Licht des klaren Tages langsam fahler wurde. Bei einem dieser Blicke durch das uneben dicke Glas, das Wellen und Blasen in die Welt dahinter malte, bemerkte Greider auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptplatzes wieder den Einspänner, der vor Greiders Betreten des Wirtshauses aus dem Dorf geprescht war. Der junge Mann, der ihn gelenkt hatte, stand neben dem dampfenden Pferd, die Zügel in der Hand, und sprach eindringlich mit dem Bärtigen, der zuvor das Wort geführt hatte und der offenbar die ganze Zeit über das Wirtshaus von außen im Auge behalten hatte. Nach einer Weile nickte dieser.

Greider wandte den Rücken zum Fenster, sobald er sah, dass der Bärtige sich in Bewegung setzte. Diejenigen, die Greider noch immer forschend anstarrten, mochten jetzt ein leises Lächeln auf seinem Gesicht entdecken, wie er so dasaß, die Hände um das Glas vor ihm gelegt, ruhig der Dinge harrend. Lang musste er nicht warten, da öffnete sich die schwere Tür. Der Bärtige trat in die Wirtsstube und fand zielstrebig seinen Weg zu Greiders Tisch. In der tuschelnden Stille, in die sein Eintreten das Murmeln der Gespräche verwandelt hatte, knarzten die Dielen laut unter seinen klobigen Schuhen. Die Bank am Fenster war plötzlich wieder Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit.

Mit fromm fragenden Augen blickte Greider fast frech zu dem Mann hoch, der sich vor ihm aufpflanzte, breitbeinig, die Daumen in seine Weste gehakt. Einen Moment schien der Bärtige auf ein Wort Greiders zu warten, aber der blieb stumm. Also musste er selbst mit der Sprache heraus, wobei ihm die Worte so widerwillig zwischen den Zähnen herauskamen, als seien sie ranzig.

»De Gader-Wittib. De könnt wen brauchen im Haus, für’n Winter. Einen, der hilft«, verkündete er. Und beeilte sich hinzuzufügen: »Wennsd’ zahlst.«

Greider nickte zufrieden, als hätte man ihm eben am Empfang eines Hotels zuvorkommend versichert, dass genau das von ihm gewünschte Zimmer frei sei und als hätte er nichts anderes erwartet. Er trank den letzten, aufgesparten Schluck aus und erhob sich wortlos.

Noch weniger als das Überbringen des im Sinne des Fremden ausgefallenen Bescheids schmeckte dem Bärtigen ganz offensichtlich die Selbstverständlichkeit, mit der Greider diesen aufnahm. Ein leichter Zornesanflug huschte über sein Gesicht, bevor er sich in den Griff bekam und Greider mit einer Armbewegung aufforderte, den Weg aus dem Wirtshaus als erster anzutreten. Hinter Greiders Rücken warf er sodann einen funkelnden Blick in die Runde, der alle Versammelten sofort wieder großes Interesse an ihren zuvor unterbrochenen Gesprächen finden ließ. Erst als die Tür sich hinter den Männern geschlossen hatte, wagten die meisten Köpfe, sich erneut nach dem leeren Raum umzuwenden, den die beiden zurückgelassen hatten – als hegte man Hoffnung, so etwas wie ein sichtbares Echo des eben über diese bescheidene Bühne gegangenen Schauspiels zu erhaschen. Dann schienen sich innerhalb kürzester Zeit alle, die vor Kurzem noch wie auf ihren Bänken festgewachsen waren, zu besinnen, dass heute eigentlich kein Tag sei, den man gottgefällig im Wirtshaus zubringen dürfe, und mit einem Mal kamen Bedienung und Wirt kaum nach mit dem Kassieren all der zu begleichenden Zechen.

II

Nach dem schweißigen Dunst der Wirtsstube schnitt Greider die Kälte des Hochtals eisig ins Gesicht. Drinnen hatten Rauch und Halbdunkel einen dämmrigen Schleier gebildet, der die Konturen weich und unsicher machte und alle Geräusche dumpf ineinander verschwimmen ließ. Hier draußen aber schien die Luft nun gläsern bis zum Horizont, sie fuhr einem mit metallenem Geruch in die Nase, stach in der Lunge. Das blasse Vorwinterlicht der Sonne zeichnete jeden Halm, jeden Stein mit einer fast grausam nüchternen Klarheit ab. Jeder Klang verhallte überdeutlich hart.

Selbst das Knirschen der Räder der offenen Kutsche, auf deren Bock Greider nun saß, wirkte, als könnte man darin jeden Kiesel einzeln zählen. Der Kutscher neben Greider hatte es nicht sonderlich eilig, doch die wenigen Male, wo er die Peitsche über den Köpfen der beiden Pferde schnalzen ließ, knallte das wie ein Pistolenschuss durch den leeren Nachmittag. Es war einer der sechs Männer, die Greider auf dem Dorfplatz empfangen hatten – jener mit dem Backenbart –, und neben ihnen ritten drei der anderen: die beiden Vollbärtigen und der ältere der beiden Schnauzbartträger. Hinten an der Kutsche angebunden, trottete Greiders Maultier duldsam mit, erleichtert um das Gepäck, das nun in der Kutsche lag.

So hatte Greider das Gefährt schon vorgefunden, als er aus dem Wirtshaus getreten war. Ohne viele Worte hatten der Bärtige und seine versammelten Kumpanen Greider bedeutet, dass er auf die Kutsche zu steigen habe, und während er der Aufforderung gefolgt war, hatte er mitbekommen, wie der zweite Vollbärtige ein kleines Stück in Richtung Wirtshaus geritten war, aus dem die Neugierigen nun wieder herausströmten – offensichtlich um diesen mitzuteilen, dass er und die drei anderen als Begleittross für den Fremden vollauf genügten.

Nun hatte man eben die letzten enger zusammenstehenden Häuser hinter sich gelassen und fuhr auf einem Weg, der tiefer ins Innere des rundum von Bergen eng umschlossenen Tals führte. Lang aber dauerte es gar nicht, da war sich Greider gewiss, dass das Haus der Hilfe bedürfenden Witwe Gader auch schon erreicht war. Der Bau, den er da links des Weges langsam näher kommen sah, unterschied sich nicht merklich von den anderen Häusern im Tal; auch er wirkte geduckt, beherbergte zwei Geschoße mit dick getünchten Wänden und misstrauischen Fenstern unter einem schwarzen Schindeldach. Und sein enger, üppiger Obst- und Gemüsegarten sprach nicht anders als die bisher gesehenen von der dunklen Fruchtbarkeit des Bodens und der furchtsamen Selbstgenügsamkeit der Bewohner. Was Greider seine Gewissheit verschaffte, stand vor dem niederen Zaun auf dem Weg: Es war der Einspänner, den er zuvor bereits im Dorf beobachtet hatte.

Und tatsächlich wurde die Kutsche kurz darauf neben diesem Gefährt zum Stehen gebracht, und die drei Reiter stiegen ab, um Greiders Gepäck auszuladen und ihn zur Tür des Hauses zu geleiten. Die hatte sich geöffnet, kaum dass die Pferde ihren klappernden Trott unterbrochen hatten, und in dem schmalen Eingang, den sie freigab, warteten schon zwei Gestalten, um die Ankommenden in Empfang zu nehmen. Das eine musste die Witwe Gader sein: eine kleine, aufrechte Frau, deren noch immer schwarzes Haar zu einem strengen Dutt gebunden war. Nach Jahren gerechnet war sie nicht alt, konnte kaum auf ein halbes Jahrhundert Erdendasein zurück blicken – aber das Leben hier heroben machte die Haut ledrig, die Hände schwielig und sehnig. Doch die dunklen Augen der Frau hatten sich noch nicht von der Müdigkeit befallen lassen, welche Greider im Dorf begegnet war, und ihr vorsichtiges Lächeln ließ Zähne erkennen, die gerade waren und stark. Die Gestalt neben der Frau war der junge Mann, der den Einspänner gelenkt hatte.

Die Witwe hieß Greider freundlich willkommen, ließ sich von seinen Plänen berichten, den Winter hier im Tal als Maler zuzubringen, beteuerte, wie froh sie sei, in ihm jemand zu finden, der ihr, neben ihrer Tochter, im Haus zur Hand gehen könne. Die ganze Zeit über spürte Greider jedoch ihre Unruhe, sah sie immer wieder schnelle Blicke auf die vier umstehenden Männer werfen, als wollte sie jeden zweiten Satz darauf prüfen, ob er deren Zustimmung fand. Er hatte das entschiedene Gefühl, dass die »Gader-Wittib« von ihrem Bedarf nach einem helfenden Hausgast vor noch kürzerer Zeit erfahren hatte als er selbst.

Obwohl es frisch war im Schatten des Hauses, hatte man das ganze Gespräch lang keinen Schritt über die Schwelle getan. Erst als die Rede auf die Bezahlung fürs Quartier kam, schlug der Wortführer der Männer bestimmt vor, man könne doch in der Stube weiter »diskurieren«. Darauf schoben sich alle durch den engen Flur in die Wohnstube, wo ein Ofen prasselte und die sieben Menschen nur gedrängt Platz fanden, obwohl sie sonst nicht mehr enthielt als eine schmale Eck-bank mit einem armseligen Herrgottswinkel, einen bescheidenen Tisch mit einer fadenscheinigen, aber sauberen Decke, einen Schaukelstuhl und eine Truhe. Man forderte von Greider den Beweis, dass er wie versprochen genug Vermögen dabeihatte, um den Preis für seine Einquartierung zu begleichen – welcher für den ganzen Winter nunmehr aufs Doppelte des im Dorf vorgezeigten Beutelinhalts festgesetzt wurde. Als Greider dem Wunsch nachgekommen war und ein zweites Ledersäcklein aus seinen ihm eilig gereichten Satteltaschen gefischt und auf dem Tisch entleert hatte, blitzte es in den Augen der noch enger um das Münzhäuflein zusammengerückten Männer. Es konnte einem bang werden, wie drückend eng gepfercht die Stube war mit diesen massigen Leibern und der Gier, die sie ausdünsteten. Dennoch erfolgte die Einigung, dass Greider die Hälfte des Betrages gleich zahlen würde und die andere am Ende seines Aufenthalts – als gehörten mit Wintereinbruch der Fremde und sein Gold nicht ohnehin unwiderruflich dem Tal.

So verstaute Greider einen Beutel wieder in den Satteltaschen, band den anderen, prall gefüllt, gut zu, wiegte ihn aufreizend in der Hand, schaute den Männern reihum ins Gesicht, ohne die Witwe auch nur mit einem Blick zu streifen, verharrte dann Aug in Aug mit dem Wortführer und fragte mit scheinheiliger Unschuld: »Wem geb ich’s Geld?«

Dem anderen verzog es einen Moment die Augen zu zornigen Schlitzen, dann aber sagte er trocken und kurz, mit einem Ruck des Kinns in Richtung der Frau: »Der Wittib, freilich.«

Die schien verdutzt, hob an, etwas zu sagen, schüttelte dann aber den Kopf, wusste nicht wohin mit ihren Händen, bis sie sich durchrang, den Lederbeutel in Empfang zu nehmen, Greider wieder und wieder dankend, und dabei besorgte Blicke auf die Männer werfend – bis die ihr stumm offenbar Beruhigendes bedeutet hatten. Greider hatte eine Ahnung, dass die Witwe sich tatsächlich um das Geld nicht lange selbst würde Sorgen machen müssen.

Mit Abwicklung des Pekuniären schien Greider eigentlich vorerst alles Wesentliche erledigt, und er meinte, auch den fünf Männern eine Bereitschaft zum Aufbruch anzumerken. Doch der, der vorher die Kutsche gelenkt hatte, wollte von der Witwe wissen: »Wo is dei Tochter?«

Einen winzigen Moment zögerte die Frau mit der Antwort, als überlege sie, was sie tun könne, außer mit der Wahrheit herauszurücken. Dann aber sagte sie einfach:

»Die is oben. Richt’ die Stubn her für’n Gast.«

»Ruf’s nur runter, dass’ ihn glei kennenlernt, unsern Herrn Gast«, forderte der Mann.

Wieder zögerte die Frau einen Moment, bevor sie sich jede Erwiderung verkniff und die Männer zur Seite schob, um zur Wohnstube hinauszukommen und zum Fuß der ausgetretenen Treppe, die draußen im Flur nach oben führte. Ihr Rufen fiel betont laut aus, als wäre es in dem kleinen Haus wirklich fraglich, ob es sonst bis in den ersten Stock dringen könne; als ob man dort unterm Dach tatsächlich ganz leicht etwas überhören könne, was im Parterre geschah.

»Luzi!« rief sie. Und nachdem die einzige Reaktion darauf Stille war, noch einmal lauter: »Luzi!«

Da ertönten Schritte auf den Dielen im oberen Geschoß. So klein wie das Haus war, konnte es ja gar keine langen Wege darin geben, aber dennoch schien Greider besondere Notiz davon zu nehmen, wie wenig an der Zahl und wie nah zum oberen Treppenabsatz diese Schritte waren. Noch aber ließ sich dort niemand blicken. Stattdessen fragte eine helle Stimme zögerlich: »Ja, was is?«

»Luzi, komm amal nunter«, verlangte die Witwe lautstark, aber in einem Ton, der die Überzeugung vermissen ließ, wirklich das Rechte zu befehlen.

Um die Frau am Fuß der Treppe hatten sich inzwischen auch die Männer versammelt, und alle warteten auf Antwort. Als diese ein, zwei Augenblicke länger, als höflich war, nur aus Schweigen bestand, setzte der Bärtige mit anstrengungslos dröhnender Stimme hinzu: »Sollst euern Gast begrüßen!«

Endlich setzten sich, zaghaft zwar, die Schritte oben wieder in Bewegung, und auf dem Treppenabsatz erschien Luzis Gestalt.

Sie mochte ihre Mutter um ein gutes Stück überragen, aber nicht so viel, dass es die zehrenden Jahre ihr nicht würden rauben können. Aufrecht war sie, in ihrem einfachen, für häusliche Verrichtungen gedachten Rock und Mieder, und schlank – wie die meisten hier oben, wo es nichts zu essen gab, das nicht vorher erarbeitet wurde. Im Schwarz alter Deckenbalken glichen die Haare denen ihrer Mutter, doch waren Luzis weder glatt noch zu einem Dutt gebunden – kraus und ungezähmt umrahmten sie das kleine Oval des Gesichts. Das war von einer gesunden Helle und wirkte scharf und klar, ohne jede breite, unbedachte Fläche. Nase – nicht ganz gerade – und Kinn reckten sich ohne Scheu in die Welt, aber auch ohne vorwitzige Spitzheit. Der Mund, dessen Lippen kaum auf sich aufmerksam machten, lag dazwischen in einer ungekrümmten Linie, von der nur die Winkel verrieten, dass er gerne lachte, aber selten Gelegenheit dazu fand. Die Brauen waren lang und dicht und gaben den dunklen Augen einen Anschein von leicht skeptischer, unbeirrbarer Wachheit. Es waren Augen, die alles fest zu packen und zu durchschauen gewohnt waren – die Rechtfertigung forderten von allem, was in ihr Blickfeld geriet, die aber auch selbst keine Geheimnisse hüteten und Freundschaft zu geben bereit waren.

Und doch wollten sie jetzt keinen Ruhepunkt finden, sie flitzten hin und her wie bei einer verängstigten Kreatur – und trauten sich nicht, einem der Männer am Fuße der Treppe länger ins Gesicht zu schauen. Dabei war mit unverschämter Ausschließlichkeit das Einzige, was all die von dort unten heraufblickenden Augenpaare in ihrer Aufmerksamkeit gefangen hielten, Luzi selbst. Nur die Mutter schaute, mit kaum verborgener Besorgnis, nicht auf ihre Tochter, sondern auf deren gar zu wohlwollende Betrachter.

Noch immer hatte Luzi keinen weiteren Satz hervorgebracht, und sie stand da, als wolle sie gleich wieder umkehren zur Fortsetzung ihrer Verrichtungen dort im oberen Stockwerk. Wieder war es der Vollbärtige, der das Schweigen brach und mit einer ausholend winkenden Armbewegung aufforderte:

»Also. Komm nunter!«

Seine Genossen verstärkten aufmunternd diesen Wunsch. Es blieb der jungen Frau, wollte sie nicht offen unhöflich erscheinen, nichts übrig, als der Aufforderung nachzukommen, was sie so zögerlich tat, wie es nur eben noch schicklich war.

Kaum war sie in Reichweite, legte sich die Pranke des Bärtigen auf ihre Schulter, zog sie schneller herab und dirigierte sie zu Greider, auf dessen Schulter sich dann die andere Hand des grinsenden Mannes niedersenkte.

»Des is euer Wintergast. Greider. Greider – des is die Luzi.«

Die beiden nickten sich ob dieser recht ungehobelten Vorstellung leicht verlegen zu, und die Augen des Mädchens fanden in denen Greiders für eine kleine Weile Ruhe. Und obwohl ihr Gesicht, ihr ganzer Körper nichts von seiner misstrauischen Spannung verlor, schien sie etwas Zutrauen zu gewinnen bei dem leichten Lächeln, das in Greiders Mundwinkeln lag – weil es die ganze Situation in der völlig unbesorgten Anerkennung ihrer unterschwelligen Bedrohlichkeit plötzlich harmlos zu machen schien.

Unterdessen erklärte der Bärtige den Sinn und Umstand des fremden Besuchs, in Worten, die knapp und grob waren, aber durchzogen von hauchfeinem Spott. Und dann meinte er zu der jungen Frau:

»Tust dich schön um ’n Gast kümmern, Luzi. Aber fei net zu schön!«

Er sagte dies, das Mädchen dabei in die Wange kneifend, mit einem Zwinkern und einem Lachen, das seine Kumpane sofort aufnahmen. Aber es war nicht Heiterkeit, was dabei aus seinen Augen blitzte, und das scherzhaft sich gebende Wangenkneifen wurde kurz vor dem Loslassen für einen Moment so fest, dass Luzi beinahe aufgeschrien hätte und sich danach die gerötete Backe rieb.

Einer der anderen Männer, noch lachend, klopfte derweil Greider auf den Rücken, wie um diese so überaus gelungene Pointe zu unterstreichen und ihren humoristischen Wert dem Fremden näherzubringen – aber auch das fiel eher wie ein Hieb aus, sodass Greider Mühe hatte, nicht das Gleichgewicht zu verlieren.

Eng standen sie beisammen, Greider, Luzi und der Bärtige; die Übrigen hatten wie zufällig einen Kreis um sie geschlossen, der sich anlässlich des gemeinsamen Gelächters zwanglos dicht zusammengezogen hatte. Auf Luzis Seite am dichtesten – genug für einige beiläufige Berührungen ihres Rockes, ihres Rückens, ihres Haars. Die Witwe Gader stand außerhalb, den Hals nach einem Blick auf ihre Tochter reckend und auch nervös auflachend, als hoffte sie, dadurch einen Glauben an die Heiterkeit des Moments zu finden.

Das Lachen verklang, der Kreis verharrte. Luzi schien sich eine passende Erwiderung nicht zuzutrauen, Greider schien keine für nötig zu erachten. Alle warteten auf einen Nachsatz des Bärtigen. Der aber befand wohl, alles Wichtige nunmehr gesagt zu haben.

Es begann, von ihm angeführt, die Verabschiedung der Männer. Langsam drängten sie den schmalen Hausgang hinaus, keiner, ohne der Witwe einen guten Ratschlag, Greider einen Schulterklopfer, Luzi ein anzügliches Lächeln hinterlassen zu haben. Und als sie endlich alle wieder vor der Tür standen, in der Kälte und dem dämmrigen Licht des anbrechenden Abends, da drehte sich, während die anderen schon Pferde und Wagen bestiegen, ihr offensichtlicher An- und Wortführer um und meinte zu Greider, der mit den beiden Frauen im Hauseingang stand:

»Also, mir sehn dich dann.«

Als hätten sie zuvor eine Verabredung getroffen. Aber auch wenn dem nicht so war, gab es für Greider keinen Zweifel, dass der Bärtige die Wahrheit gesprochen hatte.

Nachdem die Haustür dann endlich geschlossen, das Geräusch der Pferdehufe draußen verklungen war, kümmerte man sich zunächst darum, Greiders Gepäck in jenes Zimmer zu schaffen, das ihm die nächsten Monate Quartier sein sollte. Greider, mit dem Großteil seiner Sachen beladen, hätte gerne darauf bestanden, dass sein restliches Hab und Gut im Hausflur auf ihn warten solle. Aber Luzi wollte davon nichts hören, hatte flink die Staffelei und den zweiten Koffer geschnappt, um dem Fremden damit ins obere Stockwerk zu folgen, und schließlich nahm sich die Witwe Gader – zögerlich, weil sie es scheute, sich so einfach über einen Wunsch des Gasts hinwegzusetzen – der noch verbleibenden Reisetasche an und trug sie, ehrfürchtig wie einen kostbaren Gegenstand, den anderen beiden hinterdrein.

Die dem Fremden zugedachte Kammer war klein, einfach und reinlich. Eine schmucklose Bettstatt schmiegte sich unter die Dachschräge und war bereits mit Leintuch und Decken als Nachtlager bereit gemacht. Das Kopfende des Betts stieß fast an die kaum mehr als eine Armspanne breite, der Tür gegenüberliegende Wand, in der sich das einzige Fenster des Raums befand: eine schmale Öffnung nur mit wuchtigem Fensterkreuz, an die man nah herantreten musste, um einen wirklichen Ausblick zu haben auf die Landschaft draußen. An der letzten Wand, den Eintretenden zur Linken, hing ein Blechspiegel über einem kleinen Tisch, auf dem sich eine Waschschüssel mitsamt Krug befand und eine Öllampe; daneben stand ein Stuhl.

Es blieb kaum genug Platz, dass Greider – mit Luzis Hilfe und unter den besorgten Blicken ihrer Mutter, die fürchtete, die Enge der Behausung könne als Beleidigung des Gastes scheinen – sein Gepäck an dieser Wand, teils unter dem Tisch, stapeln konnte und dabei noch ein freier Gang in der Mitte des Zimmer blieb. Aber schließlich gelang dies, und dem Fremden wurde angeboten, sich nach seiner gewiss beschwerlichen Tagesreise zu waschen und umzukleiden sowie sein Maultier zu versorgen, während die beiden Frauen das Abendmahl bereiten würden. Die Ältere war schon auf der Treppe, Greider hatte einen seiner Koffer wieder hervorgezogen und zum Öffnen aufs Bett gehievt, als Luzi noch immer auf der Schwelle zur Kammer stand. Sie hatte den Türknauf in der Hand, doch bevor sie die Tür hinter sich zuzog, wandte sie sich halb um und blickte auf den unerwarteten Gast. Eingehend musterte sie noch einmal zunächst sein Gepäck, dann den Mann selbst. Sie sagte nichts, auch nicht, als Greider ihr Innehalten bemerkte und fragend zurückblickte. Es war kein Misstrauen in ihren Zügen, nur Neugier, eine fast amüsierte Unentschiedenheit, die darauf zu warten schien, dass sie irgendetwas entdeckte, irgendetwas herausforderte, was seine wahren Absichten verraten würde. Greider hielt der Begutachtung ohne Regung stand, bis das Mädchen endlich das Zimmer verließ. Sie hatte dabei ein Lächeln auf den Lippen, das wie ein Versprechen wirkte, dem Mann sein Geheimnis dann eben zu einer anderen Gelegenheit zu entlocken.

Draußen hatten die Berge die Sonne geschluckt und den Schatten zu ihren Füßen freien Lauf über das Tal gegeben. Drinnen glühte rot das vergitterte Auge des Ofens, hüllte der bescheidene Deckenleuchter das Abendmahl in ein gelegentlich zitterndes, gelbliches Licht. Obwohl Greider merkte, wie neugierig vor allem die Mutter immer wieder auf ihn lugte, aß er genüsslich und schweigsam seine Milchsuppe.

Als dann aber abgetragen war, konnte die Hausherrin die Stille nicht mehr dulden.

»Sie san also Maler?« begann sie einen Fragenreigen, mit dem sie Greider so viel als möglich über sich, seine Herkunft, seine Absichten, das Leben in der weiten Welt da draußen entlocken wollte – worauf der ihr nur Antworten bescherte, die zwar höflich und freiheraus daherkamen, die aber doch stets knapp und sehr im Allgemeinen blieben. Luzi beschaute sich das Spiel, ohne sich selbst mit einer Frage zu beteiligen, aber mehr als einmal packten ihre Augen die seinen genau dann, wenn in persönlichen Dingen sich seine Sätze mit kunstvoller, die Wissbegier der Witwe mit allerlei Nebensächlichem zufriedenstellenden Beiläufigkeit einer klaren Auskunft entwunden hatten.

Zugleich nutzte der Gast jede Möglichkeit, seine Antworten in Gegenfragen zu kehren, und hatte mit diesen bei der offenherzigen Frau ergiebigeren Erfolg. Lang dauerte es nicht, bis er alles Wesentliche über ihr – zu seiner Gänze hier oben im Hochtal zugebrachtes – Leben erfahren hatte. Viel war dies ohnehin nicht, geprägt, wie die Jahre waren von der Wiederkehr des immer Gleichen, und die Tage gefüllt von dem arbeitsreichen Mühen um eine leidliche, gottgefällige Existenz. Selbst was in diesem Leben als herausragend galt, hatte für den Außenstehenden wenig Besonderes: Es war die Hochzeit und der Tod des Ehemanns – ein Unfall im steilen Bergwald – und die Geburt der Kinder. Nur dass die Witwe vor Luzi schon einen Sohn zur Welt gebracht hatte, hätte Greider nicht selbst erraten können, und auch nicht, dass dieser Sohn ebenfalls tödlich verunglückt war, nur wenige Monate vor ihrem Mann. Dies schien das einzige Thema, bei dem die Frau wortkarg wurde. Diese Wunde war nicht gut verheilt, und Greider kam rasch auf anderes zu sprechen.

Nur einmal noch kam die Rede der Frau ähnlich ins Stocken. Es war, als Greider das Gespräch auf die sechs Männer lenkte, die ihn zum Haus der Witwe geleitet hatten. Zu diesem Zeitpunkt schien der Frau eigentlich schon alle Scheu vor dem Gast verloren gegangen, war der Ton in der Stube unbeschwert geworden, hatte auch Luzi sich hin und wieder mit einer kleinen Geschichte eingemischt. Doch sobald Greider die sechs erwähnte, war es plötzlich, als stünden diese wieder im Raum, und die Witwe druckste herum und hätte am liebsten gar nichts gesagt. Aber wo es denn nun mal sein musste – vielleicht nicht einmal aus Höflichkeit gegenüber dem Gast, sondern weil eine strikte Weigerung auf ihre Weise verräterisch gewesen wäre –, schien sie jedes Wort vorab in Gedanken hin und her zu wenden.

»Des sind die Buben vom Brenner Bauern«, kam es ihr schließlich über die Lippen.

»Vom Brenner Bauern?« fragte Greider nach, der den Namen zum ersten Mal hier im Tal hörte.

Noch einmal kauten die Gedanken der Gader-Witwe eine Weile an ihren folgenden Worte herum:

»Der schafft an, was hier heroben geschieht.«

»Und des waren alle seine Buben?« wollte Greider wissen.

Lange blickte die Frau in sein Gesicht, darin nach irgendetwas Bestimmtem forschend. Sie schien es nicht zu entdecken.

»Alle sechse san’s seine«, sagte sie schließlich.

Eine Weile plauderte man noch, ohne dass sich so recht jene Vertrautheit einstellen wollte, die an diesem Abend schon geherrscht hatte zwischen den dreien. Allen schien es nur recht, dass Greider sich die zunehmende Müdigkeit am Ende dieses strapaziösen Tages immer deutlicher anmerken ließ und so ein guter Grund gefunden war, weitere Unterhaltung auf ein andermal zu verschieben und den Gast sich in die Kammer zurückziehen zu lassen.

Luzi geleitete ihn mit einer Petroleumlampe nach oben und entzündete das Licht auf seinem Waschtisch. Als sie ihm eine gute Nacht wünschte, hob sie ihre Leuchte auf Kopfhöhe und begutachtete noch einmal Greiders Gesicht, das sich dieser Musterung einmal mehr freimütig stellte, ohne etwas preiszugeben.

Sobald das Mädchen die Kammer verlassen hatte, zog Greider unter dem Tisch eines der beiden Lederfutterale hervor. Er löste den Riemen, mit dem der Deckel am einen Ende der Röhre verschlossen war, und schüttelte deren Inhalt vorsichtig ein Stück weit heraus, bis er ihn fassen und behutsam ganz ans weiche Licht der Öllampe ziehen konnte. Es war eine stattliche Rolle weißer Leinwand. Offenbar war dies der Vorrat an Malgrund, der sich diesen Winter mit Bildern füllen sollte. In der Mitte der Rolle aber befand sich noch etwas. Greider lockerte die Wicklung der Leinwand ein wenig, was ein säuselndes Geräusch gab, und griff dann sacht in sie hinein. Was er da langsam herausbeförderte, war wiederum ein Stück aufgerollte Leinwand. Diese aber war nicht mehr von frischem Weiß, sondern zeigte eine gelbliche Färbung. Und beim Entrollen wurde auf ihrer inneren Seite ein Gemälde sichtbar.

Es war das Porträt einer Frau. Der dunkle Hintergrund war neutral; was man von ihrem hochgeschlossenen Kleid erkennen konnte, so war es das Gewand einer gut situierten, aber nicht reichen Städterin. Sie war in reifen Jahren, älter möglicherweise als die Witwe Gader, aber ihr Gesicht – umrahmt von graublondem, nach hinten gebundenem Haar – zeugte davon, dass sie einst Entbehrung gekannt haben musste. Es trug Spuren von frühem Kampf und Enttäuschung, die später erst Ruhe und Zufriedenheit gewichen waren. Letztere leuchteten aus dem Lächeln, das den Falten der Haut im ganzen Antlitz jede Schärfe nahm, sie sprachen aus der milden Güte der Augen. Es war schwer zu sagen, wie viel dieses Leuchtens das Modell verströmt haben musste, und wie viel der Pinsel hinzugedichtet hatte. Denn es war ein Bild, das die ganze Liebe des Künstlers in jedem verklärenden Strich verriet.

Greider breitete das Gemälde behutsam aus, hielt es hoch ins Licht. Er trug es zu dem Spiegel über dem Waschtisch und klemmte es mit dem oben überstehenden Streifen unbemalter Leinwand hinter dessen Rahmen.

Dann verstaute er das Lederfutteral, zog seine Übersachen aus, löschte die Lampe und kletterte ins Bett. Zwei, drei Mal drehte er sich hin und her, bis er auf der unvertrauten Matratze und in den fremden Decken eine bequeme Position gefunden hatte, dann war er eingeschlafen.

Draußen machte sich der Mond nur in einem milchigen Glühen der ihn verdeckenden Wolken bemerkbar, aus denen kleine, harte Schneekörner in das finstere Tal rieselten. Gerade genug Licht kam so herein, dass das Fenster ein kleines Rechteck auf das gemalte Gesicht vor dem Spiegel warf. Alle Spuren des Alters wusch diese schummrige Helle aus dem Porträt. Nur das Lächeln und der Blick blieben erkennbar. Der Blick, der nun auf den Schlafenden gerichtet schien. Aus Augen, deren Blau so tief war wie ihre Güte.

III

Die Erkundungen, die Greider in den ersten ein, zwei Wochen nach seiner Ankunft im Tal anstellte, führten ihn nicht allzu weit weg von dem, was er am ersten Tag bereits kennengelernt hatte. Sein Weg am Morgen, nachdem er bei der Witwe ein einfaches Frühstück genossen hatte, war stets derselbe: Einen Skizzenblock und einen kleinen Holzkasten mit Zeichenutensilien unter dem Arm, spazierte er den Pfad vom Haus der Gaderin zurück ins Dorf, um dort manchen Tag bis Sonnenuntergang zu verbringen. So klein wie das Dorf war, dauerte es nicht lange, bis er all seine ungepflasterten Straßen und Gassen beschritten hatte, bis er jedes seiner Häuser kannte. Doch immer wieder schien er Interessantes dort zu finden, oft verharrte er angesichts eines sich ihm darbietenden Anblicks. Dann ließ er sich irgendwo am Wegesrand nieder, auf einem Stein, einem Holzstapel, holte ein Stück Kohle aus seinem Kästlein und begann, was er sah, mit entschlossenen Strichen auf Papier zu bannen.

Bestimmt zehn Tage lang blieben diese Skizzen leer von Menschen. Sie zeigten Gebäude, ganz und im Detail, fingen Höfe ein und die wenigen reinen Geschäfts- und Wohnhäuser nahe der Dorfmitte. Und auch flüchtig, aber erstaunlich genau und zielstrebig in schwarze Linien gefangene Eindrücke der Landschaft, die den Talkessel säumte und die Behausungen klein und provisorisch erscheinen ließ, konnten jene Neugierigen erhaschen, die sich nah genug heranwagten, um einen Blick über Greiders Schultern zu werfen.

Es war eine behutsame Zeit der Annäherung. Es brauchte nicht viel Scharfsinn, zu erraten, dass Greider seine Wege und Motive planvoll wählte. Dass sie nicht nur der Neugier des Künstlers folgten, sondern vielleicht sogar mehr noch erkoren waren, der Neugier des Dorfs auf ihn selbst Genüge zu leisten und dabei niemandem etwas anderes zu bieten als ein Bild freundlichster Harmlosigkeit. Zuverlässig erschien er Tag um Tag im Dorf, gab sich zurückhaltend. Er bot sich für jeden zu sehen, er drückte sich nie in Winkel oder suchte versteckte Wege, nie trat er zu nah an fremdes Gut heran. ›Schaut her‹, schien jede seiner Bewegungen zu sagen, ›hier bin ich und scheue keinen Blick; schaut euch satt, ich habe nichts zu verbergen.‹ Seine Skizzen aber waren wie redliche Beweise seiner einst auf dem Dorfplatz gemachten Ankündigungen und seiner lauteren Absichten: Sie zeigten ein ehrliches, geradliniges Künstlerhandwerk, wagten nie zu viel. Sie blieben vorläufig und ausschnitthaft, tasteten sich vorsichtig an die Welt des Tals heran, statt sich ihrer herrisch zu bemächtigen.