15,99 €

Mehr erfahren.

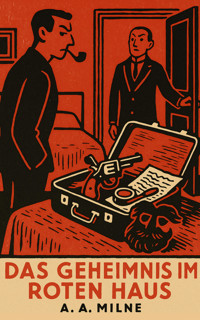

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Wenn Mark Ablett, Schriftsteller und Mäzen, ins »rote Haus« einlädt, seine malerisch gelegene Residenz auf dem Land, lassen sich die Leute nicht lange bitten. Dieses Mal wird die englische Sommerfrische von einem Überraschungsgast gestört: Marks nichtsnutzigem Bruder Robert, der die letzten fünfzehn Jahre in Australien verbracht hat. Keiner der Anwesenden wusste von seiner Existenz, die Geschwister können sich nicht sehr nahestehen. Und mit der Idylle ist es endgültig vorbei, als Robert, das schwarze Schaf der Familie, ermordet wird und Mark daraufhin spurlos verschwindet. Da die Polizei im Dunkeln tappt, wollen zwei seiner Freunde, Antony Gillingham und Bill Beverley, die Sache aufklären. Auf ihre Weise.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

A. A. Milne

Das Geheimnis des roten Hauses

Kriminalroman

Aus dem britischen Englisch von Elisabeth Simon

Dörlemann

Inhalt

Widmung

Vorwort des Autors

1 Mrs Stevens bekommt einen Schreck

2 Mr Gillingham steigt am falschen Bahnhof aus

3 Zwei Männer und eine Leiche

4 Der Bruder aus Australien

5 Mr Gillingham tritt eine neue Stelle an

6 Innen oder außen?

7 Porträt eines Gentleman

8 »Können Sie mir folgen, Watson?«

9 Was man mit einem Krocketset alles machen kann

10 Mr Gillingham redet Unfug

11 Hochwürden Theodore Ussher

12 Ein Schatten an der Wand

13 Das offene Fenster

14 Mr Beverley bewährt sich auf der Bühne

15 Mrs Norbury vertraut sich dem lieben Mr Gillingham an

16 Vorbereitungen für die Nacht

17 Mr Beverley geht ins Wasser

18 Ratespiele

19 Die Leichenschau

20 Mr Beverley ist taktvoll

21 Cayley entschuldigt sich

22 Mr Beverley zieht weiter

FÜR

JOHN VINE MILNE

Mein lieber Vater,

wie alle sympathischen Menschen hast Du eine Schwäche für Kriminalromane und das Gefühl, dass es nicht genug davon gibt. Nach allem, was Du für mich getan hast, kann ich Dir wenigstens einen schreiben. Hier ist er: mit mehr Dankbarkeit und Liebe, als ich es hier ausdrücken kann.

A.A.M.

Vorwort des Autors

Als ich meinem Agenten vor einigen Jahren sagte, dass ich einen Kriminalroman schreiben werde, erholte er sich zwar wieder von seinem Schrecken, machte mir jedoch klar – wie später ihm eine Reihe von Lektoren und Verlegern –, dass man von einem »bekannten Punch-Humoristen« einen »humoristischen« Roman erwarte. Ich aber blieb stur. Mit dem Erfolg, dass mir zwei Jahre später – ich sprach von der Absicht, ein Buch über Kinderlieder zu schreiben – mein Agent und mein Verleger sagten, die Englisch sprechende Welt verlange nach einem zweiten Kriminalroman. Seitdem sind zwei weitere Jahre vergangen; der Appetit der Öffentlichkeit hat sich von Neuem verändert, und es liegt auf der Hand, dass es einfach schlechter Geschmack wäre, einen Kriminalroman zu schreiben, wenn alles nach Kinderbüchern verlangt. Daher begnüge ich mich im Moment damit, ein Vorwort zur 2. Auflage von Das Geheimnis des roten Hauses zu schreiben.

Ich habe eine Leidenschaft für Kriminalromane. Über Bier hat einmal ein Enthusiast gesagt, dass es nie schlecht sein kann. Einige Brauereien seien eben noch besser als die anderen. Mit derselben Einstellung mache ich mich an jeden neuen Kriminalroman. Das heißt allerdings nicht, dass ich unkritisch bin. Im Gegenteil, ich bevorzuge ganz gewisse Dinge, und der Autor muss mich in den seltsamsten Punkten befriedigen, bevor er einen Ehrentitel von mir bekommt. Um ein Beispiel zu geben: Ich verlange, dass ein Kriminalroman in einer allgemein verständlichen Sprache geschrieben ist. Ich erinnere mich an die Lektüre eines Romans mit einem ausnehmend faszinierenden Mord und vielen Spekulationen, wie der Verbrecher in die Bibliothek seines Opfers eingebrochen sein könnte. Der Detektiv jedoch hatte – laut Autor – nur ein Interesse: den »Abgang des Verbrechers vom Tatort«. Ich finde es äußerst bedauerlich, dass in neun von zehn Kriminalromanen Verbrecher »abgehen«, wo sie sich doch einfach »aus dem Staub« machen könnten. Der Kriminalbeamte, der Held, der Hauptverdächtige – alle sprechen dieselbe seltsame Sprache. Dabei ist weder die ganz natürliche Freude über den Tod des Bösen noch das Entsetzen über die Verhaftung des Guten Entschuldigung genug, sich einer schlechten, gestelzten Sprache zu bedienen.

Was die Liebe anbelangt, mag man geteilter Meinung sein. Ich für meine Person will nichts davon hören beziehungsweise lesen. Darauf erpicht, endlich zu erfahren, ob die weiße Substanz auf den Hörnchen Arsen oder Gesichtspuder war, darf der Leser nicht damit hingehalten werden, dass Roland die Hand der schönen Angela »einen Moment länger hält, als es sich in Kreisen der Gesellschaft schickt«. Würde dieser Moment richtig genutzt, könnte eine Menge passieren: Fußspuren könnten entdeckt werden; ein Zigarettenstummel könnte in einen Umschlag gesteckt werden. Warum nicht Roland ein eigenes Buch widmen, in dem er alles halten kann, was er will. In einem Kriminalroman muss er sich streng an die Handlung halten.

Was nun den Detektiv anbelangt, so wünsche ich, dass er vor allem Amateur ist. In der Wirklichkeit, darüber besteht kein Zweifel, sind die besten Detektive Beamte der Kriminalpolizei und die besten Verbrecher Professionelle. In einem guten Kriminalroman ist der Verbrecher Amateur. Ein »Mensch wie du und ich«. Keine Verbrecherkartei, keine Polizeiakte nützt etwas gegen ihn. Nur der Amateurdetektiv kann den Schuldigen durch kaltes, induktives Folgern und die Logik unbarmherziger, schlagender Tatsachen stellen. Weg mit dem wissenschaftlich fachkundigen Detektiv, dem Mann mit dem Mikroskop. Was hat man davon, wenn der berühmte Professor das Staubkorn untersucht, das der Verbrecher am Tatort hinterlassen hat, und herausfindet, dass er zwischen einer Brauerei und einer Mühle wohnt? Welchen Reiz hat es für uns, wenn wir erfahren, dass der Blutfleck auf dem Taschentuch des Vermissten beweist, dass er vor Kurzem von einem Kamel gebissen wurde? Was mich anbelangt – keinen. Die Angelegenheit ist zu einfach für den Autor und zu kompliziert für seine Leser.

Wir kommen also zu dem Schluss, dass der Detektiv nicht mehr Spezialwissen haben darf als der Durchschnittsleser. Der Leser muss den Eindruck gewinnen, dass er den Schuldigen ebenfalls durch kaltes, induktives Folgern und die Logik unbarmherziger, schlagender Tatsachen gestellt haben könnte. Es ist für den Autor natürlich unmöglich, die entsprechenden Anhaltspunkte und Hinweise so zu präsentieren, dass sie für den Leser vor dem Kamin denselben Wert haben wie für den Detektiv neben der Leiche. Eine Narbe auf der Nase eines Gastes kann für den Detektiv nicht weiter bedeutend sein, während diese Narbe durch den speziellen Hinweis des Autors sofort Wichtigkeit über das dazugehörige Gesicht hinaus gewinnt. Man darf sich nicht wundern, geschweige denn ärgern, wenn der Autor, sich dessen bewusst, über die Nasen der anderen Gäste hinweggeht, obwohl sie vielleicht profilierter sein könnten – was Anhaltspunkte betrifft. Solange sowohl der Autor als auch der Detektiv das Mikroskop zu Hause lassen, werden wir uns nicht beschweren.

Und wie steht es nun mit Watson? Brauchen wir einen Watson? Ja. Tod dem Autor, der sich die Entwirrung für das letzte Kapitel aufhebt und somit alles Vorhergegangene zum Prolog eines Fünfminutendramas macht. So schreibt man keinen Roman. Der Leser will von Kapitel zu Kapitel wissen, was der Detektiv denkt. Deshalb muss der Detektiv watsonieren und Selbstgespräche führen, wobei das eine lediglich eine Dialogform des anderen und daher leichter zu lesen ist. Also ein Watson, aber nicht gezwungenermaßen ein idiotischer Watson. Er soll etwas langsam im Denken sein – wie viele von uns –, aber freundlich, menschlich, liebenswürdig …

Jetzt verstehen Sie vielleicht, wie Das Geheimnis des roten Hauses zustande kam. Die einzige Entschuldigung, die ich bisher für etwas Geschriebenes vorbringen konnte, ist, dass ich es schreiben wollte. Ich wäre ebenso stolz über ein Telefonbuch con amore, wie ich mich wegen einer inhaltslosen Auftragstragödie in Hexametern schämen würde. Trotzdem habe ich mir manchmal gewünscht, diesen Roman nicht geschrieben zu haben. Denn aus der Sicht eines einzigen Enthusiasten handelt es sich fast um den idealen Kriminalroman. Obwohl ich ihm nie begegnet bin, kenne ich ihn in- und auswendig; ich weiß, was er in seinen Roman hineinbringen, was er auslassen wollte. Seine Wünsche, seine Vorurteile sind mir klar … Grausam, der Gedanke, dass dies der einzige Kriminalroman auf dieser Erde ist, den er nicht lesen kann.

A.A.M.

1Mrs Stevens bekommt einen Schreck

Das rote Haus hielt in der schläfrigen Hitze des Sommernachmittags Siesta. Das Summen von Bienen über den Blumenrabatten, das Gurren von Tauben in den Ulmen, aus der Ferne das Surren eines Rasenmähers.

Es war die Stunde, in der selbst diejenigen, die dazu da waren, den anderen zu dienen, einen Moment für sich selbst hatten. Im Zimmer der Köchin, die Mr Mark Abletts Junggesellenhaushalt vorstand, machte Audrey Stevens, das hübsche Stubenmädchen, sich den Sonntagshut zurecht und plauderte mit der Tante.

»Für Joe?«, fragte Mrs Stevens mit Blick auf den Hut.

Audrey nickte. Sie nahm die Nadel aus dem Mund und steckte sie in den Hut.

»Er mag Rosa«, sagte sie.

»Ich auch«, sagte die Tante.

»Aber Rosa ist nicht jedermanns Geschmack«, sagte Audrey, streckte den Arm aus und betrachtete den Hut. »Schick, oder?«

»Dir steht er. Und in deinem Alter hätte er mir auch gestanden. Jetzt wäre er allerdings etwas zu auffällig, aber ich könnte ihn immer noch besser tragen als manche andere. Ich habe noch nie so getan, als wäre ich was anderes, als ich bin. Wenn ich fünfundfünfzig bin, bin ich eben fünfundfünfzig.«

»Du bist aber doch achtundfünfzig, oder?«

»Das war doch nur ein Beispiel«, sagte Mrs Stevens mit viel Würde.

Audrey nahm ihr Nähzeug zur Hand, betrachtete einen Moment kritisch ihre Fingernägel und begann zu nähen. »Komisch, die Sache mit Mr Marks Bruder«, sagte sie. »Ich finde es nicht normal, wenn man seinen Bruder fünfzehn Jahre nicht sieht.« Sie lachte etwas befangen. »Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich fünfzehn Jahre von Joe getrennt wäre.«

»Ich habe es dir doch schon heute Morgen gesagt, Audrey«, sagte die Tante. »Ich bin jetzt ganze fünf Jahre hier in Stellung und habe nie ein Wort von einem Bruder gehört. Bei meiner Seele, seit ich hier bin, hat es keinen Bruder gegeben.«

»Also, mich hat doch fast der Schlag gerührt, als er heute beim Frühstück plötzlich von ihm zu sprechen begann. Ich weiß natürlich nicht, was er vorher gesagt hat, aber als ich ’reinkam – wegen der heißen Milch, glaube ich? Oder dem Toast? –, sprachen sie alle von diesem Bruder, und Mr Mark – du kennst ja seine Art – drehte sich zu mir um und sagte:

›Mein Bruder besucht mich heute Nachmittag. Ich erwarte ihn gegen drei. Führen Sie ihn ins Studio.‹

›Ja, Sir‹, sagte ich ganz ruhig, aber ich war selten in meinem Leben so erstaunt, denn woher soll ich denn wissen, dass er plötzlich einen Bruder hat?

›Mein Bruder aus Australien‹, sagte er. Das hätte ich fast vergessen. ›Aus Australien.‹«

»Er kann ja in Australien gewesen sein«, sagte die Tante. »Beschwören könnte ich es natürlich nicht, denn ich war ja nie in Australien. Aber eins weiß ich hundertprozentig: In den fünf Jahren, in denen ich nun schon hier bin, war er nie hier.«

»Aber Tante, er war ja seit fünfzehn Jahren nicht mehr in England. Ich habe gehört, wie es Mr Mark zu Mr Cayley gesagt hat. ›Fünfzehn Jahre nicht mehr‹, hat er gesagt, weil Mr Cayley ihn gefragt hat, wann er das letzte Mal in England war. Mr Cayley wusste, dass Mr Mark einen Bruder hat, denn ich habe gehört, wie er es Mr Beverley erzählt hat, aber er wusste nicht, dass der Bruder fünfzehn Jahre nicht mehr in England war. Deshalb hat er ja Mr Mark gefragt.«

»Also fünfzehn Jahre – dazu kann ich nichts sagen, Audrey. Ich kann nur sagen, was ich weiß. An Pfingsten waren es fünf Jahre, und ich kann einen heiligen Eid leisten, dass er in diesen fünf Jahren keinen Fuß in dieses Haus gesetzt hat. Und, wenn er in Australien war, wie du sagst, dann wird er schon seinen Grund gehabt haben.«

»Was für einen Grund?«, fragte Audrey.

»Das geht uns nichts an, Audrey. Aber da ich nun seit dem Tod deiner armen Mutter deine zweite Mutter bin, sage ich dir Folgendes: Wenn ein Gentleman nach Australien geht, hat er seinen Grund. Und wenn er fünfzehn Jahre bleibt, wie Mr Mark sagt – und die letzten fünf Jahre kann ich bestätigen –, dann hat er erst recht seinen Grund. Aber ein anständiges Mädchen fragt nicht danach.«

»Ich vermute, dass er was angestellt hat«, sagte Audrey leichthin. »Sie haben beim Frühstück gesagt, dass er ein ziemlich leichtfertiger Kerl war. Schulden und so. Ich bin bloß froh, dass Joe nicht so ist. Er hat fünfzehn Pfund auf seinem Postsparbuch. Habe ich dir das schon erzählt?«

Aber mehr wurde über Joe Turner an diesem Nachmittag nicht gesagt, denn es klingelte, und Audrey – jetzt wieder Stubenmädchen Stevens – sprang auf und rückte vor dem Spiegel schnell das Häubchen zurecht.

»Das war an der Haustür«, sagte sie. »Der Bruder. ›Führen Sie ihn in mein Studio‹, hat Mr Mark gesagt. Wahrscheinlich sollen ihn die anderen Herrschaften nicht sehen. Aber sie sind ja sowieso beim Golf. Ich bin gespannt, ob er bleibt. Vielleicht hat er aus Australien einen Haufen Gold mitgebracht, und ich erfahre, wie es dort ist, denn wenn es dort Gold gibt, und Joe und ich …«

»Mach endlich die Tür auf, Audrey.«

»Ich geh ja schon, meine Liebe.«

Jedem, der eben in der Augustsonne die Auffahrt entlanggekommen war, bot die Halle mit der offenen Eingangstür willkommene Kühle. Deckenbalken, gekalkte Wände, Fenster mit Butzenscheiben, kornblumenblaue Vorhänge. Zur Rechten und zur Linken führten Türen zu den Wohnräumen, aber einem gegenüber, wenn man hereinkam, lag eine Reihe von Fenstern, die auf eine Rasenfläche hinausführten. Zwischen den offenen Fenstern bewegte sich ein leiser Luftzug. Die breite Treppe mit den flachen Stufen ging rechts in die Höhe und führte zu einer Galerie, an der die Schlafzimmer lagen.

Als Audrey durch die Halle ging, schrak sie zusammen. Mr Cayley saß in einem Sessel neben einem der vorderen Fenster und las. Das war nicht weiter ungewöhnlich. Warum sollte er nicht hier sitzen, wo es in der Halle doch viel angenehmer war als auf dem Golfplatz? Aber irgendwie lag an diesem Nachmittag eine Stille über dem Haus, als ob sich alle Gäste draußen aufhielten oder wenigstens droben in ihren Zimmern.

Audrey wurde rot. »Verzeihen Sie, Sir«, sagte sie zu Mr Cayley, dem Cousin Mr Marks. »Ich habe Sie erst gar nicht gesehen.«

Cayley sah von seinem Buch auf und lächelte. Ein charmantes Lächeln auf dem breiten, hässlichen Gesicht. Ein echter Gentleman, dieser Mr Cayley, dachte Audrey. Was Mr Mark wohl ohne ihn täte? Wenn beispielsweise dieser Bruder nach Australien zurückverfrachtet werden müsste, würde Mr Cayley den Großteil davon erledigen.

Und als sie den Besucher vor sich sah, dachte sie: Das ist also Mr Robert.

Später sagte sie zu ihrer Tante, dass sie ihn jederzeit als Mr Marks Bruder erkannt hätte. Dabei war sie in Wirklichkeit sehr erstaunt gewesen. Mr Mark war ein äußerst gepflegter Mann mit seinem Spitzbart. Sein schneller, stechend scharfer Blick ging in Gesellschaft unaufhörlich von einem zum anderen, gierig darauf aus, ein Lächeln auf eine gute Bemerkung seinerseits zu erhaschen. Nein, Mr Mark war mit diesem groben, schlechtgekleideten Mann, der sie mit zusammengekniffenen Augen anstarrte, nicht zu vergleichen.

»Ich möchte Mr Mark Ablett sprechen«, sagte er unfreundlich. Es klang fast wie eine Drohung.

Audrey riss sich zusammen und setzte ein Lächeln auf. Sie hatte für jeden ein Lächeln.

»Er erwartet Sie, Sir. Würden Sie bitte mitkommen?«

»So? Dann wissen Sie also, wer ich bin?«

»Ja. Mr Robert Ablett, oder?«

»Genau. Er erwartet mich also, was? Freut sich sogar, was?«

»Würden Sie bitte mitkommen, Sir?«, sagte Audrey steif. Sie ging zur zweiten Tür links und machte sie auf.

»Mr Robert …«, begann sie und brach ab. Das Zimmer war leer. Sie drehte sich um. »Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen, Sir. Ich hole Mr Mark. Er muss im Haus sein, denn er hat mir gesagt, dass Sie heute Nachmittag kommen, Sir.«

»So.« Er sah sich um. »Und was soll das für ein Zimmer sein?«

»Es ist das Studio, Sir.«

»Das Studio?«

»Ja, Sir. Hier arbeitet Mr Mark.«

»Er arbeitet? Das ist völlig neu. Ich habe nicht gewusst, dass er je in seinem Leben einen Finger gerührt hat.«

»Mr Mark schreibt, Sir«, sagte Audrey würdevoll. Die Tatsache, dass Mr Mark schrieb, erfüllte alle Dienstboten mit Stolz, auch wenn sie sonst nichts darüber wussten.

»Ich bin wohl für den Salon nicht fein genug angezogen, was?«

»Ich werde Mr Mark sagen, dass Sie hier sind, Sir.« Audrey machte die Tür hinter sich zu.

Na, jetzt hatte sie der Tante aber allerhand zu erzählen! Sofort wiederholte sie im Geist alles, was er zu ihr gesagt hatte und sie zu ihm – ganz im Stillen. »Sobald ich ihn sah, dachte ich …« Tja, da hätte sie fast der Schlag gerührt. Der Schlag drohte Audrey ständig zu rühren.

Aber erst einmal musste sie Mr Mark suchen. Sie warf einen Blick in die Bibliothek. Niemand. Sie kam in die Halle zurück und blieb vor Mr Cayley stehen.

»Bitte, Sir«, sagte sie in respektvollem Ton, »wissen Sie zufällig, wo Mr Mark ist? Mr Robert ist da.«

»Was?«, sagte Cayley und sah von seinem Buch auf. »Wer?«

Audrey wiederholte ihre Frage.

»Keine Ahnung. Ist er nicht in seinem Studio? Er ist nach dem Essen zum Tempel hinaufgegangen. Seitdem habe ich ihn nicht gesehen.«

»Vielen Dank, Sir. Dann gehe ich zum Tempel.«

Der Tempel war ein Gartenhaus aus Backstein, das ungefähr dreihundert Meter von der Villa entfernt auf einem kleinen Hügel stand. Dort grübelte Mr Mark ab und zu, bevor er sich in sein Studio zurückzog und seine Gedanken zu Papier brachte. Die Gedanken waren nicht von besonderem Wert und wurden weit häufiger beim Abendessen verbreitet als zu Papier gebracht; und wiederum weit häufiger zu Papier gebracht als gedruckt. Das hinderte den Besitzer des roten Hauses aber nicht daran, pikiert zu sein, wenn jemand den Tempel zu gewöhnlichen Zwecken wie Zigarettenrauchen und Flirten benutzte. Es waren sogar einmal zwei seiner Gäste dabei erwischt worden, wie sie im Tempel Karten gespielt hatten. Mark hatte keinen Ton gesagt, geschweige denn gefragt, warum sie sich nicht ins Spielzimmer gesetzt hatten, aber die beiden waren nie wieder eingeladen worden.

Audrey ging gemächlich zum Tempel, sah hinein und kam genauso gemächlich wieder zurück. Der ganze Weg umsonst. Vielleicht war Mr Mark droben in seinem Zimmer. »Nicht fein genug angezogen für den Salon.« Nun, Tante, hättest du etwa gern jemanden in deinem Salon mit einem roten Halstuch und riesigen staubigen Stiefeln und – was war das? Einer der Männer beim Karnickelschießen. Tante hatte nichts gegen Karnickelbraten mit Zwiebelsauce. Wie heiß es doch war, eine Tasse Tee wäre jetzt nicht übel. Na, immerhin blieb Mr Robert nicht über Nacht, er hatte kein Gepäck. Natürlich könnte Mr Mark ihm was leihen, er hatte Klamotten genug. Sie hätte ihn jederzeit als Mr Marks Bruder erkannt.

Sie trat wieder ins Haus. Als sie am Zimmer ihrer Tante vorbeikam, ging die Tür plötzlich auf und ein erschrecktes Gesicht sah heraus. Elsie.

»Hallo, Aud. – Es ist Audrey«, sagte sie zurück ins Zimmer gewandt.

»Komm rein, Audrey«, rief die Tante leise über Elsie hinweg.

»Was ist denn?«, fragte Audrey und steckte den Kopf durch die Tür.

»Hast du mich erschreckt, Audrey! Wo kommst du denn her?«

»Vom Tempel.«

»Hast du denn nichts gehört?«

»Was soll ich denn gehört haben?«

»Schüsse und Explosionen und so.«

»Ach so!«, sagte Audrey ziemlich erleichtert. »Einer von den Männern ist wohl auf Karnickeljagd. Da gibt es morgen Hasenbraten mit Zwiebelsauce, habe ich auf dem Rückweg gedacht. Ich würde mich nicht wundern …«

»Karnickel?«, sagte die Tante. »Es war hier im Haus.«

»Jawohl, hier im Haus«, sagte Elsie. Sie war eines der Hausmädchen. »Ich habe gleich zu Mrs Stevens gesagt: ›Mrs Stevens‹, habe ich gesagt, ›das war im Haus.‹«

Audrey sah zuerst die Tante an, dann Elsie.

»Glaubt ihr, dass er einen Revolver hat?«, fragte sie.

»Wer?«, fragte Elsie aufgeregt.

»Der Bruder aus Australien. Du taugst nichts, habe ich gleich gedacht, als ich ihn gesehen habe. Er hat noch nicht einmal ein Wort geredet, da habe ich es schon gedacht, Elsie. Kein Benehmen.« Sie wandte sich an die Tante. »Auf mein Wort.«

»Erinnerst du dich, was ich gesagt habe, Audrey?«, fragte die Tante und lehnte sich schnaufend in ihrem Sessel zurück. »Wenn einer schon aus Australien kommt – nicht für hunderttausend Pfund bringt mich jetzt jemand aus meinem Zimmer.«

»Ach, Mrs Stevens«, stöhnte Elsie, die dringend fünf Shilling für neue Schuhe brauchte, »das möchte ich nicht sagen, aber …«

»Da!«, schrie Mrs Stevens auf und fuhr in die Höhe. Sie lauschten besorgt, und die beiden Mädchen drückten sich ängstlich an den Sessel heran.

Jemand rüttelte an einer Tür, trat und stieß dagegen.

»Horcht doch!«

Die laute, wütende Stimme eines Mannes. Audrey und Elsie schauten einander erschrocken an.

»Aufmachen!«, rief er. »Du sollst die Tür aufmachen!«

»Macht bloß nicht auf«, flüsterte Mrs Stevens entsetzt. Als ob es sich um ihre Tür gehandelt hätte! »Audrey! Elsie! Lasst ihn nicht herein!«

»Verflucht! Mach die Tür auf!«

»Das ist unser Ende«, jammerte die Tante. »Der bringt uns im eigenen Bett um.«

Die beiden Mädchen drängten sich verängstigt an ihren Sessel. Mrs Stevens legte einen Arm um jede und wartete.

2Mr Gillingham steigt am falschen Bahnhof aus

Ob man Mr Mark Ablett langweilig fand oder nicht, hing vom jeweiligen Geschmack ab. Es muss jedoch sofort gesagt werden, dass er niemanden gern mit Erzählungen aus seinem früheren Leben langweilte. Manche Geschichten sprachen sich aber doch herum. Jeder wusste – dafür hatte Mark noch selbst gesorgt –, dass sein Vater Landpfarrer gewesen war. Man erzählte sich außerdem, dass Mark als Kind die Aufmerksamkeit und als Konsequenz die Gunst einer reichen alten Jungfer aus der Gegend auf sich gezogen hatte, die seine Ausbildung an Privatschule und Universität bezahlte. Als er in Cambridge abgeschlossen hatte und nach Hause zurückkam, starb sein Vater unter Hinterlassung von Schulden – der Familie zur Warnung – und mit dem Ruf, kurze Predigten gehalten zu haben, der seinem Nachkommen als Vorbild hätte dienen können. Doch weder Warnung noch Vorbild hatten Erfolg. Mark ging nach London – mit einem Wechsel seiner Gönnerin – und machte die Bekanntschaft von Geldverleihern. Seine Gönnerin und andere lebten allerdings in dem Glauben, er schreibe, wobei, von Bittbriefen abgesehen, nie ein Schriftstück entdeckt werden konnte. Aber Mark besuchte regelmäßig Theater und Konzerte – zweifellos mit der Absicht, irgendwann ernsthafte Artikel über die Dekadenz der englischen Bühne zu verfassen.

Glücklicherweise – für Mark – starb die Gönnerin während seines dritten Jahrs in London und hinterließ ihm ein beachtliches Vermögen. Von dem Moment an verlor sein Leben den legendären Charakter und wurde sozusagen Geschichte. Mark bezahlte seine Gläubiger, gab sein wildes Leben auf und wurde selbst zum Gönner. Zum Mäzen. Er unterstützte die schönen Künste. Cheflektoren bot er freie Mitarbeit und kostenlose Mahlzeiten an, Verlegern unter Verzicht auf alle Rechte die Möglichkeit, ab und zu ein dünnes Buch herauszubringen, das er voll finanzierte. Vielversprechende junge Maler und Poeten speisten bei ihm. Er ging sogar mit einer Theatergruppe auf Tournee, wobei er den Mäzen und die Hauptrolle spielte. Beides gleichermaßen verschwenderisch.

Er war nicht, was man schlechthin einen Snob nennt. Hier die oberflächliche Definition für einen Snob: ein Mensch, der Adelstitel liebt. Eine etwas weniger oberflächliche Definition: ein Mensch, der auf gemeine Weise das Gemeine liebt – was dem Adel gegenüber recht unfreundlich ist, falls die erste Definition stimmt. Mark hatte zweifelsohne seine Eitelkeiten, aber er saß lieber mit einem Theaterdirektor zusammen als mit einem Grafen. Er hätte lieber von seiner Freundschaft mit Dante gesprochen – falls das möglich gewesen wäre – als von seiner Freundschaft mit einem Fürsten. Nennen Sie ihn einen Snob, wenn Sie wollen, aber er war nicht einer von der schlimmsten Sorte. Er klammerte sich nicht an den Rockschoß der Gesellschaft, sondern der schönen Künste. Seine Kletterübungen fanden nicht in Hay Hill, sondern in der Gegend des Parnass statt.

Übrigens, sein Gönnertum erschöpfte sich nicht mit den schönen Künsten, sondern schloss auch Matthew Cayley ein, einen kleinen Cousin von dreizehn Jahren, dessen finanzielle Möglichkeiten genauso begrenzt waren wie – bis zur Rettung durch die Gönnerin – seine eigenen. Mark schickte den Cousin auf die Schule und anschließend nach Cambridge. Das tat er, zumindest anfangs, ohne jede Berechnung. Vielleicht wollte er nur seine Rechnung mit der gütigen Vorsehung begleichen oder einen Schatz im Himmelreich anhäufen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Mark mit dem Heranwachsen des Jungen dessen Zukunft auf seine persönlichen Interessen abstimmte. Wie dem auch sei, mit dreiundzwanzig Jahren war Cayley ein fertig ausgebildeter Mann und gerade von rechtem Nutzen für einen Menschen in Marks Position. Schließlich ließen ihm seine Ambitionen kaum Zeit für seine geschäftlichen Angelegenheiten.

Und um die kümmerte sich nun Cayley. Mark hatte inzwischen das rote Haus mit dem dazugehörigen Land gekauft. Cayley überwachte den nötigen Stab von Angestellten und regelte einfach alles. Er hatte viele Pflichten. Er war nicht nur Sekretär, Verwalter, Vermögensberater und Gesellschafter – er war alles in einer Person. Mark stützte sich auf ihn und nannte ihn Cay, womöglich um nicht durch den Vornamen Matthew ans Evangelium erinnert zu werden. Cay war aus seiner Sicht vor allem verlässlich. Ein schwerfälliger, ziemlich sturer Charakter, der einen nicht mit unnötigem Geschwätz belastete – ein Segen für einen Menschen, der nur einen gern reden hörte: sich selbst.

Cayley war mittlerweile achtundzwanzig, sah aber aus wie vierzig, was Marks Alter war. Man hatte im roten Haus fast ständig Gäste, wobei Mark – nennen Sie es Nettigkeit oder Selbstgefälligkeit, es steht Ihnen frei – Leute bevorzugte, die seine Gastfreundschaft nicht erwidern konnten. Schauen wir uns die Menschen an, die zu jenem Frühstück herunterkamen, von dem uns Audrey, das Stubenmädchen, schon Bruchstücke erzählt hat.

Zuerst kam Major Rumbold, ein großer, grauhaariger, ruhiger Mann mit Schnurrbart, Tweedjacke und grauer Flanellhose, der von seiner Pension lebte und naturhistorische Artikel für entsprechende Zeitschriften schrieb. Er inspizierte das Angebot auf dem Teewagen, entschied sich für Kedgeree und machte sich sofort darüber her. Als der Nächste kam, war er bereits bei einem Würstchen. Es war Bill Beverley, ein lustiger junger Mann in weißer Hose und Sakko.

»Guten Morgen, Major«, sagte er. »Was macht die Gicht?«

»Ich habe keine Gicht«, brummte der Major.

»Na ja, was es eben ist.«

Der Major bedachte ihn mit einem schiefen Blick.

»Ich lege großen Wert darauf, gerade beim Frühstück besonders höflich zu sein«, sagte Bill und nahm sich reichlich Porridge. »Die meisten Menschen sind morgens grantig und unfreundlich. Wenn es ein Geheimnis ist – bitte, nichts sagen. Kaffee?«

»Nein, vielen Dank. Ich trinke nie, solange ich esse.«

»Bravo, Major! Das ist eben noch die alte Schule.« Er setzte sich dem Offizier gegenüber. »Ein herrlicher Tag für unseren Wettkampf. Es wird sicher verflixt heiß, aber genau dann machen Betty und ich die meisten Punkte. Beim fünften Abschlag wird sich Ihre alte Wunde, die Sie sich dreiundvierzig bei diesem Grenzscharmützel zugezogen haben, melden. Beim achten wird Ihre Leber, die Sie jahrelang mit Curry traktiert haben, revoltieren. Und beim zwölften …«

»Ach, lassen Sie mich doch zufrieden!«

»Ich warne Sie nur. Hallo, guten Morgen, Miss Norris. Ich habe gerade dem Major geschildert, was Ihnen und ihm heute Morgen bevorsteht. Soll ich Ihnen helfen, oder wollen Sie Ihr Frühstück selbst auswählen?«

»Bitte, bleiben Sie sitzen«, sagte Miss Norris. »Ich komme schon zurecht. Guten Morgen, Major.« Sie lächelte freundlich.

Der Major nickte. »Guten Morgen. Heute wird es sehr heiß.«

»Das habe ich ihm auch schon gesagt«, begann Bill. »Genau bei dem Wetter ist Betty … Da ist sie ja. Und Cayley. Guten Morgen.«

Betty Calladine und Cayley waren zusammen hereingekommen. Betty war die achtzehnjährige Tochter von Mrs John Calladine, der Witwe des bekannten Malers, die an Marks Seite diesmal die Rolle der Gastgeberin übernommen hatte. Ruth Norris war Schauspielerin mit ebenso viel Leidenschaft, wie sie Golf spielte. In beidem war sie äußerst kompetent und bewegte sich auf dem Platz mit derselben Sicherheit wie sonst auf der Bühne.

»Übrigens, Sie werden um zehn Uhr dreißig abgeholt«, sagte Cayley und sah von seinen Briefen auf. »Sie essen hier zu Mittag und fahren anschließend wieder auf den Platz. Einverstanden?«

»Aber«, sagte Bill hoffnungsvoll, »wir könnten doch auch zwei Partien spielen.«

»Am Nachmittag ist es viel zu heiß«, sagte der Major. »Ich bin mehr für einen gemütlichen Tee.«

Mark kam wie fast immer als Letzter. Er grüßte und setzte sich. Lediglich Tee und Toast. Das Frühstück war nicht seine Mahlzeit. Die andern unterhielten sich, während er seine Post las.

»Großer Gott!«, rief er plötzlich aus.

Alles drehte ihm den Kopf zu.

»Verzeihen Sie, Miss Norris. Tut mir leid, Betty.«

Miss Norris lächelte verständnisvoll. Sie hatte viel für Kraftausdrücke übrig, insbesondere beim Proben.

»Cay!« Mark runzelte die Stirn, hielt einen Brief hoch und schüttelte ihn. »Was glaubst du, von wem dieser Brief ist?«

Cayley zuckte mit den Schultern. Woher sollte er das wissen?

»Von Robert«, sagte Mark.

»Von Robert?« Cayley in Erstaunen zu versetzen war nicht leicht. »Na, denn …«

»Du hast leicht ›na, denn‹ sagen«, brummte Mark. »Er kommt heute Nachmittag.«

»Hierher? Ich denke, er ist in Australien.«

»Das dachte ich auch.« Er sah Rumbold an. »Haben Sie Brüder, Major?«

»Nein.«

»Dann lassen Sie sich einen guten Rat geben: Schaffen Sie sich keine an.«

»Das ist wohl kaum mehr möglich«, sagte der Major.

Bill lachte.

»Aber Sie haben doch gar keine Geschwister, Mr Ablett«, sagte Miss Norris höflich.

»Doch, einen Bruder«, sagte Mark mit finsterem Gesicht. »Wenn Sie heute Nachmittag rechtzeitig zurück sind, sehen Sie ihn. Wahrscheinlich pumpt er Sie dann gleich um fünf Pfund an. Bleiben Sie hart.«

Jeder fühlte sich etwas peinlich berührt.

»Ich habe einen Bruder«, sagte Bill, »aber ich leihe mir immer was von ihm.«

»Wie Robert«, sagte Mark.

»Wann war er denn zum letzten Mal in England?«, fragte Cayley.

»Vor fünfzehn Jahren, glaube ich. Du warst damals noch ein kleiner Junge.«

»Ja, ich erinnere mich, ihn einmal gesehen zu haben. Stimmt, es muss an die fünfzehn Jahre her sein. Ich wusste nur nicht, dass er zwischendurch nie mehr in England war.«

»Meines Wissens nicht.« Mark wandte sich wieder dem Brief zu.

»Also ich«, sagte Bill, »finde Verwandtschaft lästig.«

»Ach, ich weiß nicht«, sagte Betty etwas vorwitzig, »so ein schwarzes Schaf kann doch ganz amüsant sein.«

Mark sah mit mürrischem Gesicht auf. »Wenn Sie das amüsant finden, können Sie ihn haben, Betty. Wenn er noch so ist wie früher und wie es aus seinen wenigen Briefen spricht – na! Cay weiß Bescheid.«

Cayley schüttelte nur den Kopf. »Wirklich! Man spricht am besten nicht darüber.«

Das mochte ein Hinweis gewesen sein, keine Fragen zu stellen. Oder eine Mahnung an Mark, vor anderen nicht zu viel zu sagen. Man ließ das Thema fallen und besprach das Nächstliegende. Mrs Calladine fuhr mit den vier Golfern mit, um bei einer Freundin, die in der Nähe des Golfplatzes wohnte, zu Mittag zu essen, und Mark und Cayley blieben zu Hause, um geschäftliche Dinge zu erledigen. Offensichtlich gehörte plötzlich der Bruder zu den »geschäftlichen Dingen« – was den anderen aber nicht die Laune verderben sollte.

Ungefähr zu der Zeit, als der Major am sechzehnten Abschlag seinen Drive verpfuschte und Mark und Cayley im roten Haus geschäftliche Dinge erledigten, zeigte ein gutaussehender, junger Mann mit Namen Antony Gillingham am Bahnhof von Woodham seine Fahrkarte vor und erkundigte sich nach dem kürzesten Weg ins Dorf. Er ließ sein Gepäck beim Stationsvorsteher und ging los. Antony Gillingham ist eine wichtige Person in dieser Geschichte, also sollten wir etwas über ihn erfahren, bevor er zu sehr in die Ereignisse verstrickt ist. Halten wir ihn unter einem Vorwand auf dem Hügel an und schauen wir ihn uns gut an.

Als Erstes stellen wir fest, dass er mindestens so genau beobachtet wie wir selbst. Sein gutgeschnittenes, sauber rasiertes Gesicht – Typ Marineoffizier – zeichnet sich besonders durch graue Augen aus, denen kein Detail an unserer Person zu entgehen scheint. Einem Fremden kommt dieser Blick fast erschreckend vor – bis er merkt, dass Antony mit den Gedanken oft woanders ist; dass seine Augen sozusagen auf der Hut sind, während seine Gedanken in eine ganz andere Richtung gehen. Das tun natürlich viele Menschen, wenn sie zum Beispiel mit einem reden und gleichzeitig einem anderen zuhören; aber ihre Augen verraten sie. Nicht bei Antony.

Er hat mit diesen Augen einen guten Teil der Welt gesehen, allerdings nicht als Seemann. Als er mit einundzwanzig Jahren an das Erbe seiner Mutter kam – vierhundert Pfund pro Jahr –, sah sein Vater von seiner Viehzüchter-Fachzeitschrift auf und fragte ihn, was er nun zu tun gedenke.

»Ich werde mir die Welt anschauen«, sagte Antony.

»Dann schick mir eine Postkarte aus Amerika oder wo es dich immer hin verschlägt.«

»Gut.«

Der alte Gillingham wandte sich wieder seiner Zeitung zu. Antony war nicht sein ältester Sohn und deshalb im Großen und Ganzen längst nicht mehr so interessant wie die jüngeren Nachkömmlinge anderer Familien. Nehmen wir zum Beispiel Champion Birket. Aber das war auch der beste Hereford-Bulle, den er je gezüchtet hatte.