11,99 €

Mehr erfahren.

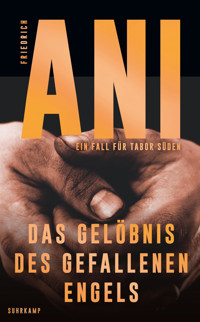

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Tabor Süden

- Sprache: Deutsch

Maximilian Grauke hat seine Frau ohne Erklärung verlassen. Ein Schuster, der sein eintöniges Leben hinter sich lassen will – so scheint es zumindest. Doch Grauke ist nicht zum ersten Mal verschwunden. Und die Befragung seiner Frau und ihrer Schwester lässt mehr Fragen offen, als sie beantwortet. Je tiefer Kommissar Tabor Süden in die Welt des verschwundenen Mannes eintaucht, umso mehr erscheint sie ihm in einem völlig neuen Licht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 200

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Titel

Friedrich Ani

Das Gelöbnis des gefallenen Engels

Ein Fall für Tabor Süden

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Der hier vorliegende Text erschien zunächst 2001 unter dem Titel Süden und das Gelöbnis des gefallenen Engels bei Droemer Knaur, München.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5299.

Neuausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln

Umschlagfoto: Oscar Wettersten/DEEPOL by plainpicture

eISBN 978-3-518-77419-9

www.suhrkamp.de

Das Gelöbnis des gefallenen Engels

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Das Gelöbnis des gefallenen Engels

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Informationen zum Buch

Das Gelöbnis des gefallenen Engels

Ich arbeite auf der Vermisstenstelle der Kripo und kann meinen eigenen Vater nicht finden.

Tabor Süden

1

Die Frau, die mir die Tür öffnete, kam mir winzig vor. Ich schaute auf sie hinunter wie auf ein Kind. Sie legte den Kopf in den Nacken.

Sie trug ein schwarzes Kleid mit weißem Spitzenkragen. Und feste schwarze Schuhe. Sie mochte Mitte fünfzig sein.

»Wer sind Sie?«, fragte sie.

»Wir haben telefoniert.«

»Sie sind Tabor Süden?«

»Glauben Sie mir nicht?«

»Zeigen Sie mal Ihren Ausweis.«

Ich gab ihr eine Visitenkarte.

»Was soll das denn?«, sagte die Frau, nachdem sie sich die kleine Karte dicht vor die Augen gehalten hatte.

Manchmal war ich übermütig.

»Haben Sie keinen richtigen Ausweis? So eine Karte kann ja jeder drucken!«

Ich zog den blauen Ausweis aus der Tasche.

»Müssen die nicht grün sein?«, sagte die Frau.

Ich sagte: »Die Farbe wurde modernisiert.«

»Darauf sehen Sie aber anders aus«, sagte die Frau.

»Sind Sie Frau Grauke?«

»Sie haben doch bei mir geklingelt. Sind Sie betrunken?«

»Nein.«

»Wie viel haben Sie getrunken? Geben Sie’s zu, ich hab Verständnis für Säufer, mein Mann ist auch einer.«

»Nur Kaffee und Mineralwasser«, sagte ich.

Es war heiß. Mindestens achtundzwanzig Grad. Die Sonne schien mir direkt auf den Hinterkopf.

»Dann kommen Sie endlich rein!«, sagte Frau Grauke.

Wir gingen durch den nach Lorbeer riechenden Flur. Auf dem Tisch im Wohnzimmer standen drei Teetassen, eine Kanne und ein Teller mit Plätzchen.

»Mein Mann ist weg«, sagte Frau Grauke unvermittelt.

»Wo ist er hin?«, fragte ich. Ich wusste nicht, was mit mir los war. Schon beim Aufstehen hatte ich mich von Ute an mein Alter erinnern lassen müssen. Aus Gründen, die ich nicht verstand, war sie der Meinung, erwachsen zu sein habe etwas mit Ernsthaftigkeit zu tun, zumindest in den wesentlichen Dingen.

Ich fand, dass alles, je älter man wurde, immer weniger ernsthaft schien. Immer weniger.

»Wie bitte?«

»Was?«, sagte ich.

»Sie sind doch betrunken.«

Ich rührte mich nicht. Zuerst musterte sie meine braunen Lederstiefel. Dann kletterte ihr Blick meine speckige, an den Seiten geschnürte Lederhose hinauf. Verweilte auf meinem weißen Hemd und der Lederjacke. Schließlich starrte sie mir ins Gesicht.

»Sie müssen sich mal rasieren, Sie.«

»Ja«, sagte ich.

»Und zum Friseur müssen Sie auch.«

»Nein.«

Heute Morgen hatte ich wieder keine Zeit gehabt, mir die Haare zu waschen. Wegen Utes Monolog. Ich hörte ihr zu. Dann musste ich los.

»Und Sie haben grüne Augen, weil Sie Polizist sind«, sagte Frau Grauke.

»Unbedingt«, sagte ich.

»Und Sie heißen tatsächlich Tabor Süden?«

»Wollen Sie’s noch mal lesen?«

Frau Grauke setzte sich auf die Couch. Und goss Tee in beide Tassen.

»Mein Mann ist weg«, sagte sie wieder. »Und jetzt hab ich die Polizei im Haus.« Sie sprach zu ihrer Tasse. Hielt sie hoch, ohne aus ihr zu trinken.

Es klingelte an der Tür.

»Wären Sie so freundlich?«, sagte Frau Grauke.

Ich ging zur Tür. Draußen stand eine Frau, die nicht viel größer war als Frau Grauke.

»Grüß Gott, großer Mann«, sagte sie mürrisch.

»Grüß Gott.«

»Ich bin Frau Trautwein.«

»Ich bin Herr Süden.«

»Süden wie Norden?«

»Wie Norden, Osten und Westen«, sagte ich.

»Gibts neuerdings Humorausbildung bei der Polizei?«, sagte Frau Trautwein finster, schob mich beiseite und ging eilig ins Wohnzimmer.

Ich schloss die Tür. Und roch an dem Lorbeerkranz, der an der Innenseite hing.

»Sie haben keinen Durchsuchungsbefehl«, sagte Frau Trautwein, als ich ins Zimmer kam.

»Das ist meine Schwester«, sagte Frau Grauke.

»Mir wär’s lieber, Sie hätten eine Kollegin mitgebracht«, sagte Frau Trautwein.

»Die kommt gleich«, sagte ich. »Sie hat noch einen Termin.«

»Setzen Sie sich«, befahl Frau Grauke.

»Ich steh lieber.«

»Bevor Ihre Kollegin nicht hier ist, fangen wir nicht an«, sagte Frau Trautwein und nahm neben ihrer Schwester Platz. Frau Trautwein trug ein dunkelblaues Kostüm, dazu eine weinrote Handtasche, die sie ständig an ihrem Handgelenk zurechtrückte. Frau Trautwein schien etwas älter zu sein als ihre Schwester, Ende fünfzig.

»Wollen Sie eine Tasse Tee?«, fragte Frau Grauke.

»Ja.«

»Im Vergleich zu Ihrer Figur auf dem Foto haben Sie ganz schön angekörpert«, sagte sie, während sie mir die eingeschenkte Tasse reichte.

Ich sagte: »Auf dem Foto ist hauptsächlich mein Gesicht zu sehen.«

»Sie haben auch im Gesicht angekörpert.« Ein verhutzeltes Grinsen huschte über ihren Mund.

Ich stellte die Tasse mit dem Unterteller auf meine flache Hand und sah die beiden Frauen an. Sie mussten lange geübt haben für ihre Vorstellung.

»Können wir jetzt anfangen?«, sagte Frau Trautwein. Sie meinte mich.

Ich sah meine Kollegin an und konnte keinen Unterschied zu ihrem Aussehen am Morgen feststellen. Außer dass sie blasser wirkte. Angespannter. Abwesender.

Zwanzig Minuten nachdem ich die Wohnung in der Jahnstraße betreten hatte, war sie aufgetaucht, die Ledertasche über der Schulter, Schweiß in den Haaren.

Das fiel mir auf, weil sie angekündigt hatte, sich von einer Freundin die Haare schneiden zu lassen. Und als sie vor mir stand, waren ihre Haare so lang wie vorher, fast so lang wie meine.

Natürlich war ich es gewesen, der ihr die Tür geöffnet hatte.

»Tut mir leid«, sagte sie leise.

Und ich sagte: »Sie haben nichts versäumt.«

Dann setzte sie sich auf einen Stuhl im Wohnzimmer, lehnte ihre Tasche ans Stuhlbein, stellte sich vor und nahm von Frau Grauke eine Tasse Tee entgegen.

Währenddessen schaute ich sie an.

Es war das erste Mal, dass ich sie anschaute. Nicht dass ich sie zum ersten Mal sah, ich sah sie jeden Tag. Seit einer Woche. Davor war ich ihr nur zufällig ein paar Mal begegnet, im Flur, bei einer Pressekonferenz, einmal in einer Sonderkommission, in der wir aber nicht für dieselbe Gruppe eingeteilt worden waren. Ich wusste, sie arbeitete bisher beim Mord und war früher beim Rauschgift gewesen. Und ich wusste, dass sie mit Karl zusammenlebte. Jeder im Dezernat wusste das. Karl leitete das Dezernat 11.

Wir redeten nicht viel miteinander, er und ich. Wir redeten fast nie. Trotzdem verstanden wir uns. In gewisser Weise lebten wir im selben Haus auf verschiedenen Stockwerken. Wir mussten beide jeden Tag durch denselben Eingang. Nachts lag jeder an seiner Wand, die kalt war und abweisend. Seine Wand sah genauso aus wie meine, und wir arbeiteten hart daran, uns nicht einschüchtern zu lassen. Es war eine reale Wand, und wenn sie kippte, dann kippte sie nicht nur in unserer Vorstellung. Unsere Ängste waren real.

Vermutlich deshalb verteidigte er mich oft, wenn ich wieder einmal bewies, dass ich im Grunde für den Polizeidienst ungeeignet war. Wir duzten uns. Und es kam vor, dass er mir etwas mitteilte, was mich nichts anging.

An so etwas musste ich denken, während ich Sonja anschaute.

Ihr Name war Sonja Feyerabend. Sie hatte eine hohe Stirn und eine schmale Nase, deren Spitze leicht nach oben zeigte. Ihre Haare waren braun und fast schulterlang und ihre Augen grün wie meine. Und: Sie hatte die Angewohnheit, ihr Mineralwasser nie in den Kühlschrank zu stellen.

Das hatte mir Karl eines Nachts erzählt, als wir auf einen Anruf vom Erkennungsdienst warteten. Ich sagte: Na und? Und er sagte: Später erinnert man sich nur noch an solche Sachen.

Ich erinnerte mich schon jetzt daran. Eine ausgeliehene Erinnerung. Davon kriegt man keine Wunden.

»Können wir jetzt anfangen?«

»Was ist?«, sagte Sonja zu mir.

Ich sagte: »Das ist Frau Trautwein, das ist Frau Grauke.«

Sonja bückte sich und holte ein kleines Aufnahmegerät aus ihrer Tasche. Ich benutzte kleine Blocks, nur in Notfällen einen Recorder. Falls zu viele Widersprüche zu erwarten waren. Damit rechnete ich jetzt nicht. Noch nicht.

»Dürfen Sie das?«, fragte Frau Trautwein.

»Möchten Sie es nicht?«, fragte Sonja.

Frau Grauke schüttelte den Kopf, kurz, als Zeichen, dass sie einverstanden war.

»Mein Schwager ist seit vier Tagen spurlos verschwunden«, sagte Frau Trautwein.

Sonja hatte eine dünne Akte aus der Tasche genommen und sie aufgeschlagen. »Ich hab hier Ihre vorläufige Vermisstenanzeige …«

»Wieso vorläufig?« Frau Trautwein nestelte an ihrer Handtasche.

»Nach vier Tagen wissen wir nicht, ob Ihr Schwager tatsächlich vermisst wird«, sagte Sonja.

»Ich weiß es«, sagte Frau Trautwein. Sie warf mir einen Blick zu, den ich geduldig erwiderte. Am Anfang hatte sie darauf bestanden, von einer Frau befragt zu werden. Nun zweifelte sie deren Fähigkeiten an und wartete darauf, dass ich mich einmischte.

Ich stellte ungern Fragen. Ich sagte gern: Erzählen Sie!, und meist hatte ich damit Erfolg. Wer die Chance bekam, erzählen zu dürfen, nutzte sie. Alles andere waren Aufschneider oder Wichtigtuer oder Geheimniskrämer ohne interessantes Geheimnis.

Obwohl ich selbst am liebsten schwieg, traute ich dem Schweigen anderer selten. Vielleicht war ich selbstgefällig. Vielleicht misstrauisch. Oder bloß faul.

»Lieselotte Grauke …«, begann Sonja.

»Lotte«, sagte Frau Grauke.

»Sie haben Lieselotte eingetragen.«

Über die Fähigkeiten meiner Kollegin wusste ich nichts. Dies war ihr erster Fall in der Vermisstenstelle, an dem sie direkt beteiligt war. Sofern es sich um einen Fall handelte. Und nicht um eine der üblichen Hupfauf-Vermissungen: Jemand läuft weg und ist schneller wieder da, als ein Kind einmal mit dem Seil springen kann.

»Wollen Sie sich nicht endlich hinsetzen, Herr Süden?«, fragte Frau Trautwein.

»Nein«, sagte ich.

»Hat Ihr Mann einen Koffer mitgenommen?«, fragte Sonja.

Hatte er nicht, das stand in der Akte. Ich war neugierig auf Sonjas Strategie.

»Nein«, sagte Lotte Grauke.

»Ich weiß, meine Kollegen haben Sie das schon gefragt, aber es ist wichtig, dass Sie es mir auch noch einmal sagen: Hat Ihr Mann jemals Selbstmordabsichten geäußert?«

»Niemals«, sagte Frau Trautwein.

Ich zog meinen Block aus der Tasche und machte mir Notizen.

»Gut«, sagte Sonja. »Ich hab heut Morgen mit Dr. Felbern gesprochen, er sagt, Ihr Mann war wegen Rückenbeschwerden bei ihm, in letzter Zeit häufig.«

»Ja«, sagte Lotte Grauke. »Er ist Schuster, er hockt da auf seinem uralten Schemel und macht sich den Rücken kaputt.«

»Der Arzt hat ihm Massagen verschrieben.« Sonja wandte mir den Kopf zu. Ich nickte. Schrieb weiter.

»Für so was hat Maximilian keine Zeit«, sagte Frau Grauke.

»Er ist am vergangenen Donnerstag gegen halb zehn Uhr abends aus dem Haus gegangen und nicht wiedergekommen«, sagte Sonja.

»Max wollte im Rumpler noch ein Bier trinken«, sagte Frau Trautwein.

Sonja legte die Akte auf den Tisch und stellte ihre Tasse darauf. »Sie haben ferngesehen, Frau Grauke, Sie und Ihr Mann. Dann ist er aufgestanden und gegangen. Was genau hat er gesagt? ›Ich geh noch ein Bier trinken?‹ Was genau?«

Die beiden Frauen sahen sich an. Frau Trautwein spielte am Verschluss ihrer Handtasche, ihre Schwester faltete die Hände im Schoß und blickte dann in ihre Tasse, die leer war.

»Er hat nichts gesagt«, sagte sie nach einer Weile.

»Er ist einfach aufgestanden und gegangen«, sagte Sonja.

»Ja.«

»Er hat seine Windjacke angezogen, die Schuhe und ist gegangen.«

Mehrere Sekunden verstrichen in Stille.

Ich stand am Fenster. Das Fenster war geschlossen, die Gardinen rochen frisch gewaschen. Die beiden Grünpflanzen sahen aus wie poliert. Von unten drangen Straßengeräusche herauf. Kinderrufe. Sommergesang.

Dieser zwölfte Juli war ein Tag, wie es nicht viele gab in dieser Stadt. Fehlte nur das Meer. Und die andere Sprache.

»Was haben Sie dann gemacht, Sie beide?«, fragte Sonja.

Im ersten Moment dachte ich, ich hätte die Frage selbst gestellt.

Frau Trautwein reagierte am schnellsten: »Wie meinen Sie das, wir beide?«

Ihre Schwester konnte ihren Schreck nicht verbergen.

In der VVA stand kein Wort davon, dass sie an jenem Abend zu dritt vor dem Fernseher gesessen hatten.

»Ich meine …«, sagte Sonja. Ich konnte ihr Gesicht nicht genau sehen, aber was ich sah, wäre in Gottes Schar der reinen Unschuldigen nicht weiter aufgefallen. »Ich meine, haben Sie darüber gesprochen, wieso er plötzlich weggeht, was das soll, wieso er keinen Ton sagt. Waren Sie sauer auf ihn?«

»Warst du sauer?«, fragte Frau Trautwein ihre Schwester.

»Ich?« Sie sagte tatsächlich: »Ich?«

Jeder lügt, das lernt man schon auf der Polizeischule. Und doch war es auch nach Jahren immer wieder verblüffend, wie viel Mühe manche Leute darauf verwandten sich zu verstellen, um dann jämmerlich zu scheitern.

Dass wir sie durchschauten und deshalb der Wahrheit näher kamen, war jedoch ein Irrtum.

Die Wahrheit ist nicht das Gegenteil von Lüge. Die Wahrheit ist eine andere Kategorie. Die Lüge ist Teil der Wahrheit. Und das macht es oft schwer, die Zusammenhänge zu begreifen, den Menschen und sein Zimmer, das er unsichtbar mit sich herumträgt und in dem nur er sich auskennt. Wenn wir nicht begreifen, welche Art Zimmer jemand bewohnt, begreifen wir nichts. Dann müssen wir uns am Ende mit der Variante der Wahrheit zufriedengeben, die uns beruhigt und den Fall beendet.

»Ich war schon sauer auf ihn«, sagte Lotte Grauke.

»Und Sie?«, fragte Sonja.

»Ich war doch gar nicht hier!«, sagte Frau Trautwein.

Die Frauen redeten noch eine halbe Stunde, dann versprachen wir, die Meldung in den Computer des Landeskriminalamtes einzugeben. Was weniger der konkreten Suche diente. Vielmehr konnten die Kollegen auf diese Weise sämtliche unbekannten Toten mit dem vermissten Maximilian Grauke abgleichen.

Aber das sagten wir den beiden Schwestern nicht.

In der engen, auf beiden Seiten vollgeparkten Jahnstraße drängten sich die Autos aneinander vorbei, und ich schaute ihnen einige Zeit zu. Der stumme Kampf ums Nachgeben gefiel mir. Ein Fahrer musste immer bremsen, sogar stehen bleiben, sonst ging es nicht weiter. Der andere drückte dann stolz aufs Gas. Wenn ich selber fuhr, gehörte ich nicht zur netten Abteilung. Allerdings fuhr ich selten. Meist nahm ich ein Taxi. Oder ich ließ Martin ans Steuer. Der fuhr so vorsichtig, als wäre unser Dienstwagen goldverchromt und außerdem sensibel. Wer öfter mit Martin unterwegs war, sparte sich das Geld für einen achtwöchigen Aufenthalt in einem buddhistischen Kloster. Mehr Demut und Geduld war nirgends als in einem Opel, den Hauptkommissar Heuer lenkte.

»Warum haben Sie nichts gesagt?«, fragte Sonja.

Über ihr Handy hatte sie im Dezernat einen E-Bogen mit den Namen der Hausbewohner bestellt. Vielleicht gab es Verbindungen, Namen, die zusammenpassten, Hinweise auf das Ehepaar Grauke.

»Was machen wir jetzt?«, fragte sie.

Wieder schaute ich sie an. Sie war irritiert. Wegschauen konnte ich nicht. Sie trug hellblaue Jeans, einen weißen Pullover mit V-Ausschnitt und Turnschuhe. Sie war schlank. Sie hatte einen kleinen Bauch und einen weniger kleinen Busen. Und volle, helle Wangen. Einen schmalen Mund, Fältchen rechts und links.

»Ich hab Sie mir früher anders vorgestellt«, sagte sie.

Ich sagte: »Warum?«

»Bitte?«

»Warum haben Sie sich mich vorgestellt?«

Sie wich einem Mädchen aus, das mit dem Fahrrad vorbeipreschte. Wir standen vor einem Laden, dessen Tür- und Schaufensterrollo heruntergezogen war. Die Beschichtung bröckelte ab. Vor der Tür lag ein ausgetretener brauner Fußabstreifer.

»Waren Sie nicht neugierig auf Ihre neue Kollegin?«, sagte sie.

»Doch, aber ich weiß ja, wie Sie aussehen.«

Sie lächelte. Länger, als es nötig gewesen wäre. Stete Nahrung für die Fältchen.

»Wollten Sie sich nicht die Haare schneiden lassen?«, sagte ich.

Sie sagte: »Ich hab Sie angelogen.«

»Sie haben unsere Assistentin angelogen.«

»Stimmt.«

Über dem Schaufenster des alten Ladens hing ein Messingschild, verrostet, mit geschwungener Schrift: »Schusterei M.Grauke.« Der Laden wirkte wie eingequetscht zwischen dem Haus Nummer48, in dem das Ehepaar wohnte, und dem Haus Nummer50.

»Sieht trübsinnig aus«, sagte Sonja.

Ich rüttelte am Rollo. Verschlossen.

»Hab ich auch schon versucht«, rief jemand.

Auf dem Bürgersteig gegenüber stand eine Frau mit einem Aluroller.

»Ich brauch dringend meine Schuhe«, rief sie herüber. »Seit einer Woche ist zu beim Max, so was ist noch nie vorgekommen. Und seine Frau sieht man auch nicht. Hoffentlich ist nichts passiert.«

Sonja ging zu ihr.

»Ich hab auch Schuhe bei ihm, die wollt ich grade holen. Ist er krank?«

»Das weiß ich nicht«, sagte die Frau. »Ich war letzten … Dienstag da … und letzten Freitag, immer zu. Ich war sogar schon bei Alex und hab nach ihm gefragt. Aber da war er auch nicht …«

»Wer ist Alex?«

»Der Wirt vom Stüberl vorn. Ich brauch die Schuhe wirklich dringend, ich versteh das nicht … Ich wohn jetzt über zehn Jahre hier im Viertel, und der Max hat nie so lange zugehabt. Der macht doch nie Urlaub …«

Bevor wir noch einmal in die Wohnung gingen, besuchten wir Alex.

Er betrieb eine dieser Kneipen, bei denen die Sonne draußen bleibt wie ein braver Hund. Zwei Tische, ein u-förmiger Tresen, ein Spielautomat, eine elektronische Dartscheibe, Schlagermusik, keine Zapfhähne, das Bier gibt es aus der Flasche.

So ein Lokal wäre mein Ort, wenn ich keine Arbeit hätte.

»Ein Helles«, sagte ich.

Sonja sah mich missmutig an.

»Das Helle ist hier ein Lichtblick«, sagte ich. Das war ein Spruch von Martin, der anders als ich ein wahrer Gasthausbewohner war. Ich ging immer nur mit.

»Einen Kaffee für mich«, sagte Sonja.

»Schlecht«, sagte Alex. »Ist grad aus.«

»Dann ein Wasser.«

An dem Tisch beim Durchgang zu den Toiletten saß ein junger Mann, rauchte und trank Weißbier. Mit seinem Schweigen beerdigte er die Welt. The Sweet sangen »Love Is Like Oxygen«. Wenigstens die siebziger Jahre waren unsterblich.

Ich wandte mich zu Sonja um. Und ahnte, was sie dachte. Erstens: Wieso säuft der jetzt? Zweitens: Sind wir dienstlich hier? Wie ist das in einem Vermisstenfall?

Beim Mord zückten sie alle sofort ihren Ausweis. Sie wussten, das schüchterte die Leute ein. Als ich noch im K 111 war, machte ich es genauso. Es war wie ein Reflex, ich schraubte mich in eine Autorität hinein, und es funktionierte. Die Leute reagierten oft untertänig, entgegenkommend, sogar gespannt, bisweilen begeistert darüber, endlich einmal von der Polizei wahrgenommen zu werden.

»Ich such den Max«, sagte ich zu Alex. Er war Anfang vierzig, trug eine Brille und ein schwarzes Hemd und drehte sich seine Zigaretten selbst.

»Seine Frau hab ich heut gesehen, beim Vorbeifahren, ich wollt sie schon fragen, ob ihr Mann krank ist.«

»Warum haben Sie sie nicht gefragt?« Ohne weitere Erklärung hielt ihm Sonja ihren Dienstausweis hin. Reflexe kann man nicht innerhalb einer Woche abstellen.

»Polizei«, sagte Alex. »Ist was passiert?«

»Herr Grauke ist als vermisst gemeldet«, sagte Sonja.

»Von wem?«, fragte Alex.

Endlich einmal eine ehrliche Aussage.

»Von seiner Frau und seiner Schwägerin«, sagte ich.

Alex zupfte sich einen Papierkrümel von der Lippe und zündete die Zigarette an. »Keine Ahnung. Ich kenn ihn, aber ich weiß nix von ihm. Ich kauf meine Schuhe im Kaufhaus, und ich brauch nicht viele. Ich lauf ja nicht viel rum.«

»Wann war er zum letzten Mal hier?«, fragte Sonja.

Ich lehnte mich an den Tresen.

Der junge Mann am Tisch versenkte den Rest Weißbier in sich. Vielleicht ging die Beerdigungszeremonie langsam zu Ende und der gemütliche Teil fing an. Wenn geredet wurde. Und gelobt. Und laut gelacht. Und die Leiche endlich einen Sinn ergab.

»Letzte Woche«, sagte Alex.

»Wann genau?«

Er rauchte, öffnete eine Flasche Spezi, goss ein Glas voll und trank.

»Donnerstag«, sagte er, »am Donnerstag, stimmt’s, Klausi? Weil am Donnerstag füll ich immer den Lottoschein aus.«

Klausi hob den Kopf. Und gleichzeitig das Glas. Ich schaute zur Decke. Der Marionettenspieler war unsichtbar.

»Klausi«, sagte ich laut.

Er zuckte zusammen. Es zuckte ihn zusammen. Vermutlich kam jetzt sein sechstes Weizen.

»Bring mir noch eins«, sagte er gut verstehbar. Das war auch eine von Martins gehaltvollen Lehren: Egal, wie viel man getrunken hatte, das Wichtigste war, die Bestellung immer astrein auszusprechen. Ich fragte ihn: Wieso ist das wichtig? Er sagte: Wegen der Höflichkeit.

»Hast du den Max am Donnerstag gesehen?«, fragte ich vom Tresen aus.

Klausi brauchte eine Weile, bis er seinen Blick auf die Entfernung eingestellt hatte. Uns trennte ungefähr ein Meter.

»Am Donnerstag … möglich wär’s … ja …«, sagte er. »Scheiße war der drauf. Er ist in den Rumpler rein und hat einen Fernet bestellt. Und noch ein Fernet. Scheiße sah der aus. Er hat gesagt … es kotzt … kotzt ihn alles an … Er hat … Er wollt sich umbringen, ich schwör’s, der wollt sich umbringen, so war der drauf …«

»So ein Scheiß«, sagte Alex und stellte das frische Weißbier hin, nahm das leere Glas, drehte sich zu mir um. »Der spinnt, der Klausi. Der Max war hier, er hat seine drei Bier getrunken, wie immer, der war ganz normal …«

»Und das war sicher am Donnerstag«, sagte Sonja. Sie suchte nach einem Stift und einem Stück Papier.

»Ich merk mir das«, sagte ich.

»Bitte?«

»Der Max, der ist doch … der ist doch aus der Jahnstraß nie rausgekommen, oder?« Der junge Mann sprach mit seinem Weißbierglas. Vielleicht sparte er auch nur Kraft. Manchmal muss man sich entscheiden: Arm oder Kopf heben. Er hob den Arm mit dem schäumenden Weißbier am Ende. »Der ist … ist in seinem Loch … und der ist … Mein Alter hat bei dem schon seine Schuhe machen lassen … Der ist …«

Er trank und redete weiter. Von Dingen, die in unwegsamem Gelände spielten. Die Beerdigung in seinem Kopf war definitiv vorbei.

Vor dem Stüberl legte Sonja den Kopf in den Nacken und ließ sich von der Sonne bescheinen.

»Obwohl sein Geschäft letzte Woche geschlossen war, hat Grauke am Donnerstag hier seine Biere getrunken«, sagte ich. »Und Fernet im Rumpler.«

Das Lokal lag nur ein paar hundert Meter entfernt und wir gingen hin. Niemand konnte uns etwas Neues berichten.

»Wir wissen nicht, ob die Schusterei die ganze Woche zu war«, sagte Sonja hinterher. Wir überquerten die Baumstraße und gingen zurück in die Jahnstraße. Es war halb drei nachmittags und heiß. Sonja hatte die Ärmel ihres Pullovers hochgekrempelt, ich mein Hemd bis zum Kragen zugeknöpft. Ich fror nicht. Ich mochte es so.

»Er steht auf, sagt, er geht jetzt Bier trinken, trinkt es und verschwindet«, sagte ich.

Sie sagte: »Und warum sperrt er die Schusterei zu? Die Frauen haben nichts davon erzählt.«

»Er hat sie zugesperrt, weil er abgehauen ist.«

»Sie meinen, er ist schon Anfang der Woche weg?«, sagte Sonja.

»Warum nicht«, sagte ich.

»Das würde aber bedeuten, er ist noch einmal zurückgekommen«, sagte Sonja, »und zwar am Donnerstag.«

»Warum nicht?«, sagte ich.

Die Schwestern standen beide an der Tür und machten nicht den Eindruck, als würden sie uns reinlassen.

»Mein Mann fühlte sich nicht gut«, sagte Lotte Grauke. »Ich hab ihm verboten runterzugehen.«

»Das stimmt«, sagte Frau Trautwein. »Max hatte … hatte Durchfall und Fieber und …«

»Warum glauben Sie uns nicht?«, sagte Lotte Grauke. Sie hatte noch immer das schwarze Kleid an und auch die Ausgehschuhe. Aber sie war durcheinander. Aufgewühlt. Wahrscheinlich hatten die Frauen gestritten.

»Wir glauben Ihnen«, sagte ich, »wir sammeln nur Informationen.«

»Die Leute in den Lokalen haben Ihre Angaben bestätigt«, sagte Sonja. »Ihr Mann hatte keinen Koffer dabei, er hatte seine Windjacke an und wirkte wie immer. Wie Sie es gesagt haben.«

»Ja«, sagte Lotte Grauke.

»Wir melden uns morgen«, sagte ich.

»Ja«, sagte Lotte Grauke wieder.