Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Milena Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

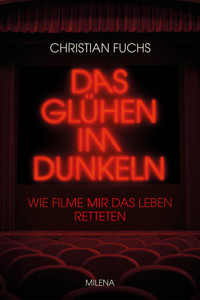

In ausgewählten Essays, ursprünglich für den Radiosender FM4 entstanden, zelebriert "Das Glühen im Dunkeln" das Kino als grelle Kunstform und Katharsis-Kirche. Weder der strenge Arthouse-Kanon von Godard bis Tarkovsky interessiert den Autor noch etablierte Hollywood-Namen wie Spielberg oder Lucas. Seit dem Jahr 2000 verfasst der Autor Christian Fuchs Filmtexte für den österreichischen Radiosender FM4. Allerdings keine klassischen Kritiken, sondern obsessive Liebeserklärungen an das Kino. Die persönlichsten und leidenschaftlichsten dieser Essays sind nun in einem Buch verpackt, das Spielfilme als grelle Kunstform und Katharsis-Kirche zelebriert. Verbeugungen vor Godzilla und Bruce Lee finden sich ebenso darin wie Auseinandersetzungen mit Arthouse-Werken von Yorgos Lanthimos. David Lynch und Christopher Nolan sind eigene Kapitel gewidmet, "Avatar" und der Terminator treffen auf Sofia Coppola und Ulrich Seidl. Ein Buch für Popkulturfans, Cinephile und Filmfreaks, die nicht in Genregrenzen denken. "Was könnt ich mir heute anschauen?" – Diese zentrale Frage findet in diesem Buch Antworten. Christian Fuchs schwärmt über leidenschaftliche Außenseiterfiguren und wahnwitzige Charaktere, liebt Horror, Science Fiction, wüste Rom-Coms und schönen Schund, aber auch ambitionierte Blockbuster von Nolan, Cameron oder Villeneuve. Verstörende und plakative Positionen des Austro-Kinos finden sich ebenfalls in den sehr persönlichen Texten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Glühen im Dunkeln: Wie Filme mir das Leben retteten

Verschwommenen Erinnerungen nach befand ich mich im Vorschulalter, als meine Eltern mich erstmals in unser steirisches Provinzkino mitnahmen. Es lief ein Schneewittchen-Film, einer mit echten Menschen in artifiziellen Landschaften.

Eine ganz große Märchenleidenschaft erfasste mich schon in jüngsten Jahren, vor allem für die Erzählungen der Grimmigen Brüder. Aber weder die Inszenierungen meines Vaters, der manche Charaktere gruselig nachspielte noch die krächzenden Hörspielplatten mit ihren unheilvollen Sprecherstimmen, wappneten mich für das bedrohliche Geschehen auf der Leinwand. Ich habe vermutlich nur Teile dieses Films, der wohl aus den ostdeutschen DEFA-Studios stammte, hinter vorgehaltenen Fingern gesehen. Vielleicht wimmerte ich auch im Kinosessel, von meinen Eltern an den Händen gehalten, als die böse Stiefmutter in Großaufnahme grinste.

Wenn sich das nach Trauma anhört, folgt jetzt gleich eine Entwarnung. Meine Eltern machten mir sehr früh klar, dass Filme nicht echt sind. Die Wirklichkeit, das waren der verhasste Kindergarten, später die prügelnde Volksschullehrerin, die unlösbaren Rechenaufhaben, die mobbenden Mitschüler. Im ländlichen Kinosaal, wo es damals – wir sprechen übrigens von den frühen 70er Jahren – immer leicht muffig gerochen hat, konnte mir nichts und niemand etwas anhaben.

Ausser vielleicht der diabolische Kinderfänger in CHITTY CHITTY BANG BANG (Tschitty Tschitty Bang Bang, 1968), dem ich an einem weiteren legendären Filmnachmittag mit den Eltern begegnete. Über neunzig Minuten lang lullt dieses aufwändige Musical das kleine (und große) Publikum mit Singen, Tanzen und knallbuntem Spaß ein. Dann führt die Story die Protagonisten, eine britische Patchwork-Family, in ein Fantasiereich, das wie ein deutsch-österreichisches Disneyland wirkt. Als dort, in den verwinkelten Gassen eines malerischen Fachwerkbautenstädtchens, plötzlich der Kinderfänger auftaucht, verdunkelt sich die Stimmung im Film abrupt. Der Schock dieses unvermittelten Einbruchs des Grauens in die zuckersüße Idylle paralysierte wohl nicht nur mich. Die Furcht, von der dürren Gestalt im schwarzen Kostüm ebenfalls in den klapprigen Pferdewagen gepackt zu werden, verfolgte mehrere Generationen. Mir bescherte der Auftritt des Kinderfängers aber zugleich eine ewige Lust an Horrorfilmen. Denn letztlich siegte das Sicherheitsgefühl.

Mein erster Kinobesuch, bei dem ich als tapferer Volksschüler dann alleine auf die Leinwand starrte, nachdem mich die Begleitpersonen abgeliefert hatten, hätte nicht spektakulärer ausfallen können. KING KONG – FRANKENSTEINS SOHN lautete der deutsche Titel, es folgte FRANKENSTEIN: DER SCHRECKEN MIT DEM AFFENGESICHT, bald darauf FRANKENSTEINS MONSTER JAGEN GODZILLAS SOHN. Von Mary Shelleys berühmtem literarischen Charakter versprachen sich Verleihfirmen wie Constantin Film einen Werbeeffekt; in den dazugehörigen japanischen Billigmonsterspektakeln tauchte Frankenstein aber nie auf. Ich sah stattdessen (mehrfach) den Untergang Tokios, (Spielzeug-)Panzer im Kampfeinsatz, riesige Urzeitkreaturen, die die moderne Zivilisation zerstampften.

Meinen uneingeweihten Mitschülern (es waren tatsächlich nur Buben damals) erzählte ich am nächsten Tag wilde Storys über Riesenaffen, so groß, dass sie ganz New York in ihrer Pratze hielten. Die Fantasie überschlug sich, die Freude war riesig. Keine der sonntäglichen Nachmittagsmatineen in den lokalen Ton-Licht-Spielen entging mir mehr.

Und so begann eine Karriere als Movie-Junkie und cinephiler Gänsehautliebhaber. Denn als reales Angsthäschen, gebeutelt vom Turnunterrichtterror und gestresst von Mathematikhausaufgaben, wurde ich bald süchtig nach der Überwältigungskraft des Mediums Film. Gegen die apokalyptische Zerstörung durch Godzilla & Co. schrumpfte der Schrecken, wieder einmal unter den strengen Augen der Lehrerin-Domina nachsitzen zu müssen. Und nicht nur das: Die Kinobesuche erweiterten ungemein den engen Kleinstadtblickwinkel, in Technicolor und Cinemascope gab es plötzlich eine Welt der fremden Kulturen, wilden Abenteuer, echten Gefahren.

Ich fühlte mich in Japan, mit seinen verrückten Wissenschaftlern und Riesenmonstern, heimischer als in Österreich. Ich ritt mit einem französischen Native American namens Winnetou durch kroatische Westernlandschaften. Ich freute mich auf Besuche im nebligen Kulissenlondon von Edgar Wallace, aufgebaut in Berliner Hinterhofstudios. Die Genrefilme, in denen stets das Gute siegte, standen auch für einen moralischen Kompass, der einen durch die verwirrenden Sittenansichten der Dekade navigierte. Ergänzt durch Comic-Superhelden, die humanistischen TV-Weisheiten eines Captain Kirk oder den anarchischen Gestus der Prä-Punkrockerin Pippi Langstrumpf, lernte ich auch was fürs Leben.

Nicht immer wurde dabei der kindliche Adrenalinpegel in die Höhe gejagt. Verblödelte Paukerfilme, Naturdokumentationen aus dem Hause Disney, tschechische Animationsklassiker lösten sich ab. Wichtig für den zukünftigen Autor dieser Zeilen war aber nur das Drama. Als mein spiritueller Blutsbruder Winnetou für mich unerwartet erschossen wurde, brach die Welt zusammen. Zwei Wochen später saß der Apachenhäuptling aber schon wieder auf seinem treuen Pferd Iltschi. Kino kann das, lernte ich. Es lässt die Helden wiederaufstehen, macht dir Angst, nimmt dir Ängste.

Eine Anekdote muss ich noch loswerden. Ich war zirka zehn Jahre alt, als mich mein Vater auf dringliches Bitten hin in eine Jugendverbotvorstellung von FIST OF FURY (Todesgrüße aus Shanghai, 1972) schmuggelte. Der Ruf der verstorbenen Kung-Fu-Ikone Bruce Lee war zuvor bis in die rurale Steiermark gedrungen. Die fast schon übermenschliche Kampfkunst, die ekstatische Verausgabung: All das ließ mein Herz rasend schnell klopfen. Nach diesem Kinobesuch war der Alltag vollends verändert: voller übergroßer Gefühle und fliegender Körper, exotisch, kosmopolitisch, vibrierend.

Meinem Vater hat es nicht gefallen. Ich durfte danach aber mit anderen erwachsenen Begleitpersonen in das verbotene Reich eindringen. Italowestern, Science-Fiction-Epen, Biker-Movies, Zombie-Reißer, dazwischen Superman, Darth Vader und noch viel mehr Kung-Fu. Als bester Kunde der lokalen Tonlichtspiele gehörte ich bald zum Repertoire.

Tausende Filme folgten, in größeren Städten und bombastischeren Sälen; im verschneiten Berlin verbrachte ich als Teenager mal Weihnachten in einem Programmkino, mit dem TEXAS CHAINSAW MASSACRE (Blutgericht in Texas, 1974) und den GREMLINS (1984). Inmitten kiffender Punks entdeckte ich meine Liebe zu Joe Dantes Kobolden (und zu Hauptdarstellerin Phoebe Cates). Ich besitze heute Gizmo-Handpuppen und Gremlins-Spielzeug. Ich weine verlässlich, wenn der kleine, süße Mogwai singt, nach dem sich auch eine Band benannt hat. Viele Jahrzehnte später durfte ich als Filmjournalist Joe Dante treffen, den Gremlins-Schöpfer, ein Kreis hat sich geschlossen.

Mir fallen etwas verstörende Kinobesuche als Teenager mit meinem Vater ein, abseits vom Kung-Fu-Kino: DIE BLECHTROMMEL (1979), LE TRIO INFERNAL (1974), THE MAN WHO FELL TO EARTH (Der Mann, der vom Himmel fiel, 1976). Die Stories verstand ich nicht immer, aber die unvergesslichen Bilder brannten sich ein. APOCALYPSE NOW (1979), den ich sehr jung mit meinem älteren Bruder zusammen sah, ließ mich wochenlang nicht los.

Ambitionierte Arthouse-Werke lösten in meiner Jugend zwischendurch den schönen Schund der jungen Jahre ab; Grenzen zwischen Kunst und Kommerz, Kompromisslosigkeit und Kitsch gab es aber nie in meiner filmischen Wahrnehmung, auch später nicht, als ich mich dem Kino schreibend näherte. Unschuldiger Feel-Good-Eskapismus wärmt dich zwischendurch herrlich, aber Abgründe bleiben höchst anziehend, vor allem wenn sie romantischer Natur sind.

Denn das ist die vielleicht essentiellste Prägung, die meine ersten kindlichen Kinoerfahrungen hinterlassen haben: Verstörung und Betörung liegen oft ganz nah beieinander. Letztlich spendet das Flackern des Projektors, das Flimmern auf der Leinwand, das Glühen im Dunklen, Trost, gibt Hoffnung. Ein guter Film, gerade wenn er dich ernsthaft aufwühlt, steht für pures Glück.

Anmerkungen des Autors

Die vorliegenden Filmkritiken und Essays wurden ab dem Jahr 2000 auf der Website des österreichischen Radiosenders FM4 veröffentlicht. Die Auswahl stammt ausschließlich aus diesem digitalen Fundus. Da ich in diesem Rahmen über manche Alltime-Lieblingsfilme nie geschrieben habe, kommen sie in diesem Buch nicht vor. Manche beschriebenen Streifen zählen wiederum nicht zu meinen innigsten Favoriten, eröffnen aber interessante und auch sehr persönliche Zugänge.

Die Kritiken und Essays wurden teilweise gekürzt, aber nicht grundlegend verändert und spiegeln inhaltlich auch den jeweiligen Zeitgeist wider. Deshalb ist die Jahreszahl am Beginn der Texte auch von Bedeutung. Gesellschaftliche Kontexte ändern sich in rasanten Schritten, einiges würde ich heute anders formulieren. Dazu passend: fm4.orf.at führte eine einheitliche Gender-Schreibweise ab 2019 ein; da die meisten Essays in diesem Buch davor entstanden sind, habe ich generell darauf verzichtet.

Passend zum Anspruch eines österreichischen Leitmediums in Sachen Popkultur fokussierten sich meine FM4-Texte stets auf den Originaltitel, was auch in diesem Buch beibehalten wurde, differieren die deutschen Verleihtitel stark, finden sie sich in Klammer anbei.

Zeichnung:

Kinderfänger, Godzilla, Bruce Lee, Gremlins (Gizmo)

Zum Einstieg: Bekenntnisse eines Filmsüchtigen

Ich verstehe ja die Filmzugänge vieler Mitmenschen überhaupt nicht. Zum Beispiel diese ewigen Hollywood-Verteufler, die einzig auf feinsinnige Independentstreifen schwören. Oder umgekehrt die Multiplex-Zombies, denen der prallgefüllte Popcorn-Eimer wichtiger ist als das eigentliche Zelluloidereignis. Oder auch jene Spezies, die vom Programmkino-Spezialtipp belehrt und bekehrt werden will und beim Blockbuster bereitwillig das Hirn an der Kassa abgibt. So als gäbe es High Art nur für den Kopf und Low Art für den Bauch. Als ob großartige Filme nicht den gesamten Körper durchrütteln würden, unabhängig von irgendwelchen Kategorien.

Es sind aber nicht bloß diese seltsamen Trennungen zwischen Kunst und Kommerz, Anspruch und Unterhaltung, denen ich nicht folgen kann. Auf einer ganz simplen Ebene kapiere ich das Kinoverhalten vieler Leute nicht. Die Quasselstrippen, die von der Vorschau bis zum Nachspann durchplappern. Die Lobotomierten, die mit ihren Chipssackerln Raschelorgien aufführen. Die Schenkelklopfer, die jede Tragödie zum Schieflachen finden. Aber ich denke auch an Bekannte, die sämtlichen Lichtspielstätten und sogar Videotheken fernbleiben und lieber die Plattensammlungen sortieren. Weil ihnen das Medium Film einfach nicht wichtig ist.

Oute ich mich im Gegenzug deswegen als elitärer Cineast? Nein, bitte die ersten Sätze oben noch mal lesen. Mir sind die erwähnten Verhaltensweisen einfach rätselhaft. Weil für mich Film halt ein Lebensmittel ist. Manchmal, in bestimmten Phasen, auch ein Überlebensmittel. My drug of choice. Euphorisierungsbehelf und Trostspender, Medizin und Ventil zugleich.

»Außer zum König gekrönt zu werden«, schreibt Regisseur John Waters, »gibt es für mich nichts Schöneres, als meinen Tag mit Kinobesuchen zu verbringen.« Ein wunderbarer Satz, dem sich natürlich ein gelungener Heimkino-Abend entgegenhalten lässt. Zumal der richtig aufregende Stoff ganz oft gar nicht die heimischen Abspielstätten erreicht. Trotzdem und wider alle Quasselstrippen und Schenkelklopfer, hat der gute Herr Waters Recht. Weil das Kino selbst einen essentiellen Fluchtpunkt bildet. Ein befristetes Rückzugsgebiet aus der Wirklichkeit. »My biggest problem is reality«, flüsterte mir ein US-Musiker unlängst in einem Lokal zu. Ich verstand sofort.

Natürlich ist die Ausgangsposition diesbezüglich nicht mehr so dringlich wie in pubertären Tagen. Da bedeutete der wohlige Kino-Mutterleib die einzige Erlösung von Kleinstadtfadesse und Schul-Ödnis. Aber dieses Gefühl, der Realität zwei Stunden lang den Mittelfinger zu zeigen und in der schützenden Dunkelheit des Vorführsaals zu versinken, am besten weit vorne sitzend, das ist noch immer einzigartig. Licht aus, bitte.

Eintauchen in eine Zone des Fremden und Gefährlichen, des Schönen und Verstörenden. Neue Freunde kennenlernen und alte Bekanntschaften auffrischen. Mit Martin Sheen und Sissy Spacek wieder mal durch die BADLANDS von Montana driften. Mit Herrn DeNiro im Taxi durch die Straßen von New York cruisen. An der Seite von Bruce Lee gegen die feindliche Kung-Fu-Schule kämpfen. Von überlebensgroßer Liebe erschüttert werden. Dem Geheimnis des Todes, des Verfalls und überhaupt des menschlichen Körpers näherkommen. Die reine Unschuld der Kindheit wieder treffen. Dunkle Seiten genießen, Abgründe ausloten. In die Rolle des Bösewichts schlüpfen und all den glatten, grinsenden Good Guys eine gemeine Falle stellen. Hemmungslos schwülstigen Fantasien nachgehen, hinstarren und glotzen, wo es normalerweise nicht erlaubt ist. Schließlich ist das Kino, hervorgegangen aus der Laterna magica und eng verwandt mit den Schaubuden und Kuriositätenkabinetten, den Sideshows und Freakzirkussen, seit seinen Anfängen ein Ort des verbotenen Blicks. Wenn Kyle McLachlan sich in BLUE VELVET im Schrank versteckt und Isabella Rossellini beim Ausziehen beobachtet, tut er das stellvertretend für uns Kino-Voyeure.

Mir ist schon klar, dass sich das alles auch reichlich naiv anhört. Aber es steckt ja bewusst ein ewig infantiler Ansatz hinter dieser Art von Filmbetrachtung, den ich mir nicht ruinieren lasse. Weder von der sogenannten Reife des Alters noch der Schreiber-Routine oder hunderten schlechten Filmen. Es geht darum, sich abseits von analysieren und kritisieren die Fähigkeit des Loslassens zu bewahren. Sich wegbeamen zu lassen. Sich bereitwillig von Lars von Trier manipulieren, von David Fincher plattwalzen, von Charles Laughton im Jahrhunderfilm THE NIGHT OF THE HUNTER auf düstere Weise verzaubern zu lassen. Je nachhaltiger die Wirkung, desto besser. Die Realität kann warten. Ganz nebenbei: Leute, die aus dem Kino kommen und sofort von etwas anderem quatschen, habe ich auch noch nie verstanden.

Zeichnung:

Blue Velvet

Night of the Hunter (Love, Hate, Robert Mitchum)

Die Schönheit des Spektakels: Blockbuster der anderen Art

Zeichnung:

Jaws/Hai

Superman (Christopher Reeve)

Terminator 2/Arnie

Avatar (Neytiri)

Mad Max Fury Road (Charlize Theron als Furiosa)

Joker (Joaquin Phoenix)

Wie der Film JAWS das Kino und die Badegewohnheiten veränderte2016

Neunzehnhundertfünfundsiebzig. Der Vietnamkrieg geht endgültig zu Ende, in Spanien klingt mit dem Tod von Diktator Franco eine düstere Ära aus, die erste Weltfrauenkonferenz findet statt. In den Charts regieren Abba mit zuckersüßen Melodien, Gute-Laune-Disco ist im Vormarsch und die Aggression der Punkrevolution steckt erst in den Kinderschuhen. 1975, das ist rückblickend ein Jahr, in dem die Popkultur gemütlich stagniert und die Weltgeschichte für einen winzigen Augenblick zu relaxen scheint. Aufwühlende Katastrophen finden überwiegend im Kino statt, wo Desasterschinken wie TOWERING INFERNO und EARTHQUAKE für Nervenkitzel sorgen.

Eigentlich könnte man im Sommer 1975 fast schon sorgenlos am Strand liegen und die Unaufgeregtheit genießen. Aber im Juni ist es mit der Ruhe vorbei. JAWS läuft in den amerikanischen Kinos an und plötzlich bricht eine Welle der Hysterie aus. Nach dem Schocker rund um einen riesigen weißen Hai, der einen kleinen Badeort terrorisiert, will niemand mehr raus in die Fluten. Die Angst vor dem Grauen, das sich von unten den strampelnden Füßen nähern könnte, sie lähmt eine Nation.

Nicht nur Amerika befindet sich im Hai-Fieber. Erstmals in der Hollywood-Historie läuft ein Film simultan rund um den Globus an, vorangepeitscht von lautstarken Marketing-Kampagnen und begleitet vom dazu passenden, übrigens ziemlich coolen Hai-Merchandise. Mit JAWS kündigt sich eine neue Ära an, die 1977 mit STAR WARS einen frenetischen ersten Peak erreichen wird: Der Sommer-Blockbuster ist da, gezieltes Spektakelkino für die Massen.

Dabei hätte die gleichnamige Bestseller-Buchvorlage von Peter Benchley noch einen guten New-Hollywood-Film abgegeben. Denn der Roman setzt eher auf tristen Realismus statt auf Action, in der gruseligen Erzählung spiegelt sich auch das politische, zwischenmenschliche und kulturelle Vakuum der mittleren siebziger Jahre. Eine Stimmung, die auch in anderen US-Filmen anno 1975 zu spüren ist, wie in DOG DAY AFTERNOON oder ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST. Steven Spielberg verzichtet auf die Zwischentöne des Buchs und pusht den Thrillerfaktor. Das allerdings so virtuos, dass der Film zu den, für mich, wenigen echten Meisterwerken des Regisseurs gehört.

Wer genauer hinsieht, entdeckt trotzdem auch im Film JAWS unter der Oberfläche – die im wörtlichen Sinne in beklemmende Tiefen führt – noch einige Themen des Buchs, die als New-Hollywood-Echo gelegentlich aufblitzen. Aber im Grunde geht es um perfekte und blutige Popcorn-Unterhaltung. Die schundigen Inhalte der B-Movies sind, wie Spielberg selbst betont, im Mainstream angekommen. Und zwar dermaßen überzeugend inszeniert, dass an etlichen Strandorten der westlichen Welt die Tourismuseinnahmen einbrechen.

Der weiße Hai selbst, im Film von einer mechanischen Attrappe namens Bruce gespielt, die immer noch überzeugender wirkt als aktuelle CGI-Pendants, wird mit dem Erfolg leider auch zur Bestie dämonisiert, zum Schrecken aller Tierschützer und des Autors Peter Benchley. Nach dem Sommer von 1975 ist jedenfalls nichts mehr so, wie es vorher war, weder draußen in der frischen Meeresluft noch drinnen im dunklen Kinosaal.

Herrlich naiver Optimismus: Nur Liebe für SUPERMAN – THE MOVIE2022

Achtung, jetzt wird es persönlich. Vielleicht beginne ich mit der Erinnerung an eine Nacht im Wiener Club Flex irgendwann in den 90er Jahren. Es ist schon sehr spät, gespannt wartet die Menge auf einen gefeierten DJ aus London. Der Schreiber dieser Zeilen steht abseits der Tanzfläche, bereits etwas müde. Plötzlich spielt der DJ sein Auflege-Intro und ich bin hellwach. Diese Fanfare, die auf einmal im Flex ertönt, fühlt sich wie die schönste Musik der Welt an. Es ist das Titelthema zu SUPERMAN – THE MOVIE (1978), geschrieben vom großen John Williams. Wer den dazugehörigen Film liebt, bekommt beim Soundtrack auf der Stelle eine Gänsehaut. Und SUPERMAN kann man nur gernhaben. Erdacht in den unruhigen dreißiger Jahren von zwei jüdischen Einwandererkindern, Jerry Siegel und Joe Shuster, gilt der Mann aus Stahl zwar als US-Vorzeigeheld. Ihn als braven Super-Spießbürger abzutun, wäre aber ein Fehler. Wie Quentin Tarantino richtig bemerkte, ist Kal El vom Planeten Krypton auch ein Außenseitersymbol. Supermans Alter Ego, der linkische Reporter Clark Kent, steht für alle verträumten Brillenschlangen und introvertierten Lesewürmer. Und auch Supie selbst, mit seinen unglaublichen Fähigkeiten, bleibt als außerirdisches Wesen ein Verlorener unter den Menschen. Superman, der ultimative Migrant.

Natürlich ist der hartgekochte Batman die ungleich interessantere Figur. Psychotisch veranlagte Vigilanten geben immer mehr her als muskulöse Pfadfinder, die kleine Kätzchen von Bäumen holen. Und im Marvel-Universum wimmelt es geradezu vor entschieden spannenderen Charakteren, die nicht nur mit Supergangstern kämpfen, sondern auch mit ihren eigenen Neurosen.

Superman ist eine viel zu gute Haut. Einer, der niemals lügt und dem die Faust nicht mal richtig ausrutscht, wenn es ihm zu viel wird. Und trotzdem, auch diese gleißende Unschuld hat was. Man kann ja auch nicht immer nur De Sade oder die Mötley-Crüe-Biografie lesen. Nicht umsonst spielen auch für den großen David Lynch die kindliche Unverdorbenheit und das strahlend Helle eine ähnlich wichtige Rolle wie die rabenschwarzen Abgründe. Ich gestehe deshalb gleich, ich schätzte als kleiner Comicwichtel nicht nur die lässige Loser-Ente Donald, sondern auch die fade Mickey Mouse. Wegen ihrer detektivischen Fähigkeiten. Und über den essentiellen Stellenwert von Abba in der Popgeschichte könnte ich lange streiten. Genauso liebte ich mit zehn Jahren den kostümierten Kryptonier, auch wenn ich mit Spiderman viel lieber auf ein Himbeerkracherl gegangen wäre.

Supermans Geschichte in den Bewegtbild-Medien füllt eigene Bücher, überspringen wir schwarzweiße B-Movies und bunte billige TV-Serien. Bis zum Jahr 1978. Damals ist die Welt im Star-Wars-Fieber, Comicverfilmungen sind überhaupt kein Thema in Hollywood. Bis ein russisch-mexikanischer Filmproduzent namens Alexander Salkind eine Idee hat: Warum nicht den berühmtesten Superhelden aller Zeiten auf der Leinwand auftreten lassen? Allerdings nicht in einem hingeschluderten B-Movie, sondern in einem aufwändigen Blockbuster? Was heute im Filmbusiness berechenbar zum Alltag gehört, wird in den später Siebzigern vorab als absurder Einfall abgetan.

Salkind angelt sich mit fetten Gagen seriöse Stars wie Marlon Brando oder Gene Hackman für das Projekt, holt sich aber einen unbekannten Schauspieler namens Christopher Reeve für die Titelrolle. Eine perfekte Entscheidung, wie sich herausstellt. Auch die Rolle von Lois Lane ist mit der herausragenden Margot Kidder ideal besetzt. Noch besser ist die Auswahl des Regisseurs: Richard Donner (THE OMEN) ist ein glühender Superman-Fan. Er verfügt nicht nur über ein gigantisches Budget, was die Umsetzung der Spezialeffekte betrifft, Donner nähert sich der Comic-Vorlage auch mit einem unüblichen Respekt. Zwar verzichtete SUPERMAN – THE MOVIE keineswegs auf einen verschmitzen Humor. Aber grundsätzlich nimmt Richard Donner den Mythos ernst wie kein Filmemacher zuvor. Sein Film ist eine Hymne an unkorrumpierte Unschuld und ungebrochene Naivität.

In drei weiteren Fortsetzungen wird die Idee bis zur Lächerlichkeit verwässert, Richard Donners Originalfilm bleibt aber der heilige Gral der Comicverfilmungen. Ein ganz besonderer Fan ist, neben Guillermo del Toro oder Zack Snyder, die Regisseurin Patty Jenkins. Sie ist 7 Jahre alt, als sie im Kino SUPERMAN sieht. Der Film hat Jenkins seither nicht mehr losgelassen. Mit WONDER WOMAN schließt sie selber an dessen liebevolle Machart an.

Natürlich zählen stockdüstere Filme wie THE DARK KNIGHT oder LOGAN zu den Highlights des Superheldenkinos. Aber manchmal darf der Nihilismus auch pausieren. Christopher Reeve als Superman ist die Antithese zu diesen modernen Antihelden des Comic-Kinos. Er ist ein Gutmensch im allerbesten Sinn, nur ist er eben kein Mensch.

TERMINATOR 2: Ein Meilenstein feiert Jubiläum2021

Ganz egal wie man zu dem gebürtigen Steirer steht, seine Karriere raubt einem erst mal den Atem. Ein in seiner Jugend verlachter Bodybuilding-Pionier aus dem kleinen Ort Thal bei Graz, der Gouverneur von Kalifornien wird – das alleine scheint unglaublich. Ein prominenter Republikaner, der zum Klimawandelaktivisten mutiert, Donald Trump attackiert und Corona-Leugner disst, ist wohl ebenso einmalig.

Aber Arnold Schwarzenegger verkörpert (im wahrsten Sinn des Wortes) eben vor allem auch die Hollywood-Institution Arnie. Einen Action-Darsteller aus dem B-Movie-Sektor, der den Aufstieg in die allererste Liga schafft. Trotz überdeutlichem Akzent und einem für Angloamerikaner fremdartigem Namen spielt Schwarzenegger in einigen der ikonischsten Blockbuster die Hauptrolle. Einer dieser Filme, James Camerons Meisterwerk TERMINATOR 2: JUDGEMENT DAY, feiert heuer sein 30-jähriges Jubiläum.

Könnte ich in der Zeit zurückreisen, würde ich die Drehbücher zu den meisten Terminator-Sequels verschwinden lassen. Nur James Cameron, dem Erfinder der Franchise, ist es gelungen, einerseits mit futuristischen Schauwerten die Sinne zu betäuben. Und auf der anderen Seite mit dazugehörigen Erzählungen von organisiertem Widerstand und Patchworkfamilien die Limitierungen des Kraftlackel-Genres auszuhebeln.

THE TERMINATOR begeistert 1984 als düsterer Tech-Noir-Thriller, der virtuos verschiedene Genres kreuzt. Regisseur und Co-Autor Cameron verwandelt den Grazer Conan, der die Meinungen spaltet, in eine unantastbare Leinwandfigur – und erneuert mit dem relativ günstig gedrehten Film die kinematographische Sprache des Actionkinos. Politische Bezüge finden sich keine in THE TERMINATOR.

1991, als nach Rechtsstreitigkeiten und Produktionsproblemen, endlich die Fortsetzung erscheint, ist der Planet (erstmals) golfkriegsgeprüft und aus den Fugen – und James Cameron fühlt sich von einem Erziehungsauftrag beseelt. »Es ist ein sehr gewalttätiger Film über den Frieden«, sagt der Regisseur über TERMINATOR 2: JUDGEMENT DAY. Er wollte, meint Cameron, einen monumentalen, alles niederwalzenden Action-Blockbuster mit humanistischer Botschaft drehen. Solche Widersprüche ziehen sich durch den ganzen Film und machen ihn so besonders. Die Geschichte erzählt vom Wert des Individuums, vom Triumph der Hoffnung und dem Schrecken der Technokratie. Seine enorme Faszination bezieht TERMINATOR 2 aber gleichzeitig aus seiner technikverliebten Oberfläche. Aus der gigantischen Zurschaustellung riesiger Waffenarsenale und damals noch brandneuer Computerspielereien.

Es ist das uralte Paradoxon, dass auch jeder sogenannte »Antikriegsfilm« auszutragen hat. Hier die kalt-glänzende Welt des Militarismus, des Bösen, die in aller Bedrohlichkeit noch immer beeindruckt. Dort der Zeigefinger der Moral. Humanismus, das ist in der Kunst ein altes Problem, hat eben in den seltensten Fällen eine überzeugende Ästhetik entwickelt.

Die Filme von Mr. Cameron sprechen derlei Widersprüche aber wenigstens ehrlich aus. Sie nähren sich von der Doppelbödigkeit aus Anziehung und Abscheu, die dem Phänomen Gewalt innewohnt. Die Philanthropie des Filmemachers, gemischt mit seinen Action-Vorlieben, treibt in T2 seltsame Blüten. Aus dem finsteren Auslöscher Arnold Schwarzenegger des ersten Teils wird ein guter Terminator, im Dienst des Schutzes des menschlichen Lebens. Er darf zwar weiterhin Unmengen von Munition verfeuern, aber eben ohne jemanden zu töten. Das Ergebnis solcher Absurdität ist cleane, keimfreie Gewalt, die die pazifistischen Intentionen bisweilen neutralisiert und ins Komische treibt. Behaupteten zumindest einige Kritiker beim Kinostart des Films, während Hardcore-Fans des nihilistischen Original-TERMINATORS enttäuscht schienen.

Schaut man sich JUDGEMENT DAY heute an, ob in der 2017 veröffentlichten 3D-Fassung oder auch in der Extended Version, beeindruckt diese ganze Ambivalenz aber ungemein. Wir wurschteln uns in zerrissenen Zeiten dahin, die Gesellschaft ist gespalten; ohne Bündnisse mit potentiellen ideologischen Gegnern sind die klimatischen und sozialen Bedrohungen nicht abwendbar. All das steckt bereits in diesem Actionfeuerwerk vom Anfang der 90er.

Überhaupt: Das Miteinander, die Gemeinschaft, der Zusammenhalt. Während sich das Genre gerne den verbitterten und einsamen Wölfen verschreibt, in aktuellen Werken zumindest vermehrt in weiblicher Gestalt, bringt James Cameron die Bedeutung des Teamworks auf den Punkt. T2 ist als Durchhaltefilm konstruiert – für ein Amerika, in dessen Städten Krieg herrscht. Der Film sagt: Bessere Zustände muss man sich erkämpfen und am besten in kleinen Gruppen. In der hyperindividualistischen Gegenwart, wo jeder nur für sich steht, wirkt diese Ansage beinahe radikal.

In diesem Sinne ist TERMINATOR 2: JUDGEMENT DAY kein reines Arnie-Vehikel. Aber da funkelt auch Eddie Furlong als Rebellenführer im Knabenalter. Und natürlich seine martialische Guerilla-Mutter Sarah Connor, verkörpert von der genialen Linda Hamilton. Es gibt ohnehin viel zu schwärmen über die Besetzung, über Brad Fiedels Gänsehaut-Soundtrack, über die intensiven Bilder von Kameramann Adam Greenberg. Nicht zu vergessen: Die Magie des steirischen Akzents, die berauschenden Effekte von Stan Winston. JUDGEMENT DAY ist verdammt gut gealtert. Wenn man diesen Film liebt, dann ist beim Wiederansehen auf Knopfdruck die Gänsehaut da. Hasta la vista, baby.

Mit dem Sci-Fi-Epos SUNSHINE gelingt Danny Boyle pures Körperkino2007

Es gab einmal eine Zeit, sagen wir Anfang der siebziger Jahre, da ging es in Science-Fiction-Filmen noch nicht wie beim Kinderfasching zu. Damals, in der Ära vor STAR WARS, diente das Genre als Experimentierfeld für durchaus ernsthafte Anliegen. Ambitionierte Filmemacher aus Hollywood und aller Welt verpackten pessimistische Zeitkritik und lauernde Zukunftsängste in spannende Unterhaltung.

Mit »Sunshine» versuchen Regisseur Danny Boyle und Autor Alex Garland nun ein wenig an diese Ära der seriösen Sci-Fi anzuknüpfen, an Meilensteine wie 2001: A SPACE ODYSSEY oder SOLARIS. Die Reise in die Tiefen des Weltraums ist darin gleichzeitig immer eine Reise in das Innere der menschlichen Psyche.

Wer 28 DAYS LATER kennt und schätzt, die bislang letzte Kollaboration von Boyle und Garland, weiß aber: Vom Kunstkino sind die beiden ebenso weit entfernt wie vom üblichen hirntoten Blockbuster. Deshalb wird die hypnotische Atmosphäre in SUNSHINE stets von brachialer Action und knalligen Effekten aufgebrochen. Und neben der Strenge von Kubrick, Tarkovsky & Co. zitieren die Macher auch den plakativen Space-Horror von ALIEN und EVENT HORIZON in ihrem Film.

Am Anfang steht das Ende, wie bei allen düsteren Anti-Utopien. Während im Zombieschocker 28 DAYS LATER Teile Großbritanniens dem Untergang preisgegeben sind, ist in SUNSHINE gleich der ganze Planet bedroht. Die Sonne droht in einer nahen Zukunft zu erlöschen, die Erde versinkt in einem globalen Winter, die völlige Apokalypse steht bevor.

Danny Boyle erspart uns die üblichen Katastrophenbilder einer sterbenden Welt. Stattdessen ist zunächst nur die schwarze Unendlichkeit des Alls zu sehen und dazu ertönt aus dem Off die melancholische Stimme des Astronauten Capa (Cillian Murphy), der an einer gefährlichen Mission teilnimmt. Die Crew der Ikarus II (mit dabei sind auch Michelle Yeoh und Chris Evans) soll mit einer gewaltigen Nuklearexplosion der Sonne sozusagen neues Leben einhauchen. Als das Raumschiff in die so genannte Todeszone eintritt, wo jeder Funkverkehr zur Erde abbricht, wird die Stimmung an Bord immer gespannter. Klaustrophobie, Isolation und Paranoia machen sich schleichend breit. Plötzlich tauchen Funksignale eines Vorgängerschiffs auf, das vor Jahren hier spurlos verschwunden ist. Leben vielleicht sogar noch Besatzungsmitglieder der Ikarus I? Wenn ja, was ist in der langen Zeit mit ihnen passiert?

Man sollte über die absurden wissenschaftlichen Aspekte dieses Films keinen Moment lang unnötig nachdenken. Und auch nur einen Gedanken an die aufgesetzten finalen Story-Twists oder die andauernden überdeutlichen Referenzen zu verschwenden, zahlt sich nicht aus. SUNSHINE ist einfach pures Körperkino, ein Kino der berauschenden Bilder, pulsierenden Klänge und verstörenden Stimmungen. Und das ist ja schon verdammt viel. Zumal der Streifen visuell und akustisch dank der faszinierenden Kamera von Alwin H. Kuchler und dem großartigen Soundtrack von Underworld und John Murphy endlich einmal einlöst, was so viele Produktionen derzeit an ästhetischer Innovation nur großspurig versprechen. Letztlich gelingen Danny Boyle aber nicht nur Momente psychedelischer Schönheit und physischer Beklemmung: SUNSHINE erzählt ohne viele Worte auch von der der existentiellen Verlorenheit des Menschen.

Zwitterwesen & Chimären: Über James Camerons Wunderwerk AVATAR2009

Fast täglich begegne ich Menschen, die dem größten Filmphänomen der Gegenwart kopfschüttelnd gegenüberstehen. »Zugegeben«, erklären sie, »die 3D-Effekte sind schon toll, technisch ist das alles sehr beeindruckend. Aber du liebe Güte, die Story ist doch dermaßen platt, und auch das Design der Figuren kann nicht ernst gemeint sein.«

Dabei, antworte ich dann, gehört gerade der ästhetische und inhaltliche Bruch mit einer gewissen allgegenwärtigen, alles verseuchenden Abgebrühtheit zu den schönsten Verdiensten von James Camerons Wunderwerk AVATAR. In einem Hier und Jetzt, wo gegen die Traummaschine Kino und die dazugehörenden Erzählungen immer häufiger öde Vernunftargumente ins Spiel gebracht werden, erscheint die bedingungslose Hingabe an den pulsierenden, leuchtenden, funkelnden Kitsch beinahe als radikale Haltung. »Im Zweifel für die Zwitterwesen aus weit entfernten Sphären, im Zweifel fürs Erzittern beim Anblick der Chimären«, bringen es Tocotronic in einem fantastischen Song auf den Punkt.

Dabei ist dieses freiwillige und rauschartige Sich-fallen-Lassen in einen Kosmos der bewussten Navi-Naivität, dieser knallbunte Disco-Aspekt des Films sozusagen, natürlich nur ein Ansatz zum ungeheuer reichhaltigen Themenkomplex AVATAR. Nicht trotz, sondern gerade wegen der dünnen Story kann man über diesen Film endlos diskutieren, Bücher oder Diplomarbeiten schreiben. Denn James Cameron arbeitet wie ein genialer Popsong-Schreiber, der vorsätzlich die begrenzten Mittel des Strophe-Refrain-Schemas benutzt, um Explosionen in Herz und Hirn auszulösen.

Ganz bewusst reduziert er seinen Plot auf das Minimalste, damit wir Zuseher uns immer wieder von der Geschichte verabschieden und uns in unseren eigenen Assoziationen und Gedanken verlieren können. In einem Wechselbad der Gefühle, einem Dickicht aus Mythen und Monstren, Hi-Tech-Fetischismus und Naturgläubigkeit, Science-Fiction-Visionen und Wild-West-Romantik. Von einem Zwiebelfilm spricht Georg Seeßlen deshalb, weil dieser Streifen so viele Schichten hat, die vom knalligen Popcornkino über antiimperialistische Botschaften zum Philosophieseminar führen.

Etliche dieser Ebenen, die AVATAR unter seiner scheinbar trivialen Oberfläche verbirgt, kulminieren im vielleicht zentralsten und berührendsten Kinobild dieser Tage. Wenn gegen Ende des Films der kleine, verwundete, gelähmte (nicht nur im wörtlichen Sinn) Soldat Jake in den Armen der riesigen, immens starken und gleichzeitig hochsensiblen außerirdischen Neytiri liegt, dann beschwört Cameron hier vieles gleichzeitig. Er zeigt, dass uns das Andere und Fremde letztlich retten wird, er deutet den Sieg des Weiblichen über eine falsch verstandene, zerstörerische Männlichkeit an, er lässt ganz altmodisch die Liebe über Ideologie, Ökonomie und Militarismus triumphieren.

Darüber hinaus fasst Cameron aber in dieser Schlüsselszene und im darauffolgenden Finale auch zusammen, wovon sein ganzes Epos eben auch zentral handelt: von der Vereinigung des Authentischen mit dem Artifiziellen, vom kompletten Aufgehen in künstlichen Ersatzwelten. Von unserer Zukunft schließlich, von der AVATAR nicht nur handelt, sondern die wir Zuschauer mit unseren billigen 3D-Brillen auch zum ersten Mal glaubwürdig erahnen dürfen.

James Cameron gelingt es damit, einen Begriff wieder ernsthaft in die Diskussion zurückzuholen, der im filmischen Kontext abgegriffener nicht sein könnte, den der virtuellen Realität nämlich. Erinnert sich noch irgendwer an lustige Kindergarten-Sci-Fi Marke TRON oder THE LAWNMOWER MAN, an die vielen Hollywood-Versuche, die Prognosen von Cyperpunk-Apologeten wie William Gibson mittels trashiger Effekte zu visualisieren? Erst der Beginn der MATRIX-Saga überraschte mit neuen Zugängen, die vom Regieduo Wachowski in den Sequels dann aber auf schrecklich verquaste Weise in den Sand gesetzt wurden.

James Cameron ist da ungleich weiter, indem er sich auf keinen simplen Standpunkt einlässt, sondern bewusst die Ambivalenz, die Widersprüchlichkeit, die Zerrissenheit zelebriert. Er macht selbst Virtual-Reality-Skeptiker wie meine Wenigkeit süchtig nach der Simulation, gleichzeitig zeigt er die Entfremdung, die uns in der Hi-Tech-Zukunft erwartet. Wenn man glückselig aus dem Kino taumelt, überwältigt von Pixelromantik und Erdverbundenheit von der Festplatte, von einer Feier der Natur mit den Mitteln der absoluten Künstlichkeit, dann bleibt trotzdem eine seltsame Wehmut zurück. Wer auf dem Planeten Pandora wohnen will, muss seinen Körper aufgeben. Und das, prophezeit uns Mr. Cameron, werden wir wohl alle irgendwann tun.

Tony Stark Superstar: IRON MAN 2 rockt gewaltig2010

Irgendwann ist auch mal gut mit all der Nerd-Verherrlichung. Ich darf das sagen, denn meine Schulzeit hat ungefähr so ausgesehen wie die von Peter Parker, Dave Lizewski und James Brennan zusammen. Aber nachdem sich spätestens in den Nullerjahren, zu meiner damaligen großen Freude, die Freaks und Geeks aus den Comicshops, Plattenläden und Filmsammlerbörsen den Platz auf der Leinwand eroberten, ist das Ganze ein bisschen eskaliert.

Von der durchschnittlichen Romantic Comedy aus dem Indie-Lager bis zu Megaproduktionen hat man den Eindruck, dass jede Marketingsitzung in Hollywood mit dem gleichen Ergebnis endet: »Binden wir doch die Zielgruppe der schüchternden jungen Sonderlinge direkt in den Film ein, machen wir blasse Buben zu Hauptfiguren.« Und natürlich wachsen diese Figuren, ganz im Drehbuchsinn, letztlich über sich hinaus, sie mutieren zu Verbrecherjägern, dirigieren Riesenroboter, kassieren Coolness-Punkte und kriegen am Ende sogar die Highschool-Schönheit. KICKASS trieb diesen Trend zu einem sarkastisch-schwarzhumorigen Höhepunkt, viel mehr ist im Augenblick zu verklemmten und hochsympathischen Antihelden nicht zu sagen, finde ich.

Schön also, wieder einmal einen erwachsenen, toughen, schlagfertigen Comic-Actionheroen im Kino zu sehen, der nicht von Mitschülern gemobbt wird oder ängstlich durch den Alltag stolpert. Noch besser, wenn dieser selbstbewusste Lebemann trotzdem genügend Dachschäden und Defekte mitbringt, also einer von uns ist. Vorhang auf für Tony Stark und »Iron Man 2«.

Wir erinnern uns an die Schlusseinstellung von »Iron Man«, an die das Sequel nun direkt anknüpft: Da hat sich der Multimilliardär Stark auf einer Pressekonferenz als gepanzerter Superheld geoutet und gleichzeitig dem Waffenhandel abgeschworen. Ein paar Monate später umschwärmen die Medien Robert Downey Jr.s Figur als populärste Celebrity des Planeten. Ganz nebenbei sorgt der Playboy und Wissenschaftler noch für den Weltfrieden. Dabei häufen sich in Wirklichkeit die Probleme. Ein eifriger Senator will die Übermacht von Iron Man mit allen Mitteln stoppen und versucht, ihn bei diversen Hearings zur Übergabe seines Kampfanzugs zu zwingen. Ein schmieriger Konkurrent bemüht sich um die Nachfolge des Stark-Konzerns in Sachen Waffenhandel. Zu alledem wird unser narzisstischer Held von dem Elektrotransmitter in seiner Brust vergiftet und zählt die Tage bis zum scheinbar unaufhaltsamen Tod. Und da ist auch noch ein russischer Bösewicht namens Ivan Vanko, der mit dem eisernen Superhelden eine Rechnung offen hat.

Mit IRON MAN startete der Comicverlag Marvel vor zwei Jahren als Filmproduktionsfirma durch. Und das gleich mit immensem Erfolg. Der Superhelden-Blockbuster holte Hollywoods einstigen Skandalbuben Robert Downey Jr. aus der Versenkung, der unter der Regie von Jon Favreau den dekadenten Milliardärsgockel gab. Nun kehren der Filmemacher und sein Hauptdarsteller zurück. Mehr Bad Guys, mehr persönliche Konflikte, mehr Effekte, mehr Bombast, lautet das Motto vieler Superhelden-Sequels, die sich dann gerne in überladenen Storys und einem Übermaß an Action verzetteln. Auch IRON MAN 2 bietet manchmal etwas zu viel des Guten.

Neue Superhelden werden eingeführt, Nebenfiguren rücken in den Mittelpunkt, der Aufwand des erfolgreichen Vorgängerfilms will optisch übertrumpft werden. Manchmal stellen sich mitten im Gewimmel der Figuren und Handlungsstränge Leerläufe ein. Aber einer bremst alle Schwächen aus: Robert Downey. Mit jeder Menge Charme und Selbstironie triumphiert er erneut als hedonistischer Superheld. Sein Tony Stark ist weiterhin ein wunderbar arroganter Poser, ein Rock ’n’ Roller in der eisernen Rüstung, ein verkorkster Frauenheld mit Alkoholproblemen.

Tony Stark, hat jemand unlängst richtig geschrieben, ist endlich auch einmal ein Superheld, für Menschen, die eigentlich keine Superhelden mögen. So wie Robert Downey in der Rolle des exzessiven Playboys immer auch die eigene Vergangenheit und ihre Höhen und Tiefen mitzitiert, so perfekt passt Mickey Rourke in die Rüstung seines Gegenspielers. Ivan Vanko alias Whiplash wirkt wie der mutierte Bruder des Wrestlers, dem Rourke sein Comeback verdankt.

Protzige Materialschlacht hin oder her also: Es sind immer noch genügend Brüche in diesem Film, genügend Cleverness und Witz, Herz und Hirn. IRON MAN 2 rockt wie kaum ein anderer Blockbuster in diesem Frühjahr.

SNOWPIECER und die Verschmelzung von Spektakel und politischer Reflexion2014

In den hochgeistigen Diskussionen, die die sozialen Netzwerke regelmäßig zum Erbeben bringen, wird Hollywood gerne als verlängerter Arm des Bösen gesehen. Das Unterhaltungskino und natürlich auch das Fernsehen erfüllen demnach nur einen Zweck: Im Auftrag der kapitalistischen Unterdrückungsmaschinerie die Massen einzulullen und ruhig zu stellen. Brot und Spiele, schrieb unlängst wieder jemand unter ein Filmposting von mir, hielten das Volk schon immer von aufwieglerischen Gedanken ab.

Man muss nicht solchen verstaubten Verschwörungstheorien, sehr frei nach Theodor W. Adorno, anhängen, um sich nicht gelegentlich grundsätzliche Fragen zu stellen: Ein Blockbuster, was ist das eigentlich gegenwärtig? Möglichst massenkompatibles Breitwand-Entertainment zur tatsächlich belanglosen Feierabend-Zerstreuung? Von perfiden Marketingteams kreiertes Eventkino á la Michael Bay, einzig um Spielzeug und Popcorn zu verkaufen? Oder versuchen nicht einige Regisseure wie Peter Jackson wenigstens moderne Märchen für die mythenarme Gegenwart erschaffen?