9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Memoranda Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

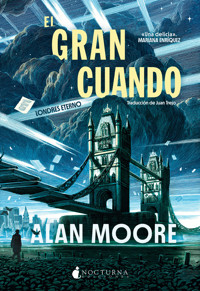

Dennis Knuckleyard, achtzehn Jahre alt und Vollwaise, lebt und arbeitet in einem heruntergekommenen Buchladen. Nichtsahnend folgt er eines Tages den Anweisungen seiner kettenrauchenden Chefin und Ersatzmutter Ada, einen Stapel seltener Bücher abzuholen – unter denen sich jedoch eines befindet, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Denn obwohl es einem Roman entstammt, also fiktiv ist, hält er es wahrhaftig in den Händen. Wie sich herausstellt, kommt es aus einem anderen London, dem großen Wenn, einem Spiegelbild der Stadt, in dem Zeit und Raum zerfließen und wundersame Geschöpfe ihr Unwesen treiben. Und Dennis muss, wenn ihm sein Leben lieb ist, das geheimnisvolle Buch dorthin zurückbringen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 590

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Aus dem Englischen übersetzt von

Hannes Riffel

Impressum

Deutsche Erstausgabe

Titel der Originalausgabe: The Great When

Erstmals erschienen 2024 bei Bloomsbury in London und New York

© 2024 by Alan Moore

© der Übersetzung 2025 by Hannes Riffel

© dieser Ausgabe 2025 by Carcosa Verlag, Wittenberge

Alle Rechte vorbehalten

Mit freundlicher Genehmigung der Agentur Watson, Little in London – many thanks to Rachel Richardson, Annie Ku and Gabrielle Demblon for being patient and helpful over the years // Kollegialer Dank an Christian Koch und Mirko Schädel für tatkräftigen kriminologischen Beistand; an Frank Heibert für das Zitat aus 1984; an Fritz Güttinger und Eike Schönfeld für ihre Übersetzungen der Werke von Max Beerbohm; an Joachim Kalka für das sehr freundliche Entgegenkommen und seine Übersetzungen der Werke von Arthur Machen; an Michael Siefener für magischen Beistand; an Peter Gabler, Herzogenaurach, für handfeste Unterstützung

Carcosa Verlag ist ein verschwistertes Imprint von

Memoranda Verlag | Hardy Kettlitz | Ilsenhof 12 | 12053 Berlin

www.carcosa-verlag.de

www.memoranda.eu

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherhheitsverordnung

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns ausdrücklich vor

Lektorat: Lisa Kuppler

Korrektorat: Udo Klotz sowie Frank Duwald & Lilly Fuß

Umschlaggestaltung: s.BENeš [www.benswerk.com]

E-Book-Erstellung: Hardy Kettlitz

ISBN: 978-3-910914-46-9 (Buchausgabe)

ISBN: 978-3-910914-47-6 (E-Book)

Für Michael Moorcock und Iain Sinclair,

beide schon länger in London und vor mirdort

Die Musik zum Auftakt

Holzbläser: Draußen hinter dem Gästehaus, wo eine niedrig stehende Wintersonne turmhohes Unkraut in goldenes Licht taucht, sterben zwei Zauberer bei Tee und Keksen.

Der Ältere gleicht einem Vogel, wirkt beinahe zierlich mit seinem akkurat gestutzten Van-Dyke-Bart. Über zwanzig Kilo hat er abgenommen und einen Großteil seiner ostentativen Monstrosität abgelegt; und so sitzt er nun da, eine karierte Decke über den Knien, das Musterbild eines Zeichenlehrers im Ruhestand, vielleicht einer, der sich in seiner Jugend für einen zweiten Sargent gehalten hat. Ihm gegenüber, auf der anderen Seite des Klapptisches mit dem Teeservice, streicht sich seine Gästin eine verwehte Strähne aus der heroisch anmutenden Stirn. Sie ist beinahe fünfzehn Jahre jünger und schaut zu, wie sich der ockerfarbene Strahl in die nicht zueinanderpassenden Tassen ergießt. Seine Hände zittern sichtlich, und das, obschon er einst der Schrecken seines Zeitalters war.

Er reicht ihr die beladene Untertasse, die wie ein Milchwagen klirrt, und betrachtet sie fragend.

»Mein liebes Mädchen. Sie sind sehr krank, wie mir scheint?«

Die hohe Stimme und der singende Tonfall überraschen immer wieder aufs Neue. Ihre Augen werden schmal, ihr Blick wie stets voller Enttäuschung, wider Willen beeindruckt von den divinatorischen Fähigkeiten ihres Gastgebers. Schließlich lacht sie.

»Das ist wirklich gut! Einen Moment lang habe ich Sie für einen echten Magier gehalten. Aber natürlich wissen Sie, dass Sie buchstäblich der Letzte sind, von dem ich gefragt werden möchte, wie viel Zucker ich in den Tee nehme.«

Er senkt den Blick, betrachtet den pflichtvergessenen Rasen und lächelt entschuldigend. Sie starrt ihn noch etwas länger an, und die Stirn über ihren breiten, an eine Bulldogge gemahnenden Gesichtszügen legt sich in nachdenkliche Falten.

»Andererseits, wenn wir dieser Logik folgen … ach, Sie auch?«

Hoch über ihnen zerren Stürme zerknautschte Bettlaken von dem ungemachten Himmel über Hastings. Er zuckt bedauernd die Achseln, der heruntergekommene Heilige einer wegen Regen abgesagten Apokalypse.

»Leider ja. Nichts Endgültiges, und wenn das Universum mir geneigt ist, habe ich vielleicht noch ein Jahr oder zwei. Jedenfalls sagen mir das die Karten und Münzen. Andererseits bin ich eine uralte Ruine, also sind solche Rückschläge zu erwarten. Aber was ist mit Ihnen? Sie sind noch ein Kind, kaum Mitte fünfzig. Was für eine Tragödie!«

In der Küche des Hauses bereitet der neueste und letzte Lehrling des Teufelsanbeters Sandwiches mit Ei und Kresse zu – alles außer dem Brot und der Kresse auf dem Schwarzmarkt beschafft – und zerteilt sie sorgfältig diagonal. Draußen rümpft die Hohepriesterin die Nase, weist jedes Mitgefühl von sich.

»Mm. Oder vielleicht die Boshaftigkeit des Allmächtigen. ›Deo, non Fortuna.‹ Gott, nicht Glück. Ein netter Gedanke, wenn es einem gutgeht, aber andernfalls ein äußerst dämlicher Wahlspruch, ein äußerst dämlicher Name. Offenbar leide ich an einer unheilbaren Krankheit. Irgendetwas mit dem Knochenmark, heißt es, allerdings habe ich noch nie davon gehört. Leukämie könnte, soweit ich weiß, genauso gut eine Magd der Hera sein. Mir bleiben noch ein paar Monate, um meine Hinterlassenschaft zu ordnen, und dann werde ich herausfinden, wie viel letztlich bloße Theorie war. Hoffentlich halte ich noch bis Kriegsende durch, aber nur, wenn wir ihn gewinnen.«

Sie schmiegt sich in ihren dicken Mantel, das Kinn entschlossen vorgereckt, was ihn immer an Churchill erinnert. Er strafft die Schultern und nickt ihr aufmunternd zu.

»Ach, wir gewinnen bestimmt! Mich würde es ehrlich gesagt wundern, wenn die Deutschen die Cricket-Saison überstehen. Wirklich schade. Ich hatte so gehofft, dass das mein Zeitalter des Horus werden würde, streng und strahlend, mit lauter Sonnenrädern geschmückt, aber es soll nicht sein. Mir scheint, ich habe mich in vielerlei Hinsicht geirrt.«

Er trinkt einen Schluck und leckt sich über den gilbenden Bart. Die Frau stößt ein verächtliches Schnauben aus.

»Als eine, die einen Großteil ihrer magischen Laufbahn damit zugebracht hat, sich für das Chaos zu entschuldigen, dass Sie während Ihrer Laufbahn angerichtet haben, kann ich dem nur zustimmen.« Sie denkt einen Moment nach und fährt in etwas sanfterem Tonfall fort. »Auch wenn ich vermute, dass mein eigenes Wassermannzeitalter bald Ihrem Zeitalter auf den Friedhof folgen wird, wo alle Epochen enden. Manchmal palavern die Stimmen aus dem Äther einen entsetzlichen Haufen Unsinn, nicht wahr?«

Beide kichern über diese Ketzerei und stellen überrascht fest, wie sehr sie einander mögen, seit ihnen das ganze Theater von Licht und Finsternis nicht mehr in die Quere kommt. Unvermittelt rauscht eine Windbö durch die Taubnesseln, begleitet vom erschöpften Wiehern eines Brauereipferdes aus den umliegenden Straßen der Vorstadt. Sie kann sich der peinlichen Zuneigung nicht erwehren, die sie in diesem Moment für den zittrigen Dämonenbeschwörer empfindet, beugt sich vor und berührt ihn kurz am Arm.

»Trotz unserer Differenzen übertreffen Ihre magischen Werke immer noch alles, was ich je gelesen habe. Das wissen Sie, oder? In moralischer Hinsicht sind Sie natürlich die widerwärtigste Kreatur, die vorstellbar ist, aber was Zauberei betrifft, alter Mann, habe ich nur die größte Hochachtung vor Ihnen.«

Unerwarteterweise rührt ihn diese Äußerung zutiefst. Ihr Tee wird allmählich kalt.

»Und ich vor Ihnen, meine cara Soror. Ich habe Sie stets für die Begabteste Ihrer Generation gehalten.«

Ohne Vorwarnung stehen ihnen die Tränen in den Augen, was den beiden furchtbar peinlich ist. Die Frau rettet die Situation, indem sie den Kopf in den Nacken wirft und verächtlich seufzt.

»Dergleichen haben Sie bestimmt nie gedacht. Was ist denn mit Ihrer Unterstellung, von wegen ›Miss Firth ist bei Radclyffe Hall in die Schule gegangen‹? Und das von einem schamlosen Homo wie Ihnen. Sie sind ein wirklich grässlicher Kerl, der zufällig verdammt gut zaubern kann – auch wenn uns das herzlich wenig genützt hat. Diese ganzen prachtvollen Gewänder, und jetzt sitzen wir beide hier und sehen aus, als hätte uns die Heilsarmee eingekleidet. Ich meine, kommen Sie hier unten zurecht? Wie zahlen Sie denn Ihre Miete?«

Seine unschuldige Miene ist ein kleines komödiantisches Meisterstück.

»Mit magischen Mitteln, natürlich! Ich erhalte regelmäßige Zahlungen, weil ich den Besitzer von Netherwood mit Tabletten versorge, die seiner schwächelnden Manneskraft aufhelfen, denn sie sind mit meinen eigenen yogischen Essenzen durchtränkt.«

Sie starrt ihn an und blinzelt verwirrt, bevor ihr etwas dämmert, das sie lieber wieder vergessen hätte.

»Um Himmels willen! Sagen Sie bloß nicht, die bestehen aus zerstoßener Kreide und Ihrem Ejakulat.«

Verlegen breitet er die Arme aus. Seine Haut knittert wie Folie, seine Fingernägel sind nicht geschnitten.

»Wenn ich dazu nur in der Lage wäre, meine Liebe. Wenn ich dazu nur in der Lage wäre.«

Alles trieft vor Geschichte unter diesem heiß umkämpften Himmel, während auf dem ganzen Globus quälende Ungewissheiten ihr beharrliches Ende finden. Sie glotzt ihn mit offenem Mund an, allerdings nicht ungläubig, denn dafür kennt sie seinen schlechten Ruf zu gut. Dann kichern sie beide wieder – ein pergamentenes, leicht verstaubtes Kinderpaar. Als die Heiterkeit nachlässt, starrt der alte Zauberer mit feuchten Augen in die Leere und wird wieder ernst. Alles hat sich verändert, sogar die Reihenfolge der Zeitalter ist durcheinandergeraten. Einen Nachmittag mit genau diesem Zigarettenkartenblau wird es nie wieder geben. Nach einer Weile ergreift die Frau das Wort.

»Sie wissen, dass es in England, wenn dieses Affentheater vorbei ist, einen fürchterlichen Bruch geben wird. Ich glaube nicht, dass meine Engel eine große Hilfe waren. Die V1-Raketen rauschen einfach durch sie hindurch. Wenn wir erst dahin sind, wird in der Welt der Magie eine gewaltige Lücke entstehen. Mögen die meisten unserer Behauptungen auch bloße Trugbilder gewesen sein, wissen wir doch beide, dass manches der Realität entsprach. Die Okkultisten, die uns nachfolgen, haben mit Überzeugung von diesem Thema gesprochen, aber das Thema ist ihnen die Antwort schuldig geblieben. Diese Leute haben sich nie mit einer pulsierenden Erscheinung im selben Zimmer aufgehalten. Sie sind diesen Geschöpfen nur in Büchern begegnet.«

Wie aufs Stichwort tritt der junge Grant mit einem Teller voller Sandwiches aus der Hintertür. Seine mit Makassaröl gepflegten Haare glänzen – er sieht aus wie ein Filmstar. Das in den Ruhestand versetzte Biest mustert seine Besucherin unter von Raureif bedeckten Brauen hervor mit undurchdringlicher Miene.

»Erinnern Sie sich noch an diese grässliche Katze?«

Sie versteift sich auf ihrem Stuhl und sieht ihn vorwurfsvoll an. Obwohl sie sich alle Mühe gibt, es zu verbergen, entgeht ihm nicht, dass sie unwillkürlich erschaudert.

»Natürlich. Moina Mathers hat sie auf mich losgelassen. Sie war bei mir im Haus! Etwas so Entsetzliches ist mir in meinem ganzen Leben nicht passiert.«

Der dienstbeflissene Schüler schreitet mit den Sandwiches über den struppigen Rasen. Die Frau senkt die Stimme und stellt ihrem moralischen Gegenpol, ihrem einzigen überlebenden Standesgenossen, eine letzte Frage.

»Tatsächlich ist das andere London ein Paradebeispiel. Das haben wir uns nicht nur eingebildet, oder?«

Sie schauen einander wehmütig an – genauso gut hätten sie ein altes Ehepaar sein können. Er schüttelt bedächtig den Kopf.

»Nein. Nein, haben wir nicht. Das gibt es wirklich.«

Der Imbiss wird auf dem Tisch abgestellt, doch es fehlt ihnen beiden die Kraft, danach zu greifen. Die Schatten aller Anwesenden entrollen sich auf dem ungemähten Erdboden, schwarze Teppiche, die mitternächtliche Berühmtheiten willkommen heißen. Wir schreiben den Februar des Jahres 1945, und ein einsamer Singvogel lässt eine Rhapsodie erklingen, die von der unteren Ionosphäre zurückgeworfen wird. So sitzen sie noch eine Weile da und hadern, mal wortreich, mal schweigend, liebenswürdig miteinander im schwindenden Licht der englischen Magie.

♫

Blechbläser: Inzwischen ist die Cable Street zu einem Strom von Schreien und Schlägen angeschwollen und riecht wie ein Zirkus in panischer Flucht. Fäuste, Flaschen, Schürhaken und Schaufeln werden drohend erhoben, Menschen schlittern wie dick aufgetragene Farbschichten über die Gehwegplatten. Warum, denkt David Gascoyne, gibt es keine Gedichte, die diese Leidenschaft und Intensität enthalten, dieses wütende Knurren, diesen Blumenkohlohr-Jazz? In einem Meer aus Schultern schwebend, in wütender Intimität gegen Gabardinerücken gepresst, überlässt er sich dem aufgebrachten Tier, dessen Bestandteil er geworden ist. Er kann nur gehen, wohin es geht, die abgewetzten Schuhe von dem Tausendfüßlergeschubse requiriert, ein Passagier des Tumults.

Sich dem brachialen Konsens auszuliefern, entbehrt nicht einer gewissen Sinnlichkeit – der Bewegung und der Wärme aufgeregter Menschen, die sich an ihm reiben, der herbstlichen Farbenflut auf verhangenen Türschwellen, einer Symphonie aus Stiefelschritten, geschlagenen Mülleimerdeckeln und blumigen jiddischen Flüchen. »Häng dich mit ’ner Zuckerschnur, dann ist dein Tod besonders süß!« Bis nächsten Samstag ist er noch neunzehn Jahre alt, erst vor ein oder zwei Monaten ist sein drittes Buch erschienen, und er gibt sich dem Augenblick ganz hin. Brüllende Frauen, Knirpse, die mit Backsteinen werfen, aber vor allem ein entschlossenes Männergewimmel, das nach Zigaretten riecht, nach Haarwasser und dem sonntäglichen Mittagessen, und alle suchen sie Streit. Er hat sich noch nie so jüdisch gefühlt wie in diesem stark riechenden Ellbogengedränge, und er befürchtet nur, eine Erektion zu bekommen.

Etwa hundert Meter vor ihm erreicht der Aufruhr seinen Höhepunkt, und Davids Brust dröhnt wie ein Amboss. An den zahllosen rasierten Nacken und verdrehten Köpfen vorbei sieht er die Polente in ihren marineblauen Wintermänteln, manche zu Pferd, in hohem Bogen Schlagstöcke schwingend, dem East End voll in die uralte Visage. Blutergüsse röten sich, und Augen schwellen zu, das alles direkt vor dem Kaufhaus Gardiner, dem offenbar schon eine seiner Schaufensterscheiben abhandengekommen ist. Hier lauern die Männer in Blau, mit Kinnbacken wie gekochter Schinken, mit Augäpfeln wie in Schmalz gedrückte Murmeln, und verpassen Lehrern und Kurzwarenhändlern Gehirnerschütterungen, um die reinrassigen Randalierer ein Stück die Straße runter zu beschützen, die Männer in Schwarz.

So bleich wie Gespenster zucken diese kinnlosen Gestalten bei jedem Poltern zusammen, fassungslos angesichts des überwältigenden Empfangs, der ihnen in Whitechapel bereitet wird. David schätzt die Faschisten auf etwa ein- oder zweitausend, auch wenn sie, wie sie sich da zusammenballen, wirken, als wären es weniger. Vielleicht doppelt so viele prügelnde Polizisten, aber selbst wenn man die Schwarzhemden zu den Blauhemden zählt, sind die Schmutzhemden ihnen zahlenmäßig zehn zu eins überlegen. Aus Fenstern im Obergeschoss schleudern Mütter und Ehefrauen: schreckliche Schimpfwörter, Kohle, fauliges Gemüse, kochendes Wasser, Kackwürste aus den Nachttöpfen oder gleich die Nachttöpfe selbst – eine Wetterfront aus Wurfgeschossen. Alles in allem war 1936 ein komisches Jahr.

Inmitten des Geschiebes und Geschreis erinnert er sich an Dalís verzweifelte Grimassen hinter der staubigen Sichtscheibe seines Helms. Der Mann mit dem gezwirbelten Schnurrbart stand Todesängste aus, als er auf der International Surrealist Exhibition, die David im vergangenen Juni mitorganisiert hatte, zu ersticken drohte. Der Künstler hatte darauf bestanden, in einem Tiefseetauchanzug aufzutreten, aber bald bemerkt, dass er darin keine Luft bekam und auch den Helm nicht abnehmen konnte. Nur dank Davids beherztem Eingreifen mit einem Schraubenschlüssel wurden Herden von brennenden Giraffen und Schwäne, die Elefanten spiegeln, vor dem Aussterben bewahrt. Während er das Menschengeschwür betrachtet, das ihn umgibt, seine leuchtenden Mottenaugen ungläubig aufgerissen, überlegt der Poet, ob sich der Surrealismus vielleicht zu sehr anstrengt oder zu wenig. Eine erzürnte junge Frau, die nur einen Arm hat, hält das Körperglied einer Schaufensterpuppe in der Hand, und ein zahnloser alter Knacker schleift mit finsterer Miene einen Sack voller Löwenscheiße aus dem Zoo hinter sich her, um die Polizeipferde scheu zu machen. Die Ausdünstungen zahlloser Menschen hängen reglos in der Herbstluft. Das alles ist jenseits von real, sur-real in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, bevor André Breton daran herumgepfuscht hat. Das, denkt David, ist das wahre Feuer, das Uhren schmelzen lässt. Das sind die Erinnerungen, die Bestand haben werden.

Irgendetwas geschieht in der Nähe des Epizentrums, eine neue Strömung, die in den Strudel hineingezogen wird. Aus Dialogfetzen, die durch die Menge geweht werden, reimt er sich zusammen, was da passiert. »Es ist Spotty!« – »Spotty kommt!« – »Da kommt Spotty mit seinen Jungs!« Vermutlich, überlegt er, handelt es sich um den in diesem Viertel wohlbekannten Schläger Spotty Comer mit seinen koscheren Kerlen, die ihre brutalen Gewalttaten, die sie so oder so verüben, mit dem Mäntelchen des Antifaschismus umhüllen. David blickt an den wie in Stein gemeißelten Büsten, von denen er umzingelt ist, vorbei und sieht die Angstmacher mit ihren Leinenmützen und Brechstangen, den starren Mienen; knapp hundert sind es wohl; ein grauer, lärmender Keil, der auf die Polizisten zurast, an der Spitze der brüllende Comer, der etwas Schweres, kunstvoll Verziertes hält, das mit Blei gefüllte Bein eines Sofas, wie David später erfahren wird. Die heulende Fleischlokomotive wirft sich mit ganzer Macht gegen die Wand aus Schutzmännern, wobei ihre einzige Strategie darin besteht, möglichst viele Schädel blutig zu schlagen – einigermaßen unangenehme Bündnisgenossen mit einer ethisch explosiven Einstellung.

Ist es die instabile Atmosphäre, die sich entzündet, oder geht Davids Gehirn in Flammen auf? Das trampelnde Gedränge, in dem er sich befindet, schwappt vorwärts und dann wieder zurück, eine flüssige Masse, die ihn mit sich reißt und vor Entsetzen und Erregung keucht. Protestschilder hüpfen auf und ab, durchschneiden sein Blickfeld, die Zeit und die Zusammenhänge, und alles wird zu grobkörnigen Photographien aus den Zeitungen von morgen, mit ungeübter Hand collagiert und nur schwer verständlich. Irgendjemand hat den Polizeikordon durchbrochen, Spotty Comer vielleicht, und schlägt dem ein Meter achtzig großen Gorilla neben Oswald Mosley den Brustkorb ein. Ein Polizeipferd bäumt sich auf und versetzt einem Schneiderlehrling einen Tritt gegen den Kopf, und ohne ersichtlichen Grund wird ein schmutziges Bettlaken angezündet. David verliert sich in der auf ihn einstürzenden Bilderflut, ein Gedicht ohne feste Form. Das Jahr, der Tag, der Augenblick schwillt wie ein Herzanfall oder ein Akkord in ihm an, und Schnappschüsse umwirbeln ihn wie in einem Kaleidoskop, stürmen ungefiltert auf seine Netzhaut ein: ein kleiner, hinkender Junge, dem ein Schuh abhandengekommen ist; durch die Luft fliegende Möbelstücke, in deren Glanzlack sich das schmutzige Orange des brennenden Lakens spiegelt; Katzen mit gesträubtem Fell; umgestoßene Kohlepfannen, aus denen sich Rubine in die Dämmerung ergießen; ein unbedeutender Viscount, der weinend am Boden kniet; ein Regen aus Fischdärmen, die Riesin, rasende Rabbis, finster dreinblickende Mädchen mit Hippen, Funken schlagende Schuhnägel, Veteranen aus allen möglichen Kriegen, verzweifelte Hunde, Vögel, die in die falsche Richtung fliegen wie durch eine Sonnenfinsternis …

Die Riesin.

Sie bewegt sich, mindestens drei Meter groß, durch die Menschen, und niemand sieht sie. Kurz bevor die Leute sie wahrnehmen, wenden sie sich ab, schauen woandershin, wirken leicht beunruhigt. Die Masse teilt sich, um sie durchzulassen, und ist sich dessen offenbar nicht einmal bewusst. Als würde die Welt ihr Dasein verleugnen. Bis zum Bauch in Kommunisten und Hungerleidern schreitet sie unbekümmert durch die Menge, wo David ins Schwanken gerät und um sein Leben fürchtet. Eine leuchtend scharlachrote Mütze auf dem geschmolzenen Kupfer ihres wirren Haars, ein zerknittertes weißrotes Gewand über einer Schulter – eine Schärpe oder eine Toga, das kann er nicht erkennen –, sodass ihre Brüste entblößt sind, nicht als Provokation, sondern als Zeichen einer Autorität, die niemandem Rechenschaft schuldig ist. Das sanftmütige Antlitz überragt die höchsten Laternenpfähle, die Augen sittsam gesenkt, der liebevolle Blick auf die brüllenden Aufständischen gerichtet, die ihre Röcke streifen, ein mütterlich stolzes Lächeln angesichts all der Waffen und Wunden. Die Schatten, die über ihre korallenfarbene Haut hinweggleiten, wirken wie Stahlstiche, und gütiger Himmel, sie ist größer als ein Haus! Warum rennen die Leute nicht schreiend davon, warum werfen sie sich nicht vor ihr nieder und beten sie an? Warum schenkt ihr niemand Beachtung? Das Trommelfeuer aus geschleudertem Schutt segelt in hohem Bogen an ihr vorbei. Sie watet durch eine Flut von Faustkämpfen, sämtliche verkniffenen Gesichter ganz darauf konzentriert, bloß nicht zu bemerken, was da zwischen ihnen ist, heilig und unerträglich, so wunderschön, dass nicht einmal das brennende Laken es wagt, sie zu berühren.

David krümmt sich vornüber und kotzt in seine Hosenaufschläge. Er hat die fleischgewordene Metapher gesehen, die sich riesenhaft über einer Straße Londons erhob, und jetzt klingeln ihm die Ohren, ihm tränen die Augen, und die Welt verschwimmt hinter einem tanzenden Fleck. An Lippen, über die sonst Verse kommen, klebt Gallensaft, hängt fadenlang herab, und als er den Kopf hebt, ist sie fort. Vielleicht war sie nur eine Lichtspiegelung auf aschegeschwärztem Mauerwerk; vielleicht hat sie ihren Spaziergang fortgesetzt, hinein in die hysterische Sackgasse. In den Monaten nach dem Aufstand schließt David sich den Kommunisten an und geht nach Spanien. Mehr denn je vertraut er der Dichtkunst, zweifelt aber zunehmend an den Fundamenten der Vernunft, denn er hat gespürt, wie sie ins Wanken gerieten, und hat gehört, wie sie zu bersten drohten.

♫

Kesselpauken: »Der Weiße hat Schneid, der Schwarze weiß Bescheid!«, schreit er, der imaginäre Afrikaner, seine Stimme Kirchenglocken gleich. Eine Schuljungensonne taucht das Hügelland, während er sich einen Weg durch die Menschenmenge beim Epsom Derby bahnt, in schlichte, fröhliche Buntstiftfarben. Laute Musik ertönt, und die Hüte und Zylinder an der Rennbahn kommen in Stimmung. Die schlichteren Hüte jubeln, als sie ihn erkennen, und die Zylinder lächeln herablassend, aber sie alle sind bass erstaunt, als wäre er in den Augen der Engländer ein Rhinozeros oder eine Orchidee oder ein Kontinent. »Spion Kop zuerst, die andern nirgendwo«, ruft er aus, dieser Teakholzflamingo, und eine Windbö bauscht den Roquelorbesatz seiner Weste, sodass dieser flattert wie bestickte Flügel.

Sie berühren ihn, wenn er an ihnen vorbeischreitet, streichen über das Hufeisen und die Löwenkralle, die er um den Hals trägt, und über die Sonnen, Monde, Sterne und Kleeblätter, die auf seinen Umhang aufgenäht sind. Der Rennsportmessias ist gekommen, um den Aussatz schlechter Wettentscheidungen zu heilen. Er wird vorgeben, Gewissheiten aus Teeblättern zu lesen, aus Sternen und den Eingeweiden von Zebras, wenn das von ihm verlangt wird, um dann vergnügt einzugestehen, dass das alles Unsinn und sein Insiderwissen sein einziger Geisterführer ist, wenngleich dieses Eingeständnis ebenfalls eine Lüge ist. »Whoh-hoh-hoh-hoh-hoh«, dröhnt es aus lederner Lunge inmitten der hübschen Kleider und Nadelstreifen. »Spion Kop gewinnt das Derby!« Eine weiße Bluse wie geblähte Segel und grellbunte Straußenfedern an seinem Masttopp – so stolziert er imperialen Träumen entsprungen den kurzgeschnittenen Grassaum entlang, taumelt, springt und hüpft durch lebhafte Unterhaltungen und sommerliches Gemurmel.

Sein Ruf eilt ihm genauso voraus, wie seine Gläubiger ihm folgen. Überall hat sich seine ungestüme Legende herumgesprochen – der abessinische Prinz, an Bord eines britischen Schoners verschleppt, in Portugal Schiffbruch erlitten, im Hafen Tilbury gelandet. Einen Menschen, dessen Rennprognosen so oft zutreffen, hat die Insel noch nie erlebt. Saint Croix in Dänisch-Westindien und Peter Carl McKay, Sohn eines Pferdezüchters und von zu Hause ausgerissen, sind da nur von untergeordneter Bedeutung; besser, wir vergessen das oder erwähnen es erst gar nicht. »Whoh-hoh-hoh-hoh-hoh«, ruft er mit Nebelhornstimme den Spekulanten in den schlotternden Hosen zu, die am Geländer stehen, den Stutzern mit den Feldstechern. »Ich hab ’n Pferd!« Und ja, das hat er, aber wo er es hat, ist eine völlig andere Geschichte.

Wie lange ist das her, acht Jahre? Eine Durststrecke, als es ihm trotz seiner vielen Fertigkeiten nicht gelang, sich über Wasser zu halten. Genau genommen ist er mit Mann und Maus abgesoffen. Seine Tipps entpuppten sich als lahme Enten, und sein Nebenerwerb als Wahrsager begab sich auf eine unerwartete Talfahrt. Sein Handel mit selbsterfundenen Heilmitteln schien den Geist aufgeben zu wollen, und nachdem auch seine Zahnarztpraxis am Straßenrand Bankrott ging – die Schmerzensschreie, wenn er wieder mal einen gesunden Zahn zog, übertönte er jedes Mal mit einem ohrenbetäubenden »Whoh-hoh-hoh-hoh-hoh« –, da drohte seiner Geldbörse ein radikaler Kursverfall. Weshalb sich alsbald eine Theatertruppe mit schwarzem Hauptdarsteller auf den Weg nach St. Petersburg machte, um dort die Gunst der Stunde zu nutzen, denn ein solches Engagement, so meinte er damals, wäre doch bestimmt seiner Berühmtheit förderlich. Jetzt tanzt er im Sonnenschein am Rand der Rennbahn den Shimmy, lacht laut in seinen himmelschreienden Farben und raunt seinen begeisterten Untertanen unschätzbare Orakelsprüche zu. So viel Zeit ist seit dem großen europäischen Abenteuer nicht vergangen, überlegt er, aber das Leben hat sich grundlegend verändert. Er ist ein völlig anderer Mensch und reitet auf einem anderen Klepper, in einer anderen Welt.

In Russland war er als selbsternannter abessinischer Prinz dem Zaren Nikolaus vorgestellt worden, ein Herrscher dem anderen. Obwohl ihn sein Gast vielleicht ein wenig verwirrte, schien der Zar ein herzensguter Bursche zu sein, von dem überhaupt nicht zu erwarten gewesen war, dass er kurz darauf als schrecklicher Tyrann ermordet werden würde. Nachdem die Theatertruppe ihre albernen Utensilien wieder eingepackt hatte, durchstreifte er den Kontinent von Italien über Frankreich bis in die Schweiz, wobei ihm würdelose Ausweisungen als internationales Transportmittel dienten. Dieser unseligen Reiseroute verdankte er es, dass es ihn im ereignisreichen Jahr 1914 schließlich in das beschissene Deutschland verschlug. Kurz darauf beschlossen die Behörden dort, alle farbigen Männer einzusperren, und er landete für wer weiß wie lange in einem Internierungslager namens Ruhleben unweit von Berlin. Feierlich schreitet er an den Besuchern der Rennbahn vorbei, nähert sich ohne Eile seinem Lieblingsplatz auf Höhe der Ziellinie und donnert dabei seine kostenlose Vorhersage. »Spion Kop wird gewinnen, und zum Teufel mit allen anderen! Whoh-hoh-hoh-hoh-hoh!« Er muss grinsen, als er sich entsinnt, dass das Lager in Ruhleben auf einer Pferderennbahn eingerichtet worden war. Zusammen mit den anderen Gefangenen musste er in schmutzigen Ställen schlafen, und seither war sein Mitgefühl für die stolzen Tiere, die normalerweise dort untergebracht waren, noch weit größer geworden, und ebenso sein bleibender Hass auf die Deutschen.

In jener kalten, stinkenden Wohnstätte hatte er sich eine Strohpritsche mit einem älteren farbigen Herrn aus London geteilt, der während der Regentschaft von Königin Viktoria bei der Eisenbahn als Heizer gearbeitet hatte. Bevor er einer Lungenentzündung erlag, flüsterte dieser seinem Bettgenossen so manches Geheimnis zu und ließ Bemerkungen fallen über die versteckteren Winkel ihrer gemeinsamen Heimatstadt und darüber, wie jemand mit ausreichend Irrwitz und Wissen sich das zunutze machen konnte. Das waren unterhaltsame Geschichten gewesen, auch wenn er den alten Knaben für leicht verrückt gehalten hatte oder für einen dieser unerträglichen Spinner, die sich so etwas nur spaßeshalber ausdachten. Als der Krieg dann vorbei war und er schließlich letztes Jahr nach Blighty zurückkehrte, hatte er dieses unfreundliche Vorurteil aus gutem Grund revidiert. Er war in die Seven Sister’s Road gegangen und hatte getan, was ihm aufgetragen worden war, hatte ein Cockney-Obeah vollzogen und daraufhin mit eigenen Augen gesehen, was jenseits der Wirklichkeit lag.

Tief atmet er die erfrischende Luft von Epsom ein und verkneift es sich dabei, einen Witz über Bittersalze zu reißen. Es duftet hier verlockend nach Gras, nach gewaschenen und ungewaschenen Kleidungsstücken mit einem Hauch Achselschweiß und einer Note ausgebrachtem Dünger. Er stolziert zwischen den Tischen der Buchmacher einher, bewundert die verschwommene Zeichensprache der blassen Hände, ihr Kreis und Kreuz unverständlich, bis man das Alphabet kennt, ganz wie jener Winkel der Metropole, auf den er, dem Rat des Heizers folgend, unweit von Highbury gestoßen war. Dort war er etwas begegnet, das der Abgeleitete Sarazene genannt wurde, und ebenso einer vornehmen Dame auf einem ganz außergewöhnlichen Ross. Sie hatte ihm gesagt, er verfüge über Flair, aber erfolgreich würde derjenige sein, der auf Flair folgt. In jenem Moment hatte er ihre Weisheit nicht angemessen zu würdigen gewusst, war er doch damit beschäftigt gewesen, ihr entsetzliches Reittier anzuschreien und diese unerträglichen Gefilde so schnell wie möglich zu verlassen, aber seither hat er erkannt, dass ihre geistreiche Bemerkung der beste Tipp war, den er im Laufe seines mitunter fiktiven Lebens erhalten hat.

Als er fast in Reichweite der Ziellinie ist, hält er inne. Mit seinem Federschmuck ist er über zwei Meter groß, und diejenigen, die das Pech haben, hinter ihm zu stehen, müssen sich damit zufriedengeben, die Glücksbringer auf seinen sich bauschenden Gewändern zu betrachten, und seine Stimme wird das einzige Grollen sein, das sie zu hören bekommen. »Setzen Sie alles auf Spion Kop! Der Schwarze weiß Bescheid!« Einige Monate nach seiner Begegnung mit der denkwürdigen Reiterin, die er als Folge einer unverdauten Mahlzeit abgetan hatte, trieb er sich in den Ställen von Peter Gilpin herum und sperrte wie gewohnt die Ohren auf. Einer der Stallburschen hatte seinen Boss gefragt: »Was meinen Sie, können wir uns auf Flair verlassen?«, und hatte darauf diese Antwort erhalten: »Oh, ganz gewiss, sie hat das Hengstfohlen geschlagen. Sie ist unser bestes Pferd.« Der Name hatte etwas in ihm zum Klingen gebracht. Flair war ein Stutenfohlen, das Major Giles Loder gehörte, ein wundervolles Tier. Es hatte das vielversprechende Hengstfohlen Spion Kop hinter sich gelassen und würde beim Derby für den Major an den Start gehen. Aber warum hatte der Bursche so besorgt geklungen? Rasch war er in sein lautes, lallendes Geplapper verfallen, hatte wild gestikuliert, und dabei waren ihm sämtliche Umschläge mit seinen Rennprognosen entglitten und auf dem Pflaster vor Flairs Stall gelandet. Während sich die Umstehenden über ihn lustig machten, hatte er seine traurigste Miene aufgesetzt, den armen, ungebildeten Farbigen gespielt und sich gebückt, um seine überall verstreuten Päckchen einzusammeln. Dabei hatte er immer mal wieder einen verstohlenen Blick auf den künftigen Champion geworfen. Flair zog mehrmals den Kopf ein, eine äußerst seltsame Bewegung. Für sein geübtes Auge war das ein Hinweis, dass das Pferd verrückt wurde. In dem Moment war ihm alles klar.

Davon würde sie sich nicht mehr erholen. Flair würde bei dem Rennen nicht antreten und durch den nächstbesten Anwärter ersetzt werden. Spion Kop würde das Training und die Aufmerksamkeit erhalten, die nötig waren, um Major Loders Enttäuschung wieder wettzumachen. Spion Kop wäre derjenige, »der auf Flair folgt«. Also setzte er jeden Penny auf den Außenseiter, der mit 100 zu 6 gelistet war, und ermutigte, ohne Geld dafür zu verlangen, alle anderen, es ihm gleichzutun. An der Rennbahn, wo er es nicht sehen kann, brüllt ein tausendstimmiges Ungeheuer die Worte: »Los geht’s!«

Die Zeit zerknittert wie ein Wettschein, auf dem die falsche Nummer steht, und das Rennen beginnt, nimmt seinen Lauf, ist vorbei, alles gleichzeitig. Die Gesichter in dem ihn umgebenden Gedränge wechseln in einem Augenblick fünfzehn Mal den Ausdruck – Hoffnung, Besorgnis, wilder Jubel und Verzweiflung –, während die Leute versuchen, an dem verschwommenen Fleck abzulesen, ob sie nächsten Monat ihre Miete würden bezahlen können. Monolulu entdeckt Flairs Nachfolger; die gelb, blau und schwarz gekleidete Gestalt von Frank O’Neill hat sich in den Steigbügeln aufgerichtet, und dann kann er überhaupt nichts mehr sehen, während die Umstehenden versuchen, den von ihnen gewünschten Ausgang herbeizubrüllen. »Mach schon, Archaic!« – »Du schaffst das, Orpheus!« Er müht sich, an einem Hut vorbeizuspähen, der noch pompöser ist als sein eigener, und stößt einen Schrei aus, als er einen Blick auf O’Neill erhascht, ein geduckter Dämon, der Spion Kop an der Spitze der Meute über die Ziellinie treibt. Der Tag explodiert, und er kann sich vor Gratulationen nicht retten. Er rennt hin und her, stampft mit den Füßen, wirft die Arme in die Luft und blafft: »Was hab ich euch gesagt? Was hab ich euch gesagt?«

Alles verwandelt sich in einen herrlichen Traum. Er läuft von einem Buchmacher zum nächsten und sammelt seinen Gewinn ein, watet durch ein Meer mal johlender, mal reumütiger Menschen. Viele, die seinem Rat gefolgt sind und von ihm profitiert haben, drücken ihm Scheine und Münzen in die Hand, stecken sie ihm in die Taschen. Er ist reicher, als er es sich in seinen wildesten Träumen erhofft hat, und obwohl er bis zum Jahresende bestimmt alles wieder verlieren wird, raubt das diesem vollkommenen Augenblick nicht den Glanz. Er quittiert Zehn-Pfund-Noten und Schulterklopfen mit einem grollenden Glucksen und muss an seine erhabene Gönnerin denken, die ihm diesen rätselhaften Tipp gegeben hat. Gut möglich, dass sie irgendwann eine Gegenleistung von ihm verlangen wird. Er stellt sie sich vor, wie sie im Damensattel auf ihrem Geschöpf aus polierten, beweglichen Knochen sitzt, die klapperten, als es den Kopf schüttelte und ihm die leeren Augenhöhlen zuwandte. Wirklich und wahrhaftig, sie hat ein Pferd!

♫

Streicher: Ein altersschwacher Riss führt in eine von Londons verschwundenen Freiheiten, und durch diesen ist es hineingelangt. Auf geniale Weise mit Scharnieren versehen, hängt seine geschlitzte und eingedrückte Masse fast reglos im Feuerschein direkt unter der niedrigen Decke. Dabei stützt es sich auf drei seiner Gliedmaßen mit den zahllosen Gelenken – neben der Tür, neben dem fauchenden Herd und am Fuß des Bettes, wo der Pisspott umgefallen ist –, während die anderen beiden wie bei einer Gottesanbeterin in kontemplativem Innehalten verharren. In seinem Brustkorb funkelt ein optischer Glasapparat, in dem sich Flammen aus dem neunzehnten Jahrhundert spiegeln. Neugierig betrachtet es das kleinteilige Kunstwerk unter sich, knarrt, knirscht und richtet geeignete Vergrößerungsgläser aus. Über den abblätternden Verputz an der Decke taumeln dunkle Schatten.

Nachdem es mehrere Minuten lang überlegt hat, werden leichte Korrekturen vorgenommen. Das Schlimmste an dieser klebrigen, in teuflischem Rosa schimmernden Gestalt ist ihre unangemessene Schönheit. Alle fünf vielgliedrigen Arme und Beine sind mit gewundenen Arabesken aus Chitin bedeckt; die Hydraulik gemahnt an Mohnblumenstiele; verstörender Zierrat nähert sich dem Jugendstil und verweist auf eine abscheuliche Ästhetik. Schwarze Membranen hängen schlaff zwischen den gespreizten Gliedmaßen des Quintupeds in Falten, Bühnenvorhänge, die sich bei jedem der seltenen Atemzüge bauschen. Über kühne Impastoreliefs auf der Leinwand der Matratze gereckt, herabstoßend und rotierend, pickend, nachbessernd – jede Bewegung scheint einem Ballett zu entstammen. Die beiden vorderen Gliedmaßen gleichen Schwanenhälsen, sind voller Anmut, wenn sie durch den rötlichen Gifthauch herabstoßen und sich wieder zurückziehen. Sie neigen sich, schnippeln, klick-klick-klick-klick-klick.

Kurz nach zwei Uhr, als an dem Bildnis nichts mehr verschönert werden kann, steigt es vorsichtig hinab und zieht die Gliedmaßen ein, bis es wieder eine leichter zu lenkende Gestalt und Größe hat. Vier der Körperglieder der Kreatur sind eingeklappt, dicker jetzt und beträchtlich kürzer. Auf zweien davon steht es, hält sich im Gleichgewicht, während ein fünfter Arm sich an der Vorderseite einrollt, zu einer festen, flachen Scheibe wird. Mit einem widerwärtigen Zittern fügt es sich in diese Konfiguration, die melancholischen Membranen dem Faltenwurf eines langen Mantels nicht unähnlich, nur dass aus der Nähe milchige Schweißperlen sichtbar werden. Mit der Gangart eines sich aufbäumenden Tausendfüßlers schreitet es zu der schlecht eingepassten Tür hinüber, schließt sie mit einem Rasiermesserfinger auf und gleitet in die gepflasterte Nacht hinaus.

In der angrenzenden Region, aus der es stammt, wird es ein Klingenpapst genannt, und es hätte niemals in die Nähe der Commercial Street gelangen dürfen.

♫

Schlagzeug: Vier Tage nach Weihnachten, und er knackt Gaszähler in Aldersgate, oder versucht es jedenfalls. Das funktioniert folgendermaßen: Du wartest, bis du die Sirenen hörst, und sobald alle irgendwo Schutz gesucht haben, kletterst du durch das Kellerfenster und krallst dir so viele Schillinge wie möglich. Aber Dennis hat es verbockt: Er kriegt den Gaszähler nicht auf, und er tut sich schwer, die Kohlerutsche hochzukrabbeln, um sich zu verdünnisieren. Seine Kumpels würden sich totlachen, wenn sie ihn jetzt sehen könnten, wie er sich keuchend und hustend auf dem Bauch abmüht, von Kopf bis Fuß voller Kohlestaub. Als Ganove ist er eine Pflaume, das hat er bereits kapiert, aber schließlich ist er erst neun.

Er bekommt den Holzrahmen zu fassen, von dem er den Maschendraht entfernt hat, als er eingebrochen ist, und zappelt mit den Beinen, um auf dem abschüssigen Mauerwerk irgendwo Fuß zu fassen, wobei er sich Schorf und Haut von den bloßen Knien scheuert. Allmählich hat er richtig Schiss. Wenn er hier nicht rauskommt, bevor das Entwarnungssignal ertönt und die Leute, die hier wohnen, zurückkehren, holen sie bestimmt die Polente, und seine Mutter findet alles heraus, und er landet womöglich im Gefängnis. Diese Vorstellung versetzt ihn so in Panik, dass seine Schuhspitze endlich Halt auf dem Backstein der Rutsche findet. Mit letzter Kraft hievt er seine obere Körperhälfte auf den eiskalten Gehsteig hinaus. Die Sirenen haben eingepackt, aber jetzt klingt es, als erbebte der Himmel – Engel, die Möbel herumrücken, behaupten die alten Damen, wenn es donnert –, und es dauert einen Moment, bis er begreift, dass es Schlimmeres gibt als die Polente, den Knast oder seine Mama. Dann fallen die ersten Bomben.

Flammenzungen, wie er sie noch nie gesehen hat, schießen in der Dunkelheit empor, irgendwo über Moorgate vermutlich, und kurz darauf kracht es so laut, dass er das Gefühl hat, auf die Welt würde mit Fäusten eingeschlagen, wieder und wieder. Bald zählt er die Einschläge nicht mehr. Er stößt Laute aus, die er nicht hören kann. Kaum hat er sich aufgerappelt, wird er wieder von den Füßen gerissen, und beinahe wäre er durch das Kellerfenster zurückgeschleudert worden. Er liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Stein und fängt an zu weinen, er kann nicht anders. Wie eine Schmetterlingsraupe müht er sich auf die Ellbogen und kriecht so schnell er kann zur nächsten Querstraße, wobei er sich immer wieder auf das Pflaster presst. Im Sekundentakt blitzt und brüllt es, sodass er mitten in der sonntäglichen Nacht seinen Schatten sehen kann. Er robbt um die Ecke und erreicht, so meint er, Glasshouse Yard. Zu seiner eigenen Überraschung ist er immer noch am Leben, und ihm sind keine Körperteile abhandengekommen. Er schlängelt sich unter einem Tor hindurch und stellt fest, dass es hier seltsam riecht, als wäre er in eine Gerberei geraten. Aber über ihm erstreckt sich der weite Himmel. Er rollt sich hinter einer Palette, auf der glitschige Felle gestapelt sind, zu einer Kugel zusammen. Schrumpelt in seinem Inneren wirklich alles zusammen, oder bildet er sich das nur ein?

Und WUMMWUMMWUMMWUMMWUMMWUMMWUMM warum ist er hier? Er weiß nicht mal WUMMWUMMWUMMWUMM weiß nicht mal, für was er sie WUMMWUMMWUMM ausgeben wollte, seine WUMMWUMMWUMMWUMMWUMMWUMMWUMM seine Beute, für Süßigkeiten wahrscheinlich und WUMMWUMM Süßigkeiten und Comics, etwas für seine Mama, und WUMMWUMMWUMM und jetzt WUMMWUMMWUMMWUMMWUMMWUMM und jetzt ist er bestimmt gleich tot.

Er hat keine Ahnung, wie lange das so geht, wie eine kleine Ewigkeit kommt es ihm vor. Dabei befürchtet er, dass jeden Moment eine direkt auf ihm landet, auf seinem Kopf, denn das ist so ungefähr das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Er fängt an zu beten, schließlich soll man das tun, aber er kommt nur bis »geheiligt werde Dein Name«, bevor er sich bescheuert vorkommt und feststellt, dass er im Grunde gar nicht richtig an Gott glaubt. Die gewaltigen Explosionen und die Nazi-Bomber irgendwo dort oben, das sind die einzigen Dinge im Himmel, von denen er weiß, dass es sie wirklich gibt. Nachdem ein oder zwei Minuten lang Stille herrscht, hofft er inständig, dass es vorbei ist. Er steht auf und stolpert auf Wackelpuddingbeinen zwischen den Handwagen und Paletten hindurch, lässt das Tor hinter sich und biegt um die Ecke auf die Hauptstraße. Wo er sich auf einer eiskalten Türschwelle niederlässt und die Augen aufreißt.

Cripplegate ist weg.

Nicht nur … aber wie … nicht einfach nur zerstört, es ist weg, schlicht und ergreifend. Es gibt keine Straßen und keine Häuser mehr. Bis nach Moorgate hinunter erstreckt sich ein weites, abfallendes Feld, auf dem anstelle von Gras Feuer wächst. Wie der Fußballplatz des Teufels. Es ist einfach weg. Dabei stand es da doch bestimmt schon seit Hunderten von Jahren! Seit den Römern, wie jemand behauptete. Und jetzt hat es keine halbe Stunde gedauert, und es ist wie weggeputzt. Die Friseurläden, die Wäscheleinen, die Tuchhändler, die Wohnhäuser – Gebäude, die er kennt, seit er klein war –, alles in Schutt und Asche gelegt: ein großes schwarzes Loch mitten in London. Er kann nicht fassen, was er sieht.

Er steht auf, setzt sich wieder, steht wieder auf. Er weiß nicht, was er tun soll, weiß nicht einmal, was er tut. Geht einfach los, ohne zu wissen, warum, stapft Richtung St. Paul’s, dabei wohnt er in der entgegengesetzten Richtung, drüben an der Old Street in Shoreditch. Eine ganze Weile hat er noch das Gefühl, dass die Erde bebt, aber das bildet er sich nur ein. Er kann den Blick nicht von den brennenden Trümmern auf der anderen Straßenseite abwenden – keine zehn Meter sind das, und dort drehen und wenden sich die Flammen wie Wäsche im Wind. Es kracht ohrenbetäubend laut, er hört die Glocken der Löschfahrzeuge, könnte aber nicht sagen, woher. Durch Rauchwolken und Funkengestöber erhascht er immer wieder einen Blick auf vier Gebäude, die einzigen, die in Cripplegate noch stehen.

Ihm am nächsten, ein Stück den glutroten Ofen hinauf, wo sich, wie er meint, früher die Beech Street befand, ist die Feuerwache. Wirklich merkwürdig, dass sie unberührt geblieben ist. Irgendetwas geht da vor – manchmal hebt sich der dicke Bühnenvorhang aus schwarzem Qualm –, aber das ist nicht die Richtung, aus der die Glocken ertönen, denn die Glocken, wie ihm erst jetzt bewusst wird, läuten nur in seinem Kopf. Dahinter ist noch etwas anderes, das allem Anschein nach nicht eingeebnet wurde, die alte Brauerei vielleicht. War da die Chiswell Street? Angst hat er jetzt keine mehr, aber wenn er ehrlich ist, muss er zugeben, dass er rein gar nichts mehr empfindet. Das ist alles zu viel, mehr als glotzen kann er nicht. Am weitesten entfernt, ganz unten, ist eine Kirche. Offenbar fiel eine Bombe durch ihr Dach. Nur noch das Gemäuer steht, und Flammen schießen daraus empor. Und ganz in seiner Nähe … was genau ist das? In dem grellen Feuerschein ist es nur schwer zu erkennen.

So etwas wie ein Torbogen, eine Silhouette, die sich in dem wallenden Rauch und den immer wieder auflodernden Flammen abzeichnet. Die oberen Stockwerke mit den Reihen winziger Fenster mochten zu einem ganz gewöhnlichen Gebäude gehören. Ihm brennen die Augen, und so sehr er sich auch anstrengt, verschwindet es doch immer wieder hinter schwarzen Schwaden und orangenem Flimmern. Irgendetwas ist daran seltsam, und er ist sich nicht sicher, ob es wirklich da ist, oder ob er es sich nur aus Lichtern und tanzenden Schatten zusammengeschustert hat. Etwas stimmt mit dem Torbogen nicht, befindet er schließlich: Er ist offen, da ist kein Tor, aber wenn er hindurchschaut, sieht er dahinter nur Finsternis, nicht etwa Feuer oder sonst etwas, obwohl hier doch alles in Flammen steht. Er kneift die Augen zusammen und versucht zu begreifen, was genau an dem Bild nicht stimmt. Da entdeckt Dennis im zuckenden Feuerschein plötzlich eine Gestalt, die unter dem Torbogen steht und seinen Blick erwidert.

Der Mann trägt einen langen Mantel oder einen Umhang und stützt sich mit einer Hand am Mauerwerk ab. Die andere hält er vor den Mund, als hätte der Anblick ihm den Atem verschlagen. Sein Kopf ist kahl, nur noch wenige Haare hängen ihm in fettigen Rattenschwänzen seitlich herunter. Kein großer Mann, bei einer Rauferei würde er bestimmt nichts taugen, aber seine Augen sind etwas Besonderes, so riesig wie die einer Eule. Seine Schultern sinken herab, während er auf die Feuersbrunst hinausschaut, auf das ganze verschwundene Viertel. Dennis kann sich nicht erinnern, schon einmal jemanden gesehen zu haben, der so bestürzt wirkte. Er schreckt vor dem Gesichtsausdruck des Mannes zurück. Dabei wird ihm bewusst, dass das, was um ihn herum passiert, wirklich furchtbar ist. Er fühlt sich völlig ausgelaugt und dreht sich um, weil er nach Aldersgate zurück will, aber als er noch einmal einen Blick über die Schulter wirft, sind das hoch aufragende Torhaus und der gramgebeugte Mann verschwunden. Außer brennenden Trümmern ist da nichts mehr. Er wundert sich nicht. Nach einem Luftangriff sehen die Leute bestimmt alle möglichen Dinge. Er hört die verzweifelten Stimmen von Erwachsenen, das Entwarnungssignal ertönt, und Feuerglocken läuten, die ihm nicht nur in den Ohren klingen. Es fängt an zu nieseln, und er möchte einfach nur noch nach Hause. Wenn es das noch gibt.

In den nächsten Wochen erzählt er die Geschichte so oft seinen Kumpels, dass er sie schließlich selbst nicht mehr hören kann. Den Torbogen lässt er weg, das war wohl doch nur der Schock. Im Laufe der Zeit vergisst er das Ganze. Zwei Jahre später ist der amputierte Stumpf von Cripplegate von rosaroter Glanz-Rauke überwuchert, die auch als »London Rocket« bezeichnet wird. Inzwischen ist er elf Jahre alt, und in der Schule lesen sie die ersten Theaterstücke. Er beugt sich stirnrunzelnd über ein Buch und betrachtet eine Illustration des Stückeschreibers, die in einem reich geschmückten Oval auf der Titelseite prangt, und überlegt, an wen sie ihn erinnert, aber so wichtig ist es ihm dann doch nicht.

Erst im Jahr 1949, als er achtzehn ist, wird Dennis Knuckleyard einen guten Grund haben, über das nachzudenken, was er in jener Nacht erlebt hat, und danach bleibt ihm keine andere Wahl. Mittlerweile haben die geheimen Wirbelknochen der Stadt längst ihre eigene Entscheidung getroffen.

1 | Der beste Anfang eines Buches

»Es ist ein strahlendkalter Apriltag, und gerade schlägt’s dreizehn« war, jedenfalls für Dennis Knuckleyard, der beste Anfang eines Buches, von dem er je gehört hatte. Dabei kam dem Achtzehnjährigen diese Einsicht in einem äußerst ungelegenen Augenblick, und zwar während seiner morgendlichen Leibesübungen, wobei ihm eine Ausgabe von Picture Show aus dem Jahr 1920, die bereits viel gelitten hatte, als einziges Hilfsmittel diente. Mit einem erstickten Stöhnen begriff er, dass ein Orwellgasmus nicht möglich sein würde, und nachdem er noch drei-, viermal gezerrt und gezupft hatte, ließ er es bleiben. Alles mausetot.

Es war ein elender, ekelhafter Tag in Shoreditch, und es schlug rein gar nichts – die meisten Kirchen in der Umgebung waren in den unbeholfenen Händen der letzten Jahrzehnte zu Bruch gegangen. Kurz nach sieben war’s wohl, dem Hauch von ReckittsWäscheblau zufolge, der sich mit dem Oktoberlicht durch verzagte Vorhänge in das Gästezimmer von Coffin Ada ergoss. Im fliegenpapiergelben Lichtkreis der kinderzimmerkleinen Lampe schenkte Dennis seinem kurzfristig abgebrochenen Rendezvous auf Seite 16 von Picture Show einen letzten, um Verzeihung heischenden Blick, bevor er die Dame wenig galant ihrem Schicksal und den Ablagerungen auf dem Nachttisch überließ. Sie war aufreizend schön, das Haar matt glänzenden Blütenblättern gleich, ein tiefschwarzer Pagenschnitt, der ihren aus Zinn gegossenen Nacken küsste, die Wimperntusche wie aschfarbene Feilspäne im Magnetfeld ihrer unwiderstehlichen Augen gefangen. Ein lasterhaftes Schmunzeln, wobei der mit dunklem Lippenstift verzierte Schmollmund den Betrachter wissen ließ, dass hier alles war, was er sich je ersehnen mochte, und ihn gleichzeitig in Kenntnis setzte, dass er nicht die geringste Chance hatte. Ach, der schwebende, fließende Pinselstrich, der ihre Silhouette skizzierte! Wahrscheinlich war sie auf äußerst elegante Weise gestorben, bei einem Missgeschick à la Isadora Duncan, die Perlenkette im Propeller einer Spitfire verfangen, während das aufziehbare Grammophon knisternd »Ich schwör auf Susi« spielte.

Aus dem Erdgeschoss hörte Dennis das fortwährende Röcheln von Hunden – eindeutig die Lunge seiner bejahrten Vermieterin –, also war Ada bereits auf und bot dem bleiernen Tag mit ihrer überragenden Widerwärtigkeit die Stirn. Vermieterin wie Arbeitgeberin genau genommen, und obendrein wohl auch verstörende Ersatzmutter: Dennis war zwölf gewesen, als er erstmals für Ada Bensons Buchladen Besorgungen gemacht hatte – Lowell’s Books & Magazines stand auf dem Schild, aber so nannte kein Mensch das Geschäft, und Dennis war immer davon ausgegangen, dass der frühere Inhaber Lowell geheißen hatte. Dann hatte Ada ihn, als er vierzehn gewesen war und seine Mutter starb, hier wohnen lassen, vorausgesetzt er verdiente sich, wie sie es ausgedrückt hatte, gottverdammt nochmal seinen Lebensunterhalt und verwechselte sie nicht mit seiner gottverdammten Mutter. Was äußerst unwahrscheinlich war. Dennis’ Mutter war nett gewesen, im Unterschied zu der keuchenden Maschine aus Verachtung und Bösartigkeit, die den Namen Coffin Ada trug.

Was aber auch seine Vorteile hatte. Wenn einmal nichts los war, durfte er an der Kasse lesen, und das Angebot an Büchern war wirklich vielfältig. Nur ein Druckwerk aus den Ladenräumen fortnehmen war nicht erlaubt, denn damit hätte er etwas entliehen, und wie Ada ihm bei zahllosen Gelegenheiten in aller Deutlichkeit erklärt hatte: Sie betrieb keine gottverdammte Bibliothek. Die zerfledderte Picture Show, die er mit einem Dutzend ähnlicher Magazine aus dem abgeranzten Drei-Penny-Stapel gepflückt hatte, fiel offenbar nicht unter dieses Verbot, das mutmaßlich nur für Bücher galt. Den Orwell-Roman musste er, hinter der Theke hockend, kapitelweise lesen. Das einzige Exemplar hatten sie eben erst Ende August angekauft, in fast einwandfreiem Zustand, der grüne Umschlag von Secker & Warburg kaum zwei Monate nach der Erstveröffentlichung noch tadellos. Es war ihnen von einem aufgebrachten Kommunisten – oder einem aufgebrachten Tory – überlassen worden, der den Inhalt persönlich genommen hatte. Dennis würde es nicht im Traum wagen, ein solches Buch zu sich aufs Zimmer zu nehmen. Selbst an seinem Platz im Regal mit der neueren Romanliteratur hatte es ihm bereits den Morgen verdorben.

Widerwillig kroch er aus einem warmen Bett in die kalten Kleider und den noch kälteren Tag, wobei er seinen Atem sehen konnte. Er rieb sich die Rückstände eines Traums aus den verklebten Augenhöhlen und schlafwandelte die Treppe hinunter in die hinteren Räume des Ladens. Zu seiner Erleichterung stellte er fest, dass sich Ada und ihre Bronchialkanonade vorne aufhielten, wo sie wohl aufräumte oder das Wechselgeld zählte. Er schlappte über den Hinterhof zum Außenklo, stellte eine Stange Wasser in die Ecke, nahm benommen die zwei Wochen alten Schlagzeilen auf den zerrissenen Zeitungsseiten wahr, die dort an einem krummen Nagel hingen, und flüchtete dann, sprechblasenförmigen Nebel ausstoßend, in die Küche. An der gesprungenen Steinspüle zog er die Kleider herunter und betupfte sich rasch mit Wasser. Auch mit seinem Frühstück war es nicht weit her: Mehr als eine dünne Schicht Margarine auf einem grauen Kanten rationierten Brots gab es nicht. Als Ada hörte, wie er den Kessel füllte und die Teekanne ausspülte, gelang es ihr irgendwie, gleichzeitig zu husten und mit ihrer verstörenden Stimme zu schreien, was – mindestens – wie ein ganzer mordlustiger Krähenschwarm klang.

»Du kannst uns auch ’ne Tasse machen, du nutzloser kleiner Lausebengel«, war in etwa das, was sie sagte, wobei der sich lösende Schleim für das Komma herhalten musste.

Dennis grummelte zustimmend und richtete ihnen beiden eine Tasse Tee mit Milch und zwei Zucker, bevor er, eine Tasse in jeder Hand, in den Laden und zu Ada ging. Die Zwischentür öffnete er mit dem Ellbogen. Zum Glück war seine Arbeitgeberin bereits angezogen; jedenfalls war ihr grässlicher rosaroter Morgenmantel um die Taille zugeknotet, und sie hatte bereits zur Hälfte die Park Drive Plain geraucht, die an ihrer vorgeschobenen Unterlippe klebte. So sah Coffin Ada eigentlich immer aus. Das war ihre Uniform.

Eher wenig begeistert betrachtete sie die dampfende Tasse und dann den bereits ganz zittrigen Ladengehilfen. Ihre Augen waren graugrün gesprenkelt, wie versunkener Marmor, auf dem sich Algen festgesetzt hatten.

»Na, die Hälfte schwimmt in der gottverdammten Untertasse, und ’s sieht aus, als wär’ die Kuh verreckt, aber ich hust hust hust werd’ mich wohl damit begnügen müssen.« Nicht genug Milch also, aber ansonsten zufriedenstellend. Wenn nicht sogar gut. Dennis verbarg seine Erleichterung hinter einem zaghaften Schulterzucken und fragte, ob er sich heute um den Laden kümmern sollte. Sie nippte an ihrem Tee und bedachte ihn mit einem mitleidigen Blick.

»Dennis, Schätzchen, wäre ich nich’ zum Äußersten entschlossen und halbtot, würd’ ich dich weder heut’ noch irgendwann sonst in meinem gottverdammten Laden dulden. Ich find’ schon deinen Anblick unerträglich. Hust hust hust hust. Nee, du läufst jetzt rauf zur Charing Cross. Da gibt’s ’n Rattenloch, das Harrison’s Books heißt. Ich hab gehört, dass der Kerl dort irgendwelche Schinken von hust hust Arthur Machen hat, die er nich’ loswird.«

Sie stellte Tasse und Untertasse auf die Theke und setzte ihren Rundgang durch das Ladenlokal in Pantoffeln fort, die entweder schottengemustert waren oder kunstvoll verdreckt. Während sie, unverständliche Laute ausstoßend, ihr Missfallen bekundete, strich sie mit einem verfilzten Ärmelaufschlag über Umschläge und stellte verirrte Bücher an ihren Platz zurück. Von ihrem mit papierdünner Haut bedeckten Schädel stand etwas ab, was einmal eine Frisur gewesen sein mochte, jedenfalls bevor jahrzehntelange Nachlässigkeit sich zu grauweißen Hörnern verhärtet hatten. Dennis stellte, was er sofort wieder bereute, eine Frage.

»Wer ist denn dieser Machen?«

Ada hielt in ihrer Tätigkeit inne, drehte sich langsam um die eigene Achse und bedachte ihn mit einem Blick, als hätte sie Hundescheiße vor sich. Sie schüttelte sowohl den Kopf als auch die Treibholzkruste, die einst aus Haaren bestanden hatte, bevor sie sich wieder ihren Räumaktionen zuwandte und ihm in einem Tonfall antwortete, der Milch hätte gerinnen lassen.

»Das war ’n echter Schriftsteller, nich’ so ’n Heftchenschreiber wie dieser Hank Janson, deshalb hast du auch noch nie von ihm gehört. Hust hust hust hust. Machen stammte aus Wales, wurde in London meschugge und hat in den Neunzigern ’ne Reihe von Schauergeschichten veröffentlicht. Ist vor ein oder zwei Jahren irgendwo droben in der Nähe von Buckingham gestorben. Am Ende liebäugelte er ein wenig mit ’m Faschismus, aber trotzdem, der konnte wirklich hust hust hust toll mit Sprache umgehen.«

Schlanke Lichtdiagonalen lehnten sich durch das Schaufenster herein, sodass sich alle Staubteilchen wie Ballerinas aufspielten. Draußen gingen ein paar Leute vorbei, meist Männer auf dem Weg zur Arbeit, was bedeutete, dass es bald acht sein musste und Ada demnächst aufschließen würde. Die Sonne, die sich tagelang nicht hatte blicken lassen, kroch verstohlen über Buchrücken und die vergoldeten Namen vergessener Autoren, sodass die Buchstaben und Titel glänzten wie ein verkupfertes Mausoleum unerwünschter Sätze. Nachdem Dennis bereits zwei Drittel seines Tees getrunken hatte, fiel ihm ein, dass er ihn vielleicht auch umrühren sollte, wodurch sich der Rest der Brühe in zuckerkranken Schlamm verwandelte. Er unternahm einen weiteren Versuch, mehr über die Bergungsmission des heutigen Tages herauszufinden.

»Was meinen Sie, will der Typ Machens Bücher wegen der Sache mit dem Faschismus loswerden?«

Ada hielt zwischen medizinischer Fachliteratur und Geistergeschichten inne und dachte einen Moment nach.

»Nein, das glaub ich nich’. Da gab’s dieses eine Buch in den Dreißigern, in dem Schriftsteller ihre Meinung über den Spanischen Bürgerkrieg äußerten, und da hat Machen sich hust hust für Franco ausgesprochen. Nein, wahrscheinlich interessiert sich heut’ kein Mensch mehr für ihn. Unverkäufliches Zeug, das du keinem gottverdammten hust hust hust hust Waisenheim mehr spenden könntest, denk ich mal.«

Auf der größtenteils ausradierten Skizze der Straße draußen lungerten bereits zwei oder drei potenzielle Kunden herum und betrachteten durch die verhalten schmutzige Scheibe blinzelnd die verhalten schmutzigen Bücher, die Ada stets strategisch im Schaufenster platzierte: Walter – Mein geheimes Leben. Quell der Einsamkeit. Der Lockenraub. Dennis’ Wohltäterin bedachte ihre Möchtegernklientel durch die Glasscheibe in der Ladentür mit einem langen, ungerührten Blick, der sagte: Ja, ich weiß, dass ihr da seid, und nein, ich werd’ euch nicht vor Punkt acht Uhr reinlassen, denn mir gefällt überhaupt nicht, wie ihr ausseht. Dennis spähte niedergeschlagen in seine Tasse, wo Teeblätter in der Glukosebrühe träge im Kreis schwammen, und fragte vorsichtig nach, warum Ada die vergessenen Werke eines walisischen Faschisten haben wollte, die, wie sie selbst sagte, unverkäuflich waren.

Irgendwo weit weg in den Trümmern begann eine der wenigen noch überlebenden Kirchenuhren zu schlagen, aber Ada, die bereits geruhsam Richtung Tür wankte, blieb bereitwillig stehen, um ihren Gehilfen zu belehren und dem Lesepublikum, das fröstelnd draußen stand, zusätzlichen Verdruss zu bereiten.

»Weil ich hust hust hust weiß, wann mein Geld gut angelegt ist. Alles seltene, signierte Bücher, hat dieser Charing-Cross-Schwachkopf gesagt. Glaub mir – wir müssen die hust hust nur ’n bisschen liegenlassen, dann wird gottverdammter Goldstaub draus. So isses mit dem ganzen okkulten Plunder – kaum jemand will den haben, außer ein paar Spinnern, und die reißen dir das Zeug aus der Hand. Das sind hust lauter Geldscheißer, die meisten jedenfalls.«

Sie drehte das ausgebleichte Pappschild an der Tür um, sodass auf der Außenseite statt SCHLOSSEN jetzt FFEN stand, und tat dann so, als wüsste sie nicht, welcher der vielen Schlüssel ins Schloss passte, also probierte sie alle aus. In ihren Augen funkelte, während die kurze Schlange draußen alle Hoffnung fahren ließ, über den dicken Tränensäcken reine Schadenfreude. Dennis vermutete, ohne es auszusprechen, dass Coffin Ada eigentlich ein Dracula war, der sich am Leid der Menschen labte. Schließlich war die Tür FFEN. Von einem Hustenanfall geschüttelt, begrüßte sie die um Einlass Bittenden mit feindseligem Gefuchtel und bedeutete ihnen mit gereizten Gesten, durch den feuchten Dunst aus pulmonalem Sprühnebel einzutreten. Solcherart zu einer Viehherde herabgewürdigt, schlurfte ein Quartett von Männern mittleren Alters missmutig zu ihrem jeweiligen Regal, während Ada – der die Strümpfe um die Knöchel hingen und die versuchte, während des Hustens weiterzurauchen – sich zur Theke zurückbegab, um das Gespräch mit ihrem katzbuckelnden Untergebenen fortzusetzen. Mit Augen wie geronnene Eiercreme begutachtete sie die sich verfestigende Sauerei in der Tasse ihres Angestellten. Ostentativ rührte sie ihre eigene Tasse um und trank dann laut schlürfend einen tiefen Schluck, bevor sie die Kasse öffnete und zwei Fünfer zusammen mit einer Handvoll Ein-Pfund-Scheine herausnahm.

»Dieser hust hust hust hust Harrison meint, sie sind zwanzig Tacken wert, seine Machen-Schmöker. Ich auch, aber da kann er lang warten. Ich geb dir fünfzehn mit. Wenn du ihn noch weiter runterhandelst, kannst du den hust hust hust hust Rest behalten.«

Sie drückte ihm das Geld zusammen mit einer Liste der gewünschten Bücher in die Hand, und Dennis steckte sich alles in die Innentasche seiner Jacke, wo diese ausnahmsweise keine Löcher hatte. Die Glocke über der Tür klingelte vorwurfsvoll – einer der vier Männer war zusammen mit dem ganz kurz einfallenden Sonnenschein hinausgegangen, ohne einen Kauf zu tätigen. Dennis wusste nicht, ob Adas giftiges Grinsen dem Nicht-Kunden galt oder dem von dannen ziehenden Tageslicht. Nach einem Gehuste, das sich mindestens einen ellenlangen Absatz hinzog, fuhr sie fort, ihm schnaufend und schniefend Anweisungen zu erteilen.

»Und schau dich außerdem nach seltenen okkulten Sachen um. Hab das Gefühl, die werden demnächst heftig nachgefragt. Und zieh ’nen Mantel an, sonst holst du dir noch hust hust hust hust hust hust den Tod.«

Er nickte, womit er meist besser fuhr als mit irgendeiner Erwiderung, trug seine innen mit Zucker lasierte Tasse in die Küche und schnappte sich unterwegs einen Gabardine-Regenmantel. Als er wieder vorne im Laden war und in den Mantel schlüpfte, bemerkte er, dass sich einer der drei verbliebenen Kunden mit einem wohlerhaltenen Exemplar von Sax Rohmers Der Opiumkönig und hochmütiger Miene der Theke näherte, wobei Letzteres, wie Dennis nur zu gut wusste, einem Geschäftsabschluss zur beiderseitigen Zufriedenheit nicht eben förderlich war. Hastig knöpfte er, auf halbem Weg zur Tür, den Mantel zu – er wollte auf keinen Fall miterleben, wie Ada die Gelegenheit ergriff, sich von ihrer schlechtesten Seite zu zeigen. Aber er war nicht schnell genug. Der unglückselige Mann stand inzwischen schon vor der Theke und begrüßte die Ladeninhaberin mit einem herablassenden Grinsen, das er wohl für einschüchternd hielt. Ada leckte sich mit ihrer an eine Rosenknospe gemahnenden Zungenspitze über die ausgedörrten Lippen, und Dennis versuchte sich zu erinnern, ob er sie jemals hatte blinzeln sehen. Er war sich nicht einmal sicher, ob sie Augenlider hatte.

»Oh, Sax hust hust hust hust Rohmer soll es sein? ’Ne ausgesprochen gute Wahl, das Buch. Sehr beliebt. Hust hust hust. Möchten Sie dafür ’ne Papiertüte hust hust?«

Der überraschte Mann, auf dessen Jackenaufschlag inzwischen Speichel glitzerte – ein Lehrer vielleicht oder ein Arzt, der es gewohnt war, Anweisungen zu erteilen –, versuchte, bei seiner Strategie vornehmer Heiterkeit zu bleiben.

»Ha ha, ja, ich habe mir da den Umschlag angeschaut …«

»Mm. Sehr ansprechend. Die bei Cassell erschienene Erstausgabe von 1919, und für sieben Schilling hust hust hust hust äußerst preiswert.«

»Ha ha. Nein, mir ist da vielmehr aufgefallen, dass er hier und dort verfärbt ist, und auch der Buchrücken ist rissig. Was meinen Sie – sagen wir fünf Schilling?«

Noch immer ohne die geringste Regung auf ihren steinernen Gesichtszügen erwiderte Ada den Blick des Mannes für einen Moment und betrachtete dann das bestoßene Buch in ihrer Hand, als verstünde sie rein gar nichts. Schließlich neigte sich ihre starre Haartracht nach hinten, und wieder glotzte sie in die zunehmend verunsicherten Augen des Mannes.

»Oh. Hust hust hust. Sie wollen feilschen.«

Dennis hatte genug. Er murmelte ein eiliges »Na schön, ich bin dann mal weg. Bis später!« und lief zum Ausgang, vorbei an den beiden anderen Kunden, die wie angewurzelt dastanden und beobachten, wie an der Theke eine Katastrophe ihren Lauf nahm. Adas Räucherstimme wurde ein ganzes Stück lauter.

»Sie möchten hust hust gottverdammt nochmal feilschen? Geht’s Ihnen darum, Sie hust hust hust hust hust hust hust hust kleines feilschendes Arschloch?«

Von seiner Feigheit getrieben stürzte Dennis, während das Glöckchen erklang, durch die Tür hinaus in eine Welt, wo es nach Benzin, Ziegelstaub, Kohlequalm, Pferdedreck, Fleischabfällen, Gerbereien und Klebstofffabriken roch, wo die Pisse nach Bier stank und die frische Luft nach Wundsalbe. Trotz seiner schnellen Storchenschritte hatte er den Gibraltar Walk kaum zur Hälfte überquert, als die Glocke an der Ladentür abermals läutete. Er musste gar nicht erst überlegen, wem da die Stunde schlug, aber er drehte trotzdem den Kopf und spähte über die Schulter.

Lowell’s Books & Magazines befand sich am oberen Ende des Gibraltar Walk, ein einsamer kariöser Zahn, der aus einem Kiefer aufragte, der nicht mehr vorhanden, sondern bei dem vor Kurzem beendeten Wettkampf glatt rausgeschlagen worden war. Alle anderen Häuser der Straße und damit auch die Straße selbst hatten sich in klumpigen Bimsstein verwandelt, wie auch die Gosset Street und die Satchwell Road unmittelbar daneben. Der unselige Kunde entfernte sich rückwärts von der offenen Tür, wo seine Peinigerin, wie ein Skelett aus miteinander verhakten Kleiderbügeln rasselnd, in ihrem makabren Morgenmantel und den Pantoffeln stand. Sie hielt das Buch von Sax Rohmer hoch, als wollte sie mit der Bibel eines Hexenjägers eine Horde Ketzer vertreiben.

»Fünf hust hust hust gottverdammte Schilling? Feilschen wollen Sie? Hust hust hust. Ihnen zeig ich, was ich von Ihrem gottverdammten Gefeilsche halte! Von wegen fünf Schilling, Sie hust hust hust hochnäsiger Wichsfleck! Da haben Sie hust hust Ihr Schnäppchen …«

Schwitzend und Schleim spuckend riss Ada den Vorderdeckel des Buches ab und schleuderte ihn dem stammelnden, zurückweichenden Missetäter entgegen. Der Buchrücken folgte auf den Fuß, und dann zerrte sie in emphysematischer Raserei an den Eingeweiden des Buches, zerlegte es in einzelne Bögen mit fett gedruckten Kapitelüberschriften: Kerry befragt das Orakel, Nachtleben in Soho, Der schwarze Rauch