5,99 €

Mehr erfahren.

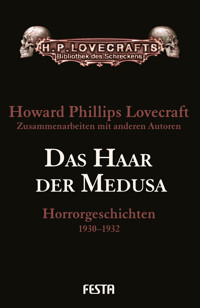

- Herausgeber: Festa Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

H. P. Lovecraft schrieb einige seiner faszinierendsten Erzählungen für andere, als Ghostwriter oder Mitautor. Oft, aber nicht immer, verfasste er die Geschichten ganz alleine und übernahm nur einige Grundideen. Deshalb müsste man viele davon eigentlich als seine eigenen Werke einstufen. Diese Ausgabe in drei Bänden enthält alle Erzählungen, die das dunkle Genie zusammen mit anderen Autoren schrieb: Band 1: Die geliebten Toten (1918-1929) Band 2: Das Haar der Medusa (1930-1932) Band 3: Der geflügelte Tod (1933-1936) Die Hardcover mit Leseband haben nicht nur einen schwarzen Schutzumschlag, sondern sind auch jeweils bedruckt mit einer umlaufenden farbigen Illustration des Künstlers Dean Samed aus England. Kosmischer Schrecken vom Schöpfer des Cthulhu-Mythos. Stephen King: »Der größte Horrorautor des 20. Jahrhunderts ist H. P. Lovecraft – daran gibt es keinen Zweifel.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Aus dem Amerikanischen von Usch Kiausch und Malte Schulz-Sembten

Impressum

Originalausgabe

© dieser Ausgabe 2017 by Festa Verlag, Leipzig

Alle Rechte vorbehalten

eISBN 978-3-86552-580-2

www.Festa-Verlag.de

Inhalt

Impressum

H. P. Lovecraft & Zealia Bishop: DAS HAAR DER MEDUSA

H. P. Lovecraft & Zealia Bishop: DER HÜGEL

H. P. Lovecraft & Henry S. Whitehead: DIE FALLE

H. P. Lovecraft & Henry S. Whitehead: BOTHON

H. P. Lovecraft & Hazel Heald: DAS GRAUEN IM MUSEUM

H. P. Lovecraft & Hazel Heald: DER MANN AUS STEIN

Originaltitel und Copyrightangaben

Entdecke die Festa-Community

H. P. Lovecraft & Zealia Bishop

DAS HAAR DER MEDUSA

Die Fahrt nach Cape Girardeau hatte durch eine mir unbekannte Gegend geführt. Als sich das Licht am späten Nachmittag – fast wie in einem Traum – golden einfärbte, wurde mir klar, dass ich mich nach dem Weg erkundigen musste, wenn ich die Stadt noch vor dem Abend erreichen wollte. Ich hatte keine Lust, nach Einbruch der Dunkelheit in diesem trostlosen Tiefland Süd-Missouris herumzuirren, denn die Straßen waren schlecht und im offenen Sportwagen machte sich die Novemberkälte deutlich bemerkbar. Außerdem ballten sich am Horizont dunkle Wolken zusammen. Also spähte ich durch die langen graublauen Schatten, die sich als Streifen über die flachen bräunlichen Felder gelegt hatten, und hielt Ausschau nach irgendeinem Haus, wo man mir Auskunft geben konnte.

Es war ein einsamer, menschenleerer Landstrich, doch schließlich entdeckte ich rechter Hand inmitten einer Baumgruppe an einem Flüsschen ein Dach. Das Haus stand etwa einen Kilometer von der Straße entfernt und war vermutlich über irgendeinen Feldweg oder eine Auffahrt zu erreichen, auf die ich sicher bald stoßen würde. Da eine näher gelegene Behausung nicht in Sicht war, beschloss ich, mein Glück dort zu versuchen. Und so war ich froh, als aus dem Gebüsch an der Straße die Überreste eines steinernen Eingangstors auftauchten. Tor und Zufahrt waren von ausgedörrten Reben und Gestrüpp überwuchert, was erklärte, dass ich aus der Ferne keinen Weg hatte ausmachen können. Ich sah, dass ich mit dem Wagen hier nicht weiterkommen würde, deshalb stellte ich ihn vorsichtshalber nahe beim Tor ab, wo dichtes Grün ihn vor jedem Regenguss schützen würde. Danach stieg ich aus und machte mich auf den langen Weg zum Haus.

Als ich im zunehmenden Zwielicht dem von Gebüsch überwachsenen Pfad folgte, beschlich mich unverkennbar das Gefühl einer bösen Vorahnung, vermutlich ausgelöst durch die düstere Atmosphäre des Verfalls, die über dem Tor und der früheren Einfahrt hing. Aus den in die alten Steinsäulen eingemeißelten Ornamenten schloss ich, dass hier früher einmal ein stattlicher hochherrschaftlicher Landsitz gelegen haben musste. Es war deutlich zu sehen, dass ursprünglich hohe Linden den Weg wie Wachposten gesäumt hatten. Manche waren mittlerweile abgestorben, andere inmitten des wild wuchernden Gestrüpps kaum noch als eigenständige Bäume auszumachen.

Während ich mich vorwärtskämpfte, hefteten sich Kletten und klebrige Schlingpflanzen an meine Kleidung. Allmählich fragte ich mich, ob hier überhaupt noch jemand wohnte. War die ganze Mühe umsonst? Kurz war ich versucht, umzukehren und es bei irgendeiner Farm weiter oben an der Straße zu probieren. Doch dann weckte der Anblick des Hauses meine Neugier und Abenteuerlust.

Das von Bäumen umgebene baufällige Gebäude hatte etwas an sich, das mich herausforderte und faszinierte, denn es zeugte von dem Charme und der Weiträumigkeit einer längst vergangenen Epoche in einem viel weiter südlich gelegenen Landesteil. Es war ein typisches aus Holz erbautes Plantagenhaus in dem der Klassik nachempfundenen Stil des frühen 19. Jahrhunderts, ausgestattet mit zweieinhalb Stockwerken und einem prächtigen Vorbau mit ionischen Säulen. Die Säulen reichten bis zum Dachgeschoss und stützten ein Giebeldreieck. Es war nicht zu übersehen, dass sich das Gebäude bereits im fortgeschrittenen Stadium des Verfalls befand. Eine der Säulen war in sich zusammengefallen und zu Boden gestürzt und die obere Veranda hing gefährlich durch. Vermutlich hatten in der Umgebung des Wohnhauses früher noch weitere Bauten gestanden.

Während ich die breite Steintreppe zur Eingangsterrasse und zu der mit geschnitzten Ornamenten und einem Oberlicht versehenen Haustür hinaufging, war ich so nervös, dass ich eine Zigarette anzünden wollte. Doch dann sah ich, wie trocken und leicht entflammbar alles ringsum war, und verzichtete darauf. Zwar war ich mittlerweile überzeugt, dass in diesem Haus niemand mehr wohnte, trotzdem zögerte ich, seine Würde zu verletzen, indem ich dort einfach eindrang. Deshalb zerrte ich an dem verrosteten eisernen Türklopfer, bis er sich endlich bewegte, und schlug sachte gegen das Holz. Daraufhin schien das ganze Haus zu beben und zu rumpeln. Als niemand antwortete, hämmerte ich nochmals, diesmal lauter, mit dem schwerfälligen, quietschenden Klopfer gegen die Tür – nicht nur, um einen möglichen Bewohner der Ruine auf mich aufmerksam zu machen, sondern auch, um das Gefühl unheimlicher Stille und Einsamkeit zu vertreiben.

Irgendwo am Fluss war das traurige Gurren einer Taube zu hören, und es kam mir so vor, als wäre sogar das dahinströmende Wasser schwach zu vernehmen. Fast wie von einem Traum umfangen griff ich nach der uralten Türklinke, rüttelte daran und versuchte kühn, die große, in sechs Felder aufgeteilte Tür zu öffnen. Sofort merkte ich, dass sie nicht abgesperrt war. Sie klemmte zwar und quietschte in den Angeln, doch es gelang mir, sie aufzustoßen. Gleich darauf betrat ich die riesige dämmerige Eingangshalle.

Doch schon im selben Moment bereute ich es. Nicht dass mich in dieser düsteren, staubigen Halle mit ihrem gespenstischen Mobiliar im Empire-Stil eine Legion von Spukgestalten erwartet hätte. Aber mir wurde sofort klar, dass das Haus keineswegs unbewohnt war.

Die Stufen der großen geschwungenen Treppe knarrten, und es waren langsame, zögerliche Schritte nach unten zu hören. Und nun entdeckte ich auf dem Treppenabsatz eine hochgewachsene, aber gebeugte Gestalt, denn vor einem prächtigen Fenster im Palladio-Stil zeichnete sich kurz deren Silhouette ab.

Den anfänglichen Schrecken überwand ich schnell. Als die Gestalt die letzten Stufen herunterkam, war ich darauf vorbereitet, den Hausherrn, in dessen Privatsphäre ich eingedrungen war, angemessen zu begrüßen. Im Halbdunkel konnte ich erkennen, dass er in die Tasche griff und nach Streichhölzern suchte. Ein Licht flackerte auf: Er hatte eine kleine Petroleumlampe angezündet, die am Fuß der Treppe auf einem wackeligen Tischchen stand. Der schwache Lichtschein offenbarte die gekrümmte Gestalt eines sehr großen mageren alten Mannes. Trotz seiner unordentlichen Bekleidung und des unrasierten Gesichts hatte er die Haltung und die Miene eines Mannes aus gutem Hause.

Ich wartete nicht ab, bis er irgendetwas sagte, sondern begann sofort damit, meine Anwesenheit zu erklären: »Bitte entschuldigen Sie, dass ich hier einfach so eingedrungen bin. Aber als sich auf mein Klopfen hin nichts rührte, nahm ich an, das Haus sei unbewohnt. Eigentlich wollte ich mich nur nach dem besten, das heißt dem kürzesten Weg nach Cape Girardeau erkundigen. Ich hatte vor, noch vor Einbruch der Dunkelheit dort einzutreffen, aber jetzt ist das natürlich …«

Der Mann nutzte meine Pause und sprach mich in genau dem kultivierten Ton an, den ich bei ihm erwartet hatte. Seine weiche, leicht schleppende Aussprache war so unverkennbar südstaatlich wie das Haus, das er bewohnte.

»Eher müssen Sie mir verzeihen, dass ich auf Ihr Klopfen nicht schneller reagiert habe. Aber ich lebe sehr zurückgezogen und erwarte normalerweise keine Besucher. Zunächst hielt ich Sie nur für irgendeinen neugierigen Menschen. Als Sie wiederholt klopften, machte ich mich schließlich auf den Weg, um aufzumachen. Aber es geht mir nicht gut und ich kann mich nur sehr langsam bewegen. Spirale Neuritis ist eine sehr lästige Erkrankung. Doch was Ihre Ankunft in der Stadt bei Tageslicht betrifft: Das wird schlicht nicht klappen. Die Straße, auf der Sie sich befinden – ich nehme an, Sie sind von der Toreinfahrt hierhergekommen –, ist weder die beste noch die kürzeste dorthin. Wenn Sie das Tor hinter sich lassen, müssen Sie von hier aus gesehen die erste nach links führende Abzweigung nehmen – das heißt die erste richtige Straße linker Hand. Es zweigen auch drei oder vier Feldwege ab, doch die brauchen Sie nicht zu beachten. Die richtige Straße können Sie gar nicht verfehlen, denn unmittelbar gegenüber der Abzweigung steht auf der rechten Seite eine auffällig große Weide. Sobald Sie auf die Straße eingebogen sind, fahren Sie geradeaus, an zwei Querstraßen vorbei, und biegen dann in die dritte rechts ein. Danach …«

»Halt, bitte nicht so schnell«, unterbrach ich ihn. »Wie soll ich denn alle diese Richtungsangaben in pechschwarzer Dunkelheit befolgen? Ich bin ja noch nie in dieser Gegend gewesen. Und wie sollen mir meine zwei recht schwachen Scheinwerfer zeigen, wo eine regelrechte Straße abzweigt und wo nicht? Außerdem wird’s wohl bald ein Unwetter geben, und mein Wagen hat kein Verdeck. Offenbar stecke ich böse in der Klemme, wenn ich heute Abend noch nach Cape Girardeau fahren will. Besser versuch ich’s wohl gar nicht erst. Ich will Ihnen ja keine Mühe machen, aber könnten Sie sich in Anbetracht meiner Lage vorstellen, mich für eine Nacht unterzubringen? Ich werde Ihnen nicht zur Last fallen, brauche weder Essen noch sonst etwas. Mir würde es schon reichen, wenn Sie mich in irgendeiner Ecke übernachten lassen, in der ich bis zum Tagesanbruch schlafen kann. Den Wagen kann ich an der Straße lassen – dort, wo er jetzt steht. Schlimmstenfalls regnet es hinein, aber das wird keinen großen Schaden anrichten.«

Bei dieser überfallartigen Bitte veränderte sich die Miene des alten Mannes, wie ich sah: Der Ausdruck stiller Resignation wich dem leicht befremdeter Verblüffung.

»Schlafen? Hier?«

Meine Bitte schien ihn so sehr zu verwundern, dass ich sie wiederholte. »Ja, wieso nicht? Ich versichere Ihnen, dass ich Ihnen keine Mühe machen werde. Welche andere Möglichkeit bleibt mir denn? Ich kenne mich in dieser Gegend nicht aus, in der Dunkelheit sind diese Straßen ein einziges Labyrinth, und ich wette, in spätestens einer Stunde wird’s hier in Strömen gießen …«

Nun fiel mir mein Gastgeber seinerseits ins Wort, und dabei schwang ein sonderbarer Unterton in seiner tiefen, klangvollen Stimme mit.

»Ja, natürlich müssen Sie fremd in dieser Gegend sein. Sonst würden Sie gar nicht daran denken, hier zu schlafen, wären gar nicht erst auf die Idee gekommen, diesen Ort aufzusuchen. Heutzutage kommt kein Mensch mehr hierher.«

Er beließ es bei dieser Bemerkung. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass seine knappen Worte irgendein Geheimnis andeuteten – was meinen Wunsch, hier zu übernachten, nur noch verstärkte. Zweifellos hatte dieser Ort irgendetwas Sonderbares an sich, das mich herausforderte. Der durchdringende Modergeruch schien tausend Geheimnisse zu bergen. Erneut fiel mir auf, wie außerordentlich baufällig alles ringsum aussah. Das offenbarte selbst das schwache Licht der einzigen kleinen Lampe. Mir war jämmerlich kalt, und zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass es hier offenbar keine Heizmöglichkeit gab. Doch inzwischen war ich so neugierig geworden, dass ich unbedingt hierbleiben und etwas über diesen Einsiedler und seine düstere Behausung in Erfahrung bringen wollte.

»Das ist mir egal«, erwiderte ich. »An dem, was andere Leute tun oder lassen, kann ich nichts ändern. Aber ich hätte wirklich gern ein Fleckchen, wo ich bis zur Morgendämmerung nächtigen kann. Wenn die Menschen dieses Haus meiden, könnte es ja auch daran liegen, dass es so heruntergekommen wirkt, oder? Klar, vermutlich würde es ein Vermögen kosten, ein solches Anwesen instand zu halten. Doch wenn Ihnen diese Belastung zu groß ist, wieso suchen Sie sich dann nicht eine kleinere Wohnung? Warum wollen Sie unter allen Umständen hierbleiben, trotz aller Mängel und Härten?«

Der alte Mann schien mir meine Fragen nicht übel zu nehmen. »Natürlich können Sie hierbleiben, wenn Sie das wirklich wollen«, bemerkte er mit ernster Stimme. »Ich weiß von keiner Gefahr, die Ihnen hier drohen könnte. Allerdings behaupten andere, hier seien gewisse, äußerst unliebsame Einflüsse am Werk. Was mich betrifft: Ich bleibe hier, weil ich hierbleiben muss. Es gibt hier etwas, das ich aus Pflichtgefühl schützen muss – etwas, das mich hier festhält. Ich wünschte, ich hätte das Geld, die Gesundheit und den nötigen Antrieb, mich angemessen um Haus und Grundstück zu kümmern.«

Jetzt noch neugieriger geworden beschloss ich, meinen Gastgeber beim Wort zu nehmen. Als er mir mit einer Geste zu verstehen gab, dass ich ihm folgen sollte, stieg ich hinter ihm langsam die Treppe hoch. Inzwischen war es sehr dunkel geworden, und ein leises Prasseln draußen verriet mir, dass es, wie befürchtet, zu regnen begonnen hatte. Ich hätte jeden Unterschlupf dankbar angenommen, aber dieser hier war mir wegen der Hinweise darauf, dass das Haus und den Hausherrn irgendwelche Geheimnisse umgaben, besonders recht. Als unverbesserlicher Liebhaber des Fantastischen hätte ich keinen passenderen Zufluchtsort finden können.

II

Im oberen Stockwerk gab es ein Eckzimmer, das nicht ganz so verwahrlost war wie das übrige Haus. In dieses Zimmer führte mich mein Gastgeber, stellte seine kleine Lampe ab und zündete eine etwas größere an. Die Sauberkeit des Zimmers, dessen Einrichtung und die an den Wänden aufgereihten Bücher verrieten mir, dass ich den Alten zu Recht für einen Mann von Stand mit kultiviertem Geschmack gehalten hatte. Zweifellos war er ein Einsiedler und Sonderling, doch er hielt sich immer noch an gewisse Gepflogenheiten und war geistig rege. Nachdem er mir einen Platz angeboten hatte, fing ich mit ihm ein Gespräch über allgemeine Themen an und stellte zu meiner Freude fest, dass er keineswegs ein wortkarger Mensch war. Im Gegenteil schien er eher froh zu sein, sich mit jemandem unterhalten zu können, und versuchte nicht einmal, persönlichen Dingen auszuweichen.

Wie ich erfuhr, hieß er Antoine de Russy und stammte aus einer uralten einflussreichen und kultivierten Pflanzerfamilie in Louisiana. Vor mehr als hundert Jahren war sein Großvater als jüngerer Sohn der Familie wie seinerzeit üblich weggezogen, ins südliche Missouri, und hatte dort ein neues Anwesen ganz im noblen Stil seiner Vorfahren geschaffen. Er hatte dieses mit Säulen versehene Herrenhaus errichten lassen und dessen Umgebung mit allem ausgestattet, was zu einer großen Plantage gehörte. Zeitweilig hatten bis zu 200 Schwarze in den Hütten gewohnt, die früher auf dem flachen Gelände hinter dem Herrenhaus standen – Grund und Boden, den mittlerweile größtenteils der Fluss geschluckt hatte. Wenn man sie abends singen, lachen und Banjo spielen hörte, sagte er, habe man den ganzen Zauber einer Zivilisation und Gesellschaftsordnung gespürt, die es nun leider nicht mehr gebe. Vor dem Haus, wo die imposanten Eichen und Weiden wie Wächter gestanden hatten, habe sich der stets sorgfältig gewässerte und gestutzte Rasen wie ein breiter grüner Teppich erstreckt, durchzogen von gepflasterten und von Blumen gesäumten Spazierwegen. »Riverside«, wie dieses Anwesen genannt wurde, sei damals ein entzückendes, idyllisches Landgut gewesen. Mein Gastgeber konnte sich anhand vieler Spuren selbst noch an dessen schönste Zeit erinnern.

Mittlerweile goss es tatsächlich in Strömen. Dichte Wassermassen prasselten auf das undichte Dach, die Wände und Fenster, sodass unzählige Tropfen durch unzählige Spalten und Risse drangen und an unerwarteten Stellen bis zum Fußboden sickerten. Der zunehmende Wind rüttelte an den verfaulenden, halb aus den Angeln gerissenen Fensterläden. Aber mir machte all das nichts aus, denn ich wusste, ich würde gleich eine Geschichte zu hören bekommen. Mein Gastgeber, der in Erinnerungen schwelgte, machte einmal zwar Anstalten, mir meine Schlafgelegenheit zu zeigen, doch dann fuhr er fort, sich die gute alte Zeit ins Gedächtnis zu rufen. Mir war klar, dass ich bald erfahren würde, wieso er ganz allein in diesem uralten Haus wohnte und warum seine Nachbarn meinten, hier seien äußerst unliebsame Einflüsse am Werk. Mit sehr melodischer Stimme erzählte er mehr und mehr, bis seine Geschichte eine Wendung nahm, die bei mir jeglicher Müdigkeit entgegenwirkte.

»Ja, Riverside wurde 1816 gebaut und mein Vater 1828 geboren. Lebte er noch, wäre er jetzt über hundert Jahre alt, aber er ist jung gestorben – so jung, dass ich mich kaum noch an ihn erinnere. Das war 1864. Er fiel im Krieg, als Angehöriger des Generalstabs des Siebten Infanterieregiments von Louisiana, denn er war in die alte Heimat zurückgekehrt, um sich zum Kriegsdienst zu melden. Mein Großvater war zu alt zum Wehrdienst, aber er wurde 95 und half meiner Mutter, mich großzuziehen. Und es war eine gute Erziehung, das muss ich den beiden lassen. Wir hatten immer ein starkes Traditionsbewusstsein – ein ausgeprägtes Ehrgefühl –, und mein Großvater sorgte dafür, dass ich genau wie alle früheren de Russys aufwuchs, so wie jede Generation der Familie seit dem Zeitalter der Kreuzzüge. Der Krieg hatte uns in finanzieller Hinsicht nicht völlig ruiniert, wir konnten auch danach noch sehr komfortabel leben. Ich besuchte eine gute Schule in Louisiana und anschließend die Universität von Princeton. Später gelang es mir, die Plantage einigermaßen gewinnbringend weiterzuführen – aber Sie sehen ja, was heute daraus geworden ist.

Meine Mutter starb, als ich 20 war, und mein Großvater zwei Jahre später. Danach fühlte ich mich recht einsam, bis ich 1885 in New Orleans eine entfernte Cousine heiratete. Vielleicht hätte sich alles anders entwickelt, wäre sie am Leben geblieben, doch sie starb bei der Geburt meines Sohnes Denis. Nun hatte ich nur noch Denis. Ich wollte keine neue Ehe eingehen und widmete mich ausschließlich meinem Sohn. Wie ich, wie alle de Russys, hatte er dunkle Haare, war hochgewachsen und schlank und ein wahrer Hitzkopf.

Ich erzog ihn so, wie mein Großvater mich erzogen hatte, aber wenn es um Fragen der Ehre ging, brauchte er nicht viel Anleitung. Das Ehrgefühl steckte wohl einfach in ihm drin. Niemals habe ich einen so leicht zu begeisternden Menschen wie ihn erlebt. Mit Mühe konnte ich ihn davon abhalten, von zu Hause wegzulaufen und sich als Freiwilliger zum Krieg gegen Spanien zu melden, und da war er erst elf Jahre alt! Außerdem war dieser junge Hitzkopf auch ein Romantiker – voller Ideale. Heute würde man ihn wohl einen Viktorianer nennen. Man brauchte ihm gar nicht erst zu sagen, dass er sich von den Niggerweibern fernhalten sollte. Ich habe ihn auf die Schule geschickt, die ich besucht hatte, und anschließend auch nach Princeton. 1909 beendete er dort das Grundstudium.

Schließlich entschied er sich dafür, Arzt zu werden, und studierte ein Jahr lang Medizin in Harvard. Danach setzte er sich in den Kopf, die alte französische Tradition der Familie fortzusetzen, und überredete mich dazu, ihn an der Sorbonne studieren zu lassen. Ich war stolz auf ihn und willigte ein, obwohl mir klar war, wie einsam ich mich fühlen würde, wenn er so weit entfernt von mir lebte. Ich wünschte bei Gott, ich hätte es ihm verweigert. Doch ich dachte, man könne den Jungen blindlings auch nach Paris ziehen lassen, ihm werde dort schon nichts zustoßen. Er nahm ein Zimmer in der Rue St. Jacques, ganz in der Nähe der Universität im Quartier Latin. Aber nach dem, was er in seinen Briefen berichtete und von seinem Freundeskreis erzählte, hatte er mit den lockeren Vögeln dort und deren Albernheiten nichts am Hut. Die Leute, mit denen er verkehrte, waren fast alle junge Männer aus der Heimat – ernsthafte Studenten und Künstler, die sich mehr auf ihre Arbeit konzentrierten, als sich in Szene zu setzen und die Puppen tanzen zu lassen.

Aber es gab natürlich auch sehr viele junge Männer, die sozusagen eine Gratwanderung zwischen solidem Studium und persönlichen Entgleisungen machten: die Schöngeister, die Dekadenten, Sie wissen schon. Auf Experimente im Leben und in den Sinnesempfindungen aus, solche Typen wie Baudelaire. Selbstverständlich stieß Denis auch auf jede Menge solcher Menschen und bekam viel von deren Leben mit. Es gab bei ihnen alle möglichen verrückten Zirkel und Kulte – nachgeahmte Teufelsanbetungen, nachgespielte Schwarze Messen und Ähnliches. Im Großen und Ganzen hat es bei ihnen wohl keinen großen Schaden angerichtet. Vermutlich haben die meisten von ihnen die Dinge nach ein, zwei Jahren völlig vergessen. Einer, der sich am intensivsten mit diesen absonderlichen Dingen befasste, war ein junger Mann, den Denis schon von der Schule her kannte, Frank Marsh, aus New Orleans. Ich wiederum war mit dessen Vater bekannt. Frank war ein Anhänger Lafcadio Hearns, Gauguins und van Goghs – ein typischer Vertreter der dekadenten Fin-de-Siècle-Kultur, die in den 1890er-Jahren besonders in Großbritannien aufgeblüht war. Der arme Teufel, er hatte wirklich das Zeug zu einem großen Künstler.

Marsh war der älteste Freund, den Denis in Paris hatte, und so verstand es sich von selbst, dass sie sich oft trafen, um über die alten Zeiten an der St. Clair Academy und solche Dinge zu reden. Mein Sohn erwähnte Marsh häufig in seinen Briefen, und ich sah nichts besonders Schädliches darin, als er berichtete, Marsh habe sich einer Gruppe von Mystikern angeschlossen. Offenbar war unter den Bohemiens am linken Seine-Ufer gerade irgendein Kult in Mode, in dessen Mittelpunkt prähistorische Magie in Ägypten und Karthago stand – irgendein Blödsinn, der vorgab, sich auf vergessene Quellen des Geheimwissens in untergegangenen afrikanischen Zivilisationen zu beziehen, etwa im alten Zimbabwe oder in den früheren atlantischen Städten in der Sahara-Region des Ahaggar. Dort drehte sich viel dummes Geschwätz um Schlangen und menschliches Haar. Zumindest nannte ich es damals dummes Geschwätz.

Oft zitierte Denis Marshs sonderbare Behauptung, dass die Legenden über Medusas Schlangenhaar lediglich gewisse Tatsachen verschleierten, genau wie die zeitlich späteren ptolemäischen Mythen um Königin Berenike. Angeblich hatte sie ihr Haar geopfert, um das Leben ihres Gatten und Bruders zu retten, das dann als neues Sternbild Coma Berenices am Nachthimmel erschienen war. Eigentlich hatte ich nicht den Eindruck, dass diese Geschichten Denis sonderlich beeindruckten – bis zu der Nacht, in der in Frank Marshs Wohnung ein seltsames Ritual stattfand und er die Priesterin des Kults kennenlernte. Die meisten Anhänger des Kults waren junge Männer, doch an dessen Spitze stand eine junge Frau, die sich Tanit-Isis nannte. Allerdings ließ sie durchblicken, ihr richtiger Name, der Name, den man ihr in ihrer jüngsten Inkarnation gegeben habe, wie sie es ausdrückte, laute Marceline Bedard. Sie behauptete, sie sei die uneheliche Tochter des Marquis de Chameaux. Offenbar hatte sie sich mit wenig Erfolg als Künstlerin und Malermodell versucht, ehe sie sich dem rentableren Spiel mit der Magie zugewandt hatte. Irgendjemand erzählte, sie habe eine Zeit lang auf den karibischen Inseln gelebt – ich glaube, es war auf Martinique –, doch sie war sehr zurückhaltend mit Auskünften über ihre Vergangenheit. Zu ihrem Getue gehörte es, dass sie sich sehr asketisch und wie eine Heilige gab, allerdings glaube ich nicht, dass die Studenten mit ein wenig Lebenserfahrung das besonders ernst nahmen.

Denis jedoch besaß kaum Lebenserfahrung und schrieb mir einen zehn Seiten langen Brief, in dem er von der gerade entdeckten Göttin schwärmte. Wäre mir doch nur bewusst gewesen, wie naiv er immer noch war! Dann hätte ich wohl irgendetwas dagegen unternehmen können, doch ich dachte im Traum nicht daran, diese jugendliche Vernarrtheit ernst zu nehmen. Unsinnigerweise war ich davon überzeugt, dass Denis’ ausgeprägtes Ehrgefühl und sein Familienstolz ihn stets vor allen schwerwiegenden persönlichen Verstrickungen bewahren würden.

Doch mit der Zeit begannen mich seine Briefe zu beunruhigen. Immer häufiger erwähnte er diese Marceline, immer seltener erzählte er von seinen Freunden. Stattdessen beschwerte er sich darüber, wie ›verletzend und albern‹ sie sich verhielten, indem sie sich weigerten, Marceline ihren Müttern und Schwestern vorzustellen. Anscheinend hat er sie nie mit Fragen über ihre Vergangenheit belästigt. Zweifellos erzählte sie ihm jede Menge romantische Märchen über ihre Herkunft und die göttlichen Offenbarungen und klagte darüber, wie geringschätzig sie von den Menschen behandelt werde.

Schließlich wurde mir klar, dass Denis dabei war, jegliche Verbindung zum eigenen Freundeskreis abzubrechen, und die meiste Zeit mit seiner verführerischen Priesterin verbrachte. Auf ihre ausdrückliche Bitte hin verschwieg er seinen alten Freunden, dass er sich ständig mit der Frau traf, und so versuchte auch niemand in seinem Umkreis, ihm diese Liebesbeziehung auszureden.

Wahrscheinlich nahm die Frau an, Denis sei sagenhaft reich, denn er hatte etwas Aristokratisches an sich und Menschen einer gewissen Schicht halten alle vornehmen Amerikaner für wohlhabend. Jedenfalls sah sie wohl die seltene Gelegenheit gekommen, eine legale Verbindung mit einem heiratswürdigen jungen Mann einzugehen. Als ich irgendwann so beunruhigt war, dass ich Denis mit offenen Worten warnte, war es bereits zu spät: Der Junge hatte sie mittlerweile offiziell und rechtsgültig geheiratet und schrieb, er werde sein Studium abbrechen und die Frau nach Riverside mitbringen. Er teilte mir mit, sie habe ein großes Opfer gebracht, indem sie die Leitung des magischen Kults aufgegeben habe. Fortan werde sie nur noch ein Privatleben als seine Ehefrau führen – als Herrin von Riverside und Mutter der zukünftigen de Russys.

Nun ja, Sir, ich nahm es so gelassen wie möglich auf. Mir war klar, dass weltgewandte Europäer nach anderen Maßstäben leben und handeln, als sie für uns alteingesessene Amerikaner gelten. Und ich hatte ja eigentlich auch nichts Greifbares gegen diese Frau in der Hand. Sie mochte eine Hochstaplerin sein, aber hieß das unbedingt, dass ihr noch Schlimmeres anzulasten war? Ich versuchte damals wohl, diese Geschichte dem Jungen zuliebe so unbefangen wie möglich auf mich zukommen zu lassen. Offensichtlich blieb mir als Mann mit gesundem Menschenverstand ja auch gar nichts anderes übrig, als mich aus den Angelegenheiten meines Sohnes herauszuhalten, solange sich seine frisch angetraute Ehefrau an die Regeln der de Russys hielt. Sie sollte eine Chance haben, sich zu bewähren. Vielleicht würde sie der Familie gar nicht so schaden wie befürchtet. Also erhob ich keine Einwände gegen die Pläne meines Sohnes und machte ihm auch keine Vorwürfe. Was geschehen war, war nun mal geschehen, und ich war bereit, meinen Sohn zu Hause willkommen zu heißen, wen oder was er auch mitbringen mochte.

Drei Wochen, nachdem Denis mich durch ein Telegramm von der Heirat benachrichtigt hatte, trafen die beiden hier ein. Marceline war eine schöne Frau, das war nicht zu leugnen. Ich konnte nachvollziehen, dass der Junge so verrückt nach ihr war. Sie hatte tatsächlich etwas an sich, das auf eine Herkunft aus gutem Hause hinwies. Bis heute glaube ich, dass eine Spur aristokratischen Blutes in ihren Adern rann. Sie konnte nicht viel älter als 20 sein, war mittelgroß, recht schlank und bewegte sich von der ganzen Körperhaltung her so anmutig wie eine Tigerin. Sie hatte eine olivfarbene Haut, die an altes Elfenbein erinnerte, große, sehr dunkle Augen und zarte, fast klassische Gesichtszüge – für meinen Geschmack allerdings nicht genügend ausgeprägt – und eine so außergewöhnliche pechschwarze Haarmähne, wie ich sie noch niemals gesehen hatte.

Es wunderte mich nicht, dass sie dem Haar in ihrem magischen Kult eine so wichtige Rolle zugewiesen hatte; bei diesem üppigen Haarschopf musste ihr die Idee wie von selbst gekommen sein. Wenn sie die langen Locken aufsteckte, ähnelte sie einer orientalischen Prinzessin auf einer Zeichnung von Aubrey Beardsley. Ließ sie das Haar offen über den Rücken fallen, reichte es ihr bis unter die Knie und glänzte im Licht, als führte es ein irgendwie unheimliches Eigenleben. Beim Betrachten dieses Haars wären mir wohl auch ohne die Hinweise meines Sohnes Medusa oder Berenike eingefallen.

Manchmal hatte ich den Eindruck, dass es sich fast unmerklich wie von selbst bewegte und zu bestimmten Strähnen oder Strängen zusammenfand, aber das mag ich mir auch eingebildet haben. Marceline war ständig damit beschäftigt, es zu flechten, und behandelte es anscheinend auch mit irgendeinem Haarmittel. Einmal kam mir der sonderbare, skurrile Gedanke, das Haar sei ein Lebewesen, dem sie irgendeine seltsame Nahrung zuführen müsse. Natürlich war das Unsinn, aber der Gedanke trug zu meiner Befangenheit der Frau und ihrem Haar gegenüber bei.

Denn ich muss zugeben, dass ich nie richtig warm mit ihr wurde, sosehr ich mich auch darum bemühte. Woran das lag, wusste ich selbst nicht. Aber ich hatte eindeutig Probleme mit ihr. Irgendetwas an ihr stieß mich unterschwellig ab. Ich kam nicht dagegen an, alles, was mit ihr zu tun hatte, mit morbiden, makabren Dingen in Verbindung zu bringen. Ihre Hautfarbe ließ mich an Babylon, Atlantis, die legendäre Landbrücke Lemuria und die schrecklichen vergessenen Reiche einer früheren Welt denken. Ihre Augen kamen mir manchmal wie die Augen eines dämonischen Waldgeistes oder einer Tiergöttin vor, so unermesslich alt, dass sie nicht ganz menschlich sein konnten. Und vor ihrem Haar – dieser dichten, fremdartigen, allzu üppigen Pracht ölig glänzenden pechschwarzen Haars – schreckte ich so zurück, wie ich es wohl beim Anblick eines großen schwarzen Pythons getan hätte. Zweifellos nahm Marceline meine unwillkürliche Abneigung wahr, sosehr ich sie auch zu verbergen versuchte. Ihrerseits versuchte sie, sich nicht anmerken zu lassen, dass sie diese Abneigung spürte.

Doch die Verliebtheit meines Sohnes hielt an. Er war Marceline geradezu hörig und las ihr im täglichen Leben jeden Wunsch von den Augen ab. Es machte mich fast krank, dabei zuzusehen. Sie schien seine Gefühle zu erwidern. Allerdings merkte ich, dass es sie einige Mühe kostete, sich ebenso leidenschaftlich und maßlos verliebt wie er zu verhalten. Das mag auch an ihrer Enttäuschung darüber gelegen haben, dass wir nicht so wohlhabend waren, wie sie angenommen hatte.

Alles in allem war es eine üble Geschichte. Ich merkte, dass sich unterschwellig traurige Entwicklungen in diesem Beziehungsgefüge anbahnten. In seiner unterwürfigen Liebe zu Marceline wirkte Denis fast wie von ihr hypnotisiert. Da er meine Abneigung gegenüber seiner Frau spürte, entfernte er sich innerlich immer mehr von mir. Monatelang ging es so weiter, und mir war dabei bewusst, dass ich meinen einzigen Sohn verlieren würde – den Jungen, der in den vergangenen 25 Jahren mein Ein und Alles gewesen war. Ich gebe zu, dass mich das erbitterte – welchen Vater hätte es nicht erbittert? Und doch konnte ich an dieser Situation nichts ändern.

In diesen ersten Monaten schien Marceline meinem Sohn eine gute Ehefrau zu sein, und unsere Freunde empfingen sie ohne Vorbehalte oder neugierige Fragen. Ich war dabei allerdings stets in Sorge, was manche der jungen Männer in Paris wohl an ihre Familien zu Hause schreiben würden, wenn sich Denis’ Heirat erst herumgesprochen hatte. Trotz Marcelines Heimlichtuerei konnte diese Ehe ja nicht ewig verborgen bleiben, zumal Denis einigen seiner engsten Freunde in Paris streng vertraulich davon berichtet hatte, nachdem er sich mit Marceline in Riverside niedergelassen hatte.

Mehr und mehr zog ich mich unter dem Vorwand meines schlechten Gesundheitszustands in mein Zimmer zurück. Etwa zu dieser Zeit machte sich mein Nervenleiden im Rückgrat bemerkbar und verlieh meinen Ausflüchten Glaubwürdigkeit. Denis schien das gar nicht aufzufallen. Mittlerweile nahm er offensichtlich kaum noch Anteil an mir, meinem Verhalten oder meinen Angelegenheiten. Es tat mir weh zu sehen, wie herzlos er sich mir gegenüber verhielt. Ich begann, unter Schlaflosigkeit zu leiden. Oft grübelte ich nachts und versuchte herauszufinden, wieso mich meine frisch gebackene Schwiegertochter so abstieß und sogar eine unbestimmte Angst in mir auslöste. Es konnte nicht an ihrem mystischen alten Hokuspokus liegen, denn mit ihrer Vergangenheit hatte sie völlig abgeschlossen. Sie erwähnte sie nicht ein einziges Mal. Selbst das Malen hatte sie aufgegeben, obwohl sie sich früher doch offenbar schlecht und recht als Künstlerin versucht hatte.

Seltsamerweise waren die Bediensteten augenscheinlich die einzigen Menschen, denen es mit Marceline ähnlich wie mir ging. Im Verhalten ihr gegenüber wirkten die schwarzen Hausangestellten sehr mürrisch, und nach ein paar Wochen kündigten alle bis auf die wenigen, die eng mit unserer Familie verbunden waren. Diese wenigen – der alte Scipio, seine Frau Sarah, die Köchin Delilah und Mary, die Tochter der Scipios – verhielten sich so höflich wie möglich, ließen jedoch deutlich erkennen, dass sie ihrer neuen Herrin eher aus Pflichtgefühl als aus Zuneigung zu Diensten waren. Bei jeder Gelegenheit zogen sie sich in ihre etwas abgelegenen Zimmer im Haus zurück. Hingegen war McCabe, unser weißhäutiger Chauffeur, Marceline nicht feindselig gesinnt, sondern zeigte auf schamlose Weise, wie sehr er sie bewunderte. Eine weitere Ausnahme war eine uralte Zulufrau, die Gerüchten zufolge früher eine Anführerin der Schwarzen gewesen sein sollte. In ihrer kleinen Hütte verbrachte sie ihre späten Jahre als eine von unserer Familie unterstützte Rentnerin. Die alte Sophonisba legte jedes Mal, wenn Marceline in ihre Nähe kam, geradezu Ehrfurcht an den Tag. Einmal sah ich sie sogar den Boden küssen, auf dem ihre Herrin gewandelt war. Schwarze sind unwissende, abergläubische Kreaturen. Ich fragte mich, ob Marceline unseren Landarbeitern irgendwelchen mystischen Unsinn erzählt hatte, um deren offensichtliche Abneigung zu bezwingen.

III

Nun ja, all das setzte sich fast ein halbes Jahr lang fort. Dann, im Sommer 1916, geriet einiges in Bewegung. Etwa Mitte Juni erhielt Denis eine Nachricht von seinem alten Freund Frank Marsh. Marsh teilte ihm mit, er habe eine Art Nervenzusammenbruch erlitten und deshalb vor, sich auf dem Lande zu erholen. Der Brief trug den Poststempel von New Orleans, denn Marsh war bei den ersten Anzeichen eines kommenden Zusammenbruchs von Paris nach Hause zurückgekehrt. Es war eine sehr offene, wenn auch höflich formulierte Bitte, uns besuchen zu dürfen. Marsh wusste natürlich, dass Marceline bei uns lebte, und erkundigte sich sehr wohlerzogen nach ihr. Denis, dem der Gesundheitszustand seines Freundes leidtat, lud ihn sofort dazu ein, so lange, wie er wolle, unser Gast zu sein.

Als Marsh eintraf, bestürzte mich, wie sehr er sich seit unseren Begegnungen in früheren Jahren verändert hatte. Er war ein zierlich gebauter Mann mit blauen Augen und wenig ausgeprägtem Kinn. Nun zeigten sich die Wirkungen des Alkohols und vermutlich weiterer Rauschmittel an seinen verquollenen Augenlidern, den vergrößerten Nasenporen und tiefen Falten rings um den Mund. Ich schätze, er hatte sich eine ziemliche Dosis von Dekadenz einverleibt und sich vorgenommen, so weit wie möglich ein zweiter Rimbaud, Baudelaire oder Lautréamont zu werden. Trotzdem war er ein sehr angenehmer Gesprächspartner, denn wie alle Vertreter dekadenter Kunst und Literatur hatte er ein stark entwickeltes Empfinden für Farbe, Atmosphäre und Sprache. Er war voller bewundernswerter Lebensgier und verfügte über komplette Aufzeichnungen bewusst gewählter Erfahrungen in finsteren, geheimnisvollen Lebenssphären und Gefühlswelten, die die meisten von uns links liegen lassen, ohne zu wissen, dass diese Sphären und Welten überhaupt existieren. Dieser arme, auf Abwege geratene Junge! Hätte doch nur sein Vater länger gelebt und ihm Zügel angelegt! Es war Großartiges in ihm angelegt!

Ich war froh, ihn bei uns zu haben, denn ich hatte das Gefühl, sein Besuch werde zur Wiederherstellung einer normalen Atmosphäre in unserem Haus beitragen. Und anfangs schien es auch so. Denn Marsh war, wie gesagt, ein sehr angenehmer Gast. Er war mit Leib und Seele Künstler, ein Künstler durch und durch, wie man ihn selten findet. Ich bin überzeugt davon, dass ihm nichts auf dieser Welt so am Herzen lag wie die Wahrnehmung und das Ausdrücken von Schönheit. Wenn er etwas Herausragendes sah oder schuf, weiteten sich seine Augen, bis deren helle Iris fast verschwand, sodass zwei geheimnisvolle Höhlen in diesem weichen, zarten, kreidebleichen Gesicht klafften – dunkle Höhlen, die zu uns nicht zugänglichen fremdartigen Welten führten.

Unmittelbar nach seiner Ankunft hatte er allerdings noch nicht viel Gelegenheit, diesen Hang zu offenbaren, denn er fühlte sich, wie Denis erzählte, ziemlich ausgebrannt. Anscheinend hatte er als Maler des Grotesken – in der Tradition Johann Heinrich Füsslis und Francisco de Goyas oder auch im Stil Sidney Simes und Clark Ashton Smiths – großen Erfolg gehabt, bis seine Schaffenskraft plötzlich erloschen war. Die Welt alltäglicher Dinge, die ihn umgab, offenbarte ihm nichts mehr, das er als wirklich schön betrachten konnte. Anders ausgedrückt: Er fand keine Schönheit mehr von so anrührender Kraft, dass sie seine Kreativität geweckt hätte. Auch früher schon hatte Marsh solche Phasen gehabt – alle Vertreter der dekadenten Kunst machen sie durch –, doch diesmal gelang es ihm nicht, irgendeine neue, merkwürdige oder unkonventionelle Wahrnehmung oder Erfahrung in Bilder umzusetzen, die den nötigen Schein unverbrauchter Schönheit besessen oder den Abenteuergeist beflügelt hätten. Er war wie einer der Grafen aus dem Adelsgeschlecht derer von Durtal oder wie der exzentrische Schöngeist Jean des Esseintes in Huysmans’ Roman Gegen den Strich am Tiefpunkt seiner eigentümlichen Laufbahn angekommen.

Als Marsh ankam, weilte Marceline auswärts. Über den angekündigten Besuch war sie nicht gerade begeistert gewesen und hatte es abgelehnt, Freunden unserer Familie in St. Louis abzusagen, die das junge Paar kurz zuvor schriftlich zu sich eingeladen hatten. Denis musste zum Empfang seines Gastes natürlich dableiben, sodass Marceline allein nach St. Louis gereist war. Es war die erste vorübergehende Trennung der beiden. Ich hoffte, dieser Abstand werde die blinde Liebe, die einen solchen Narren aus meinem Sohn gemacht hatte, ein wenig abkühlen lassen. Marceline zeigte keine Eile, nach Riverside zurückzukehren. Im Gegenteil: Es kam mir so vor, als versuchte sie, ihre Abwesenheit so lange wie möglich zu verlängern. Denis verkraftete es besser, als ich es von einem derart vernarrten Ehemann erwartet hätte. Er wirkte eher wie früher, vor seiner Zeit in Paris und der Ehe, wenn er mit Marsh über die alten Zeiten sprach und den apathischen Schöngeist aufzumuntern versuchte.

Nein, es war Marsh, der es offenbar kaum erwarten konnte, die Frau wiederzusehen. Vielleicht dachte er, ihre fremdartige Schönheit oder irgendeine Komponente des Mystizismus, die Eingang in den früher von ihr praktizierten magischen Kult gefunden haben mochte, könne dazu beitragen, sein Interesse an solchen Dingen wieder zu wecken, und ihm neuen Antrieb zur künstlerischen Gestaltung geben. Da ich Marsh von seinem Wesen her gut einschätzen konnte, war ich mir völlig sicher, dass er keine niederen Beweggründe hatte. Trotz all seiner Schwächen war er ein Ehrenmann. Ich war sogar erleichtert, als ich erfuhr, dass er uns besuchen würde. Denn dass er Denis’ Gastfreundschaft in Anspruch nehmen wollte, bewies meiner Meinung nach, dass für ihn nichts gegen einen Aufenthalt bei uns sprach.

Als Marceline schließlich zurückkehrte, merkte ich, dass Marsh schwer beeindruckt von ihr war. Er versuchte nicht, sie in Gespräche über die bizarren Dinge zu ziehen, mit denen sie inzwischen eindeutig gebrochen hatte. Doch die große Bewunderung, die er für sie empfand, konnte er nicht verbergen. Solange sie sich in einem Zimmer mit ihm aufhielt, konnte er kein Auge von ihr lassen. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft waren seine Pupillen dabei auf diese eigenartige Weise geweitet. Hingegen schienen ihr diese ständigen prüfenden Blicke eher unangenehm zu sein. Jedenfalls war es anfangs so. Nach ein paar Tagen gab sich das, und sie entwickelten eine sehr freundschaftliche Beziehung, wie die von Seelenverwandten, und unterhielten sich viel miteinander. Mir fiel auf, dass Marsh Marceline ständig musterte, wenn er sich unbeobachtet glaubte. Ich fragte mich, wie lange es wohl anhalten würde, dass ihre geheimnisvolle Anmut nur den Künstler in ihm, jedoch nicht seine primitiveren männlichen Instinkte zum Leben erweckte.

Natürlich irritierte diese Wendung in ihren Beziehungen zueinander Denis ein wenig. Zwar war ihm bewusst, dass sein Gast ein Ehrenmann war und Marceline und Marsh als seelenverwandte Schöngeister und Mystiker selbstverständlich über gewisse Dinge und Vorlieben sprachen, die einen mehr oder weniger konventionellen Menschen praktisch ausschlossen. Er nahm es keinem von beiden übel und bedauerte lediglich, dass seine Vorstellungskraft allzu begrenzt und von Traditionen geprägt war, um so wie Marsh mit Marceline reden zu können. In dieser Zeit sah ich meinen Sohn häufiger als zuvor. Da seine Frau anderweitig beschäftigt war, hatte er Gelegenheit, sich daran zu erinnern, dass er auch einen Vater hatte – einen Vater, der bereit war, ihm aus jeder Verwirrung und aus jedem Problem herauszuhelfen.

Oft saßen wir auf der Veranda und sahen Marsh und Marceline dabei zu, wie sie die Zufahrt hinauf- und hinunterritten oder auf dem Hof, der früher südlich vom Haus lag, Tennis spielten. Meistens sprachen sie Französisch miteinander, das Marsh viel besser als Denis oder ich beherrschte, auch wenn er nur zu einem Viertel von französischen Vorfahren abstammte. Marcelines Englisch war in grammatikalischer Hinsicht von jeher korrekt gewesen und mittlerweile hatte sich auch ihr französischer Akzent erstaunlich schnell gegeben. Doch es war ihr deutlich anzumerken, wie sehr sie es genoss, sich wieder in ihrer Muttersprache unterhalten zu können. Wenn wir das wesensverwandte Paar beobachteten, sah ich, wie sich die Wangenmuskeln und der Kiefer meines Sohnes anspannten – auch wenn er sich Marsh gegenüber immer noch wie der perfekte Gastgeber und Marceline gegenüber wie der zuvorkommende Ehemann verhielt.

All das spielte sich meistens nachmittags ab, denn Marceline stand immer sehr spät auf, frühstückte im Bett und nahm sich sehr viel Zeit für die Morgentoilette, ehe sie schließlich nach unten kam. Niemals bin ich jemandem begegnet, der sich so intensiv mit der Schönheitspflege, gymnastischen Übungen, Haarölen, Hautcremes und allen möglichen anderen kosmetischen Präparaten befasste. Nur in diesen Morgenstunden war Marsh wirklich bei Denis zu Besuch. Die beiden vertrauten einander dann all das Persönliche an, das ihre Freundschaft von jeher zusammengehalten hatte und immer noch zusammenhielt, trotz der durch Denis’ Eifersucht bedingten Spannung zwischen ihnen.

Nun ja, es war bei einem dieser morgendlichen Gespräche auf der Veranda, dass Marsh den Vorschlag machte, der das Ende von allem herbeiführte. Ich war wegen meiner Nervenentzündung bettlägerig, hatte es aber geschafft, nach unten zu gehen und mich auf der Couch im Wohnzimmer beim großen Fenster auszustrecken. Denis und Marsh saßen ganz in meiner Nähe draußen, deshalb bekam ich ihr Gespräch zwangsläufig mit. Sie hatten sich über Kunst unterhalten und über die sonderbaren, unberechenbaren Faktoren, die nötig sind, um einen Künstler zu Meisterwerken zu inspirieren. Doch plötzlich schwenkte Marsh von allgemeinen, eher theoretischen Überlegungen zu seinen persönlichen Befindlichkeiten um – was er wohl von Anfang an vorgehabt hatte.

›Was genau beim Betrachten mancher Szenen oder Gegenstände gewissen Menschen ästhetische Anreize gibt, kann wohl niemand genau sagen‹, bemerkte er. ›Grundlegend ist natürlich, dass ein Bezug zur Vorgeschichte der jeweiligen Person vorhanden sein muss, ein Bezug zu deren im Gedächtnis gespeicherten gedanklichen Verbindungen. Denn jeder Mensch hat unterschiedlich ausgeprägtes Feingefühl und Reaktionsvermögen. Wir Vertreter der Dekadenz sind Künstler, denen alle gewöhnlichen Dinge in emotionaler Hinsicht nichts mehr bedeuten, sie können unsere Vorstellungskraft nicht mehr befeuern. Doch keiner von uns reagiert auf dieselbe Weise auf das Außergewöhnliche, selbst wenn wir dasselbe sehen, hören oder erleben. Nimm mich zum Beispiel … Ich weiß, Denis‹, fuhr er nach kurzem Überlegen fort, ›dass ich dir diese Dinge erzählen kann, denn du hast einen außergewöhnlich unverbildeten Verstand, ein glasklares, gut ausgeprägtes, direktes, unvoreingenommenes Urteilsvermögen. Anders als ein übertrieben feinsinniger, verweichlichter Mann von Welt wirst du es schon nicht in den falschen Hals bekommen.‹

Erneut stockte er.

›Es ist nämlich so: Ich glaube, ich weiß, was nötig ist, um meine Fantasie wieder in Gang zu setzen. Schon in Paris hatte ich eine vage Vorstellung davon, aber jetzt bin ich mir sicher. Es ist Marceline, alter Freund – dieses Gesicht, dieses Haar, und es sind die schemenhaften Bilder, die dieses Gesicht und dieses Haar heraufbeschwören. Es ist nicht nur ihre äußere Schönheit, obwohl sie, weiß Gott, reichlich damit gesegnet ist, sondern etwas ihr Eigenes, ganz Persönliches, das man nicht genau erklären kann.

Weißt du, in den letzten Tagen habe ich einen derart starken Anreiz zum Malen gespürt, dass ich ehrlich glaube, ich könnte mich diesmal selbst übertreffen und in die Gruppe der wirklichen Meisterkünstler vorstoßen. Ich müsste nur genau zu dem Zeitpunkt Farbe, Pinsel und Leinwand zur Hand haben, wenn Marcelines Gesicht und ihr Haar meine Fantasie anregen und beschäftigen. Das alles hat etwas Unheimliches an sich, das nicht von dieser Welt ist – es hat etwas mit dem schemenhaften Uralten zu tun, das Marceline verkörpert. Ich weiß ja nicht, wie viel sie dir über diese Seite an sich erzählt hat, aber ich kann dir versichern, dass sie stark in ihr ausgeprägt ist. Sie hat erstaunliche Verbindungen zum Außerweltlichen …‹

Irgendeine Veränderung in Denis’ Mienenspiel muss Marsh wohl zum Abbrechen bewogen haben und lange Zeit schwiegen beide. Ich fühlte mich wie vor den Kopf geschlagen, denn eine so offenkundige Zuspitzung der Situation hatte ich nicht erwartet. Ich fragte mich, was mein Sohn in diesem Moment denken mochte. Mein Herz begann wie wild zu klopfen, und ich spitzte nun ganz bewusst die Ohren, um den Fortgang des Gespräches mitzubekommen.

›Verständlich, dass du eifersüchtig bist‹, sagte Marsh schließlich. ›Mir ist klar, wie solche Worte in deinen Ohren klingen müssen. Aber ich kann dir schwören, dass du keinen Grund zur Eifersucht hast.‹

Als Denis nichts erwiderte, fuhr Marsh fort: ›Ehrlich gesagt könnte ich mich nie in Marceline verlieben, könnte ihr nicht einmal ein aufrichtiger Freund im besten Sinne des Wortes sein. Meine Güte, verdammt noch mal, ich bin mir in den letzten Tagen wie ein Heuchler vorgekommen, als ich in dieser Weise mit ihr geredet habe. Es ist einfach so, dass eine Seite an ihr mich auf gewisse Weise – auf eine sehr sonderbare, fantastische und auch irgendwie erschreckende Weise – geradezu in ihren Bann schlägt, genauso wie eine andere Seite an ihr dich auf weit normalere Weise in ihren Bann schlägt. Ich sehe etwas Bestimmtes in ihr; psychologisch genauer ausgedrückt, lässt sie mich etwas erkennen, das weit über sie hinausreicht, und das ist etwas, das du überhaupt nicht in ihr gesehen hast. Etwas, das ein prächtiges, gewaltiges Schauspiel von Gestalten aus vergessenen Abgründen ans Tageslicht holt. Bei mir löst es den Wunsch aus, unglaubliche Dinge auf die Leinwand zu bringen. Doch deren Umrisse verschwinden, sobald ich versuche, sie deutlicher ins Auge zu fassen. Versteh mich bitte nicht falsch, Denny: Deine Frau ist ein wunderbares Geschöpf, ein prachtvoller Brennpunkt kosmischer Kräfte. Wenn es irgendjemand auf dieser Erde verdient, göttlich genannt zu werden, dann ist sie es!‹

An diesem Punkt des Gesprächs entspannte sich die Situation meinem Eindruck nach. Marshs Bemerkung war so seltsam und so abgehoben und er schmeichelte Marceline damit so sehr, dass er damit einen Mann wie Denis, der seine Frau zärtlich liebte und stets so stolz auf sie war, zwangsläufig entwaffnete und beschwichtigte. Offensichtlich spürte auch Marsh diesen Stimmungsumschwung, denn als er weiterredete, klang seine Stimme selbstsicherer als zuvor.

›Ich muss sie malen, Denny, muss dieses Haar malen. Du wirst es bestimmt nicht bereuen. Es hat etwas Unvergängliches an sich; etwas, das mehr als bloße Schönheit ist …‹

Als Marsh schwieg, fragte ich mich erneut, was Denis denken mochte. Ich fragte mich sogar, was ich selbst von all dem halten sollte. War Marsh tatsächlich nur als Künstler an Marceline interessiert oder hatte er sich schlicht genauso in sie verliebt wie seinerzeit Denis? Während der Schulzeit der beiden Jungen hatte ich den Eindruck gehabt, Marsh beneide meinen Sohn. Und nun hatte ich den vagen Verdacht, dass es wieder so sein könne. Andererseits hatte etwas in Marshs Bemerkungen über künstlerische Anreize erstaunlich aufrichtig geklungen. Je mehr ich darüber nachgrübelte, desto mehr neigte ich dazu, es für bare Münze zu nehmen. Auch Denis schien es seinem Freund abzunehmen. Ich konnte seine leise Antwort zwar nicht verstehen, konnte an ihrer Wirkung jedoch ablesen, dass er Marshs Bitte zugestimmt hatte. Es war nämlich ein Geräusch zu hören, als klopfte einer dem anderen auf den Rücken. Und danach folgte eine Dankesrede von Marsh, an die ich mich noch lange erinnern sollte.

›Das ist wirklich toll von dir, Denis, und du wirst es, wie gesagt, niemals bereuen. In gewisser Hinsicht tue ich es ja auch für dich. Du wirst ein anderer Mensch sein, wenn du das Gemälde siehst. Ich versetze dich in einen früheren Zustand zurück, wecke dich sozusagen auf und schenke dir etwas, das man Seelenheil nennen könnte. Aber noch kannst du nicht verstehen, was ich damit meine. Denk einfach dran, dass wir alte Freunde sind, und komm bloß nicht auf die Idee, dein Kumpel von damals hätte sich in dieser Hinsicht geändert.‹

Verwirrt stand ich auf, als ich die beiden Arm in Arm über den Rasen schlendern und einmütig rauchen sah. Was konnte Marsh mit dieser sonderbaren und fast Unheil verkündenden Versicherung gemeint haben? Je mehr sich meine Befürchtungen in einer Hinsicht legten, desto stärker wurden sie in anderer. Wie ich es auch nach bestem Wissen betrachtete: Hier schien sich eine schlimme Entwicklung anzubahnen.

Doch sie war nicht mehr aufzuhalten. Denis stattete einen Raum im Dachgeschoss mit Oberlichtfenstern aus und Marsh bestellte sich jede Menge Malutensilien. Alle drei, auch Marceline, waren sehr begeistert von dem neuen Projekt, und ich war zumindest froh darüber, dass etwas im Gange war, das die schwelende Spannung zwischen den dreien für den Augenblick aufhob. Bald drauf begann Marceline, für Marsh Modell zu sitzen. Wir alle nahmen diese Sitzungen recht ernst, denn wir merkten, dass Marsh sie als wichtige Termine für sein künstlerisches Schaffen betrachtete. Denis und ich schlichen währenddessen meistens lautlos durch das Haus, so als wollten wir eine sakrale Handlung nicht stören, denn uns war bewusst, dass Marsh jede Sitzung mit Marceline als solche ansah.

Doch mir war sofort klar, dass es Marceline um etwas anderes ging. Unabhängig davon, wie sich Marsh bei diesen Sitzungen verhielt: Was sie davon erwartete, war leider allzu offensichtlich. Auf jede ihr mögliche Weise zeigte sie, dass sie schlicht in den Künstler vernarrt war, und wies Denis’ liebevolle Gesten zurück, wann immer sie es wagte. Es war schon merkwürdig, dass mir das stärker auffiel als meinem Sohn. Ich versuchte sogar, irgendeinen Plan zu schmieden, um ihn vor Kummer zu bewahren, bis sich diese Geschichte geklärt hatte. Es hatte keinen Zweck, ihn damit zu belasten, wenn es nicht unbedingt nötig war.

Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass Denis, solange diese unangenehme Situation andauerte, besser auswärts aufgehoben war. Ich konnte seine Interessen hier genügend wahrnehmen, und früher oder später würde Marsh das Gemälde ja fertigstellen und abreisen. Marsh hielt ich für einen solchen Ehrenmann, dass ich keine Zuspitzung der Lage befürchtete. Wenn diese Sache ausgestanden und Marceline über ihre frische Verliebtheit hinweg war, würde Denis genügend Zeit haben, sich Marceline wieder zu widmen.

Also schrieb ich einen langen Brief an meinen Handelsvertreter und Finanzberater in New York und dachte mir etwas aus, das auf unbestimmte Zeit die Anwesenheit meines Sohnes im New Yorker Büro erfordern würde. Meinen Handelsvertreter ließ ich einen Brief an Denis schicken, in dem er ihm mitteilte, einer von uns müsse wegen dringender geschäftlicher Angelegenheiten unbedingt in den Osten der Staaten kommen. Da ich wegen meiner Krankheit natürlich nicht reisefähig war, musste Denis fahren. Wir sorgten dafür, dass er in New York genügend glaubwürdige Aufgaben vorfinden würde. Sie würden ihn so lange beschäftigen und dort festhalten, wie ich es für richtig hielt.

Der Plan klappte vorzüglich. Ohne den geringsten Argwohn brach Denis nach New York auf. Marceline und Marsh begleiteten ihn im Wagen nach Cape Girardeau, wo er den Nachmittagszug nach New Orleans nahm. Erst nach Einbruch der Dunkelheit kehrten sie zurück. Als unser Chauffeur McCabe den Wagen in die Garage fuhr, konnte ich die beiden auf der Veranda reden hören. Sie saßen auf den Sesseln nahe am großen Wohnzimmerfenster, auf denen sich auch Marsh und Denis niedergelassen hatten, als ich zufällig ihr Gespräch über Marcelines Porträt mitbekommen hatte. Diesmal wollte ich absichtlich lauschen, deshalb schlich ich mich ins Wohnzimmer und streckte mich auf der Couch am Fenster aus.

Anfangs konnte ich nichts hören, aber bald darauf wurde ein Sessel gerückt, jemand atmete kurz und scharf aus und Marceline schrie leise und wie verletzt auf. Danach sagte Marsh in angespanntem, fast förmlichem Ton: ›Ich würde heute Abend gern noch arbeiten, falls du nicht zu müde bist.‹

Marcelines Antwort klang genauso verletzt wie ihr leiser Ausruf. Genau wie Marsh benutzte sie jetzt die englische Sprache. ›O Frank, ist das denn wirklich das Einzige, das für dich zählt? Können wir nicht einfach in diesem wunderbaren Mondlicht hier draußen sitzen bleiben?‹

In seiner Erwiderung schwang nicht nur die Ungeduld des arbeitswütigen Künstlers mit, sondern auch eine gewisse Verachtung.

›Mondlicht! Großer Gott, was für eine Gefühlsduselei! Für eine angeblich kultivierte Frau beschäftigst du dich eindeutig zu viel mit dem vulgärsten Gesülze der Groschenhefte. Während die Kunst dir zu Füßen liegt, musst du unbedingt an das Mondlicht denken, das heute Abend genauso ordinär wirkt wie irgendein Scheinwerfer bei einer Varietévorstellung! Aber vielleicht musst du dabei ja auch an deinen Tanz beim Kreuzfest rund um die Steinsäulen von Auteuil denken. Meine Güte, wie die Leute da geglotzt haben! Nein, daran denkst du wohl eher nicht, das hast du mittlerweile wohl alles hinter dir gelassen. Mit der Magie versunkener Städte oder Schlangenhaar-Ritualen hat Madame de Russy nichts mehr am Hut! Ich bin der Einzige, der sich noch an diese alten Dinge erinnert – die Dinge, die Tanit uns seinerzeit überliefert hat und deren Widerhall von den Schutzmauern des alten Zimbabwe bis in unsere Köpfe drang. Aber mir kannst du diese Erinnerungen nicht nehmen. Sie alle gehen wie von selbst in die Darstellungen auf meiner Leinwand ein. Mein Bild wird das Wunderbare einfangen und die Geheimnisse von 75.000 Jahren offenbaren …‹

Marceline fiel ihm ins Wort, wobei ihrer Stimme widersprüchliche Emotionen anzumerken waren. ›Jetzt bist du derjenige, der in Gefühlsduseleien schwelgt! Du weißt doch genau, dass man die alten Dinge besser nicht aufrührt. Nehmt euch in Acht, falls ich jemals wieder die alten Gesänge anstimme oder versuche, das heraufzubeschwören, was auf Yuggoth, in Zimbabwe und in der versunkenen Stadt R’lyeh verborgen liegt! Ich hab dich für klüger gehalten! Außerdem fehlt dir jede Logik. Ich soll mich für dein edles Gemälde begeistern, ohne je gesehen zu haben, was du da eigentlich malst. Immer wirfst du dieses schwarze Tuch darüber! Es ist doch ein Porträt von mir! Da kann es doch wohl nichts ausmachen, wenn ich es mir ansehe …‹

Nun fiel Marsh ihr seinerseits mit eigentümlich hartem und angespanntem Ton ins Wort. ›Dazu ist es noch zu früh. Du wirst es zu gegebener Zeit sehen. Du sagst, schließlich sei es dein Porträt. Stimmt, aber es ist mehr als das. Vielleicht wärst du nicht ganz so scharf darauf, es zu sehen, wenn du wüsstest, um was es dabei geht. Der arme Denis! Mein Gott, das ist wirklich jammerschade!‹ Die letzten Worte klangen fast wie im Fieberwahn gesprochen.

Meine Kehle kam mir plötzlich völlig ausgedörrt vor. Was meinte Marsh damit? Gleich darauf sah ich, dass er aufgestanden war und allein ins Haus ging. Ich hörte, wie die vordere Tür zuschlug und er die Treppe hochstieg. Auf der Veranda war immer noch Marcelines schweres, wütendes Atmen zu vernehmen. Voller Kummer schlich ich mich davon. Ich spürte, dass schwerwiegende Dinge zu klären waren, ehe ich Denis ohne Bedenken nach Hause holen konnte.

Nach diesem Abend war die Spannung im Haus noch schlimmer als zuvor. Marcelines Ego hatte sich immer von Schmeichelei und Liebedienerei genährt. Marsh hatte sie mit den wenigen schonungslosen Worten so schockiert, dass ihre Wut nun mit ihr durchging. Das Zusammenleben mit ihr unter einem Dach wurde dadurch unerträglich. Denn da der arme Denis als Blitzableiter nicht mehr zur Stelle war, ließ sie ihre Beschimpfungen und Beleidigungen nun an allen anderen aus. Wenn sie im Haus niemanden fand, mit dem sie sich herumstreiten konnte, besuchte sie meistens Sophonisba in ihrer Hütte und verbrachte Stunden damit, sich mit der verrückten alten Zulufrau zu unterhalten. Tante Sophie, wie wir sie nannten, war der einzige Mensch, der sich ihr so hündisch unterwarf, wie sie es sich wünschte. Als ich einmal versuchte, das Gespräch der beiden Frauen zu belauschen, hörte ich Marceline von ›uralten Geheimnissen‹ und dem ›unbekannten Kaddath‹ tuscheln, während die Schwarze in ihrem Schaukelstuhl vor und zurück schwang und gelegentlich seltsame Laute ehrfürchtiger Bewunderung von sich gab.

Doch nichts konnte Marceline die fast hörige Verliebtheit in Marsh nehmen. Zwar war ihr Ton ihm gegenüber verbittert und mürrisch, doch mehr und mehr kam sie allen seinen Wünschen nach. Das war sehr bequem für ihn, denn nun konnte er sie nach eigener Lust und Laune für das Porträt posieren lassen. Er bemühte sich, ihr Dankbarkeit für ihr Entgegenkommen zu zeigen, doch unter der Maske ausgesuchter Höflichkeit verbarg sich nach meinem Eindruck Verachtung oder sogar Abscheu. Es wäre allzu milde ausgedrückt, meine Haltung zu ihr in jenen Tagen als ›Abneigung‹ zu bezeichnen. Ich empfand puren Hass auf Marceline! Natürlich war ich froh, dass Denis all dies nicht miterleben musste. Aber seinen Briefen – die längst nicht so häufig eintrafen, wie ich es mir gewünscht hätte – waren Anzeichen von Anspannung und Sorge zu entnehmen.