11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Tor

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der neue Horror-Roman von LITERATUR SPIEGEL-Bestsellerautor Mats Strandberg. Zum ersten Mal nach zwanzig Jahren kehrt Joel zurück in sein Heimatstädtchen an der schwedischen Westküste, um seine demenzkranke Mutter zu pflegen. Seit ihrem Infarkt ist Monika nicht mehr dieselbe, und schweren Herzens bringt Joel sie im Seniorenheim unter, wo sie sich zunächst zu erholen scheint. Doch schon bald verschlechtert sich Monikas Zustand: Sie magert ab. Wird ausfallend. Und spricht dunkle Geheimnisse aus, von denen sie eigentlich gar nichts wissen kann. Manche der Alten halten sie deshalb für einen Engel, andere für einen Dämon, und auch auf Joel wirkt seine Mutter, als wäre sie nicht sie selbst. Eine von Monikas Pflegerinnen ist Joels Jugendfreundin Nina. Seit zwanzig Jahren haben die beiden nicht miteinander gesprochen, und so schmerzhaft sich ihre Wege damals getrennt haben, so schmerzhaft ist jetzt ihr Wiedersehen. Und als sich die beklemmenden Vorkommnisse im Heim häufen, findet Joel ausgerechnet in Nina eine Verbündete, um dem Grauen entgegenzutreten. Für Leser von Stephen King, Justin Cronin und Sebastian Fitzek. »Mats Strandbergs holt den Horror mitten in den Alltag.« Dagens Nyheter »Sehr bildlich und mit Figuren von großer psychologischer Tiefe. Mats Strandberg versetzt seine Leser höchst raffiniert in Angst und Schrecken.« Sveriges Television

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 492

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

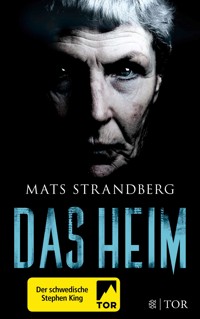

Mats Strandberg

Das Heim

Roman

Über dieses Buch

Der neue Horror-Roman von LITERATUR SPIEGEL-Bestsellerautor Mats Strandberg.

Zum ersten Mal nach zwanzig Jahren kehrt Joel zurück in sein Heimatstädtchen an der schwedischen Westküste, um seine demenzkranke Mutter zu pflegen. Seit ihrem Infarkt ist Monika nicht mehr dieselbe, und schweren Herzens bringt Joel sie im Seniorenheim unter, wo sie sich zunächst zu erholen scheint.

Doch schon bald verschlechtert sich Monikas Zustand: Sie magert ab. Wird ausfallend. Und spricht dunkle Geheimnisse aus, von denen sie eigentlich gar nichts wissen kann. Manche der Alten halten sie deshalb für einen Engel, andere für einen Dämon, und auch auf Joel wirkt seine Mutter, als wäre sie nicht sie selbst.

Eine von Monikas Pflegerinnen ist Joels Jugendfreundin Nina. Seit zwanzig Jahren haben die beiden nicht miteinander gesprochen, und so schmerzhaft sich ihre Wege damals getrennt haben, so schmerzhaft ist jetzt ihr Wiedersehen. Und als sich die beklemmenden Vorkommnisse im Heim häufen, findet Joel ausgerechnet in Nina eine Verbündete, um dem Grauen entgegenzutreten.

Für Leser von Stephen King, Justin Cronin und Sebastian Fitzek.

»Mats Strandbergs holt den Horror mitten in den Alltag.« Dagens Nyheter

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Mats Strandbergs Horror-Debüt »Die Überfahrt« wurde in Schweden wie in Deutschland zum Überraschungsbestseller und machte ihn auf einen Schlag berühmt. Mit »Das Heim« hat sich Strandberg erneut auf alle skandinavischen Bestsellerlisten geschrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2017 Mats Strandberg by Agreement with Grand Agency

Die schwedische Erstausgabe erschien bei Norstedts, Stockholm

Covergestaltung: www.buerosued.de unter Verwendung eines Motivs von planpicture/Phillippe Lesprit

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490934-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Dieses Buch ist Johan Ehn gewidmet,

mit dem ich alt zu werden hoffe.

Joel

Er lauscht angespannt. Wagt kaum zu atmen.

Morgenlicht sickert durch die Ritzen der Jalousie ins Zimmer. Joel hebt den Kopf und blinzelt angestrengt zu den Digitalziffern der alten Stereoanlage hinüber. Noch nicht einmal halb sechs.

Sein Mund ist trocken, das Bettzeug schweißgetränkt. Beim Anblick der geschlossenen Tür atmet er langsam auf. Er hat sich den Schrei bestimmt nur eingebildet. Ein böser Traum, an den er sich schon nicht mehr erinnern kann.

Joel lässt seinen Kopf auf das Kissen zurücksinken und schließt die Augen, doch es gelingt ihm nicht, zur Ruhe zu kommen. Er fühlt sich wie zerschlagen, sehnt sich nach Schlaf, aber sein Geist ist hellwach. Ihn beschäftigt unentwegt, was ihm heute bevorsteht.

Schließlich gibt er auf. Tastet am Kabel der Nachttischlampe entlang, bis er den Schalter zu fassen bekommt. Das Licht ist so grell, dass sich sein Gesicht zu einer Grimasse verzerrt. Brett Anderson und Debbie Harry beobachten ihn von den Postern in seiner Schlafnische aus. Von einer herausgerissenen Zeitschriftenseite am Fußende sieht ihn Kathleen Hanna herausfordernd an.

Na los, steh auf! Worauf wartest du noch? Zieh es jetzt durch! Geh duschen, bevor deine Mutter wach wird. Na los doch! Du schläfst ja sowieso nicht mehr.

Er bleibt liegen.

Aufzustehen scheint eine Kraftanstrengung zu sein, zu der er einfach nicht fähig ist. Sein Bett ist ein feuchtes Grab. Wenn er nicht bald wieder einmal eine ganze Nacht durchschlafen kann, wird er noch wahnsinnig werden.

Er starrt in das Zimmer, in dem immer noch alles so ist wie damals, bevor er von zu Hause auszog. Nur er selbst ist heute ein anderer.

Als Neunzehnjähriger dachte er, alles sei möglich: Die Welt lag ihm zu Füßen, es zog ihn fort. Fort von diesem Haus, weit fort von dieser Gegend. Und jetzt, zwanzig Jahre später, ist er wieder hierher zurückgekehrt und hat noch nicht einmal die Energie, das Bett zu verlassen.

Im Erdgeschoss wird die Tür zwischen Küche und Diele geöffnet. Joel hält erneut den Atem an.

»Hallo? Wo seid ihr denn alle? Ist niemand zu Hause?«

Die Stimme klingt schrill. Ängstlich. Sie geht Joel durch Mark und Bein. Sein Magen krampft sich zusammen.

Und dann hört er von unten einen schweren, dumpfen Laut.

Mama.

Joel wirft die Decke zurück. Sprintet über die Holzdielen in den Flur. Der Junihimmel vor dem Fenster ist blassblau. Der Garten liegt noch im Schatten, aber die Bäume oben auf dem Berg glühen bereits in der Morgensonne. Die Treppe zum Erdgeschoss ist in helles Licht getaucht, Schmetterlinge tanzen auf der zitronengelben Tapete.

»Ich komme schon!«, ruft er und eilt hinunter.

Der Hausflur ist leer. Neben Joels abgewetzter Lederjacke hängen Fleecepullis und Windjacken stumm an ihren Haken.

»Mama?«

Keine Antwort. Joel drückt die Klinke der Haustür herunter. Abgeschlossen. Gott sei Dank. Dann ist seine Mutter noch im Haus.

Die Tür zum Badezimmer steht offen. Als er hineingeht, schlägt ihm sofort ein widerlicher Geruch entgegen. Ein paar fleckige Unterhosen liegen auf dem Boden. Auch der Toilettensitz weist Urinflecken auf. Der Brauseschlauch liegt wie eine schlafende Schlange in der Wanne.

Bei dem Versuch, sich zu waschen, hätte sie stürzen können. Sich etwas brechen oder den Kopf anschlagen. Und wenn sie um Hilfe gerufen hätte, wäre ich vielleicht gar nicht wach geworden.

Wäre es nicht typisch, wenn das an ihrem letzten gemeinsamen Tag hier im Haus geschehen wäre? Der letzte Tag, an dem er die Verantwortung für seine Mutter trägt?

Er betritt die Küche. Der lange Flickenteppich liegt schief.

Der dumpfe Laut klingt ihm noch in den Ohren.

»Wo bist du, Mama?«

Als er an der Spüle vorbeigeht, hebt er den Weinkarton an, den er dort stehen gelassen hat; es handelt sich um eines der Modelle mit integriertem Zapfhahn.

Er ist fast leer.

»Joel? Joel!«

Er eilt ins Wohnzimmer. Seine Mutter steht da, wo einmal der Esstisch gestanden hat, und starrt ihn an. In ihrem Gesicht, das im Laufe des Frühjahrs so schnell gealtert ist, zeichnet sich eine kindliche Angst ab. Ihr grauer Haaransatz ist mehrere Zentimeter herausgewachsen, vielleicht schafft er es, ihr vor ihrem Aufbruch noch die Haare zu färben.

Meine kleine Mama.

Mit krummem Rücken steht sie da, in einem alten ausgeleierten T-Shirt, das ihr um die Oberschenkel schlottert. Ihre Kniescheiben stechen an den viel zu mageren Beinen hervor.

»Ruf die Polizei, hier ist eingebrochen worden«, sagt sie.

Joel bemüht sich, ein beruhigendes Lächeln aufzusetzen, aber er kennt diesen Ausdruck in den Augen seiner Mutter. Sie befindet sich an einem Ort, an dem Joel sie nicht erreichen kann.

Bisher ist sie immer wieder davon zurückgekehrt. Vorübergehend. Kurz schien immer wieder ihr altes Ich durch. Aber diese Momente werden immer seltener. Und die Krankheit schreitet schnell voran. Erschreckend schnell.

»Es ist alles in Ordnung«, versichert er ihr.

»Alles in Ordnung?«, schnaubt seine Mutter. »Siehst du denn nicht, dass sie die Möbel, die dein Opa selbst geschreinert hat, gestohlen haben? Und den Lieblingssessel deines Vaters!«

Unsicher geht sie auf die geöffnete Schlafzimmertür zu.

»Und den Schreibtisch! Kannst du dir vorstellen, dass sie den Schreibtisch mitgenommen haben, obwohl ich direkt daneben geschlafen habe? Sogar die Fotos haben sie geklaut!«

Sie zeigt vorwurfsvoll zur Wand. Die gerahmten Porträts, die dort einmal hingen, haben dunkle Flecken auf der ausgeblichenen Tapete hinterlassen. Joel stellt sich neben seine Mutter in die Tür. Legt ihr den Arm um die Schultern.

»Was wollen die denn auch noch mit unseren Fotos?«, sagt seine Mutter kopfschüttelnd.

Das Schlafzimmer wirkt kahl. Nackt. Dort, wo der Schreibtisch gestanden hat, hat sich das Linoleum vom Boden gelöst. Die Tapete weist in den Ecken Risse auf, und am Kopfende des Bettes zeigt sich wieder dieser seltsame Fettfleck. Joel hatte ihn erst vor ein paar Tagen weggerieben, aber er kommt immer wieder. Der Kleiderschrank steht offen. Verlassen hängen die leeren Bügel dort drinnen an der Stange. Das, was seine Mutter behalten wird, liegt gefaltet im Koffer unter dem Bett.

»Das waren keine Einbrecher«, erklärt Joel. »Gestern waren die Leute vom Umzugsunternehmen hier und haben deine Sachen abgeholt. Weißt du das denn nicht mehr?«

Sofort erkennt er seinen Irrtum.

Erinnere Mama nicht an ihre Vergesslichkeit. Das regt sie nur auf.

»Was redest du denn da, Junge?«, faucht sie.

»Die Leute vom Umzugsunternehmen. Du ziehst doch heute um. Freust du dich schon?«

Er würde angesichts seiner aufgesetzten Fröhlichkeit am liebsten vor Scham im Boden versinken.

So geht das doch nicht mehr weiter, Mama. Es ist nur zu deinem Besten.

»Guck mal«, fährt er fort und zieht den Koffer hervor. »Gestern haben wir gemeinsam die Kleider ausgesucht, die du mitnehmen willst.«

»Hör jetzt auf, Joel. Ich kann solche Scherze nicht leiden.«

»Mama …«

»Und wohin soll ich deiner Meinung nach wohl gehen, he?«

Joel zögert. Bringt es nicht über sich, »ins Nebelfenn« zu sagen. Der Name des Heims war für sie immer so etwas wie ein geflügeltes Wort gewesen. Ein Scherz, um die Angst zu verbergen. Wann immer seine Mutter ihre Brille verlegt hatte oder ihr ein Name entfallen war, hieß es, ach du jemine, bald bin ich wohl reif fürs Nebelfenn.

»Du wirst mit anderen Leuten in deinem Alter zusammenwohnen«, sagt er stattdessen. »In Skredsby. Das wird dir gefallen. Da ist immer jemand, der sich um sich kümmert.«

Die Augen seiner Mutter weiten sich. Ihr scheint klarzuwerden, dass Joel es ernst meint, auch wenn das, was er da sagt, ihr völlig abwegig erscheinen muss.

»Aber … uns geht es doch gut hier?«

»Dort wirst du es auch gut haben, du wirst schon sehen. Ich habe deine neue Wohnung schon hergerichtet, du wirst …«

»Ich weiß nicht, was du hier treibst, aber jetzt ist Schluss damit! Was, glaubst du, würde dein Vater sagen, wenn er nach Hause kommt und merkt, dass ich nicht mehr da bin, hm?«

Nicht auch noch das. Nicht heute. Er sagt nichts, und seine Mutter schlurft in die Küche. Der Wasserhahn beginnt zu laufen. Irgendetwas kippt um und zerschellt auf dem Fußboden. Joel seufzt.

Nebelfenn

Das Pflegeheim Nebelfenn liegt in Skredsby, einer kleinen Gemeinde an der schwedischen Westküste, wo die Touristen, die im Sommer unterwegs nach Marstrand sind, nur selten Station machen.

Der eingeschossige Backsteinbau wurde am Stadtrand errichtet, noch hinter dem Fußballplatz, am Fuß des bewaldeten Berges. Es ist ein kompaktes, rein funktionales Gebäude mit quadratischer Grundfläche und ohne jeden Schnörkel. Zum Eingang führt eine breite Treppe, flankiert von Rollstuhlrampen. Tagsüber öffnen sich die Türen automatisch, wenn man sich ihnen nähert. Der PVC-Boden im Eingangsbereich ist grün gesprenkelt, damit Flecken und abgenutzte Stellen so wenig wie möglich auffallen.

Es ist eine kleine Einrichtung. Vier Flure rahmen das Atrium, den Gemeinschaftsbereich, ein. Unter den gemeinsam genutzten Räumen gibt es für die Bewohner auch kleinere Aufenthaltsräume. Die neuen Tapeten haben altmodische Motive, die Sitzgarnituren Kunststoffbezüge.

Das Licht der Neonröhren spiegelt sich im Bodenbelag, und an den Wänden befinden sich Handläufe. Sie sind pastellgrün, was beruhigend wirken soll, der Haut aber einen fahlen Ton verleiht. Jeder Flur bildet eine eigene Station mit je acht Wohneinheiten. Sie sind klein und lassen nur wenige Möglichkeiten offen, sie zu möblieren. Zu jedem Apartment gehört ein Badezimmer, eine eigene Küche ist jedoch nicht inbegriffen, und damit auch keine Herdplatten, die versehentlich angeschaltet bleiben können. Die Fenster lassen sich nur einen Spaltbreit öffnen. Man kann die Tür zwar von innen abschließen, wenn man das möchte, aber das Personal hat einen Generalschlüssel und kann jederzeit hinein. Auf den Stationen B und C, die zum Wald hinausgehen, sind die Wohnungen mit Balkonen ausgestattet. Sie sind mit Maschendraht verkleidet, damit niemand auf diesem Weg abhandenkommen kann. Wenn man nachts aufzustehen pflegt oder schon einmal aus dem Bett gefallen ist, gibt es einen Bewegungsmelder und ein Bettgitter, um zu verhindern, dass sich dergleichen wiederholt.

Die neuen Betreiber des Heimes wollen das Personal dazu bewegen, die Bewohner »Kunden« zu nennen, obwohl sie ihren Aufenthaltsort selten selbst gewählt haben. In den siebziger Jahren, als das Heim erbaut wurde, waren die Kunden noch jünger und gesünder. Heute muss man schon mehr Gebrechen aufweisen, um hier einen Platz zu bekommen. Es heißt, dass es besser für einen wäre, so lange wie möglich in seiner vertrauten Umgebung zu leben. Wenn man einen Platz im Nebelfenn angeboten bekommt, haben die Angehörigen nur eine Woche Zeit, um zuzusagen oder abzulehnen. Es muss schnell gehen, damit dem Heim keine finanziellen Einbußen wegen unbelegter Apartments entstehen. Die Warteliste ist lang.

Britt-Marie aus Zimmer D6 ist erst kürzlich verstorben. Sie hatte aufgehört, zu essen und zu trinken. War immer häufiger eingenickt, hat viel geschlafen. Ist allmählich weggedämmert. Für depressive alte Menschen nichts Ungewöhnliches. Als Todesursache steht »Magersucht« in ihrem Totenschein.

Das Nebelfenn ist ein Ort, an dem der Tod stets allgegenwärtig ist. Dies hier ist die letzte Haltestelle. Was jedem bekannt ist, auch wenn niemand darüber redet: Hier werden nur selten lebensverlängernde Maßnahmen ergriffen.

Jetzt wartet in Zimmer D6 eine neue Möblierung: eine kleine Esszimmergarnitur, ein Schreibtisch, ein Sessel. Fotografien an den Wänden. Ein neues Heim im Heim. Nur das Bett ist Eigentum der Einrichtung. Nachdem Britt-Marie darin starb, ist es desinfiziert und neu bezogen worden.

Im Personalraum auf Station D sitzt Johanna und checkt die Nachrichten auf ihrem Handy. Mit leerem Blick starrt sie auf das Display. Nichts Neues. So früh am Morgen ist noch keiner online. Ab und zu schielt sie durch die Glasscheibe in den Gemeinschaftsbereich, in den durch das Glasdach Sonnenlicht scheint. Bald hat sie Dienstschluss. Sie bereut, sich diesen Sommerjob gesucht zu haben, hasst die Nachtschichten, hasst es, wenn Petrus in der D2 oder Dagmar in der D8 wach werden und sie sich allein um sie kümmern muss. Aber das Schlimmste ist die Angst, dass jemand von den Alten sterben könnte, während sie allein auf Station ist.

Johanna fährt zusammen, als sie hört, wie auf dem Gang eine Tür geöffnet wird. Schnell steht sie auf. Blickt hinaus. Endlich. Da kommt Nina, ihre Ablösung. Wie immer ist sie früh dran. Nina, die immer länger bleibt, als sie muss, die zusätzliche Schichten übernimmt und, wenn sie sonst nichts zu tun hat, mit den Alten Zimtschnecken backt. Nina, die nie etwas über ihr Leben außerhalb des Heims erzählt. Ob sie überhaupt eines hat? Es fällt schwer, sie sich in Alltagskleidung, ohne den hellblauen Kittel und die weiten Hosen vorzustellen. Nina scheint der Typ zu sein, der sich mit Kernseife wäscht, denkt Johanna. Ist porentief rein. Hat kurzgeschnittene Nägel und einen praktischen Kurzhaarschnitt. Riecht völlig neutral.

»Wie ist es gelaufen?«, fragt Nina, und Johanna zuckt mit den Schultern, erwidert: »Nichts Besonderes«, und reicht ihr die Pflegedokumentationsmappe, in der sie vermerkt hat, was in der Nacht alles geschehen ist. »Dann geh ich jetzt«, sagt sie.

Nina blickt Johanna nach, sieht, wie ihr Pferdeschwanz hin- und herschwingt. Dann schaltet sie die Kaffeemaschine im Personalraum ein, wischt die Arbeitsplatten und den Esstisch ab.

Sucdi, die heute zusammen mit Nina die Frühschicht übernimmt, läuft auf der Treppe ihrem Mann Faisal über den Weg. Gerade hat sie sich im Umkleideraum im Keller die Arbeitskleidung angezogen. Er wiederum hat soeben seine Nachtschicht auf Station B beendet. Er ist müde und unter Zeitdruck: Ihre älteste gemeinsame Tochter kümmert sich gerade um die kleinen Geschwister, und er möchte so schnell wie möglich nach Hause. Sucdi drückt ihm schnell einen Kuss auf die Wange, bevor sie Station D betritt. Lehnt dankend den Kaffee ab, den Nina ihr anbietet. Gemeinsam studieren sie die Berichte, während Nina ihre Tasse leert. Dann beginnen sie mit den morgendlichen Routinen.

Sie betreten eine Wohnung nach der anderen auf Gang D. Streichen den Bewohnern sanft über die Stirn. Wechseln Windeln. Waschen die alten Leiber mit Seife, warmem Wasser und Waschlappen. Cremen sie mit Urea ein. Verabreichen Medikamente, oral, anal und vaginal. Beruhigungspillen und Abführmittel. Schmerztabletten und Blutverdünner. Den alten Menschen wird beim Anziehen geholfen und dabei, ihre Dritten einzusetzen. Haare werden wieder an die richtige Stelle gekämmt.

In der D1 jammert Wiborg im Schlaf, als sie ihr Zimmer betreten. Sie umklammert ihr Therapiestofftier, eine Plüschkatze mit einer Heizschlange unter dem Fell aus Polyester.

Wiborg erkennt sie nicht wieder. »Warum werde ich nicht von meiner Mama geweckt?«, fragt sie und sieht Sucdi beunruhigt an. »Hat sie dich aus Afrika mitgebracht?«

Wiborg hört nicht auf zu starren, während Nina und Sucdi ihr die Windel abnehmen. Ihr Stuhl ist pechschwarz von den Eisentabletten. Nina und Sucdi säubern sie sorgfältig und versorgen sie mit einer frischen Vorlage und einer Netzhose, die alle alten Menschen im Nebelfenn tragen.

»Wo ist meine Mama?«, fragt Wiborg erneut. »Ich will meine Mama anrufen.«

Sie streckt sich nach dem Telefon, und es gelingt ihr, den Hörer von der Gabel zu nehmen, aber Sucdi und Nina können Wiborg überreden, noch mit dem Anruf zu warten. Die Nummer, die Wiborg wählen will, ist schon lange abgeschaltet, und die alte Dame ist jedes Mal aufs Neue stark beunruhigt, wenn sich niemand meldet.

Sucdi hilft Petrus in Apartment D2 bei der Rasur. Sie gebraucht einen Rasierapparat statt eines Nassrasierers, um ihn nicht zu verletzen, falls er sie angreift. Als Nina neben seinem Bett in die Hocke geht und den Beutel seines Katheters leert, achtet sie sorgfältig darauf, sich ja außer Reichweite seiner flinken, zupackenden Hände zu halten. Dann misst sie seinen Blutzucker.

In Zimmer D3 öffnet Edit ihre Augen, sobald Nina und Sucdi hereinkommen. »Guten Tag«, begrüßt sie sie schlaftrunken. »Mein Name ist Edit Andersson, ich bin Sekretärin von Direktor Palm.«

Nina und Sucdi nicken wie immer.

Edit blinzelt. »Guten Tag. Mein Name ist Edit Andersson, ich bin Sekretärin von Direktor Palm.«

Nina und Sucdi streifen sich neue Handschuhe über und sind Edit behilflich, während diese sie aufs Neue darüber in Kenntnis setzt, wen sie vor sich haben.

Bodil in der D4 sieht sie aus zusammengekniffenen Augen schelmisch an, als sie ihr Nachthemd hochstreifen und ihr die Windel wechseln. »Raten Sie mal, wie alt ich bin?«

Und obwohl Nina die Antwort sehr gut kennt – Bodil ist über neunzig –, erwidert sie: »Siebzig vielleicht?«, und Bodil lächelt zufrieden. »Das sagen alle, niemand will mir mein wahres Alter glauben. Man sagt, dass ich immer noch eine richtige Schönheit bin.«

Nina und Sucdi beteuern, dass sie das auch finden.

Heute ist Lillemor aus der D5 mit Duschen dran. Sucdi und Nina helfen ihr ins Badezimmer. Ziehen sie aus. Die Netzhose hat ein kariertes Muster auf ihrem üppigen Bauch hinterlassen. Nina und Sucdi schwitzen in ihren Gummistiefeln, Plastikschürzen und Handschuhen, aber Lillemor ist zumindest duldsam. Vorsichtig senken sie ihren Hintern auf den Duschstuhl hinab. Duschen Lillemor mit schwachem Strahl ab, nachdem sie die Temperatur gebilligt hat. Nina hebt Lillemors schwere Brüste an, um die Hautfalte darunter zu säubern.

Lillemor sieht auf und sagt: »Die Sehnsucht nach unserem Herrgott ist groß, aber ich habe beschlossen, noch eine Weile weiterzuleben«, und Nina entgegnet: »Das ist gut, Lillemor.«

Auf den Kacheln kleben kleine Engel, die ihnen milde zulächeln.

Jetzt passieren sie die geschlossene Tür von Apartment D6 und steuern die D7 an.

»Ich glaube, der Apfel ist wieder rausgeflutscht«, erklärt Anna, als sie eintreten. Tatsächlich hängt ihr stark geröteter Darm wieder aus dem Anus heraus. Sie leidet an einem Rektumprolaps, bei dem bisher keine Operation geholfen hat. Anna plappert vergnügt über ihre Pläne für den Tag, während Sucdi und Nina sie mit Waschlappen säubern, behutsam den Darm zurückdrücken und die Öffnung mit einem Wattebausch verschließen.

»Ich werde nach Frankreich verreisen, das wollte ich immer schon«, sagt Anna.

Als Nina sie fragt, was sie dort anschauen will, erwidert Anna, dass sie den Eiffelturm sehen und ganz viel französisches Gebäck essen will. »Im Frühling soll es schön sein, dann werde ich hinfahren. Wenn Gott will und meine Füße weitergehen, wird es wahrscheinlich gehen.« Sie lacht laut auf. Sieht verträumt aus dem Fenster.

Die D8 ist das einzige Apartment mit Doppelbelegung. Als Sucdi und Nina es betreten, ist Dagmar schon wach. Sucdi weckt Vera in dem anderen Bett.

»Guten Morgen, Dagmar«, grüßt Nina. »Haben Sie gut geschlafen?«

Dagmar starrt sie aus geröteten, unaufhörlich tränenden Augen an. An der Wand neben dem Bett hängen Aquarelle und Bleistiftzeichnungen von Dagmar, die sie zeigen, als sie noch jung und hübsch war. Während Nina sich nähert, grinst sie schelmisch und streckt eine Hand unter der Decke hervor. Sie ist kotverschmiert. Dagmar winkt und lacht mit zahnlosem Mund.

»Mensch, Dagmar!«, ruft Vera streng von ihrem Bett aus, bevor sie sich mit beschämtem Blick Sucdi zuwendet. »Seien Sie nicht wütend auf sie. Sie meint es nicht böse.«

Wenig später kocht Nina in der Küche Haferbrei, während Sucdi Stullen schmiert. Sie stellen Kaffeetassen und Schnabeltassen auf Tabletts. Tiefe Teller mit breiten Rändern. Ergonomisch geformte Löffel.

Nach dem Frühstück gehen ein paar der alten Leute zum Fernsehen in den Aufenthaltsraum. Nina legt einen alten Nils-Poppe-Film in den DVD-Player ein. Dagmar nickt schon wieder in ihrem Rollstuhl ein, während Petrus eindringlich die geschäftige Hausangestellte auf dem Bildschirm anstarrt.

»Du Fotze!«, schreit er. »Du Schlampe!«

Vera gibt ungeduldig ein »Pssst!« von sich. Von Dagmar kommt ein leises Schnarchen.

Joel

Seine Mutter sitzt vollkommen reglos auf einem grünen Kunststoffgartenstuhl vor dem Haus. Kaut langsam auf dem weichen Weißbrot herum, das Joel ihr geschmiert hat. Zurzeit isst sie nichts anderes. Sie hat keinen Appetit, kann nichts mehr schmecken. Joel selbst bringt heute gar nichts herunter.

Seine Mutter hat immer noch feuchtes Haar. Joel hat es mit Haarspangen zurückgesteckt. Aber der graue Haaransatz ist weiterhin sichtbar. Sie war so wütend darüber, duschen zu müssen, dass er es nicht gewagt hatte, die Farbe aufzutragen, die vermutlich in ihrem Gesicht und auf Wänden und Möbeln gelandet wäre, überall, nur nicht auf ihren Haaren. Anschließend hätte er sie erneut unter die Dusche kriegen müssen, um die Farbe wieder auszuspülen. Wenn ihr etwas nicht passt, kann seine Mutter ungeahnte Kräfte entwickeln.

Jetzt aber sitzt sie da mit hängenden Schultern und leerem Blick.

Joel nimmt einen Schluck von dem Instantkaffee. Er lehnt den Kopf gegen die mit grauen Eternitplatten verblendete Hauswand. Schließt die Augen. Schon jetzt ist die Hitze des aufkommenden Tages spürbar. Eine schwache Brise streicht flüsternd durch die wildwuchernden Sträucher. Seine Eltern hatten sie als Sichtschutz für die Terrasse gepflanzt, heute aber fährt nur selten jemand hier vorbei. Mehrere tiefer im Wald gelegene Häuser stehen leer. Die Nachbarn, die hier lebten, als Joel ein Kind war, sind mit der Zeit alle verstorben. Bald wird auch dieses Haus verlassen sein. In vier Tagen kommt eine Maklerin.

Wer wohnt überhaupt noch hier in dieser Gegend? Ob ihn wohl irgendein alter Schulkamerad in Ytterby im Supermarkt oder in Skredsby an der Tankstelle gesehen hat, ob wohl schon über seine Rückkehr getuschelt wird? Joel, der sich immer für was Besseres gehalten hat. Er öffnet die Augen wieder. Leert seine Tasse und stellt sie auf dem klapprigen Tisch ab. Das karierte Tischtuch ist übersät von eingetrockneten Kaffeeringen.

Seine Mutter hat aufgehört zu kauen. Der Rest des Weißbrots liegt noch auf ihrem Teller. Der Käse schwitzt in der Sonne.

»Hast du denn gar keinen Hunger?«, fragt er.

Seine Mutter schüttelt den Kopf.

Joel bringt es nicht über sich, weiter auf sie einzureden. Er deutet auf die Tabletten, die er ihr hingelegt hat.

»Nimm sie jetzt«, fordert er sie auf.

»Nein. Wer weiß, was du da in mich reinstopfst.«

»Die sind für dein Herz«, erklärt Joel.

»Mit meinem Herz ist alles in Ordnung!«, beharrt seine Mutter und kneift den Mund zusammen.

Schluck doch einfach diese verdammten Pillen, du störrisches Weib! Begreifst du denn nicht, dass ich dir nur helfen will?

Aber so kann er nicht mit ihr sprechen. Stattdessen steckt er sich eine Zigarette an. Versucht, das mulmige Gefühl in seinem Bauch zu ignorieren, das zusehends stärker wird.

Nina

Die Morgenrunde neigt sich dem Ende zu, als Elisabeth, die Stationsleitung, von der neuen Kundin erzählt, die heute Apartment D6 beziehen wird.

»Monika Edlund, zweiundsiebzig Jahre alt, aus Lyckered.«

Bei der Erwähnung des Namens zuckt Nina zusammen, aber das scheint niemandem am Tisch aufgefallen zu sein.

»Zeitweise geistige Verwirrtheit nach Infarkt«, zitiert Elisabeth aus ihrem Ordner. »Ist in der Apotheke in Kungälv zusammengebrochen, Glück im Unglück, kann man da nur sagen …«

Nina senkt ihren Blick wieder auf die Tischplatte. Spürt, wie ihr der Schweiß ausbricht. Ihr wird bewusst, wie die Sonne durch das Glasdach in den Gemeinschaftsbereich knallt. Sie fühlt sich wie in einem Treibhaus.

»… Herzstillstand, wurde aber im Krankenwagen mittels Defibrillator wiederbelebt …«

Kalter Schweiß steht Nina auf der Stirn.

»… angiographische Maßnahmen mit Stent … Nach der Reha hat sie fast ein halbes Jahr eine Haushaltshilfe und grundlegende häusliche Krankenpflege durch die Gemeindekrankenschwester gehabt. Es ist vorgekommen, dass sie in verwirrtem Zustand von der Polizei aufgegriffen wurde, sie wird also einen Bewegungsmelder bekommen müssen. Und sie ist schon ein paarmal aus dem Bett gefallen, weshalb ich um Genehmigung eines Bettgitters gebeten habe.«

Elisabeth formuliert knapp und effektiv. Tonlos rattert sie die Sätze herunter. Gefühllos. Und warum auch nicht? Monika Edlund ist bisher nur ein weiterer Name für sie. Nach dieser Besprechung wird sie noch nicht einmal mehr das sein. Sie wird die D6 sein. Punkt.

»Was die Medikation betrifft, keine Besonderheiten«, fährt Elisabeth fort.

»ASS, Atorvastatin, Metoprolol, Ramipril und Ticagrelor. Haldol bei Unruhezuständen und Imovane zur Nacht.

Haldol. Wenn Monika Medikamente gegen Paranoia und psychotische Zustände braucht, muss es schlecht um sie stehen. Dann ist ihre Demenz ein düsterer Ort, der ihr Angst einflößt, sie womöglich reizbar und aggressiv macht.

»Wer bringt sie her?«, fragt Nina.

»Ihr Sohn, Joel Edlund. Er hat zuletzt bei ihr gewohnt.«

Joel. Er ist also wieder hier?

Ein erneuter Schweißausbruch übermannt Nina, als sie versucht, sich vorzustellen, wie Joel heute wohl aussehen mag. Sie hat ein paarmal im Internet nach ihm gesucht, aber er nutzt keine sozialen Medien. Alles, was sie von ihm gefunden hat, sind ein paar Bilder. Joel hat dunkle Haare und ist schlank, fast mager, seine Züge kantig. Er lächelt nicht. Das letzte Bild von ihm ist über sieben Jahre alt.

Es fällt ihr schwer, sich Joel als Erwachsenen vorzustellen. Allein schon die Tatsache, dass es ihn immer noch gibt, nachdem er Skredsby eines Morgens in einem alten Gebrauchtwagen den Rücken gekehrt hatte.

»Weißt du, wann sie hier sein wollen?« Seltsamerweise gelingt es Nina, ihre Stimme völlig normal klingen zu lassen.

»Nach dem Mittagessen«, antwortet Elisabeth. »Kennst du ihren Sohn? Ihr müsstet ja etwa gleichaltrig sein?«

Kennt sie Joel? Was soll sie darauf antworten? Wie würde jemand wie Elisabeth das verstehen? Und wer würde in ihr jene Nina wiedererkennen, die sie damals gewesen war, als sie so viel Zeit mit Joel verbracht hatte? Sie kann es ja noch nicht einmal selbst glauben, dass sie derselbe Mensch ist.

»Wir waren in derselben Klasse«, sagt sie schließlich.

Elisabeth stellt keine weiteren Fragen, ist in Gedanken offenbar schon ganz woanders. Sie schlägt ihren Ordner zu und steht auf.

»Gut, das war alles für heute. Denkt daran, dass die Kunden mehr Flüssigkeit als sonst zu sich nehmen müssen. Diese Hitzewelle scheint noch eine Weile anzuhalten.«

Leise gleiten die Stühle über den PVC-Boden, als Ninas Kolleginnen vom Tisch aufstehen. Die vier Stationen müssen die Mittagsmahlzeit vorbereiten, das Essen wird bald aus einer Großküche in Kungälv geliefert werden. Aber Nina bleibt sitzen. Blickt in Richtung des D-Flures, wo Wiborg umherläuft, ihr Therapiestofftier an die Brust gedrückt.

»Ist mit dir alles okay?«, fragt Sucdi.

Nina sieht auf.

»Ich bin nur ein bisschen müde«, antwortet sie und probiert ein Lächeln.

Sie ist nicht müde. Nicht im Geringsten: Ihr ganzer Körper steht unter Strom.

»Ist dieser Joel etwa ein Verflossener von dir oder so was?«

»Nein«, sagt Nina und lächelt verkrampft.

Sucdi räumt die Kaffeetassen weg, Nina blickt ihr nach. Durch die Glasscheibe des Personalraums der Station D sieht sie, wie Sucdi die Geschirrspülmaschine öffnet. Jetzt steht auch Nina auf.

Edit kommt, tief über ihren Rollator gebeugt, in den Gemeinschaftsbereich. Aufgrund von fortgeschrittener Osteoporose ist ihr Rückgrat nahezu rechtwinkelig gekrümmt.

»Guten Tag«, sagt sie. »Mein Name ist Edit Andersson, ich bin Sekretärin von Direktor Palm.«

Durch den trüben Schleier vor ihren Augen starrt sie Nina auffordernd an.

»Hallo«, sagt Nina geistesabwesend.

Edit schüttelt missbilligend den Kopf, vielleicht aufgebracht darüber, dass Nina sich ihr nicht vorstellt. Dann blinzelt sie. Die ewige Schleife in ihrem Kopf beginnt von vorne.

»Guten Tag. Mein Name ist Edit Andersson, ich bin Sekretärin von Direktor Palm.«

Nina betritt mit der Thermoskanne den Flur, stellt sie auf den Servierwagen für die Angehörigen. Die Räder von Edits Rollator quietschen leise hinter ihr.

»Guten Tag. Mein Name ist Edit Andersson, ich bin Sekretärin von Direktor Palm.«

»Ja, guten Tag auch!«, sagt da Sucdi, die aus dem Personalraum kommt. »Ich glaube, es ist Zeit, dass wir Sie ein wenig frisch machen.«

Der Alarm ertönt mit einem Piepen, und Nina sieht den Gang hinunter. Es blinkt vor der D2, der Wohnung von Petrus.

»Ich kümmere mich darum.«

Sucdi sieht sie erstaunt an.

»Edit kann bestimmt noch einen Moment warten.«

»Guten Tag«, setzt da Edit wieder an. »Mein Name ist …«

»Willst du wirklich allein zu Petrus reingehen?«, fragt Sucdi noch einmal nach, mit lauter Stimme, um Edit zu übertönen.

»Kein Problem«, erwidert Nina.

Im Augenblick würde sie alles tun, um nicht ständig an Monika und Joel denken zu müssen.

Joel

in der Dachrinne über der Terrasse ertönt ein Schaben. Eine Schwalbe, die unter dem Dachfirst wohnt, schießt im Sturzflug zu Boden, bevor sie sich wieder in die Lüfte schwingt. Seine Mutter kommt wieder zu sich. Blinzelt und sieht Joel direkt an. Ihr Blick ist klar. Geistesgegenwärtig. Intelligent.

Sie ist wieder seine Mutter.

»Nils hat im Jenseits auf mich gewartet«, sagt sie.

Joel steckt sich eine neue Zigarette an. Versucht, seine Enttäuschung zu verbergen. Er weiß, was jetzt kommt, und will es nicht hören.

»Er hat dort schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich komme. Ich weiß nicht, ob ich im Himmel war. Ich glaube schon. Aber dann haben sie mich wieder zurückgeholt.«

Aus ihren blassen Augen kullern Tränen. Und Joel wünscht, er hätte denselben Glauben wie seine Mutter. Dass das Licht am Ende des Tunnels und liebende Angehörige, die einen dort mit offenen Armen empfangen, etwas anderes, Bedeutenderes wären als die von dem Sauerstoffmangel im Gehirn ausgelösten Halluzinationen.

»Nils hat mich hierher begleitet, aber es fällt ihm so schwer, hier auf der Erde zu bleiben. Er darf nicht hier sein. Und ich auch nicht.«

Wie ein kleines, trostsuchendes Kind sieht sie Joel an. Seine Mutter, die immer so stark gewesen war, niemals Schwäche gezeigt hatte. Joel streckt sich quer über den Tisch. Nimmt ihre Hand in seine. Streichelt ihre Fingerknöchel. Er hört den Wind in den Baumwipfeln rauschen, oben auf dem Berg.

»Ich vermisse ihn so schrecklich, wenn er nicht da ist«, sagt seine Mutter. »Er war ein so stattlicher Mann, mein Nils.«

Seine Mutter verstummt, scheint in Gedanken abzudriften, und Joel fragt sich, ob sie jetzt wieder an seinen Vater denkt. Was sie wohl vor sich sieht?

Joel weiß nicht, wer sein Vater war. Es hingen immer Fotos von ihm an der Wand, das ja, aber außerhalb der Bilderrahmen existiert nichts von ihm. Nur seine Legende lebt fort: sein Vater, die große Liebe seiner Mutter, eine Art Heiliger, der an Krebs starb, als Joel noch sehr klein war.

Inzwischen ist Joel knapp vierzig, in einem Alter, das sein Vater niemals erreicht hat.

»Sie hätten mich sterben lassen sollen, die Ärzte«, sagt seine Mutter. »Warum haben sie mich bloß wieder ins Leben zurückgeholt? Ich war doch schon tot.«

Seine Mutter zieht ihre Hand wieder zu sich heran und wischt sich die Wangen ab. Scheint eine Entscheidung zu treffen.

»Aber wie rede ich bloß! Wenn mich jetzt die Kinder hören könnten«, sagt sie da.

Joel überläuft ein kalter Schauder. Er hätte sich mittlerweile daran gewöhnen sollen, aber es trifft ihn immer noch wie ein Schock.

»Mama …«, beginnt er. »Ich bin es doch.«

Sie sieht ihn an. Mit nach wie vor hellem Blick. In dem aber zugleich ehrliches Erstaunen steht.

»Ich bin es. Joel. Dein Sohn.«

Seine Mutter schnaubt ungehalten. »Für wie blöd halten Sie mich eigentlich?«

Joel nimmt einen Zug von der Zigarette. Der Rauch vermischt sich mit dem schalen Nachgeschmack des Kaffees.

»Für wen hältst du mich denn?«, fragt er, auch wenn er weiß, dass er das lassen sollte.

»Na … Sie sind es doch! Ich weiß doch, wer Sie sind. Sie müssen verzeihen, dass ich mich nicht an Ihren Namen erinnern kann, so viele wie hier von euch ein- und ausgehen. Obwohl es sonst natürlich meistens Frauen sind.«

Sie blickt ihn nervös an. Schlingt sich die Arme um den Leib, als würde sie frieren.

»Aber ich bin dankbar für Ihre Hilfe, wirklich, das bin ich«, fügt sie hinzu. »Sie sind alle so tüchtig!«

Noch nicht einmal die Demenz kann auslöschen, wie wichtig es ihr ist, stets gute Manieren zu zeigen.

Als Joel und sein Bruder aufwuchsen, hatte seine Mutter in der Telefonzentrale der Gemeinde Kungälv gearbeitet. Sein Vater hatte ihr eine kleine Rente hinterlassen. Geldsorgen hatten sie nie gehabt. Erst als Joel nach Stockholm gezogen war, wurde ihm klar, dass zwischen der Mittelschicht hier und der in Stockholm Welten lagen. In der Hauptstadt haben seine Bekannten Kontakte, Vitamin B, und sie zögern nicht, davon Gebrauch zu machen. Sie fordern ihr Recht ein, lautstark, wenn nötig. Seine Mutter dagegen würde nie wagen, sich zu beschweren, würde nie zweimal um etwas bitten. Joel weiß, dass sie die Leute vom hauswirtschaftlichen Dienst in Wahrheit verabscheut hatte. Es war ihr ein Grauen gewesen, dass ihr unbekannte Menschen einfach ohne Vorwarnung auftauchten und – ihrer Ansicht nach sehr stümperhaft – im Haus herumfuhrwerkten. Und jetzt hält sie ihn für einen von denen.

»Aber ich bin es doch, Mama«, sagt er. »Ich bin es doch, Joel. Und Björn ist auch schon erwachsen. Er hat heute selbst eine Familie.«

»Ja, ja, reden Sie nur«, erwidert seine Mutter darauf.

Joel nimmt noch einen Zug. Versucht, Ruhe zu bewahren.

»Nimm jetzt deine Medikamente«, sagt er.

»Nun hören Sie doch auf, mir immer mit diesen Tabletten in den Ohren zu liegen! Was ist da überhaupt drin?«

Er beugt sich vor, zieht das Einmachglas zu sich heran, das auf den Steinplatten steht. Die Zigarette erlischt mit einem Zischen, als er sie in die Plörre aus Wasser und alten Zigarettenstummeln wirft. Er beschließt, erst einmal die restlichen Dinge seiner Mutter zusammenzupacken. Später, wenn sie vielleicht etwas milder gestimmt ist, wird er einen neuen Versuch starten, sie zum Schlucken ihrer Tabletten zu bewegen. Er steht auf und geht zur Haustür.

Im Badezimmer füllt er den geblümten Kulturbeutel seiner Mutter. Parfüms und Cremes, die Joel ihr über die Jahre zum Geburtstag und zu Weihnachten geschenkt hatte, stehen unangetastet auf dem obersten Regal im Spiegelschrank. Seine Mutter hielt sie für zu fein, um sie zu gebrauchen, und nun haben sie das Verfallsdatum überschritten.

Joels Herz rast. Er bemüht sich, tief ein- und auszuatmen. Schließt die Schranktür und begegnet seinem eigenen Blick im Spiegel. Seine Augen sind von demselben Grau wie die seiner Mutter. Wie er selbst wohl einmal im Alter sein wird? Wenn er bedenkt, was er seinem Hirn schon alles zugemutet hat, ist es vielleicht schon in Mitleidenschaft gezogen worden? Ist von einer Fäulnis befallen, die schleichend um sich greift und allmählich seine Gedanken, sein Ich auffrisst?

Oder würde die Krankheit bei ihm ganz plötzlich ausbrechen, wie bei seiner Mutter?

Langsam macht sich Angst in ihm breit. Er weiß nicht, wie er diesen Tag bewältigen soll.

Bald ist es vorbei. Ganz bald. Die ein, zwei Stunden werde ich es wohl auch noch aushalten. Und danach übernimmt jemand anderes die Verantwortung.

Das Nebelfenn liegt nur wenige Kilometer von hier entfernt, auf der anderen Seite des Berges, und doch befindet es sich in einer völlig anderen Welt. Wie wird es seiner Mutter dort ergehen, wenn sie noch nicht einmal mehr den Garten, das Haus und die ihr vertrauten Dinge um sich hat? Was wird dann noch ihre Erinnerung anregen? Die Persönlichkeit aufblitzen lassen, die sie einmal war, so wie es jetzt noch gelegentlich geschieht?

Aber welche Alternative bleibt mir?

Joel spürt ein Prickeln auf der Haut, in den Fingerkuppen.

Er wühlt im Medikamentenbeutel seiner Mutter, der auf der Waschmaschine steht. Findet die Schachtel mit Haldol, die die Gemeindekrankenschwester hiergelassen hatte. EINETABLETTEBEIBEDARFGEGENUNRUHEZUSTÄNDE, steht auf dem Etikett. Sie lassen seine Mutter für gewöhnlich ruhiger werden.

Er zögert. Es ist sechs Jahre und zwei Monate her, dass er sich erlaubt hat, chemische Substanzen zu Hilfe zu nehmen, von Alkohol einmal abgesehen. Aber heute muss er seine Mutter ins Heim bringen. Das muss als Ausnahmezustand gelten.

Joel schluckt zwei Tabletten, beugt sich über das Waschbecken und trinkt direkt aus dem Hahn.

Nina

Als Nina Apartment D2 betritt, hat Petrus die Decke zur Seite geworfen. Seine Beinstümpfe sind weit gespreizt, und er zieht und zerrt an seinem schlaffen Penis.

Er blickt sie an und grunzt: »Na, da würdest du wohl gerne mal dran lecken, hm?«

Sie wirft einen Blick auf seinen Katheter.

»Meine Sorge ist eher, dass Sie wund werden, wenn Sie so weitermachen.«

Petrus lacht auf.

»Zeig mir deine Fotze«, fordert er sie auf. »Ein Schwanz gehört in die Fotze.«

Petrus kann nichts dafür. Wer das hier tut, wer das hier sagt, ist nicht Petrus. Sondern seine Frontotemporale Demenz. Manchmal muss sie sich das ins Gedächtnis rufen, um keinen Hass auf ihn zu entwickeln. Sie geht näher an sein Bett heran.

»Ja, so ist es gut«, säuselt er. »Komm und leg dich hier neben mich. Oder auf mich drauf, so hab ich’s gern.«

Er bearbeitet seinen Penis immer stärker, doch der bleibt schlaff, da ist nichts als gealterte Haut und trockene Schleimhäute. Während der vielen Jahre, die Petrus schon im Heim wohnt, hat sie ihn noch nie steif gesehen.

»Ich finde, wir gönnen ihm jetzt seine Ruhe«, sagt sie und deckt Petrus wieder zu.

Da schießt blitzschnell Petrus’ Hand hervor, seine Finger schließen sich um ihr Handgelenk. Bevor erst ein und dann das andere Bein dem Diabetes zum Opfer fiel, war er Seemann. Seine Hände können einen immer noch so eisern umklammern wie ein Schraubstock. Sie kann sich nicht aus seinem Griff befreien.

»Und jetzt bumsen wir«, keucht er und zieht sie so fest zu sich heran, dass sie das Gleichgewicht verliert.

Nina tastet nach dem Notfallknopf, der an einem Band um Petrus’ Hals hängt, bekommt ihn aber nicht zu fassen. Sie dreht sich zur Tür, um nach Hilfe zu rufen. Sieht Petrus’ Frau aus dem Flur auf sich zueilen.

»Petrus!«, ruft sie. »Petrus, hör sofort auf damit!«

Ihr Erscheinen lenkt ihn ausreichend ab, dass Nina ihre Finger aus seiner Umklammerung lösen und zurückweichen kann. Sie blickt auf ihr Handgelenk hinab. Auf die stark geröteten Stellen, die sein Griff hinterlassen hat.

Petrus lässt ein lautes, vergnügtes Gelächter hören.

Seine Frau starrt beschämt zu Boden. »Es tut mir so leid.«

»Nicht schlimm.«

»Früher wäre er lieber gestorben, als ein solches Benehmen an den Tag zu legen«, erklärt seine Ehefrau, noch immer Ninas Blick ausweichend. »Ich schäme mich so, wenn ich daran denke, was Sie hier zu Gesicht bekommen.«

»Was auch immer er anstellt, wir haben schon Schlimmeres erlebt«, beteuert Nina. »Ganz ehrlich. Wir sind so ein Verhalten gewöhnt. Machen Sie sich deswegen keine Gedanken.«

Petrus’ Frau lächelt betrübt und nickt. Nina legt ihr eine Hand auf die Schulter und verlässt das Apartment. Sie hört Petrus noch schimpfen, bevor sie die Tür hinter sich schließt.

Auf dem Flur ist alles still. Wiborgs Enkelin kommt mit wiegendem Gang den Korridor herunter. Ihr dicker Bauch hängt über den Rocksaum. Diese Hitzewelle musste für eine Hochschwangere ein Albtraum sein. Ihr Gesicht ist gerötet und verschwitzt. Aber sie winkt Nina fröhlich zu, als sie die Tür von Apartment D1 öffnet.

Nina hält kurz inne. Blickt zu der geschlossenen Tür von Zimmer D6. Wird magnetisch von ihr angezogen.

Erst vor wenigen Tagen hat sie noch dort drinnen gesessen und bei Britt-Marie gewacht. Manchmal kommt es Nina so vor, als weilten die Verstorbenen nach ihrem Tod noch wochenlang hier, aber von Britt-Marie hat sie nichts mehr gespürt. Warum sollte sie auch noch geblieben sein? Sie hatte nie hier sein wollen.

Nein, vor Geistern dieser Art fürchtet Nina sich nicht.

Sie öffnet die Tür. Betritt den Vorraum. Sieht, dass schon ein paar Mäntel an den Haken unter der Hutablage hängen. Geht weiter ins Zimmer hinein. Die Gardinen sind zugezogen, die Wohnung liegt im Dunkeln. Nina erkennt die Möbel sofort wieder. Es ist seltsam, sie hier, auf einer viel zu kleinen Fläche zusammengedrängt zu sehen. Joel muss sie gestern hergebracht haben, als sie frei hatte. Den Esstisch von Joels Opa. Den kornblumenblauen Plüschsessel. Neben dem Pflegebett steht Monikas Nachttisch. Der Schreibtisch ist in die Ecke gequetscht.

Nina geht zum Fenster und lässt etwas Frischluft herein. Atmet tief ein. Hört Kindergeschrei vom Fußballplatz her. In der Ferne ein Auto. Sie geht zum Bett, betrachtet die Bilder an der Wand. Das Größte von ihnen ist das Hochzeitsfoto. Aus dem ovalen schwarzen Kunststoffrahmen blickt eine zwanzigjährige Monika sie an. Sie trägt eine Kurzhaarfrisur, wie es in den sechziger Jahren Mode war. Ihre Lippen sind kräftig geschminkt und füllig, ihre Augen hell, als würden sie von innen heraus leuchten. Ihr Ehemann ist blond und breitschultrig, er erinnert an einen Filmstar. Ninas Blick wandert weiter zu einem Foto von Joels Bruder Björn vor der Kirche von Lycke. Björn hat dieselben blonden Haare wie sein Vater. Er trägt ein beiges Jackett mit dicken Schulterpolstern und hat die Arme voller Konfirmationsgeschenke. Neben dem Bild hängt ein Foto von zwei Jungs von etwa zehn und zwölf Jahren. Das müssen Björns Söhne sein. Aus einem unecht wirkenden türkisen Swimmingpool heraus strahlen sie in die Kamera. In ihren kleinen Gesichtern nehmen sich die Zähne unverhältnismäßig groß aus.

Und dann Joel. Nina verspürt einen Stich, als sie das Foto in dem dritten Rahmen betrachtet. Die blondierten Haare sind zu einem Seitenscheitel gekämmt. Er sieht richtig geschniegelt aus.

Joel war ihr Ein und Alles gewesen. Sie hatte ihn geliebt, und sie hatte die Nina geliebt, die sie in seiner Gegenwart gewesen war: eine andere, eine mutigere Nina. Aber diese Nina war nie ihr wirkliches Ich gewesen. Nur wenige Monate nach der Entstehung dieser Aufnahme hatte sie ihn im Stich gelassen.

Ebenso hatte sie Monika im Stich gelassen. Hatte ihr nie erklärt, was geschehen war.

Manchmal hat sie Monika im Supermarkt gesehen oder im Auto, wenn sie auf der Landstraße aneinander vorbeigefahren waren. Aber Nina war ihr immer ausgewichen. Hatte so getan, als habe sie Monika nicht bemerkt. Niemals hatte Monika erfahren, wie viel sie Nina bedeutete. Und jetzt ist es vielleicht zu spät dafür. Wenn Monika zu ihnen ins Heim ziehen sollte, erinnert sie sich womöglich nicht einmal mehr an sie.

»Er kommt jetzt«, sagt jemand ganz dicht an ihrem Ohr.

Nina dreht sich um, begegnet Bodils Blick.

»Wer?«, fragt Nina.

»Na, der neue Bewohner natürlich.« Bodil sieht Nina erwartungsvoll an.

War sie in Gedanken wirklich so weit weg, dass sie Bodil gar nicht bemerkt hatte?, fragt Nina sich.

»Hier wird eine Frau einziehen«, erklärt Nina. »Sie heißt Monika Edlund.«

»So ein Quatsch. Es ist ein Mann«, widerspricht Bodil und lässt ihren Blick erwartungsfroh durch den Raum schweifen. »Und gut aussehen tut er auch. Ich hab ihn heute Nacht hier herumwandern sehen.«

Joel

Die Hitze in dem alten Nissan seiner Mutter ist erdrückend, obwohl das Auto in der Scheune gestanden hat. Joel schaltet die Klimaanlage ein. Trockene, kalte Luft strömt ins Wageninnere und kühlt seine feuchte Stirn, als er auf den Hof zurücksetzt. Seine Mutter sitzt schweigend auf dem Beifahrersitz, ihre Finger umklammern krampfhaft die Handtasche auf ihrem Schoß. Sie schließt die Augen, als er den Weg zur Landstraße einschlägt. Hat nicht begriffen, dass sie jetzt für immer das Haus verlässt, in dem sie ihr ganzes Erwachsenenleben verbracht hat.

Das Haus schrumpft im Rückspiegel, verschwindet schließlich ganz hinter den Bäumen, nachdem er die scharfe Kurve genommen hat und weiter den Hang zur, wie seine Mutter es nennt, »großen Straße« hinunterfährt. Tatsächlich ist sie jedoch so schmal, dass ein Auto halb im Straßengraben halten muss, um ein anderes passieren zu lassen.

Joels Sonnenbrille rutscht ständig seinen schweißnassen Nasenrücken hinunter. Er wischt sich die Stirn trocken und wartet, bis ein Wohnmobil an ihnen vorbeigefahren ist. Holt tief Luft und fährt auf die große Straße hinaus und an der beschmierten Haltestelle aus Wellblech vorbei, wo er früher immer auf den Schulbus wartete. Dann fährt er weiter Richtung Skredsby. Auf der linken Seite erstrecken sich Felder und Pferdeweiden bis hin zum Berg. Rechter Hand an steilen Hängen der Buchenwald. Unerbittlich grell flackernd, blendet sie die Sonne durch das Laubwerk. Seine Mutter kneift fest die Augen zusammen, murmelt etwas Unverständliches.

Joel wischt sich erneut den Schweiß aus dem Gesicht, und ihm wird bewusst, dass er mit den Zähnen knirscht. Seine Kiefermuskeln sind auf eine Weise angespannt, die ihm nur allzu vertraut ist. Zu viele Eindrücke von der Welt außerhalb des Autos prasseln auf ihn ein, er kann sie nicht filtern. Er nimmt jedes einzelne Blatt an den Zweigen der Buchen, jeden Grashalm am Wegrand wahr. Ständig schielt er auf den Tacho, alles scheint viel zu schnell zu gehen, obwohl er nur knapp fünfzig fährt. Eine Libelle fliegt plötzlich vor der Windschutzscheibe vorbei, und sein Herz hämmert, als wäre ein Reh auf die Straße gesprungen.

Die Tabletten haben ihn aufgeputscht. Sein Zustand verschlimmert sich mit jedem Herzschlag, der den Mist in seinen Körper pumpt. Er kurbelt die Seitenscheibe herunter, damit mehr Sauerstoff ins Wageninnere kommt.

Sie erreichen den Kreisverkehr, fahren vorbei an der Tankstelle und weiter ins Zentrum von Skredsby. Ein Parkplatz mit einer Pizzeria, einem Recyclinghof, einem Friseursalon, der nie geöffnet zu haben scheint, und einem Blumengeschäft in der Sommerpause, das ist alles. Daneben ein verlassener kleiner Supermarkt, der mit den Lebensmittelgiganten in Ytterby und Kungälv nicht mithalten kann. Ein paar Jungs im Teenageralter lehnen an ihren Mopeds und machen einen auf cool. Dass sie noch im Stimmbruch sind, hält sie nicht davon ab, laut zu grölen. Es ist ihnen gar nicht bewusst, was für ein Klischee sie verkörpern.

Joel fasst sich ans Kinn, um seinen Unterkiefer vom Mahlen abzuhalten. Er fährt am Fußballplatz entlang, hoch auf den Parkplatz vor dem Nebelfenn und zieht den Zündschlüssel aus dem Schloss.

Es kommt ihm vor, als würde der Wagen immer noch schaukeln. Er starrt durch die Windschutzscheibe. Hochgewachsene Kiefern schwanken träumerisch im Wind. Das Gebäude scheint sich einerseits auszudehnen und andererseits zu schrumpfen. Er zieht sein Handy hervor, wischt sich die feuchten Fingerspitzen an seiner Jeansshorts ab. Googelt »Haldol«. Erfährt, dass das Medikament nicht nur eine beruhigende, sondern auch eine antipsychotische Wirkung hat. Nach einem neuerlichen Schweißausbruch klebt ihm das Unterhemd am Körper. Die Liste der Nebenwirkungen ist lang. Enorm lang. Er versucht zu ermitteln, wann er in der Nacht das letzte Glas Wein getrunken hatte.

Was hast du getan, Joel? Was hast du jetzt bloß wieder angestellt?

Seine Mutter öffnet die Augen und richtet sich auf dem Beifahrersitz auf. Blickt sich um.

»Was tun wir hier?«

Joel räuspert sich.

Heiter. Meine Stimme muss heiter klingen.

»Hier ist doch dein neues Zuhause, Mama.«

Er räuspert sich erneut. Ist es nur Einbildung, oder wird seine Zunge wirklich taub? Wenn er nur etwas Wasser trinken könnte, fiele ihm das Sprechen bestimmt leichter.

»Hier soll ich doch nicht wohnen?«, sagt seine Mutter.

»Doch«, erwidert Joel und hält das Lenkrad fester. »Deine Möbel sind schon da.«

Ich muss unbeschwert klingen. Es gibt überhaupt nichts zu befürchten.

»Du wirst dich hier wohlfühlen«, fährt er fort und schiebt erneut seine Sonnenbrille hoch. »Du weißt doch, wie anstrengend es für dich ist, allein zu wohnen …«

Seine Mutter öffnet den Mund, um zu protestieren, aber Joel ignoriert sie, nötigt seine Zunge, weiter seine Worte zu verdrehen.

»… und wir machen uns Sorgen um dich, Björn und ich.«

»Das braucht ihr doch nicht«, sagt seine Mutter wie aus der Pistole geschossen.

Sie klingt ein bisschen kleinlaut. Ob sie trotz allem ahnt, dass etwas mit ihr nicht stimmt?

»Wir tun das, weil wir das Beste für dich wollen«, erklärt Joel.

Er will nichts lieber, als dass es vorbei ist. Will sein altes Leben zurück. Aber seine Mutter kneift den Mund zusammen. Denkt gar nicht daran, dem zuzustimmen. Plötzlich empfindet er eine furchtbare Wut. Auf sie. Auf Björn, der nicht hier ist. Auf die Tabletten. Auf sein ganzes verkorkstes Leben.

»Wenn ich nur wüsste, was du da treibst«, bemerkt seine Mutter.

Ja, das wüsste ich auch gern!

»Komm jetzt«, fordert Joel sie auf und steigt aus dem Wagen.

Die Sonne knallt auf den Parkplatz herunter. Blendet ihn. Die Luft ist schwer und feucht, der Boden schwankt sachte. Er kämpft gegen eine aufsteigende Übelkeit an. Holt den Koffer aus dem Kofferraum, bevor er die Beifahrertür öffnet.

»Komm jetzt.«

»Ich will wieder nach Hause fahren«, sagt seine Mutter. »Ich muss zu Hause sein, wenn dein Vater kommt. »

Verdammtes Weibsstück, ich tue das hier nur für dich, kapierst du das denn nicht, nein, das kapierst du nicht, du kapierst gar nichts mehr, du kannst nicht mehr für dich selbst sorgen, du würdest das Haus in Brand stecken oder stürzen und dich umbringen, oder wieder nachts weglaufen und überfahren werden oder dich im Wald verirren, und ich kann mich nicht um dich kümmern, ich schaff es einfach nicht, ich kann nicht mehr, verzeih bitte, du hast es immer geschafft, dich um uns zu kümmern, aber ich kann das nicht.

»Es wird dir hier gefallen, das verspreche ich dir«, sagt er.

»Aber ich kann doch Nils nicht einfach allein lassen. Was soll er denn dazu sagen?«

Gar nichts soll er dazu sagen, denn er ist TOT!

»Du kannst es doch wenigstens versuchen? Nur für eine Nacht.«

Er ist offenbar bereit, ihr das Blaue vom Himmel herunterzulügen.

»Komm jetzt«, fordert er sie abermals auf und reicht ihr als Stütze seinen Arm.

Erstaunlicherweise fasst seine Mutter danach und steigt tatsächlich aus. Sie betrachtet den quadratischen Backsteinbau und streicht sich nervös eine Haarsträhne hinters Ohr.

Sie gehen die Treppe hinauf, die breiten Türen öffnen sich mit einem flüsternden Laut. In der Eingangshalle ist es kühl. Der Fußboden schaukelt unter ihm, und einen flüchtigen Moment lang kann er kaum sagen, ob seine Mutter sich auf ihn stützt oder ob es genau umgekehrt ist. Der PVC-Boden scheint mit Wasser bedeckt zu sein, das gepunktete Muster schwappt an der Oberfläche.

Vor ihnen liegen zwei Türen. Geradeaus geht es zur Station A. Linker Hand befindet sich Station D. Er zieht seine Mutter dorthin und klingelt. Schaut durch die Glasscheibe in den grün gestrichenen Flur dahinter, der sich sonderbarerweise um seine eigene Achse zu drehen scheint. Joel spürt einen aufkommenden Brechreiz.

Er will von hier fortlaufen, seine Mutter wie ein Findelkind hier abliefern, doch jetzt nähert sich hinter der Scheibe die Stationsleitung.

Ihre Füße, die in Crocs stecken, marschieren im Stechschritt, die Arme schwingen energisch hin und her. Sie winkt ihnen zu, und Joel erwidert das Winken, gibt dann vor, sich am Kinn zu kratzen, um sicherzustellen, dass sich sein Kiefer nicht rührt.

Die Tür wird geöffnet, und die Stationsleitung feuert ein strahlendes Lächeln ab.

»Herzlich willkommen!«, sagt sie mit einer Stimme, die auch einer Moderatorin aus dem Kinderkanal hätte gehören können. »Wie schön, Sie kennenzulernen, Monika. Ich heiße Elisabeth Sandberg und bin hier die Stationsleitung und medizinisch verantwortliche Krankenschwester.«

Joel erwidert nichts, da er befürchtet, zu lallen. Vorsichtig schiebt er seine Mutter vor sich her. Die Tür fällt hinter ihnen ins Schloss. Es riecht stark nach Reinigungsmitteln und PVC und stickiger Luft. Darunter ein schwacher, aber unverkennbarer Uringestank. Joel vermutet, dass dieser Geruch, süßlich und erstickend, sich niemals legen wird, dass der PVC-Boden für immer damit imprägniert ist. Widerstrebend nimmt er seine Sonnenbrille ab. Wie seine Pupillen wohl aussehen mögen? Irgendwo fängt ein viel zu lauter Alarm zu piepen an.

Elisabeth Sandberg erzählt seiner Mutter von dem Heim. Joel hört nicht zu, nickt nur hin und wieder an den hoffentlich passenden Stellen. Ihm wurde schon einmal alles gezeigt, und im Augenblick ist er vollkommen damit beschäftigt, nicht wie ein Junkie zu wirken.

»Und hier haben wir den Aufenthaltsraum«, erklärt Elisabeth gerade.

Seine Mutter schaut ausdruckslos in die angegebene Richtung, und Joel folgt ihrem Blick. Betrachtet die Kunststoffüberzüge der Sofalandschaft. Den Fernseher. Die Strohblumensträuße, die den DVD- und Buchschrank zieren. Die Reproduktionen von Marcus-Larson-Gemälden an der Wand. Schiffe auf tosender See, schaumgepeitschte Wogen, die gegen Klippen schlagen, flammende Wolken. Sie erscheinen ihm viel zu dramatisch, beunruhigend geradezu.

»Wollen wir weitergehen?«, fragt Elisabeth, und ihm dämmert, dass er schon viel zu lange vor sich hin gestarrt hat. Sie gehen den Flur hinunter. Eine alte Frau blinzelt sie aus trüben Augen neugierig an. Ihr Rücken ist so tief über ihren Rollator gebeugt, dass er in der Mitte wie gebrochen wirkt. Ihr Haar ist zerzaust, und die rosa Kopfhaut scheint hindurch. Getrockneter Speichel hat sich in ihren Mundwinkeln gesammelt.

»Guten Tag«, sagt sie mit einer klaren Stimme, die erstaunlich jung klingt. »Mein Name ist Edit Andersson, ich bin Sekretärin von Direktor Palm.«

Joels Mutter bleibt stehen und lächelt bemüht.

»Monika Edlund«, stellt sie sich vor. »Schön, Sie kennenzulernen.«

»Guten Tag«, sagt die alte Frau abermals. »Mein Name ist Edit Andersson, ich bin Sekretärin von Direktor Palm.«

»Ja, natürlich sind Sie das«, sagt Elisabeth. Ungeduld schwingt in ihrem fröhlichen Tonfall mit. »Aber wir müssen jetzt weiter und Monika alles zeigen, wissen Sie, liebe Edit?«

Seine Mutter wirft Joel einen hilflosen Blick zu. Ein Blick, der besagt: Siehst du? Und hier soll ich bleiben? Bei diesen Leuten?

Eine Frau in hellblauer Arbeitskleidung und einem beigefarbenen Schleier kommt auf sie zu.

»Willkommen im Nebelfenn«, sagt sie. »Mein Name ist Sucdi Osman, ich bin hier auf der Station Pflegehelferin. Und Sie sind sicher unser Neuzugang?«

In Sucdis Stimme liegt, anders als in Elisabeth Sandbergs, kein gekünstelt fröhlicher Unterton.

Bevor seine Mutter Sucdis Hand ergreift, schielt sie unsicher zu Joel hinüber. Als die Reihe an ihm ist, sich vorzustellen, gelingt es ihm, seinen Namen hervorzubringen.

»Guten Tag«, grüßt Edit erneut. »Mein Name ist Edit Andersson, ich bin Sekretärin von Direktor Palm.«

Sucdi legt ihr eine Hand auf den Buckel.

»Gehen Sie schon wieder hier draußen spazieren?«, sagt sie. »Ich dachte, Sie wollten ein bisschen schlafen.«

Edit sieht sie an. Blinzelt.

»Guten Tag. Mein Name ist Edit Andersson, ich bin Sekretärin von Direktor Palm.«

»Wir gehen dann mal weiter«, sagt Elisabeth und führt Joel und seine Mutter wieder den Flur entlang. »Hier ist unser schöner Gemeinschaftsbereich, wo unsere Kunden gemeinsam ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Aber wenn Sie in Ihrer eigenen Wohneinheit essen möchten, geht das natürlich auch, Monika.«

Joel folgt Elisabeth und seiner Mutter in den Lichthof, blickt zu dem verglasten Dach empor, und alles um ihn herum droht zu kippen. Er schwankt, sieht hastig wieder zu Boden. Bemerkt die Türen, die zu anderen Gängen führen. Der Geruch von gebratenen Zwiebeln und Fleisch hängt noch in der Luft, obwohl das Mittagessen schon vorbei ist. Nur noch zwei alte Damen sitzen an einem der Kiefernholztische. Eine starrt geradeaus ins Leere, das Gesicht zu einer wütenden Grimasse verzogen. Sie ist mit einem Sicherheitsgurt in ihrem Rollstuhl festgeschnallt. Etwas, das wie Fruchtjoghurt aussieht, ist ihr übers Kinn gelaufen. Die alte Dame neben ihr scheint gerade den Versuch aufgegeben zu haben, sie zu füttern. Neugierig sieht sie zu ihnen herüber.

»Darf ich Ihnen Vera und Dagmar vorstellen?«, sagt Elisabeth. »Die beiden sind Schwestern und wohnen in Apartment D8.«

Seine Mutter begrüßt die beiden Frauen, aber Joel fällt auf, dass sie es vermeidet, in das verschmierte Gesicht zu blicken. Auf dem Schoß der anderen Schwester liegt eine Stickarbeit. Das Motiv scheint mittendrin vergessen worden zu sein: Kopflose Weihnachtsmänner tanzen im Schnee umher.

»Hier finden viele unserer Aktivitäten statt«, fährt Elisabeth fort. »Gesangsstunden, Sitzgymnastik …«

Joel nickt. Lächelt. Ihm kommt es vor, als wären seine Lippen weiter gedehnt, als sein Gesicht breit ist. Elisabeth wirft ihm einen schiefen Blick zu.

Sie muss glauben, ich sei besoffen. Oder high. Ich sollte ihr vielleicht erklären, dass ich Medikamente …

Medikamente von meiner Mutter gemopst habe? Mensch, Joel, du bist wohl selbst reif für die Klapse!

Sie verlassen den Gemeinschaftsbereich und betreten wieder den Flur von Station D. Kommen an Apartmenttüren mit laminierten bunten DIN-A4-Schildern vorbei. Namen wie »Wiborg«, »Petrus« und »Bodil« sind mit Wachsmalkreide darauf geschrieben. Wiborgs Name ist von naiv gezeichneten Pferden, Katzen und Marienkäfern umringt. In der linken oberen Ecke des Papiers gehen dicke gelbe Wachsmalstiftstrahlen von einer Sonne aus.

»Haben Sie schon das Schreiben über Monika für das Personal verfasst?«, fragt Elisabeth ihn.

»Nein, das habe ich vergessen«, sagt Joel.

»Nicht weiter schlimm, aber bitte denken Sie nächstes Mal daran. Es muss nicht viel sein. Ein paar Sätze darüber, was für ein Mensch Monika ist, welche Interessen sie hat und ob sie irgendwelche besonderen Vorlieben hat.«

Sie bleiben vor der D6 stehen, der einzigen Tür ohne Namensschild.

»Und nun sind wir bei Ihrem neuen Zuhause angekommen, Monika«, sagt Elisabeth.

Seine Mutter sieht ihn von der Seite an. Schüttelt den Kopf.

»Komm, Mama«, sagt er. »Wir gucken es uns einfach erst mal an.«

Sie seufzt und macht einen Schritt in den Vorraum. Mustert das kleine Waschbecken mit dem Seifenspender und dem Handdesinfektionsmittel hinter der Tür. Die Hutablage mitsamt den Kleiderhaken, die zur Standardeinrichtung des Heims gehören.

»Da hängt ja mein Mantel. Und da sind ja auch meine Schuhe.« Zusammen gehen sie weiter in das Wohnzimmer. »Und der Schreibtisch, den mein Vater geschreinert hat. Da ist er ja!«

Die Möbel stehen viel zu dicht. Die Wände scheinen sich auf Joel zuzubewegen.

Wo hat er seine Mutter da nur hingebracht? Knapp zwanzig Quadratmeter als Ersatz für ein ganzes Haus. Verrammelte Türen, Fenster, die nur einen Spaltbreit zu öffnen sind, statt eines großen Gartens.

Was, wenn der Umzug ein Trauma bei ihr auslöst? Ein Trauma, das sie nicht überlebt?

Joel weiß nur zu gut, warum die Wohnung frei geworden ist. Jemand ist gestorben. Vermutlich sogar in diesem Bett.

Aus einem Heim wie diesem kommt niemand mehr lebend heraus.

Nina

Nina sortiert Kleidung und legt sie im Wäschekeller des Heims zusammen. Schlaffe T-Shirts, die leicht an- und auszuziehen sind. Hosen und Röcke mit Gummizug in der Taille. Stoffe, die von den vielen Wäschen bei hoher Temperatur ganz weich und glatt geworden sind. Nina bewegt sich routiniert und präzise. Sie kennt fast jedes Kleidungsstück, ohne auf die Namensschildchen schauen zu müssen, für die die Angehörigen Sorge tragen müssen. Ob Joel wohl daran gedacht hat, Monikas Kleidung zu beschriften? Die Vorstellung fällt ihr schwer.