Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

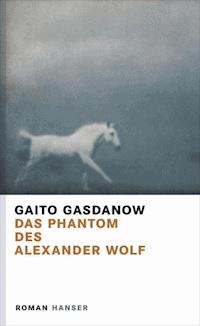

Ein ehemaliger Weißgardist erinnert sich an ein tragisches Erlebnis im Bürgerkrieg in Russland, als er einen Reiter niederschoss. Jahre später, im Exil in Paris, findet er den Vorfall in einem Buch beschrieben. Er versucht den Autor namens Alexander Wolf zu treffen, doch stattdessen begegnet er der rätselhaften Jelena und verliebt sich in sie. Eines Tages erzählt sie ihm von ihrem früheren Geliebten, der dachte, bald sterben zu müssen, weil er dem Tod schon einmal entronnen war. In einem brillanten Spannungsbogen erzählt Gaito Gasdanow, der mit Nabokov, Proust und Camus verglichen wurde, diesen 1947 erschienenen Roman, in dem Liebe und Tod aufs engste verwoben sind. Sein Protagonist Alexander Wolf ist eine der geheimnisvollsten und unvergesslichsten Figuren der Weltliteratur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hanser eBook

Gaito Gasdanow

Das Phantomdes Alexander Wolf

Roman

Deutsch und mit einem Nachwortvon Rosemarie Tietze

Carl Hanser Verlag

Der russische Originaltext erschien erstmals von 1947 bis 1948 unter dem Titel Призрак Александра Вольфа in der russischsprachigen Literaturzeitschrift Новый журнал (The New Review) in New York.

Auch mit gründlicher, weltweiter Recherche ist es dem Verlag nicht gelungen, einen Rechtsnachfolger des Autors ausfindig zu machen. Weiterführende Hinweise nimmt der Verlag gerne entgegen.

Das vorliegende Buch erscheint im Rahmen des TRANSCRIPT-Programms zur Förderung der Übersetzung russischsprachiger Literaturder Mikhail Prokhorov Foundation.

ISBN 978-3-446-23920-3

Alle Rechte der deutschen Ausgabe

© Carl Hanser Verlag München 2012

Datenkonvertierung eBook: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter

www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf

www.facebook.com/HanserLiteraturverlage

oder folgen Sie uns auf Twitter:

www.twitter.com/hanserliteratur

Von allen meinen Erinnerungen, von all den unzähligen Empfindungen meines Lebens war die bedrückendste die Erinnerung an den einzigen Mord, den ich begangen habe. Seit dem Moment, als es geschehen war, erinnere ich mich an keinen Tag, da ich nicht Bedauern empfunden hätte darüber. Niemals hätte mir irgendeine Strafe gedroht, denn es passierte unter ganz ungewöhnlichen Umständen, auch war klar, dass ich nicht anders hatte handeln können. Niemand außer mir selbst wusste im übrigen davon. Es war dies eine der zahllosen Episoden des Bürgerkriegs; im Zuge der damaligen Ereignisse mochte sie als unbedeutende Einzelheit anzusehen sein, zumal im Verlauf der wenigen Minuten und Sekunden, die der Episode vorausgingen, ihr Ausgang nur uns beide interessierte – mich und noch einen, mir unbekannten Menschen. Dann blieb ich allein zurück. Niemand sonst war beteiligt.

Ich könnte nicht genau beschreiben, was davor gewesen war, weil alles in den vagen und trügerischen Konturen ablief, wie sie beinahe für jedes Gefecht eines jeglichen Krieges typisch sind, in dem die Beteiligten sich noch am wenigsten vorstellen können, was in Wirklichkeit geschieht. Es war im Sommer, im Süden Russlands; schon bald vier Tage und Nächte dauerten die ununterbrochenen und ungeordneten Truppenbewegungen, begleitet von Schießereien und Gefechten an wechselnden Orten. Ich hatte völlig jede Zeitvorstellung verloren, ich könnte nicht einmal sagen, wo ich mich damals genau befand. Ich erinnere mich nur an die Empfindungen, die ich hatte und die sich auch unter anderen Umständen hätten einstellen können – Hunger, Durst und zermürbende Müdigkeit; davor hatte ich zweieinhalb Nächte nicht geschlafen. Es herrschte Gluthitze, in der Luft schwankte abflauender Rauchgeruch; vor einer Stunde hatten wir einen Wald verlassen, dessen eine Seite brannte, und wo das Sonnenlicht nicht hingelangte, war langsam ein riesiger strohgelber Schatten vorwärtsgekrochen. Ich war todmüde, wollte nur schlafen, es erschien mir damals als das allergrößte überhaupt vorstellbare Glück, einfach stehenzubleiben, ins versengte Gras zu fallen und augenblicklich einzuschlafen, einfach alles rundum zu vergessen. Aber gerade das durfte ich auf keinen Fall, und so schritt ich weiter durch die heiße und schläfrige Trübe, schluckte bisweilen Speichel und rieb mir von Zeit zu Zeit die vor Schlaflosigkeit und Gluthitze entzündeten Augen. Ich erinnere mich, dass ich, als wir durch ein kleines Wäldchen kamen, mich für einen Augenblick, wie mir schien, an einen Baum lehnte und im Stehen einschlief, zum Gefechtslärm, woran ich längst schon gewöhnt war. Als ich die Augen aufschlug, war niemand ringsum. Ich durchquerte das Wäldchen und ging den Weg weiter, in die Richtung, in die, wie ich vermutete, meine Kameraden fortgezogen sein mussten. Gleich danach überholte mich ein Kosak auf einem schnellen braunen Ross, er winkte mir und schrie etwas Unverständliches. Einige Zeit später hatte ich das Glück, eine dürre schwarze Stute zu finden, deren Besitzer offenbar umgekommen war. Ausgerüstet mit Reitzaum und Kosakensattel, rupfte sie Gras und bewedelte sich unablässig mit ihrem langen und schütteren Schwanz. Als ich aufsaß, fiel sie sogleich in ziemlich flotten Galopp.

Ich ritt den verlassenen, sich schlängelnden Weg entlang; bisweilen traf ich auf kleinere Wäldchen, die einige Wegkrümmungen vor meinem Blick verbargen. Die Sonne stand hoch, die Luft dröhnte beinahe vor Hitze. Trotz meines schnellen Ritts bewahrte ich die trügerische Erinnerung, alles sei langsam vonstattengegangen. Nach wie vor war ich todmüde, der Wunsch zu schlafen füllte meinen Körper und mein Bewusstsein aus, darum erschien mir alles zermürbend und langwierig, obwohl es in Wirklichkeit natürlich nicht so gewesen sein konnte. Geschossen wurde nicht mehr, es war still; ich sah keinen Menschen, weder hinter noch vor mir. Doch an einer Biegung des Weges, der an dieser Stelle fast einen rechten Winkel bildete, stürzte aus vollem Lauf mein Pferd, schwer und schlagartig. Mit ihm zusammen stürzte ich in ein weiches und dunkles Nichts, denn ich hatte die Augen geschlossen, konnte aber noch den Fuß aus dem Steigbügel ziehen und kam bei dem Sturz kaum zu Schaden. Eine Kugel war dem Pferd ins rechte Ohr gedrungen und hatte den Kopf durchschlagen. Wieder auf den Beinen, drehte ich mich um und sah, dass nicht weit hinter mir in schwerem und, wie mir schien, langsamem Galopp ein Reiter auf einem gewaltigen weißen Pferd geritten kam. Ich erinnere mich, dass ich längst kein Gewehr mehr hatte, bestimmt hatte ich es nach meinem Schlaf in dem Wäldchen vergessen. Aber mir war die Pistole geblieben, die ich nun mühsam aus dem neuen und strammen Halfter zog. Ich stand ein paar Sekunden, die Pistole in der Hand; es war so still, dass ich ganz deutlich das trockene Aufschluchzen der Hufe auf der hitzerissigen Erde hörte, den schweren Atem des Pferdes und noch einen Laut, der sich anhörte, als würde ein kleiner Bund von Metallringen heftig geschüttelt. Dann sah ich, wie der Reiter die Zügel fahren ließ und das Gewehr, das bislang gefällt gewesen war, zur Schulter hochwarf. In diesem Augenblick schoss ich. Er bäumte sich im Sattel, glitt herab und fiel langsam zu Boden. Ich blieb unbeweglich stehen, wo ich stand, neben dem Leichnam meines Pferdes, zwei oder drei Minuten. Noch genauso wollte ich schlafen, ich empfand weiterhin die gleiche zermürbende Müdigkeit. Aber nun kam mir der Gedanke, dass ich ja nicht wisse, was mir bevorstand und ob ich noch lange am Leben wäre – und der nicht zu unterdrückende Wunsch, zu sehen, wen ich getötet hatte, veranlasste, dass ich mich von der Stelle rührte und zu ihm ging. Niemals und nirgends habe ich eine Wegstrecke so mühsam zurückgelegt wie diese fünfzig oder sechzig Meter, die mich von dem herabgefallenen Reiter trennten; trotzdem ging ich, setzte langsam Fuß um Fuß auf die rissige, heiße Erde. Endlich stand ich unmittelbar vor ihm. Es war ein Mann von vielleicht zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig Jahren; seine Mütze war fortgeflogen, sein blonder Kopf lag, zur Seite geneigt, auf dem staubigen Weg. Er war ein recht gut aussehender Mann. Ich beugte mich über ihn und sah, dass er im Sterben lag; zwischen seinen Lippen sprudelten rosa Schaumblasen und platzten. Er öffnete seine trüben Augen, sagte nichts und schloss sie wieder. Ich stand über ihn gebeugt und schaute ihm ins Gesicht, dabei hielt meine immer taubere Hand weiterhin die nun überflüssige Pistole. Plötzlich trug mir ein leichter, heißer Windstoß aus der Ferne das kaum hörbare Getrappel mehrerer Pferde zu. Da fiel mir die Gefahr ein, die mir womöglich noch drohte. Das weiße Pferd des Sterbenden stand, die Ohren argwöhnisch gespitzt, ein paar Schritte entfernt. Es war ein gewaltiger Hengst, sehr gepflegt und reinrassig, der Rücken ein wenig dunkler vom Schweiß. Er war von außergewöhnlicher Feurigkeit und Ausdauer; einige Tage, bevor ich Russland verließ, sollte ich ihn einem deutschen Kolonisten verkaufen, der mich mit einer großen Menge Proviant versorgte und mir einen gehörigen Betrag völlig wertlosen Geldes bezahlte. Die Pistole, mit der ich geschossen hatte – eine vortreffliche Parabellum –, warf ich ins Meer, und von alledem blieb mir nichts außer der bedrückenden Erinnerung, die mir langsam überallhin folgte, wohin das Schicksal mich verschlug. In dem Maße allerdings, wie die Zeit verging, blasste sie allmählich ab und hatte zuletzt ihren ursprünglichen Charakter nicht wieder gutzumachenden und brennenden Bedauerns beinahe verloren. Dennoch, vergessen konnte ich es nie. Viele Male – ganz gleich, ob es im Sommer war oder im Winter, am Meeresufer oder in der Tiefe des europäischen Kontinents – schloss ich, ohne an etwas zu denken, die Augen, und plötzlich tauchte aus der Tiefe meines Gedächtnisses erneut der glutheiße Tag im Süden Russlands auf, und alle meine damaligen Empfindungen kehrten mit der früheren Eindringlichkeit zurück. Wieder sah ich den riesigen graurosa Schatten des Waldbrands und sein langsames Vordringen unter dem Knacken der brennenden Äste und Zweige, ich empfand jene unvergessliche, zermürbende Müdigkeit und den fast unbezwingbaren Wunsch zu schlafen, die erbarmungslosen Sonnenstrahlen, die dröhnende Hitze, schließlich die stumme Erinnerung meiner rechten Hand an die Schwere der Pistole, ich fühlte ihren rauhen Griff, der sich gleichsam für immer meiner Haut eingeprägt hatte, sah das leichte Schwanken des schwarzen Korns vor meinem rechten Auge – und dann den blonden Kopf auf dem grauen und staubigen Weg und das Gesicht, verwandelt vom Nahen des Todes, jenes Todes, den ich, ja, ich, einen Augenblick zuvor aus der unbekannten Zukunft hergerufen hatte.

Zu der Zeit, als das geschah, war ich sechzehn Jahre – somit war dieser Mord der Beginn meines selbständigen Lebens, und ich bin mir nicht sicher, ob er nicht unwillkürlich alles geprägt hat, was zu erfahren und zu erblicken mir später beschieden war. Jedenfalls, seine Begleitumstände und alles, was damit zu tun hatte – alles sollte viele Jahre später in Paris mit besonderer Deutlichkeit wieder vor mir auftauchen. Dazu kam es, weil mir der Erzählungsband eines englischen Autors in die Hände gefallen war, dessen Namen ich zuvor nie gehört hatte. Der Band hieß »Ich komme morgen« – »I’ll Come Tomorrow«, nach der ersten Erzählung. Insgesamt waren es drei: »Ich komme morgen«, »Goldfischchen« und »Das Abenteuer in der Steppe« – »The Adventure in the Steppe«. Alles war sehr gut geschrieben, besonders bemerkenswert waren der federnde und makellose Prosarhythmus und die eigenwillige Art, die Dinge nicht so zu sehen, wie andere sie sehen. Weder »Ich komme morgen« noch »Goldfischchen« konnten allerdings ein persönliches Interesse bei mir wecken, das über das für jeden Leser natürliche Interesse hinausgegangen wäre. »Ich komme morgen« war die ironische Geschichte einer untreuen Frau, ihrer ungeschickten Lügen und der Missverständnisse, die sich daraus ergaben. »Goldfischchen« – die Handlung spielte in New York – war im Grunde ein Dialog zwischen Mann und Frau und die Beschreibung einer bestimmten musikalischen Melodie; das Hausmädchen hatte vergessen, ein kleines Aquarium von der Zentralheizung herunterzunehmen, die Fischchen sprangen aus dem stark erhitzten Wasser und schlugen im Sterben auf dem Teppich um sich, doch die beiden Dialogpartner bemerkten das gar nicht, denn sie war mit Klavierspielen beschäftigt und er damit, ihrem Spiel zu lauschen. Die Erzählung zielte darauf ab, die musikalische Melodie zu einem sentimentalen und unüberhörbaren Kommentar werden zu lassen, woran auch die auf dem Teppich um sich schlagenden Goldfischchen unfreiwillig Anteil hatten.

Mich erschütterte jedoch die dritte Erzählung: »Das Abenteuer in der Steppe«. Als Motto stand darüber eine Zeile von Edgar Allan Poe: »Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple.«1 Schon das hätte genügt, um meine Aufmerksamkeit zu fesseln. Ich kann jedoch nicht wiedergeben, was für ein Gefühl mich immer mehr ergriff, je weiter ich las. Es war die Erzählung einer Kriegsepisode; geschrieben war sie, ohne dass das Land, in dem sie spielte, oder die Nationalität der Beteiligten auch nur erwähnt worden wäre, obgleich allein schon der Titel »Abenteuer in der Steppe« darauf zu verweisen schien, dass es wohl Russland sein müsste. Sie begann folgendermaßen: »Das beste Pferd, das mir jemals gehört hat, war ein weißer Hengst, ein Halbblut von gewaltiger Statur und besonders ausgreifendem und schwungvollem Trab. Er war so großartig, dass ich ihn am liebsten mit einem der Pferde verglichen hätte, von denen in der Apokalypse die Rede ist. Diese Ähnlichkeit trat – für mich persönlich – noch dadurch zutage, dass ich auf ebendiesem Pferd meinem eigenen Tod entgegengaloppiert bin, über glühende Erde und an einem der heißesten Tage meines ganzen Lebens.«

Ich fand nun eine präzise Rekonstruktion dessen, was ich in den fernen Bürgerkriegszeiten in Russland erlebt hatte, dazu die Beschreibung jener unerträglich heißen Tage, als die langwierigsten und heftigsten Gefechte stattfanden. Schließlich gelangte ich zu den letzten Seiten der Erzählung; ich las sie mit fast angehaltenem Atem. Dort erkannte ich meine schwarze Stute wieder und jene Wegbiegung, an er sie getötet worden war. Der Mann, aus dessen Sicht erzählt wurde, war zunächst überzeugt, dass der Reiter, als er mit seinem Pferd stürzte, zumindest schwer verwundet war, denn er hatte zweimal geschossen und meinte, er hätte beide Male getroffen. Ich verstehe nicht, warum ich nur einen Schuss bemerkt hatte. »Aber er war nicht tot, offenbar nicht einmal verwundet«, fuhr der Autor fort, »denn ich sah, wie er auf die Beine kam; im grellen Sonnenlicht glaubte ich den dunklen Glanz einer Pistole in seiner Hand zu bemerken. Ein Gewehr hatte er nicht, das weiß ich mit Bestimmtheit.«

Der weiße Hengst setzte seinen schweren Galopp fort und näherte sich der Stelle, wo mit einer, wie der Autor schrieb, unbegreiflichen Unbeweglichkeit, vielleicht vor Furcht gelähmt, der Mann stand, in der Hand die Pistole. Dann verhielt der Autor sein dahinsprengendes Pferd und nahm das Gewehr an die Schulter, doch plötzlich, ohne einen Schuss zu hören, empfand er einen tödlichen Schmerz, unklar wo, und in den Augen heiße Finsternis. Einige Zeit später kehrte für einen kurzen und konvulsivischen Moment das Bewusstsein zu ihm zurück, und da hörte er langsame Schritte näher kommen, aber sogleich versank alles erneut im Nichts. Nach wiederum einer Weile, als er sich schon fast im Delirium des Todeskampfes befand, spürte er, unerklärlich wie, dass sich jemand über ihn beugte.

»Ich unternahm eine übermenschliche Anstrengung, um die Augen zu öffnen und endlich meinen Tod zu sehen. So oft hatte ich sein schreckliches Eisengesicht im Traum erblickt, dass ich mich nicht geirrt hätte, ich hätte diese Gesichtszüge, die mir bis in die kleinsten Einzelheiten vertraut waren, immer erkannt. Jetzt aber sah ich verwundert ein jünglingshaftes und bleiches, mir völlig unbekanntes Gesicht mit fernen und, wie mir schien, schläfrigen Augen. Es war ein Junge von vielleicht vierzehn oder fünfzehn Jahren mit gewöhnlichen und hässlichen Gesichtszügen, die nichts als offenkundige Müdigkeit ausdrückten. Ein paar Augenblicke stand er so, dann steckte er seine Pistole in den Halfter und ging. Als ich wieder die Augen öffnete und in einer letzten Anstrengung den Kopf wandte, sah ich ihn auf meinem Hengst sitzen. Dann verlor ich erneut das Bewusstsein und kam erst viele Tage später wieder zu mir, im Hospital. Die Pistolenkugel hatte mir einen halben Zentimeter über dem Herzen die Brust durchschlagen. Mein apokalyptisches Pferd hatte mich nicht ganz bis in den Tod gebracht. Doch war es bis zu ihm, glaube ich, nicht mehr weit, und das Pferd setzte diese Reise fort, nur mit einem anderen Reiter auf dem Rücken. Ich gäbe viel darum, könnte ich erfahren, wo, wann und wie die beiden dem Tod begegnet sind und ob dem Jungen noch seine Pistole von Nutzen war, um auf das Phantom des Todes zu schießen. Im übrigen glaube ich nicht, dass er gut schießen konnte, so sah er nicht aus; dass er mich traf, war wohl eher Zufall, aber natürlich wäre ich der letzte, der ihm das zum Vorwurf machen wollte. Schon allein darum würde ich es nicht tun, weil er, denke ich, wahrscheinlich längst umgekommen und ins Nichts eingegangen ist, rittlings auf dem weißen Hengst, als letztes Traumbild dieses Abenteuers in der Steppe.«

Mir blieben fast keine Zweifel, dass der Verfasser der Erzählung jener bleiche Unbekannte war, auf den ich damals geschossen hatte. Die völlige Übereinstimmung der Tatsachen samt allen charakteristischen Einzelheiten, bis hin zur Farbe und Beschreibung der Pferde, lediglich mit einer Reihe von Zufällen zu erklären, erschien mir unmöglich. Ich schaute noch einmal auf den Umschlag: »I’ll Come Tomorrow«, by Alexander Wolf. Das konnte natürlich ein Pseudonym sein. Aber davon ließ ich mich nicht beirren; ich wollte diesen Menschen unbedingt sehen. Dass er englischer Schriftsteller war, war ebenfalls erstaunlich. Alexander Wolf konnte freilich auch ein Landsmann von mir sein und das Englische gut genug beherrschen, um ohne die Hilfe eines Übersetzers auszukommen, das war noch die wahrscheinlichste Erklärung. Auf jeden Fall wollte ich das aufklären, koste es, was es wolle, dazu war ich schließlich diesem Mann, ohne ihn überhaupt zu kennen, viel zu lange und viel zu fest verbunden, und die Erinnerung an ihn zog sich durch mein ganzes Leben. Aus seiner Erzählung ging überdies klar hervor, dass er mir fast ebenso viel Interesse entgegenbringen musste, deshalb nämlich, weil »Das Abenteuer in der Steppe« für sein Dasein von großer Bedeutung war und sein Schicksal gewiss in noch höherem Maße geprägt hatte, als meine Erinnerung an ihn jenen entschwindenden Schatten prägte, der viele Jahre meines Lebens verdunkelt hatte.

Ich schrieb ihm einen Brief an die Adresse des Londoner Verlags, der sein Buch herausgebracht hatte. Darin schilderte ich Tatsachen, die ihm unbekannt waren, und bat ihn, mir zu antworten, wo und wann wir uns sehen könnten – natürlich nur, falls diese Begegnung ihn ebenso interessierte wie mich. Es verging ein Monat, eine Antwort kam nicht. Natürlich war es möglich, dass er meinen Brief ungelesen in den Papierkorb geworfen hatte, in der Annahme, er stamme von einer Verehrerin seiner Kunst und enthalte die Bitte, er möge ihr sein Photo mit Autogramm zusenden und seine Meinung über den Roman der Absenderin äußern, den sie ihm schicken oder persönlich vorlesen werde, sobald sie eine Antwort von ihm erhalten habe. Dies erschien auch darum in gewissem Maße wahrscheinlich, weil das Buch, trotz der unbezweifelbaren und wahrhaften Meisterschaft, mit der es geschrieben war, auf Frauen, denke ich, eine besondere Anziehungskraft ausüben musste. Doch wie dem auch sei, eine Antwort erhielt ich nicht.

Zwei Wochen später bot sich mir überraschend die Gelegenheit, für eine kleinere Reportage nach London zu reisen. Ich hielt mich drei Tage dort auf und fand Zeit für einen Besuch in dem Verlag, der Alexander Wolfs Buch veröffentlicht hatte. Mich empfing der Verleger. Es war ein beleibter Mann um die fünfzig, dem Typ nach ein Mittelding zwischen Bankier und Professor. Er sprach fließend Französisch. Ich legte ihm den Grund meines Besuches dar und schilderte in wenigen Worten, wie ich »Das Abenteuer in der Steppe« gelesen hatte und weshalb diese Erzählung mich interessierte.

»Ich würde gerne erfahren, ob Mister Wolf meinen Brief erhalten hat.«

»Mister Wolf ist derzeit nicht in London«, sagte der Verleger, »und zu unserem Bedauern haben wir gegenwärtig keine Möglichkeit, mit ihm in Verbindung zu treten.«

»Das klingt ja fast schon wie ein Kriminalroman«, sagte ich, nicht ohne eine gewisse Verstimmung. »Ich will Ihre Zeit nicht missbrauchen und wünsche Ihnen alles Gute. Kann ich damit rechnen, dass Sie, wenn Sie mit Mister Wolf wieder in Kontakt kommen – falls das je geschehen sollte –, ihn an meinen Brief erinnern?«

»Da können Sie vollkommen ruhig sein«, erwiderte er eilends. »Aber ich möchte noch etwas Wesentliches hinzufügen. Ihr Interesse an der Person Mister Wolfs ist, wie ich verstehe, vollkommen frei von Eigennutz. Und da muss ich Ihnen sagen, dass Mister Wolf gar nicht der Mann sein kann, den Sie meinen.«

»Bislang war ich beinahe vom Gegenteil überzeugt.«

»Nein, nein«, sagte er. »Wenn ich es recht verstehe, müsste er ein Landsmann von Ihnen sein?«

»Das wäre am wahrscheinlichsten.«

»In diesem Fall ist das vollkommen ausgeschlossen. Mister Wolf ist Engländer, ich kenne ihn seit vielen Jahren und kann mich dafür verbürgen. Außerdem hat er England niemals für mehr als zwei oder drei Wochen verlassen, und diese verbrachte er meist in Frankreich oder Italien. Weiter ist er nicht gereist, das weiß ich bestimmt.«

»Folglich ist alles ein Missverständnis, obwohl mich das verwundert«, sagte ich.

»Was die Erzählung ›Abenteuer in der Steppe‹ betrifft – sie ist von der ersten bis zur letzten Zeile frei erfunden.«

»Schließlich und endlich ist das nicht unmöglich.«

Während der letzten Minuten des Gesprächs stand ich, bereit zum Aufbruch. Der Verleger hatte sich ebenfalls aus seinem Sessel erhoben, und plötzlich sagte er, die Stimme auffällig gesenkt:

»Natürlich ist ›Das Abenteuer in der Steppe‹ frei erfunden. Wenn es jedoch wahr wäre, müsste ich Ihnen allerdings sagen, dass Sie sich unverzeihlich leichtfertig verhalten haben. Sie hätten besser zielen sollen. Das hätte sowohl Mister Wolf wie auch einigen anderen Personen unnötige Komplikationen erspart.«

Ich sah ihn verwundert an. Er lächelte ein sehr gezwungenes Lächeln, das mir absolut unpassend vorkam.

»Freilich waren Sie viel zu jung, und die Umstände entschuldigen Ihr unpräzises Zielen. Außerdem ist ja, von Mister Wolfs Seite aus, alles natürlich nur ein Ausfluss der Einbildungskraft und deckt sich zufällig mit Ihrer Realität. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wenn ich Neues erfahre, werde ich es Ihnen mitteilen. Gestatten Sie, dass ich noch etwas hinzufüge; ich bin bedeutend älter als Sie, und mir scheint, dass ich ein gewisses Recht dazu habe. Seien Sie versichert, dass eine Bekanntschaft mit Mister Wolf, falls es dazu käme, Ihnen nichts als Enttäuschung verschaffte und nicht so interessant wäre, wie Sie sich das unnützerweise vorstellen.«

Dieses Gespräch konnte nur einen überaus merkwürdigen Eindruck bei mir hinterlassen. Daraus ging klar hervor, dass der Verleger noch eine persönliche Rechnung mit Wolf zu begleichen hatte und echte – oder eingebildete – Gründe hatte, ihn zu hassen. Dass er mir halb den Vorwurf machte, nicht präzise genug geschossen zu haben, klang im Mund dieses beleibten und friedfertigen Mannes zumindest überraschend. Da das Buch zwei Jahre vorher erschienen war, stand zu vermuten, dass die Ereignisse, die den Verleger zu einer Änderung seiner Einstellung gegenüber Wolf veranlassten, sich in diesem Zeitraum zugetragen hatten. Natürlich konnte mir das keine Vorstellung vom Verfasser des Erzählungsbandes »Ich komme morgen« vermitteln; erfahren hatte ich einzig und allein, dass sein Verleger eine negative Meinung von ihm hatte, obendrein eine deutlich voreingenommene. Ich las noch einmal aufmerksam das Buch, mein Eindruck änderte sich nicht: derselbe zügige und geschmeidige Erzählrhythmus, dieselben passenden Attribute, dieselbe makellose und, wie es schien, unübertreffliche Verbindung des Stoffs mit den sehr kurzen und ausdrucksstarken Verfasserkommentaren.

Nicht, dass ich mich abgefunden hätte mit der Unmöglichkeit, über Wolf zu erfahren, was mich interessierte, aber ich wusste einfach nicht, wie ich es anstellen sollte. Seit meinem merkwürdigen Gespräch in London war bereits ein ganzer Monat vergangen, und ich zweifelte kaum noch, dass mit einer Antwort von Wolf nicht zu rechnen war – vielleicht nie und jedenfalls nicht in näherer Zukunft. Und ich dachte schon fast nicht mehr daran.

Ich lebte in jener Zeit vollkommen allein. Zu den Restaurants, in denen ich dinierte oder dejeunierte – es waren insgesamt vier, in unterschiedlichen Stadtteilen –, gehörte, meiner Wohnung am nächsten gelegen, ein kleineres russisches Restaurant, wo ich mehrmals pro Woche verkehrte. Ich betrat es am Heiligabend, ungefähr um zehn Uhr abends. Alle Tische waren besetzt, übrig war lediglich ein freier Platz in der hintersten Ecke; dort saß einsam, festtäglich gekleidet, ein älterer Herr, den ich vom Sehen gut kannte, denn er war in diesem Restaurant Stammgast. Jedesmal erschien er mit unterschiedlichen Damen eines, in wenigen Worten, schwer zu bestimmenden Typs, für deren Leben aber meist eine Unterbrechung ihrer Tätigkeit charakteristisch war: War sie Schauspielerin, so eine gewesene Schauspielerin, war sie Sängerin, hatte sie kürzlich ihre Stimme verloren, war sie schlicht Kellnerin, hatte sie einige Zeit vorher geheiratet. Er stand im Ruf eines Don Juan, und ich glaube, dass er im Kreis von dergleichen Frauen wohl tatsächlich Erfolg hatte. Daher verwunderte mich besonders, dass er an einem solchen Tag allein war. Wie dem auch sei, mir wurde der Platz an seinem Tisch angeboten, und ich setzte mich ihm gegenüber, nach einer Begrüßung per Handschlag, wozu ich früher keinen Anlass gehabt hatte.

Er wirkte ein wenig finster, seine Augen begannen sich zu trüben. Nachdem ich mich gesetzt hatte, trank er, fast ohne Unterbrechung, drei Gläschen Wodka und wurde schlagartig heiterer. Ringsum unterhielten sich laut die Gäste, das Grammophon des Restaurants spielte eine Schallplatte nach der anderen. Während er sich das vierte Gläschen einschenkte, hob das Grammophon mit einem französischen Chanson in Moll an:

Il pleut sur la route,Le cœur en déroute…2

Er lauschte aufmerksam, den Kopf zur Seite geneigt. Als die Schallplatte zu der Stelle kam:

Malgré le vent, la pluie,Vraiment si tu m’aimes…,3

traten ihm sogar Tränen in die Augen. Erst jetzt fiel mir auf, dass er schon sehr betrunken war.

»Diese Romanze«, wandte er sich mit überraschend lauter Stimme an mich, »weckt in mir so manche Erinnerungen.«

Mir fiel auf, dass auf der Polsterbank, wo er saß, neben ihm ein Buch lag, eingeschlagen in Papier; er hatte es schon mehrfach von einer Stelle zur anderen gelegt, deutlich bemüht, es schonend zu behandeln.

»Ich glaube, Sie haben ohnehin ziemlich viele Erinnerungen.«

»Weshalb meinen Sie das?«

»Sie sehen so aus, finde ich.«

Da lachte er und bestätigte, ja, Erinnerungen habe er in der Tat ziemlich viele. Er befand sich in einem Anfall von Offenherzigkeit und Redseligkeit, wie das für angetrunkene Lebemänner seines Schlages besonders typisch ist. Nun begann er, mir seine Liebesabenteuer zu erzählen, wobei er in vielen Fällen, wie mir schien, deutlich hinzuphantasierte und übertrieb. Mich überraschte jedoch angenehm, dass er über kein einziges seiner zahlreichen Opfer schlecht sprach; in all seinen Erinnerungen steckte ein Gemisch von Ausschweifung und Zärtlichkeit. Das war eine ausgefallene Gefühlsnuance, typisch eben für ihn, unzweifelhaft ging von ihm eine unwillkürliche Anziehungskraft aus, und ich begriff, warum dieser Mann wohl tatsächlich bei vielen Frauen Erfolg hatte. Wenngleich ich seiner Erzählung mit Aufmerksamkeit zuhörte, konnte ich mir die ungeordnete und zufällige Abfolge von Frauennamen, die er nannte, nicht genau merken. Schließlich seufzte er, unterbrach sich selbst und sagte:

»Aber in meinem ganzen Leben gab es nichts Besseres als mein Zigeunerliebchen, Marina.«

Ohnehin benützte er häufig Verkleinerungsformen, wenn er von Frauen sprach: Zigeunerliebchen, Blondinchen, Schwarzköpfchen, Quecksilberchen – so dass es aus der Distanz wirkte, als erzählte er die ganze Zeit von Halbwüchsigen.

Lange beschrieb er mir Marina, die seinen Worten nach über sämtliche denkbaren Vorzüge verfügte, was sowieso recht selten vorkommt; am erstaunlichsten schien mir jedoch, dass sie besser ritt als jeder Jockey und ihre Gewehrschüsse nie das Ziel verfehlten.

»Wieso haben Sie sich dann von ihr getrennt?«, fragte ich.

»Das habe ich gar nicht, lieber Freund«, sagte er. »Fortgegangen ist mein braunes Liebchen, und nicht weit von mir fort, zu meinem Nachbarn. Da«, sagte er und deutete auf das eingeschlagene Buch, »zu ihm ist sie gegangen.«

»Zum Verfasser dieses Buches?«

»Zu wem denn sonst?«

»Darf ich mal sehen?«, sagte ich und streckte die Hand aus.

»Bitte.«

Ich wickelte das Papier auf – und sogleich sprang mir die bekannte Buchstabenreihe in die Augen: »I’ll Come Tomorrow«, by Alexander Wolf.