Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: skepsis & leidenschaft

- Sprache: Deutsch

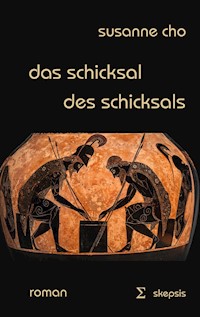

Wenn antike Mythen zum Leben erwachen ... Dem großen Töpfer und Vasenmaler Exekias, der im 6. Jahrhundert vor Christus in Athen wirkte, ist es meisterhaft gelungen, seinen Figuren ein ganz eigenes Gepräge zu geben. Eindrücklich präsentieren sich Götter, Heroen und die berühmten Pferde dem Betrachter als Zeiten überdauernde Wesen. So erstaunt es nicht, dass die Exekias Ausstellung im Archäologischen Institut der Universität Zürich weitherum großen Anklang gefunden hat. Was aber, wenn es still wird in den Räumlichkeiten des Instituts, wenn des Nachts die Figuren des Exekias zu neuem Leben erwachen, sich selbstständig machen, um ihrem Schicksal zu trotzen? An vorderster Front finden sich Achilleus und Aias; im Brettspiel kämpfen sie gemeinsam gegen die Töchter der Nacht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 443

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wenn antike Mythen zum Leben erwachen ...

Dem großen Töpfer und Vasenmaler Exekias, der im 6. Jahrhundert vor Christus in Athen wirkte, ist es meisterhaft gelungen, seinen Figuren ein ganz eigenes Gepräge zu geben. Eindrücklich präsentieren sich Götter, Heroen und die berühmten Pferde dem Betrachter als Zeiten überdauernde Wesen. So erstaunt es nicht, dass die Exekias Ausstellung im Archäologischen Institut der Universität Zürich weitherum großen Anklang gefunden hat.

Was aber, wenn es still wird in den Räumlichkeiten des Instituts, wenn des Nachts die Figuren des Exekias zu neuem Leben erwachen, sich selbstständig machen, um ihrem Schicksal zu trotzen?

An vorderster Front finden sich Achilleus und Aias; im Brettspiel kämpfen sie gemeinsam gegen die Töchter der Nacht.

Susanne Cho, 1952 in Zürich geboren, besuchte das altsprachliche Gymnasium, studierte Kunstgeschichte und Psychologie und promovierte an der Universität Zürich. Fachausbildung in Psychotherapie.

Wahrlich, ein Segnen ist es und kein Lästern, wenn ich lehre: über allen Dingen steht der Himmel Zufall, der Himmel Unschuld, der Himmel Ohngefähr.

Von Ohngefähr – das ist der älteste Adel der Welt, den gab ich allen Dingen zurück, ich erlöste sie von der Herrschaft unter dem Zwecke.

Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra

Inhalt

Personenregister

Prolog

Verführung

Grüß mir den Aias

Ein Löwe als Umhang

gnothi seauton

Was wäre wenn

Nacht der Pferde

Alexandros kalos

Eulen

Mysterien

Odysseus der Götter

Der Wurf – der Fall

Das Schicksal des Schicksals

Beute und Jäger

Scherbenhaufen

EI

Bocksgesänge

chairete

Der Aufstand

Götterdämmerung

Sein oder Nichtsein

Epilog

Anhang

Personenregister

ACHILLEUS: DER BESTE IM HEER DER GRIECHEN VOR TROIA AIAS: DER BESTE NACH DEM BESTEN MENELAOS: KÖNIG VON SPARTA, GATTE HELENAS

ZEUS: HÖCHSTER UNTER DEN OLYMPISCHEN GÖTTERN APOLLON: SCHUTZGOTT DER TROER ATHENA: SCHUTZGÖTTIN DER GRIECHEN HERMES: DER FINDIGSTE UNTER DEN GÖTTERN

DIONYSOS: HEROS UNTER DEN GÖTTERN HERAKLES: GOTT UNTER DEN HEROEN

THETIS: MEERESGÖTTIN, MUTTER DES ACHILLEUS XANTHOS UND BALIOS: ACHILLEUS' UNSTERBLICHE PFERDE

EXEKIAS: TÖPFER UND MALER DER SPÄTARCHAISCHEN ZEIT UMBERTO: TÖPFER DER HEUTIGEN ZEIT

ENA, PHIL, ALEX: HEUTIGE

Prolog

»Wanderer, den es in ferne und unbekannt Lande verschlagen, stehst an der Pforte nun kühn – hüte dich, fürchte die Sphinx! Fremd dir die Welt und das Land, wohin Zutritt zu schaffen schafffffen du suchest, nun denn, so trete herbei – höre mein Rätsel dir an. Vorschnelle Antwort vermeide, wenn Einlass begehrst du zur Stätte, gründlich erwäge dein Wort – einmal nur gilt der Versuch. Schönheit und Schätze in Fülle dies Reich dir für immer bescheret, triffst triffffst du die Antwort genau – sei dir der Zutritt gewährt. Findest die Antwort du nicht, ja verfehlt deine Rede die Lösung, Blindheit die Augen dir trübt – Fremdsein dein bitteres Los.«

Trotz Löwenkörper und Adlerflügel wirkt die Sphinx wie eine Frau, Brust, Hals und Gesicht von makellos weißem Teint, die schwarzen, gelockten Haare zu einem losen Knoten im Nacken gebunden. Ihre schlanken Vorderbeine münden organisch in die ausgesprochen weiblich geformte Brustpartie, mit hohlem Kreuz, nach vorne gedrückter Brust und ihren prächtigen nach hinten ausladenden Schwingen gibt sie ein bemerkenswert elegantes Bild ab. Mühelos hält sie das Gleichgewicht auf der kärglich bemessenen Fläche des ionischen Säulenkapitells, das sie zum Richtplatz erkoren hat. Etwas Kokettes liegt in ihrer Körperhaltung. Dennoch, eine Sphinx ist keine Stubenkatze, wie elegant sie sich auch bewegen mag.

»Hab keine Angst, bleibe hier ...«,

flötet die Sphinx, einer Sirene gleich,

»hab keine Sorge, du Fremder, ich werde gewiss nicht dich würgen, Würgerin hieß einst die Sphinx – längst nun verloschen die Gier. Strafe genug ist Verbannung, die jene trifft, die hier versagen, ob sie noch einmal hier steh'n? – selten genug kommt es vor. Solltest die Antwort du finden, so sei es: dein Sieg sei der meine, hirnlos der Sprung in das Nichts – Lockvogel vielmehr ich bin.«

Der Ansatz eines Lächelns streift ihr bis dahin regungsloses Gesicht, kurz nur, ihre Mimik danach wieder ernst und würdig.

»Nun, dies das Rätsel: ti estin, so heißt es auf Griechisch, was ist es ...«

Vernichtend fixiert sie ihr Gegenüber, das es gewagt hat sie zu unterbrechen.

»Wehe dir Elender, wie?«,

faucht sie, hebt unwillig die rechte Pranke und fährt damit in der Luft herum.

»Glaubst wohl die Antwort zu kennen, du törichter Mensch, meinst du wirklich, Neues hätt ich nicht parat? – Wehe dir, fürchte die Sphinx! Tausende Jahre sind's her, seit ich Oidipus schwitzen sah vor mir, Suchende kommen nicht oft – freudig empfange ich sie. Vorrat nun hab ich an Rätseln, ich hab in der Langweil gebrütet, höre mit Konzentration – zweimal das Lied sing ich nicht! Was ist es?«,

hebt sie in ihrem hypnotisierenden Singsang erneut an,

»ti estin, also, was ist es? Es hat einen weiblichen Körper, rundherum schön für das Aug – selbst wenn von Alter versehrt. Rundliche Formen von oben bis unten, der Bauch meist bekleidet, Arme am liebsten nur kurz – gern in die Hüften gestemmt. Wohl sind geformet die Schultern, der Hals bald in reizender Nacktheit, schmuckbehängt oft, jedoch hör – kopflos meist lebt das Geschöpf.

Sprache ist dennoch ihm eigen, mit lieblich geschwungener Lippe, mehrsprachig teilt es sich mit – glücklich, wer es versteht. Zierlich die Worte aus kräftigem Mund, eloquent seine Rede, kopflos, doch manchmal, merk auf – Augen, die nie du vergisst. Mutterlos ward es geboren mit Hilfe titanischer Künste, sterblich des Vaters Natur – göttlich er dennoch uns gilt.«

Teilnahmslos schweigend verharrt die Sphinx auf ihrer Säule, reglos starrt sie zum verschlossenen Tor. Keine Silbe ist ihr mehr zu entlocken. Endlich breitet sie ihre mächtigen Schwingen aus und erhebt sich in die Lüfte.

1 Verführung

Ein Schrei, gefolgt von einem lang anhaltenden, durchdringenden Brüllen. Der Schmerzensschrei eines Pferdes in höchster Not, der Aufprall des schweren Tierleibes auf dem unebenen Gelände des Schlachtfeldes furchtbar, die Folgen fatal. Der Streitwagen, noch eben in voller Fahrt, kommt durch den Sturz des links außen laufenden Pferdes zu einem jähen Halt. Krachendes Splittern von Holz, durch die Wucht des Sturzes bricht das Joch hinter dem Deichselkreuz, der geborstene Schaft ragt sinnlos in die Höhe. Der gestürzte Hengst liegt auf der rechten Flanke, die Vorderläufe angezogen, die Unterseite entblößt, Hinterbacken, Flanken und Hals schweißbedeckt, der Blick gebrochen, das Tier dem Tode nah. In Panik schreit auch der Schimmel, der Fall des neben ihm laufenden Hengstes hat ihn mitgerissen. Der Wagenlenker hält die Zügel straff angezogen, strengt sich an, die beiden rechts laufenden Pferde am Durchbrennen zu hindern. Er beugt die Knie, bemüht sich Halt zu finden, stemmt sich mit äußerster Kraftanstrengung nach hinten, versucht das Schlimmste abzuwenden. Vergeblich, die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Abrupt in die Zügel genommen, bremst das rechte Deichselpferd verängstigt ab. Die Gewalt des Jochbruchs hat sich auf seinem Rücken entladen, sein schwarzes Fell glänzt von Schweiß. Ebenso das Fell des Rappen, der an der Außenseite des Viergespanns neben ihm läuft. Ihn kann auch der beste Wagenlenker nicht mehr aufhalten, zumal seine gekappten Verbindungsleinen zu Joch und Wagen nur noch lose herunterhängen. Er steigt, seine Vorderhufe in Galopphaltung, die Ohren nach hinten angelegt. Eine Frage von Sekunden nur, gleich wird der Rappe durchgehen, auch er schweißnass, getrieben von Schock und Panik. In das Brüllen der verstörten Pferde mischen sich menschliche Laute, Schreie des Entsetzens, Flüche, Kommandorufe. Der Krieger im Streitwagen hat durch das plötzliche Bremsmanöver den Boden unter den Füßen verloren, noch hält er die beiden Speere in der Rechten, noch ragt sein behelmter Kopf aufrecht über den Schild hinaus, doch der Oberkörper ist bereits in verhängnisvoller Schräglage, die Beine schweben über dem Boden des Streitwagens, der Schwerbewaffnete befindet sich im freien Fall, gleich wird er mit dem Kopf auf der vorderen Reling des Wagens aufprallen.

Der Lärm schwillt an. Schlachtlärm. Keuchen. Ein Bogenschütze und zwei vollbewaffnete Fußsoldaten im schnellen Lauf.

»Jetzt aber Ruhe. Es reicht. Kehrt augenblicklich auf eure Plätze zurück und benehmt euch. Was glaubt ihr, wo ihr hier seid!«

Die Stimme kehlig, gebietend, aber gelassen, gewohnt, dass ihren Weisungen Folge geleistet wird.

Ein letztes Wiehern, Waffengeklirr, eilende Schritte. Dann Stille im Saal.

Das Brettspiel, in das Aias und Achilleus soeben noch vertieft waren, wird im Nu bedeutungslos. Mit Anspannung lauschen sie den furchtbaren Geräuschen der Katastrophe, die sich in unmittelbarer Nähe ereignet hat, spähen in die anbrechende Dunkelheit.

»Das klang verdammt nach Unfall«, sagt Aias, »ein Pferdegespann, wen es wohl erwischt hat?«

»Keine Ahnung, eine Quadriga in vollem Lauf, das eine Beipferd ist gestürzt, hat dabei die anderen Läufer mitgerissen, ich konnte wegen der schlechten Sicht nicht ausmachen, wer es war, und was den Unfall verursacht hat. Halb verdeckt von den Pferden sah ich einen Bogenschützen und zwei Schwer bewaffnete, sie liefen dort in jene Richtung, nach links, waren sehr schnell. Der eine trug nur noch einen Speer, den anderen hat er vermutlich im Kampf verloren.«

»Wie ist das möglich, was soll das? Da war eindeutig Kriegslärm, obwohl wir gerade Waffenruhe haben. Oder hast du etwa das Signal zur Besammlung gehört?«

Achilleus schüttelt den Kopf.

»Wir waren gefesselt vom Spiel«, meint Aias. »Kann es sein, dass wir das Signal überhört haben?«

»Welch gewaltige Schande, wenn wir beim Spielen den Kampf verpasst hätten«, presst Achilleus hervor. »Das Gelächter unserer Oberkommandanten Agamemnon und Menelaos würden wir auf Ewigkeit nicht mehr los.«

»Und erst die Kommentare des Spötters Odysseus«, stöhnt Aias, der sich schon ausmalt, wie sich der scharfzüngige Heerführer aus Ithaka auf die missliche Geschichte stürzen wird. »Den ganzen Ärger haben wir Palamedes zu verdanken, er hat dieses Spiel erfunden.«

»Lass Palamedes in Frieden, er hatte genug zu leiden unter Odysseus' Neid. Odysseus mag noch so listenreich sein, gewieft, ein kluger Fuchs, doch wenn es um die Gabe der Erfindung geht, kann niemand Palamedes das Wasser reichen. Er war ein würdiger Zögling Cheirons.«

»Er ist nicht der Einzige, der vom weisen Kentauren Cheiron erzogen wurde«, sagt Aias und lacht.

»Richtig. Viele von uns wurden zu ihm in die Lehre gegeben, schon unsere Väter. Mir brachte Cheiron das Leben in der Wildnis bei, den Umgang mit Pferden, die Jagd, das Bogenschießen. Er lehrte mich das Spiel mit der Kithara und die Heilkunst, wobei ich es darin bei weitem nicht so weit gebracht habe wie Asklepios, sein Meisterschüler, dem es sogar gelang einen Toten zum Leben zu erwecken. Cheiron erkennt die Gaben seiner Zöglinge und fördert sie entsprechend. In Palamedes steckten nun einmal Talente, die man bei mir oder Odysseus vergeblich gesucht hätte, die Fähigkeit, durch eigenes Denken Neues zu entwickeln. Auf dem Schlachtfeld mögen andere mehr geglänzt haben als Palamedes, doch was wäre in Aulis aus uns geworden, als wir beim endlosen Warten auf die Abreise Hunger litten? Hätte er nicht für Nachschub gesorgt, wären die tapfersten Heroen, ja unsere ganzen Heere verhungert.«

»Zuvor hätten sie sich um die knappen Lebensmittel die Köpfe eingeschlagen und wären gar nie bis nach Troia gelangt. Sein System der Nahrungsverteilung war gut geplant und gerecht, es wurde von allen respektiert.«

»Er erfasste als Einziger, wie brandgefährlich sich langes untätiges Warten auf die Stimmung der Truppen niederschlägt. Im Nu entflammen Feindseligkeiten, Aufstände, Meutereien. Durch geniale Erfindungen wie das Brettspiel ist es ihm gelungen die Moral der Krieger zu heben, er hat uns Ablenkung verschafft, wenn Hunger, Erschöpfung und Misserfolge die Motivation zum Schwinden brachten. Großzügig stellte er seine vielfältigen Gaben in den Dienst der Allgemeinheit, was man wahrlich nicht von allen Ausnahmetalenten behaupten kann.«

»Das kannst du laut sagen«, stimmt Aias zu und fragt sich, ob Achilleus wohl von sich selbst spricht. Hat er nicht durch den übermäßigen Zorn auf Agamemnon sämtliche Kriegskameraden im Stich gelassen, in seinem Zelt verschanzt sich an den Niederlagen der Gefährten geradezu geweidet? Erst der Verlust des geliebten Patroklos hat seinen Rückzug beendet, aber da war es zu spät. Patroklos tot. Achilleus ist inzwischen wieder auf dem Schlachtfeld, ob der Rasende seither bei Besinnung ist, kann man sich aber zu Recht fragen. Sucht er nach Patroklos' Tod nicht vielmehr verzweifelt den ruhmvollen Tod auf dem Schlachtfeld?

Achilleus starrt trüb vor sich hin. Das Gespräch nimmt einen gefährlichen Verlauf, denkt Aias und sucht das Interesse des Gefährten auf das Spielbrett zu lenken.

»Du hast recht, Palamedes hat uns mit der Erfindung des Brettspiels reich beschenkt, wie viele öde Stunden haben wir uns mit dem Spiel vertrieben, dankbar bin ich ihm, auch wenn du mich mit deiner Vier gerade eben wieder hinter dir lässt. Da kann ich mit meiner Drei nicht mithalten. Es ist wie auf dem Schlachtfeld: ich stets an vorderster Front, der Tapferste und Stärkste nach dir, aber eben immer nur die Nummer zwei!«

»Der Ausgang eines Spiels hängt nicht allein vom Geschick im strategischen Vorgehen ab, bestimmend ist letztlich das Zusammenspiel mit dem Schicksal, das sich im Würfeln offenbart. Die Geschicklichkeit des Spielers trifft auf das Geschick, das Schicksal, das jedem Können Grenzen setzt. Ist es nicht auch auf dem Schlachtfeld so?«

»Unsere Väter sind Brüder, meine Mutter ist edlen Geschlechts. Thetis aber, die dich geboren, ist eine Göttin, dir wurde damit von vornherein das bessere Los zugemessen. Wäre ich nicht dein Freund, riefe das Neid auf dich hervor.«

»Willst du mich trösten, oder weißt du es nicht besser?«, fragt Achilleus schärfer als beabsichtigt. »Als ewig Zweiter bis du vielleicht besser dran als ich, was weiß ich, was dir beschieden ist, welchen Tod du erleiden wirst. Dein Schicksal kenne ich nicht, meines aber umso besser, ein Orakel hat es verkündet: Ich werde früh sterben, ruhmreich zwar, aber jung. Meine Mutter ist wohl eine Göttin, ich aber bin sterblich und werde in der Schattenwelt das Los aller Sterblichen teilen, ein graues Schattensein in einem lichtlosen Reich inmitten von blutleeren Schemen harrt meiner, ein Abglanz von Leben nur, freudlos, nutzlos, sinnlos.«

»Man wird deinen Namen für immer kennen, ihn voll Bewunderung nennen, über Jahrhunderte besingen, was verlangst du mehr? Konntest du nicht wählen zwischen einem langen, glücklichen Leben ohne besonderen Ruhm und einem kurzen, fulminanten, das dir unsterblichen Ruhm und Ehre in der Nachwelt erbringen wird als Heros von Troia, als Krieger, ohne dessen Teilnahme Troia unbezwingbar bliebe?«

»Wählen? Nennst du das eine Wahl? Als Sohn einer Göttin und eines Vaters, der von den Göttern für würdig erkoren wurde Thetis zu gewinnen, die reizende, vom Göttervater Zeus und dem mächtigen Beherrscher der Meere Poseidon gleichermaßen begehrte Thetis! Nichts hätte Zeus bewegen können von ihr abzulassen, wäre da nicht dieses Orakel gewesen, das ihm wie allen anderen männlichen Olympiern Angst einflößen musste: Thetis, die Silberfüßige, wird einst einen Sohn gebären, der größer sein wird als der Vater. Schon Uranos, der Großvater der ersten Olympier, ist von einem seiner Söhne entmannt worden, sodass seine Kinder, die Titanen, die Herrschaft an sich reißen konnten. Zeus wiederum hat Kronos, den Anführer des Göttergeschlechts der Titanen, entmachtet, den eigenen Vater, und damit die Olympier zum neuen Göttergeschlecht gemacht. Was konnte ihn mehr schrecken als dieses Orakel, denn Götter wissen sehr genau, dass jeder Sieg immer nur ein Sieg bis auf weiteres ist, in dieser Hinsicht geht es ihnen nicht besser als uns Menschen. Die rivalisierenden Brüder Zeus und Poseidon, vor einem drohenden Umsturz in der Weltherrschaft gewarnt, beschlossen lieber einen Krieg in Kauf zu nehmen, der das Menschengeschlecht ausblutet, als einen weiteren Kampf unter Göttern, der mit einer neuen Götterdynastie geendet hätte. Also einigte man sich im Olymp, die begehrte Thetis einem Sterblichen zu vermählen, dem Götterliebling Peleus, der am ruhmreichen Zug der Argonauten beteiligt war, genau wie dein Vater. Du kennst die alten Geschichten, was erzähle ich dir ... Thetis machte es meinem Vater Peleus nicht leicht, du wirst gehört haben vom Liebesringen zwischen den beiden, den Verwandlungen in Feuer, Wasser, mannigfache Tiergestalten, durch die meine Mutter sich der unerwünschten Umarmungen eines Sterblichen zu erwehren suchte. Endlich ergab sie sich und ich wurde gezeugt. Am nächsten Tag erschienen die Götter zur Hochzeitsfeier. Kaum ein Sterblicher hat von den Göttern so viel Ehre erfahren wie mein Vater Peleus, angeführt von Iris, der Götterbotin, verließen die Unsterblichen ihren Sitz, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Sie spendeten herrliche Hochzeitsgaben, Dionysos eine goldene Amphora mit Wein, Poseidon die unsterblichen Rosse Xanthos und Balios, Cheiron, der Freund meines Vaters, die schwere Eschenlanze, auch die anderen Götter brachten prächtige Geschenke, Waffen, die mein Vater mir mitsamt den geliebten Rossen überließ, als ich gegen Troia zog. Alle waren sie zugegen beim Fest, die Musen, die zur Hochzeitsfeier sangen, die lieblichen Chariten, die Moiren, die jedem den ihm zukommenden Anteil an Leben zuspinnen.«

»Nur Eris nicht, die jede Gelegenheit nutzt Zwietracht zu säen, ihretwegen sitzen wir nun hier, vor den Toren Troias, jahrelang schon, und der Krieg nimmt kein Ende.«

»Er wird sehr bald ein Ende nehmen und so auch ich. Ein Heros mag stark und tapfer sein, sich auszeichnen vor allen anderen, doch was sein Schicksal ausmacht, ist vor allem, dass ihm ein größeres Maß an Schmerz und Leid zugemessen ist als gewöhnlichen Sterblichen, er muss mehr aushalten, mehr durchmachen als andere, und nicht selten verfällt er in Raserei oder Wahnsinn. Kein beneidenswertes Schicksal, glaube mir.«

Aias zieht es vor zu schweigen. Noch nie hat Achilleus sich von dieser Seite gezeigt, jeder der Kriegsgenossen kennt seine Maßlosigkeit, keiner übertrifft ihn an Kühnheit, Tapferkeit, Schnelligkeit, doch trifft auch zu, dass keiner reizbarer, arroganter, zorniger, rachsüchtiger ist als Achilleus.

»Wie also hätte ich als Spross solcher Eltern ein bedeutungsloses Leben wählen können«, fährt Achilleus fort. »Gewiss, meine Mutter hätte es begrüßt, kannte sie doch die Weissagung, dass ich Kriegsruhm in Troia mit dem Tod bezahlen würde. Du weißt, dass sie mich zu retten suchte, indem sie mich nach Skyros bringen ließ, wo ich mich als Mädchen unter Mädchen aufhalten sollte. Pyrrha nannte man mich dort, die Rotblonde. Doch gegen das Schicksal ist auch eine Göttin machtlos. Odysseus hat mit List schnell herausbekommen, in welchen der vielen Frauenkleider ich steckte, so zog ich mit nach Troia. Auch wenn Odysseus mich nicht erkannt hätte ... Nie hätte ich zurückstehen wollen, wenn unsere tapfersten Könige mit ihren Kriegern sich aufmachen, ich, der Sohn von Peleus und Thetis! Das hat auch mein Vater verstanden, er ließ mich ziehen, obwohl er Odysseus zunächst abgewiesen hatte. Auch du, mein Vetter, Sohn des Herrschers von Salamis, des berühmten Telamon, hast dich dem Kriegszug angeschlossen.«

»Ich hatte keine Wahl, war durch Eid dazu verpflichtet, hatte doch auch ich um die schöne Helena gefreit.«

»Dich um sie zu bewerben war deine Wahl. Warum hast du um sie gefreit?«

»Frag nicht, ich konnte nicht anders. Alle anderen haben das Gleiche getan – eine Frage der Ehre, des Ansehens, das weißt du wohl. Danach war ich durch Eid gebunden, jeder Freier hatte sich dazu verpflichtet, die Entscheidung Helenas anzunehmen und sich bereitzuhalten dem auserwählten Gatten Gefolgschaft zu leisten, sollte dieser angegriffen werden. Helenas Vater hatte, auch das ist dir bekannt, auf Rat des Odysseus diese Bedingung gestellt; auf dem geopferten Pferd stehend hat jeder von uns diesen Eid abgelegt.«

»Gewiss, doch ausgerechnet Odysseus wollte sich dieser Pflicht entziehen, indem er sich wahnsinnig stellte. Hätte Palamedes ihn nicht durchschaut und mit einer List überführt, würde er jetzt als Herrscher über Ithaka ein friedliches, angenehmes Leben führen, statt Jahre hier vor den Mauern Troias zu vertun. Das Schicksal hat es anders gewollt, Odysseus wurde benötigt.«

»Er hat sich grausam an Palamedes dafür gerächt, dass er gegen seinen Willen in den Krieg ziehen musste. Palamedes musste mit seinem Leben bezahlen.«

Achilleus schweigt.

»Oder meinst du, er habe es nicht ertragen, dass Palamedes ihn mit seinen eigenen Waffen schlug, indem er sich als noch listiger erwies?«

»Wie auch immer«, sagt Achilleus, »deinem Schicksal entkommst du nicht, wie viele haben versucht, die dunklen Hinweise eines Orakelspruchs zu nutzen, um das Verhängnis zu umgehen – vergeblich.«

»Ist es wirklich keinem gelungen? Nimm einmal an, wir würden hier einfach beim Brettspiel verharren und, falls das Signal ertönte, es beharrlich überhören, an keinem Kampf mehr teilnehmen, so wie wir es eben getan haben. Verliefe dann unser Schicksal nicht anders?«

»Auf diese Idee hättest du früher kommen sollen«, erwidert Achilleus bitter, »nun ist es zu spät. Patroklos tot, von Hektor erschlagen. Hektor tot, von mir erschlagen. Die Waffenruhe für die Leichenspiele zu Ehren Hektors abgelaufen, die Kämpfe so heftig entbrannt wie nie zuvor. Das Ende des Krieges ist nahe. Mir ist geweissagt, dass ich bald nach Hektors Tod sterben werde, beim Skaiischen Tor.«

»Wenn wir aber hier sitzen bleiben, kommst du auch nicht bis zum Skaiischen Tor.«

Achilleus schüttelt den Kopf. »Du träumst, Aias, sein Schicksal kann man nicht abwenden.«

»Versuchen wir es, wer weiß, wir haben nichts zu verlieren. Soeben haben sich höchst seltsame Dinge abgespielt, der Sturz einer Quadriga, der Zusammenbruch eines Streitwagens inmitten einer Kampfszene, die eine war und doch auch wieder nicht. Kannst du mir erklären, wie das möglich ist? Wir haben uns nicht daran beteiligt, sind einfach hier sitzen geblieben, und nun ist das Schlachtfeld verschwunden und wir sind noch immer hier.«

»Gut«, sagt Achilleus nach längerem Überlegen, »diesmal hast du gewonnen, lass uns die Partie in diesem Bewusstsein spielen, wir haben tatsächlich nichts zu verlieren. Belassen wir alles, wie es ist, bleiben wir hier auf unseren Hockern sitzen und setzen unser Spiel fort. Wir spielen künftig gemeinsam gegen das Schicksal. Die Speere behalten wir zur Sicherheit in der Hand, den Schild griffbereit hinter unserem Rücken.«

»Dann will ich nur eben die Beinschienen ausziehen, auf die Länge sind die nicht sonderlich bequem.«

»Nein«, sagt Achilleus, »wir ändern nichts, halten uns bereit, so wie wir sind, sogar den Helm behalte ich an.«

»Da habe ich ja Glück, dass ich meinen per Zufall bereits abgelegt habe«, sagt Aias.

»Zufall? Schicksal? Ist nicht auch der Zufall Teil des Schicksals? Wer vermag es zu sagen«, murmelt Achilleus. »Wie auch immer, wichtig ist jetzt, dass wir nichts verändern, sonst können wir bei dem kommenden Geschehen keine klaren Schlüsse ziehen.«

Die beiden beugen sich über das Brett und geben sich dem Spiel hin. Kopf an Kopf spielen sie, Aias der Große krümmt seinen langen Rücken, damit ihm auf dem Spielfeld nichts entgehe. Achilleus trägt sein Haupt eine Spur höher, gekrönt wird es von seinem mächtigen Helm, wie ein zweiter Kopf überragt er sein Haupt. Aias schaudert, als er für einen kurzen Moment in die leeren Augenhöhlen des Helms blickt.

Achilleus ist nicht bei der Sache. Ist das, was er eben erlebt, ein Traum? Ein Traum, in dem er sich mit Aias beim Brettspiel vergnügt, während draußen die Schlacht tobt, ein Streitwagen mit Lenker und Kämpfer in Not gerät? Ein Traum, der ihm als Mahnmal geschickt wird, als Tadel für seine Untätigkeit, die er aus verletztem Ehrgefühl an den Tag gelegt hat? Vorsichtig äußert er seine Erwägungen gegenüber Aias, doch der wehrt Achilleus' Gedankengang vehement ab.

»Das ist unmöglich, gleich dir war ich Zeuge des Unfalls, habe gesehen, wie andere sich in die Schlacht gestürzt haben. Wie könnten wir gleichzeitig denselben Traum haben.«

Womöglich ist es noch komplizierter, denkt Achilleus, vielleicht ist es nur sein Traum, und Aias, der hier mit ihm über den Vorfall spricht, nichts anderes als eine Figur in seinem Traum. Im Traum erscheinen lebendige Personen, sie sprechen, sie handeln, nichts unterscheidet sie vom realen Vorkommen im Tagesgeschehen. Es sind Besucher aus dem Volk der Träume, Kinder der Nacht, die von den Göttern geschickt werden – Morpheus, der sich in jede beliebige Person verwandeln kann. Wenn er nun also Aias danach fragt und Antwort erhält, so kann es sein, dass die Götter durch Aias sprechen. Sollte er nun den Worten seines Vetters mehr Bedeutung zumessen, als dass er dies gewöhnlich tut? Womöglich sitzt ihm gar ein Gott gegenüber, der sich der Gestalt des Aias bedient, es kommt ja ab und zu vor, dass Götter Scheinkörper annehmen; sie kommen und gehen, wie es ihnen beliebt. Aber welcher Gott würde ihm raten gegen das Schicksal zu kämpfen, gegen Notwendiges kämpfen nicht einmal Götter und lehnten sie sich ausnahmsweise einmal dagegen auf, so würde auch sie sofort die Strafe dafür ereilen. Erzählt man sich nicht von Ares, er habe den Tod seines Sohnes vor Troia rächen wollen und hätte dafür sogar das Los in Kauf genommen von den Blitzen des Göttervaters zerschmettert zu werden, er, der mächtige Kriegsgott? Wer weiß, was geschehen wäre, hätte Athena ihn nicht gewaltsam zurückgehalten. Einen Hirnlosen nannte sie ihren Bruder Ares, einen Rasenden ohne Scham und Verstand. Nein, kein Gott würde ihm zu solcher Verwegenheit raten, vielmehr würden sie ihn anweisen sein Schicksal anzunehmen, ihm vor Augen führen, dass auch die leistungsstärksten Kämpfer dem Tod nicht entkommen, wenn es durch Moira bestimmt ist. Er, Achilleus, der vorzüglichste Kämpfer gegen Troia, und Aias, der Beste nach ihm. Eine Mahnung an sie beide ...

Ein Gott ist es kaum, der durch Aias' Mund spricht. Ist Aias nicht vielmehr eine trügerische Traumgestalt, die Achilleus trösten will, ihm Hoffnung einflößt, oder ist er es selbst, der insgeheim diese Hoffnungen hegt? Die Ungewissheit, wen er in seinem Gegenüber vor sich hat, stürzt Achilleus in Verwirrung. Er schweigt, senkt den Kopf unter seinem Helm, gibt vor eingeschlummert zu sein.

Was Achilleus beunruhigt, ist das Brüllen der Pferde. Im ersten Moment – oder war es erst nachträglich – vermeinte er in den gequälten Lauten die Schreie seiner eigenen Pferde zu erkennen. Xanthos und Balios, seine geliebten Rosse … Unsterblich sind sie, aber gleichwohl schmerzempfindlich und schreckhaft im Augenblick einer Katastrophe. Es muss furchtbar gewesen sein für sie, als sie Patroklos nicht heil aus dem Schlachtfeld zurück zum Zelt führen konnten, man erzählte ihm, sie hätten mit gesenkten Köpfen um ihn geweint. Warum nur hat er sie gescholten. Ist es nicht ganz und gar seine Schuld, wenn er Patroklos erlaubt hat, in seiner Rüstung und auf seinem Streitwagen mit den unsterblichen Pferden in die Schlacht zu ziehen? Doch hat er Patroklos ausdrücklich gewarnt vor zu großer Kühnheit, ihm eingeschärft, die Burg von Troia nicht anzugreifen ohne ihn. Warum hat Patroklos nicht auf ihn gehört, hat todesmutig vier Mal die Zinnen der Burg bestiegen … Womöglich wollte er die Schande der Untätigkeit wettmachen, durch kühne Taten den Freund bei den Feinden in Erinnerung rufen, erzittern sollte Troia vor Achilleus, dessen Rüstung er trug. Nein, Patroklos ist nicht zu tadeln. Wie soll er jemals Menoitios unter die Augen treten, dem greisen Vater des Patroklos, dem er versprochen hat, den Sohn heil nach Hause zu bringen. Ist es nicht doch besser, den eigenen Tod auf dem Schlachtfeld zu suchen. Jetzt gleich!

Mehr als einmal hat Achilleus sich von Aias den Tod des Geliebten bis in jede Einzelheit schildern lassen. Quälende Bilder haben sich dabei geformt, eindringlich und detailgenau, als stammten sie aus seinem eigenen Gedächtnis. Er ruft sich den Ablauf ein weiteres Mal in Erinnerung. Ins Zentrum der Schlacht hat Patroklos die Lanze geschleudert, mitten in die erstarrenden Feinde, die ihn zunächst für Achilleus halten. Das unerschrockene Wüten des Freundes in Achilleus' Rüstung flößt den verzweifelten Kampfgenossen wieder Mut ein. Patroklos sprengt mit den unsterblichen Rossen über den Graben, verfolgt Hektor. Achilleus sieht die Verfolgungsjagd vor sich, als wäre er dabeigewesen, inzwischen ist er dabeigewesen, das unablässige Wiederholen seiner Vorstellungen lässt das Erzählte zu Erinnertem werden. Die zur Stadt fliehenden Gespanne der Troer hält er auf, er verwüstet alles, was in seine Nähe gerät. Keiner hält ihm Stand. Erst Sarpedon, der König der Lykier, stellt sich ihm entgegen, er will wissen, wer da so wütet, wer sich unter der Rüstung verbirgt. Sarpedon verbeißt sich in sein Tun, lässt nicht von Patroklos ab, es kommt zum Zweikampf. Nur knapp verfehlt Sarpedon seinen Gegner in der schimmernden Rüstung, verwundet stattdessen das sterbliche Beipferd Pedasos tödlich. Patroklos streckt den Heros nieder, Sarpedon, den Sohn des Zeus! Der Kampf um den toten Sarpedon bringt Hektor auf den Plan. Patroklos und Aias an vorderster Front. Die Troer fliehen erneut, mit ihnen Hektor. Patroklos treibt die Feinde vor sich her bis zu den Stadtmauern, jagt in seinem Wagen gegen die Burg, selbst Aias vermag ihm nicht zu folgen. Mehrfach hat auch Aias versucht, Hektor zu treffen, ihn aber stets verfehlt und dabei einen seiner beiden Speere verloren ...

Achilleus hält inne. Der eine Kämpfer beim Unfall von soeben, der nur einen Speer trug, war das etwa Aias, der sich in den Kampf stürzte? Aber hätte Aias sich dann nicht erkannt vorhin, als sich die Szene abspielte? Soll er ihn fragen? Plötzlich zündet der rettende Gedanke. Als Patroklos in der glänzenden Rüstung gegen die Troer stürmte, fuhr er mit dem Wagenlenker Automedon in einem Dreiergespann, nicht mit vier Pferden. Achilleus atmet auf. Der Sturz des Schwerbewaffneten im Streitwagen kann also nicht Patroklos betreffen, das gestürzte Pferd nicht Pedasos sein, der stürmende Hoplit im Hintergrund nicht Aias. Morpheus, wenn es denn ein Traumbild war, hat nicht die Gestalt des Patroklos angenommen, sondern die eines beliebigen Kämpfers. Ein Vorfall wie soeben ereignet sich nur allzu oft auf dem Schlachtfeld. Was aber wollen die Götter ihm mitteilen mit diesem Traum, falls es denn ein Traum war? Eine Warnung? Wozu? Sein Geschick steht doch längst fest. Anderseits, hat nicht auch Xanthos, das unsterbliche Pferd, dem Hera, die Schwestergemahlin des Zeus, die Gabe der menschlichen Sprache verlieh, ihn vor seinem baldigen Tod warnen wollen an jenem siegreichen Tag, bevor er an Hektor Rache nahm für den Tod des Patroklos. Da wäre eine Umkehr vielleicht gerade noch möglich gewesen, eine Wende zur ersten Variante der Weissagung zu seinem Lebenslauf, das entweder im Orakelspruch, das lange, friedliche Leben ohne Glanz und Ruhm. Doch nun ist es zu spät dafür, mit seiner Rache an Hektor hat das oder eingesetzt. Noch etwas hat Xanthos ihm verraten, bevor ihm die Gabe der Sprache entrissen wurde, er hat ihm offenbart, dass der Gott Apollon, der Troia seinen Schutz gewährt, Patroklos mit der bloßen Hand so gewaltig geschlagen hatte, dass die göttliche Rüstung von Patroklos abfiel und ihn schutzlos zurückließ. Euphorbos durchbohrte ihn als Erster, die Ehre des tödlichen Lanzenstoßes überließ der Gott seinem Schützling Hektor. Achilleus aber werde durch denselben Gott fallen und durch einen Sterblichen, hat ihn sein unsterbliches Pferd Xanthos wissen lassen. Xanthos! Schon wieder vermeint Achilleus die Stimme des Pferdes zu hören, nicht seine menschliche Stimme, sondern Schreie, wie jedes Pferd sie ausstößt, wenn es Gefahr wittert. Dennoch unverwechselbare Schreie für den, der sein Pferd kennt und liebt. Xanthos, der Falbe. Und ist da nicht auch das angstvolle Wiehern von Balios? Geschieht schon wieder ein Unfall?

Nein, ein neues Geschehen drängt sich in den Vordergrund. Es ist recht dunkel, nur mit Mühe erkennt Achilleus die Szene, er sieht zwei Jünglinge in einem Wagen, bereit zur Ausfahrt, der eine, er wirkt nur um ein Geringes älter, hält die Leinen fest gespannt, der andere umfasst die Reling des Wagens. Vier Pferde sind angeschirrt, bereit zum Ausritt. Die Jünglinge reisen nicht in Waffen, dennoch wirkt die Stimmung Unheil verkündend. Zwei Paare haben sich herbeigesellt, wohl die Eltern der beiden, sie wirken schon beträchtlich alt. Die eine Mutter hebt die Hand zum Gruß, der Gemahl neben ihr lässt seine Augen auf den Jünglingen ruhen. Eine Atmosphäre von Sorge und Wehmut, der Abschied fällt den Zurückbleibenden schwer, die Eltern zögern die Trennung hinaus. Fürchten sie, dass sie die Aufbrechenden nicht mehr wiedersehen werden? Den Jünglingen am nächsten steht ein Mann, wohl der Erzieher der beiden, der offenbar zur Abreise drängt, sein Körper vorwärts gerichtet blickt er zurück zu den Jünglingen, mahnt sie zum raschen Aufbruch. Doch einfach ist das nicht, dicht vor den Pferden sitzt ein edel gekleideter Greis auf einem Klapp sessel. Was macht er dort? Es sieht ganz so aus, als streichelte er die Nüstern des einen Pferdes, das den Kopf gesenkt hält, während der Falbe daneben seinen Kopf nach hinten wirft, als scheute er den Abschied von dem greisen Mann. Dicht hinter dem Greis eine Frau, wohl dessen Gemahlin, die Mutter des einen Jünglings. Ihr Gesichtsausdruck ist nicht zu erkennen, vielleicht auch besser so, denn Abschied muss sein, gleich werden sich die Pferde in Bewegung setzen.

Achilleus befällt eine unbegreifliche Schwere. Ihm ist, als sähe er den eigenen Aufbruch vor sich, als er mit Patroklos vom Hof seines Vaters in Phthia aufbrach, um sich dem vereinten Heer, das sich in Aulis versammelte, anzuschließen. Der rotblonde Jüngling im Wagen, ist das nicht er selbst? Der Wagenlenker Patroklos sein Gefährte? Der zur Eile mahnende Erzieher Phoinix, der mit ihnen gegen Troia zieht. Der greise Peleus wird seine Pferde, die er von den Göttern als Hochzeitsgabe empfing, nicht wiedersehen, die geliebten Pferde nicht und den Sohn ebenso wenig, geht es Achilleus durch den Kopf. Ob der Vater damals in Phthia schon ahnte, dass der Abschied endgültig sein würde. Befürchtet hat er es sicherlich. Versuchte er nicht den Sohn noch zu warnen vor seinem zornigen Gemüt, riet er ihm nicht eindringlich, sich von bösem Zank fernzuhalten, damals als sich Achilleus bereitmachte Odysseus nach Aulis zu folgen und Peleus ihn schweren Herzens ziehen ließ?

Mit Scham denkt Achilleus an die Gesandtschaft, die ihn – es ist noch gar nicht lange her – im Namen Agamemnons um Versöhnung bat, ja ihn anflehte, den Kampf gegen die Troer wieder aufzunehmen, von dem er sich, Agamemnon grollend, zurückgezogen hatte. Odysseus, Aias, Phoinix. Odysseus hatte geschickt die mahnenden Worte des Vaters erwähnt, die Warnung vor übermäßigem Stolz, hatte versucht ihn mit Ehrgeschenken zu locken. Vergeblich. Phoinix, sein alter Erzieher, hatte an seine Dankbarkeit und Loyalität appelliert, ihn daran erinnert, wie Achilleus als Kleinkind auf seinem Schoß zu sitzen pflegte, wie oft er ihn dabei mit ungeschickten Bewegungen seiner Ärmchen mit Speisebrocken und Wein besudelte. Wie ein Vater sei er ihm gewesen und Achilleus wie der Sohn, den er selber nie hatte. Auch gab er zu bedenken, wie viel mehr Ehre ihm zukäme, wenn er jetzt, versöhnt mit Agamemnon, auf das Schlachtfeld zurückkehrte, als abzuwarten, bis Hektor im Kampf ihn dazu zwinge. Vor allzu viel Stolz hatte er ihn gewarnt, bis Achilleus ihn schroff zurechtwies, es mit seinem Verständnis für Agamemnon nicht zu weit zu treiben. Aias hatte keine langen Worte gemacht, ihn nicht einmal direkt angesprochen, nur bemerkt, es sei sinnlos, Achilleus umstimmen zu wollen, zu hart, zu stolz, zu unnachgiebig seine Gesinnung. Grausam hatte er ihn genannt, gleichgültig der großen Not seiner Kriegsgefährten, Freunde und Verwandten gegenüber und dann zum Aufbruch gemahnt. Hätte Achilleus damals nachgegeben, wäre Patroklos vielleicht noch am Leben. Nun aber nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Thetis wird um ihn trauern, seine Mutter, die vergeblich versucht hat, ihn vom Ruhm in Troia abzuhalten.

Der Unfall mit der Quadriga auf dem Schlachtfeld, die unheilschwangere Abreise der Jünglinge, seine eigenen Erinnerungen – sind es nicht Zeichen und Bilder, die ihm sagen wollen, dass er sein Schicksal nicht abwenden kann. Töricht der Vorschlag, den Aias ihm unterbreitet hat, das Spiel gegen die Moiren! Die Schicksalsbilder, die vor seinen Augen vorbeiziehen, woher sie auch kommen mögen, Achilleus vermag es immer weniger zu sagen, zeigen klar, dass dieser Kampf nicht zu gewinnen ist.

»Aias!«, ruft Achilleus, doch der gibt keine Antwort, er ist über dem Spielbrett eingeschlafen. Achilleus verzichtet darauf ihn wachzurütteln, die Abschiedsszene hat Aias bestimmt verpasst, und hätte er sie gesehen, würde er den tieferen Gehalt nicht erkennen. Die Bilder sind nur für ihn bestimmt, so seine Schlussfolgerung, eine Mischung aus Erinnerung und Zukunftsahnung. Jeder andere Betrachter könnte in der Abreise eine gewöhnliche Alltagsszene sehen, falls er denn das Geschehen überhaupt sehen könnte. Es sind womöglich nur seine ganz persönlichen Visionen, besonders lebhafte, allerdings. Aber warum hat Aias den Unfall ebenso klar vor Augen gehabt wie er selbst? Hat es mit dem Brettspiel zu tun? Was verbindet ihn mit Aias, warum würfelt er ausgerechnet mit ihm? Er ist wohl sein Vetter, sein Kampfgefährte, doch nicht sein vertrautester Freund. Sind es die Götter, die ihnen diese Bilder schicken? Wo sind sie hier überhaupt? Auf dem Schlachtfeld während einer Kampfpause? In der Unterwelt? Wo sonst.

2 Grüß mir den Aias

Vor dem Eingang des archäologischen Instituts herrscht ungewohntes Gedränge. Der schmucke Neorenaissance-Bau wundert sich: So viele Menschen hat er auf seinem Vorplatz noch nie gesehen, schon gar nicht, als er noch als Augenklinik diente. Aber auch seit er die archäologische Sammlung der Universität beherbergt und seine Räume als Vorlesungssäle zur Verfügung stellt, ist es in seinen Gemäuern eher gemächlich zu und her gegangen. Ganz anders als im benachbarten Hauptgebäude der Universität ist es hier stets beschaulich geblieben, selbst in stürmischen Zeiten. Nun aber drängen sich die Menschen auf der Treppe, bemüht, sich einen Zentimeter näher an die Eingangspforte zu schieben. Vergeblich. Der übervolle Eingangsbereich im Inneren kann keine weiteren Menschen mehr aufnehmen, sich auszudehnen ist ihm nicht gegeben. Die Leute auf der Außentreppe und dem Vorplatz vergraben sich in ihre Mäntel, während Wartende in der Eingangshalle und im Korridor, der zum Auditorium führt, sich Luft zufächeln. Ein junger Mann versucht mit Mühe, sich aus seiner Regenjacke herauszuschälen.

»Pass doch auf, Phil«, beschwert sich seine Begleiterin, als sich sein Ellbogen in ihre Rippen rammt.

»Was kann ich dafür? Es war deine Idee, eine Stunde früher aufzukreuzen. Wären wir knapp vor Beginn gekommen, könnten wir nun draußen an der frischen Luft warten, statt hier zu ersticken.«

»Dann geh doch«, sagt Ena missmutig, auch sie nervös vom Gedränge und langen Ausharren an Ort und Stelle; es erstaunt sie, dass die meisten Wartenden sich bisher ruhig und vernünftig verhalten haben. Eigentlich hat sie sich auf den Anlass gefreut, gehofft, die Eröffnung der Ausstellung und die dazugehörigen Einführungen könnten ihrem Projekt einer gemeinsamen Abschlussarbeit Schub verleihen. Phil bleibt skeptisch, Ena hat ihn bisher nicht zu überzeugen vermocht. Ihn für etwas zu begeistern, was erst im Stadium nebulöser Vorstellungen in ihrem Kopf herumspukt, ist aber auch schwierig. Was, wenn er nun ihren Vorschlag wörtlich nimmt, nach draußen geht und einfach abhaut? Womöglich hat ihm ihre Gereiztheit die Lust auf eine längere Zusammenarbeit vollends genommen.

»Nun kann ich mir wenigstens vorstellen, wie es einer Vase zumute ist, wenn sie mit hunderten von anderen Gefäßen im Brennofen sitzt und ihr der Sauerstoff entzogen wird«, sagt sie, bemüht um Wiedergutmachung.

Phil lacht. »Nur dass du aus dieser Prozedur nicht als Kunstwerk hervorgehst«, witzelt er.

Ena verbirgt ihre Erleichterung hinter gespielter Empörung. Zumindest hat sie es nicht ganz vermasselt.

Noch ist in der Warteschlange keine Bewegung zu vermerken, doch freudige Ausrufe und scharrende Füße der vorne Stehenden lässt Hoffnung aufkommen. Es dauert eine ganze Weile, bis sie sich langsam zum Eingang vorarbeiten, der erste Blick in den Hörsaal ist wenig ermutigend: der Raum bereits zum Bersten gefüllt, die Sitzplätze belegt, die gestuften Zugänge mit Menschen besetzt. Unsanft schieben sie sich in den Saal, bevor sie womöglich weggewiesen werden. Die Vorträge würden via Übertragung in einem anderen Saal zu hören sein, werden die Wartenden vor der Türe vertröstet, einige murren. Es folgen Worte des Bedauerns. Man habe sich lange im Voraus um einen großen Saal im Hauptgebäude bemüht, doch leider sei nichts zu machen gewesen. Die Menschen lassen sich schnell besänftigen, zu groß die Vorfreude auf die Eröffnung der Ausstellung.

Nie hätte Ena sich träumen lassen, dass griechische Vasen so viele Leute mobilisieren. Nun muss sie zur Kenntnis nehmen, dass ihre ganz persönliche Vorliebe doch nicht so einzigartig ist. Unter den Anwesenden sind viele Junge, vermutlich Studierende, die Ausstellung wurde vom Institut für klassische Archäologie organisiert. Archäologie und Kunstgeschichte sind in diesem Bau zu Hause, in dem vielleicht auch sie einmal studieren wird. Die Organisatoren sind wohl ebenso überrascht vom Ansturm, das Interesse ist zwar hoch erfreulich, der Ablauf des Abends mit so vielen Leuten in den engen Räumlichkeiten eher abenteuerlich.

Exekias! Töpfer und Maler. Meister der schwarzfigurigen Vasenmalerei, Verkörperung der höchsten Perfektion. Exekias in Zürich, in der Archäologischen Sammlung der Universität Zürich. Wie man der Einführungsrede des Leiters der klassischen Archäologie entnehmen kann, war es kein einfaches Unterfangen, die entsprechenden Museen und Sammlungen zu überzeugen, ihre Werke auszuleihen. Es bedurfte eines besonderen Geschicks, guter Vernetzung aber auch einiger listiger strategischer Schachzüge, dies zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Ein kühner Plan, Fingerspitzengefühl, viel Vorbereitungsarbeit und Geduld haben diese Ausstellung möglich gemacht, Ena kommt es vor, als hätte die Versammlung all dieser Meisterwerke des Exekias auch für die Vorbereitung eine Meisterleistung vorausgesetzt. Das Bravourstück ist gelungen, entsprechend die Hochstimmung im Saal – trotz stickiger Luft. Ena steigert sich mit jedem neuen Vortrag in noch größere Begeisterung, Phil bleibt verhalten. Konzentration aufzubringen ist schwierig bei dem Mangel an Sauerstoff. Außerdem sieht er von seinem Sitzplatz am Boden nicht allzu viel von den projizierten Bildern der Präsentation. Mehrere Sauerstoff-Bedürftige verlassen den Saal, bahnen sich einen Weg bis zum Ausgang. Ungewollt versperrt ihnen Phil mit seiner Position den Weg. Wenn nur niemand bewusstlos wird von den älteren Semestern.

Kaum sind die letzten Worte der festlichen Einführung verklungen, der Applaus verstummt, die Eröffnung der Ausstellung verheißen, kommt es in der Herde der Besucher zu einer kollektiven Nervosität: jetzt aber hinaus aus der Enge! Gleich fluchtbereiten Pferden, die durch eine unüberwindbare Barriere zurückgehalten werden, treten die Menschen an Ort und Stelle, erregt und ungestüm, bereit loszurennen, doch gnadenlos eingepfercht in der Masse. Für Ena und Phil erweist es sich nun als Vorteil, dass sie mit schlechten Plätzen beim Eingang vorlieb nehmen mussten. Sie gehören mit zu den Ersten, die den Ausstellungssaal betreten, dicht gefolgt von der Menge hinter ihnen. Ena steuert zielstrebig auf eine Vitrine zu.

»Halsamphora, gegen 540 vor Christus«, liest sie vor, »Aias trägt den toten Achill vom Schlachtfeld.« Sie beugt sich vor, um das Bild genauer betrachten zu können, stößt mit dem Kopf eines Unbekannten zusammen, der dasselbe vorhatte. »Pardon«, sagt dieser freundlich und wendet sich dann seinen Bekannten zu, mit denen er sich auf Französisch unterhält. »Genial, der Arm des toten Achilleus, wie er über Aias' Schild herabhängt«, sagt Ena zu Phil, der es endlich neben sie geschafft hat. »Ich frage mich, ob er ein Modell hatte, wie käme er sonst dazu, das Verhalten eines leblosen Körpers so realistisch darzustellen ... Von dieser Komposition war in einem der Vorträge die Rede, hast du das mitbekommen? Exekias habe ein beliebtes Thema aufgegriffen, damit experimentiert und etwas ganz Neues geschaffen, etwas Kühnes, noch nie Dagewesenes. Was die damaligen Betrachter wohl dazu sagten, was meinst du? Diese Hand hier«, sie deutet mit ihrem Finger auf Achills Hand, »wie plastisch er mit wenigen Ritzungen das Wesentliche hervorruft. Ich glaube zu verstehen, warum man Exekias als Ausnahmetalent handelt. Du nicht auch?«

Sie dreht sich zu Phil, muss aber feststellen, dass inzwischen ein anderer neben ihr steht, der sie belustigt mustert. Mit rotem Kopf und einem Schulterzucken versucht sie zu verschwinden, was gar nicht so einfach ist. Schrittweise schiebt sie sich rund um die Vitrine, atmet auf, als sie endlich auf der Gegenseite ankommt, wo Phil mit Interesse das komplementäre Bild der Vase studiert.

»Das ist die konventionellere Seite der Vase«, kommentiert Ena, »welche gefällt dir besser?«

»Konventionell oder nicht, ist mir egal«, sagt Phil, dem Enas Dozieren allmählich auf die Nerven geht. »Aber dieses Bild hat mehr emotionale Tiefe. Trauer um den Verlust des Freundes. Welche Bürde auf Aias' Rücken! Er geht gebückt, niedergedrückt durch das Gewicht des Gefährten und die Schwere des Verlusts. Du spürst die Nähe zwischen den beiden, mit seiner Hand hält Aias Achills Arm, er trägt ihn so, dass das herabhängende Haupt Achills seines beinahe berührt. Du siehst zwei linke Augen, sie sind sich ganz nahe, ein Augenpaar, fast wie in einem Gesicht, Achills Auge für immer geschlossen, das des Aias vor Anstrengung und Entsetzen weit geöffnet. Das Bedrohliche bricht hervor, überall, schau mal, der Löwenkopf auf Achills Schild, sein offener Rachen, diesmal wendet er sich gegen Achill und nicht gegen seine Feinde. Und der Panther auf Aias' Schild, frontal, in Sprunghaltung. Wenn du davor stehst, hast du den Eindruck, er werde im nächsten Moment auf dich losgehen. Das Unheil lauert, der Tod kann jeden anspringen, auch den Betrachter. Der Adler auf dem Schild, Sinnbild für Mut und Stärke – gleich wird er ihm entfliegen, ihn leer zurücklassen. Ein böses Vorzeichen für Aias?«

Phils Reaktion überrumpelt Ena, lässt sie endlich verstummen. Auf alles Mögliche war sie gefasst, Lustlosigkeit, Spott über ihre Begeisterung, Unmut wegen des Gedränges. Dass er sich aber so in die gemalte Szene vertiefen würde ... Wie gut er das Bild erfasst, wie differenziert er seine Empfindungen ausdrücken kann, nein, das hätte sie ihm nicht zugetraut.

»Du hast recht«, sagt sie endlich, »die Trauer des Aias, die Beziehung der beiden, der lauernde Tod, all das ist hier zu sehen. Mir kommt es vor, als hätte Exekias die Szene zwei Mal gemalt und dabei verschiedene Aspekte ins Zentrum gerückt. Komm, ich zeige dir, was ich meine.«

Sie zwängt sich hinter einigen Betrachtern durch, macht dann aber Halt vor einer Gruppe würdiger Herren, die sich auf Italienisch unterhalten. Professoren vielleicht oder Experten aus Museen, vermutet sie und wartet, bis sich eine Lücke hinter der Gruppe auftut. Phil hat sich auf der anderen Seite breit gemacht und gibt jetzt Platz frei für Ena, er hat den Weg um die Vitrine in der entgegengesetzten Richtung zurückgelegt.

»Bei diesem Bild fällt der Blick als Erstes auf das Zentrum, die Hand des Toten, folgt dann dem herabhängenden Arm nach oben bis zu den beiden Köpfen, dem geschlossenen Auge Achills, dem offenen des Aias. Es gibt weniger Einzelheiten, das Bild ist ruhig, der leere Raum verstärkt die Konzentration auf die Hauptaussage. Ästhetisch gefällt es mir besser, klare Linien, sparsam in bildlichen Details.«

»Er beherrschte offenbar beides. Was ist für dich zentral bei dieser Version?«

»Der Tod. Nein, eigentlich das Totsein. Vielleicht auch das Alleinsein im Tod.«

»Dazu würde der leere Raum passen. Meinst du, dass er das bewusst so gestaltet hat?«

»Wie soll man das wissen«, antwortet Ena, »wir können ihn ja nicht fragen.«

Eine Stimme ruft zum Apéro. Das Buffet sei eröffnet, wird verkündet, dem Ruf Folge geleistet, der Saal lichtet sich.

»Willst du zum Apéro?«, fragt Ena.

»Nein, ich möchte lieber an die frische Luft, lass uns gehen.«

Mit leiser Enttäuschung schlendert Ena Richtung Ausgang des Saals. Als sie sich nach Phil umdreht, ist er verschwunden, schon wieder hat sie ins Leere gesprochen. Sie entdeckt ihn vor einer riesigen Amphora. Was hat ihn nur angezogen, dass er hier stehen bleibt.

»Das ist ja der Hammer«, sagt er, als sie neben ihm steht. »Hast du das schon jemals gesehen?«

Das Vasenbild ist ziemlich beschädigt, doch das scheint Phil nicht zu stören. Eine Katastrophe, ein Unfall, der sich soeben ereignet. Ein Viergespann, das einen Wagen zieht, besetzt von einem Krieger und einem Wagenlenker. Fasziniert blickt Phil auf die Pferde. Das Pferd im Vordergrund ist bereits gestürzt, reißt das neben ihm laufende mit sich. Die beiden anderen scheuen, steigen, sie sind im Begriff abzuhauen. Phil rückt etwas nach links, nach rechts, geht in die Hocke, um das Bild aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.

»Kühn«, sagt er, »unglaublich! Der gestürzte Hengst liegt auf der Flanke, Exekias malt seine Unterseite. Du blickst direkt in die Augen des Pferdes, ahnst, dass es gleich sterben wird. Und der Schreck der anderen Pferde. Man kann sich vorstellen, wie der Unfall endet. Hier steht«, er deutet auf die Beschriftungstafel, »Exekias habe sogar den Angstschweiß der Tiere gemalt und zwar genau an den Stellen, an denen Pferde schwitzen. Das habe ich zwar nicht sehen können, vermutlich benötigt man dafür Tageslicht.«

»Wir könnten nächste Woche wiederkommen«, schlägt Ena vor.

»Wieso nächste Woche, ist morgen nicht auch geöffnet?«

»Ich habe morgen nach der Schule etwas vor.«

»Dann gehe ich alleine, ich will mir das unbedingt anschauen. Dieser Exekias war mit Pferden vertraut, sonst hätte er sie nicht so malen können. Und er muss sie geliebt haben, er porträtiert sie wie Menschen, als Wesen, die Schmerz empfinden, Angst, Panik.«

»Die Pferde sind eines seiner Markenzeichen«, hört Phil Ena sagen, »das haben sie auch in den Vorträgen gesagt.«

»Das muss ich schon mit meinen eigenen Augen sehen, Zuhören ist nicht meine Stärke. Aber diese Pferde! Genial.«

Er schaut sich um, sieht, dass der ganze Saal von Pferden wimmelt, kann sich nur mit Mühe losreißen. »Ich komme morgen wieder«, sagt er, mehr zu den Pferden als zu Ena.

Sie hatten sich trotz der kalten Witterung auf die Mauer der Polyterrasse gesetzt, die Aussicht auf die Altstadt mit Nichtbeachtung gestraft, zu sehr waren ihre Eindrücke gefangen von den Vasenbildern. Noch hatte Phil keine Zusage für das gemeinsame Projekt gemacht, es sei zu vage, sie müssten es genauer durchdenken. Aber er hatte sich engagiert, in der ersten Person Plural gesprochen, und Ena wertet es als gutes Zeichen. Hätte sie seine Begeisterung für Pferde gekannt, wäre sie sofort auf eine Pferdeamphora losgesteuert. Daran hat es bei Exekias wahrlich keinen Mangel.

»Was war das denn?«, sagt Aias mit weit offenen Augen, als endlich Ruhe einkehrt und der Saal im Dunkeln liegt. »Ein Getümmel wie auf einem Schlachtfeld, ein Kampf ohne Waffen. Worum gekämpft wurde, blieb mir verborgen.«

»Ein Kampf um einen guten Platz vor einem dieser durchsichtigen Gebilde.«

»Das Zeichen zum Rückzug war wohl der Ruf zum Gastmahl«, meint Aias, »die meisten sind ihm gefolgt. Es waren viele Frauen da, darunter einige sehr schöne, junge – eine glich deiner Briseis.«

Achilleus ärgert sich über die saloppe Anspielung. Was muss Aias Briseis ins Spiel bringen. Den Zorn hat er begraben, mit Agamemnon formell Frieden geschlossen, seine Beutefrau Briseis, die er Agamemnon hatte abtreten müssen, wurde ihm nebst kostbaren Gaben zurückerstattet, dennoch kränkt ihn Agamemnons Zurücksetzung noch immer. Kein Geschenk, auch Briseis nicht, keine Ehrung, keine Entschuldigung von Seiten Agamemnons, ja nicht einmal das Flehen seiner Gefährten hat ihn zurück aufs Schlachtfeld gebracht, einzig der Tod des Patroklos, das leidenschaftliche Verlangen ihn zu rächen. Seinen Ärger lässt sich Achilleus nicht anmerken. »Wenn ich nur erkennen könnte, was die Glasschreine beherbergen«, sagt er. »Lass uns kurz hingehen und nachsehen.«

Aias versucht den Gefährten zurückzuhalten. Er befürchtet, dass es sich um eine Finte des Schicksals handelt. Bloß jetzt nicht einen unbedachten Zug ausführen. Wenn sie auch nur für einen Augenblick ihren Posten verlassen, wer weiß, was dann passiert. Sie könnten sich plötzlich mitten auf dem Schlachtfeld wiederfinden, hinter jenem Kriegswagen, der unlängst zusammengebrochen ist, oder, schlimmer noch, vor den Mauern Troias, am Skaiischen Tor, wo der Tod auf Achilleus lauert. Davor hat das unsterbliche Pferd Xanthos seinen blindwütig tobenden Herrn gewarnt – am Tag, als dieser loszog, den Tod des Patroklos zu rächen. Achilleus selbst hat ihm davon berichtet.

Achilleus hat ein impulsives Gemüt, er lässt sich nicht aufhalten. Entschlossen macht er sich daran aufzustehen, beide Speere fest im Griff. Aias, ihn ermahnend zumindest den Schild mitzunehmen, entschließt sich den Gefährten zu begleiten, ihm Rückendeckung zu geben, wenn er schon nicht aufzuhalten ist. Alle Bemühungen bleiben vergeblich, Aias und Achilleus gelingt es nicht, sich von ihren Sitzen zu lösen.

»Beim Zeus«, ruft Aias aus, »da muss ein Unsterblicher seine Hand im Spiel haben, wie wäre es sonst möglich, dass wir hier wie angenagelt sitzen.«

»Meine Mutter Thetis berichtete mir einst von Hera, die sich nicht mehr von ihrem goldenen Thron erheben konnte, den Hephaistos, der göttliche Meister des Feuers, ihr geschmiedet hatte als Rachegeschenk für seine Verstoßung vom Olymp. Er wäre in der Lage ein solches Kunstwerk zu vollbringen. Doch was sollte es ihm bringen uns hier festzuhalten, ich habe mit ihm keine Rechnung offen. Im Gegenteil, er ist meiner Mutter ewig dankbar. Sie hat ihn im Meer aufgefangen, als er von seiner Mutter Hera vom Olymp ins Meer geworfen wurde. Thetis und ihre Schwester haben sich liebevoll um das missgeborene Kind gekümmert. Und was sollte er sich schon von uns erhoffen.«

»Vielleicht ist es das Schicksal, das dich zurückhält deinen Tod am Skaiischen Tor zu suchen«, sagt Aias, »und Hephaistos ein Werkzeug des Schicksals. Umso besser, es hilft uns beim Entschluss zu bleiben, nichts an unserer Lage zu verändern. Warten wir ab, wie es weitergeht, und wenden wir uns unserem Spiel zu, jetzt, wo endlich wieder Ruhe herrscht. Der Wortschwall war gewaltig, ich habe schon gefürchtet, die würden die ganze Nacht hier bleiben.«

»Oder das Feld gar nicht mehr räumen«, sagt Achilleus und schaut nachdenklich in den Saal. Wer weiß, was als Nächstes kommen wird. Nicht einmal seine kundige Mutter wüsste es zu sagen, denn hier tut sich eine Welt auf, die er ganz und gar nicht kennt, und die auch ihr fremd wäre. Oder etwa nicht? Eine allwissende Mutter zu haben ist Fluch und Segen zugleich. Nun gut, vielleicht weiß sie nicht alles, aber wie alle Meeresgottheiten ist sie eine Orakel göttin. Auf jeden Fall ist sie eine besser wissende Göttin, besser wissend als mancher Olympier. Als Mutter tritt sie zuweilen auch nur als Besserwisserin auf.

Trotzdem. Ein Gespräch mit ihr käme Achilleus in diesem Augenblick gelegen. Hat er in der letzten Nacht nicht vermeint sie zu sehen? Aber nein, da hatte er sich nur hineingesteigert, als er die Abfahrt der beiden jungen Männer beobachtete, sich an seinen Abschied von den Eltern erinnert, als er mit Patroklos loszog – gegen Troia.

Achilleus hört Aias' tiefe, regelmäßige Atemzüge. Ein langer Tag, ein höchst anstrengender Abend. Rätselhafte Vorgänge. Fragen über Fragen. In Gedanken ruft Achilleus seine Mutter an. Auch er ist müde, im Kampf gegen den Schlaf unterliegt er.