Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Solibro Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Solibro Literatur

- Sprache: Deutsch

"Liebe. Ich scheue diese fünf Buchstaben. Wenn es Liebe war, wäre nichts Größeres mehr vorstellbar." Elsa, Anfang vierzig, stellt Fragen, unbequeme Fragen. Denn: "Ich warte noch immer auf Wesentliches. Auf einen Kern, etwas Radikales, das mich zutiefst irritiert." Vergeblich hält sie Ausschau nach einem Mann, der ihren Fragen nicht ausweicht, sondern ihnen standhält. Stattdessen findet sie Männer mit Hobbys. Nach einem selbstprovozierten Unfall lässt sie sich in eine Nervenklinik einweisen. Aber die störrische Außenseiterin wird bald von der Klinikleitung auf die Straße gesetzt. Elsa bleibt kompromisslos, kündigt Job und Wohnung und bricht zusammen mit ihrer Nachbarin Ottilie zu einer Nordseeinsel auf. Dort begegnet ihr Justus, der ihr merkwürdig provokantes Verhalten zu durchschauen scheint ... Nach ihrem hochgelobten Debüt "Zwei im Sinn" hat Bettina Steinbauer nun einen weiteren Roman geschrieben, der seine Leser nicht nur mit scharf formulierten Grundsatzfragen, sondern auch mit pointierten Dialogen und eigenwilligem Humor fesselt. "Inmitten all der weichgespülten Charaktere der Gegenwartsliteratur ist Elsa eine große Ausnahmeerscheinung. Mit Ihrer Kompromisslosigkeit und Nonkonformität ist sie für mich eine der ehrlichsten Heldinnen, über die ich in letzter Zeit las. Bettina Steinbauer erinnert mich in ihrem Stil an Doris Knecht, Jackie Thomae oder Annika Reich, Autorinnen, deren Protagonistinnen jenseits der brachialen Emanzipationsideologie der Achtziger Jahre ihren selbstbestimmten Lebensweg suchen und dabei immer wieder über das eine unergründliche und lebenswerteste Thema stolpern: Die Liebe." Claudia Hüllmann, Thalia Magdeburg

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

solibroLiteratur

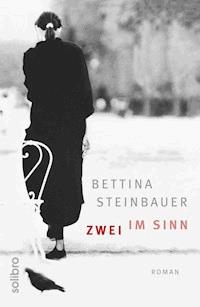

1. Bettina Steinbauer:

Zwei im Sinn

Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2008

ISBN 978-3-932927-40-9

als eBook: ISBN 978-3-932927-69-0 (epub)

2. Bettina Steinbauer:

Das Unbehagen der Elsa Brandt

Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2015

ISBN 978-3-932927-93-5

als eBook: ISBN 978-3-932927-94-2 (epub)

Die Autorin:

Bettina Steinbauer, Jahrgang 1964, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Sie studierte Germanistik und Philosophie in Bonn und Köln. Abschluss 1990 mit dem Thema Identität und Sprache. Nach zehn Jahren Verlagsarbeit arbeitet sie heute bei einer gemeinnützigen Organisation in Köln. Ihr Debütroman, Zwei im Sinn, wurde von Kritikern und Presse durchgängig sehr positiv aufgenommen. Das Unbehagen der Elsa Brandt ist ihr zweiter Roman.

Bettina Steinbauer

Das Unbehagender Elsa Brandt

Roman

eISBN 978-3-932927-94-21. Auflage 2015 / Originalausgabe

© SOLIBRO® Verlag, Münster 2015Alle Rechte vorbehalten.

www.solibro.de

Lieber das Unerträgliche als das halb Erträgliche.Das Unerträgliche bringt mich um oder verändert mich.Das halb Erträgliche hält nur aus.

Prolog

Ich werde mich nicht los. Dabei gebe ich mir alle erdenkliche Mühe. Ich gleiche einer Tanzmaus, die sinnlos um sich selber tanzt. Allein der Schlaf bedeutet mir das größte Glück. Er schlägt den schwindligen Gedanken das lang ersehnte Schnippchen. Doch auch auf dieses Glück ist kein Verlass. Es endet jäh am nächsten Morgen. Kaum erwacht, sind sie schon wieder da, die Metastasen der Verdrossenheit. Und breiten sich weiter aus. Unbeirrbar, unbestechlich.

Ich denke nicht mehr im Konjunktiv.

Ich bin eine Fußnote des Ingrimms inmitten einer fanatisch optimistischen Welt.

»Ich breche hier ab und mache es kurz: Die Klinikleitung hat beschlossen, Ihre Behandlung in diesem Hause nicht fortzuführen.«

»Welche Behandlung?«

»Genau darum geht es. Sie wollen nicht behandelt werden.«

»Ach ja?«

»Sie verweigern augenscheinlich jede Hilfe. Das ist Ihr gutes Recht. Aber Sie sind umgeben von Patienten, die Beistand brauchen, die sich im freien Fall befinden. Im freien Fall kann man sich nicht selber fassen. Deswegen sind die meisten hier. Freiwillig!«

»Es gibt Menschen, die geben viel Geld dafür aus, um den freien Fall einmal erleben zu dürfen. Die schmeißen sich an irgendeinem Gummiseil von irgendeiner Brücke …«

»Lassen Sie das. Sie sind hochmütig. Sie haben kein Recht, unsere Patienten anzupöbeln, zu beleidigen und zu provozieren. Ich bin nicht gewillt, das länger hinzunehmen. Außerdem gab es einige Beschwerden über Sie.«

»Dann ist diese Entscheidung wohl für alle das Beste«, sage ich und gebe mich erleichtert. Innerlich Sturmflut. Jetzt Haltung bewahren.

Dr. van Heeren klappt meine Krankenakte zu und erhebt sich.

»Erlauben Sie mir noch eine Anmerkung: Sie gehören hier nicht her. Helfen Sie sich auf eine andere Art und Weise. Wühlen Sie zwei Wochen im Dreck, gehen Sie zu einfachen, geraden, gesunden Menschen. Sie sind nicht krank. Sie sind auf erschreckende Weise verwöhnt.«

Er begleitet mich zur Tür, streckt mir seine Hand entgegen und schaut mich an. Sein Blick ist offen und ohne Ärger.

»Alles Gute.«

Ferienbeginn. Überall stehende Autoschlangen. Wie die meisten anderen habe auch ich mein Auto verlassen und schlendere mit einer Wasserflasche unter dem Arm zwischen den wartenden Karosserien umher. Etwas entfernt ein Mann, der an seinem Wagen lehnt und in einer Zeitung blättert. Ein wenig gelangweilt spaziere ich auf ihn zu, bleibe neben ihm stehen, schaue ihm erst über die Schulter und lehne mich dann neben ihn an den Kühler. Ich trinke einen Schluck aus meiner Wasserflasche. Irritiert schaut er zur Seite.

»Da vorne gab es einen Unfall. Haben sie gerade im Radio durchgesagt.«

»Hmh.«

»Übrigens ein interessanter Artikel über das Stockholm-Syndrom«, sage ich und tippe auf den Innenteil der Zeitung, »den habe ich heute Morgen beim Frühstück gelesen.«

Er schaut mich kurz an, dann rückt er etwas zur Seite und schottet sich hinter den Blättern gegen mich ab.

»Hätten Sie Lust, mit mir eine Tasse Kaffee zu trinken?«

Er atmet tief aus und faltet langsam sie Zeitung zusammen.

»Warum sollte ich das tun? Ich kenne Sie doch gar nicht.«

»So wie Sie Ihren Metzger, Ihren Arbeitgeber, Ihre Frau auch zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht gekannt haben.«

Ich schraube die Wasserflasche zu und halte sie gegen die Sonne.

»Was ist das denn für ein Vergleich. Zu meinem Metzger gehe ich, wenn ich ein Schnitzel will, und zu meinem Arbeitgeber, weil ich dort mein Geld verdiene. Und meine Frau …«

»Sie müssen sich nicht erklären. Alles gut. Es war lediglich ein Vorschlag.«

Ich drehe mich um und schlendere langsam zurück zu meinem Auto.

»Nein, bitte warten Sie.« Er schaut auf seine Uhr und streicht sich hektisch durch seine kurzen Haare, als könne er damit eine Entscheidung beschleunigen. »Ich wollte eigentlich direkt nach Hause und mich umziehen. Duschen, raus aus dem Anzug, wenn Sie verstehen … In zwei Stunden habe ich einen Termin. Reicht das? Ich meine … reichen zwei Stunden?«

»Wozu?«

»Na ja, um sich kennenzulernen.«

»Das vielleicht nicht. Aber für eine Begegnung.«

Ich lächle. Auf seinem Hemd sehe ich einen kleinen kreisrunden Fleck.

»Kennen Sie irgendein nettes Gartenlokal in der Nähe?«, fragt er.

»Ja, ich wüsste da was. Warten Sie an der übernächsten Ausfahrt auf mich. Ab da folgen Sie mir einfach. Es sind nur wenige Kilometer.«

Er lockert seinen Krawattenknoten. Dann zögert er einen Augenblick, als könne er sich nicht entschließen, ob er sich seines Schlipses ganz entledigen solle. Offenbar entscheidet er sich für die saloppe Variante. Mit einem schnellen Ruck zieht er sich den Stoffstreifen vom Hals, rollt ihn zusammen und lässt ihn in seiner Tasche verschwinden.

Ich sehe die Bedienung auf unseren Tisch zueilen. Jetzt bitte keinen Latte Macchiato bestellen, denke ich.

»Ich nehme ein Glas trockenen Weißwein«, sage ich schnell, um ihn mit meiner Alkoholvariante eventuell von der befürchteten Bestellung abzubringen und ihn in eine andere Richtung zu lenken.

»Und für mich bitte einen schwarzen Tee mit Zitrone.«

Mit der Steigerung einer Enttäuschung habe ich nicht gerechnet. Ein Teetrinker. Milde, milde, ermahne ich mich, vielleicht hat er …

»Das einzige, was ich meinem Magen nachmittags zumuten kann«, sagt er ein wenig entschuldigend. Er hat mein Gesicht gesehen. Die Teebestellung hat ihn nachträglich verunsichert. Mit einer Hand beginnt er die Utensilien auf dem Tisch zu ordnen. Handy, Notizbuch und Portemonnaie liegen jetzt so, dass sie an der Tischkante bündig abschließen.

»Macht doch nichts, jeder von uns hat ja seine kleinen Unverträglichkeiten.«

Am Nachbartisch brüllt ein Kleinkind und schlägt seiner Mutter immer wieder mit einem Plastikschwert auf den Schoß. Die Mutter ist solche Angriffe offenbar gewohnt, unbeirrt spricht sie mit ihrer Freundin weiter und lässt das aufgebrachte Kind gewähren.

»Bitte verzeihen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Konstantin Berger. Und um es kurz zu machen – ich bin Anwalt, frisch geschieden und Vater von zwei Kindern.«

Wie auf einem Klassentreffen. Hinter einem Anwalt könnte sich ein Männlein, aber auch ein Mörder verbergen. Warum interessieren immer nur diese drei Sachverhalte – Beruf, Familienstand, Anzahl der Kinder? Als würde das irgendetwas aussagen.

»Und … haben Sie auch Hobbys? Ich heiße übrigens Frederike Felbert.«

Wenn du schlau bist, nimmst du mich jetzt hoch, denke ich.

»Frederike Felbert. Angenehm. Ein Alliterationsname. Sehr griffig. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen: Hobbys kann man das kaum nennen. Ich bin nicht sehr gesellig. Schach mag ich, das habe ich von meinem Vater. Außerdem angle ich gerne und betreibe Ahnenforschung. Und ich interessiere mich für Echsen. Nicht besonders interessant, ich weiß.«

Er lacht, aber sein Lachen kommt verzögert, als hätte er die humoristische Komponente seiner Aussagen gar nicht erkannt. Ich stelle mir vor, wie er Echsen beobachtet, und verstumme. Die nächsten Sätze, die ihm aus dem Mund fallen, straucheln über die eigenen Leerstellen, mit schnell gesprochenen Fremdwörtern versucht er vergeblich Ansehen zu etablieren, stolpert aber mit wachsender Verunsicherung über Satzkonstruktionen und verheddert sich in Nebensätzen. Jetzt kommt er noch einmal auf die Alliteration zurück. »Frederike Felbert, ein schöner Name«, sagt er und verstummt jetzt ebenfalls.

Das Kind mit dem Plastikschwert hat endlich aufgegeben und sortiert nun kleine Steinchen auf der Tischdecke.

Ich schweige. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Echsenoder Angelthema fortsetzen könnte. Ich versuche, mir Konstantin Berger in grünen Gummihosen vorzustellen. Irgendwie muss sich hinter diesem monotonen Warten auf das Beißen der Fische doch eine geheimnisvolle Macht verbergen. Trotz größter Mühe bleibt mir diese Macht aber verborgen. Sollte ich an dieser Stelle weiterfragen? Berger kommt mir zuvor.

»Und was ist mit Ihnen? Wie darf ich mir Ihr Leben vorstellen?«

Er verschränkt die Arme vor seiner Brust und schaut mich interessiert an.

Er sollte Reklame für Wasserbetten machen, denke ich. In den letzten Nächten habe ich schlecht geschlafen. Jetzt spüre ich plötzlich, wie sich die Müdigkeit langsam in mir ausdehnt.

»Ich bin ledig, kinderlos und seit zehn Jahren Grundschullehrerin.«

»Das passt gar nicht zu Ihnen. Ich meine … Grundschullehrerinnen sehen anders aus … irgendwie sanfter.«

»Sie meinen, geflochtener Zopf, ein wenig übergewichtig, Verständnis in den Augen, gütiger Blick?«

Er lacht, und ich frage mich, was an diesem Lachen nicht stimmt. Er lacht nach hinten und verursacht dabei kleine trockene Zischlaute.

»Ja, zumindest konnte ich mich dieses Klischees nie erwehren.«

Für einen kleinen Moment freue ich mich, dass er den Genitiv benutzt.

»Das kann ich verstehen«, sage ich, »Klischees, Floskeln, Gemeinplätze … damit bedienen wir uns doch alle. Das ist schnell und überschaubar, schafft Sicherheit, bringt Ordnung.«

»Dagegen ist nichts einzuwenden.«

Sein plötzlich kernig gewordener Ton widerspricht seinen weichen Gesichtszügen. Er wickelt den Teebeutel um den Löffel und drückt ihn vorsichtig aus.

Provisorisch annehmbar, denke ich, ein Garnelchen halt und nicht ein rosa Hummer. Ich beobachte seine Bewegung. Wie ahnungslos er an seinem Tee nippt. Warum denkt er nicht einfach weiter? Lustvoll, temporeich, ungeordnet? Warum kann er mir nicht mit Tucholsky kommen? »Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb.« Oder mir einfach entgegenhalten, dass Ordnungsfanatiker ihre unnachgiebige Strenge mit Haltung verwechseln. Irgendetwas, ich will doch gar nicht viel. Eine logische Weiterführung, eine intelligente Frage, eine unerwartete Idee, ein bizarrer Gedanke … Irgendetwas! Aber nein, nur schmale Hirngespinste, spartanisch in der Ausführung. Der Wechsel des Rasierwassers mithin schon revolutionär.

Plötzlich spüre ich mich wieder, meine polemische Wut gepaart mit Langeweile und Überdruss. Keine gute Mischung. Und jetzt das: Ein Mann, eine Frau, einander fremd, in einem Gartenlokal mit Zierbrunnen und Plastikstühlen. Hier trifft Not auf Elend.

Seine Hand überprüft die Gürtelschnalle und streicht dann gedankenverloren über seinen Magen.

»Sagen Sie, warum haben Sie mich vorhin im Stau eigentlich angesprochen?«

»Wollen Sie eine ehrliche Antwort?«

»Ich bitte darum.«

»Ich weiß es nicht. Sie haben ein freundliches Gesicht. Und Ihre Krawatte hat mir gefallen. Vielleicht war mir aber auch einfach nur langweilig.«

Seine Hand zuckt und bleibt dann auf seinem Magen liegen. Er verzieht das Gesicht, als habe er Schmerzen.

»Geht es Ihrem Magen nicht gut?«, frage ich ihn.

Er schüttelt den Kopf.

»Geben Sie es doch zu. Sie sind ein Sensibelchen. Ein männliches Sensibelchen.«

Er schaut mich an. Wartet. Stumm.

»Haben Sie es mal mit Rotem Sonnenhut versucht?«, frage ich weiter, »das haben schon die Indianer gegen einen empfindlichen Magen benutzt.«

Wieder schüttelt er den Kopf, langsam, als würde ihm nun auch das Kopfschütteln Schmerzen bereiten.

»Wissen Sie,« sagt er jetzt sehr betont und schaut mich dabei gerade an, »wenn Sie mich nur hierher gelockt haben, um Ihre eigene Unzufriedenheit an mir abzuarbeiten, dann sollten Sie beim nächsten Mal vielleicht besser einen Analytiker aus dem Stau fischen. Ich bin mir dafür jedenfalls zu schade.«

Er lehnt sich zurück und schaut mich an, als hätte ich Mitleid verdient. Dann greift er nach seiner Tasche.

»Jetzt seien Sie doch nicht gekränkt und bleiben Sie. Ich …«

Wortlos ignoriert er meinen letzten Satz und legt etwas Geld auf den Tisch. »Arroganz ist ein Symptom der Schwäche. Darüber sollten Sie mal nachdenken.«

Schade, dass er geht, denke ich und schaue ihm nach. Jetzt hätte es interessant werden können.

Meine Überheblichkeit ist absonderlich. Ich stehe vor einer roten Ampel und warte. Dieser Anwalt hat recht. Wäre ich ein aufrichtig liebeshungriges Weibchen, hätte man diese Art der Kontaktaufnahme vielleicht originell finden können. Vielleicht hätte man sogar in der Kolumne einer Frauenzeitschrift über mich berichtet. Und vielleicht wären ab diesem Zeitpunkt die Autobahnen voll von werbenden Damen, die irgendwelche Zettelchen aus den Fenstern hielten. Und vielleicht würden die Männer reagieren und ihrerseits auf vorbereiteten Zettelchen antworten. Auf diese Weise bekäme die Autobahn als Kontaktzone eine ganz neue Bedeutung.

Ich sollte damit aufhören. Mein Unmut trifft die Falschen. Dummerweise gibt es keinen sinnvollen Adressaten. Mein Groll ist richtungslos. So wie es eine unnennbare Angst gibt, gibt es auch einen unnennbaren Groll. Gehe ich andere an, weil ich zu feige bin, gegen mich selbst anzugehen? Ich schalte das Radio ein. Adriano Celentano. Energiekonferenz. Werbung. Frank Sinatra. Unwetter in China. Filmfestspiele in Cannes. Ich schalte wieder ab. Ich sehne mich nach Ottilie und ihrer Graupensuppe.

Ich parke direkt vor der Haustür, ziehe Angebote von Pizzadiensten, Karatekursen und Kleinkrediten aus meinem Briefkasten, stecke sie einen Schlitz tiefer in den Briefkasten meiner unliebsamen Nachbarn wieder hinein und gehe langsam die Treppe empor. Die Lebensmittel, die ich auf dem Rückweg besorgt habe, räume ich in den Kühlschrank, gieße mir ein Glas Wasser ein, lasse mich erschöpft in den Sessel fallen und frage mich, woher diese Müdigkeit kommt. Selbst an ruhigen Tagen fühle ich mich in letzter Zeit häufig erschöpft. Ich lege die Füße hoch und schaue aus dem Fenster. Draußen dämmert es. Kirchturmgeläut in der Ferne gaukelt Heimat vor. Ich könnte heulen. Ich hasse diese Melancholieangriffe. Warum muss ich immer tragisch empfinden?

In der Tageszeitung lese ich den politischen Teil, auf den weiteren Seiten nur noch die Überschriften. Eine Seite nach der anderen segelt zu Boden. Jetzt beginnt es auch noch zu regnen. An Tagen wie diesen fühle ich mich von der Endlichkeit gefoltert. Warum soll ich die psychische Struktur eines islamistischen Fundamentalisten begreifen, warum die Gefahr für die europäische Wirtschaft durch Indien und China erkennen, warum soll ich etwas über den Baustil vergangener Epochen wissen oder über den Walfang in Island? Am Ende wird alles, all mein Wissen, all meine Gedanken und Gefühle mit mir verscharrt werden. Ein paar Notizen werden übrig bleiben, ein paar Fotos und Briefe, die keinen mehr interessieren. Ich werde tot in einer dunklen Kiste liegen, während über mir die Vögel zwitschern. Die Sonne wird scheinen und irgendwo ein Hund bellen, und die Menschen werden sich beeilen, rechtzeitig aus ihren Büros zu kommen, um noch irgendwo in einem Café die restliche Wärme des Tages zu genießen, während ich in dieser Kiste liege und es ein Ich gar nicht mehr gibt.

Aber warum macht mir ausgerechnet im traurigen Zustand der Ereignislosigkeit, gerade jetzt, wo innen und außen sowieso alles still und lautlos ist, die Endlichkeit so zu schaffen? Müsste ich nicht gerade jetzt froh sein, dass das alles einmal ein Ende hat? Warum kann ich in dem Gedanken, dass alles irgendwann vorbei sein wird, nicht auch Erleichterung finden? Gewiss, es gibt diese wunderbar leichten Tage. Und ich weiß, wie es ist, mit einem Rucksack durch nordische Einsamkeiten zu streichen. Ich kenne das Gefühl taumelnder Verliebtheit und das Glück des beginnenden Frühlings. Und ja, ich weiß, dass nur die Endlichkeit dieses Glück bedeutsam werden lässt. Aber je glücklicher ich dieses Glück empfinde, desto weniger kann ich davon lassen. Die Vorstellung, dass ich diese Momente des Glücks irgendwann einmal nicht mehr erfahren soll, bringt mich schier um den Verstand. Dabei sind es merkwürdigerweise nur selten Menschen, die ich in der Vorstellung entbehre. Es sind vielmehr Landschaften, Stimmungen, Lichtverhältnisse, die ich nicht missen möchte.

Ich betrachte das Wasser in meinem Glas. Bin ich eine Sehnsuchtssüchtige? Das Paradoxe ist, dass ich Endlichkeit und Unendlichkeit gleichermaßen unerträglich empfinde. Weder mit dem Tod noch mit der Ewigkeit kann ich mich versöhnen. Auch dieser Erneuerungsgedanke der Wiedergeburt schreckt mich. Wer hat schon Lust, immer auf alles Acht zu geben und sich zu disziplinieren, um nicht im nächsten Leben als Wattwurm oder Blutegel wiedergeboren werden. Die Absurdität liegt darin, dass es zum Tod keine vernünftige Alternative gibt.

Warum hat der liebe Gott mich nicht als überzeugte Katholikin zur Welt kommen lassen, mit einer klaren Unterscheidung von Gut und Böse, Himmel und Hölle, Moral und Unmoral? Ohne Angst vor dem Tod und mit froher Erwartung auf das ewige Leben? Allerdings müsste ich dafür eine sehr schlichte Katholikin sein. Als kluge Katholikin würde ich die Monotonie eines ewigen Lebens womöglich fürchten. Nur ein naives Gemüt kann glücklich in der Vorstellung eines immerwährenden großen Hallelujas versinken.

Ich denke an Ottilie. Wie einfach lebt sie ihre letzten Jahre. Jeden Sonntag geht sie in die Kirche. Trotzdem gibt es in ihrer Wohnung keine Bibel und kein Kreuz. Geduldig wartet sie mit ihrem Papagei, ihren Blumen und Günter Jauch auf ihr Ende. Sie macht sich keine Gedanken um den Himmel oder das ewige Leben. Sie will nur Johann wiedersehen, und dass ihr das mit Gottes Hilfe gelingen wird, dessen ist sie sich ganz sicher.

Ich stehe auf, gehe durchs Treppenhaus und schließe leise die Tür zu Ottilies Wohnung auf. Sie liegt zusammengesunken auf dem Sofa, ihre Brille ist heruntergerutscht und liegt schief auf ihrem Kinn. Gustav sitzt auf der Fensterbank und knabbert an der Tapete. Ich brühe frischen Pfefferminztee auf, werfe die leere Pralinenschachtel und die Reste des Abendbrots in den Müll und schalte den Fernseher aus. Vorsichtig schiebe ich Ottilie ein Kissen unter den Kopf und decke sie zu. Ich weiß nicht, wie lange ich noch allein für sie sorgen kann. Zumindest tagsüber bräuchte sie ein wenig Abwechslung und Ansprache. Jeden Vormittag geht sie zu Johann und besucht ihn auf dem Friedhof. Anschließend kauft sie in einem kleinen Supermarkt nur das ein, was sie für den nächsten Tag braucht. Nie mehr. Sie lebt von Tag zu Tag. Das Kurzfristige scheint sie zu erleichtern.

Ich betrachte ihr Gesicht. Ruhig und blass schläft es vor sich hin. Ich schiebe Ottilies Hände unter die Decke, streiche ihr die Haare aus der Stirn und verlasse die Wohnung.

Viel zu lange hat sich der Winter heimlich in den Frühling geschlichen. Die Jahreszeitenreste liegen noch zwischen den Häusern. Jetzt steigen die Temperaturen plötzlich so gnadenlos an, als hätte der Lenz sein Existenzrecht in Frage gestellt.

Ich beobachte Frau Meierhof von gegenüber beim Wäscheaufhängen. Jedes einzelne feuchte Wäschestück schlägt sie einmal kurz und kräftig über der Balkonbrüstung aus und klammert es anschließend an der Leine fest. Natürlich bügelt Frau Meierhof auch ihre Wäsche, wie alle anständigen Leute. An warmen Tagen klappt sie ihr Bügelbrett auf dem Balkon auf, plättet Nachthemden und Geschirrtücher und verfolgt dabei, was auf der Straße und in den gegenüberliegenden Wohnungen vor sich geht.

Oben links sehe ich durch das geöffnete Küchenfenster ein unbewohntes Spinnennetz. Über den Tomatenstauden schwärmen Mücken. Ich versuche mich in eine dieser Mücken zu denken und scheitere. Im Garten brütet eine Ente.

Gleich wird Frau Meierhof ihre Balkonblumen gießen. Wie immer wird sie links mit den Astern beginnen und rechts bei den Petunien enden. Trotz täglicher Bewässerung sieht ihre Balkonbepflanzung stets ein wenig mitgenommen aus. Vielleicht erschrecken sich die Blumen ja einfach auch nur vor Frau Meierhofs geblümter Kittelschürze.

Ich schaue in den wolkenlosen Himmel und denke an die jungen Frauen in ihren kurzen wehenden Röcken, die in diesem Augenblick am Rheinufer entlang spazieren, an die turtelnden Pärchen auf den Wiesen im Park und die sonnenbebrillten Gesichter, die sich jetzt wohlig in der Sonne rekeln. Von Ferne erstes Biergartengelächter. Bootsverleiher und Außengastronomen haben jetzt alle Hände voll zu tun. Jenes Wärmewehen stimmt mich melancholisch. Aber das ist nur ein Nebengefühl. Es wird vorbeiwehen.

Ich sammle Männer.

Es unterbricht für einige Stunden Überdruss und Langeweile. Mögliche Skrupel schiebe ich beiseite und entschuldige es mit analytischem Interesse. »Entseelte Studien« nenne ich das. Das klingt nach Erfassung, Dokumentation, Objektivität.

Und ich sammle Worte. Es gibt so viele schöne Worte.

Seelenlache

Erinnerungsblüte

Dezembermädchen

Blaubeerhimmel

Als müsste ich die Sprache neu erfinden. Jedenfalls kommt es mir so vor. Wie nach einem Schlaganfall, aus dem man stammelnd erwacht und ganz von vorne beginnen muss. Zwei oder drei Silben ergeben ein Wort. Dahinter ein Begriff. So weit will ich folgen. Aber wenn sich diese vielen kleinen Begriffe zu einem Satz zusammenfügen sollen, spüre ich Gegenwehr, Skepsis, Ablehnung. Will nicht jeder Satz eine Aussage machen? Subjekt, Prädikat, Objekt dienen als Transportmittel. Aber ich will nichts transportieren, ich will keine Aussagen mehr machen. Zu groß die Gefahr eines Fehlers, einer Täuschung. Deshalb sammle ich Worte, keine Sätze.

Ich betrachte das angebissene Plundergebäck auf meinem Teller. Wie jeden Mittwoch. Ein Ritual. Plundergebäck leitet mein Vorhaben ein. Obwohl mir der Zimtgeschmack inzwischen ein wenig verleidet ist, kann ich mich nur schwer von meinem Plunderritual verabschieden.

Wetterbericht. Ich drehe das Radio lauter, rühre im Kaffee, bis der Strudel die braune Flüssigkeit an den Rändern hochtreibt und zum Überlaufen bringt. Ich beobachte meine kreisende Hand und denke, dass diese kreisende Bewegung meiner inneren Verfassung entspricht, und empfinde gleichzeitig die Teilnahmslosigkeit, die in dieser Bewegung liegt und die meine Gemütslage zusätzlich unterstreicht. Kreisende Teilnahmslosigkeit. Wenigstens meine Hand verursacht einen kleinen Strudel.

Ich existiere notdürftig, ohne Pläne von Tag zu Tag, wärme mich mit liebgewonnen Wiederholungen. Die große Schwermut ist vorbei, die Strudelgefühle gehören der Vergangenheit an und sind einer taubgestimmten Gegenwart gewichen.

Der Wettermann im Radio verspricht Sonne satt. Vorerst.

Staumeldungen.

A6, fünf Kilometer stockender Verkehr Richtung Süden.

Nur stockender Verkehr. Ungünstig. Die Gefahr einer schnellen Auflösung zu groß.

A5, sieben Kilometer Stau.

Mein Finger folgt den Stauangaben auf der Landkarte. Bis zur nächsten Auffahrt sind es fünfzehn Kilometer. Dafür bräuchte ich über eine halbe Stunde. Zu lang.

A61 nach einem Unfall zwölf Kilometer Stau.

Das könnte ich schaffen.

Ich fahre über die Landstraße und denke dabei an Schottland. Die Highlands würde ich gerne einmal durchwandern. Eigentlich will ich immer woanders sein. Im nächsten Dorf wird auf einem großen Banner die Wahl der diesjährigen Weinkönigin angekündigt. Ich stelle mir das blondgelockte seidige Lächeln der zukünftigen Weinkönigin vor. Das hinter dem Ortsausgang folgende Gewerbegebiet verdrängt das imaginierte Gesicht der Rebenkönigin wieder. Das Gartencenter zur Linken ködert seine Kunden mit einer Supersparaktionswoche, die Tankstelle daneben verspricht die doppelte Vergabe von Treuepunkten, und der Baumarkt zur Rechten lockt mit der kostenlosen Teilnahme an einer Tombola. Ich frage mich, warum der Baumarkt und das Nachbardorf nicht gemeinsame Sache machen und einfach die Weinkönigin verlosen.

Mein Handy klingelt, die Chefsekretärin des Wochenblatts teilt mir mit, dass der Redaktionschef mich morgen um elf Uhr erwarte. Die Stimme von Frau Schmitter tönt stets ein wenig spitz, als würde sie mir mit jedem Auftrag ein Gnadenbrot reichen. Gleichzeitig ärgert es Frau Schmitter, dass ich mich nie danach erkundige, worum es inhaltlich bei diesen Aufträgen geht. Ich sage einfach blind zu, ohne nachzufragen. Denn ob ich über Bürgerproteste, Sportfeste, defekte Ampelanlagen oder über die Eröffnung eines Hundesalons schreiben soll, erscheint mir vergleichsweise einerlei.

»Also morgen um elf«, sage ich sehr fröhlich.

»Und seien Sie pünktlich. Der Chef wartet nicht gerne.«

»Selbstredend«, erwidere ich noch eine Spur fröhlicher. Ich weiß, dass Frau Schmitter fröhliche Menschen nicht ausstehen kann.

Ich nehme die Autobahnauffahrt Lorsch, fahre bis zum Ende der Einfädelspur und dränge mich zwischen die schleichenden Autos. Auf dem Beifahrersitz liegen ein dicker schwarzer Filzschreiber und ein Blatt Papier, auf dem eine Tasse gekritzelt ist, aus der Dampf emporsteigt.

Neben mir kommt ein Rentner mit grauem Filzhut zum Stehen. Mit der linken Hand streicht er sich über seinen weißen Bart. An seiner hellbraunen Strickjacke vermute ich Hirschhornknöpfe und in der modischen Fortsetzung nach unten ein Beinkleid aus dunkelgrünem Cord. Der Stau scheint ihn nicht im Geringsten zu stören. Im Gegenteil. Genussvoll zieht er an seiner Zigarre. Wenn er den Qualm ausatmet, legt er den Kopf langsam zurück, schließt für einen kleinen Moment die Augen und bläst den Qualm aufwärts durch das geöffnete Schiebedach. Ein wenig sieht es so aus, als rauche er nur in Abwesenheit seiner Gattin. Es liegt etwas Verbotenes in diesem Genuss und Genuss in dem Verbotenen, als könne er nur hier in seinem Automobil seiner Freiheit und seinen geheimen Träumen näherkommen. Langsam rollt er an mir vorbei. Münchener Kennzeichen. Ob er auf der Flucht ist?

Ihm folgt ein Entenfahrer mit Rastalocken. Er sieht vergnügt aus, seine flinken Finger spielen auf dem Armaturenbrett eine Melodie. An der Fensterfront wackelt ein Wackeldackel. Auf dem Rücksitz stapeln sich Kisten, Decken, ein schwarzer alter Stoffbär, auf der Beifahrerseite sitzt eine Palme, deren Wedel aus dem Dach ragt. Wahrscheinlich ein Student, der gerade den Umzug seiner Freundin organisiert.

Hinter mir hupt es. Meine Beobachtungen haben mich unaufmerksam werden und vor mir eine große Lücke entstehen lassen. Ich schaue in den Rückspiegel, um den Hupenden zu identifizieren. Er macht ungehaltene Handbewegungen, und sein Gesicht flucht. Ich drehe mich um, winke betont freundlich und fahre langsam weiter. Der Hintermann wechselt auf die linke Spur und kommt direkt neben mir zum Stehen. Er ist aufgebracht, schaut aber stur geradeaus, als wolle er sich nicht weiter unnötig über mich aufregen. Dabei zieht er hektisch an seiner Zigarette. Seine andere Hand trommelt nervös auf dem Lenkrad. Sein finsterer Blick ist mir nicht unsympathisch, allein der Termin, den er gerade offensichtlich verpasst, scheint ihn geradezu um den Verstand zu bringen. Etwas in ihm drängt nach Entladung.

Neben mir kommt jetzt eine verzweifelte Mutter zum Stehen, die ihren drei brüllenden Kleinkindern mit einer Zeitung etwas Frischluft auf die Rücksitze fächert. Sie hat mein Mitgefühl. Das überrascht mich. Ich freue mich über mein Mitgefühl.

Dahinter folgt eine Brünette in einem dunkelgrünen Cabrio. Sie sieht aus wie eine erfolgsverwöhnte Junganwältin einer Großkanzlei. Ihre linke Hand hält ein Handy am Ohr und während sich ihre rot lackierten Lippen sicher und schnell bewegen, nähert sich ihr Gesicht dem Rückspiegel. Mit dem Mittelfinger der rechten Hand zieht sie sorgfältig ihre Augenbrauen nach. Sie hat das Leben im Griff. Auch sie hat mein Mitgefühl.

Wieder denke ich an Schottland und frage mich, warum meine Gedanken mich so oft in ein Land tragen, das nur in meiner Vorstellung existiert. Mit Schottland verbinde ich November und Nebel. Merkwürdigerweise fühle ich mich in Nebellandschaften gehalten. Dabei ist es weniger die Natur, sondern eher der Nebel, den ich so mag, denn ebenso oft denke ich mich auch in Städte des Nebels – nach Venedig, London oder Prag. Der Nebel hebt Konturen auf, verabschiedet optische Eindeutigkeiten. Man lenkt seine Aufmerksamkeit auf etwas, was keinen Rand hat. Das mag ich.

Ein dunkelblonder Mann mit zurückhaltender Physiognomie blickt kurz zu mir herüber. Sein Gesicht schaut freundlich aus seinem grauen Anzug hervor. Jetzt sieht er wieder nach vorne und lächelt dabei vor sich hin. Wahrscheinlich freut er sich auf die Mutter seiner Sprösslinge, die bereits mit dem Essen auf ihn wartet. Kindersitze auf den hinteren Plätzen, eine Micky-Maus-Sonnenblende am Rückfenster. Ich vermute, dass er seinen Renault-Espace liebevoll als Familienkutsche bezeichnet. Reiheneckhaus, Ferien an Dänemarks Ostseeküste. Aufopfernder Vater. Ihn will ich nicht stören.

Dahinter noch ein Blonder. Offenbar ein Stautrainierter. Sein Hinterhaupt ruht matt an den Kopfstützen, sein linker Arm baumelt aus dem Seitenfenster. Er schaut links auf die Gegenfahrbahn, so dass ich sein Profil nicht erkennen kann. Ich stelle das Radio lauter, um auf mich aufmerksam zu machen. Sofort blickt er zu mir herüber, ich gebe mich beschwingt und nicke ihm freundlich zu. Sein Gesicht schaut sachlich zurück, ohne erkennbare Gemütsregung. Plötzlich denke ich an Tante Ottilies Vergangenheit. Wahrscheinlich sitzt sie gerade in ihrem Sessel und wartet auf Johann. Ich will sie nicht so lange allein lassen. Also jetzt kein unnötiges Zögern. Demonstrierend halte ich meinen Filzschreiber in die Höhe und gebe vor, auf meinem Schoß spontan etwas zu kritzeln. Dann lehne ich mich mit dem vorbereiteten Blatt Papier aus dem Fenster. Der Blonde runzelt die Stirn und zieht ein wenig ungläubig die Augenbrauen hoch. Schnell wendet sich sein Gesicht wieder ab. Verunsichert schaut es geradeaus und beobachtet die vor ihm stehende Blechschlange. Er spürt, dass ich ihn im Blick habe, das ist ihm unangenehm. Ich halte durch. Er nicht.

»Sie wollen mit mir einen Kaffee trinken? Verstehe ich das richtig?«

Ich nicke.

»In Ordnung. Ich wollte sowieso eine kurze Pause einlegen. Also wo?«

»Gleich kommt eine Raststätte. Treffen wir uns im Restaurant?«

Er kurzes bestätigendes Kopfnicken, dann fährt das Seitenfenster hoch. Ich fädle mich in die rechte Spur. Bis zum Beginn der Ausfahrt sind es nur fünfhundert Meter, ich nehme den Standstreifen und fahre voraus.

Ich bestelle mir eine Tasse Kaffee und setze mich damit etwas abseits. Im Rückspiegel konnte ich sehen, wie er mir über den Standstreifen gefolgt ist, er müsste also gleich da sein.

Er kommt durch die Drehtür, ich winke. Er nickt kurz und wieder sachlich, geht an die Theke und gibt eine Bestellung auf. Während er wartet, studiert er die Speiseangebote, die hinter der Kasse auf einer Tafel an der Wand hängen. Dann kommt er zögernd auf meinen Tisch zu und bleibt vor mir stehen. Wahrscheinlich bereut er schon.

»Möchten Sie sich nicht setzen?«

Ich gebe meiner Stimme einen flockigen Ton.

»Gerne … natürlich … bitte entschuldigen Sie. Ich bin noch immer etwas überrascht.«

Ich tue so, als verstünde ich nicht, und setze ein Fragezeichen in mein Gesicht.

»Nun, zumindest hat mich noch nie eine Frau einfach so mir nichts dir nichts aus einem Stau gefischt.« Er lacht.

Mir nichts dir nichts, wiederholt es sich in mir.