Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Solibro Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Solibro Literatur

- Sprache: Deutsch

Sehnen ist nicht Mangel. Das Ende des Sehnens ist Mangel. Dies ist die Geschichte von Klara und Arthur. Auf einem Kongress lernen sie sich kennen, und schnell zeigt sich, was sie gefunden haben - die große Liebe. Doch von Anfang an steht fest, eine Zweisamkeit im Sinne einer Lebensgemeinschaft ist nicht gewollt. Es soll das große Ausnahmeerlebnis werden. Doch schon bald muss sich Klara fragen: Was können Liebende einander geben? Wie bedingungslos kann Liebe sein? Wo sind ihre Grenzen? Und ist man bereit, diese Grenzen einzuhalten und vor allem - sie auszuhalten? Das Ringen um die einzigartige Liebe gleicht keiner üblichen Romanze - Klara kämpft und hofft und hadert mit tiefem Ernst jenseits aller Seichtheit und Verklärung. Bettina Steinbauer formuliert mit beeindruckender Sprachkraft die Nuancen im Liebeswerben, die feinen Bedeutungsunterschiede im Verhalten, in den Blicken, beim Warten und gibt damit einer Tiefe Raum, die beglückend, schmerzvoll und anrührend zugleich ist. In Zeiten, da Beziehungen sich auf Kompromisse reduzieren und Partner zu wegklickbaren Objekten werden, beschwört dieser Roman noch einmal eindringlich das Geheimnis und die Verheißung idealer Liebe. "BUCH DES MONATS - Selten hat jemand so klug und präzise über die Liebe geschrieben (...) Ein Liebesroman, der ganz ohne Kitsch auskommt, ein Buch, das einem noch lange im Sinn bleibt ..." MYSELF "... ein Bekenntnis zu Sinnlichkeit und Liebe - ein tolles Debüt." NDR Fernsehen, Kulturjournal Der eigenständige Folgeroman heißt "Das Unbehagen der Elsa Brandt". Wieder ein Roman, der seine Leser nicht nur mit scharf formulierten Grundsatzfragen, sondern auch mit pointierten Dialogen und eigenwilligem Humor fesselt. "Liebe. Ich scheue diese fünf Buchstaben. Wenn es Liebe war, wäre nichts Größeres mehr vorstellbar."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 308

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

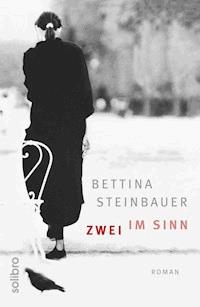

1. Bettina Steinbauer:

Zwei im Sinn

Münster: Solibro-Verlag 1. Aufl. 2008

ISBN 978-3-932927-40-9 (gebunden)

eISBN 978-3-932927-69-0 (E-Book)

SOLIBRO Verlag, Münster

eISBN 978-3-932927-69-0

© SOLIBRO®-Verlag, Münster 2008

Alle Rechte vorbehalten.

Zitat von Botho Strauß mit freundlicher Genehmigung des Carl HanserVerlagesBotho Strauß, Rumor. Roman© 1980 Carl Hanser Verlag München Wien

www.solibro.de

»Und doch bleibt nur ein Ort auf der Weltaller Sehnsucht wert, kein Haus in der Heide,kein noch so guter Garten und nicht die Freiheit,sondern allein das Ganz Andere Gesicht.«

Botho Strauß, Rumor

Mein Dank giltIrene Zammert und Roger Willemsen.

Kapitel 1

Für die Hoffnung auf einen wärmenden Sommer ist es zu früh. Es riecht nach Schnee und Unlust, die ersten Anzeichen des bevorstehenden Frühlings schlummern noch unter der Erde. Die Passanten gehen gebeugt, mit zusammengezogenen Schultern verstecken sie sich im eigenen Körper. Ihre Blicke folgen den Schritten auf dem Bürgersteig, als seien sie kurzsichtig und ohne Erwartung, in der Ferne etwas zu erkennen, das ihren Blick wieder aufrichten könnte.

Die unter dem großen Eingangsportal wartenden Portiers ertragen geduldig den eisigen Februartag. Trotz ihrer viel zu dünnen Uniformen lassen sie sich die beißende Kälte nicht anmerken. Den im Minutentakt einfahrenden Taxen öffnen sie mit routinierter Zurückhaltung Türen und Kofferräume, entladen Pakete und Reisetaschen, kleine Hunde und Kleiderbeutel, begleiten geschäftsmäßig schreitende Anzüge und wehende Kostümchen mit diskreter Höflichkeit zur Hotelrezeption. Ein weiteres Taxi fährt vor, verfolgt von einer Horde kreischender Teenies. Mit weltmännischem Ausdruck ignoriert der pubertierende Popstar das hysterische Gebaren seiner weiblichen Fans. Ohne sich umzudrehen verschwindet er in der Hotelhalle.

Die Zeitung ist hinuntergefallen und ich hebe sie auf, setze mich zurück auf die Heizung, breite die Seiten wie eine Decke über den Knien aus. Es ist kalt, mein Unmut wächst, die Hostess müsste längst wieder zurück sein. Warum habe ich ihre Bitte nicht einfach abgelehnt? Ein freundliches Ausschlagen ihres Anliegens und ich wäre schon wieder auf dem Weg nach Berlin. Stattdessen vergeude ich Zeit, aber für die Stunden, die ich mir rauben lasse, kann ich niemanden haftbar machen – genehmigter Diebstahl, das ist das Schlimmste. Gefrühstückt habe ich auch noch nicht.

Im Vortragssaal tagen zwölf namhafte europäische Physiker und ein ausgesuchtes wissenschaftliches Plenum. Viele Stunden habe ich für die Vorbereitung der letzten beiden Tage gebraucht, habe lange Abende im Institut verbracht und das Leben meiner Kinder mit Fremdbetreuung und Tiefkühlpizza gesichert. Am Wochenende werde ich sie ausgiebig verwöhnen.

Das Foyer ist beinahe leer, die Gäste befinden sich in den Vortragssälen oder auf ihren Hotelzimmern.

Draußen steigt ein Mann aus dem Taxi und kommt durch die Drehtür. Unschlüssig bleibt er stehen und schaut sich um, zieht sein Handy aus der Hosentasche, schaut darauf, lässt es wieder in die Tasche gleiten. Offenbar keine Nachrichten, sein Gesicht zeigt weder Erleichterung noch Enttäuschung. Er geht an die Bar, gibt eine Bestellung auf.

Die leere Hotelstille lähmt. Wie schnell ist nichts passiert, denke ich und erschrecke. Sogleich verbiete ich diesem Gedanken, sich tiefer in mir einzunisten – diese elenden Tagesbefindlichkeiten, die so klein und hilflos machen.

Der Mann von der Hotelbar kommt auf mich zu. In der einen Hand trägt er eine ausgebeulte Ledertasche, in der anderen Hand balanciert er einen Espresso. Es sieht aus, als setze sich das Dunkel seines Anzugs nach innen fort. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann. Er mustert mich kurz, geht an mir vorbei in Richtung Saaltür.

»Entschuldigen Sie«, versuche ich ihn aufzuhalten, »könnten Sie bitte hier warten? Der Vortrag dauert nur noch zwanzig Minuten, dann ...«

Er bleibt stehen und dreht sich zu mir um.

»Sie kennen mich nicht und unterstellen mir schlechtes Benehmen?«

»Verzeihen Sie, so war das nicht gemeint. Aber ...«

»Schon in Ordnung. Gebieten Sie den Taktlosen Einhalt. Sie haben ja recht«, seufzt er tief, »gutes Benehmen ist wie ein vollendeter Faltenwurf.«

Ein Floskelakrobat? So sieht er gar nicht aus.

»Irgend so ein japanisches Sprichwort«, fügt er hinzu, »Sie wissen schon. Asiatische Weisheiten. Geschenkbüchlein in Seidenpapier.«

Er setzt sich neben mich auf die Heizung und kramt in seiner Tasche. Ich wende meinen Blick ab, damit er sich nicht dabei beobachtet fühlt. Draußen kommt eine Straßenbahn zum Stehen, Menschen drängen in das überfüllte Innere. Die sitzenden Fahrgäste blicken teilnahmslos nach draußen, als wollten sie sich für die Enge und den dumpfen Geruch nasser Mäntel, Schirme und Kopfbedeckungen unempfindlich machen. Wie unerträglich fremder Atem sein kann, wie unerträglich der nahe Anblick sich kräuselnder Nackenhaare. Keine Fluchtmöglichkeiten, vergeblicher Versuch, alle Sinne zu betäuben – Augen schließen, einen Ohrwurm vor die Geräusche schieben, flach atmen, sich auf den Zahnpastageschmack im Mund konzentrieren.

»Darf ich?«, fragt mein Heizungsnachbar.

»Nur zu.«

Er reißt ein Stück meiner Zeitung ab, kritzelt eine kurze Notiz darauf und legt es in sein Brillenetui.

»Möchten Sie einen?«, fragt er und deutet auf seinen Espresso.

»Ja, eigentlich schon, aber ...«

Er legt den Kopf schief und lacht mich an, als wolle er mir sagen, er sei Unentschlossenheit bei Frauen gewohnt.

»Was nun, ja oder nein? ›Eigentlich schon‹ gibt es nicht.«

Mein Handy klingelt.

»Ja bitte«, entgegne ich ihm schnell und stehe auf, um mich aus seinem Hörkreis zu entfernen. Schon wieder segelt die Zeitung von meinen Knien und verteilt sich gleichmäßig auf dem glänzenden Hotelmarmor.

Verwählt.

Ich schaue nach draußen, auf der anderen Straßenseite zieht eine Mutter ihr Kind hinter sich her. Das Kind bleibt immer wieder stehen, legt den Kopf in den Nacken, öffnet den Mund und freut sich über die Regentropfen, die ihm ins Gesicht und auf die Zunge fallen. Die Mutter scheint für dieses kleine Glück kein Verständnis zu haben. Oder keine Zeit. Keinen Moment hält sie inne, um sich an der Freude ihres Kindes zu erfreuen. Ein Bus schiebt sich in meinen Blick und verhindert weitere Beobachtungen. Unter den Fenstern des Busses räkelt sich eine geklonte Schönheit auf einer Matratze. Wir sind hellwach, damit Sie gut schlafen, steht daneben. Werbung vom Feinsten.

»Sie können sich wieder setzen. Ich hole Ihnen den Espresso. Das habe ich Ihnen doch angeboten.«

»Danke, aber das kann ich auch alleine.«

»Davon gehe ich aus. Aber Höflichkeit würde mich dann zwingen, Ihnen die Zeitung aufzusammeln, und da bevorzuge ich doch lieber den Gang an die Bar.«

Er zündelt unverschämt offen.

»Kaffee, nicht Espresso«, rufe ich ihm hinterher.

Von hinten sieht er aus wie ein Porsche, der prinzipiell nur im dritten Gang fährt. Ich sammle erneut die weiträumig verstreuten Blätter auf, lege zur eigenen Sicherheit die zusammengeklappte Zeitung nun direkt auf den Boden, setze mich wieder zurück auf die Heizung.

Zwei Hotelangestellte kontrollieren die eingedeckten Tische und zupfen die weißen Tischdecken gerade. Sie drehen die Tassen so, dass alle Henkel in die gleiche Richtung zeigen, dabei unterhalten sie sich leise.

Draußen arbeitet ein Fensterputzer, und plötzlich überkommt mich eine ungeheure Lust, seinen dreckigen Wassereimer irgendwo gegen eine Wand zu klatschen, vor die frisch geputzte Glasfront, vor die mit Halbkunst dekorierte Hoteltapete. Wie mich diese gediegene Stille der Wichtigen anpfeift, diese Mehrheit der Unsterblichen, die mit gehetztem Blick auf die Uhr und dem Handy am Ohr durch Hotels und Flughäfen eilt und sich dabei noch den Anschein gibt, als wäre ihr die eigene Bedeutsamkeit doch ein wenig unangenehm, die zwischen Raucherzone und Pissoir noch Geschäfte abwickelt.

Mein Unbekannter biegt um die Ecke. Mit Kaffeetassen in beiden Händen kommt er auf mich zu, jetzt aber im zweiten Gang, damit er nichts verschüttet, unter seinem Arm klemmt ein rotes Kissen.

»Hier, das ist für Sie«, sagt er und deutet mir an, ihm das Kissen unter dem Arm hervorzuziehen. »Sie haben ja bestimmt schon Rillen im Hintern.«

»Danke«, antworte ich und vergesse, mein Staunen aus der Stimme zu nehmen.

»Erwartungsbruch? Die Schublade war wohl schon zu?«

»Erst ziehen Sie Schubladen bis zum Anschlag heraus und dann wundern Sie sich, wenn man etwas hineinlegt?«, frage ich und ziehe ihm das Kissen unter dem Arm hervor.

»Das haben Sie aber schön gesagt.«

Wir sitzen nebeneinander, ich auf seinem roten Polster. Die große Drehtür im Hoteleingang steht nicht still, unangenehme Kühle kriecht den gläsernen Gang entlang, ein graumelierter Portier mittleren Alters versucht sich draußen die Kälte aus dem Leib zu treten, weiße Handschuhe schützen seine Hände, die er dicht vor Mund und Augen hält und in die er gleichmäßig hineinbläst.

Eine junge Hotelangestellte fährt mit einem vollen Servierwagen an uns vorbei, bemüht, den ausgestreckten Beinen meines Heizungsnachbarn auszuweichen. Ein wenig zu schwungvoll. Sie stößt mit einem Vorderrad an einen Blumenkübel, ein Teller fällt zu Boden und zerklirrt direkt neben ihm.

»Oh, oh ... das gibt Minuspunkte in der Tagesbewertung«, flüstert er mir zu.

»Entschuldigung«, sagt die junge Frau erschrocken. Vorsichtig sammelt sie die großen Scherben auf, »der Rest wird gleich weggefegt.«

Sie ist keine achtzehn, wahrscheinlich im ersten Ausbildungsjahr, verlegen schaut sie meinen Heizungsnachbarn an, als sei gerade etwas Furchtbares geschehen.

»Schon gut, ist ja nichts passiert«, versucht er sie zu beruhigen, weil es so aussieht, als würde sie jeden Augenblick in Tränen ausbrechen.

Eilig läuft sie davon. Eine Weile sitzen wir wortlos nebeneinander.

»Darf ich mich übrigens vorstellen?«, fragt er plötzlich und streckt mir seine Hand entgegen. »Eisenberg. Arthur Eisenberg.«

Ich schaue ihn an und schlage ein. Bond, denke ich, James Bond. Schnell gehe ich zum Hostesstisch und hole sein Namensschild. Mein Lächeln soll er nicht sehen.

»Dann halten Sie also den nächsten Vortrag. Sie hätten sich ruhig etwas früher zu erkennen geben können.«

»Ich hatte gehofft, dass Sie mich an der Stimme erkennen. Schließlich haben wir erst letzte Woche miteinander telefoniert.«

»Wissen Sie eigentlich, wie viele Leute täglich bei mir anrufen, ich ...«

»Alles ist gut. Bitte nicht aufregen.«

Mit dem Löffel ziehe ich Bahnen durch den Kaffee und beobachte den Strudel, der dabei entsteht. Nicht aufregen.

»Und Sie sind Klara Marxen.«

»Woher wissen Sie?«

»Nun, wir haben letzte Woche miteinander telefoniert ...«

»Müssen Sie eigentlich immer punkten?«

»Sie sind übellaunig.«

»Kann sein.«

»Warum? Oder finden Sie diese Frage zu indiskret?«

»Weil ich diese ganze sinnlose Warterei verabscheue. Zwei Tage hatte ich hier in Hamburg alle Hände voll zu tun und heute Morgen hätte ich endlich abreisen können, eigentlich müsste ich schon längst auf der Autobahn sein. Aber dann fällt der Sohn der Hostess vom Klettergerüst und sie ist auf und davon, und ich sitze hier herum und mache ihren Job. Dabei hätte ich weiß Gott Besseres zu tun. So geht das immer.«

»Warum gewöhnen Sie sich nicht einfach an den Zustand des Wartens? Wir warten doch immer, auf die Bahn, beim Zahnarzt, auf das nächste Wochenende, auf die große Liebe ... Warum machen Sie sich diese Zeit nicht zu eigen? Begreifen Sie sie doch als Möglichkeit. Warten unterbricht unsere tägliche Emsigkeit. Davor haben die meisten Angst. Plötzlich sind Lücken da und es kommen Gedanken, die sonst nicht kommen.«

»Ja, ja ... ich weiß schon. Trotzdem – warten ist auch gestohlene Zeit. Es durchkreuzt meine Pläne, das macht mich ungehalten, es gibt so viel zu tun. Diese ganze Warterei, dieses elende Anstehen und Ausharren und Gedulden. Warten richtet sich doch immer in die Zukunft und – pardauz – sind wir alt und haben unser Leben verpasst.«

»Sie sitzen hier neben mir und warten auf die Hostess. Doch es passiert etwas. Warten ist auch Gegenwart. Aber es schneidet die geplante Zeit in Stücke, das macht Sie hilflos.«

Ich denke über seinen letzten Satz nach, offenbar zu lange.

»Ich sehe, Sie bleiben sperrig. Profaner Vorschlag – warum verbuchen Sie Ihr Warten nicht einfach unter freundlicher Hilfsbereitschaft?«

»Ich bin nicht so nett wie Sie denken.«

»Das denke ich gar nicht.«

»Nein?«

»Nein.«

Ich schaue ihn an. Blaue Augen, kräftiger Hals, wohlgeformter Mund. Wie er wohl riecht?

Eine alte Frau kommt langsam auf uns zu, das Gehen fällt ihr schwer, die linke Hand presst sie auf den Rücken, in der rechten hält sie Schaufel und Besen.

»Na, ihr Turteltäubchen?«

Schwer atmend lässt sie sich direkt neben Eisenberg nieder und schiebt seine Beine zur Seite.

»Kann ich Ihnen vielleicht helfen?«, fragt er und beugt sich zu ihr hinunter. Sie drückt ihn mit dem Ellenbogen weg.

»Ne ne, lassen Sie mal, junger Mann. Das hier, das ist meine Aufgabe. Füße hoch, ich komm da sonst nicht ran ... Wissen Sie«, sagt sie nach einer Weile »ich sag immer, jeder bekommt im Leben seine Aufgabe.«

»Das sag ich auch immer«, erwidert Eisenberg und streckt seine Füße nun in meine Richtung, weil sie mit dem Besen vor seinen Schuhen fegt.

Um besser hochzukommen, stützt sie sich auf Eisenbergs Knien ab. Dabei fällt ihr Blick auf sein Namenschild. Sie drückt sich ihre Brille fester ins Gesicht und geht mit den Augen nah an sein Revers heran.

»Prof-Ei-sen-berg«, liest sie langsam und betont, »ach, Sie sind Professor. Dann sind Sie ja so was wie ’ne wichtige Person.« Sie schaut ihn prüfend an. »Aber wissen Sie«, sagt sie und tätschelt sein Knie, »wenn ich’s mir recht überlege – das ist auch nicht immer schön ... Nee ... Immer schlau sein ... Das wär’ nichts für mich.«

Eisenberg nickt nachdenklich.

»Das stimmt, das ist nicht immer schön ... Manchmal ist das gar nicht schön.«

»Und mein Sohn sagt immer, Mama, sagt er, die kochen auch nur mit Wasser.«

»Ja«, sagt Eisenberg, »da hat er recht, Ihr Sohn. Und am Ende sterben wir alle. Viel mehr muss man eigentlich nicht wissen.«

Er reicht ihr den Besen, den sie auf dem Boden vergessen hat.

»Sie gefallen mir, junger Mann ... Dann schönen Tag noch, euch beiden«, sagt sie und legt mir zum Abschied die Hand auf die Schulter. Langsam humpelt sie den Gang zurück.

In diesem Moment gehen die Saaltüren auf, angestrengt konzentrierte Gesichter strömen uns entgegen und steuern auf die eingedeckten Bistrotische mit Kaffee und Feingebäck zu. Allgemeines Stimmengewirr breitet sich über dem Gang aus. Schweigend beobachten wir die gedämpfte Betriebsamkeit.

»Danke für Kaffee und Kissen«, sage ich endlich und stehe langsam auf. »In zehn Minuten beginnt Ihr Vortrag. Benötigen Sie noch irgendetwas?«

Er erhebt sich ebenfalls, zum ersten Mal stehen wir uns gegenüber und mein Blick fällt auf seine eigenwillige Krawatte – orange mit roten Elchen.

»Ja, Verlängerung Ihrer persönlichen Betreuung.«

Zum Abschied reiche ich ihm die Hand.

»Nein«, antworte ich lächelnd, »ich glaube nicht, dass Sie die benötigen.«

»Schade«, sagt er und sieht mich an. Dann wendet er sich ab und geht auf seine Kollegen zu und ohne sich umzudrehen hebt er zum Abschied noch einmal seine Hand und ich sehe, wie bei jedem Schritt sein linkes Hosenbein im Schaft seines Schuhs stecken bleibt und wieder frei kommt und wieder stecken bleibt. Er ist kein Schlenderer.

In letzter Sekunde schlüpfe ich in den Saal – der erste und wahrscheinlich auch letzte Vortrag über Physik, den ich mir freiwillig anhöre. Die Pressearbeit im Institut erfordert Organisation, Schnelligkeit, einen routinierten Umgang mit verschiedenen PC-Programmen, aber keine Kenntnis wissenschaftlicher Inhalte. Um nicht aufzufallen, setze ich mich in die letzte Reihe. Dennoch treffen mich einige nach hinten gewandte Blicke, außer Professorin Di Fabio bin ich die einzige Frau in diesem großen Raum. Während sie sich einen festen Platz in dieser Wissenschaftsgemeinde erarbeitet hat, als Ausnahmeerscheinung akzeptiert und geschätzt, werde ich von den Anzugreihen vor mir unverhohlen gemustert. Gerne würde ich jetzt unangenehm auffallen. Stattdessen lächle ich die Herren vor mir an, ziehe meine Jacke aus und hänge sie über die Rückenlehne. Erst jetzt haben sie genug und wenden ihre Köpfe wieder nach vorne. Eisenberg steht schon da, die Hände rechts und links am Pult, ein allgemeines letztes Räuspern, dann kehrt Ruhe ein.

»Meine beiden sehr verehrten Damen und Kolleginnen, liebe Kollegen – ich freue mich besonders, unter all den vertrauten Gesichtern auch immer wieder unbekannte Gesichter zu sehen, die sich in den Dienst der Forschung stellen ...«

Während der letzten Worte blickt er mich direkt an, ohne eine erkennbare Regung, und ich möchte augenblicklich unter dem Tisch verschwinden. Entlarvt. Warum kann peinliche Beklemmung nicht unsichtbar machen? Eisenbergs Stimme durchzieht gleichmäßig den Raum, er hat mich schon wieder vergessen, sein Gesicht ist von ruhiger Ernsthaftigkeit, den Vortrag hält er frei, seine Worte sind unangestrengt und pointiert, die Hände ruhen weiterhin auf dem Pult, seine Unterlagen vor ihm bleiben unberührt, auch am Ende wird die erste Seite oben liegen. Weil die unterschiedlichen Streumethoden in der Festkörperphysik mich nicht euphorisieren und ich inzwischen nur noch Wörter wie »aber«, »zugleich« oder »dennoch« verstehe, schließe ich die Augen und überlasse mich dem Singsang seiner Worte. Fremde Silben, die sich nie zu verirren scheinen. Fremde Silben, die ...

Plötzlich ist es still. Für einen kurzen Augenblick bewegen sich Eisenbergs Lippen tonlos weiter. Jetzt hält er inne und klopft gegen das Mikro, ein Techniker eilt herbei und in diesem Moment frage ich mich, was ich hier eigentlich mache, warum ich hier sitze, inmitten dieser akademischen Herde, und Sätzen zuhöre, die ich nicht verstehe. Eisenberg steht mit verschränkten Armen vor der Leinwand und folgt den nervösen Bewegungen des Technikers. Ich nehme meinen Rucksack und verlasse den Saal.

Kapitel 2

Fünfter Stock Altbau, Berlin Mitte. Wie oft bin ich diese Treppe in den letzten Jahren schon hochgerannt. In jeder Zwischenetage kann man durch kleine schmutzige Fenster in den Hinterhof schauen, der immer gleich und immer trostlos aussieht. Ich mag dieses Treppenhaus nicht und bin jedes Mal froh, wenn ich oben angelangt bin.

Franz öffnet die Tür, er scheint ein wenig verwirrt, als habe er durch mein Klingeln die Orientierung verloren. Seine kurzrasierten Haare sind mehlbestäubt, in der Hand hält er ein Kochbuch und verhindert mit dem Zeigefinger, dass sich die Seiten verschlagen. Ein Küchenhandtuch hängt über seiner Schulter, ein weiteres hat er sich an einem Zipfel in die Hosentasche gesteckt, um sich daran jederzeit die Hände abtrocknen zu können. So sieht das immer aus, wenn Franz kocht. Und Franz kocht gerne.

»Ist sie fertig?«

»Nein, sie schläft noch. Sie wollte unbedingt von dir geweckt werden«, antwortet Franz und schaut mich sogleich entschuldigend an. Er weiß, dass ich auf ihre permanente Unpünktlichkeit inzwischen unverträglich reagiere.

Die Wut, die sich in der letzten halben Stunde schon vorsorglich aufgebaut hat, nehme ich mit durch den langen Gang zum Schlafzimmer. Seit Jahren gleicht es einer Rumpelkammer – überall stehen Kisten und Kartons herum, dazwischen Klamotten, Bücher, eine Murmelbahn und alte Stofftiere. Um diesem Gerümpel den nötigen Platz zu geben, schläft Ludmila in einem riesigen Hochbett, unmittelbar unter der Zimmerdecke. Das Bett lässt nur ein sehr kontrolliertes Liebesleben zu und das passt gar nicht zu ihr. Jedes Mal, wenn ich dieses Zimmer betrete, frage ich mich, wie sie und Franz sich in so einer lieblosen Umgebung nur lieben können.

Auf der vierten Leitersprosse gelingt es mir, mich über sie zu beugen. Die leichte Scheu, die mich in der Betrachtung eines schlafenden Menschen überfällt, mischt sich in meinen Vorsatz, dieses Mal ungehalten zu bleiben. Die Wehrlosigkeit der Schlafenden. Unfaires Spiel. Sie ist schön, der Schlaf macht sie unschuldig, aber ich will von dieser schlafenden Unschuld in diesem Moment nicht berührt werden.

»Ludmila«, flüstere ich und versuche, meiner Stimme einen dringlichen Ton zu verleihen. »Ludmila!«

Ich küsse sie auf die Stirn, »bitte wach auf, es ist schon spät.«

Unter der Bettdecke bewegt sich etwas. Sie gurrt wie eine junge Taube. Ihre Augen bleiben geschlossen.

»Noch mal ...«

»Was noch mal?«

»Küssen«, gurrt sie wieder und streckt ihren Hals zur Aufforderung. Meine kalte Märznase drückt sich in ihre Halskuhle. Ich spüre meinen eigenen Atem, meine Lippen verweilen auf ihrer Haut. Ihre körperwarme Ruhe macht mich schwindelig und für einen Moment bin ich versucht, diesem Schwindelgefühl nachzugeben, mich einfach neben sie zu legen und einzuschlafen. Aber nur für einen Augenblick.

»Ludmila, wach endlich auf! In zwei Stunden stehen Jacob und Marie vor der Tür. Beeil dich, ich warte im Café.«

In unserem Stammcafé werde ich von José überschwänglich in Empfang genommen. Er umarmt mich in einer großen Bewegung, drückt mich dann an den Schultern von sich und schaut mich verzückt an. Obwohl ich schon seit vielen Monaten jeden Mittwoch in sein Café komme, gibt er sich jedes Mal erneut überrascht.

»Hallo, schöne Frau«, begrüße ich mich selbst und komme ihm damit zuvor, denn er empfängt jede Frau so, die mehr als einmal sein Café betritt.

»Wie immer – Cappuccino und Wasser?«, fragt er ein wenig pikiert und wedelt mit einer Serviette.

Endlich Sonne. Der dunkle Wolkenteppich während des Kongresses in Hamburg hat sich wie eine graue Decke auf mein Gemüt gelegt. Mich dürstet nach Helligkeit und wie immer, wenn Licht erlöst, zerrt mich das Gefühl, aufbrechen zu müssen. Irgendwohin nordwärts. Immer diese unstillbare Sehnsucht nach fremden Orten. Diese Lust auf einen Blick bis zum Horizont und auf ganz viel Himmel.

Das Knattern der Espressomaschine holt mich zurück. Ich setze mich an den letzten freien Sonnenplatz, die Kladde liegt vor mir auf dem blankgescheuerten Holztisch. Die wöchentlichen Besprechungen der Neustarts im Kino sind lästig, sichern Ludmila und mir aber das notwendige Kleingeld und einen festen Platz in der Berliner Stadtzeitung. Gleich wird sie vor mir stehen, wie immer mit einer Entschuldigung auf den Lippen und mich dabei anstrahlen. Und wie so oft wird sich mein Groll in Luft auflösen und zurück bleibt allenfalls ein leichter Unmut darüber, dass ich in meinem Unmut nicht ausdauernder bin.

Bei unserem letzten Gang durch die Straßen kam der türkische Gemüsehändler aus seinem Laden, um ein Schwätzchen zu halten, und schenkte ihr ein Glas Honig und ein paar Oliven. Fremde Männer nahmen Ludmila in den Arm, Männer, die ich, ihre Vertraute, nicht kannte und der sie anschließend erklärte: mein Zahnarzt, mein Fliesenleger, ein Nachbar. Dann rannte ihr Karl schwanzwedelnd entgegen, sprang an ihr hoch, leckte ihre Hände und führte uns zu Karl, der auf einer alten Fußmatte vor einer Drogerie saß und auf Münzen und Ansprache wartete. Beide hießen Karl. Mensch Karl und Hund Karl. Beide freuten sich. Und luden uns zum Eis ein. Noch nie hatte mich ein Stadtstreicher zum Eis eingeladen. Ludmila erkannte meine Zurückhaltung, auch spürten wir beide, dass er sie lieber allein entführt hätte.

»Karl«, griff sie sofort ein, »darf ich vorstellen? Das ist Klara. Wenn ich ein Streichholz bin, ist sie die Flamme. Wir gehören zusammen.«

»Dann bist du auch meine Flamme.«

Karl streckte mir die Hand entgegen und hielt sie sogleich fest, weil er ein wenig zitterig auf den Beinen war. Ludmila ging mit zwei Plastiktüten und dem Hund an einer Wäscheleine ein paar Schritte vor. Ich folgte ihr mit Karl an der einen und der Fußmatte in der anderen Hand. Im Eiscafé wurden wir nur verhalten begrüßt.

Wenn Ludmila sich in ihrem eigenen Funkenflug verbrennt, sich in ihrem eigenen Tempo überholt, nächtelang nicht geschlafen hat, um Geschichten aufzuschreiben, den ganzen Tag gedolmetscht hat, um die letzte Renovierung abzuzahlen, und dabei den falschen Mann im Herzen hat, der sie quält und ihre Herzkammern sprengt – dann steht sie müde vor meiner Tür und hofft, dass ich ihr ganzes Leben an diesem einen Abend wieder in Ordnung bringe. Sachdienliche Hinweise überhört sie, saugt aber alles von mir Herzgeprüfte ein. In der Regel zieht sie sich dabei Schuhe und Socken aus, krempelt ihre Hosenbeine hoch und fordert ausgiebige Streicheleinheiten ein. So ist das immer.

José stellt mir ein Stück Käsekuchen auf den Tisch, das ich nicht bestellt habe.

»Nie wieder werde ich dich ›schöne Frau‹ nennen.«

Noch bevor er mir einen beleidigten Blick zuwerfen kann, tänzelt er Ludmila entgegen, die er von der Straße auf sein Café zueilen sieht. Sie stoßen in der Tür aufeinander, Ludmila landet unausweichlich in seinen Armen.

»Hallo, schöne Frau«, sagt er und haut sich sofort auf den Mund.

Sie wuchtet ihren Rucksack auf den Stuhl, ist noch ganz außer Atem.

»Nicht böse sein, mein Engel, schneller ging es wirklich nicht«, sagt sie und es folgen die üblichen Erklärungen und Entschuldigungen.

Während sie spricht und die Worte aus ihr herausperlen, strahlen ihre Augen und ich muss plötzlich an die kleine Kreuzkirche in Monemvasia denken, die ich so liebe und die ich Ludmila gerne einmal zeigen würde, und an die kleine Taverne unterhalb, direkt am Strand, in der man sich gegenseitig frische Muscheln in den Mund schieben kann, und in diesem Moment bin ich einfach nur glücklich, dass sie da ist.

Kapitel 3

Ein leuchtender Tag. Die Luft ist kühl und klar und der Himmel wolkenlos blau. Die Ahornallee zeigt sich in noch zaghaftem Grün, die tiefstehende Sonne lockt das Gelb aus den Rapsfeldern und die Luft riecht nach Übermut. Mir ist kalt, dennoch kurble ich die Fenster herunter und trete aufs Gaspedal. Manchmal zwingen Glücksgefühle zur Geschwindigkeit. Heute ist ein Tag zum Heldenzeugen, würde meine Mutter jetzt sagen. Und ich denke an David, Jacob und Marie. Meine Kinder. Meine drei Helden. Und daran, dass heute ein Tag ist, der daran erinnert, dass sich das Atmen lohnt, und der das gesammelte Unglück eines ganzen Lebens vergessen lässt.

Ich biege in einen schmalen holprigen Waldweg. Eine ungewöhnliche Zufahrt, denke ich, bin aber froh, dass Dr. Arnold stets abgelegene Orte für seine Besprechungen arrangiert. Eine seiner netten Marotten. Noch drei kleine Schlaglöcher, eine Linkskurve und plötzlich ein freier Blick auf den Müggelsee. Ich parke im Schatten einer riesigen Eiche, die Morgensonne spiegelt sich auf der Wasseroberfläche, das Licht ist so gleißend, dass ich blinzeln muss. Eine mit Löwenzahn bedeckte Wiese führt zum Ufer. Der leicht marode Steg ist von Schilf fast umschlossen. Am Ende des Steges dümpelt ein alter Kahn. Außer ein paar Vögeln, die jubilieren, als würden sie heimlich einem Dirigenten folgen, höre ich nur das gleichmäßige Schwappen des Wassers.

Der Gasthof liegt etwas versteckt hinter einer großen Hecke und ähnelt von außen einem alten verwunschenen Hexenhäuschen. Die Seeterrasse hingegen ist frisch renoviert, die breiten Holzbohlen scheinen noch unbenutzt. Sechs Tische sind bereits besetzt und ich bin froh, den letzten freien Platz direkt am Wasser zu finden. Es ist zehn, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Aus schlechtem Gewissen über das unverdiente Wohlgefühl während der Arbeitszeit überfliege ich kurz die zu besprechenden Punkte für Arnolds Manuskript. Dann bestelle ich eine Tasse Kaffee und ein Croissant mit Marmelade, ziehe die Schuhe aus und drehe den Stuhl so, dass ich direkt auf den See und die Sonne mir mitten ins Gesicht schauen kann.

Ein wunderbarer Morgen, klar und unverbraucht. Es riecht nach frisch gemähtem Gras. Glück. Plötzlich da. Zufällig. Unverdient. Gedanken schwappen lassen, wie die kleinen Wellen unterhalb meiner Füße, die monoton und ohne Sinn immer wieder dasselbe tun, ohne sich darüber zu beschweren. Die Sprache verlieren und alle Gedanken und Vergleiche. Einmal nur leer sein. Traumlos schlafen. Wetterleuchten am Himmel.

Ein Spatz landet auf meinem Tisch, verharrt für einen kurzen Moment, um die mögliche Gefahr eines Krumenklaus abzuschätzen, trippelt ungelenk zum Teller, pickt einen übriggebliebenen Croissantbrocken auf und fliegt zurück in die Sonne. Leichter Wind kommt auf, streift über das Schilf, spielt mit den hellblauen Tischdecken. Am Ende des Steges ein Angler auf einem Klappstuhl. Neben ihm ein kleiner Tisch, darauf eine Thermoskanne und ein Schachbrett. In der Ferne eine Schaukel ohne Kind. Gedanken an Marie, ihre zerzausten Haare, ihren kindlichen Geruch. Jetzt die Zeit anhalten.

»Möchten Sie mich nicht begrüßen?«

Mein suchender Blick wird nirgends empfangen. Am Tisch links neben mir sitzt ein altes Ehepaar. Sie ist von zierlicher Gestalt, trägt die grauen Haare streng geknotet. Falten zeichnen ihr durchlässiges Gesicht. Sie hält die Hand ihres Mannes. Er lächelt. Am Tisch vor mir ein einzelner Herr, weißes Hemd, breiter Nacken, breite Schultern. Sein Rücken ist mir zugewandt, sein Jackett hängt über der Stuhllehne. Mit einer Espressotasse und einem Teller beschwert er seine Zeitung, damit sie nicht in einzelnen Bögen davonweht.

»Möchten Sie mich noch immer nicht begrüßen?«

Der Rücken spricht. Er spricht ins Leere und meint mich. Porsche, denke ich. Brandstifter.

»Eisenberg?«

»Das hat aber lange gedauert.« Er dreht sich zu mir und grinst.

»Schön, Sie zu sehen. Was machen Sie hier? Ein Treffen an diesem Ort kann doch kein Zufall sein.«

»Ich bin um elf mit Marotte verabredet.«

»Ach so.« Sein Gesicht gibt sich ein wenig enttäuscht. »Ich übrigens auch. Um halb zwölf.«

Seit Jahren trägt Dr. Arnold den Spitznamen Marotte. Es schmeichelt ihm. Marotte ist Programm, und er pflegt sein Image mit lächelnder Selbstironie.

»Darf ich mich zu Ihnen setzen oder störe ich Sie beim Sonnenbaden?« Er deutet auf meine Nase. »Sie haben da übrigens etwas Marmelade im Gesicht.«

Schnell wische ich mir mit der Papierserviette über die angedeutete Stelle.

»Verlegen?«, fragt er schmunzelnd und legt den Kopf zur Seite.

Warum habe ich in seiner Gegenwart das Gefühl, mich verteidigen zu müssen?

»Sind Sie eigentlich immer so? Ich meine so ... provozierend und ...«

»... frech? Nun, bösefrech bin ich nur zu Schaumschlägern und Schwätzern. Nettfrech bin ich zu Menschen, die mir sympathisch sind.«

»Kommt es auch vor, dass Sie einfach nur nett sind?«

»Selten«, sagt er, und ich glaube ihm aufs Wort.

Der Wind hat sich gelegt, die Sonne steht jetzt höher am Himmel, ich ziehe meine Jacke aus und schlüpfe unauffällig in meine Schuhe zurück. Inzwischen redet er über Potsdam und architektonische Fehlgeburten, ich habe den Übergang verpasst und ärgere mich. Dann ist er bei den alten Griechen und zwei Minuten später bei der Hymne des Prometheus. Zwischendurch stockt er, als gäbe es nichts hinzuzufügen, wartet auf eine Frage meinerseits und erzählt dann weiter. Durch nichts entsteht der Eindruck, als wolle er mir auf irgendeine Weise imponieren, er scheint vielmehr einer spontanen inneren Geisteslust zu folgen. Weil er inzwischen bei dem Verhältnis von Musik und kindlicher Intelligenz angekommen ist, erfahre ich eher versehentlich, dass er vier Kinder hat.

»Von wie vielen Frauen?«, unterbreche ich ihn und entschuldige mich sofort für diese Frage.

»Sie lernen schnell«, schmunzelt er.

»Was?«

»Nettfrech zu sein.«

»Dann meinen Sie also, dass Sie mir sympathisch sind?«

»Ja«, sagt er geradeheraus.

Meine Finger nesteln an der Tischdecke. Erwartungsvoll schaut er mich an. Um Zeit zu schinden, trinke ich langsam den letzten Schluck Kaffee aus. Zwei Enten watscheln über die Terrasse. Plötzlich muss ich lachen.

»Um Ihre Antwort nicht weiter kommentieren zu müssen, mache ich Sie jetzt einfach darauf aufmerksam, was für ein herrlicher Tag heute ist und ... und darauf, dass Ihnen ein dunkles Hemd besser stünde und ...«

»Und?«

Einen Augenblick lang zögere ich. Weiß nicht, ob ich schon teilen will.

»Schauen Sie mal unauffällig zur Seite. Sehen Sie die alte Dame neben uns?«

Er schaut hinüber. Gerade trinkt sie einen Schluck Kaffee und stellt die Tasse wieder ab. Sie nimmt die Serviette und verdeckt damit den unteren Teil ihres Gesichts. Nur ihre Augen lächeln hinter dem weißen Stoff hervor. Ihrem Mann entgegen. Eine Jungmädchengeste. Nach einer Weile tupft sie ihre Lippen, beugt sich leicht nach vorne und legt die Serviette mit der gleichen Stelle auf seine Lippen.

Eisenberg schweigt, sein Gesicht verliert seinen bisherigen Ausdruck, es versucht sich zurückzuziehen. Sein Finger kreist über den Rand seiner Tasse.

»Ja«, sagt er, »sie ist schön.« Sein Finger wird langsamer. Und langsamer. Er schaut mich an. Zögert. Sein Finger hält inne. »Sie ist schön, weil sie liebt.«

Als würde er nach hinten sprechen. Leise. Hinter jedem Wort ein Punkt.

Ich schaue auf den See, finde aber nichts, worin mein Blick sich halten könnte. Der See liegt glatt und still in der Sonne und schaut zurück.

Eisenberg steht auf, verlässt die Terrasse und geht über die Löwenzahnwiese auf den Steg zu. Als er den Angler bemerkt, bleibt er stehen. Für einen kurzen Moment sieht es aus, als wisse er nicht, was er jetzt tun soll. Seine Unentschlossenheit rührt mich.

Ein alter schwarzer Saab parkt neben meinem Auto. Eisenberg hebt zum Gruß die Hand und öffnet die Autotür. Arnold steigt aus, sie begrüßen sich herzlich. Anscheinend kennen sie sich schon länger, denn beide hängen nun mit den Köpfen über dem offenen Kofferraum und laden mehrere Kisten Wein in Eisenbergs Auto um. Dann kommen sie auf mich zu, Arnold ist einen Kopf kleiner als Eisenberg, mit fahrigen Bewegungen versucht er ihm etwas verständlich zu machen. Aussagen verlangen von ihm stets hohen körperlichen Einsatz.

»Klara, meine Liebe, lassen Sie sich umarmen. Habe ich Sie nicht an einen zauberhaften Ort gelockt?«

Er zieht seinen alten Trenchcoat aus, den er, wie er immer wieder stolz erzählt, auf einem Flohmarkt erstanden hat. Sein Markenzeichen, einen braunen speckigen Hut, legt er auf den Tisch und wischt sich mit einem Taschentuch die glitzernden Schweißperlen von der Stirn.

»Darf ich Ihnen Professor Eisenberg vorstellen – ein herausragender Kollege und streitbarer Mann. Vor allem im Bereich ... ich vergaß, Sie kennen sich ja bereits.«

»Das kann man so nicht sagen«, erwidert Eisenberg.

Er hat zu seiner alten Form zurückgefunden.

»Wie auch immer«, geht Arnold dazwischen und wendet sich kurz an Eisenberg, »geben Sie mir und Frau Marxen eine halbe Stunde, nicht wahr Klara, mehr brauchen wir nicht. Vermutlich sind wir in zehn Minuten fertig, ein kurzer Blick auf Ihre Vorschläge, ich zeichne ab und fertig. Den Rest der Zeit möchte ich mit Ihnen plaudern. Sie müssen mir noch unbedingt erzählen wie ...«

»Ich ziehe mich dann diskret zurück«, sagt Eisenberg lächelnd, nimmt sein Jackett von der Stuhllehne und lässt sich einige Tische entfernt nieder.

Arnold winkt einen Kellner herbei und bestellt einen Kaffee und einen Cognac. Während er sich seiner Krawatte entledigt und seine Hemdärmel hochkrempelt, erzählt er mir von seinem letzten Urlaub in den Anden. Dass ich, seitdem wir uns kennen, in aller Regel den Part der geduldigen Zuhörerin übernehme, scheint ihm bisher nicht aufgefallen zu sein und mich stört es nicht. Er ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Seine Sätze und seine theatralischen Gebärden stimmen mich stets heiter und drängen meine eigene Befindlichkeit in den Hintergrund. Als er jedoch nach zwanzig Minuten noch immer nicht den dramatischen Höhepunkt seiner Geschichte erreicht hat, weise ich ihn vorsichtig auf den Termin mit Eisenberg hin.

»Ach Klara, meine Liebe, Sie haben ja so recht. Ein alter Mann wie ich verliert sich zunehmend in den eigenen Erlebnissen. Sehen Sie es mir nach, ich bitte Sie.«

Er beugt sich vor und spricht leise weiter, als wolle er mir ein Geheimnis anvertrauen.

»Schon als junger Mann hatte ich die schlechte Angewohnheit, immer ein wenig zu viel zu reden, konnte aber dennoch ein gesundes Maß an Selbstkontrolle mein Eigen nennen. Nun aber, da ich so alt bin, geht mir dieses immer mehr verloren, denn ich beginne zunehmend in Erinnerungen zu leben und da gibt es so viele und so schöne, dass ich mich immer wieder in ihnen ergehe, und wenn ich mich dann auch noch in der Gegenwart einer schönen Frau befinde, bin ich gar nicht mehr zu halten, denn was hätte ich sonst noch zu bieten – außer meinen Geschichten.«

Seine knochigen Finger versuchen seine grauen langen Haare, die sich in Ohrenhöhe wie ein flatternder Ring um seinen Kopf ziehen, ein wenig in Zaum zu halten.

»Liebster Dr. Arnold«, sage ich, »Sie kokettieren. Und das wissen Sie.«

Während meine Hand in meiner Tasche nach den Unterlagen sucht, sehe ich einige Tische entfernt Eisenbergs Rücken in unveränderter Haltung. Ich reihe vier verschiedene Layoutvorschläge vor Arnold auf. Nach wenigen Sekunden deutet er auf das Muster oben links.

»Warum das?«

»Bauch«, sagt er nur und zuckt mit den Schultern. »Gefällt mir am besten. Aber wenn Sie einen anderen Entwurf bevorzugen, an mir soll es nicht liegen. Hier sind Sie der Profi, nicht ich.«

»Sie sind so herrlich unkompliziert. Mit Ihren Kollegen quäle ich mich oft durch stundenlange Besprechungen.«

»Alles unerträgliche Profilneurotiker«, winkt Arnold ab, »der da hinten«, sagt er und deutet auf Eisenberg, »er ist zwar ein schwieriger Zeitgenosse, aber er ist gut und wird sich auch nie mit Nebensächlichkeiten aufhalten. O Gott, nein, Klara, verstehen Sie die ›Nebensächlichkeiten‹ jetzt bitte nicht falsch. Gute Inhalte müssen gut verpackt sein, insofern bin ich ja geradezu abhängig von Ihnen, aber jeder sollte nur das tun, was er auch wirklich kann. Sagen Sie Eisenberg Bescheid, dass wir fertig sind, wenn Sie an ihm vorbeikommen? Und Ihr Frühstück bezahle ich. Keine Widerrede.«

Er nimmt mich in den Arm. Seine dünnen Lippen küssen mich auf die Wange.

Mittlerweilen ist es so warm, dass einige Sonnenschirme aus einem angrenzenden Schuppen geholt werden. Der Angler ist immer noch da, inzwischen hat er sich Schuhe und Socken ausgezogen, er sitzt auf dem Steg, seine Füße baumeln im Wasser. Ich klemme mir meine Tasche unter den Arm und gehe über die Terrasse bis an den letzten Tisch, an dem Eisenberg sitzt.

»Wir sind fertig.«

Er setzt seine Sonnenbrille ab und schaut mich an.

»Und? Wie lange hat seine Entscheidung gedauert?«

»Etwa zehn Sekunden.«

»Das habe ich mir gedacht. Aber glauben Sie nicht, dass er auf diese zehn Sekunden verzichten würde. Er muss seine Uneitelkeit ja schließlich unter Beweis stellen. Sie sind sein Beweis.« Er steht auf und reicht mir die Hand. »Ein netter Beweis.«

Ich erwidere seinen Händedruck, der fest und angenehm ist und verabschiede mich. Für einen Moment bedaure ich, dass er jetzt bleibt und ich gehen muss. Meine Füße wandern schon zurück durch die blühende Maiwiese, da ruft er meinen Namen und bedeutet mir stehen zu bleiben. Ich drehe mich um und während ich noch einmal zurückgehe, frage ich mich, warum er mir nicht nachgegangen ist, wenn er etwas vergessen haben sollte, warum ich auf dieses Winken so selbstverständlich reagiere. Er kommt mir ein paar Schritte entgegen.

»Am 15. Juli um 19.30 Uhr im Literaturcafé in der Fasanenstraße«, sagt Eisenberg mit klarer fester Stimme, »ich warte genau zehn Minuten, dann gehe ich.«

»Wie bitte?«