Das verborgene Ich E-Book

5,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

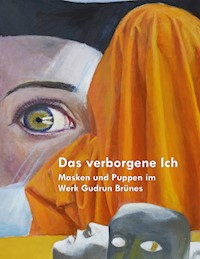

Welch eine Fülle und Aussagekraft die Darstellung von Masken und Puppen entwickeln kann, lässt sich am Werk Gudrun Brünes ablesen. Die im Havelland ansässige Künstlerin formuliert auf diese Weise Kommentare zu Zeitgeschichte und Gesellschaft, zur Kunstgeschichte und zum Menschsein mit seinen Ängsten und Hoffnungen. Wobei sie stets darauf beharrt, dass es der Betrachter sei, der am Ende das Bild im Rahmen seiner Wahrnehmung und Gefühlswelt deutet, aber in der Schwebe bleibt, denn die Bilder verweigern ihm die letztgültige Aussage. Es ist ein Spiel mit Identitäten, das in den Bildern entwickelt wird - ähnlich der Maskerade in der Fastnacht verschwindet der Mensch hinter der Maske, während die Puppe zu seinem Stellvertreter wird - die Grenzen zwischen Mensch und Kunstfigur sind fließend.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 19

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Jusques ici j'ai vubeaucoup de masques,

quand verrai-je des visages d'hommes?

-

Bisher habe ich viele Masken gesehen;

wann werde ich menschliche Gesichter sehen?

-

Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse,

Amsterdam 1761

2 | Selbstbildnis mit Pinsel und Masken, 2009, Mischtechnik auf Hartfaser, 100 x 80 cm

Inhaltsverzeichnis

Das verborgene Ich

Im Gespräch mit Gudrun Brüne

Sesam öffne dich

Kurzbiographie

Einzelausstellungen (Auswahl)

Das verborgene Ich

Masken und Puppen bilden den Kern von Gudrun Brünes Werk. Es war die Puppe, die der Malerin Ende der 70er Jahre den Weg zum lang ersehnten eigenständigen Kunstschaffen aufzeigte. Ein Zufallsfund brachte die Dinge ins Rollen: Auf dem Dachboden der Mutter suchte sie damals nach Spielzeug für ihre kleine Nichte und stieß dabei auf eine Anzahl alter, teilweise zerbrochener Puppen. Der Anblick berührte sie – und zugleich boten ihr die glatten Puppengesichter die Gelegenheit, sich von dem expressiven Pinselstrich Bernhard Heisigs zu lösen. In ihn hatte sie sich als Bewerberin für ein Studium an der Leipziger Hochschule für Graphik und Buchkunst (HGB) auf Anhieb verliebt und mit ihm schließlich 50 Jahre ihres Lebens geteilt.

Aber: „Es wächst nichts im Schatten großer Bäume.“ Was schon für Constantin Brancusi, Schüler Auguste Rodins, Anfang des 20. Jahrhunderts galt, stellte auch für Gudrun Brüne ein Problem in Bezug auf den hochbegabten Maler Heisig dar. Dessen expressiver Stil taugte aber - zu ihrem Glück - nicht für die Wiedergabe unbewegter Puppengesichter. Hier half Otto Dix, unter anderem mit seinen „Lehrbriefen an einen imaginären Schüler“. Brüne stieg um auf eine Mischtechnik, bei der mit Ei-Tempera-Farbe in feuchte Ölfarbe hineingemalt wird, was auch den Wechsel von Leinwand auf den festen Hartfaser-Bildträger erforderte und den Farben eine besondere Leuchtkraft verleiht. Später dann trat nach der Konfrontation mit den Bildern James Ensors auch die Maske als Motiv hinzu.