Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Kurz vor Schichtende überkommt Leo Känzig, Tramfahrer bei den Verkehrsbetrieben Zürich, die Müdigkeit. Träumt er, oder lag da gerade wirklich ein regloser Mann vor dem Bahnhof Enge? Passanten sind um diese Uhrzeit keine mehr unterwegs. Die Station ist nur spärlich beleuchtet, und die letzten beiden Fahrgäste in Känzigs Tram scheinen nichts Ungewöhnliches bemerkt zu haben, sie hängen immer noch dösend in den Sitzen. Bevor er nach Zürich kam, war Känzig Chefermittler bei der Kriminalpolizei Uster. Einmal Polizist, immer Polizist, und ein Polizist sieht nicht weg. Er steigt aus. Auf dem Bahnhofsvorplatz: kein Mann, dafür Blutspuren und ein Schlüssel zu einem Schliessfach. Känzig kontaktiert die Polizei und wird am nächsten Tag zur Befragung auf die Urania-Wache bestellt. Unzählige Stunden hat er in Verhörräumen verbracht, bislang war aber immer er derjenige gewesen, der die Fragen stellte. Als Zeuge ist es seine Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Aber kann er seiner Erinnerung trauen? Hat da wirklich ein Mann gelegen? Tot? Wer hat seine Leiche weggeschafft? Und wohin führt der Schlüssel? Um nicht selbst auf dem Abstellgleis zu landen, ermittelt Känzig bald schon auf eigene Faust.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Beat Grossrieder

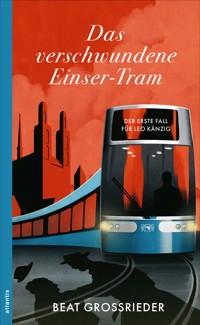

Das verschwundene Einser-Tram

Der erste Fall für Leo Känzig

Kriminalroman

Atlantis

Für Silvie und Louise

1

Leo Känzig stutzte, als er sich in der Führerkabine des Siebner-Trams nach hinten zu seiner Jacke umdrehte, die am Haken beim Fenster zum Passagierraum baumelte. Bald würde er sie überziehen und in den verdienten Feierabend entschwinden können. Ihm war, als hätte er soeben durchs Seitenfenster etwas Unerhörtes gesehen. Seine Beobachtung hatte er nur flüchtig aus dem Augenwinkel und in der Vorbeifahrt gemacht.

Weil es bereits auf eins in der Früh zuging, waren alle Gassen und Plätze um den Bahnhof Enge dunkel und menschenleer. Doch auch als sein Tram 2000 über die vielen Weichen auf den Bahnhofplatz holperte und ihn wieder ein wenig wachrüttelte, wollte ihm das Bild nicht aus dem Kopf gehen: Da hatte doch ein Mann auf dem Gehsteig gelegen! Er war dunkel gekleidet gewesen, hatte einen Arm steif von sich gestreckt und das Gesicht nach unten gerichtet.

Passanten hatte Känzig dort keine entdeckt. Auch nicht an der Haltestelle des Dreizehners etwas weiter oben, wo ein Lichtschein über den vom letzten Regen noch feuchten Asphalt schimmerte und diesen zum Glitzern brachte, als wäre er Teil der Lucy-Weihnachtsbeleuchtung in der Bahnhofstrasse.

Oder hatte er geträumt? Machte sich das Schlafmanko, das ihn seit der Geburt seiner zweiten Tochter Laura vor einem knappen halben Jahr plagte, in Form von Halluzinationen bemerkbar? Die Känzigs führten eine egalitäre Ehe, seine Frau Simone hatte ihm noch vor dem ersten Zungenkuss das Versprechen abgenommen, er müsse sich in der Betreuung des Nachwuchses ebenso engagieren wie sie. Simone hatte Kinder gewollt, mindestens zwei, lieber noch mehr. Aber das Windelwechseln und Zubettbringen wollte sie hübsch halbiert haben.

Leo und Simone kannten sich seit über zwanzig Jahren, seit ihrer Zeit am Gymnasium, wo sie Parallelklassen besucht und sich auf einer Studentenparty ineinander verliebt hatten. Leo liebte seine Simone und seine Töchter Luisa und Laura, auch wenn der Alltag mit ihnen schon sehr fordernd war. Und ihn ab und zu von seinen Leidenschaften abhielt. Vom Radfahren mit seinen Kollegen etwa. Oder vom Kältebaden, das er im Winterhalbjahr so gut wie täglich praktizierte.

Es ist nicht immer leicht, eine Familie zu haben, dachte Känzig, als er am Bahnhof stoppte und die Türen des Trams öffnete. Aber keine Familie zu haben, wäre erst recht nicht leicht. Was würde er tun ohne seine drei Lieben? Wofür würde er hier bei den Verkehrsbetrieben der Stadt Zürich VBZ Geld verdienen, wenn nicht für Frau und Kind? Dabei war sein Job teils gar nicht so familienfreundlich. Seine Nachtschichten und Wochenenddienste ließen sich nicht so einfach in die Familienagenda einfügen, die Simone immer auf der Küchenablage griffbereit hatte und die lückenlos zu befüllen sie niemals vergaß. Geburtstage, Hochzeiten, Ferienwochen, Großelternbesuche, Zahnarztvisiten – alles immer drin. Bereits in seinem früheren Job als Chefermittler bei der Kantonspolizei in Uster hatte er viele unregelmäßige Dienste gehabt, was die Planbarkeit des Familienlebens ebenfalls stark tangiert hatte.

Känzig wusste, dass Simone deshalb heimlich erleichtert gewesen war, als er vor zwei Jahren seinen Polizeihut an den Nagel hängen musste. Er hatte bei den Ermittlungen im Fall des »Todesengels von Uster« übers Ziel hinausgeschossen und illegal Abhörwanzen und Videoüberwachungen eingesetzt. Damit wollte er den Krankenpfleger überführen, den man für eine rätselhafte Häufung von Patiententoden verantwortlich gemacht hatte. Auch dass er im Berufsalltag zwingend mit einer Schusswaffe unterwegs sein musste, hatte Simone immer sehr beunruhigt. Sie hatte gehofft, dass er einen neuen Job finden würde, der weniger gefährlich und nervenaufreibend war. Und in Sachen Arbeitszeiten etwas mehr in Richtung Nullachtfünfzehn zielte. Endlich wären die Sondereinsätze und nächtlichen Verhörmarathons vorbei, die bei seinen Polizeiermittlungen in Uster öfters vorgekommen waren. Das hatte in Simones Agenda nicht nur einmal für wüste Radiergummischlieren, durchgestrichene Vorfreudenotizen und frustriert herausgerissene Seiten gesorgt.

Aber, ehrlich gesagt, war es im neuen Job nicht viel besser. Als Tramfahrer hatte Leo Känzig genauso zahlreiche unregelmäßige Einsätze zu absolvieren. Nachtschichten und Wochenenddienste gehörten zu seiner Arbeit wie der Senf zur Wurst am Sternengrill. Immerhin waren diese Sonderschichten meist weit im Voraus festgelegt. Und er hantierte im neuen Job zwar nicht mehr mit einer Pistole, aber gerade ungefährlich war es auch nicht, ein fast vierzig Meter langes Tram mit einem Gewicht von beinahe vierzig Tonnen durch die Stadt zu bugsieren. Der Bremsweg einer solchen Komposition war bei nassen Straßen mindestens dreimal so lang wie der eines Autos. Scherzhaft sagte Leo gegenüber seiner Frau und seinen Kollegen, dass es in Zürich nur wenige Dinge gebe, die immer Vortritt hätten: erstens Polizei und Feuerwehr, zweitens der Krankenwagen und drittens das Tram.

Auf seinen privaten Wegen durch die Stadt nahm Känzig jedoch fast nie das Tram oder den Bus. Er war ein eingefleischter Fahrradfahrer, der sich weder von Graupelschauer und Eisregen noch von Steigungen wie Albisgüetli oder Zoo einschüchtern ließ. Er war der festen Überzeugung, mit dem Fahrrad in aller Regel schneller als mit dem ÖV ans Ziel zu kommen. Außerdem hielt ihn das Fahrrad fit, was er mit seinen 45 Jahren gut gebrauchen konnte. Er sehe gut aus für sein Alter, hörte er nicht nur von seiner Simone, sondern auch von den Männern seines Velogrüppchens und von den befreundeten Berufskollegen. Er war groß, schlank, hatte immer noch volles Haar, das nur an den Schläfen leicht ergraut war. Meistens trug er Jeans und Langarmshirts, dazu Lederschuhe und Vintagejacken. Seine Kleider wie auch seine Fahrräder und die meisten seiner sonstigen Besitztümer stöberte er mit viel Geduld und geschultem Jagdinstinkt auf Flohmärkten, in Secondhandläden sowie auf Plattformen wie Etsy, Ricardo und Tutti auf.

Im Rückspiegel erkannte Leo Känzig, dass in seinem Siebner nur noch zwei Passagiere an Bord waren. Sie mussten angetrunken sein und hingen krumm wie Bananen in ihren Sitzen. Bei den Zeitungsboxen am Bahnhof Enge war bereits der Spediteur vorgefahren, um das Gratisblatt für den nächsten Tag einzufüllen.

Dieser Bote weiß vermutlich wenig darüber, welche Schreckensmeldungen das Blatt für den nächsten Morgen bereithält, dachte Känzig. Nur so ließ sich erklären, weshalb der Mann ein fröhliches Lied summte, während er die Zeitungen stapelweise in die Boxen schob. Dann fuhr er mit seinem Elektrowagen wieder in die Nacht hinaus. Vollkommen lautlos, wie er gekommen war, was gespenstisch wirkte.

Känzig selbst las fast keine Zeitungen mehr. Die gedruckte Ausgabe im Briefkasten hatten sie abbestellt, als sie vor vier Jahren Luisa bekommen hatten und die freie Zeit immer knapper geworden war. Das digitale Abo hatten sie Jahr für Jahr stets ein wenig unmotivierter erneuert. Aber am Handy oder am Bildschirm las er selten ganze Berichte. Meistens überflog er nur die Schlagzeilen, um über das Wichtigste informiert zu sein. So hatte er letztes Jahr auch eher zufällig beim Surfen in den News davon erfahren, dass der »Todesengel von Uster« tatsächlich jener Pfleger gewesen war, den er verdächtigt und observiert hatte. Der Mann war in flagranti ertappt worden, hatte ein Geständnis abgelegt und saß nun für ein Jahrzehnt im Gefängnis. Das war für Känzig eine späte Genugtuung gewesen. Auch wenn er durch diese Verurteilung sein Ausscheiden aus dem Polizeicorps nicht hatte rückgängig machen können.

Schon wollte er den Arm ausstrecken und den Kippschalter betätigen, mit dem die Tramtüren geschlossen wurden, als ihm seine Hand den Gehorsam verweigerte. Eine Stimme in seinem Innersten befahl ihm, jetzt ultimativ nachschauen zu gehen und zu klären, ob dort ein Mann auf dem Gehsteig lag oder nicht. Einmal Polizist, immer Polizist; er konnte an einem potenziellen Tatort doch nicht einfach vorbeischlendern wie ein trocken-therapierter Alkoholiker an einem Liquor Shop. Früher, als Polizist, hätte er keine Sekunde gezögert und wäre der Sache nachgegangen. Und nun? Nun hatte er Familie, war eingespannt in die Betreuung der Kinder und die Beziehung zu seiner Frau. Und seinen Karriereknick in Uster hatte er auch noch nicht richtig verdaut, wie er sich eingestehen musste. Der unschöne Abgang dort beschäftigte ihn noch immer. Trotzdem: Stand er nicht doch irgendwie in der Pflicht zu handeln? Weil er zufällig Zeuge eines womöglich tragischen Vorfalls geworden war? Falls der Mann tatsächlich dort liegen sollte, bräuchte er bestimmt Hilfe. Würde er diese verweigern, könnte er sich am Ende strafbar machen.

Er griff zum Funkmikrophon, stellte die Verbindung zur Leitstelle her und ließ sich mit seinem Freund Sam Gröbli verbinden, von dem er wusste, dass er an diesem Sonntagabend Ende September Nachtdienst hatte. Tatsächlich hörte er nach einem Knacken und einem Rauschen die vertraute Stimme von Sam, der fürs Leben gern selbst Trams pilotiert hätte, dies aufgrund eines Rückenleidens aber nicht konnte. Nun steckte er seine ganze Leidenschaft für die Schienenfahrt in seine Arbeit auf der Leitstelle. Känzig hatte ihn kennengelernt, nachdem er in Zürich seine Ausbildung begonnen hatte und sie bei einem Mitarbeiterturnier im Tischfußball als Siegerteam den Pokal abgeräumt hatten. Denn Sam Gröbli hatte auch davon geträumt, Profifußballer zu werden, was erneut sein Rücken nicht zugelassen hatte. So hatte er sich zum virtuosen Tischkicker emporgearbeitet, der in den einschlägigen Bars von Zürich für seine Dribblings und Hammerschüsse gefürchtet war.

»Sam, hier Leo, hör zu. Ich bin beim Bahnhof Enge mit dem Siebner-Lumpensammler. Es sind nur noch zwei Fahrgäste mit mir, und ich muss anhalten und etwas Dringendes klären. Das ist doch bestimmt kein Problem, wenn ich die beiden Passagiere einen Moment warten lasse und vielleicht eine Viertelstunde später ins Depot fahre, oder?«

»So, so, der Känzig macht Mätzchen! Kurz vor Feierabend noch den Fahrplan durcheinanderbringen nur wegen einer Pinkelpause? Komm, das kannst du dir doch verkneifen bis Wollishofen. Du bist ja schließlich Kälteschwimmer und hast deswegen sicher eine gestärkte Blase.«

»Das hat doch mit Kälteschwimmen nichts zu tun«, entgegnete Känzig und schnaufte hörbar aus. Er war es gewohnt, die verrücktesten Sticheleien einzustecken, sobald es um seine große außerberufliche Passion ging. Das Kälteschwimmen bestand darin, den ganzen Winter über in den Zürichsee oder sonst ein Gewässer zu gehen. Man blieb minutenlang im kalten Wasser, selbst wenn sich auf der Oberfläche Eis gebildet hatte, die Luft vor Kälte klirrte und es an Land schneite. Känzig war nicht eigentlich Kälteschwimmer, sondern Kältebader – er stieg ins Wasser und verharrte dort eine bestimmte Zeit lang reglos wie bei einer Meditation. Die Kälteschwimmer hingegen schwammen tatsächlich und brachten eine gewisse Strecke hinter sich. Wobei viele auch den Kopf untertauchten, was Känzig lieber unterließ.

Er hatte dermaßen Gefallen gefunden an den eisigen Bädern, dass er sie täglich praktizierte und sogar Mitglied der Swiss Cold Training Association geworden war, deren Anlässe er manchmal besuchte. Auch im Urlaub frönte er dem Kältebaden und suchte sich vor Ort Brunnen, Flüsse, Bergbäche und Gletscherseen als Kältequellen. Manchmal musste ein Rinnsal in einem Waldbächlein genügen, manchmal stieg er einfach in den Dorfbrunnen. Kamen ihm dann Passanten entgegen, die den Kopf schüttelten angesichts des fremden Mannes, der mitten im Winter halbnackt mit Badehose, Neoprensocken und krebsroter Haut durchs Dorf stakste, hob er freundlich die Hand zum Gruß. Selten sagten diese Leute etwas, meistens ließen sie nur ihre skeptischen Blicke sprechen. Suchte aber jemand das Gespräch, gab Känzig gern Auskunft. Etwa über seine Erfahrung, wie gut das Kaltwasser sein Immunsystem stärke und seinen Winterblues vertrieb.

Im Kollegenkreis aber wurde viel gefrotzelt: »In deinem Fall würde ich sofort eine Patientenverfügung aufsetzen, sonst gehen deine Organe nach deinem Herzinfarkt im kalten Wasser ungefragt an die Medizin«, war ein Kommentar noch von der netteren Sorte. »Die Lebensversicherung zahlt keinen Rappen bei offensichtlichem Selbstmord im Eiswasser«, hieß es auch. Und andere schilderten ihm, wie horribel Wasserleichen aussähen mit ihren aufgeblähten, käsbleichen Bäuchen, den bläulichen Zehen und dem aufgequollenen Gesicht. Sein Freund Sam setzte dem noch eines drauf, wenn er meinte: »Du wirst dir noch die Eier abfrieren, und dann hat deine Simone das Geschenk!« Dabei hatte er gerade nach einem Bad im eiskalten See besonders schönen Sex mit Simone. Das kam etwa vor, wenn Luisa in der Krippe war, Simone als Lehrerin ihren schulfreien Mittwochnachmittag genießen konnte und er wegen Kompensation auch nicht arbeiten musste. Aber das rieb Känzig seinem Freund nicht unter die Nase. Aus Respekt davor, dass Sam seit Ewigkeiten Junggeselle war und es bestimmt bleiben würde. Eine Frau, die klarkommen könnte mit dem kleingewachsenen, buckligen Nerd mit der dicken Brille, der grauen Stoppelfrisur, der unstillbaren Leidenschaft für Schienenverkehr und der großen Sammlung an T-Shirts mit Witzbotschaften wie: »Wer ständig säuft, führt auch ein geregeltes Leben!«; eine Frau, die das alles lustig fände, war schwierig zu finden. Känzig schätzte Sam sehr für sein enormes Wissen über den Schienenverkehr im Allgemeinen und die Zürcher Trams im Besonderen. Sollte er als Trampilot jemals irgendwo anstehen oder in Schieflage geraten, würde er immer auf Sam zählen können. Dessen war sich Känzig bewusst.

»Ich muss nicht pinkeln«, erwiderte er. »Aber ich habe beim Vorbeifahren einen Mann auf dem Gehsteig liegen sehen, steif wie ein Brett – und da will ich nachschauen, was los ist. Sag du einfach der Dispo und der Reinigung, der letzte Siebner komme heute etwas verspätet, von mir aus mit der Begründung ›Kollision im Gleisbereich‹ oder ›Demonstrationszug im Haltestellensektor‹. Oder erfinde irgendwas, du weißt ja Bescheid und hast Erfahrung. Dir wird schon was einfallen.«

Durch die Funkverbindung hindurch konnte Leo Känzig spüren, wie bei seinem Gegenüber allmählich das Gedankenkarussell in Gang kam. Eine Weile herrschte beredte Stille, unterbrochen nur von gelegentlichen Störgeräuschen in der Leitung. Dann war Sam Gröbli so weit und setzte zum Kreuzverhör an:

»Aber Leo, du wirst doch jetzt nicht Blut gerochen haben und wieder Detektiv spielen wollen, oder? Wenn da draußen einer liegt, dann ist das Sache der richtigen Polizei. Und sicher nicht das Bier eines Ex-Fahnders aus Uster, der das Schnüffeln nicht lassen kann. Willst du da raus und den Helden spielen? Vergiss es, wir sind nicht bei Tatort, der war um zwanzig Uhr und ist längst gelaufen. Informier einfach die Polizei, die sollen vorbeikommen, Punkt. Oder besser mache ich den Anruf an deiner Stelle grad selbst. Nenn mir doch deinen exakten Standort.«

Känzig hatte damit rechnen müssen, dass Sam ihm die Nachforschung ausreden würde. Allerdings war seine Neugierde inzwischen so weit angestachelt, dass es für ihn kein Zurück mehr gab. Ihm kam das Kinderbuch mit Pettersson und Findus in den Sinn, das er in diesen Tagen so oft mit Luisa anschaute. Seine Kleine liebte das Buch über alles. Und er liebte es, sie beim Vorlesen auf den Schoß zu nehmen und seine Nase sanft auf ihren so herzerweichend duftenden Hinterkopf zu legen. Er trug den Pettersson-Band immer mit sich, wenn er dienstags frei hatte und mit ihr auf den Wochenmarkt ging und sie sich anschließend in ein Café setzten. Es ging in der Geschichte um die ominöse Geburtstagstorte für den Kater Findus, die aus einem Turm an geschichteten Pfannkuchen bestand. Alles war bereit, die Eier schön geputzt und die Milch portioniert – bloß fehlte das Mehl. Um Mehl zu kaufen, brauchte es ein Fahrrad – bloß war das Rad platt. Um es aufzupumpen, musste man in den Schuppen – bloß war der Schlüssel zum Schuppen verschwunden. Und so fort. Aber Pettersson ließ sich durch nichts mehr aufhalten, weil ihm der Gedanke an die Torte längst den Mund wässrig gemacht und die Vernunft vernebelt hatte.

So erging es auch Leo Känzig. Er wollte jetzt da raus. Punkt. Prompt kam ihm, wie oft in solchen Momenten, der entscheidende Einfall:

»Der Mann braucht bestimmt Nothilfe. Es wäre nicht nur falsch, sondern geradezu sträflich, der Sache nicht auf den Grund zu gehen. Ich könnte verklagt werden wegen unterlassener Hilfeleistung in einem Notfall. Komm, Sam, du schaukelst das mit den Leuten vom Depot. Und ich kümmere mich um meine zwei Passagiere. Dafür lade ich dich mal wieder zu einer schönen Bar-Tour mit Tischkicker ein.«

Nachdem Sam murrend eingewilligt hatte, schaltete Leo das Mikrophon für eine Durchsage an die Fahrgäste ein. »Wegen einer technischen Störung erhält unser Tram circa zehn Minuten Abfahrtsverspätung. Die Türen bleiben geöffnet, falls Sie aussteigen möchten.« Im Rückspiegel sah er, dass seine Botschaft beim Duo, das nach wie vor in Bananenhaltung in den Sitzen hing, zwar angekommen war – beide hatten den Kopf hochgereckt und zugehört. Anstalten, das Tram zu verlassen, machten sie aber keine. Sie sanken wieder zurück in ihre Sitzschalen und dösten weiter.

Leo Känzig erhob sich von seinem Fahrersitz und öffnete das Törchen der Kabine. Da stand er nun, eins fünfundneunzig groß und vom Hosensaum bis zum Hemdkragen in repräsentatives Uniformtuch gekleidet. Er streifte die Jacke über und schritt mit klackenden Absätzen durch den Fahrgastraum.

Plötzlich fühlte er sich wieder ein bisschen wie früher in Uster, wo er mit seiner imposanten Erscheinung meist für ehrfürchtiges Raunen gesorgt hatte, wann immer er an einem Tatort eingetroffen war. Ein Untergebener hatte dann für ihn beflissen das Absperrband hochgehalten, damit er unten durchschlüpfen und die Ermittlungen starten konnte. Und ja, irgendwie wäre er schon noch gern weiterhin bei der Kantonspolizei im Einsatz gewesen. Doch plötzlich hatte er erstmals das Gefühl, dass er sich vielleicht auch mit seiner neuen Rolle als Tramfahrer versöhnen konnte. Vielleicht würde er auch in dieser Funktion, in der er wie nur wenige andere buchstäblich die ganze Stadt erfahren konnte, nicht völlig auf eigene, spannende Ermittlungen verzichten müssen.

Als er an den beiden Passagieren vorbeischritt, die ihn kommen hörten und aufschreckten, schaute er sie lächelnd an und hob lässig wie ein amerikanischer Filmstar die Hand zum Gruß. Dann entstieg er dem Fahrzeug durch die hinterste Tür, um draußen nach dem Rechten zu sehen.

2

Gedankenversunken brachte Känzig die wenigen hundert Meter vom Bahnhofplatz zur vermuteten Stelle neben der Post Enge hinter sich. Der Himmel war von einem tiefen, dunklen Blau und hüllte alles in eine schwere, samtene Stille. So, als wäre man nicht in einer pulsierenden Stadt, sondern irgendwo auf dem sandigen Grund der Tiefsee. Die Bäume im Park der Kantonsschule hoben sich wie übergroße mutierte Korallen vom Horizont ab. Am Ende der steilen Böschung machten die rot-weißen Absperrlatten einer Großbaustelle die Bahngeleise fast unsichtbar. Hinter der Baustelle verloren sie sich gänzlich in einem Tunnel. Dessen Portalöffnung war stockdunkel und erinnerte Känzig ans Höllentor von Rodin beim Kunsthaus. Weiter vorn wirkten die Schienenstränge wie Blutgefäße, die niemand mehr brauchte, weil zu dieser Stunde keine Züge mehr verkehrten. Sie schimmerten blass im rötlichen Licht einer großen Lampe, die an Drähten befestigt über dem Graben hing. Es roch nach Rost, Fäkalien und Bremsabrieb.

Als Känzig über die Bederstrasse gehen wollte, hätte er fast das Taxi übersehen, das in diesem Moment herangebraust kam. Es hupte, weil es einem uniformierten Tramführer ohne Tram ausweichen musste, der mitten auf der Fahrbahn stand. Känzig hechtete zur Seite und winkte dem Taxi versöhnlich hinterher. Dann dachte er daran, dass noch zwei Fahrgäste im Tram saßen und er die Komposition später ins Depot fahren musste.

Mit dem Tram verband ihn eine Hassliebe. Zwar war das Gefährt nützlich und umweltfreundlich, aber auch teuer und langsam. Es hatte für ihn auch etwas Muffiges, Schweres an sich. Die ausdruckslosen Gesichter der Fahrgäste an einem regnerischen Montagmorgen, fast alle von einem Smartphone bestrahlt, konnten seine Laune wie auf Knopfdruck in die Tiefe ziehen, als hätte jemand einen starken Magneten ans Fahrgestell geheftet. Bereits das Rascheln beim schwungvollen Umblättern der 20 Minuten wurde von manchen Fahrgästen als Lärmbelästigung empfunden und mit schiefen Blicken taxiert. Um in solchen Situationen gelassen zu bleiben, versuchte Känzig in jenen ruhigen Atemrhythmus zu kommen, in dem er sich beim Kältebad immer so gut konzentrieren konnte.

Er war an der Stelle angekommen, wo er zuvor den ausgestreckt liegenden Mann wahrgenommen zu haben glaubte. Der Ort war leer, zumindest fast: Vor ihm befand sich ein Stab aus hellem Holz, an dessen einem Ende ein Schlüssel und eine Plakette mit der Nummer 1 befestigt waren. Reflexartig hob Känzig den Schlüsselanhänger auf. Doch kaum hielt er ihn in der Hand, kroch ihm eine schlimme Ahnung den Rücken hoch: Er hatte ein mögliches Beweismittel berührt, was ihm als geschultem Polizisten nicht hätte passieren dürfen. Wo war er mit den Gedanken gewesen? Bei den schlaflosen Nächten wegen der kleinen Laura? Beim baldigen Feierabendbier zu Hause? Bei seinem Tram mit den wartenden Fahrgästen? Egal, er musste schleunigst handeln und die Polizei verständigen. Denn neben der Fundstelle des Schlüssels hatte er auf dem Asphalt Blutspuren entdeckt. Nun hielt er sich aber zurück, ließ sich auf die Knie nieder und schaute die Flecken ohne Berührung von Nahem an.

Dann drehte er eine Runde in der Umgebung, um zu sehen, ob der Mann vielleicht weggeschleppt worden war. Oder ob sich sonst etwas von Bedeutung finden ließe. Dabei behielt er den Schlüssel bei sich. Er spähte hinter Müllcontainer und Thuyahecken, in Kellerabgänge und Velounterstände. Nichts. Eine Katze kam auf ihn zu. Ihr Fell war aschgrau und verschmolz fast mit der Dunkelheit der Nacht. Erst als sie ihm um die Beine strich, bemerkte Känzig, dass sie eine Maus zwischen den Zähnen hielt, die noch leise fiepte. Die Katze legte Känzig ihre Beute zu Füßen, schaute ihn an, als wollte sie ein Lob für ihr Geschenk. Sie setzte sich ganz dicht neben ihn auf den feuchten Teer und berührte dabei seine Knöchel. Als sich Känzig nicht rührte, verschwand sie miauend hinter einem Busch.

Seufzend holte er sein Handy aus der Jacke. Nach wenigen Sekunden hatte er die Polizeiwache am Draht, die sogleich eine Streife aufbot.

Minuten später schwenkte ein weiß-oranger VW-Bus vom Tessinerplatz her in die Gutenbergstrasse ein, wo Känzig bereitstand und dem Fahrer mit überdeutlichem Winken anzeigte, sich ganz rechts Richtung Post zu halten und bloß nicht über die schönen Blutspuren links von ihm zu fahren. Als der Bulli abgestellt war, stiegen der Fahrer und eine Polizistin aus und schlenderten auf Känzig zu. Im Schummerlicht hätte man alle drei für Polizeibeamte halten können, denn auch Känzig trug ja seine Uniform. Wobei der markante Gürtel mit Pistole, Schlagstock, Handschellen und all den anderen dienstlichen Accessoires fehlte. Wodurch der Trämler doch ein wenig abgehalftert aussah. Was er ja auch war.

Als wollte er dies kompensieren, holte Känzig, noch bevor die Beamten ihn überhaupt nach seinem Namen gefragt hatten, zu einem Tatortrapport aus, der in seiner mustergültigen Präzision ins Handbuch für Polizeiaspiranten gehört hätte:

»Guten Abend. Wie gut, sind Sie so schnell gekommen. Känzig ist mein Name, Leo Känzig, geboren 22. August 1979, wohnhaft in 8055 Zürich. Ich bin Tramfahrer und war heute mit dem Siebner unterwegs, Stettbach-Wollishofen. Beim letzten Kurs, das bedeutet am Sonntag Ankunft Bahnhof Enge um 00:57 Uhr, sehe ich beim Vorbeifahren einen Mann regungslos auf dem Boden liegen, genau hier, wo wir stehen. Ich steige aus dem Tram, das jetzt dort beim Bahnhof wartet und nachher noch ins Depot muss. Ich komme hierher – und finde nichts mehr außer diesem Schlüssel und Blutspuren. Ich stelle den Schlüssel sicher und untersuche die Umgebung, durchkämme alles systematisch von oben bis unten. Aber der Mann bleibt verschollen. Passanten oder Augenzeugen scheint es keine zu geben, zumindest nach vorläufigen Erkenntnissen nicht. Und ja, dann habe ich die Polizei gerufen.«

Känzig hielt den Schlüssel noch in der Hand und streckte ihn den Beamten entgegen. Wie auf jeden Blitz ein Donner folgt, bestätigte sich seine Befürchtung, dass man ihn wegen Kontamination eines zentralen Beweismittels in die Mangel nehmen würde. Wachtmeister Beat Schöni, dessen Statur an einen großen Retrokühlschrank mit abgerundeten Ecken erinnerte, wobei der markante Türgriff in einer ebensolchen Nase seine Entsprechung fand, ergriff zuerst das Wort. Lustig hob und senkte sich beim Sprechen seine Dienstmütze, die eine gute Nummer zu klein war. Sein Mund formte den flüssig austretenden Sätzen schöne Kreise, Konvexe und Konkaven. Sein Kopf lief rot an, seine Bassstimme brummte.

Gerade so, dachte Känzig, als stünde ein Tenor zum Üben der Artikulation daheim vor dem Schlafzimmerspiegel, während die Frau bereits im Bett liegt und noch ihre Fingernägel lackiert.

Aber Schöni flötete keine Floskeln aus einer italienischen Arie in den Septemberabend, sondern sprach Klartext. Er hob die Stimme an und kam ohne Umschweife auf den Schlüssel zu sprechen:

»Herr Känzig, Sie sind nicht ganz bei Trost! Wir haben es hier mit einem möglichen Tatort zu tun. Und alles, was Ihnen einfällt, ist, das wichtigste Beweisstück mit Ihren Fingerabdrücken zu besudeln. Falls hier wirklich ein Mann lag, von dem angeblich auch diese Blutspuren stammen, dann könnte uns der Schlüsselanhänger mit hoher Wahrscheinlichkeit Hinweise auf involvierte Personen liefern. Aber jetzt ist dieses Beweisstück für uns noch etwa so viel wert wie eine CS-Aktie für einen Kleinanleger. Gibt es denn Zeugen, die bestätigen können, was Sie gesehen haben wollen?«

»Nein, ich fürchte nicht«, antwortete Känzig, der Schönis Standpauke erst verdauen musste. Als er die Situation vor seinem inneren Auge durchging, wurde ihm bewusst, dass niemand außer ihm in dieser Zeit den Mann am Boden wahrgenommen haben dürfte. Die Straßen waren menschenleer gewesen, sein Siebner-Tram ebenfalls – bis auf die zwei Schluckspechte, die bestimmt auch nichts mitbekommen hatten und in ihren Sitzen weiterdösten.

»Ich entschuldige mich für den Fauxpas mit dem Schlüssel, Herr Schöni. Das war unüberlegt und ist einfach aus einem Reflex heraus passiert. Ich war neugierig. Früher bin ich selbst in der Polizeiarbeit tätig gewesen und hätte in so einem Fall sofort einen Schutzhandschuh übergestreift. So einen habe ich aber natürlich nicht mehr dabei. Da hat die Neugier die Überhand gewonnen. Und nein, es gab keine direkten Zeugen. Aber im Tram sind zwei Personen mitgefahren, die auf die Weiterfahrt warten und noch befragt werden könnten. Soll ich sie holen?«

Jetzt war es Korporal Rita Schönbächler, die zu einer Antwort ansetzte. Sie war kleinwüchsig, mollig, rotbackig. Über einem verwaschenen hellblauen Polizeipoloshirt trug sie eine abgenutzte dunkelblaue Faserpelzweste, die überall Fusseln gebildet hatte, wie Känzig im Lichtkegel des Scheinwerfers des Polizeibusses erkannte. Er dachte an seine Fusselrolle, die er zu Hause im Küchenschrank aufbewahrte und mit der er ab und zu seine Sofakissen oder seine Wollsachen von den lästigen Materialknöllchen befreite. Der Einsatz einer solchen Rolle würde Schönbächlers Weste guttun, dachte er.

Als hätte sie seine Gedanken gelesen, blickte Korporal Schönbächler einmal an ihrem Körper hinab. Dann stellte sie ihren Kopf wieder gerade wie das Zielfernrohr auf ihrer Dienstwaffe, stierte Känzig direkt in die Augen und ließ eine Ansprache folgen, die peitschend scharf wie ein Pistolenschuss war. Und völlig frei von jeder Verfusselung.

»Herr Känzig, die Kontaktaufnahme mit den beiden Fahrgästen lassen Sie schön bleiben! Sie sind doch schon einmal so richtig ins Fettnäpfchen getreten, das muss nicht noch mal sein. Sie würden also auf eigene Faust zurück zum Tram gehen und die möglichen Zeugen mit suggestiven Fragen oder sonstigen Flapsigkeiten beeinflussen? Das würde deren Aussagen ebenso unbrauchbar machen wie den Schlüssel mit Ihren Fingerabdrücken. Nein, Sie bleiben hier und unterschreiben bei meinem Kollegen das Protokoll. Ich hole währenddessen die Aussagen der beiden Fahrgäste ein.«