Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

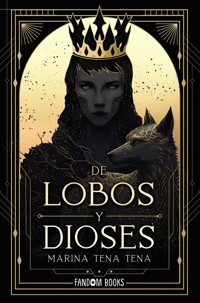

- Herausgeber: Fandom Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Fantasía

- Sprache: Spanisch

Un fantasy de una de las autoras nacionales más prometedoras, con la imaginería y la mitología propias de las grandes sagas del género Él tiene un don. Ella está maldita. Los humanos acechan, y una diosa exige venganza. Selene no es una diosa paciente. Creó a los licántropos para proteger los bosques y, cuando estos fallan, abandona el firmamento y les arrebata la luna, la fuerza y la magia. Debilitados, los licántropos saben que el ataque de los humanos es inminente. Los ancestros guían al nuevo vidente, Néstor, hacía su última esperanza: debe de emprender un viaje para despertar a Ferner, uno de los primeros licántropos, que prometió regresar para una última batalla. Sierra, demasiado furiosa para saber ser prudente, ofende a la diosa y es castigada: Selene la hace humana, y hace que toda su tribu la olvide. Sin familia, sin identidad y sin nadie que recuerde quién era, Sierra decide acompañar a Néstor en su viaje. Si pierde la vida defendiéndole, al menos le habrá dado un sentido. El tiempo se acaba. Las amenazas se multiplican. Los dioses están inquietos, y los humanos no están solos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 469

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A David por los lobosy a Bruno por la magia.

I. El astro

-Sea.

Un hilo de luz dorada surge de las manos de Elva. Solo ella puede hacer tangible la verdad y convertirla en juramentos. Trenza la hebra en mis muñecas y yo finjo no detestarla. Es casi sencillo hacerlo mientras me ayuda a romper la norma de Dios Rey: «Y ninguno de Los Ocho antiguos volveremos a interceder entre los mortales ni a caminar sobre la tierra».

—Podrás volver, Selene. Pero mientras estés en su mundo serás mortal, como ellos. Tus poderes estarán limitados y solo podrás regresar cuando el último de tus licántropos haya muerto. ¿Es esto lo que quieres?

Asiento y aprieto con fuerza la hebra dorada con la que ata mi promesa. Elva consiguió ser una de Los Ocho, aunque sea una niña tonta que solo es diosa a medias. Tiene ojos redondos, el cabello dorado y una expresión de no entender qué pasa la mayor parte del tiempo. La odio, pero es la única que puede ayudarme a romper la ley de su padre y ha estado dispuesta a hacerlo.

—¿Esto es por Sal? —tiene la osadía de preguntar, y quiero arrancarle la lengua. Me gustaría clavar las uñas en esa piel tan blanca y delicada, y despellejarla a tiras hasta llegar al hueso.

—Claro que es por Sal —siseo.

—Pero los licántropos nunca han dañado a tu hermano.

—Han dejado morir a sus criaturas. ¡Los creé para que las protegieran y no lo han hecho! Merecen tener su mismo destino.

Sé que en realidad los humanos son los auténticos culpables, pero a ellos no puedo castigarlos. Son un reflejo blando de nosotros, una sombra de torpe carne. ¿Cómo puede algo tan insignificante volverse tan dañino? Humanos: las criaturas consentidas de Rey. Mi hermano es el dios de la vida y de lo salvaje. Rey, el dios de dioses, del orden y de la sabiduría. Por eso dotó a los humanos, sus favoritos, de armas y reglas. El mayor de los dioses siempre los bendice. Se divierte tanto con sus maravillas como con sus horrores. No le importó que masacraran al resto de criaturas que Sal amaba.

Prohibió que ninguno de los ocho dioses usemos nuestros poderes contra los humanos, que se multiplican y consumen las tierras salvajes. Son más feroces y codiciosos que ninguna otra criatura. Si nada los detiene, acabarán con las praderas y los lagos, quemarán los bosques y se devorarán unos a otros hasta corromper un mundo que una vez fue hermoso.

Yo no creo vida, solo dotaba de magia a las criaturas que más agradaban a mi hermano. A los lobos, los cuervos o los fénix. Sin darme cuenta, las puse en peligro, ya que los humanos siempre han perseguido la magia. Ansían las cosas hermosas y no se detienen hasta destrozarlas.

Masacraron a los pájaros irisados de Sal solo para decorar sus trajes con sus plumas. Decoraron sus casas con escamas arrancadas de los peces de oro. Dieron muerte a todos los ciervos de cuatro cuernos, esos animales dóciles y majestuosos que caminaban tranquilos con ojos blancos llenos de sabiduría. Sacrificaron al último de los unicornios y tallaron adornos en sus huesos. La masacre de sus criaturas ha arrastrado a mi hermano a la sombra y al sueño eterno.

Sal siempre fue demasiado sensible y no ha soportado ver la masacre de las criaturas que crea. Entiende que su existencia ya no tiene ningún sentido y se ha rendido. Lo odio por rendirse. Lo quiero hasta la locura. Él eligió dejarse morir y yo quiero hacer arder todas las ciudades. Si pudiera, teñiría la tierra de sangre y arrancaría gritos a los humanos. Les daría caza, uno a uno. Tejería una capa con sus pieles y colgaría al último de los hombres en uno de sus árboles, para que muriera de forma lenta sobre la tumba que había elegido mi hermano.

Y mis guerreros, aquellos a los que había bendecido con la piel de los lobos, a quienes había ordenado ser defensores, no se esforzaron en impedirlo. Mis cinco primeros licántropos nunca me hubieran defraudado así. Elegí a esos cinco mortales y seguía orgullosa de cada uno de ellos. Lloré con los tres que eligieron morir. Desafié a Rey para convertir a una de mis licántropas en una diosa menor, y asumí el castigo que me impuso. Incluso llegué a amar a uno de ellos, con la pasión de los mortales. Fui capaz de entregarle mi corazón y perderlo, y aun así no arrepentirme de lo que vivimos.

Las generaciones que les siguieron, en cambio, se dejaron seducir por la avaricia. Por los regalos de los reinos humanos. Por la comodidad y los placeres con los que pagaban la sangre que derramaban. Les permitieron dar caza a aquellas criaturas que deberían defender. Atacaban con fiereza si hacían el menor daño a un lobo o a uno de los suyos, pero dejaban que masacraran a otras de las criaturas maravillosas creadas por las manos de Sal.

Hace años que mi hermano no responde a mis llamadas. Se había entregado a las entrañas oscuras de la tierra.

Agarro con fiereza la hebra de luz dorada con la que Elva me ata.

—Voy a bajar a la tierra y, cuando lo haga, me llevaré a la luna conmigo. No dejaré que la magia ayude a los que me han fallado. Solo volveré cuando el último lupino haya muerto —repito con firmeza.

Elva asiente. El mundo arde. Me dejo arrastrar por el fuego dorado y caigo, como una estrella fugaz, sobre la tierra. Los cielos crujen con un rugido grave; es una advertencia. Los demás dioses afilan la mirada y me vigilan, pero no me importa. No pueden alcanzarme.

La caída es breve y podría romperme, pero hace falta más que esto para matar a una diosa, incluso una en forma humana. Me pongo en pie, descalza en un cuerpo frágil, con el cabello suelto y el corazón lleno de odio hacia aquellos que una vez quise con todas mis fuerzas.

Y los que no han sido dignos de mi poder van a sentir mi dolor, y verán a los suyos morir ahora que se lo he arrebatado.

Sierra

Brisa no estaba en la choza cuando Sierra regresó de caza. La loba resopló y apretó los dientes. Ni siquiera estaba sorprendida, su hermana siempre encontraba una forma nueva de irritarla. Alzó el hocico para olisquear la diminuta estancia que compartían. No hacía mucho que se había ido. Apoyó en el suelo sus cuartos traseros y se estiró como si quisiera aullar a ese cielo desgarrado. El pelo, que mezclaba el gris con un tono rojizo, se desvaneció para dejar a la vista una piel suave y tostada. Las piernas se alargaron. El vientre dejó a la vista un ombligo que se asomaba hacia fuera y hasta el que llegaba una larga cicatriz que nacía en sus costillas. Sierra dejó atrás su piel de lobo para transformarse en una joven de ceño fruncido y manos rápidas. El cambio había sido más lento de lo que acostumbraba, y el latigazo de dolor en la columna le hizo soltar un gruñido de protesta.

Abrió el cesto en el que había dejado su ropa y se puso uno de los vestidos sueltos y cortos que usaba cuando estaba en forma humana. Se sentó en el catre para calzarse las botas, al tiempo que maldecía entre dientes a esa mocosa y su firme decisión de rebelarse ante cada norma. Nunca habían sido muy cercanas, ni siquiera de niñas. Cuando llegó a la adolescencia, Brisa le resultaba tan irritante que podía hacerla gritar de frustración. Su padre se interponía entre ellas para evitar que llegaran a las manos. La sujetaba de las muñecas hasta que dejaba de temblar de ira. «Contrólate, fiera», le decía su padre. Le enseñó a respirar, a extender los dedos de las manos y fijarse en las uñas para no dejar que se curvaran y se convirtieran en zarpas. A contener la furia entre los dientes y mantenerse humana, aunque doliera.

Luego se reía, siempre se reía, y la abrazaba de esa forma tosca, brusca, cálida.

Sierra perdió unos segundos para apretar los labios. La ausencia de su padre aún palpitaba como una herida abierta.

Siempre le había costado mantener la ira bajo control. La mayoría de los licántropos tenía ancestros, incluso padres, humanos. La mezcla de sangre y de cultura había hecho que la tribu usara más la lengua de los humanos, que asumiera muchas de sus costumbres y su forma de comportarse. Sierra descendía de un linaje de licántropos y lobos, sin sangre humana, y eso la hacía más fuerte que la mayoría, pero también más salvaje. A veces sentía que sus emociones se le quedaban grandes, que iban por delante de sus pensamientos, y le costaba entenderlas, y mucho más controlarlas. La furia la ayudaba a ser más feroz, pero también la aislaba de todo lo que la hacía sentir vulnerable o incómoda.

Sin embargo, ni siquiera cuando lo necesitaba podía alejarse de su hermana. Brisa dependía de ella y ese agobio se volvía fuego en su estómago.

Resopló y se puso en pie para dejar la tristeza atrás con zancadas largas. Si pudiera deshacerse de ella como del polvo del camino, se envolvería el cuerpo con esa manta y se frotaría la piel hasta hacerse sangre, hasta perder su propio olor. Luego le prendería fuego y lanzaría las cenizas a uno de esos pozos tan profundos que no se llega a ver el fondo. No era capaz de dejar atrás la tristeza, pero podía dejar de escucharla, así que, como siempre, se dio la vuelta y salió de su hogar con tanta decisión como furia.

Escudriñó la aldea. Las sombras se alargaban en un atardecer que parecía verter fuego sobre los árboles. Su manada avivaba la hoguera para la cena, preparaban las pieles o reparaban los desperfectos de la última tormenta. Había una atmósfera pesada en el pueblo, como si el aire fuera denso y les resultara trabajoso simplemente mantenerse en marcha. Su pueblo, que siempre había sido enérgico y orgulloso, ahora tenía la espalda curvada y los hombros hundidos. Sierra se fijó en que todos tenían la vista gacha. Desde que la luna desapareció, todos evitaban alzar la vista al cielo. No estaba segura de si se debía al temor o a la vergüenza. Habían hecho algo terrible para que su propia diosa decidiera abandonarles. Lo único que ella podía sentir era furia: primero le habían arrebatado a su padre; luego su diosa les daba la espalda. Selene sabía que los humanos eran más poderosos que nunca, con sus armas de fuego y plata, y no le importaba. O peor aún, sí que lo hacía, y aun así los abandonaba para dejarlos morir. No solo les hacía más débiles o más lentos a la hora de curarse y transformarse, también estaban dejando de escuchar a los lobos. Las criaturas que habían formado parte de su tribu, de su historia y de ellos mismos tanto como los humanos ahora les rehuían y guardaban silencio. A los lupinos, los nacidos de lobo, como la misma Sierra, les dolía especialmente. Selene les arrebataba parte de su propia familia.

Pocas veces los licántropos se emparejaban entre ellos. Crecer en manada hacía que se sintiesen como hermanos. La madre de Sierra era una loba, y, como todos los lupinos, Sierra tenía mayor fuerza y unas emociones más crudas que en ocasiones la desbordaban.

A pesar de que los humanos fueran un pueblo enemigo, muchos hombres o mujeres que no encajaban en sus ciudades las dejaban atrás para formar parte de la manada, y acababan formando familias con los licántropos, casi siempre temporales. La mayoría de los humanos resultaban ser demasiado delicados para la vida de la manada. «O no les interesa lo suficiente», pensó Sierra, al recordar a la madre de su hermana y el daño que les había hecho al desaparecer.

La lupina apretó tanto los puños que se clavaba las uñas en las palmas. Bajó la cabeza, soltó el aire, que quemaba como humo, y se obligó a abrir las manos y apoyarlas contra sus muslos. Contó hasta ocho, su número de la suerte, antes de respirar de nuevo y ponerse en marcha.

No le hacía falta cambiar de forma para seguir el rastro de su hermana. Lo conocía demasiado bien: tenía un aroma suave y ligeramente empalagoso, a lino manchado de miel. Echó a andar por el sendero de los abetos. Tal vez hubiera ido a ese estúpido claro demasiado alejado para los cachorros. Brisa insistía en mostrarse mayor de lo que era. Quería crecer tan rápido que acabaría golpeándose de bruces con un mundo que se le quedaba grande. Sierra quería estar allí para ser la primera en reírse.

No tuvo que adentrarse demasiado en el bosque. El rastro acababa de forma repentina y Sierra se acercó al enorme árbol anciano. Apoyó las yemas de los dedos en la corteza seca y cubierta de cicatrices. Alzó la vista, con la nariz arrugada, y entrecerró los ojos, atenta a cada movimiento. Fue irónico que el viento tironeara de los cabellos de Brisa, y de su vestido, que se agitó como una bandera blanca. Los ojos de Sierra se iluminaron y, al afilar la sonrisa, los colmillos prominentes quedaron a la vista rozando sus labios.

—¿Quieres irte a vivir con las ardillas? Por mí encantada. Con la condición de que no vuelvas nunca.

—¿Y entonces por qué me buscas?

—Tengo la esperanza de ver cómo te caes cuando intentes bajar y te partas algún hueso. —Sierra se alejó un par de pasos, de espaldas a Brisa, para tener mejor visión y se sentó en el suelo. Intentó parecer desapegada, como si por dentro no ardiera de rabia—. Apuesto a que empiezas a lloriquear como un cachorrito recién destetado.

—¡Déjame en paz! —Era fácil provocar a Brisa, que al moverse hizo que la rama se agitara violentamente. Sierra arqueó una única ceja, sin inmutarse. Deseaba que de verdad se cayera y se diera un buen golpe. A lo mejor aprendía, como ella, a base de caídas y golpes.

«Pero sus heridas no sanarán sin luna», recordó, y gruñó en voz baja. No estaba acostumbrada a que fueran tan frágiles.

—¿Y si dejamos el teatro y bajas de una vez?

—Dices que no te importo, pero nunca dejas que me vaya —acusó la menor, sin hacer amago de bajar del árbol.

—Dices que me odias, pero siempre dejas que te encuentre.

—Algún día me iré de verdad.

Sierra apretó los dientes. Conocía el juego de su hermana, la forma en la que lanzaba palabras como piedras y amenazas vacías. Siempre buscando una forma de herirla para salirse con la suya. Quiso aullar de rabia, y se contuvo a regañadientes.

—Hazlo de una vez y deja de hacerme perder el tiempo —bufó Sierra—. Estoy hambrienta, cansada, y lo último que quiero es que la manada me eche en cara que la descerebrada de mi hermana se haya abierto la cabeza.

—Cuando me vaya te arrepentirás.

—Seguro. Creo que ya me siento mal, qué terrible todo. —Sierra puso los ojos en blanco—. ¿Has acabado ya con la escenita?

—Eres mi única familia y me tratas peor que nadie. Deberías cuidar de mí.

—A lo mejor si tú no fueras tan insoportable yo sería más agradable contigo.

—¡No! Lo único que quieres es que me quede callada y no te dé problemas para ignorar que existo. ¡Eres egoísta!

Sierra soltó el aire despacio por la nariz. Tenía ganas de subir ella misma al dichoso árbol y zarandear a su hermana para dejarla caer.

—Tú eres una carga que nadie ha pedido.

Brisa cogió aire para responder, pero se quedó allí, con esa expresión ridícula: aferrada al árbol y con la boca abierta sin ser capaz de formar ninguna palabra. Sierra se hubiera reído, pero su propia frase le había dejado un regusto amargo. Apartó la mirada y se cruzó de brazos, como si nada le importara. Ojalá nada le importara.

Los ancianos decían que la ausencia de la luna en el cielo bastaba para enloquecerlos, pero Sierra no necesitaba que la reina de los astros desapareciera para ser cruel con su hermana.

Fingió no mirarla cuando Brisa por fin se decidió a descender del árbol. Lo hacía despacio, con más agilidad de la que Sierra reconocería. Se sujetaba con unos brazos finos y tensos y se alejaba lo suficiente para ver dónde colocaba el pie para el siguiente paso. El viento arrastraba el olor del sudor de su hermana, mezclado con el de la corteza. Cuando iba por la mitad, apoyó mal el pie y cayó un par de metros. A Sierra se le tensaron los músculos y el corazón le latió a destiempo, de forma dolorosa.

Pero no se movió.

Se agarró la tela del vestido por los costados para dejar de clavarse las uñas y arrugó la nariz con el aroma de la sangre. Brisa se había golpeado en la mejilla y la frente, y tenía una herida escandalosa en mitad de la ceja. Parecía más pálida que antes, puede que por el golpe, puede que por el susto. Sierra esperó, contando hasta ocho, pero antes de llegar al último número y acudir en su ayuda, Brisa se puso en marcha de nuevo y siguió bajando hasta llegar al suelo.

Se limpió la sangre que le caía sobre el párpado derecho con una mano tan sucia de resina y corteza que solo consiguió ensuciarse la cara. Sierra se levantó con los hombros tensos y los dientes apretados. Brisa se giró e intentó echar a andar hacia el pueblo con una dignidad que no tenía. Para su hermana mayor fue sencillo sujetarla de los hombros y obligarla a girarse con un empujón, para que quedase frente a ella.

—Eres un desastre.

—¿Qué más te da?

—Soy yo la que arregla lo que destrozas, incluso cuando lo haces contigo misma —gruñó.

Tiró de la manga del vestido de su hermana y le empujó la cabeza sin ninguna delicadeza para limpiarle la sangre. La herida no era grave. Si la luna no les hubiera abandonado, se hubiera cerrado antes de que terminase de bajar del árbol. Sierra no estaba acostumbrada a ser vulnerable y la incomodidad se removía dentro de sus huesos.

—A lo mejor se te queda una cicatriz y la ceja partida para siempre.

—Mejor. Así cada vez que me mires recordarás que me hice daño por tu culpa.

—La próxima vez ni siquiera vendré a buscarte. Vamos, tengo hambre.

—Padre se enfadaría contigo.

Agarró a su hermana del brazo con demasiada fuerza. Primero, la niña soltó un grito de sorpresa. Luego sus labios se retorcieron en una sonrisa. Sierra temblaba de rabia. Daba igual si era para algo bueno o algo malo, Brisa solo quería llamar su atención, provocarla. Y lo conseguía, por mucho que intentara parecer impasible.

«No vuelvas a hablar de él», quiso decir. Pero entonces Brisa lo haría, aunque le gritara o golpeara. La apartó con un empujón.

—Padre está muerto y los muertos no se enfadan.

7

Ignoró la mirada que le lanzó la anciana Nevada cuando volvieron a la manada. Sierra guardaba respeto a sus mayores, no iba a alzar su voz ni a desafiar su autoridad, aunque ardiese en deseos de hacerlo. Brisa caminaba casi de puntillas, con la espalda recta y la barbilla alta. Parecía frágil, como si se hubiera estirado demasiado en los últimos meses. Le llegaba a la altura de la mandíbula, pero parecía pesar la mitad, en un cuerpo aún infantil de huesos largos y delicados y piel tan clara que las pecas formaban constelaciones. Brisa se parecía más a su propia humana, una humana de ojos claros que la había abandonado cuando la vida de la tribu le resultó difícil, o aburrida, o tal vez simplemente incómoda. Sierra nunca había soportado a esa humana caprichosa de la que su padre se había enamorado. A veces pensaba que por eso odiaba también a Brisa. Ese aroma demasiado dulce de su piel le recordaba al de su madre. Se alegró cuando se marchó, aunque el corazón se le encogía cada vez que descubría lágrimas ocultas en los ojos de su padre.

—Es una traidora —gruñía.

—No, Sierra. Nos quería. Y a ti también, aunque no la dejaras.

—¿Y por qué os ha abandonado?

—La vida en el bosque es demasiado dura para los humanos. No ha aguantado más. —Esbozó una sonrisa triste que parecía tallada con un cuchillo oxidado. El pelo rojo, demasiado largo, le caía sobre unos ojos hundidos en las sombras más profundas. Sierra recordó cómo apoyó ambas manos en la frente de su padre y las empujó hacia atrás para retirarle el pelo. Se quedó allí, con el rostro a unos centímetros del suyo y el ceño fruncido. Amenazaba a esa tristeza que titilaba en las pupilas.

—Traidora y mala —repitió—. Ni siquiera se ha querido llevar a Brisa con ella.

—Brisa es como nosotros. Nadie puede llevársela. —La acomodó para sentarla sobre sus piernas y la abrazó, aunque no era Sierra quien necesitaba ese gesto. Ella apoyó la cabeza en su hombro y miró de reojo a su hermana, por aquel entonces un bulto pálido y redondo que lloraba y dormía de forma desordenada—. Nosotros siempre seremos una familia, no importa lo que pase, quién venga o quién se vaya. Seguiremos juntos.

«Pero mentías». Arrastró el pensamiento entre los dientes. No guardaba rencor a su padre por irse, él no eligió la herida que lo arrancó de la vida. Ni siquiera por no romper la barrera de los muertos y permitir que su espíritu viniera a hablar con ella. Conocía las normas: los ancestros que visitaban el pueblo nunca era nadie que hubieran conocido en vida. Lo que le resultaba insoportable era saber que siempre le había estado mintiendo. Que no la había preparado para vivir sin él. Debería ser mayor, casi adulta, pero se sentía lejos de serlo.

Hacía mucho que Brisa había dejado de ser ese montón de carne blanda con olor a leche. Se había vuelto afilada, incontrolable, y Sierra detestaba ser siempre la hermana mayor y arisca, pero no sabía comportarse de otra forma. Brisa se le hacía muy grande, no debería ser su responsabilidad, pero los ancianos habían decidido que era ella la responsable de ese cachorro. Tenían la misma sangre, y para la manada eso era suficiente.

A veces, a Sierra le gustaría ver arder su mundo. Al menos se sentiría ligera al caminar entre las cenizas.

Néstor

Se despertó con el corazón en la garganta y la piel cubierta de una capa de sudor frío. Se había incorporado, posiblemente antes de despertarse, y las manos se aferraban con tanta fuerza a la manta que, si hubiera luna, habría desgarrado la tela.

La luna que ya no estaba en el cielo había irrumpido en sus sueños.

Respiraba de forma tan agitada que despertó a Sande, su madre. La escuchó moverse en su esquina de la tienda. Néstor sabía que una cortina de tela separaba la parte de la tienda que su madre compartía con su amante, una muestra de respeto que podría tener poca utilidad real. Aunque estuviera a unos pasos de distancia, no distinguiría mucho más que unas manchas difusas. Era irónico que la diosa hubiera concedido el don de la videncia a un chico con ceguera, pero se trataba de la misma diosa que los había abandonado cuando más la necesitaban. Puede que tuviera un humor retorcido o puede que en realidad ninguno le importase. A lo mejor se había cansado de ellos.

Se estremeció con la viveza de su sueño. Selene era un estallido de luz y plata que quebraba el mundo. Agarraba a alguien del brazo. No pudo distinguir la silueta, pero parecía humana y pequeña, tal vez un niño. Néstor estaba en pie, quieto, frente a ella, mientras la tierra abría las fauces y devoraba a todos los suyos. Los escuchó aullar de terror mientras el abismo le devoraba.

Y no había hecho nada.

Antes de despertar, un rugido se desató a su espalda. Parecía el de la tormenta, si la tormenta tuviera vida. Juraría que la luna alzaba su luz hacia lo que hubiera a su espalda. Los gritos, los destellos, el terror y la muerte, todo se mezcló en una oscura espiral de caos y Néstor volvió a la realidad envuelto en sudor y lágrimas.

Tenía los brazos tensos y la cabeza le dolía tanto como si el cráneo estuviera a punto de estallarle. Lo peor no era eso, sino saber que, ni siquiera en sus visiones, ni siquiera en sus sueños, era capaz de hacer lo suficiente. Notó el movimiento de su madre al sentarse a su lado. Apoyó un paño con dulzura en su frente. Néstor seguía rígido, con los dientes encajados y un temblor invisible dentro de los huesos. Su madre le rodeó con los brazos y le empujó para que se apoyara contra ella. El pecho de Sande se elevaba y descendía con una tranquilidad contagiosa. Néstor cerró los ojos y se dejó guiar por ese ritmo y sereno. Su cuerpo perdió rigidez y se volvió más pesado. Estaba agotado, como le ocurría cada vez que se enfrentaba a una visión. No siempre le venían por las noches, a veces estaba caminando y todo su cuerpo se volvía rígido. Sentía que el cráneo se le partía y por la fisura de los huesos se derramaba esa luz, ese movimiento, ese lenguaje caótico y feroz de los dioses.

—¿Estás mejor? —Hacía años que su madre no tenía que preguntarle si se trataba de una visión, o si estaba bien. Nunca lo estaba. Asintió con la cabeza y ella le estrechó un poco más antes de separarse—. ¿Ha sido algo malo?

Esta vez se mordió la carne de la mejilla por dentro. Le gustaría ahorrarle a su madre lo que había visto. A ella y a todo el pueblo. Las visiones nunca se equivocaban, aunque a veces eran confusas y poco claras, podían tener una lectura no muy evidente.

Pero los gritos de su propio clan resonaron de nuevo y le hicieron estremecerse. Había que hacer un esfuerzo muy grande para pensar que se trataba de un buen augurio.

Escuchó a Mai incorporarse, aunque la mujer se quedó en el lecho, sin querer romper la intimidad de ese momento. Néstor la encontraba tan agradable como desconcertante. Era de pocas palabras, y muy medidas. Parecía estar siempre en guardia. Y, sin embargo, quería a su madre. Lo sabía por la forma en que la seguía cuando Sande se aceleraba, por los abrazos que compartían, por la profundidad de sus murmullos cuando hablaban a solas… No había intentado imponerse como parte de su familia, y Néstor lo agradecía. Su padre estaba lejos, pero seguían manteniendo el contacto cuando y como era posible. Era casi un adulto, no necesitaba otra figura materna, pero sabía hacerla feliz y eso era todo lo que hubiera podido desear.

—Cuéntamelo —rogó su madre.

Dudó unos instantes. Le gustaría ignorar la angustia hasta que desapareciera, pero el futuro no funcionaba así. Una vez que algo se decidía en el lenguaje de los astros, se abría paso a través de cualquier cosa, imparable. Casi inevitable. Las visiones eran la única esperanza, frágil y diminuta, de impedirlo.

—Era caótico. Pero estaba frente a Selene. —Escuchó cómo su madre contenía el aliento y se odió por darle esperanza. Se humedeció los labios y se apresuró en seguir hablando—. Luego la tierra se abrió. Había oscuridad y gritos. Os escuché caer y yo… Y yo no hice nada.

—Es una visión, no es algo que puedas controlar.

—Pero ¿qué quiere decir? ¿Que me quedaré quieto mientras os hace daño?

—No es tu misión interpretarlas —respondió su madre acariciándole con ternura el pelo. Tenía una voz tan agradable que casi no se notaba la punzada de preocupación que le perforaba los pulmones.

Le abrazó un rato más. Tenía una forma de rodearle con los brazos, de apoyar el peso en él, que siempre lograba calmarle. Había visto su mundo saltar en pedazos, con el peso de las visiones que siempre, de una forma u otra, avisaban de una realidad por llegar. Había visto a una joven madre convertirse en una estatua con olor a ceniza que se disolvía delante de sus ojos, arrastrada por el viento. La tribu se volcó más que nunca en cuidar de ella. Durante ese invierno se aseguraron de que no pasara frío ni trabajara demasiado. Todos sus esfuerzos fueron en vano: al llegar la primavera, la mujer amaneció muerta. Había visto cosas tan inocentes como la llegada de la nieve, y cosas tan terribles como al dios Sal dejarse morir en la tierra en la que había velado por sus criaturas.

Dejó que su madre le empujara de vuelta al jergón. Sus dedos seguían peinando los mechones húmedos de pelo. Quiso pedirle que se quedara a su lado hasta que se durmiese, como si volviera a ser un niño pequeño.

Su madre lo haría, por eso no dijo nada.

Cerró los ojos y se obligó a respirar de forma profunda y rítmica. Ella esperó un tiempo a su lado. Se preguntó si lloraba sin hacer ruido, si apretaba los labios para hacer frente a la angustia o si deseaba no haber sido la madre del vidente.

Sintió frío tan pronto como ella se levantó, pero no se permitió moverse. Siguió quieto, fingiendo estar dormido, gran parte de la noche. Hasta que el alba hizo clarear el horizonte y escuchó los primeros cantos de las alondras.

7

—Cuéntame lo que te han enseñado —ordenó Nevada, tan pronto como pudo recibirlos.

Era la licántropa más anciana de la tribu. La mujer tenía una presencia pesada y firme. Su aroma mezclaba la savia de pino con un olor profundo y agrio a piel curtida. Cuando estaba lo suficientemente cerca, Néstor podía distinguir una mancha blanca que coronaba lo que debía de ser su cabeza y se le derramaba por los hombros. El nombre era apropiado porque lo había elegido ella misma. Todos los ancianos lo hacían al cambiar de rango. Nevada lo había hecho años atrás, cuando Néstor aún era un niño.

Después de cada visión, antes de que todos los sabios escudriñasen las sensaciones que enviaban los dioses, se la narraba a Nevada, que intentaba que mantuviera sus impresiones firmes y claras. En ocasiones se convertían en una tortura: presentía un destino horrible que no era capaz de evitar. O podía ser que fuese él el que fallaba, el que no sabía entenderlas y condenaba a muerte a sus propios compañeros de manada. Aún tenía pesadillas con la última catástrofe que no pudo evitar. Su visión logró que el ataque de unos humanos armados con plata no fuera una masacre, pero no bastó para salvar a muchos de sus guerreros: su propio tío, el hermano de Mai, el padre de Sierra… Habían sido amigos hasta ese momento, hasta que Sierra irrumpió en su tienda con los puños cerrados llenos de rabia, descargando golpes y palabras que escupían sal en sus heridas. «Mi padre está muerto y no has hecho nada. ¡No has hecho nada!». ¿Cómo no iba a entenderla? Él también se culpaba.

Por eso Nevada tenía la voz tensa y gestos bruscos. Néstor era ese cuervo que trae malas noticias a los visitantes. Aunque sean necesarias, nadie quiere escucharlas. Las visiones pocas veces eran agradables o ligeras; los dioses no malgastaban sus palabras solo para desear una buena temporada de caza.

Néstor habló de la luna, frente a él, y la sensación de que estallaba desde dentro de una figura humana. Habló de los gritos y de las fauces negras y hambrientas de la tierra que devoraron a todos los hombres lobo.

—¿A quién sujetaba Selene? ¿Era uno de nosotros?

—No lo sé, no pude reconocer a nadie. Parecía humano o lupino, y creo… Podría ser un niño.

—¿Y el ruido que escuchaste al final? ¿No sabes qué lo producía?

—Parecía un gruñido, pero era atronador, por eso pensé que podía ser una tormenta. Diría que amenazaba a la luna. No sé si trataba de ayudarnos. —Néstor tragó saliva—. No funcionó, si era lo que pretendía. Al final todos caímos en el abismo.

No sabía cómo interpretar el silencio de la anciana. Su madre le cogió de la mano y se la apretó de forma suave, en un consuelo que le resultaba preocupante. Él no podía saber si la anciana estaba disgustada, pero su madre sí, y lo que intentaba era protegerle. Una vez más.

Había perdido la cuenta de todas las veces que había deseado no haber nacido con eso que se empeñaban en llamar don. Ya no era por la forma en la que las visiones le sacudían, también por darle más libertad a su madre y que pudiera dejar de estar preocupada por él.

—Deja que el chico descanse, tiene pinta de que lo necesita —sentenció al final, con un movimiento de cabeza que Néstor pudo intuir vagamente—. Reuniré a los ancianos. Esta noche analizaremos la visión de los dioses.

¿Qué dios les enviaba visiones? ¿Por qué iban a ser de ayuda cuando la que les había creado les había dado la espalda?

7

Solo logró arañar retazos de sueño que se mezclaban con su visión y le retorcían el estómago. Se rindió y se quedó un rato simplemente tendido en el lecho, escuchando los ruidos de los de su tribu como si fueran una música ajena y trágica. Los niños reían, entretenidos con algún juego. Escuchaba murmullos y pasos tranquilos, el entrechocar de los utensilios de cocina y alguna protesta que sonaba trivial. «¿Todo esto se va a acabar de golpe? ¿Puede nuestra diosa haber bajado solo para acabar con nosotros?». Se giró sobre sí mismo, buscando alguna posición cómoda, pero era imposible cuando los nervios le mordían las tripas y le agujereaban las entrañas. A lo mejor por eso había bajado, para acabar con ellos. Los lupinos se habían desentendido de lo que hicieran los humanos siempre que fuera lejos de su parte del bosque. No se habían preocupado por que se volvieran fuertes o crueles, después de todo, no eran una amenaza. La luna les regalaba fuerza, curación acelerada y una rapidez que les hacía casi inalcanzables.

Hasta que había decidido arrebatarles todo eso. Ya no eran capaces de hablar con los lobos. Se habían alejado de ellos, rompiendo todos los lazos de forma brusca, sin responder a sus preguntas. Al igual que los fénix, los ciervos de cuatro astas o los cuervos. Las criaturas de Sal tenían una inteligencia superior a la de los animales que creó Fauna, comparable a la de los humanos. Pero desde que Selene cayó del cielo, los lobos guardaban silencio y los evitaban como si fueran extraños. La diosa Luna había creado una brecha entre los dos mundos que siempre habían estado unidos.

También tardaban en cambiar de forma. Y otra cosa que nadie comentaba, y Néstor no sabía si se debía a que no lo habían notado o a que no habían querido hacerlo: desde que Selene dejó el cielo, ningún adolescente había dado su primer cambio.

No había pasado mucho tiempo, pero un par de chicos rondaban ese punto del final de la niñez en el que solía tener lugar la primera transformación. A veces pasaba en un momento de furia o miedo. Otras veces, las menos, de forma tranquila y controlada. Ivhan llevaba unos meses intentando provocar ese cambio que parecía inminente y no llegaba, lo mismo que Drago. Y Néstor, en su fuero interno, estaba convencido de que mientras el cielo siguiera vacío, no ocurriría.

Seguirían siendo niños para siempre, o a lo mejor humanos a la fuerza, con su verdadera naturaleza ardiendo bajo una piel que no lograba atravesar.

Escuchó unos pasos ligeros acercarse a la entrada de su tienda. Ladeó la cabeza y aspiró con cuidado de no hacer ruido. Una sonrisa suavizó su rostro cuando reconoció el aroma dulce de la niña.

—Parece que la brisa vuelve a entrar en mi morada.

Ella soltó una risita encantada.

—¿Por qué a ti te dejan dormir hasta tarde? ¡Es injusto!

—¿A ti tu hermana te obliga a levantarte temprano?

—Bueno, no me obliga.

Sierra sería capaz de golpear a su hermana si supiera que le visitaba. A él tendría ganas de matarle. Brisa era opuesta a su hermana. Su voz era clara. Su silueta, una mancha blanca que entró con demasiadas confianzas. A Néstor no le molestaba. Sabía que a la niña le gustaba sentirse especial al ser la amiga del vidente, una figura que a ella le parecía misteriosa. También, que le gustaba desobedecer a su autoritaria hermana mayor. Y él disfrutaba de la compañía de alguien que no temía que en cualquier momento anunciara la próxima catástrofe.

—Entonces tú madrugas porque quieres, Brisa, solo que te gusta protestar.

—Bueno, ella se levanta al alba y no tiene ningún cuidado en hacer ruido. A veces hasta me salpica con el agua al lavarse la cara. ¡Y come con la boca abierta! Tiene mejores modales cuando es un lobo.

Se le escapó la risa. La niña se sentó frente a él, seguramente curioseando los adornos de su madre. Néstor estaba agradecido de tener a alguien que se sintiera cómodo a su lado. Alguien con quien poder reírse y sentirse un poco más normal.

—No te habrás vuelto a intentar escapar, ¿verdad?

—… No muy lejos.

—Brisa, cualquier noche puedes perderte. El bosque es peligroso. ¿Y si te haces daño? Estamos perdiendo fuerza.

—Lo sé —respondió con tanta rapidez que Néstor se preguntó si le había pasado algo. A lo mejor había tropezado con unas raíces y se había raspado las rodillas, o se había arañado las piernas con algún arbusto lleno de espinas.

—Dicen que has tenido otra visión —murmuró y se inclinó hacia él. La curiosidad burbujeaba en su voz de una forma tan inocente que Néstor no pudo evitar sentirse culpable. Los gritos volvieron a su mente y tuvo que esforzarse para no dejarle ver su angustia—. ¡Cuéntame qué has visto!

—Ya te enterarás con el resto —masculló con voz apagada.

—¿Por qué? ¿Era algo malo?

—Las visiones siempre son difíciles de interpretar. —Encogió un hombro desviando el tema—. Yo solo las recibo, pero no estoy seguro de lo que me quieren decir los dioses. Por eso se las tengo que contar a los ancianos, y entre todos tratamos de descifrarlas.

—Pero cuando viste la luna caer, tú lo tuviste claro y ellos dijeron que tenía que ser otra cosa.

—No teníamos forma de pensar que de verdad lo haría, que nos abandonaría. —Cruzó las piernas, esa visión había sido particularmente clara: la luna transformada en una lágrima de luz que se dejó caer del cielo sin un solo ruido, tal y como pasó días después—. ¿Cómo íbamos a pensar que la diosa que nos regaló la vida nos daría la espalda?

—Yo lo pensé —aseguró Brisa con un tono ácido en su voz que, por primera vez, parecía más adulta que infantil—. Hay madres que abandonan a sus hijos y padres que los matan. Hay hermanos que se odian a muerte. Si los dioses nos crearon, no creo que sean muy diferentes.

Néstor abrió la boca para decir algo, pero solo pudo negar con la cabeza. Lo que acababa de decir Brisa era una blasfemia imperdonable fruto de la ignorancia o de una astucia afilada. Las palabras se le quedaban muy grandes, y no creía que fuera consciente de lo peligrosas que eran.

—No digas nada así nunca a otra persona, ni en ninguna otra parte. A los dioses no les gusta que se les cuestione, y si alguno te escuchara decir algo así, podría querer dar una buena lección al pueblo.

Brisa se movió. Néstor no estaba muy seguro de si asentía o si se encogía de hombros con rebeldía, por eso insistió:

—Hablo en serio, Brisa. No se provoca a los dioses.

Ni siquiera los dioses tenían oídos en todas partes, pero el problema era que nunca sabías cuándo podían estar escuchando. Muerte se había llevado en muchas ocasiones a aquellos que se atrevían a considerarse más astutos que ella. Incluso entre los licántropos era conocida la historia del regente humano que se atrevió a compararse con Rey. Los rumores llegaron a los oídos del primer dios, que le condenó de una forma especialmente cruel: cada vez que cometiera un error, una parte de su cuerpo se transformaría en oro. El regente perdió la movilidad de las piernas, más tarde sus ojos se volvieron de oro, y luego su lengua. Los humanos contaban que los restos del monarca, huesos enredados en una incompleta estatua dorada, se guardaban en el templo de Rey para que nadie olvidase el precio de la ofensa. Brisa había escuchado las mismas historias que él, pero se acercaba a esa edad peligrosa en la que los cachorros se creen más listos y fuertes que los adultos.

—Que sí, que lo entiendo —murmuró poniéndose en pie con movimientos lentos que transmitían cierta desgana—. Me voy a ir antes de que me echen en falta. Te veo esta noche. Suerte con las visiones.

—No te metas en líos —respondió, y contuvo un suspiro hasta que la niña estuvo fuera de la tienda.

Una vez a solas, los nervios de la visita que tendría que hacer a los sabios se enredaron y se devoraban unos a otros dentro de sus entrañas. Cobraban fuerza y él perdía la poca serenidad que le quedaba. Se mordisqueó la carne blanda del interior de la mejilla.

Se sentía tan pequeño que era capaz de envidiar el valor de la niña, y tan solo que la comprendía más de lo que ella se entendía a sí misma.

Zael

Una madre y su hijo. Un intercambio de palabras. Una mirada cómplice. Un gesto de cariño. Zael pensó qué sencillo sería si todo se redujera a eso. Pero sabía que no hay nada simple cuando los dioses hacen acto de presencia. Su madre, frente a él, tenía una mordaza de plata. Las muñecas de ambos estaban encadenadas. Decenas de ojos vigilaban cada uno de sus gestos. El fuego de las antorchas brillaba en los filos de hierro que les apuntaban como si quisieran morderles. A los brujos, como a los perros, siempre les ataban en corto.

La mirada de su madre, bajo la que latía el cariño, era de rabia. La mujer ya no era capaz de controlar el fuego, pero las llamas se habían quedado en su alma. Zael escondía el dolor con una media sonrisa burlona. Reírse no le daría el control, pero sí le hacía sentir que podía tenerlo.

Una de las guardianas liberó a la antigua bruja de la mordaza. Todas las armas titilaron. Los guardias contuvieron el aliento. La guardiana habló cerca del oído de su madre:

—Acompañarás a un grupo de exploradores —dijo en voz baja la mujer, e hizo una pausa.

La antigua bruja lo repitió despacio, palabra a palabra, sin cambiar el tono ni dejar de mirar a su hijo a los ojos.

—Ayudarás a rastrear a los licántropos —continuó la mujer.

La madre de Zael lo repitió con una voz mansa bajo la que crepitaba la rabia.

—Obedecerás en todo momento a Jupnia, tu superior, a nuestro señor y a los designios de Rey.

Esta vez su madre no repitió la frase.

El corazón de Zael se aceleró, estaba orgulloso de ella, pero sentía pánico por cada segundo en el que mantenía su testarudo silencio. Porque el soldado más cercano no tardó en acercar el filo de su daga al cuello de su madre. La advertencia mordió su piel, dejando escapar un hilo rojo de sangre.

Zael tironeó de su magia, pero no obtuvo respuesta. La magia nunca había sido suya, aunque hubiera moldeado su vida entera. Deseó que su madre le ordenase que los matara a todos, quizá aún podría hacerlo. Le pareció que ella también se lo planteaba, cuando la herida del cuello se volvió más profunda y la sangre más oscura. Pero ambos sabían que no saldrían vivos de esta. Por eso sonrió, una sonrisa retorcida, llena de frustración y odio, antes de repetir en tono lento:

—Obedecerás en todo momento a Jupnia, tu superior, a nuestro señor y a los designios de Rey.

No bajó la cabeza hasta que el guardia retiró el arma de su cuello. Zael sabía que ese silencio desafiante tendría más consecuencias y se preguntó de nuevo qué daría por liberarla. Un brazo, un ojo, el corazón entero.

Toda su vida. Pero no sería suficiente.

Así que se limitó a asentir en silencio, para no provocar más consecuencias. Y mantuvo la sonrisa divertida, para que se sintiera tan orgullosa como él estaba de ella.

néstor

En la cabaña del consejo el aire estaba tan denso que pesaba. Se le enredaba en los brazos y en los cabellos. Néstor se mareaba solo por respirar. Ceniza, incienso, romero… La estancia estaba cargada de aromas con los que invitar a los espíritus menores para que les ayudaran en su interpretación. El chico inhalaba despacio, con la espalda recta y la frente ungida con una mezcla de aceites. Rodeado de susurros y penumbras se dejaba conducir de nuevo a la visión.

—¿Es Selene? ¿Estás seguro de que la luz es ella?

—Tanto como si hubiera dicho su nombre.

—¿Qué forma tiene?

—Está contenida en un cuerpo que se rasga. —Néstor frunció el ceño con la frente perlada de sudor—. Como si se hubiera disfrazado de humana, y cuando el traje se rompe se convierte en luz.

Un fogonazo de luz imposible de contener que cegaba a los lupinos que caían entre las sombras.

—Fíjate en la criatura que la acompaña. En el que parece un niño. ¿Crees que es de los nuestros? —Roble estaba cerca, y se aferró a la serenidad de sus palabras.

Era el más joven de los ancianos, y por edad podría seguir siendo un guerrero. Pero las heridas de plata de los hombres le habían dañado la columna de forma irreversible y sus piernas no podían sostenerle. Si había sufrido (y Néstor estaba seguro de ello) había sido en silencio, sin dejar que nadie lo viera. No había tardado en adaptarse a su nuevo papel en el grupo y en desempeñarlo con tanto aplomo como si llevara años preparado para hacerlo.

—Podría ser una niña. Creo que el pelo es largo y claro, y que lleva una túnica blanca. No logro captar su aroma, hay mucho movimiento y muchos licántropos a mi alrededor. —Se mordió el interior de la mejilla para canalizar la frustración—. Si gritase podría reconocer la voz, pero está callado. Diría que llora, o tiembla de miedo.

—Parece que le ha elegido para un sacrificio —murmuró Nevada.

—Podría ser un humano, o una de sus criaturas. No tiene por qué ser de los nuestros —intervino Rocío con voz cascada. La licántropa, aunque era anciana, era menuda como una niña.

—Si fuera importante, dejarían que el chico lo viera. —Roble sonaba tan convencido que Néstor se aferró a sus palabras.

—¿Lo que se escucha al final es la voz de otro dios? —preguntó Nevada.

—Podría ser Sal —escuchó susurrar con esperanza.

Sal no les había creado, pero sí que era el padre de los lobos y protector de todo lo salvaje. Era hermano de Selene. Las historias contaban que siempre había intercedido a favor de los mortales. Pero Sal murió cuando lo hicieron muchas de sus criaturas. O desapareció sin dejar rastro. Sus criaturas morían sin que nadie velara por ellas y no había nadie capaz de encontrar señal alguna de su presencia.

Néstor sacudió la cabeza.

—No tiene la misma energía que ella. No parece un dios. Además, ella se prepara para atacarlo.

—Selene nunca atacaría a Sal —asintió Nevada con cierto pesar en la voz—. Antes se dejaría matar por él.

—Tampoco creo que su hermano le hiciera nunca daño —añadió Roble.

—¿Quién es, Néstor? ¿Qué puedes decirnos?

Frunció el ceño y apretó los dientes. Usaba toda su energía para sumergirse en la visión. Una gota de sudor le surcó la frente y resbaló por su nariz. La sensación se volvió lejana mientras Néstor se hundía en la tormenta de sensaciones. La diosa Luna convertida en un destello mortal y furioso. El rugido tras él. El aura gris, tan sólida como si fuera la voz de la montaña.

Se ayudó del aroma asfixiante y de la fuerza de los ancianos para sumergirse hasta que la visión era tan real que dolía, que podía morder y cortar. Sintió el frío del más cruel invierno sobre su piel, y los ruidos se volvieron tan reales, tan atronadores, que hubiera jurado que su cráneo se resquebrajaba. Era incapaz de respirar y la cabeza le daba vueltas, pero aguantó.

Y obtuvo su recompensa cuando los bramidos a sus espaldas se transformaron en algo que pudo entender.

Volvió a la realidad con temblores y respirando a bocanadas. El aire le dolía al cogerlo de forma tan atropellada y sus ojos se le humedecieron. Se pasó la lengua, repentinamente seca, por los labios. El silencio estaba cargado de expectación.

—No era una tormenta. Rugía como un lobo. Un lobo enorme, o muy poderoso, su voz tenía muchísima fuerza.

—¿Le entendiste?

—Era un aullido de batalla que parecía capaz de atravesarme y partirme en dos.

Notó que los ancianos intercambiaban miradas. Néstor estaba tan agotado que, si no estuviera sentado, las piernas le habrían fallado y hubiera caído al suelo. Enterró la frente entre las manos. La piel estaba caliente y húmeda, y las sienes le bombeaban como si acabara de correr hasta quedarse sin aliento. Los escuchaba murmurar, pero el cansancio era aún más fuerte que la curiosidad. El aire cargado le mareaba.

Roble apoyó una mano en su hombro antes de ponerle una toalla húmeda en la frente, con movimientos lentos que pedían permiso. El contacto con el agua le ayudó a despejarse y por fin pudo prestar atención a lo que estaban diciendo.

—Esta noche, no hay que perder más tiempo —sentenciaba Nevada con voz cascada y firme—. En cuanto caiga el sol llamaremos a nuestros ancestros. Necesitamos toda la ayuda que puedan darnos.

7

Los cachorros guardaban un silencio solemne y excepcional. De los cinco primeros lupinos, tres eligieron morir cuando les llegó la hora, convencidos de que era su sitio. La diosa les concedió romper el velo de la muerte para seguir guiando a su tribu. Fe, Ázanor y Livia eran llamados en ocasiones muy determinadas. En el solsticio de otoño, cuando todos los cachorros que habían dado su primer cambio pasaban a ser adultos, Livia rozaba con dedos de humo y muerte su frente para convertirlos en miembros de pleno derecho de la manada. En el de primavera llamaban a Fe y le hacían una ofrenda para que recibiera a todos los que habían perdido la vida ese año. También acudían a ella cuando el anciano mayor de la tribu moría, para que los ancestros protectores susurraran al oído de su sucesor los conocimientos que le ayudaran en los momentos decisivos. Ázanor, en cambio, les daba su consejo cuando había alguna urgencia. Si el pueblo humano amenazaba con una guerra, o cuando una enfermedad diezmaba la manada y dudaban de su supervivencia.

Se suponía que los tres ancestros podían visitar también los sueños del vidente y hablar con él o ella de forma directa. Con Néstor nunca había ocurrido. No es que él deseara otra responsabilidad para la que no se sentía preparado, pero sabía que de nuevo no cumplía algo con lo que su manada contaba. Se sentía incompleto: era el vidente, pero ni siquiera lo era del todo. No lograba hacer lo que se suponía que debía, y era demasiado débil o demasiado ignorante como para ayudar a su tribu. Cualquier otro lo hubiera hecho mejor, y estaba convencido de que todos lo pensaban, aunque fueran lo bastante decentes para no decírselo.

Ázanor, ninguno de los niños le había visto aún. Los pequeños se sentaban juntos, con respiraciones llenas de emoción mal contenida dirigidas a un fuego que crepitaba y cambiaba de color y aroma cuando los adultos esparcían sobre él los ingredientes que Nevada había pedido.

El cabello de un inocente. Jengibre. Las cenizas de un muerto. Raíces de tejo. La sangre de un guerrero. Belladona y huesos de pájaro molidos hasta convertirlos en polvo. La receta para llamar a los muertos era precisa y complicada. Todo el ritual iba acompañado de aullidos de los guerreros, cánticos de los sanadores y ese silencio extraño y expectante de los niños.

Néstor captó el aroma de Brisa y supo dónde encontrarla. Estaba sentada entre la familia de una amiga suya, inclinada hacia delante. No le hizo falta estar cerca de ella para imaginarse la emoción rebosando su cuerpo hasta hacerla temblar, fascinada por esa magia inusual. Ladeó la cabeza y olisqueó. Trató de agudizar la mirada sin que se notase demasiado. Sierra no estaba muy lejos de su hermana. Lo suficiente para vigilarla. Lo bastante para dejarla sola, para marcar esa separación entre ambas.

Se giró para que no le pillara mirando, aunque era posible que ya lo hubiera hecho. Le gustaría poder hacer algo para acercar a las hermanas, por ayudar a Brisa, aunque significara alejarla un poco de él. La dureza de Sierra con la niña le resultaba fría. Pero ya bastantes problemas tenía él sin meterse en los de los demás; por no reconocer que Sierra le imponía, con esos gestos tan secos y su rabia contenida, como si una parte de ella siempre estuviera en llamas y nunca terminara de quemarse.

El silencio se hizo tan intenso que resonó de forma dolorosa en sus oídos, atrayendo su atención. Tragó saliva. El fuego llameaba con más fuerza, pero apenas daba luz, convertido en un resplandor tenue y engañosamente frágil. Su madre le apoyó la mano en el hombro, con esa delicadeza cálida con la que siempre le hacía saber, sin necesidad de palabras, que estaba a su lado.

Escuchó una exhalación de asombro de todos los niños y supo que los espíritus habían acudido. Él también lo notaba, sobre la piel: una sensación que se parecía a la humedad, pero que no tenía nada que ver con el agua. Lo que se rompían no eran las nubes, sino el velo que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. Había humanos tocados por dioses (malditos o bendecidos, no había demasiada diferencia) que eran capaces de cruzar entre ambos mundos. También animales, como las cabras, los gatos o los cuervos, que podían atravesar el velo. Los lupinos podían abrirlo y llamar a sus ancestros, pero nunca atravesarlo. Las leyendas de aquellos que lo intentaron y dejaron atrás solo un cuerpo rígido y seco pesaban como si fueran reales, y nadie tenía deseos de volver a intentarlo. Solo Fe, la más joven de los cinco primeros licántropos, había sido capaz de atravesar la barrera entre los dos mundos como si no fuera diferente de cruzar una cascada.

—Son tiempos aciagos —dijo Ázanor con voz que sonaba a lobo y a viento. Las voces de los espíritus venían de fuera, pero también hacían eco dentro de los vivos como si murmurasen desde dentro de sus propios pensamientos.

—Selene nos ha abandonado —respondió Nevada con tono solemne.

—Hace meses de eso, lo sabemos. Vuestro mundo es el nuestro.

—Hemos perdido fuerza, rapidez y todos los dones que nos dio. Todos menos cambiar de forma. Pero incluso eso nos cuesta más esfuerzo.

—Lo perderéis todo si la diosa no regresa al cielo. —Su tono insuflaba temor y una desesperación ahogada en los corazones de la tribu—. Nuestra naturaleza, nuestra vida y nuestro legado.

—Pero creemos que aún estamos a tiempo de cambiarlo. ¡Necesitamos vuestra guía! —Nadie osaba interrumpir a Nevada y Ázanor. Néstor juraría que ni siquiera se atrevían a tomar aliento, para no interferir y perder esa última esperanza—. Nuestro vidente ha recibido una imagen. La mismísima Selene frente a nosotros, nos dejaba caer en las sombras. Al principio parecía una tragedia sin ninguna esperanza, pero se dio cuenta de que alguien le hacía frente a Selene. Un lobo, o un espíritu, dispuesto a enfrentarse a ella.

—Hay esperanza —concedió Ázanor, y Néstor pudo respirar de nuevo—. Todavía se puede convencer a nuestra diosa de que nos perdone, de que regrese al cielo. Pero no escuchará súplicas. Será necesario un enfrentamiento.

—¿Y quién nos ayudará?

—¿Quién sino el primer guerrero?

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)