Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

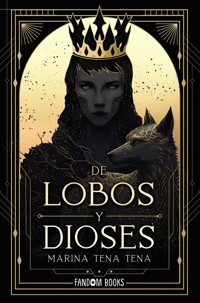

- Herausgeber: Fandom Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Fantasía

- Sprache: Spanisch

Un cazador persigue a una bruja. Una bruja oye a un espíritu. Un espíritu busca a un dios. Los brujos eran esclavos, pues solo podían usar su magia cuando sus padres lo ordenaban. Pero hay un nuevo dios en el firmamento, y ahora la magia de los brujos es libre... y eso ha hecho que pasen de esclavos a amenazas. Tara sabe que, si los soldados de su ama la encuentran, la matarán, aunque ella solo sea una inofensiva bruja de aire. Así que huye, sola y perseguida por el hombre más peligroso de la duquesa. Hubiera muerto a las pocas horas, de no ser por un inesperado aliado: un misterioso espíritu al que solo ella puede ver, que dice haber oído la voz de un dios moribundo. Tara acepta acompañarlo en su misión, decidida a ayudar al desconocido que la ha salvado y a descubrir la verdad que esconden sus ojos azules.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 427

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para Javi, que a lo mejor nunca lee este libro, pero ya se lo sabe de memoria.

No es fácil ser un dios.

A lo mejor ser un dios menor, como el del vino o la del atardecer, no es tan complicado. Pero ser de Los Ocho es difícil, más aún que acabar con una de ellos siendo un simple mortal acostumbrado a seguir órdenes. Lo sé por experiencia.

Tengo que confesar que pasó por accidente. Me refiero tanto a lo de participar en el asesinato de una diosa como a lo de convertirme en su reemplazo. Al menos a medias. No tenía planeado unirme a la lucha de los licántropos, ni enamorarme de una, ni dejar que me hirieran de muerte. En parte fue la cabezonería de Sierra, la licántropa en cuestión, lo que me arrastró a una de sus aventuras que resultó ser trágica y épica, de esas que son maravillosas cuando los bardos las cantan, pero dolorosas e incómodas cuando te toca vivirlas.

Por motivos obvios, no recuerdo cómo Sierra me arranco el corazón y lo reemplazó con el de Selene, la diosa de la magia. Estaba bastante ocupado muriéndome, pero ella decidió impedirlo y (desafiando a la mismísima creación) convertirme en dios.

Es irónico, casi justicia poética. Los brujos como yo pasamos la vida entera malditos. Irati (una de Los Ocho, la diosa de la guerra que, por algún motivo incomprensible, no termina de apreciarme) tuvo a bien condenar a todos los brujos a obedecer, bajo pena de muerte, las órdenes directas de nuestros padres. Por supuesto, los reyes nobles y líderes de los ejércitos no tardaron en apresar a todos los progenitores de los brujos para convertirnos en esclavos. Me he pasado la vida entera sin poder desobedecer las órdenes que mis señores hacían repetir a mi madre.

Pero en una misma tarde morí, reviví y me convertí en el dueño absoluto de la magia. Más que el dueño: en la esencia de la magia.

A Rey, el señor de los dioses, no le hizo gracia que una licántropa me convirtiera en parte de su panteón. Le gustó aún menos que mi primera decisión fuese romper las cadenas de la magia. Les hice libres. No más madres encarceladas. Quería acabar con la condena perpetua que suponía engendrar a alguien en una familia maldita por la magia. No me arrepiento de hacerles libres, incluso puedo asumir que ahora Rey me obligue a estar pegado a él como si fuera su sombra, y que no me deje hacer nada sin su permiso explícito. Lo encuentro un poco exagerado, aunque no es que él quiera saber mi opinión.

Pero debo reconocer que no pensé demasiado en las consecuencias que tendría liberar a los brujos. No puedo decir que me sorprenda que algunos vayan directos a vengarse, incluso lo entiendo. Lo que no esperaba era que en cuestión de horas no quedaran ciudades seguras ni reino que no se tambalease por el ataque de la magia.

Yo no deseaba esto. Rey no está especialmente impresionado conmigo, así que tengo que ser obediente, mantenerme alejado del mundo que he prendido en llamas si no quiero convertirme en el dios más breve del que se tiene constancia. Aunque solo sea porque Sierra nunca me perdonaría que perdiese la vida tan pronto. Y porque quiero un mundo al que poder regresar para encontrarme con ella.

Así que me toca bajar la cabeza, relegarme a un segundo plano de nuevo e intentar pasar desapercibido y esperar que la humanidad deje de estar en peligro.

El fin de una era

Tara

El caos se había derramado por las calles. Tara se estremecía desde su escondite: conocía de sobra el palacio en el que había sido sirvienta de niña y prisionera después. Había fantaseado con escapar como fantaseaba con alzar los brazos y volar: un sueño bonito que nunca dejaría de ser un sueño. Su magia era su cadena: ningún brujo podía desobedecer a sus padres sin que su propia magia se volviera en su contra y lo envenenase. La única forma de ser libre era la que había elegido su hermana: la muerte.

El mundo se regía por reglas rígidas que no podían cambiarse: el verano seguía a la primavera. La noche no ilumina. La magia pasa de padres a hijos, pero no les pertenece a ellos, sino a sus padres. Los humanos no tienen los poderes de los dioses. Los reyes gobiernan, el pueblo obedece…

Pero, a veces, pasan cosas imposibles.

Tara lo había sentido en las venas como un pulso. Con la claridad con la que se siente el dolor o las náuseas. Un instante estaba terminando su desayuno y al siguiente su cuerpo se llenó con una energía mal contenida que la hizo tensarse, como si la electrocutaran. Fue un cambio invisible, pero evidente: su magia era libre.

La sorpresa duró unos segundos. Se aseguró de que el pasillo estaba vacío y alzó la mano para llamar al aire, que acudió como una mascota obediente. El corazón se le encogió en el pecho. Siempre había necesitado una orden previa de su padre, la magia funcionaba así. Hizo que la brisa la rodease y el viento respondió al instante.

La alegría no tardó en convertirse en pánico. Sabía lo que pasaría si su dueña descubría que era libre.

Así que ni siquiera se atrevió a volver a su dormitorio. Caminó, con el pulso palpitando en las sienes y las rodillas temblorosas, hasta llegar a una estancia estrecha de la primera planta donde se guardaban las mantas y las capas gruesas que no hacían falta desde que la primavera hacía que incluso las noches fueran tibias. Pensaba esconderse un tiempo, ordenar sus ideas, pero entonces, desde la ventana, vio el cielo derramarse como si se desangrara y llamaradas lejanas e intermitentes, y lo supo.

No había sido solo ella. Toda la magia estaba libre.

Y los señores no iban a permitirlo.

Permaneció escondida entre la ropa, temblando y con la vista puesta en la ventana. Esperaba el fin del mundo, y el fin del mundo llegó.

Hubo terremotos que sacudieron la tierra y llamaradas visibles desde la distancia. Por supuesto: todos sabían que los brujos de fuego y tierra eran los más fuertes. Desde que sintió la magia libre supo que, si todos habían sentido lo mismo, ellos serían los primeros en liberarse. La ciudad estalló en gritos y caos, y patrullas de soldados no tardaron en aparecer, corriendo en sentido contrario que los civiles asustados. Iban tan armados que Tara no dudó de que su misión no era capturar a los brujos con vida.

Los terremotos no pararon, ni los gritos. Las llamas consumieron barrios. Incluso el cielo se llenó de nubes que descargaron con rabia. Puede que los brujos de agua no fueran tan fuertes como los de fuego o los de tierra, pero era obvio que no se estaban escondiendo como ella.

El corazón se le aceleró cuando oyó el jaleo de los pasos también dentro del palacio. No tuvieron que decir su nombre, el repiqueteo de botas era suficiente. Sabía que la estaban buscando.

Tara no llevaba encima nada más que su ropa y la tobillera de su hermana muerta. Su vestido era bastante revelador: blanco y vaporoso, adornado con bordados de colores en las mangas. Así era como la condesa Dracia había decidido que debía lucir. Así sería como tendría que escapar: sabía que no sobreviviría si los guardias la atrapaban en el castillo. Cogió una de las capas pesadas que debía de pertenecer a algún otro sirviente y se la echó por los hombros.

Esperó a que la siguiente patrulla pasara de largo. La buscaban, estaba segura. También sabía, aunque no quisiera pensar en ello, lo que iban a hacer si la encontraban. Nadie quiere a una bruja libre, la magia es demasiado poderosa.

Su corazón casi se detuvo cuando pasaron tan cerca de su puerta que le pareció inevitable que la abriesen. Sin embargo, los sonidos se alejaron. Tara temblaba cuando se acercó a la ventana.

Había una caída de tres metros. Menos, si lograba bajar con cuidado. Lanzó una última mirada temerosa a la ciudad sacudida por la destrucción y se encaramó a la ventana. Despacio, muy despacio, buscó huecos en los que apoyar los pies antes de empezar a descender. El suelo parecía estar tan lejos que el estómago se le encogió al mirarlo. Podía bajar un poco más.

Estiró el pie hacia el vacío, buscando un hueco en el que apoyarse. Entonces, oyó que la puerta se abría con un sonido seco.

A Tara se le cortó la respiración. Pegada a la pared, intentó mantenerse quieta mientras los soldados buscaban la estancia que acababa de abandonar. «No tenían por qué mirar por la ventana», se dijo. Los músculos le temblaban mientras los soldados removían la ropa.

«Un poco más», se dijo.

Pero un tirón en el brazo hizo que la mano izquierda resbalase. Se golpeó la barbilla contra la pared, perdiendo el apoyo de la otra mano. Se le escapó un grito agudo y breve, cortado cuando impactó con el suelo.

Sintió el latigazo de dolor en las rodillas antes de caer de espaldas y quedar bocarriba, jadeante. Estaba entera. Estaba fuera del castillo. Tal vez…

—¡Abajo! —gritó una voz.

Tara no pudo terminar su deseo. Se puso en pie con la rapidez que da la desesperación y echó a correr con todas sus fuerzas.

Ronnan

La duquesa Dracia y su familia estaban a salvo. Daba igual el tipo de catástrofe, los nobles siempre eran los primeros en encontrar refugio.

Ronnan no era uno de ellos, por eso nadie se había preocupado en buscarlo hasta que requirieron sus servicios. Nunca había estado en esa sala, un espacio discreto y seguro en el sótano del palacio. Podría ser uno de los secretos de la duquesa, aunque era posible que su marido también lo conociera. Desde que Sirus se había casado con ella, había sido su mejor confidente, acercándose cada día más a su esposa, aunque eso lo alejara de Ronnan, el hijo que había tenido con su primera mujer, aquella a la que había jurado amar.

La familia noble estaba en una sala demasiado sencilla, con paredes desnudas de cuadros o tapices y un suelo con desniveles y que ni siquiera se habían intentado disimular con alfombras. Un grupo reducido de criados trataban de acomodarlos, agradeciendo mentalmente haber sido elegidos para acompañarlos. Estarían a salvo mientas la locura se desataba en las calles.

También había guardias, por supuesto. Ronnan había contado dos en la entrada, más la que le había escoltado hasta allí y los otros tres que rodeaban de forma aparentemente casual a la familia. Al lado de los soldados con armas afiladas y armaduras ligeras, Ronnan podría parecer inofensivo si no se fijaban en su pose, siempre alerta, y en la tormenta mal contenida de su mirada.

El refugio era tosco pero sólido. Apenas había muebles ni utensilios, y la única iluminación venía de las lámparas de aceite cuya luz bailaba, dibujando expresiones inquietantes en los rostros de la familia. Los techos eran bajos, y el espacio estaba dividido por anchas columnas que quitaban visibilidad, pero protegían los cimientos. Seguramente sobrevivirían incluso si el palacio se derrumbara sobre ellos.

Driana, la hija mayor de Dracia, una adolescente de ojos grises como los de Ronnan, le lanzó una mirada directa y llena de intención que él ignoró. Podía sentir la rabia que emanaba de la chica cada vez que él fingía no verla, y su furia casi le arrancó una sonrisa. A su edad, a él también le resultaba más fácil disfrazar el miedo de enfado que enfrentarse a lo que le asustaba.

Los mellizos, en cambio, no ocultaban su inquietud. Aún eran niños, y a los niños se les permite el miedo. El duque Sirus no alzó la mirada. Delante de su mujer, nunca se atrevía a hacerlo. Solo se atrevía a dirigirse a Ronnan cuando Dracia no estaba delante. También tenía los ojos grises, más claros que los de su hija. Al contrario que los de ella, los de Sirus no cargaban con rabia, sino con un pesar profundo que a veces se parecía a la vergüenza.

—Podrás imaginar lo urgente que es esta situación —dijo la duquesa, sin molestarse en perder tiempo con saludos, cuando le vio aparecer. Llevaba uno de los vestidos regios que se ponía cuando se reunía con la familia real. Uno de color azul oscuro, que hacía parecer aún más pálido su rostro, enmarcado con una corona trenzada de cabellos blancos—. Necesitamos que estés a la altura de las circunstancias.

—¿Acaso os he fallado alguna vez?

Ronnan sabía mantener el tono educado, sin importar el veneno que empapaba sus palabras. La duquesa entrecerró los ojos de forma tan sutil que podía ser solo un juego de la luz. Su marido bajó aún más la cabeza. Ronnan sabía de sobra que habría deseado que se mostrase más dócil y agradecido. También sabía que nunca se lo pediría porque ni siquiera él era tan hipócrita.

—Nos encontramos ante el mayor desafío de nuestra era. Y dios Rey nos protegerá, pero será cuando en su inmensa sabiduría considere que ha llegado el momento de hacerlo. Tal vez quiera ponernos a prueba.

—A Rey siempre le ha gustado probar la lealtad de los hijos —respondió Ronnan con aparente desinterés, aunque sabía que no era el momento de jugar con los límites de la paciencia de la duquesa.

Ella guardó silencio un largo rato, suficiente para sopesar el valor de una vida.

Desde niño, Ronnan había sido una molestia que ella toleraba. Se había convertido en alguien lo suficientemente valioso, pero con una lealtad esquiva. Ronnan no se engañaba, si hubiera sido desafiante o peligroso para ella, llevaría enterrado mucho tiempo, por mucho que su padre se empeñase en creer que podía salvarle la vida.

La duquesa por fin retomó la conversación y él se prometió a sí mismo morderse la lengua.

—Hemos decidido acabar con todos los brujos. Han perdido el control y la cabeza. Son peligrosos y tal vez sea esto lo que Rey quiere que hagamos.

—Así que queréis que ejecute a Tara —murmuró Ronnan—. Debe ser la bruja más inofensiva del reino.

No se permitió pensar qué opinaba él de esa decisión. A los nobles les encantaba tener brujos con los que aterrar a sus súbditos, que los consideraban monstruos contenidos por sus señores. A él siempre le habían dado lástima. Los brujos tenían habilidades que escapaban a las de cualquier otro humano a cambio nacer sin libertad para las cosas más básicas. La magia era una maldición peligrosa. Quizá por eso Ronnan se sentía algo más preparado que el resto para el caos en el que se había sumido el mundo: una parte de él llevaba tiempo esperando el día que, finalmente, había llegado.

Frunció el ceño, con la sensación de que se adentraba en una trampa. Ronnan tenía fama de desalmado. Era capaz de encontrar a cualquier preso que hubiera logrado escapar y perseguir a la criminal más esquiva hasta localizarla. Era capaz de matar o mutilar sin perder el sueño. Pero Tara, incluso ahora que la magia era libre, no le parecía peligrosa. Era una muchacha dócil y torpe con la magia. La duquesa tenía soldados y criados, no lo necesitaba para matarla. ¿Por qué le llamaban a él? Cambió el peso de un pie a otro. ¿Era una trampa?

No, comprendió. No necesitaba a alguien que la matase, sino alguien que la encontrase.

—¿Cuándo escapó?

—La vieron en el palacio antes de que se incendiara la muralla. Intentó apagar el fuego y socorrer a los heridos. Eso fue antes del mediodía de ayer, y desde entonces no han vuelto a verla.

—¿Queréis que la traiga viva o que la mate? —preguntó Ronnan sin cambiar la expresión.

—Quiero que me traigas su corazón y un mechón de su pelo —respondió Dracia—. Si la traes viva, serás recompensado igualmente. Pero si no vienes con ella, o con lo que te he pedido de ella, será mejor que no vuelvas.

Ronnan no se inmutó.

Pensó que ese sería un buen momento para que el duque alzara la voz e intercediera por él, por su primogénito. Por supuesto, no lo hizo. Ronnan suponía que en algún momento había amado a Dracia igual que anteriormente había amado a su madre, pero de ese amor solo quedaba un respeto que se parecía más al miedo. Su padre no se atrevería a llevarle la contraria a la duquesa, no podía arriesgarse a perder los beneficios de ese matrimonio.

Así que se quedó callado, con la vista fija en el suelo.

—Os traeré a la bruja, o, al menos, su corazón.

—No falles.

—Nunca lo hago. ¿Queréis que haga algo con su padre?

—Ya no nos sirve —dijo Dracia, con demasiado dramatismo para tratarse de algo tan evidente—. Mátale.

Asintió, y esta vez tuvo que contener una sonrisa. Iba a disfrutar de esa parte de su misión.

Con una última reverencia, Ronnan se dio la vuelta y salió sin añadir ninguna palabra.

Ronnan

Hubo una época en que ese hombre le daba pena. El padre de Aura y Tara ya era mayor cuando Ronnan era un niño, pero ahora se había convertido en un anciano miserable. El poco cabello que le quedaba había perdido el tono rubio para dar paso a un blanco sucio. Sus ojos se habían vuelto más pequeños y tenía la espalda encorvada. Dormitaba, entre temblores y con los párpados aleteando cuando llegaban ruidos o gritos desde la calle.

Ronnan apoyó la espalda contra la pared. Había esperado disfrutar de ese momento, tener lástima, incluso puede que culpa; sin embargo, no era capaz de sentir nada. Buscó, de forma casi masoquista, algo en ese rostro pálido y arrugado que le recordase a sus hijas. La barbilla afilada de Aura. Las cejas arqueadas de Tara. Había pinceladas que tal vez se parecieran, pero de forma tan sutil que no lograban despertarle ninguna emoción.

No era la primera vez que Ronnan pensaba en acabar con la vida de ese hombre. Tampoco era la primera vez que le observaba, desde las sombras, con una daga en la mano y la vista fija en el cuello. Ya había pasado, el día que Ronnan perdió todo por lo que estaba dispuesto a luchar.

Esta vez no era un chico paralizado por el miedo. Esta vez no había tenido que robar las llaves. Esta vez no se había colado a hurtadillas para cometer un asesinato, sino una ejecución. Ronnan era más alto e imponía más respeto. Había perdido varios dedos y sobrevivido a batallas, enfrentamientos con criaturas imposibles y también al recuerdo de sus fantasmas. Había querido ser él quien matase a ese hombre porque sentía que era su deber. No serviría para borrar sus fallos. No le traería de vuelta a Aura, pero, tal vez, podía dedicarle esa muerte. Ella lo habría querido, aunque ahora ya llegase demasiado tarde para salvarla.

Tal vez Tara habría intercedido por su padre. Tenía fama de ser compasiva e ingenua. Pero Tara no estaba allí, ella también había decidido abandonarle. Y, aunque le hubiera querido, el destino de ese hombre estaba decidido. Su vida iba a terminar esa misma tarde.

Ronnan esperó, hasta que el antiguo brujo se despertó con el estruendo de un edificio que se venía abajo. Se incorporó con la torpeza con la que se mueven los prisioneros que llevan demasiado tiempo encadenados. Entonces clavó su mirada en él.

Ronnan ladeó la cabeza.

—Tú —jadeó el anciano.

Había miedo en sus ojos. También reconocimiento. Hubo una mirada parecida, años atrás, y Ronnan creyó regresar a ese momento.

La primera vez que había ido a matarle, ese hombre se había reído. Le había dicho que llegaba tarde, y antes de que Ronnan tuviera tiempo de reaccionar, dio la voz de alarma. Ronnan se salvó por pura suerte: golpeó en la frente con el mango de su daga al primer guardia y se la clavó al segundo en el torso antes de darse a la fuga. Lloró más tarde, en la tumba de su amiga, y se maldijo porque debería haberle matado de todos modos, aunque ya fuera demasiado tarde. Aunque le hubiera costado la vida. No merecía vivir sin la compañía de la única persona que le importaba.

Pero Ronnan era un crío cobarde entonces. Ahora era un adulto que no tenía miedo a nada. Se mantenía en pie por la promesa que le había hecho a una amiga muerta. Y acabar con ese hombre no era más que una pequeña venganza.

—Fuiste tú —murmuró el anciano, comprendiendo—. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?

Ronnan no contestó. Quiso soltar una carcajada por lo irónico de la situación: que su padre le hubiera repudiado le salvó la vida esa noche. ¿Qué había dicho el antiguo brujo cuando le preguntaron quién le había intentado matar? ¿Que fue un recluta, un sirviente, un ladrón? No le había reconocido entonces, y seguía sin saber quién era ahora.

—Matarme entonces no hubiera servido de nada, ¡te lo dije! —ladró el hombre—. Tampoco ahora. ¿No has oído lo que pasa? Es lo único de lo que hablan, los criados, los soldados… ¡todo el palacio! Los brujos son libres. No tienes que hacerme nada. —Su voz pasó a ser un gimoteo cuando Ronnan se acercó en silencio—. No diré que fuiste tú. ¡Seguirá siendo un secreto! ¡Ten piedad!

Dejó de hablar cuando Ronnan le atravesó el cuello con un movimiento rápido. El hombre abrió la boca en un grito que no llegó a sonar. La sangre manó a borbotones, con sus sacudidas, manchándole los dientes y derramándose por los labios. Ronnan se acercó para que pudiera escucharle con claridad.

—Esto es por Aura.

Retorció la daga y se la arrancó del cuello. El antiguo brujo se derrumbó entre espasmos, con los ojos muy abiertos y la muerte en la mirada.

Tara

Los callejones se volvieron más estrechos. Tara no estaba segura de si había caminado alguna vez por esa parte de la ciudad. Tal vez sí, en esa vida anterior a los doce años, cuando era incluso menos relevante y un poco más libre. Se había preparado para trabajar de sirvienta, y aunque la mayoría de sus tareas requerían estar en palacio, lavando ropa o fregando los suelos, había podido ir al mercado alguna vez, en esos raros días en los que tenía tiempo libre. Tara recordaba calles atiborradas de pequeños puestos desordenados, de voces, olores a especias y colores brillantes. Resultaba emocionante y a la vez, le asustaba.

La parte de la emoción había desaparecido, junto a los colores, al olor de la comida y a las voces alegres que intentaban que se fijase en la mercancía. Algunas casas se habían derrumbado y otras seguían en pie con las puertas cerradas con firmeza y las ventanas tapiadas. Había polvo en el aire y las mismas ratas que antes se movían de forma esquiva ahora parecían desafiantes. A Tara se le encogió el estómago.

Conforme avanzaba por el entresijo de calles empezó a encontrarse con supervivientes. Niños delgados de piernas largas y ojos curiosos, que se mantenían a una distancia prudencial de ella mientras buscaban entre las ruinas. Hombres con la ropa sucia y el pelo pegado al cráneo por el sudor que levantaban escombros y a los que Tara evitó. Mujeres que cargaban con mantas, niños o alimentos. Tara los esquivaba, con la mirada baja y el corazón convertido en un ave atrapada dentro del pecho. ¿Sabrían que era bruja con solo mirarla? Si se cruzaba con un soldado la matarían si lo sospechaban.

Ojalá llevase ropas más grises, más gastadas, en lugar de ese vestido delicado y suelto que la hacía destacar como si fuera una bailarina en mitad de una batalla. Seguía llevando la capa robada, pero no bastaba para ocultar esa falda demasiado sedosa, demasiado blanca y con demasiado vuelo.

—Eh, ¿de dónde vienes? —dijo una mujer mayor, con la cara consumida.

—De palacio —respondió un adolescente que estaba cerca. Tenía unos ojos tan penetrantes que parecían afilados—. Debe de ser familiar de la duquesa.

—Yo no…—balbució Tara, sin saber cómo seguir. La ropa que llevaba no era de sirvienta. Pero no podía confesar quién era en realidad. Boqueó, dando un paso atrás para mantenerse lejos de ellos.

—¿Por qué saldría una princesita del castillo? —La voz del chico estaba cargada de rabia—. ¿Incluso en estos momentos venís a saquear al pueblo?

Tara echó a correr, sin rumbo, entre calles cada vez más oscuras.

¿La seguían? No escuchaba nada por encima del repiquetear de su corazón y sus propios jadeos. Al correr llamaba la atención más que antes. Torció en una esquina y atravesó un callejón sombrío.

Se detuvo de golpe frente a una pila de cuerpos carbonizados, con un grito que no fue capaz de contener. La mayoría de ellos llevaban restos del uniforme del ejército. Otros debían de ser campesinos a los que alcanzó el fuego. Tara se llevó una mano a los labios para contener los gritos. No había sido un incendio natural; un brujo, alguien con su maldición, había hecho eso.

Notaba la muerte latir como una herida abierta. Decenas de almas atrapadas esperaban que la diosa Muerte los guiara al otro reino, pero la diosa no aparecía. Tara era una experta, a su pesar, en los ritos funerarios. Su magia era afín al mundo de los muertos: podía sentir un alma atrapada entre ambos planos, y sabía cómo calmarla si la diosa Muerte tardaba en ir a buscarla. Normalmente no pasaba, lo habitual era que, cuando Tara llegaba al cuerpo, lo sintiese vacío. La diosa había hecho su trabajo. Sin embargo, en alguna ocasión había notado esa alma atrapada como si fuera una corriente de aire que no pertenecía a ese lugar, o como el ambiente cargado que precede a una tormenta.

Lo que notaba frente a ella ahora no era una tormenta ni una ráfaga de aire en el lugar equivocado, era el inicio de un tornado. Había docenas de almas removiéndose, perdidas entre la vida y la muerte, sin que nadie hubiera acudido a recogerlas.

¿Dónde estaba la diosa? ¿Por qué todos las abandonaban?

Tara llamó a su magia. Le resultaba extraño sentirla responder sin una orden de su padre. Era como si hubiera llevado la vida entera una mordaza y la hubieran liberado de pronto para que pudiera usar su voz. Alzó una mano y dejó que una brisa fluyera entre sus dedos. No sabía si sería capaz de calmar a todas esas almas, si serviría para algo, pero tenía que intentarlo. Un cuervo graznó cerca de ella, pero no apartó la mirada. Estaba concentrada en eso que sentía, aunque no fuera capaz de verlo.

Los que habían muerto se retorcieron al percibir su magia. Tara esperaba notar un tirón hacia ellos, un vínculo, un roce de almas. Con lo que no contaba era con enfrentarse a ese tornado de desesperación en el que se habían convertido los muertos, que tirara de ella como si pretendiese devorarla. Su magia se afiló y se engarzó a su cuerpo. Tara cayó de rodillas al suelo. Intentó cortar el contacto, pero era incapaz de cerrar el vínculo que ella misma había abierto. Escuchó sus gritos como si fueran ajenos. Sintió la tierra entre los dedos y un dolor mucho más profundo del que nunca había sentido en el cuerpo. El cuervo graznó de nuevo. Tara rogó a la diosa Muerte que la ayudara o que terminase pronto con ella, pero no fue Muerte quien respondió.

—¡Aquí! ¡Dame la mano! —dijo una voz suave y masculina.

Tara extendió los dedos. Lo que rozó no era humano, o había dejado de serlo hacía un tiempo. Sintió una mano echa de viento que se entrelazó con la suya y, de golpe, tiró de ella para convertirla en aire.

Varias cosas pasaron en ese mismo momento. El mundo se cubrió de sombras y dejó de ser su mundo. Veía lo que la había rodeado como si estuviera bajo aguas oscuras y frías. Tara se dio cuenta también de que su cuerpo se había vuelto ligero y etéreo, como si ya no fuera corpóreo. A su lado había un chico poco mayor que ella, con rizos claros, aunque nada en él conservaba color. El chico le tendía la mano y su tacto era de sombra y viento. Era un alma, una de las que estaban atrapadas entre la vida y la muerte, pero mucho más sólida que el resto.

Y, antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, una flecha atravesó el espacio en el que debería haber estado su cuerpo. Tara gritó de nuevo, respirando agitada, aunque ni había aire ni sus pulmones lo necesitaban. Se puso en pie, temblando, sin soltar la mano del chico muerto, y solo entonces vio al joven que había estado a punto de matarla.

El soldado que había disparado se quedó mudo por el desconcierto. Otro gritó una orden y luego se acercó tanto que ella se encogió, dispuesta a suplicar, pero el joven pasó a su lado, sin verla.

A Tara también le costaba distinguir sus rasgos, era como si estuvieran detrás de una catarata. Llevaba ropa oscura y una capa verde que se parecía al tono del bosque en invierno. Su piel era pálida y tenía el pelo negro como las alas del cuervo que se posó entonces en su hombro.

Tara miró al joven que acababa de intentar matarla, y él la atravesó con la mirada. Ella estiró la mano hacia su capa, pero no pudo tocar nada. Lo único real era la mano del chico que la había arrastrado a ese sitio.

—Vámonos —susurró él, apremiante—. ¡Rápido! No puedo mantenerte aquí mucho tiempo.

El chico del Umbral

Tara

El chico tiraba de ella, guiándola por aquel mundo tan oscuro que la misma tierra parecía absorber la luz. Tara solo volvió la vista atrás una vez. El joven que casi la había matado se había convertido en una figura borrosa.

Apartó la vista y se esforzó en mantener el ritmo. Tenía que estar imaginándoselo. Sentía que su energía se drenaba, a cada paso los contornos de ese mundo se volvían más borrosos y sentía nauseas como si la envenenaran. Le costaba respirar y se hubiera derrumbado de no ser por ese chico que tiraba de ella.

—Aguanta un poco más —dijo el fantasma.

—No puedo —jadeo ella.

Tenía los pulmones llenos de sombras. La cabeza le pesaba tanto que quería derrumbarse y no volver a ponerse en pie. Sus pies se quedaban fríos, como si a su sangre le costase llegar a las extremidades. Solo la mano que él le sujetaba se mantenía cálida.

¿Cómo podía mantenerla con vida alguien que había perdido la suya? ¿Quién era? ¿Por qué no parecía perdido o roto como el resto…?

—Un poco más —la apremió el fantasma. Tenía la voz cálida, casi cantarina.

—¿Cómo te llamas? —susurró Tara, con los labios entumecidos.

—Hace tiempo que no tengo nombre —respondió él—. Tampoco tengo a nadie con quien hablar.

—Pero me has encontrado.

El chico se giró hacia ella. A pesar de que su visión estaba borrosa, Tara notó un brillo extraño en esos ojos grandes que incluso en ese momento se mantenían risueños.

—Te estaba buscando —respondió el chico—. Aunque habría deseado conocerte en mejores circunstancias.

Tara no tenía fuerzas para hablar, pero su cabeza se llenaba de preguntas que querría hacerle. A pesar de estar familiarizada con los rituales mortuorios, apenas había conocido a un par de espíritus. Lo habitual era que el alma se desvaneciera casi a la vez que el cuerpo perdía el pulso. Eran raras las ocasiones en las que se quedaban allí y los brujos del aire se volvían de utilidad al poder calmarlas hasta que la diosa Muerte daba con ellas.

En las ocasiones que Tara había vivido, no sintió más que un eco apagado y confuso de las personas que habían sido. Una madre joven preocupada por su hijo. Un anciano que no comprendía qué le había pasado. Eran totalmente distintas de lo que había experimentado al escapar de la ciudad. Su encuentro con las almas de los muertos era terrorífico, pero encajaba con lo que conocía. Ese chico, en cambio, parecía igual de consciente de sí mismo y de lo que le rodeaba que un vivo. Un humano con la piel hecha de viento, una imagen en tonos grises de quien había sido.

¿Qué era lo que había pasado? ¿Por qué Muerte le permitía vagar en su reino? ¿Era quizá un brujo, un licántropo, un alma maldita o protegida por los dioses?

El chico se detuvo en el momento en el que a Tara el mundo le empezaba a dar vueltas.

—Ya está, estarás a salvo —murmuró el chico y, antes de soltarla, la miró con una intensidad casi voraz—. No me dejes atrás.

Ella no tenía fuerzas para responder. Por suerte, el chico no esperaba que lo hiciera. Se acercó y sonrió, acariciándole el cabello con la mano libre antes de soltarla.

Tara sintió que caía desde un abismo.

Se derrumbó sobre un montículo de raíces secas y tierra. Tosía y jadeaba entre estremecimientos, como si hubiera estado en el fondo de un profundo lago. Tenía las manos ateridas y temblaba tan violentamente que era incapaz de incorporarse.

Cerró los ojos y se concentró en respirar hondo. Sabía que acababa de visitar la tierra de los muertos, ese limbo entre ambos mundos donde esperaban que la diosa Muerte los encontrase para llevarlos al más allá. Tara había visto algo que no debería haber visto en vida, pero de alguna forma estaba de vuelta.

Inspiró despacio. Exhaló hasta quedarse sin aire en los pulmones. Estaba viva. Estaba… ¿a salvo? Pestañeó, enfrentándose al mundo que la rodeaba. Estaba cerca de un camino, entre los primeros árboles del bosque que rodeaban la ciudad de la que nunca había salido. Los muros no estaban demasiado lejos y, desde allí era capaz de ver las puertas de la ciudad y los soldados que la custodiaban. La muralla había sufrido daños e incluso desde la distancia podía ver cómo el humo se elevaba desde distintas partes de la ciudad. Pero ella estaba fuera. Se incorporó despacio y dos pensamientos la atravesaron al mismo tiempo.

Nunca había estado tan lejos.

Nunca había estado tan sola.

El palacio había sido, a partes iguales, una cárcel y un hogar. La duquesa Dracia era un ama severa, pero también era quien se encargaba de que tuviera mantas cálidas por la noche y bandejas con comida disponibles incluso antes de que tuviera hambre. La cuidaba de una forma fría, pero más detallista de lo que su padre nunca había sido con ella. Estaba tan acostumbrada a los guardias de palacio que ya casi no notaba su vigilancia. Además, si tenía en cuenta lo sutil que era su magia, era más probable que la siguieran para protegerla que para controlarla.

Tara solo había querido alejarse del peligro, y, ahora que lo había conseguido, deseaba volver a estar prisionera en un sitio donde nadie quisiera matarla. Pero no estaba tan sola. Se incorporó con movimientos torpes y piernas temblorosas. «No me dejes atrás», había dicho el chico. Aún notaba su presencia, cerca de ella y a un mundo entero de distancia a la vez. Él la había salvado, aunque ni siquiera le había dado su nombre. Suponía que podía verla desde el otro lado.

—¿Sigues ahí? —Su voz sonaba quebradiza, apenas un suspiro—. ¿Puedes oírme?

Él respondió. No con palabras, o si eran palabras, Tara era incapaz de escucharlas desde la tierra de los vivos. Pero podía notarle al otro lado. Podía sentir su presencia, podía imaginar su mirada tal y como ella había visto al hombre que había intentado matarla, como si lo viera a través de una catarata.

Movió los dedos, preguntándose si debería intentar contactar de nuevo con él, abrir la puerta a los muertos. Sintió una punzada de dolor y al bajar la vista a sus manos el corazón se le aceleró. Su piel tenía un color amoratado, casi negro en las puntas de los dedos de la mano izquierda. La que él le había sujetado. Las uñas habían tomado un tono ceniciento y parecían a punto de desprenderse en cualquier momento.

Se llevó la mano al pecho. Le daba miedo perderla si lo intentaba de nuevo.

Además, solo pensar en canalizar su magia le causaba dolor de cabeza. Estaba débil. Necesitaba descansar, recuperarse. Y encontrar un refugio donde pasar la noche.

—No te voy a dejar atrás, solo necesito…

No tuvo fuerzas para terminar la frase. En realidad, no sabía cómo hacerlo. Necesitaba un respiro. Necesitaba recomponerse. Necesitaba un lugar al que ir y también algo de esperanza. Se internó hacia el bosque, solo unos pasos. Sabía que estaba lleno de peligros: insectos venenosos, animales fieros, bandidos y licántropos dispuestos a devorar a cualquier intruso a dentelladas. El camino también era un peligro. Si la encontraban, la matarían. Y estaba el hombre de la ballesta que ya había intentado hacerlo.

El mundo no era justo cuando los brujos estaban atados a la voluntad de sus padres, pero Tara tampoco se sentía libre ahora: se sentía como un conejo de granja que crían para comer al que un niño hubiera echado a los lobos con la esperanza de que se salvara. Se sentó, convertida en un ovillo, apoyando la espalda en un roble lo bastante ancho para ocultarla. Notó, al otro lado del velo que separaba a los vivos de los muertos, la presencia del chico que había logrado rescatarla. ¿Estaría furioso con ella por abandonarle?

Se ajustó la capa, intentando entrar en calor. No se paró a pensar en el rumbo, porque Tara no tenía ningún sitio al que volver, ningún hogar al que regresar, ninguna familia que la esperase. Sin darse cuenta de que estaba llorando, acarició la tobillera que había cogido del cuerpo de su hermana. Ni siquiera ella había querido quedarse a su lado.

—No sé qué hacer. No tengo donde ir. No soy poderosa, no sirvo para nada —susurró, sin estar muy segura de si hablaba para el fantasma o para ella misma—. No tengo a nadie.

Y, sin embargo, notó que el chico muerto no se alejaba de su lado.

Ronnan

Ronnan miró a su alrededor como si esperase encontrar a la bruja en el siguiente parpadeo. No había perdido demasiado tiempo en acabar con su padre, pero sí el suficiente para estar a punto de llegar demasiado tarde.

No había sido difícil recorrer la ciudad siguiendo el caos. Los brujos tenían rabia, no planes. Había dado con ella cuando estaba cerca de las murallas. Y entonces vio la flecha que casi la mata.

—¡Quieto! —bramó al soldado.

Pero la bruja se había desvanecido delante de él como si la hubiera soñado. La había visto estremecerse y derrumbarse, había visto sus hombros sacudirse como si una fuerza invisible tirase de ella. El cabello ondulado, color miel, le había tapado los rasgos, pero aun así estaba seguro de que era ella. Alzó una mano temblorosa al aire y, de pronto, no estaba.

Barrió con el brazo el sitio donde la había visto, por si se trataba un truco de magia, una ilusión, o por si la bruja había encontrado una forma de confundir sus sentidos. Pero solo encontró tierra.

No había rastro de Tara.

Mentira. Ronnan cerró los ojos e inspiró: había una fragancia sutil y esquiva en el aire, que no era la del polvo, ni el humo, ni la de los cadáveres que le rodeaban. Podía percibir un olor dulce, a lino y a lavanda. Le recordaba a Aura. La bruja había estado allí, a su alcance. La había visto, y también lo había hecho su cuervo, Sombra, que se posó en su hombro con mirada inquieta, buscando también a la presa que se les había escapado.

Nunca había visto nada así. Los brujos del aire tenían poderes bastante limitados: ventilar palacios, hacer bailes con hojas secas y el vuelo de las telas. En algunos casos, impulsar las velas de los navíos. Y los ritos fúnebres, claro estaba. Muchos aseguraban notar el alma de los caídos en el tiempo en el que tardaba en llegar diosa Muerte, y algunos incluso proclamaban ser capaces de hablar con ella. Aura aseguraba que podía presentir la muerte, pero lo decía con ese tono mordaz que usaba para bromear, y solía añadir que su muerte estaba cerca. Ronnan nunca había creído del todo esa parte de su magia. Si Aura fuera capaz de presentir su propia muerte, habría podido evitarla. Aunque, ¿no era eso lo que había intentado?

En cualquier caso, los poderes de los brujos tenían que ver con su elemento, ya fuera fuego, tierra, agua o… aire, los más débiles de los manchados por la magia. Le parecía lógico que, buscando ser más útiles o, quizá más respetados, se inventaran esa afinidad con la muerte que tan poco probable le parecía.

Pero lo cierto era que nunca había visto nada como lo que acababa de ocurrir. Revisó una última vez el lugar donde Tara había desaparecido.

—No he sido yo —murmuró el arquero, aún más desconcertado que él.

—Eso ya lo sé —masculló Ronnan—. Seguro que ha encontrado una forma de distraernos y está escondida.

No se lo creía, pero estaba seguro de que el reino entero ya debía de estar bastante preocupado por que los brujos se hubieran librado de las órdenes de sus padres. Los brujos apenas llevaban un día libres y la ciudad entera era un caos. En poco tiempo la magia causaría más muertes que una guerra. Si corría el rumor de que tenían poderes nuevos y desconcertantes como desaparecer a voluntad, el pánico se extendería por todos los rincones. Ronnan no quería imaginar las consecuencias de ese miedo.

Como si compartiese su preocupación, su cuervo extendió las alas y las batió con fuerza para elevarse hacia el cielo. Ronnan se despidió del arquero con la promesa de encontrar a Tara y se puso en marcha. Sombra rastrearía desde lo alto. Mientras, Ronnan intentó adivinar el rumbo de la bruja. Su ruta era caótica, pero estaba claro que intentaba alejarse todo lo posible de la ciudad. Bien, seguiría ese camino con la esperanza de localizarla antes de que su rastro se esfumase del todo.

No había contado con que su misión se complicaría tan rápido, pero no pensaba dejarse desanimar tan pronto. Si sus sospechas eran reales, tendría problemas mayores que no poder volver a casa: si los poderes de los brujos habían aumentado, pronto no tendría casa, ni ciudad ni reino al que regresar.

Tara

Se despertó antes del alba, con el gruñido cercano de unos perros. A Tara le sorprendió haber sido capaz de quedarse dormida. Lo último que recordaba era tiritar contra la corteza de un roble envuelta en una capa robada y acompañada por la presencia silenciosa de otro. Cuando la noche empezó a clavar las uñas gélidas en su piel, había logrado, de forma casi instintiva, levantar una brisa cálida que se le coló entre los pliegues del vestido. Tara suspiró y cerró los ojos. No sabía que podía usar su magia para algo así, claro que hasta entonces su magia había estado limitada a las escuetas órdenes de su padre.

Era un pensamiento reconfortante en una noche tan fría, igual que la calidez de su brisa se convirtió en un abrazo que se daba a sí misma. Tara se encogió. El cansancio volvía su cuerpo pesado y sus pensamientos confusos. Las ideas se desfiguraban y su propio viento la arrulló hasta que, sin darse cuenta, se había quedado dormida.

Se puso en pie, entumecida por el frío y con los pensamientos desordenados por el sueño. No había sido una pesadilla, solo recordaba la sensación trepidante de escapar por los pelos de un monstruo sin rostro. Al apoyar la mano en el roble un latigazo de dolor le atravesó el brazo entero. No había luz para mirarse, ¿habría perdido la mano? No, tenía los cinco dedos, al menos, de momento. Era capaz de abrir y cerrar el puño, aunque le dolía.

Volvió a oír a los perros, que sonaban más cerca, y también las voces de los humanos que iban con ellos. El corazón se le aceleró y alzó la vista, intentando acostumbrar su visión a la oscuridad de ese cielo sin estrellas. Podían ser aldeanos que iban de caza, buscando una forma de alimentar a sus familias. Sí, pero podían ser también hombres de la duquesa, dispuestos a acabar con ella, o de los otros nobles de la ciudad que habían decidido librarse de los brujos ahora que se habían vuelto tan peligrosos.

Dio un paso. Algo le arañó el tobillo. Se alejó con un respingo y trastabilló en la maleza. El miedo le aceleró los latidos y se mordió el labio inferior para no dejar escapar un grito. En el siguiente paso notó el tirón de la delicada tela de la falda al desgarrarse. Siguió adelante, ignorando esa vocecita petulante que le decía que, si los perros iban a por ella, estaba poniéndoselo fácil al dejar un rastro tan evidente.

No se atrevía a correr a ciegas. Al bosque le habían crecido dedos afilados hechos con ramitas secas que estiraba hacia ella. Estaba tan oscuro que no veía el contorno de los árboles hasta que los tenía delante. Si intentaba correr se caería antes de poder ponerse a salvo; si los perros la perseguían, no tardarían en echársele encima. No había forma de escapar. Como si Muerte enviara un presagio, escuchó el graznido de un cuervo, lejano pero ominoso.

Pero no estaba sola.

La presencia del chico muerto la seguía. Tan cerca que podría llamarle de nuevo, alzando la mano. Podría salvarla otra vez, si quería. La mera idea la aterraba, y el dolor de su mano palpitó como si reviviera su anterior encuentro. El sitio donde el fantasma estaba atrapado era mortal para ella.

Pero Muerte, la muerte, parecía inevitable de todas formas. Prefería morir con la única persona que había sido amable con ella que dejar que la atraparan las fieras, o, peor aún, los hombres que iban detrás de ellas.

Alzó la mano, temblorosa pero decidida, concentrando su poder en los dedos para formar una grieta entre el reino de los vivos y el de los muertos. Pero entonces, la presencia del chico la adelantó, ignorando su llamada.

—Espera…

Quiso llamarle, pero aún no conocía su nombre. ¿Se había enfadado con ella? Podía notar su presencia, invisible pero innegable. Se quedó a unos pasos de distancia y entonces se detuvo allí, sin desvanecerse.

¿La estaba esperando?

Tara ya podía escuchar las voces con más claridad. Una mujer de voz rasgada y, al menos, dos hombres. Podía oír los gruñidos de los perros y sus resoplidos al tirar de la correa que los mantenía presos. Podía imaginar sus dientes blancos y afilados, dando dentelladas a su piel en cuanto los soltaran.

No corrió, pero aceleró el paso hacia el espíritu. Él no la esperó, cuando Tara estaba cerca de alcanzarle se volvió a poner en marcha. Había arbustos y zarzas que engarzaron sus pinchos en la piel de la bruja, pero seguía un sendero que no era demasiado irregular por el que Tara podía trotar sin arriesgarse a caer a cada paso.

Se adentró en el bosque siguiendo al espíritu. Mantuvo el ritmo hasta que los pinchazos en el torso le recordaron que llevaba años sin correr y sin ejercitarse de ninguna forma. Ella no era una soldado, ni una bruja de fuego a la que pudieran mandar de expedición. Ni siquiera era una sirvienta que tuviera que esforzarse al limpiar los suelos o pasar largas horas en la cocina. Su misión había sido entretener a la duquesa, jugar con el aire y oficiar los funerales.

Resopló y se esforzó por mantener el ritmo, o al menos, por caminar rápido cuando no era capaz de seguir corriendo. Apartaba las ramitas y los tallos que una y otra vez trataban de retenerla, y se limpiaba el sudor de la frente antes de que le llegase a los ojos. No estaba segura de si había dejado de oír las voces porque había logrado poner suficiente distancia (y vegetación) entre ellos o porque su respiración era demasiado escandalosa. No quería perder el rastro del espíritu. No podía permitirse perderlo.

El espíritu se detuvo después de hacerla bajar un montículo. Tara oyó algo por encima de sus jadeos: el sonido claro del agua fluyendo. Tan pronto como percibió el chapoteo del riachuelo, sintió la boca seca y se dio cuenta de que no bebía un trago desde el día anterior, antes de escapar del palacio.

—¿Cómo te has dado cuenta? —preguntó, con la lengua de trapo, a pesar de no estar segura de si el chico podía escucharla. Ella había visto el mundo de los vivos desde el otro lado, aunque estuviera difuso y se volviera borroso en cuanto intentaba mirar más allá. Había estado demasiado asustada para fijarse en si percibía igual los sonidos.

Tal vez ese espíritu estuviera más acostumbrado a orientarse allí. La había salvado ya dos veces. Tendría que hacer algo por devolverle ese favor, pensó, arrodillándose en la orilla del arroyo. Metió las manos en el agua, con un estremecimiento por lo fría que estaba, y formó un cuenco que se llevó a los labios para beber torpemente. La mayor parte del agua se le escurrió entre los dedos, así que se los lamió antes de inclinarse para beber de nuevo.

Tara bebió hasta que dejó de sentir las manos y notó un pinchazo en el estómago. Se pasó las palmas húmedas por las mejillas, consciente de la suciedad que se había adherido a su piel. Sentía la ropa rígida por el sudor y el polvo. Deseó poder lavarse el pelo, y ser lo suficientemente valiente como para meterse en el arroyo y dejar que el agua la limpiase. Se contentó con humedecer un trozo de su falda y asearse entre escalofríos, mientras el amanecer rompía la oscuridad del cielo y los mirlos y los zorzales trinaban una bienvenida al sol. Al hacerlo, acarició la tobillera de su hermana.

Aura no estaría tan perdida como ella.

Reconoció el canto de las alondras y los petirrojos. Una canción alegre, como si hubiera una razón para recibir con emoción un nuevo día.

Tara nunca había tenido nada, y aun así lo había perdido todo.

Al menos ya no se oían ni los perros ni las voces, ni había vuelto a ver a los hombres que habían intentado matarla. Era un consuelo ridículo, pero era el único que tenía. Se dejó caer en una de las rocas cercanas y alzó la vista al cielo. Aún estaba oscuro.

Mejor así. Tara sabía que los funerales debían de celebrarse al anochecer o al alba: a la diosa Muerte le gustaban los umbrales. Había quienes decían que Muerte era solo otro nombre para Cambio. Hablaban de que los espíritus que los brujos del aire podían sentir eran los que se quedaban atrapados en el umbral, y que su misión era empujarlos al otro lado para liberarlos.