9,99 €

Mehr erfahren.

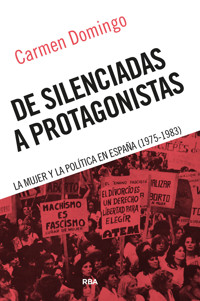

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

LA MIRADA MÁS EXHAUSTIVA PARA ENTENDER UN PERÍODO CLAVE DE LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER Con la instauración de la democracia en España, empezaron a cristalizar muchos de los cambios reclamados por la sociedad mediante constantes protestas públicas que habían sido duramente reprimidas por el régimen franquista. En estas reivindicaciones, la participación de la mujer es fundamental para entender lo que sucedió en el período conocido como Transición. No solo en cuanto nombres propios —más de los que aparecen en la mayoría de libros de historia—; también en lo que respecta a las exigencias sociales, estrechamente vinculadas a los roles que las mujeres desempeñaban. De silenciadas a protagonistas culmina la necesaria trilogía que Carmen Domingo ha dedicado a la implicación de la mujer en la política española del siglo XX. Este ensayo es una vívida crónica de una época en la que las mujeres volvieron al primer plano de la esfera pública. Sus intervenciones y su protagonismo en las diversas organizaciones, sindicatos, iniciativas ciudadanas, vocalías vecinales y partidos políticos fueron determinantes para el establecimiento de un nuevo régimen político.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 492

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

A MODO DE PRÓLOGO

PRIMERA PARTE. LA APERTURA POLÍTICA, SIGNO DE MODERNIDAD

1. COLECTIVOS EN CLANDESTINIDAD: LUCHAS PARA SALIR DE LAS TINIEBLAS

2. EL PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER

3. LA SECCIÓN FEMENINA SE RESISTE A DESAPARECER

4. LAS CÁRCELES: ESPACIO DE LUCHA

5. ASOCIACIONES VECINALES

6. EL PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA

7. EL MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE MUJERES (MDM)

SEGUNDA PARTE. LAS LUCHAS EMPIEZAN A DAR FRUTOS

8. MUJERES POR LA DEMOCRACIA

9. LAS CONSTITUYENTES

10. LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

11. LAS JURISTAS ESPAÑOLAS SE PONEN EN MARCHA

12. CONGRESO INTERNACIONAL DE LA MUJER

13. 1975: AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER

14. JORNADAS DE LAS MUJERES

TERCERA PARTE. EL DESPERTAR NOS LLEGA A TODAS

15. ESPAÑA EMPIEZA A DESPERTAR : MUJER, TRABAJO Y SINDICACIÓN

16. DE NOVELAS ROSAS Y PUBLICACIONES FEMINISTAS

17. LOS USOS AMOROSOS EN LA POSGUERRA : HERRAMIENTAS DE FICCIÓN

18. EN DEFENSA DE LA FAMILIA

19. LA TEMIDA PÍLDORA Y EL TABÚ DE LA SEXUALIDAD FEMENINA

EPÍLOGO. LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

ANEXOS

DISCURSO PRONUNCIADO POR PILAR PRIMO DE RIVERA ANTE LAS CORTES ESPAÑOLAS

PILAR PRIMO DE RIVERA EN LAS CORTES ESPAÑOLAS EN DEFENSA DE LA LEY QUE SUPRIME LA LIMITACIÓN...

LA MUJER EN LA CONSTITUCIÓN DEL 78

OCTAVILLA DE MUJERES DEMOCRÁTICAS DE BARCELONA, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER...

«LA CONSTITUCIÓN Y LA MUJER», CRISTINA ALBERDI

PROGRAMA DEL MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE MUJERES

PROGRAMA DEL MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE MUJERES - MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN DE LA MUJER

DECLARACIÓN PROGRAMÁTICA DE LA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS DEL ESTADO ESPAÑOL

PRINCIPALES PUNTOS DE ACUERDO DE LOS COLECTIVOS FEMINISTAS HOMOLOGADOS DEL ESTADO ESPAÑOL

PROYECTO DE LEY DE DIVORCIO DE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS

I JORNADAS POR LA LIBERACIÓN DE LA MUJER

I JORNADES CATALANES DE LA DONA

II JORNADAS ESTATALES DE LA MUJER

PARTIDO FEMINISTA: POR QUÉ NOS CONSTITUIMOS COMO PARTIDO

BREVE CRONOLOGÍA DE LA TRANSICIÓN (CON ALGUNOS ANTECEDENTES)

PRINCIPALES ORGANIZACIONES DE MUJERES

BIOGRAFÍAS

BIBLIOGRAFÍA

NOTAS

© del texto: Carmen Domingo, 2025.

Autora representada por Silvia Bastos, S.L., Agencia Literaria.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: octubre de 2025

REF.: OBDO995

ISBN: 978-84-1098-907-8

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

A MODO DE PRÓLOGO

LA TRANSICIÓN EN FEMENINO

La mujer de hoy tiene que enfrentarse con la sociedad de hoy con todas las posibilidades de cambio que se le ofrecen, con todas sus ambigüedades, con la liquidación forzosa de los viejos módulos y el riesgo de la intemperie.

MARIA AURÈLIA CAPMANY, escritora

Había tantas cosas que hacer, tantas cosas que cambiar… Aún hoy me emociona recordar la ilusión y entusiasmo que mis compañeros y yo misma pusimos en nuestra tarea política.

TERESA REVILLA, abogada y política

La lucha por los derechos de las mujeres, que se desarrolló en los años 70, es la segunda ola del feminismo en España y coincidió con los grandes cambios sociales y políticos que llamamos la Transición. En la Transición política española hacia la democracia ocurrida durante los años 70, participaron hombres y mujeres, formando partidos políticos, movimientos ciudadanos, sindicatos, y movimientos de estudiantes. Todos ellos fueron la base de la movilización social y política en esos años en la que igualmente participaban hombres como mujeres.

CRISTINA ALBERDI, abogada y política

Aunque los años de la Transición española parecen delimitados con claridad por los historiadores —de la muerte de Franco en 1975 a la victoria socialista en 1982—, lo cierto es que parece empezar antes. Todos los grupos políticos intuían un cambio en España, antes de la muerte del dictador.1 A decir verdad, no mucho antes, pero al menos sí desde la breve presidencia de Carrero Blanco, en el año 1973; cuando en junio de ese año lo nombraron presidente del Gobierno, ya se produjeron los primeros movimientos clandestinos contra el régimen. Un gobierno efímero el del cántabro, ciertamente, porque seis meses más tarde fue asesinado en un atentado organizado por ETA. Atentado que se describe con detalle en el libro de Eva Forest Operación ogro (1974), donde explica cómo se llevó a cabo.

A Carrero Blanco lo sucedió Carlos Arias Navarro, quien desde la Presidencia del Gobierno aseguró que buscaba liberalizar en cierta medida el régimen franquista, algo que, como es bien sabido ahora y como también sabían todos aquellos que llevaban apoyando al régimen durante los casi cuarenta años de dictadura, no era cierto. Esa era, simplemente, la imagen que el nuevo gobierno quería dar al exterior, tratando de conseguir los apoyos de los países cercanos.2 Pronto se hizo evidente que, en realidad, lo que quería Arias Navarro era, sobre todo puertas a fuera, mejorar la imagen de un régimen que agonizaba y que él hubiera querido mantener a toda costa, pero su gesto de entonces respondía al hecho de que necesitaba de la complicidad internacional para salir adelante.

Franco se moría, y esa muerte alargada hasta el último segundo utilizando todo tipo de recursos médicos y casi retransmitida en directo, no hacía más que distraer a los españoles de la realidad que se estaba viviendo: una inestabilidad política que, arrastrada desde hacía años, tras su muerte se vería acompañada de un buen número de protestas sociales duramente reprimidas por el Gobierno, instaurando un clima de violencia política que, por momentos, hacía que pareciera que nada iba a cambiar y que irremediablemente hacía pensar que se iba a volver a tiempos pasados. Hasta tal punto se vivió una situación de inestabilidad, social y política en el país, que el número de asesinados reales de esos días se desconoce en la actualidad.3 Además, España tenía en aquel momento otros problemas, que se sumaban a la situación política mencionada y a la falta de libertades. La escasez de recursos y la crisis del petróleo que se vivía en Occidente hizo que muchos emigrantes que habían abandonado el país en los sesenta regresaran a España, aumentando así el número de españoles a la búsqueda de un trabajo en un país con infraestructuras precarias, lo que acabó por evidenciar algo que era una verdad a gritos: el país no tenía forma de sostenerse si seguía con los mismos criterios sociopolíticos y económicos de los últimos tiempos.

Era indiscutible que España debía cambiar radicalmente su funcionamiento para sobrevivir, algo que la dictadura no parecía dispuesta a asumir. Fue entonces, en medio de crisis políticas y escaseces, entre huelgas y reivindicaciones, cuando llegó la noticia esperada, y deseada por muchos: Francisco Franco había muerto. Era el 20 de noviembre de 1975. España entraba, irremediablemente, en una nueva era, aunque en ese momento no se supiera bien cómo lo haría ni lo que llegaría a suponer ese cambio.

Tras la muerte del dictador, Juan Carlos de Borbón fue coronado rey de España y, al poco, Adolfo Suárez asumió la jefatura de Gobierno. Con ello se empezaba a modelar un escenario desde el que se preparaba la transformación en el seno mismo del régimen de España. El primer paso fue, en 1976, la proclamación de una «Transición sin rupturas».

Poco después, en 1977, se publicó la ley para la reforma política que inició, ahora sí, el proceso hacia la Transición democrática. Belén Landáburu, fue la única mujer que formó parte de aquella propuesta de la ley para la reforma política. «La labor de Belén Landáburu, instalada en el seno del franquismo —primero como jurista de la Sección Femenina de Falange, y después como procuradora en las Cortes— fue desmontando el mito de la incapacidad jurídica de las mujeres con un trabajo sostenido en el tiempo, aunque lento, muy lento, lamentablemente moroso. Su participación como ponente en la ley para la reforma política, primero, y, más tarde, como activa senadora durante la redacción de la Constitución, la convierte en una pieza irremplazable, clave de la bóveda de la Transición de un sistema a otro».4 La senadora por designación real destacó así la importancia de esta medida: «Las Cortes Constituyentes son la consecuencia de unas elecciones que se celebran bajo la protección o bajo el techo de una ley que era, es, para mí, probablemente lo más importante que he hecho en mi vida política, que es la Ley para la Reforma Política».5

Suárez y su gobierno determinan que el 15 de diciembre tendrán lugar las primeras elecciones democráticas y que antes se celebrará un referéndum para validar la mencionada ley para la reforma política. Los partidos, muchos de ellos todavía ilegales en este momento, lo rechazarán si antes no se legaliza la participación de todos en las urnas:

Las primeras divergencias han surgido ante el anuncio del Referéndum. Todos los partidos de Coordinación Democrática lo condenarán moralmente si antes no se ha procedido a la legalización de los partidos políticos sin excepción, pero solo dos de ellos, el PCE y el PSOE, son partidarios de iniciar inmediatamente una campaña abstencionista, es decir, de tomar una postura beligerante ante él.6

Al final, el referéndum aprobó la ley para la reforma política con un 94 % de votos favorables y un 1,98 % de votos en contra. Es entonces cuando empieza a atisbarse el desmantelamiento del aparato represor del franquismo y se podía empezar a pensar en convocar elecciones generales, aunque antes, para que estas fueran legítimas, se requería la legalización de los partidos políticos.

La posterior aprobación del Real Decreto Ley 23/1977, sobre la restructuración de los órganos dependientes del Consejo Nacional y el nuevo régimen jurídico establecido para las asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento fueron también determinantes. Estos cambios señalarán el inicio del tránsito hacia la creación de las nuevas estructuras del Estado. España empezaba a ser una democracia, pero debía serlo para todos, y por eso, para el movimiento feminista, había que empezar a discutir los derechos jurídicos que las mujeres reivindicaban y que debían ser incorporados a la Constitución que se debatía en el Congreso de los Diputados en esos momentos, al mismo tiempo que se analizaban otras leyes que debían ser modificadas. Al fin, si bien la Constitución no recogió «todas las demandas que las feministas habían impulsado, la existencia del movimiento de mujeres tuvo muchas repercusiones en las instituciones. Así, en los sindicatos, los partidos, las universidades y los medios de comunicación… se crearon grupos de estudio sobre la mujer, impulsados por las feministas, que planteaban las nuevas necesidades y reivindicaciones. Al final, en 1977, el gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) decidió la creación de una Subdirección General de la Condición Femenina, dependiente del Ministerio de Cultura, para fomentar la promoción de la mujer y tratar todos esos asuntos».7

La promoción del deporte, la cultura, la juventud, la condición femenina, la familia… visto con la óptica feminista, empezaba a ser tenida en cuenta por la Administración Pública. Al tiempo que se establecía un nuevo régimen jurídico de asociaciones, funcionarios y patrimonio y empezaba a regularse y legalizarse la existencia de partidos políticos y sindicatos. Poco después se aprobaría la ley de amnistía, y en noviembre del 77, España ingresaría en el Consejo de Europa.

Y tras múltiples avatares, que iré desglosando en las páginas que siguen, y con la implicación de muchas mujeres —más de las que nos han contado la mayoría de libros de historia— llegó el momento de votar y aprobar una nueva Constitución, esta ya democrática, la de 1978, que en su artículo 13 (hoy 14) recoge la igualdad ante la ley y la no discriminación, entre otros motivos, por razón de sexo:

Artículo 14:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

En la redacción del texto participó Teresa Revilla, que aprovechó, viendo que los hombres, Peces-Barba, Fraga Iribarne y Gastón Sanz, estaban preocupados por el artículo siguiente en el que se hablaba de la pena de muerte, para pedir la autorización y hacer una breve exposición para celebrar la igualdad recién reconocida:

Señorías, en este artículo que hemos votado afirmativamente, la mujer española adquiere, por fin, la plenitud de derecho. Es verdad que la votación ha sido unánime, sin disidencias, como estaba reclamando nuestra sociedad. Pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello. […] Necesitamos, además de la igualdad ante la ley, de una sociedad rica en posibilidades de vida y en formas de existencia, una sociedad flexible en sus sistemas de trabajo y de educación, donde no sean incompatibles la maternidad y el trabajo, la vida familiar y la cultura.8

También en la Constitución se consiguió la obligación del Estado de promover dicha igualdad.

Artículo 9

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Parecía que poco a poco empezábamos a ser consideradas como iguales. Pero… ¿está sostenida la Constitución del 78 en el paradigma de la igualdad? Y de ser así, ¿cómo se alcanzó esa igualdad? ¿Cómo se llegó a la formulación de dichos artículos? ¿Fue suficiente el movimiento feminista o intervinieron más factores que provocaron un rechazo de la Constitución? En las páginas siguientes, veremos poco a poco la implicación de mujeres, asociaciones, el movimiento feminista o las diputadas constituyentes, entre otros. Porque desde el inicio de la Transición, las agendas de las asociaciones de mujeres y de los grupos feministas bullían, incluyendo entre sus exigencias la igualdad y una mayor participación política en las instituciones públicas.

Fue en estos años en los que se fue consolidando el movimiento feminista de forma organizada en una sociedad poco acostumbrada a las reivindicaciones de las mujeres. Fueron ellas las que iniciaron unos cambios a pesar de que todavía contaban con una Administración del Estado que no se había depurado tras el franquismo. Algo que se pone de manifiesto tras el fallido golpe militar del 23 de febrero de 1981. La situación en que nos encontrábamos tenía un diagnóstico claro en palabras de la abogada María Telo (2009): «una parte de la sociedad no quería cambios; había desarrollado su vida en base a lo establecido, estaban anclados en sus creencias, allí estaban sus intereses económicos, amparados por ideas religiosas clásicas, allí habían echado raíces, y ahora [con la democracia] veían desmoronarse su mundo».

Una vez celebrado el referéndum y legalizados los partidos políticos, el 15 de junio del 77 tienen lugar las primeras elecciones generales democráticas desde 1936. España iba a salir a votar en libertad por primera vez tras varias décadas de dictadura. Esta convocatoria llevó a que también las distintas organizaciones feministas, en función de su distinta vinculación con un partido político u otro, pidieran el voto en uno u otro sentido.

En esas primeras elecciones democráticas, Adolfo Suárez, bajo las siglas de la UCD (Unión de Centro Democrático), presentó una coalición política, uniendo a numerosas formaciones de corte democristiano y liberal, que resultó vencedora y en marzo de 1979 revalidó su victoria. Pero la Transición avanzaba y quedaban muchos temas por resolver, no bastaba con tener un nuevo gobierno, el país seguía en plena crisis política, social y laboral, y en 1981 esa situación precipitó la dimisión de Suárez como presidente de Gobierno y su sustitución por Leopoldo Calvo-Sotelo. Fue durante esa investidura, cuando, el 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Antonio Tejero, irrumpieron armados en el Congreso de los Diputados dando un golpe de Estado que fue sofocado y en octubre de 1982 se convocaron de forma anticipada unas elecciones generales cuyo histórico resultado señaló como claro vencedor al Partido Socialista Obrero Español, de la mano de su secretario general, Felipe González. Leyendo libros que hablan de esa época, una, por momentos, llega a pensar que casi era evidente que tenía que estallar todo —el golpe de Estado fue sofocado, como es bien sabido, pero la sociedad entera bullía— para volver a recomponerse. Esa misma explosión pone de manifiesto, con los ojos del hoy, que nunca desde entonces se ha vuelto a vivir esa amplísima implicación de la ciudadanía en cuestiones políticas. Una sociedad consciente, como deberíamos seguir estándolo hoy, de que cada uno de los ciudadanos, cada uno de sus votos era indispensable para sacar un país adelante.

Y en 1983, para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social, es cuando el gobierno socialista crea el Instituto de la Mujer, que se dedica a elaborar políticas de igualdad, campañas de información y coordinar acciones con diferentes ministerios. A su mando como primera directora se nombra a Carlota Bustelo, diputada del PSOE y destacada feminista.

España empezaba a cambiar.

Fue este contexto histórico el que marcaría, al igual que nos sigue marcando ahora, cómo sería España a partir de ese momento.

España tuvo distintos «mandatarios», Franco, Carrero Blanco, Suárez, Calvo-Sotelo, Felipe González… un sinfín de hombres dirigiendo el país, pero… ¿qué pasó durante esos años con las mujeres?, ¿quiénes eran las que hicieron las demandas en nombre del cincuenta por ciento restante de la población española?, ¿dónde habían quedado aquellas reivindicaciones y logros de la Segunda República?, ¿qué había pasado con aquellas que llevaban calladas más de cuarenta años de represión en sus casas?, ¿y las que habían vivido en el exilio y tímidamente se atrevían a empezar a regresar?, ¿qué fue de las mujeres de la Sección Femenina?, ¿qué harían a partir de ahora?, ¿dónde quedarían las proclamas que salían desde el Castillo de la Mota o los aprendizajes para ser buenas madres y esposas?, ¿qué papel tenía el movimiento feminista en la nueva España? En definitiva, ¿acaso estuvo mudo el 52 % de la sociedad española entre 1975 y 1983? Obviamente no estaban mudas, estaban presentes e hicieron mucho, pero quizás hemos de esforzarnos un poco más, como pasa siempre, en llegar a conocer su labor que si lo hubieran hecho los hombres.

No descubro nada si digo que en aquellos momentos mujeres había, muchas y muy implicadas en los distintos sectores que llevarían a cabo los cambios que tendrían lugar en la Transición. Pues aunque pueda parecer que esa época estuvo en manos de los hombres españoles, en realidad fue un momento muy relevante de desarrollo e implicación de las mujeres y del movimiento feminista. Participaron de forma activa en el transitar de nuestro país entre la muerte de Franco en 1975 y la creación del Instituto de la Mujer en 1983 y sin ellas muchas de las mejoras legales con las que contamos en la actualidad nunca hubieran llegado a buen puerto. Pero antes de que empezara su andadura el Instituto de la Mujer debió iniciarse la senda de la igualdad entre mujeres y hombres, y para ello sería necesario el desmantelamiento de dos instituciones dedicadas específicamente a ejercer la represión de las mujeres: la Sección Femenina y el Patronato de Protección a la Mujer. La Sección Femenina, ligada al franquista Movimiento Nacional, fue el instrumento de adoctrinamiento y dominación que capitalizó el discurso oficial de la condición de la mujer durante cuarenta años. El pensamiento sobre la condición de las mujeres nunca dejó de señalarlo su máxima representante de esta institución, Pilar Primo de Rivera: «La única misión que tienen asignadas las mujeres en la tarea de la Patria es el hogar. Por eso, ahora, con la paz, ampliaremos la labor iniciada en nuestras escuelas de formación para hacerles a los hombres tan agradable la vida de familia, que dentro de la casa encuentren todo aquello que antes les faltaba, y así no tendrán que ir a pasar en la taberna o el casino los ratos de expansión». Por eso una de las prioridades fue «desmantelar» la Sección Femenina, y todo lo que ella suponía. Se consiguió y tras eso muchas de las mujeres que llevaban años trabajando, planificando, poniendo en riesgo su vida en algunos casos, en definitiva, batallando por un futuro democrático e igualitario en España empezaron a salir a la luz. Por su parte, El Patronato de Protección a la Mujer, nacido al inicio del franquismo, tardó más en desmantelarse y siguió «corrigiendo» y «llevando por la buena senda» a las mujeres hasta entrados los años ochenta.

Ya en democracia se hizo evidente que no habían desaparecido los anhelos de reivindicación por nuestros derechos heredados de la Segunda República, y muchas de nuestras mujeres nunca dejaron de pensar que otra sociedad era posible. Con la llegada de la democracia ese pensamiento se hizo más patente que nunca. No había discusión posible. De nuevo, como pasó en el 31, si se salía de una dictadura, se llegaba a una democracia en la que las libertades y los derechos debían estar garantizados para todos los españoles, sin diferencia de sexo, y alguien tenía que encargarse de señalarlo, porque los hombres, ya sabéis, muchas veces se olvidan de hacerlo, y eran nuestras mujeres protagonistas las que tendrían que ponerlo sobre el papel y pelear por conseguirlo. Sabían que no era un camino fácil; la sociedad, tras cuarenta años de mutismo, no podía cambiar de un día para otro, pero no podían dejar de aprovechar las oportunidades que les brindaba la reciente democracia para pelear por ello.

Durante estos años, puede llegar a parecer que los restos de un franquismo iban a impedir que las mujeres reclamaran —y en algunos casos consiguieran— sus demandas, pero no fue así. El movimiento feminista entendió que, viviendo un momento histórico clave, lo importante era primero constituirse como sujeto político y participar activamente en la nueva definición del modelo de Estado, incluso trabajando entre mujeres que no pertenecían a la misma órbita política, incluso asumiendo las diferencias que existían en el seno del mismo movimiento. La dictadura fue implacable con las mujeres como hemos visto en Coser y cantar. Las mujeres y la política en España (1939-1975), y sabemos que partían de la carencia de una genealogía política a la que engancharse, por no hablar de que la mayoría de las mujeres que habían sido referentes intelectuales y políticos en épocas anteriores en aquel momento llegaban del exilio o ya habían fallecido, o su participación durante la dictadura había sido mínima. Sin embargo, eso no les hizo perder el convencimiento de que ellas eran también agentes y sujetos políticos de cambio y que era imprescindible transformar los modelos sociales imperantes hasta entonces y luchar por la igualdad. Muchas de ellas eran juristas y no se amilanaron en el momento de pedir modificaciones legislativas, o incluir la demanda a favor del aborto, o luchar en contra de la legislación del adulterio, o reclamar la legalización de los anticonceptivos y la creación de centros de planificación familiar.

Fue entonces cuando salieron a la luz organizaciones feministas clandestinas que llevaban tiempo trabajando por defender el papel de la mujer para recuperar una sociedad en la que todo el mundo tuviera representación o se crearon otras, así como nacieron algunas voces en partidos y sindicatos. «Las reivindicaciones de las mujeres surgieron y se desarrollaron en el contexto general de la lucha contra la dictadura y la instauración de la democracia. Pero tanto la definición de una agenda propia y específica, como su inclusión en la agenda política general, no constituyó un proceso fácil ni sencillo»9 y debió pelearse para que, de nuevo, las demandas de las mujeres no se dejaran a un lado. Surgieron así un buen número de organizaciones feministas, algunas de las cuales con el tiempo acabaron distanciadas, pero que en ese momento tenían un punto en común: la lucha y la reivindicación de la igualdad y los derechos de las mujeres y, ya en democracia, se aunaron para plantear un buen número de demandas: guarderías, parques, zonas ajardinadas, igualdad salarial, amnistía para las presas. En definitiva, se exigían cauces de representación democrática de la ciudadanía con reivindicaciones específicas. Son los años del lema feminista «lo personal es político» que consiguió concienciar a tantas mujeres y que se ejemplificaba en innumerables charlas en torno a temas como la situación jurídica de la mujer, la discriminación en el trabajo, el matrimonio, los hijos, el trabajo doméstico, el divorcio, los anticonceptivos, la educación conjunta de niños y niñas y un largo etcétera. El movimiento feminista empezó a extenderse por los barrios y los pueblos de toda España y las mujeres comenzaron a organizarse a nivel nacional. Se potenciaba el carácter solidario a través de comisiones, como la creada en 1969, para conseguir ayudas de medicamentos, ropa o dinero con los que paliar la penosa situación de algunas familias represaliadas por la dictadura.

Quizás el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), vinculado al PCE, el más numeroso en aquel entonces fue uno de los más conocidos. El MDM contaba con delegaciones que surgieron por todo el Estado, y con varias publicaciones que actuaban como portavoces y que se distribuyeron de forma regular desde finales de los años sesenta hasta mediados de los años setenta.10 Ya en el primer programa del Movimiento Democrático de Mujeres, que data de 1968, se analizaban las causas de la situación de las mujeres: la educación, la desaparición del concepto tradicional ya desfasado de madre y esposa, y la actitud de las élites dirigentes a las que les interesaba mantener a la mujer en esa situación.11 Entre las reivindicaciones de este movimiento destacaba la creación de una extensa red de guarderías, una igualdad educativa entre niños y niñas, igualdad salarial, además del derecho al aborto, los derechos civiles, libertad religiosa, matrimonio civil, libertad para utilizar medidas de anticoncepción y los derechos políticos. En cuanto al control de la natalidad, el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), se declaraba a favor de «la maternidad consciente».

Pero también hubo otros grupos, la mayoría creados a partir de los setenta, que empezaron a dejar oír sus reivindicaciones feministas, así como empezó a escucharse la voz de las mujeres dentro de sindicatos, partidos y asociaciones, y ya desde el mismo diciembre de 1975 se llevaron a cabo un buen número de jornadas y asambleas vinculadas al movimiento feminista que puso a la vista de todo el país las reivindicaciones de las mujeres.

Conforme pasaban los meses, las mujeres fueron adquiriendo conciencia de que el proceso democratizador que se vivía en el país no podía dejarlas de lado si quería ser completo, para lo que buscaron plataformas con las que poder participar en los cambios políticos. Tras las Jornadas por la Liberación de la Mujer en diciembre de 1975, en Madrid y las I Jornades Catalanes de la Dona el año 1976 en Barcelona, es cuando se puede hablar del comienzo del movimiento feminista español que además estuvo acompañado de los tímidos cambios políticos que empezaron ese mismo año.

En De silenciadas a protagonistas. Las mujeres y la política en España (1975-1983), libro con el que cierro mi trilogía sobre la implicación de la mujer en la política española del siglo XX, quiero dar voz a todos esos momentos, visibilizar la intervención y el protagonismo de todas esas mujeres, muchas, así como de las diversas organizaciones, sindicatos, iniciativas ciudadanas, vocalías vecinales y partidos políticos en los que se implicaron y en los que actuaron durante la Transición, y que fueron determinantes en el establecimiento de un régimen democrático en España. Porque solo así, reconociendo poco a poco la labor de todos sus actores y actoras, conoceremos la realidad completa. Y es que las mujeres se fueron uniendo en asociaciones, sindicatos y partidos (cuando no creando partidos propios), organizaron jornadas de reflexión, opinaron en reuniones y contribuyendo a la redacción de un buen número de leyes, señalaron temas y demandaron su inclusión en las distintas legislaciones que a sus compañeros no les habían parecido relevantes, pero que sin duda lo eran y acabaron incluyéndolos en la agenda política. Paso a paso, entre todas, ya fuera desde los partidos políticos generalistas, desde partidos específicamente feministas, o desde asociaciones vecinales, o desde los sindicatos fueron articulando un movimiento feminista cuyo valor merece ser reconocido.

Es cierto que el feminismo no tuvo una única línea de actuación. Algunas de las mujeres militaban en partidos políticos y eso limitaba la reivindicación y aplicación de algunas de las propuestas feministas; otras, las que estaban en plataformas feministas creadas desde cero, sí tuvieron más margen de acción. Mujeres que forman parte de la historia de nuestro país en diversos ámbitos, a quienes los modelos de género imperantes en el país se lo ponían difícil, pero que no aceptaron que fuera imposible, y batallaron para que juntas nos adentráramos en la España moderna. Sea cual fuera su situación está claro que es indiscutible que como movimiento el feminismo adquirió gran fuerza en la década de los setenta. Un cambio que culmina con la creación del Instituto de la Mujer en 1983, lo que sin duda supone un reconocimiento de la importancia política de las mujeres y de nuestras reivindicaciones y necesidades específicas.

Sin embargo, no podemos caer en la ingenuidad de pensar que solo había mujeres que desde la lucha y la reivindicación querían modernizar y democratizar el país, también las había que, queriendo perpetuar las tradiciones franquistas, instauradas los cuarenta años de dictadura, seguían firmes en la defensa del gobierno anterior y en la perpetuación de los roles cultivados en el franquismo, tratando de mantener a la mujer en la esfera privada.

Necesitamos ponerles nombres y apellidos a todas ellas y plasmar sus hazañas para comprender que la Transición no solo fue cosa de hombres, sino que fue cosa de todos y de todas. Tanto es así, que no podemos negar que la Constitución de 1978 marca un importante giro en la historia de la ciudadanía femenina en España, estableciendo lo que será la igualdad en la nueva democracia española. Lo que resulta evidente es que en el debate actual sobre la Transición política, los discursos de las mujeres no pueden quedar, nuevamente, excluidos, así pues, convirtamos a las mujeres en protagonistas de la historia, o mejor aún, démosles el papel que en justicia merecen y que nunca nos contaron para conocer de verdad la historia de nuestro país esos años.

Ahora sí, vamos con nuestras protagonistas. No están todas las que fueron, pero sí son todas las que están; ellas y muchas otras, ayer, hoy y mañana.

PRIMERA PARTE

LA APERTURA POLÍTICA, SIGNO DE MODERNIDAD

Cuando empecé a ejercer como abogada me di cuenta del distinto trato. Me había casado hacía un mes o dos, voy a cobrar el salario, estoy hablando del 1969, yo no podía cobrar sin autorización de una firma de mi marido.

ANA MARÍA RUIZ-TAGLE, abogada y política

Las mujeres, aunque invisibles, también hicimos la Transición. Salimos de nuestras casas, nos enfrentamos a los prejuicios y a las convenciones, desafiamos a los poderes establecidos y aportamos nuestro punto de vista desde instituciones sociales como la familia, y el matrimonio, y después, protagonizando el cambio social.

CRISTINA ALBERDI, abogada y política

No hay que dejar pasar ni una, hay que discutirlas todas. Tenemos que disputar todas las guerras aunque se pierdan. No hacer una guerra es darla por perdida ante de empezar. Hay que pelear, discutir y convencer.

DOLORS CALVET, periodista y política

«El franquismo agonizaba, sin salida. Había miedo a la reentré tras las vacaciones del verano de 1975. Los universitarios volverían a las facultades y nadie sabía cómo podrían contenerlos. Los sindicatos se habían reforzado, los partidos políticos se organizaban en clandestinidad, la crisis del petróleo de 1973 llamaba también a nuestra puerta, dentro del régimen se producían enfrentamientos entre falangistas y los llamados ‘tecnócratas’ y entre tecnócratas y los del Opus Dei, las ‘camisas viejas’, como se denominaba a los viejos falangistas, había permanentes manifestaciones en defensa de las esencias patrias, mientras los de las nuevas generaciones menos comprometidas trataban de sortear las aguas soltando lastre, tratando de posicionarse de cara a los nuevos tiempos. y se avecinaba un otoño ‘caliente’», sostiene Anna Balletbó (2004) en su autobiografía Una mujer en la Transición.

Y así fue, el verano del 75 fue de todo menos un tiempo de descanso estacional. La sociedad española había empezado a darse cuenta de que, en breve, el país entraría en una etapa política distinta. La principal incertidumbre era a qué tipo de etapa se dirigía y quién llevaba el volante. Fue en estos últimos tiempos del franquismo y en los primeros años de democracia cuando más se agruparon las mujeres, dando lugar a movilizaciones femeninas antifranquistas en toda la península, ya fueran mítines o manifestaciones de todo tipo.12 Las reivindicaciones, primero de forma tímida, y luego cada vez más airada, empezaban a sucederse reclamando derechos básicos: creación de guarderías, el pleno acceso de la mujer a la enseñanza, aborto libre, igual salario por igual trabajo, ascenso laboral de las mujeres, control de la natalidad, divorcio, fin de la patria potestad del varón sobre la mujer, reconocimiento del divorcio y la garantía de una política exterior basada en la paz… Conforme pasan los meses, estos planteamientos iniciales no solo irán evolucionando, sino que además cada vez tendrán más defensoras, sobre todo, cuando vayan conociéndose las mejoras que aportaría la vuelta a la democracia. Este conocimiento evidenciaba lo injusto de la situación que se había vivido hasta entonces y no dudaron en organizarse en lo que fueron los primeros movimientos feministas. Ya en 1977 Amparo Moreno decía: «El movimiento feminista ha conquistado en la actualidad una presencia pública y un peso específico en todo el Estado español, a pesar de todo y a pesar de todos. A pesar del franquismo, que ha puesto todos los medios a su alcance para subyugar a las mujeres y acallar sus voces de protesta. Y a pesar también de quienes se han opuesto al franquismo, la oposición política y sindical en pleno, que en lo que respecta a la mujer (más de la mitad de la población) se ha limitado a reproducir los intereses y la ideología de la clase dominante».

«El feminismo, que surge simultáneamente en la mayoría de países occidentales a finales de los años sesenta, tiene en España un especial significado de cambio político al coincidir con el fin de la dictadura y la construcción de un régimen democrático».13 De hecho, las fechas que se barajan respecto del arranque del feminismo en España se sitúan entre 1965 y 1975, lo que se ha dado en llamar tardofranquismo,14 y no es casual que lo haga unido a las primeras reformas laborales. Es entonces cuando la mujer, al tiempo que sufre los rigores de un régimen autoritario que mantiene su opresión, empieza a atisbar los primeros cambios sociales que se avecinan en sus propias casas, al incorporarse muchas de ellas al mundo laboral.

También en estos primeros años, el compromiso antifranquista de las mujeres se materializó de diversas formas y se gestó en espacios tan diversos como fábricas, sindicatos, partidos políticos, universidades o barrios, que sirvieron como espacios de intercambio de experiencias y permitieron la gestión de una nueva colectividad. Además, las mujeres actuaron a través de las estructuras legalmente constituidas, como las asociaciones de vecinos, de amas de casa, de madres y padres de alumnos y otras asociaciones de carácter religioso. Se consolidó la presencia de mujeres en todos los grupos opositores al régimen: estudiantes, obreros, etc. Se debe poner de manifiesto el papel que las prisiones adquirieron como un espacio de socialización y concienciación feminista/política, debido al incremento de españolas encarceladas por motivos políticos durante el tardofranquismo. El régimen actuó con dureza, incluso en los últimos tiempos, también contra las opositoras al régimen, y fueron muchas las mujeres represaliadas y procesadas por el TOP15 que se encontraban por aquellos años cumpliendo condena por delitos contra la seguridad del Estado.

Sorprende, en ese contexto, que el Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia, estuvo en funcionamiento desde el año 1941 hasta 1983. Se creó con un marcado carácter reformador y judicial, cuya finalidad era la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación sexual, mujeres prostituidas y descarriadas a las que había que apartar «del vicio y educar con arreglo a la religión católica». Se mantenía desde la institución la intención de velar por las jóvenes «caídas o en riesgo de caer», de acuerdo con la moral y la ideología católica impuesta durante el régimen franquista bajo el aplauso de la Sección Femenina.

1

COLECTIVOS EN CLANDESTINIDAD : LUCHAS PARA SALIR DE LAS TINIEBLAS

No era una novedad la necesidad que tenían las mujeres por asociarse. Juntas siempre hemos trabajado y defendido mejor nuestros derechos, por eso nunca dejamos de hacerlo, ni siquiera en los peores y más siniestros tiempos del franquismo. De hecho, las primeras asociaciones se constituyeron bajo el franquismo, desvinculadas de la Iglesia y de la Sección Femenina, y muchas lo hicieron de forma clandestina. Un primer paso que, si bien no siempre estaba relacionado directamente con militancias políticas o reivindicaciones democráticas, acabará controlado por mujeres que, de un modo u otro, acabarán vinculadas al terreno político años después.

Hay muchos estudios que explican que los inicios de la dictadura fueron complicados, especialmente para las mujeres. Conforme pasaron los años del franquismo más duro, ya en la década de los sesenta, y a pesar de las restricciones, muchas se propusieron comenzar a desafiar las normas sociales colándose en las pocas grietas que les permitía el régimen: empezaron a estudiar, a trabajar, y eso les hizo tomar conciencia de la situación de injusticia que estaban viviendo. Las trabas legales, las restricciones familiares, las imposiciones de la Iglesia, el desigual reparto de roles y tareas, la falta de reconocimiento público… esas mujeres desafiaron la persecución del régimen y empezaron a organizar movilizaciones, huelgas, protestas y a participar en ellas… expresando así sus ansias de libertad y democracia frente a un régimen autoritario que nunca las había tenido en cuenta más que como «valedoras» de los hombres. «La historia de la lucha feminista bajo el franquismo es, pues, la historia de la rebelión de las mujeres contra el sistema político, económico y social impuesto y contra las condiciones de especial explotación y opresión de la mujer durante esos años».16

Así, la «lucha por la democratización de la vida empieza mucho antes que la desaparición de la dictadura y se superpone y se entreteje con la lucha general por los derechos políticos», por más que los partidos muy masculinizados, tardaran en incorporarnos.17 Entre las organizaciones clandestinas que dependían de partidos políticos que se oponían al franquismo una de las más destacadas fue el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), del que hablaré detalladamente más adelante, que estaba vinculado al PCE y se estableció en distintas ciudades españolas. Durante la clandestinidad defendieron una lucha más global, no solo centrada en las mujeres, por la libertad y la democracia, sino unida a la lucha política de modo general. Lo que les supuso un buen número de críticas desde los movimientos feministas que reclamaban una lucha específica de mujeres alejada de los partidos.

Aunque hubo en muchos puntos de España pequeños movimientos de mujeres, los primeros grupos feministas establecidos como tal se crearon en Madrid y Barcelona entre 1971 y 1972, con la mentalidad puesta en la concienciación y formación; poco después, esos grupos fueron el punto de arranque de organizaciones específicamente feministas, como afirma Dolors Calvet, diputada por el PSUC en la legislatura de 1977:18

En esta primera etapa del feminismo en el fondo nos encontramos muchas mujeres que ya estábamos a favor de nuestra independencia y no sabíamos dónde buscarla. Al feminismo llegaron mujeres de clases diferentes, de lugares diferentes, de trayectorias diferentes, pero se identificaron en este punto, diciendo: ésta es la libertad que yo andaba buscando y esta libertad me la ha dado el feminismo, yo me apunto a esto.

Pero seguíamos en dictadura. Y en esos últimos años de franquismo la militancia en la clandestinidad trababa unas relaciones especiales de discreción y confianza en la certeza de que «te la estabas jugando —explica Anna Balletbó—. Abogados y periodistas estábamos en el punto de mira de la ultraderecha. Mi actividad como periodista no era del agrado de los fachas. Como responsable de prensa del Colegio de Abogados me pasaba el día redactando notas de prensa en contra de la tortura y la pena de muerte. Denunciando atropellos de las fuerzas de orden público, en favor de la legalización de los partidos políticos, etc.».

Una de las asociaciones, la Asociación Española de Mujeres Universitarias (AEMU) nacida en 1920, ya en aquel entonces puso sobre la mesa que su propósito era la defensa del acceso de las mujeres a la enseñanza superior, y que estas, una vez licenciadas, pudieran ejercer sin las trabas que habían tenido hasta entonces. La asociación sufrió un parón entre 1936 y 1953, al ser considerada peligrosa por el franquismo, y se reactivó en los setenta. En esta segunda época, Carmen Aldecoa, Isabel García Lorca, Jimena Menéndez Pidal, Soledad Ortega, Matilde Ucelay o Mercedes Ontañón serán algunas de sus renovadoras y tendrán delegaciones en Barcelona, Granada, Valencia, Santander, La Coruña y Valladolid. Todas ellas unidas en su defensa de los derechos de las mujeres, aunque no en las estrategias para defenderlos y sin un carácter marcadamente feminista. En palabras de una de sus fundadoras, Soledad Ortega, «no, no se puede decir que la Asociación tuviera una orientación feminista en sus inicios, desde el principio primó la idea de intentar hacer algo desde dentro», aunque sin ser demasiado beligerante con la dictadura. Y aunque entre sus fines se encontrara el de «ayudar a las mujeres universitarias en el desarrollo intelectual posuniversitario y en el ejercicio de sus carreras», no era su preocupación principal. Sus actividades se centraron en la celebración de actos culturales, donde la temática era variada, no solo centrada en el tema de la mujer, así como en una política de becas dirigida a las estudiantes universitarias. Conforme pasan los años, va aumentado el número de afiliadas hasta llegar a unas doscientas en la década de los sesenta. Los cambios sociales y generacionales que se produjeron en la década de los setenta hicieron que la AEMU fuera perdiendo afiliadas al considerarse una organización conservadora, aunque hicieron esfuerzos por incluir a mujeres de talante más progresista en sus filas. Jimena Alonso, presidenta en 1973, aumentó la dedicación de la asociación a los temas feministas, temas que dejaron de tener relevancia a partir de 1977, cuando es sustituida por Consuelo de la Gándara. En los ochenta la asociación vivirá una crisis que casi las hace desaparecer, disolviéndose en 1989.

También antes de 1975 se creó, concretamente en 1960, el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer en Madrid (SESM), un grupo de mujeres lideradas por María Campo Alange que mantendrá su actividad hasta 1986. Sus actividades principales consistieron en la introducción del sujeto «mujer» dentro del campo científico. Formaron parte de él mujeres ligadas a un catolicismo progresista como Lilí Álvarez,19 Concepción Borreguero, Consuelo de la Gándara o Mary y Pura Salas. En 1963, María Campo Alange publicó un estudio histórico sobre la situación de la mujer, La mujer en España: cien años de su historia y el Seminario publicó Habla la mujer. Resultado de un sondeo en la juventud actual (1967), Mujer y aceleración histórica (1970) y Diagnosis sobre el amor y el sexo (1977).

En 1973 nace la Asociación para la Promoción y Evolución Cultural (APEC) en Madrid y vinculada a la universidad. Algunas de sus integrantes, Cristina Alberdi, Carmen Sarmiento o M. Victoria Sendón, más tarde formarán el Seminario Colectivo Feminista, que nació como una opción ideológica y política, no suscrita a ningún partido político. Todas ellas acudieron a las I Jornadas por la Liberación de la Mujer en Madrid, celebradas en diciembre de 1975, de las que hablo más adelante, donde junto a otras mujeres por primera vez se planteaba constituir un movimiento feminista «autónomo, que sea revolucionario e independiente de los partidos políticos». En el Manifiesto redactado, y firmado por más de cien mujeres, se recogían ya unas ideas que definirían a los colectivos feministas de la Transición como: la defensa de la lucha revolucionaria o la consideración de la familia como la primera estructura que somete a la mujer. Hay que señalar que este Manifiesto fue firmado también por mujeres que no formarían parte posteriormente ni del Seminario ni de los colectivos.

En 1975 se creó, también en Madrid, la Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer (AUPEPM). Muy activa en lo que a militancia feminista se refiere. Formaban parte de ella estudiantes de diversas facultades que alternaban esta militancia con la de los partidos políticos.

Por su parte, el Colectivo Feminista de Madrid, desde su nacimiento en septiembre de 1976, se incluyó dentro de las organizaciones feministas madrileñas. Su trayectoria, aunque corta, ya que desapareció a finales de 1980, estuvo marcada por su participación en las principales campañas llevadas a cabo por el movimiento feminista español.

Estas fueron unas cuantas, quizá las que tuvieron más representación, pero no fueron los únicos colectivos, como veremos más adelante. Mientras, se seguía deteniendo y enviando a prisión a muchas mujeres por defender sus derechos.

2

EL PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER

El Patronato de Protección a la Mujer, cuya finalidad esencial era «velar por la moralidad pública, muy especialmente la de la mujer»,20 fue una de las instituciones franquistas más longevas en España. Creado el 6 de noviembre de 1941 se reorganiza como institución durante el franquismo con el mismo nombre que había recibido durante el periodo republicano, pero con objetivos y planteamientos más similares al Patronato decimonónico original que tenían como referente, que a los planteamientos republicanos. Asociado al Patronato del Buen Pastor, de Nuestra Señora de los Dolores y de Santa Micaela del Santísimo Sacramento, el organismo actuaba con un profundo carácter cristiano y unas intenciones claras: conseguir «la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación».

En el Patronato, como en casi todos los ámbitos en la década de los cuarenta en España, la religión era lo único que podía redimir a la mujer y, por tanto, la vigilancia y tutela fueron ejercidas por religiosas. Su fin era establecer, en las mujeres que acababan entre las paredes de esta organización, un decoro e integridad de las costumbres, acorde a los preceptos dictaminados por la religión católica. Una vez afianzada la institución con el paso de los años, los internamientos aumentaron considerablemente alcanzando durante la década de los cincuenta más de 3.000 internas. Los tímidos avances sociales y reivindicativos que empezaron a aparecer en el tardofranquismo no afectaron al Patronato, que siguió manteniendo el corsé de la moral femenina como única línea de actuación. Las jóvenes ingresaban en estos centros, en muchos casos llevadas allí por redadas de la policía, eran acusadas de «conducta inmoral», denunciadas por familiares y particulares, a petición de las autoridades civiles y religiosas y, en algunos casos, a solicitud de la propia interesada. De hecho, fue en los últimos años de Patronato cuando los internamientos se dispararon. Este desfase entre sus planteamientos y la tibia modernización de la sociedad fue el que provocó que distintos sectores cuestionasen la situación de las jóvenes en estos centros de rehabilitación.

En el Patronato se adoptaban medidas «correctivas» contra las mujeres, como periodos de internamiento en los centros y distintos tipos de castigos. Se encargaba de la vigilancia y control de las mujeres y se eligió un establecimiento en cada capital de provincia donde internarlas, creándose así las Juntas Provinciales de Protección a la Mujer, presididas por el Gobernador Civil de cada una de ellas. La represión era sistemática y duró hasta el final de su actividad: «El último centro de San Fernando de Henares (Madrid) fue cerrado en 1983 tras la muerte de una interna, justificada como intento de fuga, y que destapó las condiciones sórdidas y sus métodos de disciplina: celdas de castigo, palizas, puertas blindadas, habitaciones acolchadas y duchas frías.21

Estuvo en funcionamiento hasta el 83, pero ya coincidiendo con la llegada de la democracia, entre 1978 y 1979 varios medios de comunicación apuntaban el posible fin del Patronato y su sustitución por algo que iba a llamarse el Instituto para la Promoción de la Mujer:22 «El presidente del Patronato de Protección a la Mujer, Jaime Cortezo, presentó el viernes, en el Ministerio de Justicia, el borrador articulado de un anteproyecto de ley por el que se deroga la ley de 20 de diciembre de 1952 que creó el Patronato, y se transforma este en un Instituto para la Promoción de la Mujer, que “suprimirá completamente el espíritu fundacional del Patronato. Ya no se habla de moral católica, y no hay que temer que queden residuos de la Sección Femenina. Mientras yo esté aquí, ese espíritu no se colará”, afirmó Cortezo». En realidad, se trataba de un borrador que articuló un anteproyecto de ley para derogar la desfasada legislación de 1952, que continuaba administrando en plena democracia el todavía vigente Patronato, pero que, al fin, no supuso la desaparición en 1978 como afirmó en prensa.

El desconocimiento general acerca del funcionamiento, no solo del organismo, sino de lo que sucedía entre sus paredes, también se evidenció en la clase política. Con el inicio de la década de los ochenta la cuestión llega por vez primera al Congreso de los Diputados. Antonio Sotillo, del PSOE, fue quien puso sobre la mesa cuestiones relativas al funcionamiento y a las perspectivas de futuro de la entidad, aunque no será hasta 1982, por la insistencia del grupo socialista que seguía preguntando en Cortes, cuando empezó el cuestionamiento real de los motivos por los que no se eliminaba: «Qué tipo de personal ejerce las funciones de protección, o cuáles eran los criterios de actuación». El desconocimiento era total. Las respuestas podemos hallarlas una vez más en la prensa, que en 1983 recoge el trágico suceso en el reformatorio femenino de San Fernando de Henares que he mencionado antes y empiezan a sucederse las quejas y manifestaciones a las puertas de la entidad.

Entre 1983 y 1986 se traspasaron, mediante Real Decreto, las funciones y servicios en materia de protección a la mujer a cada comunidad autónoma. Pero no será hasta el Real Decreto de 1 de agosto de 1985, cuando se confirme su desaparición.23 Las jóvenes que permanecieron recluidas hasta esa fecha vivieron la Transición diez años más tarde que el resto del país.

Dentro del amplio marco de temas morales que el Patronato hizo propio, el más relevante fue la exaltación de la familia, no olvidemos que para los franquistas era la base legitimadora de la patria. La importancia de la familia y su descendencia, y, sobre todo, la defensa de la natalidad fue una de sus primeras preocupaciones. La inmoralidad de la que se acusaba a la mayoría de las chicas que estaban allí recluidas, estaba, a su juicio, relacionada con el descenso poblacional y recordando los principios del Estado franquista, con la debilidad del propio Estado.

La inmoralidad, en cualquiera de sus formas, atenta directa y sustancialmente contra la vida física de la Patria, pues hay una estrecha e intensa relación entre la moralidad pública y la interna solidez y fecundidad de la familia: a más inmoralidad, más solteros, menos hijos en los matrimonios y peor salud. La defensa de la existencia del pueblo es más importante que la defensa de la existencia de la misma integridad territorial.24

La estructura del Patronato consiguió extender su potestad por todo el territorio español a través de la constitución de órganos provinciales y locales a imagen de la junta nacional. En algunas ciudades, no contentos con esa réplica, incluso fundaron instituciones propias que garantizasen la moral de esas «malas mujeres», como sucedió con la Liga contra la Pública Inmoralidad en Barcelona o el Bloque social contra la Pública Inmoralidad en Zaragoza. Instituciones complementarias del Patronato, que colaboraban con él.

No sorprende que el Patronato se mantuviera tantos años, los problemas de las mujeres siempre quedaban en un segundo plano. Unido a lo anterior, fue una de las formas de represión heredadas de la dictadura que siguieron ejerciéndose contra las mujeres durante la Transición y la Iglesia tenía mucho poder todavía entonces.

También hasta los ochenta se mantuvo el negocio que supuso el robo de bebés, heredado también del franquismo, y asociado en parte a esta concepción de la mujer. Esto se convirtió en uno de los mayores elementos continuistas de la represión, no solo por su dimensión estructural, sino también por su duración (se calcula que entre 1938 y 1986, alrededor de 30.000 niños y niñas fueron separados irregularmente de sus familias). Los orígenes de esta práctica se remontan a los años cuarenta, un momento en el que el régimen franquista tenía más fuerza y contaba con la siempre inestimable colaboración de la Iglesia católica. En sus inicios, el robo de bebés a mujeres republicanas tenía como finalidad reeducarlos y alejarlos de lo que Antonio Vallejo Nágera estableció como el gen rojo en libros como Psiquismo del fanatismo marxista. Esta justificación se amplió hasta aquellas mujeres que eran consideradas «poco aptas» para ejercer de madres, ya fuera por sus orígenes sociales o por su actitud «poco ejemplificante». Pasado el tiempo, y alejados ya de la presión del régimen, los implicados en este proceso de desapariciones sistemáticas fueron conscientes de las enormes posibilidades de negocio que esta práctica ofrecía. Fue entonces cuando desarrollaron un complejo entramado, en el que participaban desde médicos hasta jueces y monjas, para el tráfico y la venta de bebés robados que se mantuvo incluso en democracia.25

Y fue en el entorno del Patronato de Protección a la Mujer, a quien el régimen había encargado en 1941 la misión de velar por las jóvenes «caídas» o en riesgo de caer, donde más se desarrolló el control de las mujeres.

3

LA SECCIÓN FEMENINA SE RESISTE A DESAPARECER

«Justo el mismo día en que se conmemoraba el 38.º aniversario de la victoria en la Guerra Civil, se comunicó una solemne derrota para Pilar y otros muchos leales al régimen: la supresión del Movimiento, mediante un Decreto firmado al alimón por el rey Juan Carlos I y por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que había sido antes ministro secretario general del Movimiento».26 Así el 1 de abril de 1977 se publica un decreto ley, en otro decreto del 17 de mayo se dispuso el cese de Pilar Primo de Rivera. La presencia de Pilar Primo de Rivera al frente de la Sección Femenina ya no tenía razón de ser: «Presenté mi dimisión y propuse a Vicky Eiroa para sustituirme, pero Suárez ni siquiera me recibía, y al ver que no conseguía nada se lo dije a Torcuato y le expliqué mi idea de mantener lo que se pudiera salvar, con este nombramiento. Y, gracias a una llamada de Torcuato, fui recibida. La verdad es que Suárez tenía prevista para sucesora mía a Carmen Llorca (que había estado con él en Televisión), persona de una gran categoría intelectual contra la que yo nunca he tenido nada, sino solo admiración, pero entendía que en aquellos momentos la sucesión debía recaer en una camarada de la Sección Femenina», explicará Pilar Primo de Rivera en sus memorias.

Tras eso, solo hubo un «gracias, Pilar» como despedida. Así de simple. Estas dos palabras bastaron para que Alfonso Osorio, vicepresidente en aquel momento del gobierno franquista, liquidara a la líder de la Sección Femenina y todo lo que ella suponía:

Pocos días después nos convocaron en Presidencia, entonces aún en Castellana, 3, para hacer el relevo, y allí, Alfonso Osorio, vicepresidente del Gobierno, me dio el cese y dio posesión a Vicky con algunas palabras de bienvenida; luego, volviéndose hacia mí, me dijo: «Gracias, Pilar», ni más ni menos; con estas dos palabras el Gobierno español despachó los cuarenta y pico de años de servicios de la Sección Femenina. Todos nos quedamos anonadados de esta curiosa manera de proceder.

Pero habrá que esperar todavía al decreto ley del 1 de abril de 1977 para que se hiciera efectiva de forma definitiva esa jubilación.

En el texto se ponía punto y final a la labor de tres generaciones de mujeres que, bajo el mandato de Pilar Primo de Rivera, habían formado —o deformado, según se mire— a las mujeres españolas durante el franquismo.

El 7 de mayo de aquel mismo año, poco después de su jubilación, se reunían en el castillo de la Mota, sede de la Sección Femenina desde el final de la guerra, 15.000 personas dispuestas a despedir «como Dios manda» a la hermana del líder de Falange Española:

En el creciente guirigay de revanchas y denuestos en el que está entrando nuestro país, la Sección Femenina se salva. Surgirán tentativas, qué duda cabe, de enlodar su obra, pero nadie podrá presentar argumentos, mínimamente sólidos, que puedan ensombrecerla, porque nadie tiene títulos suficientes para enfrentarse con la honestidad, con la eficacia, con el rigor, con la austeridad, con la abnegación y con el buen hacer con que han trabajado las mujeres que Pilar ha formado, promoción tras promoción…

En palabras de José Farré, director general de Asistencia y Servicios-Sociales, en la despedida que le hacen a Pilar Primo de Rivera en el Castillo de la Mota. A lo que ella añadirá en Recuerdos de una vida (1986):

Así empezó el desmantelamiento de lo que durante cuarenta años se había edificado con tanto esfuerzo. Todos los descontentos, los aprovechados, los ambiciosos, los miedosos, los decididos a cambiar de chaqueta con tal de situarse, se lanzaron al ruedo de la nueva situación. Camaradas que habíamos conocido durante años llenos de entusiasmos falangistas eran ahora unos demócratas irrefrenables. Si habían ocupado altos puestos en el régimen de Franco, renegaban de ello, como para hacerse perdonar el haber sido ministros, embajadores, rectores de universidad… una vergüenza y, en casos, una traición a juramentos prestados.

En ese momento, muchas de las mujeres que fueron «emblema» del régimen, las «chicas de Pilar», se incorporaron a nuevas labores oficiales y se mantuvieron vinculadas al nuevo sistema democrático. Sin embargo, la decadencia de la Sección Femenina había empezado mucho antes, porque también antes había empezado la de Falange.