9,99 €

Mehr erfahren.

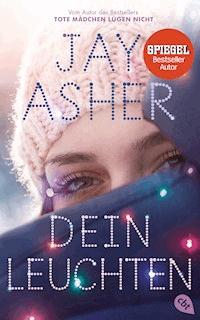

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

So wunderbar romantisch wie eine heiße Schokolade

vorm Kaminfeuer …

Jedes Jahr zu Weihnachten reist Sierra mit ihren Eltern nach Kalifornien, um dort auf der Familienplantage Weihnachtsbäume zu verkaufen. Doch diesmal wird Sierras Welt auf den Kopf gestellt. Sierra verliebt sich – das erste Mal, unsterblich und mit aller Macht. In Caleb, den Jungen mit den Grübchen, der Weihnachtsbäume verschenkt und eine dunkle Vergangenheit verbirgt, denn Caleb soll seine Schwester angegriffen haben. In seiner Heimatstadt ist er deshalb ein Außenseiter. Sierras Eltern, ihre Freunde, alle warnen sie davor, sich auf ihn einzulassen. Doch Sierra kann nicht glauben, dass Caleb gefährlich ist, und riskiert alles, um ihre große Liebe zu gewinnen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Jay Asher

DEIN

LEUCHTEN

Aus dem Amerikanischen

von Karen Gerwig

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

© 2016 by Jay Asher

This edition published by arrangement with Razor Bill,

an imprint of Penguin Young Readers Group,

a Division of Penguin Random House LLC.

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel

»What Light« bei Razor Bill, Penguin Random House, New York.

© 2016 für die deutschsprachige Ausgabe by

cbt Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Aus dem Amerikanischen von Karen Gerwig

Umschlaggestaltung: *zeichenpool, München,

unter Verwendung des Originalumschlags (Theresa Evangelista,

Foto © Anton Muhin) © Razorbill/Penguin Group USA

he · Herstellung: sto

Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach

ISBN 978-3-641-20306-1V002

www.cbt-buecher.de

Für:

JoanMarie Asher,

Isaiah Asher

und Christa Desir,

die drei Geschenküberbringer

dieser Weihnachtsgeschichte.

Danke an

Dennis und Joni Hopper

und ihre Söhne Russel und Ryan

für die Inspiration.

Von:

einem dankbaren Jungen

KAPITEL 1

»Ich hasse diese Jahreszeit«, sagt Rachel. »Tut mir leid, Sierra. Wahrscheinlich sage ich das ständig, aber es stimmt einfach.«

Auf der gegenüberliegenden Seite des Rasens verschleiert der Morgennebel den Eingang zu unserer Schule. Wir bleiben auf dem Gehweg, damit wir uns keine feuchten Schuhe holen, aber Rachel meint nicht das Wetter.

»Hör bitte auf«, sage ich. »Sonst fange ich wieder an zu heulen. Ich möchte diese Woche einfach nur durchstehen, ohne dass …«

»Aber es geht doch gar nicht mehr um eine Woche!«, sagt sie. »Wir haben nur noch zwei Tage. Zwei Tage bis zu den Herbstferien und dann bist du wieder für einen ganzen Monat weg. Mehr als einen Monat!«

Ich hake mich bei Rachel ein, als wir weitergehen. Obwohl ich diejenige bin, die wieder einmal die Adventszeit weit weg von zu Hause verbringen wird, tut Rachel jedes Jahr so, als würde ihre Welt auf den Kopf gestellt. Ihre Schmoll-Schnute und die hängenden Schultern gelten mir, damit ich weiß, dass sie mich vermissen wird, und jedes Jahr bin ich dankbar für ihre Theatralik. Obwohl ich gern dort bin, wohin ich fahre, fällt der Abschied trotzdem schwer. Zu wissen, dass meine besten Freundinnen die Tage zählen, bis ich wiederkomme, macht es tatsächlich leichter.

Ich deute auf die Träne in meinem Augenwinkel. »Siehst du, was du angerichtet hast? Jetzt fängt es an.«

Am Morgen, als Mom mich zur Schule gefahren hat, ist der Himmel noch überwiegend klar gewesen über der Farm, auf der wir Tannenbäume züchten. In den Wäldchen waren die Arbeiter damit beschäftigt, die diesjährige Ausbeute zu fällen, das entfernte Summen der Kettensägen klang wie von Mücken.

Der Nebel begann weiter unten. Er erstreckte sich über die kleinen Bauernhöfe, die Schnellstraße, bis in die Stadt, und trug den typischen Geruch dieser Jahreszeit mit sich. Zu dieser Zeit riecht unsere Kleinstadt hier in Oregon nämlich nach frisch gefällten Weihnachtsbäumen. Zu anderen Jahreszeiten riecht sie auch mal nach Mais oder Zuckerrüben.

Rachel hält mir eine der Glasdoppeltüren auf und trottet mir dann bis zu meinem Schließfach hinterher. Dort hält sie mir ihre glitzernde rote Armbanduhr unter die Nase. »Wir haben noch eine Viertelstunde«, sagt sie. »Ich hab schlechte Laune und mir ist kalt. Komm, wir holen uns einen Kaffee, bevor es klingelt.«

Die Theaterregisseurin der Schule, Miss Livingston, ermuntert ihre Schüler schamlos dazu, so viel Koffein wie nötig zu inhalieren, um die Aufführungen rechtzeitig auf die Beine zu stellen. Hinter der Bühne steht daher immer eine Kanne Kaffee bereit. Da Rachel Haupt-Bühnenbildnerin ist, hat sie jederzeit Zugang zur Aula.

Am vergangenen Wochenende hat die Theatergruppe zum letzten Mal »Der kleine Horrorladen« aufgeführt. Die Bühne wird nicht vor den Herbstferien abgebaut, deshalb steht noch alles so, wie es war, als Rachel und ich hinten im Zuschauerraum das Licht einschalten. Auf der Bühne, zwischen der Theke des Blumenladens und der großen, grünen, fleischfressenden Pflanze, hockt Elizabeth. Sie richtet sich auf und winkt uns zu, als sie uns sieht.

Rachel marschiert jetzt zielstrebig vor mir den Mittelgang entlang. »Dieses Jahr wollten wir dir etwas Besonderes schenken, bevor du nach Kalifornien fährst.«

Ich folge ihr, vorbei an den leeren, rot gepolsterten Stuhlreihen. Offenbar legen die beiden es darauf an, dass ich die letzten Schultage ständig heule. Ich steige die Treppe zur Bühne hinauf. Elizabeth steht auf, läuft zu mir herüber und umarmt mich.

»Ich hatte recht«, sagt sie über meine Schulter zu Rachel. »Ich hab dir ja gesagt, sie würde heulen.«

»Ich hasse euch alle beide«, sage ich.

Elizabeth überreicht mir zwei Geschenke, die in glänzendes, silbernes Weihnachtspapier gewickelt sind, doch ich ahne bereits, was darin steckt. Letzte Woche waren wir gemeinsam in der Innenstadt in einem Geschenkeladen, und dabei haben sie sich Bilderrahmen angeschaut, die dieselbe Größe hatten wie diese Schachteln. Um sie auszupacken, setze ich mich hin und lehne mich direkt unter der altmodischen Registrierkasse an den Ladentresen.

Rachel hockt sich im Schneidersitz mir gegenüber, unsere Knie berühren sich fast.

»Ihr brecht gerade die Regeln«, sage ich. Ich fahre mit dem Finger die Falte vom Geschenkpapier einer der Schachteln entlang. »Wir haben doch abgemacht, wir tun das erst, wenn ich wieder da bin.«

»Wir wollten dir etwas schenken, das dich jeden Tag an uns erinnert«, sagt Elizabeth.

»Ein bisschen peinlich ist es uns ja schon, dass uns das nicht eingefallen ist, als du das erste Mal weggefahren bist«, fügt Rachel hinzu.

»Was, damals, als wir noch Kleinkinder waren?«

An unserem allerersten Weihnachten blieb Mom allein mit mir auf der Farm zurück, während Dad unseren Weihnachtsbaumverkauf unten in Kalifornien betrieb. Im folgenden Jahr fand Mom, wir sollten besser noch eine Saison zu Hause bleiben, aber Dad wollte nicht noch einmal ohne uns sein. Lieber würde er den Stand für ein Jahr unbesetzt lassen, sagte er, und stattdessen die Käufer im ganzen Land beliefern. Aber Mom taten die Familien leid, die traditionellerweise ihre Weihnachtsbäume bei uns kauften. Und auch wenn es ein Geschäft war, das Dad schon in der zweiten Generation betrieb, war es für sie beide auch eine lieb gewordene Tradition. Tatsächlich hatten sie sich kennengelernt, weil Mom und ihre Eltern treue Kunden waren. Daher verbringe ich jedes Jahr meine Tage von Thanksgiving bis Weihnachten dort.

Rachel stützt die Hände auf dem Bühnenboden ab und lehnt sich zurück. »Überlegen deine Eltern immer noch, ob das euer letztes Weihnachten in Kalifornien wird?«

Ich ziehe ein Stück Tesa von der anderen Seite des Geschenks ab. »Habt ihr das hier im Laden einpacken lassen?«

Rachel flüstert Elizabeth so laut zu, dass ich es hören kann: »Sie wechselt das Thema.«

»Tut mir leid«, sage ich, »ich will nur nicht darüber nachdenken. So sehr ich euch liebe, würde es mir trotzdem fehlen runterzufahren. Abgesehen davon, weiß ich nur das, was ich zufällig mitgehört habe – sie haben mir gegenüber immer noch nichts erwähnt –, aber sie scheinen ziemliche Geldsorgen zu haben. Bis sie sich entschieden haben, will ich mein Herz an keine der beiden Möglichkeiten hängen.«

Wenn wir die Saison dort noch drei Jahre durchziehen, wird meine Familie den Stand dreißig Jahre lang betrieben haben. Als meine Großeltern damals das Grundstück kauften, expandierte die kleine Stadt gerade rapide. Städte, die viel näher an unserer Farm in Oregon lagen, hatten bereits Verkaufsplätze für Weihnachtsbäume eingerichtet, eigentlich gab es damals schon viel zu viele. Heute verkauft jeder Weihnachtsbäume: Supermärkte, Eisenwarengeschäfte oder Leute, die Spenden sammeln. Verkaufsplätze wie unserer sind nicht mehr so üblich. Wenn wir ihn aufgäben, würden wir unser Geschäft über diese Supermärkte oder Spendenaktionen laufen lassen oder andere Verkäufer mit unseren Bäumen beliefern.

Elizabeth legt mir die Hand aufs Knie. »Ein Teil von mir möchte, dass du nächstes Jahr wieder hinfährst, weil ich weiß, dass du es so gerne tust, aber falls du doch bleibst, könnten wir Weihnachten zum ersten Mal gemeinsam verbringen.«

Bei dem Gedanken muss ich unwillkürlich lächeln. Ich habe diese beiden unglaublich gern, aber auch Heather ist eine meiner besten Freundinnen, und ich sehe sie nur einen Monat im Jahr, wenn ich in Kalifornien bin. »Seit Ewigkeiten fahren wir da runter«, sage ich. »Unvorstellbar wie es wäre, wenn das plötzlich … anders wäre.«

»Wie das wäre?«, sagt Rachel. »Wir wären im Abschlussjahr! Skifahren. Whirlpools. Und das im Schnee!«

Aber ich liebe unsere schneefreie Stadt in Kalifornien, die direkt an der Küste liegt, nur drei Stunden südlich von San Francisco. Ich kann es kaum erwarten, die Weihnachtsbäume zu verkaufen und die Familien wiederzusehen, die Jahr um Jahr zu uns kommen. Es ginge mir sehr gegen den Strich, die Bäume mühsam hochzuziehen, nur um sie dann an einen Verkäufer zu verschicken.

»Klingt doch verheißungsvoll, oder?«, fragt Rachel. Sie beugt sich dicht zu mir und zieht vielsagend die Augenbrauen hoch. »Und stell dir jetzt noch Jungs dazu vor.«

Ich lache prustend los und halte mir schnell den Mund zu.

»Oder auch nicht«, sagt Elizabeth, während sie Rachel an der Schulter zurückzieht. »Wär doch schön, einfach unter uns zu bleiben, ohne irgendwelche Jungs.«

»So läuft für mich ungefähr jedes Weihnachten«, sage ich. »Wisst ihr noch, letztes Jahr hat mein Ex am Abend, bevor wir nach Kalifornien gefahren sind, mit mir Schluss gemacht.«

»Das war furchtbar«, meint Elizabeth, lacht aber auch ein bisschen. »Und dann bringt er noch diese Hausunterrichts-Schnalle mit den großen Möpsen zum Winterball und …«

Rachel legt Elizabeth einen Finger auf die Lippen. »Ich glaube, sie erinnert sich noch ganz gut.«

Ich blicke auf mein Geschenk hinab, das immer noch zum Großteil verpackt ist. »Ich kann ihm beim besten Willen keinen Vorwurf daraus machen. Wer will schon über die Feiertage eine Fernbeziehung? Ich jedenfalls nicht.«

»Allerdings hast du auch mal erwähnt, es gäbe ein paar gut aussehende Typen beim Weihnachtsbaumverkauf«, sagt Rachel.

»Na sicher.« Ich schüttle den Kopf. »Als ob Dad das je zulassen würde.«

»Okay, Schluss mit dem Thema«, sagt Elizabeth. »Pack lieber deine Geschenke aus.«

Ich ziehe ein Stück Tesafilm ab, aber in Gedanken bin ich bereits in Kalifornien. Buchstäblich seit wir denken können, sind Heather und ich Freundinnen. Früher wohnten meine Großeltern mütterlicherseits bei Heathers Familie nebenan. Als meine Großeltern starben, nahm mich ihre Familie jeden Tag für ein paar Stunden zu sich, um meine Eltern zu entlasten. Im Gegenzug bekam ihr Haus einen schönen Weihnachtsbaum, ein paar Adventskränze und Gebinde, und zwei, drei Arbeiter kamen vorbei, die die Beleuchtung an ihrem Dach anbrachten.

Elizabeth seufzt. »Deine Geschenke? Bitte, bitte, bitte?«

Ich reiße eine Seite der Verpackung auf.

Natürlich haben sie auch recht. Ich würde furchtbar gern wenigstens einen einzigen Winter hier verbringen, bevor wir den Abschluss machen und uns in alle Himmelsrichtungen verstreuen. Einmal mit ihnen zum Eisskulpturenwettbewerb und all den anderen Dingen zu gehen, von denen sie mir immer vorschwärmen, wäre ein Traum.

Aber meine Adventszeit in Kalifornien ist der einzige Zeitraum, in dem ich meine andere beste Freundin sehe. Ich habe schon vor Jahren aufgehört, Heather nur als meine Winterfreundin zu bezeichnen. Sie ist eine meiner besten Freundinnen, Punkt. Früher habe ich sie auch noch jeden Sommer ein paar Wochen gesehen, wenn ich meine Großeltern besuchte, aber diese Besuche hörten auf, als sie starben. Was, wenn ich diese Saison mit ihr nicht mehr genießen kann, weil ich weiß, dass es vielleicht meine letzte wird?

Rachel steht auf und läuft quer über die Bühne nach hinten. »Ich brauche Kaffee.«

Elizabeth schreit ihr hinterher: »Sie packt gerade unsere Geschenke aus!«

»Sie packt dein Geschenk aus«, kontert Rachel. »Meins ist das mit dem roten Band.«

Der erste Bilderrahmen, den ich auspacke, der mit dem grünen Band, enthält ein Selfie von Elizabeth. Sie hat die Zunge seitlich herausgestreckt und schaut in die entgegengesetzte Richtung. Es sieht aus wie fast jedes Foto, das sie von sich selbst macht, deshalb finde ich es so toll.

Ich drücke den Rahmen an die Brust. »Danke.«

Elizabeth wird rot. »Gern geschehen.«

»Ich mache jetzt deins auf!«, rufe ich über die Bühne.

Langsam und vorsichtig kommt Rachel mit drei Pappbechern dampfendem Kaffee auf uns zu. Wir nehmen jede einen. Ich stelle meinen zur Seite, während Rachel sich wieder vor mich hinsetzt, dann packe ich ihr Geschenk aus.

Auf Rachels Foto sieht man ihr schönes Gesicht im Profil, teilweise verdeckt von ihrer Hand, als wollte sie sich nicht fotografieren lassen.

»Es soll aussehen, als würde ich von Paparazzi verfolgt«, sagt sie. »Als wäre ich eine tolle Schauspielerin, die aus einem schicken Restaurant kommt. Im echten Leben wäre hinter mir wahrscheinlich ein riesenhafter Bodyguard zu sehen, aber …«

»Du bist aber keine Schauspielerin«, sagt Elizabeth. »Du willst Bühnenbildnerin werden.«

»Das gehört doch zum Plan«, erwidert Rachel. »Weißt du, wie viele Schauspielerinnen es auf der Welt gibt? Millionen. Und sie alle geben sich größte Mühe, entdeckt zu werden, was ein echter Abtörner ist. Eines Tages, wenn ich das Bühnenbild für irgendeinen berühmten Produzenten mache, wird er einen Blick auf mich werfen und einfach wissen, dass es eine Verschwendung wäre, mich hinter der Kamera zu behalten. Ich sollte davor stehen. Und er wird behaupten, dass er mich entdeckt hat, aber in Wirklichkeit habe ich ihn dazu gebracht, mich zu entdecken.«

»Wirklich beunruhigend daran finde ich«, werfe ich ein, »dass du glaubst, dass es genauso eintreten wird.«

Rachel nimmt einen Schluck Kaffee. »Wird es auch.«

Es klingelt zum ersten Mal. Ich sammle das silberne Geschenkpapier ein und knülle es zusammen. Rachel trägt es gemeinsam mit unseren leeren Kaffeebechern zu einem Mülleimer hinter der Bühne. Elizabeth verstaut meine Bilderrahmen in einer Papiertüte und faltet dann den oberen Rand nach unten, bevor sie mir sie wiedergibt.

»Ich nehme an, für einen Besuch bei dir bleibt keine Zeit, bevor du gehst?«, fragt Elizabeth.

»Wahrscheinlich nicht«, sage ich bedauernd. Ich folge ihnen die Treppe hinunter, und wir lassen uns Zeit, während wir den Mittelgang der Aula entlang schlendern. »Heute gehe ich früh ins Bett, damit ich morgen vor der Schule ein paar Stunden arbeiten kann. Und dann fahren wir am Mittwochmorgen gleich los.«

»Um wie viel Uhr?«, fragt Rachel. »Vielleicht …«

»Um drei Uhr morgens«, antworte ich lachend. Von unserer Farm in Oregon bis zu unserem Verkaufsplatz in Kalifornien fährt man ungefähr siebzehn Stunden, je nachdem, wie viele Toilettenpausen man macht und wie der Feiertagsverkehr läuft. »Wenn ihr natürlich so früh aufstehen wollt …«

»Lass mal«, sagt Elizabeth. »Wir schicken dir gute Gedanken im Schlaf.«

»Hast du deine ganzen Schulaufgaben dabei?«, fragt Rachel.

»Ich glaub schon.« Vorletzten Winter gab es ungefähr ein Dutzend pendelnder Baumhändler-Kinder an der Schule. Dieses Jahr sind wir nur noch zu dritt. Weil es in der Gegend so viele Farmen gibt, sind die Lehrer zum Glück an Erntezeiten unterschiedlichster Art gewöhnt. »Monsieur Cappeau macht sich Sorgen um meine pratique du français, während ich fort bin, deshalb lässt er mich einmal in der Woche für ein Gespräch anrufen.«

Rachel zwinkert mir zu. »Ist das der einzige Grund, warum er will, dass du anrufst?«

»Sei nicht eklig«, sage ich.

»Du weißt doch«, sagt Elizabeth, »Sierra mag keine älteren Männer.«

Jetzt lache ich. »Du meinst Paul, oder? Wir waren nur auf einem einzigen Date, dann wurde er mit einer offenen Dose Bier im Auto seines Freundes erwischt.«

»Zu seiner Verteidigung sei gesagt, er ist nicht gefahren«, stellt Rachel klar. Bevor ich antworten kann, hebt sie die Hand. »Schon klar. Du hast das als ein Zeichen seines drohenden Alkoholismus gesehen. Oder für mieses Urteilsvermögen. Oder so was.«

Elizabeth schüttelt den Kopf. »Du bist viel zu wählerisch, Sierra.«

Rachel und Elizabeth gehen mir mit meinen angeblichen Ansprüchen an Jungs auf die Nerven. Aber es landen einfach zu viele Mädchen bei Jungs, die sie runterziehen. Vielleicht nicht am Anfang, aber irgendwann schon. Warum Jahre oder Monate oder selbst Tage an so jemanden verschwenden?

Bevor wir die Doppeltür erreichen, die zurück in den Vorraum führt, läuft Elizabeth uns einen Schritt voraus und dreht sich dann zu uns um. »Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät in die Englischstunde, aber wir treffen uns zum Mittagessen, okay?«

Ich lächle, weil wir uns immer zum Mittagessen treffen.

Wir verlassen die Aula und Elizabeth verschwindet im Getümmel der Schüler.

»Noch zwei Mal Mittagessen«, sagt Rachel. Während wir weitergehen, tut sie so, als würde sie sich Tränen aus den Augenwinkeln wischen. »Mehr bekommen wir nicht. Da muss ich fast …«

»Hör auf!«, befehle ich ihr. »Sag es nicht.«

»Ach, mach dir keine Gedanken um mich.« Rachel winkt ab. »Während du in Kalifornien Party machst, werde ich hier einfach unglaublich beschäftigt sein. Mal sehen, nächsten Montag fangen wir damit an, das Bühnenbild abzubauen. Das dürfte ungefähr eine Woche dauern. Dann greife ich der Tanz-AG bei dem Design für den Winterball unter die Arme. Keine Theateraufführung, aber ich setze meine Talente gern ein, wenn sie gebraucht werden.«

»Haben sie schon ein Motto für dieses Jahr?«, frage ich.

»Schneekugel der Liebe«, antwortet sie. »Klingt kitschig, ich weiß, aber ich hab ein paar super Ideen. Die ganze Turnhalle soll so dekoriert werden, dass es aussieht, als würde man in einer Schneekugel tanzen. Bis du wiederkommst, habe ich genug zu tun.«

»Na also – du wirst mich kaum vermissen«, sage ich.

»Stimmt«, gibt Rachel zurück. Sie stupst mich an, als wir weitergehen. »Aber ich will dir geraten haben, dass du mich vermisst.«

Das werde ich. Meine Freundinnen zu vermissen war mein ganzes Leben lang eine Weihnachtstradition.

KAPITEL 2

Die Sonne schaut gerade erst hinter den Hügeln hervor, als ich Dads Truck am Rand des schlammigen Feldwegs parke. Ich ziehe die Handbremse an und betrachte eine meiner Lieblingsaussichten. Die Weihnachtsbäume fangen einen halben Meter vor dem Fahrerfenster an und ziehen sich mehr als hundert Morgen weit über die sanften Hügel. Auf der anderen Seite des Lieferwagens erstreckt sich unser Feld genauso weit. Dort, wo unser Land endet, schließen sich weitere Farmen mit Weihnachtsbäumen an.

Als ich die Heizung ausschalte und aussteige, weiß ich, die kalte Luft wird schneidend sein. Ich binde meine Haare zu einem engen Pferdeschwanz, stecke ihn hinten in meine voluminöse Winterjacke, ziehe die Kapuze über den Kopf und zurre dann die Kordeln fest.

Der Geruch nach Baumharz liegt in der klammen Luft und der feuchte Boden zieht an meinen schweren Stiefeln. Äste schrammen über meine Ärmel, als ich mein Handy aus der Tasche ziehe. Ich tippe Onkel Bruces Nummer an und klemme mir das Handy zwischen Schulter und Ohr, während ich Arbeitshandschuhe überziehe.

Als er ans Telefon geht, lacht er. »Lang hast du bis hier oben ja nicht gebraucht, Sierra!«

»So schnell bin ich gar nicht gefahren«, verteidige ich mich. Doch in Wahrheit machen diese Kurven und das Schlittern im Matsch viel zu viel Spaß, um zu widerstehen.

»Keine Sorge, Schatz. Den Hügel bin ich auch schon tausendmal mit meinem Truck hinaufgerast.«

»Das hab ich gesehen, deshalb wusste ich ja, dass es Spaß machen würde«, sage ich. »Egal, ich bin jedenfalls fast beim ersten Bündel angelangt.«

»Bin gleich da«, sagt er. Bevor er auflegt, höre ich, wie der Hubschraubermotor startet.

Aus meiner Jackentasche ziehe ich eine orangefarbene Netz-Sicherheitsweste und schlüpfe hinein; der Klettstreifen, der über die Brust nach unten verläuft, hält sie zu. So kann mich Onkel Bruce aus der Luft erkennen.

Ungefähr zweihundert Meter entfernt summen die Kettensägen, dort, wo sich die Arbeiter durch die Stämme der diesjährigen Bäume sägen. Vor zwei Monaten haben wir angefangen, die zu markieren, die wir fällen wollen. An den Ästen unterhalb der Spitze haben wir bunte Plastikbänder befestigt. Rote, gelbe oder blaue, je nach Größe, damit wir sie später, wenn wir die Lastwagen beladen, besser sortieren können. Alle unmarkierten Bäume bleiben stehen und sollen noch wachsen.

In der Ferne mache ich einen roten Hubschrauber aus, der auf mich zufliegt. Mom und Dad haben Onkel Bruce bei der Finanzierung des Hubschraubers geholfen, dafür transportiert er unsere Bäume während der Ernte. Durch den Hubschrauber erübrigt sich das übliche Netzwerk an Zufahrtsstraßen. So bleibt mehr Anbaufläche und die Bäume können schneller verschickt werden. Den Rest des Jahres fliegt Onkel Bruce damit Touristen an der Felsküste entlang. Manchmal darf er sogar den Helden spielen und einen verirrten Wanderer retten.

Wenn die Arbeiter vor mir vier, fünf Bäume gefällt haben, legen sie sie nebeneinander auf zwei lange Drahtseile, wie Querbalken auf Eisenbahnschienen. Dann schichten sie weitere Bäume darauf, bis ungefähr ein Dutzend zusammenkommen. Danach ziehen sie die Seile um das Bündel zusammen und schnallen sie fest, bevor sie mit den nächsten weitermachen.

Dann komme ich ins Spiel.

Letztes Jahr hat Dad es mir zum ersten Mal erlaubt. Ihm lag offensichtlich auf der Zunge, die Arbeit sei zu gefährlich für ein fünfzehnjähriges Mädchen, aber das hätte er nie zu sagen gewagt. Ein paar der Jungs, die er zum Bäumefällen anheuert, sind in meiner Klasse, und die lässt er sogar mit Kettensägen hantieren.

Die Hubschrauberrotoren werden immer lauter – flapp-flapp-flapp-flapp durchschneiden sie die Luft. Mein Herzschlag passt sich ihrem Rhythmus an, während ich mich bereit mache, das erste Bündel der Saison zu befestigen.

Ich stehe neben der ersten Ladung und biege meine behandschuhten Finger durch. Das frühe Morgenlicht blitzt durch die Scheibe des Hubschraubers. Ein langes Drahtseil baumelt am Hubschrauber, daran ein schwerer roter Haken.

Als er näher kommt, wird der Hubschrauber langsamer und ich stemme die Stiefel in den Boden. Über mir dröhnen die Rotoren. Flapp-flapp-flapp-flapp. Allmählich senkt sich der Hubschrauber, bis der Metallhaken die Nadeln der gebündelten Bäume berührt. Ich hebe den Arm über den Kopf und mache eine Kreisbewegung, die Onkel Bruce signalisiert, dass ich mehr Seil brauche. Als er noch etwas tiefer schwebt, schnappe ich mir den Haken, schiebe ihn unter die Seile und mache zwei große Schritte rückwärts.

Als ich hochschaue, sehe ich, wie Onkel Bruce auf mich herablächelt. Ich deute auf ihn, er hebt den Daumen und dann steigt er in die Höhe. Das schwere Bündel zieht sich zusammen, als es vom Boden abhebt, dann segelt es davon.

Über unserer Farm hängt eine Mondsichel. Von meinem Fenster im oberen Stockwerk aus betrachte ich die Hügel, die in der Ferne in tiefen Schatten versinken. Als Kind stand ich oft hier und tat so, als wäre ich die Kapitänin eines Schiffs, die bei Nacht den Ozean beobachtet, die Wogen oft dunkler als der Sternenhimmel über mir.

Diese Aussicht bleibt nur deswegen gleich, weil wir mit dem Ernten rotieren. Für jeden gefällten Baum lassen wir fünf in der Erde und pflanzen an seine Stelle einen neuen Setzling. Innerhalb von sechs Jahren ist jeder einzelne dieser Bäume verschickt worden und steht dann als Herzstück der Feiertage in den Wohnzimmern.

Deshalb gibt es während meiner Saison mehrere Rituale. Am Tag vor Thanksgiving machen Mom und ich uns auf den Weg gen Süden und werden dort von Dad in Empfang genommen. Gemeinsam mit Heather und ihrer Familie begehen wir dann das Thanksgiving-Dinner. Ab dem Folgetag verkaufen wir von morgens bis abends Bäume und hören bis Heiligabend nicht mehr damit auf. An Heiligabend machen wir uns dann – völlig erschöpft – jeweils ein einziges Geschenk. Für mehr ist in unserem silbernen Wohnwagen – unserem Heim weit weg von zu Hause – auch gar kein Platz.

Unsere Farm wurde in den 30er-Jahren gebaut. Die alten Holzböden und Treppen machen es unmöglich, mitten in der Nacht aus dem Bett zu steigen, ohne Krach zu veranstalten, aber ich halte mich an die weniger knarrende Seite der Treppe. Ich bin drei Stufen vom Küchenboden entfernt, als Mom mich aus dem Wohnzimmer ruft.

»Sierra, du solltest wenigstens ein paar Stunden schlafen.«

Immer, wenn Dad nicht hier ist, schläft Mom vor dem Fernseher auf der Couch ein. Meine romantische Seite möchte gerne glauben, dass sich das Schlafzimmer zu einsam anfühlt, wenn er nicht da ist. Meine nüchterne Seite vermutet, dass sie sich rebellisch vorkommt, wenn sie auf der Couch einschläft.

Ich halte meinen Morgenmantel zu und schlüpfe barfuß in die ramponierten Turnschuhe neben der Couch. Mom gähnt und streckt sich nach der Fernbedienung auf dem Boden. Sie schaltet den Fernseher aus und der Raum wird schlagartig dunkel.

Sie knipst eine Stehlampe an. »Wo willst du hin?«

»Ins Gewächshaus«, sage ich. »Ich will den Baum hereinholen, damit wir ihn nicht vergessen.«

Statt unser Auto am Vorabend der Reise zu beladen, stellen wir unsere Taschen in die Nähe der Haustür, damit wir sie kurz vor der Fahrt noch einmal sichten können. Wenn wir erst auf dem Highway sind, ist die Strecke vor uns viel zu lang, um noch einmal umzukehren.

»Und dann ab ins Bett«, sagt Mom. Sie leidet unter demselben Fluch wie ich, wir können nicht einschlafen, solange wir uns Sorgen über etwas machen. »Sonst darfst du morgen nicht fahren.«

Ich verspreche es ihr, schließe die Haustür und ziehe meinen Morgenmantel enger um mich, um die kalte Nachtluft fernzuhalten. Im Gewächshaus wird es warm sein, aber ich werde mir nur kurz den kleinen Baum schnappen, den ich vor ein paar Tagen in einen schwarzen Plastikeimer umgetopft habe. Diesen Baum werde ich zu unserem Gepäck stellen und nach dem Thanksgiving-Dinner werden Heather und ich ihn dann pflanzen. Damit werden es dann sechs Bäume sein, die auf unserer Farm als Sprösslinge anfingen und jetzt auf Cardinals Peak in Kalifornien wachsen. Der Plan für nächstes Jahr war bisher, den ersten zu fällen, den wir gepflanzt haben, und ihn Heathers Familie zu schenken.

Ein Grund mehr, warum das nicht unsere letzte Saison sein darf.

KAPITEL 3

Von außen mag der Wohnwagen aussehen wie eine silberne Thermosflasche, die auf der Seite liegt, aber innen verkörpert er für mich Gemütlichkeit schlechthin. An einem Ende ist an der Wand ein kleiner Esstisch befestigt, die Kante meines Bettes dient als eine der Sitzbänke. Die Küche ist minimalistisch eingerichtet, mit einem Spülbecken, Kühlschrank, Herd und Mikrowelle. Das Bad scheint jedes Jahr zu schrumpfen, obwohl meine Eltern schon das teurere Modell mit der größeren Dusche genommen haben. Bei der Standarddusche hätte ich mir nicht einmal die Beine rasieren können, ohne irgendwo anzustoßen. Am anderen Ende des Wohnwagens befindet sich die Tür zum Zimmer meiner Eltern, in dem kaum ihr Bett, ein Kleiderschränkchen und ein Hocker Platz haben. Die Tür ist jetzt geschlossen, aber ich kann Mom schnarchen hören, die sich von unserer langen Fahrt erholt.

Das Fußende meines Bettes berührt den Küchenschrank und darüber hängt ein Holzregal. Ich drücke einen langen weißen Reißnagel in das Regal. Auf dem Tisch neben mir liegen die Bilderrahmen von Rachel und Elizabeth. Ich habe sie mit einem glänzenden grünen Geschenkband verbunden, damit ich die Rahmen übereinander aufhängen kann. Ich binde noch eine Schlaufe ins Band und ziehe sie über den Nagel, damit ich meine Freundinnen zu Hause jeden Tag bei mir habe.

»Willkommen in Kalifornien«, grüße ich die Bilder.

Ich rutsche zum Kopfende und schiebe die Vorhänge zur Seite.

Als ein Weihnachtsbaum gegen das Fenster kippt, schreie ich auf. Die Nadeln kratzen über das Glas und jemand bemüht sich, den Baum wieder aufzurichten.

Andrew späht um die Äste, wahrscheinlich, um sich zu vergewissern, dass er die Scheibe nicht beschädigt hat. Als er mich sieht, wird er rot, und ich schaue an mir herab, ob ich nach dem Duschen ein Shirt angezogen habe. Im Laufe der Jahre habe ich ein paarmal morgens geduscht und bin dann nur mit einem Handtuch bekleidet im Wohnwagen herumspaziert, bis mir wieder einfiel, dass da draußen eine Menge Highschool-Jungs arbeiten.

Der erste und einzige Typ, der mich hier unten auf ein Date eingeladen hat, ist Andrew. Das war letztes Jahr. Er tat es mit einem Zettel, den er von außen an mein Fenster pappte. Wahrscheinlich sollte es süß aussehen, aber danach ging mir nicht mehr aus dem Kopf, dass er nur einen halben Meter von dort, wo ich schlief, in der Dunkelheit herumschlich. Zum Glück hatte ich die Ausrede zur Hand, dass es nicht schlau wäre, jemand zu daten, der hier arbeitet. Das ist zwar keine in Stein gemeißelte Regel, aber meine Eltern haben öfters beiläufig erwähnt, wie unangenehm das für alle Beteiligten wäre, weil sie ja auch hier arbeiten.

Mom und Dad haben sich in meinem Alter kennengelernt, als Dad mit seinen Eltern genau hier auf diesem Platz Weihnachtsbäume verkaufte. Moms Familie wohnte ein paar Querstraßen weiter, und eines Winters verliebten sie sich so sehr ineinander, dass er den folgenden Sommer zum Baseball-Camp zurückkehrte. Nachdem sie geheiratet und den Platz übernommen hatten, stellten sie als zusätzliche Helfer Baseballspieler aus der örtlichen Highschool an, die sich etwas dazuverdienen wollten. Als ich klein war, war das nie ein Problem, aber sobald ich in die Pubertät kam, wurden überall im Wohnwagen neue, dickere Vorhänge aufgehängt.

Ich kann Andrew zwar nicht hören, sehe aber, wie er vor dem Fenster ein »Sorry« mit den Lippen formt. Endlich schafft er es, den Baum wieder aufzurichten, und rückt den Ständer dann ein Stück nach hinten, damit die unteren Äste keinen der anderen Bäume berühren.

Es gibt keinen Grund, warum die peinliche Vergangenheit uns davon abhalten sollte, uns freundlich zu begegnen, also schiebe ich das Fenster einen Spalt auf. »Du bist also wieder hier«, sage ich.

Andrew schaut sich suchend um, aber da ist niemand anderer, den ich meinen könnte. Er wendet sich mir zu und schiebt die Hände in die Hosentaschen. »Schön, dich wiederzusehen«, sagt er.

Natürlich ist es super, wenn manche Arbeiter jedes Jahr wiederkommen, aber ich will diesem speziellen nicht noch einmal falsche Hoffnungen machen. »Anscheinend sind auch ein paar andere Jungs aus dem Team wieder dabei.«

Andrew starrt den nächststehenden Baum an und rupft ein paar Nadeln ab. »Yep«, sagt er. Verdrießlich schnippt er die Nadeln in den Dreck und geht.

Davon lasse ich mich nicht verunsichern, sondern schiebe das Fenster weiter auf und schließe die Augen. Die Luft hier draußen wird nie ganz wie zu Hause riechen, aber sie gibt sich immerhin Mühe. Die Aussicht ist allerdings eine ganz andere. Zu Hause schaue ich auf Weihnachtsbäume, die auf sanft geschwungenen Hügeln wachsen, hier stehen sie aufgereiht in Metallständern auf einem Platz mit festgetretener Erde. Statt Hunderte Morgen Ackerland, die sich bis zum Horizont erstrecken, haben wir nur einen einzigen Morgen Land, der am Oak Boulevard endet. Auf der anderen Straßenseite liegt ein großer, leerer Parkplatz, der zu einem Lebensmittelgeschäft gehört. Da Thanksgiving ist, hat McGregor’s Market heute bereits geschlossen.

McGregor’s gab es schon lange, bevor meine Familie anfing, hier Bäume zu verkaufen. Inzwischen ist es das einzige Lebensmittelgeschäft der Stadt, das nicht zu einer Kette gehört. Letztes Jahr meinte der Besitzer zu meinen Eltern, wenn wir das nächste Mal kämen, könnte es sein, dass sie zugemacht hätten. Als Dad vor zwei Wochen anrief, um zu sagen, dass er angekommen sei, fragte ich als Allererstes, ob es McGregor’s noch gäbe. Als Kind fand ich es toll, wenn Mom oder Dad eine Pause machten und mit mir über die Straße gingen, um Lebensmittel einzukaufen. Ein paar Jahre später gaben sie mir dann eine Einkaufsliste und ich ging auf eigene Faust hinüber. In den letzten Jahren war ich nicht nur für das Einkaufen zuständig, sondern auch für die Liste.

Ich schaue einem weißen Auto nach, das vorbeifährt. Wahrscheinlich will sich der Fahrer nur versichern, dass der Laden heute wirklich schon zu hat. Er wird langsamer, als er am Schaufenster vorüberfährt, dann rast er über den Parkplatz zur Straße zurück.

Von irgendwo zwischen unseren Bäumen ruft mein Vater: »Der hat bestimmt die Cranberrysoße vergessen!«

Überall auf dem Platz hört man die Baseballspieler lachen.

Jedes Jahr an diesem Tag reißt Dad Witze über die enttäuschten Fahrer, die von McGregor’s wegrasen. »Aber es wär doch kein Thanksgiving ohne Kürbiskuchen!« Oder: »Da hat wohl jemand die Füllung vergessen!« Die Jungs stimmen immer in Gelächter ein.

Ich schaue dabei zu, wie zwei von ihnen einen großen Baum am Wohnwagen vorbeischleppen. Einer hat die Arme in den Ästen vergraben, während der andere den Stamm hält. Sie bleiben stehen, damit der mit den Ästen umgreifen kann. Der andere Typ lässt beim Warten den Blick zum Wohnwagen schweifen und fängt meinen Blick auf. Er lächelt und flüstert dem Ersten etwas zu, das ich nicht hören kann, aber das bringt seinen Teamkollegen dazu, ebenfalls zu mir herüberzuschauen.

Plötzlich möchte ich unbedingt sicherstellen, dass meine Haare nicht strähnig oder durcheinander sind, obwohl ich natürlich keinen Grund habe, sie zu beeindrucken (egal, wie süß sie sind). Also winke ich ihnen höflich zu und entferne mich dann vom Fenster.

Draußen vor der Wohnwagentür streift jemand seine Stiefel auf den Metallstufen ab. Obwohl es nicht einmal geregnet hat, seit Dad in diesem Jahr aufgebaut hat, gibt es draußen auf dem Boden immer feuchte Stellen. Mehrmals pro Tag werden die Baumständer mit Wasser aufgefüllt und die Nadeln mit Sprühflaschen benetzt.

»Klopf, klopf!«

Ich habe die Tür kaum entriegelt, als Heather sie schon aufreißt und losquiekt. Ihre dunklen Locken hüpfen, als sie die Arme hochreißt und mich umarmt. Ich lache über ihre quietschige Begeisterung und folge ihr, als sie sich auf mein Bett kniet, um die Fotos von Rachel und Elizabeth genauer zu betrachten.

»Die haben sie mir geschenkt, bevor ich losgefahren bin«, erzähle ich ihr.

Heather berührt den oberen Rahmen. »Das ist Rachel, oder? Soll das aussehen, als würde sie sich vor Paparazzi verstecken?«

»Oh, sie wäre so begeistert, wenn sie wüsste, dass du das sofort verstanden hast«, sage ich.

Heather rutscht zum Fenster, damit sie hinausschauen kann. Sie tippt mit der Fingerspitze ans Glas und einer der Baseballspieler schaut herüber. Er trägt eine Pappschachtel, auf der Mistelzweige steht, zu dem grünweißen Zelt, das wir das »Zirkuszelt« nennen. Dort kassieren wir die Kunden ab, verkaufen Zubehör und stellen die Bäume aus, die wir mit künstlichem Schnee besprüht haben.

Ohne mich anzuschauen, meint Heather: »Hast du schon bemerkt, wie heiß das diesjährige Team ist?«

Natürlich habe ich das, aber es wäre sehr viel einfacher, ich hätte es nicht. Falls Dad sich auch nur einbildete, ich würde mit einem der Saisonarbeiter flirten, würde er den Kerl zwingen, beide Toilettenhäuschen von oben bis unten zu schrubben und dann hoffen, dass mich allein der Gestank von ihm fernhalten würde – was auch so wäre.

Nicht, dass ich vorhätte, jemanden hier zu daten, ob er nun für uns arbeitet oder nicht. Warum mein Herz an etwas hängen, das am Weihnachtsmorgen sowieso vom Schicksal auseinandergerissen wird?

KAPITEL 4

Nachdem wir uns mit dem Thanksgiving-Dinner vollgestopft haben und Heathers Vater seinen jährlichen Scherz über »Winterschlaf den ganzen Winter über« gerissen hat, machen wir uns an die traditionell verteilten Aufgaben. Die Väter räumen ab und spülen das Geschirr, auch deshalb, damit sie sich dabei weiter am Truthahn bedienen können. Die Mütter verziehen sich in die Garage, um unzählige Kartons mit Weihnachtsdekoration hereinzutragen. Heather rennt nach oben und holt zwei Taschenlampen, während ich am Fuß der Treppe auf sie warte.

Aus dem Garderobenschrank neben der Haustür ziehe ich einen waldgrünen Kapuzenpulli, den Mom auf dem Weg hierher getragen hat. Quer über der Brust steht in gelben Blockbuchstaben Lumberjacks, »Holzfäller«, das Maskottchen ihres College. Ich stecke den Kopf in den Pulli und höre dann, wie die Hintertür in der Küche aufgeht, was heißt, dass unsere Mütter zurückkehren. Rasch schaue ich nach oben, um zu checken, ob Heather schon unterwegs nach unten ist. Wir wollten eigentlich verschwunden sein, bevor sie wiederkommen und um Hilfe bitten.

»Sierra?«, ruft Mom.

Ich ziehe meine Haare durch den Halsausschnitt. »Will gerade weg!«, schreie ich zurück.

Mom trägt eine große, durchsichtige Plastikwanne herein, voll mit in Zeitungspapier gewickelter Weihnachtsdekoration.

»Darf ich mir deinen Hoodie ausleihen?«, frage ich. »Wenn du und Dad zurückgehen, kannst du meinen Pulli anziehen.«

»Nein, deiner ist zu dünn«, sagt sie.

»Ich weiß, aber du wirst nicht halb so lang draußen sein wie wir«, erwidere ich. »Außerdem ist es gar nicht so kalt.«

»Und außerdem«, fügt Mom sarkastisch hinzu, »hättest du dir das vorher überlegen können.«

Ich habe mir den Pulli schon halb ausgezogen, als sie mir mit einer Handbewegung bedeutet, ihn anzulassen.

»Nächstes Jahr bleibt ihr da und helft uns mit …« Ihr Satz verebbt.

Ich richte den Blick auf die Treppe. Sie weiß nicht, dass ich ihr Gespräch mit Dad belauscht habe, ebenso wie das zwischen ihnen und Onkel Bruce, ob wir den Verkauf nächstes Jahr noch einmal durchziehen. Anscheinend wäre es am sinnvollsten gewesen, bereits vor zwei Jahren die Zelte abzubrechen, aber alle hoffen jetzt einfach, dass es wieder besser laufen wird.

Mom stellt die Plastikwanne auf den Wohnzimmerteppich und nimmt den Deckel ab.

»Klar, machen wir«, sage ich. »Nächstes Jahr.«

Heather kommt die Treppe in einem ausgebleichten roten Pulli heruntergesprungen, den sie nur an diesem einen Abend im Jahr trägt. Die Bündchen sind zerfleddert und der Ausschnitt ausgeleiert. Wir haben ihn kurz nach der Beerdigung meines Opas in einem Secondhandladen erstanden, als Heathers Mutter mit uns shoppen ging, um mich aufzumuntern. Sie darin zu sehen ist jedes Mal ein bittersüßer Anblick. Es erinnert mich daran, wie sehr ich meine Großeltern vermisse, wenn ich hier bin, aber auch, was für eine tolle Freundin Heather ist.

Am Fuß der Treppe bleibt sie stehen und bietet mir zwei kleine Taschenlampen zur Auswahl an, lila und blau. Ich nehme die lilafarbene und stecke sie in die Tasche.

Mom packt eine in Zeitungspapier eingewickelte Schneemann-Kerze aus. Falls Heathers Mutter die Deko-Pläne nicht zum ersten Mal seit Ewigkeiten geändert haben sollte, gehört diese Kerze ins Gästebad. Der Docht ist schwarz, weil Heathers Dad sie letztes Jahr kurz angezündet hatte. Kaum roch Heathers Mom das brennende Wachs, hämmerte sie an die Badezimmertür, bis er sie wieder ausblies. »Die ist als Dekoration gedacht!«, rief sie. »Die zündet man nicht an!«

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)