16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

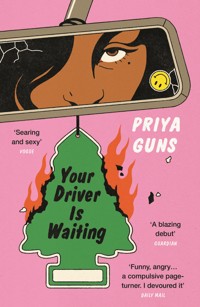

Ein origineller, rasanter Debütroman einer aufregenden neuen Stimme.

Damani kämpft. Jeden Tag kümmert sie sich um ihre Mutter, fährt die ältere Dame Mrs. Patrice zum Bingospielen, während sie immer weniger durch die Fahrdienst-App verdient. Die Rechnungen stapeln sich, ihre Wut auf die Welt wächst. Bis eines Tages Jolene in ihrem Wagen sitzt. Sie scheint die perfekte Freundin zu sein – aufmerksam, attraktiv, eine Verbündete. Vielleicht kann Damani über das hinwegsehen, was sie zurückhält: Noch nie hat sie eine Frau mit Geld gedatet, geschweige denn eine weiße Frau mit Geld. Aber gerade als Damani ihr zu vertrauen lernt, tut Jolene etwas Unverzeihliches und löst eine explosive Reihe von Ereignissen aus ...

»Dein Taxi ist da« ist ein rasanter und zutiefst politischer Roman über schnelle Autofahrten, Wut, Liebe und Privilegien in ihrer gegenwärtigsten Form.

»Eine wilde, starke, eigene Stimme.« The New York Times Book Review.

»Priya Guns ist phänomenal. Ein knallhartes Meisterwerk.« Kristen Arnett.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über das Buch

Damani kämpft. Jeden Tag kümmert sie sich um ihre Mutter, fährt die ältere Dame Mrs Patrice zum Bingospielen, während sie immer weniger durch die Fahrdienst-App verdient. Die Rechnungen stapeln sich, ihre Wut auf die Welt wächst. Bis eines Tages Jolene in ihrem Wagen sitzt. Sie scheint die perfekte Freundin zu sein – aufmerksam, attraktiv, eine Verbündete. Vielleicht kann Damani über das hinwegsehen, was sie zurückhält: Noch nie hat sie eine Frau mit Geld gedatet, geschweige denn eine weiße Frau mit Geld. Aber gerade als Damani ihr zu vertrauen lernt, tut Jolene etwas Unverzeihliches und löst eine explosive Reihe von Ereignissen aus. »Dein Taxi ist da« ist ein rasanter und zutiefst politischer Roman über schnelle Autofahrten, Wut, Liebe und Privilegien in ihrer gegenwärtigsten Form. Ein Buch für alle Leser:innen von Oyinkan Braithwaite, »Meine Schwester, die Serienmörderin« und Candice Carty-Williams, »Queenie«.

Über Priya Guns

Priya Guns ist Autorin und Schauspielerin. Sie wurde in Sri Lanka geboren, wuchs in Kanada auf und hat im Libanon, in Palästina, in der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten gelebt. Sie hat Creative Writing studiert, mag Gartenarbeit und Gewichtheben und ist Begründerin der Organisation Capokolam für sozial benachteiligte Jugendliche in Sri Lanka. Heute lebt sie in London. »Dein Taxi ist da« ist ihr Debütroman.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Priya Guns

Dein Taxi ist da

Roman

Aus dem Englischen von Mayela Gerhardt

Übersicht

Cover

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

Kapitel 71

Kapitel 72

Kapitel 73

Kapitel 74

Kapitel 75

Kapitel 76

Kapitel 77

Kapitel 78

Kapitel 79

Kapitel 80

Kapitel 81

Kapitel 82

Kapitel 83

Kapitel 84

Kapitel 85

Kapitel 86

Kapitel 87

Kapitel 88

Kapitel 89

Kapitel 90

Kapitel 91

Kapitel 92

Kapitel 93

Kapitel 94

Kapitel 95

Dank

Impressum

Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...

Wenn diejenigen, die haben, nicht geben, müssen diejenigen, die nicht haben, nehmen.

A. Sivanandan

Für uns alle

Liebe Leser:innen, fahrt bitte immer vorsichtig.

1

Wenn ihr als Fahrer arbeiten wollt, solltet ihr mindestens eine Waffe in eurem Auto verstecken. Erst recht, wenn ihr so ausseht wie ich. Nicht, weil ich so umwerfend hübsch aussehe, sondern weil ich eine Frau bin. Ich glaube, es hat etwas mit Titten zu tun, auch wenn nicht alle von uns welche haben. Ich irgendwie schon, aber das ist nicht der springende Punkt.

Ich fuhr für RideShare, mit Appas altem Auto, dessen Marke ich nicht verraten werde. Im Handschuhfach hatte ich ein Springmesser, das ich sonst in der Hosentasche aufbewahrte, unter meinem Sitz einen Reifenheber, in dem Fach in der Tür Pfefferspray und unter der Fußmatte vor den Pedalen eine Schere, die ich festgeklebt hatte, damit sie nicht verrutschte. Im Kofferraum befanden sich sechs Flaschen Wasser, ein Eimer, eine Flasche Bleichmittel, ein Seil, ein Baseballschläger, ein paar Rollen Küchenpapier, ein Deo, eine Dose Sprühfarbe, Kondome, Tampons, Binden und Windeln. Wir Menschen verfügen über eine ganze Reihe von Körperflüssigkeiten, und zu jenem Zeitpunkt hatte ich etwa acht davon probiert. In dem Eimer – in dem ich nicht gern viel aufbewahrte – lag eine Rolle Klebeband, denn mit Klebeband kann man so ziemlich alles anstellen, was man will. Außerdem hatte ich in einer Ecke des Kofferraums Geschirrtücher, ein Handtuch, ein Brecheisen, Putzmittel, eine Zahnbürste, Natron, Essig, einen Fensterwischer und ein paar Lappen verstaut, denn manchmal ging es unschön zu. Ach ja, und ein Paar schwarze Gummihandschuhe besaß ich auch. Die waren schwer zu bekommen, aber ich wollte unbedingt schwarze haben.

Alle Fahrer, die ich kenne, betonen, wie wichtig es ist, beim Fahren entsprechend ausgerüstet zu sein. Ihr könnt gern jeden x‑Beliebigen von ihnen fragen. Wer behauptet, in seinem Auto wäre keine einzige Waffe versteckt, der lügt. Als Fahrerin oder Fahrer muss man sich schützen. Draußen in der Stadt sind wir auf uns allein gestellt.

2

Ich hatte nur für eine Sekunde die Augen geschlossen, und an diesem neuen Ort hinter meinen Lidern waren meine Haare aus Pfauenfedern, und ich ritt auf einem silbernen Pony. Die Welt hier war unkompliziert. Eine lachende Sonne, fluffige Wolken und sattgrünes Gras zu allen Seiten. Dann prallte ich mit dem Kopf auf das Lenkrad, und beim Aufwachen rief mir ein langes, nervtötendes Hupen in Erinnerung, dass ich in der App eingeloggt, auf der Straße und mitten im Verkehr war. Der Fahrer in einem grünen Hybrid hinter mir fuchtelte mit den Armen, als käme er zu spät zu seinem jährlichen Blowjob.

»Jetzt fahr schon, du Schlampe!«

»Ganz ruhig, ganz ruhig. Dir auch einen guten Morgen«, murmelte ich und lächelte ihn in meinem Rückspiegel an. Man darf ja wohl noch ein Nickerchen machen – vielleicht nicht gerade im Stau, aber wenn es passiert, dann passiert es eben. Entschuldigung!?

Meine Morgenroutine war denkbar einfach. Ich wünschte, ich könnte behaupten, dass ich mit den vier überaus effizienten Gewohnheiten der Wohlhabenden in den Tag gestartet war. Ihr wisst schon, sie stehen um fünf Uhr morgens auf und machen in aller Seelenruhe einen Spaziergang. Sie striegeln die Pferde in ihrem Stall und masturbieren an der Frühstücksbar in ihrem Haus auf ihrer eigenen Insel, zu der sie mit ihrem Privatjet geflogen sind. Aber ich hatte zu viel zu tun. Ich hatte keine Kinder, keine Haustiere – nur einen Job und einen Haufen Verantwortung. Natürlich würde ich gern früher aufstehen und ein paar Runden Hanteltraining machen. Aber ich komme an manchen Tagen erst um zwei oder drei Uhr nachts nach Hause, schlafe fast immer schlecht, und um sieben bin ich schon wieder auf den Beinen. Das sind nicht genug Stunden, um meinen Muskeln, meinem Geist oder auch nur meinen Gedanken eine Pause zu gönnen.

Ich hatte das Haus erst vor zehn Minuten verlassen, und schon klingelte mein Handy. Es war Amma. Ich drückte auf »Ablehnen«, so wie immer, und wünschte, die Taste könnte mehr bewirken, als bloß einen Anruf zu ignorieren. Immer wieder erschien ihr Name auf meinem Display, und jedes Mal tat ich das Gleiche. Dann schickte sie mir den ersten Schwung ihrer vielen Nachrichten, die sie mir an einem Tag schrieb.

7.57 Wir brauchen 350 Dollar für die Stromrechnung. Was ist mit den Mindestraten passiert?

7.59 Miete. ZAHL DIE MIETE, SONST SCHLAFEN WIR AUF DER STRAAASSEEE!

8.00 Hast du die letzten Monate bezahlt?

8.03 Knoblauch verursacht Blutgerinnsel – hier klicken – HAB ICH ES DIR DOCH GESAGT!

8.03 Fahr heute nicht wie eine Verrückte!

8.04 tschüss

Man sagt, Mütter wissen genau, wie ihre Kinder ticken, selbst wenn das Verhältnis zu ihnen mit »beschissen« noch zu positiv bezeichnet wäre. Amma war überzeugt, dass sie mich in- und auswendig kannte, obwohl sie selbst nicht mehr wusste, wie sie zu funktionieren hatte. Irgendwie war sie der Meinung, dass ihr Leben anstrengender war als meins.

3

»Das macht dreiundzwanzig fünfundzwanzig.« Die Kassiererin war selbst höchstens dreiundzwanzig, sah mich aber von oben herab an, während ich einen letzten Blick auf die Waren auf dem Transportband warf: Eiskaffee aus der Dose, Ingwerlimonade, echter Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln, Erkältungsbalsam, Chilischoten, Bittersalz, zwei Vanille-Eiweißriegel, Datteln und Schokomandeln. Dreiundzwanzig Dollar und fünfundzwanzig Cent. Um das Geld wieder reinzuholen, müsste ich entweder zwei kurze Fahrten machen oder eine zur Stoßzeit.

»Die brauche ich eigentlich nicht.« Ich schob die Mandeln beiseite, obwohl ich wusste, dass ich es später bereuen würde.

Die Leuchtstoffröhren im Laden machten mich benommen. Bei meinem kurzen Rundgang war mir aufgefallen, dass die Bio-Lebensmittel nicht mehr in einem separaten Regal untergebracht waren, sondern jetzt eine ganze Reihe in einem Gang einnahmen, gegenüber den Billigprodukten. Auf der linken Seite eine Dose Baked Beans für einen halben Dollar. Auf der rechten eine Dose Baked Beans für drei Dollar fünfzig. Eines Tages werde ich eine von den Teuren kaufen, nur um zu wissen, wie sie schmecken. Wenn sie mir ohne einen Hauch von Aluminium auf der Zunge zergehen, sind sie jeden Cent wert. Aber wer so wie ich mit kulinarischem Geschick gesegnet ist, braucht den Bio-Mist nicht, um etwas nahezu Geniales zu kreieren.

Die Reihen hinter mir waren vollgestopft mit Kisten, Flaschen und Tetra Paks in allen erdenklichen Farbtönen: 100 % Saft, absolut nachhaltig, unter ethischen Bedingungen hergestellt und von kostümierten Engelchen verkauft, bei der Herstellung wurden keine Orang-Utans getötet, Fucking Fair Trade. Nichts von dem, was in diesem Höllenschlund gehandelt wurde, war fair. Die Stadt versuchte uns alle hinters Licht zu führen.

Die alte Dame, die hinter mir in der Schlange stand, lächelte, während ich meine Taschen nach ein paar weiteren Münzen durchwühlte. Sie trug gelbe Kniestrümpfe und hielt einen Beutel Orangen in der Hand, dazu Milch und eine Packung Rosinen. Ich war über jeden Anflug von Verlegenheit erhaben, und es interessierte mich nicht, was sie oder die dreiundzwanzigjährige Kassiererin davon hielten, dass ich, eine erwachsene Frau, meine mit Fusseln gefüllten Taschen nach mehr Kleingeld durchkramte.

»Man findet die Münzen auch nie, wenn man sie braucht«, sagte ich augenzwinkernd zu der Kassiererin.

»Und sie lieben es, sich zu verstecken, nicht wahr? Haben Sie in Ihrer Gesäßtasche nachgesehen? In Ihrem Schuh? Ihrem BH?«, scherzte die alte Dame auf meine Kosten und lachte fröhlich über meine missliche Lage. Sie hatte das Leben anscheinend schon lange genug viel zu ernst genommen – jetzt riss sie Witze, als würde sie morgen sterben. Ich knallte das Kleingeld, das ich in meiner Hosentasche gefunden hatte, auf den Kassentresen. In einer Hand hielt ich einen Zwanzig-Dollar-Schein versteckt und zauberte ihn aus meinen Haaren hervor. Die alte Frau schlug sich so energisch mit dem Beutel Orangen aufs Knie, dass ich befürchtete, sie könnte umkippen. Sie kicherte, und ich konnte hören, dass sie früher geraucht hatte. Ich nickte der Kassiererin zu, lächelte die alte Dame an und schnappte mir meine Sachen. Mein Handy vibrierte. Die Einkaufstüte mit all meinen Waren im Wert von zwanzig Dollar und zwanzig Cent wog etwa zwei Kilo.

Draußen auf der Straße spielten Kinder. Gut so, dachte ich. Besser, als wenn sie vor dem Bildschirm verblöden. Aber ihre motorischen Fähigkeiten waren noch nicht voll ausgebildet. Ihre schlaksigen Arme und übergroßen Handflächen patschten unkoordiniert in die Luft und verfehlten immer wieder den Ball. Vor meinem inneren Auge sah ich meine Außenspiegel zerbrechen, und das würde dem Stapel Rechnungen auf dem Küchentisch eine weitere hinzufügen, die ich nicht bezahlen konnte – obwohl Shereef mir in der Werkstatt Rabatt gab.

»Passt auf, Kids. Spielt nicht bei den geparkten Autos.«

»Hier stehen überall Autos, Lady. Wir werden alle sterben!«

Die Kinder von heute sind so gut informiert. Ich holte mein Handy heraus. »Hallo, einen Moment, Amma. Ich ruf dich gleich zurück.« Ich steckte den Schlüssel ins Zündschloss und atmete tief durch – das erste von vielen Malen an diesem Tag. Bis zur nächsten Ampel, links abbiegen, dann rechts, an der Schulkreuzung warten. Diese Strecke könnte ich im Schlaf zurücklegen, was ich aber natürlich nicht tun würde.

Es war 8.16 Uhr. Um neun begann Mrs Patrice’ morgendlicher Bingotreff, und sie war normalerweise mein erster und liebster Fahrgast (5,0 Sterne). Sie trug ihren dünnen taubengrauen Trenchcoat und ein bunt gemustertes Halstuch. Ich roch ihr Moschusparfüm schon, als sie die Stufen vor ihrem Haus herunterstieg. Sie war langsam, so langsam, dass mir morgens meist Zeit blieb, um eine ganze Zigarette zu rauchen, bevor sie das Auto erreichte.

»Guten Morgen, Mrs P.«

»Morgen, Damani. Ich habe mir die Zähne geputzt, bevor ich meinen Orangensaft getrunken habe. Absolut widerlich, sage ich dir.«

Ich eilte zu ihr, um ihr zu helfen. Sie hatte lange Fingernägel mit mandelförmig gefeilten Spitzen. Ihre Hände lagen wie weiche Orchideenblüten in meinen. Mrs Patrice sollte nicht gleichzeitig gehen und sprechen, und wenn man sich zehn Minuten mit ihr unterhält, weiß man auch, warum. Nicht, wenn man siebenundachtzig ist und der Tod an jeder Ecke lauert; nicht, wenn das Leben noch ein Leuchten in den Augen entfachen soll. Doch Mrs Patrice schien das nicht zu verstehen.

»Orangen und Rosinen am Morgen sollen im Trend liegen, habe ich gehört, zumindest für Leute, die sich keine Trockenpflaumen leisten können.«

»Alles liegt heutzutage im Trend. Du hast noch nicht gefrühstückt, oder?«, fragte sie mich. Die Sache mit alten Leuten ist: Sie wissen Bescheid, selbst wenn sie aussehen, als würden sie gleich zusammenbrechen und in tausend Stücke zerbröseln. Mrs Patrice nahm meinen Arm und blickte mir mit ihren milchigen Katzenaugen tief in die Seele.

»Ich esse was, sobald ich Sie abgesetzt habe«, sagte ich.

Es war 8.19 Uhr. Der Bingotreff war nur zehn Minuten entfernt, aber durch monatelanges Rumprobieren hatten wir genau ausgeklügelt, wie lange wir brauchten, damit sie pünktlich zu ihrem Platz kam. Mrs Patrice musste ihren Mantel ablegen (acht Minuten), sich am Frühstückstisch einen Kaffee holen (vier Minuten) und sich zu ihrem Glücksplatz bewegen (sechzehn Minuten, bis sie jeden begrüßt hatte, an dem sie unterwegs vorbeikam), neben Humphrey Platz nehmen, der mittlerweile eine alarmierende Anzahl von Leberflecken im Gesicht aufwies, und Violet, die nicht aufhörte, von ihrer himmlischen Enkelin zu schwärmen. Somit blieben mir drei Minuten, um Mrs Patrice ins Auto zu verfrachten.

Sie kramte in ihrer Handtasche – Lavendelduft strömte heraus – und reichte mir ihre wöchentliche Pillenration, in einer Box nach Tagen unterteilt, sowie Zahnseide, Tic Tacs und eine Packung Kaubonbons mit Pfefferminzgeschmack. Da sie die App nicht benutzte, drückte sie mir zehn Dollar in die Hand und zog dann ein eingeschweißtes Croissant mit Marmeladen- und Sahnefüllung hervor.

»Hier. Es ist doch heutzutage nicht verboten, während der Fahrt zu essen, oder?«

»Das weiß ich gar nicht, Mrs P.« Ich öffnete die Tür und hielt ihre Tasche, damit sie es sich auf meiner Rückbank bequem machen konnte. Sie beugte sich in den Wagen vor. Ihre Nasenlöcher blähten sich auf. Sie brauchte nicht einmal zu schnuppern.

»Was ist diesmal in deinem Auto gestorben?«

»Riecht es schlecht?«

»Wie ein gehäutetes Stinktier.«

Ich hatte vergessen, ein Duftbäumchen fürs Auto zu kaufen – ich würde bei Shereef eins besorgen. Ich öffnete Mrs Patrice’ Tasche und nahm mir eine Handvoll Pfefferminzbonbons heraus. Sie gab mir einen Klaps auf die Hand. Ich steckte mir eins in den Mund.

»Das hilft gegen Übelkeit. Liegt gerade im Trend, habe ich gehört.«

4

Shereef war in Stephanie verliebt, und ich dankte den Göttern dafür. Tagsüber arbeitete er als Automechaniker, nachts als Fahrer. Stephanie, die ich fast schon mein ganzes Leben lang kannte und liebte, war tagsüber Lehrerin und abends gelegentlich Go‑go-Tänzerin. Die meisten Leute in der Stadt wurden für eine Sache bezahlt, machten aber nebenbei noch etwas anderes. Schlecht bezahlte Jobs und unbefriedigende Arbeit laugen einen gleichermaßen aus. Auch wenn ich nur als Fahrerin arbeitete, hatte ich Träume, für die ich sparte. Es sollte nicht der Job für den Rest meines Lebens sein.

»Fünf Jahre heute«, begrüßte ich Shereef, der seinen todschicken grauen Overall trug. Die obersten drei Knöpfe standen wie immer offen und gaben den Blick auf sein Brusthaar und eine schmale Goldkette frei. Er strahlte und umarmte mich, als ich aus dem Wagen stieg; an seinen Händen klebte bereits Schmierfett. »Und sieh mal, was ich mitgebracht habe«, sagte ich mit einer Dattel zwischen den Zähnen, von der ich wünschte, sie wäre eine Schokomandel. Ich hielt ihm die Packung hin. Die Schalen der Datteln erinnerten an dünne Kakerlakenhaut, die Süße an nussiges Karamell. Er nahm eine und steckte sie sich in den Mund. Wir standen draußen und starrten kauend auf mein Auto.

»Du hast dran gedacht, D.«, sagte Shereef, während er sich mit der Zunge ein klebriges Stück Dattel aus dem Backenzahn pulte. »Letztes Jahr ist mir erst so richtig klar geworden, dass dieser Laden hier einer der Gründe war, warum ich mit dem Trinken aufgehört habe.« Shereef leckte sich bei jedem Bissen über die Lippen. »Meine Werkstatt, das Doo Wop, Steph, du.« An dem schwachen Schimmern in seinen Augen erkannte ich, dass er dieses Gespräch brauchte; er wollte darüber reden, aber ich würde nicht zulassen, dass er schon so früh am Tag sentimental wurde. Grinsend griff ich mir einen ölverschmierten Lappen von der Werkbank und reckte mit einem sinnlichen Schmollmund das Kinn vor. Zum Beat von KRS-One, der aus den Lautsprechern in der Werkstatt schallte und unsere Unterhaltung musikalisch untermalte, tänzelte ich auf ihn zu. Ich zog die rechte Augenbraue hoch und gab eine erstklassige Imitation von Shereef zum Besten: »Mein Opa hat mir nach seinem Tod fünf Riesen hinterlassen. Habe ich das Geld versoffen? Nein! Ich habe es in diese Werkstatt gesteckt. Meine Werkstatt. Die beste weit und breit.« Ich verbeugte mich.

Shereef lachte: »Du bist ein Biest.« Er schüttelte den Kopf und zeigte seine Grübchen. »Dattel?«, fragte er immer noch lächelnd und hielt mir die Packung hin. Ich nahm mir eine. »Aber Scherz beiseite: Weißt du noch, wie ich früher die Autos auf unserer Straße repariert habe?«

»Du hast meins repariert, als es noch meinem Dad gehört hat«, sagte ich, und das Hochgefühl nach meiner Show verpuffte.

»Ja, stimmt. Er hat den Wagen gut in Schuss gehalten. Hat zwar nach Rasierwasser und Frittierfett gerochen, aber es war ein guter Geruch.« Mir schnürte es die Kehle zu, und ich verschluckte mich fast an meiner Dattel.

»Hast du einen Schluck Milch?«

»Fünf Jahre trocken«, wiederholte Shereef, während er auf den Kühlschrank in der hinteren Ecke der Werkstatt zuging. Von da, wo ich stand, sah es so aus, als steckte er den Kopf hinein, um frische Luft zu schnappen. Er kam mit einem Vanille-Shake zu mir zurück. »Ich habe mir selbst beigebracht, wie man den 1988er Firebird meiner Großeltern in Einzelteile zerlegt und wieder zusammensetzt. So was nennt man Talent, oder?«, fragte er und reichte mir die Flasche.

»Mittelmäßiges Talent vielleicht. Kein Weltklasse-Talent.«

»Du kannst das Shake auch gern bezahlen, wenn du das denkst.«

Die Werkstatt befand sich in einem Industriekomplex, nur drei Minuten von der Autobahn entfernt, in einer Gegend ohne jeglichen Charakter und Charme. Die Farbpalette war so inspirierend wie der getrocknete Kaugummi unter meiner Schuhsohle. Ein Junge aus unserer Nachbarschaft, der die Kunst des Graffiti beherrschte, hatte ein riesiges Mural auf das Doppeltor vor Shereefs Werkstatt gesprüht – ein Grund für die Leute, hier vorbeizufahren, selbst wenn ihre Autos einwandfrei funktionierten. Im Vordergrund sah man einen Löwen mit einem zerkauten Lederriemen im Maul und dahinter einen Cadillac DeVille Classic, der Richtung Sonnenuntergang auf den Horizont zufuhr. Natürlich konnte man das Meisterwerk nur außerhalb der Öffnungszeiten bewundern, aber Shereef hatte neben dem »Geöffnet«-Schild ein gerahmtes Foto von dem Graffiti aufgehängt, weil seine Kunden es immer sehen wollten. Daneben befand sich ein ebenfalls gerahmtes Foto des Künstlers. Die meisten Leute gingen davon aus, dass es dort hing, weil Fonzo, der Junge, inzwischen tot war, aber er lebte noch und studierte an irgendeinem College.

Shereef leckte sich die klebrigen Finger ab, ohne sich an dem Schmierfett zu stören, das an seinen Händen haftete. Mit der Packung Datteln lief er um mein Auto herum und begutachtete die Karosserie. »Heute ist nur ein Ölwechsel fällig, aber man kann nie sicher sein, ob nicht doch noch eine Reparatur nötig ist«, sagte er. Ich öffnete die Motorhaube, um einen Blick hineinzuwerfen. Shereef rieb über die Delle neben den Frontscheinwerfern, stellte die Datteln auf dem Autodach ab und zog sein Notizbuch aus der Gesäßtasche. Ich war sicher, dass er auf die Liste der Dinge, die er mit meinem Auto anstellen wollte, schrieb: »Delle ausbessern« – unter meinen Namen auf der Seite, die er nur mir widmete.

»Ich bin neulich nachts eingenickt und habe unser Straßenschild gerammt«, gestand ich.

»Du warst das?«

»Hast du gesehen, wie sich das Schild zurückgelehnt hat? Als hätte es sich für mich entspannt.«

Shereef lachte, als er wieder auf die Werkstatt zuging, und knackte mit den Fingerknöcheln, was er zu oft tat. Ich befürchtete, dass sie eines Tages auf die Größe von Tischtennisbällen anschwellen würden. In seiner Werkstatt waren alle Geräte blitzblank und an ihrem Platz. Die Werkzeuge waren mit Etiketten versehen und in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Er holte einen Stützbock, einen Filter, Öl und was immer sich sonst noch in dem Werkzeugkoffer befand, den er herüberrollte. Dabei bewegte er sich so mühelos, als bereitete er sich ein Sandwich zu.

»Letzte Woche war ich über dreißig Stunden eingeloggt, bin etwa zwanzig Stunden gefahren und habe die Hälfte von dem verdient, was ich letztes Jahr für die gleiche Zeit bekommen hätte.« Er wischte sich die Hände an dem schmutzigen Lappen ab, den er in seiner Tasche aufbewahrte, während Öl in eine Wanne unter meinem Auto floss.

»Ich weiß, dass ich dir noch was für die letzten Male schulde«, sagte ich.

»Mach dir deshalb keinen Kopf, aber behalt deine Tarife im Blick.«

»Manchmal spüre ich nach Feierabend meine Beine nicht mehr.«

»Glaub mir. Keiner bekommt mehr seinen üblichen Tarif, und gleichzeitig beschweren sich die Fahrgäste, dass die Preise gestiegen sind.«

»In letzter Zeit bekomme ich kaum noch Rückmeldungen von den Passagieren.«

»Siehst du? Sie stecken sich unser aller Geld in die Tasche, weil sie glauben, dass die Leute nicht miteinander reden. Der Kilometertarif schwankt ständig, und ein paar Fahrer haben erzählt, dass sie gar nicht bezahlt worden sind.«

»Im Ernst?«

»Ja, Mann. Manche Fahrer werden auch ohne Grund blockiert.«

»Als hätten wir keine Münder zu stopfen.«

»Ganz genau.« Shereef strich sich nachdenklich über den Bart. »Fährst du jetzt öfter nachts?«, fragte er.

»O ja.«

»Und in der Stadt ist richtig was los. Hast du die ganzen Demos mitbekommen?«

»Sie sind kaum zu übersehen.«

»Ist dir auch aufgefallen, dass sie sich jeden Tag ausbreiten?«

»Wie Waldbrände.«

»Gestern habe ich einen Protest gegen die Sportjagd, einen Klimastreik und eine Demo für die Rechte von Trans-Personen gesehen, und zwar gleichzeitig.«

»Das ist ziemlich cool.«

»Das ist unglaublich. Ich finde, wir sollten auch auf die Straße gehen. Höhere Tarife fordern. Aktiv werden.«

»Ja. Aktiv werden«, echote ich und gähnte dabei vor Müdigkeit.

»Wir Fahrer arbeiten immer mehr und verdienen immer weniger. Ich bin heute fünf Jahre nüchtern. Das will was heißen.«

»Auf jeden Fall.«

»Ich weiß, dass ich noch mehr schaffen kann.«

Ich zog meine Schachtel Zigaretten aus der Hosentasche und steckte mir eine an, sah zu, wie sich die beiden anderen Mechaniker mit ihren Kunden unterhielten, und hoffte, dass ich mit meinem Feuerzeug keine Explosion auslösen würde.

»Glaubst du, irgendjemand gibt uns freiwillig was ab, wenn wir ein Stück vom Kuchen abhaben wollen«, sagte Shereef, »selbst wenn es nur ein kleines Stück ist? Niemand da draußen wird uns auch nur einen Krümel anbieten.«

Ich nahm einen Zug, ließ den Rauch durch den Mund ausströmen und sah zu, wie er sich über mir zu einer bauschigen Wolke formte, bevor er sich in der Luft verflüchtigte.

»Schätze, du hast recht«, sagte ich, denn ich fühlte mich völlig überfordert und hielt mich nur noch mit einer Rettungsweste über Wasser, die schon an mehreren Stellen durchlöchert war. Ich ging unter, ganz langsam, während ich im Geist Ammas Stimme hörte: Hast du die Miete bezahlt? Kannst du den Fernseher einschalten? Mir tun vom Sitzen die Beine weh.

»Ich habe mit vielen Fahrern gesprochen, die hier vorbeikommen. Wir wollen ein Treffen organisieren. Stell dir vor, alle Leute, die irgendwie als Fahrer arbeiten, würden streiken. Die ganze Stadt käme zum Stillstand. Du gähnst dauernd, D., bekommst du überhaupt mit, was ich sage?«

»Natürlich. Ich bin bloß müde.«

»Du kommst aber zu dem Treffen?«

»Ehrensache. Egal wann und wo.«

»Wir können nicht warten, bis ein Unglück geschieht. In dieser Stadt gibt es immer noch viele Menschen, denen es verdammt gut geht. Solange bei ihnen alles rundläuft, interessiert sie der Rest von uns nicht. Verstehst du, was ich meine?«

Das Öl rann in einem hypnotischen Strom aus meinem Auto heraus, und ich wollte die Augen schließen und an einem Ort schlafen, der genauso schwarz war.

»Meine Mutter hat sich gestern Abend auf mich übergeben. Wahrscheinlich, weil ich nach der Kotze meines letzten Kunden gestunken habe«, erzählte ich.

»Ach, daher kommt der Geruch?« Shereef ging zu seiner Werkbank und kam mit einem Duftbäumchen und ein paar Sprühflaschen zurück.

»Ich sprühe etwas von dem neuen Zeug drauf, das ich gerade teste. Das sollte helfen. Behalt das Spray. Ich werde versuchen, es irgendwo zu verkaufen, um etwas dazuzuverdienen.« Shereef beugte sich vom Fahrersitz aus in mein Auto und schaute sich drinnen um, bevor sein Blick am Armaturenbrett hängen blieb. Mit einem schiefen Lächeln sah er mich an und schüttelte den Kopf. Fünf halb gelutschte Minzbonbons hockten wie Enten nebeneinander auf dem Armaturenbrett, um die vom Gestank ausgelöste Übelkeit – oder La Nausée, wie Sartre sie nannte – zu lindern, die mich in Wellen überkam. Sie gaben mir irgendwie das Gefühl, dass mein Auto sauber war, obwohl sie mit meinem Speichel besudelt waren. Ich schnippte den Zigarettenstummel in die Tonne neben dem Werkstatttor, und als ich mich wieder umdrehte, stand Shereef mit ausgebreiteten Armen da.

»Irgendwann kriegen wir unser Stück vom Kuchen«, sagte er. »In zehn Minuten kannst du weiterfahren.«

5

Aufgrund von RideShares Pausenregelung (Paragraf 7: Nicht mehr als zwölf Stunden am Stück fahren) konnte ich erst in einer Stunde wieder Fahrgäste mitnehmen. Außerdem wollte ich sichergehen, dass ich die abendlichen Scharen erwischte. Von Shereefs Werkstatt machte ich mich zurück auf den Weg ins Zentrum. Während ich mit offenem Fenster durch die Stadt fuhr, wurde ich mir meiner Stimmungslagen bewusst. Meine Gefühle entsprachen dem, was ich sah, aber manchmal war das, was ich sah, einfach nur hässlich.

»Halt! Halt!!« Eine Frau rannte auf einen Bus zu und schob ihren Kinderwagen vor sich her, als wäre sie bei einem Schubkarrenrennen. Der Bus hielt nicht für sie an.

»Hey, du heißes Teil!«, rief ein Mann einer Frau im Vorbeigehen zu. »Was denn? Darf man dir kein Kompliment machen?«

»Haben wir überhaupt ein Feuerzeug?«, fragte ein Junge, der mit einer Gruppe von Freunden versuchte, die Plastikhülle ihrer vermutlich ersten Zigarettenschachtel aufzureißen.

Ein grauer Betonklotz neben dem anderen. Protzige Hochhäuser ragten zwischen den Wohnblocks empor, deren Abwasserleitungen kurz vorm Platzen standen und deren Fassade mit einem einzigen Funken in Brand gesetzt werden konnte. Irgendwann wird uns die Scheiße auf den Kopf regnen.

»Du musst doch heute nicht zur Schule, oder?« Ein Mann, der erwachsene Kinder haben könnte, hielt ein Mädchen im Teenageralter am Arm, das mit leuchtenden Augen zu ihm aufsah. Ich überlegte, ob ich »Kinderschänder!« oder »Vaterkomplex!« rufen sollte, entschied mich dann aber für: »Er nutzt dich nur aus!«, um ihre Gefühle nicht zu verletzen. Doch als ich es aussprach, hatte ich die beiden schon längst hinter mir gelassen, und eine Frau, die gerade vorbeikam, zeigte mir den Mittelfinger. Da ich so viele Leute durch die Gegend fahre, besitze ich mittlerweile hellseherische Fähigkeiten und kann genau vorhersagen, welche Partner füreinander bestimmt sind und welche sich besser trennen sollten. Die Liebe macht sie vielleicht blind, mich aber nicht.

»Du wirst es nicht glauben, Linda. Ich werde befördert«, rief ein Mann, dessen Anzug eindeutig nicht von der Stange stammte, auf dem Gehweg in sein Handy. »Vernon meint, es sei an der Zeit. Ich hab’s dir doch gesagt, Ausflüge auf den Golfplatz gehören zum Job. Drinks nach Feierabend sind Networking, Baby.«

An Ampeln anzuhalten war besser, als Bürotratsch zu belauschen, und das Chaos wirkte beruhigend auf mich, bis ich eine Windel entdeckte, die wie ein überfahrenes Tier auf dem Asphalt klebte und eine Bremsschwelle bildete. Ich seufzte. Schmutz beherrschte die Stadt, ihre giftigen Ausdünstungen drohten die Passanten zu ersticken. Die Luft war alles andere als frisch, und trotzdem atmeten wir dieses künstliche Leben in vollen Zügen ein und verlangten nach mehr. Wir konnten nicht genug bekommen. Die Stadt lebte von den Träumen der Erstickten. Wie immer musste ich an Appa denken.

6

Die Sonne brannte vom Himmel. Die Frontscheibe verstärkte die Hitze. Als ich von einem Pedal zum anderen wechselte, spürte ich ein Stechen in meiner Wade, das von dort nach oben zog. Es wand sich um meine Hüfte und strahlte bis in meinen Arm aus. Das Lenkrad zerrte an mir. Meine Handgelenke schmerzten, wenn auch nicht mehr so sehr wie damals, als ich gerade erst mit dem Fahren angefangen hatte. Mir tat der Rücken weh. Ich wollte eine rauchen. Heute Abend würde ich ein Bad nehmen und meinen Körper massieren, in der Hoffnung, dass die Salzkristalle sämtliche Verspannungen auflösen würden. Falls das überhaupt geht. Amma rief wieder an. Ich hatte ein Puzzle für sie bestellt, musste ihr aber noch mehr Kreuzworträtsel kaufen, irgendetwas, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Ich hatte bereits einen Haufen raubkopierter Filme heruntergeladen und eine Playlist für sie erstellt, denn wenn sie nichts zu tun hatte, rief sie mich zu oft an.

»Was ist los, Ma? Ich fahre gerade.«

»Du hast mich nicht zurückgerufen. Ich brauche dich.«

»Was ist los? Alles in Ordnung?«

»Wir haben keine Bananen mehr. Es sind nur vier Teebeutel übrig, und bis du nach Hause kommst, habe ich drei davon verbraucht.«

»Ein Teebeutel reicht für mindestens drei Tassen, das weißt du doch.«

»Ich bin müde.«

»Also gut, ich besorge Tee. Oder meinst du, du schaffst es heute bis zum Laden? Vielleicht versuchst du, zumindest kurz vor die Tür zu gehen. Schnapp etwas frische Luft. Beweg dich ein bisschen.«

»Nein. Heute nicht. Ich muss jetzt auflegen. Der Fernseher läuft. Wo bist du?«

»Ich bin unterwegs, Ma. Im Auto.«

Ich sage den Leuten nie, wo genau ich bin, und ich werde auch euch nicht erzählen, in welcher Stadt ich wohne. In der heutigen Zeit ist eine Stadt ein Raum, ein Ort, der überall gleich ist, abgesehen von Architektur, Demografie und Wetter. Alle Städte sind gleich konzipiert. Aktuell besitzen einige wenige Menschen sehr viel, einige kommen gerade so zurecht, die meisten haben zu kämpfen. Macht es also einen Unterschied, wo ich bin, solange ich lebe? Außerdem, wenn die falschen Leute wüssten, wo ich mich befinde, würden sie mich aufspüren, mir eine Geldstrafe aufdrücken und für etwas, das ich nicht getan habe, ins Gefängnis stecken. Bin ich bloß paranoid? Ich glaube nicht, aber eins nach dem anderen.

Bananen, Tee, ein Malen-nach-Zahlen mit Kätzchen in einem Körbchen und Schokomandeln. Am Ende meiner Schicht bräuchte ich mindestens fünfundzwanzig Dollar in bar, damit sowohl ich als auch meine Mutter bei geistiger Gesundheit blieben. Auf das Geld, das wir einfach nur zum Überleben brauchten, konnte ich nicht zurückgreifen. Es war kein Verbrechen, Geld für Dinge auszugeben, die uns glücklich machten, aber meistens fehlte es genau an dieser Art Geld.

Ich schloss die Augen.

Ping!, machte die App. Ich durfte weiterfahren.

7

Wenn die Sterne günstig standen, war das Fahren für RideShare, als betriebe ich einen mobilen Beichtstuhl. Ich war eine gesalbte Schwester, die auf zerschlissenen Polstern saß, mit einem Nouveau Car-Duftbäumchen als Weihrauch und ohne schützenden Samtvorhang. Ich hatte nicht immer Lust, mir die Probleme der Fahrgäste anzuhören, aber manchmal fühlte ich mich wie ein besserer Mensch, wenn ich es tat. Therapien waren teuer, und die meisten Menschen sind heutzutage Atheisten. Außerdem zeigt Gott nicht immer, dass sie oder er zuhört. Die meiste Zeit war das Fahren aber einfach nur Fahren, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Von zehn Fahrgästen an einem Morgen machte sich die Hälfte nicht die Mühe, mit mir zu sprechen, drei von ihnen waren mit Freunden unterwegs, also existierte ich für sie nicht, und bei den übrigen beiden konnte es sich um alles handeln: Herzausschütter, Geheimnisverräter, wildgewordene Verschwörungstheoretiker. Manchmal gab es auch welche, die sich darüber ausließen, dass ich ausgenutzt würde und RideShare der Teufel aller Unternehmen wäre, aber dieses eine Mal müssten sie meine Dienste ausnahmsweise in Anspruch nehmen.

Von Taxifahrern wird erwartet, dass sie alle Städte, Ortschaften und Dörfer, in denen sie unterwegs sind, wie ihre Westentasche kennen. Selbstverständlich kennen auch wir RideShare-Fahrer die Straßen, aber die meisten unserer Fahrgäste trauen uns nicht, wahrscheinlich weil wir keine offiziellen Taxifahrer sind. In der Rangordnung stehen RideShare-Fahrer unten, aber natürlich noch über den Fahrradkurieren.

Ein paar Stunden waren vergangen, die abgesehen von drei Rides hauptsächlich aus Wartezeit bestanden hatten. Insgesamt hatte ich heute etwa 19,40 Dollar verdient, und das machte mich wütend. Bisher hatte ich schlecht bezahlte Fahrten meist abgelehnt, aber laut der neuen Richtlinien, die RideShare aus heiterem Himmel eingeführt hatte, durften wir nicht mehr als zwei Fahrten hintereinander ablehnen. Wir alle spielten ein verzweifeltes Ping-Pong-Match, bei dem wir uns gegenseitig miese Fahrten zuschoben.

Ich betrachtete mich im Außenspiegel, während ich auf einen Derek (3,4 Sterne) wartete. Meine Zähne waren gelb verfärbt, aber Zigaretten und Kaffee schmeckten einfach zu gut, um mich daran zu stören. Sie liebten sich in meinem Mund wie an einem Silvesterabend ohne gute Vorsätze.

Ich übte so zu lächeln, dass die Verfärbungen verborgen blieben, denn mit etwas Glück brachte mein Lächeln die Leute dazu, den Trinkgeld-Button zu drücken (von dem immer noch 10 % an RideShare gingen).

An manchen Tagen kostete es mich große Überwindung, aber heute war ich in der Stimmung, die entsprechenden Muskeln zu aktivieren und meine gelb-grauen Perlen zur Schau zu stellen. Ich sah aus wie eine Besessene. Ich sah aus, als hätte ich Verstopfung. Ich sah unglaublich verzweifelt aus. Ich wischte mir den Mund ab.

Derek sah nach Geld aus. Er trug einen Rollkragenpullover, dabei war es Sommer. War er ein Aufschneider oder tat er nur so? Neben ihm stand eine ungefähr 1,70 m große Frau in kamelfarbenen Ballerinas, schätzungsweise sechs Jahre jünger als er. Beide hatten rosige Wangen – vom Sangria und womöglich von einem Mittagsschnaps.

»Hey Leute, wie geht’s?« Ich riss gewaltsam meine Mundwinkel nach oben, um zu lächeln. Ich drehte mich um, damit sie mich sehen konnten. Mein Gesicht, meine Augen, die Dinge, die mich hinter dem Lenkrad menschlich machten.

»Du hast ja gar keinen Akzent! Du bist die einzige Fahrerin in dieser Stadt, die keinen hat.«

»Ich bin sicher, der Fahrer gestern hatte auch keinen Akzent.«

»Du bist zu beschwipst, um dich zu erinnern. Weißt du, wo es langgeht?«

»Aber ja. Keine Sorge«, sagte ich.

»Ich bin ziemlich sicher, dass der Fahrer von gestern keinen Akzent hatte.«

»So sicher, wie du dir warst, dass du heute beim Mittagessen nicht über unsere persönlichen Angelegenheiten sprechen würdest?« Derek hickste laut.

»Sorry für die Unterbrechung«, sagte ich. »Aber falls du dich übergeben musst, habe ich einen Eimer im Kofferraum.«

»Mich übergeben? Es ist gerade mal ein Uhr mittags.« Hicks!

»Ich kann Phil Collins anmachen. Mein Vorschlag wäre ›Another Day in Paradise‹, das bringt jeden aufgewühlten Magen zur Ruhe – versprochen. Meine Mutter liebt Phil Collins, sie schwört auf ihn.«

»Guck einfach auf die Straße.« Hicks!

»Ich habe eine Sache erwähnt. Nichts Wichtiges. Was ist schon dabei, wenn sie wissen, dass du im Schlaf redest?«

»Im Schlaf reden? Du hast mehr als nur das gesagt.« Hicks!

»Okay, ich halte kurz an und hole den Eimer raus. Heutzutage kann man ja nie wissen, stimmts?«

»Nein, nicht nötig!« Hicks!

»Nur weil ich meinte, dass du einmal gesagt hast …«

»Fang gar nicht erst hicks! damit an, Marta. Bist du sicher, dass du den Weg kennst?«

Ich parkte den Wagen am Straßenrand, in dem Wissen, dass mich RideShare selbst nach fünf Stunden nicht anrufen würde, um nachzuhören, ob ich noch lebte.

»Hast du schon mal einen Schwall Kotze von einem Autositz geschrubbt? Ich hole jetzt meinen Eimer.« Ich streckte die Hand nach dem Türgriff aus, sah mich nach Radfahrern um.

»Scheiße, Mann. Wir kommen noch hicks! zu spät.«

»Es dauert nur eine Sekunde.«

»Warum regst du dich so auf? Es war nur ein kleiner Ausrutscher.«

»Ein Ausrutscher bei einem Geschäftsessen für eine Unternehmensfusion, Marta. Was gibt es da verdammt noch mal nicht zu verstehen?«

»Also hole ich den Eimer doch nicht?«

»Fuck!« rief Derek, umklammerte den Beifahrersitz und rüttelte daran.

»Es kommt alles in Ordnung, Derek«, sagte Marta beruhigend. Sie hätte besser geschwiegen, denn selbst ich wusste, dass er eine tickende Zeitbombe war, so gefasst er sich mit seinem Rollkragenpullover auch zu geben versuchte. Er drehte sich zu Marta um und packte sie mit beiden Händen an den Schultern.

Unter meinem Sitz lag der Reifenheber. Falls es brenzlig wurde, konnte ich danach greifen, mich rasch umdrehen und Derek damit eins überziehen. Dann fiel mir das Pfefferspray ein, was die einfachere Lösung wäre, aber aus leidvoller Erfahrung wusste ich, dass es in kleinen geschlossenen Räumen keine gute Idee war. Ich hörte ein weiteres Hicksen, dann schrie Derek Marta ins Gesicht: »Manchmal bist du echt zum Kotzen!«

Ich drückte den Panikknopf in der App, weil ich dachte, er würde sie schlagen, aber er öffnete die hintere Tür.

»Du kriegst null Sterne von mir«, sagte er, bevor er wie ein Fünfjähriger aus meinem Auto stürmte. Marta sah mich an und verdrehte die Augen.

»Ich habe Hilfe gerufen. Ich kann dich irgendwo hinfahren, natürlich kostenlos«, bot ich ihr an.

»Danke, nicht nötig. Der kriegt sich schon wieder ein. Verdammter Kindskopf. Hier.« Sie hatte einen Fünfzig-Dollar-Schein aus ihrer Handtasche gezogen und hielt ihn mir hin, woraufhin mein Mund eine natürliche Bewegung machte, die man nur als Lächeln bezeichnen konnte. Marta stieg aus und lief davon, in die entgegengesetzte Richtung ihres cholerischen Liebhabers. Ich hoffte, dass sie ihn in den Wind schießen würde. Sie war schon außer Hörweite, als ich »Danke« sagte.

8

Jeden Tag beobachtete ich, wie die Menschen einen Weg fanden, um high zu werden. Harte Drogen, weiche Drogen, Shopping, Alkohol, Sex, Modetrends oder Social Media, das Handy stets vor dem Gesicht, in ihre winzigen Bildschirme versunken. Die Leute taten alles Mögliche, um sich lebendig zu fühlen. Sie waren große, erwachsene Babys, die nach dem Leben lechzten, nach diesem einen Stimulus, der ihnen genau das richtige Gefühl gab. Aber wenn man aufmerksam hinsah, entdeckte man Menschen, die allein auf einer Parkbank saßen oder in einer dreckigen Gasse an eine Mauer gelehnt innehielten und nach Luft schnappten. Zwischen den Schlägen eines vor Angst und innerer Unruhe rasenden Herzens standen sie kurz vorm Ersticken.

Jolene hatte immer gesagt, wir könnten alles haben, und ich hatte ihr geglaubt. Sie war eine Papiertüte, in die ich hineinatmen konnte, während sie mir über die Haare strich und versicherte: »Alles wird gut. Ich mache dir ein leckeres Sandwich. Mit dem französischen Landbrot, ja?« Ihr Mund schmeckte nach Traubenkonfitüre, ihr Brot war die 18 Dollar wert.

Ich war auf dem Weg in die Innenstadt, um eine Daisy (4,2 Sterne) abzuholen. Unterwegs kam ich an einer Schule vorbei, die meiner alten Grundschule ähnelte. Vor dem Schultor saßen Schülerinnen und Schüler, manche davon erst fünf Jahre alt, und hielten Schilder hoch, die sie mit Buntstiften und Farbe beschriftet hatten.

WÄRMT EURE HERZEN, NICHT DEN PLANETEN!

Wozu Schule, wenn die Erde in Flammen steht?!!

Frackt zur Hölle, ihr Fracker!

DIE TRÄNEN UNSERER LEHRER:INNEN LASSEN DEN MEERESSPIEGEL WEITER ANSTEIGEN.

Das letzte Schild war mein Favorit, denn die geniale Schülerin hatte einen gelben Sportwagen ausgeschnitten, das Gesicht ihres Lehrers darauf geklebt und ihm mit einem dicken schwarzen Filzstift ein Stirnrunzeln aufgemalt. Das Auto versank in einer blauen Wasserlache.