Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

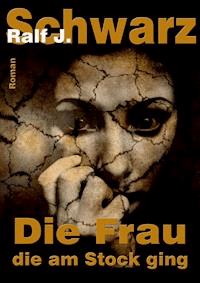

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

"Gut. Du sollst deinen Willen haben!" Helene von Frankenbergs Herz jubiliert. Widerwillig gestattet ihr Vater, dass sie erst einmal ihre Hochzeit verschiebt und stattdessen einen Job bei der Polizei annimmt. Sie begleitet Kommissar Friedrich Halbach nach Rossbrücken. Dort jagt ein verrückter Mörder junge Frauen, um sie zu verschleppen und zu töten. Gleich nach ihrer Ankunft lernt sie Philippe kennen. Eine Romanze für nur einen Sommer? Wenn da nicht Josef wäre, der ihr ebenfalls den Kopf verdreht. Alles könnte so schön sein. Aber es geschehen weitere Morde. Und Helene setzt alles daran, den Mörder zu fassen. Bis sie selbst in die Schusslinie gerät.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 648

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für HeikeOhne dich wäre ich nichts!

Inhaltsverzeichnis

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

Prolog

Mit Entsetzen hörte Polina Stoch das Drehen des Schlüssels im Schloss. Ihr Herz begann, wie wild zu pochen. Urplötzlich fragte sie sich, warum es ihr immer so schlecht ging, wenn sie dieses Geräusch hörte. Sie wusste doch ganz genau, was gleich passierte. Denn es geschah immer das Gleiche. Zwar mit einigen Variationen, aber in den Grundzügen war es immer gleich.

Anfänglich wehrte sie sich immer noch, wenn er ihr zu nahe kam. Aber mit all seiner brutalen Kraft gelang es ihm schnell, sich zu nehmen, was er wollte. Anfangs? Wann war das? Sie hatte hier in dieser ständigen Dunkelheit jedwedes Zeitgefühl verloren. Vielleicht war sie hier Wochen, möglicherweise aber auch Monate, gefangen. Mittlerweile hatte sie sich an die alltäglichen Schmerzen, die Erniedrigungen, die tägliche Todesangst, gewöhnt. Wenn man sich überhaupt daran gewöhnen konnte.

»Los. Ausziehen. Dann wasch dich.« Grinsend knallte er einen Eimer mit eiskaltem Wasser vor sie hin. Langsam, ohne sie zu beachten, schlurfte er in die Raummitte und richtete die Petroleumlampe aus. Dann ließ er sich in seinen Holzstuhl fallen.

Polina begann ohne zu zögern, ihr Kleid über den Kopf zu streifen und sich zu waschen. Sie wusste, was sie nach dieser Prozedur erwartete. Er würde ihr die Fußfessel abnehmen und sie dann stundenlang vergewaltigen. Immer wieder unterbrochen von einigen sadistischen Spielen, die sie immer wieder an die Schwelle zum Tod bringen würden. Aber was sollte sie tun? Sie war hier angebunden wie ein Kalb, wurde von ihm gefüttert und getränkt wie ein Stück Vieh. Es war schwer, aber nach und nach musste sie zugeben, dass sie ihm auf gedeih und Verderb ausgeliefert war. Und er hatte ihr Leben in der Hand.

Innerlich lachte Polina kurz auf, als sie die Hand in die eiskalte Brühe tauchte und den Lappen, der darin schwamm, herauszog. »Als gefangener Mensch gewöhnt man sich einfach an alles«, dachte sie und begann sich zu waschen. Irgendwie fühlte sie, dass es heute anders war, als an den anderen Tagen. Gestern hatte sie den Stall neben ihrem auskehren müssen. Und nach der täglichen quälerischen Prozedur, die sie danach auf sich nehmen musste, hatte er die drei obligatorischen Eimer darin verstaut.

Würde sie Besuch bekommen. Vielleicht wollte er sich eine neue Frau suchen. Dann wären ihre Qualen endlich zu Ende. Ob er sie dann gehen lassen würde. Sicherlich, anders konnte es doch nicht sein. Was sollte er mit zwei Frauen. Und sie hatte schließlich seine Perversionen mehr oder minder still ertragen. Also wäre das nur gerecht.

Ihre Gedanken flogen zurück zu dem Abend, an dem er sie einfing. An die laue Frühlingsluft, das schöne Gefühl, als sie nach dem langen Winter erstmals wieder barfuß über das Feld rannte. Was wohl jetzt ihre Zwiebelchen taten?

Dabei hatte das neue Jahr so schön angefangen. 1904! Wie fortschrittlich sich das anhörte. Es sollte ein Jahr des Friedens und der Neuerungen werden. So hatte es der Kaiser versprochen. Und es sah wirklich alles danach aus. In den Kolonien herrschte endlich wieder Ruhe. Der Herero-Aufstand, der im Januar begonnen hatte, war zwar noch nicht überwunden, aber die Männer waren auf dem besten Weg, dieses Hindernis zu beseitigen. Mit den Franzosen und den Engländern kam das Deutsche Reich einigermaßen zurecht. Und mit dem Verbündeten Österreich an der Seite würde es wohl nie wieder einen Krieg geben.

Jetzt endlich wäre die Zeit gekommen, um zu heiraten. Ja, den Wunsch würde sie sich erfüllen, wenn er sie endlich gehen lassen würde. Vielleicht mochte er sie doch ein wenig. Möglicherweise war er überhaupt nicht so bösartig, wie sie die ganze Zeit dachte.

»Hier. Zieh das an. Wirf den alten Fetzen hier raus.« Polina staunte. Seitdem er sie hierher brachte, trug sie ihr verschlissenes, verdrecktes Kleid. In den ersten Tagen hatte sie noch versucht, es einigermaßen sauber zu halten. Aber mit dem feuchten Stoff auf der Haut fror sie schlimmer, als sie es je geahnt hätte.

Ungelenkt schlüpfte sie in das Kleidungsstück und blieb stehen. Langsam kam er auf sie zu. Er blieb vor ihr stehen und starrte sie einen Moment an. Sie erschrak nicht einmal mehr, als er seine Hand in ihren Schritt presste. »Du wirst mir fehlen«, hauchte er ihr ins Ohr. Polinas Herz begann zu rasen. Wollte er sie gehen lassen? Deshalb das neue Kleid. Endlich kam sie nach Hause. Zurück zu ihren Lieben. »Mein Gott«, betete sie leise, »Danke, dass du mich nicht verlassen hast!«

Er trat einen Schritt zurück und griff nach einem Becher, der auf dem Tisch stand. »Trink das.« Wie in Trance griff Polina den Becher. Sie zögerte. Sie kannte das grüne Gebräu, dessen Oberfläche das spärliche Licht der Lampe reflektierte. Also musste sie noch einmal durch die Hölle gehen. Wieder würde er sie bis zur Bewusstlosigkeit prügeln und ihr Gewalt antun.

»Trink das Zeug«, er hob die Hand. »Nicht schlagen«, hauchte Polina und setzte den Becher an den Mund. Wenn sie in kurzer Zeit endlich wieder unter Menschen lebte, durften die nichts von ihrem Martyrium ahnen. Ihre Lippen würden für immer versiegelt sein. Diesen Makel, den sie sich selbst auferlegt hatte, durfte niemals jemand erfahren. Denn dass sie an ihrem Schicksal selbst schuld war, musste sie nicht erwähnen.

Schluck für Schluck würgte sie die bittere Flüssigkeit herunter und reichte ihm den Becher. Er grinste und sie wusste warum. Innerlich betete sie ihr Mantra herunter: Noch einmal, dann bist du frei.

Aber warum blieb das taube Gefühl, das sich normalerweise nach dem Trinken in ihrem Mund breitmachte, heute aus. Eine Welle Übelkeit drängte sich aus ihrem Magen durch die Speiseröhre nach oben und sie musste sich beinahe übergeben. Plötzlich schnürte ihr eine unsichtbare Hand die Kehle zu. Verzweifelt rang sie um Atem, aber ihr Brustkorb wollte sich nicht mehr heben. Es war, als säße der Sensenmann mit all seinem Gewicht auf ihr. Sie spürte, dass ihre Beine weich wie Butter wurden, aber schon der Schmerz, als ihre Knie auf den Boden krachten, fühlte sie nicht mehr.

Während Polina starb, schlief Kommissar Friedrich Halbach tief. Bis sein Wecker ihn aus dem Schlaf riss. Friedrichs Augen wollten sich nicht öffnen. Aber er wusste, dass er, würde er auch nur noch einen winzigen Moment liegen bleiben, schliefe er sofort wieder ein. Also zwang er sich, wenigstens ein Bein unter der warmen Decke hervorzuschieben. Minuten später schlurfte er in die winzige Küche, die zu seiner Mansardenwohnung gehörte. Sein Kopf schmerzte, als er sich auf den Stuhl am Tisch fallen ließ. Ihm war speiübel. Langsam fielen die ersten Erinnerungen des gestrigen Abends durch den Nebel, der sein Hirn umhüllte hatte. Er war in Sankt Johann im Amüsierviertel. Und er konnte sich noch an einige Spelunken mit übelstem Ruf erinnern. Dort kehrte er regelmäßig ein, aber anscheinend war er gestern Abend doch tiefer versackt, als er sich entsinnen konnte.

Mit zitternden Fingern zog er sein Portemonnaie aus seinem Jackett. Es war leer. »Vierzig Mark versoffen«, fluchte er. So viel Miete zahlte er monatlich und nun hatte er in einer Nacht, von der er nicht einmal noch etwas wusste, diese Summe in Bier und Alkohol angelegt. Er kratzte sich am Kopf. Wie war er überhaupt nach Hause gekommen?

Friedrich stand auf und ging zum Küchenschrank. Aus der hintersten Tür zog er eine kleine Flasche und öffnete sie. Angewidert roch er am Flaschenhals und drehte den Kopf weg. Billiger Fusel roch eben nicht so gut wie ein ordentlicher Cognac. Gierig schüttete er sich etwas von dem Schnaps in den Mund und gurgelte. Der Schluck verschwand in seinem Bauch.

Halbach genoss den bitteren Geschmack des billigen Schnapses. Selbst dieses Gesöff wärmte wunderbar. Und diese Wärme brauchte er schließlich, wie jeder Mensch dieses wohlige Gefühl brauchte. Zittrig zog er seine goldene Uhr aus der Tasche seines Jacketts. Ein Abschiedsgeschenk nach seiner Militärzeit. Er hatte sie von einem Hauptmann geschenkt bekommen. Für besondere Dienste war auf der Plakette aufgraviert. Friedrich lächelte. Für besondere Dienste! Auf einen Druck sprang der Deckel auf und sein Blick traf die Zeiger.

Während Friedrich Halbach sich einer Katzenwäsche unterzog und in seine Kleider schlüpfte, lag Helene von Frankenberg mit offenen Augen in ihrem Bett und träumte wie jeden Morgen den gleichen Tagtraum.

»Lenchen«, brüllte Adolf von Frankenberg, »Lenchen, komm mal bitte runter.« »Mensch Papa«, Helene sprang die Treppe hinunter und stieß beinahe mit ihren beiden Brüdern zusammen. »Oh«, lachte Julius, ihr ältester Bruder, »Wieder mal Unsinn angestellt?« »Ach halt den Mund«, fauchte Helene und hüpfte mit einem riesigen Satz vor ihren Vater.

»Guten Morgen Papa.« Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Gestern Abend«, begann von Frankenberg, »war ein Bote von Amtsrat Gansert hier. Er hat meinem Vorschlag zugestimmt. Wenn auch widerwillig, aber er sagt ja.« Helene schloss die Augen und atmete tief durch. »Aber das Ganze ändert nichts an unserer Abmachung. Du kannst es probieren. Auch wenn ich es als kindlichen Unfug ansehe. Wenn es in die Hose geht, wirst du dich an unsere Verabredung halten und den Karl heiraten. Jetzt konnte ich Mama noch einmal beruhigen. Jedoch noch einmal wird sie nicht nachgeben.«

Sie hob die Finger wie zum Schwur: »Ich habe es versprochen.« »Gut. Auch wenn er nicht deine erste Wahl ist, du wärst für eine gute Zukunft abgesichert. Die Familie Preuß ist sehr reich und du könntest standesgemäß leben. Und der Rest ergibt sich auch noch. Bei Mama und mir hat es schließlich auch gepasst.« »Aber Papa. Es ist mein Traum zur Polizei zu gehen. Wenn es diese Berlinerin geschafft hat, kann ich es auch. Ich werde mich anstrengen, wie ich mich noch nie angestrengt habe.«

Adolf von Frankenberg lachte: »Jaja. Das hast du gesagt, als du unbedingt ein Klavier haben musstest. Auch beim Pferd und dem Spanisch-Kurs waren deine Worte gleich. Und was wurde daraus?« »Das war doch was ganz anderes. Das hier ist was viel Besseres!« Sie drückte ihm noch einmal einen Kuss auf die Wange. »Danke für deine Hilfe. Ich glaube, dein kleines Mädchen wird jetzt erwachsen«, lachte sie. »Du klingst wie deine Mutter.

Er schlüpfte in seinen knielangen Kamelhaar-Sommermantel. »Gansert lässt ausrichten, du sollst dich nicht zu bunt anziehen. Irgendetwas Gedecktes. Der Kommissar, mit dem du unterwegs sein wirst, ist da etwas konservativ.« Er griff nach seinem Hut und öffnete die Tür: »Ich hoffe, du schaffst es, Polizeiassistentin von Frankenberg.« Lächelnd küsste er sie auf die Wange und zog die Tür hinter sich zu.

1. Kapitel

Ein Geräusch ließ ihn herumfahren. Was war das? Ein Angstschauer jagte über seinen Rücken. Das Gefühl beobachtet zu werden, wurde plötzlich übermächtig. Konnte ihn die Finsternis töten? Oder doch die Kreaturen, die in der Nacht hervorgekrochen kamen und die sicherlich überall lauerten? Da! Wieder ein Knistern im Laub. Welche gemeinen Gefahren lauerten im Dunkeln auf ihn? Immer wieder beschäftigten ihn diese Fragen. Es war nicht so, dass er Angst vor ihr hätte. Aber er hatte schon so viel in der Nacht erlebt. Und davon blieb dieses ungute Gefühl, das ihn immer wieder begleitete. Vor allem bei seinen Wanderungen, die ihn zwangsläufig mit der Dunkelheit in Kontakt brachte.

Und nun war es wieder soweit. Mit großen Schritten näherte sich die Nacht. Aber dieser lichtlose Zustand störte ihn nicht so sehr. Er war sein mächtiger Verbündeter. Was ihn störte, war der Zustand zwischen Taghell und diesem angstverbreitenden Nachtdunkel, dieses Ungreifbare, nicht deutlich Erkennbare. Das Knistern und Rascheln, das hinter jedem Strauch und jedem Baum erklang, machte ihn fast verrückt. Es trieb ihn in regelmäßigen Abständen den Schweiß auf die Stirn.

Er war ein Mann der klaren Worte. Und natürlich der Taten. Der Grund, der ihn hierher geführte, war ebenso direkt wie einfach. Es ging um ein Leben. Und er war es, der das nächste Kapitel im Buch dieses Lebens schreiben wollte. Wie immer in solchen Momenten kamen Zweifel in ihn auf. Würde er es schaffen? Konnte er auch dieses Mal wieder bestehen? Oder würde er Fehler machen. Er konnte dieses Gefühl der Unsicherheit genau.

In Gedanken ging er den Ablauf seines Planes noch einmal durch. Alles war vorbereitet. Leise und mit Bedacht hatte er den Weg gewählt, der ans Ziel seiner Wünsche führen sollte. Obwohl es nicht mehr weit war, war er nicht sicher, rechtzeitig anzukommen. Zusätzlich plagte ihn eine bleierne Müdigkeit, die nun versuchte, seine letzten Gedanken wie eine Fliege zu zerquetschen. Die heutige Arbeit auf dem Feld war mühsam gewesen, aber das vorrückende Jahr ließ ihn keine Wahl. Die Jahreszeit gab ihm die Erntezeit vor und drängte ihm so diese wiederkehrende, tägliche Qual der Feldarbeit auf. Dabei mochte er dieses frühe Aufstehen nicht und lag häufig noch in den Federn, wenn das Vieh schon längst hätte, versorgt sein müssen. Aber so sehr er seine Tiere liebte, so genoss er auch ihre gequälten Schreie, wenn Euter milchschwanger schmerzten. Diese kleinen Biester waren ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und dann waren sie auch noch so dumm, ihre verflixte Lage nicht zu erkennen. Regelmäßig musste er über sie lachen, wenn sie ihm in ihrer an Dummheit grenzenden Treue in die Augen sahen. Dabei ahnten sie nicht, dass über ihnen das Schwert des Damokles schwebte. Wenn er wollte, konnte er ihnen im nächsten Augenblick die Gurgel durchschneiden. Aber sie liebten ihn trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb. Er konnte sie töten, tat es aber nicht.

Kurz blieb er noch einmal am Teich stehen und betrachtete die Kulisse. Der aufgehende Mond spiegelte sich rosenrot und gigantisch im dunkelblauen Wasser. Ein zartes Lächeln huschte über seine Lippen. Blutmond nannte man den mächtigen Erdtrabanten, wenn er diese Färbung annahm. Blutmond! Mit etwas Glück war, das ein Fingerzeig des Himmels und sein Unternehmen unter einem guten Stern stand.

Vorsichtig ließ er sich auf die Knie sinken und tauchte seine Hände ins Wasser. Wellenkringel rollten über den Teich und zerstörten die makellose Perfektion des Augenblicks. Er spritzte sich das kühle Wasser ins Gesicht. Seine Hände rutschten hinunter zu den Knien und gaben seinem Körper genügend Halt, um nicht nach vorne zu kippen. Im sich beruhigenden Wasser tauchte sein Gesicht auf und er musste lächeln. Er wünschte sich einen Bart. Zum ersten Mal wurde ihm das so deutlich bewusst. Oder doch wenigstens so einen modischen Anzug mit langem Überrock. Das wäre herrlich und sicherlich nicht zu viel verlangt. Fast jeder Mann trug heute so einen Rock.

Er stand auf und sah an sich herunter. Die blauen Arbeitshosen und die Holzschuhe ließen ihn wie einen Bauern erscheinen. ‚Du siehst aus wie ein Bauer‘, brüllte sein Verstand. Niemals möchte er etwas sein. Ein Maler, der sich der Kunst verschrieb, oder doch wenigstens ein Schreiber. Das war seine Bestimmung. Oder vielleicht einer der neumodigen Fotografen, ein Offizier oder irgendein Mann von Stand und Adel. Das passte zu ihm. Nicht aber das, was er jetzt war. Ein Kerl in verschlissener Arbeitskleidung und genagelten Holzschuhen. Ein unselbständiges Anhängsel seiner Vorfahren.

Langsam trottete er weiter. Wie wundersam die abendliche Landschaft vor ihm lag. Ja, Frankreich war das Land der Götter, sagten die Deutschen. Und sie hatten Recht. Wenn Gott auf dieser Erde irgendwo wohnte, dann hier in diesem Teil der Republik. Frankreich, wie lieblich das klang.

Plötzlich froren seine Bewegungen ein. Wie eine Salzsäule stand er da und fixierte den Platz im angrenzenden Wäldchen, an dem ein Schatten entlang gehuscht war. War dort im Halbdunkel etwas? Vorsichtig duckte er sich hinter das hohe Gras und starrte in die Richtung der Bäume. Sein Herz schien sich überschlagen zu wollen. Vielleicht wartete dort der Dämon, den er schon so lange fürchtete und der ihn nächtelang nicht schlafen ließ. Wieder flammten die Bilder, die ihn pausenlos quälten, in seinem Kopf auf. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er war doch noch so jung, viel zu jung für einen Ritt in die Hölle.

Handbreite um Handbreite schob er sich nach hinten. Seine Brust schliff dicht über den Boden. Der erdige Geruch stieg ihm in die Nase und kitzelte seinen Gaumen. Ein unerträglicher Niesreiz breitete sich in seinem Kopf aus und schien seinen Schädel sprengen zu wollen. Aber er schaffte es und erreichte kurze Zeit später den Weg, der ihn zu seinem Ziel bringen sollte.

Zornig, aber auch erleichtert, klopfte er den Staub aus seinen Kleidern. Seine Fingerspitzen brannten wie Feuer. Aus den tausenden kleinen Schnitten, die ihm das messerscharfe Schilfgras zugefügt hatte, rann Blut. Er sah zum Himmel. Während die Dunkelheit am See und dem angrenzenden Wald sich schon ausgebreitet hatte, war es hier noch hell und er konnte noch gut sehen. Deutlich zeichneten sich die dunklen Büsche, die sein Tagesziel sein sollten, vor dem dunkelblauen Himmel ab. Nicht eine einzige Wolke war zu sehen. Im Westen schickte sich der riesige, brennende Sonnenball an, seine Tagesaufgabe zu vollenden. Er spürte die erleichternde Kühle unter sein Hemd kriechen. Lächelnd ging er weiter.

Noch einmal atmete er tief durch und schlüpfte dann in den Busch, der ihm für den heutigen Abend Unterschlupf bieten sollte. Wieder sah er nach oben. Der abendliche Himmel trug jetzt sein blaugraues Nachtgewand. Dunkel bildeten sich die unzähligen, winzigen Blätter vor den ersten Sternen ab, die ihren Platz am Firmament erkämpft hatten. Noch konnte er die Einzelheiten zwischen den Zweigen erkennen, aber spätestens in einer Stunde würde es so dunkel sein, dass er seine Hand vor Augen nur noch erahnen konnte.

Sein Puls begann, sich zu beschleunigen. Nun fing die Stunde des Jägers an. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis es losging. Ein freudiger Schauer rann ihm über den Rücken. Er spürte, wie sich seine Nackenhärchen aufstellten. Das war das unvergleichliche Gefühl, das ein Leopard bei seiner Lauerjagd empfinden musste. Und ebenso stark fühlte er sich jetzt. Wie eine Raubkatze, die auf ihre Beute lauert. Vergessen war jetzt die Angst vor Geistern oder Dämonen. Jetzt zählte nur noch sein eiserner Wille zum Ausharren und Abwarten.

Im nächsten Moment sah er es. Eine nie gekannte Erregung griff nach ihm. Er war regelrecht verrückt nach diesem aufregenden Gefühl, denn es war jedes Mal vollkommen anders. Er liebte es einfach, ein Jäger zu sein. Und, er spürte bei diesem Gedanken ein wenig Stolz in sich aufsteigen, er war ein besonderer, vielleicht sogar der beste Jäger. Wer, fragte er sich leise, konnte schon so früh, noch bevor sein Opfer sich sehen ließ, den Tod und das Verderben, das diese Kreatur umhüllte, riechen? Er konnte es! Und dieses hier duftete einfach verführerisch. Genau das war der Grund, weshalb er es für eine höhere, bessere Aufgabe erwählt worden. Und deshalb durfte heute Abend nichts schiefgehen. Ein einziger Fehler und die ganze Arbeit, die Vorbereitung und die Mühe, die er sich gegeben hatte, wären umsonst. Es würde ihn in den Wahnsinn treiben, wenn das geschehen würde. Das alles hier war schließlich kein Spiel. Gerade aus diesem Grund hatte er seine Jagdmethode gründlich überdacht und die kleinen Schwachstellen, die sein bisheriges Vorgehen noch hatte, von Grund auf geändert.

Eine Bewegung seines Opfers riss ihn aus seiner Gedankenwelt zurück auf die Erde, zurück in seinen Busch. Jetzt stand es schon so nahe, dass er es fast berühren konnte. Er musste einfach nur seine Hand ausstrecken. Gierig sog er die Luft durch seine pferdeähnlichen Nüstern und genoss den Duft, dieses leichte, flüchtige Gemisch aus Maiglöckchen und dem salzigen Duft von Schweiß. Sein Rock schmiegte sich bei jeder Bewegung eng um seine schlanken, langen Beine. Erstaunt stellte er fest, dass es trotz der frühlingsfrischen Luft keine Strümpfe trug.

Seit Wochen, seitdem er sie zum ersten Mal zufällig auf dem Bahnhof stehen sah, trieb ihn das Verlangen nach ihrem sinnlichen Körper, fast zur Tollheit. Ohne sie fühlte er sich wie ein Verdurstender in der Wüste. Das Verlangen nach ihr, ihren Bewegungen, ihrem Duft, einfach alles, hatten ein Feuer in ihm entfacht, ein Verlangen, das er noch nie in seinem Leben fühlte. Aber er wusste, dass er warten musste. Die richtige Gelegenheit war der Schlüssel zum Jagderfolg. Die Ungeduld, zu der er neigte, konnte alles zerstören.

Noch hatte der nächtliche Frost das Land fest im Griff. Aber die Arbeit auf den Feldern konnte nicht mehr warten. Und sie hatte das abgelegenste Zwiebelfeld übernommen. Ein Fingerzeig des Himmels, da war er sicher. Ach, er liebte das Frühjahr. Der Frühling war die Zeit des Jägers.

Von seinem rechten Pobacken schob sich Fingerbreite um Fingerbreite ein ziehender Schmerz durch seinen Rücken nach oben. Still fluchte er. Nur nicht jetzt, flehte er wortlos zum Himmel, nicht heute Abend! Aber die himmlische Macht, zu der er flehte, schien gerade beschäftigt zu sein. Er kannte das Gefühl nur zu gut. In letzter Zeit tauchte er immer öfter auf, breitete sich aus und lähmte nacheinander Bein, Wade und Fuß. Immer weiter stieg der Hexenschuss, für so etwas hielt er es, in ihm hoch. Wenn das so weiterging, wurde es schwer, seine Beute nach Hause zu schaffen.

Vorsichtig, damit es ihn nicht sah, ließ er sich auf seinen Hintern fallen. Er spürte die Feuchtigkeit, die von der im Frühjahr spärlichen Sonne unerreicht, ihren Platz unter der Hecke behaupten konnte. Noch bot das wenige frische Laub zusammen mit den schneeweißen Blüten keinen ausreichenden Schutz vor den Blicken seines Opfers.

Eigentlich mochte er Schmerzen. Sie waren so ehrlich und rein. Diese kleinen Unannehmlichkeiten erschienen ihm ein reeller und fairer Preis für seinen Jagderfolg. Dass er erfolgreich sein würde, bezweifelte er keine Sekunde. In diesem Metier war er ein Könner und von der Sonne beschienen. Was er von seinem übrigen Leben nicht behaupten konnte. Er hatte noch nie etwas alleine gestemmt. Keinen Militärdienst, ja nicht einmal ein Krieg gab diese verdammte Zeit her. Dabei war er in seiner Fantasie so oft über verwüstete Schlachtfelder gestapft, seine Stiefel mit dem Blut der Leichen getränkt, hatte er den verdammten Deutschen den Rest gegeben. Aber der Deutsch-französische Krieg war schon so lange her. Da war er noch nicht einmal geboren. Und kein Weiterer in Sicht. Diese verdammte Jahrhundertwende, dieses verrückte Jahr 1904, diese beschissene Freundlichkeit mit den Erbfeinden war die reinste Heuchelei. Niemand wollte es den verhassten Deutschen heimzahlen, dass sie sich einfach ein Teil seiner Heimat unter den Nagel gerissen hatten. Diese Feiglinge nahmen ihm jede Möglichkeit, ein richtiger Mann zu sein.

Langsam verschwand die Sonne hinter den Weiden, die am Horizont die letzte Bastion vor der ehemaligen deutschen Grenze bildeten. Seit der Deutsche Kaiser sich dieses Kleinod der »Grande Nation« einverleibt hatte, war alles hier deutsch. Jede Straße, jeder Busch, jeder Ort, alles trug nun deutsche Namen. Nur er nicht. Er war Franzose, ganz gleich, welcher schnauzbärtige Krüppel kam und ihm erklären wollte, dass er nun Deutscher sei. Da konnte er nur lächeln. Deutscher? Er? Nie und nimmer. Er war und blieb Franzose. Und wenn sich die Gelegenheit des Krieges nicht bot, dann musste er es auf diese Art und Weise tun. Er nahm sich die Töchter der Familien, die sich so bereitwillig zu diesem verhassten Volk zählten. Das war die Rache, die er diesen Verrätern zukommen lassen konnte. Seine Chance sich an der Bevölkerung zu rächen. Und er tat, obwohl er eine Menge Arbeit hatte, in seiner Freizeit, was er tun konnte. Während die Scheinheiligen in den Schankstuben saßen, erntete er die Früchte ihrer Lenden.

Er lachte leise und schmierte sich einen Klumpen feuchten Dreck ins Gesicht. Er wusste, dass es nicht mehr lange dauern konnte. Dann bekam er endlich seine Belohnung.

Ruhig bückte er sich etwas tiefer und spürte wieder seinen Rücken. Unter den kräftigen Zweigen sah er die Beine und den Unterleib der jungen Frau. Mit kräftigen Schlägen bearbeitete sie den Boden. Schlag um Schlag sprangen die angetrockneten Schollen auf. Mit ihren schlanken, feingliedrigen Fingern zupfte sie das Unkraut aus dem lockeren Boden. Stein für Stein, Halm und Wurzel, alles zog sie heraus und warf es auf einen kleinen Haufen. Mit einem klickenden Geräusch kullerte eines der Gesteinsbröckchen zurück, geradewegs vor ihre Zehen. Mit einem schnellen Tritt beförderte sie das Steinchen im hohen Bogen dicht neben ihn in seinen Busch.

Mit ihren Blicken folgte zu ihm und für einen winzigen Moment trafen sich ihre Augen. Seine Brust verkrampfe sich und schnürte ihm den Atem ab. Sah sie ihn dort lauern? Dann war alles hin und umsonst gewesen. So weit durfte es nicht kommen. Einige Augenblicke, die sich für ihn wie eine Ewigkeit anfühlten, haftete ihr Blick auf dem Dickicht. Er spürte den nassen Film, der sich über seinen Körper legte. ‚Ihre Augen, mein Gott, was für Augen‘, betete er leise sein Mantra herunter. Noch nie im Leben hatte er solche Augen gesehen. Sie waren stechend blau und hatten sich wie ein Werkzeug tief in seinen Verstand gebohrt. Sein Puls jagte wie eine wilde Reiterhorde los, als er spürte, wie sich sein Glied mit Blut füllte. Er musste sie haben, und zwar gleich. Seine Lenden gaukelten ihm plötzlich Bilder vor, wie er starb, wenn er sich nicht sofort mit ihr körperlich vereinigte. Leise röchelte sein Atem vor Erregung, aber er zwang sich, zu warten. ‚Jedes Mal diese verdammte Ungeduld‘, beruhigte er sich. ‚Du wirst sie noch so oft nehmen können. In wenigen Stunden gehört sie dir. Und das für immer. Bleib nur ganz ruhig und versaue es nicht wieder‘, flüsterte er wortlos zu sich selbst. Es war wie eine Erlösung, als sie sich wieder bückte und weiterarbeitete.

Sie hatte die Ärmel ihrer Bluse bis zu den Ellbogen heraufgerollt. Kleine, im schwindenden Abendlicht wie Diamanten schimmernde Schweißtropfen benetzen ihre Haut. Im Rhythmus der Harkenschläge bewegte sich ihr Busen auf und ab und er spürt die aufkommende Erregung.

Für einen Moment fragt er sich, ob sie bemerkt hatte, dass sie beobachtet wird. Ihm war es schon oft so gegangen. Wenn ihn jemand ansah, fühlte er dieses Kribbeln auf der Haut. Möglicherweise empfand sie es jetzt gerade auch und sie spielte nur mit ihm. Möglichweise erregte es sie genau so wie ihn. Alleine dieser Gedanke reichte aus, um ihn wieder innerlich glühen zu lassen. ‚Mein Gott‘, betete er wieder, ‚lass mich ruhig werden.' Dir muss es doch aus daran gelegen sein, dass alles glatt über die Bühne geht. Du hast sie zu mir geführt und das hast du sicher nicht aus getan um mich zu quälen. Es überraschte ihn nicht, dass das Wesen im Himmel nicht antwortete. Es reagierte eigentlich nie auf seine Bitten. Und er sprach oft zu diesem abstrakten Ding. Obwohl er nicht im geringsten daran glaubte und auch keinen Wert auf seine Meinung legte. Das hatte er von den Alten so gelernt. Insgeheim wusste er jedoch, dass auch die schon nicht an diesen Kerl geglaubt hatten.

Eigentlich waren sie durchweg verdorben, diese ungläubigen Kreaturen. Sie brabbelten ihre Bitten unbedacht vor sich hin, erwarteten ohnehin keine Antwort und nur zwei Minuten später sündigten sie wieder, als wäre nie etwas gewesen. Abscheulich! Wie würden erst die Eltern dieses Mädchens beten und flehen, wenn sie heute Abend nicht nach Hause kommen würde? Vielleicht geschah es ihnen genau recht so. Ein Lächeln huschte über seine Lippen. Möglicherweise hatte dieser imaginäre Mann, den sie Gott nannten, gerade ihn als Rächer für die Niederträchtigkeiten geschickt.

Eigentlich war ihm das alles vollkommen gleich. Ob er der gesalbte und von Gott berufene Rächer war oder eben nicht, zählte nichts. Sie war hier, er war hier, und in ein paar Stunden gehörte sie ihm. Wenn sie ihm nicht doch noch entwischte. Er hatte beschlossen, dass sie noch heute ihn gehören musste, ebenso wie schon so viele vor ihr.

Es waren schon so viele Frauen bei ihm gewesen, dass er sie nicht so einfach zählen konnte. Und immer war es das Gleiche. Anfangs zierten sie sich, wie Jungfrauen sich zieren. Es war das ewig gleiche Spiel der Frauen. Aber mit jedem Tag, den sie bei ihm waren, wurden sie zutraulicher. Wie Kälbchen, die sich an die Hand ihres Herrn gewöhnen. Sie hatten es alle gelernt. Jede von ihnen lernte zu gehorchen und das zu tun, was er von ihnen verlangte. Es war ja noch so schwierig. Alles folgte diesem einfachen Prinzip, das schon seit Anbeginn der Menschheit galt. Der Stärkere kam zu seinem Recht.

Und er war nun mal der Stärkere. Deshalb mussten sie gehorchen. Schließlich sorgte er auch für sie. Alle hatten ein sorgenfreies Leben bei ihm gehabt. Und im Gegenzug verlangte er kleine Gegenleistungen. Schließlich gab es nichts im Leben umsonst. Dafür hatte er ihnen einen schönen Platz vorbereitet. Nur für sie. Und manchmal auf für ihn. Dann, wenn er ihnen beiwohnen wollte.

Aber warum waren alle so dumm? So zerbrechlich? Oder lag es an ihm? Warum mussten die sich nur so wehren. Aus welchen Grund zerrten diese Furien nur wie besessen an ihren Fesseln? Glaubten die wirklich, dass er sie so dilettantisch anbinden würde. Die waren doch nicht bei Trost. Ein Mann, wie er wusste, wie er etwas anbinden musste, damit es auch später noch da war. In den Momenten, wenn er die Folgen ihrer unvernünftigen, selbstzerstörerischen Bemühungen betrachten musste, wurde ihm regelmäßig schlecht.

Waren die wirklich so dumm, wie die hohen Gesellschaften immer behaupteten? Manchmal drängte sich der Verdacht auf. Ahnten die denn nicht, dass die einschneidende Schnur die Makellosigkeit ihrer Haut zerstörte? Was dachten die hirnlosen Weiber, warum er gerade sie ausgesucht hatte? Sie wurden doch schlagartig wertlos. Und an wem blieb es wieder hängen, wenn er sie beseitigen musste? An ihm natürlich. Wie wenn er seine Zeit irgendwo gestohlen hätte.

Aber er kannte Mittel und Wege. Und damit zähmte er sie alle. Aber er schlug sie nicht gerne. Es widerstrebt ihm, sie zu züchtigen. Natürlich versuchte es jede von ihnen auf die gleiche Masche. Sie verschmähten ihr Essen, wollten ihren Beruhigungstee nicht trinken. Und das ging ihm an die Nerven. Was dachten diese blöden Weiber, wer sie waren? Waren die vielleicht der Meinung, es wäre schön für ihn, eine Furie zu vergewaltigen? Aber letztendlich knackte er sie alle. Glücklicherweise schwächelten sie recht schnell nach seinen Spezialbehandlungen. Früher war ihm diese Methode zuwider gewesen. Aber mit der Zeit liebte er sie immer mehr.

Meist starben die blöden Viecher aber schneller weg, als er sich Neue besorgen konnte. Aber dieses Weib hier sah stabil und robust aus. Sie würde einige Zeit seine Freudenspenderin sein. Sie hatte das Zeug dazu und schien stark genug zu sein, ihre gottgegebene Aufgabe zu erfüllen. Und ihr sollte diese Ehre zuteilwerden. Eine echte Ehre für eine Bauernmagd.

Würde sie sich wehren? Natürlich. Alle hatten sich gewehrt. Die Frage war eher, wie stark ihre Gegenwehr sein würde. Und noch eine Frage drängte sich in den Vordergrund. Wie wird sie wohl sein? Wird sie sich auch wehren, wenn sie gefesselt auf der Pritsche lag und sie das Unvermeidliche kommen sah? Oder siegte ihre Intelligenz, auf die er wegen ihrer feinen Gesichtszüge schloss? Aber lange würde es ohnehin nicht mehr dauern. In weniger als einem Tag wusste er es.

Er schreckte aus seinen Gedanken auf. Was war das für ein Geräusch? Angestrengt lauschte er in die beginnende Finsternis. Leise, fast nicht wahrnehmbar, klang das Rattern von Wagenrädern auf dem steinigen Feldweg und zerstörte die andächtige Ruhe. In der Ferne, fast nicht zu erkennen, tauchte langsam ein Räderkarren aus dem trüben Licht auf. Er stieß einen leisen Fluch in den schwarzblauen Himmel. Es war zum Verzweifeln. Warum strafte ihn Gott nur so?

Langsam, so als hätte er jede Zeit der Welt, kam der Eselswagen den Weg entlang geschlichen. Im Grau des hereinbrechenden Abends konnte er das Gesicht des Fahrers erst erkennen, als dieser auf der Höhe von Polina Stoch anhielt. Vom Sitz herab grinste das breite Lächeln von Karl Rapp. Er kannte ihn. Er arbeitete auf dem Hof, auf dem auch sie arbeitete. Karl Rapp war ein Idiot, wie er bisher keinen Zweiten getroffen hatte. Sicher hatte er nicht mehr im Kopf als der Graue, der müde vor dem Karren her trottete.

»He, Polina,«, hörte er Karl rufen: »Fährst du mit zum Hof?« Anne nickte lachend und rannte zum Wagen. Mit einigen schnellen Schritten erreicht sie die Karre. Er spürte sein Herz schneller schlagen. Er war sich sicher, dass er noch nie eine Frau eleganter und schöner hatte rennen sehen. Auch wenn diese Art sich fortzubewegen, vollkommen unweiblich war. Sie bewegt sich so schön und elegant wie kaum eine andere. »Guten Abend, Karl. Kannst du einen Moment warten? Ich hole nur noch meine Sachen.« Mit kraftvollen Schritten rannte sie durch die Furchen, die ihre Harke hinterlassen hatte und griff nach ihren Sachen. Mit ihren Zehen schoss sie ihre Holzlatschen aus den Furchen und schlüpfte hinein. Schon war sie wieder auf dem Rückweg. Karls schadenfrohes Lachen drang dumpf in seinen Brombeerbusch als Anne ihren Holzschuh verlor und beinahe stolperte.

Für einen Augenblick blieb sie stehen und sah zurück. Mit zusammengekniffenen Augen starrte sie auf die Stelle, an der er sich auf den Boden gesetzt hatte. Sah sie ihn? Sein Herz begann so heftig zu schlagen, als wollte es aus seiner Brust fliehen. Unsicherheit griff nach ihm. Sollte er ausharren oder doch lieber verschwinden? Was würde passieren, wenn ihn dieser Schwachkopf sah. Oder noch schlimmer: Ihn erkannte?

Er konnte sie in der aufkommenden Finsternis kaum noch vom Wagen unterscheiden. Deutlich konnte er ihre weißen Fingerknöchel sehen, als sie die Harke packte und in einem Schwung auf den Wagen warf. Sie raffte ihren Rock zusammen und stieg mit einem großen Schritt auf den Kutschbock. Das leuchtende Weiß ihrer Schenkel wurde für einen Augenblick sichtbar und ließ ihn einen Moment vor Erregung zittern. Ihr Lachen drang durch die Nacht zu ihm in den Busch. Sehen konnte er sie nicht mehr. Die einbrechende Schwärze hatte die menschlichen Konturen verschluckt.

Leise fluchte er. So ein Mist, rutschte es aus ihm heraus. So lange hatte er geduldig auf den richtigen Moment gewartet. Und nun das. Wie aus dem Nichts erschien dieser Schwachkopf und alles war hin. Noch einmal hörte er ihr glockenhelles Lachen, dann übertönte das Geräusch der rollenden Räder ihre Stimme. Langsam löste sich die letzte Kontur des Wagens im graublauen Nachtschwarz auf.

Eine Woge der Enttäuschung drohte ihn mit sich zu reißen. Den Reflex, aufzuspringen und sich seinen Ärger von der Seele zu schreien, konnte er gerade noch unterdrücken. Sie war schon so nahe, und doch war alles gescheitert. Dabei war sie ihm doch schon fast sicher gewesen.

»Mein Gott, warum nur?«, stieß er zwischen seinen zusammengepressten Zähnen hervor, »Warum tust du mir das an? Warum hast du mich verlassen? Oder verabscheust du mich, weil ich sie töte? Gerade dμ? Wischst du nicht jeden Tag unzählige Menschen mit einem Handstreich hinweg? Bist du etwa besser als ich? Oder ich schlechter?«

Barsch wurde er in seinem Geschimpfe unterbrochen. Leise drangen die Geräusche nackter Füße auf sandigen Ackerboden zu ihm. Er hielt die Luft an. Aus dem nächtlichen Grau tauchte eine Gestalt auf. Sie war ebenfalls grau. Eine fast nicht wahrnehmbare Duftwolke aus einem Gemisch von Maiglöckchen und salzigem Schweiß drang bis unter seinen Busch. Jetzt erkannte er sie. Sie war zurückgekommen.

Es war ihm, als suche sie etwas. Jedoch vergebens. Die Dunkelheit hat alles, jede Einzelheit, eingehüllt wie ein dunkles Leichentuch. Er glaubte, zu erkennen, dass sie mit den Füßen den Boden abtastete. Sein Herz begann zu rasen. Dann stand sie ruhig da. Deutlich konnte er sie atmen hören. Es war ein schönes, beruhigendes Geräusch.

2. Kapitel

Friedrich presste seine Stirn gegen das kalte, schwarzgestrichene Eisen der schmalen Brücke, welche die Saar überspannte. Die Kühle der Nacht war jetzt noch reichlich darin gespeichert und schaffte eine wenig Linderung für seinen vollkommen überhitzten Körper. »Dieser verdammte Sommer«, fluchte er leise. Vorsichtig wischte er sich mit dem Handrücken über sein verschwitztes Gesicht bis hinunter zum Nacken. Sein weißer Hemdkragen war durchtränkt vom Schweiß und gab ihm das Gefühl, sich seit Wochen nicht gewaschen zu haben.

Dieses Wetter war nichts für Friedrich Halbach. Seit Wochen hatte es nun schon nicht mehr geregnet und der Pegel der Saar war so niedrig, wie er es in den Jahren, in denen er nun hier wohnte und seinen Dienst versah, noch nicht gesehen hatte. Wenn das noch lange so weiterging, musste die Saarschifffahrt wohl eingestellt werden. Er traute sich überhaupt nicht vorzustellen, was das für das Kaiserreich bedeuten würde.

Hier im Saargebiet wurden die Bleche für die großartigste Flotte, die Deutschland jemals gesehen und besessen hatte, hergestellt und verschifft. Nicht auszudenken, wie die Auswirkungen auf den Fortgang der Bautätigkeiten sich auswirken würden. Dabei war es doch so wichtig, dass unsere Marine gestärkt wurde. Rundum war Deutschland umzingelt von Feinden, die sicher nichts Gutes im Sinn hatten. Allen voran zerrte England an den Nerven der friedlichen Nation. Gleich nebenan lauerte der Franzose. Wobei diesem Volk die Schmach des Deutsch-Französischen Kriegs noch in den Knochen steckte. Aber Friedrich wusste, wenn er heute Morgen die Zeitungen aufschlug, prangten schon die Hetzparolen der Briten auf der Titelseite. Deshalb durfte es nicht zu einem Niedrigwasser kommen.

Halbach beugte sich nach vorne und stützte sich mit den Ellbogen auf das Geländer der Brücke. Gleich neben der Saar führte ein schmaler Treidelpfad auf beiden Seiten entlang des Wassers. In der Ferne erschien langsam ein Kahn, der von einer alten, braunen Stute gezogen wurde. Immer wieder klatschte das lange Seil, mit dem Pferd und Schiff verbunden waren, auf das Wasser und zerschlug die perfekte spiegelglatte Fläche in einen tausende Sterne beinhaltenden Regenschauer. Traurig betrachtete er die alte Mähre, den sich nach Leibeskräften anstrengte. Dass das ein aussterbendes Gewerbe war, schien ihr bewusst zu sein. Die moderne, immer mehr aufkommende Dampfschifffahrt versetzte dieser Methode wohl den Todesstoß.

Er kannte dieses Gespann. Jeden Morgen, wenn er die Zeit fand, sich hier noch einige Minuten zu entspannen, kamen die beiden von der Kohlengrube aus dem Warndt mit ihrer Fracht nach Saarbrücken. Zumeist war der Kahn mit Kohlen belanden, heute, das konnte Friedrich schon von weitem erkennen, fiel die Ladung jedoch deutlich geringer aus als sonst.

Für den Schiffer rentierte es sich sicherlich. Nachts, schon lange vor Sonnenaufgang transportierte er die Bergleute, die den größten Teil des Tages in der Dunkelheit der Gruben verbrachten, zu ihren Arbeitsplätzen. Eine Symbiose, von denen beide Seiten gut leben konnten. Die Bergmänner sparten die Zeit, die ein langer Eisenbahnweg sie kostete und zugleich noch Geld, weil der Schiffer sicher kein Blutsauger war. Und der wiederum brauchte keine Leerfahrt zu machen.

Vormittags fuhren die Schiffer dann ihre zweite Tour stromabwärts. Dann waren ihre Ladeflächen voll von Gemüse, Obst und sonstigem Kram. Mit dabei war natürlich das obligatorische Pferd, denn irgendwie mussten sie ja am Abend, beladen mit Bergleuten und Kohle, entgegen der Strömung zurückkommen.

»Guten Morgen, Herr Kommissar.« Friedrich Halbach schnellte erschrocken herum und sah dem Mann, der mit hektischen Bewegungen einen Karren über die Brücke schob, in die Augen. »Morgen, Herr Schenk«, grüßte er, nachdem er ihn gegen das tiefstehende aufgehende Sonnenlicht, das nun seinen Weg zwischen den Häuserschluchten erzwang, erkannte hatte.

»Darf ich ihnen einen Apfel anbieten«, lächelte Schenk, »das kann nicht schaden!« Energisch schüttelte Halbach den Kopf: »Nein danke. Obst und ich, das ist keine gute Verbindung. Wie geht es ihrer Frau?« Albert Schenk schüttelte den Kopf: »Nicht wirklich gut. Der verdammte Husten. Sie ist schon so schwach, dass sie nicht mehr auf dem Hof helfen kann. Jetzt muss ich sogar selbst mein Gemüse verkaufen. Ich kann ihnen sagen, lange halte ich das nicht mehr durch.« Halbach nickte und sah versonnen in Richtung der Ludwigskirche.

Albert Schenk folgte der imaginären Linie seines Blickes. Halbach sah ihn an: »Verdammte Schwindsucht. Warum bringen sie sie nicht ins Krankenhaus?« Schenk sah zu Boden und schwieg einen Augenblick. Dann hob er seinen Blick und sah Halbach an: »Sie wissen von meinem Problem.« »Kein Geld?« Schenk nickte: »Alles versoffen. Ich kann mich gerade noch über Wasser halten. Ich habe kaum genügend Geld zum Leben, geschweige denn, um für meine Frau die Behandlung zu zahlen. Aber am schlimmsten trifft es mich, dass ich einfach nicht aufhören kann.« Halbach schwieg und fingerte in der kleinen Tasche in seinem Ausgehrock. Sein Blick erhellte sich, als er das Fünf-Mark-Stück, das er gesucht hatte, zwischen den Fingern fühlte. »Hier, für ihre Frau. Aber versprechen sie mir, dass sie es nicht versaufen werden.«

Ohne weiter auf Schenk und dessen Worte zu achten, ging er langsam weiter in Richtung des Kaiserdenkmals. Andächtig sah er zu Wilhelm I. hoch. Der große Kaiser, der 1870 die Deutschen endlich vereinte und aus dem zerrissenen Reich endlich eine Einheit geformt hatte. Damals, als gerade zwanzigjähriger mit dem frischen Abitur in der Tasche, träumte er wie viele Deutschen von der Zukunft des neuen Reiches. Größer und schöner sollte es werden, besser als alle anderen Nationen dieses Kontinents. Und er wollte dem neuen Reich dienen. Da kam der Feldzug gegen Napoleon III. gerade recht. Begeistert meldete er sich freiwillig zum Militär. Im Grunde ein unüberlegter Entschluss, denn noch war Zeit, bis er ohnehin seinen Dienst dort antreten musste. Aber viel zu sehr nagte die Angst, die Chance ein Held zu werden und den Krieg zu verpassen, einfach vorbeiziehen zu lassen. Er hätte es dort so weit bringen können.

Vor einem Schaufenster blieb er stehen. ‚Herrenausstatter Johann Geib‘ prangte in riesigen Buchstaben auf der Scheibe. Mit einem Lächeln betrachtete er sein Spiegelbild im Fenster. Er war zufrieden mit seinem Aussehen. Genau so musste ein deutscher Kriminalbeamter aussehen. Schwarze Hosen mit goldenen Nadelstreifen, schwarze Schuhe, die auf Hochglanz poliert waren, ein schneeweißes Oberhemd und einen schwarzen Ausgehrock. Über allem trug er einen dunklen, leichten Mantel, der ein Geschenk eines Freundes war. Ein Anblick, der ihn stolz machte. Aber um so gut auszusehen, zahlte er bei dieser Hitze einen hohen Preis.

3. Kapitel

Mit seinen dünnen, knochigen Fingern, die an die Beine einer Spinne erinnerten, drückte Halbach die Tür auf. Er wusste, dass ihm gleich der alltägliche Spießrutenlauf bevorstand. Noch einmal hauchte er in seine Handfläche und roch daran. Nein, eine Fahne hatte er nicht. Eigentlich konnten sie nichts wissen. Und wenn er wollte, konnte er jederzeit mit dem Trinken aufhören. Das war ein unumstößlicher Fakt. Aber er fragte sich oft, warum er das tun sollte. Im Gegensatz zu Schenk konnte er es sich leisten und außerdem gab es bei ihm keinen Menschen, den er damit schädigte.

Leise, als wolle er die Horde der in ihre Arbeit vertieften Löwinnen nicht aufschrecken, schloss er den Eingang hinter sich. Aber seine Vorsicht war nutzlos. Nur einen Augenblick später kam die erste der Angestellten auf ihn zugeeilt.

»Guten Morgen Herr Halbach«, grüßte sie überfreundlich. Er war sich, wie jeden Morgen, nicht sicher, ob der Gruß ernst gemeint war. »Ich hoffe, sie hatten eine gute Nacht.« War da nicht zwischen den Zeilen ein ironischer Unterton zu vernehmen? Eine Anspielung? Ahnten sie etwas? Friedrich atmete aus und sog dann schnell die Luft durch die Nase wieder ein. Nein, er hatte keine Fahne.

Dabei war er sicher, dass sein Nachmittagszeitvertreib schon durch alle Münder der weiblichen Angestellten gegangen war. Wie jeden Morgen fühlte er sich ertappt. Aber warum sollte er sich überhaupt schämen? Trank nicht jeder Mann einmal einen über den Durst? Und wen ging das etwas an? Niemanden. Nur ihn selbst.

»Guten Morgen meine Damen«, beantwortete er den Gruß und versuchte gelassen zu erscheinen. Schon spürte er die Hände, die an seinem Mantel zerrten, seinen Hut vom Kopf auf den Kleiderständer bugsierten. Er hasste dieses allmorgendliche Ritual. Und vor allem war ihm zuwider, mit diesen Weibern den Raum teilen zu müssen. Das ganze Gehabe hier widerte ihn an, aber er ließ es über sich ergehen. Was würden sonst seine Kollegen sagen?

Wie ein Schütze, der nach seiner Beute zielt, peilte Halbach seinen Schreibtisch an und setzte sich in Bewegung. Er spürte die Blicke der Frauen wie Feuer auf seiner Haut. Er wusste, dass sie ihm nachglotzten, als sei er eine Jahrmarktsattraktion. Was führten diese Hyänen nur im Schilde. Jeden Tag dachte er darüber nach, konnte sich aber nie einen Reim darauf machen.

Federleicht wie ein Tänzer durchtanzte er den Raum. Aus den Augenwinkeln nahm er die lächelnden Frauen wahr, deren Blicke ihm zu seinem Schreibtisch folgten. Genau wie jeden Morgen. Er wusste, dass er Aufsehen erregte. Aber er hatte sich daran gewöhnt. Möglicherweise auch nicht. Gewöhnte sich ein Tier im Zoo daran, tagtäglich angestarrt zu werden? Vielleicht, aber er war nun mal kein Tier. Auch wenn er sich manchmal so fühlte.

Aber er konnte sich ihre Gafferei erklären. Die Menschen waren sensationslüstern. Sie begafften alles Andersartige. Und dass er anders war, hatte er in seinen letzten fünfundfünfzig Lebensjahren lernen müssen. Schon seine Körpergröße machte ihn zu etwas Besonderem. Er war mit seiner Größe von nur einem Meter sechzig, kleiner als die meisten der weiblichen Angestellten. Der Schöpfer hatte ihn wahrlich nicht beschenkt. Manchmal drängte sich der Verdacht auf, Gott wollte sich bei seiner Erschaffung einen Spaß machen. Und er hatte sich dabei wirklich alle Mühe gegeben.

Schon sein birnenförmiger Körper war ein wahres komödiantisches Meisterwerk. Seine schmalen Schultern ließen seinen Kopf riesig erscheinen. Ein Eindruck, der durch die fehlende Haarpracht noch verstärkt wurde und ihn wie einen alten Mann erscheinen ließ. Sein dicker, ausladender Hintern bildete den optischen Gegensatz dazu. Die besenstieldünnen Beine drohten jeden Moment unter seinem massigen Hinterteil zu zerbersten. Seine Arme waren viel zu kurz und deutlich zu weit hinten angewachsen. Sie wirkten wie Dreschflegel, die bei jedem Schritt um den Körper wirbelten.

Leises Kichern begleitete ihn, als er sein Hinterteil in den hölzernen Bürostuhl fallen ließ. Er hatte es geschafft! Friedrich saß an seinem Schreibtisch und mit etwas Glück blieb er hier sitzen, bis er wieder nach Hause gehen konnte. Er atmete tief durch und begann in seiner Schublade zu kramen. Vorsichtig griff er nach dem Schild mit der Aufschrift: »Friedrich Wilhelm Halbach, Kriminalkommissar« und platzierte es exakt auf dem Platz, den er schon vor Jahren dafür ausgesucht hatte. Penibel richtete er das Metallschild aus, legte seinen Füllfederhalter und einige Bleistifte an die Seite seiner Schreibunterlage. Einige Blätter Papier vervollständigten das Gesamtkunstwerk. Dann lagen alle Utensilien so, wie sie jeden Tag lagen.

Vorsichtig, gerade so, als lauere ein grausames Untier darin, öffnete er seinen Kalender und begann zu lesen. Kaum ein Eintrag hatte das Papier verunstaltet. Alles deutete auf einen ruhigen Tag hin. Er mochte diese Tage. Seit er hier in Saarbrücken bei der Kriminalpolizei arbeitete, hatte er jede Menge dieser entspannenden Phasen. Die Ganoven machten in diesem Teil des Kaiserreichs nicht sonderlich viel Arbeit und dafür war er ihnen dankbar. Ab und zu ein Einbruch, gelegentlich ein Diebstahl, den er dann getrost an die Kollegen der Schutzpolizei abgeben konnte. An und für sich ein gutes Leben, wenn, ja wenn nicht die verdammten Weiber ihren Spaß mit ihm trieben. Und damit musste er immer und zu jedem Zeitpunkt rechnen.

Pock, Pock, Pock, tanzte sein rechter Zeigefinger auf der Tischplatte herum. Er spürte eine aufkommende Nervosität. Dafür hatte er ein gutes Gespür. Jede noch so geringe atmosphärische Veränderung nahm er wahr. Ein Andenken, das ihm sein Vater hinterlassen hatte. Damals, als Junge, musste er jede noch so geringe, schlechte Schwingung spüren, um zu überleben. Sein Vorfahr war ein Despot und Choleriker, von dem es sicher kein zweites Exemplar auf Gottes Erde gab. Er schlug und misshandelte seine Frau. Und auch er wurde wegen jeder Kleinigkeit sein Opfer. Eben noch lachten sie gemeinsam, nur einen Augenblick später ging es für sie beide um die bloße Existenz. So hatte er ein Gespür dafür entwickelt, bei der geringsten Stimmungsänderung zu verschwinden. Aber was sollte es. Er konnte nichts mehr daran ändern.

Ein Räuspern hinter ihm ließ ihn herumschnellen. Eine junge Frau stand hinter ihm und sah ihn erwartungsvoll an. »Aha«, dachte Halbach, »sie haben eine Neue, die sie schicken, um ihren Spaß zu haben.« Er hatte die Falle erkannt, also konnte er gelassen und freundlich bleiben. »Ja, Fräulein?«, säuselte er übertrieben gelassen, »wie kann ich ihnen helfen?« Nervös lächelte sie ihn an: »Der Herr Amtsrat möchte sie sprechen. Sie möchten bitte in sein Büro kommen.« »Und sie sind?« »Oh, entschuldigen sie. Helene von Frankenberg.« Sie knickste, senkte ihren Blick und reichte ihm die Hand. Halbach nickte, erwiderte ihren Gruß aber nicht.

Er stand auf und ging zum Büro des Amtsrates. Innerlich fluchte er. Vorbei war es mit der verdienten Ruhe. Wenn er in Ganserts Amtszimmer musste, war immer eine Sonderaufgabe damit verbunden. Ausgerechnet heute, wo die Sonne mit unerbittlicher Härte vom Himmel strahlte, kam irgendein Mist auf ihn zu. Was gab es hier schon so Wichtiges, was sich nicht auf morgen, übermorgen oder gar nächste Woche verschieben ließ?

Mit dem Knöchel des Zeigefingers klopfte er leicht, fast zärtlich, gegen die schmale Butzenscheibe der Tür. Seine Hand glitt über seine Weste, überprüfte den korrekten, straffen Sitz. Nervös zupfte er seinen Gehrock glatt. Aus den Augenwinkeln sah er die junge Frau neben sich stehen. »Was wollen Sie noch?«, er drehte sich zu ihr um, »sie können wieder gehen.« »Herein«, brüllte Rudolf Gansert und erstickte die Antwort von Frankenbergs.

Vorsichtig öffnete Halbach die Tür, trat ein und verbeugte sich devot. »Guten Morgen Herr Amtsrat.« »Morgen Halbach«, antwortete der Amtsrat kurz. »Haben sie auch schon den Weg hierher gefunden. Es ist schon ...«, er sah auf die Uhr, die an der seinem Schreibtisch gegenüberliegenden Wand hing, »... schon fünf nach acht Uhr. Aber egal. Halbach, ich habe Arbeit für sie.« Unterwürfig kippte Halbachs Kopf nach vorne. »Natürlich Herr Amtsrat. Was kann ich für den Herrn Amtsrat tun?«

»Zwei Dinge, Halbach. Zum einen haben wir eine Tote in Rossbrücken. Der Doktor sagt, natürlicher Tod. Untersuchen, Halbach. Wenn alles so in Ordnung ist, Stempel unter das Dokument und dann ist der Fall erledigt.« »Natürlich, Herr Amtsrat. Natürlich kenne ich das Prozedere. Und was kann ich noch für Herrn Amtsrat tun?«

»Die zweite Angelegenheit ist etwas diffiziler, Halbach. Die erfordert einiges an Fingerspitzengefühl. Das haben sie doch?« »Natürlich Herr Amtsrat. Fingerspitzengefühl.« »Gut Halbach. Das hier ist Fräulein ...«, jetzt erst nahm Halbach die junge Frau wahr, die mit ihm eingetreten war. »Helene Sophia von Frankenberg, Herr Amtsrat«, lächelte die Gefragte Rudolf Gansert an. »Halbach, das ist Fräulein von Frankenberg. Sie ist ab heute unsere Polizeiassistentin. Sie werden ihr alles nötig beibringen.«

Innerhalb eines Wimpernschlags war die gesamte Farbe aus Halbach Gesicht gewichen. Mit offenem Mund sah er Gansert an. Es musste sich um einen derben Spaß handeln. Das konnte, nein, das durfte nur ein Scherz sein. Er, der Kriminalkommissar Friedrich Wilhelm Halbach, hatte nicht diesen Posten inne, um einer Frau etwas beizubringen. Wenn das wahr sein sollte, was Gott verhindern möge, wäre das Schlimmste, was ihm passieren konnte, eingetreten. Gansert wollte ihm eine der Hyänen aufs Auge drücken. Das war ein Schritt in die Hölle. Das konnte Amtsrat Gansert nicht ernst meinen.

Energisch schüttelte Friedrich Halbach den Kopf. »Nein, Herr Amtsrat. Bei allem Respekt. Aber ...« »Was aber?«, unterbrach ihn der Amtsrat. »Herr Amtsrat haben sicher bemerkt, dass diese Person eine Frau ist. Frauen sind nicht für solch eine Arbeit geeignet.« »Ach Halbach, das ist doch Unsinn. In Berlin arbeitet eine Frau in der gleichen Anstellung. Und wie ich gehört habe, macht sie das nicht schlecht. Also in den Grenzen, die der Schöpfer dem weiblichen Geschlecht gesetzt hat. Sollen wir hier etwa hintern den Berlinern anstehen? Wenn die das können, dann machen wir das auch.« »Aber Herr Amtsrat, mit allem nötigen Respekt. Ich bin dagegen. Ich bin entschieden dagegen, mit einer Frau zusammenzuarbeiten. Und außerdem ...«

Weiter kam Halbach nicht. »Halbach, was nehmen sie sich heraus?«, brüllte Gansert ihn an. Reflexartig schnellte Halbachs Brust nach vorne. Seine Hacken knallten zusammen. Instinktiv übernahm der militärische Drill, den er jahrelang erlebt hatte, die Oberhand über seine Handlungen. »Halbach«, brüllte der Amtsrat, »durch mich spricht der Kaiser. Es ist des Kaisers Willen, dass ich ihnen Befehle erteile. Wollen sie sich etwa herausnehmen, unserem Kaiser zu widersprechen?« »Nein, Herr Amtsrat. Natürlich nicht, Herr Amtsrat«, tönte die Stimme aus dem in stocksteifer Haltung stehenden Halbach. »Gut, Halbach«, die Lautstärke Ganserts sank wieder auf ein normales Maß, »jetzt nehmen sie Fräulein von Frankenberg mit zu dieser Untersuchung. Zeigen sie ihr alles. Sie wird sie bei den Untersuchungen unterstützen.«

Amtsrat Gansert senkte den Kopf und beschäftigte sich wieder mit den Unterlagen, die vor ihm auf dem einfachen Schreibtisch lagen. Als er wieder den Blick hob, stand Halbach noch immer da, die Hände an den Hosennähten, die Nase nach oben und die Brust hervorgedrückt. »Ist noch was, Halbach? Sie können wegtreten.« Da die Bewegung Halbachs nicht augenblicklich einsetzte, schob er noch ein unfreundliches »Na wird´s bald!« nach.

Als sich Friedrich Halbach zurück an seinen Schreibtisch setzte, überkam ihn eine nie gekannte Übelkeit. Langsam ließ er die abgestandene Büroluft durch seine Lungen fließen. Warum ausgerechnet er? Warum musste er mit diesem Weibsbild nach Rossbrücken fahren? Mit jeder Sekunde verwandelte sich die Übelkeit in Ärger. Was bildete sich dieses Fräulein von Frankenberg überhaupt ein? Polizeidienst. Wollte sie die Kriminalpolizei lächerlich machen? Als junge Frau sollte sie sich lieber Gedanken über eine Heirat und die damit verbundene Haushaltsführung machen. Polizeiassistentin. Was für ein Titel. Lächerlich.

Bis er die Zugangsberechtigung zur Polizei bekam, war er erst einmal durch hunderte Gräben gekrochen, hatte unzählige Stunden Wache gestanden und dem Kaiserreich gedient. Und dieses Dämchen kam einfach so daher und wurde Polizeiassistentin. Aber so leicht würde er es ihr nicht machen. Ein Plan musste her, irgendein Gedanke, wie er sie wieder loswerden würde. Aber erst einmal musste er sich mit ihr herumschlagen.

»Halbach«, die Stimme Ganserts riss ihn aus seinen Gedanken, »noch eine kleine Bitte. Oder soll ich es Warnung nennen? Fräulein von Frankenberg ist die Tochter des Theaterdirektors von Frankenberg. Sie sollten wissen, Adolf von Frankenberg ist ein sehr enger Freund von mir. Er hat mich gebeten, seiner Tochter ihren Wunsch zu erfüllen. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, so wie Henriette Arendt, die eben erwähnte Berliner Polizistin, eine Kriminalassistentin zu werden. Also legen sie ihr, und vor allem mir, keine Steine in den Weg. Ich würde es ihnen nachtragen, Halbach. Verstehen wir uns?« Halbach nickte.

»Mensch, Halbach. Sie machen ja ein Gesicht wie nach einem Unglück. Kopf hoch. Sie werden schon Mittel und Wege finden, um die Sache zu bereinigen. Sie verstehen mich? Falls nicht, sage ich es ihnen mit klaren Worten. Auch ich bin vollkommen dagegen, dass eine Frau, noch dazu eine solch junge Dame aus gutem Hause, ihr schönes Näschen in die Angelegenheiten der Polizei stecken muss. Aber sie hat es sich in den Kopf gesetzt und ich bin ihrem Vater sehr eng verbunden.

Also tun sie alles was sie können, um ihr diesen Floh aus dem Ohr zu nehmen. Wenn sie zurück sind, möchte ich, dass dieser Spuk vorbei ist. Verstehen sie mich?

Ziehen Sie alle Register und zeigen sie ihr, dass die Polizeiarbeit Männersache ist. Noch einmal: Wenn Sie zurück sind, will ich dieses Weibsbild hier nicht mehr sehen. Halbach, sie haben freie Hand.«

»Mensch Halbach, zeigen sie ihr die Leiche. Oder noch besser: Lassen Sie Fräulein von Frankenberg die Tote untersuchen. Das wird sie sicher heilen. Und vor allem wahren sie Haltung. Lassen Sie sich irgendeine Schweinerei einfallen. Sie waren doch beim Militär. Da haben sie sicher ein riesiges Repertoire an Möglichkeiten jemanden so richtig zu schleifen. Lassen sie sich etwas einfallen. Aber denken sie immer an meine Freundschaft zu ihrem Vater. Machen sie sich und unseren Kaiser stolz!« Noch im Satz war Gansert wieder verschwunden.

»Kaiser stolz machen, jawohl!«, murmelte er, während er die Stifte zurück in die Schublade räumte. Und wer machte ihn stolz? Niemand scherte sich um seine Gefühle. Eine Frau im Polizeidienst. So ein Unsinn. War dieser Kaiser überhaupt noch bei Sinnen? Unter seinem Großvater Wilhelm I. hätte es so etwas nicht gegeben. Was kam da noch auf ihn zu, wenn jetzt schon Frauen bei der Polizei waren? Das war der Untergang des Deutschen Kaiserreichs.

»Von Frankenberg«, brüllte Halbach durch den Raum und stand auf. Helene von Frankenberg kam auf ihn zugeeilt. Erst jetzt konnte er sie in richtig ansehen. Wenigstens hatte sie bei ihrer Kleiderwahl nicht solch ein Papageienkostüm gewählt. Er mochte diese bunten, farbenfrohen Kleider nicht. Aber dass schien ihm erspart zu bleiben. Sie trug einen dunkelblauen Rock, der ihr bis über die Schuhe fiel und dazu eine weiße Bluse mit einem Rüschenaufsatz über der Knopfleiste. Ihre wirren, lockigen Haare hatte sie zu einem Knoten gebunden. Lediglich eine einzelne Strähne lag quer über der Stirn und setzte ihrem züchtigen Äußeren einen rebellischen Kontrapunkt. Ihr Gesicht hatte die Farbe von chinesischem Porzellan und auch ihre Haut war von makelloser Schönheit. Einen reizvollen Kontrast bildeten ihre fast schwarzen Augen. Augenbrauen und Haare in der gleichen Farbe verliehen ihr eine fremdländische anmutende Schönheit. Ihre edlen, zutiefst europäischen Gesichtszüge zeugten jedoch von ihrer deutschen Abstammung. Alles in allem sah sie in Halbachs Augen annehmbar aus.

»Ja, Herr Kommissar?« »Kommen sie, wir fahren nach Rossbrücken.« »Ja, Herr Kommissar.« Wie ein Hündchen folgte sie Halbach, der mit großen, energischen Schritten voraus schlurfte. Er riss im Vorübergehen seinen Hut und seinen Mantel vom Haken und öffnete die Tür. »Wir werden einen Wagen nehmen. Haben Sie schon mal eine Leiche gesehen?« Von Frankenberg nickte. »Ja, Herr Kommissar.« Friedrich sah sie aus den Augenwinkeln misstrauisch an, schwieg aber.

4. Kapitel

Schwer atmend ließ sich Halbach auf den Sitz des Wagens fallen. Helene von Frankenberg blieb vor der Wagentür stehen und begann ihren Rock zu raffen. Jetzt erst konnte Friedrich Halbach ihre Stiefel erkennen, die sie unter dem Rock trug. Braunes Leder von besonders guter Qualität. Sie waren gepflegt und staubfrei. Die kommt aus einem guten Haus, schoss ein freundlicher Gedanke durch seinen Kopf. Aber sofort gelang es ihm, den Anflug von Sympathie wieder zu zügeln. Auch wenn sie saubere, wirklich gute Schuhe trug und ordentlich angezogen war, blieb sie eine Frau. Und da gaben ihm die Wissenschaftler recht: Frauen hatten eine viel zu beschränkte Intelligenz um einen so anspruchsvollen Beruf auszuüben. Sie waren durch ihre göttliche Bestimmung dumm geblieben und so lediglich für Haus und Kinder geschaffen.

»Was ist?«, fragte er mürrisch aus dem Wageninnern zu Helene, die noch immer vor dem Wagen stand, »Brauchen sie ein Einladungskärtchen?« Zeitgleich klopfte er dem Fahrer auf die Schulter. »Wie ist ihr Name?« »Johannes, Herr Kommissar.« Der Mann in der dunkelblauen Uniform, deren Bünde mit feinen, roten Streifen verziert waren, zog seine Mütze ab und verbeugte sich devot: »Mein Name ist Johannes Baron. Aber es genügt, wenn sie mich Johannes nennen.« »Gut Johannes. Helfen sie Fräulein Wichtig in den Wagen. Und wenn sie es heute noch schafft, fahren Sie uns nach Rossbrücken.« »Jawohl, Herr Kommissar«, antwortete Baron und schlug die Hacken zusammen. Er eilte um den Wagen und reichte Helene von Frankenberg die Hand. Vorsichtig, um nicht zu viel Einblick zu gewähren, hob sie den Rock und stieg auf die metallene Schwelle, die am Wagen angebracht war, und schob sich durch die schmale Tür nach innen.

Halbach sah Johannes Baron nach. Das mochte er. Zackig, gehorsam, männlich. Dieser Mann wäre tausendmal mehr für den unteren Polizeidienst geeignet als dieses verzogene Püppchen. Er sah Helene von Frankenberg herausfordernd an und glaubte eine Mischung von Empörung und Ärger zu erkennen. Ein Gefühl von Überlegenheit stieg in ihm auf.

»So Fräulein von Frankenberg«, in Halbachs Stimme schwang eine Messerspitze Zynik mit, »Jetzt, da sie endlich sitzen, einige Regeln, die wir einhalten sollten. Zuerst sollten sie wissen, dass ich für Sie verantwortlich bin. Amtsrat Gansert hat mich gebeten, gut auf sie aufzupassen. Für sie ist also jedes Wort, das ich sage, Gesetz. Ich bin der Kommissar und sie sind lediglich eine Polizeiassistentin, was auch immer das sein mag. Und ich sage ihnen, ginge es nach mir, säßen sie jetzt sicher nicht auf diesem Sitz.«