6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: spraybooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Neil Hockaday

- Sprache: Deutsch

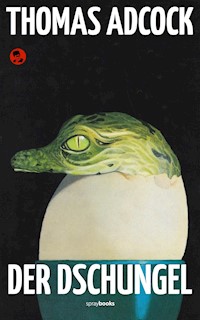

Ein Krimi zwischen den Polen skrupellose Stadtplaner auf der einen und "kleine Leute" auf der anderen Seite. Location: Hell's Kitchen, jener New Yorker Stadtteil, in der noch bis vor wenigen Jahrzehnten Mord zum Alltag gehörte … Thomas Adcocks erster Roman um Neil Hockaday beginnt mit Drohbriefen an einen populären Harlemer Pastor, auf die schon bald eine Mordserie folgt. Zufall? Oder gibt es Zusammenhänge? NYPD Detective Neil Hockadays Nachforschungen bewegen sich zwischen zwei Polen: auf der einen Seite ein skrupelloser Stadtplaner, auf der anderen die kleinen Leute aus dem alten New Yorker Stadtteil Hell’s Kitchen, die dem Wandel nicht entgehen können. Ein Schauplatz des Romans ist der sogenannte Dschungel — eine Schlucht, eine alte, rund zehn Meter unter Straßennievau geführte Eisenbahntrasse. Irgendwann Mitte der 1980er fiel Thomas Adcock auf, dass in Hell’s Kitchen häufig Obdachlose hinunter in die Schlucht dieser Eisenbahntrasse verschwanden. Er stellte sich eine ganze Kolonie von Obdachlosen vor, die irgendwo dort unten leben mussten… Mit diesem Einfall im Kopf schrieb er »Sea of Green«. Nach Erscheinen des Romans in den USA kamen einige New Yorker Journalisten auf die Idee, doch tatsächlich einmal in diesen eigentlich frei erfundenen Dschungel hinunterzusteigen und nachzuschauen. Und was fanden sie? Die Realität! Anscheinend war das, was Adcock erfunden hatte – ein paar tausend Obdachlose, die in dieser Eisenbahnschlucht lebten und von dem Philosophen Lionel angeführt wurden – die Wirklichkeit! Die Krimi-Couch schrieb in ihrer Rezension: »Meilenstein des harten Krimis – ein anarchisches Debüt, das sich gegen schnelles Lesen wehrt.« 95° Treffer, Matthias Kühn

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 495

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Der Dschungel

Ein Neil Hockaday–Roman | #1

Thomas Adcock

Übersetzt vonJürgen Bürger

Umschlagzeichnung vonNikolaus Heidelbach

Inhalt

Impressum

Widmung

Epigraph

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Epilog

Anmerkungen

Update, Januar 2016

Über den Autor

Bücher von Thomas Adcock

Erste eBook–Ausgabe 2016, v2.0

Titel der amerikanischen Originalausgabe »Sea of Green«, erschienen 1989 bei The Mysterious Press, New York

Copyright © 1989, 2016 by Thomas Adcock

Unter dem Titel »Hell’s Kitchen« zuerst auf Deutsch erschienen 1993 im Haffmans Verlag, Zürich

Copyright © 1993, 2016 der deutschen Übersetzung by Jürgen Bürger

Umschlagzeichnung Copyright © 1993, 2016 by Nikolaus Heidelbach

Überarbeitete und neu lektorierte deutsche Ausgabe

Redaktion Doris Engelke

Copyright © dieser Ausgabe 2016 bei

spraybooks Verlag Bielfeldt und Bürger GbR, Januar 2016

2016 1

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

spraybooks Verlag

Bielfeldt und Bürger GbR

Remigiusstr. 20

50999 Köln

www.spraybooks.com

ISBN: 978-3-945684-14-6

Für Kim

Gestohlenes Wasser ist süß, und

heimliches Brot schmeckt fein.

Die Sprüche Salomos, 9:17

Prolog

Das Haus war klein, eingekeilt zwischen ein leerstehendes Lagerhaus und ein Taxiunternehmen auf der West Fifty-second in der Nähe des Hudson River. Der weiße Anstrich war durch Vernachlässigung und strenge Winter größtenteils abgeblättert. Nach einem Brand waren die winzigen Fenster im oberen Stock schwarz. Tagsüber schliefen dort Tauben zwischen Glasscherben und verrottetem Holz. Nachts nagten Ratten am Moos.

Es lag etwa zweieinhalb Meter vom Bürgersteig entfernt, durch den überall Unkraut spross. Ein übermannshoher Maschendrahtzaun mit einem Tor, durch ein Vorhängeschloss gesichert, umgab den kleinen Hof. Drei Schneiderpuppen nahmen den Hof in Beschlag. Kerzengerade standen sie da, wie auf Stangen aufgespießte Vogelscheuchen. Eine trug ein Kleid mit einem Spitzenkragen und Puffärmeln. Die leeren Ärmel flatterten in der feuchten Brise von den Piers. Eine andere trug ein Herrenhemd und Krawatte. Die dritte war mit lauter Bändern und – wie es schien – billigem Modeschmuck geschmückt.

Hinter den Puppen führten zwei hölzerne Stufen zu einer schmalen Tür. Die Fenster auf beiden Seiten der Tür waren mit Brettern vernagelt. Die Ritzen zwischen den Brettern waren mit Alufolie und vergilbtem Zeitungspapier zugestopft.

Nur noch wenige Minuten bis Mitternacht. Ich stand in der tiefen Dunkelheit und lauschte.

Der Wind frischte auf. Eine Kaffeedose schepperte über den Bürgersteig. Auf der Eleventh Avenue rasten Autos und Lastwagen über regennassen Asphalt Richtung Downtown. Leise hallten Nebelhörner auf dem Wasser.

Ich trat von einem Bein aufs andere, weil meine Zehen klamm wurden. Und wartete auf das Geräusch, das zu hören ich gekommen war.

n den besseren Blocks der Fifty-second wird die Straße zu Ehren der Jazzclubs, in denen meine Mutter früher als Kellnerin gearbeitet hatte, auf Straßenschildern auch Swing Street genannt. Als meine Mutter eines Abends keinen Babysitter für mich finden konnte, nahm sie mich mit zur Arbeit. Ihr Chef war ein anständiger Kerl und sagte, es sei schon okay, solange ich niemandem im Weg stünde. An diesem Abend sang Billie Holiday »God Bless the Child« und sagte den Zuschauern, dieses Lied sei allein für mich.

So denke ich gern an New York …

Aus dem Hausinneren tönte eine raue Stimme: »Erhebt euch aus eurer Verderbtheit! Tut Buße!«

Und dann das Geräusch, dessentwegen ich gekommen war …

Kapitel 1

Neil Hockaday, Hell’s Kitchen

Da war ich also wieder.

Da war ich, startete einen neuen Versuch mit einem alten Leben; frisch eingezogen in drei zugige Zimmer eines schäbigen alten Hauses ohne Fahrstuhl in dem ausgelaugten Teil der Stadt, wo ich mit der Erfahrung aufgewachsen war, dass regelmäßige Mahlzeiten echte Errungenschaften und sich vollaufen lassen ein absoluter Sieg sind. Da war ich, der immer geglaubt hatte, dass nichts davon je wieder Teil meines Lebens sein würde.

Vor meiner neuen und doch schon ramponierten Wohnungstür riecht es im Treppenhaus ständig nach Fisch und gekochtem Fleisch und schmorenden Tomaten und gegrillten Hähnchen. Babys schreien in diesem Haus, und Paare streiten sich, und Frauen mit Haarnetzen schauen, auf Kissen gelehnt, aus den Fenstern Passanten unten auf der Straße zu.

In Manhattan kann sich ein normaler Mensch vielleicht noch eine Wohnung wie meine leisten, wenn er zufällig darüber stolpert oder, wie in meinem Fall, das Glück hat, jemanden zu kennen, der ihm hilft, darüber zu stolpern.

Bevor ich dieses Glück hatte, wohnte ich in einem kleinen Zimmer mit großem Ungeziefer unten in der Lower East Side. Das war nur vorübergehend für zwei lange Jahre, in denen ich darauf wartete, dass Judy, meine Frau, sich für unsere weitere gemeinsame Zukunft entschied, was sie jedoch letztlich auf Rat und Empfehlung ihres Anwalts nicht tat.

Wir waren fast vierzehn Jahre verheiratet gewesen, Judy und ich. Unser gemeinsames Leben war gleichzeitig süß und bitter gewesen, wie das Leben der Stadt selbst. Wir besaßen ein hübsches Haus draußen in Ridgewood, Queens, mit einem Zaun davor und einem Blumengarten dahinter; wo wir weder Kinder noch Zeit gehabt hatten; wo wir allmählich und unvermeidlich zu einer Zahl in der Scheidungsstatistik der Polizei wurden.

Und wo eines Tages ein Richter des Queens County Civil Court entschied, dass es nur recht und billig sei, wenn ich mich aus meinem hübschen Haus in Ridgewood verpisste – offiziell und auch de facto.

Weswegen ich jetzt in dem Viertel wohne, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, weil es dort billig und eine Scheidung teuer ist.

Früher mal war das ein anständiger Slum. Jeder nannte es Hell’s Kitchen.

Die Mietskasernen wurden meist hauptsächlich von Dockarbeitern und Druckern, Hausierern und Kneipenbesitzern, kleinen Ganoven und schweren Jungs bewohnt. Und von Jazzmusikern, vielen sogar. Und außerdem von einer Unzahl arbeitender Frauen mit Kindern, wie meine Mutter und ich, deren Männer und Väter gegen Hitler und Tojo kämpften. Ich erinnere mich, Knickerbocker und Krawatte getragen zu haben in der Holy-Cross-Schule – mit ihren separaten Rundbogeneingängen für Jungen und Mädchen. Damals gab es noch kein Fernsehen und nur sehr wenige Leute hatten Telefon in ihrer Wohnung. Natürlich besaß niemand eine Klimaanlage und nicht wenige hatten damals das Geld für einen Kühlschrank. Wir spielten Annie-over und Cally-up und Stoop-ball und Ballie-callie auf den Straßen, die wir uns mit Säufern, Nutten, Dieben, Falschspielern und Gangstern mit Pistolen und großen Autos teilten. Die irischen Priester beteten für unsere Seelen, ohne Ausnahme.

Heute hat sich das Viertel verändert, und es verändert sich immer weiter.

Es heißt jetzt Clinton. Nur Randfiguren der Gesellschaft nennen es wie ich immer noch Hell’s Kitchen. Irgendwo habe ich gelesen, dass der neue Name für sozialen Fortschritt steht und dass alle Neuankömmlinge, die ihn benutzen, dem Stadtteil viel Glück wünschen.

Die Neuankömmlinge – ich selbst gehöre nicht dazu, weil ich nur zurückkehre – sind jung und stets gutaussehend. Sie haben Jobs, bei denen sie den ganzen Tag saubere Fingernägel behalten, und sie zahlen hohe Mieten für renovierte Apartments mit »Charakter«. Sie scheinen alles über ausgezeichnetes Essen zu wissen, nur dass sie keine Ahnung haben, wie sie es sich in ihren renovierten Küchen selbst zubereiten können.

Aber sie wissen nichts davon, wie es hier früher war, nichts von den ungelösten Problemen von Hell’s Kitchen. Und es interessiert sie auch nicht. Sie sind viel zu sehr damit beschäftigt, sich das Ghetto ihrer Träume zu bauen.

Und dann sind da die anderen. Die Verlierer. Verzweifelt klammern sie sich an winzige Wohnungen und bedrückende Jobs in einer Stadt, die versessen darauf scheint, jeden zu vertreiben, der nicht den Anstand besitzt, Broker oder Immobilienprinz oder Medienzar zu sein. Das sind die Menschen, die um uns herum ausrutschen und fallen oder zum Scheitern getrieben werden. So oder so – jedes Jahr landen mehr von ihnen auf der Straße.

Verlierer behaupten, es hätte bei Gott einmal eine Zeit gegeben, als gewisse Dinge noch selbstverständlich waren: Franklin D. Roosevelt war immer der Präsident, Joe Louis war immer der Champ, Paul Muni spielte in jedem Film, und ganz allgemein glaubte man, wir säßen alle in einem Boot.

Meistens höre ich solche Sentimentalitäten gern, da es in dieser brutalen Zeit beruhigend auf mich wirkt und da mir auffällt, dass ich mich schon immer zu den Verlierern des Lebens hingezogen fühlte. Das ist meine Natur, und deshalb kann ich nichts dagegen tun, und vielleicht bin ich ja auch selbst ein Verlierer.

Ich will damit sagen, dass ich an dem Tag, an dem ich mich dank eines Burschen namens Buddy-O in Hell’s Kitchen wiederfand, so wenig brauchbare Kenntnisse des Stadtteils besaß wie jeder x-beliebige der gutaussehenden Neuankömmlinge oder einer der alteingesessenen Verlierer. Zum Beispiel hatte ich keine Ahnung, dass die Vergangenheit nie wirklich vergangen ist, gleichgültig, wie sehr Menschen versuchen, die Erinnerung zu planieren.

Aber auch das würde ich noch – gegen meinen Willen – lernen. Außerdem würde ich lernen, dass in Hell’s Kitchen an jeder Ecke ein Albtraum lauert.

Ich heiße Neil Hockaday, aber jeder nennt mich einfach Hock – bis auf meinen einzigen noch lebenden Verwandten. Das wäre dann mein Onkel Liam Hockaday, drüben auf der anderen Seite, in Dún Laoghaire, Irland.

Ich trage die goldene Marke eines Detectives des New York Police Department, das es die letzten vierzehn Jahre für angebracht hielt, mich einer Abteilung zuzuweisen, die offiziell Street Crimes Unit – Manhattan heißt. Die aber von jedem Polizisten und allen Spitzeln und Ganoven und Staatsanwälten und Kautionsstellern und Klugscheißern nur SCUM Patrol genannt wird. Dies ist in Kurzform eine gute Möglichkeit, den Charakter meiner Klientel zu umschreiben – Abschaum.

Wenn ich sage, die SCUM Patrol trägt Zivil, dann meine ich sehr zivil. So zivil und alltäglich, dass ich meistens wie ein x-beliebiger Gast aussehe in einem Imbiss namens Munson's Diner ganz in der Nähe meiner jetzigen Wohnung an der Ecke West Forty-third und Tenth Avenue, genau wie in Slaughter on Tenth Avenue …

Im Munson’s ist die Zeit im Februar 1955 stehengeblieben. Die Typen dort tragen khakifarbene oder grüne Arbeitshemden und dazu passende Hosen, und ihre Namen sind in roter Schrift auf die Brusttaschen gestickt. Und sie tragen weiße Socken in schwarzen Sicherheitsschuhen mit Stahlkappen, Jacken und wattierte Tarnwesten und olive-braune Strickmützen, die sie vom Staat bekamen, als sie Korea einen Besuch abstatteten.

Bei der Arbeit versuche ich, wie ein Stammkunde von Munson’s auszusehen, mit dem es abwärts geht. Ich rasiere mich vielleicht zweimal die Woche, und ich gehöre zu denen, die sich zweimal am Tag rasieren müssen. Ich streife scheinbar ziellos durch die Straßen und sehe aus, als würde ich Rye aus der Flasche in einer Papiertüte trinken und als hätte ich Probleme, von denen man lieber nichts wissen will. Man denkt sich, dass ein Kerl, der so aussieht, einen großen Teil des Tages mit sich selbst redet oder Stimmen lauscht, die niemand sonst hört, und dass er wahrscheinlich schlecht riecht. Wenn man ihn also auf sich zukommen sieht, hält man automatisch den Atem an und schaut betont an ihm vorbei, vermeidet Blickkontakt und will nicht riskieren, angebettelt zu werden, und hofft bei Gott, dass er keine Läuse hat, die von ihm abspringen.

In der Papiertüte habe ich übrigens keine Flasche Rye. Sondern mein Funkgerät. Und außer der üblichen .38er Police Special im Gürtelhalfter trage ich noch eine .32 Beretta Puma Automatic an meiner linken Wade und eine große, hässliche, schwere Kanone im Schulterhalfter – eine .44er Charter Arms Bulldog. Meine goldene Dienstmarke trage ich normalerweise an einer Kette um den Hals, vom Hemd oder Pullover verdeckt.

Meine Verkleidung als ein Stück Tapete im Munson’s leuchtet sofort ein, wenn man weiß, dass es neben den Medien, der Unterhaltungsindustrie, den Verlagen, der Modebranche, der Mafia, den verschiedenen politischen Mauscheleien, der Spionage unter den UN-Typen und den üblichen vornehmen Betrügereien und Diebstählen, begangen in Konferenzräumen mit Mahagonischreibtischen, auch noch die niedrigeren Sphären der New Yorker Kriminalität gibt: kleine Ladendiebe, Taschendiebe, sonstige Langfinger, Schläger, Straßenräuber, Ausreißer aus dem bürgerlichen Amerika, die komplette Palette an Mördern, die normalen zwei Gruppen von Nutten und Transvestiten, Verkäufer unechter Wettscheine und alle möglichen anderen Schwindler, Händler der verschiedensten zweifelhaften Geschenkartikeln sowie Unternehmer der inoffiziellen Zweige der Pharmaindustrie.

Mein Job ist es, ignoriert zu werden, oder doch wenigstens unauffällig zu sein, damit ich wenigstens ab und zu ein paar dieser Ganoven daran hindern kann, einige ihrer natürlichen Opfer auszunehmen: Leute von außerhalb, grauhaarige Theaterbesucherinnen, reiche Kunden der Fifth Avenue, Frauen mit tiefen Stirnfalten, die morgens Männeranzüge und Reeboks tragen, blauäugige Typen mit Aktenkoffern aus Lederimitat und Matronen, die vor der Radio City Music Hall Schlange stehen mit ihren großen, leicht zu klauenden Handtaschen voll Kreditkarten, mit denen man einen vierundzwanzigstündigen Einkaufsbummel machen kann, bevor sie gesperrt werden können.

Ich denke, dass ich meine Arbeit gut mache, auch wenn es nicht gerade umwerfend viel »öffentliche Dankbarkeit« für meine Dienste gibt. Ich weiß das, weil ich zu oft von Leuten angestarrt werde, die mich dringender in ihrer Nähe brauchen, als sie mich tatsächlich in der Nähe haben wollen.

Trotz all des Ärgers und der Art meiner Verkleidung ist für mich der Dienst bei der SCUM Patrol einer der attraktivsten Jobs bei der Polizei. Vor allem, weil ich meist selbstständig arbeiten kann. Was bedeutet, man baut darauf, dass ich zumindest ein halb ehrlicher Cop bin in einer Stadt, die zu drei Vierteln korrupt ist.

Außerdem kann ich sagen, dass mein Job interessant ist, was man von den meisten Jobs nicht mehr behaupten kann, das gilt auch für meisten Jobs von Cops. So wie’s auf meiner Streife aussieht, bin ich in Stundenintervallen allein auf den Straßen unterwegs: Achtundfünfzig Minuten laufe ich mit offenen Augen und Ohren herum, und dann kommen zwei Minuten voller Überraschungen.

Egal was passiert, ich muss immer vorbereitet sein. Weil die Überraschungen von angenehm bis tödlich sein und aus absolut jeder Richtung kommen können.

Nehmen wir zum Beispiel dieses letzte Mal, als ich von Buddy-O hörte.

Kapitel 2

Es war Freitagnachmittag, der 9. November, um Viertel nach vier und einer dieser trüben, grauen Tage, an denen die Stadt wie eine Sammlung von Schnappschüssen aus den vierziger Jahren aussieht – diese quadratischen Dinger mit den gebogenen Rändern. Ich hatte mich in meiner neuen Wohnung eingerichtet, war seit etwa zehn Tagen wieder im Dienst. Ich saß gerade vor einem großen Stapel Festnahmeprotokollen in einem winzigen Büro, in dem man Platzangst kriegen konnte, im ersten Stock des Midtown-North Reviers, zu dem ich bis Silvester abkommandiert war.

Auf der einen Seite befand sich die Toilette, auf der anderen der Aufenthaltsraum, in dem ungefähr zwei Dutzend uniformierte Cops Sandwiches aus Papiertüten vertilgten und sich einen Film auf WOR-TV ansahen – Gorilla at Large, mit Lee J. Cobb, Cameron Mitchell, Raymond Burr und Lee Marvin. Bei dem Film ging es um einen mutierten Zirkusgorilla, der gern Menschen biss und auf sie eindrosch, und um die Dreiecksbeziehung zwischen der schönen Trapezartistin, dem zwielichtigen Zirkusdirektor und einem ernsten jungen Hauptdarsteller, der offenbar als einziger Mensch auf der Welt glaubte, dass der Gorilla im Grunde seines Herzens ein liebenswürdiges und sanftmütiges Wesen war.

Die Wand war so dünn, dass ich alles über den Film mitkriegte. Mein Büro war in geschmackvollem Amtsgrün gehalten – inklusive der Scheibe des einzigen Fensters, das sonst eine schöne Aussicht auf den zentralen Lichtschacht geboten hätte. In dem Büro standen zwei kleine, beigefarbene Schreibtische, ich arbeitete an dem mit dem Telefon darauf.

Ich hatte ein Hero Sandwich von Blimpie gegessen und dachte über Truthahnbrust und Thanksgiving und Weihnachtsbäume nach und darüber, dass meine Ex-Frau die Zeit des Friedens und der Nächstenliebe und ziemlich schwerer Depressionen das erste Mal mit ihrer neuen Flamme verbringen würde, einem Burschen, dessen Name sich wie eine Erkrankung der Atemwege anhört – Pflam. Sie und Pflam, der nicht mal Cop war, planten, die Feiertage in einem rechteckigen Staat irgendwo im Westen zu verbringen, wo all die anderen Pflams Rüben oder weiß der Teufel was anbauten. Außerdem versuchte ich einen Bericht über die amüsanten Details einer Festnahme zu tippen, die mir in der Nacht zuvor gelungen war und bei der es um einen der ältesten Schwindel in New York City gegangen war – die Nummer mit dem sprechenden Hund. Das Tippen war nicht ganz einfach, da die Buchstaben und auf der alten Remington Standard fehlten, die Worte oder konnte ich daher nicht verwenden.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!