Der Erste Weltkrieg E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gruner + Jahr

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Historiker nennen den Ersten Weltkrieg die "Urkatastrophe" des 20. Jahrhunderts. Denn der von 1914 bis 1918 tobende Konflikt ist der blutigste Krieg, den die Menschheit bis dahin zu überstehen hatte - und er prägt den weiteren Verlauf der Geschichte. Die kaiserlichen Monarchien Deutschland und Österreich-Ungarn brechen zusammen, England und Frankreich werden entscheidend geschwächt, im einstigen Zarenreich übernehmen bolschewistische Revolutionäre die Macht. 1917 treten die USA in den Krieg ein, die künftige Supermacht; ihre Auseinandersetzung mit der kommunistischen Sowjetunion wird die Weltpolitik in der zweiten Jahrhunderthälfte bestimmen. Besonders folgenschwer indes ist der Krieg für die Deutschen, die ihre Niederlage nicht ertragen können - und der Wille, die Schmach mit allen Mitteln zu revidieren, lässt das NS-Regime Deutschland abermals in einen verheerenden Krieg führen. Von dem Weltenringen, das dieses Zeitalter einleitet, erzählt dieses Buch. 2014 jährt sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Aus diesem Anlass legt GEO EPOCHE, das Geschichtsmagazin der GEO-Gruppe, die Ausgabe über den gewaltigen Konflikt neu auf - zum ersten Mal in elektronischer Form und um zwei Texte erweitert, die das entscheidende Gefecht an der Marne in den ersten Kriegsmonaten sowie den kurzen Frieden an der Westfront zu Weihnachten 1914 berichten. So entsteht, auch ohne Bilder, ein noch umfassenderes Panorama jener 50 Kriegsmonate, die die Welt veränderten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Erste Weltkrieg

Von Sarajevo bis Versailles: die Zeitenwende 1914–1918

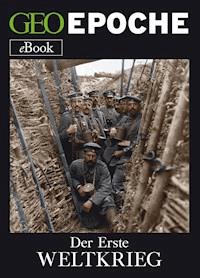

Herausgeber:Michael SchaperGEOEPOCHEDas Magazin für GeschichteGruner + Jahr AG & Co KG, Druck- und Verlagshaus, Am Baumwall 11, 20459 Hamburgwww.geo-epoche.deTitelbild: akg

Liebe Leserin, lieber Leser,

Historiker nennen den Ersten Weltkrieg die „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts. Denn der von 1914 bis 1918 tobende Konflikt ist der blutigste Krieg, den die Menschheit bis dahin zu überstehen hat; er zerstört alle naiven Fortschrittsutopien der Jahrhundertwende, zeigt das Vernichtungspotenzial industrialisierter Nationen – und prägt den weiteren Verlauf der Geschichte.

Die kaiserlichen Monarchien Deutschland und Österreich-Ungarn brechen zusammen, Großbritannien und Frankreich werden geschwächt, im einstigen Zarenreich übernehmen bolschewistische Revolutionäre die Macht. 1917 treten die USA in den Krieg ein, die künftige Supermacht; ihre Auseinandersetzung mit der kommunistischen Sowjetunion wird die Weltpolitik in der zweiten Jahrhunderthälfte bestimmen.

Besonders folgenschwer indes ist der Krieg für die Deutschen, die ihre Niederlage nicht ertragen können – und der Wille, die Schmach mit allen Mitteln zu revidieren, lässt das NS-Regime Deutschland abermals in einen verheerenden Krieg führen.

Von dem Weltenringen, das dieses Zeitalter einleitet, erzählt dieses Buch. Von der Gewissenlosigkeit der Offiziere auf beiden Seiten, die Zehntausende in sinnlosen Attacken opferten. Und von der Hybris der Politiker, die stets auf Eskalation setzen. So ist es in dem zehnmonatigen Gemetzel bei Verdun, in dem 1916 mehr als 200.000 Männer ums Leben kommen. So ist es auch auf anderen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs – an der Ostfront, wo in der Schlacht von Tannenberg innerhalb von fünf Tagen Zehntausende Männer sterben, oder auf der türkischen Halbinsel Gallipoli, wo mehr als 130.000 Soldaten umkommen.

2014 jährt sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Aus diesem Anlass legt die GEOEPOCHE-Redaktion die Ausgabe über den gewaltigen Konflikt neu auf – zum ersten Mal in elektronischer Form und um zwei Texte erweitert, die von dem entscheidenden Gefecht an der Marne in den ersten Kriegsmonaten sowie dem kurzen Frieden an der Westfront zu Weihnachten 1914 berichten.

So entsteht, auch ohne Bilder, ein noch umfassenderes Panorama jener 51 Kriegsmonate, die die Welt veränderten.

Michael SchaperChefredakteur GEOEPOCHE

Inhalt

ZeitenwendeDas Ende der Alten WeltVon Ute Frevert

Kriegsbeginn 1914Das AttentatVon Heinrich Jaenecke

Marne-SchlachtDie Wende vor ParisVon Jürgen Bischoff und Andreas Sedlmair

WirtschaftKommandeur der HeimatfrontVon Jens-Rainer Berg

24. Dezember 1914Und plötzlich: FriedenVon Ulrike Rückert und Joachim Telgenbüscher

Krieg im WestenVerdunVon Cay Rademacher

GlobalisierungEine Welt in WaffenInterview mit dem Historiker Stig Förster

GiftgasDer Tod aus dem LaborVon Caroline Lahusen

SchriftstellerAugenzeugen

LiteraturHeldentum und TotentanzVon Jörg Vollmer

KolonienDie Front in den TropenVon Harald Martenstein

Krieg im OstenDie heimlichen HerrscherVon Jörg-Uwe Albig

Russische RevolutionLeninVon Anja Fries

Ende des Osmanischen ReichesAufstand in ArabienVon Emanuel Eckardt

Kriegsende 1918Wir sind das VolkVon Jürgen Bischoff

Versailler VertragDer gescheiterte FriedenVon Jens Schröder

ZeitleisteDaten und FaktenVon Nina Daebel und Olaf Mischer

Zeitenwende

Das Ende der Alten Welt

Gewalt und Ausmaß des Ersten Weltkriegs sprengen alle Dimensionen vorheriger Konflikte und traumatisieren Millionen. Die Großmächte der Alten Welt gehen unter oder werden enorm geschwächt. Am Ende ist die alte Ordnung zertrümmert und Europa erschüttert

Von Ute Frevert

Bereits die Zeitzeugen jener Tage spürten es: Der Krieg, der im August 1914 begann und im November 1918 sein Ende fand, war etwas Einschneidendes. Er setzte eine historische Zäsur, trennte Altes von Neuem. Er trug, wie Kurt Tucholsky 1920 schrieb, „das bürgerliche Zeitalter“ zu Grabe, und er eröffnete eine neue Epoche, deren Signatur den damals Lebenden noch verborgen blieb: „Was jetzt kommt, weiß niemand.“

Man möchte sie um ihre Ahnungslosigkeit beneiden. Was kam, war eine Ära der Katastrophen, wie der 1917 geborene Historiker Eric Hobsbawm die Zeit bis 1945 nannte. Für seinen Fachkollegen Ernst Nolte leitete der Erste Weltkrieg die Epoche des „europäischen Bürgerkrieges“ ein, die mit der Niederlage des Nationalsozialismus endete. Für Mark Mazower, Jahrgang 1958, markiert er den Anfang eines Jahrhunderts, das Europa in einen „dunklen Kontinent“ verwandelte und es zum Schauplatz erbitterter weltanschaulicher Konflikte machte. Historiker, gleich welcher Generation oder politischen Haltung, stimmen mit den Zeitgenossen darin überein, die Jahre 1914 bis 1918 als epochalen Bruch zu deuten.

Was brach da ab und auseinander? Tucholsky und andere sprachen von einer „bürgerlichen“ Epoche, die 1914 zu Ende gegangen sei. Sie meinten damit das 19. Jahrhundert, in dem die Wertmaßstäbe des gebildeten Bürgertums den Ton angaben: die Hochschätzung von Individualität, persönlicher Leistung, rationaler Wissenschaft, gepflegter Geselligkeit, familiärer Intimität und zivilen Betragens. Dazu gehörte aber auch die Überzeugung, dass Konflikte durch Kompromiss und Ausgleich zu lösen seien statt durch Gewalt und physischen Zwang. Das galt für familiäre oder Nachbarschaftsstreitigkeiten nicht anders als für Arbeitskämpfe und außenpolitische Spannungen. Krieg und Gewalt hielt man zwar nicht für gänzlich illegitim, doch sollten sie sich möglichst auf Fälle existenzieller Gefährdung beschränken und in ihrem Ausmaß streng begrenzt werden.

Sicherlich war die Geschichte des 19. Jahrhunderts nicht ganz so zivil, wie von Tucholsky und anderen gesehen. Dafür enthielt sie zu viele dunklere Schattierungen: die sozialen Ungleichheiten einer kapitalistischen Klassengesellschaft, die Diskriminierungen von Frauen, den Antisemitismus, autoritäre Regierungssysteme. Die zwischenstaatlichen Beziehungen waren mitnichten nur durch friedliche Verhandlungen und freundliche Monarchenbesuche geprägt; Kriege wurden sehr viel häufiger aus machtpolitischem Kalkül heraus angezettelt als aus existenziellen Zwängen.

Dennoch überwog – bei Zeitgenossen ebenso wie bei späteren Historikern – der Eindruck einer fortschrittlichen Entwicklung. Langsam, aber stetig schien alles besser zu werden: Die Wirtschaft boomte, der gesamtgesellschaftliche Wohlstand wuchs, krasse Not verschwand; rasante technische Innovationen erweiterten die Handlungs- und Bewegungsspielräume von Millionen, sozialpolitische Maßnahmen dämpften den Klassenkonflikt.

Außenpolitisch hatte man sich an Spannungen und Krisen gewöhnt – lebte aber auch in der Gewissheit, sie seien diplomatisch zu lösen. Allen Rivalitäten zum Trotz waren die europäischen Nationen ökonomisch und kulturell eng miteinander verbunden. Zudem einte sie das Bewusstsein der Überlegenheit gegenüber allen nichteuropäischen Kulturen und Zivilisationen.

Die meisten Menschen blickten somit zur Jahrhundertwende hoffnungsvoll in die Zukunft. Der Krieg zerstörte diesen Optimismus. Er veränderte Europa und die Welt tiefgreifend und dauerhaft.

Was aber hat diesen epochalen Bruch bewirkt? Der Hamburger Historiker Fritz Fischer meinte in den 1960er Jahren nachweisen zu können, dass Deutschland den Krieg bereits seit 1912 vorbereitet und die Krise in Sarajevo als Vorwand benutzt habe, um endlich „nach der Weltmacht“ zu greifen. Gegen diese Lesart gibt es zahlreiche Einwände; vor allem Fischers These von einem kühl berechneten, zielbewusst inszenierten Krieg hat der Überprüfung nicht standgehalten. Doch einig ist die Forschung sich heute darin, dass der Schlüssel zum Kriegsausbruch tatsächlich in Berlin gelegen hat und dass langfristige Ursachen ebenso wie kurzfristige Verwicklungen und riskante Kalkulationen dazu geführt haben.

Das Deutsche Reich, 1871 als neue Großmacht in der Mitte Europas entstanden, hatte sich seit den 1890er Jahren von der eher zurückhaltenden Außenpolitik verabschiedet, wie sie unter Bismarck betrieben worden war. Gestützt auf eine starke Wirtschaft und eine rasch wachsende Bevölkerung, sollte Deutschland fortan auch außen- und weltpolitisch eine größere Rolle spielen. Um diesen Anspruch zu befestigen, suchte man nicht nur den Kolonialbesitz zu erweitern, sondern rüstete auch Heer und Flotte massiv auf. Statt die Besorgnisse, die dieser Expansionskurs bei anderen europäischen Mächten weckte, durch geschickte Diplomatie zu besänftigen, heizte man sie durch forsches Auftreten und machiavellistische Manöver sogar noch an. Die Folge war, dass Deutschland nun international zunehmend isoliert war – und sich „eingekreist“ sah.

Das Kalkül der Reichsleitung, dass die kolonialpolitischen Konflikte zwischen Großbritannien, Frankreich und Russland die Briten aus ihrer splendid isolation reißen und mit logischer Notwendigkeit an Deutschlands Seite treiben würden, ging nicht auf. Stattdessen verband sich Großbritannien 1904 in einer Entente Cordiale mit Frankreich und suchte 1907 die Annäherung an Russland. Auf die maritime Rüstungsprovokation Deutschlands reagierte es, indem es ebenfalls seine Flotte verstärkte, sodass sich der Abstand zwischen beiden Ländern eher vergrößerte.

Dennoch spielte der deutsch-britische Antagonismus für die Berliner Politik eine strukturell geringere Rolle als Deutschlands Spannungen mit Frankreich und Russland. Die Beziehungen zum westlichen Nachbarstaat waren seit 1870/71 überaus problematisch, und die Annexion Elsass-Lothringens blieb für Frankreich eine offene Wunde. Dass Paris 1892 Moskau als Bündnispartner gewonnen und seine politische Isolation überwunden hatte, erfüllte die deutschen Politiker mit wachsender Sorge.

Die massive Aufrüstung der französischen und russischen Armeen verstärkte das Bedrohungsgefühl in Berlin, auf das man mit dem Schlieffenplan militärisch reagierte (der Plan sah vor, dass Deutschland im Kriegsfall via Belgien zunächst Frankreich angreifen würde, um sich nach einem erhofften schnellen Sieg dann im Osten gegen Russland zu stellen). Ein künftiger Krieg, davon gingen Politiker ebenso wie Generäle aus, würde für Deutschland ein Zweifrontenkrieg sein – gegen Paris und Moskau.

Zugleich aber verstärkte sich der Eindruck, dass das Reich einem solchen Doppelkonflikt militärisch von Jahr zu Jahr weniger gewachsen sein werde. Trotz Hochrüstung war eine Überdehnung der Ressourcen absehbar, in finanzieller wie in sozialer Hinsicht. Der deutsche Generalstab drängte deshalb spätestens seit 1912 auf einen Krieg. „Je eher, desto besser“ – so Generalstabschef Helmuth von Moltke. In der Julikrise, die dem Attentat in Sarajevo am 28. Juni 1914 folgte, intensivierten die Militärs ihren Druck auf die Regierung, bis der Kaiser schließlich am 1. August die Mobilmachung anordnete.

Dass die militärischen Verantwortlichen in Berlin ebenso wie in Paris und London, Sankt Petersburg und Wien Gewehr bei Fuß standen und ihre Kriegsbereitschaft bekräftigten, kann man mit deren professionellem Interesse erklären. Dass die Staatsmänner aber auf sie hörten und ihrem Drängen nachgaben, bleibt begründungsbedürftig. Auch hier trifft die Hauptschuld – aber nicht die Alleinschuld – die Regierung in der Berliner Wilhelmstraße. Sie hätte die Eskalation des serbisch-österreichischen Konflikts verhindern können, tat aber das genaue Gegenteil. Auch wenn sie den großen Krieg nicht hundertprozentig wollte, so nahm sie ihn doch billigend in Kauf, ohne die Ziele und Konsequenzen hinreichend zu bedenken.

Der Vorwurf, leichtfertig, unverantwortlich und ohne gründliche Abwägung gehandelt zu haben, ist jedoch auch den Staatsmännern in den übrigen europäischen Hauptstädten zu machen. Selbst wenn sich ihr Handlungsspielraum zunehmend verengte, so ließen sie es an der gebotenen Umsicht angesichts einer derart existenziellen Entscheidung fehlen. Statt sich deren Folgen kühl-rational vor Augen zu führen, verharrte man in Prestigedenken und flüchtete sich in Pathosformeln von nationaler Ehre und Schande.

Auf die Gnade der Unwissenheit konnte sich dabei niemand berufen: Warnungen vor dem ungeheuren militärischen Zerstörungspotenzial, das in Jahren der Hochrüstung angehäuft und ständig neu produziert worden war, hatte es zuhauf gegeben. Inzwischen war ein kurzer Krieg à la 1870 ebenso illusorisch wie die Hoffnung, seinen Ausgang durch ein paar Entscheidungsschlachten besiegeln zu können. Das wirkliche Ausmaß des Tötens überstieg dann im Krieg das Vorstellungsvermögen der Zeitgenossen und verstärkte das Bewusstsein selbst der Warner, eine Epochenwende zum Schlechteren zu erleben.

Als epochal wurde auch die globale Dimension wahrgenommen, die der Konflikt annahm. Zwar hatten bereits die Napoleonischen Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts ganz Europa erfasst. Die folgenden militärischen Konflikte jedoch hatten sich zwischen wenigen Teilnehmern und auf begrenztem Territorium abgespielt. 1914 aber war angesichts der verdichteten Bündnissysteme und der kollektiven Kriegserwartung eine solche Lokalisierung nicht mehr möglich.

Bereits vor Ausbruch der Feindseligkeiten sprach etwa der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg von einem drohenden „Weltkrieg“ – wobei „Welt“ allerdings weitgehend deckungsgleich mit Europa und seinen Kolonien gedacht wurde. Denn dass diese europäische Welt im Verlauf und in der Folge des Krieges aus den Fugen geraten würde, dass insbesondere mit den USA und Japan neue, außereuropäische Akteure auf der Bühne erschienen, dass auch die weltpolitische Stellung der Siegerstaaten Frankreich und Großbritannien enorm geschwächt würde, dass beide um ihre Kolonialreiche kämpfen müssten und diesen Kampf alsbald verlieren würden – all das konnten selbst die leichtfertigen Akteure in den europäischen Hauptstädten von 1914 nicht ahnen.

Kriegsbeginn 1914

Das Attentat

Mit zwei Schüssen eines jungen Fanatikers auf dem Balkan beginnt der Erste Weltkrieg, der Europas friedliches, bürgerliches Zeitalter beendet. Als ein serbischer Nationalist am 28. Juni 1914 in Sarajevo den österreichischen Thronfolger ermordet, setzt in den Hauptstädten der Alten Welt ein verhängnisvolles Wechselspiel aus Drohungen und Beistandsschwüren ein. In Berlin und Wien, in Paris und Sankt Petersburg nutzen die Militärs das Attentat als Vorwand, um auf Krieg zu drängen. Und die Politiker und Monarchen lassen sich drängen – getrieben von der Angst, dass derjenige verliert, der als Zweiter zuschlägt

Von Heinrich Jaenecke

Es ist ein strahlender Sonntagmorgen, dieser 28. Juni 1914 in Sarajevo. Ein wolkenloser Himmel wölbt sich über dem orientalischen Gassengewirr mit seinen Moscheen und Minaretten. Die Stadt ist festlich geschmückt – überall Fahnen, Girlanden, das Bild des hohen Besuchers in vielen Schaufenstern: Die Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas erwartet den künftigen Kaiser, Erzherzog Franz Ferdinand.

Man hat den Termin auf einen Sonntag gelegt, damit die Bevölkerung der ehemals türkischen Provinz die Möglichkeit hat, ihn zu begrüßen. Franz Ferdinand kann jeden Tag an die Spitze des Reiches berufen werden, denn Kaiser Franz Joseph, der Österreich-Ungarn seit mehr als einem halben Jahrhundert regiert, steht im 85. Lebensjahr.

Für den Fall der Machtübernahme hat sich der 50-jährige Thronfolger, ein Neffe des Kaisers, viel vorgenommen. Er will den morschen Vielvölkerstaat umstrukturieren und die österreichisch-ungarische Zweierherrschaft durch Einbeziehung der südslawischen Völker in eine „Triade“ umwandeln. Eine Art „Jugoslawien“ unter dem Dach des Hauses Habsburg soll die Monarchie stabilisieren.

Solche Pläne machen Franz Ferdinand in der Wiener Hofburg nicht gerade beliebt. Auch beim Volk ist der Erzherzog nicht populär. Die Thronfolge ist ihm durch den Selbstmord des Kronprinzen Rudolf, des einzigen Sohnes Franz Josephs, zugefallen. Als Neffe des Kaisers war Franz Ferdinand der Nächste in der dynastischen Erbfolge: ein verschlossener, hochfahrender Mensch, der zudem die falsche Frau geheiratet hat, eine böhmische Gräfin, die nach den Regeln des Hauses Habsburg nicht standesgemäß war. Um das Plazet des Kaisers für diese „morganatische“ Ehe zu erhalten, musste Franz Ferdinand für seine Nachkommen auf alle dynastischen Rechte verzichten.

Seine Frau Sophie darf bei öffentlichen Auftritten – und die gibt es nahezu täglich – nicht an der Seite ihres Mannes erscheinen und bei Banketten nicht neben ihm an der Tafel sitzen. Diese Demütigung begleitet sie durch das Leben.

Franz Ferdinand, der seine Frau zutiefst liebt, nimmt Sophie mit auf die Reise nach Sarajevo. Sie soll einmal heraus aus der Wiener Stickluft. Zudem ist der 28. Juni der Tag, an dem Franz Ferdinand auf die Thronfolge für seine Nachkommen verzichtet hat, um Sophie heiraten zu können. Er hat sich ein besonderes Geschenk ausgedacht: Sophie wird mit ihm im selben Wagen durch die Stadt fahren (was ihr in Wien nicht gestattet ist). Wenigstens hier unten in Bosnien sollen die Leute sehen, dass der Platz der Frau des künftigen Kaisers an der Seite ihres Mannes ist. Es wird für beide eine Reise in den Tod.

Bosnien und die Herzegowina, seit 1878 unter österreichischer Verwaltung und 1908 von der Donaumonarchie annektiert, ist das Unruhezentrum der Region: Die muslimischen Bosniaken und die katholischen Kroaten haben zwar weitgehend ihren Frieden mit der Habsburger Doppelmonarchie gemacht, doch die Mehrheit der in Bosnien lebenden Serben – mit mehr als 40 Prozent der Einwohner die größte Bevölkerungsgruppe – will die Vereinigung mit dem „Mutterland“, dem Königreich Serbien. In der heraufziehenden Epoche der Nationalstaaten keine absonderliche Idee. Für Wien jedoch Hochverrat.

Serbien schürt die Anschlussbestrebungen nach Kräften, was zu permanenten Spannungen zwischen Wien und Belgrad führt. Zentrum der großserbischen Agitation ist der Geheimbund „Schwarze Hand“. Sein eigentlicher Name lautet „Ujedinjenje ili Smrt“ („Einheit oder Tod“), und sein politisches Fernziel ist die Vereinigung aller Südslawen – Serben, Bosnier, Kroaten und Slowenen – unter serbischer Führung.

Da Franz Ferdinand, ein im Grunde liberaler Reformer, für die Südslawen eine Autonomie unter dem Dach der österreichischen Monarchie anstrebt, ist er zum meistgehassten Mann der „Schwarzen Hand“ geworden. Er muss beseitigt werden. Der Besuch des Erzherzogs in Sarajevo ist eine unwiederholbare Chance – wenn nicht jetzt, wann dann? Die Visite ist Monate zuvor bekannt gemacht worden, das Programm steht fest – Zeit genug, um das Attentat generalstabsmäßig zu planen.

Das Mordkommando besteht aus sieben jungen Männern: sechs bosnischen Serben und einem bosnischen Moslem, die jüngsten 17 Jahre alt. Drei von ihnen, darunter die Attentäter Gavrilo Princip und Nedeljko Cabrinovic (beide 19), sind in Belgrad von der „Schwarzen Hand“ ausgebildet worden. Vor ihrer Abreise nach Sarajevo erhielten sie Revolver und Handgranaten, dazu Zyankali, um dem Feind nicht lebend in die Hand zu fallen. Serbische Grenzposten haben ihnen beim Übertritt auf k. u. k. Territorium geholfen.

Inwieweit sogar serbische Regierungsstellen an dem Unternehmen beteiligt waren, ist nie eindeutig geklärt worden. Sicher scheint jedoch zu sein, dass hohe Dienststellen zumindest gerüchtweise Wind von der Sache bekamen, ohne indessen einzugreifen.

Anfang Juni treffen die drei aus Serbien eingeschleusten Terroristen in Sarajevo ein. Sie werben vier weitere Komplizen an – es gibt genügend junge Leute in der Stadt, die sich einem Selbstmordkommando wie diesem anschließen würden.

Am Morgen des 28. Juni 1914 verteilen sich die sieben entlang der Fahrstrecke und mischen sich unter die wartende Menge auf der Uferpromenade am Fluss Miljacka. Das Datum dieses Tages gibt ihnen Kraft, denn der 28. Juni ist St.-Veits-Tag, der mythische Nationalfeiertag der Serben, an dem sie der Niederlage gegen die Türken 1389 auf dem Amselfeld gedenken.

An diesem heiligen Tag also begrüßt Sarajevo den Todfeind Serbiens. Er kommt im offenen Wagen, das Verdeck zurückgeschlagen, in Generalsuniform, den Stulpenhut mit dem grünen Federbusch auf dem Kopf, seine Gemahlin neben ihm, ganz in Weiß.

Die Mörder haben leichtes Spiel. Es gibt kaum Sicherheitsvorkehrungen. Franz Ferdinand und seine Frau fahren in „eine Allee von Bombenwerfern“, wie der deutsche Botschafter in London zwei Wochen später schreibt, als die ersten Ermittlungsergebnisse bekannt werden.

Das Automobil des Thronfolgerpaares – der zweite von vier Wagen – passiert die Positionen der ersten beiden Verschwörer, ohne dass etwas geschieht. Offenbar hat die jungen Burschen der Mut im letzten Augenblick verlassen. Der dritte Posten ist Cabrinovic. Er zündet eine Handgranate und wirft sie in den Wagen des Erzherzogs. Die Bombe fällt auf das zurückgeschlagene Verdeck und rollt von dort auf das Pflaster, wo sie explodiert – Entsetzen, Panik. Franz Ferdinand lässt halten. Der Attentäter flieht, wird aber gefasst. Er schluckt das Zyankali, doch es wirkt nicht, er muss sich nur übergeben.

Ein Offizier aus der Begleitung des Erzherzogs ist im Nacken verwundet und wird ins Krankenhaus gebracht. Franz Ferdinand lässt in hoher Geschwindigkeit zum Rathaus weiterfahren – zu schnell für die übrigen vier Verschwörer.

Im Rathaus ist ein Empfang vorgesehen. Der Bürgermeister verliest seine vorbereitete Rede. Franz Ferdinand bewahrt mühsam Haltung. Nach dem Empfang will er das Programm jedoch beenden und stattdessen den verwundeten Offizier im Krankenhaus besuchen.

Dem Fahrer ist die Änderung der Route nicht mitgeteilt worden. Er biegt, wie ursprünglich vorgesehen, von der Uferpromenade in eine schmale Straße ein, die in die Innenstadt führt. Der neben ihm sitzende Provinzgouverneur befiehlt ihm, zurückzusetzen. Für eine Sekunde kommt der Wagen zum Stehen. Diese Sekunde entscheidet über Österreichs Schicksal.

Der Wagen stoppt drei Meter vor Gavrilo Princip, der an dieser Straßenecke Posten bezogen hat. Wie in der griechischen Tragödie führt ein unentrinnbares Schicksal das Opfer seinem Mörder zu – die Tat soll begangen werden, zum Unglück für die Welt.

Princip zieht den Revolver und schießt zweimal. Eine Kugel trifft den Erzherzog in den Hals, die andere dessen Frau in den Unterleib. (Die Herzogin habe er nicht töten wollen, sagt Princip später vor Gericht, das ihn – da er noch minderjährig ist – zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er stirbt 1918 an Knochentuberkulose.)

Während der Attentäter von der Menge überwältigt wird, rast der Wagen zur Residenz des Gouverneurs. Franz Ferdinand hängt bewusstlos in den Lederpolstern, Blut läuft ihm aus dem Mund, seine Frau ist über seinem Schoß zusammengesunken. Beide treffen als Sterbende ein. Ärzte sind zur Stelle, aber sie können nicht mehr helfen. Franz Ferdinands Halsschlagader ist zerrissen, er verblutet auf einer Chaiselongue. Sophie stirbt wenige Minuten vor ihm, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.

Es ist 11.45 Uhr. Lähmendes Entsetzen breitet sich in der Stadt aus.

Die Morsetasten beginnen zu ticken. Sie reißen die europäischen Regierungszentralen aus dem Sonntagsschlaf. In Wien und Sankt Petersburg, in Berlin, Paris und London beugen sich fassungslose, bestürzte Diplomaten über die Depeschen aus dem tiefsten Balkan, und alle wohl haben in dieser Sekunde den gleichen Gedanken: „Das ist der Krieg!“

Fünf Wochen später stehen sich die mächtigsten Staaten Europas in einem Vernichtungskampf gegenüber, der den Kontinent für Generationen psychisch und moralisch verwüsten wird.

Wie konnte das geschehen? Wie war es möglich, dass zwei Revolverschüsse in einem obskuren Winkel des Kontinents die Apokalypse des Weltkriegs auslösten?

Generationen von Historikern haben sich mit dieser Frage herumgeschlagen, doch eine Antwort, welche die Vernunft befriedigt, wird es nie geben, denn die tiefste Ursache der Katastrophe war die Ausschaltung der Vernunft.

„Europa ist 1914 in einen fürchterlichen Krieg hineingeschlittert“, sagt der britische Premierminister David Lloyd George später. Der Satz wird schnell populär in Deutschland, denn er spricht alle Beteiligten frei von Schuld. Doch die Fakten sehen anders aus. Von „Hineinschlittern“ kann keine Rede sein.

Der Krieg hatte eine lange Inkubationszeit, und die Staatenlenker der fünf europäischen Großmächte waren sich allesamt über die Tragweite ihrer Entscheidungen im Klaren. Das Verhängnis bestand nicht darin, dass die Führer der europäischen Völker blind in die Katastrophe stolperten, sondern dass sie die Katastrophe, auf die sie zutrieben, klar erkannten und dennoch den Kurs nicht änderten.

Die europäische Mächtekonstellation der Vorkriegszeit ist ein äußerst fragiles System einander durchkreuzender Bündnisse: auf der einen Seite die „Tripel-Entente“ Großbritannien-Frankreich-Russland, auf der anderen der „Dreibund“ Österreich-Deutschland-Italien, aus dem Italien sich bei Kriegsausbruch löst.

In dieser Konstellation ist Deutschland die stärkste, Österreich-Ungarn die schwächste Kontinentalmacht. Unseligerweise sind beide durch Bündnisverträge miteinander verknüpft. In „Nibelungentreue“, so hat Reichskanzler Bernhard Fürst von Bülow 1909 im Reichstag pathetisch erklärt, werde Deutschland der Habsburger-Monarchie für immer zur Seite stehen. Dies wird dem wilhelminischen Reich zum Verhängnis.

Wilhelms II. dilettantische und plumpe Machtpolitik hat Deutschland im europäischen „Konzert der Mächte“ isoliert. Das Reich ist der ungeliebte Aufsteiger im Club der Arrivierten, der Parvenu unter den Großmächten. Was ihm an Respektabilität fehlt, ersetzt es durch Kraftmeierei. „Träumend beiseitestehen, während andere Leute sich den Kuchen teilen, das können wir nicht und wollen wir nicht“, so hat es von Bülow bereits 1899 vor dem Reichstag verkündet. Das deutsche Volk werde im 20. Jahrhundert entweder „Hammer oder Amboss sein“.

Deutschland sieht seine Isolierung als „Einkreisung“, als Verschwörung der missgünstigen Großmächte gegen das fleißige deutsche Volk. Diesen Ring zu sprengen wird zur Obsession Wilhelms II. und seiner Kabinette.

Auch die anderen haben ihren Einsatz im Machtpoker. Frankreich will das im Krieg von 1870/71 verlorene Elsass-Lothringen zurückhaben und dürstet seit mehr als 40 Jahren nach Revanche („nie davon sprechen, immer daran denken“). Russland will nach der demütigenden Niederlage gegen Japan 1905 seine Großmachtgeltung wiederherstellen und der österreichischen Balkanpolitik Paroli bieten. Österreich-Ungarn will Serbien klein halten und den russischen Einfluss auf dem Balkan eindämmen. Großbritannien will verhindern, dass der Kontinent unter die Kontrolle eines einzigen Staates fällt.

So gleicht die europäische Machtkonfiguration im Sommer 1914 einem Mikado-Spiel, bei dem sich die kreuz und quer liegenden Stäbchen gegenseitig im Gleichgewicht halten. Wer das falsche Stäbchen zieht, bringt die ganze labile Konstruktion zum Einsturz. Und Serbien ist das falsche Stäbchen.

Doch die Katastrophe ist nicht allein das Ergebnis einer verantwortungslosen, bellizistischen Politik. Es hätte diesen Krieg nie gegeben, wenn in den europäischen Eliten nicht eine morbide Bereitschaft dazu vorhanden gewesen wäre: eine untergründige Sehnsucht nach Apokalypse und Untergang, gespeist aus einem Überdruss am Frieden, an der Zivilisation, an der Perspektivlosigkeit des Daseins – eine Lust an der Zertrümmerung überkommener Formen, die in der Kunst, in Malerei, Musik und Literatur schon vorweggenommen war. Der Untergang der „Titanic“, des größten und luxuriösesten Schiffes der Welt, zwei Jahre vor Sarajevo, erschien vielen Zeitgenossen als Vorbote der kommenden Weltkrise.

„Wir hatten die Heimsuchung kommen sehen, mehr noch: auf irgendeine Weise ersehnt“, schreibt Thomas Mann im Herbst 1914 in einem wüsten Pamphlet. „Hatten im tiefsten Herzen gefühlt, dass es so mit der Welt nicht mehr weitergehe. Wimmelte sie nicht von dem Ungeziefer des Geistes wie von Maden? Gor und stank sie nicht von den Zersetzungsstoffen der Zivilisation? Wie hätte der Künstler, der Soldat im Künstler, nicht Gott loben sollen für den Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er so satt, so überaus satt hatte!“

Das Geschwätz von der „Unvermeidbarkeit“ des Krieges war europäisches Gemeingut, in den Staatskanzleien wie in den Salons des Bürgertums und den Cafés der Literaten. Es nahm, wie der Historiker Wolfgang J. Mommsen schreibt, „in Deutschland schließlich die Qualität einer self-fulfilling prophecy an“.

Warnungen hatte es genug gegeben, auch von Männern, die nicht als Pazifisten diffamiert werden konnten. Der Sieger von Sedan, Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke (der Ältere), beschwor 1890 als 90-Jähriger vor dem Reichstag das Schreckensbild eines Weltkrieges: „Wenn der Krieg, der jetzt schon mehr als zehn Jahre lang wie ein Damoklesschwert über unseren Häuptern schwebt, zum Ausbruch kommt, so ist seine Dauer und sein Ende nicht abzusehen. Es kann ein Siebenjähriger, es kann ein Dreißigjähriger Krieg werden – und wehe dem, der zuerst die Lunte in das Pulverfass schleudert!“

Die Sieger schoben Deutschland 1919 im Versailler Vertrag die Alleinschuld zu – was ebenso unsinnig war wie der deutsche Mythos vom „aufgezwungenen“ Krieg durch die Mächte der Finsternis. Keine europäische Großmacht war völlig schuldlos, doch es gab unterschiedliche Grade von Skrupellosigkeit, Dummheit und Arroganz.

Erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich in Deutschland eine selbstkritische Betrachtung durch, ausgelöst durch den Historiker Fritz Fischer. „Die deutsche Reichsführung“, so Fischer, „trägt den entscheidenden Teil der Verantwortung für den Ausbruch des allgemeinen Krieges.“

Wilhelm II. erhält die Nachricht aus Sarajevo an Bord der kaiserlichen Yacht „Hohenzollern“, mit der er an der Kieler Woche teilnimmt. Er ist erschüttert. Franz Ferdinand war sein persönlicher Freund. Noch vor 14 Tagen hat Wilhelm ihn auf dem Jagdschloss Konopischt in Böhmen besucht, und jetzt – ermordet, auch die arme Sophie, die so gern in Potsdam war, wo sie nicht am Katzentisch sitzen musste.

Der Kaiser ist außer sich vor Zorn. Die Tat muss gesühnt werden. Auch wenn Deutschland keine politischen Interessen auf dem Balkan hat. Bis jetzt galt Bismarcks Wort, dass die dortigen Wirren „nicht die Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers“ wert seien.

Wilhelm selbst hat noch vor zwei Jahren davor gewarnt, sich von Österreich „in einen Existenzkampf mit drei Großmächten“ verwickeln zu lassen, „bei dem Deutschland eventuell untergehen kann“. Niemand könne es „mit seinem Gewissen und seiner Verantwortung vor Gott und seinem Volke vertreten, aus solchen Gründen (wie dem Dauerkonflikt mit Serbien – Anm. der Red.) die Existenz Deutschlands aufs Spiel zu setzen“.

Jetzt gilt das nicht mehr. Die Bluttat von Sarajevo hat alles verändert. Soll der Mord ungesühnt bleiben? Soll man tatenlos warten bis zum nächsten Anschlag? „Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald“, schreibt der Kaiser an den Rand jener Depesche, mit der ihm der deutsche Botschafter in Wien meldet, dass die Spuren der Attentäter nach Belgrad führen.

Österreich schreit nach Rache. Die Presse schäumt. Der Ton wird von Tag zu Tag schärfer, je weiter die Ermittlungen fortschreiten. Die Serben sind das „Räuber- und Mordgesindel“, das „Läusevolk“, die „Hammeldiebe“. Der k. u. k. Generalstabschef, Franz Freiherr Conrad von Hötzendorf, dringt auf sofortigen Einmarsch. Seit Jahren fordert er den Präventivkrieg gegen Belgrad, jetzt ist die Stunde der Abrechnung gekommen.

Der alte Kaiser in der Wiener Hofburg zögert. Er ist kein Abenteurer. Den letzten Krieg hat er 1866 gegen Preußen geführt, und den hat er verloren. Er ahnt, dass die vom Zerfall bedrohte Monarchie einen europäischen Großkrieg nicht überleben würde. Die Nachricht aus Sarajevo hat ihn nicht sonderlich erschüttert – ein Toter mehr in dieser vom Unglück verfolgten Familie: sein Sohn durch eigene Hand aus dem Leben geschieden, seine Frau von einem Anarchisten erdolcht, sein Bruder Maximilian in Mexiko erschossen.

Und nun sein Neffe und dessen böhmische Gattin – der Kaiser hat immer geglaubt, dass es ein schlimmes Ende nehmen würde mit dieser Mesalliance. „Der Allmächtige lässt sich nicht herausfordern“, sagt er zu dem Adjutanten, der ihm die Todesnachricht auf den Tisch legt.

Wenn es in diesem shakespeareschen Trauerspiel eine dämonische Figur gibt, dann ist es Leopold Graf Berchtold, Außenminister der Doppelmonarchie und Minister des k. u. k. Hauses. „Ovaler Kopf, ermüdete Augen, zynisch-blasé, einer der elegantesten Herren von Wien, mit dem Ausdruck des übersättigten Welt- und Sportmannes, der Pferde zum Rennen und zur Schlacht lieber züchtet als reitet“ – so beschreibt ihn Emil Ludwig in seinem 1929 erschienenen Bestseller „Juli 1914“.

Von allen Verantwortlichen der beteiligten Mächte ist Graf Berchtold der skrupelloseste. Er will den Krieg gegen Serbien, hier und heute. Österreich muss die Welt vor vollendete Tatsachen stellen, die Welt wird es schon schlucken.

In den eigenen Reihen erhebt sich Widerspruch. Der ungarische Ministerpräsident István Graf Tisza protestiert schriftlich bei Kaiser Franz Joseph: Er halte eine Kriegserklärung an Serbien für „einen verhängnisvollen Fehler“, den er nicht mitverantworten könne: „Wir würden vor der ganzen Welt als die Friedensstörer dastehen und einen großen Krieg unter den ungünstigsten Umständen entfachen.“ Russland würde eingreifen, und Deutschland könnte seine Hilfe verweigern.

Gut, sagt Berchtold, den Punkt werden wir klären. Er lässt Franz Joseph einen Brief an den deutschen Kaiser schreiben und schickt seinen Kabinettschef Alexander Graf von Hoyos damit nach Potsdam, wo Wilhelm während der Sommermonate residiert. Am 5. Juli, sieben Tage nach dem Mord von Sarajevo, erhält der Kaiser die Botschaft seines Verbündeten.

„Das gegen meinen armen Neffen verübte Attentat“, schreibt Franz Joseph alias Berchtold, „ist die direkte Folge der von den russischen und serbischen Panslawisten betriebenen Agitation, deren einziges Ziel die Zertrümmerung meines Reiches ist.“ Frieden könne es nur geben, „wenn Serbien als politischer Machtfaktor ausgeschaltet ist“.

Wilhelm versichert dem österreichischen Gesandten in einer mündlichen Erklärung die uneingeschränkte Solidarität des Deutschen Reiches. Dieser gibt die Erklärung umgehend nach Wien durch: „Seine Majestät (Wilhelm II. – Red.) ermächtigte mich, unserem Allergnädigsten Herrn zu melden, dass wir auf die volle Unterstützung Deutschlands rechnen können. Russlands Haltung werde jedenfalls feindlich sein, doch sei er hierauf schon seit Jahren vorbereitet, und sollte es zu einem Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Russland kommen, so könnten wir davon überzeugt sein, dass Deutschland in gewohnter Bundestreue an unserer Seite stehen werde. Wenn wir wirklich die Notwendigkeit einer kriegerischen Aktion gegen Serbien erkannt hätten, so würde er (Wilhelm) es bedauern, wenn wir den jetzigen, für uns so günstigen Moment unbenützt ließen.“

Dies sind die entscheidenden Worte für die Auslösung des Weltkriegs. Wilhelm hat sie aus dem Stegreif hingeworfen, nach Tisch, bei Kaffee und Zigarette, ohne Absprache mit dem Kanzler, ohne schriftliche Unterlage, ohne einschränkende Konditionen – so wie er eben spricht, ein ewiger Dilettant auf der Weltbühne.

Keinen Augenblick kommt ihm der Gedanke, dass er mit diesem „Blankoscheck“ (wie die Historiker das später nennen) seine Handlungsfreiheit aufgibt und sich auf Gedeih und Verderb den Launen Österreichs ausliefert, das Bismarck vor 48 Jahren aus Deutschland herausgeworfen hat. Er sieht nicht, dass ihm diese Sätze die Anklage einbringen könnten, Österreich in den Krieg getrieben zu haben, sodass er vor der Welt als Hauptschuldiger dasteht.

In der Gewissheit, wieder einmal sein Bestes gegeben zu haben, reist der Kaiser am nächsten Morgen nach Kiel, um mit der „Hohenzollern“ zu seiner alljährlichen Nordlandreise aufzubrechen. Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg hat ihm dazu geraten. Die Welt soll sehen, dass der deutsche Kaiser nichts Arges im Schilde führt.

Mit dem deutschen Blankoscheck in der Tasche hat Berchtold jetzt freie Hand für die militärische Option. Während die „Hohenzollern“ Kurs nach Norden nimmt, beruft er den gemeinsamen Ministerrat ein, das für Außenpolitik, Finanzen und Heerwesen zuständige Regierungsorgan der Donaumonarchie. Auf dieser Sitzung, am 7. Juli 1914, werden die Signale auf Krieg gestellt. Das Sitzungsprotokoll ist erhalten.

Berchtold erklärt gleich zu Beginn, er sei „sich klar darüber, dass ein Waffengang mit Serbien den Krieg mit Russland zur Folge“ haben könne. Dennoch müsse jetzt gehandelt werden. Der Kriegsminister stimmt zu und fordert, „die Mobilisierung sofort und möglichst heimlich“ durchzuführen. Eine förmliche Kriegserklärung hält er für überflüssig. Der Russisch-Japanische Krieg und der letzte Balkankrieg seien auch ohne vorherige Kriegserklärung begonnen worden.

Einzig der ungarische Premier, Graf Tisza, erhebt immer noch Einwände. Er werde einem „überraschenden Angriff auf Serbien ohne vorhergehende diplomatische Aktion niemals zustimmen“. Man müsse Belgrad zumindest ein Ultimatum stellen, und erst wenn dieses abgewiesen werde, könne man mobilisieren.

Die anderen verlangen, dass das Ultimatum dann aber so abgefasst sein müsse, dass die Ablehnung durch Serbien sicher sei, „damit eine radikale Lösung im Wege militärischen Eingreifens“ durchgeführt werden könne. So wird es beschlossen. Tisza muss sich fügen.

Am 14. Juli teilt Berchtold seinem Kaiser mit: „Der heute festgesetzte Inhalt der nach Belgrad zu richtenden Note ist ein solcher, dass mit der Wahrscheinlichkeit einer kriegerischen Auseinandersetzung gerechnet werden muss.“

Die Übergabe der Note wird bis zum 23. Juli zurückgestellt, weil der französische Präsident Raymond Poincaré sich bis zu diesem Tage zu einem offiziellen Besuch in Sankt Petersburg aufhält. Man will vermeiden, dass sich die beiden Staatschefs im persönlichen Gespräch über „die durch die Absendung des Ultimatums geschaffene internationale Lage“ austauschen.

Poincaré lässt in Sankt Petersburg keinen Zweifel daran, auf wessen Seite Frankreich in dieser Krise steht. Beim Empfang des diplomatischen Korps erklärt er dem österreichischen Botschafter: „Serbien hat warme Freunde im russischen Volk, und Russland hat einen Verbündeten, Frankreich. Was für Verwicklungen lassen sich da befürchten!“

Am Ballhausplatz in Wien werden solche Warnungen nicht mehr zur Kenntnis genommen. Nur Stunden nachdem Poincaré an Bord des Kreuzers „France“ die Rückreise angetreten hat, stellt Österreich der serbischen Regierung das Ultimatum zu. Der britische Außenminister Sir Edward Grey nennt es später „das übelste Schriftstück, das je von einem Staat an einen anderen gerichtet wurde“. Es ist in äußerst rüdem Ton abgefasst und enthält Forderungen, die in ihrer Summe eine rigorose Einschränkung der serbischen Souveränität bedeuten.

Zweck dieses Papiers ist nicht die Kriegsverhütung, sondern die Kriegseröffnung.

Der Leiter des Auswärtigen Amtes in Berlin, Staatssekretär Gottlieb von Jagow, bekommt das brisante Dokument erst am Abend vor der Übergabe zu Gesicht. Der österreichische Botschafter legt es ihm zur Kenntnisnahme vor. Jagow erschrickt. „Das ist aber reichlich scharf!“, sagt er.

Darauf der Botschafter: „Ja, da kann man nix mehr machen! Morgen früh wird’s in Belgrad übergeben.“

Das Ultimatum schlägt wie eine Bombe ein. Es zerreißt den Schleier der Geheimdiplomatie und versetzt ganz Europa in Alarmzustand. Der Krieg, den alle für „unvermeidlich“ erklärt haben, steht plötzlich als reale Drohung vor der Tür. Und plötzlich ist die Angst da. Plötzlich öffnet sich der Blick auf den Abgrund.

Hektische Vermittlungsbemühungen setzen ein, echte und vorgeschobene. Die Regierungszentralen sind rund um die Uhr besetzt, Depeschen werden hinausgejagt, eingehende Noten entschlüsselt. Russland ersucht Deutschland, mäßigend auf Österreich zu wirken. Deutschland ersucht Russland, Serbien zur Räson zu bringen. Frankreich drängt Russland zur raschen Mobilmachung. Großbritannien ersucht alle Beteiligten, sich an einen Tisch zu setzen.

Der deutsche Kaiser ist auf der „Hohenzollern“ von den Ereignissen überrascht worden. Mehrmals hat er beim Reichskanzler angefragt, ob es nicht besser sei, angesichts der zunehmenden Spannungen die Reise abzubrechen und zurückzukommen. Bethmann Hollweg hat ihn jedes Mal beruhigt. Die Lage sei völlig unter Kontrolle, die Anwesenheit von S. M. nicht erforderlich.

An Bord herrscht heitere Stimmung. Die Damen und Herren der Begleitung spielen Shuffleboard und treiben allerlei Mummenschanz. Man macht Ausflüge an Land, gibt Empfänge, das Schiffsorchester spielt Polka, man tanzt im Freien.

S. M. erfährt von dem Ultimatum seines Verbündeten aus den norwegischen Zeitungen – „nicht etwa von Berlin aus“, wie er bitter in seinen Memoiren vermerkt. Unverzüglich lässt er die Anker lichten und dampft nach Kiel zurück.

Das Ultimatum ist auf 48 Stunden befristet, Ablauf 25. Juli, 18 Uhr. Niemand rechnet noch mit einer Antwort aus Belgrad. Der dortige österreichische Gesandte Wladimir Freiherr Giesl von Gieslingen packt seine Sachen. Er will Belgrad bei Ablauf der Frist verlassen und um 18.30 Uhr den Schnellzug nach Budapest nehmen. Zu seiner Verblüffung erscheint der serbische Ministerpräsident Nikola Pasic kurz vor 18 Uhr persönlich in der Gesandtschaft und überreicht Giesl die Antwortnote.

Serbien akzeptiert fast sämtliche Forderungen Österreichs, die Wien im Wortlaut vorgeschrieben hat. Der einzige Punkt, den Belgrad vollkommen ablehnt, weil er die Souveränität Serbiens tangiert, ist die Stationierung österreichischer Ermittlungsbeamter auf serbischem Territorium – eine Petitesse, über die man hätte reden können, wenn man den Frieden hätte retten wollen.

Giesl überfliegt die Note flüchtig, sie interessiert ihn gar nicht mehr. Der Krieg ist beschlossene Sache. Eilends schickt er dem Ministerpräsidenten, der soeben bei ihm war, die längst vorbereitete österreichische „Antwort“ hinterher. Er erreicht gerade noch den Zug, der ihn in zehn Minuten über die Donau und damit über die Grenze nach Ungarn bringt. Die Note, die er hinterlassen hat, teilt der serbischen Regierung den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit.

Zwei Tage später kehrt Wilhelm II. von der verpatzten Nordlandreise nach Potsdam zurück. Aber erst am nächsten Morgen legt ihm der Reichskanzler den Text der serbischen Antwortnote auf den Tisch. Sie ist inzwischen drei Tage alt. Der Kaiser liest sie mit wachsendem Staunen. „Eine brillante Leistung für eine Frist von 48 Stunden“, vermerkt er anerkennend. „Das ist mehr, als man erwarten konnte! Damit fällt jeder Kriegsgrund fort, und Giesl hätte ruhig in Belgrad bleiben sollen! Darauf hätte ich niemals Mobilmachung befohlen!“

Liebend gern würde er jetzt das Räderwerk, das er mit seinem Blankoscheck in Gang gesetzt hat, anhalten. Aber es ist zu spät. Während Wilhelm noch mit Bethmann Hollweg konferiert, geht die österreichische Kriegserklärung als unchiffrierte Depesche nach Belgrad ab: „Die k. u. k. Regierung sieht sich in die Notwendigkeit versetzt, selbst für die Wahrung ihrer Rechte und Interessen Sorge zu tragen und zu diesem Ende an die Gewalt der Waffen zu appellieren. Österreich-Ungarn betrachtet sich daher von diesem Augenblicke an als im Kriegszustand mit Serbien befindlich.“

Am nächsten Tag eröffnen österreichische Geschütze vom Donau-Ufer aus die Kanonade auf die serbische Hauptstadt – die Antwort des Hauses Habsburg auf die Schüsse von Sarajevo.

Der Krieg ist da, aber noch ist er kein Weltkrieg, sondern ein regionaler Konflikt zwischen zwei Nachbarstaaten. Lässt er sich eindämmen wie eine Seuche?

Die Einzigen, die jetzt noch den großen Krieg verhindern können, sind Wilhelm II. und Zar Nikolaus II. – der Verbündete Österreichs und der Protektor Serbiens. Die Monarchen sind Vettern, stehen in persönlicher Korrespondenz, nennen sich „Nicky“ und „Willy“.

Vor zwei Jahren haben sie sich zuletzt gesehen, als Wilhelm seinen Cousin mit der „Hohenzollern“ besuchte. „Der Zar, seine Kinder und seine ganze Umgebung wetteiferten in Beweisen von Liebenswürdigkeit und Gastfreundschaft“ – so Wilhelm in seinen Memoiren.

Mehr als 100 Jahre haben Deutsche und Russen keinen Krieg gegeneinander geführt, gemeinsam haben sie gegen Napoleon gekämpft. Jetzt hat eine halsbrecherische Politik sie zu Gegnern gemacht. Und jetzt stehen die beiden Herrscher, die diese Politik zu verantworten haben, erschrocken vor dem Abgrund. Beide wissen, was dieser Krieg bedeutet. Beide müssen fürchten, bei einer Niederlage den Thron, vielleicht sogar das Leben zu verlieren.

In einem persönlichen Appell telegraphiert der Zar an den Kaiser: „In diesem äußerst ernsten Augenblick wende ich mich an Dich um Hilfe. Ein unwürdiger Krieg ist an ein schwaches Land erklärt worden. Die Entrüstung in Russland ist ungeheuer. Ich sehe voraus, dass ich sehr bald dem auf mich ausgeübten Druck erliegen und gezwungen sein werde, äußerste Maßnahmen zu ergreifen, die zum Kriege führen werden.“

Er fordert Wilhelm „im Namen unserer alten Freundschaft“ auf, Österreich „davon abzuhalten, zu weit zu gehen“.

Wilhelm antwortet, er könne Österreichs Vorgehen nicht als einen unwürdigen Krieg ansehen. Er rate Russland, „in der Rolle des Zuschauers zu verharren, ohne Europa in den entsetzlichsten Krieg zu verwickeln, den es je gesehen hat“.

Wien denkt nicht daran, jetzt klein beizugeben. „Die Österreicher waren nun einmal in Fahrt gekommen, und sie wollten sich auch nicht durch die russische Teilmobilmachung vom Krieg gegen Serbien abbringen lassen“, so der Historiker Imanuel Geiss.

Berchtold lehnt alle Vermittlungsvorschläge ab – den britischen Plan einer Viermächte-Konferenz ebenso wie die russische Idee, den Konflikt vor das Haager Schiedsgericht zu bringen.

Von nun an läuft alles wie im Zeitraffer ab. Am 30. Juli, zwei Tage nach der österreichischen Kriegserklärung an Serbien, legt der russische Außenminister Sergei Sasonow dem Zaren den Mobilmachungsbefehl zur Unterschrift vor. Nikolaus steht vor der Schwelle, hinter der es kein Zurück mehr gibt. Er verweigert die Unterschrift. „Denken Sie an die Verantwortung, die Sie mir jetzt raten, auf mich zu nehmen“, sagt er zu Sasonow. „Denken Sie an die Tausende und Abertausende, die in den Tod gehen werden.“ Sasonow bleibt ungerührt. Er redet eine Stunde lang auf den Herrscher ein, dann gibt der Zar nach und unterschreibt.

Die Nachricht trifft Wilhelm II. wie ein Schock. Er fühlt sich vom „lieben Nicky“ hintergangen. Aus Ostpreußen kommen Meldungen über russische Truppenbewegungen an der Grenze. Der Kaiser schickt eine letzte Depesche an seinen Vetter: „Die Verantwortung für die Sicherheit meines Reiches zwingt mich zu vorbeugenden Verteidigungsmaßnahmen. In meinem Bestreben, den Frieden der Welt zu erhalten, bin ich bis an die äußerste Grenze des Möglichen gegangen. Die Verantwortung für das Unheil, das jetzt die ganze zivilisierte Welt bedroht, wird nicht auf mich fallen.“

Am 31. Juli wird in Berlin der „Zustand drohender Kriegsgefahr“ verkündet. Die Zeit der Diplomatie ist abgelaufen, die Stunde der Massen gekommen. Am Abend dieses letzten Friedenstages ziehen Tausende zur Reichskanzlei in der Wilhelmstraße. Gegen Mitternacht tritt Bethmann Hollweg an das Fenster und erklärt, der Kaiser habe bis in die letzten Stunden für den Frieden gearbeitet. „Sollte uns aber das Schwert in die Hand gezwungen werden, werden wir mit gutem Gewissen und dem Bewusstsein in das Feld ziehen, dass nicht wir den Krieg wollten.“

Der Reichskanzler ist in dieser Schicksalsstunde deutlich überfordert. Der Kaiser urteilt später hart über seinen getreuen Paladin. „Er war staatsmännisch der Weltkrise in keiner Weise gewachsen“, schreibt Wilhelm in seinen Memoiren. „Er (Bethmann Hollweg) war im Grunde seines Wesens Pazifist und hatte sich in den Gedanken verrannt, mit England zu einer Verständigung zu kommen, koste es, was es wolle.“ So habe er „in der Tat unser Unglück mitverschuldet“.

Zu spät erkennt Bethmann Hollweg, dass der deutsche Blankoscheck für Österreich alle ins Verderben stürzt. Verzweifelt bemüht er sich, den Amtskollegen am Ballhausplatz zum Einlenken zu bringen. Er sei „nicht gewillt, gänzlich ins Schlepptau Wiens zu geraten“, lautet die neue Richtlinie an das Auswärtige Amt.

Als die Nachricht von der russischen Mobilmachung eintrifft, jagt der Reichskanzler drei Depeschen hintereinander an die deutsche Botschaft in Wien, die letzte um drei Uhr morgens. „Wir müssen, um allgemeine Katastrophe aufzuhalten oder Russland ins Unrecht zu setzen, dringend wünschen, dass Wien Konversation mit Russland beginnt. Wir sind zwar bereit, unsere Bündnispflicht zu erfüllen, müssen es aber ablehnen, uns von Wien in einen Weltbrand hineinziehen zu lassen.“

Zwei Wochen früher hätten diese Worte den Krieg vielleicht noch verhindern können. Jetzt prallen sie an der intransigenten Haltung Berchtolds ab.

Während der deutsche Kanzler die österreichische Regierung zum Einlenken auffordert, stärkt ihr der deutsche Generalstabschef Helmuth von Moltke (ein Neffe des gleichnamigen Generalfeldmarschalls), der seit Langem den Präventivkrieg gegen Russland fordert, den Rücken. „Ich beurteile die Lage als kritisch, wenn Österreich-Ungarn nicht sofort gegen Russland mobilisiert“, kabelt er nach Wien. Berchtold traut seinen Augen nicht, als er die Depesche liest. „Ja, wer befiehlt denn nun in Berlin? Moltke oder Bethmann?“ ruft er aus.

In Berlin ist das schon keine Frage mehr. Der Chef des Generalstabs bestimmt den Kurs. Sein Kompass zeigt auf Krieg. In einem Memorandum an den Reichskanzler hat der ranghöchste deutsche Soldat seine Haltung dargelegt: Österreich sei dabei, „mit glühendem Eisen ein Geschwür auszubrennen, das den Körper Europas zu vergiften drohte“.

Der 1. August bricht an. Die letzten Friedenshoffnungen sind zerschlagen. Denn der österreichische Kaiser hat am Vortag seinem Bündnispartner Wilhelm lakonisch mitgeteilt, dass „die im Zuge befindliche Aktion meiner Armee gegen Serbien durch die bedrohliche Haltung Russlands keine Störung erfahren kann. Ich bin mir der Tragweite meiner Entschlüsse bewusst und habe dieselben im Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit gefasst.“ Zu seinem Generalstabschef sagt der alte Herr: „Wenn die Monarchie zugrunde gehen soll, dann soll sie wenigstens anständig zugrunde gehen.“

Eine fiebrige Spannung liegt an diesem Tag über ganz Deutschland. In Berlin haben sich Tausende vor dem Schloss versammelt und warten auf neue Nachrichten. Um 17 Uhr tritt ein Schutzmann aus dem Portal und meldet, dass der Kaiser soeben die allgemeine Mobilmachung befohlen habe. Jubel brandet auf, die Glocken des Doms fallen dröhnend ein, die Menge singt „Nun danket alle Gott!“, den Choral von Leuthen.

Gegen Abend erscheint der Kaiser am Mittelfenster des Schlosses und spricht zum Volk: „Wenn es zum Kriege kommen soll, hört jede Partei auf, dann sind wir nur noch deutsche Brüder. Wenn uns unsere Nachbarn den Frieden nicht gönnen, dann hoffen und wünschen wir uns, dass unser gutes deutsches Schwert siegreich aus dem Kampf hervorgeht.“

„An diese Worte des Kaisers“, berichtet die „Frankfurter Zeitung“ am nächsten Morgen, „schloss sich ein Jubel, wie er wohl noch niemals in Berlin erklungen ist.“ Die letzten Hemmungen gegen den Krieg werden von einer Sturzflut nationaler Emotionen fortgespült.

Zur gleichen Stunde überreicht der deutsche Botschafter in Sankt Petersburg, Friedrich Graf von Pourtalès, dem russischen Außenminister die Kriegserklärung des Deutschen Reiches. Am Vorabend hatte er ein letztes ergebnisloses Gespräch mit Sasonow. Beide kennen sich seit Jahren, beide schätzen sich, beide wissen: Dies ist das Ende.

Pourtalès hat Tränen in den Augen, als er Sasonow das Dokument überreicht, das den Untergang des alten Europa besiegelt. „Ich hätte nie geglaubt, dass ich Petersburg unter solchen Umständen würde verlassen müssen“, sagt er.

Dann umarmt er den russischen Kontrahenten.

Die Würfel sind gefallen, die Kriegsmaschine läuft an. Die Aufmarschpläne liegen fertig in den Panzerschränken.

Der Schlieffenplan, das Dogma der deutschen Strategen, sieht vor, dass im Fall eines Zweifrontenkrieges zuerst Frankreich und dann Russland niedergeworfen werden soll. Es mangelt allerdings an einem überzeugenden Kriegsgrund. Frankreich ist nicht direkt involviert in den serbisch-österreichischen Konflikt und hat sich in der Krise bemerkenswert zurückgehalten.

Paris ist nicht so töricht, den Deutschen einen Vorwand zu liefern. So greift man in Berlin zum ältesten Trick für Kriegserklärungen: Man erfindet Grenzverletzungen, darunter haarsträubende „Berichte“ über französische Flieger, die „Bomben auf Bahnen bei Karlsruhe und Nürnberg“ geworfen haben sollen.