13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

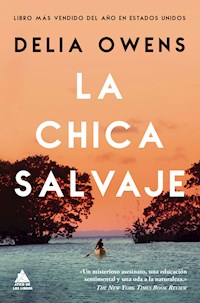

"Ein schmerzlich schönes Debüt, das eine Kriminalgeschichte mit der Erzählung eines Erwachsenwerdens verbindet und die Natur feiert." The New York Times Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove sind sich einig: Schuld ist das Marschmädchen. Kya Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kya sich einem neuen Leben – mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren. Und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 528

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Über das Buch

»Ein schmerzlich schönes Debüt, das eine Kriminalgeschichte mit der Erzählung eines Erwachsenwerdens verbindet und die Natur feiert.« The New York TimesChase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove sind sich einig: Schuld ist das Marschmädchen. Kya Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kya sich einem neuen Leben — mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren. Und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen können.

Delia Owens

Der Gesang der Flusskrebse

Roman

Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann

Für Amanda, Margret und Barbara

Auf dich

Hätt ich dich nie geseh’n

Hätt ich dich nie gekannt.

Ich hab dich geseh’n

Und dich gekannt

Und dich geliebt

Für immer.

I

Das Marschland

Prolog

1969

Marschland ist nicht gleich Sumpf. Marschland ist ein Ort des Lichts, wo Gras in Wasser wächst und Wasser in den Himmel fließt. Träge Bäche mäandern, tragen die Sonnenkugel mit sich zum Meer, und langbeinige Vögel erheben sich mit unerwarteter Anmut — als wären sie nicht fürs Fliegen geschaffen — vor dem Getöse Tausender Schneegänse.

Doch auch im Marschland schleicht sich hier und da echter Sumpf in tief liegende Moore, verborgen in feuchtkalten Wäldern. Sumpfwasser ist still und dunkel, hat das Licht mit seinem schlammigen Schlund verschluckt. Selbst nachtaktive Regenwürmer kriechen in diesem Refugium tagsüber umher. Es gibt Geräusche, natürlich, aber verglichen mit der Marsch ist der Sumpf still, denn Verwesung ist ein zelluläres Geschäft. Leben zerfällt und stinkt und wird erneut zu Humus; ein elender Schlamm des Todes, der Leben erzeugt.

Am Morgen des 30. Oktober 1969 lag die Leiche von Chase Andrews in dem Sumpf, der sie sich bald lautlos, gelassen einverleibt hätte. Für alle Zeiten verborgen. Ein Sumpf weiß alles über den Tod und versteht ihn nicht notwendigerweise als Tragödie, ganz sicher nicht als Sünde. Doch an diesem Morgen radelten zwei Jungs aus dem Dorf hinaus zu dem alten Feuerwachturm, und als sie auf dem dritten Treppenabsatz ankamen, entdeckten sie seine Jeansjacke.

1

Ma

1952

Es war ein sengend heißer Augustmorgen, und der feuchte Atem der Marsch verhängte die Eichen und Kiefern mit Nebel. Eine ungewöhnliche Stille herrschte zwischen den Palmettopalmen, nur durchbrochen vom leisen, bedächtigen Flügelschlag des Fischreihers, der sich aus der Lagune erhob. Und dann hörte Kya, gerade mal sechs Jahre alt, die Fliegengittertür knallen. Sie stand auf einem Hocker und war dabei, Maisgrieß aus dem Topf zu kratzen, den sie nun in das lauwarme Spülwasser sinken ließ. Nichts war mehr zu hören außer ihrem eigenen Atmen. Wer hatte die Hütte verlassen? Bestimmt nicht Ma. Sie ließ die Tür niemals zuschlagen.

Aber als Kya zur Veranda rannte, sah sie ihre Mutter in einem langen braunen Rock, die Gehfalten schwangen ihr um die Knöchel, auf hochhackigen Schuhen den Sandweg hinunterstöckeln. Die Schuhe mit der abgeflachten Spitze waren aus künstlichem Krokodilleder. Die trug sie nur, wenn sie ausging. Kya wollte ihr hinterherrufen, aber sie hatte Angst, Pa zu wecken, deshalb öffnete sie nur die Tür und trat auf die wackeligen Holzstufen. Von dort konnte sie den blauen Koffer sehen, den Ma in der Hand trug. Normalerweise wusste Kya mit dem Vertrauen eines jungen Hundes, dass ihre Mutter zurückkommen würde, mit einem Stück Fleisch, in fettiges braunes Packpapier eingeschlagen, oder mit einem Hühnchen, dessen Kopf nach unten baumelte. Aber sie trug nie die Krokoschuhe, nahm nie einen Koffer mit.

An der Stelle, wo der Fußweg auf die Straße traf, drehte Ma sich immer um, reckte einen Arm in die Luft und schwenkte eine bleiche Hand, ehe sie den Pfad nahm, der sich durch Moorwald und Schilflagunen schlängelte und schließlich — falls die Gezeiten es zuließen — in die Stadt führte. Heute jedoch ging sie weiter, stolperte über die tiefen Furchen. Durch die Lücken zwischen den Bäumen war ihre hohe Gestalt immer wieder zu sehen, bis nur noch gelegentlich das weiße Kopftuch im Laub aufblitzte. Kya rannte zu der Stelle, sie wusste, von dort war der Weg zu sehen; bestimmt würde Ma von dahinten aus winken, aber als sie ankam, sah Kya nur noch den blauen Koffer — die Farbe im Wald so fehl am Platz — verschwinden. Eine Schwere, so zäh wie schwarzer Baumwollschlamm, verengte ihr die Brust, als sie zu den Verandastufen zurückkehrte, um zu warten.

Kya war das jüngste von fünf Kindern, die Geschwister deutlich älter, obwohl sie sich später nicht mehr an deren Alter erinnern konnte. Sie wohnten mit Ma und Pa zusammengepfercht wie Stallhasen in der grob zusammengezimmerten Hütte, deren mit Fliegendraht umschlossene Veranda wie ein großes Auge unter den Eichen hervorstarrte.

Jodie, der Bruder, der Kya am nächsten war, aber immerhin sieben Jahre älter, kam aus dem Haus und blieb hinter ihr stehen. Er hatte die gleichen dunklen Augen, das gleiche schwarze Haar wie sie, und er hatte ihr beigebracht, wie die verschiedenen Vögel sangen, wie die Sterne hießen, wie man das Boot durch Sägegras steuerte.

»Ma kommt wieder«, sagte er.

»Weiß nich. Sie hat die Krokoschuhe an.«

»’ne Ma lässt ihre Kinder nich allein. So was kann die gar nich.«

»Du hast mir erzählt, die Fuchs-Mama hat ihre Babys allein gelassen.«

»Schon, aber die hatte ja auch ein aufgerissenes Bein. Wenn sie versucht hätte, sich und ihre Jungen durchzubringen, wär sie verhungert. Da war’s besser, dass sie die Kleinen allein lässt, gesund wird und später wieder welche wirft, die sie dann auch großziehen kann. Ma is nich am Verhungern, die kommt wieder.« Jodie war nicht annähernd so zuversichtlich, wie er klang, aber er sagte es Kya zuliebe.

Den Hals wie zugeschnürt, flüsterte sie: »Aber Ma hat den blauen Koffer dabei, als hättse was Großes vor.«

Die Hütte lag etwas entfernt von den Palmettopalmen, die sich über Sandwatt bis zu einer Perlenschnur von grünen Lagunen erstreckten, und dahinter, in der Ferne, kam die weite Marsch. Meilenweit widerstandsfähiges Riedgras, das sogar in Salzwasser wuchs, nur unterbrochen von Bäumen, die der Wind nach seinem Belieben gekrümmt hatte. Eichenwald umringte die Hütte auf den anderen Seiten und schützte die nächstgelegene Lagune, deren Oberfläche vor Leben schäumte. Salzluft und Möwengeschrei drangen vom Meer durch die Bäume herüber.

Die Landnahme hatte sich seit dem sechzehnten Jahrhundert kaum verändert. Die Grenzen der weit verstreuten Besitzungen im Marschland waren nicht juristisch festgelegt, sondern wurden durch natürliche Markierungen abgesteckt — ein Bachlauf hier, eine abgestorbene Eiche dort —, und zwar von Gesetzlosen. Kein Mensch baut sich einen Palmetto-Unterstand in einem Sumpf, wenn er nicht vor jemandem auf der Flucht ist oder am Ende seines eigenen Weges.

Das Marschland wurde von einer zerfaserten Küstenlinie bewacht, die frühe Entdecker als »Friedhof des Atlantiks« bezeichneten, weil heftige Strömungen, gefährliche Winde und Untiefen entlang dessen, was die Küste North Carolinas werden sollte, Schiffe wie Kinderspielzeug zerschellen ließen. Ein Seemann schrieb in sein Tagebuch: »Fuhren die Küste ab … konnten aber keinen Zugang entdecken … ein gewaltiger Sturm überkam uns … zwang uns zurück auf See, um uns und das Schiff zu retten, und die Schnelligkeit einer starken Strömung riss uns mit …«

»Das Land … ist morastig und von Sümpfen bedeckt, daher kehrten wir zu unserem Schiff zurück … Abschreckung für alle, die hiernach in diese Gegend kommen, um zu siedeln.«

Wer nach bebaubarem Land suchte, zog weiter, und diese verrufene Marsch wurde gleichsam zu einem Netz, das ein Sammelsurium von meuternden Seeleuten einfing, von Ausgestoßenen, Schuldnern und Menschen auf der Flucht vor Kriegen, Steuern oder Gesetzen, die ihnen nicht passten. Diejenigen, die nicht an Malaria starben oder vom Sumpf verschluckt wurden, bildeten ein wettergegerbtes Stammesgemisch aus etlichen Rassen und vielerlei Kulturen, und jeder von ihnen konnte einen kleinen Wald mit der Axt fällen oder einen erlegten Hirsch meilenweit schleppen. Wie Biberratten hatte jeder sein eigenes Territorium, musste sich aber an dessen Grenzen halten, wenn er nicht eines Tages einfach im Sumpf verschwinden wollte. Zweihundert Jahre später stießen entlaufene Sklaven dazu, die in die Marsch entkommen waren und »Maroons« genannt wurden, und noch später kamen befreite Sklaven, bitterarm und entkräftet, die sich aus Mangel an Möglichkeiten in diesem Land des Wassers zerstreuten.

Es mochte ja ein hartes Land sein, aber es war keineswegs karg. Vielschichtiges Leben — wuselige Strandkrabben, schlammstakende Sumpfkrebse, Wasservögel, Fische, Garnelen, Austern, fette Hirsche und dicke Gänse — tummelte sich an Land oder im Wasser. Ein Mann, dem es nichts ausmachte, sich um sein Abendessen zu bemühen, würde niemals Hunger leiden.

Inzwischen schrieb man das Jahr 1952, und somit waren einige Gebiete über vier Jahrhunderte hinweg von Menschen bewohnt worden, die nichts mit anderen zu schaffen hatten und über die es keinerlei Aufzeichnungen gab. Die meisten waren schon vor dem Bürgerkrieg gekommen, andere hatten sich erst in jüngerer Zeit niedergelassen, vor allem nach den Weltkriegen, als gebrochene, mittellose Männer zurückkehrten. Die Marsch engte sie nicht ein, sondern gab ihnen Halt und bewahrte ihre Geheimnisse, wie jeder heilige Boden. Niemanden interessierte es, dass sie das Land in Besitz nahmen, weil es sonst keiner haben wollte. Die Marsch war schließlich nur ein öder Sumpf.

So, wie die Marschbewohner ihren eigenen Whiskey brannten, machten sie auch ihre eigenen Gesetze — nicht wie die in Steintafeln gemeißelten oder auf Pergament geschriebenen, sondern tiefer gehende, eingestanzt in ihre Gene. Uralt und natürlich, wie die der Falken und Tauben. Ein Mensch, der in die Enge getrieben wird, verzweifelt oder isoliert ist, greift auf die Überlebensinstinkte zurück. Schnell und gerecht. Diese Instinkte werden immer Trumpfkarten sein, weil sie häufiger von einer Generation an die nächste weitergegeben werden als die sanfteren Gene. Das hat nichts mit Moral zu tun, sondern schlicht mit Mathematik. Tauben kämpfen untereinander ebenso oft wie Falken.

Ma kam an jenem Tag nicht zurück. Niemand sprach darüber. Pa schon gar nicht. Er stank nach Fisch und Fusel, als er scheppernd Topfdeckel anhob. »Was gibt’s zu essen?«

Die Geschwister zuckten mit gesenktem Blick die Achseln. Pa fluchte, torkelte dann wieder nach draußen, in den Wald. Es hatte früher schon Streit gegeben. Ma war sogar ein paarmal abgehauen, aber sie war immer zurückgekommen und hatte das erstbeste Kind, das sich kuscheln ließ, in die Arme geschlossen.

Die beiden älteren Schwestern bereiteten rote Bohnen mit Maisbrot zu, aber niemand setzte sich zum gemeinsamen Abendessen an den Tisch, wie sie es getan hätten, wäre Ma da gewesen. Sie schaufelten sich nur Bohnen auf einen Teller, legten Maisbrot darauf und gingen damit zu ihren jeweiligen Matratzen auf dem Boden oder zu dem verschlissenen Sofa.

Kya bekam keinen Bissen herunter. Sie saß auf den Verandastufen und starrte auf den Fußweg. Sie war groß für ihr Alter, spindeldürr, und sie hatte tief gebräunte Haut und glattes Haar, schwarz und dicht wie Krähenflügel.

Die Dunkelheit bereitete ihrer Wache ein Ende. Das Quaken der Frösche würde eventuelle Schritte übertönen. Dennoch lag sie in ihrem Bett auf der Veranda und lauschte. Noch am Morgen war sie zu brutzelndem Speck in der Eisenpfanne und dem Duft von im Holzofen bräunenden Brötchen aufgewacht. Sie hatte rasch ihre Latzhose angezogen und war in die Küche gelaufen, um den Tisch zu decken. Die Käfer aus dem Maisgrieß zu klauben. Meistens lächelte Ma sie strahlend an und umarmte sie — »Guten Morgen, meine Kleine« —, und dann erledigten sie ihre jeweiligen Arbeiten wie in einem einstudierten Tanz. Manchmal sang Ma alte Lieder oder sagte Kinderverse auf: »Dies kleine Schweinchen ging zum Markt.« Oder sie tanzte einen Jitterbug mit Kya, mit auf dem Sperrholzboden polternden Füßen, bis die Musik aus dem Kofferradio den Geist aufgab und so klang, als tönte sie tief unten aus einem leeren Fass. An anderen Morgen sprach Ma über Erwachsenendinge, die Kya nicht verstand, aber sie dachte sich, Mas Worte bräuchten einen Ort, wo sie hinkonnten, deshalb nahm sie sie durch die Haut auf, während sie immer mehr Holz in den Ofen schob. Nickte, als wüsste sie Bescheid.

Dann die Hetzerei, alle wach und satt zu bekommen. Pa nicht da. Bei ihm gab es nur zwei Zustände: Entweder er schwieg, oder er brüllte. Deshalb hatte keiner was dagegen, wenn er den Tag verschlief oder gar nicht erst nach Hause kam.

Aber an diesem Morgen war Ma still gewesen, ihr Lächeln verschwunden, ihre Augen rot. Sie hatte sich ein weißes Kopftuch piratenmäßig umgebunden, tief um die Stirn, aber die lila und gelblichen Ränder eines Blutergusses krochen darunter hervor. Gleich nach dem Frühstück, sogar noch vor dem Abwasch, hatte Ma ein paar Sachen in den blauen Koffer gepackt und war zur Straße gegangen.

Am nächsten Morgen nahm Kya wieder ihren Posten auf den Stufen ein. Ihre dunklen Augen starrten den Weg hinunter wie im Tunnel beim Warten auf den Zug. Die Marsch war in Nebel gehüllt, so tief, dass der federleichte Hintern auf dem Boden saß. Kya war barfuß. Sie trommelte mit den Zehen, stupste Kugelasseln mit Grashalmen an, aber eine Sechsjährige kann nicht lange still sitzen, und so bummelte sie hinaus ins Watt, wo der Schlamm gurgelnd an ihren Zehen sog. Am Rand des klaren Wassers ging sie in die Hocke und sah zu, wie Fischchen zwischen Sonnenflecken und Schatten hin und her huschten.

Sie hörte Jodie, der zwischen den Palmettos ihren Namen rief. Sie blickte hinüber. Vielleicht hatte er Neuigkeiten. Aber als er durch die spitzen Wedel kam, sah sie an der Art, wie er sich bewegte, lässig, dass Ma nicht wieder zu Hause war.

»Lust, Entdecker zu spielen?«, fragte er.

»Du hast gesagt, dafür bist du zu alt.«

»Nee, hab ich nich so gemeint. Dafür bin ich nie zu alt. Wer zuerst da is!«

Sie stürmten über die Niederung, dann durch den Wald zum Strand. Kya kreischte, als er sie überholte, und lachte, bis sie bei der großen Eiche anlangten, die ihre gewaltigen Arme über den Sand reckte. Jodie und ihr älterer Bruder Murph hatten ein paar Bretter quer über die Äste gehämmert, als Wachturm und Baumhaus. Jetzt waren sie größtenteils lose, hingen an rostigen Nägeln.

Wenn Kya überhaupt mitspielen durfte, dann meistens nur als Sklavenmädchen, das ihren Brüdern warme Brötchen brachte, die sie aus Mas Ofen stibitzte.

Aber heute sagte Jodie: »Du darfst Captain sein.«

Kya hob den rechten Arm zum Angriff. »Schlagt die Spanier zurück!« Sie brachen sich Stöcke als Schwerter ab und tobten durchs Gestrüpp, schrien und schlugen auf den Feind ein.

Dann — mühelos wieder zurück in der Wirklichkeit — ging sie zu einem bemoosten Baumstamm und setzte sich. Er gesellte sich wortlos zu ihr. Jodie wollte irgendwas sagen, um sie von Ma abzulenken, aber ihm fiel nichts ein, also betrachteten sie die schwimmenden Schatten der Wasserläufer.

Später kehrte Kya auf die Verandastufen zurück und wartete lange Zeit, aber sie weinte kein einziges Mal, während sie den Weg im Blick behielt. Ihr Gesicht war still, ihr Mund eine dünne Linie unter suchenden Augen. Aber Ma kam auch an diesem Tag nicht wieder.

2

Jodie

1952

Nach Mas Fortgang machten sich im Laufe der folgenden Wochen auch Kyas ältester Bruder und ihre beiden Schwestern davon, als folgten sie dem Beispiel ihrer Mutter. Sie hatten Pas zornglühende Wutanfälle ertragen, die mit lautem Geschrei begannen, dann zu Fausthieben oder brutalen Schlägen eskalierten, bis sie einer nach dem anderen verschwanden. Sie waren ohnehin schon fast erwachsen. Und später konnte sich Kya weder an ihr Alter noch an ihre richtigen Namen erinnern, nur dass sie Missy, Murph und Mandy genannt worden waren. Auf ihrer Verandamatratze fand Kya einen kleinen Berg Socken, den ihre Schwestern ihr dagelassen hatten.

An dem Morgen, als von allen Geschwistern nur noch Jodie geblieben war, nahm Kya beim Aufwachen lautes Geschepper und heißen Fettgeruch wahr, als würde Frühstück gemacht. Sie flitzte in die Küche, weil sie dachte, Ma wäre zurück und würde Maisküchlein und Pfannkuchen braten. Aber es war Jodie, der am Holzofen stand und im Grießtopf rührte.

Sie lächelte, um die Enttäuschung zu überspielen, und er tätschelte ihr den Kopf, sagte dann sanft, sie solle leise sein: Wenn sie Pa nicht aufweckten, könnten sie allein essen. Jodie wusste nicht, wie man Brötchen backte, und es gab keinen Speck, also kochte er Grieß und briet Rühreier in Schmalz, und sie setzten sich an den Tisch, wechselten stumm Blicke und lächelten einander an.

Sie spülten rasch das Geschirr ab, liefen dann nach draußen, er vorneweg. Sie wollten Richtung Marsch, doch genau in dem Moment rief Pa ihre Namen und kam auf sie zugehumpelt. Er war unwahrscheinlich mager, und sein ganzer Körper schien schwankend mit der Schwerkraft zu kämpfen. Seine Zähne so gelb wie die eines alten Hundes.

Kya sah zu Jodie hoch. »Lass uns weglaufen. Uns auf der Mooslichtung verstecken.«

»Is okay. Is schon okay«, sagte er.

Später, kurz vor Sonnenuntergang, kam Jodie zu Kya an den Strand, wo sie aufs Meer hinausblickte. Als er neben sie trat, schaute sie nicht zu ihm hoch, sondern hielt die Augen auf die gischtenden Wellen gerichtet.

»Ich muss weg, Kya. Kann hier nich mehr bleiben.«

Fast hätte sie sich zu ihm umgedreht, tat es aber nicht. Sie wollte ihn anflehen, sie nicht mit Pa allein zu lassen, aber die Worte blieben ihr im Halse stecken.

»Wenn du alt genug bist, wirst du’s verstehen«, sagte er. Kya wollte losschreien, dass sie zwar klein war, aber nicht blöd. Sie wusste, dass Pa der Grund war, warum alle weggingen. Was sie nicht verstand, war, warum keiner sie mitnahm. Sie hatte überlegt, auch abzuhauen, wusste aber nicht, wohin, und außerdem hatte sie kein Geld für den Bus.

»Kya, sei vorsichtig, hörst du? Wenn irgendwer kommt, bleib weg vom Haus. Da können sie dich kriegen. Lauf tief in die Marsch, versteck dich in den Büschen. Und verwisch immer deine Spuren. Ich hab’s dir beigebracht. Und da kannste dich auch vor Pa verstecken.« Als sie weiter schwieg, sagte er Auf Wiedersehen und ging über den Strand Richtung Wald. Kurz bevor er die Bäume erreichte, wandte sie sich endlich um und sah ihm nach.

»Dies kleine Schweinchen blieb zu Haus«, sagte sie zu den Wellen.

Sie schüttelte sich aus ihrer Erstarrung und rannte zur Hütte. Rief seinen Namen im Flur, aber Jodies Sachen waren schon weg, sein Bett auf dem Boden abgezogen.

Sie sank auf seine Matratze, sah den Rest des Tages die Wand hinabgleiten. Das Licht hielt auch nach Sonnenuntergang noch eine Weile an, wie es das immer tut, und etwas davon sammelte sich in dem Zimmer, sodass die schäbigen Betten und Kleiderhaufen für einen kurzen Moment mehr Gestalt und Farbe annahmen als die Bäume draußen.

Ein nagender Hunger — so etwas Banales — überraschte sie. Sie ging zur Küche und blieb in der Tür stehen. Ihr ganzes Leben lang war dieser Raum von Brot im Ofen, kochenden Limabohnen oder blubberndem Fischeintopf erwärmt worden. Jetzt war er muffig, still und dunkel. »Wer soll denn jetzt kochen?«, fragte sie laut. Sie hätte auch fragen können: Wer soll denn jetzt tanzen?

Sie zündete eine Kerze an, stocherte in der Glut im Holzofen und legte Anmachholz hinein. Pumpte den Blasebalg, bis eine Flamme züngelte, gab noch mehr Holz dazu. Der Eisschrank diente als normaler Schrank, weil die Hütte weit weg von jeglichem Stromanschluss lag. Um den Schimmel in Schach zu halten, klemmte in der Tür eine Fliegenklatsche und hielt sie offen. Trotzdem wuchs grünlich schwarzer Schimmel in allen Ritzen.

Als sie die Reste vom Frühstück herausnahm, sagte sie: »Ich tu den Grieß in Schmalz und mach alles warm«, was sie auch tat. Dann aß sie aus der Pfanne, während sie durchs Fenster nach Pa Ausschau hielt. Aber er kam nicht.

Als das Licht der Mondsichel endlich auf die Hütte fiel, kroch Kya in ihr Verandabett — eine durchgelegene Matratze auf dem Boden, aber mit richtiger Bettwäsche, die mit kleinen blauen Rosen bedruckt war und die Ma auf einem Garagenflohmarkt gekauft hatte —, und zum ersten Mal in ihrem Leben war sie nachts allein.

Zuerst setzte sie sich alle paar Minuten auf und spähte durchs Fliegengitter. Lauschte auf Schritte im Wald. Sie kannte die Formen aller Bäume, doch jetzt schienen manche hin und her zu springen, sich mit dem Mond zu bewegen. Eine Zeit lang konnte sie nicht mal schlucken, weil sie so steif war, doch wie aufs Stichwort erfüllte der vertraute Gesang von Baumfröschen und Heuschrecken die Nacht. Tröstlicher als jedes Schlaflied. Die Dunkelheit barg einen süßlichen Geruch, den erdigen Atem von Fröschen und Salamandern, die wieder einen brütend heißen Tag überstanden hatten. Dann schmiegte sich die Marsch mit einem Bodennebel an, und Kya schlief ein.

Pa ließ sich drei Tage lang nicht blicken, und Kya kochte sich Rübstiel aus Mas Garten zum Frühstück, Mittag- und Abendessen. Sie war zum Hühnerstall gegangen, um Eier einzusammeln, fand ihn jedoch verlassen vor. Nirgendwo ein Huhn oder Ei zu finden.

»Ihr Scheißhühner! Ihr seid bloß blöde Scheißhühner!« Sie hatte sich eigentlich um sie kümmern wollen, seit Ma fort war, aber im Grunde nicht viel gemacht. Jetzt waren sie allesamt ausgebüxt, gackerten irgendwo tief im Wald. Sie würde Mais verstreuen müssen, um sie hoffentlich in der Nähe zu halten.

Am Abend des vierten Tages tauchte Pa mit einer Flasche in der Hand auf und ließ sich auf sein Bett fallen.

Als er am nächsten Morgen in die Küche kam, brüllte er: »Wo sind denn alle?«

»Weiß nich«, sagte sie, ohne ihn anzusehen.

»Jeder Straßenköter weiß mehr wie du. Überflüssig wie ein Kropf.«

Kya schlüpfte leise durch die Fliegengittertür und lief zum Strand, um nach Muscheln zu suchen. Doch dann roch sie Rauch. Sie blickte auf und sah dort, wo die Hütte lag, Qualm aufsteigen. So schnell sie konnte, rannte sie zurück, und als sie zwischen den Bäumen hervorstürmte, loderte vor der Hütte ein großes Lagerfeuer. Pa war dabei, Mas Gemälde, Kleider und Bücher in die Flammen zu werfen.

»Nein!«, schrie Kya. Er sah sie nicht an, sondern warf das alte Kofferradio ins Feuer. Ihr brannten Gesicht und Arme, als sie nach den Bildern griff, und die Hitze trieb sie zurück.

Sie hastete zur Tür, um Pa daran zu hindern, noch mehr aus der Hütte zu holen, sah ihm in die Augen. Pa hob die Hand zum Schlag, doch sie wich nicht zurück. Plötzlich wandte er sich ab und schlurfte in Richtung seines Boots.

Kya sank auf die Verandastufen und sah zu, wie Mas Aquarelle von der Marsch zu Asche verbrannten. Sie blieb dort sitzen, bis die Sonne unterging, bis alle Knöpfe wie Funken glühten und die Erinnerungen an den Jitterbug-Tanz mit Ma in den Flammen zerschmolzen.

Im Laufe der folgenden Tage lernte Kya aus den Fehlern der anderen und vielleicht noch mehr von den Fischchen, wie sie mit Pa leben musste. Immer aus dem Weg gehen, nie auffallen, von Sonnenflecken zu Schatten huschen. Sie stand auf und verließ die Hütte, bevor er wach wurde, lebte in den Wäldern und am Wasser, schlich dann zurück, um in ihrem Bett auf der Veranda zu schlafen, so nah an der Marsch, wie sie nur konnte.

Pa hatte im Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen gekämpft. Sein linker Oberschenkelknochen war von einem Granatsplitter zertrümmert worden, das Einzige, worauf sie noch stolz waren. Sein wöchentlicher Kriegsversehrtenscheck ihre einzige Einnahmequelle. Eine Woche nach Jodies Verschwinden war der Eisschrank leer, und im Garten war kaum noch Rübstiel übrig. Als Kya an diesem Montagmorgen in die Küche kam, zeigte Pa auf den Tisch, wo ein zerknitterter Dollarschein und ein paar lose Münzen lagen.

»Damit kriegst du Essen für ’ne Woche. Almosen gibt’s nich«, sagte er. »Alles hat ’nen Preis, und für das Geld hältst du das Haus in Ordnung, sammelst Feuerholz und machst die Wäsche.«

Zum allerersten Mal machte sich Kya allein auf den Weg nach Barkley Cove, um Lebensmittel zu kaufen — dies kleine Schweinchen ging zum Markt. Sie stapfte vier Meilen weit durch tiefen Sand oder dunklen Matsch, bis die Bucht vor ihr glitzerte mit dem Ort am Ufer.

Sumpfige Niederungen umgaben Barkley Cove, mischten ihren salzigen Dunst mit dem des Ozeans, der bei Flut auf der anderen Seite der Main Street anschwoll. Gemeinsam trennten Marschland und Meer den Ort vom Rest der Welt. Die einzige Verbindung bildete die einspurige Landstraße, die über rissigen Zement und Schlaglöcher in das Städtchen holperte.

Es gab zwei Straßen: Die Main Street verlief am Meer entlang und hatte eine Reihe von Geschäften aufzuweisen. An einem Ende war der Lebensmittelladen Piggly Wiggly, am anderen Ende das Geschäft Western Auto und in der Mitte der Diner. Dazwischen lagen ein Kress’ Five and Dime, ein Penney’s (auch Katalogbestellung), die Bäckerei Parker’s und ein Schuhladen der Marke Buster Brown. Gleich neben dem Piggly war die Dog-Gone Beer Hall, eine Kneipe, in der man außer gebratenen Hotdogs und einem scharfen Chili auch frittierte Garnelen essen konnte, die in gefalteten Pappschiffchen serviert wurden. Weder Ladys noch Kinder setzten je einen Fuß hinein, weil das Lokal nicht den besten Ruf hatte, aber sie konnten an einem Verkaufsfenster zur Straße hin Hotdogs und Nehi-Cola bestellen. Schwarze* durften weder die Tür noch das Fenster benutzen.

Die andere Straße, Broad Street, verlief von der alten Landstraße geradewegs Richtung Ozean und mündete in die Main Street. An der einzigen Kreuzung im Ort trafen sich folglich Main Street, Broad Street und der Atlantik. Die Läden und Geschäfte lagen nicht wie in den meisten Kleinstädten direkt nebeneinander, sondern waren durch unbebaute Grundstücke getrennt, auf denen Strandhafer und Palmettos wuchsen, als hätte sich über Nacht die Marsch herangeschoben. Im Verlauf von über zweihundert Jahren hatten die Zedernschindeln der Hausfassaden kräftigen, salzigen Winden widerstanden und allmählich die Farbe von Rost angenommen, während der größtenteils blaue oder weiße Anstrich der Fensterrahmen Risse bekommen hatte und abblätterte. Alles in allem schien der Ort des Kampfes mit den Elementen müde zu sein und sich ihnen einfach zu ergeben.

Der städtische Pier, garniert mit ausgefransten Tauen und alten Pelikanen, ragte in die kleine Bucht, deren Wasser, wenn es ruhig war, das Rot und Gelb von Krabbenkuttern spiegelte. Zu beiden Seiten der Geschäfte wanden sich unbefestigte Straßen, die von kleinen Häusern aus Zedernholz gesäumt wurden, durch die Bäume, um Lagunen herum und am Ozean entlang. Barkley Cove war buchstäblich ein Provinznest mit seinen verstreuten Teilen zwischen Mündungsarmen und Reet, wie ein windgeschütteltes Reihernest.

Barfuß und in einer zu kurzen Latzhose blieb Kya an der Stelle stehen, wo der Pfad durch die Marsch auf die Straße traf. Sie biss sich auf die Lippe, wollte nach Hause rennen. Sie hatte keine Ahnung, was sie zu den Leuten sagen, wie sie das mit dem Bezahlen hinkriegen sollte. Aber der Hunger trieb sie weiter, also ging sie mit gesenktem Kopf über einen bröckeligen Bürgersteig, der gelegentlich zwischen Grasbüscheln auftauchte, die Main Street entlang zu dem Lebensmittelladen. Als sie kurz vor dem Five and Dime war, hörte sie laute Stimmen hinter sich und sprang just in dem Moment zur Seite, als drei Jungs, ein paar Jahre älter als sie, auf Fahrrädern an ihr vorbeisausten. Der Anführer drehte sich zu ihr um, lachte über den Beinaheunfall, und stieß dann fast mit einer Frau zusammen, die gerade aus dem Laden trat.

»CHASE ANDREWS, komm auf der Stelle wieder her! Ihr alle drei!« Sie radelten noch ein paar Meter weiter, überlegten es sich dann anders und kehrten um zu der Frau, Miss Pansy Price, Verkäuferin von Stoffen und Kurzwaren. Ihrer Familie hatte einmal die größte Farm am Rande der Marsch gehört, und obwohl sie Haus und Hof schon vor langer Zeit hatten verkaufen müssen, blieb Miss Pansy ihrer Rolle als vornehme Landbesitzerin treu. Was kein Leichtes war, wenn man in einer winzigen Wohnung über dem Diner wohnte. Miss Pansy trug für gewöhnlich Hüte, die aussahen wie seidene Turbane, und an diesem Morgen war ihre Kopfbedeckung rosa, was den roten Lippenstift und das kräftige Rouge auf ihren Wangen betonte.

Sie schimpfte die Jungen aus. »Ich hätte nicht übel Lust, das euren Mamas zu erzählen. Oder besser noch, euren Papas. Auf dem Bürgersteig so zu rasen! Ihr hättet mich um ein Haar überfahren. Was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen, Chase?«

Er hatte das schönste Fahrrad — roter Sattel und hoch aufragender Lenker aus Chrom. »Entschuldigen Sie, Miss Pansy, wir haben Sie nich gesehen, weil das Mädchen dahinten uns auf einmal im Weg war.« Chase, sonnengebräunt mit dunklem Haar, zeigte auf Kya, die zurückgewichen war und halb in einem Myrtenbusch stand.

»Kümmert euch nicht um die. Es gehört sich nicht, die eigenen Sünden auf andere abzuwälzen, nicht mal auf Sumpfgesindel. Ihr Jungs macht das gefälligst wieder gut. Da drüben geht Miss Arial mit ihren Einkäufen. Los, helft ihr, die Sachen zu ihrem Pick-up zu tragen. Und steckt eure Hemden ordentlich in die Hose.«

»Jawohl, Ma’am«, sagten die Jungen, während sie schon zu Miss Arial hinüberfuhren, die sie alle in der zweiten Klasse unterrichtet hatte.

Kya wusste, dass die Eltern des dunkelhaarigen Jungen das Geschäft Western Auto besaßen. Deshalb fuhr er auch das schickste Fahrrad. Sie hatte ihn gesehen, wie er große Kartons mit Waren vom Lastwagen in den Laden trug, aber sie hatte noch nie ein Wort mit ihm oder den anderen geredet.

Sie wartete ein paar Minuten, dann ging sie mit gesenktem Kopf weiter zum Lebensmittelladen. Im Piggly Wiggly angekommen, studierte Kya die Auswahl an Maisgrieß und entschied sich für die Ein-Pfund-Packung grob gemahlenen gelben Grieß, weil daran ein rotes Etikett hing — Sonderangebot der Woche. Wie Ma es ihr beigebracht hatte. Sie drückte sich im Gang herum, bis keine anderen Kunden mehr an der Kasse warteten, dann ging sie hin und sah die Kassiererin, Mrs Singletary, an, die sie fragte: »Wo steckt denn deine Mama?« Mrs Singletarys Haare waren kurz geschnitten, dicht gekringelt und so lila gefärbt wie eine Iris im Sonnenlicht.

»Muss Hausarbeit erledigen, Ma’am.«

»Na, du hast aber Geld für den Grieß dabei, oder?«

»Jawohl, Ma’am.« Weil sie den genauen Betrag nicht abzählen konnte, legte sie den Dollarschein hin.

Mrs Singletary fragte sich, ob das Kind die verschiedenen Münzen überhaupt kannte, deshalb legte sie das Wechselgeld in Kyas offene Hand und zählte langsam mit: »Fünfundzwanzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, fünfundachtzig und drei Pennys. Der Grieß kostet nämlich zwölf Cent.«

Kya wurde fast schlecht. Musste sie jetzt wieder was zurückgeben? Sie starrte auf die rätselhaften Münzen in ihrer Hand.

Mrs Singletary schien sich zu erbarmen. »Na dann. Raus mit dir.«

Kya flitzte aus dem Laden und ging, so schnell sie konnte, zurück zu dem Fußpfad in die Marsch. Viele Male hatte Ma ihr eingeschärft: »Im Ort darfst du niemals rennen, sonst denken die Leute, du hättest was gestohlen.« Doch sobald sie den Sandweg erreicht hatte, spurtete sie eine gute halbe Meile. Den Rest legte sie mit schnellen Schritten zurück.

Wieder daheim, schüttete sie eine Portion Grieß in kochendes Wasser, weil sie meinte, Ma habe das immer so gemacht, aber er bildete im Nu einen großen dicken Klumpen, der unten anbrannte und in der Mitte roh blieb. So pampig, dass sie nur ein paar Bissen herunterbekam, also suchte sie erneut den Garten ab und fand noch etwas Rübstiel zwischen den Goldruten. Den kochte sie und aß alles auf, schlürfte sogar noch den Sud aus dem Topf.

Innerhalb weniger Tage lernte sie, wie man Grieß zubereitete, doch so kräftig sie auch rührte, ein paar Klumpen blieben immer. Die Woche darauf kaufte sie Rippchen — mit dem roten Etikett dran — und garte sie in einem schmackhaften Brei aus Grieß und Blattkohl.

Kya hatte oft zusammen mit Ma die Wäsche gemacht, daher wusste sie, wie man Kleidung unter dem Wasserhahn im Hof auf dem Waschbrett mit Kernseife schrubbte. Pas Latzhosen wurden, wenn sie nass waren, so schwer, dass sie sie mit ihren kleinen Händen nicht auswringen konnte, und da sie noch nicht an die Wäscheleine rankam, legte sie die tropfnassen Hosen über die Wedel der Palmettopalmen am Waldrand.

So lebten sie und Pa wie im Two-Step, in derselben Hütte, aber getrennt, und manchmal sahen sie sich tagelang nicht. Sie sprachen kaum miteinander. Kya räumte ihre und seine Sachen auf, wie eine richtige kleine Hausfrau. Sie konnte nicht annähernd gut genug kochen, um für ihn Mahlzeiten zuzubereiten — meistens war er ohnehin nicht da —, aber sie machte sein Bett, putzte, fegte und erledigte meistens den Abwasch. Nicht, weil er es ihr befohlen hatte, sondern weil das die einzige Möglichkeit war, die Hütte in ordentlichem Zustand für Mas Rückkehr zu halten.

Ma hatte immer gesagt, dass an Kyas Geburtstag der Herbstmond aufgegangen war. Und als der Mond sich eines Abends dick und golden aus der Lagune erhob, sagte sich Kya deshalb, obwohl sie sich nicht an das Datum ihrer Geburt erinnern konnte: »Ich schätze, jetzt bin ich sieben.« Pa erwähnte nichts davon, und einen Kuchen gab es schon gar nicht. Er sagte auch nichts darüber, dass sie nun zur Schule gehen müsste, und sie, die keine genaue Vorstellung davon hatte, traute sich nicht, es anzusprechen.

Bestimmt würde Ma zu ihrem Geburtstag zurückkommen, also zog Kya am Morgen nach dem Erntemond ihr Kattunkleid an und behielt den Weg im Auge. Sie wünschte sich sehnlich, dass Ma auf sie zukam, noch immer in ihren Krokoschuhen und dem langen Rock. Als nichts passierte, nahm sie den Topf mit Grieß und ging durch den Wald an den Strand. Die Hände um den Mund gewölbt, legte sie den Kopf in den Nacken und schrie: »Kii-au, kii-au, kii-au.« Silberne Flecken tauchten im Himmel auf, von überall am Strand, von oberhalb der Brandung.

»Da sind sie. Ich kann gar nich so weit zählen, wie’s hier Möwen gibt«, sagte sie.

Schreiend und kreischend umkreisten die Vögel sie, stießen herab, verharrten flügelschlagend vor ihrem Gesicht und landeten, als sie ihnen Grießbröckchen hinwarf. Schließlich beruhigten sie sich, begannen, ihr Gefieder zu putzen, und Kya setzte sich auf den Sand, die Beine seitlich angewinkelt. Eine große Möwe ließ sich neben ihr nieder.

»Ich hab heute Geburtstag«, sagte Kya zu dem Vogel.

3

Chase

1969

Die verrotteten Stützpfeiler des alten verlassenen Feuerwachturms spreizten sich über dem Sumpf, der seine eigenen Nebelschwaden aufsteigen ließ. Bis auf das Krächzen von Krähen war der Wald still und schien förmlich den Atem anzuhalten, als die beiden zehnjährigen Jungen Benji Mason und Steve Long am Morgen des 30. Oktober 1969 die feuchte Treppe hinaufstiegen.

»Viel zu heiß für Herbst«, rief Steve Benji über die Schulter zu.

»Stimmt, und bis auf die Krähen is alles so still.«

Steve spähte zwischen den Stufen hindurch und sagte: »Oha! Was is’n das da?«

»Wo?«

»Da unten. Blaue Klamotten, als würd da einer im Matsch liegen.«

Benji rief: »He, du! Was machst’n da?«

»Ich seh ein Gesicht, aber das rührt sich nich.«

Mit rudernden Armen rannten sie wieder nach unten und stapften zur anderen Seite des Turms. Grünlicher Matsch blieb an ihren Stiefeln kleben. Da lag ein Mann, flach auf dem Rücken, das linke Bein ab Kniehöhe grotesk nach vorne verdreht. Augen und Mund weit aufgerissen.

»Ach du Schande!«, sagte Benji.

»Großer Gott, das is Chase Andrews.«

»Lass uns den Sheriff holen.«

»Aber wir dürfen doch eigentlich gar nich hier draußen sein.«

»Is jetzt egal. Und bestimmt wollen die Krähen sich gleich auf ihn stürzen.«

Sie starrten entsetzt in die Richtung, aus der das Krächzen kam, und Steve sagte: »Ich glaub, einer von uns muss hierbleiben und die Biester von ihm fernhalten.«

»Glaub mal bloß nich, dass ich allein hierbleib. Und ich wette ’nen Nickel, du traust dich das auch nich.«

Und schon schwangen sie sich auf ihre Räder, strampelten über sirupartige Sandwege zurück zur Main Street, durch den Ort und rannten in das flache Gebäude, wo Sheriff Ed Jackson in einem von nackten Glühbirnen erhellten Büro an seinem Schreibtisch saß. Er war kräftig und mittelgroß, hatte rotblondes Haar, und seine Arme waren mit blassen Sommersprossen übersät. Er blätterte gerade in einer Jagdzeitschrift.

Die Jungs kamen, ohne anzuklopfen, durch die offene Tür gestürmt.

»Sheriff …«

»Hey, Steve, Benji. Wo brennt’s denn, Jungs?«

»Chase Andrews liegt draußen im Sumpf unter dem Feuerwachturm. Sieht mausetot aus. Rührt sich kein bisschen.«

Seit Barkley Cove 1751 gegründet worden war, hatte kein Gesetzesvertreter sich je für irgendwas zuständig gefühlt, das außerhalb der Ortsgrenzen passierte. In den 1940ern und ’50ern hatten manche Sheriffs gelegentlich Häftlinge aus dem Inland, die in die Marsch entkommen waren, mit Hunden verfolgt, und nur für alle Fälle standen dem Sheriff auch heute noch Hunde zur Verfügung. Aber Jackson kümmerte sich praktisch nie um Straftaten in den Sümpfen. Warum Ratten dabei stören, wie sie sich gegenseitig umbrachten?

Aber jetzt ging es um Chase. Der Sheriff stand auf und nahm seinen Hut vom Haken. »Zeigt’s mir.«

Eichenäste und Stechpalmen schrammten am Pick-up des Sheriffs entlang, als er ihn über den Sandweg manövrierte. Neben ihm saß Dr. Vern Murphy, schlank und fit, mit grau meliertem Haar, der einzige Arzt im Ort. Beide Männer schwankten im Rhythmus der tiefen Furchen, und Verns Kopf knallte beinahe gegen das Seitenfenster. Sie waren schon lange befreundet, ungefähr im selben Alter, gingen gern gemeinsam angeln und mussten oft bei Fällen zusammenarbeiten. Beide schwiegen jetzt in Aussicht auf Bestätigung, wessen Leiche da im Sumpf lag.

Steve und Benji saßen mit ihren Fahrrädern auf der Ladefläche, bis der Wagen anhielt.

»Er is da drüben, Mr Jackson. Hinter den Büschen.«

Ed stieg aus. »Ihr Jungs bleibt hier.« Dann wateten er und Dr. Murphy durch den Schlamm zu der Stelle, wo Chase lag. Die Krähen waren aufgeflogen, als der Pick-up ankam, aber andere Vögel und Insekten umschwirrten ihn. Leben, das ungerührt weiter pulsierte.

»Es ist tatsächlich Chase. Sam und Patti Love werden das nicht überleben.« Jede Zündkerze, die die Andrews bestellt hatten, jede geschriebene Rechnung, jedes aufgestellte Preisschild bei Western Auto war für ihr einziges Kind Chase gewesen.

Vern ging neben dem Körper in die Hocke, lauschte mit seinem Stethoskop auf einen Herzschlag und erklärte Chase dann für tot.

»Was schätzt du, wie lange schon?«, fragte Ed.

»Ich würde sagen, mindestens zehn Stunden. Der Gerichtsmediziner kann das genauer bestimmen.«

»Dann muss er letzte Nacht da hochgestiegen und von oben runtergefallen sein.«

Vern untersuchte Chase kurz, ohne ihn zu bewegen, dann trat er neben Ed. Beide Männer starrten in Chases Augen, die noch immer aus dem aufgedunsenen Gesicht gen Himmel blickten, sahen dann auf seinen klaffenden Mund.

»Wie oft hab ich den Leuten schon gesagt, dass so was mal passieren wird«, klagte der Sheriff.

Sie hatten Chase schon seit seiner Geburt gekannt. Hatten mitbekommen, wie er sich vom goldigen Kind zum charmanten Teenager entwickelte, dann zum bewunderten Quarterback und Frauenschwarm wurde und ins Geschäft seiner Eltern einstieg. Schließlich: der gut aussehende Mann, der das hübscheste Mädchen heiratete. Jetzt lag er allein da, weniger würdevoll als das Schlammloch. Wie immer hatte die Grausamkeit des Todes die Oberhand gewonnen.

Ed durchbrach das Schweigen: »Also, was ich nicht versteh, ist, wieso die anderen keine Hilfe geholt haben. Die kommen immer zu mehreren her oder wenigstens in Paaren, um rumzuknutschen.« Sheriff und Arzt nickten sich kurz, aber vielsagend zu, wohl wissend, dass Chase, obwohl er verheiratet war, möglicherweise eine andere Frau mit zum Turm genommen hatte. »Wir sollten ein Stück zurückgehen. Uns alles genau anschauen«, sagte Ed und hob einen Fuß nach dem anderen an, machte weitere Schritte als notwendig. »Ihr Jungs bleibt, wo ihr seid, macht bloß nicht noch mehr Spuren.«

Ed zeigte auf Fußabdrücke, die von der Treppe weg durch den Schlamm führten und gut zwei Meter von Chase entfernt endeten. »Sind das eure Abdrücke von heute Morgen?«

»Ja, Sir, bis dahin sind wir gegangen«, sagte Benji. »Als wir gesehen haben, dass es Chase is, sind wir rückwärtsgegangen. Da, seh’n Sie? Da sind wir rückwärtsgegangen.«

»Okay.« Ed drehte sich um. »Vern, irgendwas stimmt hier nicht. In der Nähe der Leiche sind keine Fußspuren. Wenn er mit seinen Freunden oder wem auch immer hier war und runtergefallen ist, wären die doch nach unten gerannt und zu ihm gelaufen, hätten sich neben ihn gekniet. Um festzustellen, ob er noch lebt. Sieh dir an, wie tief unsere Spuren hier im Schlamm sind, aber sonst gibt es keine frischen Abdrücke. Keine, die zu der Treppe führen oder von ihr weg, keine ringsum die Leiche.«

»Dann war er vielleicht doch allein. Das würde alles erklären.«

»Tja, aber weißt du, was das nicht erklärt? Wo sind seine Fußspuren? Wie ist Chase Andrews den Weg entlanggegangen, dann durch den Matsch hier zur Treppe, um nach oben zu steigen, ohne selbst Fußspuren zu hinterlassen?«

4

Schule

1952

Wenige Tage nach ihrem Geburtstag war Kya barfuß allein im Schlick unterwegs und beugte sich vor, um eine Kaulquappe zu betrachten, die schon ihre Froschbeine bekam. Plötzlich richtete sie sich auf. Ein Auto kämpfte sich durch den tiefen Sand am Ende des Weges zur Hütte. Niemand kam je mit dem Auto zu ihnen heraus. Dann drangen leise Stimmen durch die Bäume — ein Mann und eine Frau. Kya rannte rasch ins Gebüsch, weil sie von dort sehen konnte, wer da kam, aber immer noch einen Fluchtweg hatte. Genau, wie Jodie es ihr beigebracht hatte.

Eine große Frau stieg aus dem Auto und stöckelte auf hohen Absätzen den Sandweg entlang, genau, wie Ma das getan hatte. Das mussten die Waisenhausleute sein, die sie holen wollten.

Der kann ich leicht davonlaufen. In den Schuhen fällt sie glatt auf die Nase. Kya blieb, wo sie war, und sah zu, wie die Frau an die Fliegengittertür zur Veranda trat.

»Jemand zu Hause? Ich bin die Schulinspektorin. Ich möchte Catherine Clark zur Schule abholen.«

Na so was. Kya blieb stumm hocken. Sie war sich ziemlich sicher, dass sie mit sechs in die Schule gemusst hätte. Und die kamen erst jetzt. Ein Jahr zu spät.

Sie hatte keine Ahnung, wie sie mit anderen Kindern reden sollte oder gar mit einer Lehrerin, aber sie wollte lesen lernen und was nach neunundzwanzig kam.

»Catherine, Liebes, falls du mich hörst, bitte komm raus. Du musst in die Schule gehen, Schätzchen, das schreibt das Gesetz vor. Außerdem gefällt’s dir da ganz bestimmt. Du bekommst jeden Tag ein warmes Mittagessen. Ich glaube, heute gibt’s Hühnerpastete mit Teigkruste.«

Das änderte die Sache. Kya war sehr hungrig. Zum Frühstück hatte sie Grieß gekocht und Salzcracker untergerührt, weil sie sonst kein Salz hatte. Wenn sie schon etwas über das Leben wusste, dann, dass man Grieß nicht ohne Salz essen kann. Hühnerpastete hatte sie erst ein paarmal in ihrem Leben gegessen, aber sie hatte noch immer den goldbraunen Teigmantel vor Augen, außen knusprig, innen weich. Sie konnte den satten Geschmack der Füllung fühlen, als wäre er rund. Ihr Magen tat, was er wollte, und brachte Kya dazu, aus ihrem Versteck zwischen den Palmettowedeln hervorzutreten.

»Hallo, Liebes, ich bin Mrs Culpepper. Du bist ja schon richtig groß und willst in die Schule gehen, nicht wahr?«

»Ja, Ma’am«, sagte Kya mit gesenktem Kopf.

»Sehr schön, du kannst ruhig barfuß gehen, machen andere Kinder auch, aber weil du ein kleines Mädchen bist, musst du einen Rock tragen. Hast du ein Kleid oder einen Rock, Schätzchen?«

»Ja, Ma’am.«

»Okay, dann wollen wir dich mal hübsch machen.«

Mrs Culpepper folgte Kya durch die Verandatür und musste dabei über eine Reihe Vogelnester steigen, die Kya auf dem Boden aufgereiht hatte. Im Schlafzimmer zog Kya das einzige Kleid an, das ihr passte, ein karierter Trägerrock, an dem eine Schlaufe von einer Sicherheitsnadel zusammengehalten wurde.

»Sehr gut, Liebes, damit kannst du dich sehen lassen.«

Mrs Culpepper streckte ihr die Hand entgegen. Kya starrte darauf. Sie hatte seit Wochen keinen anderen Menschen mehr berührt, hatte in ihrem ganzen Leben noch keine fremde Person berührt. Aber sie schob ihre kleine Hand in die von Mrs Culpepper und wurde den Weg hinunter zu dem Ford Crestliner geführt, an dessen Steuer ein stiller Mann mit einem grauen Filzhut saß. Kya setzte sich auf die Rückbank, ohne zu lächeln, und fühlte sich nicht wie ein Küken unter dem Flügel seiner Mutter.

Barkley Cove hatte eine Schule für Weiße. Die erste bis zwölfte Klasse waren in einem zweistöckigen Backsteinbau an dem der Polizeiwache gegenüberliegenden Ende der Main Street untergebracht. Die schwarzen Kinder hatten eine eigene Schule, ein flacher Betonklotz knapp außerhalb der Schwarzensiedlung.

Als Kya ins Schulbüro geführt wurde, fand man dort zwar ihren Namen, aber kein Geburtsdatum im Geburtsregister des County, also steckte man sie in die zweite Klasse, obwohl sie noch nie eine Schule von innen gesehen hatte. Die erste Klasse, so meinten sie, war schon zu voll, und bei den Kindern aus dem Sumpf, die manchmal nur ein paar Monate zur Schule kamen und sich dann nicht mehr blicken ließen, war es ja ohnehin egal. Als der Direktor mit ihr den breiten Korridor entlangging, der ihre Schritte widerhallen ließ, perlte ihr Schweiß auf der Stirn. Er öffnete die Tür zu einem Klassenzimmer und gab ihr einen leichten Stups.

Karierte Blusen, Tellerröcke, Schuhe, jede Menge Schuhe, einige nackte Füße — und Augen, die sie allesamt anstarrten. Sie hatte noch nie so viele Menschen gesehen. Bestimmt ein Dutzend. Die Lehrerin, dieselbe Mrs Arial, der die Jungs geholfen hatten, brachte Kya zu einem Tisch am hinteren Ende. Sie könne ihre Sachen in das Fach legen, wurde ihr gesagt, aber Kya hatte keine Sachen.

Die Lehrerin ging wieder nach vorne und sagte: »Catherine, bitte steh auf und sag der Klasse, wie du heißt.«

Ihr Magen zog sich zusammen.

»Nun komm schon, Liebes, sei nicht schüchtern.«

Kya stand auf. »Miss Catherine Danielle Clark«, sagte sie, weil Ma mal gesagt hatte, das wäre ihr voller Name.

»Kannst du für uns Hund buchstabieren?«

Kya starrte zu Boden und sagte nichts. Jodie und Ma hatten ihr ein paar Buchstaben beigebracht. Aber sie hatte noch nie für irgendwen ein Wort laut buchstabiert.

Ihr war schlecht vor Aufregung, aber sie versuchte es trotzdem: »M-u-n-d.«

Lautes Gelächter brach aus.

»Psst! Ruhe!«, rief Mrs Arial. »Wir lachen uns nie gegenseitig aus, habt ihr verstanden? Niemals. Das solltet ihr eigentlich wissen.«

Kya setzte sich schnell wieder auf ihren Platz hinten in der Klasse, wollte unsichtbar werden wie ein Borkenkäfer, der mit dem furchigen Stamm einer Eiche verschmolz. Doch so nervös sie auch war, als die Lehrerin mit dem Unterricht fortfuhr, beugte sie sich vor, weil sie unbedingt lernen wollte, was nach neunundzwanzig kam. Aber Miss Arial redete erst mal nur über etwas, das sich Lautbildung nannte, und die Schüler sprachen ihr mit o-förmigen Mündern a, i, o und u nach und hörten sich an wie gurrende Tauben.

Gegen elf Uhr zog der warmbuttrige Duft von Hefebrötchen und Pastetenteig durch die Flure und drang in den Klassenraum. Kyas Magen rumorte und knurrte, und als die Klasse sich endlich in einer Reihe aufstellte und in die Cafeteria marschierte, lief ihr das Wasser im Munde zusammen. Sie machte nach, was die anderen taten, nahm sich ein Tablett, einen grünen Plastikteller und Besteck. Ein großes Fenster mit Theke davor gewährte einen Blick in die Küche, und sie sah eine riesige Emaille-Pfanne voll mit Hühnerpastete. Zwischen den dicken knusprigen Teigstreifen, die kreuzweise darauf angeordnet waren, blubberte heiße Bratensoße. Eine große schwarze Frau, die lächelte und manche Kinder mit Namen ansprach, klatschte ihr eine große Portion Pastete auf den Teller, dann einen Löffel Sommererbsen in Butter und ein Hefebrötchen. Außerdem bekam sie Bananenpudding und eine eigene kleine rot-weiße Packung Milch mit auf das Tablett.

Sie wandte sich dem Essbereich zu, wo die meisten Tische schon mit lachenden, plaudernden Kindern besetzt waren. Sie bemerkte Chase Andrews und seine Freunde, die sie mit ihren Fahrrädern fast vom Bürgersteig gerempelt hätten, deshalb sah sie weg und setzte sich an einen leeren Tisch. Mehrmals rasch hintereinander verrieten ihre Augen sie und schielten hinüber zu den Jungs, die einzigen Gesichter, die sie kannte. Aber die achteten gar nicht auf sie, genau wie alle anderen.

Kya starrte die Pastete an, die mit Hühnchen, Möhren, Kartoffeln und kleinen Erbsen gefüllt war. Goldbrauner Teig obendrauf. Etliche Mädchen in Tellerröcken, die mit Petticoats aufgebauscht waren, kamen auf sie zu. Eine war groß, dünn und blond, eine andere eher rund mit Pausbacken. Kya fragte sich, wie diese Mädchen mit solchen Röcken auf Bäume klettern oder auch nur in ein Boot steigen konnten. Durch Wasser waten, um Frösche zu fangen, war damit jedenfalls unmöglich. Die konnten ja nicht mal ihre eigenen Füße sehen.

Als sie näher kamen, starrte Kya auf ihren Teller. Was sollte sie sagen, wenn die Mädchen sich neben sie setzten? Aber sie gingen vorbei, zwitschernd wie Vögel, und gesellten sich zu ihren Freundinnen an einem anderen Tisch. Obwohl Kya einen Riesenhunger im Bauch hatte, war ihr Mund so trocken, dass sie kaum schlucken konnte. Deshalb aß sie nur ein paar Bissen, trank die ganze Milch aus und stopfte möglichst unauffällig so viel Pastete, wie sie konnte, in die leere Milchtüte, die sie dann zusammen mit dem Brötchen in ihre Serviette wickelte.

Den Rest des Tages machte sie kein einziges Mal den Mund auf. Selbst als die Lehrerin ihr eine Frage stellte, blieb sie stumm. Kya fand, sie sollte was von den anderen lernen, nicht umgekehrt. Wieso riskieren, dass die mich auslachen?, dachte sie.

Nach dem letzten Klingeln erklärte man ihr, der Bus würde sie drei Meilen vor dem Weg zu ihrer Hütte absetzen, weil der Pfad ab da zu sandig war, und dass sie jeden Morgen zu Fuß zum Bus gehen müsse. Auf dem Heimweg, während der Bus durch tiefe Furchen schaukelte und an weiten Flächen mit Schlickgras vorbeifuhr, begann vorne ein Sprechchor: »MISS Catherine Danielle Clark!« Großdünnblond und Rundpausbacke, die Mädchen vom Mittagessen, riefen: »Was denn nun, Sumpfhuhn? Wo ist dein Sack, Sumpfpack?«

Endlich hielt der Bus an einer nicht markierten Kreuzung von verschlungenen Wegen mitten im Wald. Der Fahrer drückte die Tür auf, und Kya flitzte hinaus, rannte fast eine halbe Meile, so schnell sie konnte, rang nach Luft und trabte dann bis zur Hütte. Aber sie ging nicht hinein, sondern lief weiter durch die Palmettos zur Lagune und dann den Pfad entlang, der durch dichte schützende Eichen zum Ozean führte. Als sie auf den leeren Strand stürmte, breitete das Meer weit die Arme aus, und der Wind löste ihr geflochtenes Haar, als sie an der Flutlinie stehen blieb. Sie war den Tränen nahe wie schon den ganzen Tag.

Über das Tosen der Brandung hinweg rief Kya die Vögel herbei. Der Ozean sang Bass, die Möwen sangen Sopran. Kreischend und schreiend kreisten sie über der Marsch und über dem Sand, während Kya zerbröselte Teigkruste und Brötchenstücke auf den Strand warf. Sie landeten mit hängenden Beinen und sich windenden Köpfen.

Einige Vögel pickten behutsam zwischen Kyas Zehen, und sie lachte, weil das kitzelte, bis ihr Tränen über die Wangen strömten, und schließlich brachen laute, würgende Schluchzer aus der engen Stelle unter ihre Kehle hervor. Als die Milchtüte leer war, dachte sie, sie würde den Schmerz nicht ertragen, voller Angst, die Vögel würden sie ebenso verlassen wie alle anderen. Doch die Möwen ließen sich um sie herum am Strand nieder und machten sich daran, ihre grauen ausgestreckten Flügel zu putzen. Also setzte sie sich auch hin und wünschte, sie könnte sie einsammeln und zum Schlafen mit auf die Veranda nehmen. Sie stellte sich vor, wie sie alle in ihrem Bett lagen, ein flauschiger Berg aus warmen, gefiederten Körpern mit ihr zusammen unter der Decke.

Zwei Tage später hörte sie den Ford Crestliner durch den Sand rumpeln und flüchtete in die Marsch, stapfte schwer über Sandbänke, machte unübersehbare Fußspuren, ging dann auf Zehenspitzen ins Wasser, wo sie keine Abdrücke hinterließ, und stahl sich in umgekehrter Richtung davon. Auf schlammigem Untergrund rannte sie im Kreis, um eine verwirrende Vielfalt von Fährten zu legen. Und dann, als sie wieder festen Boden erreichte, lief sie federleicht darüber hinweg, sprang von Grasbüscheln auf herumliegende Äste, hinterließ keine Spur.

Sie kamen noch einige Wochen lang alle zwei oder drei Tage. Der Mann mit dem Filzhut übernahm die Suche nach ihr, gelangte aber nicht mal in ihre Nähe. Und dann ließ sich eine ganze Woche lang niemand mehr blicken. Nur das Krächzen von Krähen war zu hören. Kya ließ die Hände zu beiden Seiten hängen, starrte auf den leeren Sandweg.

Sie ging in ihrem ganzen Leben nie wieder auch nur einen einzigen Tag zur Schule. Sie widmete sich wieder dem Beobachten von Reihern und dem Sammeln von Muscheln, weil sie fand, dass sie dabei etwas lernen konnte. »Ich kann schon gurren wie eine Taube«, sagte sie sich. »Und viel besser als die. Auch wenn sie noch so schöne Schuhe haben.«

Eines Morgens, etliche Wochen nach ihrem Tag in der Schule, brannte die Sonne weißglühend, als Kya in die Baumfestung ihrer Brüder am Strand kletterte und nach Segelschiffen mit Totenkopfflagge Ausschau hielt. Wie zum Beweis, dass Fantasie auch auf einsamstem Boden gedeiht, schrie sie: »Piraten in Sicht!« Sie schwang ihr Schwert und sprang vom Baum, um anzugreifen. Plötzlich schoss ein stechender Schmerz in ihren rechten Fuß und jagte wie Feuer das ganze Bein hoch. Die Knie knickten ihr weg, und sie fiel mit einem Schrei auf die Seite. Sie sah einen langen rostigen Nagel tief in ihrer Fußsohle stecken. »Pa!«, schrie sie. Sie versuchte sich zu erinnern, ob er letzte Nacht nach Hause gekommen war. »HILFE, Pa, hilf mir«, rief sie, aber es kam keine Antwort. Mit einer jähen Bewegung griff sie nach unten, riss den Nagel heraus, kreischte dabei laut, um den Schmerz zu überdecken.

Wimmernd bewegte sie die Arme ziellos durch den Sand. Schließlich setzte sie sich auf und inspizierte ihren Fuß. Da war bloß die winzige Öffnung einer kleinen, tiefen Wunde, die kaum blutete. Sogleich packte sie die Angst vor Wundstarrkrampf. Ihr Magen zog sich zusammen, und ihr wurde kalt. Jodie hatte ihr von einem Jungen erzählt, der auf einen rostigen Nagel getreten war und keine Tetanusspritze bekommen hatte. Seine Kaumuskeln hatten sich so fest verkrampft, dass er den Mund nicht mehr aufmachen konnte. Dann hatte sich sein Rückgrat nach hinten gekrümmt wie ein gespannter Bogen, aber keiner konnte irgendwas tun, außer dabeistehen und zusehen, wie er an den Verrenkungen starb.

Eines hatte Jodie klipp und klar gesagt: Du musstest die Spritze bekommen, und zwar spätestens zwei Tage, nachdem du in einen Nagel getreten warst, sonst warst du verloren. Kya hatte keine Ahnung, wie sie an so eine Spritze kommen sollte.

»Ich muss irgendwas machen. Wenn ich auf Pa warte, krieg ich todsicher den Krampf.« Schweißperlen rollten ihr übers Gesicht, als sie über den Strand humpelte und schließlich die kühleren Eichen um die Hütte erreichte.

Ma hatte Verletzungen immer in Salzwasser eingeweicht und dann mit Schlamm mit allen möglichen Mittelchen drin bestrichen. In der Küche war kein Salz, also humpelte Kya in den Wald zu einem Brackwassertümpel, der bei Ebbe so salzig war, dass an seinen Rändern strahlend weiße Kristalle glitzerten. Sie setzte sich auf den Boden, tauchte den Fuß in das Salzwasser der Marsch und bewegte dabei ununterbrochen den Mund: auf, zu, auf, zu, tat so, als würde sie gähnen, kauen, alles, damit er sich nicht versteifte. Nach fast einer Stunde war das Wasser so weit zurückgegangen, dass sie mit den Fingern ein Loch in den schwarzen Schlamm graben und den Fuß behutsam in die weiche Erde schieben konnte. Die Luft war hier kühl, und die Schreie der Adler gaben ihr Halt.

Am späten Nachmittag wurde sie sehr hungrig und kehrte zur Hütte zurück. Pas Zimmer war noch immer leer, und er würde wahrscheinlich noch stundenlang nicht nach Hause kommen. Poker und Whiskey hielten einen Mann bis tief in die Nacht beschäftigt. Es war kein Grieß mehr da, aber nach kurzer Suche fand sie eine alte Dose mit Crisco-Backfett. Sie löffelte ein bisschen von der weißen Masse heraus und strich sie auf einen Salzcracker. Knabberte ihn versuchsweise, aß dann noch fünf weitere.

Sie legte sich vorsichtig in ihr Bett auf der Veranda, horchte auf Pas Boot. Die aufziehende Nacht war voller Geräusche und Bewegung, und Kya schreckte immer wieder hoch, aber in den frühen Morgenstunden musste sie wohl doch eingeschlafen sein, denn als sie erwachte, schien ihr die Sonne mitten ins Gesicht. Rasch öffnete sie weit den Mund; es ging noch. Sie schleppte sich zwischen dem Brackwassertümpel und der Hütte hin und her, bis sie schließlich anhand des Sonnenlaufs wusste, dass zwei Tage vergangen waren. Sie öffnete und schloss den Mund. Vielleicht hatte sie es geschafft.

Als sie sich am Abend unter die Decke ihrer Matratze auf dem Boden legte, den schlammverkrusteten Fuß mit einem Lappen umwickelt, fragte sie sich, ob sie tot aufwachen würde. Nein, fiel ihr wieder ein, so leicht würde es nicht werden: Ihr Rücken würde sich nach hinten biegen, ihre Gliedmaßen würden sich verdrehen.

Kurze Zeit später spürte sie ein Zucken tief im Rücken und setzte sich auf. »Oh nein, oh nein, Ma, Ma.« Das Gefühl im Rücken kam erneut und ließ sie verstummen. »Juckt bloß ein bisschen«, murmelte sie. Schließlich schlief sie völlig erschöpft ein und schlug die Augen erst wieder auf, als Tauben in den Eichen gurrten.

Eine Woche lang ging sie zweimal am Tag zu dem Tümpel, lebte von Crackern und Backfett, und Pa kam die ganze Zeit nicht nach Hause. Am achten Tag konnte sie den Fuß schon locker kreisen lassen, und der Schmerz beschränkte sich auf die Oberfläche. Sie machte ein Freudentänzchen, ohne den Fuß zu sehr zu belasten, und jubelte: »Ich hab’s geschafft, ich hab’s geschafft.«

Am nächsten Morgen machte sie sich zum Strand auf, um wieder Piraten aufzuspüren.

»Als Erstes befehl ich meiner Mannschaft, alle Nägel aufzusammeln.«

Jeden Morgen erwachte sie früh und lauschte noch immer auf das geschäftige Pfannengeklapper von Ma in der Küche. Mas Lieblingsfrühstück bestand aus Omelett mit Eiern von ihren eigenen Hühnern, dazu reife Tomaten in Scheiben geschnitten und Maisküchlein. Die bereitete sie zu, indem sie eine Mischung aus Maismehl, Wasser und Salz in so heißes Fett goss, dass der Teig Blasen warf und die Ränder eine knusprige Kruste bekamen. Ma sagte immer, dass man nichts richtig briet, solange man es im Nebenzimmer nicht brutzeln hörte, und ihr ganzes Leben lang hatte Kya beim Aufwachen diese in Fett knisternden Maisküchlein gehört. Hatte den bläulichen heißen Maisqualm gerochen. Aber jetzt war die Küche still, kalt, und Kya schlüpfte aus dem Bett und schlich von der Veranda zur Lagune.

Monate vergingen, der Winter hielt leise Einkehr, wie die Winter im Süden das tun. Die Sonne, warm wie eine Decke, umhüllte Kyas Schultern, lockte sie tiefer in die Marsch. Manchmal hörte sie nachts Geräusche, die sie nicht kannte, oder sie erschrak sich, wenn Gewitterblitze zu nah waren, doch wenn sie stolperte, war da immer das Land, das sie auffing. Bis irgendwann, in einem unbemerkten Moment, der Herzschmerz versickerte wie Wasser in Sand. Noch immer da, aber tief unten. Kya legte ihre Hand auf die atmende nasse Erde, und die Marsch wurde ihr zur Mutter.

5

Ermittlung

1969

In den Bäumen kreischten Zikaden gegen die sengende Sonne an. Alle anderen Lebensformen duckten sich unter der Hitze, ließen nur ein träges Summen aus dem Unterholz vernehmen.

Sheriff Jackson wischte sich über die Stirn. »Vern, hier ist noch einiges zu tun«, sagte er, »aber mir ist nicht wohl dabei. Chases Frau und seine Eltern wissen nicht, dass er tot ist.«

»Ich fahr hin und sag’s ihnen, Ed«, erwiderte Dr. Vern Murphy.

»Da wär ich dir sehr dankbar. Nimm meinen Pick-up. Schick einen Krankenwagen raus, um Chase abzuholen, und Joe soll mit dem Pick-up herkommen. Aber sag ansonsten keiner Menschenseele was davon. Ich will nicht, dass die halbe Stadt herkommt, und genau das wird passieren, wenn du es irgendwem erzählst.«

Ehe Vern abfuhr, blieb er noch einen langen Moment stehen und blickte auf Chase, als hätte er irgendetwas übersehen. Er war Arzt, er sollte das in Ordnung bringen. Drückende Sumpfluft stand hinter ihnen, wartete geduldig ab, bis sie wieder übernehmen konnte.

Ed wandte sich an die Jungs. »Ihr bleibt schön hier. Ich will nicht, dass jemand die Sache hier in der ganzen Stadt rumerzählt, und fasst nichts an und macht keine Spuren mehr im Schlamm.«

»Klar, Sir«, sagte Benji. »Sie denken, irgendwer hat Chase umgebracht, nicht? Weil’s keine Fußspuren gibt. Hat ihn vielleicht von da oben runtergeschubst, oder?«

»Davon hab ich kein Wort gesagt. Das ist alles bloß polizeiliche Routine. So, nun stört mich nicht weiter und erzählt keinem, was ihr hier draußen hört.«

Deputy Joe Purdue, ein kleiner Mann mit buschigen Koteletten, traf keine fünfzehn Minuten später mit dem Pick-up ein.

»Ich komm nicht drüber weg. Chase tot. Er war der beste Quarterback, den die Stadt je hatte. Ist echt nicht zu fassen.«

»Das kannst du laut sagen. Also, machen wir uns an die Arbeit.«

»Was haben wir bis jetzt?«