12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

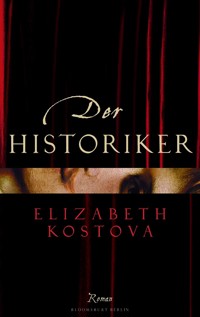

- Herausgeber: Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein junges Mädchen findet in der Bibliothek ihres Vaters ein Konvolut mit vergilbten Briefen. Das Geheimnis um den Vater und das Schicksal der Mutter verbinden sich zu einem Drama, das weit in die Vergangenheit zurückreicht. Die Briefe fragen nach der Herkunft von Vlad dem Pfähler, dem Urbild der Dracula-Legende. Eine atemberaubende Suche in Klöstern, Bibliotheken und Archiven beginnt, bei der Grausamkeiten Draculas zutage treten, die sich bis heute fortsetzen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2010

Sammlungen

Ähnliche

Elizabeth Kostova

Roman

Aus dem Englischenvon Werner Löcher-Lawrence

Berliner Taschenbuch Verlag

Für meinen Vater,der mir als Erstereinige dieser Geschichtenerzählt hat

Ein Hinweis an den Leser

Die folgende Geschichte wollte ich eigentlich nie zu Papier bringen. Kürzlich jedoch hat mich eine Art Schock dazu gebracht, mir noch einmal zu vergegenwärtigen, was für mich und einige der mir liebsten Menschen zweifellos die beunruhigsten Ereignisse meines Lebens waren. Es ist die Geschichte, wie ich mich als sechzehnjähriges Mädchen auf die Suche nach meinem Vater und seiner Vergangenheit machte, wie er seinerseits nach seinem geliebten Mentor und dessen Vergangenheit suchte und wie wir uns alle auf einem der dunkelsten Pfade in längst vergangene Zeiten wiederfanden. Dieses Buch berichtet darüber, wer diese Suche überlebte und wer nicht – und warum. Als Historikerin habe ich gelernt, dass nicht jeder, der zurück in die Vergangenheit greift, das am Ende auch überlebt. Und es ist nicht nur dieses Sich-Zurückwenden, das uns in Gefahr bringt, manchmal greift auch die Vergangenheit selbst mit ihrer schattenhaften Kralle unerbittlich nach uns.

In den sechsunddreißig Jahren, die seit den Geschehnissen, über die hier berichtet wird, vergangen sind, verlief mein Leben in vergleichsweise ruhigen Bahnen. Ich habe meine Zeit der Arbeit und ereignislosen Reisen gewidmet, meinen Studenten und Freunden, dem Schreiben historischer und weitgehend unpersönlicher Bücher sowie den Geschicken der Universität, in der ich am Ende Schutz suchte. Bei meiner Rückschau auf die Ereignisse damals habe ich das Glück, Zugang zu den meisten der fraglichen persönlichen Dokumente zu haben, da sie sich schon seit Jahren in meinem Besitz befinden. Wo ich es für angebracht halte, habe ich sie aneinander gereiht, um zu einer fortlaufenden Erzählung zu kommen, die ich von Zeit zu Zeit mit eigenen Erinnerungen auffüllen muss. Obwohl ich die ersten Geschichten meines Vaters so wiedergebe, wie er sie mir erzählte, stütze ich mich dabei doch sehr auf seine Briefe, die viele seiner mündlichen Berichte wiederholen.

Zusätzlich zu diesen Quellen, die ich fast vollständig wiedergebe, habe ich jeden möglichen Weg der Erinnerung und Nachforschung beschritten, mitunter indem ich an einen Schauplatz zurückgekehrt bin, um die verblassten Bereiche meiner Erinnerung aufzufrischen. Die größte Freude haben mir dabei die Gespräche gemacht – in einigen Fällen die Korrespondenzen –, die ich mit den wenigen verbliebenen Gelehrten, die mit den hier geschilderten Ereignissen zu tun hatten, führen konnte. Ihre Erinnerungen waren Quellen von unschätzbarem Wert. Mein Text profitiert darüber hinaus von Gesprächen mit jüngeren Fachgelehrten verschiedener Spezialgebiete.

Und es gibt noch eine letzte Quelle, auf die ich mich, wenn nötig, verlassen habe: die Fantasie. Das geschah immer mit größter Sorgfalt, indem ich für meine Leser nur erfunden habe, was aus meiner Sicht wahrscheinlich ist, und dies auch nur, wenn meine sachlich begründeten Vermutungen den vorhandenen Dokumenten in ihren eigenen Kontext beließen. Wo ich Ereignisse oder Motive nicht erklären konnte, habe ich sie aus Achtung vor ihrer verborgenen Wirklichkeit unerklärt gelassen. Die weiter zurückliegende Vergangenheit dieser Geschichte habe ich so sorgfältig recherchiert, wie ich es bei einem akademischen Text zu tun pflege. Die Einblicke in die religiösen und territorialen Konflikte zwischen einem islamischen Osten und einem jüdischchristlichen Westen werden dem heutigen Leser schmerzlich vertraut sein.

Es ist so gut wie unmöglich, all jenen angemessen zu danken, die mir bei diesem Projekt geholfen haben; dennoch möchte ich wenigstens einige von ihnen nennen. Neben vielen anderen bin ich zutiefst dankbar: Dr. Radu Georgescu vom Archäologischen Museum der Universität Bukarest, Dr. Ivanka Lazarova von der bulgarischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Dr. Petar Stoichev von der University of Michigan, dem unermüdlichen Personal der British Library, den Bibliothekaren des Rutherford Literary Museum und der Library of Philadelphia, Bruder Vasil vom Kloster Zographou auf dem Berg Athos und Dr. Turgut Bora von der Universität Istanbul.

Meine große Hoffnung bei der Veröffentlichung dieses Buches liegt darin, dass es zumindest einen Leser finden wird, der es als das versteht, was es ist: ein cri de cœur. Ihm, diesem verständigen Leser, vermache ich meine Geschichte.

Oxford, England, am 15. Januar 2008

TEIL EINS

Wie diese Papiere aneinander gereiht sind, wird bei der Lektüre klar werden. Alles Unnütze wurde ausgesondert, so dass ein geschichtliches Bild, das sich fast schon im Widerspruch zu den Möglichkeiten späteren Dafürhaltens befindet, als einfache Tatsache aufscheint. Kein Satz über Vergangenes findet sich hier, bei dem die Erinnerung irren könnte, denn alle ausgewählten Quellen werden genau wie zu ihrer Zeit wiedergegeben und spiegeln den Standpunkt und das Wissen derer, die sie verfasst haben.

Bram Stoker, Dracula, 1897

1

Im Jahr 1972 war ich sechzehn – zu jung, sagte mein Vater, um ihn auf seinen Reisen in diplomatischer Mission zu begleiten. Er zog es vor, mich aufmerksam im Unterricht der Internationalen Schule von Amsterdam sitzen zu wissen. In jenen Tagen arbeitete seine Stiftung von Amsterdam aus, und die Stadt war schon so lange meine Heimat, dass ich unser früheres Leben in den Vereinigten Staaten fast vergessen hatte. Es kommt mir heute eigenartig vor, dass ich auch als Halbwüchsige noch so gehorsam gewesen sein soll, während der Rest meiner Generation mit Drogen herumexperimentierte und gegen den imperialistischen Krieg in Vietnam protestierte. Aber ich war so behütet aufgewachsen, dass mein Leben als Erwachsene in der Wissenschaft dagegen abenteuerlich wirkt. Das lag mit daran, dass ich keine Mutter mehr hatte und mich mein Vater aus dem Gefühl doppelter Verantwortung heraus stärker beschützte, als er es sonst wohl getan hätte. Ich war noch ein Baby, als meine Mutter starb. Das war, bevor mein Vater das Zentrum für Frieden und Demokratie gründete. Mein Vater sprach nie von meiner Mutter und wandte sich schweigend ab, wenn ich ihm Fragen über sie stellte. Ich verstand sehr früh, dass es zu schmerzvoll für ihn war, mit mir über sie zu reden. Stattdessen kümmerte er sich hingebungsvoll um mich und versorgte mich mit einer Reihe von Kindermädchen und Haushälterinnen – Geld spielte keine Rolle, wenn es um meine Erziehung ging, obwohl wir unseren Alltag durchaus einfach bestritten.

Die letzte dieser Haushälterinnen war Mrs Clay, die sich um unser schmales Haus aus dem siebzehnten Jahrhundert an der Raamgracht im Herzen der Altstadt kümmerte. Jeden Tag nach der Schule öffnete Mrs Clay mir die Tür. Sie diente als Elternersatz, wenn mein Vater, wie so oft, auf Reisen war. Sie war Engländerin, älter, als es meine Mutter gewesen wäre, und so geschickt sie sich mit dem Staubwedel anstellte, so unbeholfen war sie mit Teenagern. Wenn ich am Esstisch ihr vor Mitgefühl zerfließendes Gesicht mit den langen Zähnen darin sah, glaubte ich, dass sie gerade an meine Mutter dachte, und hasste sie dafür. Wenn mein Vater nicht da war, hallte es in dem hübschen Haus. Niemand konnte mir bei Algebra helfen, niemand bewunderte meinen neuen Mantel, rief mich zu sich und drückte mich an sich, niemand zeigte sich erschreckt, wie sehr ich gewachsen war. Wenn mein Vater von einem der Orte auf der Europakarte, die bei uns im Esszimmer hing, zurückkam, roch er nach anderen Zeiten und Plätzen, würzig und müde zugleich. In den Ferien fuhren wir nach Paris oder Rom und studierten sorgfältig alle Sehenswürdigkeiten, von denen mein Vater annahm, dass ich sie kennen sollte, aber ich sehnte mich nach jenen anderen Orten, wohin er verschwand, jenen sonderbaren alten Orten, die ich nie gesehen hatte.

Wenn er auf Reisen ging, machte ich mich auf den Weg zur Schule und ließ bei meiner Rückkehr die Bücher mit einem Knall auf den polierten Tisch in der Diele fallen. Weder Mrs Clay noch mein Vater ließen mich abends ausgehen, sah man von einem gelegentlichen, sorgsam begutachteten Film ab, in den ich mit sorgsam begutachteten Freunden gehen durfte, und in der Rückschau erstaunt es mich, dass ich diese Regeln niemals missachtet habe. Ich war sowieso am liebsten allein, das Alleinsein war das Element, in dem ich aufgewachsen war und in dem ich mich wohl fühlte. Ich tat mich im Lernen hervor, nicht im Umgang mit Gleichaltrigen. Mädchen meines Alters versetzten mich in Schrecken, besonders die smarten, kettenrauchenden Alleswisser aus den diplomatischen Kreisen, in denen sich mein Vater bewegte. In ihrer Gegenwart hatte ich immer das Gefühl, mein Kleid sei zu lang oder zu kurz, oder dass ich etwas völlig anderes tragen sollte. Jungen gaben mir Rätsel auf, obwohl ich vage von Männern träumte. Am Ende war ich in der Bibliothek meines Vaters am glücklichsten, allein in diesem großen, gepflegten Raum im ersten Stock unseres Hauses.

Die Bibliothek meines Vaters war wahrscheinlich einmal ein Wohnzimmer gewesen, das er jedoch nur zum Lesen benutzte, und in seinen Augen war eine große Bibliothek wichtiger als ein großes Wohnzimmer. Seit langer Zeit schon gewährte er mir freien Zugang zu seinen Büchern. Wenn er nicht da war, saß ich stundenlang über meinen Hausarbeiten am Mahagonischreibtisch der Bibliothek oder stöberte in den Regalen, die rundum liefen. Ich begriff erst später, dass mein Vater entweder halb vergessen haben musste, was sich auf einem der obersten Regalbretter befand, oder dass er – was wahrscheinlicher ist – davon ausging, ich würde es nicht erreichen. Eines Abends holte ich nicht nur eine Übersetzung des Kamasutra herunter, sondern auch einen weit älteren Band und einen Umschlag mit vergilbten Papieren.

Ich kann auch heute noch nicht sagen, was mich dazu brachte, beides aus dem Regal zu nehmen. Aber die Abbildung, die mitten auf dem Buch prangte, der Geruch des Alters, den es verströmte, und meine Entdeckung, dass es sich bei den Papieren um persönliche Briefe handelte, all das machte mich äußerst aufmerksam. Ich wusste, ich sollte die Nase nicht in die persönlichen Dinge meines Vaters stecken, oder die eines anderen, und ich hatte Angst, dass Mrs Clay plötzlich hereinschneien würde, um zu dieser Stunde den staubfreien Schreibtisch abzustauben – weshalb ich wahrscheinlich immer wieder über die Schulter zur Tür sah. Aber ich konnte nicht anders, ich musste den ersten Absatz des zuoberst liegenden Briefes lesen, und stand minutenlang mit dem Brief in der Hand vor dem Regal.

12. Dezember 1930Trinity College, Oxford

Mein lieber, unglücklicher Nachfolger,

mit Bedauern stelle ich Sie mir vor, wie Sie, wer immer Sie sein mögen, den Bericht lesen, den ich hier zu verfassen habe. Das Bedauern gilt zum Teil mir selbst, weil ich sicher in Schwierigkeiten stecken, vielleicht sogar tot sein werde, oder Schlimmeres noch, wenn Sie diese Worte lesen. Aber mein Bedauern gilt auch Ihnen, mein mir noch unbekannter Freund, denn nur jemand, der solch abscheuliche Informationen braucht, wird diesen Brief eines Tages lesen. Wenn Sie nicht in anderem Sinne mein Nachfolger sind, werden Sie bald schon mein Erbe sein, und es erfüllt mich mit Trauer, dass ich einem anderen Menschen meine eigene, vielleicht unglaubliche Erfahrung des Bösen vermachen muss. Warum ich selbst sie geerbt habe, vermag ich nicht zu sagen, aber ich hoffe, es am Ende herauszufinden, vielleicht während ich Ihnen schreibe – oder auch im Verlauf der weiteren Ereignisse.

An diesem Punkt veranlasste mich mein Schuldgefühl – und noch etwas anderes –, den Brief hastig zurück in seinen Umschlag zu stecken, aber ich dachte den ganzen Tag über an ihn, und auch den nächsten über. Als mein Vater von seiner Reise zurückkehrte, suchte ich nach einer Gelegenheit, ihn nach den Briefen und dem merkwürdigen Buch zu fragen. Ich wartete darauf, dass er Zeit hatte und wir beide allein waren, aber er war in jenen Tagen sehr beschäftigt, und etwas an dem, was ich da gefunden hatte, ließ mich zögern, ihn darauf anzusprechen. Schließlich bat ich ihn eindrücklich, mich auf seine nächste Reise mitzunehmen. Es war das erste Mal, dass ich ein Geheimnis vor ihm hatte, und auch das erste Mal, dass ich auf etwas bestand.

Widerstrebend erklärte sich mein Vater einverstanden. Er sprach mit meinen Lehrern und mit Mrs Clay und erinnerte mich daran, dass ich reichlich Zeit für meine Hausaufgaben haben würde, während er in Besprechungen war. Das wunderte mich nicht, denn als Diplomatenkind war ich Warten gewöhnt. Ich packte meinen marineblauen Koffer und nahm meine Schulbücher und viel zu viele Kniestrümpfe mit. Statt an diesem Morgen zur Schule zu gehen, reiste ich mit meinem Vater und ging schweigend und glücklich neben ihm zum Bahnhof. Ein Zug brachte uns nach Wien; mein Vater hasste Flugzeuge, die, wie er sagte, das Reisen um die Reise betrogen. In Wien verbrachten wir eine kurze Nacht in einem Hotel. Ein weiterer Zug brachte uns über die Alpen, vorbei an all den weißen und blauen Gipfeln unserer Landkarte zu Hause. Vor einem staubigen gelben Bahnhof startete mein Vater schließlich unseren Mietwagen, und ich hielt den Atem an, bis wir durch das Tor einer Stadt kamen, von der er mir so oft erzählt hatte, dass ich sie schon in meinen Träumen hatte sehen können.

Am Fuß der slowenischen Alpen hält der Herbst früh Einzug. Noch vor September folgt auf die reiche Ernte ein plötzlicher heftiger Regen, der mehrere Tage anhält und die ersten Blätter auf die Straßen der Dörfer fallen lässt. Heute, in meinen Fünfzigern, wandern meine Gedanken alle paar Jahre dorthin, und ich durchlebe noch einmal meine erste Begegnung mit der slowenischen Landschaft. Es ist altes Kulturland. Jeder Herbst lässt es etwas weicher werden, in aeternum – in alle Ewigkeit. Es beginnt immer mit denselben drei Farben: einer grünen Landschaft und zwei, drei gelben fallenden Blättern an einem grauen Nachmittag. Ich nehme an, dass die Römer – die ihre Mauern hier zurückgelassen haben und im Westen an der Küste ihre gewaltigen Arenen – den gleichen Herbst erlebten und den gleichen Schauder. Als der Wagen meines Vaters in das Tor der ältesten der julianischen Städte einbog, schlang ich mir die Arme um die Brust. Zum ersten Mal empfand ich die Erregung des Reisenden, der der Geschichte in ihr fein gezeichnetes Gesicht sieht.

Weil meine Geschichte in dieser Stadt beginnt, werde ich ihren römischen Namen Emona benutzen, um sie ein wenig vor der Art Touristen zu schützen, die dem Schicksal mit dem Reiseführer in der Hand hinterherreisen. Emona wurde auf den Überresten einer Siedlung aus der Bronzezeit errichtet, entlang eines Flusses, der heute von Jugendstil-Architektur gesäumt wird. Während der ersten Tage würden wir dort am Wohn- und Amtssitz des Bürgermeisters vorbeispazieren und an Stadthäusern aus dem siebzehnten Jahrhundert, die mit silbernen fleur-de-lys – bourbonischen Lilien – geschmückt waren, an der mächtigen goldenen Rückmauer einer großen Kaufhalle, mit Stufen bis hinunter ans Wasser und alten Türen mit Balkenriegeln. Über Jahrhunderte war hier Frachtgut gelöscht und gespeichert worden, um die Stadt zu ernähren. Und wo einst einfache Hütten sich am Ufer geduckt hatten, wuchsen heute Platanen zu einem gewaltigen Umfang an und warfen graue Borke in großen Platten in den Fluss.

Nahe des Marktes öffnete sich der Hauptplatz der Stadt unter dem schweren Himmel. Wie ihre Schwestern weiter im Süden zeigte Emona den Schmuck einer wechselvollen Vergangenheit: Wiener Art déco entlang der Skyline, große rote Renaissancekirchen ihrer slawisch sprechenden Katholiken und bucklige braune, aus dem Mittelalter stammende Kapellen, in deren Zügen man die Britischen Inseln erkennen konnte. (Der heilige Patrick sandte Missionare in diese Gegend, die den neuen Glauben zurück zu seinen mediterranen Ursprüngen brachten, so dass die Stadt heute von sich behauptet, über eine der längsten christlichen Traditionen Europas zu verfügen.) Hier und da schien auch ein osmanisches Element über Türeingängen oder einem Fensterrahmen auf.

Gleich neben dem Markt rief eine kleine österreichische Kirche mit ihren Glocken zur Messe, als mein Vater und ich ins Zentrum von Emona fuhren. Männer und Frauen in blauen Arbeitsmänteln strebten am Ende des sozialistischen Arbeitstages ihrem Zuhause zu, hielten Schirme über ihre Taschen und Bündel. Wir überquerten den Fluss über eine herrliche alte Brücke, die an beiden Enden von grünhäutigen Bronzedrachen bewacht wurde.

»Dort ist die Burg«, sagte mein Vater, ging am Rand des Platzes vom Gas und deutete in den Regen hinaus. »Ich weiß, dass sie dich interessieren wird.«

Er hatte Recht. Ich reckte mich und verdrehte den Hals, bis ich zwischen triefenden Ästen die Burg in den Blick bekam – von Motten zerfressene braune Türme auf einem steilen hohen Hügel in der Mitte der Stadt.

»Vierzehntes Jahrhundert«, sinnierte mein Vater. »Oder dreizehntes? Ich kenne mich mit mittelalterlichen Ruinen nicht so gut aus, wenigstens nicht aufs Jahrhundert genau. Wir werden im Reiseführer nachschlagen.«

»Können wir hinaufgehen und sie uns ansehen?«

»Morgen nach meinen Sitzungen erkundigen wir uns. Die Türme sehen nicht so aus, als könnten sie auch nur einen Vogel sicher tragen, aber man weiß ja nie.«

Er parkte den Wagen nahe beim Rathaus und half mir galant vom Beifahrersitz; durch den Lederhandschuh fühlte ich seine knochige Hand. »Es ist noch etwas früh, um unser Zimmer im Hotel zu beziehen. Möchtest du einen heißen Tee? Wir könnten auch in der gastronomia einen Happen essen. Der Regen wird stärker«, fügte er mit einem zweifelnden Blick auf meine Wolljacke und den Rock hinzu. Schnell zog ich den Kapuzenregenmantel hervor, den er mir im Jahr zuvor aus England mitgebracht hatte. Die Zugfahrt von Wien hatte fast einen Tag gedauert, und ich war wieder hungrig, obwohl wir im Speisewagen zu Mittag gegessen hatten.

Aber nicht die gastronomia fing uns mit ihren roten und blauen Lichtern ein, die durch das schäbige Fenster drangen, nicht die Kellnerinnen mit ihren blauen Plateausandalen – stimmt wirklich – und auch nicht das mürrische Bild von Genosse Tito. Als wir uns durch die nasse Menge schoben, wechselte mein Vater plötzlich die Richtung: »Hierhin!« Ich lief ihm hinterher, meine Kapuze rutschte mir ins Gesicht und verdeckte mir die Sicht. Er hatte den Eingang zu einem Jugendstil-Teehaus entdeckt: ein großes verschnörkeltes Fenster mit darüber laufenden Störchen und eine bronzene Tür aus hundert Wasserlilienstängeln. Die Tür schloss sich schwerfällig hinter uns, und der Regen verblich zu einem Nebel, zu bloßem Dampf, der die Fenster beschlug; das Wetter draußen verschwamm zwischen diesen silbernen Vögeln. »Erstaunlich, dass das hier die letzten dreißig Jahre überlebt hat.« Mein Vater schälte sich aus seinem London-Fog-Mantel. »Der Sozialismus behandelt seine Schätze nicht immer gut.«

An einem Tisch beim Fenster tranken wir heißen Tee mit Zitrone aus dicken Tassen, aßen Sardinen auf gebuttertem Weißbrot und sogar etwas torta. »Das sollte genug sein«, sagte mein Vater. In letzter Zeit ging es mir auf die Nerven, wenn er in seinen Tee blies, um ihn abzukühlen, und mir graute vor dem Moment, in dem er sagte, wir sollten aufhören zu essen, aufhören mit dem, was uns gerade schmeckte, weil wir noch Platz fürs Abendessen bräuchten. Als ich ihn so in seinem tadellosen Tweedjackett und dem Rollkragenpullover betrachtete, hatte ich das Gefühl, dass er sich bis auf die Diplomatie, die ihn auffraß, jedes Abenteuer im Leben versagt hatte. Er wäre glücklicher, wenn er sich etwas mehr Freiheit gönnen würde, dachte ich, für ihn war immer alles so ernst.

Aber ich schwieg, weil ich wusste, dass er es hasste, wenn ich ihn kritisierte, zudem hatte ich eine Frage. Erst würde ich ihn jedoch seinen Tee zu Ende trinken lassen, und so lehnte ich mich auf meinem Stuhl zurück, gerade so weit, dass mein Vater nicht sagte, ich solle mich ordentlich hinsetzen. Durch die silberornamentierte Fensterscheibe sah ich eine nasse Stadt, mit fortschreitendem Nachmittag düster werdend, und Menschen, die durch den horizontal dahintreibenden Regen eilten. Das Teehaus, das mit Damen in langen, gerade geschnittenen Kleidern aus elfenbeinfarbener Gaze oder Herren mit Spitzbärten und Samtkrägen gefüllt sein sollte, war leer.

»Ich hatte gar nicht gemerkt, wie sehr mich das Fahren angestrengt hat.« Mein Vater stellte seine Tasse ab und deutete auf die Burg, die durch den Regen eben noch sichtbar war. »Aus der Richtung sind wir gekommen, von der anderen Seite des Hügels. Von oben werden wir die Alpen sehen können.«

Ich sah die schneebedeckten Berge wieder vor mir und hatte das Gefühl, dass ihr Atem über Emona wehte. Wir waren jetzt auf ihrer anderen Seite – und allein. Ich zögerte, holte Luft. »Würdest du mir eine Geschichte erzählen?« Geschichten waren eine der Freuden, mit denen mein Vater sein mutterloses Kind immer getröstet hatte. Einige stammten aus seiner eigenen angenehmen Kindheit in Boston, andere wusste er über seine ausgefalleneren Reisen zu erzählen. Manche erfand er auch aus dem Stegreif, aber die waren mir seit einiger Zeit langweilig geworden, da sie mir längst nicht mehr so erstaunlich vorkamen wie früher.

»Eine Geschichte über die Alpen?«, wollte mein Vater wissen.

»Nein.« Eine unerklärliche Furcht packte mich. »Ich habe etwas gefunden, wonach ich dich fragen wollte.«

Er drehte sich mir zu und sah mich milde an, die ergrauenden Brauen hoben sich über den grauen Augen.

»Ich war in deiner Bibliothek«, sagte ich. »Es tut mir Leid … Ich habe etwas gestöbert und ein paar Papiere und ein Buch gefunden. Ich habe mir die Papiere nicht richtig angesehen. Ich dachte …«

»Ein Buch?« Nach wie vor klang er mild, suchte in seiner Tasse nach einem letzten Tropfen Tee und hörte nur halb zu.

»Sie sahen aus wie … Das Buch war sehr alt, mit einem Drachen mitten auf dem Deckel.«

Er lehnte sich vor, saß ganz still da und fing dann sichtbar an zu zittern, was mich gleich alarmierte. Wenn jetzt eine Geschichte käme, würde sie anders sein als alles, was er mir je erzählt hatte. Er musterte mich, und ich war überrascht, wie erschöpft und traurig er plötzlich aussah.

»Bist du böse?« Ich sah jetzt auch in meine Tasse.

»Nein, mein Schatz.« Er seufzte schwer und klang fast gramerfüllt. Die kleine blonde Kellnerin füllte unsere Tassen auf und ließ uns wieder allein, und immer noch fiel es ihm schwer, einen Anfang zu finden.

2

Du weißt, sagte mein Vater, dass ich vor deiner Geburt Professor an einer amerikanischen Universität war. Davor habe ich viele Jahre studiert, um Professor werden zu können. Erst dachte ich, ich sollte Literatur studieren. Dann jedoch begriff ich, dass ich wahre Geschichten noch lieber mochte als erfundene. All die Literatur, die ich las, brachte mich dazu, mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. So wurde ich schließlich Historiker. Und es freut mich, dass auch du an Geschichte interessiert bist.

Es begann an einem Frühlingsabend; ich promovierte damals und saß sehr spät noch in meiner Koje in der Universitätsbibliothek, umgeben von endlosen Bücherreihen. Irgendwann sah ich von meiner Arbeit auf und stellte fest, dass jemand ein Buch, dessen Rücken mir völlig unbekannt vorkam, zwischen meine Bücher gestellt hatte, die auf dem Regalbrett über meinem Schreibpult standen. Auf dem Rücken prangte ein eleganter kleiner Drache, grün auf pergamentenem Grund.

Ich konnte mich nicht entsinnen, dieses Buch jemals dort noch anderswo gesehen zu haben, und so holte ich es herunter und blätterte darin, ohne wirklich nachzudenken. Der Band war in weiche bleiche Tierhaut gebunden, und das Papier schien ziemlich alt zu sein. Wie von selbst öffnete sich das Buch genau in der Mitte. Auf den beiden Seiten prangte der Holzschnitt eines Drachens mit ausgebreiteten Flügeln und einem langen geschwungenen Schwanz, eine über die gesamte Fläche sich windende, zornige Bestie mit ausgestreckten Klauen. In den Drachenklauen befand sich ein Banner, auf dem ein einziges Wort in gotischen Lettern stand: Drakulya.

Mir sagte das Wort sofort etwas, und ich dachte an Bram Stokers Roman – den ich noch nicht gelesen hatte – und an die Abende damals im Kino gleich bei uns um die Ecke, Béla Lugosi über dem weißen Hals irgendeines Starlets. Aber die Schreibweise des Wortes war komisch und das Buch eindeutig sehr alt. Nun, ich war Student und zutiefst interessiert an europäischer Geschichte, und während ich das Bild anstarrte, erinnerte ich mich an etwas, was ich einmal gelesen hatte. Der Name ließ sich auf das lateinische Wort für »Drache« zurückführen, was aber auch »Teufel« heißen kann und der Ehrentitel von Vlad Ţepeş dem Pfähler, Woiwode der Walachei, war, einem Feudalherren in den Karpaten, der seine Untertanen und Gefangenen auf unglaublich grausame Weise folterte und tötete. Da ich mich gerade mit den Handelsbeziehungen Amsterdams im siebzehnten Jahrhundert beschäftigte, sah ich keinen Grund, warum dieses Buch zwischen meinen gelandet war, und ich nahm an, dass es jemand versehentlich dorthin gestellt hatte, vielleicht jemand, der über die Geschichte Zentraleuropas oder feudale Symbole arbeitete.

Ich blätterte die übrigen Seiten um – wenn man den ganzen Tag über mit Geschriebenem zu tun hat, ist jedes neue Buch Freund und Versuchung zugleich. Zu meiner Überraschung waren all diese wunderbaren alten elfenbeinfarbenen Blätter völlig leer. Es gab nicht einmal ein Titelblatt und schon gar keine Information darüber, wo und wann das Buch gedruckt worden war. Es gab keine Karten, keinen bedruckten Vorsatz oder andere Illustrationen. Kein Zeichen der Universitätsbibliothek war zu entdecken, keine Umlaufkarte, kein Stempel oder eine Beschriftung.

Nachdem ich das Buch noch eine Weile untersucht hatte, legte ich es auf das Pult und ging hinunter in den Katalogsaal im Erdgeschoss. Es gab tatsächlich eine Schlagwortkarte »Vlad III. (›Ţepeş‹) der Walachei, 1431–1476 – siehe auch *Walachei, *Transsilvanien, *Dracula«. Ich dachte, ich sollte mich zunächst einmal mittels einer Landkarte orientieren: Die Walachei und Transsilvanien waren zwei historische Regionen, die zum heutigen Rumänien gehörten. Transsilvanien sah bergiger aus und grenzte im Süden an die Walachei. Ich fand schließlich die offenbar einzige Primärquelle der Bibliothek zum Thema: eine seltsame kleine englische Übersetzung zeitgenössischer Flugschriften über Dracula aus dem letzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts. Die in deutscher Sprache kursierenden Schriften waren in den siebziger und achtziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts in Nürnberg gedruckt worden, einige waren noch vor Vlads Tod erschienen. Die Erwähnung Nürnbergs ließ mich frösteln; nur wenige Jahre zuvor hatte ich akribisch genau die dortigen Prozesse gegen die Naziführer verfolgt. Ich war ein Jahr zu jung gewesen, um Soldat zu werden, und hatte die Nachkriegsereignisse mit all dem Eifer der davon Ausgeschlossenen verfolgt. Der Sammelband hatte ein Frontispiz, einen Holzschnitt von Schultern und Kopf eines stiernackigen Mannes mit großen dunklen Augen und schweren Lidern, der einen großen Schnurrbart, von Wangenknochen zu Wangenknochen, und einen aufgeschlagenen Hut mit einer Zier vorne über langem, schwarzem, lockigem Haar trug. Das Bildnis war überraschend lebendig, trotz seiner Technik.

Ich wusste, ich sollte mit meiner Arbeit fortfahren, aber ich konnte nicht anders, als den Anfang einer der Flugschriften zu lesen. Sie berichtete über Verbrechen, die Dracula an seinen eigenen Leuten begangen hatte, und auch an anderen Menschen. Ich könnte dir wiederholen, was da stand, aber ich tue es lieber nicht – es war äußerst verstörend. Ich klappte den kleinen Band zu, stellte ihn wieder ins Regal und ging zurück an meinen Arbeitsplatz. Das siebzehnte Jahrhundert beanspruchte meine Aufmerksamkeit noch fast bis Mitternacht. Das merkwürdige Buch mit dem Drachen ließ ich zugeschlagen auf meinem Pult liegen und hoffte, sein Besitzer würde es da am nächsten Tag finden. Dann fuhr ich nach Hause und ging zu Bett.

Am nächsten Morgen musste ich zu einer Vorlesung. Ich war noch müde vom Abend vorher, aber nach der Stunde trank ich zwei Tassen Kaffee und ging zurück an meine Arbeit. Das alte Buch lag immer noch da, jetzt aber aufgeschlagen, und zeigte den sich windenden Drachen. Nach der kurzen Nacht und meinem dürftigen Mittagessen erfüllte mich das Bild mit Schrecken, wie man in alten Romanen zu sagen pflegt. Ich sah mir das Buch etwas sorgfältiger an. Die Illustration war eindeutig ein Holzschnitt, vielleicht eine mittelalterliche Arbeit, ein Beispiel für hohe Buchkunst. Ich dachte, dass man durchaus Bares dafür bekommen könnte, es aber vielleicht irgendeinem Studenten gehörte, da es ganz offenbar kein Bibliothekseigentum war.

In der Stimmung, in der ich war, wollte ich mich mit dem Bild nicht weiter beschäftigen. Etwas ungeduldig schloss ich das Buch und arbeitete bis zum späten Nachmittag an meinen Kaufmannsgilden. Auf meinem Weg aus der Bibliothek machte ich bei der Information Halt und gab den Band einem der Bibliothekare, der versprach, ihn in den Schrank für Fundsachen zu legen.

Am nächsten Morgen um acht jedoch, als ich mich an meinen Platz begab, um an dem Kapitel weiterzuarbeiten, lag das Buch erneut auf meinem Tisch, aufgeschlagen, mit der einzigen grausigen Illustration. Die Sache ging mir langsam auf die Nerven – wahrscheinlich hatte der Bibliothekar mich missverstanden. Ich stellte das Buch schnell auf mein Bücherbrett und arbeitete den ganzen Tag, ohne ihm noch einen Blick zu schenken. Am späten Nachmittag hatte ich ein Treffen mit meinem Doktorvater, und als ich meine Papiere einsammelte, um sie mit ihm durchzugehen, zog ich auch das merkwürdige Buch hervor und legte es dazu. Ich folgte damit einem Impuls: Ich wollte das Buch nicht behalten, aber Professor Rossi hatte Freude an historischen Rätseln, und ich dachte, es könnte ihm gefallen. Vielleicht vermochte er es auf Grund seines profunden Wissens über europäische Geschichte gar zu identifizieren.

Für gewöhnlich traf ich mich mit Rossi nach seiner Nachmittagsvorlesung, und ich stahl mich gerne vorher noch in den Hörsaal, um ihn in Aktion zu erleben. In diesem Semester las er über die mediterrane Welt der Antike, und ich hatte den Schluss einiger seiner Vorlesungen verfolgt, jede einzelne brillant und dramatisch, getragen von seinem großartigen erzählerischen Talent. Als ich mich auf einen der hinteren Plätze schlich, kam ich gerade noch rechtzeitig, um zu hören, wie er eine Diskussion über die Restauration des Minoer-Palastes auf Kreta durch Sir Arthur Evans zusammenfasste. Das Licht in dem riesigen neugotischen Saal, der rund fünfhundert Studenten fasste, war gedämpft. Auch die Stille hätte zu einer Kathedrale gepasst. Niemand rührte sich, alle Augen waren wie gebannt auf die schlanke Person vorn gerichtet.

Rossi stand allein auf der beleuchteten Bühne. Manchmal ging er hin und her und entwickelte dabei seine Gedanken, als ob er mit sich selbst in der Abgeschiedenheit seines Büros spräche. Dann wieder hielt er plötzlich inne und fixierte seine Studenten mit einem intensiven Blick, einer beredsamen Geste, einer erstaunlichen Erklärung. Er ignorierte das Rednerpult, verachtete Mikrofone und benutzte nie irgendwelche Notizen, auch wenn er mitunter ein paar Dias zeigte, wobei er die große Leinwand mit dem Zeigestock traktierte. Manchmal erregte er sich so, dass er beide Arme hochriss und über die Bühne rannte. Die Legende ging, dass er einmal in seiner Verzückung über die blühende griechische Demokratie von der Bühne gestürzt sei, sich aber gleich wieder aufgerappelt habe, ohne die Vorlesung auch nur für eine Sekunde zu unterbrechen. Ich habe mich nie getraut, ihn zu fragen, ob das stimmte.

Heute war er in einer nachdenklichen Verfassung und schritt mit den Händen hinter dem Rücken auf und ab. »Sir Arthur Evans, bitte denken Sie daran, restaurierte den Palast des Königs Minos in Knossos zum Teil anhand der Dinge, die er dort vorfand, und zum Teil, indem er der eigenen Vorstellung folgte, seiner Vision, wenn man so will, wie die minoische Zivilisation ausgesehen haben mochte.« Er starrte in das Gewölbe über uns. »Die Quellen waren mager, und er hatte es vor allem mit Fragen zu tun. Statt sich aber nun auf das bestehende Wissen zu beschränken, benutzte er seine Fantasie, um einen geradezu atemberaubend vollständigen Palast zu schaffen – und erlitt Schiffbruch. Hätte er nicht so verfahren dürfen?«

Hier machte er eine Pause und blickte fast sehnsüchtig über die See struppiger Haare, widerspenstiger Wirbel und Igelschnitte, gewollt schäbiger Blazer und ernster junger Studentengesichter (in jener Zeit waren nur männliche Studenten zu dieser Universität zugelassen, auch wenn du dich, liebe Tochter, heute voraussichtlich überall wirst einschreiben können). Fünfhundert Paar Augen starrten zurück. »Denken Sie über diese Frage nach.« Rossi lächelte, drehte sich abrupt weg und trat aus dem Licht der Scheinwerfer.

Seine Zuhörerschaft holte hörbar Luft: Die Studenten begannen zu reden und zu lachen und sammelten ihre Besitztümer ein. Rossi setzte sich wie gewöhnlich nach Ende der Vorlesung auf die Rampe, und einige der eifrigeren Studenten eilten nach vorn, um ihm Fragen zu stellen. Die beantwortete er mit Ernst und Humor, bis auch der letzte Fragende befriedigt war. Dann ging ich zu ihm und begrüßte ihn.

»Paul, mein Freund! Kommen Sie, gehen wir die Füße hochlegen und Holländisch reden.« Er klopfte mir warmherzig auf die Schulter, und wir verließen den Hörsaal.

Rossis Büro amüsierte mich immer, weil es dem Bild, das man sich vom Arbeitszimmer eines zerstreuten Professors machte, so grundsätzlich widersprach: Die Bücher standen in ordentlichen Reihen in den Regalen, eine sehr moderne kleine Kaffeemaschine nahe beim Fenster sorgte für ausreichend Kaffee, die Pflanzen, die seinen Schreibtisch schmückten, waren immer gut gegossen, und er selbst war stets gepflegt gekleidet, trug Tweedhosen und ein makelloses Hemd mit Krawatte. Sein Gesicht war ein typisch englisches, klare Linien mit tiefblauen Augen. Wie er mir einmal erklärte, hatte er von seinem Vater, einem Italiener, den es aus der Toskana nach Sussex verschlagen hatte, nur die Liebe zu gutem Essen geerbt. In Rossis Gesicht spiegelte sich eine Welt, die so bestimmt und geordnet war wie der Wachwechsel vor dem Buckingham Palace.

Mit seinem Geist war es etwas völlig anderes. Selbst noch nach vierzig Jahren strengen Forschens und Lernens schäumte er über mit Fragen an die Vergangenheit und brütete über ungelösten Problemen. Seine enzyklopädische Produktion hatte ihm längst Beifall weit über die akademische Welt hinaus eingebracht. Kaum dass er ein Werk beendet hatte, wendete er sich dem nächsten zu und wechselte dabei oft unvermittelt die Richtung. Das Ergebnis war, dass ihn Studenten aller denkbaren Fachrichtungen aufsuchten, und ich konnte mich glücklich schätzen, ihn zum Doktorvater bekommen zu haben. Zudem war er der gütigste, warmherzigste Freund, den ich je gehabt hatte.

»Nun«, sagte er, schaltete die Kaffeemaschine ein und wies mit der Hand auf einen Stuhl, »wie entwickelt sich Ihr Opus?«

Ich klärte ihn über meine Arbeit während der letzten Wochen auf, und wir hatten einen kurzen Disput über den Handel zwischen Utrecht und Amsterdam im frühen siebzehnten Jahrhundert. Er servierte seinen ausgezeichneten Kaffee in zarten Porzellantassen, und wir lehnten uns beide zurück, er hinter seinem mächtigen Schreibtisch. Der Raum war von der angenehmen Dämmerung durchdrungen, die um diese Stunde einbrach, aber mit fortschreitendem Frühling jeden Tag etwas später kam. Dann erinnerte ich mich an mein mittelalterliches Mitbringsel. »Ich habe Ihnen eine Kuriosität mitgebracht, Professor Rossi. Jemand hat ein reichlich morbides Objekt in meiner Koje in der Bibliothek hinterlassen, und nach nun zwei Tagen dachte ich, ich könnte es mir ausleihen, um Sie einen Blick darauf werfen zu lassen.«

»Geben Sie her.« Er stellte seine zarte Tasse ab und streckte den Arm aus, um das Buch zu nehmen. »Gut gebunden. Der Einband könnte Pergament sein. Und ein geprägter Rücken.« Etwas an dem Rücken des Buches brachte ein düsteres Stirnrunzeln auf sein sonst so klares Gesicht.

»Machen Sie es auf«, schlug ich vor. Ich verstand nicht, warum mein Herz mit einem Mal so aufgeregt klopfte, während ich darauf wartete, dass er die gleiche Erfahrung wie ich mit dem nahezu leeren Buch machte. Auch in seinen erfahrenen Händen öffnete es sich genau in der Mitte. Ich konnte nicht sehen, was er hinter seinem Schreibtisch sah, aber ihn selbst hatte ich im Blick. Sein Gesicht war plötzlich tiefernst – ein unbewegliches Gesicht, das ich nicht kannte. Er blätterte die übrigen Seiten durch, ging nach vorn und hinten, wie ich es getan hatte, aber aus dem Ernst wurde keine Überraschung. »Ja, leer.« Er legte es offen auf seinen Tisch. »Alles leer.«

»Ist das nicht seltsam?« Der Kaffee in meiner Tasse wurde langsam kalt.

»Und ziemlich alt. Aber nicht leer, weil es unvollendet geblieben wäre. Einfach schrecklich leer, um die Darstellung in der Mitte hervorzuheben.«

»Ja, ja, als hätte das Wesen in der Mitte alles um sich herum aufgefressen.« Ich hatte den Satz leichthin begonnen, beendete ihn jedoch langsam.

Rossi schien unfähig, den Blick von der Darstellung zu wenden, die vor ihm lag. Endlich schlug er das Buch entschlossen zu und rührte in seinem Kaffee, ohne jedoch davon zu trinken. »Woher haben Sie das?«

»Wie ich schon sagte: Jemand muss es vor zwei Tagen aus Versehen in meiner Koje in der Bibliothek liegen gelassen haben. Ich nehme an, ich hätte es gleich in die Abteilung für seltene Bücher bringen sollen, aber da ich ernsthaft glaube, dass es der persönliche Besitz von jemandem ist, habe ich damit noch gewartet.«

»Oh, das ist es«, sagte Rossi und sah mich eindringlich an. »Das gehört jemandem persönlich.«

»Und Sie wissen, wem?«

»Ja. Es gehört Ihnen.«

»Nein, ich sage doch, ich habe es nur in meiner Koje …« Der Ausdruck auf seinem Gesicht ließ mich verstummen. Er sah um zehn Jahre gealtert aus; die durch das Fenster hereinfallende Dämmerung musste der Grund dafür sein. »Was meinen Sie damit, dass es mir gehört?«

Rossi stand langsam auf, trat in eine der beiden Ecken hinter seinem Schreibtisch, stieg die zwei Stufen der Trittleiter hoch und holte einen kleinen dunklen Band für mich herunter. Eine Minute lang stand er da und sah ihn an, als sträubte sich etwas in ihm, ihn mir zu geben. Dann reichte er ihn mir. »Was halten Sie davon?«

Das Buch war klein, in alt aussehenden braunen Samt gebunden wie ein altes Gebetbuch oder das keltische Book of Days, mit nichts auf dem Rücken oder Deckel, das ihm eine Identität verliehen hätte. Es hatte einen bronzefarbenen Verschluss, der sich mit ein wenig Druck öffnen ließ. Das Buch fiel in der Mitte auf, und da war mein – ich sage mein – Drache. Diesmal ragte er über die Ränder hinaus, hielt die Klauen ausgestreckt und das gefährliche Maul geöffnet, so dass man die Fangzähne sehen konnte; auf dem Banner prangte dasselbe Wort in derselben gotischen Schrift.

»Natürlich«, sagte Rossi, »hatte ich ausreichend Zeit, Nachforschungen anzustellen. Die Illustration ist zentraleuropäisch und wurde gegen 1512 gedruckt – das heißt, damals gab es sehr wohl bewegliche Lettern, um auch einen Text zu drucken, wenn es einen gegeben hätte.«

Ich blätterte die empfindlichen Seiten langsam um. Kein Titelblatt – aber das wusste ich bereits. »Was für ein seltsames Zusammentreffen.«

»Es hat hinten auf dem Einband einen Salzwasserfleck, vielleicht von einer Reise über das Schwarze Meer. Nicht einmal im Smithsonian konnte man mir sagen, was es auf seinen Reisen erlebt haben muss. Sie sehen, ich habe es sogar chemisch analysieren lassen. Es hat mich dreihundert Dollar gekostet herauszufinden, dass dieses Buch einst in einer Umgebung gestanden haben muss, die voller Steinstaub war, wahrscheinlich noch vor siebzehnhundert. Am Ende bin ich bis nach Istanbul gefahren, um mehr über seinen Ursprung herauszufinden. Das Merkwürdigste von allem aber ist die Art, wie ich an dieses Buch gekommen bin.« Er streckte die Hand aus, und ich war froh, ihm den alten, fragilen Band zurückgeben zu können.

»Haben Sie es irgendwo gekauft?«

»Ich fand es auf meinem Tisch, als ich an meiner Doktorarbeit saß.«

Ein Zittern erfasste mich. »Ihrem Schreibtisch?«

»Meinem Tisch in der Bibliothek. Wir hatten auch Arbeitskojen. Die hatte man schon in den Klöstern des siebten Jahrhunderts, müssen Sie wissen.«

»Woher hatten Sie … Woher kam es? War es ein Geschenk?«

»Vielleicht.« Rossi lächelte seltsam. Er schien mit einem schwer bezähmbaren Gefühl zu kämpfen. »Möchten Sie noch eine Tasse?«

»Ja, bitte, nach alldem«, sagte ich mit trockener Kehle.

»Meine Bemühungen, seinen Besitzer zu finden, schlugen fehl, und die Bibliothek vermochte das Buch auch nicht zu identifizieren. Selbst die British Library hatte so etwas noch nicht gesehen und bot mir eine beträchtliche Summe dafür.«

»Aber Sie wollten es nicht verkaufen.«

»Nein. Ich mag Rätsel, wie Sie wissen. Jeder Gelehrte, der sein Geld wert ist, mag welche. Das ist die Belohnung unseres Geschäfts – der Geschichte ins Auge zu blicken und zu sagen: Ich weiß, wer du bist. Mich führst du nicht an der Nase herum.«

»Was ist es also nun? Denken Sie, dieses große Exemplar wurde vom selben Drucker zur selben Zeit hergestellt?«

Seine Finger trommelten auf die Fensterbank. »Ich habe mich seit Jahren nicht mehr wirklich damit beschäftigt, wenigstens habe ich versucht, es nicht zu tun, obwohl ich es immer … spüre, da, über der Schulter.« Er machte eine Geste hinauf zu der Lücke zwischen den übrigen Büchern. »Auf dem obersten Brett dort stehen meine Misserfolge aufgereiht. Und Dinge, über die ich am liebsten nicht weiter nachdenke.«

»Nun, jetzt, wo ich einen Kameraden für Ihr Buch gefunden habe, können Sie die Dinge vielleicht besser verorten. Die beiden müssen miteinander zu tun haben.«

Die beiden müssen miteinander zu tun haben. Es war ein hohl klingendes Echo, auch wenn es durch den Duft frischen Kaffees zu mir drang.

Ungeduld und ein leicht fiebriges Gefühl, das ich in jenen Tagen wegen zu wenig Schlaf und geistiger Überreizung öfter verspürte, ließen mich weiter in ihn dringen. »Und Ihre Nachforschungen? Nicht nur die chemische Analyse. Sie sagten, Sie hätten noch andere Dinge herausgefunden …?«

»Noch andere Dinge.« Mit seinen tüchtig wirkenden Händen umschloss er die zarte Kaffeetasse. »Ich fürchte, ich schulde Ihnen mehr als nur eine Geschichte«, sagte er leise. »Vielleicht ist es eher eine Art Entschuldigung – Sie werden noch verstehen, was ich meine –, obwohl ich keinem meiner Studenten je bewusst ein solches Erbe wünschen möchte. Wenigstens den meisten von ihnen nicht.« Er lächelte gütig, aber auch traurig, wie ich dachte. »Sie haben von Vlad Ţepeş gehört, dem Pfähler?«

»Ja, Dracula. Ein Feudalherr in den Karpaten, im Übrigen bekannt durch Béla Lugosi.«

»Genau der – oder einer von ihnen. Es war ein altes ehrenhaftes Geschlecht, bis dieser äußerst unangenehme Spross an die Macht kam. Haben Sie ihn auf Ihrem Weg aus der Bibliothek nachgeschlagen? Ja? Ein schlechtes Zeichen. Als mein Buch an jenem Nachmittag auf so seltsame Weise auftauchte, habe ich das Wort auch nachgeschlagen, Drakulya, den Namen – genauso wie Transsilvanien, Walachei und Karpaten. Ich war gleich gepackt.«

Ich fragte mich, ob das ein verborgenes Kompliment war. Rossi mochte es, wenn seine Studenten nichts unbeantwortet ließen, aber ich sagte nichts weiter dazu, weil ich fürchtete, seine Erzählung mit einem unpassenden Kommentar zu unterbrechen.

»So, die Karpaten. Das war immer schon ein mystischer Ort für Historiker. Einer von Occams Schülern reiste dorthin – auf einem Esel, nehme ich an – und produzierte auf Grund seiner Erfahrungen eine komische kleine Sache, die er Die Philosophie des Ehrfurchtgebietenden nannte. Natürlich ist Draculas Geschichte schon viele Male zerpflückt worden, und es gibt nicht mehr viel, das sich noch erkunden ließe. Er war ein walachischer Fürst, ein Herrscher des fünfzehnten Jahrhunderts, gleichermaßen gehasst vom Osmanischen Reich wie von seinen eigenen Leuten. Wirklich einer der übelsten Tyrannen des mittelalterlichen Europas. Man schätzt, dass er während seiner Herrschaftsjahre mindestens zwanzigtausend Walachen und Transsilvanier abgeschlachtet hat. Dracula bedeutet ›Sohn von Dracul‹ – Sohn des Drachens, in etwa. Sein Vater Vlad II. war vom römischen Kaiser Sigismund in den heiligen Orden des Drachen aufgenommen worden, einem Kampfbund von Feudalen des Heiligen Römischen Reiches gegen die osmanischen Türken. Übrigens wird überliefert, dass Dracula als Kind von seinem Vater Vlad Dracul im Rahmen eines politischen Handels den Türken als Geisel, als Pfand, überlassen worden war und dass Dracula, der vier Jahre in türkischer Gefangenschaft verbrachte, einen Teil seines Geschmacks an Grausamkeit durch Kennenlernen der osmanischen Foltermethoden – auch am eigenen Leib – gewann.«

Rossi schüttelte den Kopf. »Wie auch immer, Dracula wird als Fünfundvierzigjähriger in einem Kampf mit den Türken getötet, oder vielleicht auch versehentlich von den eigenen Soldaten, und in einem Kloster auf einer Insel im Snagov-See beigesetzt, der heute im Staatsgebiet Rumäniens, unseres sozialistischen Freundes, gelegen ist. Seine Geschichte wurde zur Legende, überliefert von Generationen abergläubischer Bauern. Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts dann stößt ein verwirrter, melodramatischer Schriftsteller, Abraham Stoker, auf den Namen Dracula und überträgt ihn auf eine von ihm erdachte Kreatur, einen Vampir. Dracula, Vlad Ţepeş, war entsetzlich grausam, aber er war natürlich kein Vampir. Und Sie werden in Stokers Buch Vlad Ţepeş selbst auch nicht erwähnt finden, obwohl Stokers Dracula-Geschichte von der großen Vergangenheit des Geschlechts im Kampf gegen die Türken berichtet.« Rossi seufzte. »Aber Stoker sammelte alle möglichen nützlichen Vampirlegenden und Geschichten über Transsilvanien, ohne je selbst hinzufahren, obwohl Vlad Ţepeş – oder Dracula – wie wir wissen Herrscher der Walachei war, welche an Transsilvanien grenzt. Im zwanzigsten Jahrhundert übernimmt Hollywood das alles, und der Mythos lebt fort, zu neuem Leben erwacht. Damit bin ich mit meiner Schnoddrigkeit übrigens auch am Ende.«

Rossi stellte seine Tasse zur Seite und faltete die Hände. Erst nach einer kleinen Weile schien er fortfahren zu können. »Mit der Legende, die so ungeheuer kommerzialisiert wurde, kann ich schnoddrig umgehen, nicht aber mit dem, was meine Forschungen ergeben haben. Wobei es teilweise sicher an der Existenz dieser Legende liegt, dass ich mich außer Stande sah, meine Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Ich glaubte nicht, dass man das Thema ernst nehmen würde. Aber es gab auch noch einen anderen Grund.«

Diese Eröffnung verwirrte mich. Rossi ließ nie etwas unveröffentlicht, das Schreiben war Teil seiner Produktivität, seines überbordenden Genius. Und seine Studenten forderte er mit Nachdruck dazu auf, es ihm nachzutun, nichts brachliegen zu lassen.

»Was ich in Istanbul herausfand, war zu ernst, um möglicherweise nicht ernst genommen zu werden. Vielleicht war es falsch, diese Dinge für mich zu behalten, diese Fakten, wie ich sie zweifellos nennen kann, aber jeder von uns hat seinen eigenen Aberglauben. Meiner war der des Historikers. Ich hatte Angst.«

Ich starrte ihn an, und er seufzte, als widerstrebe es ihm fortzufahren. »Sehen Sie, über Vlad Ţepeş, über Dracula, war immer in den großen Archiven Zentral- und Osteuropas geforscht worden, und schlussendlich auch in seiner Heimat. Seine Laufbahn aber begann er als Türkenschlächter, und ich fand heraus, dass dennoch nie jemand in der osmanischen Welt nach Material über ihn gesucht hatte. Diese Tatsache führte mich nach Istanbul, eine geheime Abschweifung von meiner Forschungsarbeit über die frühe griechische Wirtschaft. Oh, das griechische Material habe ich veröffentlicht, wie besessen.«

Einen Moment lang schwieg er und wandte den Blick zum Fenster. »Ich nehme an, ich sollte Ihnen geradeheraus sagen, was ich in der Sammlung in Istanbul entdeckte und später zu vergessen versuchte. Schließlich haben Sie eines dieser schönen Bücher geerbt.« Er legte seine Hand bedeutungsvoll auf die beiden Bände. »Wenn ich Ihnen das alles nicht selbst erzähle, werden Sie vermutlich einfach meinem Weg folgen, der mittlerweile gefährlicher geworden sein mag.« Er lächelte mir leicht grimmig über den Tisch hinweg zu. »Zudem könnte ich Ihnen das Schreiben von Anträgen für Forschungsgelder ersparen.«

Mir blieb ein trockenes Lachen in der Kehle stecken. Auf was um alles in der Welt wollte er hinaus? Mir kam der Gedanke, vielleicht seinen Sinn für Humor unterschätzt zu haben. Vielleicht war das alles ein ausgemachter Scherz – er besaß zwei Versionen dieses bedrohlich wirkenden alten Buchs in seiner Bibliothek, und eines davon hatte er in meine Koje gelegt, weil er wusste, ich würde es zu ihm bringen; und ich hatte ihm den Gefallen getan, wie ein Narr. Aber im Licht seiner Schreibtischlampe sah er plötzlich grau aus, mit abendlichem Bartschatten und dunklen Augenhöhlen, die alle Farbe und allen Humor aus seinen Augen saugten. Ich beugte mich vor. »Was versuchen Sie mir zu sagen?«

»Dracula …« Er machte eine Pause. »Dracula … Vlad Ţepeş… lebt noch.«

»Großer Gott«, sagte mein Vater plötzlich und sah auf die Uhr. »Wieso hast du mir nicht gesagt, dass es schon fast sieben ist?«

Ich steckte die kalten Hände in meine marineblaue Jacke. »Ich habe es nicht gemerkt«, sagte ich. »Aber hör bitte nicht auf zu erzählen. Bitte nicht an dieser Stelle.« Für einen Moment schien mir das Gesicht meines Vaters unwirklich zu sein; niemals zuvor war mir der Gedanke gekommen, dass er vielleicht – ich wusste nicht, wie ich es nennen sollte – geistig aus dem Gleichgewicht geriet? Hatte er während seiner Erzählung für ein paar Minuten das Gleichgewicht verloren?

»Es ist spät für eine so lange Geschichte.« Mein Vater hob seine Teetasse und setzte sie wieder ab. Ich sah, dass seine Hände zitterten.

»Bitte, erzähl weiter«, sagte ich.

Er ging nicht auf mich ein. »Wobei ich sowieso nicht weiß, ob ich dich erschreckt oder gelangweilt habe. Du wolltest wahrscheinlich eine gute, einfache Drachengeschichte hören.«

»Aber es gab doch einen Drachen«, sagte ich und wollte glauben, dass er die Geschichte erfunden hatte. »Zwei sogar. Wirst du wenigstens morgen weitererzählen?«

Mein Vater rieb sich die Arme, als wollte er sich wärmen, und ich erkannte, dass er im Moment absolut gar nichts mehr sagen wollte. Sein Gesicht war finster, verschlossen. »Lass uns etwas essen gehen. Wir müssen sowieso noch unser Gepäck ins Hotel Turist bringen.«

»Einverstanden«, sagte ich.

»Hier werfen sie uns sowieso in einer Minute hinaus, wenn wir nicht vorher gehen.« Ich sah die hellhaarige Kellnerin an der Theke lehnen; es schien ihr egal zu sein, ob wir blieben oder gingen. Mein Vater zog seine Brieftasche hervor, strich eine der großen verblichenen Banknoten glatt, die alle einen Bergmann oder Landarbeiter mit heldenhaftem Lächeln auf der Rückseite aufgedruckt hatten, und legte sie auf das Zinntablett. Wir schoben uns zwischen den schmiedeeisernen Stühlen und Tischen hindurch und gingen durch die nässebeschlagene Tür nach draußen.

Es war finstere Nacht – eine kalte, neblig nasse osteuropäische Nacht, und die Straße lag nahezu ausgestorben vor uns. »Behalt die Kapuze auf«, sagte mein Vater wie immer. Kurz bevor wir unter die regennassen Platanen traten, hielt er plötzlich inne und streckte die Hand schützend vor mich, als käme ein Auto vorbeigefahren. Aber da kam kein Auto; von den Bäumen tropfte der Regen, und die ländlich wirkende Straße lag ruhig im gelben Licht der Laternen. Mein Vater sah scharf nach links und rechts. Ich glaubte, dass da niemand war, auch wenn mir die weit ins Gesicht reichende Kapuze teilweise den Blick nahm. Er lauschte, das Gesicht abgewandt, sein Körper stocksteif.

Dann atmete er kräftig aus, und wir gingen weiter und sprachen darüber, was wir im Turist zu Abend essen wollten.

Auf dem Rest der Reise fiel das Wort »Dracula« kein einziges Mal mehr. Bald schon erkannte ich, wie mein Vater mit seiner Angst umging: Er vermochte mir diese Geschichte immer nur in Bruchstücken zu erzählen, und dieses Auseinanderziehen diente keineswegs einem bewusst dramatischen Effekt, sondern er versuchte damit etwas zu bewahren – seine eigene Kraft? Seine geistige Gesundheit?

3

Als wir wieder in Amsterdam waren, war mein Vater ungewöhnlich schweigsam und beschäftigt, und ich wartete ungeduldig auf Gelegenheiten, ihn nach Professor Rossi fragen zu können. Mrs Clay aß jeden Abend zusammen mit uns im dunkel getäfelten Esszimmer, bediente uns von der Anrichte, saß aber im Übrigen wie ein Mitglied der Familie mit am Tisch, und ich spürte instinktiv, dass mein Vater in ihrer Gegenwart seine Geschichte nicht weitererzählen würde. Wenn ich ihn in seiner Bibliothek aufsuchte, fragte er mich schnell, wie mein Tag gewesen sei, oder wollte meine Hausaufgaben sehen. Ich hatte gleich nach unserer Rückkehr aus Emona heimlich oben im Regal nachgesehen, aber das Buch und die Papiere waren längst von ihrem Platz verschwunden. Ich hatte keine Ahnung, wo er sie versteckt haben mochte. Wenn Mrs Clay ihren freien Abend hatte, schlug er vor, ebenfalls ins Kino zu gehen, oder er lud mich zu Kaffee und Kuchen in das laute Café auf der anderen Seite der Gracht ein. Ich könnte sagen, dass er mir aus dem Weg ging; wenn wir allerdings abends lesend zusammensaßen und ich auf eine Möglichkeit lauerte, ihm Fragen zu stellen, streckte er manchmal die Hand aus, um mir mit einer unbestimmten Traurigkeit im Gesicht über das Haar zu streichen. Dann war ich diejenige, die es nicht über sich brachte, auf die Geschichte zu sprechen zu kommen.

Als mein Vater das nächste Mal Richtung Süden fuhr, nahm er mich wieder mit. Es ging um eine einzige Besprechung, und die war auch noch völlig informeller Natur, so dass sich die lange Reise kaum lohnte, aber er wollte mir die Landschaft zeigen. Dieses Mal fuhren wir mit dem Zug weit über Emona hinaus und entschlossen uns, das letzte Stück den Bus zu nehmen. Mein Vater mochte die öffentlichen Verkehrsmittel und benutzte sie, wann immer es ging; wenn ich heute verreise, denke ich oft an ihn und gehe am Mietwagenschalter vorbei zu Bus oder Bahn. »Du wirst sehen – Ragusa ist kein Ort für Autos«, sagte er, als wir uns an der Metallstange hinter dem Sitz des Busfahrers festhielten. »Setze dich im Bus immer möglichst weit nach vorn, da wird dir nicht so leicht schlecht.« Ich hielt die Stange so fest gepackt, dass meine Knöchel weiß hervortraten; wir schienen zwischen den ringsum sich auftürmenden Haufen blassgrauer Felsen, die in dieser Gegend als Berge dienten, immer wieder abzuheben. »Großer Gott«, sagte mein Vater nach einem schrecklichen Manöver durch eine Haarnadelkurve. Die anderen Fahrgäste wirkten völlig unberührt. Auf der anderen Seite des Gangs saß eine schwarz gekleidete alte Frau und häkelte, das Gesicht von einem Schal eingerahmt, der mit jedem Rütteln des Busses neu zu tanzen begann. »Pass gut auf«, sagte mein Vater. »Gleich siehst du einen der wunderbarsten Ausblicke dieser Küste.«

Ich blickte gehorsam aus dem Fenster und hoffte, dass er es nicht für nötig befinden würde, mir zu viele Instruktionen zu geben. Ich nahm von den Felsenspitzen und den Dörfern, die auf ihnen thronten, in mich auf, was ich konnte. Kurz vor Sonnenuntergang wurde ich mit dem Anblick einer Frau belohnt, die am Wegesrand stand und möglicherweise auf den Bus in die andere Richtung wartete. Sie war groß, in lange, schwere Röcke und eine enge Weste gekleidet, und auf dem Kopf trug sie einen prachtvollen Hut, eine Art Krone, wie ein Organdy-Schmetterling. Im Licht der späten Sonne stand sie allein zwischen den Felsen, neben sich auf dem Boden einen Korb. Ich hätte sie für eine Statue gehalten, wenn sie nicht ihren wunderbaren Kopf gedreht hätte, als wir an ihr vorbeifuhren. Ihr Gesicht war ein blasses Oval, das zu weit entfernt war, als dass ich einen Ausdruck in ihm hätte erkennen können. Als ich sie meinem Vater beschrieb, der sie verpasst hatte, sagte er, dass sie die in diesem Teil von Dalmatien übliche Tracht getragen haben müsse. »Eine große Haube mit Flügeln an jeder Seite? Ich kenne Bilder davon. Man könnte sagen, dass sie eine Art Geist war – wahrscheinlich lebt sie in einem sehr kleinen Dorf. Ich nehme an, dass heutzutage die meisten jungen Leute hier Bluejeans tragen.«

Ich wandte das Gesicht nicht vom Fenster. Es erschienen zwar keine weiteren Geister, aber ich verpasste nicht einen Blick auf das Wunder, das bald folgte: Ragusa lag weit unter uns, eine elfenbeinerne Stadt, an deren Mauern sich die gleißende, sonnenbeschienene See brach, die Dächer hinter der gewaltigen mittelalterlichen Umfassung noch röter als der Abendhimmel. Die Stadt lag auf einer runden Felsenhalbinsel, und ihre Mauern schienen für Meeresstürme und Einfälle undurchlässig zu sein, ein Riese, der in die Adria stieg. Gleichzeitig jedoch hatte sie, aus unserer Höhe betrachtet, etwas Spielzeughaftes, wie etwas Handgeschnitztes, das, jeden Maßstab durchbrechend, an den Fuß der Berge gestellt worden war.

Ein paar Stunden später standen wir in Ragusas Hauptstraße, und der Marmor unter unseren Füßen, auf Hochglanz poliert von den Schuhsohlen, die jahrhundertelang über ihn dahingeglitten waren, spiegelte die Lichter der Geschäfte und Paläste ringsum, so dass sie glänzte wie die Oberfläche eines großen Kanals. Am Ende der sich zum Hafen öffnenden Straße, sicher im Herzen der Altstadt, ließen wir uns auf Kaffeehausstühle fallen, und ich drehte das Gesicht in den Wind, der nach wilder Brandung und – was mich angesichts der fortgeschrittenen Jahreszeit wunderte – reifen Orangen duftete. See und Himmel waren fast dunkel. Fischerboote tanzten auf einer Bahn bewegteren Wassers weit hinten im Hafen, und der Wind trug Seegeräusche, Seegerüche und eine neue Milde heran. »Ja, der Süden«, sagte mein Vater befriedigt und zog ein Glas Whiskey und einen Teller mit Sardinen auf Brot zu sich heran. »Sagen wir, dein Boot läge hier vor Anker und die Nacht wäre klar genug zum Reisen. Du könntest dich nach den Sternen richten und von hier direkt nach Venedig fahren, an die albanische Küste oder in die Ägäis.«

»Wie lange würde es dauern, um nach Venedig zu segeln?« Ich rührte in meinem Tee, und eine Brise wehte den Dampf auf das Meer hinaus.

»Oh, eine Woche oder etwas mehr, denke ich, auf einem mittelalterlichen Schiff.« Er lächelte mich an und wirkte endlich entspannt. »Marco Polo wurde an dieser Küste geboren, und die Venezianer drangen immer wieder hier ein. Man könnte durchaus sagen, dass wir an einer Art Tor zur Welt sitzen.«

»Wann warst du schon einmal hier?« Erst nach und nach begann ich an das frühere Leben meines Vaters zu glauben, seine Existenz vor meiner Geburt.

»Ich war verschiedentlich hier. Vielleicht vier- oder fünfmal. Das erste Mal liegt Jahre zurück, da war ich noch Student. Mein Doktorvater empfahl mir, von Italien aus einen Abstecher nach Ragusa zu machen, einfach nur, um dieses Wunder zu sehen; das war während meiner Zeit in Florenz – du erinnerst dich, dass ich einen Sommer lang in Florenz Italienisch lernte.«

»Du meinst Professor Rossi.«

»Ja.« Mein Vater sah mich scharf an, dann blickte er auf seinen Whiskey.

Es entstand eine kleine Pause, die vom Flattern der Markise über uns in der für die Jahreszeit untypisch warmen Brise gefüllt wurde. Aus dem Inneren der Bar und des Restaurants drang ein Gewirr von Touristenstimmen, das Geräusch von Tellern, die auf Tische gestellt wurden, Saxofon- und Klaviermusik. Vom dunklen Hafen herüber hörte man das Wasser gegen Schiffe schwappen. Endlich sprach mein Vater. »Ich sollte dir etwas mehr von ihm erzählen.« Er sah mich immer noch nicht an, und ich glaubte, ein feines Versagen seiner Stimme zu hören.

»Das würde mir gefallen«, sagte ich vorsichtig.

Er nippte an seinem Whiskey. »Du bist stur, was Geschichten angeht, nicht wahr?«

Du bist der Starrkopf, hätte ich gern gesagt, aber ich hütete meine Zunge. An der Geschichte lag mir mehr als an einem Streit.

Mein Vater seufzte. »Also gut. Morgen werde ich dir mehr von ihm erzählen, bei Tageslicht, wenn ich nicht mehr so müde bin und wir etwas Zeit haben, um auf der Stadtmauer spazieren zu gehen.« Mit dem Glas deutete er auf die grauweiß leuchtenden Festungsmauern über dem Hotel. »Das ist eine bessere Zeit für Geschichten. Ganz besonders für diese.«

Vormittags dann saßen wir dreißig, vierzig Meter über der Brandung, die sich weiß schäumend an den Riesenwurzeln der Stadt brach. Der Novemberhimmel war klar wie an einem Sommertag. Mein Vater setzte seine Sonnenbrille auf, sah auf die Uhr, steckte die Broschüre über die rostfarbene Ziegelarchitektur der Dächer unter uns ein und ließ eine Gruppe deutscher Touristen an uns vorbei und außer Hörweite gehen. Ich sah auf das Meer hinaus, an einer baumbestandenen Insel vorbei auf den verschwimmenden blauen Horizont. Aus dieser Richtung waren die venezianischen Schiffe gekommen, hatten Krieg oder Handel gebracht, und die roten und goldenen Fahnen hatten ohne Unterlass unter eben diesem Himmelsbogen geflattert. Während ich darauf wartete, dass mein Vater zu reden begann, rührte sich in mir eine Vorahnung, die alles andere als wissenschaftlich war. Vielleicht waren die Schiffe, die ich mir da am Horizont vorstellte, nicht einfach nur Teil eines farbenprächtigen Festzuges. Warum fiel es meinem Vater so schwer, anzufangen?

4

Wie ich dir sagte, begann mein Vater und räusperte sich ein-, zweimal, war Professor Rossi ein ausgezeichneter Wissenschaftler und ein wahrer Freund. Ich könnte nichts anderes über ihn berichten. Ich weiß, was ich dir über ihn erzählt habe – und vielleicht nicht hätte erzählen sollen –, lässt ihn … verrückt erscheinen. Du erinnerst dich, dass das, was er mir erklärte, nur sehr schwer zu glauben war. Ich war tief schockiert und plötzlich voller Zweifel, was ihn anging, obwohl ich aus seinem Gesicht Ernsthaftigkeit und Überzeugung las. Als er seinen Satz zu Ende gebracht hatte, sah er mich kurz mit diesen wachsamen Augen an.

»Wie in aller Welt meinen Sie das?«, muss ich gestammelt haben.

»Ich wiederhole es noch einmal«, sagte Rossi voller Nachdruck. »In Istanbul fand ich heraus, dass Dracula immer noch unter uns lebt. Wenigstens war es damals so.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!