3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DVA

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Intrigen, Selbstzweifel und Größenwahn – der Machtkampf hinter den Kulissen der CSU

Die CSU steht vor einem entscheidenden Einschnitt: Parteichef Horst Seehofer hat angekündigt, spätestens im Jahr 2018 abzutreten. Doch nun hadert der alte König mit seinem Entschluss. Aus seinem Bemühen um einen Abschied in Würde ist ein Machtkampf um die Zukunft der CSU geworden. Seehofer und seine möglichen Nachfolger Markus Söder und Ilse Aigner liefern sich ein zähes Ringen, dabei geht es auch um die Stellung der Christsozialen in Berlin und um die Frage, welche Partei die CSU künftig sein will. Gleichzeitig verdüstern sich die Erfolgsaussichten für die Bundes- und Landtagswahlen 2017, denn mit der AfD tritt ein Herausforderer an, der der CSU gefährlich werden könnte.

SPIEGEL-Korrespondent Peter Müller erzählt in seinem Buch packende Geschichten über eine Partei, mit der der Rest der Republik zunehmend fremdelt. Vor allem in der Flüchtlingskrise liebäugeln die Christsozialen offen mit dem rechten Rand. Ausgerechnet der Chef der Schwesterpartei entwickelt sich so zum größten Widersacher von Kanzlerin Angela Merkel.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Zum Buch

Die CSU steht vor einer Zäsur: Parteichef Horst Seehofer will abtreten, spätestens im Jahr 2018. Doch nun hadert der alte König mit seinem Entschluss. Denn die CSU, die bislang so selbstverständlich zum Freistaat gehört wie der weiß-blaue Himmel, steht unter Druck, durch die Flüchtlingskrise und den Aufstieg der AfD. Bei den Bundes- und Landtagswahlen 2017 und 2018 geht es für die Partei nicht nur um die absolute Mehrheit in Bayern und den Einfluss in Berlin, sondern um ihre Zukunft.

SPIEGEL-Korrespondent Peter Müller berichtet vom Machtkampf, der hinter den Kulissen tobt: vom Ringen zwischen Seehofer und Bayerns Finanzminister Markus Söder und vom Kampf mit Kanzlerin Angela Merkel um die Seele der Unionsparteien.

Zum Autor

Peter Müller begleitet die CSU in Bayern und Berlin seit über zehn Jahren als Journalist, zunächst für »Welt am Sonntag« und »Handelsblatt«, dann sechs Jahre für den SPIEGEL. Er war mit Horst Seehofer im Bierzelt bei Straubing, als diesen die Enthüllungen über sein uneheliches Kind verfolgten, diskutierte mit Ilse Aigner bei Almwanderungen, ob man einem wie Söder trauen kann, und ließ sich von Söder seinen Nürnberger Stimmkreis zeigen, in dem die Eiscafés noch aussehen wie in den fünfziger Jahren. Müller ist Volljurist und hat in Harvard studiert, seit einigen Monaten arbeitet er als Korrespondent des SPIEGEL in Brüssel.

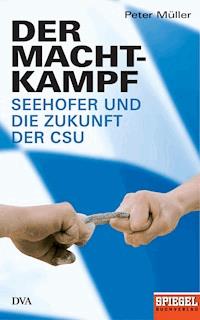

Peter Müller

Der Machtkampf

Seehofer und die Zukunft der CSU

Deutsche Verlags-Anstalt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Copyright © 2016 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München, und SPIEGEL-Verlag, Hamburg, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg

Umschlag: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagmotiv: Picture Alliance/dpa

Typografie und Satz: DVA/Andrea Mogwitz

Gesetzt aus der Minion

ISBN 978-3-641-20040-4V002

www.dva.de

Für Inga

Inhalt

Los geht’s

Kapitel 1

Drei Ecken, ein Elfer: Seehofer und seine Nachfolger

Seehofer: Die letzten Stufen

Söder: Der Schaumkronenschläger

Aigner gegen Söder: Empathie gegen Ego

Weber und Guttenberg: Lachende Dritte?

Kapitel 2

Mia san mia: Seehofer, die Kanzlerin und die CSU in Berlin

Seehofer und Merkel: Eine politische Zugewinngemeinschaft

Das Betreuungsgeld: Bayerischer Zündstoff für Berlin

Der Fall Edathy: Härtere Bandagen

Die Maut: Dobrindts einsamer Kampf

Die Flüchtlingskrise: Bruch mit der Kanzlerin

Kreuth und kein Ende: Die Debatte um eine bundesweite CSU

Kapitel 3

Jahre der Entscheidung: 2008, 2013 – und 2018?

Sieg ohne Sicherheit: Die Nacht der bayerischen Landtagswahl 2013

Das Vermächtnis: Stoibers letzter Tag

Bayern im Wandel: 2008 und das Ende der absoluten Mehrheit

Stammkunde vor Laufkunde: Die neue Strategie für 2013

Der Schmutzkampagnero: Schlammschlacht gegen die Grünen

Die CSU unter Strom: Schlingerkurs in der Energiepolitik

Prawda.de: Das Aus für den »Bayernkurier«

Im War Room: Wahlkampf in den sozialen Netzwerken

Schon wieder eine Schicksalswahl: Die langen Schatten von 2018

Kapitel 4

Drama, Fallhöhe und Sturz: Seehofer und sein Personal

Eine Berliner Liaison: Doppelleben mit Folgen

Die Rückkehr: Sünder ohne Reue

Aufbruch mit Seehofer: Die Generation 50 minus X

Mann im Rausch: Wahlkampf mit Guttenberg

Ein paar Nummern kleiner: Die Brunzkartlerin

Die mickrigen Vier: Das Kreuz mit dem Berliner Personal

Mobbing eines Ministers: 460 Jahre – und dann das

Fehlbesetzung im Agrarressort: Minister im Fettnapf

In Seehofers Welt: Berater und Maschinisten

Kapitel 5

Aus Bayern in die weite Welt: Die CSU macht Außenpolitik

Ach, Europa! Die CSU, Brüssel und die Eurorettung

»Den Emir haben wir«: Mit Seehofer im Ausland

Im Champagnertrainingslager: Die CSU-Landesgruppe auf großer Fahrt

Und, wie geht’s weiter?

Dank und Literaturhinweise

Bildteil

Personenregister

Los geht’s

»Um in Bayern zu regieren, muss man sich auf die Spielregeln verstehen. In Bayern muss man, damit die Volksseele kocht und wieder still wird, simplere Mittel anwenden als in der übrigen Welt. Anderswo muss man krumm regieren: in Bayern senkrecht.«

Lion Feuchtwanger, »Erfolg«

Im Sommer vergangenen Jahres war die CSU eine Partei im Sinkflug, ein konservatives Auslaufmodell, ein bajuwarischer Witz. Die EU-Kommission in Brüssel hatte die Maut für Ausländer gestoppt, das Prestigeprojekt der Partei, und das Bundesverfassungsgericht erklärte ihr zweites Lieblingsvorhaben, das Betreuungsgeld, für verfassungswidrig.

Am Kabinettstisch in Berlin drohte die Handschrift der CSU zu verblassen, aus allen Ecken Deutschlands ergossen sich Spott und Häme über die Christsozialen, ein Zustand, der für die Partei schon immer gefährlich war. Betreuungsgeld und Maut, das wirkte mit einem Mal wie die politische Variante von Schuhplattln und Fingerhakeln. Die Vorstöße der CSU galten bloß noch als bayerische Spleens, als Schrullen einer übergeschnappten Regionalpartei. Folklore, unterhaltsam, aber unerheblich.

Hinzu kam ein Parteichef, der erkennbar nicht mehr bei Kräften war und der sich in Scharmützeln mit seinem drängelnden Thronfolger Markus Söder verschliss. Immer wieder ersann Horst Seehofer neue Finten, um seinen für 2018 selbst angekündigten Abschied hinauszuzögern. Es wirkte, als wüsste ein alter Mann nicht, wann es Zeit ist zu gehen. Wenn die einstige bayerische Staatspartei bei politisch Interessierten überhaupt noch eine Gemütsregung hervorrief, dann war es Mitleid. Für eine Partei, die schon immer zwischen Hybris und Selbstzweifeln schwankte, kam das einem Todesurteil gleich.

Ein Jahr später, im Herbst 2016, ist von diesem Mitleid nicht viel geblieben. Wenn schon, dann hat sich die Häme in Hass verwandelt, und das ist ein Gefühl, mit dem die CSU weit besser leben kann. Parteichef Seehofer sitzt so fest im Sattel wie seit der Landtagswahl 2013 nicht, als er mit der CSU die absolute Mehrheit der Sitze im bayerischen Landtag zurückeroberte. Und laut Umfragen käme die Partei beinahe auf 20 Prozent, wenn sie in ganz Deutschland antreten würde.

Der Streit um die Frage, wie viele Flüchtlinge Bayern und Deutschland aufnehmen können, katapultierte Seehofer zurück in die erste Reihe der deutschen Politik und, genauso wichtig, vielleicht zum ersten Mal ins Herz seiner Partei. Natürlich ist die Flüchtlingskrise eine große Belastung für Bayern, und in manchen Teilen Deutschlands wirkt Seehofer mit seiner Daueropposition gegen die eigene Kanzlerin wie ein weiß-blauer Donald Trump – rechts, populistisch, vielleicht sogar gefährlich. Doch für die CSU und ihren Vorsitzenden ist die Krise ein Lebenselixier.

Angesichts der Flüchtlinge, die nach Deutschland drängen und später der Anschläge in Bayern, beharrt Seehofer auf Abschottung, Grenzkontrollen und Obergrenzen, ausgerechnet der Chef der Schwesterpartei stieg so zum prominentesten Widersacher von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf. Bisweilen wurde die Debatte innerhalb der Unionsparteien so hart geführt, dass manche Beobachter fast schon mit Sehnsucht an die beinahe heile Welt von einst zurückdachten, an den Streit um so harmlose Dinge wie die Mütterrente etwa.

Die Flüchtlingskrise ist ein Machtkampf mit höherem Einsatz. Es geht um die Entscheidung, welches Land Deutschland künftig sein wird. Für die CSU als Partei ist das zugleich eine Überlebensfrage, was die Sache nicht entspannter macht. Denn Merkels »Wir schaffen das« droht der CSU dort zu schaden, wo schon immer über ihr Schicksal entschieden wurde – bei der bayerischen Landtagswahl. 2018 müssen die Christsozialen ihre absolute Mehrheit verteidigen. Von den Jahren von 2008 bis 2013 abgesehen, gelingt ihnen das seit Anfang der sechziger Jahre ununterbrochen. Die CSU ist eine Dynastie, nur die Wittelsbacher regierten Bayern länger.

»Wenn die Asylpolitik nicht korrigiert wird, dann geht das an die Existenz von CDU und CSU«, sagte Seehofer bereits im Oktober 2015. Der Satz löste viel Kopfschütteln aus, und er ist auch nicht ganz korrekt: Er stimmt nur für die CSU. Die CDU kann damit leben, dass ihre – wenigen verbliebenen – Ministerpräsidenten mit mageren Ergebnissen um die 30 Prozent und mit verschiedensten Partnern in Koalitionen von Jamaika bis Kenia regieren. Die Hürde für die Existenzberechtigung der CSU liegt höher – bei genau der Hälfte der Mandate im bayerischen Landtag. Die CSU ist eine Partei, die ständig am Abgrund balanciert.

Eine CSU ohne Alleinregierung in Bayern ist nichts, sagt Horst Seehofer mit der ihm eigenen Dramatik. Doch ausnahmsweise übertreibt er nicht. Das Herz der CSU schlägt in Bayern, zwischen der Wieskirche und dem Kloster Banz wurzelt ihre Stärke, hier hat sie knapp 144 000 Mitglieder, hier verfügt sie über Tausende Gemeinderäte, Bürgermeister und Landräte. In Kombination mit der Landesgruppe der CSU im Deutschen Bundestag kann ihr das eine Durchschlagskraft verleihen, die keine andere Unions-Landespartei zu erzielen vermag. Bayerns Ministerpräsident ragt daher aus der heute recht farblosen Gruppe der Länderregierungschefs heraus. Wenn er in Berlin verhandelt, sitzt der Freistaat mit am Tisch, und in Bayern gilt er manchen noch immer als eine Art Ersatz-Fürst.

Als Seehofer nach dem Verlust der absoluten Mehrheit 2008 Parteichef und bayerischer Ministerpräsident wurde, war die CSU in der Krise. Das langfristige Überleben der Partei stand auf dem Spiel, das macht seine ersten Jahre an der CSU-Spitze so entscheidend. 2018 wird erneut eine Schicksalswahl für die CSU und ihren Parteichef sein. Die Ausgangsbedingungen für einen Erfolg der Christsozialen sind nicht besser geworden, im Gegenteil: Das Verhältnis zur Kanzlerin ist auf lange Zeit zerrüttet, und mit der AfD hat ein neuer, gefährlicher Herausforderer am rechten Rand die Bühne betreten.

Für Seehofer geht es auch um seinen Platz in der Partei-Geschichte. 2018 wird sich entscheiden, ob sein Name für eine neue Ära in der CSU steht oder ob sein Wahlsieg 2013 nur ein Zwischenhoch war beim unaufhaltsamen Abrutschen zur CSU in die zumindest bundespolitische Bedeutungslosigkeit. Es wäre ein schnödes Ende, gut 40 Jahre, nachdem sich die Partei mit dem Kreuther Trennungsbeschluss 1976 für einen kurzen Augenblick sogar dazu aufschwingen wollte, Wähler in ganz Deutschland zu erobern.

Hinzu kommt, dass Seehofer derzeit an zwei Fronten ringt: Neben dem Machtkampf mit Merkel um die richtige Politik in Berlin geht ein zweiter Machtkampf in seine entscheidende Runde – der um die Nachfolge Seehofers. Selten seit den Zeiten von Franz Josef Strauß war das Machtzentrum der CSU so klar definiert, wie in den Seehofer-Jahren. Spätestens seit die Plagiatsaffäre Karl-Theodor zu Guttenberg im März 2011 in die USA wehte, gab es keine Alternative zu dem Mann, der erst durch das Wahldebakel 2008 überhaupt Parteichef werden konnte. Doch selbst die neugewonnene Popularität in der Flüchtlingskrise schützt Seehofer nicht vor der Debatte über sein Ende.

Eigentlich hatte Seehofer im Wahljahr 2013 angekündigt, 2018 abtreten zu wollen. Glaubt man den üblichen Regeln des Politikbetriebes, war diese Aussage ein schwerer Fehler. Ein Chef, der sich selbst ein Verfallsdatum gibt, wird zum Auslaufmodell oder, wie die Amerikaner sagen, zur »lame duck«. Die Macht, Ämter zu verschaffen oder zu strafen, schwindet. Bei Seehofer ist das nicht anders, zumal Markus Söder schon ewig in den Startlöchern steht. Bayerns Finanzminister will nicht als Prinz Charles der bayerischen Politik enden, er will nicht länger Thronfolger sein, sondern Regent. Doch putschen kann er nicht, zu tief steckt der Partei noch das Trauma vom Stoiber-Sturz 2007 in den Knochen.

Seehofer wiederum schiebt die Entscheidung seiner Nachfolge immer weiter auf, er zaudert, seine Ämter an Söder zu übergeben. Die beiden sind sich seit Jahren in herzlicher Abneigung verbunden. Es ist ein Gleichgewicht des Schreckens: Söder wartet auf seine Gelegenheit, Seehofer loszuwerden, und Seehofer darauf, seinem Kontrahenten den Aufstieg an die Spitze des Freistaates womöglich doch noch zu verbauen. Beide haben alte Rechnungen offen, auch das spielt eine Rolle.

Mehr als in anderen Parteien geht es in der CSU zu wie in einer großen Familie. Das verleiht den Rangeleien zwischen ihren Spitzenpolitikern eine besondere Würze. Persönliche Schwächen, frühere Ehepartner, heimliche Affären – man kennt sich und weiß vieles voneinander. Ilse Aigner und Markus Söder etwa ringen nicht erst heute um die Macht, sie wetteiferten schon vor über 20 Jahren an der Spitze der Jungen Union miteinander. In anderen Teilen Deutschlands wäre klar, wie ein Rennen zwischen Söder und Aigner ausginge, doch Bayern ist anders. Hier wurde, vor allem in der CSU, schon immer mit härteren Bandagen gekämpft. Und so geht es beim Duell um die Seehofer-Nachfolge auch um die Seele der Christsozialen und die Frage, welche Partei die CSU künftig sein wird: Will sie ihr Raufboldimage pflegen, oder sind die Tage der Kraftpolitik auch in Bayern gezählt?

Es menschelt in der CSU weit stärker als in der oft aseptischen großen Schwesterpartei. Das gilt umso mehr, als ihre Anführer sich sehr ähnlich sind. Viele eint ihre Aufstiegsbiographie und damit der Biss und die Härte, mit denen sie sich nach oben durchboxen. Seehofer und, mit Abstrichen, auch Söder kommen aus den sprichwörtlichen kleinen Verhältnissen, Ex-Parteichef Erwin Huber hatte nur einen Realschulabschluss, bevor er im Abendgymnasium das Abitur nachholte. Und der ehemalige Bundesfinanzminister und Parteichef Theo Waigel durfte nur deshalb aufs Gymnasium, weil sein Vater eigentlich wollte, dass er Pfarrer wird. Es sind Typen, am ehesten vergleichbar mit Altkanzler Gerhard Schröder, der als junger Mann nach einer Kneipentour am Zaun des Kanzleramts rüttelte, ein Personal wie geschaffen für Journalisten.

Dieses Buch ist keine Liebeserklärung an die CSU, natürlich nicht. Als Journalist, der über die CSU berichtet, muss man ihre Politik nicht mögen, im Gegenteil: Abstand gehört zum Geschäft. Und dennoch kann man die CSU ohne ein bisschen Sympathie für Bayern und seine Menschen nicht verstehen.

Zum ersten Mal länger traf ich Horst Seehofer im Sommer 2007. Der damalige Bundeslandwirtschaftsminister trat in einem Bierzelt bei Straubing auf, und wir waren zuvor in einem Café verabredet. Im Bierzelt warteten tausend Menschen auf ihn, Seehofer war spät dran und trotzdem die Ruhe selbst. Der Putsch gegen Edmund Stoiber in Kreuth war wenige Monate her, Seehofers uneheliches Kind in Berlin erst einige Wochen alt. Die Frage, wie er sich zwischen Geliebter in der Hauptstadt und Ehefrau in Ingolstadt entscheiden würde, überschattete seine Bewerbung für den Parteivorsitz. Im Bierzelt gab er am Abend die Antwort, um die er sich, zumindest in der Öffentlichkeit, lange gedrückt hatte. » Ich werde mich um alle meine vier Kinder kümmern und ihnen ein verantwortungsbewusster Vater sein«, sagte er. Und: »Die Familie Seehofer bleibt zusammen.« Muss man erst mal schaffen, dachte ich mir, in so einer Lage.

In den zehn Jahren, in denen ich über CDU und CSU aus Berlin berichtete, hatte ich mit keinem Spitzenpolitiker engeren Kontakt als mit Seehofer. Ich schrieb über ihn und seine Partei erst bei der »Welt am Sonntag«, dann beim »Handelsblatt« und später beim SPIEGEL. Ich fuhr mit ihm stundenlang durch Bayern, von Ingolstadt nach Nürnberg, von Nürnberg nach München, von Wahlkampfveranstaltungen in die Staatskanzlei, flog in seiner Entourage nach Brasilien, Israel und China und auch mal neben ihm in der ersten Reihe nach Paris, saß nach Parteitagen noch im kleinen Kreis bei ihm, als er mal wieder kein Ende fand. »Andi, jetzt trinken wir noch ein Bier«, sagte er zu seinem Sohn nach seiner Wahl zum Parteichef 2008. Dabei hatte er am Abend noch eine Verabredung mit Merkel in Berlin. Sie bot ihm das Du an.

Bald schon hatten wir auch in Berlin einen festen Termin – freitags, wenn der Bundesrat tagte. Seehofer fand die unterkühlten Beratungen in der Länderkammer schon immer langweilig, und dass er im Plenum lange Zeit zwischen dem rot-rot regierten Berlin und dem grün-rot regierten Baden-Württemberg sitzen musste, machte die Sache nicht besser. Also trafen wir uns regelmäßig in einem der angrenzenden Räume, mal in repräsentativen Gemächern, mal in einer Besenkammer, und besprachen, was anlag. Seehofers Sprecher aus Partei und Staatskanzlei wussten den Termin schon bald zu schätzen. Ihr Chef macht Strategien und Vorstöße oft nur mit sich alleine aus. Jetzt erfuhren sie, wie er die Lage in Berlin und in Bayern einschätzte. Dass für den SPIEGEL dabei immer mal wieder eine Nachricht heraussprang, schadete natürlich nicht.

Sicher, wie jeder Politiker erzählt Seehofer seine eigene Wahrheit, dafür traf ich ihn ja. Seehofer ist keine Plaudertasche, auch wenn viele Journalisten vom Gegenteil überzeugt sind. Er weiß ganz genau, was er sagen muss, um eine Geschichte zu befördern, und er weiß, wo die Grenze verläuft, jenseits derer ein Bericht aus vertraulichen Unterredungen mit Kanzlerin oder sonstigen Koalitionspartnern an Verrat grenzt. Auch so kann man gut erkennen, ob es in Seehofers Dauerbeziehung mit Angela Merkel gerade kriselt oder ob es gut steht. Wenn er viel erzählt oder sein Handy zückt, um eine SMS der Kanzlerin vorzulesen, stehen die Zeichen auf Sturm. Läuft es dagegen einigermaßen zu seiner Zufriedenheit, bleibt das Handy in der Tasche. Zum Glück lief es meistens nicht so gut.

Seehofer ist in letzter Zeit sehr dünnhäutig geworden, wenn es um die Berichterstattung über ihn und seine Partei geht. Seine Medienschelte unterscheidet sich nur noch wenig vom Lügenpresse-Geschwätz der AfD- oder Pegida-Sympathisanten. Ich habe ihn so nicht kennengelernt. Anders als viele Spitzenpolitiker kann Seehofer Kritik einstecken. Man konnte Freitag mit ihm reden, im SPIEGEL dann hart mit der CSU und ihrem Chef ins Gericht gehen und saß bei nächster Gelegenheit wieder friedlich zusammen.

Natürlich, einen dummen, manchmal harten Kommentar musste man sich gelegentlich schon gefallen lassen, aber das gehört dazu. »Sie muss ich auch noch ermorden«, warf er mir mal im Bundesrat nach einem besonders kritischen Artikel entgegen. Und wenn er mit seinem Unmut nicht bis zu unserem regelmäßigen Treff warten wollte, meldete sich die freundliche Vorzimmerdame aus der Staatskanzlei (»Reindl, Vorzimmer Ministerpräsident Seehofer«) schon Anfang der Woche und stellte ins Auto des Chefs durch. »Seehofer«, sagte er dann mit tiefer Stimme und machte eine Pause.

Und dann, ja dann ging’s los.

Kapitel 1

Drei Ecken, ein Elfer: Seehofer und seine Nachfolger

Seehofer: Die letzten Stufen

Horst Seehofer ist mit der Seilbahn hochgeschwebt zum Mauerrest bei Mutianyu, dann mehrere Treppen gestiegen, jetzt steht er wenige Meter unterhalb der Chinesischen Mauer und denkt gar nicht daran, die letzten Stufen hinaufzugehen. Er setzt sich auf eine Bank an einem Aussichtspunkt. In ein paar Metern Entfernung halten erst eine Arbeitsbrigade der Armee und dann ein Online-Unternehmen ein Motivationstraining ab. Scharfe Rufe der Soldaten und laute Popmusik wehen herüber. Seehofer sagt: »Hier ist der beste Blick.«

Die Journalisten und Fotografen, die ihn auf seiner Reise durch China begleiten, wollen es nicht glauben, ihre schöne Geschichte vom CSU-Chef auf der Mauer droht zu platzen. »Warum gehen Sie nicht auf die Mauer?«, betteln sie. Seehofer schnippt zurück. »Auf Befehl geht bei mir gar nichts.«

Die Journalisten versuchen, ihn bei der Ehre zu packen. Es gebe im Chinesischen ein Sprichwort, sagen sie, »Wer nicht auf der Mauer war, der ist kein Mann.« Am nächsten Tag ist Seehofers Mauerverweigerung überall groß in der bayerischen Presse.

Seehofer, Mitte 60, kann über diese Berichte sogar froh sein, denn die Wahrheit bleibt an diesem Sonntag Ende November 2014 verborgen. Bayerns Ministerpräsident ist einfach groggy. Schon für Jüngere ist der Weg hoch zur Mauer kein Spaziergang, zumal nach fünf strapaziösen Tagen in China. Unbemerkt von den Fotografen hat sich Seehofer auf dem Weg zur Seilbahn und dann beim weiteren Aufstieg mehrmals zurückfallen lassen. Immer wieder macht er Verschnaufpausen und hält sich am Geländer fest. Damit sich niemand wundert, tut er so, als würde er die Landschaft betrachten. Dabei stehen in Seehofers Blickfeld nur ein paar kahle Bäume. Beamte der Staatskanzlei schirmen ihn ab, der Leibwächter steckt ihm heimlich einen Schokoriegel zu, Seehofer schlingt ihn herunter.

Seehofer befürchtet, dass er wie ein alter Mann aussieht, wenn er sich die letzten paar Stufen zur Mauer hochschleppt. Er will keine Schwäche zeigen. Lieber wirkt er unsympathisch und bockig. Der bayerische Ministerpräsident sucht einen Ausweg aus der Politik, einen Abschied mit Würde. Er hat selbst erklärt, wann er aufhören will: 2018 soll Schluss sein. Der CSU-Chef weiß, dass er in absehbarer Zeit Macht abgeben muss, doch er ist gefangen in einem Bild, das er in den vergangenen Jahrzehnten selbst von sich geprägt hat.

In Seehofers Welt ist Politik ein Schlachtfeld, und bei diesem Kampf zählen Vitalität und Stärke oft mehr als Argumente. Vor über zehn Jahren hätte ihn eine verschleppte Grippe fast das Leben gekostet. Heute verwendet Seehofer viel Mühe darauf, vital und stark zu wirken. Wenn im Herbst 2018 aller Voraussicht nach der neue bayerische Ministerpräsident vereidigt wird, wird Horst Seehofer 69 Jahre alt sein. Mehr als 40 davon hätte er in der Politik verbracht.

Bis dahin ist es an diesem Tag in China noch viel Zeit, 46 Monate. Gewöhnlich verlieren Politiker, die ihren Abschied ankündigen, schnell an Autorität. Seehofer weiß, dass seine Rivalen nur auf ein Zeichen der Schwäche warten. Er fürchtet, genauso die Kontrolle über seinen Abgang zu verlieren wie vor gut acht Jahren Edmund Stoiber, als die Partei in Wildbad Kreuth gegen ihn putschte. »Glauben Sie mir«, sagt Seehofer, »diesen Übergang friedlich hinzubekommen, das ist meine größte Motivation.« In der rauflustigen CSU wäre eine friedliche Thronfolge eine Revolution.

Januar 2015, Neujahrsempfang in der Münchner Residenz, der gesellschaftliche Höhepunkt des bayerischen Jahresauftakts. Zwei Stunden hat Seehofer Hände geschüttelt, Hunderte Male das gleiche Ritual über sich ergehen lassen. Vorstellung durch den Protokollbeamten, ein Händedruck, nette Worte, dann der nächste Gratulant. Dreimal muss er die Veranstaltung noch durchstehen bis 2018. Einmal raunte er einem seiner Mitarbeiter zu, der sich zum Spaß ebenfalls ins Defilee stellte: »Wie viele kommen noch? Mir tut das Kreuz so weh!«

Jetzt muss er noch reden. Der Kaisersaal erstrahlt in barocker Pracht, das opulente Deckengemälde kündet von Tugend und Weisheit des Fürsten. Der Freistaat zeigt sich von seiner glanzvollen Seite. Die Terroranschläge von Paris auf die Redaktion des Satiremagazins »Charlie Hebdo« sind erst wenige Stunden alt. Seehofers Stimme ist brüchig, doch das liegt nicht nur daran, dass er sich der gedämpften Stimmung anpasst, sondern an der Erkältung, die er noch immer mit sich herumschleppt.

Die Stimme scheppert, wenige Wochen vor dem Politspektakel am Aschermittwoch löst das Hektik in der CSU-Zentrale aus. Dort beobachten Seehofers Leute die Gesundheitslage ihres Chefs wie Banker die Börsenkurse. Um sich zu schonen, besucht Seehofer zu Beginn des neuen Jahres nur ganz ausgewählte CSU-Empfänge. Nach der Rede in der Residenz wollen seine Frau Karin und seine beiden Töchter noch ein bisschen bleiben, doch Seehofer hat genug. Die Familie fährt nach Hause.

Finanzminister Markus Söder hält noch zwei Stunden später Hof vor bayerischen Journalisten. Hochgewachsen, mit durchgedrücktem Kreuz, Fliege und Smoking steht er an einem kleinen Stehtisch, die Festgesellschaft wartet in einer Schlange, um mit ihm zu reden. Söder sieht aus wie jemand, den nie ein Schnupfen plagt. Seehofers großer Rivale muss kein kritisches Wort über seinen Chef sagen, das Bild, das er abgibt, reicht. Söder ist Seehofer in jung: ein echtes Mannsbild, breitbeinig, vital.

Bayerns Finanzminister hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Seehofer beerben will, und zwar gern auch ein bisschen früher als 2018. Söder beherrscht die Kunst politischer Sabotage. Geduldig sucht er Seehofers Schwachstellen und setzt dort an. Einmal, auf einer Fahrt zum Münchner Flughafen im Sommer 2014, fragt er unvermittelt: Wie alt ist Seehofer noch einmal? Natürlich kennt er die Antwort. Seehofer ist zu diesem Zeitpunkt 65, Söder 48.

»Junger Löwe, alter Löwe«, beschreibt die ehemalige Staatskanzleichefin Christine Haderthauer das Ringen der beiden Männer. Als Söder seinen Chef im Herbst 2014 mit Forderungen traktierte, die Seehofer in Berlin kaum durchsetzen konnte, kam es zum Showdown. Um seinen Minister zu disziplinieren, drohte Seehofer mit dem Rückzug vom Rückzug. »Ich wüsste, was ich zu tun hätte, wenn kein geordneter Übergang gewährleistet wäre«, sagte er.

Danach herrscht lange Zeit ein brüchiger Friede. Beide haben sich ausgesprochen, den Termin vereinbarten sie ohne ihre Büros. Noch kommt Söder zu Seehofer, nicht umgekehrt. »Der Söder ist da«, meldete eine erschrockene Sekretärin Seehofer. Der lächelte: »Lassen Sie ihn rein.«

Seehofer tut sich schwer damit, Söder als Thronfolger zu akzeptieren. Jahrelang hat er ihm unterstellt, dass er die Nachricht von seiner unehelichen Tochter an die Presse durchgestochen hat. Auch über diesen Vorwurf hätten die beiden inzwischen gesprochen, sagt einer, der früher ein anderes heimliches Treffen der beiden vermittelt hat.

Unter vier Augen hat Seehofer Söder sogar schon mal vorsichtig signalisiert, dass er ihn akzeptieren würde, wenn er zum entscheidenden Zeitpunkt, vor der Landtagswahl 2018, die Nase vorn habe. Seehofer weiß, dass Söder zurzeit im direkten Vergleich mit Seehofers Favoritin, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, die deutlich besseren Umfragewerte hat. »Wenn Sie den Ball auf den Elfmeterpunkt legen«, sagt Seehofer, »können Sie sicher sein, der Söder macht ihn rein.«

In Tagen großer Milde zeigt Seehofer das sogar nach außen. »Setz dich zu mir«, sagt er beim gemütlichen Abend in Kreuth und holt Söder neben sich an den Tisch der Parteigranden. Beide reden eine gute halbe Stunde vertraulich, eine Geste, die den Abgeordneten der Landtagsfraktion nicht verborgen bleibt. Für viele sieht es aus wie ein Ritterschlag. Markus Söder ist in solchen Momenten sehr zufrieden mit Markus Söder. Die Verbissenheit, die ihn oft wie die Karikatur eines Karrierepolitikers aussehen lässt, ist dann fast verschwunden. Söder weiß, dass er nur zu warten braucht: Einen Wettkampf, der auch mit Vitalität und Männlichkeit ausgefochten wird, kann Seehofer nicht gewinnen.

An anderen Tagen hingegen empfindet es Horst Seehofer als letzten großen Dienst an seiner Partei, Söder zu verhindern. Im Frühjahr 2016 haben sich die Fronten mal wieder verhärtet. »Irgendwann muss Söder entschieden haben, dass er die Nachfolgefrage im Konflikt lösen will«, sagt Seehofer. Bayerns Regierungschef beobachtet den Mann, der sein Nachfolger werden will, inzwischen fast schon mit dem Blick eines Psychologen. »Dieses ständige Herabsetzen anderer, um selbst im besseren Licht zu erscheinen, das hat pathologische Züge.« Sein Fazit, Stand Mai 2016: »Dem vertrau ich Bayern nicht an.« Dabei weiß er selbst am besten, dass er am Ende womöglich keine andere Wahl hat.

Einmal mehr kommt es zu einer Aussprache, vordergründig geht es um Sachpolitik, Haushalt und das Konzept für eine Steuerreform, doch Seehofers eigentliche Botschaft zielt auf die Nachfolgefrage. Seehofer erinnert Söder an eine Regel, die früher galt, als er in Ingolstadt mit anderen Kindern auf der Straße kickte. »Drei Ecken, ein Elfer.« Hat Söder die Warnung verstanden? »Er erkennt langsam, dass man solche Fragen nicht im Konflikt lösen kann«, sagt Seehofer.

Erwin Huber sitzt im Kreuther Stüberl im malerischen ehemaligen Sanatorium oberhalb des Tegernsees und macht sich Sorgen. Leise decken Kellner die Tische ein, im Kühlschrank lagern große Vorräte Tegernseer Hell, die Kreuther Klausurabende sind lang und bierselig. Im Januar 2007 hatte Huber in diesem Raum den Pakt mit Günther Beckstein geschlossen, der Stoibers Sturz besiegeln sollte. Anders als Seehofer hatte Stoiber sich geweigert, selbst ein Ende seiner Amtszeit in Aussicht zu stellen, und so die Kreuther Putschisten auf den Plan gerufen.

Huber ist kein Freund Seehofers. Er, der Wirtschaftsliberale, hielt den Herz-Jesu-Sozialisten Seehofer immer für einen Hallodri, für einen, dem man die CSU nicht überlassen könne, geschweige denn ein Land wie Bayern. »Ich werde noch auf dem Sterbebett meine Hand gegen Seehofer heben«, sagte Huber damals.

Jetzt, im Januar 2015, fürchtet er, dass Seehofers Kräfte nicht mehr reichen, um für einen geordneten Übergang zu sorgen. Huber findet es auffällig, dass Seehofer in Interviews oft auf seine Gesundheit zu sprechen kommt. Abgesagte Termine zum Jahresauftakt und die Tatsache, dass sich Seehofer beim Aschermittwoch immer wieder Unterstützung von Stoiber als Hauptredner holt – solche Kleinigkeiten lassen die Partei spüren, wie dem Chef der Griff auf die CSU entgleiten könnte.

Seehofer tut alles, um diesem Eindruck entgegenzutreten. Anfang Januar verlässt er in Kreuth seinen Dienstwagen und stapft die leichte Anhöhe zu den wartenden Fotografen hoch. Das Thermometer zeigt um die null Grad, am Boden liegt Schnee, doch Seehofer hat nur einen sportlichen Anorak übergeworfen. Der Reißverschluss bleibt offen, als er Fragen zur Tagespolitik pariert, zu den Anschlägen in Paris und zum grassierenden Pegida-Gefühl.

Generalsekretär Andreas Scheuer und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt flankieren ihn. Beide Männer sind gut 20 Jahre jünger. Während Seehofer redet und redet, treten sie im Schnee von einem Fuß auf den anderen. Sie schlottern in ihren Designermänteln und den Schnallenschuhen mit Ledersohle. Im Vergleich zu solchen Schwächlingen will sich Seehofer als vitaler Politiker präsentieren, als Mann, der dem eigenen Körper genauso Zugeständnisse abtrotzen kann wie der Kanzlerin in Berlin. Dafür sind ihm auch kleine Tricks recht. Seine Schuhe haben Gummisohlen. Er schlottert nicht.

Doch es sind nicht diese mühsam erzeugten Bilder von Vitalität, die Seehofer zu einem zweiten Frühling verhelfen. Vielmehr sind es Zehntausende Syrer, Iraker und Afghanen, die ab Sommer 2015 aus Österreich über die bayerische Grenze strömen, die Seehofer, zumindest zeitweilig, einen Energieschub verpassen. Seit die Kanzlerin Anfang September, ohne mit Seehofer zu reden, entschieden hatte, die Grenze für die Flüchtlinge zu öffnen, ist das angriffslustige Blitzen in Seehofers Augen zurück. Seine politische Vita, die schon perspektivlos zu werden drohte, hat einen neuen Antrieb.

Monatelang liegt er im Clinch mit Merkel, es ist eine Debatte mit seltsam verteilten Rollen. Seehofer ist der Oppositionsführer und spricht für große Teile der CDU. Grüne und Sozialdemokraten dagegen stellen sich hinter Merkel. Nicht viele in der Politik haben die Nerven, einen solchen Kampf aufzunehmen, an dessen Ende zumindest die Zerrüttung mit Merkel steht. Seehofer sagt nur: »Ich war noch nie so entschlossen.«

Doch der Dauerkonflikt mit der Kanzlerin zehrt weiter an den Kräften. Bei der Klausur der Landtagsfraktion in Wildbad Kreuth Ende Januar 2016 wird Seehofer mit einem Mal blass, stammelt, Marcel Huber, sein Staatskanzleichef, ist schnell bei ihm. Seehofer setzt sich und redet weiter. Die Abgeordneten applaudieren, es ist eine starke Geste: Ein alter Mann überwindet seine Schwäche – der Gesundheitszustand wird so zur Waffe. Doch dann geht es nicht weiter. »Sie lassen sich jetzt untersuchen«, sagt Karolina Gernbauer, Seehofers Managerin in der Staatskanzlei. Die Abgeordneten verlassen den Saal, zurück bleiben Seehofer und ein Vertrauter, doch Seehofer weigert sich weiter, einen Arzt zu sehen.

Die Älteren in der Landtagsfraktion fühlen sich an den Januar 2002 erinnert. Auch damals war Seehofer in Kreuth, obwohl ihn schon über Weihnachten Schüttelfrost und Husten geplagt hatten. Er kaufte sich eine Packung Grippostad und hoffte, es werde schon wieder gehen. Edmund Stoiber hatte ihn um eine Stoffsammlung fürs Wahlprogramm gebeten, Seehofer hielt es für wichtig, in Kreuth dabei zu sein. Bei seiner Ankunft traf er Theo Waigel, den ehemaligen Parteichef. »Du siehst aus wie der leibhaftige Tod«, sagte der zu ihm, »fahr wieder nach Hause!«

Doch Seehofer blieb und hielt seinen Vortrag im Sitzen, wie jetzt 14 Jahre danach. Anfang 2002 landete er wenig später in Ingolstadt auf der Intensivstation. Eigentlich hat er sich geschworen, daraus zu lernen. »Das würde ich heute nicht mehr tun«, sagt er über die Kreuther Tage von einst. »Wenn mich jetzt ein grippaler Infekt ereilt und ich mich müde und kaputt fühle, dann bleibe ich ein oder zwei Tage daheim – und habe nicht das Gefühl, viel zu versäumen.«

Die Rückbesinnung auf die Familie half. »Ich erinnere mich, wie eines Nachmittags plötzlich meine kleine Tochter, damals gerade einmal zehn Jahre alt, auf der Intensivstation am Fußende meines Bettes sitzt und sagt: ›Papa, jetzt können wir endlich mal richtig miteinander reden.‹« Nach seiner Genesung reiste Seehofer mit seiner Frau nach Jerusalem, zum Dank, an die Familie und an höhere Mächte.

»Ein guter Abgang ziert die Übung«, heißt es bei Turnvater Jahn. Doch in der Politik gelingt dies so gut wie nie. Konrad Adenauer lenkte die Geschicke der jungen Bundesrepublik länger als ein Jahrzehnt, doch am Ende trieb ihn die eigene Partei aus dem Kanzleramt. Helmut Kohl brachte 1998 nicht die Größe auf, die Macht dem jüngeren Wolfgang Schäuble zu übergeben. Schließlich beendeten die Wähler die 16-jährige Ära Kohl.

Herr Seehofer, kennen Sie ein Beispiel für einen gelungenen Ausstieg aus der Spitzenpolitik? »Hans-Dietrich Genscher«, sagt er, ohne zu zögern. Deutschlands ewiger Außenminister verabschiedete sich 1992 und sparte sich die lähmende Agonie der späten Kohl-Jahre. »Das wäre doch was.«

Seehofer lächelt bei dem Gedanken. Er sitzt im weißgefliesten Umkleideraum einer Turnhalle in Straßkirchen, Neonlampen sorgen für brutales Licht. Eine Dame vom Turnverein bringt einen Teller mit Leberkäse herein. Eben hat Seehofer ein bisschen Wahlkampf gemacht, in Niederbayern muss Anfang 2015 eine Kreistagswahl wiederholt werden, weil örtliche CSU-Leute auf die pfiffige Idee gekommen waren, sich mit Hunderten Stimmen polnischer und rumänischer Erntehelfer wählen zu lassen. Jetzt gibt er der Regionalzeitung noch ein Interview. Bis er zuhause ist, wird Mitternacht vorbei sein.

Warum hat er sich überhaupt ein Verfallsdatum gegeben? Angela Merkel hat sich nach ihrer Wiederwahl auch nicht festgelegt, wann für sie Schluss ist. »Die Kanzlerin hat andere Möglichkeiten, Interviewfragen aus dem Weg zu gehen«, sagt er, »ich musste etwas sagen.« Natürlich spukte ihm auch Edmund Stoiber im Kopf rum, der aus Furcht, eine »lame duck« zu werden, im Kreuther Krisenwinter im Januar 2007 ankündigte, »keine halben Sachen« zu machen – und so seinen Abgang erst recht beschleunigte. Seehofer entschied sich für das Gegenteil: Er setzte einen Schlusspunkt, aber das Ergebnis ist sehr ähnlich – er wird das Thema nicht mehr los.

»Schafkopfn, Radl fahren, ausschlafen«, so stelle er sich seinen Ruhestand vor, sagt Seehofer. An Aufsichtsratsmandaten, Vorträgen oder einem Austragshäusl bei einer politischen Stiftung, an solchen Pöstchen, mit denen sich Politiker gegen den plötzlichen Bedeutungsverlust wappnen, habe er kein Interesse, sagt er. »Wenn ich loslasse, lasse ich los.« Was man halt so sagt, wenn man nicht recht weiß, was man sagen soll.

Erwin Huber hat erlebt, wie schwer der Abschied aus dem gefräßigen Politikerleben fällt, er selbst hat ihn nach der Niederlage 2008 immer wieder hinausgezögert. »Wenn ich mich von der Politik damals vollkommen verabschiedet hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in ein schwarzes Loch gefallen. Es gibt Politiker, die ihr Leben lang so einen Absturz nicht mehr verarbeiten können. Sie nehmen ihre Enttäuschung mit ins Grab.« Politiker sind süchtig, ist sich Huber sicher. »Man braucht auch eine Art Stoff. Man braucht das Gefühl, am Puls der Zeit zu sein, wichtig zu sein, ein Teil der Zeitgeschichte«, sagt er im SPIEGEL. »Man trifft Entscheidungen, die möglicherweise über die eigene Lebenszeit hinaus bedeutsam sind. Es gibt verschiedene Suchtmittel, die da fast täglich injiziert werden und die es Politikern in der Regel nahezu unmöglich machen, selbst auszusteigen.«

Seehofer hat eine Hammondorgel, auf der er sich ab und zu an Songs wie »Let it be« von den Beatles versucht. Das Motorrad hat er vor einiger Zeit gegen ein E-Bike eingetauscht, um den Hügel zu seinem Ferienhaus besser hinaufzukommen. Und im Keller steht seine berühmte Modelleisenbahn, Märklin, Spurgröße H0, selbstgebaut, digital betrieben, mit Stationen aus Seehofers Karriere und Merkel als Playmobilfigur, als »Vorsteherin von allem«, wie er einmal erzählt.

Bei Seehofer zuhause lagern jedoch noch andere Preziosen, Dutzende gebundener Bände in der Größe DIN-A4, ein ganz besonderer Erinnerungsschatz. Seit 1992, seinem Start als Minister im Kabinett Helmut Kohls, müssen Seehofers Mitarbeiter am Ende jedes Jahres so einen Band zusammenstellen. Darin finden sich die wichtigsten Schlagzeilen, Briefe und E-Mails des abgelaufenen Jahres. Die Bände neueren Datums sind nicht viel mehr als eine ausführliche Presseschau mit Interviews und Zeitungsartikeln, keimfreie Beamtenarbeit aus der Staatskanzlei. Interessant sind die Bände älteren Datums.

Da finden sich Skurrilitäten, über die Seehofer später mal schmunzeln kann, und Papiere, von denen er schon 2007 im Schmutzkrieg um Stoibers Nachfolge sagte: »Ich bin gut informiert. Ich weiß viel. Ich habe viel Material.« Auch einige Briefe, in denen ihm Schmutzeleien über das Liebesleben von Parteifreunden angeboten wurden, haben seine Mitarbeiter da eingeheftet, wie sie auf Nachfrage einräumen. Seehofer sagt, er wolle das Material als Gedächtnisstütze nutzen, um im Ruhestand ein Buch zu schreiben. Keine normale Autobiographie, eher etwas, das erklärt, »wie Politik wirklich funktioniert«.

Auch eine frühe Niederlage als Bundesgesundheitsminister wird da auftauchen. Mitte der neunziger Jahre wurde Deutschland vom Skandal um britisches Rindfleisch erschüttert, die Angst vor der Viehseuche BSE ging um. Seehofer dachte über eine Einfuhrsperre nach. Doch er hatte die Rechnung ohne Helmut Kohl gemacht. Der kam, wie meist, eine Viertelstunde zu spät zur Kabinettssitzung und sah, was ihm sein Gesundheitsminister da vorbereitet hatte. Ob der Herr Minister denn wisse, dass demnächst die Fußballeuropameisterschaft in Großbritannien sei, raunzte Kohl Seehofer an. »Ich beabsichtige, da hinzufahren, und Sie planen ein Embargo für britisches Rindfleisch?« Kohl schüttelte den Kopf über so viel Blindheit und sagte: »Ich werde mit John Major telefonieren.« Norbert Blüm, Seehofers ehemaliger Chef im Sozialministerium, blickte verstohlen über den Kabinettstisch zu seinem einstigen Staatssekretär: Die Ankündigung des Telefonats mit dem britischen Premier, »das war das Ende«, sagte er seinem Zögling nach der Sitzung.

Seehofer ohne Politik? In seiner Familie lächeln sie milde, wenn er solche Anwandlungen hat. Sie kennen ihn besser. Und auch Seehofer selbst spielt immer wieder laut mit dem Gedanken, doch noch über 2018 hinaus im Amt zu bleiben. In vertraulichen Gesprächen vergisst er eine ganze Zeitlang nicht zu erwähnen, dass er eben erst ein Buch über Churchill gelesen habe, den englischen Kriegspremier, der nach seiner Abwahl noch einmal an die Regierungsspitze zurückkehrte. »Politiker bekommen oft noch eine Funktion, obwohl sie sich gar nicht darum beworben haben«, zitiert Seehofer daraus.

Seehofers Vater war Lastwagenfahrer und Bauarbeiter, und er starb früh. Es war eine karge, manchmal harte Kindheit in Ingolstadt, drei Geschwister hat Seehofer, die zwei Söhne mussten in einem ausrangierten Ehebett schlafen, bis der Ältere zur Bundeswehr ging. Seehofer verdiente sich ein paar Mark mit dem Verteilen von Lesezirkel-Blättern dazu, trotzdem hatten die Buben oft keine 50 Pfennig, um sich im Stadion die Fußballspiele des MTV Ingolstadt anzusehen.

Seehofer spielte Handball, machte mittlere Reife und eine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten. »Als ich angefangen hatte, wurde mir erst klar, dass es da noch ganz andere Laufbahnen gab«, sagt er jetzt, Jahrzehnte später, in der Umkleidekabine. Manchmal erzählt er sogar im Bierzelt von seiner Kindheit. Es gibt Momente, da kommt es ihm so vor, als sei sein Aufstieg an die Spitze der deutschen Politik genauso unwahrscheinlich wie der Bayerns vom Agrarstaat zum wirtschaftlichen Vorzeigeland. Heute telefoniert Seehofer beinahe täglich mit der Kanzlerin oder hat zumindest Kontakt per SMS.

Über ihre Pläne nach der Bundestagswahl 2017 haben die beiden nie gesprochen. Stattdessen kommunizieren sie oft in jenem flapsig-augenzwinkernden Ton, den Seehofer so liebt. »Soll ich auf dich warten?«, simst Merkel dem CSU-Chef im Wahlkampf 2013, als sich Seehofer für einen gemeinsamen Auftritt in München verspätet. »Nein, aber bitte keine feindliche Übernahme der CSU«, textet Seehofer vom Rücksitz seines Dienst-Audis zurück, »Gruß, HS«. Die Kanzlerin antwortet umgehend – mit einem Smiley. Seehofer will, dass sein Begleiter diesen SMS-Austausch mitbekommt.

Natürlich gefällt ihm der kurze Draht zur Kanzlerin. Sein Aufstieg aus kleinen Verhältnissen an die Spitze der bayerischen und der bundesdeutschen Politik ist für ihn bis heute eine Genugtuung. Seehofer war gerade einmal 40, da saß er schon am Kabinettstisch Helmut Kohls. Nach einer Niederlage im Machtkampf mit Angela Merkel boxte er sich zurück in die erste Reihe. »Andere sind mit weniger Narben gescheitert«, sagt Norbert Blüm, 1990 als Sozialminister Seehofers Chef. Kann der bayerische Ministerpräsident so einfach von der Macht lassen?

Noch hat er bis 2018. Das ist nicht viel Zeit, um einen Nachfolger aufzubauen. Doch es ist ziemlich lange, wenn die Kräfte schwinden. In der Weihnachtszeit treffen sich die Seehofers regelmäßig zum Familienrat. Die Kinder sind zu Besuch, Familie und Freunde drängen ihn kürzerzutreten. Wie jedes Jahr hat Seehofer sich von seinem Arzt durchchecken lassen. Professor Conrad Pfafferott behandelte ihn schon bei seiner Herzmuskelerkrankung 2002. »Damals wurde mir das erste Mal in meinem Leben so richtig bewusst, dass ich doch nur ein ganz kleiner Wurm bin«, sagte Seehofer. Der Befund heute: Er ist nicht krank, er ist erschöpft. »Geh nur noch dorthin, wo du eine Botschaft setzen willst«, raten ihm seine Freunde daher. All die Pflichttermine, bei denen der Ministerpräsident wie zur Zierde anwesend sein muss, soll er absagen.

Noch einmal China im Spätherbst 2014, die Reisegruppe hat die Mauer verlassen. Seehofer versucht, die Stimmung aufzuhellen. Er will von den Journalisten gemocht werden. Daher verzichtet er darauf, mit der Limousine nach Peking zurückzufahren, und setzt sich mit der Presse in einen klapprigen Bus.

Gemeinsam holpert man durch graue Felder und Dörfer, später steht man in Peking im Stau. Auf dem Weg zurück, runter von der Mauer, hat einer seiner Begleiter Seehofer ein passendes chinesisches Sprichwort zugesteckt, das er jetzt zum Besten geben will. Es gebe da einen Satz im Chinesischen, sagt Horst Seehofer, der passe ganz gut zu seiner Weigerung, auf die Mauer zu steigen. Das Sprichwort handle von der Wanderung zu einem berühmten Tempel, aber das sei ja fast dasselbe, sagt Seehofer. »Wer die letzte Stufe nimmt, dessen Karriere ist vorbei.«

Söder: Der Schaumkronenschläger

Das Buch der Bücher hat über tausend Seiten, doch wenn Markus Söder die Bibel zusammenfasst, geht es ganz schnell. »Da ist einiges drin«, sagt er, »Action, Spannung, Liebe, Romantik, Weisheit.« Söder blickt von einer Kanzel in der Münchner Erlöserkirche in Schwabing auf seine Zuhörer hinab. An dem Pult hängt ein lilafarbenes Samtband, darauf ist ein Spruch aus dem ersten Korintherbrief gestickt: »Ihr seid teuer erkauft.«

Es ist ein Sonntagvormittag Ende März 2015, Bayerns Finanzminister trägt ein Jackett über dem Pullover und hält eine Art Predigt. Es geht vor allem um einen Menschen, der in der Bibel gar nicht vorkommt – Markus Söder. »Keine Angst vor den Thronen zu haben, zu sich selbst zu stehen«, das sei seine Haltung, sagt er. Seine kleine Rede hat auch intime Momente. Söder erzählt vom Tod seiner Mutter und wie er danach ihre Sachen aus dem Krankenhaus abholte. »Ein ganzes Leben, in zwei Taschen verpackt.«

Nach dem Ende des Gottesdienstes steht Söder an der Kirchenpforte, zwei ältere Damen im Lodenmantel tasten sich zögernd an ihn heran. »Ihr Vortrag hat zu einem Wandel in der Einschätzung Ihrer Person geführt«, sagt eine. Söder grinst. »Freut mich«, sagt er. Klar, denn deswegen ist er hier.

Viele kennen »den Söder«, wie sie ihn in Bayern nennen, vor allem aus seiner Zeit als CSU-Generalsekretär vor etwa zehn Jahren. Krawallig war er, laut, einer, der auf dicke Hose machte. Söders unverstelltes Machtstreben zahlte sich aus, er kam in jungen Jahren in hohe Ämter, mit gerade mal 41 Jahren war er Ressortchef für Umwelt und Gesundheit, schließlich wurde er Finanzminister. Jetzt allerdings stockt die Karriere. Söder, noch keine 50, will Bayerns jüngster Ministerpräsident werden, doch Horst Seehofer lässt sich nicht so schnell aufs Altenteil schicken.

Um seine Chancen zu verbessern, muss Söder das Bild vom Aggro-Anführer verschwinden lassen. Niemand bestreitet, dass er ein kommunikatives Talent ist und ein Gewinn für jede Talkshow. Doch ein tragfähiges Wertegerüst vermissen bis heute viele beim ihm. »Ich muss dreimal härter an mir arbeiten als andere«, sagt er über den Imagewandel.

Söder beackert die Wähler wie ein Bauer sein Land. Selbst wer sich kein bisschen für Politik interessiert, kann ihm kaum entkommen. Auf Faschingsbällen verkleidet er sich als Marilyn Monroe oder Mahatma Gandhi, als Comic-Märchenfigur Shrek oder CSU-Held Edmund Stoiber. Und in der Vorabendsoap des Bayerischen Rundfunks »Dahoam is Dahoam« spielt er seine Lieblingsrolle – sich selbst. All das Werben wirkt: 44 Prozent der CSU-Anhänger sagten bei einer Umfrage im Januar 2016, sie könnten sich Söder als nächsten Ministerpräsidenten vorstellen, seine Konkurrentin Ilse Aigner liegt mit 24 Prozent weit abgeschlagen dahinter. Allerdings schmilzt Söders Vorsprung deutlich, wenn man nicht nur CSU-Anhänger befragt.

Söder lehnt sich in seinem Dienstwagen zurück. Es ist einer der bislang heißesten Tage des Sommers, Bayerns Finanzminister trägt Stoffhose und Poloshirt und nippt an einer Flasche Cola light. Er ist unterwegs nach Tutzing, dort soll er in einem Bierzelt reden.

»Ich habe Zeit«, sagt Söder, er will jeden Eindruck vermeiden, er habe es eilig mit der Seehofer-Nachfolge. Doch sein Terminplan an diesem Montag im Juli 2015 sagt das Gegenteil. Am Vormittag rief ihn der Aachener Karnevalsverein zum Ritter wider den tierischen Ernst aus. Die Journalisten fragten, warum »der Söder« den Orden kriege und nicht Seehofer. Man habe sich »ganz bewusst für einen neuen Ritter entschieden«, antworteten die Karnevalisten. Das hat Söder gefallen. »Große Ehre«, postete er auf Facebook. Danach eilte er nach Passau, um einen Förderbescheid für das schnelle Internet zu überreichen, jetzt, am Abend, geht es in die entgegengesetzte Ecke Bayerns, ins Bierzelt an den Starnberger See.

In Bayern wird erst 2017 wieder gewählt, bei der nächsten Bundestagswahl, doch Söder überzieht das Land schon jetzt mit einer Kampagne, die nur ein Ziel hat: seinen möglichst raschen Aufstieg an die Spitze des Freistaats. Es ist ein Wahlkampf, der nicht nach Wahlkampf aussehen darf.

Dabei hilft dem Finanzminister ausgerechnet sein Nebenjob. Söder ist auch Heimatminister, der Titel klingt wie eine warme Decke, nach Brauchtum, Zitherquartett und Lederhose. Tatsächlich aber verteilt die Zweigstelle seines Ministeriums in Nürnberg im ganzen Freistaat Milliarden für den Breitbandausbau. Wo immer ein Scheck für einen entlegenen Weiler ohne W-Lan überreicht wird, taucht Söder gleich selbst mit auf, Meldung auf der Facebook-Seite inklusive. »Schnelles Internet für den Landkreis Passau: 2 Mio Euro für 5 Gemeinden«, postet er noch flugs, bevor er ins Tutzinger Bierzelt einzieht. »Gerade den 1000. #Breitband Förderbescheid in #Neuburg übergeben«, twittert er am 1. April 2016. Schneller surfen mit Söder.

Der Facebook-Söder ist ein Mensch, der rastlos unterwegs ist, ein bayerischer Held, der ständig Geld unter die Leute bringt und die Insignien seiner Macht scheinbar lässig genießt. Er überreicht Schecks, glänzt beim Tennis-Charity-Turnier, und wenn mal ein Kreuzband reißt, kriegt die »Bunte« die Geschichte. Die München-Ausgabe der »Bild« begleitet ohnehin jeden seiner Schritte mit liebevoller Hingabe.

Der Facebook-Söder posiert auf einer Gondel im Nymphenburger Park oder bei den Feuerschluckern beim Burgfest in Nürnberg. Über 29 000 Fans hat er auf der Seite, und wenn er den Rauswurf der Griechen aus dem Euro fordert, geht der »Like«-Daumen hundertfach nach oben. Manchmal blitzt in Söder der Gedanke auf, dass er mit dieser Anhängerschaft notfalls eine eigene Partei gründen könnte, sollte ihn die CSU weiter zappeln lassen. Ein christsozialer Lafontaine, warum nicht?

Vor allem aber kann man dem Facebook-Söder keine unangenehmen Fragen stellen. Den Internet-Söder kann man jederzeit besuchen, den echten Söder gibt’s nur zu sehen, wenn der echte Söder das vorher absegnet. Termine des bayerischen Finanzministers werden in der Regel nicht auf der Ministeriumsseite angekündigt, erst auf Nachfrage rückt eine Pressesprecherin eine Liste mit ausgewählten Veranstaltungen heraus. Zugang gibt es nur mit Kontrolle. Im Finanzministerium sind im Leitungsstab und in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dutzende bayerische Beamte damit beschäftigt, ihren Chef gut aussehen zu lassen.

Wenn die Pressedame in Berlin Termine hat, klingelt sie durch und erzählt den neuesten Tratsch über die Fehltritte, die sich Söder-Rivalin Aigner in München geleistet hat. In der Talkshow bei Günther Jauch beklatscht sie die Einlassungen ihres Chefs so laut, dass Jauch sie vor Millionenpublikum zur Ordnung ruft. Und wenn ihr Chef beim Maibock-Anstich im Hofbräuhaus mal nicht über Seehofer und seine Kabinettskollegen lästert und sich die auf Futter wartenden Journalisten eher langweilen, erhält man sofort eine SMS mit anschließendem Anruf, man müsse verstehen, der Chef könne ja nicht immer nur draufhauen. Am liebsten würden Söders Leute auch noch die Artikel über ihren Chef selbst schreiben. Als ein kritisches Porträt über Söder im SPIEGEL erscheint, endet der Kontakt abrupt.

»Ja, der Maggus«, sagt Charlie Freller im weichen fränkischen Dialekt. Der Mann sitzt an einem Mittwochnachmittag um halb fünf im Orlando und bestellt sich ein kleines Pils. Das Orlando ist ein Lokal, wo München ganz bei sich selbst ist, eine Mischung aus provinzieller Derbheit und Weltstadt. Gegenüber purzeln besoffene Touristen aus dem Hofbräuhaus, aber hier im Orlando blinkt in fast schon barocker Pracht der Stuck an der Decke. Freller ist stellvertretender Fraktionschef in Bayern und, vor allem, ein bekennender Anhänger Söders. »Ich kann ihn empfehlen«, sagt er. »Vor 15 Jahren wäre das vielleicht nicht der Fall gewesen.«

Diese Worte der Unterstützung sind zumindest überraschend, denn Söder trägt mit Schuld daran, dass Frellers Aufstieg in der bayerischen Regierung ein abruptes Ende fand. Freller kam als Minister auch deswegen nicht zum Zug, weil Söder unbedingt Europaminister werden wollte. Später überließ er Söder auch noch den Bezirksvorsitz in Nürnberg. Er unterwarf sich und wurde so Söders Freund. Vor dem Termin im Orlando hat er das Okay Söders eingeholt.

Mit der Politik, sagt Freller, ist es so, wie mit einem gut eingeschenkten Pils. Niemand wolle ein Glas voller Schaum. »Aber wenn das Glas randvoll mit Bier ist, fehlt auch etwas.« Bei ihm, so Freller, sei in der Politik das Glas immer bis oben hin voll gewesen. »Der Söder dagegen hat immer eine schöne Schaumkrone drauf.« Aber, fügt Freller rasch hinzu, »es ist schon auch viel Bier drin.«

Söder ist nicht nur ein Schaumschläger, um in Frellers Bild zu bleiben. Kaum jemand streitet ab, dass Söder einen passablen Job als Finanzminister macht, Bayern tilgt seine Schulden, das Debakel der größenwahnsinnigen Landesbank ist, wenn auch sehr kostspielig, aufgeräumt. Und selbst das Geld, um Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen, können die Bayern lange stemmen, ohne beim Bund zu betteln. Wenn Söder in feinen Zirkeln mit Bundesbank-Chef Jens Weidmann oder Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner diskutiert, schickt er Einladungskarten bis in die Bundeshauptstadt – seht her, soll das heißen, ich bin auf Augenhöhe mit der Hochfinanz.

Und doch sieht man bei Söder in der Regel die Schaumkrone viel schneller als den Inhalt. Seine Karriere erzählt er als rasante Aufstiegsgeschichte, doch auch das geht nicht ohne ein bisschen Legendenbildung. Besucher in Nürnberg führt er in seinen Stimmkreis im Süden der Stadt, das Viertel um den Hauptbahnhof gehört dazu, kein einfaches Pflaster für die CSU. Bei der Fahrt zeigt er auf die Schule, die er besucht hat, und das Studio des Bayerischen Rundfunk, wo er volontierte, vom Rücksitz des Audi A8 pflegt er das Image vom Aufstieg aus kleinen Verhältnissen. Sein Vater war Malermeister, die Mutter kümmerte sich um die Kinder. »Bei meiner ersten Wahl hatte sie neben dem Sterbebett mein Wahlplakat aufgehängt«, sagt er in seiner Münchner Predigt.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Söder reich geheiratet hat, seine Frau ist Tochter eines Nürnberger Anlagenbauers mit mehreren Tausend Mitarbeitern in der ganzen Welt. Söder ist nicht nur Finanzminister in einem wohlhabenden Land, er ist selbst sehr wohlhabend. Das ist nicht ehrrührig, nur erwähnt er das im Gegensatz zu seinen eher kleinbürgerlichen Anfängen nie.

Söder hat in den vergangenen Jahren an seinem Image gearbeitet, hat versucht, seine harten Ecken abzuschleifen. Wenn man ihn nach seinen Ambitionen fragt, verbirgt er seinen Ehrgeiz unter dem Mantel des Staatsmannes. Die Nachfolge Seehofers? Markus Söder winkt ab. Hat er nicht andere Sorgen? Der Haushalt, die Landesbank und das schnelle Internet für all jene Bayern, die den Anschluss an die neue Zeit nicht verlieren wollen, aber das Pech haben, in einem Weiler in der Oberpfalz zu wohnen.