Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

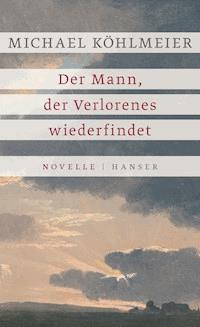

Antonius liegt auf dem Platz vor der Kirche. Er hatte die Schmerzen nicht mehr ertragen, die Straße nach Padua war gepflastert und der Wagen hart gefedert. Jetzt liegt er da und sieht den italienischen Himmel. Und er erinnert sich an alles, was ihn hierhergebracht hat, von der Kindheit in Portugal bis in den Orden des heiligen Franziskus. – Michael Köhlmeier erzählt, wie nur er es kann, von einer sehr fernen Zeit, doch er macht uns den Bruder Antonius zum Zeitgenossen. In einer Epoche voller Gewalt fragt sich Antonius, wie kommt das Böse in die Welt? Habe ich etwas dagegen bewirkt mit meinen Reden? Köhlmeier erzählt von dem Menschen Antonius, und der geht uns alle an.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 157

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Antonius liegt auf dem Platz vor dem Kloster. Er ist erschöpft, krank, hat Schmerzen. Die Brüder haben ihn zur Piazza getragen. Jetzt liegt er da und sieht den italienischen Himmel. Und um ihn herum stehen die Menschen, die sehen wollen, wie ein Heiliger stirbt. Denn ein Heiliger, das ist Antonius für die Menschen schon jetzt. Nun, auf dem Platz, erinnert sich Antonius an alles, was ihn hierher gebracht hat, von der Kindheit in Portugal bis zum Orden des heiligen Franziskus, von seinen ersten Studien bis zu dem Tag, da er entdeckt, wie er die Menschen erreichen kann mit seinem Wort.

Michael Köhlmeier erzählt, wie nur er es vermag, von einer sehr fernen Zeit, doch er macht uns den Bruder Antonius zum Zeitgenossen. In einer Epoche voller Gewalt fragt sich Antonius, wie kommt das Böse in die Welt? Und habe ich dagegen etwas bewirkt mit meinen Reden? Michael Köhlmeier erzählt von dem Menschen Antonius, und der geht uns alle an.

Hanser E-Book

Michael Köhlmeier

Der Mann, der Verlorenes wiederfindet

Novelle

Carl Hanser Verlag

für ihn

1

Der Mann, der Verlorenes wiederfindet, nun lag er in Arcella auf dem Platz vor dem Kloster.

Er hatte die Schmerzen nicht mehr ertragen. Die Straße von Camposampiero nach Padua war gepflastert und der Wagen hart gefedert, da war dem Kutscher befohlen worden, noch vor dem Ziel anzuhalten. Aus dem Kloster waren die Klarissinnen zu Hilfe geeilt, die bereits von einem Pater verständigt worden waren, und sie hatten eine Decke und eine Rolle für den Nacken gebracht und eine Pritsche, die war mit Seilen bespannt. Die Brüder hatten ihn zur Piazza getragen, Antonius war ohnmächtig geworden. Als er ruhig lag und die Sonne auf seine dünnen Lider schien, kam er wieder zu sich.

Er sah den Himmel. Er sah die Giebel der Häuser, über die der Himmel emporwuchs. Erst hörte er noch die Amseln. Den Kopf zur Seite drehen, um zu sehen, was um ihn vorging, mochte er nicht. Eine Handbreit über der Erde lag er, seine nackten Fersen berührten das Pflaster, aber sein Blick ging in den Himmel, und der war blau und ohne eine Wolke an diesem späten Juninachmittag. Ein Gemurmel kam von weit her gekrochen und überdeckte den Gesang der Amseln, glitt auf den Platz und umschloss ihn, als würde es an den Fassaden entlanggespült. Dreitausend waren es, die dem Pferdewagen von Camposampiero nachgefolgt waren, eine lange und breite Prozession, die Felder rechts und links des Weges hatten sie zertrampelt, aber die Bauern und die Knechte und die Mägde hatten nicht geflucht, sondern hatten die Forken weggeworfen und waren ihnen nachgelaufen in ihren erdverklebten Schuhen und hatten sich ihnen angeschlossen und mit ihnen gesungen und gebetet: Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus … – hundertundfünfzig Mal, nach jedem Zehner ein Paternoster und wieder von vorne.

In Camposampiero hatte Antonius diesen Menschen noch gepredigt, und seine Stimme war kräftig gewesen, und seine Worte hatten die Erwartungen übertroffen. Obendrein war versprochen worden, er werde ihnen die Beichte abnehmen, allen. Allen? Dreitausend Menschen? Jawohl, hätte es darauf geheißen, würde jemand in dieser Weise gefragt haben, was niemand hatte; jawohl, dieser Beichtvater benötige pro Seele nur einen Blick; er könne hinunterschauen wie in einen ausgeleuchteten Brunnenschacht, dorthin, wo die Seele hocke und bocke und leide und hoffe. Kein Mann, keine Frau brauche vor ihm das Übel, das nun einmal jede Seele ausschwitze, zusammenzukratzen und ans Licht zu heben und in sein Ohr zu schmieren. Er wisse alles. Drei spanische Wände auf dem Platz vor der Klostermauer dienten als Beichtstuhl, darüber werde ein Sonnensegel gespannt und fertig. In seinen Daumen, hieß es weiter, ritze er am Beginn der Prozedur mit einem Messerchen das Zeichen des Kreuzes, und den Daumen drücke er zur Absolution dem Beichtling auf die Stirn, nachdem er einen Blutstropfen herausgequetscht habe, so werde Zeit gespart, und dreitausend Sündern könne an einem einzigen Tag Erleichterung verschafft werden. Der heilige Mann aber, wie er genannt wurde – il Santo –, sei hinterher um dreitausend Blutstropfen ärmer. Solches war ohne Beispiel in der ganzen Christenheit.

Bis er nicht mehr weiterkonnte, hatte er zu den Dreitausend gepredigt. Und als er nicht mehr weiterkonnte, weil ihm schwarz wurde und er ins Wanken geriet, waren ihm seine Brüder zu Hilfe geeilt und hatten ihn von der zusammengenagelten Kanzel geholt und in das Kloster geschleppt, in den Schatten. Antonius aber, das wurde gewusst und weitergesagt, habe darum gebeten, dass man ihn nach Padua fahre, denn in Padua wolle er sterben – weil der Weg über das Meer zu weit sei, nach Lissabon, in seine Heimat, wo Mutter und Vater lebten und auch seine Schwester, die er nun wahrscheinlich erst in der Seligkeit wiedersehe. Also waren zwei Pferde vor den Wagen gespannt worden, auf dem man üblicherweise das Bier transportierte, für das die Minderbrüder vom Kloster in Camposampiero berühmt waren. Neben dem Kutscher auf dem Bock zu sitzen, hätte seinen Bauch zu arg gequetscht, im Bauch aber war das Zentrum des Schmerzes, der inzwischen bis in die Fingerspitzen und die Fußsohlen ausstrahlte; also legte man ihn hinten auf die Ladebretter und klemmte ihn zwischen zwei Fässer, damit er nicht vom Wagen fiele. Aber das Pflaster war grausam grob, und der Wagen rumpelte und pumpelte, und die Brüder, die ihn begleiteten, hatten beschlossen, in Arcella anzuhalten, um Antonius ein wenig Ruhe zu gönnen. Sein Wunsch sei es gewesen, ihn auf den Platz unter den Himmel zu legen, denn in den Himmel wollte er schauen. Nun sprach er nur mehr portugiesisch – »Eu quero olhar para o céu …« Bruder Martinho, der, um sein Idol zu sehen, vor einem Jahr aus Lissabon gekommen war, musste übersetzen.

Die Dreitausend aber waren dem Wagen gefolgt, bis auf den letzten Mann und die letzte Frau; keiner hatte sich umgedreht und war in die andere Richtung davon, weil er glaubte, genug gesehen und gehört zu haben. Alle wollten Zeuge sein, wenn Gott seinen Heiligen zu sich holte. Keiner sprach laut, auch die Kinder nicht, aber doch sprachen sie alle. Sie wollten einander versichern, dass es gleich geschehen würde, das Unausdenkbare. Viele Fragen waren. Die wurden gemurmelt, von Mund zu Ohr. Männer und Frauen, die einander nie zuvor gesehen hatten, die von Montebelluna heruntergekommen waren und von Ferrara herauf, von Bologna und Mantua herüber, von Verona und Venedig, sie vertrauten einander. Einer vertraute dem anderen, dass er ein Fachmann sei in punkto Auffahrung eines Heiligen in den Himmel. Einer fragte den anderen, und einer antwortete dem anderen. Daraus wurden Spekulationen, die den Dialogen des großen Gregor Ehre gemacht hätten, und ein Gemurmel, das den Amselgesang übertönte.

Das Unausdenkbare war die Heimholung eines Heiligen durch Gott. Unausdenkbar, weil, erstens, Gott selbst unausdenkbar war; zweitens, weil seit der Himmelfahrt Christi – beschrieben beim Evangelisten Lukas – Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben … und in der Apostelgeschichte: Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken … – nie mehr beobachtet worden war, wie ein Mensch – oder besser müsste man sagen: einer, der bis dahin ein Mensch gewesen war – eben regelrecht vom Boden emporgehoben, von unsichtbaren Händen und Armen, und weiter in die Luft gleichsam geworfen oder geblasen oder eigentlich: angesaugt wurde von den mächtigen Lungen des Mächtigsten, hoch und höher und immer höher, bis er winzig klein im Blauen verschwand. Geschehe dies, wurde gemurmelt, müsse man eine kleine Weile warten, wie lange genau, das würde ein anwesender geistlicher Herr bekanntgeben, dann könne man – vorausgesetzt, jedermann halte sein Maul und wetze nicht und trample nicht mit den genagelten Schuhen – ein Türgehen hören weit oben, und das bedeute, der Heilige sei aufgenommen. Woraufhin getrost in Jubel ausgebrochen werden dürfe.

2

Antonius sah in den Himmel. Erst war er blau, gleich wurde er golden, und aus seiner Mitte löste sich ein Schatten, der war wie der Umriss eines Mannes, und der erhob sich und drehte sich, als schickte er sich an zu tanzen. Oder war es die Wolkensäule aus Exodus: Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten … – Er wusste, das hatte nichts zu bedeuten; so spielt das Auge, wenn man es ungeschützt in den gleißenden Nachmittagshimmel hält, ebenso, wenn man die Handballen gegen die Augäpfel presst. So hatte er sich als Kind und als junger Mann Gespenster vorgezaubert und sich mit ihnen unterhalten. Lange, dünne, verbogene Boten waren es gewesen, und es war ihnen nicht anzusehen, woher sie kamen, ob von unten oder von oben, und auch nicht, welche Botschaft sie brachten. Als Kind nicht weniger als jetzt auf seiner Sterbepritsche vor Arcella in einem leeren Radius von zwanzig Schritten, eingekreist von dreitausend Sterbensneugierigen, war er sich jedoch gewiss gewesen, dass jedes Wort, das zwischen ihm und diesen Chimären gesprochen wurde, von nirgendwo anders herkam als aus ihm selbst, aus seinem eigenen Geist und seiner eigenen Seele, die beide seiner Verantwortung oblagen und nur seiner; dass also er, angenommen, die Boten würden aus der Hölle steigen, mit ihnen in der Sprache der Hölle spräche, wenn er ihnen Redezeit überließ. Dass also er die Sprache der Hölle beherrschte.

Gelernt hatte er später im Priesterseminar der Augustiner Chorherren in Coimbra, als er zehn Stunden am Tag nichts anderes tat als lesen – zuvorderst natürlich den Augustinus von Hippo, den klügsten Mann seit dem Apostel Paulus, aber auch den Dionysius Areopagita und den Boethius (von diesem die Consolatio philosophiae, über die er einen Kommentar verfasste, der bis hinauf zum Abtprimas gereicht wurde), des weiteren den durchaus unter Argwohn stehenden Johannes Scottus Eriugena (der zur Erleichterung der jungen Gewissen im Seminar gegen die radikale Prädestinationslehre, der zufolge im Uranfang bestimmt worden war, wer in der Gnade sein wird und wer verdammt, das schlagende Argument ins Feld führte: Gott, weil er das Etwas sei, könne niemals das Böse, also das Nichts, wollen, er könne es nicht einmal kennen, und eine von Anfang an festgelegte Verdammung sei nun einmal böse) –, hatte er als sechzehnjähriger Studiosus mithilfe dieser verehrten Lehrer also gelernt, die Boten der Hölle zu erkennen, wenn sie, zwar kraft seiner eigenen Fantasie, aber eben doch, vor sein gepresstes Auge traten.

Zum Exempel den Asmodäus, den gelenkigen Dämon, der mit Luxus lockt. Wenn der seinen Nebeltanz zu Ende getanzt hatte, drehte er ihm den Rücken zu, hob einen Arm, als wollte er nach einem Haken im Himmel greifen, schob den Kopf unter der Achsel hindurch und grüßte mit immer denselben Worten: Meinst du, dass du Gott umsonst fürchtest? Und legte, ohne eine Antwort abzuwarten, sogleich mit den geschicktesten Wendungen auseinander, dass menschlicher Gottesglaube nichts anderes sei als Verzicht auf Genuss und zwar aus Ängstlichkeit, aus purer, purer Ängstlichkeit. Die scheinbar so fromme Inbrunst krache allerdings schon angesichts eines pekuniär gepolsterten Eherings oder eines Araberhengstes, spätestens aber angesichts einer als Besitz in Aussicht gestellten wertvollen Schriftrolle, sagen wir De beata vita des heiligen Augustinus, in sich zusammen wie die Mauern von Jericho, nachdem die Israeliten siebenmal um die Stadt gezogen und in die Posaunen gepustet hatten. Glaube, Inbrunst, Frömmigkeit seien die Mimikry von Duckmäusern, die ohne Mucks einen Arschtritt in Kauf nehmen, solange es nur keine Kopfnüsse hagelt. Das Reich der Ideen verpuffe unter dem ersten scharfen Blick der Vernunft; übrig blieben ein paar Tröpfchen vom Speichel der Eiferer und sonst nichts. Göttlich sei allein die Materie. Geist und Seele sollten gefälligst dem mit Händen zu Greifenden dienen und nicht Wahnbilder entwerfen, die, nehmen wir nur ihre Schönheit, nicht einmal mit einem Kieselstein konkurrieren können, ganz zu schweigen mit dessen Haltbarkeit. – Konter gegeben wurde dem Asmodäus mit dem Psalm: Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

Anders, wenn die Kainstochter Naama erschien, die Erfinderin der weiblichen Gesichtsschminke, welche die Macht besitzt, gottgegebene und gottgewollte Hässlichkeit in verführerische Schönheit umzuwandeln. Sie kräuselte sich aus Nebel, Dampf und Qualm zusammen zu einem Weibsbild aus hartem schwarzem Onyx, glänzend wie die Spur einer Schnecke in der Sonne, geil wie zehn Meretrices und prall wie die Knidische Aphrodite auf den Bildern, die in der Klosterbibliothek unter Verschluss gehalten wurden und deren dilettantische Kopien im Seminar kursierten. Ihr erstes Wort war: Frag mich! Und immer fragte er dagegen: Was soll ich dich denn fragen, Fräulein? Sie: Sag Frau zu mir und frag mich, was die Liebe sein kann! Er: Ich will es nicht wissen. Sie: Willst sterben, ohne noch einmal den Unterschied getastet zu haben von Außen und Innen, von Haut und Schoß? – Konter gegeben wurde mit den Versen des Wüstenvaters Antonius (dessen Namen er bei seiner Einkleidung in den Orden der Minderbrüder annahm, nachdem er die Vita Antonii des Athanasios von Alexandrien studiert hatte): Eine Weisheit weiß ich wohl / und bin erst kleine Zeit auf Erden: / Schaffe die Versuchung ab, / und niemand wird gerettet werden. – Worauf die Schminke auf der Dämonenfratze schmolz und abtropfte wie Wachs über dem offenen Herdfeuer; was demonstrieren sollte, dass summa summarum ihr Aufputz nur dazu gut sei, den Himmel mit Standhaften zu füllen.

Er lag über dem harten, heißen Pflaster, das ihn von unten her austrocknete wie die Sonne von oben, und bald gelang es ihm nicht mehr, mit dem Heer seiner Gedanken über den Schmerz hinwegzugaloppieren. Der Schmerz ist einer Wanderung gleich, die führt über hügeliges Vorland und weiter durch ein Gebirge aus Klüften und Freiblicken, und nun hatte er endlich das Hochplateau erreicht, wo unerwarteter Trost war: dass es schlimmer nicht mehr kommen werde. Aber wenn ich schon redete, so würde mich mein Schmerz nicht verschonen; hörte ich auf zu reden, so bliebe er dennoch bei mir. Sein Leib tobte heftiger als zuvor, aber gleichmäßig nun, ohne die Ausblicke auf die grünen Täler der Hoffnung, die sich doch jedes Mal unter der Enttäuschung hämisch verfinsterten.

Antonius wollte beten, nur: Er fand die Formeln nicht; die aber wichtig waren, weil sie die Gedanken zum Galopp freiließen und ein Mönch mit ihrer Hilfe spielend leicht auch über sechs Stunden hinweg beten konnte, ohne dass er dabei stumpfsinnig wurde. Es war unmenschlich zu verlangen, wie Franziskus es getan hatte, dass der Betende, gleich, wie lange das Gebet dauere, jedes Wort durchdenke, als spräche er es zum ersten Mal. War es überhaupt der Mensch, der sprach, wenn gebetet wurde? Paulus sagte: Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich’s gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Nach Franziskus sollte sich jeder Mensch sein Gebet selbst ausdenken, denn Gott habe ja auch jeden Menschen mit einem eigenen Charakter ausgestattet, mit einem eigenen Geist und einem eigenen Herzen.

Darüber hätte Antonius gern mit seinem Ordensgründer disputiert. Als sie sich getroffen hatten, einmal nur, sprachen sie über andere Dinge. Zu einem weiteren Treffen war es nicht mehr gekommen, Franziskus starb. Sollte im Gebet, so hätte Antonius argumentiert, nicht besser eine Melodie gesehen werden, die allem unterlegt ist, was der Mensch tut, denkt, fühlt, auch seinen Träumen? Dann würde das Gebet so lange dauern, wie das Leben dauert. Und sollte es nicht genau so sein? Aber dazu waren Formeln nötig. Die Formel ermöglicht es, Worte zu sprechen, ohne ihren Sinn verstehen zu müssen, denn der Mensch hat neben dem Gebet ja auch noch zu leben, das Feld zu pflügen, die Kühe zu melken, die Schafe zu hüten, Brot zu backen, ein Dach zu decken, Leder zu gerben, Suppe zu kochen, Kinder zu erziehen, den Alten zuzuhören, lauter Dinge, zu denen der Verstand benötigt und deshalb vom Gebet abgezogen wird … – Die Formeln fielen ihm aber nicht mehr ein. Und der Geist sprach nicht. Die Worte fügten sich nicht zum Gebet, die Laute fügten sich nicht zu Worten und nicht zu einer Melodie.

Stattdessen sagte er das Alphabet auf; still für sich, so dass die Stimme gerade noch den Kehlkopf vibrieren ließ. Dies war eine tägliche Übung. Das Exerzitium des Redners. Vokale, Konsonanten, Diphthonge bildeten die Grundelemente des Sprechens; sie mussten gestochen sein, unverwechselbar wie die Seele eines Menschen, aber gemeinschaftsfähig wie sein Handeln; sie mussten geschmeidig gehalten werden, muskulös, bereit. Spielte nicht auch der beste Musikant die Tonleiter auf dem Psalterium hinauf und hinunter, und das tausend Mal am Tag, und trotzdem würde nie eine Melodie daraus werden? Schleif dein Messer, es wird keine Wurst daraus; aber wenn du es nicht schleifst, wirst du die Wurst nicht schneiden können. Seit er sich klar geworden war, dass seine Berufung die eines Rhetorikers war, eines Wortetrommlers im Dienst des Evangeliums, hatte er Übungen erfunden und diese in geheimen Notizbüchern systematisiert (das »Geheime« übrigens bestand in einer heiteren Lüge: Auf diese Büchlein schrieb er die harmlosesten Titel – Gedanken zum Morgengebet oder Über die Demut oder Jesu Worte zur Einfalt).

3

Er erinnerte sich an den ersten großen Schmerz in seinem Leben – man soll Gleiches mit Gleichem bekämpfen, also Schmerz mit Schmerz, Gegenwärtiges mit Vergangenem, das ja auch einmal ein Gegenwärtiges war. Er war zehn Jahre alt gewesen und hatte schon vieles gekonnt. Zum Beispiel konnte er Tiere ausnehmen. Er konnte einen toten Hasen aufbrechen und aus ihm die Gedärme und die Gallenblase herausräumen, ohne dass das Fleisch verunreinigt wurde, und er konnte ihm das Fell abziehen, so dass es zu gebrauchen war. Sein Großvater hatte ihm das beigebracht. Die Eltern kümmerten sich nicht viel um ihn, der Vater war in der Politik, die Mutter in der Kirche; sein Onkel, der Mönch, wollte ihn zu einem hageren Mönchlein zurechtfeilen, er passte ihn an jeder Ecke ab. Der Großvater behandelte ihn wie einen Mann; erzählte ihm zugleich Märlein, dies aber mit seiner Bassstimme und ohne hübsche Worte, weswegen Antonius, der damals Fernando hieß, nicht unterscheiden konnte zwischen Bericht und Gedicht und auch nicht unterscheiden wollte.