18,99 €

Mehr erfahren.

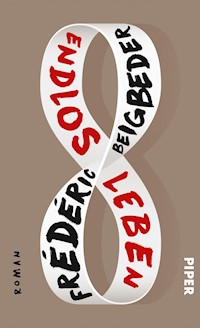

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Ein exzellentes Buch. Dieser Beigbeder ist ein Diamant.« Paris Match Octave Parango ist Frankreichs meistgehörter Radiokolumnist. Jeden Donnerstagmorgen kommentiert er die Lage der Nation – blitzgescheit und amüsant, überdreht und bissig. Doch in Wahrheit ist Octave das Lachen vergangen: Die Neonwesten stecken die Republik in Brand, und selbst die besten Drogen täuschen ihn nicht mehr darüber hinweg, dass seine Tage als Don Juan gezählt sind. Octave Parango setzt an zu seinem letzten Schlag. Dies ist das Buch einer Selbstvernichtung. In ihm verwandelt sich Octave Parango in einen Don Quichotte – und ruft das Ende seiner Zeit lieber gleich selbst aus. Eine hinreißende Satire auf die Diktatur des Lachens, der Frédéric Beigbeder mit einer unerhörten Aufrichtigkeit begegnet. »Brutal und irre lustig, mal geistreich, mal verzweifelt.« Le Figaro Magazine

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur

Aus dem Französischen von Claudia Marquardt

Die französische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel L’Homme qui pleure de rire bei Grasset & Fasquelle, Paris.

© Frédéric Beigbeder & les éditions Grasset & Fasquelle, 2020

© Piper Verlag GmbH, München 2021

Covergestaltung: zero-media.net, München nach einem Entwurf von Grasset

Coverabbildung: Philippe Gautier

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Cover & Impressum

Widmung

Warnung an den Leser

Motto

Octave Parangos Route

–

Am Tag zuvor, 19 Uhr

1

2

3

4

20 Uhr

1

2

3

4

21 Uhr

1

2

3

4

5

22 Uhr

1

2

3

23 Uhr

1

2

3

4

Mitternacht

1

2

3

1 Uhr morgens

1

2

3

2 Uhr morgens

1

2

3

4

5

3 Uhr morgens

1

2

3

4

5

4 Uhr morgens

1

2

3

4

5

6

7

5 Uhr morgens

1

2

3

4

6 Uhr morgens

1

2

3

4

5

6

7

7 Uhr morgens

1

2

3

4

5

6

7

8

Meinem Vater und meinem Sohn

Warnung an den Leser

Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden Personen könnte die Grenzen eines Autors ohne Fantasie aufdecken.

Eines Tages werde ich zugeben müssen, dass ich meine Existenz darauf verwendet habe, meine Probleme als fiktiv hinzustellen und mein Leben als einen Roman.

Octave Parango

Wer sich nicht regelmäßig zum allgemeinen Gespött macht, verdient es nicht, als Mensch betrachtet zu werden.

Frédéric Beigbeder, Memoiren eines Sohnes aus schlechtem Hause, 1990

Der Mensch hat vier Gesichter: Sie zeigen, was er wirklich ist, was er glaubt zu sein, was er anderen zu erkennen gibt und wie die anderen ihn wahrnehmen.

Konfuzius, ungefähr 500 v. Chr.

Ich bin die Wunde und des Messers Stich!

Ich bin die Ohrfeige und bin die Wange!

Bin Rad und Glieder, die dran hangen,

Und Opfer bin und zugleich Henker ich!

Charles Baudelaire, Die Blumen des Bösen, 1857

Octave Parangos Route

Ich heiße Octave Parango, und in zwanzig Jahren bin ich vierundsiebzig.

Die Umfragewerte liegen frisch auf dem Tisch: Ich arbeite für das meistgehörte Morgenmagazin Frankreichs. Médiamétrie hat die Zahl der Hörer von France Publique ermittelt, es sind 3,9 Millionen. Stolz sagt der Moderator der Sendung 7/9 heute jeden einzelnen Beteiligten an. »Und jetzt zum meistgehörten Wetterbericht Frankreichs«, »wir schalten nun den meistgehörten Wirtschaftsexperten Frankreichs hinzu«, »an meiner Seite sitzt die meistgehörte Interviewerin Frankreichs«, und als ich an der Reihe bin, verkündet er mit dem gleichen Schwung: »Und es geht weiter mit der Kolumne von Octave Parango, Frankreichs meistgehörtem Humoristen«, dazu ein verschmitztes Augenzwinkern. Ich hätte auf der Hut sein müssen: Normalerweise geht der Moderator sehr sparsam mit dem jovialen Schließen seiner Augendeckel um. Diese unerwartete Vertraulichkeit ist verräterisch … Es herrscht eine aufgeräumte Stimmung, die Ko-Moderatorin lächelt, alle scheinen zufrieden zu sein. Warum muss ich der Spaßverderber sein? Was hat mich geritten? Dieses Buch ist der Bericht einer Selbstversenkung, aber nicht nur meiner eigenen, es handelt sich eher um ein Kollektivopfer.

Mein Untergang beginnt musikalisch begleitet von indischer Folklore, mit unverwechselbarer, hypnotischer Anmut lässt Ravi Shankar seine schmachtende Sitar erklingen. Die flirrende Musik ist wie geschaffen dafür, eine stressige Sendung zu entspannen. Es handelt sich um einen Ausschnitt des Konzerts für Bangladesch, organisiert von George Harrison im Madison Square Garden 1971 – das erste Benefizkonzert in der Geschichte der Popmusik. Mitten in der Neonwestenkrise soll der Hippiesound eine Botschaft der Hoffnung vermitteln. Nach einem kurzen Moment allgemeinen Schweigens spreche ich stockend in das Mikro, das vor meinem trockenen Mund in Position gebogen ist.

»Oh, ich weiß, was ihr jetzt denkt: Octave will Zeit gewinnen. Octave hat nichts vorbereitet, Octave ist spät ins Bett gekommen. Octave hat wenig geschlafen. Also, äh … ja, das ist heute eine etwas spezielle Situation. Ich hatte wirklich eine superbrillante Kolumne über die Neonwesten parat, echt interessant, aber ich habe sie verloren. Ich hatte sie auf einen Zettel geschrieben, der mir abhandengekommen ist, so gegen drei Uhr morgens … in einem neuen Club namens Medellín … Kein Witz, der heißt wirklich so: Medellín, in der Avenue Marceau.«

Mir gegenüber bricht Sylvia Villerde, Medienexpertin des Senders, in ein nervöses Lachen aus. Sie vergräbt ihr Gesicht in den Händen, reibt sich die Augen und fährt sich mit gespreizten Fingern durchs Haar; es ist ihre Art, mit Angst umzugehen. Ihr flattern die Nerven, meinetwegen, denn sie weiß, es stimmt, was ich sage: Entgegen meiner Gewohnheit lese ich nicht vom Blatt ab. Rechts neben mir rollt Antonin Tarpenac mit seinem Drehstuhl zur Seite, er will nicht mit mir zusammen auf den Videos zu sehen sein. Er reißt seine blauen Augen auf, sein wohlwollender Blick ist einem What the fuck gewichen. Dominique Gombrowski (Nickelbrille, breites Lächeln, XL-T-Shirt, er gibt wie immer den Intellektuellen, dem es vollkommen schnuppe ist, ob er im Schlafanzug im Büro aufschlägt) wedelt mit den Armen, wie jeden Morgen, wenn er den Pressespiegel fertig hat, und gesellt sich dann fröhlich zu uns. Er ist ein großer Fan meiner Blödeleien. Er glaubt, dass ich nur so tue, als hätte ich nichts vorbereitet, und dass die Pointe noch kommt. Lieber Dominique, es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe.

»Aber … äh … wir können ganz zufrieden sein, oder? Wir machen das beste Morgenmagazin Frankreichs, bravo, Glückwunsch an alle!«

Laura Salomé, Ko-Moderatorin und Sciences-Po-Absolventin wie ich (nur ist es bei ihr noch nicht so lange her), denkt sich, dass sie jetzt besser zu Hause bei ihrem Baby wäre, als ihre kostbare Lebenszeit mit solchen Idioten zu vergeuden. Sie schneidet mir das Wort ab: »Halten Sie das volle drei Minuten durch?«

Ich spüre, wie sich Schweißperlen auf meiner Stirn sammeln. Es gibt ein Problem, alle merken es, außer mir, ich bin immer noch überzeugt, einen genialen Auftritt hinzulegen.

»Wieso, läuft doch. Dominique hat inzwischen alle Zeitungen gelesen, damit wir das nicht mehr machen müssen …«

»So ist es«, sagt der Moderator mit tonloser Stimme.

Es ist Nathan Dechardonne, er beginnt, unruhig auf seinem Stuhl hin und her zu rutschen. Ein Unsympath auf ganzer Linie. Eine so wichtige Schnittstelle vertraut man niemandem an, der Verständnis für irgendwas hat. Ich bewundere seine absolute Kaltschnäuzigkeit. Er hat seine Gefühle in jeder Lebenslage unter Kontrolle, wie damals, als er den Sozialplan bei Libération durchzog. Er verliert nie die Nerven, wenn er unter Druck steht. Und was mir am meisten imponiert, ist, dass er sich auch nach Sendeschluss treu bleibt: nie ein freundliches Wort, nie die geringste Aufmerksamkeit, Nathan legt seine Rüstung niemals ab; er ist ein Bulldozer. Das fehlende Kettenglied zwischen Mensch und Maschine. Sollte man die Moderation des Morgenmagazins nach seinem Abgang einem Algorithmus überlassen, werden die Hörer den Unterschied nicht bemerken.

Ich verfolge hartnäckig meinen Kurs.

»Nathan und Laura, die Sendung ist fast zu Ende, wie schön, die Arbeit ist geschafft, keine Interviews mehr …«

»Aber Ruhe hat man trotzdem keine, nicht mal um diese Uhrzeit«, seufzt Nathan.

»Wir machen uns Sorgen um Sie und vor allem um unsere Hörer: An die muss man ja auch denken«, fügt Laura hinzu.

»Und an die Hörer der Sendung danach«, plustert Antonin sich auf.

Antonin soll in zehn Minuten die Chansonsängerin interviewen, die auf dem Cover der Télérama so verbissen guckt, mir fällt gerade ihr Name nicht ein.

»Also, wir kriegen hier allmählich Muffensausen«, fährt Nathan fort.

»Die Leute haben bereits umgeschaltet, sie hören jetzt Culture Publique anstatt Tarpenac!«, kräht Laura und gibt ihre größte Sorge zu erkennen: Sie will Marktführer in der Morgenschicht bleiben, um jeden Preis.

Ich versuche, den Beschuss abzuwehren.

»Ihr macht euch alle viel zu viel Stress. Ihr könnt euch doch nach der Sendung ausruhen, oder? Ein bisschen schlafen?«

»Nein, wir haben schließlich noch andere Verpflichtungen«, erwidert Laura.

Ich weiß ganz genau, dass ich auf ein Unheil zusteuere. Jedem in diesem Studio ist klar, dass die Sache aus dem Ruder läuft. Ein großartiges und zugleich beklemmendes Gefühl. Das Unbehagen ist greifbar; meine Schläfen glühen, während es mir kalt den Rücken hinunterläuft. Jede Sekunde dehnt sich zu einer Ewigkeit. Zu einer solchen Situation kann es an einem solchen Ort eigentlich niemals kommen. Vielleicht haben wir alle zusammen ein Mittel gefunden, um die Zeit anzuhalten. Oder ich bin doch nur ein fauler Hund, der dem triumphalen Erfolg einer Radiosendung in diesem Moment live die Luft abdreht.

»Medellín, wie das Kartell?«, fragt Dominique. »Und was kriegt man da so …?«

»Ja, ganz seltsam«, sage ich, »da stand ›Bei Pablo‹ über dem Eingang.«

»O nein!«, stöhnt Laura schon wieder.

Es ist ziemlich ungewöhnlich, zur Hauptsendezeit ein Loblied auf die kolumbianische Mafia zu singen. Ich halte das für einen subversiven Schachzug meinerseits und gerate immer tiefer in den Treibsand meiner albernen Stegreifnummer.

»Jedenfalls sind die Einzigen, die hier gleich noch ranmüssen, Sylvia und Antonin. Wann seid ihr denn aufgestanden?«

»Gegen fünf, halb sechs«, meldet Antonin müde.

»Und Sylvia, du?«

»Viertel vor sechs.«

»Okay, gut, ich hatte also keine Kolumne mehr«, nehme ich meinen Faden wieder auf, »bin dann aber auf einen Artikel in einer bedeutenden Zeitschrift gestoßen, in Le Figaro Madame. Einer wirklich sehr bedeutenden Zeitschrift.«

»Auf jeden Fall«, sagt Nathan und hofft, dass man seine Ironie heraushört. Und ja, sie ist unüberhörbar.

»Ich habe den Artikel im Taxi zerrissen, die Überschrift lautete ›Die Rache der Spätaufsteher‹, Valérie de Saint-Pierre hat ihn geschrieben: Sie zitiert darin eine Studie der London School of Economics, derzufolge ›Nachteulen intelligenter sind als frühe Vögel‹«.

»Starke Erkenntnis …«, sagt Nathan, womöglich beleidigt – er dürfte seit fünf Jahren keinen Nachtclub mehr von innen gesehen haben.

Mein Martyrium zieht sich in die Länge. Mit der Arroganz der Verzweiflung füge ich mich in mein Schicksal. Mein Niedergang ist irgendwie erfrischend, wie alle großen Projekte, von denen man Abstand nimmt.

»Und es gibt eine weitere Studie der Universität von Chicago, die feststellt, dass Nachtschwärmer die mutigeren, risikofreudigeren Menschen sind, im Vergleich zu den als verbohrt geltenden Sechs-Uhr-morgens-Aufstehern.«

»Na, schönen Dank auch«, brummt Antonin.

Offenbar habe ich sie jetzt alle gekränkt, was gar nicht meine Absicht war. Ich wollte lediglich ein Experiment durchführen: etwas Abgründiges, Natürliches, Lebendiges in die geölte Maschine des morgendlichen Humors gießen. Ich wollte beweisen, dass man das ewige Korsett der einstudierten Kolumne mit Karacho hinter sich lassen kann. Gerade demonstriere ich das Gegenteil. Vielleicht will ich unbewusst, indem ich wissenschaftliche Untersuchungen zu den Qualitäten von Nachtschwärmern und den Defiziten von Frühaufstehern anführe, nur meine eigenen nächtlichen Umtriebe und meinen Müßiggang rechtfertigen … vor der um mich herum versammelten Morgenschicht, die berechtigterweise die Nase voll hat von den Lektionen eines tranigen Lebemannes. Ganz zu schweigen von den Millionen Menschen, die sich in der Dämmerung aus dem Bett gequält haben, um sich jetzt die Hirngespinste eines Faulpelzes anhören zu müssen.

»Okay, machen wir Schluss?«, fragt Nathan.

»Wie? Das interessiert Sie nicht?« Ich tue völlig überrascht, dabei tötet er mich seit neunzig Sekunden mit seinen Blicken.

»Na ja …«

»Verzeihen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer!«, fleht Laura.

»Wir haben soeben die letzte Kolumne von Octave Parango gehört!«, ruft Nathan ins Mikro und sorgt für Lacher rund um den Tisch.

Er betrachtet mich mit derselben Zärtlichkeit, mit der meine Tochter Salz auf eine Nacktschnecke streut. Ich habe das Gefühl, in ein schwarzes Loch gesaugt zu werden.

Ich bin gerade live gefeuert worden. Der Schweiß rinnt mir in Bächen herunter, ich werde rot, setze meine Brille ab, um mir über die Nase zu wischen. Ich bin nicht der Einzige, der sich fragt, was ich hier eigentlich mache. An diesem Tisch, hinter der Glaswand des Studios, in allen Büroräumen des Roten Hauses und auf sämtlichen Chefetagen der Republik stellt sich wohl jedermann dieselbe Frage.

»Er hat sich vor laufendem Mikro die Kugel gegeben!«, spottet Laura.

Ich versuche einen letzten, spontanen Witz als ex-»meistgehörter Humorist Frankreichs«: »Wenn keiner arbeiten gehen würde, gäb’s auch keinen Stunk mehr wegen der Spritpreise.«

Eine anarchistische Anspielung auf die Erhöhung der Kraftstoffsteuer, die in Frankreich eine massive Protestbewegung ausgelöst hat. Meine Kollegen starren mich entgeistert an. Sie verlassen den Senderaum ohne ein weiteres Wort. Nur Antonin bleibt, um mich zu trösten.

»Was sollte das denn werden, bist du total irre? Man hat immer ein Skript dabei, immer! Es gibt keinen einzigen denkbaren Fall, wo du mit leeren Händen hier aufkreuzen kannst!«

Ich weiß, dass er es gut meint, aber es ist der falsche Moment. Ich habe das Desaster begriffen – und vielleicht auch gewollt. Schwankend gehe ich zu dem Tisch hinüber, auf dem mein blauer Mantel liegt. Niemand schenkt mir noch Beachtung. Totenstille begleitet mich auf meinem Weg zum Aufzug. Ich ahne, dass ich bereits Gesprächsthema bin, oder schlimmer: dass man mich bemitleidet. Ganz Frankreich hat mitverfolgt, wie ich implodiert bin. In den nächsten Minuten wird die Mailbox der Mediatorin von France Publique überschwemmt werden mit Nachrichten von Hörern, die ebenfalls meinen Rausschmiss fordern. Ich bekomme ein paar SMS mit Glückwünschen von Freunden, die genauso nihilistisch unterwegs sind wie ich: »Wow, du bist mein Idol«, »das war fantastisch«, »ich habe von so was geträumt, du hast es getan«. Aber ich weiß ganz genau, in was für eine missliche Lage ich mich hineinmanövriert habe. Es ist eine Manie von mir, dauernd dafür zu sorgen, dass man mich feuert. Mein Therapeut behauptet, Grund dafür sei mein mangelndes Selbstvertrauen, ich wolle die Liebe, die man mir entgegenbringt, auf die Probe stellen, wie ein launisches Kind, das sein Spielzeug zertrümmert. Diesmal ist die Sache gründlich schiefgegangen. Gegen achtzehn Uhr verkündet die Mediatorin auf Twitter mein Ausscheiden: »Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben Ihre Enttäuschung über Octave Parangos jüngste Kolumne deutlich zum Ausdruck gebracht. Er selbst räumt ein, dass sein Auftritt schwach war, und hat entschieden, seinen Stuhl frei zu machen, da ihm die Zeit fehlt, sich der Aufgabe in angemessener Weise zu widmen.«

Sie haben mich vor die Tür gesetzt, fristlos, ohne Vorwarnung oder vorheriges Gespräch. Ich fühle mich wie ein schlechter Schüler, der vom Direx des Unterrichts verwiesen wird. Noch nie ist es in der Geschichte von France Publique vorgekommen, dass man sich so überstürzt von einem Kolumnisten getrennt hat. Sie stellen diese kurzfristige Entlassung als Kündigung meinerseits hin. Aber lasst euch gesagt sein: Wenn jemand in einer Medienanstalt dieser Größenordnung einen so hochtourigen Abgang hinlegt, ist klar, dass er nicht freiwillig geht. Man hat ihn rausgedrängt und lässt ihn überall lauthals beteuern, es sei seine eigene Entscheidung gewesen, das gebietet der Anstand … und soll verhindern, dass man ihm eine Abfindung zahlen muss.

Zwei Monate zuvor hatte Françoise Bachelot, Programmchefin des Senders, in einer Redaktionskonferenz alle Kolumnisten aufgefordert, sich von ihrer »punkigen« Seite zu zeigen. Kann sein, dass ich heute Morgen ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin.

Am Tag zuvor, 19 Uhr

Morgen früh werde ich gehängt.

Michel Polnareff, Le Bal des Laze, 1968(Text von Pierre Delanoë)

1

Dies ist die Geschichte eines Mannes, der arbeiten möchte, was ihm jedoch nicht gelingt. Der mittags gedankenlos ein paar Gläser Weißwein kippt, die sein Hirn bis zum Abend betäuben und ihm ein apokalyptisches Lachen entlocken. Ein Vorhang aus ungekämmten Haaren verdeckt die Ringe unter den Augen dieses Big Lebowski von Paris; der Rest seines Gesichts ist von Stoppeln übersät. Er liebt es, auf Hotelsofas herumzulungern, während er auf keinen Termin wartet und ihn der Nacken wegen der zu harten Kissen schmerzt. Draußen regnet es, er hustet, aber was schert ihn seine Gesundheit, die Welt wird sowieso in zwanzig Minuten untergehen. In Frankreich formiert sich eine Protestbewegung ohnegleichen: Rebellen in Neonwesten lassen ihrer Wut freien Lauf, niemand hat diese immer größer werdende Revolte gegen die Armut und die Gleichgültigkeit der herrschenden Klassen kommen sehen. Jede Woche finden in Paris Demonstrationen statt, die gewalttätigen Ausschreitungen nehmen zu; sie haben auf Facebook ihren Anfang genommen, scheinen unkontrolliert und unkontrollierbar zu sein. Im 8. Arrondissement herrscht eine bürgerkriegsähnliche Atmosphäre.

Als Octave Parango die Champs-Élysées hinunterschlendert, sieht er sein Schicksal in den Shops von Abercrombie & Fitch gespiegelt. In den Nullerjahren lief dort in voller Lautstärke Justin Timberlake, das Licht war schummrig, die Luft schwer von Moschus, hübsche Mädchen wirbelten in orangefarbenen Bikinidreiecken herum, Sonnyboys mit glänzenden Oberkörpern pumpten ihre Waschbrettbäuche auf, alle feierten den kalifornischen Surfer-Lifestyle, und am Eingang geduldete sich eine Schar von Jugendlichen hinter Metallabsperrungen, über die ein schwarzer Bodybuilder in schwarzem T-Shirt und übertrieben taillierter Jacke wachte. Und dann ging eines Tages das Licht wieder an, irgendwer drehte Justin Timberlake, der keine einzige Platte mehr verkaufte, den Ton ab, die Tänzerinnen und Tänzer im Strandoutfit lösten sich in Luft auf. Plötzlich war der Laden menschenleer und still, das Surfen zum banalen Massensport verkommen, und niemand stand mehr Schlange. Statt eines Türstehers, der die Kunden am Eingang zurückhielt, hätte man jetzt einen Kundenfänger gebraucht, der die Passanten von der Straße fischte.

Octaves Leben ist in Konkurs gegangen, ohne dass er davon etwas mitbekam.

In den 1990er-Jahren floss das Geld in Strömen … Die Werbung war Königin und er eines ihrer Wunderkinder. Er erinnert sich an herrlich verschwenderische Dreharbeiten in Südafrika, an Empfänge in Cannes, die in eine Orgie ausarteten, an Seminare in Palästen auf Mauritius und daran, wie er jeden Tag um fünfzehn Uhr ins Büro kam, zur selben Zeit wie sein Kreativchef. Als es immer weniger Subventionen und immer mehr Werbetreibende gab, finanzierte die Kohle, die sie in der Werbung machten, sämtliche Medien. In den 1990er-Jahren wurden nicht nur in der Kommunikationsbranche die Mitarbeiter überbezahlt, das Fernsehen überbezahlte seine Moderatoren, die Zeitungen überbezahlten ihre Redakteure, die Modeindustrie überbezahlte ihre Models … Die Agenturen wussten nicht, wohin mit ihrem Geld. Und die Presse füllte sich ebenfalls ordentlich die Taschen. Das Werbemanna ersparte es ihr, sich selbst zu hinterfragen. Aber dann kam das amerikanische Militär auf einmal mit dieser schnöden Erfindung daher: dem Internet. Die Demokratisierung der Medien machte die Leute glauben, dass jeder Moderator, Werber, Journalist oder Comedian werden konnte: Man musste nur im Besitz eines Computers mit Webcam oder eines Smartphones sein. Ruhm war nicht länger eine Angelegenheit, die wenige Privilegierte unter sich klärten, sondern ein für alle zugänglicher, offener Wettbewerb. Jede x-beliebige Bloggerin konnte der Welt von ihrer kleinen Einzimmerwohnung aus ihre Meinung zur neusten Chanel-Kollektion kundtun und bekam im Gegenzug eine Tasche umsonst. Jeder hielt sich für einen Star – und manchmal wurde er tatsächlich einer. Dann brach in den Nullerjahren die Macht der Medien massiv ein, und kein Pressechef hatte das vorausgesehen: Sie waren zu beschäftigt gewesen, mit Maurice Lévy im Fouquet’s zu lunchen. Das Ergebnis: leere Kassen, all die Werbefuzzis/Schreiberlinge/Nutten/Angeber der glanzvollen Dekaden des ausklingenden 20. Jahrhunderts steckten plötzlich in großen Schwierigkeiten.

Auf einmal war es dank der sozialen Netzwerke möglich, Werbeanzeigen in Realzeit zu schalten, individuell auf den jeweiligen Konsumenten abgestimmt, im wirksamsten Moment. Octave behauptete, dass er die sozialen Netzwerke hasse, weil sie unsere Geheimnisse ausspionierten und an Unternehmen weiterverkauften. In Wirklichkeit nahm er ihnen übel, dass sie ihm seinen Job geklaut hatten. Heutzutage kann alle Welt Octave sein. Nur ein Beispiel: Als der Medienkonzern Condé Nast Octave vor zehn Jahren die Moderation der Gala für die »Männer des Jahres« anbot, hatte das Magazin GQ das Musée d’Orsay gemietet und dreihundert illustre Persönlichkeiten zum Dinner geladen. In diesem Jahr waren sie erneut mit der Bitte auf ihn zugekommen, durch den festlichen Abend zu führen … diesmal stand er auf einem Podest in einem Billigrestaurant. Und als er die Preisträger verkündete, hatte er das Gefühl, die Wurstwoche in einem Supermarkt zu moderieren. Es war Octave unbegreiflich, dass die Journalisten nicht mit der Revolte des Proletariats gerechnet hatten … sie waren doch selbst betroffen. Die Pleite erfasste alle Sektoren der Medien. Die Politiker brauchten einen nicht mal mehr, um sich wählen zu lassen! Man sah Ex-Minister, die sich für drei Groschen auf Kanal 8 prostituierten, Ex-Fernsehstars, die ihren Podcast anpriesen oder einen YouTube-Kanal kreierten, den niemand abonnierte, und eine ehemalige Wetterfee war sich nicht mal mehr zu fein, auf Instagram um ein paar Kröten zu betteln. Der soziale Abstieg traf ausnahmslos alle Glücksritter der Neunzigerjahre. Keiner von ihnen machte mehr auf dicke Hose, wie 1992 im Jane’s Club in Cannes … wo Octave auf einem Klodeckel herumgekrochen war und sich fette Lines aus weißem Pulver durch die Nase gezogen hatte, zusammen mit der Führungsriege seines Bezahlsenders und dem CEO der Agentur Publicis, der kurz darauf vom selben Krebs dahingerafft wurde wie Jean-Luc Delarue.

Und heute, bei France Publique, was für ein Hohn,

bringt Parango es nicht mal auf den Mindestlohn.

2

Octave Parango betritt die Sephora-Filiale auf den Champs-Élysées Nummer 70. Er erinnert sich daran, wie er mit seinem Vater und Dewi Sukarno einen Abstecher in den Plattenladen Champs Disques gemacht hatte, vierzig Jahre ist das her. Sein Vater verließ den Laden damals mit einer großen Tasche voll Singles für die Tochter der Landesmutter Indonesiens, eine schüchterne Dunkelhaarige namens Kartika. Octave war dreizehn, als er sich in das Mädchen verliebte. Heute ist er in extrem teuren und extrem abgerissenen Klamotten unterwegs, zum Beispiel diesem flauschigen, total durchlöcherten Kaschmirpulli von Loro Piana. Er flaniert durch die Parfümabteilung für Männer und tut so, als bemerke er die Verkäuferin mit den smaragdgrünen Augen, dem energischen Kinn, den auseinanderstehenden Schneidezähnen, den purpurroten Lippen, den vorspringenden Schlüsselbeinen und den zierlichen Handgelenken nicht, dabei ist sie der Grund, weshalb er überhaupt in das Kosmetikgeschäft reingegangen ist. In diesem Moment schwebt sie, umhüllt von einer Duftwolke aus Honig und Vanille, auf ihn zu.

»Guten Tag, Monsieur, suchen Sie etwas Bestimmtes?«

»Guten Tag, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie wie Kartika Soekarno aussehen?«, antwortet Octave.

Die Verkäuferin, deren Atem nach frischer Minze riecht, wirkt keineswegs verunsichert: »Nein, wer ist das?«

»Ein Kompliment. Ich durchlebe gerade ein fürchterliches Drama: Dolce & Gabbana hat die Produktion von L’Amoureux, meinem Eau de Toilette, eingestellt. Was soll nun aus mir werden? Ich suche einen Duft, der dafür sorgt, dass man auf der Stelle mit mir schlafen will.«

»Danach erkundigen sich die Leute heute schon den ganzen Tag. Haben Sie mal Fucking Fabulous von Tom Ford ausprobiert? Ein Aroma wie altes orientalisches Leder, eine einzige rauschhafte Umarmung. Ich bin allerdings nicht objektiv: Es ist das Parfüm meines Liebhabers.«

»Wie viel?«

»Fünfhundert Euro für einen Hundert-Milliliter-Flakon.«

»Ah, nicht schlecht.«

»Wollen Sie jemanden ins Bett kriegen oder sich unnötig abstrampeln? Fünfhundert Euro, das ist immerhin weniger kostspielig als der durchschnittliche Korb, den man sich bei einem verklemmten Püppchen aus dem Sechzehnten einfängt.«

»Ach ja?«

»Rechnen Sie es mal durch: Fünfhundert Euro für ein Tête-à-Tête mit einer jungen Dame aus gutem Hause in einem angemessenen Restaurant, den Ruinart Rosé vorher und den Louis-XIII-Cognac danach mit eingerechnet, hinzu kommt allerdings noch das Geld fürs Taxi, plus die Flasche Grey Goose im Club, die Trinkgelder für den Kellner und die Garderobe, das alles, um unverrichteter Dinge wieder nach Hause zu gehen … Wohingegen Sie hier die gleiche Summe in einen Duft investieren würden, der Sie jahrelang begleitet.«

»Sie garantieren mir, dass ich keine Nacht mehr allein vor irgendwelchen Pornoseiten im Netz verbringen werde?«

»Sie werden sich dieselben Videos ansehen, aber in Gesellschaft.«

»Sie würden also sagen, dass das Parfüm hundertprozentig wirkt?«

»Zu neunundneunzig Prozent. Sie können immer das Pech haben, auf jemanden zu treffen, der seinen Geruchssinn verloren hat.«

»Und wenn ich jetzt so riechen würde, würden Sie dann schwach werden?«

Das Lächeln im Gesicht der Verkäuferin gefriert auf einen Schlag, drohend schwenkt sie ihr iPad, das ans WLAN angeschlossen ist.

»Wen soll ich verständigen: a) die Geschäftsleitung, b) die Polizei, oder soll ich mich c) direkt an Twitter wenden und melden, dass Sie mich belästigen?«

»Schon gut, schon gut, ganz ruhig! Ich kaufe den Flakon!«

So viele Erinnerungen … Tom Ford hatte in den Neunzigern die Welle des »Porno Chic« in der Luxuswerbung losgetreten. Er war der Meinung, dass alle Frauen sich wie Nutten kleiden und alle Männer einen Smoking tragen sollten. In Wahrheit plagiierte er damit das Universum Helmut Newtons, wo barbusige Vamps auf High Heels um Playboys mit silbrigen Schläfen in Yves-Saint-Laurent-Zweireihern herumstöckeln. Vor zwanzig Jahren war Octave ein begeisterter Anhänger jeder Form von Dekadenz gewesen … bevor es mit ihm bergab ging. Oder anders gesagt: Er fand es schick, auf Ruinen zu tanzen, solange der Ruin vor seinem Bankkonto haltmachte. Die Situation kippte Anfang 2010, als ihm klar wurde, dass er alles ausgegeben hatte und ihm durch seinen zweifachen Ausraster (zwei Pamphlete, beide fürs Kino verfilmt, eins gegen die Werbung, eins gegen die Mode) seine Arbeit und sein Stolz abhandengekommen waren. Tom Ford hatte nach seiner Entlassung durch François Pinault zwei depressive, in ästhetischer Hinsicht allerdings makellose Filme gedreht, Geschichten von trauernden Schwulen in schönen Villen, die wie von Christian Liaigre gestaltete Boutiquen wirkten. Tom lebte damals in der texanischen Wüste, er hielt sich für Christopher Isherwood und war, kurz gefasst, düster geworden. Trotzdem betrachtete Octave ihn immer noch als seinen Dandy-Lehrmeister: Er zwang sich dazu, Kaschmirkrawatten zu tragen, um sich weiterhin von den Hipstern mit Kapuze und den Punks mit Hund zu unterscheiden.