18,99 €

Mehr erfahren.

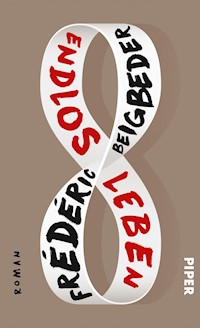

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Papa, ich möchte nicht, dass du stirbst.« Dieser Satz seiner Tochter und die Feststellung, dass seine Attraktivität schwindet, führt den fünfzigjährigen Erzähler zu der Erkenntnis: Sein Körper verfällt und steht in keinem Verhältnis zu seiner geistigen Kraft. Ein uraltes Problem, analysiert er. Hat die Menschheit einen größeren Feind als den natürlichen Tod? Faust schloss damals einen Pakt mit dem Teufel, um ihm zu entgehen. Heute beschäftigen sich Genetiker und Mediziner mit der Unsterblichkeit. Wie weit entfernt liegt dieses Ziel? In Reichweite des Erzählers? Zusammen mit seiner Tochter begibt sich Beigbeder auf eine Reise und lotet mit Experten humorvoll, klug und sehr persönlich die Frage nach der ewigen Jugend aus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de/literatur

Übersetzung aus dem Französischen von Julia Schoch

Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Außenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.

Das Zitat von Louis-Ferdinand Céline zu Beginn stammt aus:

Louis-Ferdinand Céline, Reise ans Ende der Nacht, Deutsch von Hinrich Schmidt-Henkel, Reinbek, Rowohlt 2004. S. 86.

ISBN 978-3-492-99256-5

© Frédéric Beigbeder et les Editions Grasset & Fasquelle, 2018

Titel der französischen Originalausgabe:

»Une vie sans fin« bei les Editions Grasset & Fasquelle, Paris, 2018

© Frédéric Beigbeder et les Editions Grasset & Fasquelle, 2018

© der deutschsprachigen Ausgabe:

Piper Verlag GmbH, München 2018

Covergestaltung: zero-media.net, München nach einem Entwurf von JF Paga

Covermotiv: bortonia/Getty Images

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Für Chloë, Lara und Oona

»Der allmächtige Gott erbarme sich unser.

Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.«

»Amen.«

Text in der katholischen Messe

»Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod.«

Osama bin Laden

»Und selbst wenn sie neunhundertfünfundneunzig Millionen wären und ich ganz allein, sie hätten trotzdem unrecht, Lola, und ich habe recht, denn ich bin der Einzige, der weiß, was ich will: Ich will nicht sterben.«

Louis-Ferdinand Céline, Reise ans Ende der Nacht

Kurze, aber wichtige Vorbemerkung

»Der Unterschied zwischen Fiktion und Realität ist, dass die Fiktion glaubhaft sein muss«, sagt Mark Twain. Doch was, wenn die Realität es nicht mehr ist? Die Fiktion ist heute weit weniger abgedreht als die Wissenschaft. Dies hier ist ein »Science-non-Fiction«-Buch. Sämtliche technischen Entwicklungen, die in diesem Buch beschrieben sind, entstammen den Wissenschaftsmagazinen Science oder Nature. Die Gespräche mit Medizinern, Forschern, Biologen oder Genetikern, allesamt real, wurden so übernommen wie sie in den Jahren 2015 – 2017 aufgezeichnet worden sind. Alle im Buch erwähnten Personen, Firmen, Adressen, Entdeckungen, Start-ups, Geräte, Medikamente und klinischen Einrichtungen existieren tatsächlich. Ich habe lediglich die Namen meiner Familienangehörigen geändert, um sie nicht in Schwierigkeiten zu bringen.

Als ich mit meinen Recherchen zum Thema »Der unsterbliche Mensch« begann, hätte ich nie gedacht, wohin mich das führen würde.

Der Autor übernimmt keinerlei Verantwortung hinsichtlich der Folgen dieses Buches für die Menschheit (im Allgemeinen) oder für die Lebensdauer seines Lesers (im Speziellen).

F. B.

1.

Sterben ist keine Option

»Der Tod ist idiotisch.«

Francis Bacon zu Francis Giacobetti

September 1991

Bei klarem Himmel lässt der Tod sich Nacht für Nacht beobachten. Man braucht nur nach oben zu schauen. Das Licht erloschener Gestirne hat die Galaxie durchquert. Ferne, seit Jahrtausenden versunkene Sterne senden uns beharrlich eine Erinnerung am Himmelszelt. Manchmal kommt es vor, dass ich jemanden anrufe, der gerade beerdigt worden ist, und ich höre seine kerngesunde Stimme auf der Mailbox. Eine solche Situation erzeugt ein bizarres Gefühl. Wie lange dauert es, bis das Leuchten weniger wird, nachdem ein Stern aufgehört hat zu existieren? Wie viele Wochen braucht eine Telefongesellschaft, um den Anrufbeantworter einer Leiche zu löschen? Zwischen Ableben und Verlöschen liegt eine Zeitspanne: Die Sterne sind der Beweis, dass man nach dem Tod weiterglänzen kann. Ist der Light gap vorbei, kommt zwangsläufig der Moment, da der Schein einer längst vergangenen Sonne zu flackern beginnt wie die Flamme einer Kerze, die erlischt. Das Licht stockt, der Stern ermüdet, der Anrufbeantworter verstummt, die Flamme flackert. Wer den Tod aufmerksam beobachtet, kann erkennen, dass die verschwundenen Sterne etwas schwächer funkeln als die lebenden. Ihr Lichthof wird matter, das Glänzen blasser. Der tote Stern beginnt zu blinken, als würde er uns einen verzweifelten Hilferuf senden … Er versucht durchzuhalten.

Meine Auferstehung begann in dem Pariser Viertel, wo die Anschläge stattgefunden haben, an einem Tag mit besonders hoher Feinstaubbelastung. Ich hatte meine Tochter in ein Neo-Bistrot namens Jouvence mitgenommen. Sie aß einen Teller Bellota-Wurst, ich trank ein Hendrick’s Tonic mit Gurke. Seit Erfindung des Smartphones haben wir es verlernt, uns zu unterhalten. Sie checkte ihre WhatsApp, ich folgte Topmodels auf Instagram. Ich fragte sie, was sie sich am meisten zum Geburtstag wünschen würde. Sie sagte: »Ein Selfie mit Robert Pattinson.« Meine erste Reaktion war Fassungslosigkeit. Aber wenn man’s genau nimmt, verlange ich in meinem Job als Fernsehmoderator auch Selfies. Ein Typ, der vor laufender Kamera Schauspieler, Sänger, Sportler und Politiker interviewt, macht im Grunde nichts anderes als lange Aufnahmen neben Persönlichkeiten, die interessanter sind als er selbst. Im Übrigen bitten mich die Leute auf der Straße auch ständig um ein Foto mit mir, und wenn ich mich bereitwillig darauf einlasse, dann nur, weil ich gerade im Scheinwerferlicht in meiner Sendung das Gleiche getan habe. Wir führen alle dasselbe Nicht-Leben, wir wollen im Licht der anderen glänzen. Der moderne Mensch ist ein Haufen aus 75 000 Milliarden Zellen, die danach gieren, in Pixel umgewandelt zu werden.

Das Selfie, das in den sozialen Netzwerken präsentiert wird, ist die neue Ideologie unserer Zeit. Der italienische Schriftsteller Andrea Inglese nennt sie »die einzige legitime Leidenschaft, die der permanenten Eigenwerbung«. Das Selfie etabliert eine aristokratische Hierarchie. Die Einzel-Selfies, auf denen man sich vor einer Sehenswürdigkeit oder einer Landschaft zur Schau stellt, bedeuten: Ich war an diesem Ort und du nicht. Das Selfie ist ein visueller Lebenslauf, eine elektronische Visitenkarte, ein soziales Sprungbrett. Das Selfie an der Seite eines Promis ist bedeutsamer. Der Selfie-Macher will beweisen, dass er eine größere Berühmtheit getroffen hat als sein Nachbar. Kein Mensch bittet einen Unbekannten um ein Selfie, es sei denn, er hat irgendeine körperliche Besonderheit zu bieten: Zwerge, Wasserköpfige, Elefantenmenschen oder Verbrennungsopfer. Das Selfie ist eine Liebeserklärung, aber nicht nur: Es ist auch ein Identitätsnachweis (»the medium is the message« hatte McLuhan vorausgesagt, ohne zu ahnen, dass irgendwann jeder zum Medium werden würde). Wenn ich ein Selfie von mir mit Marion Cotillard poste, drücke ich nicht dasselbe aus, wie wenn ich mich an der Seite von Amélie Nothomb verewige. Das Selfie gibt einem die Möglichkeit, sich darzustellen: Schaut nur, wie schön ich bin, vor dieser Sehenswürdigkeit, mit dieser Person, in dieser Gegend, an diesem Strand, außerdem strecke ich euch die Zunge raus. Jetzt kennt ihr mich besser: Ich liege in der Sonne, lege den Finger auf die Spitze vom Eiffelturm oder hindere den schiefen Turm von Pisa am Umfallen, ich reise, ich nehme mich nicht so wichtig, ich existiere, weil ich eine Berühmtheit getroffen habe. Das Selfie ist der Versuch, sich einen höheren Bekanntheitsgrad zu verschaffen und die Blase der Aristokratie platzen zu lassen. Das Selfie ist ein Kommunismus: Es ist die Waffe des Fußsoldaten im Kampf um Glamour. Man posiert nicht neben irgendwem: Man will, dass die Persönlichkeit des anderen auf einen selbst abfärbt. Das Foto mit einem Promi ist eine Form des Kannibalismus: Es verleibt sich die Aura des Stars ein. Es katapultiert dich auf eine neue Umlaufbahn. Das Selfie ist die neue Sprache eines narzisstischen Zeitalters: Es ersetzt Descartes’ »Cogito ergo sum«. »Ich denke, also bin ich« wird zu »Ich posiere, also bin ich«. Wenn ich zusammen mit Leonardo DiCaprio ein Foto mache, bin ich dir überlegen, schließlich posierst du bloß mit deiner Mutter beim Skifahren. Im Übrigen würde auch deine Mutter liebend gern ein Selfie mit DiCaprio machen. Und DiCaprio mit dem Papst. Und der Papst mit einem Kind, das das Downsyndrom hat. Bedeutet das etwa, dass die wichtigste Person auf der Welt ein Kind mit Downsyndrom ist? Halt, ich verzettle mich: Der Papst ist die Ausnahme, die die Regel von der Maximierung der Berühmtheit durch die Handyfotografie bestätigt. Der Papst hat das System des ego-aristokratischen Dünkels zerschlagen, das 1506 von Dürer mit seinem Gemälde Das Rosenkranzfest eingeführt wurde, auf dem der Künstler sich selbst über Maria, der heiligen Mutter Gottes, gemalt hat.

Die Selfie-Logik lässt sich in etwa so zusammenfassen: Bénabar hätte gern ein Selfie mit Bono, aber Bono will kein Selfie mit Bénabar. Also tobt ein neuer Klassenkampf, jeden Tag, in sämtlichen Straßen dieser Welt, dessen einziges Ziel die mediale Herrschaft ist, die Präsentation einer höheren Beliebtheit und der Aufstieg auf der Leiter des Bekanntheitsgrads. Der Kampf besteht darin, die Anzahl der MAP (Mediale-Aufmerksamkeits-Punkte), über die ein jeder verfügt, zu vergleichen: Auftritte im TV oder Radio, Fotos in der Presse, Likes auf Facebook, Klicks auf YouTube, Retweets usw. Es ist ein Kampf gegen die Anonymität, bei dem sich die Punkte leicht zählen lassen und die Gewinner die Verlierer von oben herab behandeln. Man sollte diese neue Gewalt Selfismus taufen. Es ist ein Weltkrieg ohne Armee, in dem es keinen Waffenstillstand gibt und der rund um die Uhr tobt: der von Thomas Hobbes beschriebene »Krieg jeder gegen jeden«, »bellum omnium contra omnes« – nun ist er technisch umgesetzt und kann unmittelbar erfasst werden. Auf seiner ersten Pressekonferenz nach seiner Amtseinführung im Januar 2017 wollte der amerikanische Präsident Donald Trump nicht etwa seine Vision von Amerika oder die Geopolitik der zukünftigen Welt darlegen: Er hat nur die Zuschauerzahlen seiner Vereidigungszeremonie mit den Zuschauerzahlen seines Vorgängers verglichen. Ich nehme mich keineswegs von diesem existenziellen Kampf aus: Ich selbst habe stolz meine Selfies mit Jacques Dutronc oder David Bowie auf meiner Fan-Page gepostet, die 135 000 Likes zählt. Trotzdem halte ich mich seit ungefähr fünfzig Jahren für extrem einsam. Außerhalb von Selfies und Dreharbeiten pflege ich keinen Kontakt zu Menschen. Der Wechsel zwischen Einsamkeit und dem allgemeinen Weltgetöse schützt mich vor unangenehmen Fragen über den Sinn meines Lebens.

Um festzustellen, ob ich noch am Leben bin, bleibt mir oft nur die Möglichkeit, auf meiner Facebook-Seite nachzuschauen, wie viele Personen meinen letzten Post gelikt haben. Bei über 100 000 Likes kriege ich bisweilen eine Erektion.

Was mir an jenem Abend bei meiner Tochter Sorgen machte, war, dass sie nicht davon träumte, Robert Pattinson zu küssen, geschweige denn, sich mit ihm zu unterhalten oder ihn kennenzulernen. Sie sehnte sich nur danach, ihr Gesicht neben seinem im Netz zu posten, um ihren Freundinnen zu beweisen, dass sie ihn auch wirklich getroffen hatte. Wir alle befinden uns genau wie sie in diesem Rausch. Ob groß oder klein, jung oder alt, reich oder arm, berühmt oder unbekannt, die Veröffentlichung unserer Fotos ist wichtiger geworden als unsere Unterschrift auf einem Scheck oder Ehevertrag. Wir gieren nach Gesichtserkennung. Ein Großteil der Erdbewohner schreit sein unstillbares Verlangen, gesehen oder einfach nur bemerkt zu werden, ins Leere hinaus. Wir wollen angeschaut werden. Unser Gesicht sehnt sich nach Klicks. Und habe ich mehr Klicks als du, ist das der Beweis für mein Glück, genauso wie ein Fernsehmoderator mit höheren Einschaltquoten denkt, er würde mehr geliebt werden als seine Kollegen. Das ist die Logik des Selfietums: die Vernichtung der anderen durch die Maximierung öffentlicher Liebe. Etwas ist im Zuge der digitalen Revolution geschehen: Die Ichbezogenheit ist zur globalen Ideologie mutiert. Da wir keine Macht mehr über die Welt haben, bleibt uns nur noch der individuelle Horizont. In früheren Zeiten war die Herrschaft dem höfischen Adel vorbehalten, später den Filmstars. Seitdem jeder Mensch zum Medium geworden ist, will alle Welt über seinen Nächsten herrschen. Überall.

Als Robert Pattinson nach Cannes kam, um seinen neuen Film Maps to the stars zu promoten, konnte ich ihm zwar kein Selfie mit meiner Tochter Romy, aber immerhin ein Autogramm für sie abluchsen. In der Maske meiner Sendung schrieb er mit rotem Filzstift folgende Notiz auf sein Porträt, das ich aus der Vogue gerissen hatte: »To Romy with love xoxoxo Bob«. Als Dankeschön begnügte sie sich mit der Frage:

»Und du hast das Foto auch wirklich nicht selbst unterschrieben?«

Wir haben eine Generation von Zweiflern hervorgebracht. Was mich jedoch am meisten kränkte, war, dass meine Tochter noch nie, absolut niemals ihren Vater um ein Selfie gebeten hat.

In diesem Jahr hatte meine Mutter einen Herzinfarkt, und mein Vater ist in der Lobby eines Hotels gestürzt. Allmählich bin ich zu einem Stammgast in den Pariser Krankenhäusern geworden. Auf diese Weise erfuhr ich, was ein Gefäß-Stent ist, und machte die Entdeckung, dass es Knieprothesen aus Titan gibt. Ich fing an, das Alter zu hassen: das Vorzimmer zum Sarg. Ich hatte einen überbezahlten Job, eine hübsche zehnjährige Tochter, eine Wohnung über drei Etagen mitten in Paris und einen BMW Hybrid. Ich hatte es nicht sonderlich eilig, all diese Annehmlichkeiten zu verlieren. Irgendwann, ich war gerade von der Klinik zurück, kam Romy mit einer hochgezogenen Augenbraue in die Küche.

»Stimmt es, Papa, dass jeder mal stirbt? Zuerst Opa und Oma, dann Mama, du, ich, die Tiere, die Bäume und Blumen?«

Romy starrte mich an, als wäre ich Gott, während ich doch nur ein mononuklearer Familienvater war, der gerade einen Crashkurs in der Abteilung für Gefäß- und orthopädische Chirurgie absolvierte. Ich musste aufhören, Lexomil-Pillen in meiner morgendlichen Cola aufzulösen, und ihr aus ihrer Angst heraushelfen. Ich schäme mich, es zugegeben, aber ich hatte nie in Betracht gezogen, dass mein Vater und meine Mutter irgendwann mal achtzig sein könnten und dass danach ich an der Reihe wäre und danach Romy. Was Mathe und Altern angeht, war ich nie besonders gut. Zwischen Mikrowelle und dem summenden Kühlschrank füllten sich zwei blaue Kugeln unter dem blonden Schopf eines perfekten Püppchens mit Tränen. Mir fiel wieder ein, was für einen Aufstand sie gemacht hatte, als ihre Mutter erzählt hatte, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt: Romy hasst Lügen. Sie fügte einen überaus netten Satz hinzu:

»Papa, ich hab keine Lust, dass du stirbst …«

Wie köstlich es doch ist, seinen Schutzpanzer abzulegen … Diesmal war ich es, dem die Tränen in die Augen schossen, und ich verbarg mein Gesicht im sanften Mandarinen- und Limonenduft ihres Shampoos. Es war mir immer noch ein Rätsel, wie aus einem solch hässlichen Mann eine so hübsche Tochter hatte hervorgehen können.

»Kein Sorge, Liebling«, antwortete ich, »von jetzt an stirbt niemand mehr.«

Wir waren ein schöner Anblick, wie traurige Leute oft. Das Unglück verschönert den Blick. »Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich«, schreibt Tolstoi zu Beginn von Anna Karenina und fügt hinzu: »aber jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich.« Da bin ich anderer Meinung: Der Tod ist ein ziemlich gewöhnliches Unglück. Ich räusperte mich, wie mein soldatischer Großvater, wenn er spürte, dass er in seinem Haus wieder für Ordnung sorgen musste.

»Süße, du täuschst dich gewaltig: Es stimmt, jahrtausendelang sind die Leute, Tiere und Bäume gestorben, aber von uns an ist Schluss damit.«

Jetzt galt es nur noch, dieses leichtsinnige Versprechen zu halten.

Romy war ausgesprochen begeistert von der Idee, in die Schweiz zu fahren und der Genomklinik einen Besuch abzustatten.

»Essen wir dann auch Fondue?«

Das ist ihr Leibgericht. Das ganze Abenteuer begann also in Genf, wo wir uns mit Professor Stylianos Antonarakis treffen würden. Unter dem Vorwand, eine Sendung zum Thema Unsterblichkeit vorzubereiten, hatte ich einen Termin bei dem griechischen Wissenschaftler bekommen, der uns erklären sollte, inwiefern Eingriffe an der Desoxyribonukleinsäure unser Leben verlängern konnten. Da ich in der Woche meine Tochter hatte, nahm ich sie mit. Die Veröffentlichung einer Reihe transhumanistischer Essays hatte mich auf den Gedanken gebracht, eine Runde mit illustren Gästen zum Thema »Stirbt der Tod?« zusammenzubringen, darunter Laurent Alexandre, Stylianos Antonarakis, Luc Ferry, Dmitry Itskov, Mathieu Terence und Sergey Brin, der Erfinder von Google.

Romy schlief zusammengesunken in einem Taxi, das den Genfer See entlangfuhr. Die Sonne setzte die verschneiten Gipfel des Jura in Flammen, von wo wie eine durchscheinende Nebellawine eine Wolke herunterperlte. Genau diese weiße Landschaft hat Mary Shelley zu Frankenstein inspiriert. Ist es ein Zufall, dass Professor Antonarakis ausgerechnet in Genf zur gentechnischen Manipulation der menschlichen DNA forscht? In der Schweiz, der Heimat der gewissenhaftesten Uhrmacher, geschieht nichts zufällig. Im Jahre 1816 hatte Mary Shelley in der Villa Diodati gespürt, was für ein Schauer-potenzial in dieser Stadt steckt. Das Friedliche, Beschauliche hier beruht nur auf vorgetäuschtem Rationalismus. Ich fand das Klischee von der ach so friedlichen Schweiz schon immer fragwürdig, vor allem nach ein paar Champagnerschlägereien im Baroque Club.

Genf – das ist Rousseaus Edler Wilder, von Calvin gezähmt: Als Helvetier weiß man, dass man jederzeit in einen Abgrund stürzen, einer Gletscherspalte erfrieren oder einem Bergsee ertrinken kann. In meiner Kindheitserinnerung ist die Schweiz das Land komplett verrückter Silvesterpartys auf dem großen Platz in Verbier, seltsamer Kuckucke, märchenhafter Chalets bei Nacht, leerer Paläste und von Nebel verhangener Täler, wo allein ein paar Gläser Williamine Birnenbrand vor der Kälte schützen. Genf, das um sein Bankgeheimnis trauernde »protestantische Rom«, scheint mir auf perfekte Weise die Lebensweisheit des Fürsten von Ligne zu veranschaulichen: »Die Vernunft ist oft eine unglückliche Leidenschaft.« Was mir an der Schweiz so gefällt, ist das Feuer, das unter dem Schnee schwelt, der verborgene Wahnsinn, die regulierte Hysterie. In einer derart zivilisierten Welt kann das Leben jederzeit aus den Fugen geraten. Schließlich trägt Genf das Wort »Gen« bereits in sich: Willkommen im Land, das seit jeher die Menschheit kontrollieren wollte. Am Ufer des Sees kündigten überall Plakate eine Ausstellung in der Fondation Martin Bodmer in Cologny an, in der es um »Frankenstein, Schöpfer der Finsternis« ging. Ich war sicher, dass die Bentleys, die lautlos um die Fontäne glitten, voller diskreter Monster waren.

»Können wir in die Ausstellung, Papa?«

»Wir haben Wichtigeres zu tun.«

Das Fondue halb Gruyère, halb Vacherin im Café du Soleil war beinahe leicht. Kein Vergleich zu den gelben Fettbrocken, die man sich in Paris einverleibt. Stöhnend vor Freude tunkte meine Tochter ein weiches Stück Brot ein.

»Mench, dasch isch lange her! Mmmmmm!«

»Man spricht nicht mit vollem Mund!«

»Ich spreche ja gar nicht, ich lautmale.«

Romy verfügt über hervorragende Gene: Meinerseits entstammt sie einer langen Linie von Medizinern aus dem Béarn, und von ihrer Mutter hat sie einen äußerst kreativen Wortschatz geerbt. Bevor sie mich verließ, verwandelte Caroline oft Substantive in Verben. Jeden Tag schuf sie neue Wörter: Heute Nachmittag »pilate« ich, heute Abend »theatre« ich. Irgendwann werden ein paar von ihren Neologismen mit Sicherheit ins Wörterbuch aufgenommen, so wie es ja auch »Screenager« oder »facebooken« gibt. Als sie mit mir Schluss gemacht hat, sagte Caroline nicht »ich verlasse dich«, sondern »es wird Zeit, dass wir cutten«. Zugegeben, ein Schweizer Fondue ist kein Gericht, das die Weltgesundheitsorganisation (Avenue Appia Nr. 20, 1211 Genf 27) empfehlen würde, vor allem nicht zur Mittagszeit. Aber Romys Glück war wichtiger als unsere Unsterblichkeit. Anschließend stellten wir unsere Koffer im La Réserve ab, einem Luxushotel direkt am Genfer See. Während ich durch das Angebot der Spa- und Gesundheitsanwendungen des Hotels blätterte, das ein »Anti-Aging«-Programm mit Gendiagnostik meiner »bio-individuality™« empfahl, schlief die Kleine auf dem von Jacques Garcia ausgewählten Samtsofa ein.

In der Eingangshalle des Genfer Universitätsklinikums standen alte Strahlengeräte herum, seltsam überholte Konstruktionen, Vorläufer von Computertomografen. Seit den Sechzigerjahren ist die Nuklearwissenschaft zu winzig kleinen, platzsparenden Anwendungen übergegangen. Draußen saßen mehrere Gruppen von Medizinstudenten im Gras, drinnen hantierten andere AIPs in weißen Kitteln mit Fläschchen, Reagenzgläsern und Blutplättchen. Hier hatte es Tradition, den Menschen zu zähmen, die Fehler des Homo sapiens zu korrigieren und es sogar verbessern zu wollen, das alte Wirbeltier. Die Schweiz stand dem Thema Posthumanität nicht argwöhnisch gegenüber, man wusste, dass der Mensch von Geburt an unvollkommen ist. Das Glück glich einem sympathischen Campus, die Zukunft war ein Teen movie, der im Ärztemilieu spielte. Romy war entzückt: Im Gemeinschaftsgarten gab es ein Klettergerüst mit Schaukeln, einem Trapez und Ringen sowie ein Drehkarussell.

Im neunten Stock befand sich die Abteilung für genetische Medizin der Fakultät. In seinem flaschengrünen Polohemd wirkte Professor Stylianos Antonarakis nicht wie Doktor Faust, sondern eher wie eine Mischung aus Paulo Coelho und Anthony Hopkins. So herzlich wie der Erste und so fesselnd wie der Zweite. Als wäre er der zerstreute Professor Bienlein bei Tim und Struppi, strich sich der Präsident der Human Genome Organisation (HUGO) über den weißen Spitzbart oder putzte seine Metallbrille, während er nebenher erklärte, wie die Menschheit in Freude und Glückseligkeit landen würde. Romy war sofort hin und weg von seiner New-Age-Art: sanfter Blick, nettes Lächeln, glückliche Zukunft. Sein Büro war ein unbeschreibliches Chaos, das wahrhafte Durcheinander eines biotechnologischen Alchimisten, doch man spürte, dass die Unordnung System hatte. Auf einem Tapeziertisch lag eine riesige DNA-Doppelhelix aus Plastik. Ich schaute mir die Buchtitel an: History of Genetics Bd. 1, Bd. 2, Bd. 3, Bd. 4, Bd. 5 … Für den international anerkannten Spezialisten waren die neuen genomischen Entdeckungen bereits Geschichte. Ein ausgeschlachteter Computer war zu einem Blumenkübel umfunktioniert worden, in den ein postatomarer Dekorateur Stahlstängel gepflanzt hatte, an deren Enden Nespresso-Kapseln steckten, sodass ein Strauß entstanden war, der niemals welken würde.

»Danke, Professor, dass Sie Ihre wertvolle Zeit darauf verschwenden, uns zu empfangen.«

»Vor uns liegt die Ewigkeit …«

Seine gletscherblauen Augen passten zum hiesigen Schweizer Himmel.

»Würden Sie meiner Tochter erklären, was die DNA ist?«

»Wir kommen mit einem individuellen Genom zur Welt: Das ist ein riesiger Text aus drei Milliarden Buchstaben, multipliziert mit zwei (Ihr Vater und Ihre Mutter). Jeder von uns ist ein weltweit einzigartiges Individuum, weil unser Genom einzigartig ist, außer bei eineiigen Zwillingen. Hinzu kommen die somatischen Mutationen durch Sonne, Nahrung, Medikamenteneinnahme, Luftverschmutzung oder die jeweilige Lebensweise. Das nennt man Epigenetik. Der Alterungsprozess verläuft ebenfalls individuell verschieden. So altern manche Personen schneller als andere.«

Der Professor sprach Französisch mit einem warmen griechischen Akzent. Man wird sich wohlfühlen in der Welt nach dem Menschen, wenn sie mit Klonen von Dr. Antonarakis bevölkert ist.

»Zellen sind unsterblich. Die Menschen sind vor dreihunderttausend Jahren in Marokko aufgetaucht. Vorher war es eine andere Spezies und davor noch eine andere. Und der Most common ancestor war eine Zelle. Diese Zelle ist bei mir genauso vorhanden wie bei Ihnen beiden. Ich gebe diese Zelle mit meinem Sperma an die nächste Generation weiter, und Sie, Mademoiselle, werden dies ebenfalls eines Tages mit Ihrer Eizelle tun.«

Romy war vielleicht noch ein bisschen zu jung für einen Vortrag über Fortpflanzung. Ich beeilte mich, das Thema zu wechseln.

»Wir tragen also alle etwas Unsterbliches in uns?«

»Genau. Man kann keine neue Zelle erschaffen. Man kann Zellen um- oder rückprogrammieren, neue Gene in Zellen einschleusen oder bestimmte Gene entfernen, um so die Bestimmung einer Zelle zu verändern, aber man kann keine neue lebende Zelle erschaffen. Und man kann heutzutage auch keine neuen Bakterien herstellen, auch wenn es in zwei oder drei Jahren höchstwahrscheinlich möglich sein wird.«

»Erzählen Sie mir etwas von der Sequenzierung des Genoms.«

»Das ist inzwischen sehr einfach. Man nimmt zwei Milliliter Ihres Speichels und isoliert die DNA. Als ich vor dreißig Jahren anfing, machten wir das alles noch manuell, aber inzwischen haben wir Ihre drei Milliarden Buchstaben innerhalb einer Woche vor uns. Mit einer extrem leistungsfähigen Software können wir sie mit der Referenzsequenz abgleichen, die 2003 fertiggestellt worden ist. Das war ein internationales Projekt, das 1990 gestartet wurde und bei dem ich das Glück hatte mitzumachen: das Human Genome Project. Die Datenbank ist allgemein zugänglich.«

»Die Vergleichs-DNA stammt von dem Amerikaner Craig Venter, oder?«

»Er hat seine Sequenzierung auf eigene Faust vorgenommen, parallel zu unserer. In den USA war er der Erste, der sequenziert wurde, zusammen mit ein paar anderen, darunter Hamilton Smith, der 1978 den Nobelpreis für Medizin bekommen hat. Es gilt die Übereinkunft: Craigs DNA ist zwar als Erstes entschlüsselt worden und man untersucht seither die Unterschiede in Bezug auf diese DNA, das bedeutet aber nicht, dass sie normal ist.«

»Papa, kann ich nach draußen spielen gehen?«

Der Professor und ich wechselten einen Blick. Es lag auf der Hand, dass eine Runde Schaukeln im Park für Romy lustiger war als unser Gespräch über den Fortschritt der Genetik.

»Einverstanden, aber bleib beim Klettergerüst, dann kann ich dich vom Fenster aus sehen. Und lass dein Telefon an. Und klettre nicht im Stehen auf die Schaukel. Und mach …«

»Papa, ich bin auf tausend Jahre Leben programmiert, da kann ich ja wohl mal rutschen. Es passiert schon nichts.«

Dr. Antonarakis brach in schallendes Gelächter aus.

»Mademoiselle, Ihr Genom ist noch nicht sequenziert, die Information muss erst noch überprüft werden!«

Er wandte sich an mich:

»Wenn Sie wollen, kann meine Assistentin mitgehen, bis wir fertig sind.«

Er drückte auf einen Knopf, und eine junge Laborantin erschien. Ihr braunes Haar hob sich vom Weiß ihres Kittels ab, sie schien entzückt darüber, plötzlich zum Babysitter befördert zu werden, so kam sie ein bisschen an die frische Luft. Glucksend verließen die beiden schönen Kinder das Büro.

»Wo waren wir stehen geblieben?«, fragte Antonarakis.

»Bei Craig Venter. Ich habe seine Arbeiten im Netz gesehen. Er ist tatsächlich Victor Frankenstein: Er hat ein synthetisches Mykoplasma-Genom hergestellt. Er soll angeblich: ›It’s alive!‹ gerufen haben, genau wie der verrückte Wissenschaftler bei Mary Shelley, erinnern Sie sich? Doktor Frankenstein ruft: ›Es lebt!‹, als sein selbst gebasteltes Geschöpf hier in der Schweiz die ersten Atemzüge tut, sich nach ein paar elektrischen Schlägen bewegt und schließlich losmarschiert und alle Welt erdrosselt.«

»Ich habe Frankenstein nie gelesen, aber ich ahne, worauf Sie hinauswollen! Craig Venter hat ein natürliches Chromosom durch ein Chromosom ersetzt, das er in seinem Labor hergestellt hat. Und es ist ihm gelungen, es in einen winzigen lebenden Organismus einzupflanzen. Aus Spaß hat er sogar seine Initialen in sein Genom hineingeschmuggelt: ›JCVI-syn3.0‹. Es ist ein künstliches Geschöpf, das lebt und größer wird.«

»Für mich ist das eher ein spielerisches Experiment unter Forschern. Es ist bestimmt faszinierend, Bakterien am Computer zu erschaffen, aber ich sehe nicht, inwiefern das die Menschheit voranbringt.«

»Irgendwann werden wir auf diese Weise neue Materialien herstellen können, hybride Treibstoffe, bislang unbekannte Legierungen …«

An dieser Stelle tat ich etwas, was Leute vom Fernsehen oft tun, wenn sie nicht mehr mitkommen: Ich senkte den Kopf und las die nächste Frage von meinem Zettel ab. Ich war davon ausgegangen, dass ich hier war, um eine Talkshow vorzubereiten, doch in diesem Augenblick begriff ich, dass ich wegen etwas anderem hergekommen war.

»Glauben Sie, dass die Sequenzierung meiner DNA meine Lebensdauer verlängern kann?«

»Wenn Sie krank sind, ließe sich auf diese Weise der Grund für Ihre Krankheit herausfinden. Es gibt ungefähr achttausend genetische Krankheiten, und mit Ihrer DNA kann man 3432 davon diagnostizieren. Man kann auch eine Pränataldiagnostik machen, um eventuell den Abbruch einer Risikoschwangerschaft vorzunehmen. Die Sequenzierung ermöglicht zudem die Behandlung einer ganzen Reihe genetischer Krankheiten, sie gibt Aufschluss über Krebs. Alle Krebsarten sind Störungen im Genom. Auf diese Weise lassen sich die verschiedenen Krebsarten bestimmten Kategorien zuordnen und eine individuelle Behandlung finden. Außerdem können wir mithilfe der Sequenzierung und dank der Statistik die Veranlagung zu bestimmten Krankheiten genauer untersuchen. Ich empfehle solche Untersuchungen aber nur für Alzheimer und Brustkrebs.«

»Hier in der ›Genom-Klinik‹ treffen Sie solche Voraussagen. Könnte man behaupten, dass die sequenzierte DNA das Stethoskop ersetzt hat?«

»Der Schweizer Staat mag es nicht, wenn ich ›Genom-Klinik‹ sage, er bevorzugt den Ausdruck ›genomische Beratung‹. Sie täuschen sich: Wir kommen Krankheiten auf die Spur, nicht jedoch Veranlagungen.«

»Was sind denn zuverlässige Vorhersagen – wissenschaftlich gesehen?«

»Wenn eine Frau das Gen BRCA1 oder BRCA2 in sich trägt, wie Angelina Jolie, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau Brustkrebs bekommt, bei siebzig Prozent, während die Wahrscheinlichkeit für die allgemeine Bevölkerung bei neun Prozent liegt. In solch einem Fall muss man alle halbe Jahr zur Vorsorgeuntersuchung oder eine beidseitige Brustamputation vornehmen lassen.«

Er sprach ganz sanft von solchen katastrophalen Operationen. Womöglich verbarg sich hinter den mit Textmarker gekritzelten unverständlichen chemischen Gleichungen an der Wand bereits die Lösung für die ewige Jugend. Gute Ärzte haben ihre Patienten immer zu ihren Eltern und Großeltern befragt: Die Zukunft vorherzusagen ist Teil ihres Jobs, ob sie nun wollen oder nicht. Krebs ist wie ein Terrorist: Man muss ihn ausschalten, bevor er seinen Anschlag verüben kann. Darin liegt das Neue: Mithilfe der Genetik muss man nicht mehr abwarten, bis man krank wird, um sich behandeln zu lassen. Das Genom ist der Minority Report unseres Körpers.

»Nehmen Sie hier genetische Eingriffe vor oder nicht?«

»Selbstverständlich. Ich interessiere mich für Trisomie 21. Ich versuche, sämtliche wichtigen Gene im Chromosom 21 zu finden. Wir erschaffen hier transgene Mäuse mit menschlichen Krankheiten. Ich habe ein Labor, in dem wir iPS-Zellen herstellen. Wir erproben verschiedene Medikamente gegen geistige Entwicklungsstörungen. Es gibt Hoffnung. Wir machen klinische Versuche. Ich habe den Traum, irgendwann einen intelligenten Menschen mit Downsyndrom vor mir zu haben.«

Ich weiß nicht, ob er abschätzen konnte, wie skandalös dieser Satz klang. Ob es uns gefällt oder nicht, aber seit der Erfindung der Fruchtwasserentnahme ist der Rückgang des Downsyndroms eine Tatsache. Wir sind alle Eugeniker, auch wenn wir das Wort zu vermeiden versuchen.

»Was halten Sie von den kalifornischen Transhumanisten, die die Menschheit korrigieren, verbessern und ›aufrüsten‹ wollen?«

»Vor dem Zweiten Weltkrieg hat es diese Art Traum schon mal gegeben: die Experimente im Labor von Cold Spring Harbor. Es war dieselbe überaus schöne Utopie, eine Menschheit ohne Krankheit hinzubekommen.«

»Eine ›Menschheit ohne Krankheiten‹: Genau diesen Ausdruck haben Bill Gates (Ex-Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook) oder Sergey Brin (Google) verwendet, drei der reichsten Männer der Welt. Vor Kurzem hat Zuckerberg eine Finanzierung von drei Milliarden Dollar angekündigt, mit der bis zum Jahr 2100 sämtliche Krankheiten ausgerottet werden sollen.«

»Damals in den Dreißigerjahren wollten die Forscher von Cold Spring Harbor Krankheiten durch Eugenik aus der Welt schaffen. Indem sie bestimmte Personen sterilisierten und andere Personen zur Ehe zwangen. Dieser hübsche Traum wurde von den Nazis weitergesponnen und ist seitdem in Verruf geraten. Aber alle Familien wollen Kinder, die gesünder sind als andere.«

»Wollen Sie damit sagen, dass die Transhumanisten Nazis sind?«

»Ich sage nur, dass die Folgen nicht absehbar sind, wenn man an unserem Genom Veränderungen vornimmt. Ein Beispiel: Vor zehn Jahren habe ich in Indien eine große Familie kennengelernt, ungefähr vierzig Personen, die alle sechs Finger und sechs Zehen hatten. Jeder Einzelne in dieser Familie besaß vierundzwanzig dieser Glieder! Bei mir dachte ich: Wenn diese Leute Pianisten werden, haben sie einen evolutionären Vorteil!«

Ich beobachtete, wie Romy sich an die Trapezschaukel schwang, und dachte, dass Mary Shelley der sympathische Grieche hier sehr gefallen hätte. Hinter seiner Schalkhaftigkeit blitzte der kühne Wissenschaftler durch. Ich bekam Bauchschmerzen, aber vielleicht lag mir nur das Fondue schwer im Magen.

»Und funktionierten ihre sechs Finger?«

»Sie konnten sie bestens benutzen. Es handelte sich um einen zusätzlichen, äußerst beweglichen kleinen Finger. Stellen Sie sich vor, wie sich damit Harfe spielen lässt!«

»Das steigert die Technik um zwanzig Prozent, stimmt! Und auch beim Ohrensaubermachen …«

»Damals dachte ich im Ernst, es wäre genial, wenn ich diese Genom-Variante der gesamten Menschheit einsetzen könnte. Also habe ich ihnen Blut abgenommen, in dem Gedanken, unsere Spezies zu verbessern. Schließlich habe ich die Mutation in einem Gen ausfindig gemacht. Diese Leute hatten wie Sie und ich zwei GenomKopien: Chromosom der Mutter, Chromosom des Vaters, sowie eine Mutation, die zu vierundzwanzig anstatt zwanzig Fingern und Zehen führte. Hatte ein Familienmitglied diese Mutation allerdings zweimal – was häufig vorkam –, starb er in der achten Schwangerschaftswoche. Es handelte sich um eine interessante Mutation bei einer Kopie, bei zwei Kopien jedoch wirkte sie sich zerstörerisch aus.«

»Mist. Adieu, Harfenkonzert.«

»Ich will Ihnen mit dieser Geschichte nur deutlich machen, dass man nie wissen kann, welchen Preis wir als Spezies bezahlen, wenn wir an unser evolutionäres Genom rühren. Wenn wir in unser Genom etwas einfügen, muss man sich klarmachen, welchen Schaden unsere Evolution davon nimmt. Wenn wir unsere Spezies verbessern wollen, muss diese Entscheidung von der gesamten Gesellschaft getragen werden.«

»Aber es stimmt doch, dass der Mensch unvollkommen ist …«

»Richtig. Die Augen der Fruchtfliege sind um vieles leistungsfähiger als unsere, Fledermäuse hören sehr viel besser als wir. Wir haben keinen Brustkorb, der unsere Leber oder Milz schützen könnte, weshalb wir im Falle eines Unfalls an einer Blutung dieser Organe sterben können. Wir laufen auf nur zwei Beinen, was unsere Vorfahren nicht taten, daher unsere Schmerzen im Lendenwirbelbereich. Das Pumpsystem des Menschen ist zu kompliziert, und die Wechseljahre könnten auch später eintreten.«

»Und trotz all dieser Mängel sollte man nicht eingreifen?«

Dr. Antonarakis stand auf und betrachtete die Bäume draußen vorm Fenster. Im Garten wirbelte die Brünette im weißen Kittel Romy auf dem Karussell herum, analog zu den Zentrifugen, die ich im Labor gesehen hatte, mit denen sich das Flüssige vom Festen trennen lässt. Man hörte ihr Lachen, fest und flüssig zugleich, das in den Himmel stieg, um wie ein leichtsinniges Rotkehlchen an der Glasfront zu zerschellen.

»Wir reden seit einer halben Stunde miteinander. In dieser halben Stunde haben sich Abertausende unserer Zellen erneuert. Allein in meinem Blut eine Million. Und eine halbe Million in meinem Darm. Damit sich die Zellen erneuern, muss das Genom kopiert werden. In den letzten dreißig Minuten sind also sechs Milliarden Buchstaben ungefähr zwei Millionen Mal kopiert worden. Um die Erneuerung der Zellen zu bewerkstelligen, ist ein außergewöhnliches und hochpräzises Kopiersystem vonnöten. Doch dieses System funktioniert nicht immer genau. Es macht Fehler. Jedes Mal, wenn sich Zellen erneuern, tritt alle zehn hoch acht Mal ein Fehler auf. Alle hundert Millionen Mal ein Kopierfehler, das macht vierzig bis fünfzig Fehler bei drei Milliarden Buchstaben. Genau diese Fehler ermöglichen es uns, uns voneinander zu unterscheiden. Wir brauchen das, um weiterzuleben, wenn die Umwelt sich verändert. Im Falle eines Virus oder einer Klimaerwärmung braucht es Vielfalt, damit die Evolution weiter voranschreiten kann. Bestimmte Mutationen verursachen Krankheiten, aber das ist der Preis, den wir für unsere Anpassungsfähigkeit zahlen müssen. Ein gängiges Beispiel für die Evolution unserer Spezies ist Diabetes. Er kommt immer häufiger vor, weil Nahrung und Zucker heutzutage reichlich vorhanden sind. Vor hundert Jahren gab es noch keinen Diabetes. Vor dreihundert Jahren, als wir nicht so viel zu essen hatten, waren die schlechten Gene, die heutzutage Diabetes verursachen, noch Abwehrgene.«

Ich kratzte mich am Kopf. Da er meine Enttäuschung bemerkte, versuchte mich Professor Antonarakis zu trösten.

»Wissen Sie, die Leute, die für saubereres Wasser sorgen, tun im Grunde mehr für eine längere Lebenserwartung als alle Medizin und sämtliche Genetiker.«

»Professor, wie lässt sich der Tod in Zukunft hinauszögern?«

»Vor allem werden wir uns ums Gehirn kümmern müssen: Man kann eine neue Leber erschaffen, einen neuen Darm, das Blut, ja sogar das Herz. Die Gehirnzellen jedoch lassen sich nicht erneuern. Man kann Zellen in die endokrinen Drüsen injizieren. Aber ich glaube nicht, dass man ein künstliches Gehirn erschaffen kann. Wir müssen uns damit abfinden. Ich treffe viele Patienten, die achtzig oder neunzig Jahre alt sind, und sie alle versichern mir: Es ist o.k., wenn das Leben zu Ende geht. Es gibt einen Moment, da man müde wird. Sie werden sehen! Es gibt eine Spezies, die nur einen Tag lebt, die Eintagsfliegen. Der gesamte Zyklus: Geburt, Erwachsenenalter, Altern und Tod, alles an einem Tag. Vielleicht ist diese Spezies ja glücklich.«