Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BeBra Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wer Berlin verstehen will, der sollte dieses Buch lesen. Torsten Harmsen, langjähriger Redakteur der "Berliner Zeitung", erforscht die Abgründe des Hauptstadtalltags und versucht, sich einen Reim auf die Eigenarten seiner Mit-Berliner zu machen. Ob es um geheime Raumstationen geht, um undankbare Möwen oder kuriose S-Bahngespräche – nichts ist ihm zu abseitig, um nicht einen Funken Welterkenntnis daraus zu schlagen. Ironische Distanz, gepaart mit Herzlichkeit und Witz, machen die Texte von Torsten Harmsen zu einem kurzweiligen und erhellenden Lesevergnügen … "Es sind alles Momentaufnahmen – doch in der Summe werden die so etwas wie ein Großstadtroman. Langzeitstudien unseres Großstadtlebens en miniature." Thomas Böhm, radio eins (über Torsten Harmsens "Neulich in Berlin")

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

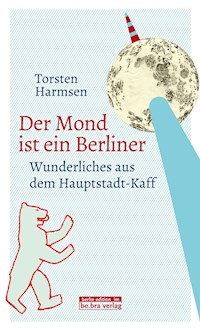

Torsten Harmsen

Der Mond ist ein Berliner

Wunderliches ausdem Hauptstadt-Kaff

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.

© berlin edition im be.bra verlag GmbH

Berlin-Brandenburg, 2018

KulturBrauerei Haus 2

Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin

Lektorat: Matthias Zimmermann, Berlin

Umschlag: Manja Hellpap, Berlin (Illustrationen: Nina Pagalies)

ISBN (print) 978-3-8148-0242-8

ISBN (E-Book) 978-3-8393-4133-9

www.bebraverlag.de

Der eene sacht so, der andre so!

(Statt eines Vorworts)

Was ist Berlin eigentlich? Was macht diese Stadt aus? Wir wissen es nicht genau. Es ist ein Mix aus Dingen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Die Kieze, Architekturen und Subkulturen – alles bunt zusammengewürfelt. Und auch die Menschen selbst. Die veganen Sojamilchkaffeeschlürfer aus Neu-Schwabenländle gehören ebenso dazu wie die Aldi-Kassiererinnen aus Hellersdorf, die Shisha-Raucher aus Friedrichshain, die Kiffer in den Parks, die Anzugträger aus den Anwaltsbüros in der Friedrichstraße, die Gartenzwerg-Kolonisten aus Rudow, die Penner am Alex, die Hipster mit den Krümelsammlerbärten und die Jugendlichen, die sich beim Orient-Friseur Muster in die Haare schneiden lassen.

Seit Jahren suchen die Oberen der Stadt nach einem Bild, um die ganze chaotische Vielfalt zusammenzufassen. Am besten in einem einzigen Spruch. Mir würde da nur einfallen: »Berlin – der eene sacht so, der andre so.«

Vor Jahren präsentierte der Senat die Kampagne »be Berlin«, also »sei Berlin« – aber auf Englisch. Was sofort Verwirrung auslöste, weil mancher Berliner, der nicht dauernd Englisch spricht, das nicht erkannte: »Wat soll’n dit? Fangn die jetz an zu stottern oder wat? Be-be-be-be-be-Berlin?«

Eine Schülerin wiederum hatte in einem Wettbewerb den Siegerspruch geschöpft. Er lautete: »Sei einzigartig, sei vielfältig, sei Berlin«. Ein schöner Spruch. Er sagte alles und nichts. Leider war er auch noch etwas zu lang. Und vor allem: Er reizte zur Persiflage. Schon einige Alternativvorschläge des damaligen Wettbewerbs zeigten, wie nahe alles an der Komik war: »Sei Wissensdurst, sei Currywurst, sei Berlin« oder »Sei barfuß, sei Lackschuh, sei Berlin«. Da ist es nicht weit bis zu »Sei Hund, sei Haufen, sei Berlin« oder »Sei Fluch, sei Hafen, sei Berlin«.

Jüngst erst hat der Senat erklärt, dass »be Berlin« als Slogan der Vergangenheit angehöre. Man müsse einen neuen finden. Aber warum? Wozu braucht man das?

Berlin hat Jahrhunderte existiert, ohne es nötig zu haben, auf einen Spruch gebracht zu werden – auch wenn sicher immer mal etwas zusammengedichtet wurde. »Berlin – wie haste dir verändert« wabert mir aus früheren Zeiten im Kopf herum. Auch irgendwas mit »Herz und Schnauze« und Slogans wie »Der Insulaner verliert die Ruhe nicht« und »Sieben bis zehn – Sonntagmorgen in Spreeathen«.

Man stelle sich vor, die Stadtoberen hätten schon vor Jahrhunderten Geld verpulvert, um einen Slogan für ihr Kaff zu finden. Im Mittelalter zum Beispiel. Mitten in einem Sumpfgebiet wuchsen zwei kleine Kaufmannsstädte, Berlin und Cölln, umgeben vom sandigen Brandenburg. Wie hätte der Spruch wohl gelautet? Wahrscheinlich: »Berlin – Hauptsache, jenuch Streusand!« Sofort wären die Bürger der benachbarten Stadt Cölln angerannt gekommen und hätten gebrüllt: »Und wir? Uns habta wohl vajessen, ihr doofen Berliner? Wir brauchen doch ooch Sand!«

Gut, berlinert wurde damals noch nicht. Aber egal. Irgendwo muss sich der Geist dieser Stadt ja konzentrieren. Und ich sehe ihn eben ganz stark in der Sprache, im Berlinischen, das sich über lange Zeit entwickelt hat und die Vergangenheit mit dem Heutigen verbindet, obwohl es immer weniger Leute sprechen.

Wie hätte wohl der Slogan unter dem Alten Fritzen im 18. Jahrhundert gelautet? Vielleicht: »Berlin – jeder nach seiner Fasson. Aber hallo!« Oder 1806, als Napoleon Preußen niedergeworfen hatte: »Berlin – wer hinfällt, muss ooch wieder uffstehn.« Oder in der durchmilitarisierten Kaiserzeit: »Berlin – ummpta, ummpta, ummpta, täteräää!« Das katastrophale Auf und Ab der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt sich dagegen recht treffend mit dem Spruch zusammenfassen: »Berlin – himmelhoch jauchzend, am Boden zerstört.«

Und dann gab’s irgendwann gleich zwei Berlins. Schizophrenie! Ein gemeinsamer Slogan? Unmöglich! Und wenn, dann hätte er nur lauten können: »Berlin – doppelt hält bessa!« Im Westteil der Stadt – der »Insel im roten Meer« – hätte man nach dem Stil der jüngsten Kampagne »be Berlin« vielleicht gedichtet: »Sei Rosine, sei Bomber, sei Berlin.«

Dem Berliner Geist, wie ich ihn empfinde, widerstrebt jedes Kampagnenhafte und Aufgesetzte. Und wenn man doch einen Slogan finden muss, weil man in dieser Stadt zu viel Zeit und Geld hat, dann bitte einen ganz kurzen. Alles andere ist unberlinisch.

Im Grunde kann es überhaupt keinen Spruch für alle geben. Höchstens den, den ein Kollege jüngst vorgeschlagen hat: »Dit is Berlin!« Stimmt. Da findet sich jeder wieder. Dafür braucht’s aber keine Kampagne.

Ich selbst, der ich in dieser Stadt lebe, habe für jeden Tag einen anderen Berlin-Slogan – je nach Erlebnissen und Stimmung. Hier eine kleine Sammlung: »Berlin – schon okay!«, »Berlin – ach Jottchen!«, »Berlin – meene Fresse!«, »Berlin – fuck, fuck, fuck!«, »Berlin – wird schon!«, »Berlin – ick hau ma weg!« – »Berlin – ooch ejal!«. Wählt doch einfach was aus! Und Ruhe!

Die folgenden Texte stammen großenteils aus der Kolumne, die ich wöchentlich für die Berliner Zeitung schreibe. In ihr geht es nicht nur um Berliner Beobachtungen und die Feinheiten der Sprache. Nein, auch um eine bestimmte Art und Weise, Dinge zu ironisieren und zugleich auf den Punkt zu bringen. Da kann es dann auch passieren, dass plötzlich die Vögel, Biber und Kaninchen der Stadt berlinern. Oder ein wiedererwachter Urmensch, der sich über die verschrobene, unpraktische Art heutiger Menschen wundert. Oder sogar der Mond, dem das große Gewese der Erdlinge auf die Nerven geht. Denn der Mond ist eigentlich ein Berliner. Daran gibt es gar keinen Zweifel.

Torsten Harmsen

Rotzbremse und Mollenfriedhof

Neulich, wieder mal in der Kantine, in die ich manchmal mit den Kollegen gehe. Durch die offene Tür höre ich ein Gespräch zwischen den Köchen: »Ulli, wie woll’n wa denn die Suppe nennen?« – »Gedöns-Rahmsuppe!«

Am Ende stand dann sicher irgendwas Hochedles auf dem Zettel. Aber so ist er, der Berliner. Er muss den Dingen irgendwelche schrägen Namen geben. Die Sprache ist voll davon. Das beginnt schon ganz früh. Der Berliner kann nicht einfach »Mund« sagen, wenn er sein Kind füttern will. Nee, er sagt: »Los, Futterluke uff!« Eine frühere Lehrerin fuhr uns an, wenn wir quatschten: »Macht eure Broteinfuhrklappen zu!«

Wenn man an einem schönen Berliner »Alabasterkörper« runterblickt, dann sieht man: »Horchlöffel« (Ohren), »Glubscher« (Augen), »Rotzbremse« (Oberlippenbart), »Flossen« oder »Griffel« (Finger), »Wampe« oder »Mollenfriedhof« (Bauch), »Kackstelzen« (Beine) und »Quanten«, »Mauken« oder »Quadratlatschen« (Füße). Ist die Nase mal rot, heißt sie gleich »Feuermelder«. Wer schielt, der hat einen »Panoramablick«.

Man kann dem Berliner schöne Dinge hinstellen, ihm strahlende Führungspersönlichkeiten vorsetzen, edelste Köstlichkeiten bieten – er verhunzt alles. Und das war schon immer so. Die stolzen Orden und Litzen der Offiziere hießen »Lametta«, das knusprige Brathähnchen »Jummiadler«, ein hübsches Damenballett hieß »Huppdohlen«, der Dentist »Zahnklempner«, der Chef »Obermimer«, die Verwandtschaft »die (janze) Blase«, ein Tanzvergnügen »Ringelpiez mit Anfassen«. Und alle Händler und Fachleute heißen »Fritze«: »Jemüsefritze«, »Computerfritze«, »Versicherungsfritze«, mitunter auch »Heini« oder »Heinz«.

Ich gebe zu: Vieles davon wird im Alltag nicht mehr genutzt, einiges aber schon noch und es kommen ständig neue auf. Ich bin immer interessiert an aktuellsten Wortschöpfungen. Her damit!

Auch ich habe die Angewohnheit, allem irgendwelche komischen Namen zu geben. Dann brumme ich in Richtung S-Bahn: »Mach hinne, du olle Schrottschüttel!« Einst nannte ich unsere Babys »Gorbi« (wegen des runden Glatzkopfs, wie ihn der einst von uns verehrte Reformer Gorbatschow hat) und »Genschman« (wegen der abstehenden Ohren – die Älteren erinnern sich noch an den alten Außenminister Genscher). Später folgten »Knutschbacke«, »Fusselbirne« und »Knuddelmaus«. Ich hoffe, meine Kinder haben kein Trauma davongetragen. Zärtlicher kann’s der Berliner eben nicht.

Lausteraffe? Noch nie gehört!

»Na, dit is je een Schnickschnack. Wozu braucht man denn so wat?«, fragt mein alter Schulkumpel, den ich zufällig in der Stadtmitte getroffen habe. Wir fahren zusammen am rosa Kaufhaus Alexa vorbei, und dabei fällt mir ein, dass ich andauernd Werbung zu einem Gerät sehe, das den gleichen Namen trägt. Alexa also. Es handelt sich um eine Sprachassistentin, die schon in vielen Wohnungen steht und der man Fragen stellen und Aufträge erteilen kann. Nach dem Motto: »Alexa, wie wird das Wetter morgen?« – »Alexa, mach bitte das Radio an!« – »Alexa, stell den Wecker auf morgen früh um acht!« – »Alexa, spiel bitte die Musik von meiner Playlist!«

Hört sich alles bequem an, abgesehen davon, dass man sich einen kleinen Spion ins Haus holt, der am Ende mehr von einem weiß als man selbst. Doch egal. »Is ja jedem seine Sache«, sagt der Berliner.

Zumindest hört Alexa aufs Wort. In den USA hat das Ding, das aussieht wie eine Dose, eines Tages plötzlich in vielen Familien Puppenhäuser bestellt. So erzählt man zumindest. Der Grund: Ein TV-Sender berichtete über ein kleines Mädchen, das über die Sprachassistentin aus Versehen ein Puppenhaus und Kekse geordert hatte. Und der Moderator der Sendung wiederholte laut den Satz des Mädchens: »Alexa, order me a dollhouse!« Was prompt in vielen Wohnungen, in denen der Fernseher lief, von den Alexa-Dosen als Auftrag verstanden wurde, ein Puppenhaus zu bestellen.

»Haha«, sagt mein Schulkumpel, »stell dir ma vor, du nennst dein Kind Alexa und hast so’n Ding zu Hause. Und du sachst: ›Alexa, Zimmer aufräum’n!‹ Am nächsten Tach steht ’ne Putzbrigade vor deiner Tür. Ick hau ma weg!« – »Das Kind fände das sicher gut!«

Ein großes Problem sähe ich auch darin, wie man als echter Berliner mit dem Ding kommunizieren soll. Wir spielen ein paar mögliche Situationen durch. Das Ergebnis ist der folgende kleine Dialog:

»Alexa«, sage ich, »ick jeh jetz arbeeten!« Alexa antwortet: »Du willst beten? Welcher Konfession gehörst du an? Die nächste evangelische Kirche liegt zwei Straßen weiter. Die nächste katholische …« – »Eh, Alexa, bei dir is wohl ’ne Schraube locker?« – »Das Schraubenzieher-Set liegt in der Flurkommode, drittes Fach von unten.« – »Eh, Alexa, du Quasselstrippe, ick denk, mir laust der Affe!« – »Lausteraffe? Habe ich noch nie gehört. Es gibt sogenannte Neuweltaffen und Altweltaffen, darunter Menschenartige. Diese unterteilen sich wieder in Gibbons und Menschenaffen …« – »Schnauze, Alexa, da wird ja der Hund inne Fanne varückt!«

»Und zwanzich Minuten später«, setzt mein Schulfreund hinzu, »steht dann eena vor de Türe mit ’ner großen China-Box und sacht: ›Habe Essen bestellt? Hund in Pfanne?« – »Das ist ein Klischee, mein Lieber!«, entgegne ich streng. Trotzdem lachen wir uns beide scheckig und sind uns einig: Vorsicht, was man in Gegenwart von Alexa sagt. Am besten, das Ding kommt einem gar nicht erst ins Haus.

Dem Schlaf seine Atze

Herrliches Juristendeutsch habe ich auf den Tisch bekommen – und zwar mit einem Vertrag, den ich jüngst abschloss. Darin heißt es: Falls Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam würden, träte an ihre Stelle eine Regelung, die »dem am Nächsten kommt, was die Parteien beabsichtigt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung gewollt haben würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten.«

Super Satz! Grandios! Wenn ihn ein echter Berliner formuliert hätte, klänge er noch besser, und zwar so: »Pass uff, Freundchen, wenn allet janz anders kommt, dann machen wa dit, wat wa jewollt hätten, wenn wa dran jedacht hätten. Hamwa aba nich!« Kurz zusammengefasst: »Hätte, hätte, du Bulette!« oder, wie mein Opa sagte: »Hätte der Hund nich jeschissen, hätta den Hasen noch jekricht!«

Der Berliner hat Probleme mit Begriffen wie »wenn« und »hätte«. Er nutzt sie meist nur, um andere zu ärgern. Etwa, wenn ein Kunde abends in den Bäckerladen stürzt und fragt: »Haben Sie Spritzkuchen?« – und die Antwort schallt: »Nee, ham wa nich, aber wenn wa se hätten, wär’n se ooch schon alle.« Sehr sympathisch! Offenbar hat die Seele des Berliners Spaß an komplizierteren Gedankenkonstruktionen. Obwohl er sie eigentlich nicht ausdrücken kann.

Mit »wenn« und »hätte« geht’s ja noch. Aber wehe, er muss etwas sagen, für das man einen Genitiv braucht. Der Romantitel »Schlafes Bruder« hieße auf Berlinisch: »Dem Schlaf seine Atze«. »Keule« kann man auch sagen. »Der Widerspenstigen Zähmung« von Shakespeare würde zu »Die Ssähmung von die Widerjespenstigten«.

»Wir wollen trinken auf dem Wohle von das Brautpaar seine Eltern!« ist ein Spruch, den ich in einem Büchlein des Berliner Autors Jan Eik fand. Zusammen mit einem Beispiel dafür, wie der Berliner es schafft, alle bestimmten Artikel des Deutschen (der, die, das) hintereinander unterzubringen: »Meine Schwester hat’n Kind jekricht. Den, der die das jemacht hat, den suchen wa noch.«

Berlinisch zu lernen, ist komplizierter als Suaheli, zumindest grammatikalisch.

Ick gloob et hackt!

Das Berlinische sei gar kein Dialekt, sagte jüngst ein Sprachforscher, sondern ein sogenannter Metrolekt, eine aus verschiedenen Einflüssen entstandene Stadtsprache. Und was am schlimmsten ist: Berlinisch sei eigentlich Sächsisch, nur niederdeutsch ausgesprochen. Oder, wie es 1927 die Forscherin Agathe Lasch schrieb: »Der Lautgestalt nach ist es die im 16. Jahrhundert aus dem Obersächsischen entlehnte Sprachform.«

»Ick gloob et hackt!«, ruft mein innerer Berliner. Wir sollen verkappte Sprachsachsen sein? Wozu haben wir noch zu meiner Jugendzeit die alte Rivalität zwischen Preußen und Sachsen gepflegt, haben uns als »Berliner Großfressen« beschimpfen lassen und so schöne Verse gesungen wie: »Siehst du einen Sachsen liejen, / blas ihn auf und lass ihn fliejen«?

Wir sagen »Ick könnt ma uffrejen« – und nicht: »Da gönnt’schma uffräsch’n«. Obwohl, bei diesem »uff« fängt’s eigentlich schon an. Wenn man ganz ehrlich ist, gibt es durchaus viele Ähnlichkeiten zwischen uns und den Sachsen. Ich sag das jetzt mal ganz laienhaft. In beiden Dialekten wird bei bestimmten Begriffen aus dem »Ei« das »E«, wenn auch nicht beim Ei selbst, sondern etwa bei »Beene«, »breet« oder »heeß«. Aus dem »Ü« wird ein »I«: »Fieße«, »sieß«, »Kieche« (wie man es noch bei alten Berlinern hörte: »Du bist meene kleene Sieße«). Aus dem »Au« wird ein »O«: »glooben«, »koofen«, »loofen«, »ooch«.

Sogar grammatikalische Ähnlichkeiten scheint’s zu geben. »Wem seine Jacke is’n dis?« – das könnten beide sagen, auch wenn der Sachse eher »wääm« sagt und der Berliner am Ende »dit«. Aber »dit«, »wat« und »ick« sind eben plattdeutsche Anteile des Berlinischen.

Hübsche sächsische Sprüche, die ich mal von einem Freund hörte, könnte man sich auch in Berlin vorstellen: »Du hüppst wohl nich im Kreis?« oder »Du zieht wohl Nebenluft?« Allerdings kippen des Sachsens Laute mehr ins O, er spricht die Konsonanten weicher, also »g« statt »k« und »b« statt »p«. Oder genau umgekehrt, also härter.

Der Sachse ist nämlich ein Konsonantenverwechsler, was zu Missverständnissen führen kann. Der Sachse sagt: »Gommste zur Bardy mit Bekleidung?« – Der Berliner: »Biste blöde? Soll ick vielleicht nackt komm?« – »Nee, isch meene, ob de een mitbringst.« Mit solchen Sprachkaspern sollen wir wirklich verwandt sein? Nee, wa?

Jenau uff de Brülle

Die Ostsee ist die Badewanne der Berliner. Seit über 100 Jahren. Die Hauptstädter amüsieren sich hier »wie Bolle«. Zwischen ihnen tollen Familien aus Dresden, Halle, Suhl, Köln, Frankfurt oder Hannover herum. Das Meer selbst merkt man in diesem Jahr übrigens kaum. Es schwappt träge ans Ufer.

»Seltsam«, sagt meine Frau, während wir auf Rügen am Strand liegen. »Zehn Meter weiter, auf der Promenade, tun sie alle noch piekfein. Und hier lassen sie sämtliche Hemmungen fallen. Bloß, weil Sand rumliegt.«

Ein Mann spielt mit seinen Söhnen Fußball. Der Ball knallt einer Frau an den Kopf. Die schreit: »Mensch, jenau uff de Brülle! Se könn doch hier nich so wild rumschießen!« Sie hält ihre lädierte Sonnenbrille hoch. »Tschuldijung«, murmelt der Mann und geht mit den Söhnen ein paar Meter weiter.

Nebenan füttert jemand fleißig Möwen. Die werden immer dreister. Eine kackt auf den Strandkorb, eine andere hackt ein Loch in eine Luftmatratze. Geschrei und Gezeter. »Se gönn doch de Monstervieschor hier nä oo’ noch anfüddorn«, ruft ein Sachse wütend.

In Sichtweite beginnt der FKK. Hier liegen die, die schon immer hier lagen. Buchstäblich gemeint. Oma und Opa zeigen freimütig die Spuren ihres wechselvollen Lebens. Die Enkelin behält den Bikini an. Wozu hat man das teure Ding sonst gekauft?

Und dann gibt’s jene Leute, die nie loslassen können. Wie den Arzt im Nachbarstrandkorb. Er telefoniert stundenlang mit seiner Thüringer Klinik, während die Kinder ein Loch bis Australien buddeln. Einer seiner Doktoren-Kollegen habe sich im Nachtdienst sehr gelangweilt, erzählt der Arzt jemandem am Handy. Aus lauter Forscherdrang habe er einen Tennisball mit Metallteilen gefüllt und in den Kernspintomografen gelegt. Natürlich sei das sauteure Gerät kaputtgegangen. Nun müssten extra Spezialisten aus Frankreich kommen und es reparieren.

Gott sei Dank passiert so was nicht an der Charité, denke ich. Meine Frau murmelt: »Endlich erfahre ich mal, wo unsere Kassenbeiträge bleiben.« Ja, man braucht keine Detektive, um den Idiotien dieser Welt auf die Spur zu kommen. Ein Urlaub am Strand reicht vollkommen.

Jedichte, die nur in Berlin jehn

In einem Buch fand ich ein Gedicht von Kurt Tucholsky mit dem Titel »Singt eener uffn Hof«, von 1932. In der letzten Strophe heißt es:

Der Blumentopp vor deinen Fensta,

der duftet in dein Zimmer rein …

Leb wohl, mein liebes Kind, und wennsta

mal dreckich jeht, denn denke mein –!

So etwas funktioniert nur auf Berlinisch. Denn auf »wennsta« lässt sich eben viel reimen – neben »Fensta« noch »Jespensta«, »du rennst da«, »du pennst da« und anderes mehr. Was dagegen reimt sich auf »wenn es dir«, was ja die hochdeutsche Variante wäre?

Natürlich juckt es mich, das poetische Potenzial des Berlinischen weiter zu erschließen. Das steckt ja schon in seiner herrlichen Grammatik, etwa in der strengen Vermeidung des Genitivs. Da heißt es nicht »dessen Schwester«, sondern »dem seine Schwelle«. Und auch nicht »ihr Mann«, sondern »der ihr Mann« oder »der ihr Oller«.

Wie geht man zum Beispiel vor, wenn man folgenden Konflikt lyrisch darstellen soll: Der Bruder will mit seiner Schwester noch nachts in die Bar gehen, um richtig abzufeiern, doch deren Mann ist dagegen. Das hört sich auf Berlinisch etwa so an:

Die Edeltraud der ihre Atze

will inne Bar bis früh um vier.

Dem seine Schwelle zieht ’ne Fratze,

denn der ihr Oller sacht: Bleib hier!

Welche wunderbaren Varianten ergeben sich auch aus der eigenwilligen Konjugation von Verben! Man nehme zum Beispiel »haben« mit der schönen Wortkette: habick, haste, hatta, hatse, hattet, hamwa, habta, hamse. Schöne Verse lassen sich hier drechseln:

Da is’n Loch, wo einst’n Stamm war.

Habt ihr den Baum jefällt? Ja, hamwa!

Nun steht se da und hat ’ne Glatze.

Hat se sich selbst rasiert? Ja, hat se!

Den janzen Abend ihr Jeschnatter!

Hat er sich fortjemacht? Ja, hatta!

Die Wolken ham die Welt verschattet.

Und hat’s jerejnet? Ja, Mann, hattet!

Das Berlinische wimmelt von knappsten Fragen und Ausrufen. Ich denke an: »Wat’n?«, »Wie’n?«, »Is’n?« und »Wat soll’n dit?« Diese lassen sich wunderbar lyrisch einsetzen:

Der Tach is rum, ick fühl ma knülle,

sauf ma de Birne voll mit Sprit.

Du kiekst ma an durch deine Brülle

und frachst ma: »Ej, wat soll’n dit?«

Die doofe Karre hat’n Platten.

Da stehn wa nu mit unsern Jlück

und komm nich weg. Doch du sachst: »Wat’n?

Da loofen wa dit kleene Stück!«

Und dann diese seltsamen Berliner Laute, hinter denen Außenstehende den Sinn oft nicht erkennen, zum Beispiel »Oogen« (statt Augen – manchmal auch »Ooren«) und »Oan« (statt Ohren). Hier schafft erst der Reim Klarheit:

Hast de Tomaten uff de Oogen?

Bist inne S-Bahn du jeborn?

Du lässt de Tür uff, unjelogen,

Und ick? Ick krieje schlimme Oan!

Auch aus den typischen Berliner Zeitformen à la »war jewesen« und »hamwa jemacht jehabt« kann man Schönes produzieren:

Mann, wo war ick nur jewesen?

Hab jemacht jehabt am Tresen

Schulden, eene janze Latte,

weil viel Durscht jehabt ick hatte!

Morjens früh beim Schlächter war ick,

Knast jehabt ick hab, det saar ick!

Eeen Stück Fleesch, janz kleen, mit Knochen,

hab jeschonken ick jekrochen!

Letzteres ist übrigens eine Berliner Wendung, die ich von meinem Opa gelernt habe.

Und für eines der wohl wichtigsten Wörter des Berlinischen – nämlich »icke« – könnte vielleicht folgender Vers stehen:

Die Worte Brücke, Stücke, Krücke,

ooch Stricke, Blicke und – naja –

ooch Zicke reimt sich voll uff Icke.

Komm, Alta, ej. Da kiekste, wa!

Sieben Mal um die Erde

Halleluja, Hurra, Schnätterätäng! Meine S-Bahn auf der Linie S3 fährt seit Montag endlich wieder durch, von Erkner bis Westkreuz. Seit 12. Dezember 2011 hatte ich auf meiner Premiumstrecke in die Stadt täglich am Bahnhof Ostkreuz umsteigen und treppauf, treppab trotten müssen. Nicht dass ich gejammert hätte. Aber es ging doch viel Zeit verloren.

Jetzt – fünf Jahre und acht Monate später – rollt die Bahn wieder durch. Ursprünglich hätten es vier Jahre sein sollen, das nur nebenbei. Man möchte trotzdem fast rufen: Schau aufs Ostkreuz, lieber Flughafen BER! Dann siehst du, dass auch irgendwann mal was fertig werden kann!

Ich habe gut 50 Jahre Geschichte der Erkner-Linie miterlebt. Als Zweieinhalbjähriger das erste Mal bewusst. Mit dem Kinderwagen fuhr man mich von Köpenick aus an einen geheimnisvollen Ort – »nach Berlin«! So nannten die Köpenicker die Innenstadt. Rund um den Alex liefen viele Leute umher, manche mit Fahnen, Trommeln und Trompeten. Das Ganze nannte sich Deutschlandtreffen 1964. Ich nannte es »Plumptabumm«.

Von da an wollte ich immer wieder da hin. Ja, ich bin es. Ich habe den Schlachtruf »Nach Berlin, nach Berlin!« erfunden. Er wurde erst viele Jahre später von den Schwaben übernommen. Doch irgendwann erkannte ich enttäuscht, dass nicht jedes Mal, wenn wir an den Alex fuhren, »Plumptabumm« angesagt war. Manchmal ging es auch nur ins langweilige Kaufhaus.

Die Gestalt der S-Bahn wandelte sich mit der Zeit. Ich kenne noch die Raucherabteile und Holzbänke. Der alte Mann, der die Fahrkarten knipste, verschwand irgendwann. Ebenso die blechernen Richtungsanzeiger, die der Zugabfertiger mit einer Stange ziehen musste.

Aber die Strecke ist geblieben. Auf ihr habe ich viele Geschichten erlebt. Obwohl das »Rostkreuz« knirschte, die Wagen, Gleise und Weichen vergreisten, wurde gefahren. Wenn die Türen einfroren, wurden sie eben freigekloppt. Ich bin mit meiner ersten Liebe in dieser Bahn gefahren. Mit der zweiten auch. Später dann mit Frau und Kindern.

Am 2. Juli 1990 erlebte ich den historischen Moment, als am Bahnhof Köpenick nicht mehr »Friedrichstraße« angezeigt war, sondern »Wannsee«. Die Strecke hatte sich mehr als verdoppelt. Seit fast 29 Jahre lang zuckle ich nun fast täglich auf ihr zur Redaktion. Es sind 18,3 Kilometer bis zum Alex. Und nach der Arbeit wieder zurück. Ich habe ausgerechnet, dass ich in dieser Zeit etwa 276.000 Kilometer gefahren bin. Oder, bildhafter gesagt: fast sieben Mal um die Erde.

Meine Frau bleibt angesichts dieser Rechnung ungerührt. Sie fragt nur: »Gibt’s eigentlich auch einen Vielfahrer-Bonus? Wär doch ’ne Idee.« Ansonsten ist sie wohl die Einzige in dieser Stadt, die bedauert, jetzt in Ostkreuz nicht mehr umsteigen und treppauf, treppab laufen zu müssen. Sie sagt: »Das war doch ein Super-Fitnessprogramm.«

Naja, es gibt noch genug andere Bahnhöfe in Berlin, auf denen sie trainieren kann.

Tapsen mit dem Monsterschuh

Wenn ich nachts mal raus muss, steige ich in einen klobigen Monsterschuh. Es ist eine Art mobiler Kunststoff-Gips, wenn man so etwas überhaupt sagen kann, mit Plastikschnallen und Klettverschlüssen. Mit dem schaffe ich es dann ohne Schmerzen aufs Klo.

Ein Arzt im Krankenhaus hat mir den Schuh verschrieben, um den Vorfuß ruhig zu stellen. Über ein Vakuumventil kann man das Ding übrigens aufblasen, dass es sich passgenau an den Fuß presst. Die Diagnose lautet: Marschfraktur. Oder, um ganz korrekt das medizinische Fach-Portal zu zitieren: Es handelt sich um »eine bei Rekruten eintretende Frakturierung im Bereich der Mittelfußknochen«. Kurz: ein Bruch durch Materialermüdung. Wie bei der Achse eines ollen Ochsenkarrens.

»Sorry, Doktor«, habe ich gesagt, »ich bin kein Rekrut. Ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch und marschiere nicht über den Kasernenhof. Schon in meiner Grundwehrzeit habe ich mich erfolgreich vor dem 25-Kilometer-Marsch gedrückt. Wie kann ich mir da den Fuß brechen?« – »Tja, mein lieber Patient, gucken Sie sich doch mal Ihre Füße an!« entgegnete er. »Da finden Sie von selbst die Antwort! Sie haben Plattbeene. Die könnte man direkt im Orthopädie-Lehrbuch abbilden!« Wenn man mit diesen Füßen zu viel herumlaufe, zumal in falschem Schuhwerk, könne man sich durchaus mal was brechen, sagte er. »Niemand von uns wird jünger.« Schon für diese weise Bemerkung war er sein Honorar wert.

Auf der Straße traf ich dann meinen alten Schulkumpel. Der starrte auf meinen grauen Monsterschuh und rief: »Ej, du willst wohl ooch zur ISS. Wo haste denn den Rest des Raumanzugs jelassen?« Daraufhin schmiss er sich weg vor Lachen.

Dummerweise hatte ich den Schuh ja wirklich kurz vor dem Start des elften Deutschen ins All bekommen. Alexander Gerst ist, wie man weiß, jüngst mit einer russischen Rakete zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Sein Raumanzug für Außenbordeinsätze sieht ein bisschen so aus wie mein Schuh, nur eben in der Ganzkörpervariante.

Nun gleitet unser All-Deutscher da oben sanft durch die Schwerelosigkeit. Seine Knochen schweben federleicht mit ihm herum. Währenddessen teste ich hier unten weiter die Erdanziehungskraft. Ich spüre bei jedem Schritt, dass unsere Füße einst Hände waren, mit langen, zarten Knochen. Mit ihnen schwangen sich unsere Vorfahren von Ast zu Ast. Und heute latschen wir darauf herum. Irgendwas ist da schiefgelaufen.

Neusprech versus Berlinisch

In einem Berliner Bezirk fällte man jüngst 20 große, kerngesunde Bäume, die dem Besitzer eines Grundstücks im Weg standen. Bürger protestierten, und sie erhielten die Antwort, es handle sich um eine »Erneuerung der Baumgruppe«.

Da war es wieder: Der Begriff für einen noch gar nicht gewissen Prozess, eine eventuelle Neupflanzung, wird vom Amt ganz selbstverständlich für den Akt des sinnlosen Fällens verwendet. Ein klarer Fall von Neusprech.

Newspeak – dieser Begriff stammt aus George Orwells Roman »1984« und bedeutet die Verwandlung der Sprache in ein Instrument, mit dem man Dinge neutralisieren und beschönigen kann. Anstelle gefühlsbetonter Wörter wie schlecht oder mies sagt man einfach: ungut, plusungut oder doppelplusungut. Ungutdenkvoll sein, also negative, kritische Gedanken zu haben, ist nicht nur für totalitäre Systeme gefährlich. Nein, auch für jede andere Gesellschaft, in der Leute unbehelligt von Kritik durchregieren wollen. Denn wenn Missstände klar benannt werden, gibt es Unruhe. Und mit der Sprache lassen sich die Dinge verschleiern.

Die Atommülldeponie heißt »Entsorgungspark«. Oh, ein Park – schattig und grün! »Zeitkritisch« bedeutet nicht mehr wirklich »zeitkritisch«, also den gegenwärtigen Zustand kritisierend. Sondern es soll ausdrücken, dass die Zeit für irgendwas knapp wird. Also, macht schnell, hopp, hopp!

Und so geht es immer munter weiter.

Im Folgenden nun zur Illustration des Ganzen die Rede eines Hausmeisters in zwei Varianten: in modernem Neusprech und in berlinischer Übersetzung:

Neusprech: »Ich verwirkliche mich als Facility Manager in einem Wohnpark. Davor war ich als Klarsichttechniker tätig, aber als solcher konnte ich mein Potenzial lediglich suboptimal entfalten.«

Berlinisch: »Ick bin Hausmeesta in so ’nem Prolo-Jetto. Früher war ick Fensterputzer, war aber’n echter Scheiß-Job.«

Neusprech: »Ich hatte ein Fördergespräch beim Management, wo ich endlich einmal ausführliches Feedback zu meinen Leistungen bekam. Ich erfuhr, ich sei eine dynamische Persönlichkeit, der Typ des Generalisten. Auch meine kreative Buchführung wurde erwähnt. Man gab mir Einblick in den negativen Ertragsüberschuss des Unternehmens und in die Planungen zum Outsourcing des Facility Managements. Ich bin dankbar für die damit verbundene Entscheidungshilfe.«

Berlinisch: »Mein Boss, der Knallkopp, hat ma zu sich jerufen und ma rund jemacht wie’n Buslenker. Ick wär faul, vorlaut und weeß imma allet besser, hatta jeschrien. Ick hätt von nix ’ne Ahnung. Außerdem hat er Wind bekommen, dass ick bei die Bücher trickse. Au weia! Dann hatta jetobt: Hier wär sowieso bald Sense, die Verluste wärn riesich, der janze Laden würd dichtjemacht. Den übernimmt jetzt ’ne private Hausbesorjerfirma. Ick bin so wat von sauer!«

Neusprech: »Nun stelle ich mich neuen Herausforderungen. Ein Rückbau des Wohnparks ist angedacht, derweil warten andere Betätigungsfelder auf mich. Ich bilde mich in den eigenen vier Wänden politisch weiter, orientiere mich zu Themen wie Diätenanpassung oder den Abbau von Subventionen und Steuervergünstigungen.«

Berlinisch: »Ick sitz jetz su Hause und sauf. Die Bruchbuden wern sowieso bald abjerissen. Wozu braucht’s da noch’n Hausmeesta? Ick glotz den janzen Tach in de Röhre. Dort erzähln se, det die Abjeordneten den Hals nich voll jenuch kriejen. Aba dem armen Mann in de Tasche greifen, dit könnse!«

Neusprech: »Dank der progressiven Preispolitik bin ich in der Lage, Easy Shopping zu betreiben. Schmackhaftes Separatorenfleisch kommt bei mir frisch auf den Tisch. Ich sehe keinen Grund zur Besorgnis.«

Berlinisch: »Allet wird teurer, ick muss ma Sachen uff Raten koofen und Schlachtabfälle fressen. Aber mir is eh allet ejal.«

Neusprech: »Nun fliege ich Last Minute in die lang ersehnten Erlebnisferien. Der Reiseprospekt offeriert mir ein idyllisches Familienhotel mit Luxus-Suite im griechischen Stil und Meeresblick. Wellness und kulinarische Genüsse – das habe ich mir verdient.«

Berlinisch: »Ick hab meen letztet Jeld zusamm’jekratzt und sitze im Fliejer – dit billichste Anjebot inne Tasche: een abjewracktet Hotel, wo de Blaren rumtoben. Billijet Zimma mit Bett, Tisch und Stuhl. Und irjendwo hinta die Mauer dit Meer. Aber ejal: Ick werd fressen und saufen, bis ick platze. Nix solln se haben!«