Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BeBra Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

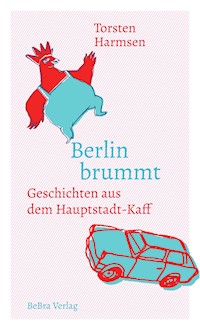

Torsten Harmsen verwandelt skurrile Begebenheiten aus dem Berliner Alltag in pointierte und humorvolle Geschichten. Seine Betrachtungen lassen dabei nichts Menschliches aus – von überforderten Paketboten, Sperrmüll im Wald, nervigen Meckeronkels und wirren Corona-Frisuren bis hin zu komischen Geräuschen aus dem All. Ironische Distanz gepaart mit Herzlichkeit und echtem Interesse an den Berlinern und ihren Marotten machen dieses Buch zu einem kurzweiligen und klugen Vergnügen, das sich hervorragend auf dem heimischen Sofa, aber auch beim Warten auf den Bus oder während nächtlicher U-Bahnfahrten genießen lässt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Torsten Harmsen

Berlin brummt

Geschichten aus demHauptstadt-Kaff

BeBra Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.

E-Book im be.bra verlag, 2022

© der Originalausgabe:

be.bra verlag GmbH

Berlin-Brandenburg, 2022

Asternplatz 3, 12203 Berlin

Lektorat: Matthias Zimmermann, Berlin

Umschlaggestaltung: Manja Hellpap, Berlin (Illustrationen: Nina Pagalies)

ISBN 978-3-8393-4138-4 (epub)

ISBN 978-3-8148-0260-2 (print)

www.bebraverlag.de

Berlin is ja so jrooß

(Statt eines Vorworts)

»Berlin is ja so jrooß, so jrooß, so jrooß!/ Denkt man, man kennt Berlin, / denn ist’s schon wieder jrößer, als wie et früher schien«, sang einst der Komiker Otto Reutter. Das war 1913, und »so jrooß« war Berlin damals noch gar nicht. Das alte Stadtgebiet reichte vom Wedding bis zum Halleschen Tor und von Friedrichshain bis zum Tiergarten. Doch nur sieben Jahre nachdem Reutter sein Couplet gesungen hatte, wurde Berlin plötzlich zur flächenmäßig zweitgrößten Stadt der Welt – hinter Los Angeles. Zuvor hatte es sieben umliegende Städte und Dutzende Dörfer und Gemeinden geschluckt. Es rülpste kurz und sagte: »Ick heiße Jroß-Berlin, mein Freundchen! Damit de’t weeßt.«

Und – schwupps – war auch mein Opa, ein 16-Jähriger Köpenicker Junge, zum echten Berliner geworden.

Wachstum ist für Berliner also überhaupt nichts Neues. Zunehmende Enge, wie sie heute oft beklagt wird, auch nicht. Es hatte auch schon viel früher begonnen. Wer im Jahre 1800 geboren wurde, purzelte in eine Stadt mit 172.130 Einwohnern, heute etwa zu vergleichen mit Aachen und Bielefeld. Seinen 80. Geburtstag feierte er dann in einer Millionenstadt. Die Industrialisierung hatte in wenigen Jahrzehnten 950.000 Menschen zusätzlich nach Berlin gespült. Sie wohnten meist zusammengepfercht in Mietskasernen.

Wie eng es in der Stadt einmal war, kann man sich kaum noch vorstellen. Der Berliner Autor Josef Wiener-Braunsberg bedichtete vor hundert Jahren eine Fahrt in der überfüllten Hochbahn: »Hüte, die verbeult sind, / Oogen, die verheult sind,/ und am Körper Flecken blau und jrien: / Dieset Volksvajnüjen, / und in ›vollen Züjen‹, / Mensch, det jiebt et doch bloß in Berlin!«

Ich gebe es zu: Auch meine Familie hat dazu beigetragen, die Stadt mit noch mehr Menschen zu füllen. Meine Oma kam in den 1920er Jahren mit zwei Schwestern aus Thüringen hierher, um Arbeit zu finden. Sie lernten Männer kennen, junge Arbeiter, und gründeten selbst Familien. Allein meine Oma und mein Opa hinterließen fast 40 direkte Nachkommen, von den Kindern bis zu den Ururenkeln. Sie haben sich also verzwanzigfacht. Meine Frau und ich haben sich bisher nur verdoppelt. Und ein kleines Enkelchen ist dazugekommen. Es ist noch Luft nach oben.

»Du bist Ur-Berliner? Wow, was ganz seltenes!« – so reagiert mancher, wenn ich erzähle, dass ich hier geboren bin. Aber was heißt das schon? Fast jeder »echte Berliner« hat Vorfahren von außerhalb. Wenn ich in den Spiegel blicke, sehe ich ein rundes Gesicht mit schmalen Augen. »Deine Vorfahren stammten aus den Weiten der mongolischen Steppe«, sagt meine Frau, und blickt mich mit ihren blauen Skagerrak-Augen an. Meine große Tochter hat wilde Locken und einen südfranzösischen Einschlag. Woher eigentlich? Einer meiner Onkel sah aus wie ein mexikanischer Mariachi-Sänger, den ich mal auf einem Plattencover gesehen habe. Wann war dieser Mexikaner eigentlich hier? Wir werden es wohl nie erfahren.

Die folgenden Texte stammen großenteils aus der Kolumne »Harmsens Welt«, die ich wöchentlich für die »Berliner Zeitung« schreibe. Darin geht es nicht nur um Herkünfte und die Veränderungen der Stadt. Es geht auch um eine ganz bestimmte Berliner Art, die Dinge zu sehen. Das Berlinische spielt dabei eine wichtige Rolle – auch wenn es heute immer weniger Leute sprechen und »das Berlinern« für manche unangenehm daherkommt.

Aber ich sehe noch immer eine große Stärke in diesem sogenannten Metrolekt, der sich ständig verändernden Stadtsprache. Sie kann sehr kreativ sein, wie ja auch die Literatur zeigt, ob bei Glaßbrenner, Fallada, Döblin oder Tucholsky. Unzählige Begriffe und Sprüche entstanden, um Dinge zu ironisieren oder schlagfertig reagieren zu können.

Sachliche Zusammenhänge lassen sich sehr schön in Hochdeutsch beschreiben. Aber wenn es emotional wird, schaltet sich bei mir oft der »innere Berliner« ein.

Es gab genügend Gründe, emotional zu werden in den vergangenen Jahren, in denen diese Geschichten entstanden – ob es um den Aufstieg des 1. FC Union, seltsames Politiker-Gehabe, Müllberge im Wald, Klimawandel oder Irrationales in der Corona-Zeit ging.

Mein »innerer Berliner« hat sich das Recht herausgenommen, alles zu kommentieren. Manchmal ging der Blick auch weit über Berlin hinaus, in die Ferne des Universums oder die Tiefe des Unerklärlichen – wenn etwa jemand behauptete, ständig einen seltsamen Brummton in Berlin zu hören. Da kann man nur sagen: Ist doch ganz klar. Berlin brummt! Warum das so ist, kann man in diesem Buch erfahren.

Torsten Harmsen

Die Gesänge der Heere

Wo warst du, als die Amis auf dem Mond … äh, äh, nee, Moment: Wo warst du, als Union, der Fußballverein in deiner Nachbarschaft, in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist? Wenn man mich das eines Tages fragen wird, dann werde ich folgendes erzählen: Nun, ich habe aus dem Fenster geguckt. An mir zogen lauter rot-weiße Leute vorbei – mit und ohne Flaschen in der Hand. Am Himmel dröhnte ein Hubschrauber. Stundenlang. Die Luft roch nach Rauchtöpfen und Bengalos. Noch um zwei Uhr nachts knallte es vor meinem Fenster. Die BVG schrieb im Internet, der Verkehr sei zusammengebrochen. Und da wusste ich, dass es mit dem Aufstieg geklappt hatte.

»Du bist’n richtja kleena Ignorant«, blubbert mein innerer Berliner. »Da wohnste een paar Schritte von dit Stadjon entfernt, bist’n uralter Köpenicka, aber Unjoon int’ressiert dir übahaupt nich. An so ’nem sensatzjonellen Tach kiekste nur aus’m Fensta. Wat bist’n du für’n Lokalpatrijot?«

Moment mal, oller Meckerkopp!, sage ich zu ihm. Ich freu mich ja für Union. Aber eben auf andere Weise.

Die erste Begegnung mit dem Verein hatte ich als kleiner Schüler, als plötzlich ein Großer auf mich zukam, mir den Finger in die Brust piekte und drohend fragte: »Unjoon oder Be-Eff-Zeh?« Ich wusste gar nicht, was er meinte. Die Frage ähnelte anderen sinnlosen Fragen wie: »Beatles oder Stones?«, »Abba oder Smokie?, »Fix oder Foxi?«, »Latsch oder Bommel?«

Union oder BFC? Das war allerdings wirklich eine Glaubensfrage damals. Das lernte man bald, wenn man im Osten aufwuchs. Heute wird das gern zugespitzt auf Union als »Underdog aus Köpenick« und BFC Dynamo als »Stasi-Verein«. Die Wirklichkeit war komplizierter, aber ich hatte immer das Gefühl, dass der Club gleich bei mir um die Ecke aus offizieller Sicht ein Schmuddel-Image hatte.

Ich freu mich wirklich, dass der oft von Pech verfolgte, sogar einst vom Bankrott bedrohte Verein sich nicht nur am eigenen Fan-Schal aus dem Sumpf gezogen hat, sondern auch so richtig durchstartet. Die Fans haben für ihn geblutet, zu Weihnachten singt das ganze Stadion immer so schön. Und in meiner Umgebung brennen so viele nette Leute für Union, ob mit oder ohne Bengalos, dass man die Truppe einfach gernhaben muss.

Für mich ist die Zuneigung aber eher platonisch. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne mal einen trinke. Jedoch nicht in Stadien, von wegen der Blase und so. Ich wäre wohl bei jedem wichtigen Tor auf dem Klo.

Aber oft blicke ich bei Spielen hinüber und sehe das Stadion in einer hellen Leuchtwolke liegen, wie ein Ufo. Ich schaue mit nachsichtigem Seufzen auf unsere Straße, in der auch noch das kleinste Mauseloch zugeparkt ist. Stolz scheppert die »Eisern-Union«-Hymne zu mir herüber, geschmettert von Nina Hagen mit reibeiserner Stimme. Ich höre, wie Spieler angesagt werden – gefolgt von einem tausendfachen »Hu-ha-ho«. So klingt es jedenfalls aus der Ferne. Soll aber »Fußballgott« heißen.

Und nun erwarte ich mit leicht verkrampftem Lächeln (jede Liebe hat auch Schattenseiten) die Zeiten, in denen sich »50 Prozent mehr Besucher« durch unsere Nebenstraßen wälzen werden. Wenn die krachledernen Bayern erst zu zehnt nebeneinander an meine Hauswand pinkeln, dann weiß ich, dass man auch für eine platonische Liebe Opfer bringen muss.

Der Hobby-Historiker in mir findet es übrigens hoch spannend, welch eine Wucht Trommeln und tausendstimmige Gesänge haben können, wenn man sie aus gewisser Ferne hört. Ich denke an alte Römer-Schlachten. So also muss es sich angehört haben, wenn 10.000 Mann im Wald standen, auf ihre Schilde schlugen und grölten. Da konnte man nur noch weglaufen oder sich in die Hose machen. Doch heutzutage ist es zum Glück nur Fußball.

Lustvoll um die Ecke denken

Auf der Straße sagte dieser Tage jemand zu einem anderen, der ihm offenbar nicht zugehört hatte: »Wasch dir mal die Füße, damit der Dreck nachrutscht!« Der Spruch ist alt, zugegeben, aber er zeigte mir mal wieder, wie gern der Berliner doch um die Ecke denkt. Man könnte natürlich einfach sagen: »Wasch dir mal dir Oahn!«, aber den Berliner reizt es eher, den Umweg über die Füße zu nehmen. Oder über den Hintern: »Du sitzt wohl uff deinen Oahn?«

Nach demselben Prinzip der Umlenkung funktioniert eine der beliebtesten Berliner Szenen: Ein Tourist kommt in einen Bäckerladen und fragt: »Kann man bei Ihnen auch Kaffee trinken?« Die Bäckersfrau antwortet: »Ja, wenn wa hier Wasser einlassen, könn Se hier ooch schwimmen.« Natürlich ist das frech. Aber eigentlich auch genial, denn es handelt sich um eine geschickte Methode, den Geist des Kunden von einer normalen Situation (natürlich bieten manche Backgeschäfte auch Kaffee an!) auf eine absurde umzulenken, damit er an seinen Erwartungen zweifelt und ganz schnell den Laden verlässt.

Verbreitet ist im Berlinischen auch das Denken in Gegensätzen. Es ist ohnehin ein Mittel der Ironie, und der Berliner wird gerne mal ironisch. So sagt der Busfahrer: »Bleiben Se ruhich im Türraum stehen, ick kann warten. Ick hab den janzen Tach Zeit«, obwohl er genau das Gegenteil meint. Man sagt auch jemandem nicht einfach so: »Pass mal auf, dein weißet Hemde ist schon janz schön dreckich. Wasch et doch mal wieder!« Nein, man muss es über die Bande formulieren: »Teer mal dein’ Kraaren wieder nach, da kommt ja schon det Weiße durch!«

Dieses Beispiel stammt vom Berliner Autor Walter Kiaulehn (1900–1968), der davon sprach, dass das Berlinische vom Antithetischen lebe. Er gab auch gleich ein historisches Beispiel: Auf einer Zeichnung von Gottfried Schadow unterhalten sich zwei Frauen über Ausflüge ins Grüne. Die eine sagt: »Mein Mann ist ooch sehr fort Jriene. Bloß er hat nischt rechtet davon, er is immer jleich blau!«

Was hier ein einfaches Spiel mit unterschiedlichen Farben ist, wird in einem anderen Beispiel Kiaulehns komplizierter: Ein Berliner wird gefragt, ob er den alten Dichter Stefan George kenne, der vor etwa hundert Jahren einen Kreis von Anbetern um sich geschart hatte. Der Berliner sagt: »Stefan George? Det is doch der, der wie ’ne olle Frau aussieht, die wie’n oller Mann aussieht!« Wer schon mal ein Bild des alten Stefan George gesehen hat, der weiß: Treffender kann man es nicht beschreiben.

Bis heute nutzt mancher Berliner die Methode des Antithetischen. Von meiner über 80-jährigen Tante aus Lichtenberg hörte ich schon mal das typische Berliner Kompliment, an eine Bekannte gerichtet: »Mensch, du bist schlank wie ’ne Pinie«, obwohl es im Original Zypresse heißt. Man sollte sich im Internet mal diese beiden Baumtypen angucken, um zu erkennen, welches nun das wirkliche Kompliment ist.

Auch ich bin ein leidenschaftlicher Antithetiker. Wieso Sprichwörter so lassen, wie sie sind? Stimmt es denn wirklich noch, dass die Morgenstunde Gold im Munde hat und Müßiggang aller Laster Anfang ist? Sympathischer sind mir Sprüche, die die ganze Absurdität solcher moralisierenden Weisheiten zeigt, etwa: »Morjenstunde is aller Laster Anfang!« – »Müßichjang hat Jold im Munde!« – »Wer nich arbeetet, soll wenichstens jut essen!« – »Wer hoch steicht, kann weit kieken!«

Zu historischen Jubiläen wird zum Beispiel immer wieder Gorbatschows Vorwende-Spruch »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben« zitiert, obwohl er das offenbar nie so gesagt hat. Egal. Gerade dieser Spruch reizt meinen inneren Berliner zum endlosen Variieren. Etwa so: »Wer zu spät kommt, der kann jetrost als erster wieder jehn!« – »Wer zu spät kommt, der muss janz rechts loofen, damit er nich mit die zusammenstößt, die zu früh jehn!« Und andererseits: Zu früh zu kommen, ist ja auch nicht schön.

Kleine dreiste Perlen

»Schreib doch mal was über das Berlinern und die Intelligenz!«, bat mich eine Kollegin. Es herrscht ja durchaus das Vorurteil, dass heftig berlinernde Zeitgenossen nicht besonders helle sind. Und Intelligenz – das ist in der Psychologie ein Sammelbegriff für die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen.

Nehmen wir aber nur mal folgende Szene: Ein Mann kommt zum BVG-Ticketschalter und sagt: »Ich möchte gern zum Tierpark.« Darauf der Ticketverkäufer: »Als wat’n?«

Die Antwort klingt zunächst dreist und unfreundlich. Doch dann sieht man im Geiste den Mann, der zum Tierpark will, als lustigen Affen umherspringen. Oder als Känguru. Oder als Eichhörnchen. Und muss zugeben: Der Ticketverkäufer hat in kürzester Zeit eine kleine Pointe produziert. In typisch Berliner Art. Und wer so was kann, der muss intelligent sein.

Ich glaube, dass auf vielleicht hundert dreiste Berliner Antworten eine einzige Perle kommt. Allein dafür aber lohnt es sich, die trockene, schlagfertige Berliner Art zu erhalten und zu pflegen. So wie es einst berühmte Leute taten. Zum Beispiel der Maler Max Liebermann, Präsident der Preußischen Akademie der Künste. Von dem ist ja der Spruch überliefert »Ick kann jar nich so ville fressen, wie ick kotzen möchte« – geäußert 1933 angesichts vorbeimarschierender SA-Truppen.

Ich fand gerade einen Artikel des Autors Hans Ostwald von 1932, der sehr schön Liebermanns Berliner Art beschreibt. So erhielt Liebermann eines Tages den Auftrag, eine Ölstudie von einem toten Pferd anzufertigen, das leider schon etwas stank. Aber er hielt tapfer aus und malte. »Als ick fertig war, war mir entsetzlich übel«, sagte er hinterher. »Ick ging nu zurück und übergab die Studie – und mir ooch!«

Ein anderes Mal besuchte eine Dame Liebermann und sagte hinterher: »Herr Professor, das war die schönste Stunde meines Lebens.« Er darauf: »Na, junge Frau, det wollen wir nich hoffen.« Und als man ihm in einer Gesellschaft die neue Gattin eines Komponisten vorstellen wollte, der bereits vier Ehefrauen gehabt hatte, sagte er: »Nee, danke, die überspring ick.«

Aber Liebermann war längst nicht der einzige, der das Berlinische zur ironischen Bewältigung einer Situation nutzte. Der Maler Heinrich Zille zum Beispiel soll sich einmal im Schloss Sanssouci auf einem Barocksessel niedergelassen haben, um ein paar Skizzen zu zeichnen. Der Museumswärter: »Sie sitzen auf dem Sessel von Friedrich dem Großen!« Daraufhin soll Zille ihn beruhigt haben: »Wenn Majestät kommt, mach ick die Flieje.«

Der Grafiker und Bildhauer Johann Gottfried Schadow wiederum – auch ein knorriger Berliner – fragte sich, warum alle Künstler eine Italienreise machen wollten. Dort sei es doch langweilig, »und de Bööme jefallen mir schon jar nich«, wie Fontane Schadow zitierte. »De eenen sehen aus wie uffjeklappte Rejenschirme und de andern wie zujeklappte.« Als eines Tages sein Schüler Christian Daniel Rauch an seiner statt einen großen Auftrag bekam, sagte Schadow trocken: »Mein Ruhm is in Rauch uffjejangen.«

Schadow hatte unter anderem die Quadriga auf dem Brandenburger Tor geschaffen. Als diese 1790 zum ersten Mal als Modell präsentiert wurde, motzten die Berliner, dass die körperlichen Proportionen der Siegesgöttin Viktoria misslungen seien. Prompt nannte man sie die »einzige Berlinerin ohne ein Verhältnis«.

Vielleicht wurde manches Zitat anekdotisch etwas überspitzt. Aber so ungefähr wird’s schon gewesen sein. Meckern kann jeder. Aber für witzige Sprüche braucht man schon ein bisschen Talent.

Hertha, du Flauschtapsi!

Wie kommen Tiere eigentlich zu ihren oft seltsamen Namen? Bei der Eisbärin Hertha im Tierpark haben wir es live mitverfolgen können. Sie heißt so, weil sich der Fußballclub gleichen Namens mit seiner Bewerbung als Pate durchsetzte.

Der Schwan bei mir um die Ecke dagegen heißt Günter. Er kam zu dieser Ehre, weil er sich nicht wie ein normaler Schwan verhielt. Er fiel dadurch auf, dass er im Winter tagelang mitten auf dem Gehweg neben unserem Flüsschen Wuhle lag. Irgendwann pappte jemand die Nachricht an den Baum, dass er Günter heiße und mit gekochten Kartoffeln gefüttert werden sollte. Heute lebt er immer noch am Ufer. Nichts stört ihn – kein Mensch, kein Hund, kein Fahrrad.

In dieser Woche haben wir auch über die Ente Uschi geschrieben. Die Stockente brütet bereits im dritten Jahr auf dem Balkon einer Leserin, von der sie auch den Namen bekam – »weil, fand ick toll«, so die Leserin.

Nehmen wir mal an, Uschi, Hertha und Günter kämen zusammen, um über ihre Namen zu diskutieren. Uschi hat vielleicht über ihre Nähe zum Menschen Zugang zum Internet bekommen und ist ein Ur-Berliner Wundertier, das beim stundenlangen Hocken auf den Eiern über die Welt nachdenkt.

»Jüntaaa!«, ruft Uschi und reckt ihren Schnabel in Richtung Schwan, »wie kann man nur Jüntaaa heißen?« Sie erklärt, der Name komme von »Gundheri«. Im Germanischen bedeute »gund« Kampf und »heri« Heer, und Kampfheer sei eben kein Name für einen Schwan. »Meen hübscher Langhals-Dschigolo«, schnattert die Ente, »ick würde dir nich Jünta nennen, sondern vielleicht Ciggi. Uff Lateinisch heißt der Schwan nämlich Cygnus, nag, nag.«

Ich muss Uschi recht geben. Denn was tun wir Menschen? Wir entscheiden ganz willkürlich, ohne die Zusammenhänge zu bedenken. Früher nannten die Berliner zum Beispiel einen berühmten Zoo-Elefanten Mampe – nach einer Schnapsfirma. Ich wünsche niemandem, in die Nähe eines besoffenen Elefanten zu geraten. Und welches Selbstwertgefühl sollen Flusspferde entwickeln, die man Knautschke, Schwabbel und Bulette ruft?

Sicher würden Tiere den Menschen viel passendere Namen geben. »Kiek ma, da kommt Plattfuß-Dickwanst, der uns immer die Nester kaputtmacht.« – »Ach, Goldhändchen ist wieder da. Sie stellt uns im Winter immer das Futterhäuschen auf.«

»He, du weißer Flauschtapsi«, schnattert die Ente weiter, diesmal in Richtung des armen Eisbärenmädchens. »Hertha? Dit is ja jar keen richtijer Name. Korrekt hieße dit Nertha. Wie ick jehört habe, is Hertha überhaupt erst entstanden, weil irjendeen Bekloppta vor mehr als hundert Jahren den Namen vom Jermanenjott Nerthus falsch jelesen hat.«

Die Ente Uschi flattert umher. »Und außadem, nag, nag. Eijentlich müsstest du ja Uschi heißen und nich icke! Uschi is nämlich die Koseform von Ursula, wat kleene Bärin heißt. Ick dajejen müsste Anna heißen, denn mein lateinischer Name lautet Anas platyrhynchos, dette’t mal weeßt, nag, nag.« Und noch etwas wurmt die Ente. Dass sie genau so heißt wie eine Ente Uschi aus Düsseldorf, über die man im Internet lesen kann. »Die hat sich nämlich im Nest jeirrt und Jänseküken ausjebrütet statt ihre eijenen. So wat blödet. Wahrscheinlich hatte se jrade de Brille nich uff, nag-nag. Dit kann mir uff meen Balkon nich passiern.«

Lauter Väter, die versagen

Es gibt große Aufregung über einen Edeka-Online-Spot zum Muttertag. Die Rede ist von »Skandal«, »Männerfeindlichkeit« und »Sexismus«. Worum geht es? Das Video zeigt Väter, die versagen. Sie vergessen bei der Smoothie-Produktion fürs Kind, den Deckel auf den Mixer zu tun, woraufhin alles durch die Luft fliegt. Sie sind unfähig, die Haare der Tochter zu kämmen, ohne dass es ziept. Sie werfen dem Kind beim Spiel den Ball ins Gesicht. Sie tun lauter doofe und täppische Dinge. Am Ende sagt ein Kind, an die Mama geschmiegt: »Mama, danke, dass du nicht Papa bist.«

Natürlich ist das Video selbst doof und täppisch, Muttertags-Werbung auf Kosten der Väter. Die Aufregung ist bewusst kalkuliert. Wenn das Internet-Filmchen kein Beitrag einer seriösen Firma wäre, sondern der hundertmillionste Gag-Bringer für irgendeinen Komik-Kanal, würde sich niemand darüber aufregen.

Denn die Idee ist überhaupt nicht neu. Der Papa als Lachnummer – im Alt-Berlinischen findet man das ständig. Auf den Zille-Karikaturen von vor hundert Jahren erschien der Vater verpennt, immer besoffen, von der Fabrikarbeit ausgenudelt. Mit den Kindern hatte »Vatan« nichts am Hut. Die hingen plärrend an »Muttans« Rockzipfel. Oft waren die Väter im Knast. »Unsa Vata is nach Moabit. Mutta is ’nen neuen holen jejangen«, sagt ein Kind auf einer Zille-Zeichnung zu den Nachbarskindern.

In einer Karikatur fläzt der Vater auf dem Sofa und erklärt den Kindern, dass er ihnen heute, an seinem Geburtstag, eine Extrafreude machen wolle. Und zwar: »Heut könnter mal’n ganzen Tach zu Vatern Ochse sagen, ohne det er euch verhauen dut!«

Seitdem hat sich viel verändert. Heute kümmern sich Mütter und Väter oft gleichermaßen liebevoll um die Kinder – und haben damit auch die gleichen Chancen, Fehler zu machen. Man kann noch so viel tun: Ratgeberbücher lesen, Sicherheitsleinen ziehen, Fahrradhelme und Knieschützer kaufen, mit dem virtuellen Hubschrauber über dem Kind kreisen – irgendwann passiert’s.

»Kannste dir erinnern«, mischt sich mein innerer Berliner ein, »wie de mal die S-Bahntreppe hochjeloofen bist, dit Kind uff de Schultern? Und wie de nich druff jeachtet hast, dass oben een Metallrahmen war, quer üba de Treppe. Wie tief dit Ding hing, haste erst jemerkt, als’n dumpfer Ton – boeeeing – über den janzen Bahnsteich schallte. Die Kleene war mit’n Kopp jegenjeknallt.«

Ich könnte meinen inneren Berliner erwürgen. Denn bei der Erinnerung an diese Szene zieht sich in mir noch immer alles zusammen. Der Dreijährigen war zum Glück nichts passiert. Sie lächelte nur etwas verwirrt, als ich sie von den Schultern nahm, sie untersuchte und umarmte. Heute erinnert sie sich nicht mehr daran.

Ja, ich könnte sehr gut in dem Video von oben auftauchen. Aber auch in einem Harmonie-Kitschfilm über Väter und Töchter. Je nachdem, welche Szenen man auswählt. Man kann ja Videos zu allem machen. Mit jeweils anderem Spruch am Ende: »Danke Papa, dass du nicht Mama bist« – »Danke Oma, dass du nicht Onkel Rudi bist« – »Danke Wuffi, dass du nicht Mama und Papa bist« – »Danke Erde, dass du nicht die Venus bist«. Denn dann könnten wir alle nicht atmen und auch keine schönen Filmchen mehr machen.

Kalle wird untergestukt

Ach ja, es ist in dieser Woche draußen mal wieder heiß geworden. Das merkt man daran, dass die Frauen plötzlich anfangen zu frieren. Sicher nicht alle, aber erstaunlich viele. Und zwar wegen der Klimaanlage. Die pustet kühle Luft ins Büro. Ich finde es eigentlich angenehm. Aber für manche ist es »ein Eisstall«. Sie ziehen Pullover über, setzen Strickmützen auf und holen selbstgehäkelte Pulswärmer aus der Tasche – zur Sicherheit. Es könnte ja der Blizzard durch den Raum fegen.

Abends sprach ich mit meiner Frau. Sie ist auch solch ein Wesen, das gerne mit der Wolldecke über den Schultern dasitzt, während ich im T-Shirt auf dem Sofa lümmle. »Warum frieren Frauen eigentlich so leicht?«, fragte ich. »Weiß nich«, sagte sie, »vielleicht, weil wir was Wichtiges schützen müssen.« – »Wir müssen ooch was Wichtiges schützen«, sagte ich. – Sie darauf: »Aber euers muss eher kühler gehalten werden.«

Soweit unser subtiles Gespräch. Aber ist es wirklich so, dass Frauen aus biologischen Gründen leichter frieren und sich deshalb Decken überwerfen? Ich suchte im Internet und fand folgendes: Die Oberhaut von Frauen ist um 15 Prozent dünner als die von Männern. Sie kühlt schneller aus, die Rezeptoren rufen: kaaalt! Die Körpermasse von Frauen besteht auch nur zu 25 Prozent aus Muskeln. Bei Männern sind es 40 Prozent. Und Muskeln produzieren ständig Wärme. Durch Zittern wird das bei Bedarf noch einmal verstärkt.

Und tatsächlich: Sinkt die Temperatur auf etwa 15 Grad Celsius, drosselt der weibliche Körper die Durchblutung der Außenbereiche zugunsten der inneren Organe – auch im Interesse der Fortpflanzung. Meine Frau hatte recht. Wie immer!

Aber es soll ja eigentlich um die Hitzetage der vergangenen Woche gehen. Dass es heiß geworden ist, merkt man nicht nur am Paradox der frierenden Frauen im Büro, sondern auch daran, dass der Mensch plötzlich zum Wasser rennt. Die Berliner Enten und Schwäne paddeln panisch fort und wundern sich: »Kiek mal, die komischen Wesen, die sonst janz unförmig am Ufer stehen und uns trockenes Brot hinwerfen, an dem wir fast ersticken! Die reißen sich plötzlich ihr Fell vom Leibe und springen zu uns rein. Dabei hat sich doch jar nischt jeändert. Oh weh, die sind so käsebleich, laut und nervig. Und richtich schwimm’ könnse ooch nich. Wie ooch, ohne Schwimmhäute!«

In diesem Zusammenhang will ich noch eine kleine Geschichte zum Besten geben, die meine über 80-jährige Tante aus Lichtenberg immer gern erzählt. Ich habe sie schon so oft gehört, dass ich sie nun endlich mal loswerden möchte, im Duktus der Tante:

Der kleene Kalle is bei sein’ Onkel zu Jast, und beede jehn an’ See baden. Kaum anjekomm’, fangen se an rumzutollen, und der Onkel stukt Kalle unta. Der kommt wieder hoch mit nasse Haare und ruft sofort: »Tauchen …«. Der Onkel stukt Kalle gleich noch mal unta. Der kommt wieder hoch und ruft: »Tauchen …«. Der Onkel stukt Kalle unta. So jeht dit ’ne janze Weile. Kalle is schon janz blau anjeloofen. Trotzdem ruft er: »Tauchen …«. Der Onkel denkt: Wat für ’ne Wasserratte! Der is ja unersättlich. Kann jar nich jenuch kriejen! Naja, ick war ja ooch mal jung. Und er stukt Kalle unta. Der taucht wieder uff, japst nach Luft und zittert am janzen Leibe: »T-t-t-tauchen …« Der Onkel zöjert een Moment. Irjendwann hat ooch der jrößte Spaß’n Ende. Da sacht Kalle: »T-t-t-tauchen … hat ma der Dokta vaboten!«

Also, Leute, passt auf eure Kinder auf!

Wolfskopf aus dem Pleistozän

Es hat ordentlich gerummst in dieser Woche. Unwetter über ganz Deutschland mit bis zu 800 Blitzen in der Minute. Auch über Berlin fegten Gewitter. »Bei uns hat’s ahms den Pavilljon wegjefecht«, sagt ein Mann in der S-Bahn, »und alle Äppel vom Baum jerissen.« – »Ja, wird immer schlimmer«, sagt sein Gegenüber. »Früher hat’s dit uff die Art nich jejem. Jedenfalls nich so oft.«

Ich nicke vor mich hin wie ein weiser Greis. Natürlich gab es auch früher schon heftige Unwetter. Der Orkan »Quimburga« brachte 1972 bei uns in Köpenick gleich zwei Kirchtürme zum Einsturz. 1979 wirbelte ein Tornado in Brandenburg Mähdrescher durch die Luft. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass damals viele Sommertage so heiß und feucht waren wie in Südvietnam.

Größere Abhandlungen über den Klimawandel würden hier den Rahmen sprengen. Aber ich finde es zumindest interessant, dass in Sibirien jüngst ein super erhaltener riesiger Wolfskopf aus dem Pleistozän gefunden wurde. 40.000 Jahre war er im Permafrost eingeschlossen. Wie Forscher schreiben, taue der Permafrostboden zurzeit weltweit auf – und zwar »nahezu im Takt mit der Klimaerwärmung«. Die Jahre 2003, 2006 und 2015 brachten wiederum in Europa die extremsten Hitzewellen, die je aufgezeichnet wurden.

Ich finde es zugleich interessant, wie intensiv manche Leute sich gegen den Gedanken wehren, dass der Mensch irgendwas damit zu tun haben könnte. Dabei korreliert auf Klimagrafiken die nach oben weisende globale Temperaturkurve verdächtig mit dem Anstieg der Treibhausgas-Konzentrationen seit etwa 130 Jahren. Und nicht mit den Schwankungen der Sonnenaktivität, wie mancher behauptet. Diese soll seit einiger Zeit sogar zurückgehen.

Sicher, Klimawandel gab es schon immer. Seit 2,6 Millionen Jahren leben wir im Wechsel von Eis- und Warmzeiten. Doch es gibt schon zu denken, dass Forscher sagen, dass man wahrscheinlich 120.000 Jahre zurückschauen müsse, um eine höhere globale Mitteltemperatur zu finden als jetzt.

Aber egal. Der Mensch ist eine seltsame Spezies. Er macht Panik an Nebenfronten (wer erinnert sich noch an Ehec oder die Vogelgrippe?) – doch wenn ihm die Erde unterm Hintern wegschmilzt, zuckt er mit den Achseln. So wie ein sehr dicker Mann mit Bluthochdruck und Diabetes, der den Schlaganfall verhindern will, indem er nicht dran denkt.

Greta Thunberg mag ein seltsames Mädchen sein. Aber ich finde es armselig, dass man sich über sie lustig macht, ihr Falschheit unterstellt, auf sie einhackt. Kann diese Welt kein 1,50 Meter großes Mädchen vertragen, das ein bisschen Unruhe macht?

Eine sachlich-logische Reaktion auf die Proteste der jungen Generation sähe so aus: Okay, dann lasst uns zumindest alles tun, um die Lage nicht noch zu verschlimmern! Ich fände es gut, wenn man sich weltweit darauf einigen könnte. Auch im Sinne meines Enkelkindes, das in diesem Jahr geboren werden soll.

Ur-Berliner Meckerfahrer

Der Altbundespräsident Joachim Gauck hat in dieser Woche Aussagen gemacht, an denen man auch als Spaß-Kolumnist nicht vorbeikommt. Zum einen forderte er eine »erweiterte Toleranz in Richtung rechts«, was bereits heiß debattiert wurde. Zum anderen sagte er bei einer Buchvorstellung: »Wenn ich einen iranischen Taxifahrer habe in Berlin, habe ich ja Glück, der erzählt mir, wie toll es in Deutschland ist. Wenn ich einen Ur-Berliner Fahrer habe, dann merke ich erst, wie beschissen das Land ist.«

»Wat hat’n der Jauck jejen Ur-Berliner Taxifahra?«, regt sich sofort mein innerer Berliner auf. »Ham die Mundjeruch oder wat? Und wieso soll een iranischer Taxifahra Deutschland jrundsätzlich loben? Hat Jauck ’ne Umfrare dazu jemacht oder wat? Und woher weeß der, dass Ur-Berliner Taxifahrer nur rummeckern? Ick kenn ooch lustije Taxifahra. Jawoll!«

»Chill mal dein Leben!«, versuche ich ihn zu beruhigen, »Gauck hat sicher nur verallgemeinert, was er mal im Taxi erlebt hat. Politiker haben ihre Ansichten über Menschen ohnehin meist aus Taxis.« – »Ja klar«, ruft mein innerer Berliner. »Für dich is dit janz normal. Wat ma aber wirklich uffreecht, is, dass Jauck sich offenbar nur wohlfühlt, wenn er hört, wie toll dit allet is im Land.« – »Ja, so sind Politiker nun mal«, entgegne ich, »zumindest viele. Guck dich um. Die wollen auch nur liebgehabt werden. Kein Grund, sich wirklich aufzuregen.«