Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Allitera Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

An einem heißen Sommertag nimmt der Erzähler mehrere Termine zur Wohnungsbesichtigung wahr und streift dabei durch Schwabing und angrenzende Stadtviertel. In der Begegnung mit Orten und Freunden taucht er ab in das München des Fin de siècle und der 1980er-Jahre, erzählt von Schwarzen Witwen und seiner großen Liebe, trifft im Café auf der Leopoldstraße auf Hans Magnus Enzensberger und Klaus Lemke, am Chinesischen Turm die modebewusste Carry Brachvogel, den redseligen Oskar Maria Graf im »Atzinger«, Otto Gross und Ali Mitgutsch in der Türkenstraße, die frivole Emmy Hennings mit dem Puma im »Café Luitpold« und viele weitere Gestalten und Bewohner des Schwabinger Schattenreichs. Hautnah und im Rückblick durchlebt er die Veränderungen und Konstanten des Lebens in der großen Stadt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

In Erinnerung an Hermann Kraft (1931–1976)

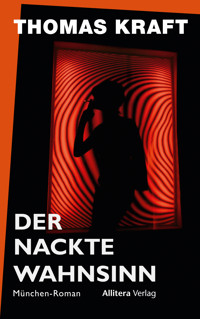

Originalauflage Juli 2024Allitera VerlagEin Verlag der Buch&media GmbH, München© 2024 Buch&media GmbH, MünchenLayout, und Satz: Mona KönigbauerGesetzt aus der Gill Sans und der Sabon LTUmschlaggestaltung unter Verwendung einer Fotografie von Volker Derlath: Johanna Conrad

Printed in Europe · ISBN 978-3-96233-455-0

Allitera VerlagMerianstraße 24 · 80637 MünchenFon 089 13 92 90 46 · Fax 089 13 92 90 65

Weitere Publikationen aus unserem Programm findenSie auf www.allitera.deKontakt und Bestellungen unter [email protected]

»Well, I’ve seen sexand I think it’s okay«

David Byrne

I

DIE STADT HAT sich verbarrikadiert. An den Einfallstraßen bilden sich lange Staus. Überall Verengungen, Umleitungen, Baustellen. Rotweiße Absperrungen machen einem das Leben schwer. Ständig muss man ausweichen, Umwege fahren, Platz machen. Als würde mit Gewalt versucht, niemanden in die Stadt vordringen zu lassen. Warum eigentlich, frage ich mich und überlege, ob diese Taktik bei mir schon verfängt. Ich bin genervt, ich hasse unnützes Warten. Zudem ist es heiß, verdammt heiß. Wenn ich das Fenster öffne, dringt feuchte, dampfige Luft ins Wageninnere. Es ist, als schneide man einen Kuchen an, der eben aus der Backröhre kommt. Jede Bewegung ist anstrengend, ich muss mich zwingen, konzentriert zu bleiben. Dabei ist es erst 7 Uhr morgens.

Endlich kann ich den Ring verlassen. Ich bremse vor dem fest installierten Blitzer ab und reihe mich in die Schlange der wartenden Autos vor der Ampel ein. Nymphenburger Straße. Habe ich mal sehr gemocht, diese lange, gerade Straße. Die etwas zurückgesetzten, fast herrschaftlichen Häuser. Eine breite Allee mit Fahrradweg und dem Blick auf die Propyläen am Königsplatz. Hat sich natürlich auch verändert. Immerhin ist die Parteizentrale der CSU weg. Weg aus ihrem Hinterhof, wo die Granden ihre Pressekonferenzen auf dem Parkplatz abhielten. Im Schwabinger Norden hat man dann vor ein paar Jahren ein modernes Gebäude gekauft, immerhin in der Mies-van-der-Rohe-Straße. Aber der Chef schaut angeblich auf eine Tankstelle.

Als ich in München zu studieren begann, wohnte damals ein Freund aus Jugendzeiten in der Nymphenburger Straße. Bei ihm, der eine klappbare Badewanne in der Küche besaß, sah ich Achternbusch erstmals im Fernsehen. »Der Komantsche«. Ein wilder Film. Verstanden hatte ich, dass da jemand intensiv um sich selbst kreist. Später, im Studium, fuhr ich in den Freistunden zum Bierbichler nach Ambach, um den Sepp und den Herbert leibhaftig granteln zu sehen. Und noch später feierte die Stadt den Herbert, der die Stadt 60 Jahre ertragen hat und sie ihn, für diese Leistung. In den Kammerspielen, in den Museen, bei Dichtung & Wahrheit, im Franziskaner. Im Literaturhaus gab es den Zyklus »Hinundherbert« und Gespräche über seine Bücher als Nebensache. Als es um die Filme ging, saß mein Freund mit auf dem Podium. Mir schenkte Achternbusch ein schwarzes Ölbild mit bunten Explosionen und dem zarten Titel »Ficken wie die Fliegen«. Ich nahm es nicht persönlich.

Endlich haben sich alle in den Fahrbahnen sortiert. Ich könnte abbiegen, muss aber sofort wieder bremsen, weil ein Schwarm bunt gekleideter Menschen auf Rädern und Rollern in beiden Richtungen und in erstaunlichem Tempo die Straße kreuzt. Kleinkinder werden in kreativ gestalteten Anhängern zu ihren Verwahranstalten gebracht. Manche Eltern brettern so zügig über die Bordsteinkanten, dass ich mich frage, ob die lieben Kleinen völlig angstbefreit sind oder schon am Morgen durch Medikamente ruhiggestellt wurden. Endlich freie Fahrt für freie Bürger! Ich schleiche im Konvoi der Berufstätigen die Allee entlang, an meiner früheren Lieblingstankstelle vorbei, an der mir Rolf Zacher eines Abends grundlos Prügel angedroht hat. Und am Cinema, wo ich das erste und letzte Mal zwei Filme direkt hintereinander angesehen habe. Wenigstens läuft die Playlist auf vollen Touren.

Der NSU-Prozess ist vor einiger Zeit zu Ende gegangen, die Übertragungswagen der Sendeanstalten wurden abgezogen. Der Platz vor dem Oberlandesgericht sieht so öde und zubetoniert aus wie zuvor. Es ist schon seltsam in der Stadt der Bewegung. Als ich nach München kam, verteilten Neonazis in der Fußgängerzone antisemitische Flugblätter gegen die Serie »Holocaust«. Ein Jahr später dann das Wiesn-Attentat mit zwölf Toten und über 200 Verletzten. Erst vor ein paar Wochen habe ich in der Zeitung gelesen, wie schwer sich das Kulturreferat tut, anlässlich des Gedenkens an den Brandanschlag auf das Nachtlokal Liverpool in der Schillerstraße vor 40 Jahren durch die Gruppe Ludwig, bei dem eine junge Frau gestorben ist, eine Gedenktafel anzubringen, die an die Opfer des rechten Terrors erinnert.

Als ich einmal mit meinen kleinen Sportwagen von der Nymphenburger um die Ecke in die Sandstraße fuhr und einen im Weg stehenden Polizeibus anhupte, wurde daraus eine einstündige Prozedur, in der die Beamten meinen Wagen komplett auseinandernahmen und mich nach Drogen und Waffen filzten. Eigentlich unzulässig, dass mir das gerade jetzt einfällt, aber jedes Mal, wenn ich in die Gegend komme, muss ich daran denken.

Die Sandstraße war früher eine kleine, unscheinbare Nebenstraße. Der kürzeste Weg vom Mittleren Ring Richtung Schwabing. Jetzt dominiert hier der Brutalismus der sogenannten Nymphenburger Höfe. Eine werbliche Wolke. Nymphenburg ist weit und höfisch ist hier rein gar nichts. Reinste Maklerpoesie, um über 100 Wohnungen auf dem ehemaligen Löwenbräu-Areal an den Mann und an die Frau zu bringen. Wenn man 1 ½ Millionen Euro für eine Dreizimmerwohnung übrig hat, kann man hier einziehen. Um Teil des »elegant-urbanen Lebens« in München zu werden. Die »zeitlos eleganten Eigentumswohnungen« richten sich an die »Liebhaber des Schönen«. So steht es jedenfalls auf dem Werbebanner. Alle Einheiten scheinen wohl noch nicht verkauft zu sein. Und sicher werden in einem Hochglanzprospekt auch die Freunde »bodengleicher Duschen«, »lichtdurchfluteter Essbereiche« oder eines sagenhaften »SkyDecks« im x-ten Obergeschoss angesprochen. Was auch immer das sein mag. Vielleicht der private Hubschrauberlandeplatz, wahrscheinlich aber nur eine schlichte Dachterrasse.

Das Elend besteht nicht darin, dass es viel zu wenige Wohnungen gibt, sondern dass die meisten neueren Wohnviertel so schlecht geplant wurden. München, das kann ich mit Bestimmtheit sagen, steht in der Tabelle zeitgenössischer Wohnarchitektur auf einem Abstiegsplatz. Aber egal, was wie gebaut wird – hier lässt es sich im Sekundentakt verkaufen. Diese Wohnensembles und Quartiere gleichen luxuriösen Gefängniszellen im Schuhschachtelformat. »Living in a box.«

Hier lebt man nicht, hier wohnt man nur. Zu absurd hohen Preisen. Die viele Menschen ausschließen. Menschen mit ästhetischem Empfinden ohnehin. Denn wer etwas nachdenkt, wird sich sagen, dass er so nicht leben möchte.

Ich werde am Josephsplatz parken. Mein erster Termin ist um die Ecke. Und ich kann notfalls mit der U-Bahn zurückfahren. Ich stecke mir Stöpsel in die Ohren und muss lächeln. Hier fing auch für mich vor über 40 Jahren alles an.

In Köln konzentrierten sie sich damals auf Film, Erlangen war zu nah am heimischen Strand, Wien in der Walachei. Blieben nur München und Berlin. Das Institut in Berlin lag in einer lauschigen Villengegend. Fahrräder im Garten, Kreidetafel am Türpfosten, alternativer Touch. Der Putz an den Stiegen vor dem Haus bröckelte, an den Wänden hingen bunte Zettel mit Seminarangeboten und Mietgesuchen. Nur kein Hinweis auf eine Sprechstunde. Das Haus erschien mir wie eine Mischung aus Wohnküche und Labor, das hatte etwas Romantisches, offen Studentisches, und gefiel mir gut. Eine junge Frau mit krausem Haar und roten Schlabberhosen stand plötzlich neben mir am Brett.

»Kann ich dir helfen?«

»Ach, ich weiß nicht. Ich will mich nur mal informieren, was hier so läuft.«

»Verstehe.« Sie kramte in ihrer Jutetasche. Holte schließlich Stift und Block heraus und begann, Prüfungstermine zu notieren.

Ich zeigte mich ahnungslos und schüchtern. »Was macht ihr denn hier so?«

»Ach, vor allem viel politisches Theater. Brecht, Weiss, Müller und so was. Das liegt am Chef, der mag keinen artifiziellen Firlefanz.«

»Interessant. Du bist wahrscheinlich schon lange hier?«

Sie blickte ihn kurz an und lächelte. »Hier bleiben fast alle lange. Wer hier einsteigt, der engagiert sich auch. Ist wie ’ne große Familie, verstehst du?

Ich nickte und verstand gar nichts.

»Wir machen irre viele gemeinsame Projekte, Straßentheater, Schulbühne, praktische Theaterarbeit eben. Nicht nur den wissenschaftlichen Überbau, hier lernt man alles von der Pike auf. Ganz real. Das ist das Schöne.« In ihren Augen blitzte Begeisterung, nun hatte sie sich warm geredet. »Hier geht es um gesellschaftliche Relevanz, um Erkenntnisprozesse, um Aufklärung. Kein Schnickschnack, keine ästhetischen Spielereien. Wir dringen in die Geschichte ein und durch sie hindurch. Das ist hier die heilige Lehre.« Sie lachte. Ich wusste nicht, ob das ironisch gemeint war.

»Haltung, sagt der Chef immer, Haltung ist das, was zählt.« Während sie sprach, war sie mir sehr nahe gekommen, ihr Gesicht nur noch wenige Zentimeter von meiner Nasenspitze entfernt.

»Du hast schöne Augen«, sagte ich.

Die Wirkung war ernüchternd. »Danke.« Sie rückte deutlich von mir ab. »Ich bin nicht sicher, ob du mich verstanden hast.«

»Doch, doch. Das ist alles sehr beeindruckend.« Ich machte eine kurze Pause. »Ich kenne nur niemanden in Berlin. Ich wüsste auch nicht, wo ich wohnen könnte.«

»Da kann ich dir nicht helfen. Wohnungen sind hier knapp.« Sie steckte den Stift und den Block zurück in die Jutetasche, streifte mich nur noch kurz mit einem kühlen Blick, und schon war sie weg.

Vielleicht war das der Kipppunkt, dass ich mich gegen Berlin entschied. Ich hatte auch Angst. Vor Rischbieter, dem Doyen der Szene, vor der Stadt, die groß und fremd und kalt wirkte mit ihrem ständigen Ostwind. Den Punks und Junkies vom Bahnhof Zoo. Berlin war ein Dampfkessel, der zu implodieren drohte. Kein Hinterland, keine Ventile, nur Exzess und Schieflage. Ich fürchtete, hier unterzugehen oder komplett zu vereinsamen. Vielleicht, dachte ich, sollte ich es in München probieren. Die machen da auch viele interessante Sachen. Auch konnte ich mich nicht mit der Idee anfreunden, zum Skifahren in den Harz fahren zu müssen.

Blieb also nur München. Eigentlich Feindesland, Strauß war gerade Ministerpräsident geworden, sein Adlatus Kiesl Oberbürgermeister. Da wollte man nicht hin. Ich kannte die Stadt nur von ein paar Besuchen, das erste Mal mit meinem Vater zur Trauerfeier im Olympiastadion. Dann meist nur auf der Durchreise Richtung Adria. Als ich mein Abitur in der Tasche hatte, erholte sich Deutschland gerade schwerfällig vom Herbst des Terrors, aber in München schien es sich unter dem Föhnhimmel immer noch lind zu leben, alles weiß-blau und leichten Herzens. Während gleichzeitig in der Hafenstraße auf St. Pauli leer stehende Häuser besetzt wurden, passierte hier so gut wie nichts. Die Biersuppe schwappte alle Sorgen davon, zwischen Fasching und Wiesn pendelte sich der Hormonspiegel ein und Schwabing war schon damals ein Mythos.

Die Suche nach einer Bude funktionierte aus der Ferne nicht. Ein Zimmer in einem Studentenwohnheim zu bekommen, war aussichtslos; es gab ellenlange Listen, für die man sich bei Geburt anmelden musste. Die Wohnungsnot war akut, alles knapp und teuer. Gierige Spekulanten überhitzten den Markt. Angeblich fehlten 3000 Wohnungen, las ich in der Zeitung. Und ausgerechnet da wollte ich nun hin. Ich war ein Idiot. Ich musste eine erste Bleibe finden, ein Dach überm Kopf. Zelten in Thalkirchen war keine Option.

Der Tipp kam von Bekannten meiner Eltern. Ein möbliertes Zimmer bei einer älteren Dame, entfernt verwandt, angeblich zögerte sie noch. Mitten in Schwabing, Adelheidstraße. Die Straße kannte ich vom Verlag Klaus Renner, der so tolle Leute wie Walter Serner und Paul Scheerbart veröffentlichte. Was für eine Nachbarschaft! Aber noch war es nicht so weit. Die Verzweiflung wuchs, erste Telefonate brachten keinen Erfolg. Schlaflose Nächte, Alpträume vom Schlafsack unter der Brücke. Wir mussten da hin, vor Ort die Dinge regeln.

Meine Mutter begleitete mich, wollte das Gespräch von Frau zu Frau suchen. Es regnete in Strömen. Die Telefonzelle am Hauptbahnhof, von der aus ich am Morgen noch Vermieter anrief, die in der Zeitung annonciert hatten. Aber alles war schon am Vorabend weg, wenn die Abendauflage rauskam. Die erste Lektion habe ich da gelernt. Dann noch die Geldbörse in der Telefonzelle liegengelassen, prall gefüllt mit Scheinen für eine mögliche Kaution. Kurzer Schweißausbruch und dann Erleichterung. Nach mir hatte offenbar noch niemand in der Zelle telefoniert. Nach einem sensationell miesen Mittagessen in Hitlers Osteria in der Schellingstraße mit den schlechtgelauntesten Kellnern der Welt dann der entscheidende Termin.

Ein fünfstöckiges Eckhaus, Jugendstilornamentik, kleine Erker, dreitüriges Eingangsportal. Das Treppenhaus breit mit dunkelbraunen Holzdielen, die Wände halbhoch gefliest. Im ersten Stock öffnete eine schlanke, ältere Dame mit rotem, hochtoupiertem Vogelnest auf dem Kopf, grünem Lidschatten und knallroten Lippen, eine Brille am Schnürchen um den Hals. Um ihre Füße sprang ein beiger Pudel hysterisch herum. Sie gab sich betont unfreundlich und uns gleich zu verstehen, dass sie eigentlich nicht vermieten wollte. Aber wenn wir schon mal da wären. Meine Mutter zog alle Register, bettelte und flehte. Mann gerade gestorben, der einzige Sohn und so weiter. Ich gewann den Eindruck, dass die Dame in dieser knapp 200 Quadratmeter großen Wohnung doch etwas einsam war und auch das Geld gut gebrauchen konnte. Sie war ungefähr 70 Jahre alt, Witwe eines ehemaligen Direktors des Gärtnerplatztheaters und liebte diesen Hund namens Angie, was mir die Stones auf Jahre hinaus madig machen sollte. Um das Zimmer überhaupt zu bekommen, versicherte ich, dass ich Nichtraucher wäre und am Wochenende nach Hause fahren würde.

So zog ich also bei der Witwe ein. Und wurde für drei Jahre ein möblierter Herr. Altbau, Beletage, das Zimmer rechts vom Flur. Sie machte mir gleich klar, dass ich weder einen Nagel in die Wand schlagen noch »Damenbesuch« empfangen durfte. Im Zimmer stand eine braun-grüne Klappcouch hinter einem orangefarbenen Vorhang, ein massiver, dunkelbrauner Kleiderschrank und am Fenster ein wuchtiger Schreibtisch mit Glasplatte. In der Küche durfte ich das Geschirr mitbenutzen und im Bad, das wir uns teilten, fand mein Zahnputzbecher einen Platz. Mehr nicht. Meist kamen wir uns in die Quere und sie zog grummelnd von dannen, wenn ich duschte. Stets beeilte ich mich, versuchte, ihr aus dem Weg zu gehen, und fühlte mich permanent unter Beobachtung.

Trotzdem war ich froh, ein warmes Bett zu haben, denn in der Stadt gab es praktisch keine bezahlbaren Studentenbuden. Ich fuhr regelmäßig nach Hause, um mich von meiner Mutter verwöhnen zu lassen. Ordentliches Essen, gebügelte Hemden und hin und wieder ein paar Mark in die Hand gedrückt, das tat immer gut. Die 4483 Leitpfosten auf meiner Hausstrecke kannte ich alle.

Die Witwe erzählte mir gerne aus der Welt des Theaters. Speziell von den Amouren ihres Mannes mit den Mädchen vom Ballett. Was sie aber nicht besonders belastet zu haben schien. Ich wurde nicht recht schlau aus ihr, weil sie knochentrocken und konservativ sein konnte, aber im gleichen Atemzug von der grundsätzlich polygamen Veranlagung des Mannes sprach und mir riet, mich bloß nicht nur auf meine damalige Freundin zu konzentrieren. Das erstaunte mich. Von ihrer Generation war man Moralpredigten gewohnt. Vielleicht war es ein Nachklang der Vorkriegsboheme, vielleicht aber auch nur die späte Rache an den jungen Frauen, die genauso leiden sollten, wie sie einst gelitten hatte.

Ich hatte kaum Geld und sah keine Alternativen, wo ich hätte unterkommen können. Trotzdem hörte ich mich ständig um, da ich unbedingt eine eigene Wohnung haben wollte, in der ich Musik hören und eigene Möbel einstellen konnte. Münchner Freiheit. Wenn hier überhaupt etwas entstand, dann war das meist luxuriös. Jeder Quadratmeter war umkämpft und teuer. Die Habgier vertrieb die Leute, die Stadt veränderte sich.

Einmal versuchte ich es bei einer WG. Die Szene werde ich nie vergessen.

Um 6 Uhr morgens klingelte ich an der Tür. Eine verschlafene Frau in einem karierten Schlafanzug öffnete mir. »Ja?«

»Wir waren zum Vorstellungsgespräch verabredet. Ich interessiere mich für das freie Zimmer.«

Die Frau zog zornig die Augenbrauen hoch. »Weißt du eigentlich, wieviel Uhr es ist?«

»6 Uhr genau«, sagte ich, Böses ahnend. »Ich sollte um 6 Uhr da sein, hatte man mir am Telefon gesagt.«

»Um 6 Uhr am Abend, du Knallkopf!«

»Ach so. Dann war das ein Missverständnis. Ich hatte mich schon gewundert, aber ich dachte, vielleicht muss ja jemand früh zur Arbeit gehen … Ich komme dann heute Abend nochmals.«

Die Frau warf wortlos die Tür zu, und mir war klar, dass ich mir den Abendtermin schenken konnte.

Wochenlang riss ich den Zeitungsverkäufern die druckfrische Abendausgabe aus der Hand, um mir dann irgendwelche Bruchbuden ansehen oder mit 200 Leuten auf der Treppe beim Besichtigungstermin warten zu dürfen. Auch bei einer Studentenverbindung am Platzl probierte ich es, ein Bekannter hatte dort Unterschlupf gefunden. Aber schon nach 5 Minuten war mir klar, dass ich hier am falschen Ort war. Ein dunkles Gemäuer, Paukboden und Rittersaal, viel Bierdampf in der Luft, dazu alberne Käppis und Schärpen, regelmäßige Kameradschaftsabende mit alten Herren – eine Welt, die nicht die meine war.

Ich dachte über die Welt nach, die ungerechte Verteilung von Glück und Unglück. Sah einen Radfahrer mit einem Surfbrett unterm Arm, lässig und tiefenentspannt. Die Eisbach-Surfer, die fröhlich Tram fuhren. Das Bürgerkomitee Schwabing protestierte indessen gegen den Abriss der Seidlvilla, die vorübergehend als Polizeiwache genutzt wurde. In der Blumenstraße wurde ein Haus besetzt. Die Görresstraße 43, die Enhuberstraße 7 und die Schellingstraße 5 standen leer. Wie passte das zusammen?

Als Botho Strauß über die Melancholie einer Siebenzimmerwohnung räsonierte, galt das als großbürgerliche Kunst. Wenn ich mich über meine schwarze Witwe beklagte, interessierte das niemanden. In diesen herrschaftlichen Räumlichkeiten, in denen es sogar ein ehemaliges Dienstbotenzimmer gab und eine Speisekammer, verkleisterte sich die Zeit wie zähflüssiger Harz. Ich wurde mit jedem weiteren Tag unglücklicher.

II

ICH BIN ALTMODISCH, ich weiß, aber ich bin wenigstens gut angezogen. Mein Interesse an Mode geht auf frühe Lektüreeindrücke zurück: von Balzac bis Proust, von Puschkin bis Dostojewski und von Byron bis Wilde. Da tauchen Figuren auf, die mit außergewöhnlichen Fähigkeiten ausgestattet sind und die sich durch Eleganz und geistige Unabhängigkeit auszeichnen. Als ich mich als junger Mann damit beschäftigte, stellte ich fest, dass sich außer mir niemand dafür interessierte. Alles drehte sich damals um die Arbeiterklasse, das Bürgertum, die Intellektuellen und die sozialen Randgruppen. Mondänes war verpönt, mit der Boheme wusste niemand etwas anzufangen. Ich betrat neues Terrain. Denn den Pariser Jockey Club oder die Gentlemen’s Clubs in London kannte hier niemand. Den privilegierten Lebensstil von außergewöhnlichen Menschen.

Ich begann ein Leben als kultivierter Müßiggänger und Dilettant, der sein Dasein allein ästhetisch rechtfertigt. Meine Prinzipien sind Gepflegtheit, Reinlichkeit, Harmonie und Unauffälligkeit. Meine Unabhängigkeit, meine Originalität, meine geistige Überlegenheit – dies alles soll im Schnitt meiner Kleidung erkennbar sein. Darum geht es mir bis heute. Die Zwänge der bürgerlichen Erwerbsgesellschaft sind mir im Grunde zuwider. Auch wenn ich natürlich mein Dasein finanzieren muss. Wir leben schließlich im Zeitalter der Demokratie, des Konsums und der Massenkultur.

Mir geht es nicht mehr um den exklusiven Club oder den mondänen Salon. Ich gehe auf die Straße, ich meide die Öffentlichkeit nicht. Ich mag aber keine Konflikte. Und da es überhaupt keine verbindlichen Regeln mehr zu geben scheint, das sieht man ja schon im Straßenverkehr, bin ich vorsichtig geworden. Und suche mir meine eigenen Räume für die Rebellion. Thomas Carlyle hat einmal von den »Poeten des Tuchs« gesprochen, das gefällt mir.

Vor mir liegt der Alte Nordfriedhof. Als ich damals diese trüben Ich-gegen-den-Rest-der-Welt-Gedanken hatte, lösten diese sich am besten auf, wenn ich zwischen den Gräbern spazieren ging. Hier war so viel Leben, da wäre es ungerecht gewesen, nur noch schwarz zu sehen. Wenn ich in dieser Stimmung war, spielte ich mit dem Gedanken, mich mit einem Kuschelhund auf einen Einödhof ins Oberland oder in eine andere gottverlassene Ecke zurückzuziehen. Zweimal hatte ich schon ältere Vierseithöfe besichtigt, die niemand mehr bewirtschaften wollte. Aber im Dachauer Moos war es mir zu dampfig und zu düster, obwohl der Hof über eine geräumige Scheune, eine Werkstatt und einen beschaulichen Innenhof verfügte, in dessen Mitte, wie auf einem Dorfplatz, eine große Kastanie mit einer Bank stand. Der andere Hof in der Nähe der Garmischer Autobahn war in einem derart miserablen Zustand, dass ich angesichts meiner begrenzten handwerklichen Fähigkeiten meinen Träumen die Luft rausließ und vorerst kapitulierte. Doch immer wieder packte mich die kleine Schwester der Trauer und breitete sich wie ein Schatten über mein Herz aus. Das kam oft ganz plötzlich, wie ein Anfall aus heiterem Himmel, und legte meine ganze Kraft lahm.

Doch jetzt muss ich mich zusammennehmen. Luis braucht eine Wohnung. Und deshalb werde ich mich von meiner besten Seite zeigen. Ich parke in der Tengstraße, den alten Feinkostladen gibt es immer noch. Das Inserat klang nicht schlecht, auch wenn alle Fotos mit Weitwinkel aufgenommen wurden. Drei Zimmer, 70 Quadratmeter, Fußbodenheizung, Balkon, Dachgeschoss. 1400 Euro warm. Allerdings schon eingerichtet. Wir werden sehen. Luis schickt mich vor, um den Praxistest zu machen. Diese Generation lebt ja nur noch als Existenz im Netz. Da wird kein Verkaufsgespräch mehr gesucht, auf persönliche Beratung komplett verzichtet, alles online bestellt und an die Haustür geliefert. Mit Wohnungen geht das schlecht. Aber er hat immerhin eine Vorauswahl getroffen. Noch ist er mit seinem Freunden im Ausland, um das Abitur zu feiern. Deshalb darf oder besser soll ich als Experte und Geldgeber die Entscheidung treffen. Er sei mit allem einverstanden. Schön, wenn man es sich so bequem machen kann.

Der Anbieter ist ein Privatmann, man darf gespannt sein. Der frühe Termin hat mich irritiert, aber vielleicht muss der Mann noch zur Arbeit. Auch dass die Wohnung schon fast einen Monat auf diesem Portal angeboten wird, ist mir verdächtig. Die guten Wohnungen gehen meist unter der Hand weg. Für alle Fälle habe ich den kopierten Jahressteuerbescheid in der Tasche. An der Bonität soll es nicht scheitern. Erstmal fünfter Stock ohne Lift. Dachgeschosswohnung. Ich schnaufe heftig und weiß, hier würde ich nicht allzu oft zu Besuch kommen. Aber das wäre vielleicht auch gar nicht erwünscht, die jungen Leute bleiben gerne unter sich.

»Guten Morgen!« Ein Mann mittleren Alters im dunkelblauen Anzug schüttelt mir jovial die Hand. »Schön, dass Sie es einrichten konnten.«

Ich nicke mit einem säuerlichen Lächeln.

»Krämer mein Name. Ich vertrete heute Morgen Herrn Leidlinger, den Eigentümer, der kurzfristig einen anderen Termin wahrnehmen muss und dafür um Entschuldigung bittet. Aus diesem Grund mussten wir leider auch von einem Einzeltermin absehen.«

Das geht ja schon gut los, denke ich, und werfe einen Blick in die Wohnung. Aus einem Zimmer kommt ein junges Paar und sucht das Gespräch mit dem Makler. Denn das ist er offensichtlich, so geschäftsmäßig wie er tut. Auch wenn die Wohnung privat angeboten wird.

Ich betrete den Wohnraum mit seiner offenen Küche. Modern eingerichtet, durchaus ansprechend. Dass sie aber Luis’ Geschmack entsprechen soll, wundert mich. Wenn ich nur sein bisheriges Zimmer zu Hause ansehe: eher alternativ, mit Politpostern an den Wänden und einer Unordnung, die sich zunehmend auf das ganze Haus ausbreitet. Aber gut, jeder hat das Recht, seinen Stil zu verändern.