9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Massenbläaser Trilogie

- Sprache: Deutsch

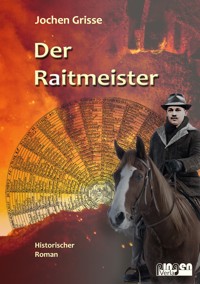

Kriegswirren und persönliche Schicksalsschläge werfen Christian aus der Bahn. Als Preußen 1815 die Macht übernimmt, versucht der junge Hüttengewerke als Rait(Rechen)meister einen neuen Anfang. Zu Pferd reist er durch das Land und verkauft den heimischen Stahl weit über die Grenzen des Siegerlandes hinaus. Kann er neuen Halt finden? Kann er den gewaltigen sozialen und technischen Umwälzungen, aber auch den aufkommenden Rivalen an der Ruhr trotzen? Wird er sein persönliches Glück finden? Die Geschichte des Massenbläsergeschlechts Bender geht weiter. An ihr wird die ganz eigene Entwicklung des Siegerlandes im Zeitalter der beginnenden Industrialisierung neu lebendig.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 679

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Meiner Familie gewidmet

Leben muss man das Leben vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts.

Sören Kierkegaard

Der Raitmeister

Historische Erzählung von Jochen Grisse

Impressum:

© Dr. Hans-Jochen Grisse

© Pingen-Verlag, Siegen 2023 Kalmbergstraße 7, 57080 Siegen

Lektorat: Meike Blatzheim (www.meike-blatzheim.de)

Korrektorat: Erika Grisse

Coverdesign: Jochen Grisse unter Verwendung von Material von Wilhelm Sander und Artur Held, der Herzog August Bibliothek, sowie Alamy Image ID DXCPFM

ISBN Softcover: 978-3-347-99331-0

ISBN Hardcover: 978-3-347-99332-7

ISBN E-Book: 978-3-347-99333-4

Druck und Distribution im Auftrag des Verlags:

tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für den Inhalt ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.

Inhalt

Cover

Widmung

Titelblatt

Urheberrechte

Vorwort

Familien- und Personenverzeichnis

1. Heilige Nacht, Dezember 1812

2. Das Vermächtnis, Dezember 1812

3. Gewerkenversammlung, Januar 1813

4. Kinder des Krieges, März 1813

5. Die Investition, Mai 1813

6. In Essen, Mai 1813

7. Auf der Bleiche, April 1814

8. Sauabstich, Juni 1814

9. Auf Reisen, September 1814

10. Schicksal, Februar bis Juli 1815

11. Preußen, August und September 1815

12. Herborn, November 1815

13. Winter, Dezember 1815

14. Neue Liebe? Januar bis März 1816

15. Das Modell, August 1816

16. Erbauung, August 1816

17. Schulden, November 1816

18. Steiger, Januar und Februar 1817

19. Neuerungen, Mai 1817

20. Erzengel, März 1818

21. Das Hofgut, Anfang 1820

22. Der Antrag, Mai 1820

23. Durchbruch, Oktober bis Dezember 1821

24. Umkehr, Januar und Februar 1822

25. Roheisen, März und April 1822

26. Sternstunden, August 1822

27. Kopfschmerzen, August 1822

28. Liebesleid, September 1822

29. Demut, Oktober 1822

30. Verwicklungen, Dezember 1822, Januar 1823

31. Verdacht, März 1823

32. Betrachtungen, April 1823

33. Auseinandersetzung, Mai 1823

34. Hoffnung, März 1824

35. Epilog, Gegenwart

Bilder und Grafiken zur Veranschaulichung

Abbildungsverzeichnis und Quellenangaben

Danksagung

Über den Autor

Der Raitmeister

Cover

Widmung

Titelblatt

Urheberrechte

Vorwort

Über den Autor

Der Raitmeister

Cover

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

Vorwort

Die zahlreichen dankbaren Rückmeldungen, die ich von Lesern meiner Erzählung Der Massenbläser erhalten habe, machten mir Mut für diese Fortsetzung der Geschichte um die Siegerländer Familie Bender. Mein Hauptanliegen ist dabei, ein Bild zu zeichnen, wie die Lebenssituation unserer Vorfahren war. Welchen Krisen, welchen Herausforderungen waren sie ausgesetzt, was hat ihrer Lebensfreude Nahrung gegeben? Für die Handlungsorte Eisern und Obernau könnten viele andere Siegerländer Ortschaften stehen. Ich habe sie deshalb gewählt, weil ich hoffe, dass die vielen Episoden, die in meiner Familie aus diesen Dörfern überliefert sind, die Erzählung lebendig und vor allem authentisch werden lassen.

Ein historischer Roman hat nicht den Anspruch, Geschichte wissenschaftlich korrekt und repräsentativ darzustellen. Er möchte aber den Leser in die Zeit der Erzählung versetzen und ihn die Sorgen, Nöte und Hoffnungen der Menschen aus dieser Epoche so lebendig und realistisch wie möglich nachempfinden lassen. Das ist ein nicht einfaches Unterfangen und kann nur gelingen, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich darauf einlassen, unsere heutigen Maßstäbe in den Hintergrund zu verbannen und mit mir versuchen, die Vorstellungen und Denkweisen der Vergangenheit zu rekonstruieren. Für mich ist mit diesem Gedankenexperiment die sichere Erkenntnis verbunden, dass viele Maßstäbe unserer Zeit, an denen heute alles gemessen wird, schon in naher Zukunft nicht mehr gelten werden.

Wie schwierig es ist, sich in die Vergangenheit zu versetzen, wird schnell an der Sprache deutlich. Die Mundart der Menschen damals würde heute kaum jemand verstehen, viele Begriffe haben sich in ihrer Bedeutung gewandelt oder sind aus unserem Alltag verschwunden. Die Erzählung ist daher in der heutigen Sprache verfasst. Nur wenige alte Begriffe, zu denen es keine heutige Entsprechung gibt oder die für das Verständnis der Handlung wichtig sind, werden verwendet und erklärt. Dabei habe ich versucht, Ausdrücke, die es damals noch nicht gab, zu vermeiden. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache liefert dazu eine sehr gute Grundlage und lässt einen häufig staunen, dass ein Begriff, von dem wir es nicht gedacht hätten, damals ein Modewort war.

Insbesondere in Bezug auf die Technik des damaligen Eisenhütten-Wesens versucht die Erzählung, der historischen Wirklichkeit nahezukommen. Die genutzten Quellen bieten dabei hin und wieder kein vollständiges Bild. An solchen Stellen wurde der Sachverhalt durch naheliegende Mutmaßungen ergänzt.

Die Handlung der vorliegenden Geschichte ist in sich unabhängig und abgeschlossen. Historisch sachlich stellt sie eine Fortsetzung der Erzählung Der Massenbläser dar. Wer dieses Buch gelesen hat, wird die Fortführung der Familiengeschichte erkennen. Auch in technischer Hinsicht wird diese Fortschreibung deutlich. Zusammenhänge, die im Massenbläser genauer erklärt sind, wie z. B. die Haubergswirtschaft, werden im vorliegenden Band nur oberflächlich erwähnt. Die Handlung spielt im Zeitalter der aufkommenden Industrialisierung, die in England bereits viel weiter fortgeschritten war. Mancher für uns heute kaum noch wahrnehmbare Fortschritt bei der Mechanisierung muss den Menschen damals wie ein Wunderwerk vorgekommen sein.

Als besondere Herausforderung habe ich es empfunden, die Entstehung der frühen Erweckungsbewegung, die in die Zeit der Handlung fällt, zu beschreiben. Über diese für das Siegerland so wichtige und prägende Bewegung gibt es eine große Fülle von Literatur aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Einem derart komplexen spirituellen Geschehen, an dem sich bis heute die Geister scheiden, kann man kaum gerecht werden. Andererseits war die Ausgangslage im Siegerland durch die tiefe Verwurzelung des genossenschaftlichen Denkens in der abgeschiedenen Gebirgslage sehr speziell. Bergbau und Eisenhüttenwesen zwangen die Menschen noch mehr als ohnehin in der Zeit üblich, sich mit der Vergänglichkeit des Lebens auseinanderzusetzen. So erscheint es geradezu logisch, dass in dieser Region eine ganz eigene Antwort auf die Herausforderungen der Industrialisierung mit ihren enormen sozialen Härten entstand.

Das Gedankengut der Erweckungsbewegung manifestierte sich sprachlich in einer Fülle von speziellen religiösen Begriffen, die heute von vielen Zeitgenossen sehr argwöhnisch betrachtet oder gar nicht mehr verstanden werden. Das macht es so schwierig, über diese Bewegung zu schreiben, denn die in Verruf geratenen Begriffsbildungen können kaum genutzt werden, um zu verdeutlichen, wie wichtig, inhaltsschwer und lebensrettend für die Menschen in der Zeit diese sozialreligiöse Bewegung gewesen ist. Die Erzählung soll einen Eindruck vom Gedankengut und den Organisationsformen der frühen Erweckungsbewegung vermitteln, erhebt aber in keiner Weise den Anspruch, eine schlüssige theologische Darstellung zu liefern. Viele unterschiedliche Persönlichkeiten haben die Bewegung geprägt. In der vorliegenden Erzählung ist Philip Göbel der Kristallisationspunkt der Bewegung. Obwohl der Charakter erfunden ist, habe ich in dieser Figur viele Aspekte der historischen Persönlichkeiten Hermann Schutte (1760-1824) und Heinrich Weisgerber (1798-1868), die beide eine enge Beziehung zum Handlungsort Eisern hatten, verarbeitet. Ansonsten sind Handlung und Personen frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen wäre rein zufällig.

Die vorliegende Erzählung spielt im Zeitraum von 1812 bis 1824. Ein kritischer Betrachter wird berechtigterweise zu dem Schluss kommen, dass die beschriebenen Entwicklungen teilweise bis in die 1830er-Jahre reichen. Ich habe mir die Freiheit dieses Zeitraffers genommen, um die Realgeschichte mit der Figurenentwicklung in Einklang zu bringen, und hoffe diesbezüglich auf Nachsicht.

Jochen Grisse im September 2023

Familien- und Personenverzeichnis

Familie Bender in Eisern und Weidenau

1. Christian Bender, Protagonist *1794

2. Jakob Bender, Christians Bruder *1785

3. Hedwig Bender, Christians Schwester *1784

4. Tillmann Bender, Christians Vater *1762

5. Kätchen Bender, Tillmanns Frau *1763

6. Michael Stahlschmidt, *1747, wohnt in Haardt bei Weidenau

7. + Maria Stahlschmid, Michaels Frau

8. + Adolf Stahlschmidt, Michaels und Marias Sohn

9. + Rudolf Stahlschmidt, Michaels und Marias Sohn

Weitere Personen in Eisern

10. Daniel Daub, Gewerke, Erfinder *1792

11. Marie Daub, Daniels Frau *1794

12. Robert Hartmann, reicher Gewerke, Hüttenschulze *1782

13. Agnes Hartmann, Roberts Frau, stammt aus Siegen *1784

14. Philip Göbel, Gewerke, *1795

15. Hermann Kappe, Kleingewerke *1792

16. Annemie Kappe, Hermanns Frau, Philips Schwester *1797

17. Manfred Debus, reicher Gewerke *1774

Familie Bender in Obernau

18. Georg Bender, Landwirt, Köhler, Christians Vetter *1773

19. Lydia Bender, Georgs Frau *1773

20. Eberhard Bender, Georgs Sohn *1795

21. Paula Bender, Georgs Tochter, Christians Frau *1794

22. Friedrich Bender, Paulas und Christians Sohn *1813

23. Heinrich Bender, Paulas und Christians Sohn *1814

24. Martin Bender, Georgs Bruder, Christians Vetter *1780

25. Richard, Martins Sohn *1799

26. Johannes, Martins Sohn *1801

27. Andreas, Martins Sohn *1805

Personen außerhalb des Siegerlands

28. Benno von Altendorf, Richter in Essen *1775

29. Franziska von Altendorf, Bennos Tochter *1797

30. Lothar Siepmann, Fabrikant in Essen *1784

31. Gustav Siepmann, Lothars Bruder *1780

32. Arnold Jakobi, Fabrikant in Osterfeld *1778

33. Bernhard Jakobi, Arnolds Bruder, Fabrikant in Hagen *1776

34. Helene Jakobi, Bernhards von Bernhard *1795

35. Wolfram Fuchs, Händler in Wenden *1780

Weitere Personen

36. Josef Schmitz, Eisenhändler in Köln

37. Jost Gelber, Verwalter in Haardt

38. Lore Gelber, Jost Gelbers Tochter

39. Alfred Schmidt, Verwalter in Eisern

40. Dr. Benedikt Kolbius, Professor in Herborn

41. Olivia Berrycloth, Sekretärin in Herborn

42. Madame Dubois, Schulleiterin in Herborn

43. Erna von Tiedewitz, Schülerin in Herborn

44. Karl Brunheim, Pfarrer am Rödgen

45. Ernst Wagener, Grubenzimmermann in Eisern

46. Lebrecht Becher, Bergrat in Siegen

47. Wilhelm Münker, Gewerke in Weidenau

48. Adam Münker, Wilhelm Münkers Sohn

49. Peter Kaltenborn, Drahtzieher in Altena

50. Kurt und Viktor, zwei Fuhrleute

51. Eckehart Krüger, Gießereileiter in Wetzlar

52. Wigbert Müller, Betriebsleiter bei Lothar Siepmann

53. Gerhard Jantzen, Knecht auf Gut Altendorf

1. Heilige Nacht, Dezember 1812

Adam hatte Platz genommen. Er sah aus wie der lebendige Tod. Die Haut hing in Falten über seinen Knochen, und nur die roten Frostbeulen verliehen seinem Aussehen ein wenig Farbe. Die dürftige Kleidung schlackerte ihm wie Lumpen um den Leib und war der winterlichen Kälte alles andere als angemessen. In den Händen hielt er einen Fetzen Stoff, der wohl einmal weiß gewesen war, jetzt aber nur noch vor Schmutz starrte. Die Reste seiner Schuhe konnten die erfrorenen schwarzen Zehen kaum verbergen. Wer ihn ansah, musste ihn für einen Greis halten, dabei war er noch keine 30, das wusste Michael Stahlschmidt. In Adams Augen standen die Tränen, und seine Worte gerieten zu einem Schluchzen, als er sagte:

„Es tut mir so leid, Zunftmeister, es war die Hölle auf Erden!“

„Lass den Zunftmeister weg, Adam, und sag endlich, was ist mit unserem Sohn? Weißt du etwas von Rudolf?“, fragte Michael ungeduldig, doch man hörte ihm an, dass er kaum noch Hoffnung in sich trug. Zuviel hatte man schon von dem Desaster dieses Feldzugs nach Russland vernommen, und man brauchte Adam Münker aus Münkershütten nur anzusehen, um zu wissen, dass er nicht übertrieb, wenn er von der Hölle auf Erden sprach.

Auf dem Chaiselongue hatte sich Michaels Frau Maria bei Adams Erscheinen mühsam aufgerichtet. Ihre bleichen Züge und der trockene Husten zeugten von einer schweren Krankheit. Aber nun war ihr Blick erwartungsvoll auf Adam gerichtet.

„Es tut mir leid, aber er hat es nicht geschafft. Hinter Smorgonie ist er erfroren, wir mussten ihn zurücklassen, wir konnten ihn nicht begraben, der Boden war zu hart gefroren, und wir hatten überhaupt kein Werkzeug, …“ Maria brach auf dem Chaiselongue in sich zusammen, als die Todesnachricht heraus war. Adams weitere Worte drangen allem Anschein nach nicht mehr in ihr Bewusstsein vor, und auch Michael konnte ein lautes Schluchzen nicht unterdrücken. Rudolf war ihr letztes überlebendes Kind gewesen, alle Hoffnungen hatten auf ihm geruht. Es war eine Lust gewesen, ihn zu betrachten, wenn er eine neue Luppe1 aus dem Frischherd wuchtete oder am Schmiedehammer die Regie führte. Vorbei! Und das alles nur wegen des irregeleiteten Ehrgeizes dieses kleinen Korsen. Es war noch keine acht Monate her, als Napoleon in den Ländern des Rheinbundes, zu denen Nassau-Oranien gehörte, zusätzliche Soldaten hatte rekrutieren lassen. Selbst Michaels Einfluss als Zunftmeister hatte nicht ausgereicht, um seinem Sohn den Militärdienst zu ersparen.

„Sie können stolz sein, Herr Stahlschmidt“, hatte der französische Beamte ihm im Frühjahr gesagt, „dass Ihr Sohn das Vorrecht genießt, ein Teil der Grande Armée zu werden. Nur ein halbes Jahr und er wird ruhmbedeckt und mit reicher Beute wieder vor Ihnen stehen.“

Welche Verblendung! Und was für eine Verschwendung von Menschenleben. Es hieß, fast eine halbe Million Soldaten sei nach Russland gezogen. Nicht einmal die Hälfte davon waren Franzosen. Die meisten hatte Napoleon aus den von ihm besetzten Gebieten rekrutiert. Und so hatte nun auch Rudolf das Leben gelassen, nicht für sein Vaterland, sondern gezwungen für die unmäßige Ruhmsucht des Feindes. Bisher war nicht einmal ein Zehntel der Soldaten heimgekehrt.

Michael gewann langsam die Beherrschung zurück. Er wandte sich seiner Frau zu. Sie hatte die Auszehrung2, eine Krankheit für die es keine Heilung gab. Würde sie den neuerlichen Schock verkraften? Adam sprach immer noch, aber seine Worte gingen ins Leere.

„Entschuldige, Adam, ich habe nicht richtig zugehört.“ Es fiel Michael schwer, seine Aufmerksamkeit wieder auf den Gast zu richten. „Kommst du jetzt direkt aus Russland? So wie du aussiehst, bist du noch gar nicht zu Hause gewesen.“

„Das stimmt“, seufzte Adam, „Rudolfs Tod lastete so schwer auf meinem Gewissen, dass ich erst zu euch gehen musste.“

„Aber du trägst keine Schuld an seinem Tod“, meinte Michael müde. „Trotzdem frage ich mich immer“, erwiderte Adam, „ob ich sein Sterben nicht hätte verhindern können. Das belastet mich so.“

„Dann erzähl mal, was dir noch auf der Seele liegt. Immerhin haben wir jetzt Klarheit. Du glaubst gar nicht, wie sehr die Ungewissheit der letzten Monate an unseren Kräften gezehrt hat. Selbst hier wissen die Leute schon einige Monate um das Desaster dieses Feldzugs.“

„Es war ein einziges Fiasko“, klagte Adam. „Der Winter und die Russen waren uns immer dicht auf den Fersen. Beim Übergang über die Beresina wurden viele von uns einfach so niedergemetzelt. Als dann Napoleon die Armee verließ, waren Moral und alle militärische Ordnung endgültig dahin. Jeder kämpfte nur noch für sich allein ums Überleben. Ein wild durcheinander gewürfelter Haufen: Franzosen, Italiener, Spanier, Dänen und Portugiesen. Rudolf, Heinrich Böcking und ich hatten Glück, denn wir drei Siegerländer waren zusammengeblieben und konnten uns gegenseitig helfen. Rudolf war verletzt und hatte bei einem Schulterdurchschuss viel Blut und Kraft verloren. Wir mussten ihn oft stützen, manchmal sogar schleppen. Aber wir blieben zusammen und schafften jeden Tag unsere 40 bis 50 km in Richtung Heimat. Rudolf bat, wir sollten ihn zurücklassen. Ihr seid unverwundet und könnt es schaffen, sagte er, ich habe sowieso keine Chance. Aber wir blieben eisern, auch wenn Frost und Schnee uns immer mehr zusetzten. Da holte uns vor Smorgonie um die Mittagszeit von hinten ein Pferdeschlitten mit drei Deutschen ein. Der Sprache nach kamen sie aus Nord-Westfalen oder von der Ruhr.“

Michael, der aufmerksam zugehört hatte, warf einen Blick auf seine Frau. Ihre Augen waren geöffnet, aber ihr Blick ging in die Ferne und ihr Atem war flach.

„Weiß der Himmel, woher sie den Schlitten hatten“, fuhr Adam fort. „Der war mit Beutegut reich beladen. Sollen wir euren verwundeten Kameraden ein Stück mitnehmen?, bot ihr Anführer an. Auf dem Schlitten kann er sich ein wenig erholen, und ihr kommt besser vorwärts. Wir nahmen alle drei das Angebot dankbar an und vereinbarten, dass sie Rudolf bis hinter Smorgonie mitnehmen sollten. Bis dahin ist er wieder zu Kräften gekommen und kann dort auf euch warten. Ihr habt einen leichteren Marsch. Wir suchen uns morgen wieder einen anderen, dem wir helfen können, versprachen sie. Die flüchtende Armee zog sich wie ein dünner Faden durch die unendlichen Weiten Russlands, sodass wir keine Bedenken hatten, Rudolf zu verfehlen. Wir fanden ihn auch bereits am nächsten Mittag wieder, allerdings ganz anders, als erwartet. Er lag fast nackt und erfroren am Wegesrand. Diese Dreckschweine müssen es darauf angelegt haben, ihm das wenige Hab und Gut abzunehmen, die Not des Kameraden auszunutzen. Nur dieses Hemd hatten sie ihm gelassen.“

Adam zeigte auf den Leinenfetzen, den er die ganze Zeit von einer Hand in die andere gewechselt hatte. Michael vermutete, dass er das in den letzten Wochen beständig so gemacht hatte, um seine Hände vor dem Erfrieren zu schützen.

„Ich mache mir solche Vorwürfe, dass wir auf diese Halunken hereingefallen sind“, fuhr Adam fort. „Und Rudolfs Hemd wollte ich euch unbedingt bringen – als Andenken, – vielleicht hat mich das am Leben gehalten bei all der Entbehrung. Heinrich Böcking hat es auch nicht geschafft. Kurz bevor wir Polen erreicht hatten, ist er eines Morgens einfach nicht mehr aufgewacht. Es gab kaum etwas zu essen und diese eisigen Nächte! In der Nacht, als Rudolf erfroren ist, waren es sicher minus 40 Grad. Dabei halb nackt im Schnee zu liegen, das hält keiner aus. Sie haben ihm alles genommen, selbst das Kettchen mit dem kleinen Engel-Anhänger, das ihm immer so teuer war. Wenn wir uns doch nur nicht getrennt hätten!“

„Unsere Geschicke liegen allein in Gottes Hand.“ Michael versuchte, seine Verzweiflung für einen Moment zu verdrängen. „Es hilft niemandem, wenn du dir zu allem noch Selbstvorwürfe auflädst. Es scheint mir höchst fraglich, ob ihr zu dritt eine Chance gehabt hättet, wenn sogar Heinrich, der nicht verwundet war, gestorben ist. Vielleicht wärst du dann auch nicht durchgekommen. Aber jetzt musst du dringend zu deinen Eltern gehen. Ich weiß doch, in wie großer Sorge sie um dich sind. Du darfst sicher sein, dass wir dir keinerlei Vorhaltungen machen werden.“

„Da bin ich wirklich erleichtert und will ganz schnell nach Hause gehen.“ Mit diesen Worten drückte Adam Michael den Stofffetzen in die Hand, der einst Rudolfs Hemd gewesen war. Ohne sich noch einmal umzudrehen, verließ er das Haus.

Michael hatte sich nicht erhoben, als Adam ging. Es war nicht die Zeit für Förmlichkeiten. Marias Blick war unverwandt in die Ferne gerichtet. Sie schien nicht mitbekommen zu haben, dass Adam fort war. Lange saß er leise schluchzend auf dem Stuhl neben Marias Chaiselongue. Jetzt, wo Adam weg war, musste er seine Verzweiflung nicht mehr zügeln. Die Atemzüge seiner Frau schienen immer flacher zu werden. 63 Jahre war sie jetzt alt. Ein gesegnetes Alter. Über 40 Jahre waren sie ihren Weg gemeinsam gegangen, es war bei allem Leid eine schöne Zeit gewesen. Viele Kinder hatte ihnen der Herrgott geschenkt. Zwei waren erwachsen geworden, aber nun war keines übrig geblieben.

Die Dämmerung brach herein, und er breitete Rudolfs Hemd vor sich aus. Man konnte die Löcher, die die Kugel geschlagen hatte, noch erkennen. Verkrustetes Blut hatte den Stoff an vielen Stellen schwarz gefärbt, Rudolfs Blut. Bitterkeit stieg in ihm hoch. Er faltete das Hemd zusammen und überlegte kurz, ob er es verwahren sollte. Dann stand er auf und warf es wütend ins Kaminfeuer. Für einen Moment loderte die Flamme hell empor. Hatte Maria dieses Auflodern registriert? Jedenfalls sah sie Michael jetzt an und sagte:

„Willst du uns nicht die Weihnachtskerze anzünden? Die Heilige Nacht bricht doch jetzt herein.“

Stumm nahm Michael eins von diesen neuen Tunkhölzern3 und hielt es kurz ins Kaminfeuer. Sofort entstand ein Flämmchen. Früher, als sie noch einfache Holzspäne benutzt hatten, die oft nur kohlten und keine Flamme bildeten, war es viel umständlicher gewesen. Mühelos konnte Michael die Kerze anzünden. Eine französische Erfindung ging es ihm kurz durch den Kopf, bevor Maria weitersprach.

Mit schwacher, aber doch bestimmter Stimme sagte sie: „Es ist sehr wichtig, dass du das Licht, das durch Weihnachten in die Welt gekommen ist, nicht aus den Augen verlierst, sonst wirst du bitter und hartherzig.“ Michael wusste genau, was sie meinte, und stimmte ihr aus tiefstem Herzen zu. Er wusste aber auch, dass viele Zeitgenossen Marias Worte als leere Worthülse angesehen hätten. Die drei Männer auf dem Pferdeschlitten bei Smorgonie fielen ihm ein. Wut wollte in ihm aufsteigen, aber Maria hielt seine Aufmerksamkeit fest.

„Ich werde dich jetzt allein lassen“, sagte sie. „Ich gehe zu Rudolf und seinen Geschwistern. Aber du musst noch eine Weile aushalten. Für dich gibt es noch einiges zu regeln. Es ist wichtig, dass du gütig bleibst.“ Ihr Blick fiel von ihm ab und schweifte wieder in die Ferne. Michael nahm ihre Hand. Erneut stiegen ihm Tränen in die Augen. Worte fand er keine. Marias Atem wurde flacher und flacher. Ganz langsam wurde ihre Hand kalt, aber das Weihnachtslicht auf dem Tisch brannte noch.

1 Ein Klumpen Rohstahl, der vom Frischherd zum Schmiedehammer gebracht wurde.

2 Aus heutiger Sicht keine eindeutige Diagnose. Krankheiten wie Tuberkulose und Krebs wurden mit dem Begriff Auszehrung benannt.

3 Vorläufer des Streichholzes

2. Das Vermächtnis, Dezember 1812

Schweigend saß Christian Bender mit seinen Geschwistern Hedwig und Jakob in der Küche des alten Gewerkenhauses in Haardt. Sie sahen in das flackernde Herdfeuer, das eine wohlige Wärme verbreitete. Die Behaglichkeit der Flammen stand ganz im Gegensatz zur trüben Stimmung, die über dem Haus lag. Vetter Rudolf war in Russland erfroren und Tante Maria vor zwei Tagen gestorben. Heute Mittag war die Beerdigung gewesen, und jetzt saßen Onkel Michael und Vater schon eine ganze Weile allein in der guten Stube. Was sie wohl zu besprechen hatten?

Christians Augen schweiften in die Runde. Alles in diesem Haus war ihm so vertraut. Fast war es ihm in den letzten Jahren wie ein zweites Heim geworden. Während seiner Zeit in der Lateinschule hatte er bei Stahlschmidts in Haardt gewohnt. Von der bei Weidenau gelegenen Hüttenansiedlung4 war es zur Schule in Siegen nur eine halbe Stunde Fußweg durchs Tal. Zum Elternhaus nach Eisern musste man gut dreimal so weit über die Berge gehen. Damals hatte auch Adolf, der ältere von Stahlschmidts Söhnen, noch gelebt, und bei den Mahlzeiten in der Küche war es lustig zugegangen. Adolf und Rudolf waren stets zum Scherzen aufgelegt, und trotz der vielen Arbeit in der Hammerschmiede hatte immer eine fröhliche Stimmung geherrscht. Nun war nur Onkel Michael übrig geblieben, und es schien, als ob sich das Leben aus dem repräsentablen Haus zurückgezogen hätte.

Nachdenklich strich Christian mit der Hand über seine blond-braunen Locken. Der Onkel hatte ihn sogar auf Reisen mitgenommen. Michael war zwar keiner von den Raitmeistern5, die den Siegerländer Stahl für die Zunft6 an den großen Messeplätzen handelten, aber als Zunftmeister hielt er Kontakt zu wichtigen Kunden. Auch früher schon, als er noch ein einfacher Hammerschmied gewesen war, hatte er die Abnehmer besucht, um besser zu verstehen, warum sie ihren Stahl wie haben wollten.

Begleite mich Christian, hatte der Onkel gesagt, Reisen bildet. In Eisern kommt dein Vater mit Jakob und Hedwig ohne dich klar. Ich werde hier auch nicht unbedingt gebraucht. Adolf beherrscht den Frischherd7 wie kein anderer, und am Schmiedehammer kann niemand mit Rudolf konkurrieren. Christians Vater Tillmann hatte zugestimmt. Er wusste, wie wertvoll Reisen für die Entwicklung junger Leute war. So hatte Christian bereits mit 17 Jahren große Städte wie Köln und Frankfurt, ja sogar Nürnberg, gesehen. Er war im Bergischen und im Märkischen gewesen, kannte Ortschaften wie Hagen, Altena, Elberfeld und Solingen. Wie groß und schön die Welt war und wie verschieden die Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensverhältnissen.

Dann musste Rudolf in den Krieg ziehen, und Adolf hatte den tödlichen Unfall gehabt. Onkel Michael hatte Jost Gelber, der ein hervorragender Fachmann war, zum Verwalter gemacht. So war wenigstens dafür gesorgt, dass der Betrieb in der Hammerschmiede weiterging.

Christians Blick blieb auf seinem acht Jahre älteren Bruder Jakob ruhen, der wie so oft mit ernster Miene vor sich hinsah. Er liebte und bewunderte ihn. Die Familienwirtschaft in Eisern, mit den sechs Hüttentagen, den Bergwerken und dem Hauberg, lag wesentlich in den Händen des 27-jährigen Junggesellen. Sicher, Hedwig, die noch ein Jahr älter war, leistete auch einen wichtigen Beitrag. Sie war ebenfalls unverheiratet und seit Mutters Kräfte nachließen, hatte sie, wie selbstverständlich, die Rolle der Hausfrau übernommen. Vater Tillmann, der inzwischen die 50 überschritten hatte, musste nur noch hier und da eingreifen und konnte sich seinen eigenen Interessen widmen. Schon immer hatte ihn die Technik der Roheisenerzeugung auf der Hütte fasziniert. Tiefer und tiefer wollte er verstehen, was beim Verhüttungsprozess genau geschah. Er hatte aber auch immer schon gewusst, das gewonnene Wissen in ganz praktische Verbesserungen umzusetzen. Während seiner Schaffenszeit hatte sich die Produktivität der Hochöfen deutlich verbessert, und Tillmann war weit über die Grenzen von Eisern hinaus hoch angesehen. Das Geräusch der Stubentür, die langsam aufgeschoben wurde, riss Christian aus seinen Gedanken. Einen Augenblick später lugte Vaters Kopf zur Küchentür hinein.

„Ich hatte mit Schwager Michael einiges zu besprechen“, sagte er. Ihr könnt jetzt rüberkommen, denn in den wichtigsten Punkten sind wir uns einig und möchten euch in unsere Überlegungen mit einbeziehen.“ Onkel Michael saß an dem großen Eichentisch. Das Leid der letzten Zeit hatte ihm einiges von seiner früheren Spannkraft genommen. Sein Haar war weiß geworden, und nur der Oberlippenbart zeugte von seiner ehemals dunklen Haarfarbe. Mit einer Geste lud er Christian und seine Geschwister ein, Platz zu nehmen.

Als alle saßen, sagte er: „Bei aller Trauer zwingt uns das Leben, den Blick in die Zukunft zu richten. Wir müssen neue Pläne machen, auch wenn wir erleben, dass die Pläne, die uns gestern noch hoffnungsfroh stimmten, wie ein Windhauch verwehen. Ob unsere neuen Vorhaben Bestand haben, weiß Gott allein. Wie ihr wisst, bin ich nach menschlichen Begriffen kein armer Mann, obwohl mir alles genommen wurde, was mir wertvoll war.“ Christian wusste nur zu gut, wie sehr Onkel Michael litt. Schon immer hatte er an ihm bewundert, dass er trotz der schweren Schicksalsschläge nach außen hin sachlich überlegte und ruhig und gefasst sprach.

Mit leicht feuchten Augen fuhr der Onkel fort: „Gott hat mir bisher 65 Lebensjahre geschenkt, und noch heute erfreue ich mich guter Gesundheit. Mein Weg neigt sich dem Ende entgegen, und ich kann nichts mitnehmen. Aber die irdischen Geschäfte müssen von jüngeren Händen weitergeführt werden.“ Michael blickte Christian direkt an und ergänzte: „Ich habe daher eurem Vater vorgeschlagen, dass ich dich, Christian, an Kindesstatt annehme, damit mein Erbe in einer Hand bleibt. Ich hoffe, dass auch du und deine Geschwister mit meinem Vorschlag einverstanden seid.“

Christian hatte über die Erbsituation der Hammerschmiede überhaupt noch nicht nachgedacht. Onkel Michael war gesund und hatte oft bewiesen, dass er trotz der schlimmen Ereignisse wie ein Fels in der Brandung stand. Christian wusste nicht, was er sagen sollte, und blickte verdattert in die Runde.

Sein Bruder Jakob schien weniger überrascht zu sein. Er wiegte bedächtig den Kopf und schaute sehr ernst, bevor er sagte: „Ich hatte schon so etwas Ähnliches vermutet. Du hast viel Zeit hier in Haardt auf der Hammerschmiede verbracht und kennst dich gut aus, Christian.“ An seinen Onkel gewandt ergänzte er: „Ich bin einverstanden.“

„Aber, das kann doch nicht sein“, erwiderte Christian. Dann gehen Hedwig und du leer aus, ganz zu schweigen von den anderen Verwandten.“ Hedwig ergriff das Wort. „Ich finde, Jakob hat recht. Wir beide haben bisher kaum eine Beziehung zur Arbeit in der Hammerschmiede. Damit ist auch verbunden, dass man reist und den Kontakt zu den Abnehmern hält. Das liegt dir doch, Christian. Außerdem wirst du bald verheiratet sein und Vater werden, während Jakob und ich ledig sind.“

Hedwigs Worte lenkten Christians Gedanken in andere Bahnen. Paula, seine geliebte Paula. Wie sehr freute er sich auf den Ehestand und auf das Kind, das sie beide im Frühjahr erwarteten. Was hatte es für einen Wirbel und ein Gerede gegeben, als die Nachricht von Paulas Schwangerschaft die Runde machte. Da kann man mal sehen, was sie den Lateinschülern in der Stadt so beibringen, war eine sehr harmlose Variante des Spotts gewesen, den Christian über sich ergehen lassen musste. Auch sein Vater und Onkel Michael, die doch beide große Stücke auf ihn hielten, waren richtig böse geworden. Viele Vorwürfe hatte er sich anhören müssen: Wie kann man nur so verantwortungslos sein, oder: Wenn man den Trieben die Kontrolle überlässt, ist alles verloren. Jetzt hörte es sich ganz so an, als ob alle über den zu erwartenden Nachwuchs froh wären.

„Ihr beide werdet wahrscheinlich auch bald verheiratet sein und Kinder haben“, sagte Christian, doch in seinem Ton lag ein leichter Zweifel. Seine Geschwister waren nicht mehr die Jüngsten und schienen nicht auf Partnersuche zu sein.

„Da müsste erst mal der Richtige vorbeikommen“, entgegnete Hedwig prompt, „und der ist weit und breit nicht in Sicht. Was die andere Verwandtschaft angeht, dazu kann ich nichts sagen. Ich stelle mich dem Vorschlag jedenfalls nicht in den Weg.“

„Von den anderen Verwandten bringt niemand so gute Voraussetzungen mit wie du, Christian“, sagte Michael. „Direkte nähere Verwandte habe ich nicht mehr, und ich möchte unbedingt vermeiden, dass der Besitz aufgeteilt wird. Mal ganz abgesehen davon, dass eine solche Zersplitterung auch der Obrigkeit ein Dorn im Auge ist.“

„Von einer Obrigkeit kann man bei dem aktuellen Chaos kaum noch sprechen“, griff Tillmann in das Gespräch ein. „Das bringt mich darauf, dass du noch gar nichts von deiner Idee erzählt hast, Michael. Und meine Kinder scheinen mit deinem Vorschlag einverstanden zu sein.“

Von wegen, dachte Christian. Er hatte noch gar nicht zugestimmt. Der Vorschlag des Onkels hatte ihn so überrascht, dass er bisher keinen klaren Gedanken hatte fassen können. Natürlich fühlte er sich geehrt, dass man ihm so viel Verantwortung anvertrauen wollte. Was das in ganzer Tragweite zu bedeuten hatte, konnte er allerdings noch gar nicht überblicken.

Doch er widersprach nicht, und so fuhr sein Onkel fort: „Du hast recht, Tillmann. Dazu muss ich ein wenig ausholen. Euer Vater hat schon angedeutet, welche unsäglichen Verhältnisse entstanden sind, seit wir alle unter französischer Herrschaft stehen. Alle Macht geht heute von der Munizipalität in Siegen und der Mairie8 in Wilnsdorf aus. Französische Offiziere, die in der zivilen Verwaltung nicht besonders bewandert sind, haben das Sagen. Von der Eisen- und Stahlherstellung verstehen sie gar nichts. Die alten Zunftregeln und die Haubergsordnung, die für uns alle so wichtig sind, kennen sie kaum. Ich war über viele Jahre Zunftmeister und hatte für die Einhaltung der Regeln, gemeinsam mit den Bergräten, Sorge zu tragen …“

„Du bist auch jetzt noch Zunftmeister“, unterbrach ihn Jakob. „Bei der Versammlung im Oktober hat man dir doch wieder das Vertrauen ausgesprochen.“

„Das stimmt zwar“, sagte Michael, „aber die Franzosen kennen keinen Zunftmeister und keine Zunft. Wenn früher jemand gegen die Zunftregeln verstieß, dann konnte ich Strafen verhängen. Heute ist mit meinem Amt keinerlei Machtstellung mehr verbunden. Wenn ich etwas durchsetzen möchte, dann muss ich als ganz normaler Bürger bei den Franzosen Beschwerde führen. Und die verstehen meistens nicht mal, was ich will, und haben außerdem kaum Zeit für mich. Sie sind viel zu sehr damit beschäftigt, Soldaten zu rekrutieren und Einquartierungen zu organisieren. Aber auf die Probleme der Verwaltung will ich gar nicht weiter eingehen. Mir geht es vielmehr um die Raitmeister.“

Christian fand es interessant, wie sehr die Aufregung über die schlimmen politischen Verhältnisse die beiden alten Herren aufbrachte. Die Trauer schien plötzlich in den Hintergrund zu geraten. Er war gespannt, was der Onkel noch sagen wollte. Das Stichwort Raitmeister hatte seine ganze Aufmerksamkeit geweckt. Früher hatten die Raitmeister von der Zunft das Monopol verliehen bekommen, den Siegerländer Stahl im ganzen Land zu verkaufen. Ihre Tätigkeit war sehr wichtig. Sie mussten überall Kontakte haben und sehr geschickt vorgehen. Gleichzeitig wurde ihnen viel Wissen über den Stahl, den sie verkauften, abverlangt. Sie mussten einschätzen, ob Kundenwünsche zu erfüllen waren oder nicht. Christian hatte einige von den alten Raitmeistern kennengelernt, als er mit Onkel Michael auf Reisen gewesen war, herausragende Persönlichkeiten, die ihn begeistert hatten.

„Wir alle wissen, wie wichtig die Tätigkeit und die Verbindungen der Raitmeister für unser Geschäft sind. Da aber die Zunft keine Privilegien mehr vergeben darf, wurden seit ein paar Jahren keine neuen Raitmeister mehr ausgebildet und eingesetzt. Ich habe die Vorstellung, Christian, dich unter der Hand zum Raitmeister zu machen. Du bringst die besten Voraussetzungen mit, und wenn mir noch ein paar Jahre vergönnt sind, in denen wir zusammen reisen können, dann kann das gelingen. Solange wir unterwegs sind, ist die Hammerschmiede bei Jost Gelber in den besten Händen. Was hältst du davon?“

Christian hatte dem Onkel mit zunehmender Faszination zugehört. Heimlich hatte er immer davon geträumt, später einmal Stahlhändler zu werden. Raitmeister waren zumeist altgediente erfahrene Hammerschmiede.

„Aber meinst du denn“, entgegnete er, „dass ein so junger Mann wie ich Raitmeister sein könnte?“

„Noch ist es nicht so weit.“ Michael lächelte. „Aber ja, einen so jungen Raitmeister hat es sicher noch nicht gegeben. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliches Vorgehen, und wenn die alten Raitmeister aussterben, dann müssen junge Männer den Stahlverkauf übernehmen, bevor das Geschäft leidet.“

„Man weiß ohnehin nicht, wie sich die Verhältnisse weiterentwickeln“, ergänzte Tillmann. „Da die Franzosen mit dem misslungenen Russlandfeldzug einen so starken Dämpfer erhalten haben, ändern sich womöglich die politischen Verhältnisse grundlegend, doch ich bezweifle, dass die guten alten 80er-Jahre, als noch niemand an Krieg dachte, zurückkommen. Du betonst doch immer, Michael, wie sehr die gebietsübergreifenden Handelsbeziehungen an Bedeutung gewinnen.“

„Ja, das kann man gar nicht genug unterstreichen“, fuhr Michael fort, „gerade der Krieg hat die Fernhandelsbeziehungen enorm begünstigt. Über die Entwicklung an der Ruhr habe ich euch schon einiges erzählt. Klar ist jedenfalls, Christian, dass fähige Männer, die mit Stahl handeln können, immer gebraucht werden, ob sie nun Raitmeister heißen oder nicht.“

Auch wenn Christian noch einige halbherzig vorgetragene Einwände machte, war er innerlich voller Aufregung. Paula würde begeistert sein. Ein wenig schämte er sich seiner Freude, die so gar nicht zu dem traurigen Tag passte.

Hedwig war aufgestanden und sagte: „So langsam solltet ihr zum Ende kommen, denn wir müssen heute noch nach Eisern zurück, und es wird früh dunkel. Ich brühe noch einen Kaffee auf, aber dann sollten wir aufbrechen.“

4 In der Nähe des kleinen Dorfes Weidenau gab es sieben unabhängige Hüttenansiedlungen: Haardt, Boschgotthardshütten, Meinhardt, Schneppenkauten, Fickenhütten, Münkershütten und Müsenershütten. Die Ansiedlungen wuchsen zu einem Ort zusammen, der später nur noch Weidenau hieß.

5 Aus dem Mittelhochdeutschen, steht für Rechenmeister

6 Die Hüttenleute (Massenbläser) und Hammerschmiede waren in der Zunft organisiert, deren Vorsteher Zunftmeister genannt wurde.

7 Anlagenteil, in dem Roheisen zu Stahl umgewandelt wird. Die Umwandlung heißt demzufolge Frischen.

8 Bürgermeisterei nach französischem Recht. Munizipalität ist die Kreisverwaltung.

3. Gewerkenversammlung, Januar 1813

Tillmann nahm einen kräftigen Schluck Bier. Er musste sich beruhigen. Es half nichts, sich aufzuregen, zu laut und zu früh Stellung zu beziehen. Aber die turbulente Diskussion, die sich heute Abend im Hinterzimmer des Wirtshauses in Eisern abspielte, machte es ihm schwer, gefasst zu bleiben. Von alters her trafen sich die Gewerken, also die Anteilseigner der Eiserner Hütte, Anfang Januar in Hoffmanns Gasthaus. Sie wählten den Hüttenschulzen9, der den Hüttenbetrieb organisierte, und entschieden andere wichtige Dinge. Gelegentlich war es zu kontroversen Diskussionen gekommen, aber seitdem die Zunft keine Macht mehr hatte, fehlte dem Gewerbe die Richtschnur. Glücklicherweise war im Großen und Ganzen die Solidarität unter den Gewerken erhalten geblieben, und meistens hielt man die alten Regeln freiwillig ein, weil sie einfach sinnvoll waren. Aber immer war das nicht der Fall.

„Wir können doch den Armentag nicht abschaffen“, sagte Philip Göbel, der Sohn von Tillmanns Schwester Magdalene. Er war einer der jüngsten Gewerken und verwaltete nach dem frühen Tod der Eltern den göbelschen Besitz.

„Einige Hütten in der Umgebung haben ihn schon letztes Jahr ausfallen lassen“, entgegnete Robert Hartmann, der eben noch als Hüttenschulze bestätigt worden war. Er war Anfang 30 und trug einen kräftigen Schnurrbart. In seinem Haar glänzte die reichlich verwendete Pomade. „Und wenn die Armen mehr arbeiten würden, brauchten sie auch keine Versorgung.“

„Wir wissen alle“, konterte Philip, „wie gerade durch die Kriegswirren so mancher unverschuldet in Armut geraten ist. Wir dürfen diese Menschen doch nicht elendig sterben lassen!“

„Aber die Franzosen fordern nicht“, entgegnete Robert, „dass wir unser gutes Material einsetzen, um von dem Erlös die Armen durchzufüttern. Die Zunft hat nichts mehr zu sagen, und die Herren von der Mairie und der Munizipalität interessiert das Thema nicht. Wir wissen nicht, was ein Armentag ist, haben sie nur gesagt.“

Das war typisch für den Maire10 und seine Mitarbeiter, dachte Tillmann. Es interessierte sie nicht, wie die Armen versorgt wurden. Nach den Regeln der Zunft durfte eine Blashütte 60 Tage im Jahr betrieben werden. Der Gewinn der meisten Betriebstage stand den Gewerken zu, entsprechend ihren Anteilen, die Hüttentage genannt wurden. Der Erlös eines Tages war für die Armen im Dorf bestimmt. Das Material für den Armentag mussten alle gemeinsam entsprechend ihren Anteilen aufbringen. So war garantiert, dass es nicht zu unmenschlichen Härten kam. Nun wollten sich einige der Gewerken den Erlös des Armentags einverleiben. Tillmann zwang sich zur Ruhe, trank noch einen Schluck, als der Sohn seiner Nichte Anna, Daniel Daub, das Wort ergriff.

„Wir werden hoffentlich nicht so dumm sein, eine funktionierende Armenversorgung kaputtzumachen, bevor wir eine neue aufgebaut haben. Man reißt doch auch kein Haus ein, bevor man eine neue Bleibe gefunden hat. Die Franzosen scheinen nicht vorzuhaben, ein neues System zur Armenversorgung aufzubauen. Also müssen wir bis auf Weiteres am Armentag festhalten.“

„Im Krieg sterben so viele Menschen“, meinte Manfred Debus. Er lebte als reicher Junggeselle in einem schönen alten Fachwerkhaus. Mit seinen 38 Jahren hatte er eine ausgeprägte Halbglatze. Sein tiefgezogener Schnurrbart ging in einen Backenbart über und verlieh ihm einen mürrischen Gesichtsausdruck. „Es wäre wichtiger, die Kämpfe zu beenden, als so ein Geschiss um die paar Armen zu machen.“

Tillmann hatte Christian als Gast zur Versammlung der Gewerken mitgenommen. Das Stimmrecht für die Familie übte er selbst aus, aber es konnte nicht schaden, wenn sein Sohn mitbekam, wie es bei solchen Veranstaltungen zuging. Christian war klug und wusste viel, aber er musste noch lernen, seine Intelligenz so einzusetzen, dass er nicht das Gegenteil von dem erreichte, was er wollte. Wenn andere ihm zu egoistisch erschienen oder, wenn deutlich wurde, dass Dinge nicht zu Ende gedacht waren, reagierte er oft zu aufbrausend. Er musste lernen, sich zu beherrschen. Auch jetzt spürte Tillmann, dass Christian innerlich kochte.

„Ich sehe nicht ein“, fuhr Manfred fort, „dass nur die Massenbläser11 für die Armenversorgung aufkommen sollen. Die Zimmerleute bauen auch nicht jedes 60. Haus umsonst, und die Schuster verschenken keine Schuhe. Die alte Zunftregel war schon immer ungerecht, und ich sehe nicht ein, diese Ungerechtigkeit weiter …“

„Das ist doch Schwachsinn“, fiel Christian ihm ins Wort. „Schuster und Zimmerleute erwirtschaften nur ein Bruchteil von dem, was die Hütte erbringt. Das würde nie reichen, um Arme zu versorgen. Was sollen denn die Armen machen? Wo sollen sie denn hin? Was sollen sie essen?“

In ruhigem Ton erwiderte Manfred: „Sie können nach Siegen oder Wilnsdorf zum Maire gehen und sich dort beschweren. Der kann ihnen zu Essen geben. Der ist zuständig. Wir sind es jedenfalls nicht.“

Tillmann sah Christian mahnend an, aber der beachtete ihn nicht. Viel zu laut erwiderte er: „Das ist doch menschenverachtend! Du willst gar nicht, dass ihnen geholfen wird.“

Tillmann hatte seine Hand beruhigend auf den Arm seines Sohnes gelegt, aber es war zu spät. Diesmal war es Manfred, der Christian in ruhigem, aber festem Ton unterbrach und sich dabei an Tillmann selbst wandte:

„Tillmann, ich schlage vor, dass du deinen Sohn erst noch ein bisschen in Zucht nimmst, bevor du ihn zu erwachsenen Menschen reden lässt. Hat er als Gast überhaupt ein Rederecht?“

Nun war es wieder passiert. Durch ungeschickte Wortwahl und den falschen Ton hatte Christian der guten Sache, die er vertrat, geschadet, anstatt ihr zu nutzen. Er schien seinen Fehler nun auch bemerkt zu haben, denn er sank in sich zusammen und senkte den Blick. Tillmann überlegte, wie er die Situation halbwegs retten könnte. Da kam ihm einer der kleinen Gewerken, Hermann Kappe, zur Hilfe, der sonst kaum etwas sagte und immer etwas unsicher wirkte.

„Aber recht hat er ja, der Christian, ich meine … Ohne Armentag … Wenn sie nicht verhungern, dann müssen sie erfrieren, die Armen, bei dieser Hundskälte. Das Geld aus dem Armentag reicht kaum aus, um die Not zu lindern.“

„Eine gewisse Härte ist sicher dabei“, gestand Robert zu. „Andererseits muss ich Manfred recht geben. Es kann nicht die Aufgabe der Hüttengewerken sein, das Geld aufzubringen, dass eigentlich von der Mairie kommen müsste.“ Er wandte sich direkt an Manfred Debus und ergänzte: „Manfred, du bist der Munizipalrat. Ich schlage vor, dass wir bis auf Weiteres keinen Armentag abhalten. Du gehst zur Mairie nach Wilnsdorf und sagst denen, dass sie sich ab sofort um die Armen kümmern müssen.“ „Das will ich gern tun, ich bin ja kein Unmensch“, sagte Manfred mit einem Seitenblick zu Tillmann. „Aber ihr wisst ja, dass die vom Maire ernannten Munizipalräte nur eine beratende Funktion haben. Wir haben keine Machtbefugnis wie früher die Heimberger12.“

Tillmann war vor der Machtübernahme der Franzosen über viele Jahre der vom Dorf gewählte Heimberger gewesen. Dann war die örtliche Verwaltung völlig umgekrempelt worden. In Siegen gab es die Munizipalität und in Wilnsdorf die Mairie, zu der Eisern gehörte. Was hatte man denn mit Wilnsdorf zu schaffen? Da gab es nicht einmal eine Hütte und kein Bergamt. Es war schwer zu verstehen, wer wofür zuständig war. Der Gemeinderat in Eisern durfte zwar formal weiter bestehen, aber er hatte nur noch beratende Funktion. Einer der Gemeinderäte wurde vom Maire willkürlich ausgewählt und zum Munizipalrat ernannt. Der hatte die Aufgabe, die Befehle des Maire dem Dorf mitzuteilen und die Wünsche des Dorfes an den Maire heranzutragen. Unter der Hand wurde allerdings vieles im Ort noch geregelt wie früher.

„Uns allen ist klar“, sagte Philip, „dass da nichts bei rumkommt. Nichts wird passieren. Und die Armen müssen betteln gehen oder verhungern.“ „Tillmann, sag du auch mal was“, sagte Hermann, der nur wenig älter war als Christian. „Du bist doch der Heimberger …“

„Es gibt keinen Heimberger mehr“, warf Manfred ein.

„Ja, ja, ich weiß“, fuhr Hermann fort. „Aber Tillmann hat noch gar nichts gesagt. Er muss jetzt mal ein Machtwort sprechen.“

Tillmann war mit seinen 51 Jahren vielleicht der Älteste im Saal. Seine natürliche Autorität sorgte dafür, dass sich tatsächlich alle Blicke abwartend auf ihn richteten. „Ihr alle wisst“, sagte er in ruhigem, sachlichem Ton, „dass ich keinerlei Befugnis habe, ein Machtwort zu sprechen. Aber meine Meinung will ich euch nicht vorenthalten. Die Abschaffung des Armentages würde zu noch chaotischeren Zuständen führen, als wir sie ohnehin schon haben. Wenn die Leute künftig betteln gehen, bringt das gerade für uns Gewerken viele Probleme mit sich. Ich mache daher folgenden Vorschlag: Wir sollten den Armentag weiterhin abhalten. Diejenigen unter uns, die zu diesem Tag kein Material beisteuern möchten – denn offensichtlich geht es einigen darum, dieses Material einzusparen –, die sollen sich bei mir melden. Ich werde dann an ihrer Stelle Erz und Kohle liefern. Es wird sich allerdings kaum vermeiden lassen, dass alle im Dorf erfahren, wer sich auf Kosten der Armen bereichern will. Ich meine, dieser Vorschlag wird allen vorgetragenen Interessen gerecht, und bitte, darüber abzustimmen.“ Tillmanns Vorschlag hatte viele der Gewerken verblüfft, sodass es einen Moment nachdenklicher Ruhe gab. Tillmann nutzte diese Pause, um zu fragen, wer dafür sei. Die Hände der Befürworter des Armentags gingen spontan nach oben. Langsam folgten weitere Hände, die der Gegner. Sie konnten ja die Möglichkeit der Materialeinsparung nutzen. Bei den Enthaltungen war auch der Hüttenschulze dabei. Er wagte es nicht, sich in der Abstimmung gegen die anderen zu stellen. Nur Manfred blieb seiner strengen Haltung treu und stimmte gegen Tillmanns Antrag.

Der Rest der Tagesordnung bot keine kontroversen Themen und wurde dementsprechend schnell abgehandelt.

Als Tillmann wenig später mit Christian den Heimweg über den verschneiten Vorplatz der alten Kapellenschule antrat, wurden sie von Manfred überholt.

Im Vorbeigehen sagte er: „Es ist und bleibt ungerecht, dass die Massenbläser für alles Elend in der Welt allein geradestehen müssen.“

Er schien keine Antwort zu erwarten, denn er hielt nicht inne, sondern verschwand in der Kälte der dunklen Winternacht.

„Erstaunlich“, sagte Christian, „wie es dir gelungen ist, die Abschaffung des Armentages zu verhindern. Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, nachdem die Pferde wieder mit mir durchgegangen waren.“

„Immerhin hast du diesmal – im Nachhinein – deinen Fehler selbst bemerkt. Ich bin zuversichtlich, dass du noch lernen wirst, deine Klugheit taktisch geschickt einzusetzen. Wenn du einmal Raitmeister wirst, wird das für dich sehr wichtig sein.“

„Ich hoffe, dass ich von deinem Geschick noch einiges dazulerne. Allerdings wird dein Vorschlag, der die kontroverse Diskussion so schnell zum Ende brachte, für die Familie ganz schön teuer werden, wenn wir in Zukunft das Material für den Armentag allein aufbringen müssen.“

„Das glaube ich gar nicht mal“, entgegnete Tillmann. „Jetzt, wo sich niemand mehr in der Anonymität der Masse verstecken kann, werden die meisten ihren Beitrag leisten. Sie fürchten die üble Nachrede im Dorf viel zu sehr. Ich bin gespannt, ob nicht auch Manfred sein Material liefern wird. Für dieses Jahr mache ich mir da keine Sorgen, und was nächstes Jahr ist, kann ohnehin niemand sagen.“

9 Jeder Gewerke nutzte die Hütte, um mit seinem Material sein Eisen zu erschmelzen. Der Hüttenschulze war verantwortlich für die Organisation des Betriebs und die Instandhaltung der Hütteneinrichtung. Dafür wurde er von allen gemeinsam bezahlt.

10 Bürgermeister nach französischer Kommunalverwaltung

11 Die Betreiber der Blashütten (Hochofen) wurden Massenbläser genannt. Sie waren wie die Hammerschmiede in einer Zunft organisiert.

12 Bezeichnung des Bürgermeisters in der Nassauischen Zeit

4. Kinder des Krieges, März 1813

Christian war auf dem Weg nach Obernau, der Heimat seines Vaters. Ich bin ein Kind des Krieges, dachte er. Als er geboren wurde, waren die Kämpfe schon zwei Jahre im Gang gewesen. Nun wurde er bald 19 und ein Ende des Krieges war nicht absehbar. Sein Bruder Jakob konnte sich noch erinnern, dass in seiner Kindheit Frieden geherrscht hatte. Alles war viel entspannter zugegangen. Es hatte keine Einquartierungen gegeben und auch keine Kriegslasten in Form von Hand- und Spanndiensten. Für Christian war Krieg der Normalzustand. Als die Franzosen vor sechs Jahren die Macht im Land übernommen hatten, war er schon alt genug gewesen, um zu bemerken, wie viel schwieriger das öffentliche Leben seitdem geworden war. Überall kam es zu groben Ungerechtigkeiten, und man konnte kaum etwas dagegen tun. Vorher war das Siegerland nicht direkt Kriegspartei gewesen und hatte keine Kämpfer stellen müssen. Jetzt rekrutierten die Franzosen in jedem Frühjahr Soldaten aus den besetzten Gebieten. Das geschah ziemlich willkürlich. Wer Pech hatte, musste für den Feind in den Krieg ziehen. Viele von ihnen kehrten nicht zurück. So war das eben.

Ungeachtet des Krieges meinte Christian, dass er eine schöne Jugend gehabt hatte. Vielleicht lag das daran, dass seine Familie sehr angesehen war. Vater war Heimberger gewesen und ein bedeutender Hüttengewerke in Eisern. Er genoss hohe Wertschätzung, weil er wie kein Zweiter verstand, was in den Hochöfen eigentlich geschah. So hatte er zahlreiche Verbesserungen auch an den Hütten in anderen Orten umgesetzt und sich damit einen schönen Nebenverdienst verschafft.

Vater wies immer darauf hin, wie sehr sich die Zeiten verändert hatten. Früher hatten die Gewerken all die Tätigkeiten in Bergwerken, Hütte und Hauberg mit ihren Familien eigenhändig erledigen müssen. Mit der Zeit war es normaler geworden, die körperliche Arbeit durch Knechte verrichten zu lassen und selbst nur noch gelegentlich mit Hand anzulegen. Die organisatorischen Aufgaben waren mit zunehmender Produktivität der Öfen und auch durch die Störungen, die das Kriegsgeschehen mit sich brachte, immer mehr geworden. Selbst kleinere Anteilseigner beschäftigten heute oft einen Knecht.

Christian hatte in jungen Jahren zwar alle Arbeiten in Hauberg, Bergwerk und auf der Hütte von der Pike auf gelernt, aber er war dabei nie so hart rangenommen worden wie Jakob und die Knechte. Immer hatte er als jüngster Sohn des Herrn Heimbergers ein wenig Spielraum für schöne Dinge gehabt. Für Christian zählte dazu auch das Lernen. Er war immer gern zur Schule gegangen. Die anderen Kinder hatten oft gefehlt, weil sie zu Hause helfen mussten. Christian nicht. Bereits mit zwölf hatte er alles gewusst, was ihm der Lehrer beibringen konnte. So war er auf dessen Vorschlag auf die Lateinschule in Siegen gekommen. Onkel Michael war begeistert gewesen und hatte vorgeschlagen, dass Christian während der Schulzeit bei Stahlschmidts in Haardt wohnen sollte. Dort hatte er ganz nebenbei alles über die Hammerschmiede und den Frischherd gelernt.

Jetzt schritt Christian munter aus und genoss den wunderschönen Vorfrühlingstag. Auf den Schattenseiten der Berge lag noch etwas Schnee, aber die wärmende Kraft der Sonne ließ die Natur aufatmen. Auf den Wiesen zeigte das winterschlaffe Gras einen ersten Hauch von Grün, und hier und da standen Schneeglöckchen in voller Blüte. Er hatte das Siegtal zwischen Netphen und Deuz überquert, war im Busenbachtal emporgestiegen und sah nun vom Hang des Gösbergs Obernau in der Ferne vor sich liegen. Zu seiner Linken blickte er auf Brauersdorf und rechts öffnete sich das Nauholzer Tal. Christian liebte seinen Heimatort Eisern, aber wenn sich die lieblichen Auen von Obernau mit der Alten Burg im Hintergrund vor ihm ausbreiteten, geriet er immer wieder ins Schwärmen.

Oft hatte er sich mit dem Vater auf den fast vierstündigen Fußweg begeben, um die Obernauer Verwandtschaft zu besuchen. Zu seinen beiden Vettern Georg und Martin hatte er ein sehr gutes Verhältnis, obwohl Georg bereits 40 und Martin immerhin schon 32 Jahre alt war. Georgs Kinder, Eberhard und Paula, waren etwa in Christians Alter, und mit Eberhard verband ihn eine enge Freundschaft. Im vergangenen Sommer war er öfter in Obernau gewesen, und Paula und er waren sich nahegekommen. Zu nahe, wie die Eltern später meinten, denn im Herbst hatte sich herausgestellt, dass Paula schwanger war. Für Christian war das kein Problem. Er liebte Paula. Sie war ein hübsches Mädchen, und jeder wusste, wie fleißig sie arbeiten konnte. Der Krieg hat auch seine guten Seiten, dachte Christian. In Friedenszeiten wäre der Skandal sicher größer ausgefallen. Relativ schnell hatte die nüchterne Überlegung eingesetzt. Im Winter, wenn alle Häuser durch Einquartierungen voll waren, konnte man für das junge Paar keine gemeinsame Bleibe finden. So war entschieden worden, dass die Hochzeit im Frühjahr nach Paulas Niederkunft stattfinden sollte. In der Zwischenzeit besuchte Christian seine Braut, so oft es ging, in Obernau. Es konnte nicht mehr allzu lange dauern, bis er Vater werden würde. Die zweite Märzhälfte hatte begonnen, und die Frauen rechneten mit der Niederkunft Anfang April.

Christian näherte sich dem uralten Bauernhaus und wunderte sich ein wenig, denn der Hof vor dem Haus erschien ihm seltsam leer. Normalerweise war er um diese Tageszeit voller Leben. Eben wollte er die Haustüre öffnen und eintreten, da wurde diese von innen aufgestoßen, und Eberhard kam ihm entgegen.

„Komm lieber gar nicht erst rein“, sagte er. „Männer müssen heute draußen bleiben. Meine Schwester liegt seit heute Morgen in den Wehen und bekommt euer Kind.“

„Aber da muss ich doch zu ihr“, meinte Christian mit einem ängstlichen Ton in der Stimme. Aus dem Haus vernahm er einen stöhnenden Schrei.

„Die Frauen lassen keine Männer dabei sein“, entgegnete Eberhard. „Wir können höchstens in die Küche gehen. Da kannst du etwas trinken und auch eine Kleinigkeit essen. Gekocht wird wohl heute nicht.“

„Aber es ist noch zu früh. Es hieß, dass Kind käme erst Anfang April.“ „Das kann man wohl nie so ganz genau wissen“, erklärte Eberhard. „Mutter meinte jedenfalls, es bestünde kein Grund zur Sorge, mal kämen Kinder etwas früher, mal etwas später. Ist dir denn Artur nicht begegnet? Die Wehen sind in den frühen Morgenstunden losgegangen. Mutter wollte gleich einen der Knechte schicken, damit du Bescheid weißt. Wir wussten nicht, dass du heute sowieso kommen würdest. Artur ist im Morgengrauen aufgebrochen, du müsstest ihm etwa bei Volnsberg begegnet sein.“

„Ich habe heute den Weg über Feuersbach genommen. Der ist kaum weiter und bietet bei dem schönen Wetter herrliche Ausblicke. Meinst du denn wirklich, dass ich gar nichts tun kann? Paula muss wenigstens wissen, dass ich da bin.“

„Vielleicht hast du recht“, sagte Eberhard. „Lass uns hochgehen und fragen.“

Paulas Mutter Lydia reagierte etwas ungehalten über die Störung, war aber doch froh, von Christians Ankunft zu erfahren. „Wenn ihr etwas tun wollt“, sagte sie, „dann lauft zum Meilerplatz oben im Tal. Vater und Martin wissen noch nicht, was los ist. Vielleicht könnt ihr euch dort nützlich machen, denn das dauert hier sicherlich noch etliche Stunden.“

*

So waren die beiden Freunde wenig später auf dem Weg zum Meilerplatz und gingen im Obernautal aufwärts Richtung Hohenroth. Ein Meiler brannte etwa zwei Wochen und musste in dieser Zeit Tag und Nacht überwacht werden. Die Männer lebten oft lange in kleinen Köhlerhütten im Wald. Während ein Meiler brannte, wurde tagsüber in der Nähe bereits ein neuer aufgebaut. Holzkohle war das wichtigste Produkt aus den heimischen Wäldern und im Netpherland, wo es kein Erz und keine Eisenhütten gab, die Haupteinnahmequelle.

„Da kann ich dir unsere neue Wassersäge zeigen“, sagte Eberhard. „Die erspart uns sehr viel Arbeit beim Zurichten des Meilerholzes.“

„Ja, ich erinnere mich, dass Vetter Daniel mir erzählt hat, dass ihr so eine Säge mit Wasserrad baut. Die ist also jetzt fertig?“

„Genau, und Daniel hat uns dabei sehr geholfen“, sagte Eberhard. „Wie schon sein Vater ist er ein guter Techniker. Er weiß auch, wie man bearbeitete Eisenteile beschafft. Es ist erstaunlich, diese Teile sind nicht nur geschmiedet, sondern sie sehen aus wie gedrechseltes Holz. Ich habe keine Ahnung, wie man Stahl drechselt, aber Daniel kennt sich aus. Er hat uns die Welle mit zwei Lagerböcken besorgt, die das Herzstück unserer neuen Säge sind.“

Daniel war mit Anfang zwanzig in Eisern bereits ein anerkannter Gewerke. Er führte die Wirtschaft in dem schönen Haus, das seine viel zu früh verstorbenen Eltern, Thomas und Anna, nach dem Brand in der Peeke13 neu aufgebaut hatten. Er hatte zwei Knechte und fand so neben der normalen Arbeit immer etwas Zeit, sich mit technischen Dingen zu beschäftigen. Nimm dir ein Beispiel an Daniel hatte Vater nach der Gewerkenversammlung im Januar gesagt. Christian schämte sich heute noch, wenn er an seinen Auftritt in dieser Versammlung dachte. Daniel hat längst nicht so viel gelernt wie du, aber durch sein ruhiges, bescheidenes Wesen, gepaart mit einem gesunden Verstand, ist er trotz seiner Jugend bei den Gewerken sehr angesehen.

„Ja, Daniel bringt einiges zuwege“, bestätigte Christian. „Ich bin gespannt auf eure neue Säge.“

Nach einer halben Stunde erreichten sie den Meilerplatz und sahen Georg und Martin schon von Weitem. Dass die drei Männer verwandt waren, war unverkennbar. Die kantige Kopfform, wettergegerbte Gesichtszüge und der klare, offene Blick zeichnete sie aus. Martin war allerdings etwas kleiner als Georg und Eberhard. Die Brüder waren tatsächlich dabei, mit der durch ein Wasserrad angetriebenen Säge, Stammholz auf die passende Länge zu schneiden. Georg bediente die Maschine und Martin platzierte die Stämme auf einem dafür vorgesehenen Bock. Als Georg die Neuankömmlinge sah, betätigte er einen Schieber. Das Wasser floss am Rad vorbei, und die Säge blieb stehen.

„Guten Morgen, ihr zwei“, begrüßte sie Georg. „Ja, du kriegst den Mund kaum zu vor Staunen, Christian. Jetzt im Frühjahr, wo der Bach genug Wasser führt, wird die schwere Arbeit fast zum Kinderspiel. Aber was ist los? Wieso bist du nicht bei deiner Braut?“

Eberhard übernahm es, Vater und Onkel über die Geschehnisse zu Hause zu informieren.