9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

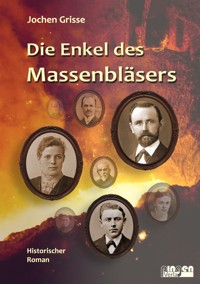

- Serie: Die Massenbläaser-Trilogie

- Sprache: Deutsch

In der Mitte des 19. Jahrhunderts steht das Siegerland steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Blashütten und Stahlhämmer kämpfen ums Überleben. Die Region droht zum Verlierer der Industrialisierung zu werden. Inmitten dieses Umbruchs suchen die Benders ihren Weg. Michael lehnt sich gegen die Enge der Heimat auf und will neue Horizonte erobern. Caroline stellt das traditionelle Frauenbild mutig infrage, während Anton darum ringt, die alten Werte zu bewahren. Doch düstere Geheimnisse drohen, die Familie zu zerreißen, und Intrigen treiben sie an den Rand des Ruins. Kann sich die junge Generation im Sturm der Zeit behaupten?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 668

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Meiner Familie gewidmet

Die Samen der Vergangenheit sind die Früchte der Zukunft.

Buddah

Die Enkel des Massenbläsers

Historische Erzählung von Jochen Grisse

Impressum:

©

Dr. Hans-Jochen Grisse

©

Pingen-Verlag, Siegen 2024

Kalmbergstraße 7, 57080 Siegen

Korrektorat: Erika Grisse

Coverdesign: Jochen Grisse unter Verwendung von Material von Wilhelm Sander, sowie Alamy Image ID 2AF5718

ISBN Softcover: 978-3-384-38986-2

ISBN Hardcover: 978-3-384-38987-9

ISBN E-Book: 978-3-384-38988-6

Druck und Distribution im Auftrag des Verlags:

tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für den Inhalt ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Vorwort

Familien- und Personenverzeichnis

1. Sechzig, Dezember 1854

2. Eröffnung, Oktober 1857

3. Mineralien, Juli 1858

4. Goldsteine, August 1858

5. Hader, Winter 1858/59

6. Aufbruch, April 1859

7. Münster, Mai 1859

8. Geschütze, August 1859

9. In Essen, September 1859

10. Orientierung, Februar 1861

11. Einladung, September 1861

12. Hochzeit, September 1861

13. Gespräche, September 1861

14. Vergangenheit, September 1861

15. Entwürfe, Oktober 1861

16. Gewerkenversammlung, Januar 1862

17. Vorbereitungen, März, 1862

18. Geschwister, Juli 1862

19. Weltausstellung, Sommer 1862

20. Schwarzes Land, Oktober 1862

21. Druckluft, November 1862

22. Lisa, Januar und Februar 1863

23. Beerdigung, März 1863

24. Stünzel, Juni 1863

25. Krieg, Winter 1863/64

26. Rückkehr, Juni 1864

27. Wendepunkte, Juni 1864

28. Skandal, Spätsommer 1865

29. Angriff, Winter 1865/66

30. Mobilmachung, Frühjahr 1866

31. Befreiung, Juli 1866

32. Hämmer, Oktober 1866

33. Epilog, Gegenwart

Bilder und Grafiken zur Veranschaulichung

Abbildungsverzeichnis und Quellenangaben

Danksagung

Über den Autor

Die Enkel des Massenbläsers

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Vorwort

Über den Autor

Die Enkel des Massenbläsers

Cover

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

Vorwort

Die positive Resonanz, die ich von den Leserinnen und Lesern meiner Romane Der Massenbläser und Der Raitmeister erhalten habe, hat mich bestärkt, die Geschichte der Siegerländer Familie Bender weiterzuführen. Auch die vorliegende Erzählung verfolgt das Anliegen, ein möglichst realistisches Bild der Lebenssituation unserer Vorfahren zu vermitteln. Welche Krisen und Herausforderungen prägten ihr Dasein, und was schenkte ihnen trotz aller Widrigkeiten Freude? Der dritte Band der Massenbläser Trilogie vervollständigt eine Darstellung der Siegerländer Wirtschaftsgeschichte von 1770 bis 1870. Diese Zeit war geprägt von einer tiefen Krise, in der die starke wirtschaftliche Stellung des eisenschaffenden Gewerbes unter der nassauischen Zunft- und Haubergsordnung verloren ging. Für das aufkommende industrielle Zeitalter mussten völlig neue Wirtschafts- und Sozialstrukturen entwickelt werden. Bemerkenswert ist, dass die Krise damals ohne staatliche Unterstützung, allein durch das wirtschaftliche Handeln der Betroffenen, überwunden wurde.

Für die Handlungsorte Eisern, Haardt und Obernau könnten auch andere Siegerländer Ortschaften stehen. Ich habe sie gewählt, weil die vielen zahlreichen Episoden, die in meiner Familie aus diesen Dörfern überliefert wurden, die Erzählung lebendig und vor allem authentisch machen könnten.

Ein historischer Roman hat nicht den Anspruch, Geschichte wissenschaftlich korrekt und repräsentativ darzustellen. Er möchte aber den Leser in die Zeit der Erzählung versetzen und ihn die Sorgen, Nöte und Hoffnungen der Menschen aus dieser Epoche so lebendig und realistisch wie möglich nachempfinden lassen. Das ist ein nicht einfaches Unterfangen und kann nur gelingen, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich darauf einlassen, unsere heutigen Maßstäbe in den Hintergrund zu verbannen und mit mir versuchen, die Vorstellungen und Denkweisen der Vergangenheit zu rekonstruieren. Für mich ist mit diesem Gedankenexperiment die sichere Erkenntnis verbunden, dass viele Maßstäbe unserer Zeit, an denen heute alles gemessen wird, schon in naher Zukunft nicht mehr gelten werden.

Wie schwierig es ist, sich in die Vergangenheit zu versetzen, wird schnell an der Sprache deutlich. Die Mundart der Menschen damals würde heute kaum jemand verstehen, viele Begriffe haben sich in ihrer Bedeutung gewandelt oder sind aus unserem Alltag verschwunden. Die Erzählung ist daher in der heutigen Sprache verfasst. Nur wenige alte Begriffe, die heute keine Entsprechung mehr haben oder die für das Verständnis der Handlung wichtig sind, werden verwendet und erklärt. Dabei habe ich Ausdrücke, die es damals noch nicht gab, nach Möglichkeit vermieden.

Insbesondere in Bezug auf die Technik des damaligen EisenhüttenWesens versucht die Erzählung der historischen Wirklichkeit nahezukommen. Die genutzten Quellen bieten dabei hin und wieder kein vollständiges Bild. An solchen Stellen wurde der Sachverhalt durch naheliegende Mutmaßungen ergänzt.

Die Handlung der vorliegenden Geschichte ist in sich unabhängig und abgeschlossen. Historisch sachlich stellt sie eine Fortsetzung der Erzählungen Der Massenbläser und Der Raitmeister dar. Wer diese Bücher gelesen hat, wird die Fortführung der Familiengeschichte erkennen. Auch in technischer Hinsicht wird diese Fortschreibung deutlich. Zusammenhänge, die in den Vorgängerromanen genauer erklärt sind, werden im vorliegenden Band nur oberflächlich beschrieben. Die Handlung spielt im Zeitalter der aufkommenden Industrialisierung, die in England bereits viel weiter fortgeschritten war. Insbesondere die Eisenbahn, an die das Siegerland erst vergleichsweise spät angeschlossen wurde, hat vieles verändert und die Menschen mit speziellen wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert.

In der Siegerländer Geschichte spielte die sogenannte Erweckungsbewegung eine besondere Rolle. Nachdem ich in der Erzählung Der Raitmeister den schwierigen Versuch unternommen habe, den segensreichen Einfluss, den diese Bewegung auf die Menschen ausgeübt hat, darzustellen, zeigt der vorliegende Roman eher die Schattenseiten auf, die mit fortschreitender Zeit deutlich wurden. Ich verfolge damit nicht die Absicht, ein einseitig verzerrendes Bild der Wirklichkeit zu zeichnen, sondern gebe lediglich eine Perspektive wieder, aus der einzelne Personen die Bewegung auch wahrgenommen haben könnten. Wer sich sachlich mit der Erweckungsbewegung auseinandersetzen möchte, der sei auf die umfangreiche hierzu existierende Fachliteratur verwiesen.

Die Handlung und die Figuren dieser Erzählung sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen ist rein zufällig. Historische Persönlichkeiten wie Heinrich Weisgerber (1798–1868), Tillmann Siebel (1804–1875) und Alfred Krupp (1812–1887) treten in erfundenen Nebenrollen auf, die jedoch nicht im Widerspruch zu bekannten historischen Fakten stehen. Die Namen Eiserner Hütte und Eisernhardter Tiefbau beziehen sich auf tatsächlich existierende Unternehmen. Was in diesem Roman über ihre Geschichte erzählt wird, ist fiktiv, orientiert sich jedoch an historischen Gegebenheiten. Die übrigen Firmen und ihre Schicksale sind ebenfalls frei erfunden. Sollte ein versierter Leser Verbindungen zu realen Unternehmensnamen erkennen, so liegt dies daran, dass der Versuch unternommen wurde, einen authentischen Roman zur Wirtschaftsgeschichte einer kleinen Region zu verfassen.

Jochen Grisse im Oktober 2024

Familien- und Personenverzeichnis

Die Enkelgeneration

1. Michael Bender, Heinrichs Sohn *3.1842

2. Anton Bender, Heinrichs Sohn *10.1843

3. Thomas Bender, Friedrichs Sohn *9.1841

4. Peter Jakobi, Bernhards Sohn, *3.1843

5. Caroline Jakobi, Bernhards Tochter *3.1843

6. Eleonore Bender, Karls Tochter *8.1842

7. Adolf Göbel, Adams Sohn *1.1842

8. Paula Göbel, Adams Tochter *9.1843

Großeltern, Eltern und Verwandte

9. Christian Bender, Michaels Großvater, *1794, †1863

10. Franziska, Christians Frau, *1797, †1863

11. Benno von Altendorf, Franziskas Vater, *1775, †1843

12. Friedrich, Bender, Christians Sohn *1816, Walzwerker

13. Heinrich Bender, Christians Sohn * 1824, Hammerschmied

14. Klara Bender, Heinrichs Frau *1823, †1857

15. Hedwig Jakobi geb. Bender, Christians Schwester *1784, †1860

16. Arnold Jakobi, Hedwigs Mann, *1778

17. Bernhard Jakobi, Hedwigs Sohn, *1824

18. Berta Jakobi geb. Jantzen, Bernhards Frau, *1824, †1843

19. Adam Göbel, Betriebsleiter der Eiserner Hütte *1820

20. Katharina Göbel, Adams Frau *1822, †1850

21. Karl Bender, Verwandter aus Obernau, Köhler und Landwirt, *1828

22. Wilhelm Bender (Bill), Verwandter aus Amerika, *1836

Weitere Personen in der Reihenfolge ihres Auftretens

23. Dr. Schubert, Naturkundelehrer, Rektor der Höheren Bürgerschule

24. Johannes Hoffmann, Gewerke aus Eiserfeld

25. Alma Flender, alleinerziehende Mutter unehelicher Kinder

26. Sergeant Lüngemann, Unteroffizier in Münster

27. Martin Müller, Gefreiter in Münster

28. Oberst von Holleben, Regimentskommandeur in Münster

29. Oberstleutnant von Heeringen, Ingenieur bei den Königlich Preußischen Artilleriewerkstätten

30. Hauptmann Meier, Kompaniechef in Münster

31. Gefreiter Fischer, Bursche des Oberstleutnants von Heeringen

32. Herr Schulze, Betriebsleiter bei Krupp

33. Robert Haniel, älterer Schmelzmeister bei Krupp

34. Ferdinand Koch, jüngerer Schmelzmeister bei Krupp

35. Emma Stinnes, Zimmervermieterin in Essen

36. Wolfram Fuchs, Spediteur und Kohlenhändler

37. Gerhard Jantzen, verstorbener Verwalter auf Gut Altendorf

38. Anna Riemann, eine junge Frau in Essen

39. Lisa Riemann, eine junge Frau in Essen, Annas Schwester

40. Herr Weber, Meister in der Leistenmacherei bei Krupp

41. Emil, ein angesehener Eiserner Gewerke

42. Lothar Siepmann Junior

43. Lothar Siepmann Senior

44. Else, Magd und Hauswirtschafterin in Eisern

45. Luigi, italienischer Ingenieur

46. Hans, Arbeiter am Röstofen

47. Major von und zu Westerhold, Kreis-Kommandeur in Siegen

48. Bauer Steinbach, Pferdezüchter im Wittgensteiner Land

49. Herr Thomas, Buchbinder in Siegen

50. Oskar Meyer, Unfallopfer

Reale Personen des öffentlichen Lebens, die im Buch erwähnt werden

51. Heinrich Weisgerber, * 29.3.1798, † 12.10.1868

52. Tillmann Siebel, * 28.7.1804, † 15.9.1875

53. Alfred Krupp, * 26.4.1812, † 14.7.1887

54. Adolph Kreutz, * 18.1.1822, † 4.7.1895

1. Sechzig, Dezember 1854

Christian klopfte an sein Glas, bat um Ruhe und sprach zu seinen Gästen:

„Ihr Lieben, es ist über dreißig Jahre her, dass meine Franziska und ich mit euch, Hedwig und Arnold hier unsere Doppelhochzeit gefeiert haben. Heute sind wir wieder im Goldenen Löwen in Siegen, diesmal mit Kindern und Enkeln. Es erfüllt mich mit Stolz, dass der Name Bender Ansehen genießt und wir trotz aller Widrigkeiten im Eisengewerbe erfolgreich sind. Bernhard ist an der Eiserner Blashütte ein einflussreicher Gewerke. Heinrich führt in Haardt1 eine bedeutende Hammerschmiede, und Friedrich leitet unser modernes Walzwerk. Wenn wir Einigkeit und Aufrichtigkeit in der Familie weiter pflegen, müssen wir die Herausforderungen der Zukunft nicht fürchten. Darauf lasst uns trinken!“

Christian nippte an seinem Wein, sah in die Runde, wartete, bis der Beifall abebbte, und nahm wieder Platz.

„Gut, dass du betont hast, wie wichtig Einmütigkeit und Aufrichtigkeit sind.“ Hedwig, Christians ältere Schwester, wirkte nachdenklich und ergänzte nach einer kleinen Pause: „Zur Ehrlichkeit würde aber auch gehören, dass wir den Enkeln reinen Wein einschenken.“

„Sicher müssen wir es ihnen irgendwann sagen, aber jetzt ist es noch zu früh. Bernhard wird bestimmt nicht einverstanden sein.“ Christian war unangenehm berührt, dass Hedwig hier bei der Feier an die misslichen Kapitel der Familiengeschichte erinnerte. Er war daher dankbar, dass Arnold den Einwurf seiner Frau wohl nicht mitbekommen hatte und Christians Rede seinerseits kommentierte.

„Es ist zwar wichtig, die Einmütigkeit immer wieder zu betonen“, sagte er, „aber nützen tut es wenig. Sieh nur, mit welcher angespannten Miene unser Bernhard auf Friedrich und Heinrich einredet. Nach Einvernehmen sieht das nicht gerade aus.“

„Seid doch nicht so streng mit den jungen Leuten“, schaltete sich Christians Frau Franziska ein. „Es sind so wechselvolle Zeiten, in denen sie zurechtkommen müssen, da kann man doch nicht immer einer Meinung sein.“

„Nun ja“, meinte Christian, „die Zeiten, in denen wir unseren Weg finden mussten, waren viel unruhiger, wenn ich nur an den Wechsel von der nassauischen auf die französische und dann auf die preußische Herrschaft denke. Das Zunftmonopol wurde durch freie Märkte ersetzt, dagegen erscheint mir die heutige Zeit eher ruhig. Ich werde mich ein wenig zu den Kindern setzen und hören, was sie so aufbringt.“

Christian nahm sein Glas und setzte sich an den Nebentisch, wo die jungen Leute debattierten und Bernhard mit hochrotem Kopf eben postulierte:

„Das ist doch kein Fortschritt! Selbst wenn ich davon ausgehe, dass so eine Lokomotive funktioniert, was ja nur sehr selten vorkommt, so ist sie immer an ihre Schienen gebunden. Ein Fuhrwerk kann überall hinfahren. Für die Eisenbahn muss man die Waren erst zum Bahnhof bringen und auch wieder abholen. Wenn das Fuhrwerk gleich durchfährt, spart man zweimal Umladen.“

„Aber die Eisenbahn fährt viel schneller und zieht auch mehrere und schwerere Wagen auf einmal“, hielt Heinrich dagegen. „Auf dem Weg von der Ruhr nach Siegen muss ein Fuhrmann zweimal übernachten. Da entsteht doch ein erheblicher Kostenvorteil für die Eisenbahn.“

Bernhard konnte der Eisenbahn nichts Positives abgewinnen. „Die Baukosten sind enorm, besonders in unseren Bergen. Wir brauchen keine Eisenbahn. Die Steinkohle von der Ruhr ist in den Hochöfen unbrauchbar.“

Karl Bender aus Obernau fügte hinzu: „Holzkohle ist unsere Lebensgrundlage. Wenn sie nicht mehr gebraucht würde, wäre das fatal.“ Karl führte die Landwirtschaft und Köhlerei in Obernau, dem Herkunftsort der Familie Bender.

„Mit Koks, den man aus Steinkohle gewinnt, kann man Hochöfen betreiben“, erläuterte Friedrich, der weniger aufgeregt war als die Anderen in ruhigem Ton. „In England ist das längst Realität.“

„England, England, wenn ich das nur höre! Alles soll dort besser sein, und doch kenne ich niemanden, der es gesehen hat!“ Bernhard war so echauffiert, dass man meinte, der Schädel könne ihm platzen. „Ich glaube nicht, dass dieser Schnickschnack je von Bedeutung sein wird. Außerdem können Menschen diese hohen Geschwindigkeiten auf Dauer nicht aushalten.“

„Das ist doch Unsinn.“ Heinrich war kaum weniger aufgeregt bei der Sache. „Die Eisenbahn wird kommen und ist ein Segen für das Siegerland. Sie bringt uns Kohle für die Puddelöfen, und wir können unseren Stahl einfacher verkaufen. Die Wirtschaft wird aufblühen. Ich habe jedenfalls schon Eisenbahnaktien erworben.“

Friedrich gab der Debatte eine weitere Facette. „Die Eisenbahn wird zwar eine große Zukunft haben, aber ich fürchte, die Stahlwerke an der Ruhr werden viel mehr profitieren als das Siegerland. Sie können das schwere Erz viel günstiger beschaffen und werden uns so den Rang ablaufen.“

Friedrichs Standpunkt brachte Bernhard und Heinrich kurz zum Verstummen. Das nutzte Christian aus: „Niemand kann die zukünftigen Entwicklungen voraussehen und schon gar nicht aufhalten. Anstatt zu streiten, solltet ihr die Gegenwart beobachten und euch gemeinsam auf die Veränderungen vorbereiten.“

Die Mahnung verhallte ungehört, denn Bernhard blies bereits wieder die Backen auf und legte los. „Bleib mir bloß weg mit den MöchtegernStahlwerkern von der Ruhr. Hochwertigen Stahl werden sie dort niemals kochen. Dazu braucht es Jahrhunderte an Erfahrung, und die gibt es nun mal nur im Siegerland …“

Christian hörte nicht mehr zu. Alle diese Argumente waren ihm bekannt. Doch der Fortschritt war unvermeidlich, und es war klüger, sich auf ihn einzustellen und ihn mitzugestalten. Diese Offenheit wünschte er sich auch für die nächste Generation. Er selbst war früher weit herumgekommen und hatte nicht nur das Erbe der Väter, Hütte und Hammerschmiede, bewahrt, sondern durch die Gründung des Walzwerks, das Friedrich heute führte, einen ganz neuen Weg beschritten.

Christians Blick wanderte zum Nachbartisch, wo die Enkelgeneration saß. Dort herrschte Eintracht, es wurde gelacht und gescherzt. Alle acht Kinder gingen seit dem Frühjahr in Siegen zur Schule. Dank Christians Einfluss besuchten auch die Mädchen die Höhere Schule. Sie wohnten im alten Gewerkenhaus in Haardt, groß genug, damit sie nicht wie einfache Bergleute beengt leben mussten. Die fünf Jungen teilten sich ein Zimmer, die drei Mädchen ein anderes. Christians ganze Hoffnung ruhte auf diesen Kindern.

Wie um seiner Hoffnung Nahrung zu geben, stand nun Heinrichs Sohn Michael auf. „Lieber Opa“, begann er, „auch wir Jugendlichen möchten uns für die Bewirtung bedanken und dir ein Ständchen bringen.

Die Kinder sangen schön, und der anrührende Text trieb Christian die Tränen in die Augen. Mit Wohlwollen glitt sein Blick an der Reihe der Jugendlichen entlang. Friedrichs Sohn Thomas war mit dreizehn der Älteste. Danach folgten Heinrichs Kinder Michael und Anton mit zwölf und elf Jahren. Bernhards Zwillinge Caroline und Peter waren gerade noch elf. Karls Tochter Eleonore war zwar erst zwölf, aber für ein Mädchen hoch aufgeschossen, und ihr schlanker Körper zeigte bereits erste Anzeichen von weiblichen Rundungen.

Am Ende der Reihe standen Adolf und Paula Göbel, die, obwohl sie keine Verwandte waren, einfach dazugehörten. Ihr Vater Adam war als Betriebsleiter der Eiserner Hütte und auch als Prediger der Versammlung sehr angesehen. Erstaunlich eigentlich, dachte Christian und erinnerte sich, dass Adams Großvater Ludwig Göbel einst ein erbitterter Feind seines Vaters Tillman gewesen war. Glücklicherweise waren die alten Zwistigkeiten längst vergessen.

Der Vortrag der Jugendlichen war in Bezug auf die Liedauswahl und den Gesang rundum gelungen, fand Christian. Wahrscheinlich hatte der Musiklehrer, der, um seinen kargen Lohn aufzubessern, sowohl an der Jungen- wie auch an der Mädchenschule unterrichtete, mit den Kindern geübt. Das Ständchen endete mit dem beliebten Choral: Wie groß ist des Allmächt’gen Güte. Ein anhaltender und verdienter Applaus begleitete die Jugendlichen an ihren Tisch zurück.

*

Michael holte sich eine weitere Portion Pudding.

„Das ist schon deine dritte!“, tadelte Caroline.

„Vierte!“, korrigierte Michael lächelnd. „Der Pudding ist das Beste an Opas Geburtstagsfeier. Holt euch auch noch was.“ Dabei warf er einen Blick auf die Anderen, die das Wortgeplänkel zwischen Caroline und ihm verfolgt hatten.

„Du hast ja recht“, meinte Michaels Bruder Anton, „aber ich kann nicht mehr. Es gab so viele leckere Sachen, ich bin voll bis oben hin.“ Mit seinem Löffel kratze er den letzten Rest Pudding aus seinem Steingutschälchen. Die Hand, die das Schüsselchen festhielt, sah aus wie die eines Kleinkindes, und auch Antons linker Arm war deutlich kürzer als der rechte. Erstaunlich, wie gut er trotz seiner Behinderung zurechtkam.

„Ich finde es abstoßend, wie ihr euch die Mägen vollschlagt“, meinte Eleonore. „Mit dem, was ihr heute zu viel gegessen habt, könnte man ein Schwein mästen.“ Ihr Blick richtete sich vorwurfsvoll auf die fünf Jungen, bei denen sie aber mit ihren vernünftigen Worten nur Gelächter hervorrief.

Nur Peter blickte scheinbar ernst. „Du hast recht, denn in dich passt kaum etwas hinein. Von dir wird schon in der Bibel berichtet: Es kam eine große Dürre.“ Jetzt prustete Peter vor Lachen über seinen eigenen Scherz, während sich die Mädchen pikiert ansahen.

„Gelegentlich könntest du dir mal einen neuen Witz einfallen lassen, Peter“, tadelte Thomas, während sein Blick warmherzig auf Eleonore gerichtet war. „Eleonore hat eine gute Figur und ist weder dürr noch besonders groß. Denkt lieber mal darüber nach, was wir mit dem angefangenen Nachmittag anstellen können. Sicher wird gleich das Schlussgebet gesprochen, und dann können wir abhauen. Die Erwachsenen werden bestimmt noch eine ganze Weile zusammenhocken, und niemand wird uns vermissen.“

„Das ist doch keine Frage“, meinte Peter mit einem Lächeln. Er hatte Thomas die Zurechtweisung nicht übel genommen. „Wir treffen uns im Versteck und starten eine neue Expedition. Diesmal werden wir den Geheimgang finden!“

Michael nickte zustimmend und beantwortete damit den fragenden Blick, den ihm Peter zuwarf, während er den Vorschlag machte.

Die acht Weidenauer bildeten innerhalb der Schülerschaft eine verschworene Gemeinschaft und natürlich brauchte so eine Bande ein Geheimversteck. Dieses Versteck hatten sie in einem verborgenen Kellergewölbe unter dem Kurländerflügel des Unteren Schlosses gefunden. Wenn man sich auskannte, konnte man unentdeckt dorthin gelangen, und es war ein guter Ausgangspunkt für ihr großes Projekt, die Entdeckung des Geheimgangs. Immer wieder hörte man Menschen in Siegen darüber reden, dass es einen solchen Gang geben müsse, aber bisher hatte ihn noch niemand gefunden. Doch die Expeditionen mussten geheim bleiben, denn sonst hätten die Eltern ihr Vorhaben sofort untersagt.

Michael hob die Hand, legte den Finger fest auf seine Lippen und sah sich wachsam um, bevor er flüsterte. „Sprich nicht so laut von unserem Treffpunkt. Er darf auf keinen Fall verraten werden. Aber wir müssen überlegen, wie wir vorgehen wollen. Wir könnten an der Tür mit den verrosteten Angeln weitermachen, die wir beim letzten Mal nicht aufbekommen haben. Oder wir räumen den Schutthaufen weg, der den hinteren Durchgang versperrt.“

„Das ist doch beides sehr gefährlich“, meinte Paula. „Lass uns lieber an einer ganz anderen Stelle probieren. Es gibt so viele Gewölbe, in denen wir noch gar nicht gewesen sind. Ich bin mir sowieso nicht sicher, ob dieser Gang überhaupt existiert.“

„Natürlich gibt es ihn“, entgegnete Adolf. „Stell dir mal vor, als der große Fürst Johann Moritz aus Brasilien zurückgekommen ist und sich hier ein neues Schloss gebaut hat, da wird er doch einen Verbindungsgang zum alten Schloss eingeplant haben. Genauso wie einen direkten Zugang zu seinem Herrengarten. Er wird doch nicht mit den gewöhnlichen Leuten durch die dreckigen Straßen gegangen sein.“

„Ja, da hast du recht“, meinte Eleonore. „Man kann sich kaum vorstellen, dass er auf den Komfort einer direkten Verbindung verzichten würde.“

„Aber das Schloss wurde nicht von Johann Moritz allein gebaut“, wandte Anton ein, der gut in Geschichte war. „Von ihm stammt nur die Fürstengruft. Das Schloss, wie es heute aussieht, ist erst über die Jahre entstanden.“

„Das ist doch egal“, postulierte Adolf. „Jeder weiß, wie Fürsten denken, alles muss groß und prunkvoll sein.“

„Ja, der Prunk der Edelleute ist gewaltig“, meinte Caroline nachdenklich. „So groß ist Siegen gar nicht, und es gibt zwei Schlösser. Das Untere Schloss ist nie wirklich genutzt worden. Mit dem vielen Geld hätte man so viel Gutes tun können.“

„Sei doch froh, dass es das Untere Schloss gibt“, sagte Thomas. „So haben wir wenigstens ein Gebäude für unsere Schule. Wer weiß, ob es die sonst überhaupt gäbe. Außerdem wurden für die Bürger im Ballsaal schon manches große Fest und sogar Theateraufführungen veranstaltet.“

„Was redet ihr denn da für einen Unsinn“, warf Michael ein. „Wir wollen nur den Geheimgang suchen, und den muss es geben. Fürst Johann Moritz war ein großer Held, er hat in der ganzen Welt erfolgreich gekämpft. Alle im Siegerland sind stolz auf ihn. Er hat das Land auch zum rechten Glauben zurückgeführt. Überhaupt können wir stolz sein auf unsere Heimat. Ganz Deutschland versorgen wir mit Eisen und Stahl. Große Helden wie Wieland der Schmied waren unter unseren Altvorderen, und die haben alles bedacht. Wenn Johann Moritz den Gang schon nicht wegen des Komforts gebaut hat, dann doch auf jeden Fall als Fluchtweg. So ein Fürst hat jede Menge Feinde, und er muss immer ein Hintertürchen offen haben.

Wo wir heute genau nach dem Gang suchen, besprechen wir im Versteck. Erst einmal müssen wir uns unauffällig aus dem Staub machen. Wir tun so, als ob wir austreten müssten, gehen einzeln zum Abort und treffen uns hinter dem Wirtshaus am Mühlenbrunnen.

Einer nach dem anderen verschwanden auf leisen Sohlen auf verschiedenen Umwegen. Michael huschte aus dem Raum, sein Herz klopfte vor Aufregung. Als er die Gaststube in Richtung Abort verließ, schienen die Erwachsenen noch nichts bemerkt zu haben. Mit schnellen, aber vorsichtigen Schritten näherte er sich unauffällig dem Hinterausgang.

Doch als er die Hand an die alte Holztür legte, um sie leise zu öffnen, stand plötzlich Heinrich, sein Vater, vor ihm, die Stirn in tiefen Falten und die Augen streng auf ihn gerichtet.

„Michael, was treibst du hier?“ Heinrichs Stimme war ruhig, aber schneidend.

Es war die Art von Ruhe, die ihm immer Unbehagen bereitete, weil sie einen Sturm ankündigte. Er suchte nach einer schnellen Ausrede, doch Heinrichs durchdringender Blick ließ ihn verstummen. Die Worte blieben ihm im Hals stecken.

„Du hast doch eure Bande nicht schon wieder angestiftet, in diesen verfallenen Kellern zu spielen, oder?“ Heinrich trat einen Schritt näher, sein Tonfall war nun schärfer. „Wie oft muss ich dir noch sagen, dass das gefährlich ist? Ihr seid keine kleinen Kinder mehr, die in jeder Ecke Abenteuer suchen müssen. Es wird Zeit, dass du begreifst, dass du andere Pflichten hast.“

Michael schluckte schwer, doch dann stieg Wut in ihm auf. „Vater, wir wollten doch nur … Der Geheimgang …“

„Geheimgang, lächerlich. Solche Flausen kommen nur von dem unnützen Geschichtsunterricht“, unterbrach Heinrich ihn scharf. „Du solltest dir langsam überlegen, wo dein Weg hinführt. Du wirst ein Mann, musst Verantwortung übernehmen! Die Schulbücher wirst du schnell hinter dir lassen. Es geht darum, eine Schmiede zu führen, die Familientradition fortzusetzen.“

Michael senkte den Blick, doch er konnte nicht verhindern, dass seine Hände sich zu Fäusten ballten. „Im Unterricht werden wir genau darauf vorbereitet“, entgegnete er trotzig.

Heinrich schnaubte verächtlich. „Schulweisheit zählt am Hammer gar nichts! Was weißt du schon von der wirklichen Welt?“

Gerade als Heinrich seine Zurechtweisung fortsetzen wollte, trat Christian in den Flur, angelockt von den lauten Stimmen. „Was ist denn los?“, fragte er ruhig, aber seine Augen musterten die Szene scharf.

„Dein Enkel ist mal wieder auf Abwegen“, sagte Heinrich, ohne den Blick von Michael abzuwenden, „er begreift nicht, dass das Rumtoben in diesen alten Kellern gefährlich und verboten ist.“

Christian sah von seinem Sohn zu Michael, dessen Gesicht vor Ärger und Unmut gerötet war. „Heinrich“, sagte Christian sanft, „lass die Kinder doch gewähren. Es ist gar nicht schlecht, wenn sie ihren Wissensdrang in kindlichem Spiel vertiefen. Die Welt wird sie früh genug in ihre Pflichten zwingen.“

Heinrich drehte sich abrupt zu seinem Vater um, seine Augen blitzten auf. „Diese Art von unnützem Wissen taugt nichts. Das bringt uns keine Stahlbarren und keinen Gewinn!“

Christian hob eine Hand, um seinen Sohn zu beruhigen. „Schule ist mehr als nur das Lernen von Geschichte und Sprachen, Heinrich. Es geht darum, den Verstand zu schärfen, Neues zu entdecken und die Veränderungen in der Welt zu verstehen. Dem sollte man Raum geben.“

Heinrich schüttelte den Kopf, die Falten auf seiner Stirn vertieften sich. „Du solltest dich nicht einmischen, wenn ich meinem Sohn den rechten Weg weise.“

Christian legte eine Hand auf Heinrichs Schulter, seine Stimme war fest, aber warm. „Das tue ich doch gar nicht, ich bitte dich doch nur, nicht allzu streng mit ihm zu sein.“

Heinrich atmete tief ein, seine Schultern sanken ein wenig herab. Er wandte sich wieder an Michael. „Das war das letzte Mal, dass du dich heimlich davonstiehlst. Das nächste Mal wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Jetzt geh und hol die Anderen zurück. In fünf Minuten sitzt ihr alle wieder am Tisch“

Michael nickte stumm, aber in ihm brodelte es. Doch er wusste, dass es keinen Sinn hatte, Widerstand zu leisten. Als Heinrich schließlich den Flur verließ, legte Christian Michael eine Hand auf die Schulter.

„Du musst lernen, mit deinem Vater zurechtzukommen“, sagte er leise. „Er hat seine eigenen Vorstellungen, aber er will nur dein Bestes.“

Michael nickte erneut, doch in seinem Inneren wusste er, dass der Konflikt mit seinem Vater noch lange nicht vorbei war.

1 Der heutige Siegener Stadtteil Weidenau bestand damals aus dem kleinen Ort Weidenau und den sieben Hüttenansiedlungen: Haardt, Boschgotthardshütten, Meinhardt, Schneppenkauten, Fickenhütten, Münkershütten und Müsenershütten.

2. Eröffnung, Oktober 1857

Mutter hatte sich hingelegt. Die Schwangerschaft forderte ihren Tribut, und das Haus war erfüllt von einer bedrückenden Stille, die Michael nervös machte. Ihre Niederkunft wurde in wenigen Wochen erwartet. Es war bereits ihre achte Schwangerschaft, aber Michael bekam viel mehr davon mit als bei den Vorhergehenden. Er machte sich so seine Gedanken und hatte viele Fragen. Er glaubte nicht daran, dass Säuglinge vom Klapperstorch gebracht wurden. Es musste etwas mit Mutters dickem Bauch zu tun haben und auch irgendetwas mit dem, was zwischen Frauen und Männern ablief, dem Thema, über das nicht gesprochen wurde. Niemand hätte gewagt, dazu eine Frage zu stellen. Irgendwie musste es etwas ganz Normales, aber doch auch Dramatisches sein.

Er wusste, dass Kinder im Schlafzimmer der Eltern nichts zu suchen hatten. Aber heute war seine Besorgnis so groß, dass er sich über das Verbot hinwegsetzte. Unbemerkt schlich er sich nach oben, klopfte vorsichtig und auf ein schwaches Herein betrat er das Zimmer. Mutter lächelte ihn aus bleichen Zügen an.

„Nimm dir den Stuhl und setz dich ein wenig zu mir, mein Großer“, sagte sie.

„Geht es dir nicht gut, Mutter?“ Michael versuchte seine Besorgnis zu verbergen.

„Nein, mein Lieber, es ist nichts Schlimmes. Ich bin schwanger, und manchmal fühlt man sich dann nicht besonders wohl. Du musst dir keine Sorgen machen.“

Sie lächelte beruhigend, aber Michael sah die Blässe in ihrem Gesicht und hätte am liebsten gesagt: Ich mache mir aber Sorgen! Doch er wollte Mutter nicht zusätzlich beunruhigen. Die Antwort kannte er sowieso schon: Unser Geschick liegt allein in Gottes Hand. Eine enttäuschende Erwiderung, wie Michael fand, aber es war wohl so. Es gab keine andere Antwort. Er überlegte eine Weile, überwand seine Scheu und fragte: „Wie wird man schwanger?“

Das Lächeln seiner Mutter verschwand für einen Moment. Sie schien ein wenig erschrocken. „Du stellst Fragen. Das … das passiert, wenn man verheiratet ist und sich lieb hat. Es gehört einfach dazu.“

„Einfach so?“ Michaels Stirn legte sich in Falten.

„Ja, einfach so“, bestätigte sie, aber ihre Stimme klang jetzt gedämpfter, fast unsicher. Sie schaute weg, als ob sie nach den richtigen Worten suchte.

Enttäuschung stieg in Michael auf, wie so oft, wenn er unbefriedigende Antworten erhielt. Vater gab ihm ständig welche. Meistens kannte der die richtige Antwort selbst nicht und wollte es in seiner Starrköpfigkeit nicht zugeben. Michaels Respekt vor seinem Vater hatte in letzter Zeit sehr gelitten „Aber auch wenn man sich nicht so lieb hat, kann man schwanger werden.“

„Wie kommst du denn darauf?“ Mutter sah ihn verblüfft an.

Michael fand kaum Worte und klang sehr unbeholfen. „Ich kenne doch den Blick von Verliebten, aber zuletzt hast du Vater besonders abends ganz anders angesehen.“

Michael wusste, dass es ihm nicht zustand, das Verhalten seiner Eltern zu beurteilen. Doch seine Neugier war stärker als seine Zurückhaltung, und er war sehr gespannt auf Mutters Antwort. Ihr bleiches Gesicht hatte sich ein wenig gerötet. Ob sie sich schämte?

„Da hast du aber feinfühlig beobachtet“, sagte sie schließlich mit nachdenklicher Miene. „Die letzte Geburt ist sehr schwer verlaufen, und deine jüngste Schwester hat auch nur zwei Tage gelebt. Ich hätte eine weitere Schwangerschaft gerne vermieden und habe deinen Vater gebeten, ein wenig vorsichtiger zu sein, sich ein wenig zurückzuhalten. Aber er konnte wohl nicht darauf eingehen und meinte auch, das sei wider die Natur. Bitte denk nicht schlecht von ihm, wahrscheinlich hat er recht.“

„Was heißt das denn, sich zurückzuhalten? Kann man eine Schwangerschaft also doch vermeiden?“

„Ich dachte, wenn er mich nicht so häufig und so kräftig umarmt, könnte man das vielleicht. Aber die Antwort ist wohl nein, man kann sie nicht vermeiden.“ Mutter wirkte ein wenig resigniert, und ihr Blick ging in die Ferne. Dann sah sie Michael direkt in die Augen und ergänzte: „Aber Kinder sind ein Segen. Wie froh bin ich, dass ich dich habe. Man muss für jede Schwangerschaft dankbar sein. Manche Frauen werden gar nicht schwanger, das ist viel schlimmer. – Aber jetzt wollen wir nicht mehr über solche Dinge reden. Heute ist doch ein großer Tag. Das neue Vereinshaus wird eröffnet, und alle Verwandten kommen zu uns. Es tut mir so leid, dass ich Franziska bei der Bewirtung der Gäste nicht helfen kann. Aber du solltest dich freuen! Das Wetter ist sonnig und lau. Genieße den Tag.“

Als Michael wenig später Mutters Zimmer verließ, war er nicht mehr ganz so besorgt wie vorher. Es hatte der Mutter nicht an Kraft gefehlt, auf seine Fragen einzugehen. Nie zuvor hatte sie so freimütig über die Dinge, die mit einer Ehe verbunden waren, mit ihm gesprochen. Und doch kam es ihm vor, als ob seine Fragen nicht weniger, sondern mehr geworden wären.

*

Eigentlich hatte sich Michael auf den Tag der Einweihung gefreut. Den ganzen Sommer über hatte er zusammen mit vielen anderen geholfen, das neue Vereinshaus zu errichten. Es war nur ein schlichter Fachwerkbau, die Stützen der einfachen Bänke waren in dem festgestampften Lehmboden eingelassen. Heute zur Eröffnung war das Haus brechend voll, und mit den Stehplätzen fanden sicher einige Hundert Menschen darin Raum. Es war nur natürlich, dass man die erfolgreiche Fertigstellung in froher Runde mit dankenden und ehrenden Ansprachen feierte. Michael wusste auch nicht, ob es an der Sorge um die Mutter lag, oder warum sonst er heute so ein kritischer Zuhörer war. Die wiederholten Hinweise auf die Anfänge der Erweckungsbewegung langweilten ihn. Wie aus den früheren Lesekreisen Erbauungsstunden wurden. Wie die Bewegung von der Kirche bekämpft worden war und dennoch durch Gottes Wirken immer größer wurde. Wie viel Gutes entstanden war, wie viel Leid gemindert und wie vielen Armen geholfen worden war. All das stimmte, aber er hatte es schon so oft gehört.

Man musste nicht immer wieder aufwärmen, wie die Anhänger der Bewegung verfolgt und bestraft worden waren. Jetzt war eine neue Zeit angebrochen. Nach den umstürzlerischen Ereignissen des Jahres 1848 war in Preußen die Versammlungsfreiheit eingeführt worden. Jetzt durfte man offen Mission betreiben und die Menschen von einem aktiven entschiedenen christlichen Glauben überzeugen. Man durfte sogar Vereinshäuser bauen.

Aber keiner der Redner konnte auf diese alten Geschichten verzichten, auch Tillmann Siebel nicht, der gerade sprach. Aber immerhin konnte man ihm gut zuhören. Michael war dankbar und auch ein wenig stolz darauf, in einer Familie aufzuwachsen, die dem wahren Evangelium und seinen Werten verbunden war. Wenn man auf das hörte, was Tillmann Siebel gerade ausführte, musste man sich wundern, warum es immer noch Menschen gab, die sich nicht dem lebendigen Glauben an Jesus Christus anschlossen. Vielleicht würde Michael heute Nachmittag doch noch ein guter Zuhörer werden.

Jetzt betrat Heinrich Weisgerber das Rednerpult. Leider konnte er nicht so lebendig, heiter und frisch reden wie Siebel. Trotzdem spitzte Michael die Ohren. Was Weisgerber gerade sagte, erinnerte stark an den Konflikt, den er vor Jahren mit Siebel um theologische Fragen gehabt hatte. Glücklicherweise war es nicht zum Bruch zwischen den beiden Vätern der Erweckungsbewegung gekommen. Aber Weisgerbers Worte klangen ein wenig wie: Und ich habe doch recht. Offensichtlich reagierte er auf Siebels Aussagen von eben. Man munkelte, die beiden seien nie Freunde geworden, auch wenn sie ihr Zerwürfnis beigelegt hatten. Man musste nicht mit jedermann befreundet sein, aber hier ging es um den wahren Glauben. Es konnte doch keine verschiedenen Wahrheiten geben. Nun war es wieder vorbei mit der guten Zuhörerschaft. Fragen und Zweifel fingen an, sich in seinem Denken breitzumachen. Es sollte sogar schon Abspaltungen aus der Erweckungsbewegung gegeben haben. Menschen, die gestern noch Brüder im Herrn waren, erklärten sich plötzlich einer neuen eigenen Kirche zugehörig. Irgendetwas konnte da nicht stimmen. Michael würde über die Sache mit der einen wirklichen Wahrheit noch mal genau nachdenken müssen. Vielleicht war man mit 15 zu jung, um solche heiklen Gedanken zu verstehen. Sein Blick schweifte über die vielen Menschen. Dicht an dicht waren vorne die Bänke besetzt. Sein Blick blieb mit Wohlwollen auf Caroline hängen, die neben den Großeltern saß. Auf ihrer anderen Seite: Adolf. Die Sitzplätze waren eigentlich den Frauen und älteren Leuten vorbehalten. Aber Adolf schien sich für etwas Besonderes zu halten. Dabei hatte er sich bei den Arbeitseinsätzen zum Bau des Hauses auffällig zurückgehalten. Michael fragte sich, warum ihn seine Beobachtung so aufbrachte. Irgendwie schien trotz des guten Wetters eine dunkle Wolke über dem Tag zu hängen.

Später fehlte Michael deshalb die Lust, nach dem Kaffeetrinken mit den anderen Jugendlichen spazieren zu gehen. Die Zeit, in der sie eine verschworene Gemeinschaft gewesen waren, war lange vorbei. Wenn es heute hieß, wir gehen zusammen spazieren, dann brachen sie zwar gemeinsam auf, aber sehr bald schon würden Eleonore und Thomas verschwunden sein und vermutlich auch Paula und Peter. Er wollte nicht mit Adolf um Caroline buhlen, das war ihm zu dumm, zumal die ihre Wahl scheinbar schon getroffen hatte. Bei den Jungen in seiner Klasse ging es nur noch um Mädchen und oft in einer Art, die Michael gar nicht mochte. Auch er fand hübsche Mädchen anziehend, aber das ständige Gerede war ihm zu albern. Viele seiner Kameraden sahen das anders und suchten aktiv nach weiblicher Aufmerksamkeit, dabei zweifelte Michael an ihren ernsthaften Absichten. Gerade die Schwangerschaft seiner Mutter ließ ihn viel über das Verhältnis zwischen Mann und Frau nachdenken, aber er fand sich deutlich zu jung, um sich ernstlich auf die Suche nach einer Lebenspartnerin zu begeben.

Michael entschied sich, mit den Erwachsenen zu gehen. Anton neben ihm wirkte erleichtert, dass er nicht alleine blieb – kein Mädchen wollte einen Jungen mit einer verkrüppelten Hand. Beim Kaffeetrinken hatten die Männer wieder einmal ihre altbekannten Ansichten über die schlimmen Zeiten und die Eisenbahn ausgetauscht. Michael stimmte am ehesten Onkel Friedrich zu. Er sprach mit einer Ruhe und Überlegung, die Vater und Bernhard fehlten.

Beim Spaziergang griff Michael ein Wort auf, das er während des Kaffeetrinkens zum ersten Mal gehört hatte.

„Du hast eben mehrmals von Halbzeugen gesprochen. Was ist das denn?“, fragte er neugierig.

„Da hast du ja aufmerksam zugehört“, meinte Friedrich anerkennend. „Der Begriff wird immer wichtiger. Wir beobachten viele Veränderungen im Arbeitsleben, die manche Industrialisierung nennen. Dabei stehen zwei Dinge im Mittelpunkt. Durch immer mehr Wissenschaft verstehen wir die Fertigungsprozesse besser und können sie effizienter ausführen. Da nicht jeder Mensch alles wissen kann, muss sich jeder mehr spezialisieren. In der Vergangenheit gab es auch schon Spezialisierungen, aber die Veränderungen vollzogen sich langsam. Die Tätigkeit des Waldschmieds hat sich in die Berufe des Bergmanns, Köhlers, Massenbläsers, Hammerschmieds und Messerschmieds aufgeteilt. Die Arbeitsteilung schreitet heute immer mehr voran. Früher hämmerten die Hagener Sensenhersteller die Siegerländer Stahlstäbe zu Blech. Heute lassen sie sich gewalztes Blech liefern, da es billiger und hochwertiger ist. Sie könnten sich auch ein teures Walzwerk zulegen, aber das würde zu viel Blech produzieren. So entsteht der neue Beruf des Walzwerkers. Sein Produkt, das Blech, nennt man ein Halbzeug, da es noch kein Werkzeug, aber auch kein Rohstoff mehr ist.“

„Ist denn dann Halbzeug nur ein anderes Wort für Blech?“, wollte Michael wissen.

„Halbzeug ist ein Oberbegriff für Produkte, die aus einem Ausgangsmaterial in eine bestimmte geometrische Form gebracht wurden“, erklärte Friedrich. „Du warst doch schon bei mir im Walzwerk in Tiefenbach. Wir walzen nicht nur Bleche unterschiedlicher Größe und Dicke, sondern auch Flacheisen, Winkeleisen und T-Profile. Diese Formstähle sind bei vielen Maschinenbauern gefragt. Wenn ein Kunde spezielle Anforderungen hat, können wir für ihn auch ein besonderes Profil walzen. Ein Beispiel dafür sind Eisenbahnschienen, die nur Eisenbahngesellschaften in großen Mengen benötigen. Für jede Profilform braucht man spezielle Walzenpaare, und zumeist kann ein Profil nicht in einem Durchgang gewalzt werden. Das kannst du dir am besten an einem Kuchenteig klar machen. Wenn du den zu einer glatten Fläche auswalzen willst, musst du mit der Küchenrolle auch mehrmals darüber gehen. Wenn du zu viel auf einmal drückst, dann reißt der Teig auf, und du bekommst keine geschlossene ebene Fläche.“

„Ja, das verstehe ich, das Walzen ist eine Wissenschaft für sich und erfordert einen eigenen Beruf.“

„Vielleicht verstehst du dann auch, warum ich es für so wichtig halte, dass wir im Siegerland mehr Halbzeuge fertigen.“ Friedrich knüpfte an seine generelle Position im Gespräch mit den Erwachsenen an, die bei den Anderen auf wenig Verständnis stieß. „Im Moment ist das Siegerland womöglich noch die wichtigste stahlerzeugende Region in Preußen. Wenn wir, wie dein Vater und Bernhard meinen, beim Althergebrachten bleiben, dann entstehen die modernen Walzwerke nicht bei uns, sondern an der Ruhr. Und wie naheliegend ist es für ein Walzwerk in Hagen, seinen Stahl bei der neuen Henrichshütte in Hattingen zu kaufen, die nur 20 Kilometer entfernt ist. Und die schweren Gewichte kann man auch leicht über das Wasser transportieren. Womöglich baut man das Walzwerk direkt bei der Hütte und liefert gleich die Halbzeuge aus. Wenn das so kommt, dann werden wir auch mit unserem Stahl ins Hintertreffen geraten.“

Michael war nachdenklich geworden. Onkel Friedrichs Begründungen fand er logisch und einleuchtend. Von Vater hatte er noch nie ähnlich nachvollziehbare Standpunkte gehört. Heinrich wollte die Veränderungen einfach nicht wahrhaben.

Die Spaziergänger hatten die Höhe des Haardter Bergs erreicht, und es bot sich ihnen ein eindrucksvoller Rundumblick auf die Siegerländer Industrielandschaft. Nach Norden zu konnte man an der Ferndorf hinter Dillnhütten noch Buschhütten erkennen. Westlich lagen die Geisweider Eisenhütte sowie der Reckhammer und die Hütte am Birlenbach. Südlich, am Fuß des Haardter Bergs, drängten sich die sieben Weidenauer Stahlhämmer, und vor der malerischen Kulisse des Siegbergs mit dem Oberen Schloss rauchte die Sieghütte. Nach Osten zu, das Siegtal hinauf, konnte man die Reckhämmer und Eisenwerke von Dreisbach und Tiefenbach liegen sehen.

Heinrich zeigte mit einer stolzen Geste in die Runde. „Wo sonst gibt es in so einem engen Umkreis so viele Stahlwerke? Unser Siegerland ist und bleibt eine gesegnete und florierende Landschaft.“

Vater will die Veränderungen und Bedrohungen einfach nicht sehen, dachte Michael. Er bemerkt noch nicht einmal die skeptischen Blicke von Friedrich und auch von Christian.

Die Sonne näherte sich bereits dem westlichen Horizont, es wurde Zeit umzukehren. Michael nutzte auch den Rückweg, um von Onkel Friedrichs Wissen zu profitieren. „Wenn ihr so viele verschiedene Profile herstellt, dann müsst ihr aber eine stattliche Anzahl von Walzen verfügbar haben.“

„Da hast du recht. Es sind schon sehr viele, und es werden immer mehr. Es ist auch so, dass die Walzen verschleißen und wir immer wieder neue brauchen. Die Walzenherstellung ist gar nicht einfach. Es kommt immer wieder vor, dass ein Stück aus einer Walze herausbricht oder dass sie ganz zerspringt. Deshalb müssen wir immer ein Ersatzpaar auf Lager haben.“

„Wie werden solche Walzen denn hergestellt?“ Michael ließ nicht locker.

„Heutzutage werden die Walzen fast nur noch gegossen. Kleine Rollen kann man auch schmieden, aber für richtige Walzen ist das Gießen einfacher und billiger. Die Gießtechnik ist wieder eine Wissenschaft für sich. Da bin ich auch kein Fachmann. Wenn dich das interessiert, dann nehme ich dich mal mit nach Marienborn. Dort ist eine gute Gießerei, von der wir immer wieder Walzen kaufen. – Aber sieh, wir sind zurück, und dort drüben sehe ich Thomas und Eleonore. Ich bin gespannt, ob die beiden vielleicht mal ein Paar werden.“

Schon wieder dieses Thema, dachte Michael. Bei Eleonore und Thomas konnte man wirklich eine gewisse Ernsthaftigkeit erblicken. Gewöhnlich missfiel es Eltern, wenn Mädchen und Jungen miteinander gingen. Ständig wurden Einwände und Verbote vorgebracht. Ihr seid noch viel zu jung und solltet euch besser auf die Schule konzentrieren, bekam man sehr oft zu hören. Ob Friedrich hier anders dachte?

„Du scheinst die Beziehung der beiden ja zu begrüßen“, stellte Michael demzufolge fest.

„Solange es in vernünftigen Bahnen läuft, will ich meinen Sohn jedenfalls nicht über Gebühr bevormunden. Seit Thomas Mutter vor vielen Jahren gestorben ist, wird unser Heim in Tiefenbach nur von Mägden bewirtschaftet. Eine Ehefrau würde dem Haushalt guttun und an dem alten Grundsatz: Jung gefreit, nie gereut, ist sicher auch einiges dran.“

An die Möglichkeit, dass er als 41-jähriger Witwer nochmal heiraten könnte, schien er gar nicht zu denken. Michael hinterfragte das nicht weiter, denn er hatte nun auch Caroline erblickt, die sich Hand in Hand mit Adolf dem Haus näherte. Paula und Peter kamen von der anderen Seite, woraus Michael schloss, dass sich die Pärchen schon recht früh gebildet hatten. Großmutter forderte die Rückkehrer auf, sich in der Stube kurz zu erfrischen, bevor sie den Heimweg antraten.

Wo blieben eigentlich Caroline und Adolf fragte sich Michael nach einer Weile. Sie hätten längst da sein müssen. Als die beiden nach weiteren fünf Minuten immer noch nicht eingetreten waren, wurde Michael unruhig und machte sich auf die Suche. Auf dem Hof sah er sie nicht, aber vom Pferdestall her vernahm er Geräusche. Die Tür stand halb offen, und die Tiere schienen seltsam unruhig zu sein. Er ging hinüber, blickte in den Stall und gewahrte, dass nicht die beiden Pferde für die Unruhe verantwortlich waren. Links an der Wand neben der Raufe sah er Adolf, der Caroline eng umschlungen in seinen Armen hielt.

Sie kämpfte, um sich zu befreien. Ihre Stimme war angespannt, als sie sagte: „Hör auf, Adolf! Es ist genug, lass mich los!“

Michael spürte, wie sein Herz schneller schlug. Für einen Moment war er wie erstarrt, unsicher, ob er eingreifen sollte. Adolf hielt Caroline eisern fest, seine Bewegungen wurden fordernder. Es war, als ob er einen inneren Kampf austrug zwischen der Demütigung, die ihm durch ihren Widerstand zugefügt wurde, und einer tiefen Faszination, die ihn trotz ihrer Ablehnung immer wieder zu ihr trieb. Er presste den Kopf an ihren Hals, seine Lippen berührten ihre Haut, während Caroline sich verzweifelt wehrte. Endlich konnte sie einen Arm freibekommen und schlug Adolf auf den Rücken, ohne sich jedoch befreien zu können.

„Was tust du da?“, rief Michael, und seine Stimme klang schärfer, als erwartet.

Adolf zuckte zusammen, ließ Caroline abrupt los und wandte sich zu Michael um. In seinen Augen blitzte für einen Moment nicht nur Wut auf, sondern auch etwas Tieferes, etwas Dunkleres. Michael konnte nicht sagen, was es war, doch es ließ ihn frösteln. Dann, ohne ein weiteres Wort, stürmte Adolf aus dem Stall, seine Schritte hallten schwer auf dem harten Boden.

Caroline atmete schwer, versuchte, ihre Fassung wiederzufinden. Sie klopfte das Heu von ihrem Kleid und vermied es, Michael anzusehen. „Du hättest dich nicht einmischen sollen“, sagte sie schließlich, ihre Stimme war leise, aber mit einem Hauch von Ärger. „Es … es war nichts, wirklich!“ Doch ihre zitternden Hände verrieten, dass sie mehr durchgemacht hatte, als sie zugeben wollte.

Michael war sprachlos. In Carolines Blick lag ein verwirrendes Gemisch aus Dankbarkeit und Unbehagen, das ihn tief verunsicherte. Hatte er das Richtige getan oder die Situation nur noch schlimmer gemacht? Offensichtlich war das Verhältnis zwischen Frauen und Männern noch viel komplizierter, als er es sich vorstellen konnte. Die Worte seiner Mutter hallten in seinem Kopf nach, während Zweifel und Angst in ihm aufstiegen. Adolf hatte Caroline fest umklammert – konnte so etwas wirklich zu einer Schwangerschaft führen? Wohl nicht, erklärte er sich selbst, denn die beiden waren ja nicht verheiratet.

3. Mineralien, Juli 1858

Heute war ein besonderer Tag. Der Unterricht der höheren Mädchen- und Jungenschule fand gemeinsam im Kurländer Flügel des Unteren Schlosses statt, dort, wo die umfangreiche Stufensammlung2 der Bergschule untergebracht war. Michael empfand eine tiefe Ehrfurcht gegenüber dieser Hochschule, an der die Steiger3 und Markscheider4 nicht nur für den Siegerländer Bergbau ausgebildet wurden. Von weit her kamen Studenten, um die Kunst zu erlernen, wertvolles Erz von taubem Gestein zu unterscheiden und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ein Stollen in großer Entfernung einen Erzgang, einen Schacht oder einen anderen Stollen genau traf. Und natürlich verfügte eine renommierte Bergschule über eine umfangreiche Stufensammlung, anhand derer man so viel lernen konnte. Niemand wusste das besser als Dr. Schubert5, der Rektor der Höheren Bürgerschule, der unter anderem auch Chemie und Mineralogie lehrte. In diesen Fächern war er ein anerkannter Experte. Er hielt auch naturwissenschaftliche Vorträge für die Gewerken und Industriellen, die großen Zulauf hatten, und war maßgeblich bei der Begründung der Wiesenbauschule beteiligt. Mit ihr hatte Siegen neben der Bergschule vor wenigen Jahren eine zweite Hochschule bekommen. Welch ein Fortschritt für die Wissenschaft. Bezogen auf die Mädchenbildung waren allerdings viele der Ansicht, die Naturwissenschaften hätten dort nichts zu suchen. Aber Dr. Schubert stellte sich dieser Meinung entgegen und unterrichtete auch an der Höheren Töchterschule ein wenig Chemie und Mineralogie.

So kam es, dass am heutigen Unterricht die Sekundaner der Mädchen- und Jungenschule gemeinsam teilnahmen. Über 30 Jugendliche standen um die Tische, auf denen die Schaustücke ausgelegt waren, herum und lauschen gespannt den Ausführungen. Dr. Schubert konnte gut erklären, und in seinem Unterricht gab es keine Disziplinprobleme. Die acht Weidenauer waren heute vollständig anwesend. Inzwischen waren sie beinahe erwachsen, auch wenn die Eltern das nicht wahrhaben wollten. Michael sah zu Thomas und Eleonore hinüber. Sie standen nebeneinander und immer wenn Dr. Schubert nicht hinsah, hielten sie sich heimlich bei der Hand. Es wurde zunehmend deutlich, dass sie ein Liebespaar waren.

Michaels Blick fiel auf Caroline, die neben Paula stand. Sie war eine äußerst hübsche junge Frau geworden und sehr klug. An der Mädchenschule galt sie als eine der besten Schülerinnen, die fest im Leben verankert war. Caroline war viel reifer als ihr Zwillingsbruder Peter, der neben Michael stand. Peter war ein Spaßvogel. Immer hatte er irgendwelchen Unsinn im Kopf, dabei aber das Herz am rechten Fleck, war stets hilfsbereit und gutmütig. Deshalb nahmen die Anderen es auch nicht übel, wenn sie mal Ziel von Peters Streichen wurden. Nur Adolf verstand oft keinen Spaß, was dazu führte, dass er häufiger Opfer von Albernheiten wurde als andere. Nach dem Vorkommnis im Pferdestall hatte er sich wohl von Caroline ferngehalten, und die Anderen schienen davon sowieso nichts mitbekommen zu haben, denn sonst hätte Peter mit scherzhaften Kommentaren sicher nicht gespart. Keiner war vor seinen Narreteien sicher. Einmal hatte Michael Peter allerdings kräftig zurückgepfiffen, als sein Bruder Anton mit der verkrüppelten Hand das Opfer von Peters Scherzen geworden war. Es gehörte sich nicht, über das Gebrechen eines Menschen zu spaßen.

So sehr es Peter an Feingefühl mangelte, wenn es um die Grenzen seiner Scherze ging, so sehr schien sein Herz für die Mineralogie zu brennen. Er war mit einer Begeisterung bei der Sache, die ihres Gleichen suchte. Die Stufensammlung, die er sich selbst angelegt hatte, konnte sich sehen lassen. Dementsprechend hingen seine Augen wie gebannt auf dem azurblauen, etwa Taubenei großen Kristall, den Dr. Schubert gerade herumzeigte und erläuterte. Er gehörte zu einer Gruppe von Kristallen, die von den Bergleuten Bergblau oder Kupferblau genannt wurden, chemisch gesehen aber Kupfercarbonate waren. Im heimischen Gebirge waren sie sehr selten, aber an einzelnen Stellen konnten die Bedingungen so sein, dass auch in den Siegerländer Bergen solche Kristalle entstanden waren.

„So einen Stein muss ich unbedingt haben“, flüsterte Peter mehr zu sich selbst.

Michael hatte den Erläuterungen des Lehrers genau zugehört, und auf Peters Stichwort hielt er mit seiner Schlussfolgerung nicht hinter dem Berg: „In dem unteren Querstollen beim Alten Krämer in Eisern, da könnte es passen, da könnten solche Bedingungen bestehen.“ Das Flüstern war Michael wohl ein wenig zu laut geraten. Nicht nur Adolf blickte zu ihm herüber.

„Michael Bender!“ Dr. Schuberts scharfe Stimme schnitt durch den Raum. „Ich fürchte, du hast nicht verstanden, wer hier die Erklärungen gibt. Damit du Gelegenheit erhältst, darüber noch einmal nachzudenken, schreibst du bis morgen zwei Seiten mit dem Sinnspruch Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. In Schönschrift bitte.“

„Aber er hat mir doch nur etwas zum Thema erläutert“, verteidigte Peter den Freund.

„Du möchtest mit mir streiten, Peter Jakobi? Für dich wird der Sinnspruch Friede ernährt, Unfriede verzehrt!, die richtige Hilfe zum Nachdenken sein. Ebenfalls zwei Seiten bis morgen.“

Das Raunen in der Schülerschar verstummte. Keiner wollte der Dritte sein, der eine Strafarbeit bekam. Michael sah ein, dass er eine Strafe verdient hatte. Wo käme man hin, wenn unwissende Menschen einfach losredeten, wenn wissende wichtige Erklärungen abgaben. Dass Peter auch gemaßregelt wurde, fand er dagegen ein wenig ungerecht. Aber selbstverständlich war es wichtig, die Disziplin aufrechtzuerhalten.

*

Caroline schwenkte unermüdlich ihren Rechen, um das frisch geschnittene Gras zum Trocknen aufzulockern, dabei weilten ihre Gedanken ganz woanders. Es war ein angenehmer Tag. Die Sonne wärmte sanft, und die Wolken segelten träge über den azurblauen Himmel. Caroline war dankbar, dass sie als Mädchen die höhere Schule besuchen durfte. Nicht, weil ihr die Arbeit auf der Wiese schwerfiel, sondern weil sie verstehen wollte, warum man was wie tat. So etwas lernte man in der Schule. Zum Beispiel, wie eine Rieselwiese, auf der sie gerade arbeitete, gestaltet war. Solche Talwiesen gab es im Siegerland noch gar nicht lange. Ursprünglich waren die Talgründe sumpfig gewesen und unbrauchbar für die Landwirtschaft. Doch dann hatte man gelernt, das Wasser in den Tälern zu bändigen, zum einen um die Wasserkraft nutzen zu können, aber auch, um das Land urbar zu machen. Die Kunst, ertragreiche Talwiesen anzulegen, beherrschten nur wenige. Seit Kurzem gab es in Siegen eine Hochschule, die das nötige Wissen vermittelte, um solche Rieselwiesen zu berechnen und zu bauen.

„Schau mal, wie elegant Thomas die Sense schwingt“, sagte Eleonore, die die Mahd6 neben Caroline bearbeitete. „Er ist der erste in der Reihe der Schnitter und hat schon wieder einen Vorsprung vor Michael.“

Es war kein Geheimnis mehr, dass Eleonore in Thomas verliebt war. Immerzu lobte sie ihn in höchsten Tönen. Thomas war nett und fleißig, obwohl er in Carolines Augen doch hinter Michael zurückblieb. Eigentlich fand sie das ständige Vergleichen albern, aber hier beim Mähen war es wichtig. Aus Sicherheitsgründen musste der schnellste Schnitter mit der ersten Mahd beginnen. Wenn er einen kleinen Vorsprung hatte, kam der nächste, so bestand nicht die Gefahr, dass ein schnellerer Schnitter seinen Vordermann einholte und versehentlich mit der Sense verletzte.

„Ja, Thomas ist der Schnellste. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Michael ihm viel nachsteht.“ Caroline wollte der Freundin nicht deutlicher widersprechen, denn in ihren Augen war Michaels Leistung sichtlich höher. Er war kaum langsamer, und seine Mahd war erheblich breiter als die von Thomas.

„Ja, wir sind eine gute Truppe“, meinte Eleonore. „Schon seit halb drei sind wir hier bei der Arbeit. Schulweg und Mittagessen haben uns wenig aufgehalten. Ich schätze mal, dass wir die große Wiese bis zum Abend fertig gemäht und gelockert haben.“

„Da gebe ich dir recht“, sagte Caroline, während sie ihren Rechen hochschwang und das Gras mit leichten Rüttelbewegungen zu Boden fliegen ließ. „Das schaffen wir, obwohl wir heute schon um sechs zu Hause sein sollen.“

Normal würden sie jetzt im Sommer das Tageslicht ausnutzen und länger arbeiten. Aber für heute Abend wurde Onkel Friedrich zum Essen erwartet. Da wollte Großtante Franziska den Tisch reicher gedeckt sehen als gewöhnlich und hatte die Mädchen gebeten, früher zu Hause zu sein. Onkel Heinrichs Frau Klara war im letzten Jahr bei der Geburt ihres achten Kindes gestorben. Von den acht Kindern hatten nur Michael und Anton das Kindesalter überlebt. Nun lag die Verantwortung für den Haushalt wieder in Oma Franziskas Händen, und die Arbeitskraft der Schulkinder spielte eine wichtige Rolle. Es war nur gerecht, dass man im Gegenzug für die freie Unterkunft und Verpflegung bei der fälligen Arbeit mit anpackte. Alle mussten im Hauberg7, auf den Feldern und Wiesen helfen. Nur für Anton mit seiner Behinderung gab es andere Tätigkeiten, meistens im Haushalt oder in der Hammerschmiede.

Auch Adolf tat sich mit harter körperlicher Arbeit schwer. Nach der Schule half er deshalb in Siegen in einer Schlosserei aus. Der Kunstschmied, dem sie gehörte, war ein Freund von Adolfs Vater Adam und war auf das Anfertigen von hochwertigen Türschlössern spezialisiert. Die vielen Kleinteile der Schlösser zusammenzubauen, war nicht besonders anstrengend, und den geringen Lohn, den Adolf dafür erhielt, lieferte er bei Onkel Heinrich ab. So war es insgesamt gerecht. Wer essen wollte, der musste auch arbeiten, jeder nach seinen Fähigkeiten. Caroline hatte keine Vorstellung, wie die Kinder der reichen Händlerfamilien aus der Stadt, die nach der Schule nicht in Hauberg und Feld arbeiten mussten, ihre Zeit verbrachten. Es musste schrecklich langweilig sein, ohne sinnvolle Arbeit einfach nur herumzuhängen. Die gemeinsame Arbeit mit einem lustigen Lied auf den Lippen war dagegen der reine Segen. Und für die Hausaufgaben war nach dem Abendessen immer noch Zeit.

Gerade bei den Hausaufgaben wurde deutlich, wie gut es war, mit mehreren Schülern in einem Haus zu leben. Wenn einer mal etwas nicht verstanden hatte, konnten die Anderen helfen. Dem einen lag mehr das Rechnen, dem anderen das Schreiben. Adolf zum Beispiel besaß eine blühende Fantasie. Er konnte sich die wildesten Geschichten ausdenken. Caroline hingegen fiel es schwer, über etwas zu schreiben, was sie nicht selbst erlebt hatte. Es war wichtig, dass die Freunde sich gegenseitig halfen, denn von den Eltern konnte man kaum Unterstützung erwarten.

Seit Tante Klaras Tod war Onkel Heinrich ernster geworden. Ihm bekam das Alleinsein nicht gut. Mit 34 Jahren hätte er noch einmal heiraten können, aber er tat sich schwer – genauso wie ihr Vater Bernhard. Die Leute sagten, er sei nach dem Tod seiner Frau verbittert. Caroline konnte das nicht beurteilen, da sie ihre Mutter Berta nur vom Hörensagen kannte, weil sie bei der Geburt der Zwillinge gestorben war. Viele Frauen starben im Kindbett. Wie gut, dass es die Großeltern gab, besonders Oma Hedwig, die für Caroline und Peter die Mutterrolle übernommen hatte. Trotz aller Schicksalsschläge war sie eine weise Erzieherin. Ihre ausgleichende Art ließ die Strenge des Vaters oft in den Hintergrund treten.