6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

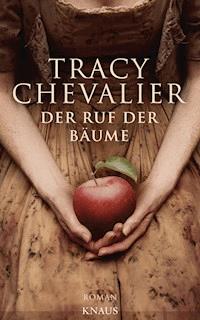

Auf der Suche nach einer neuen Heimat – die große Familiensaga von Tracy Chevalier

Amerika, Mitte des 19. Jahrhunderts: Die Goodenoughs träumen von fruchtbarem Ackerland im Westen, bleiben aber mit ihrem Planwagen kläglich im Sumpfland von Ohio stecken. Der verzweifelte Versuch, hier eine Apfelplantage anzulegen, endet tragisch. Fasziniert von Erzählungen über Bäume, die angeblich in den Himmel wachsen, zieht der jüngste Sohn Robert weiter westwärts, bis nach Kalifornien. Doch am Ziel seiner Träume wird er von seiner tragischen Familiengeschichte eingeholt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 453

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Über das Buch

Die Goodenoughs träumen von fruchtbarem Ackerland im Westen und bleiben mit ihrem Planwagen kläglich im Sumpfland von Ohio stecken. Doch für James sind Frau und Kinder nicht wichtig, seine Leidenschaft gilt seiner Apfelplantage. 50 Bäume muss er pflanzen, und das Land gehört ihm. Aber die Natur ist der Feind der Siedler. Und so zieht Robert, einer der Söhne, weiter nach Westen, fasziniert von Erzählungen über Bäume, die angeblich in den Himmel wachsen. Viele Jahre später steht er schließlich in Kalifornien vor einem der riesigen Mammutbäume, deren Samen er sammelt, damit sie überall in der Welt eine neue Heimat finden können. Doch am Ziel seiner Träume begegnet er einer seiner Schwestern und wird so von seiner tragischen Familiengeschichte eingeholt.

Vor dem Hintergrund des großen Zugs nach Westen im Amerika des 19. Jahrhunderts, wo Tausende versuchten, eine neue Heimat und ihr Glück zu finden, erzählt Tracy Chevalier die tragische Geschichte der Familie Goodenough. Die heimlichen Helden des Romans jedoch sind die Bäume, Sinnbild für die Sehnsucht der Siedler nach einem Ort, wo sie Wurzeln schlagen können – seien es die Apfelbäume, die James zu kultivieren versucht, oder die Mammutbäume Kaliforniens, denen sein Sohn Robert verfällt.

Über die Autorin

Die Amerikanerin Tracy Chevalier, Jahrgang 1962, hat bisher acht historische Romane geschrieben. Ihr zweiter, »Das Mädchen mit dem Perlenohrring«, wurde zum Weltbestseller und mit Scarlett Johansson und Colin Firth in den Hauptrollen verfilmt. »Der Ruf der Bäume« ist nach »Zwei bemerkenswerte Frauen« und »Die englische Freundin« ihr dritter Roman bei Knaus. Tracy Chevalier lebt mit ihrer Familie in London.

Tracy Chevalier

Der Ruf der Bäume

ROMAN

Aus dem Amerikanischen von Juliane Gräbener-Müller

Knaus

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »At the Edge of the Orchard« bei The Borough Press, An imprint of HarperCollins Publishers, London

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

1. Auflage

© der Originalausgabe Tracy Chevalier 2016

© der deutschsprachigen Ausgabe 2017 beim Albrecht Knaus Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

© der Landkarte John Gilkes

Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka

Umschlagmotiv: Jeff Cottenden; Shutterstock/Valentyn Volkov

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-19170-2V002

www.knaus-verlag.de

Für Claire und Pascaledie ihren Weg in der Welt finden

Der Saft von Äpfeln, etwa des Peppings und der Parmäne, ist auch bei melancholischen Leiden von großem Nutzen, hilft er doch, Fröhlichkeit zu verschaffen und Schwere zu vertreiben.

John Parkinson, Paradisi in Sole Paradisus Terrestris, 1620

Überaus wohltuenden Trost erfährt der vor Gram gebeugte oder von Sorgen geplagte Geist auf einer Pilgerreise zu diesen schattigen Wallfahrtsstätten. Blicket auf zu den immergrünen Wipfeln der Bäume, die den Stürmen von mehr als dreitausend Jahren widerstanden haben! […] Während man in Staunen und Bewunderung versunken ist, scheinen die Wirren des irdischen Kampfes sich aufzulösen.

Edward Vischer, The Mammoth Tree Grove, Calaveras County, California, 1862

Geh nach Westen, junger Mann, und werde mit dem Land erwachsen.

John Babsone Lane Soule, 1851, und Horace Greeley, 1865

1Black Swamp, Ohio

Frühjahr 1838

Wieder stritten sie sich über Äpfel. Er wollte mehr Tafeläpfel anbauen, zum Essen; sie mehr Mostäpfel, zum Trinken. Ihr Streiten war so eingeübt, dass sie beide ihre Rollen inzwischen perfekt beherrschten und ihre Worte glatt und monoton einander umflossen; sie hatten sie ja oft genug gehört, mussten nicht mehr genau hinhorchen.

Dass der Kampf um süß oder sauer diesmal anders verlief, lag nicht daran, dass James Goodenough müde war; das war er immer. Sich im Black Swamp ein Leben aufzubauen war anstrengend. Es lag auch nicht daran, dass Sadie Goodenough einen Kater hatte; den hatte sie oft. Der Unterschied bestand darin, dass am Abend zuvor John Chapman bei ihnen gewesen war. Von allen Goodenoughs war nur Sadie aufgeblieben, hatte ihm bis spät in die Nacht gelauscht und dabei gelegentlich Kiefernzapfen ins Feuer geworfen, um es auflodern zu lassen. Der Funke in seinen Augen und seinem Bauch und Gott weiß wo sonst noch war auf sie übergesprungen wie eine Flamme, die ihren Weg von einem Hobelspan zum nächsten fand. Nach John Chapmans Besuchen war sie immer glücklicher, lebhafter und selbstbewusster.

Solange John Chapmans Stimme mit der Beharrlichkeit einer Sumpfmücke durch die Hütte surrte, konnte James trotz seiner Müdigkeit nicht einschlafen. Vielleicht hätte er es geschafft, wenn er sich zu seinen Kindern auf dem Dachboden gesellt hätte, aber er wollte das Bett auf der dem Ofen gegenüberliegenden Seite des Zimmers nicht verlassen, denn das wäre ihm wie eine regelrechte Einladung erschienen. Nach zwanzig gemeinsamen Jahren begehrte er Sadie nicht mehr, wie er es früher getan hatte, erst recht, seit der Applejack ihre boshafte Seite zum Vorschein gebracht hatte. Doch wenn John Chapman zu den Goodenoughs kam, ertappte sich James dabei, dass er plötzlich die Fülle ihrer Brüste unter dem abgetragenen blauen Kleid und ihre nach zehn Kindern zwar üppigere, aber immer noch überraschend deutliche Taille bemerkte. Er wusste nicht, ob solche Dinge John Chapman auch auffielen – für einen Mann in den Sechzigern war er, dem Eisengrau in seinen ungekämmten Haaren zum Trotz, immer noch schlank und kraftvoll. James wollte es lieber nicht herausfinden.

John Chapman war ein Apfelmann, der in einem Kanu voller Apfelbäumchen, die er den Siedlern zum Kauf anbot, die Flüsse von Ohio hinauf- und hinunterpaddelte. Zum ersten Mal tauchte er mit seiner Bootsladung Bäume bei den Goodenoughs auf, als diese gerade frisch im Black Swamp angekommen waren; er erinnerte sie sachte daran, dass, falls sie einen gesetzlichen Anspruch auf ihr Land erheben wollten, sie innerhalb von drei Jahren fünfzig Obstbäume anpflanzen mussten. Vor dem Gesetz bezeugte ein Obstgarten eindeutig die Absicht eines Siedlers zu bleiben. James kaufte auf der Stelle zwanzig Bäume.

Es lag ihm fern, John Chapman die Schuld an ihrem späteren Pech zu geben, aber wenn er an diesen ersten Kauf erinnert wurde, verzog er doch das Gesicht. Im Angebot waren damals einjährige Sämlinge oder dreijährige Setzlinge, Letztere dreimal so teuer wie Erstere, aber sie würden zwei Jahre früher Früchte tragen. Wäre er vernünftig gewesen – und eigentlich war er vernünftig! –, hätte James damals einfach fünfzig billigere Sämlinge gekauft, eine Fläche für sie freigemacht und sie wachsen lassen, und dann immer, wenn seine Zeit es erlaubte, systematisch Land für einen Obstgarten gerodet. Das hätte allerdings auch bedeutet, fünf Jahre lang auf den Geschmack von Äpfeln zu verzichten. Und das, so glaubte James Goodenough, hätte er nicht ausgehalten – nicht im Elend des Black Swamp mit seinen stehenden Gewässern, seinem Gestank nach Fäulnis und Moder, seinem zähen schwarzen Schlamm, den man selbst durch Schrubben nicht von Haut und Kleidern bekam. Er brauchte einen Geschmack, der ihm das Unglück, hier gelandet zu sein, versüßte. Und so kaufte er zwanzig Setzlinge, die er sich eigentlich nicht leisten konnte, und nahm sich die Zeit, die er eigentlich nicht hatte, um ein Stück Land für sie zu roden. Dadurch geriet er mit dem Anbauen der Feldfrüchte in Verzug, sodass ihre erste Ernte schlecht war und sie Schulden machen mussten, die er jetzt, neun Jahre später, immer noch abzahlte.

»Das sind meine Bäume«, beharrte Sadie jetzt und erhob so Anspruch auf eine Reihe von zehn Mostapfelbäumen, auf die James Tafeläpfel aufpfropfen wollte. »John Chapman hat sie mir vor vier Jahren gegeben. Du kannst ihn fragen, wenn er wiederkommt – er erinnert sich bestimmt. Rühr sie bloß nicht an!« Sie war dabei, von einem Stück Schinken Scheiben für das Abendessen abzuschneiden.

»Wir haben diese Sämlinge von ihm gekauft. Er hat sie dir nicht geschenkt. Chapman verschenkt nie Bäume, nur Samen – Sämlinge und Setzlinge sind für ihn zu wertvoll. Diese Bäume sind zu groß, als dass sie aus Samen gewachsen sein könnten, die vor vier Jahren gesät wurden. Und sie gehören nicht dir – sie gehören der Farm.« Während er sprach, konnte James sehen, dass seine Frau die Worte gar nicht an sich heranließ, doch er wollte sie zum Zuhören bewegen und musste daher einfach Satz an Satz reihen.

Es ärgerte ihn, dass Sadie Bäume im Obstgarten für sich beanspruchte, obwohl sie deren Geschichte nicht einmal kannte. So schwer war es doch wahrhaftig nicht, sich die Details von achtunddreißig Bäumen zu merken. Egal, auf welchen man zeigte, James wusste von jedem, in welchem Jahr er als Same, Sämling oder Setzling in die Erde gekommen oder aber gepfropft worden war. Er kannte den Ursprung des Baums – ein Pfropfreis von der Goodenough-Farm in Connecticut oder eine Handvoll Samen des Roxbury Russet von einem Farmer in Toledo, oder ein weiterer Setzling von John Chapman, gekauft, als ein Bärenfell etwas Geld eingebracht hatte. Er konnte den Ertrag jedes Baumes in jedem Jahr nennen und sagen, in welcher Woche im Mai jeder einzelne blühte, wann die Äpfel pflückreif waren und ob man sie am besten kochte, trocknete, presste oder so, wie sie waren, aß. Er wusste, welche Bäume unter Apfelschorf, welche unter Mehltau oder der Karminspinnmilbe gelitten hatten, und was zu tun war, um den jeweiligen Befall loszuwerden. Für James Goodenough war dieses Wissen so selbstverständlich, dass er sich gar nicht vorstellen konnte, dass es für andere nicht so war, weshalb er sich ständig über die Unwissenheit seiner Familie in Bezug auf ihre Äpfel wunderte. Sie schienen zu glauben, dass man ein paar Samen ausstreute und dann, ohne jeden Zwischenschritt, die Ernte einfuhr. Abgesehen von Robert. Der jüngste Goodenough-Spross war wie immer die Ausnahme.

»Das sind meine Bäume«, wiederholte Sadie, und ihr Gesicht verdüsterte sich. »Du kannst sie nicht fällen. Gute Äpfel an diesen Bäumen. Guter Saft. Wenn du einen umhaust, verlieren wir ein Fass davon. Willst du deinen Kindern den Saft wegnehmen?«

»Martha, hilf deiner Mutter.« James konnte nicht zusehen, wie Sadie mit dem Messer hantierte, wie sie ungleichmäßige Steaks mit einem zu dicken und einem zu dünnen Ende abschnitt und ihre Finger ebenfalls Bestandteil des Abendessens zu werden drohten. Gut möglich, dass sie den ganzen Schinken bis zum letzten Steak aufschnitt oder aber die Lust verlor und schon nach drei Stücken aufhörte.

James wartete, bis seine Tochter – ein schmales Mädchen mit dünnem Haar und zusammengekniffenen grauen Augen – mit dem Schneiden weitermachte. Die Goodenough-Töchter waren es gewohnt, die Zubereitung der Mahlzeiten von ihrer Mutter zu übernehmen. »Ich haue sie nicht um«, erklärte er Sadie zum wiederholten Mal. »Ich veredle sie, damit sie süße Äpfel produzieren. Das weißt du. Wir brauchen mehr Goldpeppings. Diesen Winter haben wir neun Bäume verloren, die meisten davon Tafeläpfel. Jetzt haben wir fünfunddreißig Mostäpfel und nur drei Tafeläpfel. Wenn ich auf zehn von den Mostäpfeln Goldpeppings aufpfropfe, gibt uns das in ein paar Jahren dreizehn Bäume mit Tafeläpfeln. Eine Zeit lang werden nicht so viele von unseren Bäumen tragen, aber auf lange Sicht wird das unseren Bedürfnissen eher entsprechen.«

»Deinen Bedürfnissen. Du gierst nach Süßem.«

James hätte Sadie daran erinnern können, dass sie es war, die Zucker in ihren Tee gab und die, wenn er zu Ende ging, James in den Ohren lag, er solle nach Perrysburg fahren und neuen besorgen. Stattdessen erklärte er ihr beharrlich die Zahlen, wie er es in der vergangenen Woche schon mehrfach getan hatte mit der Ankündigung, dieses Jahr weitere Bäume veredeln zu wollen. »Das macht dann dreizehn Tafeläpfel und fünfundzwanzig Mostäpfel. Jetzt nimm noch die fünfzehn Setzlinge, die John Chapman uns nächste Woche bringt, dann sind wir bei dreiundfünfzig Bäumen, drei mehr, als wir brauchen, um dem Gesetz Genüge zu tun. Dreizehn Tafeläpfel und vierzig Mostäpfel, die in ein paar Jahren alle tragen. Am Ende werden wir mehr Äpfel für Cider haben als jetzt. Und im Notfall können wir immer noch Tafeläpfel pressen.« Insgeheim schwor er sich jedoch, niemals Tafeläpfel zum Mosten zu verschwenden.

Während ihre Tochter sich beim Zubereiten des Abendessens unauffällig um sie herum bewegte, warf Sadie, am Tisch zusammengesackt, ihrem Mann spöttische Blicke zu. Ihre Augen waren gerötet. »Das ist jetzt dein neuester Apfelplan, was? Du gehst also gleich über die magische Zahl von fünfzig raus auf dreiundfünfzig?«

James war klar, dass er zur Erklärung seines Vorhabens nicht so viele Zahlen hätte anführen dürfen. Sie belästigten Sadie wie Wespen, vor allem, wenn sie Applejack getrunken hatte. »Zahlen sind eine Erfindung der Yankees, und wir sind nicht mehr in Connecticut«, erinnerte sie ihn oft. »Die Leute in Ohio interessieren sich nicht die Bohne für Zahlen. Ich will gar nicht genau wissen, wie viele Mäuler ich zu stopfen habe – ich will einfach nur was zu essen auf den Tisch stellen.«

Doch James konnte nicht anders: Es beruhigte ihn, seine Bäume zu zählen, sich die Menge durch den Kopf gehen zu lassen, hier einen Goldpepping hinzuzufügen, da eine Mostapfelkreuzung, das Resultat eines von John Chapmans Besuchen, wieder rauszunehmen. Konkrete Zahlen hielten die Wälder rund um ihr Land in Schach, die so dicht waren, dass man nie alle Bäume einzeln ausmachen konnte. Zahlen gaben ihm das Gefühl, das Heft in der Hand zu haben.

Heute war Sadies Reaktion auf seinen Vortrag sogar noch schroffer. »Ich scheiß auf deine Zahlen«, sagte sie. »Fünfzig wirst du nie erreichen, und dreiundfünfzig erst recht nicht.«

Mangelnder Respekt vor Zahlen: Das war es, was ihn dazu brachte, sie zu schlagen – was er allerdings nicht getan hätte, wenn sie immer noch das Messer in der Hand gehabt hätte.

Als Reaktion ging sie mit den Fäusten auf ihn los und landete einen Hieb seitlich an seinem Kopf, bevor James sie wieder auf ihren Stuhl drückte und von Neuem zuschlug. Immerhin war es ihr diesmal nicht gelungen, eines seiner Augen zu erwischen; seine Nachbarn zogen James gerne wegen des Veilchens auf, das seine Frau ihm verpasst hatte. Jede Menge Ehefrauen waren in Ohio mit Veilchen geschmückt; Ehemänner deutlich weniger.

Sein zweiter Schlag ließ Sadies Lippe aufplatzen. Der Anblick ihres eigenen Blutes schien sie zu verwirren, und sie blieb sitzen, während die hellen Tropfen wie abgefallene Beeren ihr Kleid sprenkelten.

»Mach deine Mutter sauber und ruf mich, wenn das Essen fertig ist«, sagte James zu Martha, die das Messer hinlegte und einen Lappen holen ging. Martha war sein Liebling, denn sie war sanft, forderte ihn nie heraus und schien ihn im Gegensatz zu seinen anderen Kindern nie auszulachen. Wenn im August das Sumpffieber kam, hatte er immer Angst um sie. Fast jedes Jahr wurde eines der Kinder vom Schicksal dazu bestimmt, die Reihe der mit Holzkreuzen markierten Gräber an einer etwas höher gelegenen Stelle im Wald unweit der Hütte zu verlängern. Für jedes Grab musste James Ahornbäume und Eschen fällen, damit er Erde ausheben konnte. Inzwischen machte er das im Juli, bevor irgendjemand starb, damit der Leichnam nicht warten musste, bis er das ausgedehnte Wurzelwerk der Bäume besiegt hatte.

Seine Schläge bin ich gewöhnt. Haben mich nicht die Bohne gejuckt. Ein Streit über Äpfel war das, sonst nichts.

Komisch, eh wir in den Black Swamp kamen, hab ich gar nicht viel über Äpfel nachgedacht. Als ich noch klein war, hatten wir einen Obstgarten wie alle anderen auch, ich hab aber nie drauf geachtet, außer wenn er im Mai geblüht hat. Dann bin ich hin und hab da gelegen und den süßen Duft gerochen und den Bienen zugehört, die so fröhlich gesummt haben, weil sie Blumen zum Spielen hatten. Da haben James und ich es auch zum ersten Mal getrieben. Hätte wissen müssen, dass der nichts für mich war. Er war so damit beschäftigt, sich die Bäume meiner Familie genau anzugucken und bei jedem Einzelnen nach dem Alter zu fragen – als ob ich das gewusst hätte – und danach, wie seine Frucht war (saftig wie ich, hab ich gesagt), dass ich schließlich selbst mein Kleid aufknöpfen musste. Da hat er für eine Weile die Klappe gehalten.

Ich war nie eine gute Pflückerin. Ma hat gesagt, ich bin zu schnell, lass zu viele fallen und von den übrigen zieh ich den Stiel ab. Ich war schnell, weil ich’s hinter mich bringen wollte. Hab mit beiden Händen zwei Äpfel gedreht und abgezogen, und dann ist der dritte runtergefallen und hat eine Druckstelle gekriegt, und die mit den Druckstellen mussten wir dann alle auflesen und sofort zu Apfelkraut verkochen. Am Anfang der Saison durfte ich noch pflücken, bis Ma und Pa der dritte Apfel wieder einfiel, der immer auf dem Boden landete. Von da an musste ich runtergefallene Äpfel aufsammeln. Die waren aber nicht alle schlecht. Man konnte sie immer noch dämpfen oder zu Saft verarbeiten. Manchmal musste ich auch Mus daraus machen. Oder sie zum Trocknen in dünne Ringe schneiden. Das hat mir gefallen. Wenn man einen Apfel nämlich nicht längs, sondern quer zum Gehäuse aufschneidet, ergeben die Kerne in der Mitte Blumen oder Sterne. Das hab ich John Chapman mal erzählt, und dann hat er mich angelächelt. Gottes Wege, hat er gesagt. Klug von Ihnen, das zu sehen, Sadie. Das einzige Mal, dass mich jemand klug genannt hat.

Die Äpfel an James’ Bäumen darf ich auch nicht anfassen. Seine kostbaren achtunddreißig Bäume. (Ich weiß genau, wie viele er hat. Er denkt, ich hör nicht zu, wenn er seine Zahlen runterrattert, aber, betrunken oder nicht, ich krieg es mit, weil er sich so oft wiederholt.) Nach unserer Hochzeit in Connecticut wurde ihm ganz schnell klar, wie viele Äpfel ich verdarb. Im Black Swamp helfen ihm deshalb immer ein paar von den Kindern beim Pflücken – Martha und Robert und Sal. Caleb und Nathan dürfen auch nicht, angeblich sind wir alle zu grob. Mit seinen Bäumen ist er wie ein altes Weib. Macht mich wahnsinnig.

James ging hinter der Hütte vorbei am Gemüsegarten, in dem sie jetzt, da der Boden nicht mehr gefroren war, mit dem Umgraben begonnen hatten, und weiter in den Obstgarten. Als die Goodenoughs sich im Black Swamp niederließen, rodeten sie, nachdem sie in der Nähe des Portage River eine primitive Hütte zusammengezimmert hatten, als Erstes Land für den Obstgarten, um John Chapmans Apfelsetzlinge zu pflanzen. Jede Eiche, jeder Hickorybaum, jede Esche, die James fällte, bedeutete eine qualvolle Anstrengung. Den Stamm und die Äste klein zu hacken und wegzuschleppen, um sie später als Feuerholz oder zur Herstellung von Bettgestellen, Stühlen, Rädern oder Särgen zu verwenden, war schon schwer genug. Doch die Stümpfe und Wurzeln herauszuziehen – das Hacken und Graben und Zerren und Schuften – brachte ihn jedes Mal fast um. Beim Herausstemmen eines Stumpfs wurde ihm wieder bewusst, wie tief ein Baum mit dem Boden verbunden war, wie hartnäckig er sich an einem Ort festhielt. Obwohl James kein sentimentaler Mensch war – starb eines seiner Kinder, weinte er nicht, sondern schaufelte einfach ein Grab und beerdigte es –, verfiel er jedes Mal, wenn er einen Baum tötete und er an die Zeit dachte, die dieser an seinem Platz gestanden hatte, in Schweigen. Bei den Tieren, die er erlegte, machte er das nie. Sie waren Nahrung und vergänglich, bewegten sich so wie Menschen auch durch diese Welt und wieder hinaus. Bäume dagegen waren beständig – bis man sie fällen musste.

Er stand im Dämmerlicht des Märzabends und begutachtete seinen Obstgarten – fünf Baumreihen mit einer kleinen Sämlingbaumschule in einer Ecke. Einzelne Bäume mit Platz drum herum waren im Black Swamp nur selten zu sehen; normalerweise gab es entweder offene Gewässer oder dichte Wälder. Der Obstgarten der Goodenoughs war nicht spektakulär, für James jedoch der Beweis, dass er in der Lage war, ein kleines Stück Land zu zähmen und die Bäume dazu zu bringen, sich seinem Willen zu beugen. Jenseits von ihnen lauerte im dichten Unterholz und in unerwarteten Sumpflöchern die Wildnis; man durfte keinen unbedachten Schritt tun, wollte man sich nicht bis zu den Oberschenkeln in einem schwarzen Tümpel wiederfinden. Wenn James aus dem Sumpf, von der Jagd, vom Holzfällen oder von einem Besuch bei einem Nachbarn zurückkam, betrat er immer mit großer Erleichterung die verlässliche Ordnung seines Obstgartens.

Jetzt zählte er seine Apfelbäume, auch wenn er natürlich wusste, dass es achtunddreißig waren. Er hatte erwartet, dass die Bedingung für eine dauerhafte Ansiedlung in Ohio leicht zu erfüllen sei, war allerdings auch davon ausgegangen, dass Apfelbäume im Sumpf genauso gut wachsen würden wie auf der Farm seines Vaters in Connecticut, wo der Boden fruchtbar und gut entwässert war. Doch Sumpfland war anders: wassergesättigt und leicht brackig, ließ es Wurzeln verfaulen, begünstigte Mehltau, zog Blattläuse an. Ein Wunder, dass Apfelbäume hier überhaupt überleben konnten. Andere Bäume gab es jede Menge: Ahorn im Überfluss, ebenso Esche, Ulme, Hickory und einige Eichenarten. Doch Apfelbäume brauchten Licht und trockenen Boden, sonst konnte es leicht passieren, dass sie keine Früchte trugen. Und wenn sie keine Früchte trugen, mussten die Goodenoughs ohne auskommen. Der Black Swamp war nicht wie Connecticut, wo man, wenn die eigenen Bäume Feuerbrand, Schorf oder Mehltau hatten und keine Äpfel trugen, ein Tauschgeschäft machen oder von Nachbarn kaufen konnte. Hier hatten sie nur wenige Nachbarn, und die wohnten weit verstreut – lediglich die Days in drei Kilometern Entfernung waren schon fast genauso lange da. Allerdings hatten in letzter Zeit noch andere begonnen, sich in der Nähe niederzulassen. Äpfel hatten sie jedoch keine übrig.

James Goodenough war ein vernünftiger Mann, aber Äpfel waren seine Schwäche. Das waren sie schon seit seiner Kindheit, seit er von seiner Mutter süße Äpfel als besondere Leckerei zugesteckt bekommen hatte. Süße war ein seltener Geschmack, denn Zucker war teuer; die säuerliche Süße eines Apfels dagegen war beinahe umsonst, da Apfelbäume, wenn sie erst einmal gepflanzt waren, wenig Arbeit erforderten. Mit Schaudern erinnerte er sich an ihre ersten apfellosen Jahre im Black Swamp. Drei lange Jahre machten ihm bewusst, was für eine wichtige Rolle Äpfel in seinem Leben gespielt hatten und dass er mehr nach ihnen lechzte als nach Whisky, Tabak, Kaffee oder Sex. Als James im ersten Herbst, nachdem diese Früchte für ihn ein Leben lang ganz selbstverständlich vorhanden gewesen waren, endlich begriff, dass es keine Äpfel zu pflücken, zu lagern und zu essen geben würde, verfiel er in eine Art Trauer, die ihn selbst überraschte. Seine Verzweiflung trieb ihn sogar so weit, die winzigen Früchte eines wilden Apfelbaums zu pflücken, an dem er auf einem der Indianerpfade vorbeikam; er musste aus einem Kerngehäuse gewachsen sein, das ein Siedler weggeworfen hatte. Davon schaffte er nur drei, ehe die Säure ihn zum Aufhören zwang, und danach hatte er Bauchschmerzen. Später bediente er sich zu seiner Schande drüben in der Nähe von Perrysburg im Obstgarten eines Fremden, nahm allerdings nur einen Apfel, der sich dann auch noch eher als Most- denn als Tafelapfel entpuppte. Er aß ihn trotzdem.

In den Folgejahren kaufte er weitere Bäume von John Chapman – Sämlinge diesmal – und zog auch eigene aus Kernen. Apfelbäume, die aus Kernen wuchsen, trugen in der Regel saure Früchte, doch einer von zehn erwies sich als süß, wie James gerne jedem erzählte, der es hören wollte. Wie alles, was man im Black Swamp anbaute, brauchten auch die Apfelbäume Zeit, um zu gedeihen, und selbst die, die einen gesunden Eindruck machten, konnten über den Winter leicht eingehen. Zwar hatten die Goodenoughs tatsächlich innerhalb von drei Jahren nach ihrer Ankunft Äpfel, doch verlassen konnten sie sich darauf nicht. Manchmal gab es eine reiche Ernte, dann wiederum nur wenige und winzige Äpfel. Manchmal vernichteten Krankheiten die Bäume. Über mehrere Jahre hinweg schaffte James es kaum, dreißig Bäume zum Wachsen zu bringen, geschweige denn fünfzig. In letzter Zeit hatte er mehr Erfolg gehabt und im vergangenen Herbst Äpfel von siebenundvierzig Bäumen gepflückt. Allerdings waren über den Winter, wie es schien, neun eingegangen, gleichsam eine Strafe für seine Hybris.

Zum Glück kam nie jemand vorbei, um die Bäume zu zählen, denn in den Black Swamp hinein- und wieder hinauszugelangen war so beschwerlich, dass die Gesetzeshüter sich gar nicht erst die Mühe machten. Keiner seiner wenigen Nachbarn schien sich um die Fünfzig-Bäume-Regel zu kümmern. Sadie amüsierte sich über die Zahl und zog ihren Mann gerne damit auf. Manchmal flüsterte sie ihm im Vorbeigehen »fünfzig« zu. Doch James war beunruhigt und rechnete ständig damit, dass jemand auf dem Fluss oder über einen der alten Indianerpfade, die den Black Swamp kreuz und quer durchzogen, auftauchte und ihm mitteilte, dass seine Farm ihm nicht länger gehörte.

Ich wollte nie im Black Swamp leben. Wer will das schon? Ist ja nicht gerade ein Name, der einen anzieht. Es ist wohl eher so, dass man da stecken bleibt – im Morast feststeckt und nicht weiterkommt und dann bleibt, weil es da Land gibt und keine Leute, also genau das, wonach wir gesucht hatten. James war der zweitjüngste von sechs gesunden Söhnen, sodass es von der Goodenough Farm in Connecticut nur ein kleines Stückchen für uns gab. Eine Zeit lang haben wir das hingekriegt, aber nachts hat James sich immer wieder an mich rangemacht, und so kam ein Kind nach dem anderen. Dann ließ sein Vater, ein alter Miesepeter, der mich nie leiden konnte, die ersten Bemerkungen fallen, dass wir doch nach Westen ziehen sollten, wo wir mehr Land besiedeln könnten. Er hat die Frauen von James’ Brüdern dazu gebracht, mit ihren Männern zu sprechen, was die mit Vergnügen getan haben, weil sie mich auch nicht leiden konnten. Wenn’s um ihre Männer ging, haben sie mir nicht über den Weg getraut. Ich hatte was, was sie nicht hatten. So fingen die Brüder an, James eine Abenteuerlust einzureden, die er gar nicht verspürte. Eigentlich hätten sie James’ Bruder Charlie dazu bringen müssen, nach Westen zu ziehen. Charlie Goodenough war der Jüngste und der Tradition nach derjenige, der hätte gehen müssen. Zumal er den Mumm dazu hatte. Charlie hätte sich nicht vom Morast im Sumpf aufhalten lassen. Er hätte sich durchgeschlagen und am anderen Ende offenes Land erreicht, wo man guten, gesunden, festen Boden unter den Füßen hat und dazu Sonne, Gras und sauberes Wasser. Aber Charlie haben sie alle geliebt, seine Frau am allermeisten. Sie war die mit der größten Abneigung gegen mich. Hatte vielleicht auch Grund dazu. Zu allem Überfluss war sie auch noch die hübscheste von den Frauen.

Dann hat plötzlich auch Charlie gemeint, dass James gehen solle – obwohl er wirklich traurig aussah, als wir schließlich losfuhren. Stand länger da als die Übrigen und hat zugesehen, wie unser Wagen sich immer weiter von der Goodenough Farm entfernte. Ich wette, dass er sich wünschte, er säße neben mir, auf dem Weg in ein neues Leben.

Wie sich rausstellte, waren vor uns schon viele Farmer aus Connecticut nach Ohio gegangen. Zu viele. Wir sind quer durch New York gefahren, haben in Buffalo das Boot über den See bis nach Cleveland genommen und dann angefangen, uns umzusehen. Wir sind nämlich davon ausgegangen, dass wir ein geeignetes Stück Land wie ein hübsch gemachtes Bett vorfinden würden, aber alles, was wir vorfanden, waren andere Yankees – von denen die meisten als Kriegsveteranen ihre Parzellen von der Regierung zugewiesen bekommen hatten. Wir sind um Cleveland rum und haben dann gehört, wir sollten lieber nach Westen zum Maumee River, ja, sogar nach Indiana rein. Als wir hinter Lower Sandusky in Richtung Perrysburg unterwegs waren, wurde die Straße – wenn man sie überhaupt so nennen konnte – immer schlechter. Auf dieser Straße sind wir unserem ersten Feind begegnet. Dem Schlamm. So was Klebriges hatte ich noch nie gesehen. Er pappte an den Wagenrädern, und wenn die sich drehten, hat sich an ihnen noch mehr Schlamm angesammelt, wie bei einem Schneeball, der immer größer wird. So schlimm, dass wir den Wagen alle zwanzig Meter anhalten mussten, um ihn abzukratzen. Hätte den Pferden fast die Beine gebrochen. Schließlich haben sie sich nicht mehr vom Fleck gerührt, und wir mussten warten, bis sie sich erholt hatten. Am nächsten Tag kamen wir knapp einen Kilometer weit, eh sie wieder stehen blieben. An dieser Strecke gab es für die Reisenden, die stecken geblieben waren, alle fünfhundert Meter ein Wirtshaus. Und die waren von Siedlern eröffnet worden, die nicht mehr weitergekommen waren.

Am Portage River haben wir dann beschlossen, dass es das jetzt war, dass wir nicht mehr weiterkonnten und nun wohl in unserem Gelobten Land angekommen waren. Zu dem Zeitpunkt war alles mit Schlamm überzogen. Wir waren durch ihn durchgewatet und kriegten ihn weder von den Stiefeln noch von den Kleidern ab oder unter den Zehennägeln raus. Manchmal haben die Jungs abends ihre Hosen ausgezogen, und morgens standen die von alleine, weil der Schlamm getrocknet war. Mussten damit leben und uns im Fluss waschen. John Chapman ist ein Schlauer, mit seinem Kanu, das mühelos die Flüsse und Bäche rauf- und runtergleitet, sodass er sich aus dem Schlamm raushalten kann.

Nach einer Weile haben wir uns dran gewöhnt. Vielleicht war’s mir auch irgendwann egal. Wenn ich Neuankömmlinge über den Schlamm klagen hör, denk ich nur, es gibt Schlimmeres als das. Wartet nur mal ab.

Als wir im Sumpf ankamen, war es Anfang April, eine gute Zeit, um sich niederzulassen, nur muss man sich beeilen, das Feld zu bestellen, einen Garten anzulegen und ein Haus zu bauen. Und bevor man irgendwas davon machen kann, muss man Bäume roden. Die waren der nächste Feind im Black Swamp. Feinde gibt es hier jede Menge.

Verdammte Bäume. Ich hasse sie, Gott, wie ich sie hasse. Früher im Osten hatten wir das Baumproblem nicht. James und ich sind beide auf Farmen aufgewachsen, die es schon eine Weile gab, mit fertig gebauten Häusern und Scheunen und gerodeten Feldern und Gärten. Meine Mutter hatte sogar Blumenbeete. Seit zweihundert Jahren leben Siedler in Connecticut, und die früheren hatten sich damit abgerackert, die Baumwurzeln auszugraben. Für jeden Garten, jedes Feld, jeden Friedhof und jede Straße mussten erst mal die Bäume raus. Erst als wir vor einem Streifen Land voller Ohio-Bäume standen, haben wir kapiert, wie viel Arbeit uns erwartete. Das heißt, James und die älteren Kinder. Ich hatte Robert im Bauch und war zu dick, um eine Axt zu schwingen, Holz zu schleppen oder an diesen gottverdammten Stümpfen rumzuzerren. Und Blumenbeete würden im Black Swamp ganz bestimmt nicht angelegt. Gerodet wird nicht für Blumen: Eine Rodung ist dazu da, einen zu ernähren und warm und trocken zu halten.

Das Roden hat meine Kinder so ausgelaugt, dass ich manchmal denke, es war das, was Jimmy und Patty umgebracht hat; es hat sie so sehr geschwächt, dass das Sumpffieber sie umso leichter packen konnte. Patty ist im ersten Sommer gestorben, Jimmy im nächsten. Das hab ich den Bäumen nie verziehen und werde es nie tun. Wenn ich könnte, würde ich diese Wälder sofort abbrennen.

Selbst als wir dachten, wir hätten alle Bäume, die wegmussten, gerodet, sind immer welche nachgewachsen und haben uns in die Enge gedrängt. Ständig müssen wir nach Sämlingen Ausschau halten, die überall aufkeimen. Es erinnert mich an schmutzige Töpfe oder Wäsche: Man rubbelt und rubbelt, um sie sauber zu kriegen, und eine Stunde später lässt man Haferbrei im Topf anbrennen oder schmiert sich Dreck auf die Schürze, und dann wird einem klar, dass es nie aufhört, dass es immer Töpfe und Wäsche geben wird, die man sauber machen muss. Mit Bäumen ist es genauso; man rodet ein Feld, und schon keimen sie wieder auf. Immerhin sind sie langsamer als Wäsche. Aber man denkt, man passt auf, dann vergeht ein Jahr, und man stellt fest, dass man einen Sämling übersehen hat, und plötzlich ist da ein Baum mit Wurzeln, die nicht rauswollen.

Ich hab gehört, dass es weiter im Westen Land ohne irgendeinen Baum gibt. Prärie. Gott, schick mich dahin. Ich hab versucht, mit James darüber zu reden, dass wir doch da hingehen könnten, aber er hat mir gar nicht zugehört, hat gesagt, wir hätten uns hier einen Platz geschaffen, hingekauert wie eine Kröte im stinkenden, faulenden Sumpf, und hier würden wir auch bleiben.

Hinter ihm im Obstgarten knackte ein Ast. Mein Schatten, dachte James. Er drehte sich nicht um, streckte aber die Hand aus, um mit dem Finger am Ast eines Baums – eines Mostapfelbaums – entlangzufahren und die befriedigende Unebenheit einer austreibenden Knospe zu fühlen. »Robert, hol mir einen Goldpepping aus dem kalten Keller.«

Ein paar Minuten später kam sein Jüngster zurück und reichte ihm einen gelben, braun gesprenkelten Apfel – soweit James wusste, der einzige gelbe Apfel im Black Swamp. Er hatte eine ungewöhnliche, längliche Form, als hätte jemand ihn auseinandergezogen, und war so klein, dass James ihn bequem in der Hand halten konnte. Er drückte ihn, genoss die Vorfreude auf seinen Geschmack. Der Apfel mochte schrumpelig, weich und weit über seine Zeit sein, aber Goldpeppings behielten über Monate ihren Geschmack.

James biss hinein, und obwohl er nicht lächelte – im Black Swamp wurde selten gelächelt –, schloss er doch für einen Moment die Augen, um den Geschmack besser wahrnehmen zu können. Goldpeppings vereinten die Aromen von Nüssen und Honig mit einer herben Note – wie der Geschmack von Ananas, so hatte man es ihm zumindest erzählt. Das erinnerte ihn daran, wie seine Mutter und seine Schwester in Connecticut lachend am Küchentisch saßen und Äpfel in Ringe schnitten, um sie zu trocknen. Die drei Bäume am Rand des Obstgartens im Black Swamp, an denen diese süßen Äpfel hingen, stammten von dem Goldpeppingbaum ab, mit dem James aufgewachsen war. Nachdem die Goodenoughs neun Jahre zuvor im Black Swamp angekommen waren, hatte er sie aus Edelreisern, die er von zu Hause mitgebracht hatte, gepfropft. Mittlerweile waren die drei Bäume zu unterschiedlicher Höhe herangewachsen, und James staunte immer wieder, dass sie sich als ebenso unterschiedlich entpuppten wie seine Kinder.

Robert beobachtete seinen Vater aus braunen, kiefernharzfarbenen Augen, still und eindringlich wie eine der intelligenteren Hunderassen – Englischer oder Deutscher Schäferhund. Man brauchte sich nur selten um ihn zu kümmern, und er schien Bäume auf eine Weise zu verstehen wie sonst keiner der Goodenoughs. Eigentlich hätte er James’ Liebling sein müssen: ein Sohn, schmächtig, aber gesund, klug und aufgeweckt, das Goodenough-Kind, dem das Leben im Sumpf wahrscheinlich am wenigsten anhaben würde. Er war unmittelbar nach ihrer Ankunft im Black Swamp geboren, und vielleicht ließen die Mücken ihn in Ruhe, weil er aus dem Sumpf stammte, und hielten sich stattdessen an fremdes Blut. Schon in jungen Jahren war es Robert gewesen, der die Goodenoughs während der Sumpffieberzeit gepflegt hatte, manchmal als einziges noch gesundes Mitglied der Familie. Er folgte seinem Vater überallhin, schaute ihm zu und lernte von ihm, was seine älteren Brüder Caleb und Nathan nie für nötig hielten. Und dennoch fand James die Aufmerksamkeit seines Sohnes befremdlich. Mit fast neun war Robert zu jung, um über andere zu urteilen, aber er brachte James dazu, über sein eigenes Tun nachzudenken, und dann fand er daran immer etwas auszusetzen. Er mochte seinem Sohn noch so viel beibringen – wie man Eichhörnchen häutete, einen Zaun aufstellte, Lücken zwischen den Stämmen der Hütte zustopfte oder Äpfel so lagerte, dass sie keine Druckstellen bekamen –, der Junge starrte ihn immer noch erwartungsvoll an. Daher war ihm die zerbrechliche, stille Martha lieber, die nicht mehr von James zu wollen schien, als er geben konnte.

Jetzt fühlte sich James durch Roberts durchdringenden Blick festgenagelt wie ein Fell an einer Wand und fingerte so ungeschickt an seinem angebissenen Goldpepping herum, dass der Apfel ihm aus der Hand fiel. Er rollte ins welke Laub, das an dem entblößten Fleisch haften blieb. Bevor James sich rühren konnte, hatte Robert ihn schon aufgehoben, wischte ihn ab und hielt ihn seinem Vater hin.

»Iss du ihn fertig«, sagte James.

»Es sind nicht mehr viele übrig, Pa.«

»Macht nichts. Iss ihn ruhig auf.« Zufrieden sah James zu, wie sein Sohn den Apfel mit zwei Bissen aufaß, ein zaghaftes Lächeln im Gesicht.

»Woher kommen diese Goldpeppings?«, fragte er Robert prüfend.

»Connecticut.«

»Und davor?«

»England. Deine Großeltern haben Reiser ihres Lieblingsapfelbaums mit hergebracht.«

»Und wo in England?«

Unverwandt blickte Robert seinen Vater an und schüttelte den Kopf. Er gehörte nicht zu den Jungen, die blufften, wenn sie etwas nicht wussten. James war froh über seine Ehrlichkeit. »Herefordshire. Also, morgen veredeln wir. Geh mal nach dem Pfropflehm sehen, und vergewissere dich, dass er nicht ausgetrocknet ist. Notfalls gib ein bisschen Wasser dazu und rühr es unter.«

Robert nickte.

»Du weißt, worauf du achten musst? Du brauchst mich nicht dafür?«

»Ich schaff das schon, Pa.« Robert trottete in Richtung Fluss davon und hob unterwegs einen Holzeimer auf.

Fast in jedem Frühjahr veredelte James Goodenough ein paar Apfelbäume und verwandelte so Mostäpfel in Tafeläpfel oder schlechte in bessere Mostäpfel. In Connecticut hatte er von seinem Vater gelernt, wie man aus einem mittelmäßigen einen ertragreichen Baum machte, und obwohl er inzwischen dutzendfach erfolgreiche Veredelungen vorgenommen hatte, genoss er immer noch das besondere Gefühl der Neuschöpfung. In ihrem vierten Herbst im Black Swamp hatten sie zum ersten Mal Goldpeppings geerntet, klein und mit einer dickeren Schale als die in Connecticut, aber essbar. James erinnerte sich noch daran, wie er den ersten Bissen genommen und die Knackigkeit und den Honiggeschmack mit dem Hauch von Ananas genossen hatte. Die Tatsache, dass Goldpeppings im Sumpf wachsen konnten – dass ein kleines Stück seines geordneten Lebens in Connecticut jetzt im Schlamm von Ohio gedieh –, weckte in ihm die Hoffnung, dass er sich hier doch eines Tages zu Hause fühlen würde.

Die Veredelung war James immer wie ein Wunder erschienen: dass man den besten Teil eines Baums – etwa die starken Wurzeln – nehmen, an den besten Teil eines anderen, der vielleicht süße Äpfel trug, binden und so einen dritten, kräftigen und ertragreichen Baum schaffen konnte. Es war ein wenig wie Kindermachen, außer dass man hier bestimmen konnte, welche Eigenschaften man haben wollte. Wenn seine Kinder durch Veredelung entstehen könnten, welche Teile von ihm selbst und welche von Sadie würde er gerne zusammenbringen? Vielleicht seine Beständigkeit mit ihrem Temperament, das zwar launenhaft, aber ansteckend war. In der richtigen Stimmung konnte sie einen Raum voller Menschen zum Tanzen bringen.

Doch die Goodenough-Kinder waren keineswegs eine Kombination der besten Eigenschaften ihrer Eltern, sondern eine manchmal unangenehme Mischung aus den Dingen, die James an ihm selbst störten, und denen, die er an Sadie hasste, und dazu eine Prise von ihrem jeweils eigenen Charakter. Caleb war mürrisch und brutal, Sal reizbar, Martha unsicher, Nathan sarkastisch. Robert war ein Rätsel – ein Wechselbalg, dachte James manchmal, ein Kind, das er nie für Sadies gehalten hätte, hätte er es nicht selbst in einer Welle aus Fruchtwasser und Blut aus ihrem Bauch herausgleiten sehen. Er hatte nicht einmal geschrien.

Sadie stand der Veredelung skeptisch gegenüber, eine Haltung, die sie von John Chapman übernommen hatte. »Du bist nicht Gott«, sagte sie gern. »Schneiden und pfropfen und Monster basteln. Das ist nicht richtig.« Die Äpfel von den gepfropften Bäumen ließ sie sich trotzdem schmecken. Als er sie einmal darauf hinwies, warf sie den Apfel, den sie gerade aß, nach ihm und verpasste ihm so eine blutige Nase. Später hob er den Apfel auf und aß ihn selbst fertig. Er konnte nicht zusehen, wie Obst verschwendet wurde.

Als John Chapman zum ersten Mal bei uns durchkam, waren wir erst ein paar Wochen im Black Swamp und lebten halb im Planwagen und halb unter Zelttuch, das wir über einen von James zusammengezimmerten Rahmen geworfen hatten. Die Mädchen und ich waren gerade beim Wäschewaschen unten am Fluss, als wir ein Pfeifen hörten; klang wie von diesem Vogel, den sie Virginiawachtel nennen. Und dann kommt dieser grauhaarige Mann dahergepaddelt und ruft uns aus seinem Kanu ein Hallo zu, als wären wir alte Freunde. Er hatte lange fettige Haare und einen Bart, der um seinen Mund rum gelb gefleckt war vom Tabakkauen, und er trug einen Kartoffelsack mit einem Stück Schnur um die Taille und ausgeschnittenen Löchern für Hals und Arme. Wie ein verrückter Sumpfmensch hat er ausgesehen, aber wir haben uns trotzdem gefreut, denn viele Leute gab es in der Gegend nicht, und es war ein Vergnügen, Besuch zu bekommen, sogar von einem Verrückten.

An sein Boot hatte er ein zweites Kanu gebunden, das mit Eimern voll kleiner Bäume beladen war. Es hat sich dann rausgestellt, dass John Chapman sein Brot mit dem Verkauf von Apfelbäumen verdient – kleinen, größeren und Säcken mit Samen, die er gratis abgibt. Er und James haben sofort angefangen, über Äpfel zu reden; da waren sie beide in ihrem Element, und James hat sogar seine Arbeit an der Hütte unterbrochen und ist mit John Chapman durch die Waldstücke gegangen, in denen er einen Obstgarten anlegen wollte, und hat ihm die Reiser gezeigt, die er aus Connecticut mitgebracht hat, um sie zu neuen Bäumen zu veredeln. John Chapman hielt es aber für besser, mit Setzlingen anzufangen als zu veredeln, und hat ihm zwanzig Stück verkauft. Es ist an Gott, die Bäume zu verbessern, sagte er, damals noch einigermaßen freundlich und nicht so rigoros, wie er in dieser Sache später wurde. Hätte ihm auch noch mehr Setzlinge verkauft, aber James schaffte es nicht schnell genug, für mehr als zwanzig Bäume Land zu roden.

Sie waren draußen, bis es dämmrig wurde, und deshalb hab ich zu John Chapman gesagt, er soll doch zum Abendessen bleiben, auch wenn wir nicht mehr zu bieten hatten als Erbsen und die paar Eichhörnchen, die Jimmy geschossen hatte. Drei Eichhörnchen sind schon für neun Mäuler nicht viel, da ist ein zehntes nicht unbedingt willkommen. Aber John Chapman erklärte uns, dass er kein Fleisch isst, weil er es nicht vertreten kann, dass ein Lebewesen um seinetwillen getötet wird. Na ja. So was hatten wir noch nie gehört, aber so bekam jeder von uns mehr Eichhörnchen, und deshalb haben wir uns nicht beklagt. Sogar von den Erbsen hat er nur wenig genommen und anstelle von Cider Wasser getrunken.

Nach dem Abendessen saßen wir am Feuer, während er herumlief. Dieser Mann, der muss ständig auf und ab gehen und reden. Damals sprach er allerdings nicht über Äpfel. Stattdessen sagte er: Ich möchte euch neue Nachrichten direkt vom Himmel bringen. Ich hätte ihn ja nicht für einen von diesen Typen gehalten, die ihre Religion rumreichen wie eine Flasche, damit jeder daraus trinkt. Er fing an zu reden, und ich gebe zu, dass ich beim ersten Mal – genaugenommen die ersten paar Male – nicht ein Wort verstanden hab. Die Kinder haben nach einer Weile die Augen verdreht und sich verzogen, und James konzentrierte sich immer mehr auf seine Schnitzarbeit. Mir war das gerade recht, ich hab John Chapman gerne zugeschaut. In der Nacht wollte er nicht im Planwagen oder unter dem Zelttuch schlafen, er fand es im Wald völlig in Ordnung. Wollte nicht mal einen alten Quilt ausborgen. Nathan spionierte hinter ihm her und berichtete, dass John Chapman in einem Laubhaufen schlief.

Als wir am nächsten Tag aufstanden, war er schon weg, kam aber eine Woche später mit den Setzlingen wieder. Unser Geld reichte kaum für den Kauf, da wir alles ausgegeben hatten, um nach Ohio zu kommen. Aber James sagte, das wär es wert, denn so würden wir zwei Jahre früher Äpfel haben, als wenn wir Bäume aus Samen zögen. Dann hat er die Reiser aus Connecticut auf ein paar von den Setzlingen aufgepfropft. John Chapman hat er es allerdings nie verraten, denn er hatte ziemlich schnell begriffen, dass John das Veredeln nicht mag, weil man damit an Gottes Schöpfung rumbastelt.

Seitdem besucht John Chapman uns zwei- oder dreimal im Jahr. Immer im Frühjahr kommt er rauf, um zu sehen, wie wir und unsere Bäume den Winter überstanden haben, und uns bei Bedarf noch mehr zu verkaufen, und dann wieder im Herbst, wenn er nach seiner eigenen Baumschule weiter flussaufwärts schaut. Manchmal kommt er auf dem Weg von einem Ort zum anderen auch im Sommer vorbei. Ich stell mir gern vor, dass er meinetwegen bei uns Station macht, und immer wenn ich ihn wie die Virginiawachtel pfeifen hör, renne ich zum Fluss runter.

John Chapman ist ein merkwürdiger Mann, so viel steht fest. Nicht ein einziges Mal hab ich ihn Kleidung tragen sehen, wie jeder andere Mann sie trägt, Kniehose oder lange Hose, Hemd und Hosenträger. Auch Schuhe oder Jacke nicht, selbst bei Nachtfrost. Keine Ahnung, was er im Winter anhat, da kriegen wir ihn ja nie zu Gesicht. Vielleicht zieht er sich wie ein Bär in eine Höhle zurück. Ungepflegt ist er auch – Haare und Bart zottelig, lange Fingernägel, Fersen wie Käserinde. Aber seine Augen, die leuchten wie Feuer.

Weil keiner von den anderen Goodenoughs seinem Gottesgerede zuhören will, nimmt er sich jedes Mal eigens für mich Zeit. Und seit er rausgefunden hat, dass ich ein bisschen lesen kann, borgt er mir immer Teile von Büchern, die er aufschneidet und an Siedler flussauf- und flussabwärts verleiht. Die Blätter nehm ich immer gerne, aber wenn er dann weg ist, werd ich aus dem, was da steht, beim besten Willen nicht schlau. Erzählt hab ich ihm das nie, aber die Versammlungen der Erweckungsprediger, zu denen wir hin und wieder gehen, wenn der Sumpf trocken genug ist und wir nach Perrysburg laufen können, sind mir viel lieber. Da trifft man jede Menge Leute und kann sich von einem Gott unterhalten lassen, den ich verstehe.

Was mir an John Chapman am besten gefällt, ist, dass er nicht so über mich urteilt wie manche andere, die ich hier nicht nennen will. Er sagt nie, Sadie, Sie sind betrunken. Sadie, Sie sind eine Schande. Sadie, Sie ziehen Ihre Familie runter in den Sumpf. Er nimmt mir auch nicht die Flasche weg oder versteckt sie oder leert sie aus, sodass ich stattdessen Essig trinken muss. John Chapman kennt die Kraft von Äpfeln und dem, was man daraus macht. Er war es, der mir gezeigt hat, wie man Äpfel als Mittel gegen einen unserer schlimmsten Feinde einsetzt, nämlich das Sumpffieber.

Das Sumpffieber kommt mit den Mücken. Die fangen schon im Juni an zu stechen, aber im August fallen sie in riesigen Schwärmen über uns her. Dann müssen wir uns sogar in der Hitze Laken um den Kopf binden, Handschuhe anziehen und Tag und Nacht die Kohlenpfanne brennen lassen, damit der Rauch sie vertreibt. Und trotzdem erwischen sie uns und stechen, dass unsere Gesichter und Hände und Knöchel – alles, was nicht von Kleidung bedeckt ist – anschwellen, brennen und jucken. So was hab ich vorher noch nie erlebt. Das reicht, um einen völlig verrückt zu machen. Patty und Sal hatten es immer am schlimmsten. Bei der armen Patty war das Gesicht am Ende so verquollen, dass sie nicht mehr wie eine Goodenough, sondern wie ein Sumpfwesen aussah.

Sie bekam das Fieber als Erste. Fing an, so heftig zu zittern, dass ihre Zähne klapperten. Ich hab sie im Bett festgehalten und mit Wasser übergossen, hab’s mit Ackerhundskamille und Katzenminze und Silberkerze probiert, aber nichts hat geholfen. Jimmy erwischte es im Jahr drauf, danach Lizzie, dann Tom, dann Mary Ann. Hab ich sie in der richtigen Reihenfolge genannt? Schwer, den Überblick zu behalten. In manchen Jahren wurden wir verschont. Manchmal wünsche ich, es würde mich erwischen. Ich hab zehn Kinder geboren, und nur noch fünf davon sind übrig.

Nur Robert hat das Sumpffieber nie gekriegt. Aber er ist ja sowieso anders als wir Übrigen. Zwei Monate nachdem wir uns im Sumpf niedergelassen haben, hab ich ihn zur Welt gebracht. Ich hab noch überlegt, ob Patty oder Mary Ann mir wohl bei der Entbindung helfen könnten, Nachbarn gab es ja damals noch keine. Männer wollte ich bei der Geburt nie gern dabeihaben. Letztlich hab ich aber weder James noch die Mädchen oder sonst jemanden gebraucht – ich hatte mich gerade erst mit Wehen hingelegt, da rutschte Robert schon raus und wär fast im Dreck gelandet. Damals hatten wir zwar schon Wände und Segeltuch auf dem Dach, aber noch keinen richtigen Fußboden. Robert hat überhaupt nicht geschrien und mich direkt angeguckt, so als könnte er mich sehen; kein bisschen benommen, keine zusammengekniffenen Augen, kein Gebrüll wie bei den anderen. So ist er auch aufgewachsen – mit diesem festen Blick, der mir ein bisschen Angst macht und mich gleichzeitig beschämt. Ihn lieb ich am meisten, weil es so scheint, als ob er von ganz woandersher käm als wir Übrigen. Kommt er vielleicht auch. Sicher war ich mir nie, aber ich hab so meine Vermutungen. Ich kann es nur nie zeigen, kann ihn nicht in den Arm nehmen oder küssen, weil er mich immer so ansieht, als ob er mir einen Spiegel vorhält, um mir zu zeigen, wie schlecht ich bin.

In der Zeit des Sumpffiebers muss Robert sich um die Kranken kümmern. Einmal im Oktober lagen alle außer Robert und Sal im Bett und zitterten und schlotterten so sehr, dass die Betten klapperten und ich sicher war, dass unsere Nachbarn uns hören konnten, obwohl die etliche Kilometer entfernt wohnen; da kam John Chapman vorbei. Er hatte nicht weit von unserem Haus Dill für uns gesät, den wir verwenden sollten, wenn wir krank waren, aber weder der noch irgendwas sonst schien uns vom Zittern und Schlottern abzuhalten – nichts, außer Zeit oder Tod. Diesmal half er Robert und Sal bei den Tieren und beim Kochen und pflückte sämtliche Äpfel für uns.

Das hier ist genau das, was Sie brauchen, Sadie, sagte er, als er mit einem Sack Mostäpfel reinkam.

Ich hatte keine Ahnung, was er meinte, und in dem Moment war es mir auch egal, denn ich fror und zitterte so, dass ich auf der Stelle sterben wollte.

John Chapman hat in seinen Kanus Mostäpfel von uns mitgenommen, ist damit bis nach Port Clinton runtergepaddelt und mit fünf Fässern Cider wiedergekommen. Stark war der noch nicht, das würde noch ein paar Wochen dauern, aber John Chapman sagte, ich solle ihn trinken, er würde das Fieber austreiben. Also hab ich getrunken, und danach ging es mir wirklich besser. James meinte, zu dem Zeitpunkt wär es mir auch ohne den Cider schon besser gegangen. Das war der Anfang unserer Apfelkämpfe, die bis heute andauern. Ihm passt es nicht, dass John Chapman mir Aufmerksamkeit schenkt, aber so ist es nun mal, und deshalb stellt er alles infrage, was der Mann sagt. Aber John ist ein Waldmensch, er lebt schon jahrelang mit Sumpffieber, warum soll er also nicht wissen, wovon er redet? Ich hab James einfach ignoriert und auf John Chapman gehört. Und der sagt, dass frischer Apfelsaft gegen Stechmücken hilft, dass aber Cider besser ist und Applejack am allerbesten.

Ich hatte nie selbst Applejack gemacht, und er hat mir erklärt, wie das geht. Man stellt im Winter ein Fass Cider raus, und wenn der obere Teil, wo das Wasser ist, gefriert, wirft man das Eis weg, und das macht man immer wieder, bis nur noch wenig im Fass übrig bleibt, aber das ist so stark, als wär Feuer drin, mit nur wenig Apfelgeschmack dahinter. James trinkt nichts davon, findet, dass es Verschwendung von gutem Cider ist. Mir ist das egal – mehr Jack für mich. Und John Chapman hat recht – wenn er in meinem Blut ist, lassen die Mücken mich in Ruhe, und ich kriege kein Sumpffieber. Das Problem ist nur, im August, wenn der Jack wirklich gebraucht wird, noch genug davon übrig zu haben. Wir müssen einfach mehr Jack machen, das heißt, dass wir mehr Mostäpfel brauchen – nicht das süße Zeug, die Tafeläpfel aus Connecticut, die James mehr liebt als seine Frau. Goldpeppings. Ich hab nie verstanden, warum er sie so toll findet. Redet dauernd von Honig und Ananas, wo doch Äpfel nach nichts als Äpfeln schmecken.

Der nächste Morgen war grau und regnerisch, und James brachte seinem Sohn das Pfropfen bei. Er hatte Robert den Vorgang schon einmal gezeigt, aber jetzt, mit fast neun, war er alt genug, sich das Wissen zu eigen zu machen.

In früheren Jahren war Sadie aus der Hütte gekommen, um James beim Pfropfen zuzusehen und sich in harschem Ton darüber auszulassen, dass er vollkommen gesunde Bäume zerstörte. An diesem Tag jedoch schlief sie noch, vom Gestank des Applejacks umweht, den sie am Abend zuvor getrunken hatte. Seit John Chapmans Abreise hatte sie ständig getrunken. Sie war eine unberechenbare Trinkerin – in einem Moment wild und gewalttätig, im nächsten weinend und die Kinder hätschelnd. Manchmal saß sie in einer Ecke und sprach mit einem ihrer toten Kinder – in der Regel Patty –, als wären sie tatsächlich bei ihr. Die lebenden Goodenoughs hatten gelernt, Sadie zu ignorieren, wenngleich Nathan und Sal die Hätschelei genossen.

»Alles bereit?«, sagte James zu seinem Sohn. »Hast du die Reiser?«

Robert hielt das Bündel Zweige hoch, die James beim Schneiden im November aus der Mitte der Goldpeppings entnommen und dann sorgfältig im Keller hinter den Holzkisten mit Äpfeln, Karotten und Kartoffeln aufbewahrt hatte; ihre Enden hatten während der Überwinterung in einem Erdhaufen gesteckt. Ein weiteres Bündel hatte James im Wald verborgen, für den Fall, dass Sadie die Kellerreiser entdeckte und verbrannte, wie sie es schon einmal unter dem Vorwand getan hatte, es sei kein Anzündholz mehr da gewesen.

Ordentlich auf dem Boden aufgereiht, lagen die Werkzeuge und Materialien, die sie zum Pfropfen brauchten: eine Baumsäge, Hammer und Pfropfeisen, ein Messer, das James am Abend zuvor geschärft hatte, und ein Stapel Stoffstreifen aus einer von Sadies alten Schürzen. Daneben stand ein Eimer Pfropflehm, eine Mischung aus Flusslehm, Pferdedung und den Haaren, die sich über ein paar Wochen in Sadies Bürste angesammelt hatten und die Martha ohne das Wissen ihrer Mutter für James eingesammelt hatte. Außerdem hatte er einen der Sandsäcke mitgebracht, die er ein paar Jahre zuvor am Ufer des Eriesees gefüllt hatte, nachdem er eigens zu dem Zweck dorthin gereist war. Gerade Goldpeppings bevorzugten sandigen Boden, und James würde um die veredelten Bäume herum immer wieder Sand einarbeiten müssen.

Obwohl sie bereit waren – Werkzeug und Reiser, Lehm und Sand und Sohn –, rührte James sich noch nicht, sondern stand im Nieselregen inmitten seiner Bäume. Er konnte förmlich sehen, wie sich die Äste nach dem eisigen Winter öffneten, der Saft zu steigen begann, Knospen als winzige Punkte zutage traten, Nasenspitzen gleich, die schnuppernd aus Fuchsbauten herauslugten. Jetzt noch farblos, würden diese Punkte in ein paar Wochen zu zartgrünen Blättern werden. Wachstum schien ein so langsamer Prozess zu sein, und doch kamen und gingen Blätter, Blüten und Früchte jedes Jahr wie in einem zyklischen Wunder.