Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Erst ist da nur der Schmerz, als Maja sich mit der Stichsäge die Daumenspitze absägt. Dann kommt die Wut, weil ihr Vater glaubt, sie hätte es mit Absicht getan. Aber sie ist doch kein Psycho! Oder doch? Hat sie womöglich dieselbe Krankheit wie ihre Mutter? Die leidet am Asperger-Syndrom und versteht daher nicht, wie andere Leute ticken. Kann Maja sich deshalb nicht vorstellen, dass ein cooler Typ wie Justin sich in sie verliebt? Solche Fragen können schmerzhafter sein als ein fehlendes Stück Daumen, doch Maja stellt sie. Nur so kann sie sich über die Irrtümer in ihrem Leben klar werden. Ein berührendes Jugendbuch über eine Identitätssuche, das Erwachsenwerden und die erste Liebe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hanser E-Book

JENNY JÄGERFELD

Aus dem Schwedischen vonBirgitta Kicherer

Carl Hanser Verlag

Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem

Titel Här ligger jag och blöder bei Gilla Böcker, Schweden.

Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde

vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

ISBN 978-3-446-24562-4

© Jenny Jägerfeld 2010 – published by Arrangement with Grant Agency.

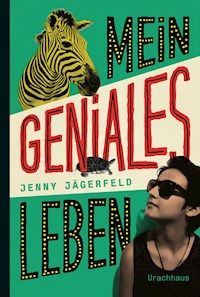

Umschlag: Marion Blomeyer, Lowlypaper, München

Umschlagfoto: akg-images /Universal Images Group

Alle Rechte der deutschen Ausgabe:

© Carl Hanser Verlag München 2014

Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

DONNERSTAG,DER ZWÖLFTE APRIL

DAS BLUT SPRITZTE Es war Viertel vor eins am Donnerstag, den zwölften April, einen Tag vor dem allgemein anerkannten Unglückstag, und ich hatte mir soeben mit einer elektrischen Stichsäge die äußerste Spitze meines linken Daumens abgesägt.

Ich starrte den Daumen an, vielmehr das, was von ihm übrig war. Seine bleiche Vorfrühlingshaut und dazu dieses Pinkfarbene innen drin. Das Fleisch. Überlegte nüchtern, dass ich ihn wohl ziemlich gerade abgesägt hatte, mit glatter Schnittfläche, was bestimmt gut war. Oder? Ich suchte in meinem Innern nach relevanten Erfahrungen, doch da war nichts. Absolute Leere. Mein Wissen über abgesägte Körperteile war eindeutig begrenzt. Übrigens ließ sich die Schnittfläche nur noch schwer erkennen, weil plötzlich ein massiver Strom aus Blut daraus hervorsprudelte. Wie ein kleiner Geysir.

Die Säge fiel laut krachend zu Boden. Vielleicht ließ ich sie fallen. Vielleicht warf ich sie von mir. Das weiß ich nicht mehr. Ich packte den Daumen mit der rechten Hand und drückte fest zu. So fest, dass meine Knöchel weiß wurden. Eine Sekunde verging, dann die nächste. Ich sah, wie sich die Säge mit wild vibrierendem Sägeblatt über den Boden voranhackte.

Dann flimmerte es mir irgendwie vor den Augen, wie eine Art grau-weißes Schneegestöber, und zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand zeigte sich ein erstes blutiges Rinnsal. Wie auf ein gegebenes Signal strömte jetzt auch zwischen den übrigen Fingern Blut hervor, und meine rechte Hand färbte sich langsam leuchtend rot. Ich versuchte, noch fester zuzudrücken, doch das Blut floss hartnäckig weiter. Es war, als würde jemand die weiße Arbeitsplatte vor mir mit roter Farbe ansprayen, so schnell tropfte es herab.

Plötzlich fühlte ich mich, als hätte sich mein Magen total entleert. Als stünde ich in einem Aufzug, dessen Stahlseil soeben gerissen war. Anstatt mich langsam nach oben zu bewegen, stürzte ich Hals über Kopf in einen Schacht. Um das Gleichgewicht wiederzuerlangen, musste ich den Daumen loslassen und nach einem Stuhl greifen. Das Blut hatte wieder freie Bahn, es strudelte, strömte und pulste aus etwas heraus, das einmal einer meiner wichtigsten Finger gewesen war. Die gestärkte Brustpartie des Frackhemds, das ich trug, wurde rot gesprenkelt.

Scheiße. Papa würde stinksauer werden.

Das hier müsste wehtun, überlegte ich nüchtern. Warum tut es das nicht?!

Im selben Moment explodierte eine Bombe in meiner Hand.

Und dann noch eine.

Und noch eine.

Der Schmerz war rot glühend und hart. Es tat absolut unfassbar weh.

Ich versuchte zu atmen, doch das ging nicht. Meine Kehle war zugeschnürt, kein Sauerstoff mehr da.

In wortloser Panik sah ich mich um. Sämtliche Tätigkeiten ringsum hatten aufgehört. Niemand töpferte mehr. Niemand machte Gipsabgüsse, niemand verbog Blech oder knetete klebriges Pappmaché. Alle starrten mich nur stumm an, mich, die Pfütze aus frischem Blut auf dem Boden, meine blutigen Hände und den blutroten Handabdruck an der Holzlehne des Stuhls.

Alle waren still.

Noch nie waren sie so still gewesen. Als Einziges war die Säge zu hören, die wütend auf den Boden einhackte. Das Geräusch von Metallzähnen auf Stein.

Es war, als befände ich mich vierzig Meter unter der Meeresoberfläche. Der Druck von Tausenden Kubikmetern Wasser verhinderte alle hastigen Bewegungen, machte den Körper langsam und schwerfällig. Die Sicht wurde irgendwie dunkel und verschwommen, das Geräusch der Säge dehnte sich verzerrt in die Länge. Ich sah meine Klassenkameraden an, die langsam an ihren Arbeitstischen hin und her wogten, wie Seegras, konnte ich gerade noch denken, bevor es mir endlich gelang, Luft zu holen und loszuschreien. Der Schrei klang rau und heiser, als hätte ich meinen Mund einen ganzen Tag lang nicht aufgemacht.

Ich riss die Augen auf und schrie, während die Explosionen im Daumen einander ablösten. Ich schrie, wie ich noch nie, wirklich noch nie geschrien hatte, und es war unmöglich, vollkommen undenkbar, aufzuhören. Ich suchte Enzos Blick, aber hinter der Schutzbrille war sein Gesichtsausdruck schwer zu deuten. Das Brillenband um den Hinterkopf war so hart gespannt, dass das Gestell ihm in die Haut schnitt und seine runden Wangen unter dem verschrammten Glas zusammenpresste. Er löste sich als Erster aus der erstarrten Gruppe. Bewegte sich wie ein Roboter, ruckartig. Ohne mich aus den Augen zu lassen, bückte er sich und hob etwas Kleines vom Boden auf, etwas Kleines, Pinkfarbenes, das er mir dann reichte. Als ich keine Anstalten machte, es entgegenzunehmen, legte er es mir in meine rechte Hand. Dann sank er lautlos auf den blutigen Boden, weniger als einen Meter von der Säge entfernt.

Valter rannte. Er rannte, dass die weichen Locken flatterten. Normalerweise bewegte er sich würdevoll und langsam. Jetzt nicht. Noch nie war er so schnell vom Lehrerpult zu den Arbeitstischen hinten im Zimmer gelangt. Ich staunte darüber, dass ich das charakteristische Klappern seiner Absätze auf dem Steinboden nicht hörte, bis ich einsah, dass es meine eigene Stimme war, mein eigenes lang gezogenes Gebrüll, das alle anderen Laute daran hinderte, an meine Trommelfelle zu dringen.

Dann sah ich auf meine unverletzte rechte Hand hinunter, betrachtete den Gegenstand in der Handfläche. Ich wusste, was dort lag, konnte es aber dennoch nicht begreifen. Irgendwie ging das nicht. Das war zu ... absurd. Widersprach zu sehr jeglicher Vernunft. War, abgesehen davon, auch widerlich.

In meiner Handfläche lag ein Teil meines Körpers. Ein Teil von mir.

Der oberste Teil meines Daumens.

Er war so leicht, wog bestimmt nicht mehr als eine Erbse oder vielleicht zwei. Ich spürte ihn kaum.

Ich wollte ihn nicht anschauen, musste es aber unwillkürlich tun.

Das oberste gerundete Stück des Daumennagels war intakt. Ein kleiner Sägespansplitter war an der blutigen, fleischigen Seite hängen geblieben. Hinter dem Blut ließ sich etwas Weißes erahnen, das musste der Knochen sein. Mein eigenes Skelett.

Ich hatte mich getäuscht. Die Schnittfläche war nicht glatt, sondern aufgerissen, sah aus wie Hackfleisch. Kurz wurde mir schwarz vor Augen. Leider wurde ich nicht ohnmächtig. Noch nicht. Stattdessen stieg mir heftige Übelkeit gurgelnd den Hals hoch, und mit einer Willenskraft, die einer russischen Turnerin würdig gewesen wäre, gelang es mir, mich nicht zu übergeben.

Das wütende Hacken der Säge hörte abrupt auf. Valter hatte den Stecker herausgerissen. Und genau im selben Moment verstummte ich. Als wären die Säge und ich an den gleichen Schalter angeschlossen gewesen.

Stille. Eine geradezu hallende Stille.

Valter trat auf mich zu, nah, zu nah, geradezu sozial inkompetent nah, und sein Atem schlug mir in kurzen, nach Pfefferminz riechenden Stößen ins Gesicht. Er schluckte, und in seinen graublauen Augen sah ich Bestürzung. Vielleicht sogar Panik. Das hatte etwas damit zu tun, wie schnell sich seine Pupillen hin und her bewegten. Kleine, kaum wahrnehmbare Bewegungen. Ein paar Sekunden verstrichen, während wir so dastanden, die Blicke ineinander verhakt.

Plötzlich war ein Laut zu hören. Ein lang gezogenes Wimmern. Ich und Valter sahen gleichzeitig auf den Boden. Dort lag Enzo. Es war, als hätte jemand ein Bild aus einem Horrorfilm angehalten. Die Säge befand sich kaum zehn Zentimeter von Enzos rechtem Ohr entfernt. Er hatte Blut an der Wange und im Haar. Die Schutzbrille war voller Blutspritzer – von meinem Blut. Seine braunen Augen waren aufgerissen, und sein Mund stand offen, als hätte er vorgehabt zu schreien, es dann aber vergessen. Ich sah, dass der Reißverschluss an seinem Hosenschlitz ein Stück weit offen war.

Plötzlich hörte ich vorsichtige Schritte. Dann ein scharfes Klicken. Ich warf einen Blick über die Schulter und bekam einen blendenden blauweißen Blitz mitten ins Gesicht.

Klick.

Das war Simon. Natürlich war das Simon. Mit dem Handy näherte er sich meiner Hand.

Klick.

Dann richtete er es auf den Boden und Enzo.

Klick.

Das Blut, die Schutzbrille, der Hosenschlitz. Alles wurde von diesem mörderischen Blitz erhellt.

Klick klick klick.

Enzo schloss verlegen den Mund. Räusperte sich. Aus seiner demütigenden Position auf dem Fußboden sagte er: »Steck den Daumen in ... in den Mund. Also, die Daumenspitze, meine ich. Dann kann man sie leichter wieder annähen ... hab ... hab ... ich gehört.«

Alles drehte sich. Wie ein Echo hörte ich das Klicken und Enzos Stimme, nur eigenartig verzerrt.

Klick. Steck den Daumen in ... in den Mund.

Ich kippte nach hinten und schlug mit dem Kopf auf etwas Hartes auf.

Klick.

Alles wurde befreiend schwarz.

***

BEFUND: ABGESÄGTER DAUMEN »Na dann«, sagte Frau Dr. Levin, beugte sich über den Schreibtisch und musterte mich intensiv. Ihre rot unterlaufenen Augen waren von mascaraverklebten Augenwimpern eingerahmt, die sich wie schwarze, dünne Spinnenbeine abspreizten. Auf der Nase hatte sie eine kleine Wunde, vielleicht war sie hingefallen. Vielleicht war sie Alkoholikerin.

»Dann wären wir wohl im großen Ganzen fertig. Noch ...«

Die schöne dunkelhaarige Krankenschwester, die laut Namensschildchen Maryam hieß, unterbrach Dr. Levin unbeabsichtigt, indem sie mich bat, die Hand still zu halten. Sie hob meinen Arm an, und ich zuckte instinktiv zusammen, entspannte mich aber, als der Schmerz ausblieb. Dachte dankbar an die örtliche Betäubung. Maryam lächelte ein Lächeln mit faszinierend vielen ebenmäßigen Zähnen und legte behutsam eine Art dünnes Netz über die Stiche und darüber eine Kompresse. Dann umwickelte sie den Daumen mit einer Schicht Watte.

»Als Schutz vor Stößen«, erklärte sie.

Ich nickte. Es fiel mir schwer, den Blick von Maryam abzuwenden. Geschickt wand sie einen schmalen Verband um mein Handgelenk und um den Daumen. Ihre Hände waren warm und trocken. Frau Dr. Levin sah gelangweilt zu, die Unterlippe unzufrieden vorgeschoben, die Augen halb geschlossen, als versuchte sie vergeblich, sich von hier wegzuträumen. Sie holte Luft, um weiterzureden, sah dann aber zuerst mich, dann Maryam und dann wieder mich an, um sicherzugehen, dass sie nicht ein weiteres Mal unterbrochen würde.

»Noch Fragen?«

Ich überlegte fieberhaft. Sie machte mich nervös.

»Nein«, sagte ich schließlich. »Oder ... doch. Doch, natürlich. Was machen Sie mit dem Daumen?«

»Was meinst du damit?«

»Na ja, was machen Sie mit der ... äh, der Spitze?«

»Ach so, damit. Die werfen wir weg«, sagte sie unverblümt und sah in ihre Papiere.

»Die werfen Sie weg?« Meine Stimme stieg ins Falsett.

»Ja, damit kann man nichts mehr anfangen. Hoffentlich verstehst du das. Bei derart zerfetztem Wundfleisch eine Daumenspitze wieder anzunähen ist hochkompliziert. Die Nerven, die Blutgefäße und das alles, das wäre höllisch viel Arbeit. Du wirst auch ohne die kleine Daumenspitze gut klarkommen, da steht das nicht dafür.«

Zerfetztes Wundfleisch? Gab es keinen medizinischen Ausdruck, bei dem man nicht sofort kotzen musste?

»Wenn du den Daumen mit, sagen wir mal, einer Zange abgeknipst hättest, wäre die Schnittfläche viel besser gewesen. Hätte sich viel einfacher annähen lassen.«

Ich starrte sie an. Sie war echt unglaublich.

»Werd beim nächsten Mal dran denken«, sagte ich.

»Wie bitte?«

Sie trommelte mit den Fingernägeln auf den Schreibtisch, ohne meine Antwort abzuwarten.

»Außerdem war deine Daumenspitze voller Holzsplitter, Staub und Gott weiß was. Ich bezweifle ohnehin, dass man sie hätte verwenden können, aber ihr Zustand hat die Sache nicht besser gemacht. Noch Fragen?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Na dann«, sagte Frau Dr. Levin.

Sie drehte ihren Drehstuhl, bis sie mir halb den Rücken zuwandte, und begann übergangslos, in ein kleines stiftförmiges Mikrofon zu sprechen.

»Dies ist Doktor Marie-Louise Levin, die eine Notfallbehandlung protokolliert. Patientin, Doppelpunkt, Maja Müller. Behandlungsursache, Doppelpunkt, abgesägte Daumenspitze.«

Sie verstummte, räusperte sich und warf mir über die Schulter einen Blick zu. Maryam tätschelte meinen Arm und sagte, ich solle am Montag zur Nachkontrolle wiederkommen, dann würden sie den Verband wechseln. Nach zehn Tagen könne ich mir beim Hausarzt die Fäden entfernen lassen. Ich nickte, den Blick immer noch auf Frau Dr. Levin geheftet, die im selben Moment mit dem Diktieren fortfuhr.

»Zur Person, Doppelpunkt, siebzehnjähriges Mädchen, Komma, wohnhaft bei ihrem Vater in Örnsberg, Komma, Eltern getrennt, Punkt. Beruf, Doppelpunkt, Schülerin, Punkt. Klasse zehn, Schwerpunkt Bild und Form, am Sankt Eriks Gymnasium, Stockholm, Punkt. Raucht nicht, Punkt. Aus Prinzip kein Alkohol, Punkt.«

Dafür steh ich voll auf Heroin, dachte ich und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.

»Nähere Umstände, Doppelpunkt: Die Patientin wollte im Werkunterricht ein Regal zuschneiden und dazu eine elektrische ...«

»Das war nicht im Werkunterricht.«

»Bitte?«

Ihre Stimme klang scharf. Ihre Augen verengten sich. Ich stellte mir vor, wie die spinnenähnlichen Wimpern sich gleich losmachen und langsam über die Wangen nach unten kriechen würden.

»Das war nicht im Werkunterricht. Das war im Kunstunterricht. Thema Skulptur.«

»Und warum hast du dann ein Regal gemacht?«

»Ich ... ich hab eine Sondergenehmigung. Kann man sagen. Mit Skulpturen hab ich’s nicht so.«

Frau Dr. Levin griff demonstrativ wieder zum Mikrofon.

»Die Patientin wollte im Kunstunterricht mit einer elektrischen Stichsäge ein Regal zuschneiden.«

Sie sah mich unverwandt an. Ihre müden Augen schienen durch mich hindurch- und auf der anderen Seite wieder hinauszusehen.

»Die Säge glitt ab, worauf die Patientin sich die linke Daumenspitze absägte, Punkt. Befund, Doppelpunkt, abgesägte Daumenspitze, Komma, ungefähr dreiundzwanzig, vierundzwanzig Millimeter vom Endgelenk entfernt, Komma, circa fünf Millimeter fehlen, Komma, ein kleines Stück Knochen sichtbar, Punkt. Eine Nagelverletzung erkennbar, jedoch ohne das Gelenk zu tangieren, Punkt. Keine sonstigen Verletzungen, Punkt. Allgemeinzustand, Doppelpunkt: Die Patientin scheint Schmerzen zu haben und wirkt etwas ... von der Umwelt abgeschottet.«

Sie verstummte abrupt.

»Ich wollte einen Flamingo aussägen«, sagte ich. »Dabei bin ich ... ausgerutscht. Ich wollte die Konturen eines Flamingos aussägen, für das Seitenteil.«

Sie sah mich verständnislos an.

»Du kannst jetzt gehen«, sagte sie. Ich nickte und stand so schnell auf, als hätte ich einen Stromstoß erhalten. Ich sah mich um. Maryam hatte unbemerkt das Zimmer verlassen.

»Danke«, sagte ich und bewegte mich rückwärts zur Tür hinaus.

Sie sah nicht einmal auf. Würde sie sich jetzt, nachdem ich gegangen war, einen genehmigen? Würde sie einen kleinen Taxfree-Wodka aus der Schublade holen und ihn sich hinter die Binde kippen? Ich schloss die Tür. Das würde ich nie erfahren.

Dann setzte ich mich ins Wartezimmer. Es war leer, bis auf eine junge schwarze Frau mit langen Ohrringen aus Gold. Sie starrte mich an, sah mein Hemd und die getrockneten Blutstropfen, die sowohl die Hemdbrust als auch den größten Teil der Ärmel rot gefärbt hatten.

Draußen fing es an zu regnen. Leichte Tröpfchen trafen unregelmäßig auf die Fensterscheiben. Von der Umwelt abgeschottet, dachte ich. Trifft das auf mich zu? Von der Umwelt abgeschottet?

Valter lief dreimal am Wartezimmer vorbei, bevor er mich entdeckte.

»Hier sitzt du also!«, sagte er atemlos. Er roch nach Rauch. Aber es war kein gewöhnlicher Zigarettenrauch, eher etwas Würzigeres, irgendein Räuchermix.

Ich sagte nichts. Er sah ja, dass ich da saß.

Er hatte das T-Shirt wieder angezogen, mit dem er im Taxi meinen Daumen umwickelt hatte. Es hatte einen fast perfekt kreisförmigen Blutfleck auf der Brust. Es sah aus, als wäre Valter aus nächster Nähe angeschossen worden. Er nahm auf dem Stuhl neben mir Platz, und ich dachte, das ist zu nah, hier drin gibt es dreißig Stühle, und er hält nur zehn Zentimeter Abstand.

Die Frau mit den goldenen Ohrringen starrte erst Valter an und dann mich. All das Blut muss total absurd ausgesehen haben.

»Ein echt beschissener Tag«, sagte er und holte eine kleine Schachtel mit Halsbonbons aus der Jackentasche.

Da konnte ich nur zustimmen.

»Jedenfalls hab ich inzwischen deinen Vater angerufen.«

Er schob sich ein Halsbonbon in den Mund und hielt mir die Schachtel hin. Ich schüttelte den Kopf.

»Deine Mutter hab ich nicht erreicht, aber ich hab ihr eine Nachricht hinterlassen.«

»Was hast du gesagt?«

Meine Stimme verriet eine Art beunruhigter Anspannung, und das missfiel mir.

»Tja, was hab ich gesagt? Ich hab gesagt, dass ein Unfall passiert ist, aber wir alles unter Kontrolle haben.«

Unter Kontrolle? Hatten wir wirklich alles unter Kontrolle?

»Ich hab meine Nummer angegeben. Hab sie gebeten anzurufen, bevor sie herfährt, damit du nicht schon weg bist, wenn sie kommt. Aber vielleicht ruft sie dich auch direkt an. Ist dein Handy eingeschaltet?«

»Ja.«

Es war mir zu anstrengend, ihm zu erklären, dass meine Mutter sowieso nicht kommen würde. Ich wollte die aufdringlichen Fragen nicht beantworten, die garantiert darauf folgen würden.

»Kommt mein Vater her?«

»Ja, schätze, in zwanzig Minuten oder so.«

»Du schätzt?«

Ich weiß nicht, was meine Frage sollte. Natürlich schätzte er. Woher hätte er es auch genauer wissen sollen? Valter bedachte mich mit einem schiefen Lächeln.

»Ja«, sagte er. »Weil ich es nicht wissen kann.«

So saßen wir eine Weile da. Nebeneinander. Ein Glück, dass er das T-Shirt wieder anhatte, sonst hätte ich nicht umhinkönnen, seinen Brustkasten mit diesem Teppich aus hellbraunen Locken anzustarren. Den Blicken der Krankenschwestern nach zu urteilen, hatten sie ähnliche Schwierigkeiten gehabt. Frau Dr. Levin war die Einzige gewesen, die ihm in die Augen geschaut hatte.

Ich sah aus dem Fenster. Grauschwarze Wolken türmten sich am Horizont auf und verdunkelten den Himmel, als wäre es schon Abend.

»Und?«, sagte Valter. »Was hat sie gesagt, die Frau Doktor?«

Ich zuckte die Achseln. Valter hatte schnell das Zimmer verlassen, als Frau Dr. Levin anfing, meinen abgesägten Daumen zu untersuchen. Er hatte sich damit entschuldigt, er müsse meine Eltern anrufen. Es war ein durchsichtiges Manöver gewesen, aber ich konnte ihn verstehen, ich hätte auch gern das Zimmer verlassen. Das Bild, wie Dr. Levin Stücke vom Daumenknochen abknipste und ihn dann ein bisschen zurechtfeilte, damit sie die Haut darüber zunähen konnte, hatte sich mir für immer in die Netzhaut eingebrannt. Ich musste an ihre Wortwahl vor dem Eingriff denken. Sie wolle »den Knochen nur ein wenig frisieren«. »Frisieren?«, hatte ich gefragt und unberührt getan. Ja, sie müsse ihn nur »ein bisschen ausputzen«, weil er so »ausgefranst« sei.

Ich kniff die Augen zu. Es war, als würde ich das Vibrieren der Feile auf dem Knochen noch einmal spüren. Instinktiv führte ich meine bandagierte Hand ans Herz.

»Was hält sie eigentlich davon, dass man ihn in den Mund steckt?«

»Was?«

Eine Sekunde lang glaubte ich, Valter hätte etwas total Perverses gesagt.

»Dieser Vorschlag von Enzo. Dass du den abgesägten Daumen in den Mund stecken sollst.«

»Ach so, das.«

Ich atmete aus.

»Sie hat gesagt, wenn ich ihn in den Mund gesteckt hätte, hätte ich ihn mir genauso gut in den Arsch stecken können.«

»Was? Das hat sie gesagt?«

Valter lutschte intensiv an seinem Halsbonbon und sah mich misstrauisch an.

»Ja, mehr oder weniger. Da wären ungefähr gleich viele Bakterien, hat sie gesagt.«

Er schüttelte den Kopf. Stieß einen schweren Seufzer aus.

»Ich hätte nie erlauben sollen, dass du dir diese Säge aus der Maschinenwerkstatt ausleihst. Das hätte ich rechtzeitig stoppen sollen. Ich hätte sagen sollen: ›Das kann ich nicht verantworten! Sägen liegen außerhalb meines Kompetenzbereichs. Du musst eben eine Skulptur machen wie alle anderen auch, Maja!‹ Dann wäre das hier nie passiert. Ich bin zu nachgiebig. Ich bin viel zu nachgiebig. Bin ich schon immer gewesen. Herrgott noch mal, was wird der Rektor sagen?«

Wir saßen eine Zeit lang schweigend da. Ich erst leicht schuldbewusst. Aber bitte, geht’s noch? Eine Skulptur. Ehrlich, wie spannend ist das denn?

»Ein Regal ist auch eine Art Skulptur.«

»Nein, Maja. Ein Regal ist keine Skulptur.«

*

Als mein Vater eine halbe Stunde später ins Wartezimmer gestürzt kam, waren seine ersten Worte: »Um Himmels willen, was hast du denn an?«

Nicht: »Um Himmels willen, was ist denn passiert?« Nicht: »Um Himmels willen, Schätzchen!« Auch sonst nichts Mitfühlendes oder angemessen Erschrockenes.

Nein. Er wollte wissen, was ich anhatte.

Dann musterte er mich mit ernsten braunen Augen.

»Meine alte Orchesterhose.«

Er ging vor mir in die Hocke und kniff in den groben Hosenstoff, als könnte er nicht begreifen, was er da sah. Wie immer konzentrierte er sich aufs total verkehrte Detail.

Vor ein paar Wochen hatte ich Papas Schrank durchstöbert und diese fantastische mitternachtsblaue Uniformhose gefunden. Oben war sie pluderig, aber zu den Waden hin wurde sie schmäler, wie eine Reithose. Am Knöchel hatte sie drei glänzende Goldknöpfe, und die Seitenstreifen waren aus bordellrotem Samt.

Ich hatte keine Ahnung, dass Papa in einem Orchester gespielt hatte, und nahm an, dass die Hose, weil sie oben um die Taille so eng war, jemand anders gehört hatte. Die Uniformhose, das gestärkte Frackhemd und ein Paar rot-weiß-blau gestreifte Hosenträger – damit hatte ich mich wie the queen of fucking everything gefühlt, als ich an diesem Morgen zur Schule ging.

»Und das Hemd...«, sagte er langsam und starrte die ehemals blütenweiße Hemdbrust an, die jetzt von nachdunkelndem Blut durchtränkt war. Ich spürte, wie der Stoff an der Haut klebte.

Papa hob den Blick und entdeckte Valter.

»Hallo«, sagte Valter und gab ihm die Hand.

»Jonas«, sagte Papa und drückte Valters Hand so fest, dass seine Knöchel weiß wurden. Eine seiner schlechten kleinen Marotten.

»Valter«, sagte Valter und verriet mit keiner Miene, dass ihm gerade die Hand zerquetscht wurde. »Ich unterrichte Maja in Bild- und Formgestaltung und in ... ja, Skulptur. Ich war dabei, als sie ...«

Er zögerte. »... sich den Daumen abgesägt hat.«

Papas Blick pendelte zwischen Valters Augen und dem fußballgroßen Blutfleck auf dessen T-Shirt hin und her. Dann drehte er sich zu mir um, griff nach meiner Hand und betrachtete den Verband, als hätte irgendetwas sein Misstrauen erregt.

»Aber Maja«, sagte er, und seine Stimme signalisierte eher Enttäuschung als Besorgnis. Er kratzte sich am Kopf, stand auf, nahm Valter zur Seite und wandte mir den Rücken zu.

»Du, Valter ... hältst du es für möglich, dass sie das mit Absicht getan hat?«, hörte ich ihn bekümmert flüstern.

DIE EIGENEN ÄNGSTE VERBALISIEREN »O Mann, du hast sie wohl nicht alle, oder?! Ist doch klar, dass das nicht mit Absicht war!«

Ich versuchte, die Tür zu blockieren, aber Papa drängte sich an mir vorbei in die Wohnung, rannte ins Badezimmer. Ich knallte die Wohnungstür zu, stieß dabei mit dem Daumen gegen den Türpfosten und wurde vor Schmerz halb ohnmächtig. Offenbar hatte die örtliche Betäubung nachgelassen. Ich verzog wortlos das Gesicht. Im Dielenspiegel sah ich meine verzerrten Gesichtszüge hinter den schwarzen Stirnfransen und stellte fest, dass die Haare an den Seiten allmählich erschreckend lang wurden. Die würde ich umgehend rasieren müssen.

»Was weiß ich?«, rief er aus dem Bad.

»Mach die Tür zu, wenn du pinkelst!«

Kaum hatte ich das ausgesprochen, als ich plötzlich meine eigenen Herzschläge hörte, sie klangen wie verstärkt, ein regelmäßiger, fast metallischer Puls.

Die Säge. Der schneidende, durchdringende Ton.

Wie die metallischen Zähne einhaken.

Das Fleisch. Bloßgelegt.

Das Blut. Sprudelnd, pulsierend, spritzend.

Die Explosionen. Der Schmerz.

Kleine scharfe Lichtblitze jagten plötzlich über mein Gesichtsfeld. Mit jedem Blinzeln tauchten neue auf. Ich schwankte und sank in die Hocke, immer das scharfe Pulsieren in den Ohren. Versuchte, den Türpfosten zu packen, griff aber daneben. Halb fiel ich, halb setzte ich mich auf den Dielenboden. Ich kniff die Augen fest zu, aber die Blitze zuckten hinter den geschlossenen Lidern unverändert weiter. So saß ich minutenlang da, jedenfalls fühlte es sich so an, obwohl es kaum sein konnte. Langsam, sehr langsam normalisierten sich meine Sinneswahrnehmungen. Die Blitze verblassten und verschwanden, und die geräuschvollen Herzschläge wurden leiser, als hätte jemand die Lautstärke stufenweise heruntergeregelt, um sie schließlich ganz abzustellen. Als Einziges blieb ein Schwindelgefühl zurück. Was passierte da mit mir?

Ich begann, mir die Stiefel aufzuschnüren. Mit nur einer Hand dauerte das mörderlang. Ich hörte Papa die Spülung drücken und dann innerhalb von zwei Sekunden den Wasserhahn auf- und wieder zudrehen. Er kam aus dem Bad, und ich sah ihn die Hände an seiner Jeans abwischen. Ich stellte mir vor, wie der Stoff von verdünntem Urin imprägniert wurde. Er trat sich seine Sneakers von den Füßen und warf die Lederjacke auf den Hocker im Flur.

»Kein Mensch sägt sich doch mit Absicht den Daumen ab, so was Bescheuertes!«, sagte ich sauer.

»Ich dachte, vielleicht ging’s dir irgendwie nicht so gut ...«

Für wen hielt er mich eigentlich? Was wussten wir überhaupt voneinander?

»Ich bin vielleicht nicht pausenlos auf Wolke sieben, aber deswegen fang ich doch nicht an, mich selbst zu verstümmeln, verdammt noch mal!«

Ich warf ihm einen finsteren Blick zu.

»Nein, Maja, das weiß ich. Aber ich dachte ... vielleicht kannst du deine Ängste nicht verbalisieren?«

Oh Lord! Deine Ängste verbalisieren. Was hatte er denn da für einen Kurs besucht? Oder hatte er’s aus einem Buch oder von irgendeinem Idioten? Er begegnete meinem Blick und fuhr sich in dem vergeblichen Versuch, ein paar lockige Strähnen nach hinten zu streichen, mit der Hand durchs Haar.

»Du weißt, dass du jetzt Pisse im Haar hast?«

»Was?«

Was ich ihm gesagt hatte, hatte ihm nicht gefallen, also tat er so, als hätte er es nicht gehört.

»Pisse im Haar! Ach was, scheiß drauf! Aber eins darfst du mir glauben: Meine Ängste kann ich verbalisieren. Wenn ich etwas mit meinen Ängsten tun kann, dann sie verbalisieren.«

Stimmte das? Ich klang sicher, aber das bedeutete natürlich nicht, dass ich sicher war. Papa sagte nichts, er schob nur die Hände in die Gesäßtaschen und musterte mich, wie ich da vor ihm auf dem Boden saß. Ich zerrte an einem Schnürsenkel und attackierte weiter.

»Wenn du dir Sorgen machst, ob’s mir schlecht geht, solltest du vielleicht mich danach fragen und nicht meinen Kunstlehrer. Und schon gar nicht bei eurer ersten Begegnung!«

Papa stieß Luft durch die Nase aus. Schnaubte er? Oder war er amüsiert? Beide Reaktionen wären gleich unpassend gewesen.

»Ich hab versprochen, dass wir sein T-Shirt waschen. Oder es ersetzen. Sah teuer aus, das Stück«, sagte er.

Schließlich gelang es mir, aus den Stiefeln zu kommen. Vorsichtig, damit die Blitze ja nicht wieder auftauchten, stand ich auf, ging ins Wohnzimmer und ließ mich schwer aufs Sofa fallen. Papa kam hinterher.

»Na«, sagte er sanft, »wie geht’s dem Daumen?«

»So lala«, antwortete ich und spürte, wie brennende Tränen meine Augen zu überschwemmen drohten.

»Was ist eigentlich genau passiert?«, fragte er.

»Also, ich hab da was gesägt ...«

Ich zögerte, worauf er mich unterbrach.

»Ja, so viel ist mir inzwischen klar.«

Beim spöttischen Klang seiner Stimme zogen sich meine Tränen schnell zurück. Der Spott war kaum hörbar, aber doch vorhanden. Wie ich diese Arroganz verabscheute! Papa selbst behauptete, sie sei eine Berufskrankheit. Er habe in seinem Leben so viele aufgeblasene, eitle Personen interviewt, dass sie zu einer Art Selbstverteidigungsreflex geworden sei.

»Ich hab was gesägt, das ein Regal werden sollte«, fuhr ich fort.

»Aber warum sägst du im Kunstunterricht ein Regal, ihr solltet doch Skulpturen machen? Irgendwas mit Ton zusammenkleistern oder so?«

»Ein Regal ist auch eine Art Skulptur«, versuchte ich wieder einmal zu erklären.

»Nein, Maja, ein Regal ist keine Skulptur. Ein Regal ist ein Regal, und eine Skulptur ist eine ...«

Mit harter Stimme unterbrach ich ihn: »Jedenfalls ist das Regal für Jana.«

»Für Jana?«, wiederholte er und sah mich überrascht an. Es kam nicht oft vor, dass wir über sie redeten.

»Nächste Woche hat sie Geburtstag. Sie wird fünfundvierzig.«

»Ich weiß«, sagte er mit leichter Verzögerung, aber ich wusste, dass er log. Es fiel ihm schon schwer, sich an meinen Geburtstag zu erinnern, und das, obwohl er ihn im Handy gespeichert hatte.

Er setzte sich neben mich und legte mir seinen warmen, schweren Arm um die Schultern. Er roch nach diesem einen Herrenparfüm, das ich nicht ausstehen kann, und vielleicht auch ein wenig nach Schweiß. Wahrscheinlich hatte er sich auf dem Weg zur Notfallambulanz abgehetzt. Das Leder knarrte, als er in die kaum sichtbare Mulde des Sofas sank, wo die Polsterung leicht nachgegeben hatte.

Eigentlich ist so ein Ledersofa ziemlich eklig. Tacky. Aber als ich mich erst mal daran gewöhnt hatte, auf der Haut einer toten Kuh, oder was auch immer es war, zu sitzen, musste ich widerstrebend zugeben, dass es wahnsinnig bequem war. Die Hässlichkeit und eine gewisse Geschmacklosigkeit ließen sich aber nicht übersehen. Bei Papa war es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Wir betraten den Möbelladen, er saß weniger als eine Minute Probe, dann erklärte er, genau dieses Teil müsse er, koste es, was es wolle, haben. Es war dann erstaunlich teuer. Ich musste immer an Dolly Parton denken und ihre Bemerkung: »You’d be surprised how much it costs to look this cheap.« Das Ledersofa selbst hätte es nicht besser sagen können.

Papa nahm seinen Arm weg und lehnte sich zurück. Gleich wurde es kälter. Er seufzte und sagte: »Schätze, ich sollte sie anrufen.«

»Wen?«

»Na, Jana natürlich.«

»Warum das denn?«

»Was soll das heißen: Warum das denn? Du hast dir aus purer Verantwortungslosigkeit den Daumen abgesägt, schon vergessen?« Er lachte kurz, wurde aber sofort wieder ernst. »Sie sollte informiert werden. Immerhin ist sie deine Mutter.«

»Ich kann es ihr am Wochenende selbst sagen«, sagte ich schnell und sah auf die Uhr. Es war Viertel nach acht. Noch über eine halbe Stunde, bis ich die nächste Citodon nehmen durfte. Allmählich kehrte das Gefühl in den Daumen zurück, und was eben noch ein dumpfer Schmerz gewesen war, verwandelte sich rasch in wütende Hammerschläge. What the eff. Ich holte die Alufolie aus der Jackentasche, drückte eine runde weiße Tablette heraus, schnipste sie mit Hilfe des rechten Daumens in die Luft und fing sie wie eine Erdnuss mit dem Mund auf. Papa wirkte nicht sonderlich beeindruckt.

»Glaubst du wirklich, dass du morgen nach Norrköping fahren kannst?«, sagte er und runzelte die Stirn.

»Klar kann ich das.«

»Ganz sicher?«

»Ich hab mir doch nicht die Füße abgesägt, oder?«

Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, ließ es dann aber sein. Ich lächelte ihm auf eine Art zu, die ruhige Gewissheit signalisieren sollte, zumindest hoffte ich das. Jedenfalls hatte ich das vorgehabt, als ich den Gesichtsausdruck vor dem Spiegel geübt hatte. Ich sagte: »Passt schon. Versprochen.«

Papa erwiderte mein Lächeln nicht. Die Runzeln schienen sich für längere Dauer auf seiner Stirn eingenistet zu haben. Er kniff misstrauisch die Augen zusammen, als er mich musterte, und plötzlich sah er tatsächlich aus wie zweiundvierzig, trotz seines coolen T-Shirts und der abgetragenen Jeans. Das gefiel mir.

Nach einer Weile stand er auf und sagte lustlos: »Nein, ich ruf sie doch besser an.«

»Pass nur auf, dass du nicht vor Begeisterung platzt!«

Er überhörte meine Bemerkung.

Ich machte den Fernseher an und legte mich unendlich behutsam aufs Sofa. Aber kaum berührte mein Hinterkopf die Unterlage, war es, als hätte ich einen Schlag direkt auf die Beule dort erhalten. Eine Welle von Übelkeit stieg in mir hoch, mein Mund produzierte plötzlich Unmengen von Speichel, der nach Eisen schmeckte. Ich drehte mich auf die Seite. Ein wenig besser.

Träge zappte ich zwischen den Sendern hin und her, die Bilder flimmerten an mir vorbei. Männer in grauen Anzügen, die einander steif lächelnd die Hände schüttelten, tanzende junge Frauen, die sich zu eintönigen Rhythmen gegenseitig provozierend auf den Hintern klatschten, und ein Löwe, der sich langsam und schläfrig durch hohes Gras bewegte. Ich sah auf meine Hand. Der linke Daumen, den Maryam so behutsam in einen sahneweißen Verband gepackt hatte, war steif vor Schmerzen. Ich versuchte, die Hand so zu halten, dass der Schmerz schwächer wurde, doch es spielte keine Rolle, wie ich sie hielt, es schmerzte trotzdem so, als hätte mir jemand einen rostigen Nagel unter den Nagel gehämmert, direkt in den Daumen. Bei der Erinnerung an die Vibrationen der Feile auf dem Knochen kam der Brechreiz wieder. Ich bereute, dass ich nicht auf einer Narkose bestanden hatte, bereute, dass ich wie immer so getan hatte, als würde ich bestens mit allem klarkommen. Was mich am meisten schlauchte, war erstaunlicherweise nicht der wahnsinnige Schmerz, sondern dass jetzt ein Stück von mir fehlte. Dass ein Teil meines Körpers für immer verschwunden war, im Krankenhaus gleichgültig in irgendeinen Abfalleimer geworfen. Ich fühlte mich nicht mehr komplett, sondern irgendwie verstümmelt.

Routinemäßig griff ich nach dem Handy und klickte das Internet und Papas Mails an. Das dauerte unerhört lang, aber Zeit hatte ich ja mehr als genug. Ich gab sein Passwort ein, das unvermeidliche »maja«, etwas nachlässig ohne großes M geschrieben, und durchblätterte seine Post. Es waren vor allem Mails, die mit seinem Job zu tun hatten. Irgendein Redakteur schlug Änderungen in einem Artikel vor, und Papa antwortete darauf. Ich checkte seinen Facebook-Account. Das einzig Interessante war eine Nachricht von Papas Freund Ola, der etwas über irgendeine Tussi schrieb, die Papa offenbar am vorletzten Wochenende kennengelernt hatte. Sie hieß Denise, und laut Ola war sie »total durchgeknallt«.

Total durchgeknallt.

Irgendetwas sagte mir, dass das zutraf.

Ich schauderte vor Unbehagen und schloss die Augen.

*

Als Papa zurückkam, merkte ich, dass ich eine Zeit lang weg gewesen war. Vielleicht war ich ohnmächtig geworden. Oder, weniger dramatisch, kurz eingenickt.

Er räusperte sich und kratzte sich an den Bartstoppeln.

»Sie hat nicht geantwortet.«

Am liebsten hätte ich die Augen wieder geschlossen.

»Wahrscheinlich ist sie beschäftigt«, murmelte ich.

»Jana? Beschäftigt? Kaum anzunehmen, oder? Ich hab ihr jetzt aufs Band gesprochen, dass du dir den Daumen abgesägt hast. Eigenartig«, sagte er und kratzte sich noch heftiger an den Bartstoppeln. »Auf dem Weg zum Krankenhaus hab ich schon mal angerufen, da hat sie sich auch nicht gemeldet. Normalerweise antwortet sie, wenn ich anrufe.«

Ich dachte: Was soll das heißen, normalerweise? Schließlich redet ihr kaum zweimal im Jahr miteinander, oder?

Er legte das Telefon auf den Tisch und sagte theatralisch: »Verdammt, mich juckt’s am ganzen Körper! Ich muss duschen! Und mich rasieren!« Als befürchtete er, jemand wolle ihn daran hindern. Dann verschwand er im Badezimmer.

Ich streckte die Hand nach dem Telefon aus. Befingerte die Tasten. Die Hemdbrust mit dem getrockneten Blut fühlte sich kratzig an. Wenn jemand unter die Dusche musste, dann wohl ich, aber woher sollte ich die nötige Energie nehmen? Wie sollte ich das hinkriegen?

Ich hörte das Wasser auf die Kacheln prasseln und bald darauf Papas gedämpftes Summen. Auch beim Duschen machte er die Tür nicht hinter sich zu, obwohl ich mich seit ungefähr fünf Jahren darüber beschwerte. Seine Lässigkeit kannte keine Grenzen.

Kurz zögerte ich, doch dann wählte ich Mamas Nummer. Ich hörte die Pieptöne, einen nach dem anderen, und landete zum Schluss beim Anrufbeantworter. Rief noch mal an und dann noch mal.

Aber immer noch meldete sich niemand.

FREITAG,DER DREIZEHNTE APRIL

RECLAIM THE WHORE »Ich frag gar nicht erst. Ob es wehtut, meine ich. Weil, ich weiß natürlich, dass es das tut ... das muss es ja tun, ich meine, diese Säge, o Mann ... das viele Blut! Hab gehört, der Hausmeister hat eine Stunde gebraucht, um alles abzuwaschen, und deine Bank hat er trotzdem kaum sauber gekriegt ... also sie ist irgendwie noch so leicht pink. Sogar drüben am Türrahmen war noch Blut. Das muss ja echt derbst wehgetan haben ... und das ... das versteh ich ja ... also darum frag ich gar nicht erst.«

Enzo verwickelte sich wie üblich in sich selbst, in seine eigenen Worte. Beim Gedanken an den gestrigen Tag führte ich meine Hand instinktiv an die Brust, wie um sie zu schützen.

Die Säge. Der schneidende, durchdringende Ton.

Wie die metallischen Zähne sich einhakten.

Ich erschauerte, versuchte aber, mein Unbehagen abzuschütteln. Versuchte, die Bilder zu verdrängen. Das war schwierig.

Das Fleisch. Bloßgelegt.

Das Blut. Sprudelnd, pulsierend, spritzend.

Es war unmöglich.

Die Explosionen.

Der Schmerz.

Ich klebte mir ein Lächeln aufs Gesicht. Es war so steif, dass meine Mundwinkel schmerzten. Wir gingen durch den engen Korridor, der sich rasch mit Schülern füllte. Schreiend und lachend quollen sie aus den Klassenzimmern, wie Horden von Affen. Es war zwanzig vor zehn, wir hatten unsere erste Pause.

»Also, ich meine, das versteh ich wirklich total! Darum frag ich gar nicht erst, ob es wehtut.«

»Du darfst fragen, wenn du willst.«

»Okay, äh ... äh, na dann.«

Er lächelte und wandte sich mir zu. Seine Wangen sahen so weich aus wie Vanillepudding, sie hatten auch die gleiche helle beigebraune Farbe. Ich verspürte den Impuls, seine runden Wangen zu streicheln, ließ es aber bleiben. Diese Art von physischem Kontakt ließ unsere Beziehung nicht zu.

»Los, frag mich!«

»Tut’s weh?«

»Mann, ist doch klar, dass es ganz beschissen wehtut, du Idiot, das wirst du doch wohl noch kapieren!«

Ich bemühte mich, wütend auszusehen, starrte ihn an und ließ den Mund trotzig offen stehen. Aber ich konnte mich nicht beherrschen, und nach ein paar Sekunden brach das Lachen durch, dass ich mir den Bauch halten musste.

»Au«, stöhnte ich, »tut mir leid, Enzo! Aber dein Gesichtsausdruck, der war einfach zu gut!«

Enzo zielte mit seinem Mathebuch auf meinen Kopf, aber ich duckte mich rechtzeitig weg und spürte nur einen leichten Windhauch über den Haaren.

»Echt fies!«, sagte er.

Ich lachte weiter, konnte einfach nicht aufhören, aber Enzo schwieg, und das verunsicherte mich. War ich zu weit gegangen?

»Enzo-benzo! Und immer schön gerade halten!«

Ich seufzte innerlich. Die Stimme war unverkennbar. Hell und scharf, irgendwie überdreht. Vendela. Und neben ihr FAS-Lars mit der obligatorischen Coladose in der Hand. FAS wie in Fetales Alkoholsyndrom. Das kann man kriegen, wenn man eine Mutter hat, die während der Schwangerschaft zu viel trinkt. Wir hatten das Thema in Bio durchgenommen, und auf Lars trafen sämtliche Kriterien voll zu: kleiner Kopf, plattes Gesicht, Himmelfahrtsnase, hyperaktiv, unterdurchschnittlich intelligent. Letzteres im totalen Gegensatz zu mir. Subaktiv, hyperintelligent. Logisch, dass wir nicht miteinander klarkamen, logisch, dass wir einander nicht riechen konnten.

Enzo fuhr zusammen und straffte automatisch den Rücken. Er hatte tatsächlich eine schlechte Haltung. Es war, als wollte er sich selbst, seinen eigenen Körper, verbergen, und gerade weil er so gebückt daherkam, fiel er umso mehr auf.

»Und Maja-Müller-Knüller. Na, hast du dir in letzter Zeit noch ein paar Finger mehr abgesägt?«, sagte Vendela mit herausforderndem Blick. Die Sache mit dem Blutbad hatte sich offensichtlich herumgesprochen. Vermutlich hatte Simon die Fotos auf jede idiotische Website gepostet, die er finden konnte. Hurra!

FAS-Lars lachte debil und schlürfte laut den letzten Rest seiner Cola.

Eins war ungewöhnlich an Vendela: Obwohl sie den naturwissenschaftlichen Zweig gewählt hatte, war sie eine Mobberin. Sollten clevere, theoretisch begabte Tussis nicht eigentlich nett sein? Stand das nicht in einer kleingedruckten Klausel irgendwo am Ende der Aufnahmebestätigung? Wenn, dann hatte sie diese Klausel definitiv nicht gelesen.

Ich sagte nichts, sah sie nur gleichgültig an. Die blonden kurz geschnittenen Haare. Die großen blauen Augen. Die kleine Stupsnase. Sie hätte hübsch sein können. Wenn sie nicht so verdammt hässlich gewesen wäre, natürlich.

Ich versuchte, mir vorzustellen, dass ich einen toten Gegenstand betrachtete. Einen Stein. Vendela war ein Stein.

Auch diesen Blick hatte ich vor dem Spiegel geübt. Hatte geübt, ihn von allem unberührt und kalt erscheinen zu lassen. Sehr brauchbar. Ich hatte ihn an Papa getestet. Er hatte unerhört stark darauf reagiert. »Hör auf, mich so anzustarren!«, hatte er geschrien und abwehrend mit der Hand gefuchtelt. »Du siehst aus wie Jana. Du hast den gleichen ... gleichen Blick!«

Auch wenn mir seine Bemerkung überhaupt nicht gefiel, steckte doch ein Fünkchen Wahrheit darin. Dieser Blick erinnerte an Mama, wenn sie so »fern« wurde, wie sie es selbst nannte. Wenn sie so abwesend wurde, so abgeschottet.

Abgeschottet.

Waren wir so, Mama und ich? War ich tatsächlich so wie sie?

»Los, antworte, bitch!«, sagte Lars, der sich voll mit der Rolle als sidekick zu identifizieren schien.

»Ich hab eine höfliche Frage gestellt«, sagte Vendela. »Hast du dir in letzter Zeit noch mehr Finger abgesägt?«

»Den hier jedenfalls nicht.«

Ich zeigte ihr den Stinkefinger. Bohrte ihn ihr fast in die Nase.

»Wer wird denn gleich so sauer sein!«, sagte Vendela. Es gelang ihr tatsächlich, gekränkt zu klingen. »Ich hab mich ja nur erkundigt. Denn ich kapier ja total, wenn du dich, äh, selbst verletzen willst. Das würde ich wahrscheinlich auch wollen, wenn ich so wäre wie du. Hab bloß geglaubt, ihr emotionalen Typen schlitzt euch ein bisschen diskreter auf.«

Ächz. War sie nur einfach widerlich, oder glaubten die anderen tatsächlich, dass ich es absichtlich getan hatte?

Ich senkte den Finger.

Dachte: Sie ist ein Stein.

FAS-Lars lachte auf und griff nach den dünnen schwarzen Hosenträgern, die ich an meine mintgrüne Jogginghose geklemmt hatte. In einem Secondhand-Laden hatte ich einen ganzen Jogginganzug aus glänzendem WCT-Material aus den Achtzigern gekauft. Fünfzig Piepen und funkelnagelneu. Lag immer noch in der Originalverpackung, einer raschelnden durchsichtigen Tüte, als ich ihn kaufte.

»Und was soll das hier sein? Ich meine, ihr Kreativen seid immer grottenhässlich, sozusagen prinzipiell, aber das hier schießt echt den Vogel ab! Du siehst aus, als kämst du aus einer fucking mental institution.«