Der Schrei E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

"Es gibt staatlich bezahlte Institute, wie z.B. die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und es gibt viele Forscher, die sich mit der DDR befassen. Mögen sie sich auch mit der HfM befassen. Ich fände es toll." - der Präsident der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar. Nachdem die HfM die kulturellen Leistungen der Vergangenheit für sich in Anspruch nimmt, die Verantwortung für die politischen Verformungen zu DDR-Zeiten aber von sich weist, haben sowohl Außenstehende als auch Betroffene sich in einer Vielzahl von Veröffentlichungen und Rundfunksendungen dieser Augabe angenommen. "Der Schrei" schreibt mit neuen Recherchen, Erkenntnissen und Veröffentlichungen die Publikatiom "Defekte einer Hochschulchronik - Die Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar - eine Aufarbeitung" aus den Jahre 2018 fort - auch unter Einbeziehung der Ereignisse am Rande des 150-jährigen Jubiläums der HfM.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„[…] es gibt staatlich bezahlte Institute, wie z.B. die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und […] es gibt viele Forscher, die sich mit der DDR befassen. Mögen sie sich auch mit der HfM befassen. Ich fände es toll.“ (der Präsident der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar)

War das ein Hilferuf? Oder eine Einladung?

Der Herausgeber und die Autoren danken den im Buch genannten Personen, Institutionen und Organisationen, die uns mit Informationen und Material unterstützt haben.

Allen, die ebenfalls die Mängel bei der Vergangenheitsaufarbeitung an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, die vielfältigen Verformungen während der Zeit der SED-Diktatur und darüber hinaus weiterwirkend erkannten, die uns Einsicht in Unterlagen gaben und die Arbeit begleiteten, aber nicht erwähnt sind, sei ebenfalls gedankt.

Dr. Jochen Staadt vom Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität Berlin danken wir für die Zurverfügungstellung der Dateien der bereits in der Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat veröffentlichten Beiträge. Radio Tonkuhle Hildesheim, hier besonders Dr. Muntschick, danken wir für die Überlassung der Tondatei und deren Nutzung im Rahmen dieser Publikation als auch durch den Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin.

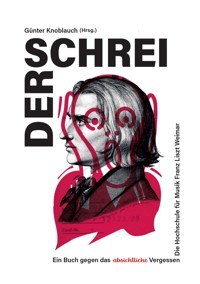

Matthias Meier-Stuckenberger, mattweis gmbh, München, danke ich für die Erstellung der Illustrationen und die Umschlaggestaltung.

Günter Knoblauch, August 2023

Inhaltsverzeichnis

Jochen Staadt Ein Wort zur Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

Günter Knoblauch

Der Schrei – Ein Hilferuf?

Der Schrei – Eine Einladung?

Zur Erinnerung und zum Nachdenken

Thomas Muntschick , Peter Rompf

Radiosender Tonkuhle Hildesheim

Günter Knoblauch „Defekte einer Hochschulchronik“

Eine Einleitung zur Buchausgabe von 2018

Rezensionen und Stimmen zur Buchausgabe von 2018

Ein Diplomzeugnis, das im Nichts verschwand

Gottfried Meinhold Zensuren-Manipulation als politische Strafmaßnahme

Peter Rompf Versuch einer Annäherung zu Meinholds "Professoren der HfM als Handlanger der DDR-Staatssicherheit“

Roland Mey Peinliche Defekte in der Aufarbeitung an der HfM

Die Autoren

Publikationen der Autoren zur DDR-Geschichte

Dr. Jochen Staadt

Ein Wort zur Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

Der Einklang von Macht und Musik zieht sich ebenso durch die Geschichte wie die Dissonanzen zwischen Machthabern und ihnen nicht ergebenen Musikmachern. Diktatoren lassen sich gerne von Ton- und Taktstockmeistern umschmeicheln. Schon aus uralten Zeiten sind zahllose Lobgesänge auf üble Herrscher und Menschenschinder überliefert. Doch immer auch gab es Gegenstimmen, brachten Volkes Lieder den Unmut über Unterdrückung und Entmündigung unter die Leute, die es hören wollten. Das waren manchmal nur wenige, mitunter kleinste Kreise, die den unangepassten Klängen und Stimmen ihr Ohr liehen und verstanden, was gemeint war.

Über die Rolle von Schriftstellern, Malern und bildenden Künstlern, die sich dem National- und Realsozialismus angedient haben, ist viel geschrieben und geforscht worden. Über das Verhältnis zwischen Macht- und Klangwelten wissen wir noch wenig. Musik kann Zustimmung zu den herrschenden Verhältnissen auch ohne Worte in Raum und Zeit tragen. Es musste nicht immer dröhnen, was da zum Wohlgefallen von Weltanschauungskriegern komponiert und gespielt wurde. Manche von ihnen goutierten auch die leisen, romantischen Töne, Flöten oder das leise Spinett.

Wer im Realsozialismus mit seiner Musik den Mächtigen gefallen konnte, dem öffneten sich Tür und Tor zu großen Häusern, Gärten und Geldern. Wer ihnen nicht in den Kram passte oder passen wollte, tat das um den Preis von Benachteiligungen, Aufführungsverboten, Ausgrenzungen oder gar der Ausbürgerung. Einige Musiker kamen sogar hinter die Gitter von Haftanstalten, in denen der richtige Ton fast zwangsläufig nur der falsche sein konnte. Manche Komponisten und Musiker, die von den Herrn des Verfahrens im SED-System wegen Unbotmäßigkeit aus dem Boot gedrängt worden sind, tragen an den Folgen bis heute.

Im Jahr 2018 brachte der in Österreich lehrende Kulturwissenschaftler Helmut Lethen unter dem Titel „Die Staatsräte“ eine zum Teil auf historischem Quellengut beruhende biografische Skizze von vier bedeutenden Nutznießern der NS-Diktatur aus der akademischen Elite im Dritten Reich heraus.1 In fiktiven „Geistergesprächen“ treffen in Lethens Buch vier von Hermann Goering zu preußischen Staatsräten ernannte Persönlichkeiten des kulturellen und wissenschaftlichen Lebens aufeinander. Dabei handelt es sich um den Staatsrechtler Carl Schmitt, den Schauspieler und Intendanten Gustav Gründgens, den Chirurgen und Nobelpreisträger Ferdinand Sauerbruch sowie den Dirigenten Wilhelm Furtwängler. (1886 – 1954), seit 1934 Direktor der Berliner Staatsoper. „Die traditionelle beanspruchte Immunität der Klassik“ schreibt Lethen, habe es Furtwängler erlaubt, sich in den „geschützten Raum des Konzertsaals zurückzuziehen“. Obwohl er sich manchen Zumutungen des NS-Regimes entzog, habe er beim Verkehr mit den Spitzen des Regimes zuweilen den aufrechten Gang verlernt. „Mal musizierte er mit deutschen Emigranten in Wien, Paris, Zürich, London und wich offiziellen Verpflichtungen aus, dann dirigiert er wieder zu Hitlers Geburtstag.“ Furtwängler gehörte zu jenem Teil der im Land gebliebenen kulturellen Elite, die der Diktatur im Ausland ein gewisses Ansehen verschafften. Er habe als Dirigent, so Lethen, auf „Tiefe“ des „Gemeinschaftserlebnisses im Konzertsaal weit unterhalb der politischen Oberfläche“ gesetzt, womit er eben diese nobilitierte“. Im Dezember 1946 wurde Goerings preußischer Staatsrat Wilhelm Furtwängler, der als Vizepräsident der Reichsmusikkammer den Ausschluss jüdischer Mitglieder erduldet hat, von einer Spruchkammer „entnazifiziert“. Das von der amerikanischen Besatzungsmacht verhängte Dirigierverbot wurde aufgehoben. Im Mai 1947 dirigierte Wilhelm Furtwängler erstmals nach dem Krieg wieder „seine“ Berliner Philharmoniker. Die Berliner Zeitung „Der Morgen“ schrieb, das untergegangene NS-Regime habe mit dieser „untadeligen Künstlernatur“ einen frivolen Missbrauch getrieben. Angesichts des „unwürdigen peinlichen Schauspiels“ bei seiner „Rehabilitierung“ sei ein „machtvolles Beifallsrauschen“ ertönt, als der Meister die Bühne betrat.

Im Herübergleiten von einem System in das andere haben deutsche Schöngeister einige Übung. Dazu gehört unvermeidlich auch das Beschweigen und Beschönigen des eigenen Mitläufertums. Klaus Mann hat dem Typus des alerten Systemwechslers in seinem Roman „Mephisto“ ein literarisches Denkmal gesetzt und Klaus Maria Brandauer verewigte diesen Helden des Übergangs kongenial in István Szabós großartigen Film zum Thema. Nach einem höchstrichterlichen Karlsruher Urteil von 1968 verletzte Klaus Manns Roman die postmortalen Persönlichkeitsrechte von Gustav Gründgens. Das Buch wurde verboten. Doch dann änderten sich die Zeiten und das Beschweigen geriet aus der Mode.

István Szabó setzte sich 1981 mit seinem „Mephisto“ einfach über das Juristenverbot hinweg und Klaus Manns Roman konnte bald darauf wieder gekauft werden, obgleich das Verbot bis heute nicht aufgehoben ist. In der DDR war das Buch auch nach dem westdeutschen Verbot von 1968 erhältlich, obschon es eine auch für die SED-Diktatur durchaus subversive Botschaft enthielt. Ja aber, mag eingewandt werden, Gustav Gründgens setzte sich in der Nazizeit für seinen inhaftierten Kollegen Ernst Busch ein und Ernst Busch revanchierte sich in der Sowjetische Besatzungszone (SBZ), als es Gründgens an den Kragen gehen sollte.

Gründgens glitt ohne große Probleme später in die Theaterwelt der Bundesrepublik hinüber, Busch blieb auch in der DDR ein eigensinniger Zeitgenosse, dem die Herrschenden wegen seines Ruhms, den er sich in der Weimarer Republik und im Kampf gegen den Nationalsozialismus erworbenen hatte, nicht an den Kragen gingen. Man trat ihm in die Hacken. Die Verantwortlichen der nach dem „Barrikaden Tauber“ benannten Hochschule für Schauspielkunst in Berlin schlugen nach dem Untergang der DDR einen Haken und gingen der Beschäftigung mit ihrer Vergangenheit nach Gründgens Muster aus dem Weg. Genauso verhielt man sich an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar beim gleitenden Übergang in die Bundesrepublik Deutschland.

Als der Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin im Mai 2010 eine Konferenz zum Thema „Repression, Opposition und Widerstand an den Hochschulen der SBZ/DDR“ ausrichtete, auf der Zeitzeugen und Wissenschaftler aus Hochschulen und Universität der ehemaligen DDR zum Thema sprachen, fehlte die Weimarer Hochschule für Musik.2 Sie sah sich nicht imstande, mit einem Vertreter an der Konferenz teilzunehmen.

Auf die ihr zugesandten Fragen nach Fällen von Repression, Opposition und Widerstand antwortete die Hochschule mit dem Verweis auf eine ungenehmigte studentische Demonstration am 1. Mai 1956, die sich gegen schlechte Studienbedingungen richtete. Das war’s!

Dank des unermüdlichen Engagements der schon zu DDR - Zeiten querköpfigen Verfasser dieser Dokumentation, bleibt die DDR-Vergangenheit der Weimarer Musikhochschule virulent. Wer seinen Dreck unter den Teppich kehrt sollte bedenken, dass er sich dort nicht in Wohlgefallen auflöst. Günter Knoblauch, Gottfried Meinhold, Roland Mey, Peter E. Rompf und einige wenige ehemalige Absolventinnen und Absolventen der Hochschule bringen das schon lange beharrlich zutage.

Im Februar 2021 habe ich dem damaligen Präsidenten der Musikhochschule Christoph Stölzl die Studie von Gottfried Meinhold über zwei zu DDR-Zeiten dort umtriebige Stasi-Spitzel im Professorengewand zugesandt. Seine Antwort lautete: „ … haben Sie herzlichen Dank für die Übersendung des hochinteressanten Buches von Herrn Professor Meinhold! Wir werden es mit großer Neugier studieren. Ob und wann wir eine Veranstaltung dazu machen könnten, muss gut bedacht sein.

Das Interesse der heutigen Studierenden-Generation, zumal der aus 51 Ländern kommenden internationalen, ist naturgemäß angesichts der langen vergangenen Zeit seit den Ereignissen, begrenzt.

Die Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar feiert im Sommer 2022 ihr 150. Jubiläum. Vom Wintersemester 2021 an werden wir eine Reihe von Veranstaltungen haben, die sich mit der Geschichte der Hochschule für Musik FRANZ LISZT beschäftigen. Da würde ein Blick auf die Realität der HfM in der DDR ja gut passen.“

Doch das blieb ein leeres Versprechen. Geradezu peinlich aber mutet Stölzls Ausrede an, das Interesse von ausländischen Studentinnen und Studenten sei „naturgemäß angesichts der langen vergangenen Zeit seit den Ereignissen, begrenzt“. Franz Liszt, der Namensgeber der Hochschule ist vor 138 Jahren gestorben. Seine Sympathie für den Saint-Simonismus in lange vergangener Zeit wäre dann also für die ‚heutige Studierenden-Generation‘ nur von begrenztem Interesse? Lehrt man sie heute in Weimar etwa nur sinnentleerte Tonfolgen des Namenspatrons?

Wie sollen sie dann verstehen, was ihn in einer lange vergangenen Zeit zu ‚La Marseillaise‘ antrieb? Geschichtsloses Musizieren war es nicht.

Apropos, 2014 inszenierte Robert Schuster, damals Regieprofessor an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ am Deutschen Nationaltheater in Weimar eine Bühnenfassung des „Mephisto“. In der Premierenankündigung hieß es: „Klaus Mann provoziert in seinem Roman die Frage nach den Möglichkeiten des Künstlers in einem repressiven System, nach der unheilvollen Verbindung von Kunst und Macht, von Freiheit und Verführbarkeit. Was ist der Wert, was sind Anspruch und Verantwortung des Künstlers in der Gesellschaft?“3

Die Musikhochschule FRANZ LISZT zu Weimar ist dieser Frage bis heute ausgewichen. Es ist zu hoffen, dass dieses Buch gegen das Verdrängen der DDR-Vergangenheit an der Musikhochschule FRANZ LISZT doch noch zum Umdenken führt.

Jochen Staadt, Juni 2023

(Freie Universität Berlin. Projektleiter, Redaktionsmitglied der Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat)

DER SCHREI

Oder war es ein Hilferuf?

1 Helmut Lethen: Die Staatsräte. Elite im Dritten Reich: Gründgens, Furtwängler, Sauerbruch, Schmitt. Berlin 2018.

2 Die Konferenzreferate sind nachzulesen in: Schröder Benjamin/Staadt, Jochen (Hrsg.): Unter Hammer und Zirkel. Repression, Opposition und Widerstand an den Hochschulen der DDR, Frankfurt am Main 2011.

3 Siehe: a) „Mit der Hacke, mit dem Spaten“ publiziert u.a. in: Liederblatt der Hitlerjugend, 6. Jahresband, 1940 (folgen 89-100) sowie in: das Lied der Front, Heft 2 - Liedersammlung des Großdeutschen Rundfunks, 1940. b) Wir lieben das Leben, das Leben ist schön (aus der Kantate 'Eisenkombinat Ost'), Text Hans Marchwitza, in: schreiten wir in Reih und Glied - Liederbuch für die Kampfgruppen (DDR), 1957.

Günter Knoblauch

Der Schrei – Ein Hilferuf?

Das ist hier die Frage – um mit einem modifizierten Klassiker zu beginnen. Nur, es ist kein Klassiker, sondern eine für die Hochschule für Musik FRANZ Liszt Weimar (HfM) peinliche Vergangenheit, die sich wie eine rote Spur durch die vergangenen 70 Jahre HfM und ihre DDR-Geschichte zieht. Nein, keine Blutspur. Ich würde es eher als Mitschwimmen in der von einer Partei, der SED, vorgegebenen (aber so nicht offiziell erklärten) Politik bezeichnen. Doch komme ich hier schon in Bedrängnis: Die DDR war doch kein SED-Staat, sondern der Staat, der auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Nationalen Einheitsfront basierte. „Vertrauensvoll“ das muss man sich so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Die heutige Generation wird nicht wissen, was das war, die „Nationale Einheitsfront“ in der DDR.4

Wieder zurück zur HfM und ihrer roten Spur. In diesem – von der SED vorgegebenen Rahmen – bewegte sich die HfM. Das war die Normalität in der DDR. Hinzu gesellten sich Stasi-Leute in Form von sogenannten Inoffiziellen Mitarbeitern (IM5) – im Volksmund abgekürzt: Spitzel. Und dann gab es noch Personen im Hintergrund, die unsichtbar bleiben wollten und es bis heute so gehalten haben. Aufarbeitung an der HfM gab es nicht. Ansätze dazu gab es. Sie scheiterten – bis heute. Warum? Darauf werde ich später noch eingehen. Und so bleibt bei vielen Absolventen der HfM ein fader Geschmack zurück. Die Emotionen kochen hoch – zuletzt beim 150-jährigem Jubiläum im Jahr 2022. Die Presse hat ihren Stoff. Man spricht von Rachegelüsten, von der Unmöglichkeit einer Aufarbeitung, von Ignoranz, falschen Vorwürfen, von … ich weiß nicht, was da alles im Jahr 2022 noch diskutiert wurde.

Zur Feier geladene ehemalige Absolventen der HfM winkten ab. Warum? Peter Rompf, ein ehemaliger Student an der HfM, und Roland Mey berichten darüber und über einige von ihnen. Die geschilderten Fälle sind als exemplarisch zu verstehen.

Gottfried Meinhold hat den Fall des ehemaligen Studenten Wallmann im Jahr 2022 erneut aufgegriffen und Neues zu Tage gefördert. Der Fall des Studenten Wallmann zeichnet sich dahingehend aus, dass er aus einer Zufallssituation heraus aufgegriffen und durch die folgende Vielzahl von Publikationen, Interviews und Rundfunksendungen im besonderen Maße öffentlich wurde.

Meinhold hat darüber hinaus noch über das Zusammenwirken des Ministeriums für Staatssicherheit mit Teilen des Lehrkörpers der HfM recherchiert. Nicht zur Freude der HfM – wie ich erfuhr. Darüber gibt es im Buch eine von Peter Rompf erstellte Rezension.6 Die Originalausgabe ist zu umfangreich und eher an den Historiker adressiert.

Natürlich stellt sich die Frage, wie ein Außenstehender, der ich in diesem Fall bin und der bis zum Jahr 2010 nichts – absolut nichts – mit der Hochschule FRANZ LISZT Weimar zu tun hatte, dazukommt, sich mit der HfM zu beschäftigen? Ich persönlich hatte keine offenen Rechnungen weder gegen die Institution noch gegen Personen der HfM. Warum dann diese neue Publikation? Damit bin ich bei der gerade erwähnten Zufallssituation.

Ein Rückblick in das Jahr 2011: Für eine Festveranstaltung in Dresden – „50 Jahre Mauer“ – suchte ich für den feierlichen Rahmen einen DDR-Komponisten und dessen Musik. Ich stieß auf H. Johannes Wallmann – vielen Dresdnern durch dessen Glockenrequiem7 bekannt. Ein ehemaliger Student und Absolvent der HfM, den man scheinbar – oder offensichtlich? – um sein Diplom betrogen hatte – wie ich erfuhr. Um diesen Diplombetrug geht es seit vielen Jahren, auch in dieser Publikation. Dieser Diplombetrug wurde zur Initialzündung für viele Veröffentlichungen, Interviews, Radiosendungen, …

Anlässlich der Festlichkeiten in Dresden boten wir in Dresden der HfM schon im Jahre 2011 die Möglichkeit, ihren Willen zur Vergangenheitsaufarbeitung zu zeigen: Wallmann zu rehabilitieren. Eine Geste, ein Stück Wiedererlangung ihrer „Reputation“ – dachte ich.

Ich schrieb an die Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar (HfM). Der damalige Präsident der HfM, Professor Stölzl, antwortete mir:

„Sehr geehrter Herr Knoblauch, die Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar muss sich nicht um ihre Reputation sorgen. Sie ist seit 1990 eine herausragende Ausbildungsstätte für den künstlerischen Nachwuchs, eine Stätte bedeutender musikwissenschaftlicher Forschung und ein Ort lebendiger, täglich gelebter demokratischer Selbstverwaltung. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu dem gleichen Schluss kämen und zeichne, freundlich grüßend als

Ihr Prof. Dr. Christoph Stölzl“.8

Ich kam nicht zum gleichen Schluss wie Stölzl. Es gab weiteren Briefwechsel, es gab Veröffentlichungen zur HfM in der Zeitschrift des Forschungsverbundes der Freien Universität Berlin, die Thüringer Landeszeitung veröffentlichte Beiträge zur HfM und der damalige Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED Diktatur (LBA), Christian Dietrich,9 gab die Publikation „Defekte einer Hochschulchronik – Die Hochschule für Musik FRANZ LISZT in Weimar“10 heraus.

Was sich daraus entwickelte, hat das Potential für ein Lehrstück zur deutschen Vergangenheit, wie man es besser nicht auf die Bühne bringen könnte. Eine Posse. Peinlich! Hatte ich – in naiver Wiedervereinigungs-Mentalität, es habe eine Wende in der DDR gegeben und alle wären jetzt Brüder – etwas falsch eingeschätzt?

Meine Wahrnehmung und Einschätzung: Nach dem Zusammenbruch der DDR wollte sich vermutlich keiner mit der DDR-Zeit kritisch auseinandersetzen. Keiner wollte über Hochstapelei, Betrug, Erpressung von Dozenten, die Willfährigkeit und peinliche Kooperation von Dozenten und Direktoren (mit SED-Kadern im Hintergrund) und dem Ministerium für Staatssicherheit reden. Keiner!

Und da kommt ein Außenstehender wie ich, zieht einen „Fall Wallmann“ aus dem Sumpf ans Tageslicht. Inzwischen ist aus den von der HfM niedriggehaltenen Sünden der Vergangenheit – sehr höflich ausgedrückt – ein gut dokumentierter Fall der HfM zu ihrer DDR-Vergangenheit geworden.11 Einer von vielen? Vermutlich!

Bei meinem Engagement für die Rehabilitierung des ehemaligen Studenten Wallmann waren für mich damals nur Handlungen der HfM in der Kategorie des Begriffes „Betrug“ sichtbar. Ich scheiterte mit meinem Anliegen im Jahr 2011.

2015 unternahm ich noch einmal einen Vorstoß auf der jährlich stattfindenden Geschichtsmesse in Suhl.12 Es galt, ein neues Projekt in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden und der Bundestiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Bundesstiftung Aufarbeitung), vorzustellen.13 Als ich erfuhr, dass der thüringische Ministerpräsident, Bodo Ramelow, sich zur Geschichtsmesse angekündigt habe, nutzte ich die Gelegenheit. Ich stellte im Plenum die Frage: „Wenn Sie es mit der Aufarbeitung ernst nehmen. ist es da nicht angebracht, dass die Landesregierung ein Forschungsprogramm zur Vergangenheitsaufarbeitung auflegt, in das alle Ausbildungsstätten in Thüringen erfasst werden?“ Ich zitierte dabei auch das Verhalten der HfM, dass diese die lange künstlerische Tradition für sich in Anspruch nimmt, ihre politische Verantwortung jedoch auf die Zeit nach 1989 begrenzt.

Ich erhielt für das Projekt mit der TU Dresden und der Bundesstiftung Aufarbeitung14 auch für mich überraschend Unterstützung aus Finanzmitteln der linken thüringischen Landesregierung. An der HfM scheint sich jedoch auch Ramelows Staatssekretärin15 die Zähne ausgebissen zu haben. Ich weiß es nicht – ich hörte nichts mehr zur Sache.

Im selben Jahr, November 2015, fand mit Hildigund Neubert16 als Moderatorin eine Podiumsdiskussion zur HfM bei Radio Lotte, Weimar, statt. Zum Verhalten der Vertreter der HfM schrieb sie mir: „Es war eine eher unerfreuliche Diskussion, weil die Profs der Musikhochschule glaubten, es sei genug Aufarbeitung passiert und sich in der Verteidigung von Huschke (Aufarbeitung ohne Stasi-Akten) erschöpften.“17

Auf dieser Podiumsdiskussion am 19. November 2015 bei Radio LOTTE geschah es: Der Präsident der HfM, Stölzl, sprach vor laufender Kamera die Worte:

„[…] es gibt staatlich bezahlte Institute, wie z.B. die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und […] es gibt viele Forscher, die sich mit der DDR befassen. Mögen sie sich auch mit der HfM befassen. Ich fände es toll.“

War das ein Hilferuf? Oder war es eine Einladung? Was war passiert, dass der Präsident der HfM der mir noch im Jahr 2011 schrieb:

„Die HfM muss sich nicht um ihre Reputation sorgen. Sie ist seit 1990 eine herausragende Ausbildungsstätte für den künstlerischen Nachwuchs, eine Stätte bedeutender musikwissenschaftlicher Forschung und ein Ort lebendiger, täglich gelebter demokratischen Selbstverwaltung …“ ,

dass er sich vier Jahre später verzweifelt im Funkraum des Senders Radio LOTTE umsah und die Botschaft absetzte: „[…] es gibt viele Forscher, die sich mit der DDR befassen. Mögen sie sich auch mit der HfM befassen.“

In den Wochen nach dieser Podiumsdiskussion fand ein Gespräch des damaligen LBA, Christian Dietrich,18 in den Räumen der HfM statt. Anwesend waren sowohl der Präsident als auch weitere Leitungskräfte der HfM. Dietrich schätzte später dieses Gespräch mir gegenüber wie folgt ein: Er habe den Eindruck gewonnen, dass Stölzl wohl für eine Aufarbeitung sei, jedoch die anderen Teilnehmer dazu nicht bereit waren und abblockten. Dietrichs Aussage korrespondiert mit der Einschätzung von Neubert.

Hatten wir etwas übersehen? Was?

Defekte einer Hochschulchronik

Christian Dietrich sprach mich im Januar des Jahres 2018 an, mit seiner Unterstützung meine bisherigen Aktivitäten zur HfM zu publizieren. Gemeinsam mit Roland Mey entstand die Publikation „Defekte einer Hochschulchronik“.19 Das Veröffentlichungsjahr 2018 lässt schon erkennen, wie mühsam und zäh sich das Thema der Aufarbeitung der DDR-Zeit an der HfM gestaltet.

Mit dem Abschluss dieser Publikation sah ich meine Arbeit zum Thema HfM eigentlich als beendet an. Ich hatte keine persönliche Affinität, keine „offenen Rechnungen“ und so sexy fand ich die Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar nicht, dass ich mit ihr meine Zeit verbringen sollte, höflich ausgedrückt. Doch wieder und wieder flatterten Nachrichten und Veröffentlichungen zur HfM auf meinen Schreibtisch. Irgendetwas schien mit der HfM nicht in Ordnung zu sein. Irgendein besonderer Makel schien ihr anzuhaften – bis heute. So richtig zäher roter Schleim, meinten einige. Auf mich macht die HfM den Eindruck, dass sie sich so verhält, wie auch andere überlebende rote Netzwerke nach 1989. Sie versuchen zu verharmlosen, zu leugnen, zu ignorieren, abzublocken. Im Ergebnis: Geschichte zu klittern! Empathie mit den Betroffenen? Fehlanzeige!

Ich sprach einmal mit Lutz Rathenow20 über das Thema HfM. Er meinte, die alten, die roten Strukturen sind doch schon längst physisch hinüber bzw. nicht mehr im Amt. Auch der Präsident der HfM schrieb mir im Jahr 2011:

„Die HfM von 2010 hat in ihren Leitungsgremien nichts, in ihrer Verwaltung und in ihrer Professorenschaft kaum etwas mit der DDR-Hochschule vor 1989 zu tun“.21

Natürliche Altersabgänge. Doch wer blockt dann? Warum? Was sind die Beweggründe? Die Motive? Ich nehme es vorweg: Prof. Meinhold hat, denke ich, eine plausible Erklärung gefunden. Er wird darüber in seinem Beitrag berichten.

Hat die Publikation „Defekte einer Hochschulchronik“ aus dem Jahr 2018 etwas bewirkt?

Für mich sichtbar? Nichts!22 Andere haben weiter daran gearbeitet, den roten Sumpf – mir fällt keine bessere Bezeichnung ein - zu erforschen. Ich tue mich schwer, eine passende Bezeichnung zu finden.

Den unermüdlichen Bemühungen von Roland Mey23, Peter Rompf24 und Gottfried Meinhold25 ist es überhaupt zu verdanken, dass heute neue Informationen offenliegen, die die Art und Intensität der Verquickung und Vernetzung der HfM mit dem Ministerium für Staatssicherheit belegen. Viele dieser Informationen lagen mir im Jahr 2011 und später in der Zusammenarbeit mit Roland Mey bis 2018 noch nicht vor.

Der ehemalige Rektor, Huschke,26 berichtet zum Beispiel davon, dass Akten der 1950-er und 1960-er Jahre im ersten Halbjahr 1991 in der HfM vernichtet wurden. Im Jahr 2011 gab es noch Wissensträger in der HfM, oder sie waren noch mit ihr verbunden und erreichbar. Sie schwiegen oder man disziplinierte sie – so war mein Eindruck. Die Ausnahme: Der Leiter des Archivs der HfM, Christoph Meixner,27 war von Beginn an kooperativ. Nur, es gab praktisch nichts, worauf er zurückgreifen konnte. Es hatte - 20 Jahre seit dem Ende der DDR! – noch keine Aktenauswertung vor seiner Zeit gegeben.

Der von uns nicht verstandene Hilferuf des Präsidenten der HfM - als auch die Forschungsarbeit von Prof. Meinhold führen heute – im Jahr 2023 – zu einer modifizierten Betrachtung und Wertung der Vorgänge an der HfM zu Zeiten der DDR und nach 1989. Bleiben wir dabei beim Musterfall des Studenten Wallmann, weil dessen Entwicklung an der HfM auch im Zusammenwirken mit dem MfS28 bis her am besten belegt und dokumentiert zu sein scheint. Ein Teil des Disputes der vergangenen Jahre betraf die Vermutung, dass man Wallmann „aus politischen Gründen“ um sein Diplom betrogen habe. Hier sollte korrigiert und der Bogen weiter gespannt werden. Nein, man hat nicht speziell Wallmann aus politischen Gründen um ein Diplom betrogen! Der Betrug der HfM war weitgehender, vielschichtiger! Darüber wird noch berichtet.

Zur Vorgeschichte von „Defekte einer Hochschulchronik“

Über die Entstehung der Publikation Defekte einer Hochschulchronik berichtete ich bereits. Ich gehe jetzt zeitlich weiter zurück. Im Herbst des Jahres 2011 lud ich den Archivar der HfM, Dr. Meixner, zu einem Treffen nach Dresden-Radebeul ein. Ich hatte eingeladen zum Vorgespräch für ein mit der Bundesstiftung Aufarbeitung SED-Diktatur und der TU Dresden geplantes Projekt mit dem Arbeitstitel „Studieren in der DDR“.29 Herr Meixner antwortete mir am 23. September 2011:

„Wenn Sie gestatten, würde ich […] gerne zu dieser Runde in Dresden (29. Sept.) dazu stoßen. […] Da Prof. Stölzl für diesen Themenkomplex ohnehin noch Einiges vorhat, wäre die Einbettung des Weimarer Hochschularchivs in diesen Verbund eine sicherlich sinnvolle Sache. Viele Grüße Christoph Meixner“.30

Bemerkenswert, da der Archivar hier schon den neuen Präsidenten der HfM, Stölzl, erwähnt und auf dessen Absicht einer Aufarbeitung an der HfM hinweist. Herr Meixner nahm an diesem Gespräch in Dresden-Radebeul teil und erklärte mir, dass er den Präsidenten ausführlich informieren wolle, und er erhoffe eine Teilnahme am Projekt. Später berichtete er mir, dass es keine Entscheidung – eher Widerstände – innerhalb der HfM gäbe und er ohne Auftrag und Finanzmittel nichts tun könne.

Diese Mitteilung von Meixner gewinnt nachträglich an Bedeutung – insbesondere nach dem Ruf des Präsidenten Stölzl um Hilfe (nennen wir hier es einmal so) auf der Podiumsdiskussion bei Radio Lotte im Jahr 2015 – unter der bereits erwähnten Moderation durch Hildigund Neubert.31 Das passt auch zur Wahrnehmung des LBA32, Christian Dietrich, bei Gesprächen mit Amtsträgern der HfM.

Meixner hat nach meiner Kenntnis – ebenso wie Stölzl – bereits im Jahr 2011 durchaus die interne Problematik bei der HfM gesehen. Das brachte er in einem Gespräch mir gegenüber zum Ausdruck, wenn er sagt:

„[…] hat es in gewissen Bereichen eine Bereinigungsaktion gegeben. Das macht es für mich schwer, gewisse Dinge herauszufinden. Wie sie wissen, das System war bis ins letzte Komma durchgeplant, das Spitzelsystem …“33

Meixner hat auch bereits festgestellt: „[…] in Weimar sind wir hinsichtlich der

Akten schlecht aufgestellt […]...da stehe ich auf einem riesigen Minenfeld.“ 34

Mit „schlecht aufgestellt“, da spricht Meixner Defizite bei seiner Vorgängerin im Amt, Dr. Irina Lucke-Kaminiarz, an. Meixner hatte ein weiteres Problem bei seiner Arbeit: Die „Sprache“ auf den Dokumenten zu verstehen und richtig zu interpretieren. Ich diskutierte darüber mit dem Archivar anhand von Wallmanns Prüfungsprotokoll (in den Unterlagen im Ausschnitt abgebildet). Je nachdem, in welchem Teil Deutschlands man sozialisiert war, interpretierte man unter Umständen vorliegende „Fakten oder Anmerkungen“ anders oder übersah Inhalte. Hier war Meixner – genau wie mir – schon etwas aufgefallen und er formuliert:

„[…] manchmal ist das so verklausuliert, und wenn man diesen Erfahrungsschlüssel nicht selbst in der Hand hält, dann tut man sich schwer.“35

Das habe ihm auch seine Vorgängerin im Amt, die ja im System DDR großgeworden ist, vermittelt. Doch sie habe ihm nicht diesen „Schlüssel“ übergeben, um die Dokumente „zu lesen und zu verstehen“. Verständlich! Seine Vorgängerin im Amt hatte nach meiner Information auch als Dozentin für Marxismus-Leninismus an der HfM unterrichtet. Wobei das nicht von vornherein negativ interpretiert werden sollte. Ich habe viele „Genossen“ und Genossen kennengelernt. Mit einigen verbinden mich lange Freundschaften. Doch bei der ehemaligen Leiterin des Archivs finde ich keine Hinweise auf Aktivitäten, die in die Rubrik „Vergangenheitsaufarbeitung an der HfM“ fallen.36 Das finde ich sehr seltsam!

Doch zurück zu Meixner. Er hatte eine Last übernommen, war sich der Problematik der Erfassung und der Schwierigkeiten einer möglichen Auswertung bewusst. Meixner sprach mir gegenüber auch davon, dass – im Unterschied zu anderen Hochschulen und Universitäten (z.B. Dresden, Leipzig, Freiberg, Berlin), wo selbst Auswertungen zu Parteiabhängigkeiten vorliegen – er auf nichts Vergleichbares zurückgreifen könne. Er erkennt: die Netzwerke funktionieren heute noch genauso und er sei an der HfM mit Professoren in Kontakt, die den Wechsel überlebt haben – „[…] das ist ein Riesen-Minenfeld.“

Meixner konnte nur das bearbeiten oder untersuchen lassen, wofür ihm die HfM die Finanzmittel, die Ressourcen bereitstellte. Punkt!

Da muss wirklich mehr dahinterstecken

Was konnte das sein? Ging es vielleicht um das Renommee der HfM? Ging es in der Vergangenheit vielleicht um das Vertuschen, dass man mehr anstrebte als das, wofür die Berechtigung vorlag? Was heißt das? Der Konkurrenzkampf unter den Musikhochschulen der DDR war hart und man scheute vermutlich auch vor nicht ganz legalen „Aktionen“ zurück. Vergab man Diplomarbeiten, obwohl man wusste, es war noch nicht zulässig?

Der Student Wallmann wurde – schon als außergewöhnlich begabter Student erkannt – aufgefordert, eine Diplomarbeit einzureichen. Wallmann hat eine Diplomarbeit abgeliefert! Das gilt wohl auch für andere Studenten.

Doch dann befindet sich die HfM in der Bredouille: Sie verfügt immer noch nicht über die Berechtigung zur Diplomausstellung. Was tun? Sie stellt trotzdem schon einmal zwei Dokumente aus: eine Diplomurkunde und ein Staatsexamen – beide Dokumente versehen mit Originalunterschriften! Doch wie nun weiter? Die Diplomberechtigung für die HfM steht weiterhin aus. Die Studenten werden mit fadenscheinigen Begründungen hingehalten, wie dass man noch prüfe … - bei Wallmann zieht sich das wohl ein Jahr hin.

Doch irgendwann geht auch das nicht mehr. Jetzt kommt es zu Erklärungen wie: Die Arbeit weise nicht die Qualität einer Diplomarbeit auf, sie könne deshalb nur als Examensarbeit gewertet werden… Welch schäbiges Verhalten!

Es gab vermutlich keinen Diplombetrug aus politischen Gründen gegen Wallmann. Auch wenn Wallmann das nicht akzeptieren will: „[…] es will nicht in meinen Schädel.“37 Wallmann war – wie auch andere Studenten – einer „Hochstapler-Institution“ aufgesessen – so könnte man es als nicht Beteiligter, als nicht Betroffener sarkastisch ausdrücken. Die Betroffenen sehen das bestimmt ganz anders. Oder?

Und es wird – wie aus den Akten ersichtlich - noch richtig kriminell mit der Aufforderung, eine „Abwertung“ von eingereichten Abschlussarbeiten vorzunehmen!

Ich gehe davon aus, dass außer Wallmann auch andere Studenten so behandelt wurden. Die Manipulation und der Betrug seitens der HfM an den Leistungen der Studenten. Korreliert man die Handlungen der HfM mit den Überlegungen der Stasi, am Beispiel Wallmann, „[…] Inhalt und Ausdruck der Kompositionen des Wallmann lassen eine negative oder staatsfeindliche Thematik und Zielstellung vermuten.“, dann wird es zum „politischen Verbrechen“ an Absolventen der HfM! Oder?

Was lief da für ein schäbiges Spiel zu Lasten der Studenten hinter den Kulissen ab? Die HfM beging Betrug an den Studenten und Nötigung an Dozenten – so einfach ist die Erklärung.

Verständlich, dass da keiner nach 1989 in der HfM an die Aufarbeitung rangehen wollte!

Deshalb blieben in Weimar an der HfM Vierhundertundeins laufenden Meter Archivmaterial unangetastet liegen. An die betrogenen Studenten hat wohl keiner der Direktoren und Dozenten nach 1989 je gedacht! Oder?

Die Mini-Versuche der Archivleiterin nach 1990, den gelegentlich anrufenden Studenten Fragen zu stellen, ob diese irgendetwas wüssten … oder … – das war wohl eher Kosmetik. Sollten schäbige Verhaltensweisen zu DDR-Zeiten über das bewusste Vergessen mit dem Ableben der „Opfer“ aus der Geschichte der Hochschule für Musik FRANZ LISZT getilgt werden, sich in Nichts auflösen?

Das war die Situation, in der beide, der neue Präsident und der neue Archivleiter, die HfM im Jahre 2010 vorfanden.

Doch wer beschloss schon vor dem Eintreffen des neuen Präsidenten und des Archivleiters sich darauf festzulegen, die lange künstlerische Tradition für die HfM in Anspruch zu nehmen, die politische Verantwortung jedoch auf die Zeit nach 1989 zu begrenzen? So ist wohl auch die Publikation von Huschke „Zukunft Musik“38 zu lesen. Oder gab es eine unausgesprochene, stillschweigende Übereinstimmung für die Positionierung der HfM in den Jahren der SED-Diktatur? Huschke hat später zu seiner Publikation erklärt, dass er sie heute so nicht mehr schreiben würde. Das spricht für ihn, wenngleich er sich mir gegenüber Jahre vorher noch anders geäußert hat.

Eine Anmerkung zum Auslauf der DDR-Diktatur: Mitarbeitern der HfM bot 1989 der sogenannte Modrow-Erlass Gelegenheit, die eigene Kaderakte39 mit nach Hause zu nehmen (!) und Unterlagen zu entfernen, neu zu schreiben, was immer der Betreffende als nicht mehr opportun empfand.40 Mit anderen Worten: Jeder konnte sich selbst seinen Persilschein ausstellen. Das erinnert etwas an die Situation nach 1945: Keiner war nach 1933 freiwillig PG41 gewesen – Geschichte wiederholt sich eben.

Ich muss noch einmal auf die Podiumsdiskussion bei Radio Lotte zurückkommen. Hildigund Neubert (Moderation) schrieb mir am 21.06.2016 darüber auch: „[…] Ich kann die Haltung der HfM nicht nachvollziehen, dass sie die damalige Disziplinierung von Wallmann nicht als politischen, möglicherweise durch die Stasi angestoßenen Vorgang erkennen wollen. Und Ich kann Professor Stölzl, den ich für einen gebildeten kulturvollen Menschen halte, nicht verstehen, dass ihm die politischen Hintergründe der Geschichte seiner Hochschule so gleichgültig sind.“ Ja, Frau Neubert hat recht: Da scheint ein Widerspruch in der Person des Präsidenten offen zu Tage zu treten. Versuchte er vielleicht auf diese von ihm „intern“ nicht beherrschbare Situation mit seinem Ausruf: