Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

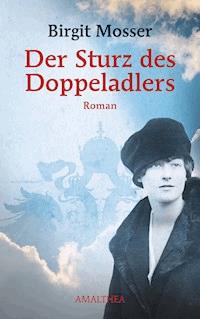

- Serie: Der Sturz des Doppeladlers

- Sprache: Deutsch

Der Untergang eines Reiches, der Aufbruch einer Gesellschaft, das Schicksal von vier Familien: die große Familiensaga zum Ende der Donaumonarchie Österreich-Ungarn, 1916. Die Donaumonarchie unter dem greisen Kaiser Franz Joseph befindet sich im dritten Jahr eines Krieges, der ohne Erbarmen geführt wird. Seine Auswirkungen treffen Menschen aus allen sozialen Schichten: Das junge Kindermädchen Berta kämpft um das Überleben ihres ledigen Kindes. Kaiserjäger Julius Holzer erlebt die Sprengung des Col di Lana an der Dolomitenfront. Architekt August Belohlavek gerät in russische Kriegsgefangenschaft. Sektionschef Ferdinand von Webern muss die Demütigung von St. Germain ertragen. In den letzten Jahren des Habsburgerreiches meistern vier Familien ihr Schicksal – und eine große Liebe gibt Hoffnung für die künftigen Generationen. Ob in Wien, Prag oder Südtirol, in Kärnten oder dem heutigen Burgenland – am Ende eines furchtbaren Krieges ist nichts mehr, wie es einmal war. Liebe und Hass, Treue und Verrat, Tod und Überleben liegen in jenen Jahren nahe beieinander. Jeder Einzelne wird vor existenzielle Fragen gestellt. Es gibt immer eine Wahl. Und sie hat immer ihren Preis.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 433

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Birgit MosserDer Sturz des Doppeladlers

Birgit Mosser

Der Sturz desDoppeladlers

Roman

AMALTHEA

Besuchen Sie uns im Internet unteramalthea.at

© 2016 by Amalthea Signum Verlag, WienUmschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEATUmschlagmotive: iStock.com und Imagno/Austrian Archives(Anonymes Frauenporträt, um 1920)Lektorat: Maria-Christine LeitgebHerstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 10,2/12,8 pt Adobe Caslon ProISBN 978-3-99050-052-1eISBN 978-3-903083-35-6

Meiner Familie

Wie kann es sein, dass allunsere Erinnerungen mit uns sterben?Oder leben sie fort?Weitergegeben, von Generation zu Generation.

1.

Wien, 30. November 1916

Die Feuchtigkeit kriecht durch ihre dünnen Schuhe. Berta fröstelt. Auf dem Weg zur Ringstraße hat sie sich vor einem Automobil in Sicherheit gebracht und ist prompt in eine Lacke gestiegen. Vor einiger Zeit hat die Sonne die morgendliche Nebelschicht durchbrochen, doch sie wärmt nicht. Die junge Frau seufzt. Wie oft schon hat sie sich vorgenommen, sich von ihrem nächsten Lohn feste Schnürstiefel zu kaufen. Doch dann ist sie wie jeden Monat zur Post gegangen und hat der Mutter Geld geschickt. Der Mutter, die ohne den Vater auskommen muss und drei hungrige Mäuler zu stopfen hat.

»Turnen können S’ woanders, Fräulein! Hier ist kein Platz!«, raunzt ein älterer Mann neben ihr.

»Entschuldigen S’ schon, bei der Kälte muss man sich doch ein bissl bewegen.« Nur nichts gefallen lassen. Das hat Berta lernen müssen, seit sie in Wien im Dienst ist. Der Alte grunzt unwillig. Das Gedränge ist einfach zu groß. Dabei hat Berta einen guten Platz ergattert: an der Ringstraße, in der ersten Reihe. Schließlich ist sie schon um zehn Uhr vormittags aufgebrochen. Wien ist heute wie verwandelt: Ämter und viele Geschäfte sind geschlossen, auf dem Ring ist der Straßenbahnbetrieb eingestellt. Die Menschen stehen dicht an dicht. Alte und junge, Männer, Frauen und Kinder. Fast alle sind dunkel gekleidet. Berta trägt eine weiße Bluse mit schwarzem Kragen zu ihrem knöchellangen, dunkelgrauen Rock, darüber ihren abgewetzten Mantel. Etwas Passenderes hat sie nicht zur Auswahl und überhaupt ist es ja nicht die Kleidung, die zählt. Sie mustert die Menschen ringsum: ernste Gesichter, kaum ein lautes Wort. Sie ist nicht besonders gut im Schätzen, doch es müssen weit über hunderttausend sein. Sie alle sind gekommen, um dem greisen Kaiser die letzte Ehre zu erweisen. Trotz Krieg, trotz des allgegenwärtigen Sterbens, trotz Hunger und Elend ist dieser eine Tod etwas Besonderes: Achtundsechzig Jahre lang hat Franz Joseph die Geschicke der Monarchie gelenkt. Jetzt, im Kriegsjahr 1916, ist er gestorben. Nicht unerwartet natürlich. Schon 1914 – kurz vor Ausbruch des Krieges – hatten die Zeitungen von einer schweren Krankheit berichtet. Vor neun Tagen, am 21. November, ist der alte Herr wirklich gestorben. Die Nachricht war ein Schock für Berta. Die Gnädigste hatte alle Dienstboten im Kaminzimmer zusammengerufen. »Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass unser geliebter Kaiser verstorben ist!« Alle waren betroffen, aber nur Berta und Josefine, der dicken Köchin, sind die Tränen gekommen. Abends in ihrem schmalen Bett hat sie wieder geweint. Sie fühlte sich, als ob ein Verwandter gestorben wäre, obwohl sie nie ein Wort mit dem alten Mann gewechselt hatte. Doch sie hatte ihn fast jeden Tag, seit sie nach Wien gekommen war, gesehen: Sie führte ihre Schützlinge, den dreijährigen Heinrich und den fünfjährigen Wolfgang, bei ihren Spaziergängen oft zum Burgtor. Dort warteten sie, das Kindermädchen und die adeligen Buben, bis die kaiserliche Kutsche vorbeifuhr. Unter Bertas Anleitung winkten die Buben und der greise Kaiser grüßte zurück. Manchmal lächelte er dabei.

Ein Raunen geht durch die Menge. »Er kommt, er kommt!«, ruft ein Schulbub neben Berta. Vor Aufregung hüpft der Kleine auf und ab, bis ihn seine Mutter zur Ruhe mahnt. Das stundenlange Warten hat sich gelohnt. Wie gut, dass sie in der ersten Reihe steht. Dann übertönen die mächtigen Kirchenglocken jedes andere Geräusch. Neben Berta hebt ein alter Mann einen kleinen Buben auf seine Schultern, sein Bruder zwängt sich an ihren Beinen vorbei. Der Klang des Generalmarsches kommt näher, die Avantgarde des Zuges verlässt schon das Burgtor. Je näher der Leichenzug kommt, umso stiller wird es. Die Männer nehmen die Hüte ab, die Frauen senken den Blick. Sogar die quengelnden Kinder schweigen. Berta starrt unverwandt auf den schwarzen, silbrig umrandeten Sarg. Hier, am Burgtor, wo sie Franz Joseph so oft gesehen hat, nimmt sie Abschied. Der Leichenwagen des Kaisers fährt an ihr vorbei, an Berta Sogl, dem Kindermädchen aus Südmähren. Sie bekreuzigt sich und spricht ein kurzes Gebet. Dann ist der Moment, an den sie sich immer erinnern wird, vorbei. Der Wagen verschwindet aus ihrem Sichtfeld, Bewegung kommt in die Menschenmenge. Ein Blick auf die Uhr. Berta erschrickt. Schon so spät. Für den Nachmittag hat die gnädige Frau Freundinnen zu sich gebeten, da soll man von den Buben nichts hören. Berta müsste um zwei Uhr in der Peter Jordan Straße sein, das ist nicht mehr zu schaffen. Der Straßenbahnverkehr ist noch eingestellt, sie wird zu Fuß gehen müssen. Quälend langsam beginnt sie, sich einen Weg durch die dicht gedrängten Menschen zu bahnen. Erst nachdem sie den Ring verlassen hat, kommt sie besser voran. Berta geht, so rasch es ihr langer, enger Rock zulässt. Ihr Atem lässt kleine Wölkchen in der kalten Novemberluft aufsteigen. Das schnelle Gehen strengt sie an. Wenn ich nur schlanker wäre, denkt die junge Frau bedauernd. Trotz der kargen Rationen hat Berta Sogl immer noch die stämmige Figur einer Bauerntochter. Als noch der Vater den Hof in Dürnholz geführt hat, ist niemand hungrig vom Tisch aufgestanden. Plötzlich hat Berta den Geschmack der Brennsuppe im Mund. Sie sieht den blank gescheuerten Tisch vor sich, den Herrgottswinkel und das Bild des Kaisers darüber. Die Mutter teilt die Suppe aus: dem Vater zuerst, dann den vier Kindern, dem Knecht und der Magd, zuletzt sich selbst. Sie schneidet dicke Schnitten Brot, ein Topf Schmalz steht auf dem Tisch. Halblaut wird das Vater Unser gesprochen. Dann endlich beginnen alle zu löffeln. Die dicke Suppe macht herrlich satt. Berta wischt sich eine Träne aus den Augen. Es wird nie wieder so sein.

Ein unangenehmes Stechen lässt Berta innehalten. Sie muss kurz verschnaufen. Sie ist ein gutes Stück vorangekommen, das Palais Liechtenstein ist schon in Sichtweite.

»Haben S’ noch weit, Fräulein? Steigen S’ ein, ich mach’ Ihnen an guten Preis!« Der Taxifahrer scheint Berta anzumerken, dass sie schon ziemlich erschöpft ist. Trotz des guten Rockes hält der Mann sie nicht für eine Dame, sondern für ein wenig begütertes Mädchen. Der abgetragene, dünne Mantel, die alten Schuhe – Taxler haben einen Blick für so etwas. Die billige Armbanduhr zeigt drei viertel zwei. Soll sie einsteigen? Wenn es rasch geht, könnte sie noch pünktlich in die Peter Jordan Straße kommen und sich die Strafpredigt der Gnädigsten ersparen. Berta hat genug Geld bei sich, das Kuvert für ihre Mutter steckt immer noch in ihrem Stoffbeutel. Gestern schon wollte sie es zur Post bringen, aber der Schalter war schon geschlossen. Sie zögert einen Moment, dann schüttelt sie den Kopf. »Dank’ schön, ich geh’ lieber!«

Die Mutter soll nicht umsonst auf das Geld aus Wien warten. Seit den Requirierungen wirft der Hof kaum das Notwendigste ab, um die Geschwister Liesl, Grete und Fritz satt zu bekommen. Die Mutter ist um jeden Kreuzer froh, der ihr für die lebenswichtigen Dinge bleibt: Petroleum, Schuhe und sogar Saatgut sind zu Kostbarkeiten geworden. Im letzten Brief hat die Mutter wieder geschrieben, wie sehr ihr die dreißig Kronen geholfen haben, die Berta im September geschickt hat. Der Zorn der Gnädigsten wiegt gering dagegen.

Vielleicht bin ich über die Stufen schneller, denkt Berta und lenkt ihre Schritte in Richtung Strudelhofstiege. Normalerweise bleibt die junge Frau auf den Stufen immer stehen und genießt den Ausblick. Heute hastet sie ohne Unterbrechung hinauf. Sie weiß, dass es achtundfünfzig Stufen sind, das hat ihr die Gnädigste einmal erklärt. Ein bedeutendes Bauwerk des Jugendstils, das der berühmte Bürgermeister Lueger errichten ließ. Berta hat die näselnde Stimme der Gräfin noch im Ohr. Sie hat geredet, als ob die Strudelhofstiege ihr gehören würde, dabei war sie nur bei der Eröffnung vor sieben Jahren dabei gewesen.

Eine halbe Stunde später biegt Berta endlich in die Peter Jordan Straße ein. Rasch noch am Türkenschanzpark vorbei, dann ist sie endlich am Ziel. Die Villa Hohenstein ist ein imposantes Gebäude, vielleicht eines der schönsten der ganzen Straße. Ein herrschaftliches, dreistöckiges Anwesen mit terrakottafarbener Fassade und weißen Fensterläden. Mit seinen Erkern und Türmchen kommt es Berta immer noch wie ein Märchenschloss vor. Nur das Relief von Kaiser Franz Joseph und Kaiser Wilhelm II., das der Graf kurz nach Kriegsausbruch anbringen ließ, stört diese Illusion. Das weiß lackierte Gartentor quietscht ein wenig, als es Berta aufstößt. Als sie den Vorgarten durchquert, klopft ihr das Herz bis zum Hals.

Zögernd betritt Berta die Eingangshalle und schließt die Türe so leise wie möglich. Weibliche Stimmen dringen aus dem Salon, die kleine Gesellschaft ist schon im Gange.

»Da sind Sie ja endlich, Berta. Über eine Stunde zu spät. Die Damen sind schon eingetroffen. Diese Pflichtvergessenheit wird ein Nachspiel haben!« Die Gräfin spricht leise, aber ihre grünen Augen blitzen vor Wut. Charlotte von Hohenstein ist erst einunddreißig Jahre alt, doch ihr herrschsüchtiges Gehabe lässt sie wesentlich älter wirken.

»Gnädige Frau, entschuldigen Sie vielmals, ich …«

»Schweigen Sie! Ich will nichts hören. Darüber wird noch zu sprechen sein«, schneidet ihr die Gräfin das Wort ab. »Machen Sie, dass Sie an die Arbeit kommen. Die Buben sind unruhig. Wegen ihrer Nachlässigkeit musste ich sie in die Küche schicken. Bringen Sie die Kinder in ihr Zimmer. Ich erwarte, dass sie sich ruhig beschäftigen.«

»Sehr wohl, gnädige Frau!«, antwortet Berta und macht einen kleinen Knicks. Ruhig beschäftigen, als ob sich ein Dreijähriger und ein Fünfjähriger für eine nennenswerte Zeit ruhig beschäftigen könnten. Trotz ihrer matronenhaften Mutter sind Wolfi und Heini aufgeweckte, kleine Buben: immer in Bewegung, ständig den Mund offen, immer einen Schabernack im Kopf. Aber die Gnädigste weiß nicht viel von ihren Söhnen, schließlich verbringt sie kaum Zeit mit ihnen. Froh, der Gegenwart der Gräfin entfliehen zu können, verlässt das Kindermädchen die Eingangshalle.

»Berta, endlich bist wieder da! Wo warst denn so lange?« Wolfi, der ältere der Brüder, läuft ihr entgegen, dicht gefolgt von Heini. Schon spürt sie klebrige, kleine Hände an ihrem guten Rock. Große, braune Augen, lange, schwarze Wimpern, hellblonde Haare – Wolfgang von Hohenstein ist ein besonders hübsches Kind. Heinrich sieht wie eine Miniaturausgabe seines großen Bruders aus. Auch wenn die Gräfin noch so ein Drachen ist, wenn Berta ihre Buben sieht, geht ihr das Herz auf.

»Weißt, wir dürfen die Frau Mama nicht stören. Da sind wir zur Josefine gegangen. Sie tut grad Bohnen kochen! Und vorher haben wir sie in kochendem Wasser eingeweicht, damit die Würmer …«, erklärt der Fünfjährige eifrig.

»Wir haben die Würmer totgemacht«, unterbricht Heinrich aufgeregt.

»Und die Josefine hat die Viecher weggegossen. Jetzt sind die Bohnen sauber!«, reißt der Ältere wieder das Wort an sich.

»Es ist a Schand’, was ma heutzutag’ den Kindern zum Essen geben muss. Wenn i an früher denk’ …«, sagt die alte Köchin bekümmert.

»Denk net, es hilft ja nix. Wir können nix ändern, nur arbeiten. Net jammern vor den Buben!«, antwortet Berta. Dann wendet sie sich den Brüdern zu: »Wo ihr jetzt so tüchtig gewesen seid’s, können wir ja wieder spielen gehen!«

»Wir sind doch noch nicht fertig. Wir müssen doch noch …«, wendet Wolfgang ein.

»Heut’ wollt ma doch die elektrische Eisenbahn aufbauen. Habt’s das schon vergessen?«, lockt Berta. »Aber zuerst die Händ’ waschen!« Ein neues Abenteuer. Schon sind die Buben aus der Türe. »Leise!«, ruft ihnen Berta nach und wendet sich zum Gehen.

»Da ist a Brief für dich kommen, Berta!«, sagt Josefine und greift in ihre Schürzentasche. Für Sekunden starrt die junge Frau auf das abgegriffene, kleine Kuvert. Es trägt nicht die ordentliche Handschrift ihrer Mutter. Es trägt nicht die flüchtige Handschrift von Franzl. Es ist eine fremde Schrift. Ihr Herz beginnt zu rasen. Nein. Bitte nicht. Nicht er. »I komm’ z’ruck. I versprich’s!«, hat er am Bahnhof gesagt und gelächelt. Bertas Hand zittert, als sie den Umschlag an sich nimmt. Dann stürzt sie den Buben hinterher. Den Brief kann sie erst öffnen, wenn sie alleine ist.

*

Wien, 30. November 1916

»Wissen Sie, Cerny, es gibt schon merkwürdige Zufälle«, sagt Ferdinand von Webern zu seinem Nachbarn. Wie alle Trauergäste, die im Stephansdom auf den Beginn der Einsegnung warten, flüstert er. »Ich hatte noch einen Termin für eine Audienz beim verewigten Kaiser. 21. November, zehn Uhr. Ich hatte es einem jungen Juristen versprochen. Ludwig Zink, ein tüchtiger Beamter, stammt aus Prag wie Ihre Frau Gemahlin. Kennen Sie ihn zufällig?« Der Angesprochene schüttelt den Kopf.

»Aber ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe Zink zum aufgebahrten Franz Joseph gebracht. Wir haben gemeinsam ein Vater Unser gebetet.«

Leopold Cerny, wie von Webern Sektionschef im k. und k. Ministerium für Äußeres, scheint die Geschichte nicht sonderlich zu interessieren. Unbeteiligt mustert er die Eintreffenden. Hofbeamte und Polizisten kontrollieren die Passierscheine und führen die Trauergäste in die Kirche, um ihnen ihre Plätze zuzuweisen. Würdenträger und Uniformierte aus allen Teilen der Monarchie, vereinzelt Damen mit langen, schwarzen Schleiern füllen die Reihen.

Behutsam schließt von Webern den Deckel seiner goldenen Taschenuhr. Vor fünfzig Minuten, kurz nach ein Uhr mittags, hat er den Dom betreten. Das Gedränge auf dem Stephansplatz war enorm, doch die Menschen benahmen sich ruhig und diszipliniert. Von draußen dringt Glockengeläut in den Dom. Jetzt wird in der Hofburgkapelle der Sarg gehoben, der Trauerzug setzt sich wieder in Bewegung. Von Webern seufzt. Laut Protokoll wird es noch etwa eine Stunde dauern, bis der Sarg den Stephansdom erreicht. Im dritten Kriegsjahr bietet das Kaiserreich allen Glanz auf, den es zu bieten hat. Es ist eine Demonstration. Der deutsche Kronprinz Wilhelm, König Ludwig von Bayern, deutsche Fürsten und andere gekrönte Häupter verbündeter Staaten werden dem Sarg folgen. Kaiser Wilhelm hat einen Kranz mit weißen Orchideen am Sarg seines toten Freundes niedergelegt. Er hat Wien bereits wieder Richtung Hauptquartier verlassen. Sein Sohn, der Thronfolger, repräsentiert das Deutsche Reich und die Freundschaft zwischen den Bündnispartnern. Die Welt soll sehen, dass die Achse Wien-Berlin auch in der nächsten Generation gesichert ist.

Die vier Kronleuchter im Mittelschiff sind durch elektrisches Licht erleuchtet, auch auf den Altären leuchten Glühbirnen. Sonst ist der Dom in graues Halbdunkel gehüllt. Trotz der vielen Menschen herrscht eine weltabgewandte, unnatürliche Stille. Auch Cerny starrt unverwandt ins Leere und schweigt. Von Weberns Blick schweift durch die Kirche. Bunte Uniformen, hohe Orden, Hochadel, Kirchenfürsten. Wer im Reich Rang und Namen hat und in irgendeiner Beziehung zum Kaiser gestanden war, ist gekommen. Viele scheinen ehrlich um den alten Mann zu trauern. Er wurde sechsundachtzig Jahre alt. Um siebenundsechzig Jahre älter als Max. Max, der sich mit neunzehn Jahren freiwillig zur Front gemeldet hat. Max, der drei Monate später tot war. Gefallen für Kaiser und Vaterland. Von Webern hat plötzlich einen bitteren Geschmack im Mund. Es ist nichts geblieben von seinem Ältesten. Nicht einmal ein Grab, an dem man trauern könnte. Ein Brief. Eine Totenmesse. Und die Erinnerung, die ihn und Amelie ein Leben lang quälen wird.

Cerny stößt ihn sanft in die Seite. Alle Köpfe sind jetzt zum Riesentor gewandt. Die Geistlichen gehen dem Trauerzug entgegen, leiser Chorgesang erklingt. Als der Sarg auf einem Katafalk abgesetzt wird, setzen murmelnde Gebete ein. Nach der Einsegnung wird der Sarg durch ein Spalier von Bischöfen Richtung Ausgang getragen. Jetzt erst ist die kaiserliche Familie zu sehen, sie muss den Dom durch einen anderen Eingang betreten haben. Kaiser Karl trägt die Uniform eines Feldmarschalls, Kaiserin Zita ist tief verschleiert. Zwischen ihnen, an der Hand geführt, geht der vierjährige Franz Joseph Otto in einem weißen Kleidchen mit schwarzer Schärpe. Ob der Bub schon versteht, was hier vorgeht? Was wird aus Österreich geworden sein, wenn der kleine Blondschopf den Thron besteigen wird? Von Weberns Blick fällt auf den jungen Kaiser Karl, forschend, als fände er in den weichen Zügen des Neunundzwanzigjährigen eine Antwort. Wird dieser Mann seinen Aufgaben gewachsen sein? Der Beamte weiß, dass Karl nicht zum Monarchen erzogen worden ist. Auch war er in den letzten Jahren nicht an den Regierungsgeschäften beteiligt. Immer noch hielt der greise Franz Joseph die Zügel in der Hand. Karl besuchte unterdessen verschiedenste Frontabschnitte und sprach den Soldaten Mut zu. Seine persönliche Tapferkeit und seine Liebe zu Österreich stehen außer Frage. Doch er steht vor riesigen Problemen: Nicht nur, dass sich Österreich-Ungarn mit unzähligen Staaten im Krieg befindet, auch im Inneren brodelt es. Zu Kriegsbeginn sah es so aus, als ob die gemeinsamen Feinde den Nationalismus im Inneren zum Schweigen bringen würden. Doch jetzt, im dritten Kriegsjahr, ist sich Ferdinand von Webern nicht mehr so sicher. Zwar kämpft die überwiegende Mehrheit der fremdsprachigen Soldaten treu und tapfer für das Kaiserhaus, doch im Falle einer österreichischen Niederlage könnte sich die Lage rasch ändern. Wer bekennt sich schon zu einem besiegten Staat? Von Webern schüttelt den Kopf, wie um die trüben Gedanken zu vertreiben. Noch ist es nicht soweit. Noch besteht Hoffnung.

*

Dolomitenfront, 30. November 1916

»Nicht schießen! Erst auf mein Kommando!«, zischt Julius Holzer. Der Oberleutnant beobachtet die nahenden Italiener durch einen Feldstecher. Seine Augen sind zu Schlitzen verengt, er atmet flach und gepresst. Im Schützengraben ist es gespenstisch ruhig. Jeder weiß, dass die nächsten Minuten entscheidend sind. Der junge Tschurtschenthaler bewegt stumm die Lippen. Er betet wie vor jedem Gefecht. Wird es ihnen noch einmal gelingen, die anstürmenden Italiener zurückzuschlagen? Julius Holzer rückt das Fernglas ein wenig zurecht. Er sieht kleine, schwarze Punkte, Ameisen gleich, die sich unaufhörlich die steile Felswand hinaufschieben. Er muss sie noch näher kommen lassen, um mit den ersten Maschinengewehrsalven möglichst viele auszuschalten. Noch hundert Meter. In wenigen Augenblicken wird sich die Stille des Berges in ein ohrenbetäubendes Inferno verwandeln. Ein letzter Blick auf die Männer. Wer wird sterben? Wer wird überleben? Oberleitner und Kufner, die Richtschützen der MGs, starren unverwandt auf ihre Ziele. Die Männer halten ihre Gewehre umklammert. Der kleine Tschurtschenthaler hat aufgehört zu beten. »Feuer frei!« Holzers Kommando zerreißt die Stille, gefolgt vom Geknatter der Maschinengewehre. Der Kaiserjäger hat gut geschätzt: Die erste Garbe sitzt. Dutzende der Angreifer fallen. Einige stürzen ab, anderen gelingt es, sich auf dem kargen Felsboden festzukrallen. Ihre Kameraden steigen über die Verletzten. Weiter, nur weiter. Die Verwundeten können erst nach der Schlacht geborgen werden, wenn sie dann noch leben.

»Verflucht! Ladehemmung!« Kufner reißt verzweifelt am MG-Gurt. Vergeblich, das Maschinengewehr blockiert. Die Alpini kommen näher, viel zu nahe. Julius Holzer erkennt ihre Hüte, hört ihre Stimmen. »Avanti! Avanti Savoia!«, treibt sie ein Offizier an. Neben dem Oberleutnant sackt ein Soldat lautlos zusammen. Jäger Brugger, ein blonder Maturant aus Innsbruck. Holzer bückt sich, sieht in weit aufgerissene, ungläubige Augen. Ein kleines, rundes Loch in der Stirn – das ist alles. Kopfschuss. Vor drei Tagen kamen Stahlhelme mit dem Nachschub. Nach zwei Jahren Krieg erhalten auch die österreichischen Soldaten den unentbehrlichen Kopfschutz. Dreiundzwanzig Stück für vierundzwanzig Mann. Es wurde gewürfelt, der Neunzehnjährige hat verloren. Für den Bruchteil einer Sekunde denkt Julius Holzer an den Brief, den er an die Mutter schreiben muss. Ihr Sohn musste sterben, weil wir keinen Stahlhelm für ihn hatten. Nein. Er wird lügen, wie immer in den Briefen an die Hinterbliebenen. Dann ist der Moment vorbei. Er nimmt dem Toten das Gewehr aus der Hand und legt an.

Die Waffen schweigen, doch noch ist die Stille nicht in die Berge zurückgekehrt. Das Gebrüll und Gewimmer der Verwundeten gellt durch die Stellung. Die Felswände scheinen die Schmerzensschreie zigfach zurückzuwerfen. Oberleutnant Holzer zählt: zwei Tote, der junge Brugger und Schwingshackl, der Mundharmonikaspieler. Ein Schwerverletzter: Karl Außerhofer, ein Bauer aus Sexten. Vater von drei kleinen Kindern. Der Sanitäter presst ihm eine Kompresse auf den Bauch. In Sekunden färbt sie sich tiefrot. Es werden drei Briefe werden. Drei Lügen. Holzer tritt seine Zigarette aus und kniet sich neben den Verwundeten. »Na, Karl, bald kann dich deine Frau im Lazarett besuchen!«

Der Sextner schüttelt matt den Kopf. »Der Brief … die Frau …«, würgt er heraus und versucht, in seine Uniformtasche zu greifen.

»Beruhig dich, Karl.« Holzer zieht ein zerknittertes Stück Papier aus der Brusttasche des Mannes. »Ich nehme den Brief. Aber du wirst sehen, in ein paar Tagen kann ich ihn dir zurückgeben.«

»Dös … Amulett … für’n Luis …«, stößt Außerhofer hervor. Er tastet nach Holzers Hand und führt sie zu seinem Hals. »Nehmen S’ …« Die dünne Goldkette ist nass vor Schweiß. »Sie werden es bekommen, Karl. Ich verspreche es!« Der Familienvater bewegt die Lippen, aber es kommen keine Worte mehr. Seine Hände klammern sich an die schmutzige, graue Felddecke. Der Oberleutnant löst die verkrampften Finger von dem groben Stoff und schiebt sie behutsam in seine Hand. Gleich hast du es überstanden, denkt er. Die eiskalten Finger zucken noch ein paar Mal, dann hält Julius Holzer die Hand eines Toten.

»Herr Oberleutnant, lassen S’ mich Ihren Arm anschauen!«, reißt ihn der Sanitäter aus seinen Gedanken. Der Oberjäger sieht, wie mitgenommen der junge Offizier ist: Der Ärmel seiner Uniformjacke ist durchgeblutet, jemand hat ihm mit einem Taschentuch einen Notverband angelegt. Die blonden Haare kleben schweißnass an der Stirn, dunkle Schatten liegen unter den Augen.

»Das hat Zeit. Es ist nur ein Streifschuss, schon abgebunden.«

»Die Wunde muss gereinigt werden und Sie brauchen einen neuen Verband!«

»Später.« Holzers Stimme lässt keinen Widerspruch zu. »Sind alle Männer versorgt?«

»Die Unsrigen ja, aber irgendwo schreit noch einer.« Richtig. Das Gebrüll ist jetzt leiser, die Pausen länger. Der Verwundete ist erschöpft. Holzer sucht mit dem Feldstecher den Horizont ab. Ein Bündel Mensch, hilflos im Stacheldrahtverhau der österreichischen Stellung gefangen. Scheinbar wagen es die Italiener nicht, ihren Kameraden zu bergen.

»Los, Reiter, holt den armen Teufel her!«, befiehlt der Oberleutnant und betritt die Kaverne, die den Österreichern als Behausung dient. Die Männer sind gerade dabei, den kleinen Ofen einzuheizen. Es ist düster, eng und stickig im Unterstand, doch er schützt ein wenig vor der beißenden Kälte. Schon jetzt, Ende November, sind die Temperaturen quälend niedrig und sie werden noch weiter fallen. Die Ausrüstung ist völlig unzureichend. Manche Soldaten verfügen nur über Papierschuhe, eine Erfindung der Kriegsproduktion. Andere haben keine Handschuhe. Die Wachen müssen in kurzen Abständen abgelöst werden, trotzdem sind Erfrierungen an der Tagesordnung.

Erschöpft lässt sich Julius Holzer auf eine Munitionskiste sinken, die als Sitzgelegenheit dient. Gerade als er nach dem Feldtelefon greift, um dem Abschnittskommandanten Meldung zu machen, schleppen zwei Jäger den Verwundeten herein, einen jungen Alpino. Er hat seinen Hut verloren, die braunen Locken sind zerzaust. »Andrea«, murmelt Holzer und starrt seinem Cousin ungläubig ins Gesicht. Die Männer legen ihn so vorsichtig wie möglich auf die nächste Bettstelle. Er schlägt die Augen auf.

»Julius.« Auch der Alpino erkennt seinen Verwandten.

»Jetzt … bin ich dein Gefangener. Aber nicht … nicht lange …« Blutiger Schaum steht auf seinem Mund. Andrea Bertoldi. Der Cousin aus dem Trentino. Der Sohn der Tante, die nach Rovereto geheiratet hat. Der österreichische Staatsbürger, der zum glühenden Italiener wurde. Der junge Mann, der sich den Alpini anschloss, um gegen seine ehemaligen Landsleute zu kämpfen.

»Unsinn, der Sanitäter wird dich verbinden und dann …« Julius Holzer spricht nicht weiter. Wie er das ewige Lügen hasst. Reiter knöpft den grau-grünen Uniformrock auf. Das Geschoss hat den Brustkorb getroffen. Blut, Schweiß und Schmutz sind zu einer klebrigen Masse geworden. Bei jedem Atemzug kommt helles, frisches Blut dazu. Lungenschuss. Reiter schüttelt stumm den Kopf. Hoffnungslos. Den Verband kann man für einen anderen Verwundeten sparen.

»Was stehen Sie herum? Verbinden Sie den Mann endlich!«

»Aber Herr Oberleutnant …«

»Das ist ein Befehl!«

Reiter murmelt etwas Unverständliches und beginnt, die Wunde notdürftig zu säubern. Gedankenverloren beobachtet Julius Holzer ihn. Er hat schon einmal zugesehen, wie Andrea eine Wunde gereinigt wurde. Die Hände seiner Mutter wischen Blut und Schmutz von einem aufgeschlagenen Bubenknie. Ihre Stimme ist weich und beruhigend. Sie fährt ihrem Neffen durch die braunen Locken und gibt ihm ein Stück Zucker. Der Schmerz ist vergessen. Als sie aus dem Haus stürmen, lachen sie schon wieder.

»Wie ist es eigentlich, einen Verräter zum Cousin zu haben?« Andrea ist aus der kurzen, gnädigen Ohnmacht erwacht. Seine Augen sind klarer geworden, seine Stimme fester.

»Du hast getan, was du für richtig gehalten hast.«

»Du verdammter Heuchler! Battisti wurde hingerichtet, nachdem ihr Kaiserjäger ihn gefangen genommen habt. Ein Italiener aus dem Trentino, der sich der Armee seines Vaterlandes angeschlossen hat. Ein Verräter, nicht wahr? Warst du stolz, als du das Foto seiner Leiche gesehen hast? Ich habe gehört, dass die österreichischen Soldaten es wie eine Trophäe herumreichen.« Seine Stimme zittert vor Empörung und Erschöpfung.

»Andrea, bitte, du sollst dich nicht aufregen.«

»Spar dir dein Mitleid. Antworte mir: Hast du dieses widerliche Foto gesehen?« Wieder steht blutiger Schaum auf Andreas Mund, trotz der Kälte ist seine Stirn nass vor Schweiß.

Josef Lang, der sein Opfer für den Fotografen zur Schau stellt. Er lächelt dabei. Ein feistes, böses Lächeln.

»Ja, ich habe es gesehen. Es ist abstoßend.«

»Es ist die Fratze Österreichs. Dieses Ungetüms, das halb Europa beherrschen will. Aber es wird sterben, das Ungetüm. Wie euer alter Kaiser, der heute in Wien begraben worden ist.« Andreas Augen glänzen fiebrig.

»Hasst du uns wirklich so sehr?«

»Nicht dich, Julius, nicht die Tante. Die Sommer bei euch waren …« Seine Worte sind kaum noch zu verstehen. Das letzte Aufbäumen ist vorbei. Julius beugt sich über Andrea und tupft ihm den blutigen Schaum vom Mund. »Schreib meiner Mutter, Juli!« Ein letzter pfeifender Atemzug, dann werden Andreas Augen starr. Juli, der Kosename aus Kindertagen. Das bleiche Gesicht seines Cousins verschwimmt vor Oberleutnant Holzers Augen.

*

Wien, 30. November 1916

»Mir ist kalt, Mama!« Die elfjährige Gusti steht in der Mitte des Salons und sieht ihre Mutter vorwurfsvoll an. Sie ist ein hübsches, kleines Ding mit schwarzen Locken, braunen Augen und einer vorwitzigen Himmelfahrtsnase. Sie hat die Unterlippe ein wenig vorgeschoben wie immer, wenn ihr etwas missfällt. »So kann ich nicht lernen«, setzt sie hinzu. Ernestine Belohlavek seufzt und legt den Tintenstift zur Seite. Sie war gerade dabei, ihrem Mann August einen Brief zu schreiben. Das Kind hat ja recht. Es ist wirklich kalt in dem großen Haus. Es verfügt über fünf Schlafräume und mehrere Salons, aber es ist überall gleich ungemütlich. In jedem der Wohnräume steht ein eleganter Ofen, doch es fehlt an Heizmaterial. So weit ist es schon gekommen, denkt Ernestine bitter. Die Kinder frieren und man kann nichts dagegen tun. Das wenige Holz, das Marie, das Hausmädchen, herbeischafft, muss streng eingeteilt werden. Welcher ist der kleinste Raum? Plötzlich hat die dreifache Mutter eine Idee. Etwas ungewöhnlich, aber machbar. »Schick mir Marie, Kind. Sie soll den Badezimmerofen einheizen!«

Nachdem Ernestine die entsprechenden Anweisungen gegeben hat, setzt sie sich wieder an den kleinen Sekretär aus Nussholz. Sie liebt diesen Platz: Der Tisch steht in einem Erker, von dem man eine wunderbare Aussicht auf den Schönbrunner Schlosspark hat. Ihr Blick wandert über die kahlen Bäume. Heute ist selbst der Park so trostlos wie ihre Gedanken. Was soll sie nur schreiben? Dass die Familie im eigenen Haus friert? Dass die Lebensmittel hinten und vorne nicht reichen, um die Kinder satt zu bekommen? Dass nicht genügend Geld da ist, um die Villa zu erhalten? Wut steigt in ihr auf. Nichts von all dem würde August interessieren. Sie nimmt die goldgerahmte Fotografie ihres Mannes zur Hand, die auf dem Sekretär steht. Ein untersetzter, stiernackiger Mann in der Uniform eines Husaren-Oberleutnants wirft ihr einen ernsten, forschenden Blick zu. Seufzend stellt Ernestine Belohlavek das Bild zurück. Seit zwanzig Jahren ist sie mit diesem Mann verheiratet und doch ist er ihr fremd geblieben. August ist ein kühler, distanzierter Ehemann. In seinen Briefen geht es nie um Gefühle, nie um Sehnsucht oder Liebe, immer nur um das Vaterland und den Krieg. Nie fragt er, wie es ihr geht. Nie fragt er, wie es den Kindern geht. Schließlich hat es den Reserveoffizier auch nicht gekümmert, was aus der Familie, was aus seinem Architekturbüro werden würde, als er sich freiwillig an die Front gemeldet hat. Seine Pflicht. Seine Ehre. Das ist es, was zählt. Ernestine schreibt nichts von ihren Sorgen. Sie berichtet, dass Karl im Gymnasium gute Noten bekommt. Dass Sophie wunderschön Klavier spielt. Dass Gusti immer hübscher wird. Über sich selbst verliert sie kein Wort.

»Komm doch auch, Mama. Im Badezimmer ist es jetzt himmlisch warm.« Seit das Mädchen ins Lyzeum geht, lernt es nicht nur Französisch, sondern auch die typischen Backfischausdrücke.

Warum nicht, denkt die Mutter, ein bisschen Wärme kann nicht schaden. Im Badezimmer angekommen, bietet sich ihr ein komischer Anblick. Ihre Tochter sitzt im Wintermantel in der Badewanne, einen Schal um den Hals und ein Vokabelheft auf den Knien.

»Ich rutsche ein bisschen, dann passt du auch noch rein, Mama!«, sagt Gusti liebevoll.

»Danke, Kind, ich nehme den Hocker.« Glücklicherweise ist der Raum für ein Badezimmer ziemlich groß. Ernestine Belohlavek findet immer noch, dass die hellrosa Kacheln an der Wand und die schwarzen Bodenfliesen einen besonders hübschen Kontrast bilden. Der letzte Schrei, hatte ihr der Innenausstatter versichert, als die Villa eingerichtet wurde. Ursprünglich hätten es lindgrüne Fliesen sein sollen, aber sie waren nicht lieferbar. Unvorstellbar, worüber man sich vor fünf Jahren noch den Kopf zerbrochen hat.

»Wo Sophie nur so lange bleibt? Es wird ja schon dunkel. Die Beisetzung muss doch schon zu Ende sein.« Gusti wollte ihre ältere Schwester unbedingt begleiten, doch die Mutter war hart geblieben. Die Elfjährige ist zu ungebärdig, um alleine mit ihrer um sechs Jahre älteren Schwester zu einer solchen Massenveranstaltung zu gehen. Sie selbst konnte die Mädchen nicht begleiten, weil Karl mit hohem Fieber im Bett liegt. »Dabei habe ich den Kaiser so oft getroffen!«, hatte ihre Jüngste protestiert. Unwillkürlich muss Ernestine lächeln. Sie sieht Gusti vor sich, als wenn es gestern gewesen wäre: als Fünfjährige im rosa Kleidchen mit einer großen Schleife in den dunklen Locken. Sie führte ihre Jüngste ausnahmsweise selbst zum täglichen Spaziergang nach Schönbrunn, weil das Kindermädchen krank war. Sie hatten gerade das Haus verlassen, als der Kaiser durch eine grüne Türe auf die Maxingstraße trat. »Du musst einen Knicks machen, Gusti!«, raunte sie ihrer Tochter zu. Der Knicks misslang, sah aber so drollig aus, dass Franz Joseph auf sie zukam und der Kleinen über die Haare strich. Danach strebte er weiter, in Richtung Gloriettegasse.

»Sicher war er auf dem Weg zur Schratt. Der Kaiser hat ihr ja eine Villa in der Gloriettegasse geschenkt. Und die grüne Türe hat er eigens einbauen lassen, um von Schönbrunn möglichst direkt hin spazieren zu können!«, hatte eine gute Bekannte behauptet. Bei Teegesellschaften und anderen Gelegenheiten tuschelten die Damen, dass der Kaiser eine Beziehung zu ›der‹ Schratt, einer ehemaligen Schauspielerin, unterhalte. Ernestine Belohlavek hält nicht viel von Tratschgeschichten. Jedenfalls haben sie und die Kinder den Kaiser noch öfters in der Maxingstraße getroffen. Und wenn schon, denkt die dreifache Mutter, der arme Mann hätte sich ein bisschen Freude in seinem Leben verdient gehabt. Sie überlegt gerade, ob Katharina Schratt unter den heutigen Trauergästen war, als die Türe aufgeht.

»Sophie, endlich. Wo warst du nur so lange? Ich habe mir Sorgen gemacht!«

»Entschuldige bitte, Mama! Es hat länger gedauert als ich dachte.«

»War die Zeremonie sehr ergreifend? Du bist ja ganz blass, Kind!« Sophie, die im Gegensatz zu ihrer kleinen Schwester die blonden Haare und blauen Augen ihrer Mutter geerbt hat, sieht tatsächlich mitgenommen aus. Als sie die Mutter darauf anspricht, wird sie rot. Einen Moment scheint sie zu zögern, dann sagt sie: »Ich muss mit dir sprechen, Mutter. Alleine …«

»Ist in der Stadt etwas vorgefallen? Hast du dich mit Marie Theres gestritten?« Die Schulfreundin hat Sophie in die Stadt begleitet. Da die beiden Siebzehnjährigen dauernd zusammenstecken, gibt es hin und wieder Streit.

»Es hat nichts mit Marie Theres zu tun«, antwortet Sophie und verlässt das Badezimmer.

»Immer muss sie Geheimnisse vor mir haben«, schmollt ihre kleine Schwester.

»Ich frage dich später die Vokabeln ab!«, sagt Ernestine Belohlavek und folgt ihrer älteren Tochter. Sie findet Sophie in ihrem Zimmer. Sie sitzt auf ihrem Bett und starrt unverwandt aus dem Fenster. Tränen rinnen über ihre Wangen.

»Was ist passiert, um Gottes Willen?«

Sophie antwortet nicht. Es ist still in dem hübschen Jungmädchenzimmer.

»Du wolltest mir doch etwas erzählen, Kind? Also, was ist es? Vielleicht der erste Liebeskummer? Als ich in deinem Alter war …«

»Ich bin schwanger«, stößt Sophie hervor. Drei Worte, die zwischen den weißen Schleiflackmöbeln und Porzellanpuppen seltsam unwirklich klingen. Dann scheint alle Energie aus dem jungen Mädchen gewichen zu sein. Sie sagt nichts mehr. Auch ihre Tränen sind versiegt. Wieder sind ihre Augen auf den dunklen Garten gerichtet. Was sie heute erlebt hat, kann sie ihrer Mutter nicht, kann sie niemandem erzählen. Die Demütigung. Die Schande. Die Scham. Sie hatte die Adresse aus der Zeitung. Eine Annonce, in der eine Frau »Rat und Hilfe für Damen« anbot. Nie hätte sie es gewagt, Dr. Roth, den Hausarzt der Familie, zu kontaktieren. In dem Blatt war auch eine Adresse angegeben, eine Mietskaserne in Simmering. Zögernd geht sie den schmutzigen Stiegenaufgang hinauf. Die Wohnung besteht nur aus einem Raum und einer Küche. Zwei andere Frauen warten mit ihr in dem Zimmer, das offenbar als Wohn- und Schlafraum und gleichzeitig als Wartezimmer dient. Sie sprechen kein Wort miteinander. Auch die grobschlächtige Frau, die in der Küche auf sie wartet, ist wortkarg. Sie bedeutet Sophie, sich auf den schmierigen Holztisch zu setzen. Dann untersucht sie das Mädchen, routiniert und grob. »500 Kronen, wann’st es weg haben willst. Keine Raten«, sagt die Frau lakonisch. Sophie starrt die Dicke entsetzt an, dann flieht sie aus der Wohnung. Jetzt sitzt sie in ihrem Kinderzimmer und schweigt.

Erst langsam löst sich Ernestine Belohlavek aus ihrer Erstarrung. »Das … das ist doch nicht möglich. Du warst doch nie … nie allein …« Sie kann nicht weitersprechen. Ein lediges Kind. Eine Katastrophe für eine höhere Tochter, eine Katastrophe für eine bürgerliche Familie. Wenn August davon erfährt!

»Es war in Ungarn, Mutter, als ich die Tante besucht habe … Sie hat ein Fest gegeben, mir zu Ehren. Da war ein Leutnant …«

»Wie konntest du das tun? Hast du den Verstand verloren?« Ernestines Stimme klingt schrill. Sophie schweigt. Was soll sie auch antworten? Es war wie ein Rausch. Der Ballsaal, der trotz des Krieges hell erleuchtet war. Die Musik. Leutnant Imre Kis. Die goldenen Schulterstücke seiner Husarenuniform leuchteten, seine Augen blitzten. Er erzählte vom Krieg, von fernen Ländern, von fremden Völkern. Er überschüttete sie mit Komplimenten. Und sie tanzte, wie sie nie zuvor in ihrem Leben getanzt hatte. Noch ein Tanz. Noch ein Likör. So ging es bis in die frühen Morgenstunden – bis sie wie durch ein Wunder unbeobachtet waren.

»Hast du nicht an deine Familie gedacht? Wenn Vater das erfährt …«

Sophie zuckt zusammen. Der Vater, streng und unnachgiebig. Der Vater, vor dem sie sich schon als kleines Kind gefürchtet hat. Der Vater, der ihren Bruder prügelt und seine Töchter mit Nichtachtung straft. Ihr Mund wird trocken vor Angst. Die Tränen schießen ihr wieder in die Augen. Sie sieht zart und verletzlich aus. Das dumme Kind, denkt Ernestine Belohlavek. Sie wird ihre Tochter nicht im Stich lassen. Die Mutter setzt sich neben Sophie und nimmt sie in den Arm. »Wir werden eine Lösung finden!«, sagt sie und streicht ihr über die Wange.

2.

Wien, 30. November 1916

Die hölzerne Treppe knarrt wie jeden Abend, wenn Berta zu ihrer Dachkammer hinaufsteigt. Endlich sind die Buben eingeschlafen, endlich kann sie sich in ihr Zimmer zurückziehen. Sie greift in die Tasche ihrer Schürze und tastet nach dem Brief. Die fremde Handschrift kann nur Schlimmes bedeuten: verwundet, vermisst oder tot. »Lieber Gott, lass ihn nicht tot sein. Alles, nur das nicht!« Ein hastig gemurmeltes Stoßgebet, dann ist die junge Frau in ihrer Kammer. Mit zitternden Fingern zündet sie eine Petroleumlampe an und reißt das Kuvert auf. »Sehr geehrtes Fräulein, es ist meine traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen …« Das Papier entgleitet ihren Händen. Die enge Kammer scheint sich zu drehen. Nein. Nein. Ein Irrtum, eine Verwechslung. Er hat doch gesagt, er kommt zurück. Er hat es versprochen. Im Prater. Im Bett. Am Bahnhof. Berta starrt auf das gerahmte Foto auf dem kleinen Nachtkästchen. Ein ernster, junger Mann in Uniform, aufgenommen am letzten Tag des Fronturlaubes. »Damit i was hab’ von dir!«, hat sie Franzl gedrängt. Es war ein kleiner, billiger Fotograf in Mariahilf, der mit dem Trennungsschmerz Geld verdient hat. »Wie viele Abzüge wünschen der Herr? Für das Fräulein natürlich, für die Eltern und vielleicht für die Geschwister?«, fragte der Fotograf beflissen. Sie hatten es eilig, das Geschäft zu verlassen. Noch zwei Stunden bis zur Abfahrt. Jede Minute war kostbar. Hand in Hand gingen sie ziellos durch die Straßen. Es wäre noch so vieles zu sagen gewesen, aber sie schwiegen. Plötzlich blieb Franzl stehen. »Wenn i z’ruckkomm’, heirat’ ma!« Es war keine Frage, es war eine Feststellung. Sie sagte »Ja« und kam sich dumm dabei vor.

»Berta, der Heini weint so! Er ist schon ganz rot im Gesicht. Du musst kommen!« Der fünfjährige Wolfi steht plötzlich mitten in der Kammer und schaut ganz verstört. Verständnislos starrt Berta das Kind an. Sie hat den Kleinen nicht kommen gehört. Tot. Tot. Tot, hämmert es in ihrem Kopf. Kein Wiedersehen. Keine Hochzeit. Keine Kinder. Keine Zukunft.

»Berta! Du sollst kommen! Der Heini …« Der Bub versucht, sie vom Bett zu ziehen. »Du weinst ja auch. Was ist denn?«

Langsam löst sich die Erstarrung. Dem Dreijährigen muss es schlecht gehen, sonst hätte es sein Bruder nicht gewagt, sie zu holen.

»Ich … komm’ schon. Vielleicht hat er nur schlecht geträumt.«

Wolfi schüttelt den Kopf. »Ich glaub’, der Heini hat hohes Fieber. Er sagt so komische Sachen.« Erst jetzt fällt Berta auf, dass der Bub vor Kälte zittert.

»Rasch jetzt. Du wirst selber krank werden, wenn’st bloßfüßig und im Nachthemd herumrennst.«

Gemeinsam gehen sie hinunter. Schon auf der Stiege hört Berta das Schluchzen. Die Gnädigste, die ihr Schlafzimmer in einem anderen Flügel des Hauses hat, wird davon nicht gestört. Wolfi hat recht gehabt. Der Dreijährige ist hochrot im Gesicht und weint bitterlich. Die kleine Hand ist glühend heiß.

»Ganz ruhig, mein Herzi Binki, jetzt bin i ja da!«, flüstert Berta und streicht dem Buben die feuchten Haare aus der Stirn. »Sei schön brav und hör auf zu weinen!« Das Schluchzen wird leiser und verstummt schließlich. »Berta, Berta«, murmelt der Kleine und drückt sich fest an das Kindermädchen.

»Ich hab’ das Christkindl gesehen!« Die blauen Augen glänzen unnatürlich und das rundliche Kindergesicht ist ganz verschwollen. Scharlach? Mumps? Heinrich ist ein schwächliches Kind. Eine schwere Infektion kann lebensgefährlich für ihn sein. Die Angst um den Kleinen verdrängt ihren eigenen Schmerz.

»Da irrst dich, Bub, das Christkindl kommt doch erst in a paar Wochen. Jetzt machst schön die Augen zu und i hol’ was, damit’s dir bald besser geht!« Einige Minuten später kehrt Berta in das Kinderzimmer zurück. Fieberthermometer, Lavor, Essig, Handtücher, fiebersenkende Tropfen – das muss vorerst genügen. Heini ist in einen unruhigen Schlaf gefallen und wacht auch nicht auf, als Berta die Temperatur misst. 41 Grad, höher als befürchtet. Die Gnädigste muss geweckt werden. Sie muss entscheiden, ob noch in der Nacht Dr. Wurzinger gerufen wird oder ob man bis morgen warten soll. Das Fieber muss jedenfalls runter. Mühsam flößt Berta dem Buben die bittere Medizin ein und macht ihm Wadenwickel. Dann eilt sie zu den Schlafräumen der Herrschaft. Als Berta den langen Korridor entlanggeht, ist der Gedanke wieder da: Er kommt nicht zurück. Nie wieder.

Stunden später sitzt Berta bei ihrem Schützling und wacht über seinen Schlaf. Immer noch umklammert Heini ihre Hand, doch er atmet jetzt ruhig und regelmäßig. Die Gnädigste hat nach Dr. Wurzinger schicken lassen. Kurz darauf, um ein Uhr nachts, kam der alte Herr ins Haus, freundlich und bescheiden wie immer. Mit seinem weißen Spitzbart, dem Zwicker und dem altmodischen Anzug erinnerte er Berta an den Gemeindearzt in Dürnholz, ihrem Heimatdorf.

Keine Infektionskrankheit, soweit er das so kurz nach dem Ausbrechen beurteilen könne; wahrscheinlich habe sich der Kleine eine schwere Halsentzündung zugezogen. Freilich, das Fieber müsse gesenkt werden. Die Essigpatscherln seien genau das Richtige, hat der Arzt sie gelobt. An jedem anderen Tag hätte Berta diese Anerkennung gefreut, aber heute zogen die freundlichen Worte an ihr vorbei. Gleichgültig, alles ist gleichgültig. Zwei Stunden ist es her, dass sich der alte Arzt wieder verabschiedet hat, nicht ohne zu versichern, dass er bald wieder nach dem Rechten sehen werde. Berta legt ihre Hand auf die Stirn des kleinen Patienten. Sie ist verschwitzt, aber relativ kühl. Das Fieber ist gesunken, Gott sei Dank. Es muss mitten in der Nacht sein, aber Berta ist hellwach. Die Bilder in ihrem Kopf lassen keine Müdigkeit zu. Es sind schreckliche Bilder. Franzl mit zerfetztem Bauch. Franzl mit zerschossenem Gesicht. Franzl mit abgetrennten Beinen. »Er war sofort tot«, hat der Offizier geschrieben. Bestimmt steht etwas Ähnliches in allen Briefen an Angehörige. Barmherzige Lügen für Mütter, Ehefrauen, Bräute und Schwestern. Ob sie ihn überhaupt begraben konnten? Oder liegt er steif gefroren irgendwo im russischen Schnee? Tränen laufen über Bertas Wangen. Der Damm ist gebrochen. Sie weint und weint, lautlos, um die Buben nicht zu wecken. Sie fühlt sich allein wie nie zuvor in ihrem zwanzigjährigen Leben. Als Berta aufsteht, um das Kinderzimmer kurz zu verlassen, wird ihr schwindlig. Ihr Mund ist wie ausgedörrt. Sie geht in die Küche, um einen Schluck Wasser zu trinken. Berta lässt ein Glas volllaufen, als sie es in der benachbarten Kammer rumoren hört. Wenig später erscheint die Köchin, schlaftrunken und grantig.

»Was machst du um die Zeit in der Küche, Berta?«

»Der Heini ist krank. Der Dr. Wurzinger war da, Gott sei Dank nix Ernstes. Das Fieber ist herunten … aber i kann net schlafen …«

»Sei froh, wenn’st dich hinlegen kannst. Seit die Maria nimmer da ist, muss i auf meine alten Tag’ alles allein machen. Um drei in der Früh anstellen gehen, bei der Kälte. Na, das is kein Leben in mein’ Alter.«

Wenigstens lebst du noch, in deinem Alter, will Berta die Köchin anfahren. Aber sie tut es nicht. »Was musst denn holen?«

»Brot und Milch. Gestern hab’ ich ka Brot mehr kriegt, nach drei Stund’ anstellen. Zwei Frauen waren noch vor mir, da is einer ausse kommen und hat g’sagt, es gibt nix mehr. Angeblich kommt heut a Lieferung von der Anker-Brotfabrik.«

Kaum ist der Gedanke da, spricht ihn Berta schon aus: »Gib ma die Marken. Ich geh’, i kann eh net schlafen.«

Alles ist besser als diese entsetzlichen Bilder im Kopf. Der Weg durch das nächtliche Wien, das Anstellen, die Kälte. Josefine, froh wieder in ihr Bett zu können, fragt nicht viel.

Als Berta in die Nussdorferstraße einbiegt, sieht sie die Wartenden schon von Weitem. Eine scheinbar endlose Reihe von Menschen drängt sich vor der Markthalle. Ein rascher Blick auf die Uhr. Erst halb vier und so viele sind schon da. Beklommen beschleunigt die junge Frau ihre Schritte. Wenn es heute wieder kein Brot gibt, werden die Kinder kein Frühstück haben. Es ist kein Krümel mehr da, auch keine Milch mehr. Sie selbst musste ohne einen Bissen aus dem Haus. Der Hunger rumort in ihrem Magen. Das Glas Wasser konnte ihn nur für eine halbe Stunde lindern. Endlich hat sie die Schlange erreicht. Es ist ein trauriger Anblick. Alte, verhutzelte Frauen mit Umschlagtüchern, Kinder mit tief liegenden Augen und zerrissenen Schuhen, verhärmte Mütter mit Säuglingen auf dem Arm. Die Frau vor Berta versucht, ein wimmerndes Baby zu beruhigen. Vielleicht spürt sie den mitleidigen Blick des Kindermädchens. »Z’haus hob i noch drei Buam. Hoffentlich schlofens’. Wissen S’, wie des losgangen is mit der Anstellerei haben an die Leit vorlassen mit an Buzl. Aber jetzt …« Die Fremde macht eine hilflose Handbewegung. Die ältere Frau vor ihr dreht sich um: »Wann a jede ihren Bankert mitnehmat, kemmat jo gar niemand anderer mehr dran!«

Das goldene Wiener Herz.

Endlich kommt Bewegung in die Wartenden. Der Bäcker hat aufgesperrt, die Leute drängen in das Geschäft. Alle sind durchfroren, müde und hungrig. Platz um Platz rückt Berta vor. Sie hat sich geirrt. Auch hier kann sie ihren Gedanken nicht entkommen. Ob er noch einmal satt geworden ist, so richtig satt, bevor er gefallen ist? Die Zwanzigjährige weiß, dass auch die Soldaten an der Front hungern. »Wann’s den ganzen Tag ka’ Menage geb’n hat, vergisst ma auf alles andere. Sogar auf die Angst vorm nächsten Angriff. Da denkt ma nur mehr ans Essen«, hat der Franzl einmal erzählt. Damals hat Berta begonnen, von ihren Rationen etwas abzusparen, um ihm hin und wieder ein Paket schicken zu können. »Liebesgaben« wird das in der Zeitung und auf Plakaten genannt, doch Berta brauchte keine patriotischen Appelle, um an ihren Franzl zu denken. Das Mehl für ein paar Weihnachtskekse hat sie schon zusammengespart. Kekse, die Franzl nie essen wird. Plötzlich stehen wieder Tränen in ihren Augen. Die alte Frau, die gerade mühsam aus dem Geschäft humpelt, ist ganz verschwommen. Sie hat einen halben Laib Brot an ihren hageren Körper gepresst. Die Alte stolpert, das Brot rutscht ihr aus dem Arm und fällt auf die Straße. Ein Bub – vielleicht elf, zwölf Jahre alt, mit kurz geschorenen Haaren und einer viel zu kurzen Hose – springt aus der Reihe, bückt sich, nimmt den Laib – und rennt davon. »Gib ma mei Brot z’ruck, Rotzbua! Vier Stunden hob i mi angstellt!« Vergeblich, das Kind ist schon um die Ecke verschwunden. Die Alte macht sich davon, Resignation und Hass im Blick. Sie weiß, dass sie heute kein Brot mehr bekommen wird.

In dem kleinen Verkaufsraum ist es warm, wenigstens etwas. Die Leute schieben und drängen. Berta hält die Marken und das abgezählte Geld fest umklammert. Wenn hier etwas zu Boden fällt, hat man kaum eine Chance, es wieder aufheben zu können. Fünf Wartende sind noch vor Berta. In den Regalen liegen nur noch wenige Brote. Drei Stück muss sie bekommen, der Haushalt samt Personal ist groß. Hoffentlich geht sich das noch aus. Wenn es hier nur nicht so stickig wäre. Der schäbige Hut des alten Mannes vor ihr scheint sich plötzlich zu bewegen. Nein, das ganze Geschäft schwankt. Das Brot, denkt Berta noch, dann wird ihr schwarz vor Augen.

Der scharfe Geruch von Lysoform ist das Erste, was Berta bemerkt. Benommen schlägt die junge Frau die Augen auf. Eine Krankenschwester beugt sich über sie: »Madl, was machst denn für Sachen? Wir ham ja glaubt, du wachst gar nimmer auf! Den ganzen Weg daher warst weg …«

»Wo bin ich denn?«

»Im Allgemeinen Krankenhaus. Du bist ohnmächtig word’n und einer hat die Rettung g’holt. Wie geht’s jetzt?«

»Mir war plötzlich so schwindlig. Dann weiß i nix mehr …«

»Vielleicht is es der Hunger. Bist ja ganz g’spitzt und blass. Wann hast gess’n?«

»Gestern, des Nachtmahl. A Supp’n.«

»Na, i bring’ dir a Stückl Brot und an Tee. Hoffentlich kommst dann wieder auf die Beine, wir haben kane Betten mehr. Aber a Arzt wird dich scho’ anschauen …«

Der Arzt, ein überschlanker, großer Mann mit weißem Kittel und müdem Gesicht, wäscht sich die Hände. »Sie können sich wieder anziehen!« Dann schweigt er. Die Stille macht Berta Angst.

»Was ist mit mir?« Sie streift sich den Rock über und kommt hinter dem Paravent hervor.

»Früher hätte ich gesagt, Sie sind guter Hoffnung. Heute bin ich mir nicht mehr sicher, ob das die angemessene Bezeichnung für Ihren Zustand ist, Fräulein.« Es liegt kein Vorwurf in seinem Blick.

»Guter Hoffnung … was …?«

»Sie sind schwanger!«

Bertas Gedanken beginnen zu rasen. Der letzte Urlaub. Sie wollte nicht, obwohl er schon so oft danach gefragt hatte. »Vielleicht ist es unsere letzte Gelegenheit«, hat er gesagt und sich weggedreht. Sie wusste, dass er recht hatte und plötzlich waren ihr die Drohungen des Pfarrers, die Warnungen der Mutter egal. Dann ist es eben Sünde, dachte sie trotzig und nahm seine Hand. Und dann vergaßen sie den verfluchten Krieg für eine einzige, wunderbare Nacht.

*

Wien, 23. Dezember 1916

»Von Solenau, die Post zu mir und keine Störungen!« Ferdinand von Webern lässt die hohe, weiße Türe zum Vorraum seines Amtszimmers geräuschvoll ins Schloss fallen. Mit raschen Schritten durchquert der Sektionschef den Raum. Im k. und k. Ministerium des Äußeren sind auch die Vorzimmer groß und elegant. Der Sektionschef passt in diese Umgebung: Der Einundsechzigjährige ist dezent, aber makellos gekleidet. Der Schnurrbart, weiß meliert und aufgezwirbelt, sitzt perfekt. Der Sekretär, ein älterer Herr im mausgrauen Anzug mit ebensolchen Haaren, erhebt sich und nickt beflissen. »Sehr wohl, Herr Sektionschef! Wie Herr Sektionschef wünschen.« Ohne den Mann eines weiteren Blickes zu würdigen, geht von Webern in sein Zimmer, lässt sich in seinen Schreibtischsessel sinken und lockert den steifen, weißen Kragen. Was bildet sich dieser Czernin eigentlich ein? Seit gestern im Amt und gleich die ganze Außenpolitik des Reiches umkrempeln wollen. Natürlich, er weiß den jungen Kaiser hinter sich und das verleiht ihm Selbstvertrauen. Aber das ist noch lange kein Grund, einen langgedienten Sektionschef abzukanzeln wie einen dummen Schulbuben. Trotz gelockertem Kragen hat Ferdinand von Webern immer noch ein beklemmendes Gefühl in der Brust. Er geht zum Fenster, öffnet es und atmet tief ein. Die kalte Luft tut gut. Sein Blick fällt auf die gegenüberliegende Hofburg. Im Gegensatz zum greisen Franz Joseph, der seine letzten Jahre nur mehr im Schloss Schönbrunn verbracht hat, residiert und regiert der junge Karl zuweilen im Amalientrakt der Hofburg. Er ist ein Mann von wechselnden Entschlüssen, auch und gerade in seiner Personalpolitik. Von Webern seufzt. Ob der junge Kaiser mit dem Grafen Czernin den richtigen Mann zum Außenminister gemacht hat? Vor rund zwei Stunden haben die Kollegen und er selbst im grauen Ecksalon auf ihren neuen Minister gewartet. Die Spannung war mit Händen zu greifen. Ein Kollege rutschte unruhig wie ein Schüler auf dem mit blau-goldener Seide bezogenen Stuhl herum, ein anderer trommelte mit den Fingern auf den Tisch. Czernin erschien mit Verspätung. Er versuchte, die Stimmung aufzulockern: In diesem Raum habe schon der große Metternich gespeist, von hier aus sei er über eine gusseiserne Brücke in sein »Paradeisgartl« gegangen, um dort bei schönem Wetter zu frühstücken. Die Atmosphäre blieb trotzdem steif. Beim Hinausgehen raunte Cerny: »Wahrscheinlich will er auch als großer Staatsmann in die Geschichte eingehen!«

Von Webern schließt das Fenster. Er tritt zum Zigarrentischchen, wählt sorgfältig eine Virginia aus, kappt die Spitze und will sie gerade anstecken, als er die Stimme seines Kollegen Cerny aus dem Vorzimmer hört. Er geht ihm entgegen.

»Herr Sektionschef von Webern möchte nicht …!«, sagt von Solenau gerade und wird rot, als er seinen Chef sieht.

»Aber das gilt doch nicht für meinen alten Freund Cerny. Komm weiter, mein Lieber!«, fällt ihm von Webern ins Wort.

Die beiden Sektionschefs lassen einen verwirrten Sekretär zurück.

»Ich würde dir gerne einen Kognak anbieten, Cerny, aber der Krieg hat uns auch um dieses Vergnügen gebracht. Also, Kollege, was sagst du zu unserem neuen Minister?«

Sie nehmen auf der schweren, braunen Ledergarnitur Platz.

»Neue Besen kehren gut, nicht wahr? Besonders, wenn man das spezielle Vertrauen des Kaisers genießt. Czernin war ja schon Franz Ferdinands Protegé. Und seit er aus Bukarest zurück ist, der Herr Botschafter a. D., ist er noch arroganter geworden.«

»Seine Mission auf dem Balkan muss ihm zu Kopf gestiegen sein. Weißt du, was er gesagt haben soll? Der arme kleine Kaiser bedürfe zu Beginn seiner Regierung besonderer Fürsorge. Seiner Fürsorge, meint er damit natürlich.«

»Ja, von Webern, Graf Czernin sieht sich wohl schon als nächsten Ministerpräsidenten. Er ist maßlos ehrgeizig.«

»Wenn er sich da nicht verrechnet. Der junge Kaiser schenkt sein Vertrauen schnell, aber ebenso rasch kann man es wieder verlieren.«

»Momentan müssen wir jedenfalls mit ihm auskommen, Cerny. Das wird nicht leicht sein. Ist dir aufgefallen, wie nervös und fahrig er bei der Besprechung war?«

»Sein Ton war völlig unpassend. Ich habe deine Zurückhaltung bewundert.«

»Schau, der Graf Czernin ist jetzt der dritte Minister des Äußeren in vier Jahren. Und wir sind immer noch im Amt. Natürlich ärgert man sich, aber dann schluckt man es hinunter. Wir haben wichtigere Probleme als die Launen des Ministers!«

»Allerdings. Die Lage am Isonzo …«

»Dein Ältester ist an der Isonzofront?«, fällt von Webern wieder ein.

»Kurt liegt momentan im Lazarett in Bruneck. Er …« Cerny stockt einen Moment, dann gibt er sich einen Ruck. »Kurt hat bei der letzten Offensive ein Aug’ verloren!«

»Schrecklich, das tut mir außerordentlich leid. Richte ihm bitte meine besten Wünsche aus! Er kennt mich ja bestimmt noch«, antwortet von Webern und denkt: Wenigstens lebt er noch. Max ist tot.