19,99 €

Mehr erfahren.

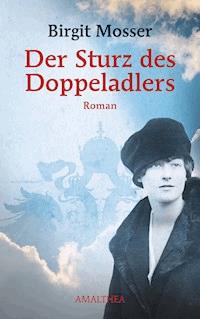

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Österreich, März 1938. Ein tiefer Riss geht durch die Bevölkerung: Nationalsozialisten, Sozialdemokraten und die Anhänger der austrofaschistischen Regierung stehen einander verfeindet gegenüber. In dieser turbulenten Zeit versuchen vier Familien zu ihren Überzeugungen zu stehen und dennoch ihr persönliches Glück zu bewahren. Aus Freunden werden Feinde. Jede Entscheidung hat ihren Preis. Denn ein Krieg steht bevor, der das Schicksal einer ganzen Generation prägen wird … Das dramatische Finale der großen österreichischen Familiensaga. "Nach ihrem ersten Roman ›Der Sturz des Doppeladlers‹ hat Birgit Mosser die Geschichte Österreichs weitergeschrieben – mehr ›mittendrin‹ geht schwer." Peter Pisa ("KURIER") "Ein grandioses Porträt dieser Zeit" Leserstimme

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Birgit Mosser

Die Stunde der Wölfe

Roman

Gefördert von der Stadt Wien Kultur

Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at

© 2021 by Amalthea Signum Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT

Umschlagabbildungen: Burgtheater, Wien © Votava/Imagno/picturedesk.com; junges Paar © ullstein bild – Hanns Hubmann/Ullstein Bild/picturedesk.com

Lektorat: Martin Bruny

Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten

Gesetzt aus der 10/12,8 pt Adobe Caslon Pro

ISBN 978-3-99050-179-5

eISBN 978-3-903217-66-9

Meinen Eltern.Ihre ersten Erinnerungen liegen in den Kriegsjahren.

»The past is not dead. It’s not even past.«William Faulkner

Inhalt

TEIL EINS (1938–1940)

I. Wien, 1. Jänner 1938

II. Wien, 10. März 1938

III. Wien, 11. März 1938, 00:40 Uhr

IV. Wien, 29. März 1938

V. Wien, 7. Oktober 1938

VI. Dachau, 13. Februar 1939

VII. Wien, 3. September 1939

TEIL ZWEI (1943–1945)

VIII. Waldviertel, 9. Jänner 1943

IX. Wien, 23. Juli 1944

X. Redl-Zipf, Oberdonau, 23. Februar 1945

EPILOG

FAMILIENAUFSTELLUNG

DANK

TEIL EINS(1938–1940)

I.

Wien, 1. Jänner 1938

Ein kühler Luftzug weht durch das offene Fenster. Berta fröstelt. »Sie feiern das neue Jahr.« Ihre schmale Hand deutet vage auf den erleuchteten Nachthimmel. Immer wieder explodieren Feuerwerkskörper.

Lois nickt. »Ja, die Menschen hoffen. Wie jedes Jahr.«

»Hoffen? Worauf?« Bertas Stimme ist leise, fast zaghaft.

»Darauf, dass das Leben besser wird. Dass man gesund wird, Arbeit findet oder eine Braut …« Das Schmunzeln auf seinem Gesicht verschwindet so schnell, wie es gekommen ist. »Wir hoffen doch auch. Viktor …«

»Er sitzt immer noch in Wöllersdorf. Zum zweiten Mal schon.« Bertas Stimme hat einen schrillen Klang angenommen. Eine Strähne hat sich aus ihrem sorgfältig gesteckten Haarknoten gelöst. Sie ist weiß. Es ist die verfluchte Angst. Die Angst hat Berta vor der Zeit altern lassen.

Er versucht ein aufmunterndes Lächeln. »Sie werden auch ihn gehen lassen müssen, du wirst sehen. Er ist ja nicht einmal verurteilt.«

»Einfach weggesperrt. Dabei ist er doch erst einundzwanzig. Viki war noch ein halbes Kind, als sie ihn geholt haben.«

»Alt genug, um zu schießen.« Lois’ Blick ist kühl geworden. »’34 ist er relativ schnell wieder draußen gewesen. Und was tut der dumme Bub? Geht zu den Kommunisten. Ich habe ihn gewarnt. Wieder und wieder, aber er …«

»Du machst ihm Vorwürfe? Ausgerechnet du?« Berta starrt ihren Mann, den Sozialdemokraten, fassungslos an. Haare und Schnurrbart sind im Gefängnis grau geworden, tiefe Falten zeichnen sein Gesicht. Nur die wacklige Brille ist immer noch dieselbe. Er ist ihr fremd geworden. »Was haben sie nur aus dir gemacht? War das der Preis für deine Entlassung?«

Lois weicht einen Schritt zurück. 852 Tage im Zuchthaus, weil er zu seiner Überzeugung gestanden ist. 852 Tage auf acht Quadratmetern zu dritt in einer Einmannzelle. Berta meint es nicht so. Sie ist halb verrückt vor Sorge um ihr Kind. Er versucht, die Fassung zu bewahren. »Preis?«, antwortet er langsam. »Wie meinst du das?« Die unterdrückte Wut macht seine Stimme heiser.

Berta zögert. Vielleicht ist sie zu weit gegangen. »Du warst doch immer so … überzeugt. Es gibt Dinge, die sind richtig, auch wenn sie gegen das Gesetz sind. Das waren deine Worte! Und jetzt … Seit du wieder da bist …«

Der Bub hätte statt mir heimkommen sollen. Das wäre ihr lieber gewesen. Der Gedanke versetzt Lois Obernosterer einen Stich. Viktor, Bertas »lediges Kind«, das er adoptiert hat und liebt wie einen leiblichen Sohn.

»Freut dich das denn gar nicht?« Es liegt kein Vorwurf in Lois’ Blick, nur Schmerz. »Ich kann doch wohl nichts dafür, dass die hohen Herren beschlossen haben, dass ich keine Gefahr mehr bin. In ihrer Güte haben sie mir drei Monate erlassen, als Weihnachtsgeschenk sozusagen. Du wirst doch nicht wirklich glauben, dass das etwas geändert hat?«

Berta weiß nicht, was sie antworten soll. Ihr Blick ist auf das Gesicht geheftet, das sie so gut kennt. Er ist alt geworden, ihr Lois. Alt und müde. Aber die braunen Augen haben noch den gleichen warmen Glanz, sogar jetzt. Er versteht nicht, wie sehr sie den Buben vermisst. Sie denkt jeden Morgen nach dem Aufwachen an Viki und jeden Abend vor dem Einschlafen. Und unzählige Male dazwischen. Einmal im Monat besucht sie ihn, dann sitzen sie in der überfüllten Baracke, die sie zu hassen gelernt hat, und dürfen sich nicht berühren. Tränen steigen in Bertas Augen.

»Komm«, sagt Lois begütigend und greift nach ihrer Hand. Sie ist eiskalt. »Du holst dir ja hier noch den Tod!« Bertas Tränen berühren ihn, besänftigen ihn. Sie ist keine Frau, die leicht weint. Das Leben hat sie abgehärtet. Sie weiß ja nichts von Viktors Veränderung, kann es ja nicht wissen. Mit einer energischen Bewegung schließt der ehemalige Nationalratsabgeordnete das Fenster und zieht die Vorhänge zu. Wenn man nur die Welt aussperren könnte aus der Wohnung. Aus dem Leben. »Setzen wir uns noch ein bisserl zusammen. Irgendwo werden wir doch noch einen Schluck Wein haben, um auf das neue Jahr anzustoßen!«

Folgsam wie ein kleines Kind lässt sich Berta zu dem geblümten Lotterbett führen, das bei Tag als Sitzbank dient. Hier hat Viktor zuletzt geschlafen. Wieder rollen Tränen über ihre Wangen.

Lois öffnet die Seitentür der schweren, nussbraunen Anrichte und nimmt eine Flasche Zweigelt heraus. Mit dem kümmerlichen Rest, den Berta sorgsam aufgespart hat, kann er nur ein Glas füllen. Er reicht es Berta mit einem zaghaften Lächeln. »Er ist ein guter Bub, unser Viki. Und er wird bald heimkommen! Darauf trinken wir.«

Berta nimmt einen Schluck, atmet tief durch und trinkt dann noch einmal. Das ungewohnte Getränk scheint sie zu beruhigen, die Tränen versiegen. Sie gibt ihrem Mann das Glas zurück. »Und wir trinken auf deine Heimkehr, Lois. Endlich! Ich hab es schon nimmer geglaubt.« Fremd oder nicht fremd, er ist ein guter Mann.

Plötzlich sieht sie den jungen Lois vor sich. 1917, am Schottentor. Sie hatte Dienstschluss, die letzte Straßenbahn wurde eingezogen. Da stand er: blass, dünn, in einer schäbigen Uniform. Aber seine Augen leuchteten. »Ich hab’s bekommen!«, rief er ihr entgegen und schwenkte eine braune Arzneiflasche. Ein schleimlösendes Mittel für Viki, das in den Apotheken fast nirgendwo mehr vorrätig war. Er musste ganz Wien danach abgesucht haben, trotz seiner Beinverletzung.

»Liebes, wo bist du denn mit deinen Gedanken?«

»Ich hab nur an früher gedacht. An den Krieg. Wie wir uns nach meinem Dienst getroffen haben … Wie du mir den Hustensaft gebracht hast«, murmelt Berta abwesend. »Du warst immer gut zu Viktor, immer.«

Lois sieht seine Frau lange an. »Er ist wie ein Sohn für mich, das weißt du doch.« Sie darf es nicht erfahren. Es würde ihr das Herz brechen.

Die goldene Uhr auf der Anrichte schlägt Viertel nach zwölf.

»Jessas, wo hab ich nur meine Gedanken! Ich hab ja noch eine Flasche Sekt, zur Feier des Tages. Die hab ich extra aufgehoben für heute!« Bertas sentimentale Stimmung scheint unvermittelt verflogen zu sein. Sie erhebt sich und verschwindet durch das Vorzimmer Richtung Küche.

Lois nimmt einen Schluck Wein und lässt seinen Blick durch das Zimmer wandern. Seit siebzehn Jahren sind wir jetzt schon hier. Emmi war erst drei Monate alt, Viktor ein kleiner Bub. Er hat immer schon gefunden, dass zu viele Möbel in dem Raum stehen: in der Mitte ein quadratischer, ausziehbarer Esstisch mit vier Sesseln, an den Wänden die Anrichte, ein wuchtiger Bücherschrank und Viktors Lotterbett. Schwere, dunkelbraune Stücke – altdeutsch, wie es in Mode war. Berta hat sie stolz ausgesucht, und er hat sie gekauft, obwohl sie schon damals nicht seinen Geschmack trafen. Es war rührend, zu sehen, mit welcher Freude sie die Wohnung einrichtete. Später, als er in den Nationalrat gewählt wurde, blieben sie im Metzleinstaler Hof. Diese glückliche Zeit ist in weite Ferne gerückt. Wenn Berta nicht beim Herrn Chefredakteur in Döbling putzen würde, könnten wir uns auch die Gemeindewohnung nicht leisten, denkt Lois verbittert. Er hasst das Gefühl, dankbar sein zu müssen.

Aus der Küche dringen allerlei Geräusche, anscheinend muss Berta den Sekt erst umständlich suchen. Lois’ Blick bleibt an den gerahmten Fotografien auf der Anrichte hängen: das Hochzeitsbild. Berta im geborgten Brautkleid, er selbst in Uniform mit einer weißen Rose im Knopfloch. Wie schön sie war, wie jung. Wie glücklich wir waren, trotz Krieg und Not. Emmi bei der Erstkommunion. Ein kleines Mädchen mit dicken braunen Zöpfen in einem weißen Kleidchen und einem süßen Zahnlückenlächeln. Viktor, stolz im blauen Hemd mit rotem Halstuch. Beides hatte er zum zwölften Geburtstag bekommen. Endlich war er alt genug, um bei den Roten Falken mitzutun. Ein herziger Bub mit einem vorwitzigen Blick und einem runden Kindergesicht.

Quietschend öffnete sich die Zellentür. Zeit für den täglichen Rundgang im Hof des Grauen Hauses. »Raus mit euch«, knurrte Wallaschek, der alte Wärter. Lois wollte mit den beiden anderen die Zelle verlassen. »Du net«, raunte der Uniformierte. Er war bei allen Gefangenen für seinen rauen Umgangston und seine menschliche Art bekannt. »Für dich hab i a Überraschung!« Mit diesen Worten zog er Viktor in den kleinen düsteren Raum. »Des is’ doch dei Bua, net wahr?« Ohne eine Antwort abzuwarten, schlug der Gefängniswärter die Zellentür zu. Vater und Sohn waren allein.

»Viki … Was tust du hier? Warum …«

Viktor schüttelte den Kopf und legte den Finger auf den Mund. Die Wände könnten Ohren haben.

Die Frage erstarb auf seinen Lippen. Wie erwachsen er geworden war. Der Bub war im Sommer ’34, wenige Monate nach den Februarkämpfen, aus dem Anhaltelager entlassen worden. Siebzehn war er damals, eingeschüchtert und ängstlich. Jetzt stand ihm ein junger Mann gegenüber. Lois wies auf seine schmale Pritsche, und sie hockten sich eng nebeneinander.

»Was hat du ausg’fasst, Vater?«

»Zwei Jahr’, die drei Monat U-Haft haben s’ angerechnet. Wegen Hochverrat.« Es lag keine Bitterkeit in der Stimme des ehemaligen Abgeordneten.

»Des hast mir zu verdanken. Wenn i dir net so viel erzählt hätt’ von den Genossen …« Der Neunzehnjährige warf seinem Vater einen schuldbewussten Blick zu.

Trotz ihrer tristen Lage musste Lois schmunzeln. »Überschätz dich net, Bua. Ich weiß schon selbst, was ich tu. Und jetzt sag endlich, was passiert ist. Ich hab geglaubt, du bist bei deiner Mutter und deiner Schwester.«

Viktor schüttelt den Kopf. »Schon lang nimmer. Die Schweine lassen einen doch net in Frieden leben.« Das junge Gesicht ist kantig geworden. Nervös streicht seine Hand über die kratzige Bettdecke. »Wir müssen uns wehren«, zischt er. Viktor flüstert, aber seine Worte prasseln wie Schläge auf Lois ein. »Verbieten, verhaften, verprügeln – alles lassen wir mit uns machen. Ihr Alten seid’s viel zu lasch. Hochverrat? Du? Was hast du schon g’macht, außer gescheit reden.« In Viktors Blick lag eine Kälte, die er nicht kannte.

»Bub, was ist denn mit dir. Du machst mir ja direkt Angst …« Lois legte die Hand auf den Unterarm seines Sohnes.

Viktor schüttelte ihn unwirsch ab. »Was die Faschisten bei uns aufführen, ist ja nur der Anfang. Sie üben erst, mit Wöllersdorf und ihren lächerlichen Prozessen. Warte nur, bis …«

»Der Anfang? Bist du übergeschnappt? Die Partei ist verboten, es gibt keine freien Wahlen, keine Gewerkschaften …« Lois gab sich keine Mühe, leise zu sprechen.

»Die Partei ist verboten«, äffte Viktor ihn nach. »Weißt du denn nicht, was draußen im Reich passiert? Was in Dachau passiert?« Ohne eine Antwort abzuwarten, sprach er weiter. Eindringlich, hastig. »Dort schinden die Nazis ihre Gegner zu Tode. Dort …« Viktor verstummte. Was Felix, der deutsche Kamerad, erzählt hatte, war zu grauenhaft. Irrtümlich aus dem KZ entlassen, flüchtete er ins nahe Österreich und schloss sich ihrer Gruppe an. Nur ein einziges Mal berichtete er über den Lageralltag. Über Demütigungen und Prügel, über Hunger und Zwangsarbeit. Nie würde Viktor die panische Angst im Gesicht des Mannes vergessen. Nie.

»Ich weiß«, murmelte Lois müde.

»Du weißt es?«, stieß Viktor fassungslos hervor. »Du weißt es und tust nichts als … reden?«

»Aber, um Gottes willen, was sollen wir denn tun? Bei uns in Österreich …«

»Kämpfen, zum Teufel. Zurückschlagen.« Er ballte seine schmale Faust so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Mit allen Mitteln. Eine andere Sprache verstehen die Nazischweine nicht. Und unsere Faschisten auch nicht!« Hass verhärtete seine Gesichtszüge und ließ Viktor viel älter als neunzehn aussehen. »Du musst nichts sagen, Vater. Ich weiß, ihr alten Sozis könnt’s des net. Das war ja schon im Februar ’34 so. Unsere Führer sind über die Grenz’ verschwunden und haben uns im Stich g’lassen. Aber ich …«

»Du? Um Gottes willen, Viktor, mach deine arme Mutter nicht noch unglücklicher. Gewalt erzeugt immer noch mehr Gewalt.«

Viktor erhob sich so abrupt, dass die eiserne Pritsche wackelte. »Nur damit du es weißt, Vater, ich bin seit über einem Jahr Mitglied der Kommunistischen Partei.« Der Satz war auf Hochdeutsch gesprochen, es klang seltsam förmlich und fremd. Viktor machte einen Schritt auf die Tür zu. Erst als ihm wieder bewusst wurde, dass er den Raum nicht verlassen konnte, wandte er sich wieder seinem Vater zu. »Wir lassen uns nicht ohne Gegenwehr einsperren und umbringen. Wir kämpfen!«, zischte er leise. Seine Augen blitzten vor Wut und Trotz.

»Du bist ja eing’schlafen!« Berta rüttelt ihn sanft am Oberarm.

Lois schlägt die Augen auf. Keine Zelle, kein Viktor neben ihm. Er ist daheim bei seiner Frau.

»Schau, ich hab den Schampus endlich gefunden. Ich hab ihn zu gut versteckt.«

Wenn Berta lächelt, hat ihr Gesicht immer noch etwas Mädchenhaftes. Sie füllt die geschliffenen Sektschalen und reicht ihm ein Glas. »Den hat mir der Herr Doktor g’schenkt, zu Weihnachten. Aufmerksam, nicht?«

Lois nickt schweigend. Es stimmt, die Familie Molden war immer anständig zu Berta. »Der Herr Doktor« zahlt mehr Lohn als üblich und hat Berta und Emmi sogar die Wohnung erhalten, als man sie nach den Februarkämpfen auf die Straße setzen wollte. Trotzdem ist es Lois zuwider, dass Berta als Haushaltshilfe arbeiten muss. Er weiß genau, dass Ernst Molden zur politischen Prominenz gehört, schließlich ist er Chefredakteur der »Neuen Freien Presse« und spricht zuweilen im Radio. Wenn es mir gestattet wäre, meine Familie zu ernähren, müsste Berta nicht als Bedienerin gehen, denkt der entlassene Häftling verbissen.

»Also Lois, auf deine Heimkehr«, sagt Berta und hebt das Glas.

»Und auf unseren Sohn! Er möge bald zurückkehren«, erwidert Lois. Die Gläser klirren. Lois sieht Viktors Gesichtsausdruck vor sich: voller Entschlossenheit, voller Hass. Der Bub wird nicht nach Hause kommen, auch wenn er entlassen werden sollte.

Wien, 10. Februar 1938

Der prachtvolle Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Niemand will den Einzug des Ehrenkomitees verpassen. Es ist immer eine Freude, die Eröffnung des »Balls der Front« zu sehen. In den Logen und auch unter den Gästen, die das Parkett des großen Festsaals säumen, herrscht eine fast drangvolle Enge. Eine füllige Mittvierzigerin mit beachtlicher Oberweite stößt Max Webern ihren erstaunlich spitzen Ellbogen in die Seite. Der junge Jurist seufzt. Die Loge des Chefs, wie er Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg nennt, war so voll, dass er freundlich, aber unmissverständlich hinauskomplimentiert wurde. Wenn selbst Staatsgäste zusammenrücken müssen, haben Jungspunde nichts in der Regierungsloge verloren. Vorsichtig, um niemanden anzustoßen, zieht er sein silbernes Zigarettenetui, ein Geschenk des Großvaters zur Promotion, heraus und klemmt sich eine »Da Capo« zwischen die Lippen. Jedenfalls war es nett vom Chef, von der Sekretärin auch für ihn eine Karte besorgen zu lassen. Der »Ball der Front« ist einfach das bedeutendste Ereignis des Wiener Faschings, zumindest was die geballte Prominenz der Gäste betrifft. Minister, Staatssekretäre, Sektionschefs, die Führung der Vaterländischen Front – hier trifft sich alles, was Rang und Namen hat. Das perfekte Parkett, um einflussreiche Menschen kennenzulernen. Menschen, die einem später einmal vielleicht nützlich sein können. Ob der Chef heute Zeit finden wird, ihn dem einen oder anderen Würdenträger vorzustellen? Wohl kaum. Kurt von Schuschniggs Gedanken kreisen vermutlich um den morgigen Tag.

»Passen Sie gefälligst mit der Asche auf, junger Mann!«, zischt die Matrone neben ihm. Schuldbewusst dämpft Max Webern die Zigarette aus, wickelt den Stummel in ein Taschentuch und lässt es in die Hosentasche seines Fracks gleiten. Da ertönt die Fanfare, die den Beginn der Eröffnung ankündigt. Zu ihren Klängen ziehen livrierte Diener ein und bilden ein Spalier vom Eingang bis zum Podest an der Stirnseite des Saals. Ihnen folgen 125 Debütantenpaare – Backfische in weißen Kleidern und junge Burschen, die in ihren Fräcken seltsam verkleidet wirken. Das Patronessenkomitee wird von der Frau des Bundespräsidenten angeführt, die Gattinnen der Minister und Staatssekretäre marschieren hinter Leopoldine Miklas. Die Damen tragen Toiletten aus Samt, Seide oder Brokat und erlesenen Schmuck; manche mit natürlicher Anmut, andere hingegen wie Hausfrauen in geliehenen Kleidern. Alle aber tragen ein stolzes Lächeln auf den Lippen. Dann erst erscheint das eigentliche Ehrenkomitee: die höchsten Beamten des Staates, Vertreter von Kunst und Wissenschaft, die Spitzenfunktionäre der Vaterländischen Front, die Landeshauptleute. Die Herren sind mit Auszeichnungen geschmückt wie ihre Gattinnen mit teurem Geschmeide. Auch ihre Gesichtszüge strahlen Zufriedenheit aus. Freude über den wunderbaren Rahmen, in dem dieser Staatsball gefeiert wird. Der prunkvolle Saal erstrahlt im Glanz unzähliger Kronleuchter; üppiger Blumenschmuck lässt vergessen, dass draußen Winter herrscht. Die Melodien, die jeder und jede Anwesende kennt und liebt, verbreiten einen ganz besonderen Zauber. Ja, Österreich versteht es, glanzvolle Feste zu feiern.

In den Logen plaudern Fürsten miteinander, als wäre das Kaiserreich niemals untergegangen: Trauttmansdorff, Dietrichstein, Kinsky, Montenuovo, Khevenhüller – einige von ihnen hat Max im vergangenen Jahr sogar persönlich gesprochen. Sie halten Champagnergläser in den Händen und blicken wohlwollend auf den Einzug des Ehrenkomitees. Keiner von diesen hohen Herren ahnt, welche Last auf den schmalen Schultern des Kanzlers liegt.

Endlich ist es so weit, die Bundeshymne wird intoniert. Eine Ehrenwache aus acht Sturmkorpsmännern schreitet voran, dann erst folgt Kurt von Schuschnigg. Heute trägt er erstmals die neue Uniform des Sturmkorps. Den Habitus eines asketischen Intellektuellen verliert er trotzdem nicht, findet Max Webern, Uniform hin oder her. Hochrufe werden laut und zaubern ein schmales Lächeln auf das Gesicht des Kanzlers. Schließlich bittet Rittmeister Elmayer um das Zeichen zur Eröffnung. Der »Donauwalzer« erklingt, und die jungen Paare beginnen, sich im Takt der Musik zu drehen.

Max Webern wirft einen Blick auf seine Uhr. Morgen um diese Zeit wird er im Nachtzug nach Salzburg sitzen. Adolf Hitler höchstpersönlich hat den Chef zu einer Unterredung auf den Berghof bestellt.

Trotz des monotonen Ratterns des Zuges und der vorgerückten Stunde kann Max Webern nicht schlafen. Den anderen scheint es ebenso zu gehen. Der Chef ist in ein leises Gespräch mit Guido Schmidt, dem Staatssekretär, vertieft. Schuschnigg wirkt angespannt, er raucht unablässig. Die Luft ist schlecht im Sonderwagen, der an den regulären Nachtzug nach Salzburg angekoppelt ist, aber niemand hier nimmt Anstoß daran. Alle sind nervös, vielleicht sogar ängstlich. Auch Max Webern kann seine Unruhe kaum unterdrücken. Morgen geht es um nicht weniger als die Unabhängigkeit Österreichs. Wie wird der Führer, wie ihn die Nazis nennen, dem Chef gegenübertreten? Man hört, dass Hitler sehr charmant sein kann, wenn er will. Unwahrscheinlich, dass das bei diesem Treffen der Fall sein wird. Kurt von Schuschnigg gibt sich keinen Illusionen hin, das weiß Max genau. Seit Monaten versucht der deutsche Botschafter von Papen, ein Treffen zustande zu bringen. Der Chef hat schließlich eine Bedingung gestellt: Österreichs Unabhängigkeit, wie sie im Abkommen von 1936 festgelegt wurde, müsse zugesichert werden, sonst sei kein Gespräch möglich. Der deutsche Botschafter hat diese Bedingung schließlich zugestanden. Aber werden die Deutschen Wort halten? Mussolini und auch die Westmächte haben zur Annahme der Einladung gedrängt. Schließlich blieb Schuschnigg nichts anderes übrig, als anzunehmen, mit höchst gemischten Gefühlen. Was hat er kurz nach der Abfahrt vom Westbahnhof zu Guido Schmidt gesagt? »Im Hinblick auf die Person des Gastgebers wäre es zweifellos nützlicher, an unserer Stelle Professor Wagner-Jauregg zu entsenden.«

Trotz der Anspannung muss Max lächeln. Julius Wagner-Jauregg ist Wiens bekanntester Psychiater und hat vor elf Jahren den Medizin-Nobelpreis erhalten. Der Chef kann durchaus humorvoll sein. Ein intelligenter, feinsinniger Mann mit Prinzipien. Streng zuweilen, aber nie ungerecht. Max Webern schätzt den Bundeskanzler, ja bewundert ihn. Schließlich ist es eine große Auszeichnung, in so jungen Jahren für den mächtigsten Mann des Staates arbeiten zu dürfen. Er weiß, dass er diese Ehre vor allem dem Großvater zu verdanken hat. Der Name Webern hat immer noch einen guten Klang. Das Verhältnis zum Chef ist ausgezeichnet. Kurt von Schuschnigg vertraut ihm und behandelt ihn mit wohlwollender Strenge. »In Zeiten wie diesen brauchen wir fähige Leute!«, das waren die Worte des Kanzlers, als er ihm vor vier Jahren als junger Soldat zum ersten Mal gegenüberstand. Niemals hätte er es sich träumen lassen, dass er es in so kurzer Zeit zum persönlichen Referenten des Bundeskanzlers bringen würde. Schade, dass der Großvater das nicht mehr erlebt hat.

Wird der Chef Adolf Hitler gewachsen sein? Man hört, dass »der Führer« für seine zügellosen Wutausbrüche gefürchtet ist. Kurt von Schuschnigg hingegen ist die Selbstbeherrschung in Person, ein Herr vom Scheitel bis zur Sohle. Wie würde er auf einen tobenden Hitler reagieren? Max Weberns Blick wandert zum Kanzler, der in der Nähe sitzt und immer noch in das Gespräch mit Guido Schmidt vertieft ist. Der akkurat gestutzte Oberlippenbart und die runde Brille verleihen ihm das Aussehen eines Gelehrten. Das schmale Gesicht wirkt unnahbar, gelegentlich sogar herablassend. Kurt von Schuschnigg ist es gewohnt, dass er einen Wunsch nicht zwei Mal äußern muss. Andererseits hat der Kanzler auf tragische Weise erfahren müssen, dass Macht nicht vor persönlichem Leid schützt. Vor zwei Jahren ist seine Ehefrau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ihr gemeinsamer kleiner Sohn wurde schwer verletzt. Diese Tragödie hat seinen Glauben aber nicht ausgelöscht, sondern vertieft. Wann immer es sein straffer Terminplan zulässt, sucht der Kanzler Trost und Rat beim Herrgott. In wenigen Stunden wird dieser Mann dem mächtigsten Mann Europas die Stirn bieten müssen.

Eisiger Wind schlägt Max Webern entgegen, als er den Salzburger Bahnsteig betritt. Es ist bitterkalt und schneit. Ein durchaus passendes Wetter für die kommende Begegnung. Die beiden Steyrer-Dienstautomobile sind bereits vorgefahren, pünktlich um zehn Uhr. Der Reichskanzler erwartet sie erst um elf Uhr. Der Führer lässt sich meist erst am späten Vormittag wecken, er ist ein Nachtmensch. Das hat der kleinen Delegation Gelegenheit gegeben, sich noch ein wenig auszuruhen, nachdem der Sonderwagen nach sechsstündiger Fahrt auf einem Abstellgleis abgehängt worden war. In den frühen Morgenstunden sind auch Max die Augen zugefallen. Hoffentlich hat der Chef ebenfalls ein wenig Ruhe gefunden, er wird heute gute Nerven brauchen.

Der große, dunkle Wagen hält abrupt. Max, der in seine Unterlagen vertieft war, sieht auf. »Was ist los?«, fragt er den Chauffeur. »Da geht’s net weiter. Zu viel Schnee!« Im selben Moment klopft es am Wagenfenster. Der zweite Fahrer, der den Wagen des Kanzlers chauffiert, bedeutet ihnen auszusteigen. Tatsächlich, in der tief verschneiten Winterlandschaft wartet ein Raupenschlepper. Die Gastgeber haben anscheinend an alles gedacht. Jetzt geht die Fahrt zügig voran. Die Landschaft wirkt unter der glitzernden Schneepracht unwirklich still und schön. Die Niederschläge haben aufgehört. Der Gipfel des sagenumwobenen Untersbergs ist von dunklen Wolken umhüllt.

»Reizende Gegend, nicht wahr?«, sagt Franz von Papen mit einem beifallheischenden Lächeln. »Ja, der Führer hat eben Geschmack. Seit zehn Jahren kommt er jetzt schon hierher, insgesamt sicherlich vier Monate im Jahr.«

Der Chef nickt mit schmalen Lippen.

Flugzeuglärm dröhnt vom Himmel, ein Bombergeschwader zieht wie ein dunkler Krähenschwarm über sie hinweg. »Nur ein Routinemanöver!«, beruhigt der Botschafter. Schon kurz nach der Zollstation am Hangenden Stein waren Max Panzer und Maschinengewehrstellungen aufgefallen. Die Schneeraupe klettert über steile Kehren höher und höher, vorbei an weitläufigen Kasernenbaracken. »Ja, hier hat sich einiges verändert in den letzten Jahren!«, sagt von Papen, als er den interessierten Blick der Österreicher bemerkt. »Früher war das ja eine ganz verschlafene Gegend.« Sie passieren eine Gitterabsperrung, ein junger Posten salutiert. Nach zehnminütiger Fahrt wird der Berghof sichtbar, malerisch gelegen auf einer Anhöhe. Max’ Nervosität steigt. In wenigen Augenblicken wird er dem mächtigen Reichskanzler vorgestellt werden.

»Übrigens, der Führer ist bester Laune heute«, sagt von Papen mit einem aufmunternden Lächeln.

Kann der Mann Gedanken lesen?

Dann ist es so weit. Die Schneeraupe hält nur wenige Meter vom Berghof entfernt. Wie alle anderen klettert Max Webern aus dem Gefährt und sieht sich um. Er hat schon Fotografien vom Berghof gesehen, doch vor Ort wirkt das im rustikalen Stil gehaltene Gebäude noch imposanter. Eine Steintreppe führt zu einer großen Terrasse, die bereits vom Schnee gesäubert wurde. Von dort oben muss der Ausblick auf die umliegenden Berge wunderschön sein. Max bemerkt, dass sich auch Kurt von Schuschnigg suchend umblickt. Wo ist der Gastgeber? Üblicherweise empfängt Hitler seine Besucher auf der steinernen Treppe, sie lässt ihm Raum für die jeweils gewünschte Inszenierung. Er steigt die Stufen hinunter oder verweilt am Ende der Treppe, sodass sich die Gäste allein hinaufbemühen müssen – je nachdem, wie viel Respekt »der Führer aller Deutschen« bereit ist, den Besuchern zu zollen. Heute wird der Reichskanzler oben bleiben, schätzt der junge Österreicher. Jedenfalls lässt er die österreichische Delegation warten.

Der Bundeskanzler sieht auf die Uhr. Eine kalkulierte Unhöflichkeit, scheint sein ungehaltener Blick zu sagen. Eine Seitentür öffnet sich, und ein Bediensteter tritt auf die kleine Gruppe zu. »Der Führer lässt sich entschuldigen. Er ist noch in einer wichtigen Besprechung. Kommen Sie, meine Herren!« Der Mann führt sie zu einem Vorraum, nicht unähnlich dem Wartezimmer einer Ordination, und lässt sie allein.

Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Platz zu nehmen. Auf einem Beistelltisch liegen aufgeschlagene Generalstabskarten. Der Kanzler deutet mit dem Kopf vage in die Richtung des Tisches. »Die Aufmarschpläne der Wehrmacht gegen Österreich.« Als ehemaliger Offizier der k. u. k. Armee kennt sich der Chef mit Karten aus.

Max Webern schluckt trocken. Dem Affront folgt eine Drohung, und dabei hat der Führer noch kein einziges Wort gesprochen. Eine Überraschung, wie Hitler vielleicht gehofft haben mag, sind die Pläne aber nicht. Die Papiere, die der Chef in seiner großen schwarzen Aktentasche mitgebracht hat, ähneln jenen auf dem Tisch. Sie werden »Tavs-Plan« genannt und sind der Polizei bei einer Hausdurchsuchung in die Hände gefallen. Sie beweisen, dass die Illegalen, entgegen den Zusicherungen Hitlers im Abkommen von 1936, einen Staatsstreich geplant haben. Die Nazis, die eigenen und die fremden, wollen Österreich nicht am Leben lassen, da ist sich Max sicher.

Der Kanzler klappt sein goldenes Zigarettenetui auf und will sich gerade bedienen, als ihn eine maßregelnde Stimme fast zusammenzucken lässt. »Rauchen ist hier untersagt. Der Führer ist ein großer Feind dieses Lasters!«

Der Bedienstete, bodenständig gekleidet in kariertem Hemd und wollener Joppe, findet immer wieder einen Grund, den Raum zu betreten. Vermutlich soll er uns beobachten und dem Führer berichten, wie es um die Nerven der Österreicher bestellt ist. Max’ Blick fällt auf die schlichte Wanduhr, die unbeirrt und nervtötend tickt. Der Führer lässt sie schon seit einer Dreiviertelstunde warten.

Plötzlich sind Schritte zu hören, die schmale Tür wird abrupt geöffnet. Adolf Hitler betritt den Raum. Er trägt einen braunen SA-Rock mit Hakenkreuzbinde und schwarze Hosen. Der Chef und Guido Schmidt erheben sich, Max beeilt sich, es ihnen gleich zu tun. Die Begrüßung ist kurz, Hitler spricht den Chef mit »Herr Schuschnigg« an. Die nächste Ohrfeige. Der Kanzler zeigt keine Regung. Er weiß, dass er heute viel einstecken wird müssen. Seine knappe Verbeugung ist perfekt.

»Herr Reichskanzler, darf ich Ihnen meinen persönlichen Sekretär vorstellen. Max Webern.« Er schiebt Max sanft ein wenig nach vorn, sodass er unmittelbar vor Hitler steht. Der Moment ist da.

Der Führer nickt, mustert ihn kurz und reicht ihm die Hand. Nach ein, zwei Sekunden ist alles vorbei. Der Reichskanzler bittet Kurt von Schuschnigg hinauf in sein Arbeitszimmer, allein. Seine Begleiter müssen weiter warten.

Noch als die beiden Herren den Raum verlassen haben, spürt Max Webern den kalten Blick Hitlers. Dieser Mann wird über das Schicksal Österreichs entscheiden. Er scheint Schuschnigg zu verachten. Max’ Nervosität ist dumpfer Angst gewichen.

Das Mittagessen ist vorbei, endlich. Vor rund zwei Stunden haben Adolf Hitler und Kurt von Schuschnigg das Arbeitszimmer verlassen. Junge SS-Männer in weißen Steward-Jacken haben die österreichische Delegation zum Diner gebeten. Es war schmackhafter als befürchtet, den Gästen wurde Suppe, Fleisch und Apfelstrudel serviert. Der Führer selbst bekam als Vegetarier ein eigenes Menü: Kirschensaft mit Haferschleim, Dinkelsuppe und Polenta – hier wird sie als »römischer Gries« bezeichnet – mit Blumenkohl vulgo Karfiol. Max graust es schon beim bloßen Gedanken an diese lukullischen Genüsse.

Das Essen gibt ihm Gelegenheit, den Chef zu mustern: Er sieht mitgenommen aus, sein Gesicht wirkt noch schmaler und bleicher als sonst. Seine fahrigen Handbewegungen verraten, dass er nach einer Zigarette giert. Nach dem Mittagessen bittet der Führer in einen Raum, den er als »Glassalon« bezeichnet. Er ist geräumig und geschmackvoll eingerichtet.

Der Blick des Chefs wandert zu einem der Kunstwerke an der Wand, einer Madonna von Dürer.

»Mein liebstes Bild«, verrät Hitler, »weil es so deutsch ist.«

Dem Führer beliebt es jetzt, sich von seiner charmanten Seite zu zeigen. Er spricht im Plauderton: über seine großen Pläne für das Reich, über Kunst und allerlei anderes. Die Anwesenden sind zum Zuhören verdammt, meist schweigend, ab und zu eine höfliche Frage stellend. Die Anspannung weicht nie aus dem Gesicht des Kanzlers. Es kann jederzeit weitergehen. Dann wird Hitler die Rolle wechseln, von einer Minute auf die andere.

Schließlich zieht sich der Führer zurück. Wozu, das erfährt man nicht. Der Bedienstete in der Beobachterrolle führt die Österreicher wieder in einen Vorraum, in einen etwas größeren diesmal. Dort sind schon drei deutsche Generäle und der Reichspressechef Dietrich versammelt. Man tauscht Höflichkeiten aus. Was der Zweck ihres Besuches sei, fragt der Kanzler, doch die Militärs geben sich ahnungslos. Schließlich lassen sich die drei Österreicher in der Sitzecke nieder, die am weitesten von den Reichsdeutschen entfernt ist. Die Generäle rauchen, anscheinend ist es hier gestattet. Auch der Chef holt eine Zigarette hervor. Als Max ihm Feuer gibt, fällt ihm auf, dass die Hände des Älteren zittern. Der Kanzler inhaliert den lange entbehrten Rauch gierig. Er raucht schweigend, den Blick unverwandt zum Fenster, hinter dem ein trüber Winternachmittag zu erkennen ist, gerichtet.

Erst nachdem er eine zweite Zigarette begonnen hat, beugt sich der Kanzler vor und bedeutet Guido Schmidt und Max Webern, es ihm gleich zu tun. Die Deutschen sollen nicht verstehen, was er zu sagen hat.

»Hitler hat mit dem Einmarsch gedroht. ›Sie werden doch nicht glauben, dass Sie mich auch nur eine halbe Stunde aufhalten können? Wer weiß – vielleicht bin ich über Nacht auf einmal in Wien; wie der Frühlingssturm!‹ Das hat er gesagt, wörtlich!«, flüstert Schuschnigg.

Die Flugzeuge auf dem Weg zum Berghof, die aufgeschlagene Karte, die Generäle, die dort drüben sitzen – alles fügt sich zusammen. Hitler macht Ernst, all seinen Beteuerungen zum Trotz. Auch der Kanzler scheint an den Vertrag zu denken, der vor zwei Jahren unterzeichnet wurde. »Er denkt nicht daran, sich an das Berchtesgadener Abkommen zu halten.«

Guido Schmidt nickt bedrückt.

»Und niemand wird uns helfen. Die Engländer und Franzosen nicht und der Duce wird uns auch im Stich lassen!«

Ein junger SS-Mann erscheint mit Cocktails, doch die Österreicher winken ab. Man wird einen klaren Kopf brauchen in den nächsten Stunden. Das Warten scheint kein Ende zu nehmen.

»Webern, wenn es weitergeht und ich bis achtzehn Uhr nicht wieder da bin, müssen Sie Frölichsthal im Chiemseehof anrufen.«

»Sehr wohl, Herr Bundeskanzler. Machen Sie sich darüber keine Gedanken.« Freiherr von Frölichsthal wartet im Amt der Landesregierung auf ihre Rückkehr. Der Abschied liegt erst wenige Stunden zurück, aber er kommt Max seltsam fern vor. Der Chef reichte dem ersten Sekretär die Hand. »Sie halten hier die Stellung, Frölichsthal. Wenn wir bis achtzehn Uhr nicht zurück sind, treffen Sie die entsprechenden Vorkehrungen.« Seine Gesichtszüge waren kontrolliert wie immer, aber seine Stimme war merkwürdig rau. Er hielt offenbar alles für möglich. Auch dass uns die Nazis einfach nicht mehr weglassen. Was zu Tagesbeginn noch ein fernes Szenario war, ist plötzlich in bedrohliche Nähe gerückt. Womit wird Hitler noch drohen?

Und dann geht es weiter. Diesmal wird nicht nur der Kanzler, sondern auch der Staatssekretär gerufen. Max bleibt allein in einem Vorraum zurück. Unruhig geht er auf und ab. Zuweilen sind von drinnen erregte Stimmen zu hören. »Generalamnestie« versteht Max und »Seyß-Inquart«. Was verlangt Hitler? Offenbar gibt ihm der Chef Kontra. Es wird immer später. Draußen dämmert schon der Abend. Zwei Stunden sind vergangen. Er muss nach Salzburg telefonieren.

Die Tür geht auf, der Kanzler betritt den schmalen Vorraum. Allein. Wo ist Guido Schmidt? Sichtlich erschöpft lässt sich der Chef auf einen der harten Holzsessel sinken. Seine Hand wandert in die Rocktasche, vermutlich um das Zigarettenetui herauszunehmen, doch dann hält er inne und schüttelt den Kopf. Rauchverbot. »Er hat mich hinausgeworfen wie einen Schulbuben!«, murmelt Kurt von Schuschnigg ungläubig. »Und diese Generäle zu sich bestellt.«

»Vielleicht verhaften sie uns ja jetzt?«, sagt Schmidt, der mittlerweile zu ihnen gestoßen ist, leise. Angst steht in seinen Augen. Niemand weiß eine Antwort.

»Ich sehe einfach keinen Ausweg. Wenn ich nicht unterschreibe, will er am 26. Februar einmarschieren.« Von der Selbstsicherheit des Kanzlers ist nichts übrig geblieben. Sie wurde unter den Tiraden des »Führers« zermalmt. Der ehemalige k. u. k. Offizier adeliger Abstammung ist völlig eingeschüchtert. Einmarschieren, hallt es in Max’ Kopf. In vierzehn Tagen schon. Wird sich Österreich zur Wehr setzen? Kann es das überhaupt?

»Der Führer wünscht Sie und den Herrn Minister zu sehen, Herr Schuschnigg!« Der Bedienstete, der sie seit Stunden beobachtet, sieht die Österreicher auffordernd an. Der Kanzler erhebt sich langsam, fast widerstrebend. Es gibt kein Entkommen.

Er hat unterschrieben. Max sieht es an seinen Augen, als der Kanzler endlich aus dem Besprechungsraum kommt. Jeder Funken Kampfgeist scheint erloschen zu sein. Niemand sagt etwas. Wozu auch, es ist alles gesagt. Die drei Österreicher haben nur einen Wunsch: diesen Ort möglichst rasch zu verlassen.

Stunden später rollt der Salonwagen des Kanzlers durch die dunkle Winternacht Richtung Wien. Der Außenminister ist in einen unruhigen Schlaf gefallen, und auch Baron Frölichsthal döst. Max Webern findet trotz bleierner Müdigkeit keine Ruhe, zu viel ist heute passiert. Die Unterschrift des Kanzlers schafft den Nazis in Österreich neuen Handlungsspielraum. Was werden sie tun? Plötzlich legt sich eine schmale Hand auf seine rechte Schulter und reißt Max aus den düsteren Gedanken. Der Kanzler hat vis-à-vis Platz genommen. »Ich hatte keine andere Wahl, junger Freund. Es würde mir viel bedeuten, wenn Sie mir das glauben.« Max’ leerer Magen krampft sich schmerzhaft zusammen. Die Augen des Chefs sind verschwollen und rot gerändert. Hat der Bundeskanzler geweint?

Toblach, 20. Februar 1938

»Mami …«

Felicitas unterbricht ihre Lektüre und sieht zu Wolfi hinüber. Die großen blauen Augen ihres jüngsten Sohnes blicken sie kummervoll an. Der Zehnjährige sitzt, für die weite Reise zur Wiener Großmama extra adrett angezogen und ausnahmsweise ordentlich gekämmt, auf der gegenüberliegenden Sitzbank des Coupés.

»Muss ich wirklich ins Internat? Kannst du nicht noch einmal mit dem Tata reden? Auf dich hört er doch immer! Bitte!« Wolfgang nutzt die Gelegenheit, allein mit ihr sprechen zu können. Julius und Gisi sind gerade in den Speisewagen gegangen. Er genießt es, sein Töchterchen hin und wieder zu verwöhnen.

»Ach, Wolfi!«, seufzt Felicitas Holzer. »Ich weiß, dass du dich vor der neuen Schule fürchtest …«

»Sie ist so weit weg. Und der Siggi erzählt doch immer, dass die Buben ihn am Anfang arg gehänselt haben. Und g’haut …«

Hundert Mal hat sie Siegfried schon gesagt, dass er dem Kleinen nicht solche Schauergeschichten erzählen soll.

»Schau, Brixen ist doch nicht aus der Welt. Mit dem Zug bist du in einer Stunde daheim. In den Ferien kommst du nach Hause und …«

Die Mama wird mir auch nicht helfen. Niemand wird mir helfen. Sie schicken mich fort, ganz allein. Tränen steigen dem Zehnjährigen in die Augen. Dabei weinen doch Buben nicht, das hat der Tata schon oft gesagt. Der Vater, der ihn jetzt wegschickt, in eine fremde Stadt. Wütend wischt sich Wolfi über die erhitzten Wangen. Dann spürt er die kühle, zarte Hand der Mutter, die ihn zu sich zieht.

»Komm, setz dich zu mir. Du hörst mir ja gar nicht richtig zu. Du weißt doch, dass sich dein Bruder sehr gut im Vinzentinum eingelebt hat. Er hat liebe Freunde gefunden, den Otto und den Karl. Die waren ja schon öfter bei uns.«

»Das ist mir egal.« Der Bub schüttelt trotzig den Kopf. »Ich will nicht weg von daheim. Lernen kann ich auch zu Hause. Jetzt geh ich doch auch immer zum Fräulein Lehrerin.«

Felicitas seufzt. Derselbe Sturkopf wie sein Vater. »Ja, du hast wirklich viel gelernt beim Fräulein Gemaßmer. Du, und die anderen Kinder auch, dafür sind wir ihr auch sehr dankbar. Du weißt ja, wie gefährlich es ist.«

Wolfi nickt, der Trotz ist plötzlich verschwunden. Ja, der geheime Unterricht ist immer eine aufregende Sache. Drei Mal in der Woche geht er zum Heustadel des Gasser-Bauern, allein oder gemeinsam mit Peter, dem Nachbarbuben. Die restlichen Schüler kommen zu anderen Zeiten, damit die Karpf keinen Verdacht schöpfen. Die Carabinieri schleichen ja überall herum, um Kinder abzupassen, die zur geheimen Schul’ gehen. Aber wenn man es geschickt anstellt, erwischen sie einen nicht. Das ist wie beim Räuber-und-Gendarm-Spielen.

»Aber jetzt kann dir das Fräulein nicht mehr viel beibringen, Wolfgang.« Die Mutter streicht ihm über den Scheitel, obwohl er heute ohnedies so ordentlich ist. »Es ist Zeit, dass du in eine richtige Schule gehst.«

»Geh ich doch. Ich kann ja nix dafür, dass ma dort lei Italienisch lernt.«

Die stechenden Augen des Duce sind immer auf ihn gerichtet. Das Bild Mussolinis hängt an der Stirnseite des Klassenraums, nur ein paar Schritte von seiner Bank entfernt. Er hasst dieses Bild fast genauso wie Espinosa, den Lehrer. Seine schwarzen, auf Hochglanz polierten Stiefel machen einen seltsamen, quietschenden Ton, wenn er durch den Raum stolziert. Vor zwei Jahren hat der Sekretär der Partito Nazionale Fascista die Klasse von dem italienischen Fräulein übernommen und andere Seiten aufgezogen. Wolfgang bekommt rote Ohren, wenn er daran denkt, wie sie die junge Lehrerin geärgert haben. Einmal ist sie sogar weinend aus der Klasse gelaufen. Espinosa bestraft jede noch so kleine Verfehlung mit dem Rohrstock. Unwillkürlich fährt sich der Bub über die Handfläche, auf die er die letzten Hiebe bekommen hat.

»… das Gymnasium ist wichtig, wenn du später einen guten Beruf haben willst.« Die Mutter redet und redet. »Der Papa hat sich sehr bemühen müssen, dass die Patres es mit dir versuchen wollen. Du wirst viel nachlernen müssen …« Felicitas beißt sich auf die Lippen. Sie will den Buben nicht noch mehr verschrecken. Die Umstellung wird schwer werden. Wolfi ist ein wilder Bub, am liebsten verbringt er den ganzen Tag im Freien. Beim Nachbarbauern, im Wald, am Berg oder sonst irgendwo in der Natur. In Brixen wird er seine Freiheit vermissen, seine Berge und natürlich die Familie. Aber es ist einer der wenigen Orte in Südtirol, an dem der Bub eine deutschsprachige Schule besuchen kann, selbst wenn die Italiener diese Matura nicht anerkennen. Ob es wirklich die richtige Entscheidung ist? Sie hat viele Stunden mit Julius diskutiert, aber sein Entschluss steht fest. »Keiner meiner Söhne wird ein Halbgebildeter bleiben, nur weil wir von den Faschisten tyrannisiert werden. Ich weiß, dass es nicht leicht sein wird für den Buben. Aber es ist wichtig, dass er lernt.« Die Härte war aus seinem Blick gewichen. »Glaub mir, ich weiß, was es heißt, Heimweh zu haben.«

Die Abteiltür wird aufgeschoben, Julius und Gisela sind zurück.

»Schau, wir haben dir etwas mitgebracht.« Das junge Mädchen hält ihrem Bruder lächelnd eine Tafel Bensdorp-Schokolade unter die Nase.

Der Zehnjährige schaut weiter aus dem Fenster, obwohl es draußen nichts Besonderes zu sehen gibt.

Julius Holzer sieht die verweinten Augen seines Sohnes und das bekümmerte Gesicht seiner Frau. »Wieder das alte Thema?«

Felicitas nickt. »Er fürchtet sich eben.«

Wolfgang wendet sich vom Fester ab und sieht seinen Vater an. Seine Wangen sind vor Aufregung gerötet. »Ich will nicht weg von daheim, Papa!«

»Ich weiß, Wolfi!« Julius Holzer sieht seinen Jüngsten liebevoll an. »Ich glaube, es ist Zeit für ein Gespräch unter Männern!«

Das grüne Gartentor quietscht immer noch. Ein wehmütiges Lächeln huscht über Felis Gesicht. Fast alles hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert, aber dieses Geräusch ist seit ihren Kindertagen geblieben. Der weitläufige Garten ist von einer dicken Schneeschicht bedeckt, das sanfte Licht der Laternen lässt die weiße Pracht märchenhaft glitzern.

»Morgen baust du gleich einen Schneemann, was meinst du, Wolfi? Vielleicht hilft dir der Tata ja!«, sagt Felicitas, während sie über den Kiesweg zur Haustür stapfen.

»Ja, fein, das machen wir, gelt?« Im Schein einer Gartenlaterne sieht Feli ihren Jüngsten strahlen. Er bückt sich und formt einen Schneeball. »Der Schnee ist bärig, Papa!«

Julius nickt. »Und eine zünftige Schneeballschlacht gibt’s auch. Wart nur, du Racker!«

Wolfi grinst, wirft und trifft seinen Vater mitten auf den Allerwertesten. Der Bub strahlt. Der Kummer über die neue Schule ist momentan vergessen.

»Möchtest du noch ein Stück Kuchen, Feli?« Amelie Webern sieht ihre Tochter liebevoll an. Sie trägt ihre dunklen, gewellten Haare jetzt wieder etwas länger, ihr Teint ist immer noch der eines jungen Mädchens. Nein, die zweiundvierzig Jahre und die drei Kinder sieht man Felicitas nicht an.

»Nein, Mama, es war wunderbar wie immer, aber jetzt bin ich wirklich satt. Die Männer sagen sicher nicht nein.«

Wolfi lässt sich nicht lange bitten und beißt genüsslich in sein drittes Stück Kuchen. Amelie lächelt zufrieden und wendet sich dann wieder ihrer Tochter zu. Sie schiebt ihre Hand über Felis schlanke Finger und drückt sie sanft. Wie schön, dass das Kind endlich wieder einmal zu Hause ist. »Freut mich, dass du Mamas Perlenkette trägst. Und die Ohrringe, die Ferdinand dir geschenkt hat.«

Die Damasttischdecke, das Augartenservice mit den kleinen Röschen, der lange Tisch mit den Biedermeiersesseln – genau wie an ihrem 21. Geburtstag. Dort drüben an der Stirnseite sitzt der Vater. Er sieht müde aus, im dritten Kriegsjahr hat er im Ministerium besonders viel Verantwortung zu tragen. Daneben, Großmutter Edeltrude, trotz Rationierungen von beachtlicher Leibesfülle. Gerade hat sie mit dem Vater geschimpft, weil er so spät vom Amt gekommen ist. Die Mama, zart und ganz schmal, seit Max gefallen ist, lächelt ihr zu. Und dann kommt der Moment, der ihr ganzes Leben verändert hat.

Mamas Hand liegt immer noch auf der ihren. Wie leicht und klein sie ist, fast wie eine Kinderhand.

»Damals hast du uns ja einen schönen Schrecken eingejagt.« Auch die Mama scheint in Gedanken bei jenem Abend vor einundzwanzig Jahren zu sein. »Und du hast deinen Willen durchgesetzt, trotz allem.«

Felicitas zieht ihre Hand sanft zurück. »Ich weiß, dass es damals sehr schwer war für euch. Aber ich musste einfach etwas Sinnvolles tun, sonst wäre ich nach Max’ Tod verrückt geworden.« Der Gedanke an jene Tage ist Felicitas immer noch unangenehm. Noch nie hatte es im Hause Webern eine derartige Auseinandersetzung gegeben. Die Eltern konnten ihre Entscheidung einfach nicht akzeptieren.

»Wir hatten kein Recht, dich zurückzuhalten. Es ist dein Leben«, sagt Amelie leise. Ich bin fast verrückt geworden vor Angst. Feli, das einzige Kind, in einem Frontlazarett. Zwei Jahre lang galt ihr der erste Gedanke am Morgen und der letzte am Abend. Und das erste und das letzte Gebet des Tages.

»Schau, Amelie, die Sache hatte auch ihr Gutes. Felicitas und ich hätten uns sonst nie kennengelernt. Und du hättest nicht solche Prachtenkel.« Julius zerstrubbelt Wolfgangs Blondschopf.

»Außer Max natürlich. Wo ist er überhaupt? Feli hat gesagt, er wird heute auch da sein. Und Hanni und der Kleine?«

»Hanni ist oben und kümmert sich um Robert. Leider ist er schon wieder krank. Sie hat gesagt, sie kommt herunter, wenn er schläft. Max hat vorhin telefoniert, dass es doch später wird. Wegen dieser Hitler-Rede. Offenbar soll er im Amt bleiben, bis sie vorbei ist.«

Julius Holzer nickt und zündet sich eine Zigarette an. »Das ist natürlich ein Grund. Schließlich ist es für uns alle wichtig, was der Führer zu sagen hat.« Amelie zuckt zusammen. Hat Julius wirklich »der Führer« gesagt? So wurde Adolf Hitler in diesem Haus noch nie genannt.

»Ich würde die Rede übrigens auch gerne hören, wenn du nichts dagegen hast. Du weißt ja, dass wir in Südtirol die Situation im Reich sehr gespannt verfolgen.«

»Der Apparat steht immer noch im Salon, Julius. Eine alte Frau wie ich muss sich zum Glück nicht mehr mit Politik befassen.«

Nachdenklich erhebt sich Julius aus dem gemütlichen Schaukelstuhl und dreht das Radio ab. Der Aschenbecher neben ihm ist schon randvoll, trotzdem zündet sich der ehemalige Rechtsanwalt eine neue Zigarette an. Die markante Stimme des Führers hallt noch in seinem Kopf. »Es ist nicht nur das gleiche Volk, sondern vor allem eine lange gleiche Geschichte und eine gemeinsame Kultur, die das Reich und Deutschösterreich verbindet.« Und weiter: »Das Deutsche Volk ist nicht weiter gewillt, die Unterdrückung von zehn Millionen Deutschen an seiner Grenze zu dulden.«

Zehn Millionen? Eine einfache Rechnung: sieben Millionen in Österreich und drei Millionen Sudetendeutsche auf dem Gebiet der Tschechoslowakei. Julius inhaliert den Rauch tief. Ist das eine Drohung an Schuschnigg? Streckt Hitler die Hand nach Österreich aus? Was, wenn es wirklich zu einer Vereinigung Österreichs mit dem Reich käme? Dann ginge das deutsche Staatsgebiet bis zum Brenner, bis zur verhassten Grenze durch Tirol. Vielleicht bekämen es die Faschisten dann mit der Angst zu tun. Fast verbrennt die Glut die Finger des Südtirolers, hastig dämpft er die Zigarette aus. Hitler plant irgendetwas, das ist aus der Rede deutlich herauszuhören. Was kommt auf die Heimat zu?

Stunden später kommt Max endlich nach Hause. Hut und Mantel sind voller Schnee, er hängt beides achtlos auf die Garderobe. Der junge Jurist ist todmüde. Der Chef hat heute einfach kein Ende gefunden. Wieder und wieder wollte er Hitlers Rede, die eine Sekretärin mitstenografiert hatte, durchgehen.

»Max, da bist du ja. Du Ärmster, du musst schon halb verhungert sein!« Amelie kommt ihm aus dem Salon entgegen. Kein Wort des Vorwurfs, das ist typisch für sie.

»Grüß dich Gott, Großmama!« Max muss sich hinunterbeugen, um seine Großmutter auf die Wange küssen zu können. Irgendwie scheint Amelie immer kleiner zu werden. »Entschuldige bitte die Verspätung, aber im Amt war heute viel los. Du weißt ja, diese Rede …«

»Ja, Julius wollte sie auch hören.« Hanni begrüßt ihren Mann mit einem sanften Kuss auf die Wange. »Mein armer Liebling! Du bist sicherlich müde. Julius und Feli warten schon auf dich!«

»Ganz recht. Ich freu mich doch auf meinen Neffen!«

»Tante Felicitas! Wie schön, dass ihr nach Wien gekommen seid.« Max beugt sich gekonnt über die zierliche Hand seiner Tante und deutet einen Handkuss an.

»Servus, Max! Galant wie immer. Ein echter Wiener halt!«, lächelt Julius.

»Grüß dich, Onkel Julius. Na ja, eher ein Beutewiener, das weißt du doch.« Halb aus einer Berliner Hinterhofwohnung, aber das spricht Max nicht aus.

»Bist du zu müde oder setzen wir uns noch auf ein Glas Wein zusammen? Wir haben einen Gewürztraminer mitgebracht! Jahrgang ’35, der ist wirklich gut.« Felicitas kann ihren Blick kaum von Max lösen. Wie ähnlich er seinem Vater sieht: dieselben smaragdgrünen Augen, derselbe weiche Mund. Nur die blonden Haare muss er von seiner Mutter haben. Der Bruder hatte braunes Haar wie sie selbst.

»Gern, Tante. Ich bin noch viel zu aufgedreht, um gleich ins Bett zu gehen.«

Wenig später sitzt die Familie im Salon zusammen. Im offenen Kamin prasselt ein anheimelndes Feuer, doch die Stimmung hat nichts von einem gemütlichen Winterabend. An einem Tag wie diesem war es unvermeidlich, nach kurzem Geplauder auf die Politik zu kommen.

Julius kann seine Neugier kaum unterdrücken. »Jetzt sag schon, Max, wie hat Schuschnigg reagiert? War er erleichtert?«

»Erleichtert?« Der Jurist sieht seinen Onkel fragend an. Hat Julius dieselbe Rede gehört?

»Der Führer hat doch sehr freundlich über Österreich gesprochen. Wie war das gleich? … Er ist glücklich, dass eine Vereinbarung erzielt werden konnte … Dass ihm Österreich aus vielen Gründen besonders nahesteht …«

Der Führer. Nur mit Mühe kann Max den Widerwillen unterdrücken, den diese Bezeichnung bei ihm auslöst. Der Mann hat sich dem Chef gegenüber einfach widerwärtig verhalten. Und wie ein Verrückter. »Ich habe in der deutschen Geschichte das Größte geleistet, was je einem Deutschen zu leisten bestimmt war. Ich bin getragen von der Liebe meines Volkes.« Was hätte der Kanzler darauf erwidern sollen? »Eine Vereinbarung erzielt?«, wiederholt Max Webern langsam. Was kann, was darf er erzählen, ohne den Chef zu desavouieren? Er gibt sich einen Ruck. Die Wahrheit muss man sagen können, wenigstens innerhalb der Familie. »Julius, diese sogenannte Vereinbarung auf dem Obersalzberg war nackte Erpressung. Hitler hat mit dem Einmarsch in Österreich gedroht, wenn Schuschnigg nicht unterschreibt. Der Nazi Seyß-Inquart als Sicherheitsminister … Wir haben den Bock zum Gärtner gemacht. Und eine Amnestie für alle inhaftierten Nazis.«

»Für politische Häftlinge«, wirft Julius ein. Seine Gesichtszüge haben sich verhärtet.

»Onkel, das kann man mit deiner Situation damals gar nicht vergleichen.« Max ahnt, woran der Südtiroler denkt. »Da waren auch Mörder und Gewaltverbrecher dabei. Denk an den Putsch vor vier Jahren. Die Nazis haben Dollfuß ermordet.«

»Vielleicht. Aber es wurden auch Menschen wegen ihrer Gesinnung eingesperrt. Nicht nur Nationalsozialisten, auch Sozis und Kommunisten.«

»Die Roten haben im Februar auf die Polizei und das Heer geschossen. Aus den Gemeindebauten. Es war ein richtiger Aufstand, Julius. Das weißt du doch!«

»Max, ich verstehe ja, dass du deinen Chef verteidigst, aber er und sein famoser Vorgänger haben Österreich in eine Diktatur verwandelt. Man kann eingesperrt werden, nur weil man gegen die Regierung ist.« Das Zittern in Julius’ Stimme verrät seine mühsam unterdrückte Wut. Max ist einer von Schuschniggs wichtigsten Mitarbeitern, aber bei diesem Thema kann er einfach nicht ruhig bleiben. Zu lebendig sind die Erinnerungen an die Verbannung, zu allgegenwärtig ist der stille Kampf gegen die Faschisten in Südtirol.

Felicitas legt ihre Hand begütigend auf Julius’ Unterarm. »So gut kennen wir die Verhältnisse hier doch gar nicht, Juli.«

Unwillig schüttelt er sie ab. »Schuschnigg ist ein Faschist wie Mussolini. Mehr gibt es da nicht zu kennen.«

»Aber der Herr Hitler ist ein Ehrenmann? Komm, hör mir auf.« Auch Max ist jetzt ernsthaft verärgert.

»Aber Kinder! So habe ich mir unser Familientreffen nicht vorgestellt.« Amelie Webern sieht vor Kummer noch zerbrechlicher aus, als sie ist. »Lasst einmal die dumme Politik beiseite. Ich freue mich doch so, dass wir beisammen sind.«

Die beiden Männer sehen sich schuldbewusst an.

»Großmama, du weißt, dass das nicht so einfach ist. Denk doch an Großpapa, der hat auch in einem fort politisiert«, murmelt Max schließlich.

Julius schenkt Wein nach, dann herrscht betretenes Schweigen.

»Weißt du was, Onkel, ich habe eine Idee! Der Chef wird in ein paar Tagen eine Ansprache halten. Er muss Hitler antworten. Voraussichtlich wird er die Rede im alten Reichsratssitzungssaal halten, vor geladenem Publikum. Du solltest mich begleiten. Dann kannst du dir selbst ein Bild vom Kanzler machen.«

Vier Tage später ist es so weit. In etwas mehr als einer Stunde soll Kanzler Schuschnigg sprechen. Julius ist mit der Tramway zum Ring gefahren und geht jetzt zügig in Richtung Haus der Bundesgesetzgebung, wie das Parlament neuerdings genannt wird. Überall sind rot-weiß-rote Fahnen zu sehen, das Hissen anderer Farben wurde verboten. Schon in der Straßenbahn hat Julius bemerkt, dass auf vielen Plätzen Lautsprecher montiert sind. Jeder und jede soll die Ansprache hören können. Je näher er dem Parlament kommt, desto unbehaglicher fühlt er sich. Die Inszenierung wird immer dichter. Polizei, Sturmscharen und Bundesheer säumen den Ring. Blasmusikkapellen haben Aufstellung genommen. Sogar an der Fassade des ehrwürdigen Hohen Hauses hat man ein großes hölzernes Kruckenkreuz angebracht. Dank der Besucherkarte, die ihm Max gegeben hat, kann Julius ungehindert passieren.

Der Reichsratssitzungssaal ist bis auf den letzten Platz besetzt. In einer der vorderen Reihen entdeckt Julius Francesco Salata, einen Faschisten, den er noch aus seiner Zeit als Senator in Rom kennt. Der Duce muss ihn als Beobachter nach Wien geschickt haben. Julius sieht sich suchend nach seinem Neffen um, aber er findet ihn nicht. Nur fremde, erwartungsvolle Gesichter. Was hat der österreichische Kanzler Adolf Hitler zu sagen? Applaus und Hochrufe branden auf, Kurt von Schuschnigg betritt in der Uniform des Frontführers den Saal. Er bahnt sich den Weg zur Rednertribüne, auch sie ist mit einem überdimensionalen Kruckenkreuz geschmückt. Fast wie in Rom. Fahnen und Jubel, die Lieder werden auch noch kommen. Sie haben von ihren italienischen Freunden gelernt. Schon deshalb kann Julius diesem Regime nichts abgewinnen. Schuschnigg beginnt zu sprechen. Zuerst etwas monoton, erst langsam kommt er in Fahrt. Julius’ Gedanken schweifen ab.

Neunzehn Jahre ist es jetzt her. Vor neunzehn Jahren hat Eduard Reut-Nicolussi hier seine berühmte Abschiedsrede gehalten. Die letzte Ansprache, die ein Südtiroler Abgeordneter im österreichischen Parlament halten durfte. Ohnmacht, Wut, Trauer, Angst vor der ungewissen Zukunft – all das hat Eduard, sonst kein Freund großer Emotionen, ausgedrückt. Der Schwiegervater hatte den Artikel über die Rede seines Freundes aufbewahrt und ihm viel später, als er aus der Gefangenschaft heimkehrte, geschickt.

Jubel und Applaus reißen den Südtiroler aus seinen trüben Gedanken.

Der Kanzler spricht weiter: »Wir wissen ganz genau, dass wir bis zu jener Grenze gehen konnten und gingen, hinter der klar und eindeutig steht: Bis hierher und nicht weiter!«

Schuschnigg will dem Führer also die Stirn bieten. Nach allem, was Max von der Begegnung am Obersalzberg erzählt hat, war das eigentlich nicht zu erwarten. Lange und umständlich begründet der Kanzler, dass die Österreicher Deutsche sind und einen wichtigen Anteil an der gemeinsamen deutschen Geschichte haben. Dennoch: Er betont die Forderung nach einem unabhängigen Österreich. Er fordert Hitler geradezu heraus. Alle Achtung, das hätte Julius diesem schmalen, fast zarten Mann nicht zugetraut. Dann spricht Schuschnigg über Italien. Wird er Südtirol erwähnen? Für einen kurzen Moment hofft Julius, doch nach wenigen Worten weiß er, dass es vergeblich war. Das alte Lied. Wien darf es sich mit dem großen Gönner nicht verderben. Auch für die Brüder im Süden nicht, die man so gerne in Sonntagsreden bemüht.

»… dass der italienische Regierungschef Benito Mussolini, dessen starke Willenskraft und unbeugsame Entschlossenheit sowie dessen klare Erkenntnis kultureller Zusammenhänge und Bindungen wir bei der Führung seines Landes seit jeher schätzen …«

Übelkeit steigt in Julius auf, sie lässt sich einfach nicht unterdrücken. Die Worte des Bundeskanzlers sind ein Schlag ins Gesicht aller Südtiroler. In der Heimat haben die Faschisten die deutschen Schulen verboten, die deutschsprachigen Ortsnamen, ja sogar das Wort »Tirol«. Sieht so die »klare Erkenntnis kultureller Zusammenhänge und Bindungen« aus, die Schuschnigg so schätzt? Dabei ist der Mann selbst Tiroler. Und das alles im selben Saal, in dem Eduard vor neunzehn Jahren seine Abschiedsrede gehalten hat und alle Abgeordneten versichert haben, man werde Südtirol in Österreich nicht vergessen. Am liebsten würde er aufstehen und gehen, aber das kann er Max nicht antun.

Schuschnigg redet bestimmt schon über eine Stunde, aber noch ist kein Ende in Sicht.