8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

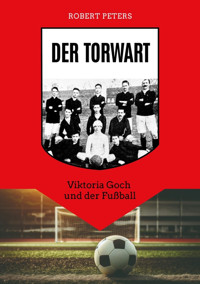

Das Buch "Der Torwart" erzählt die Geschichte von Fritz Peters, Torwart und Mitgründer des Fußballvereins Viktoria Goch. Es erzählt auch seine Familiengeschichte und die Geschichte des Vereins, der 1912 gegründet wurde und zu den Fußballpionieren in Deutschland zählt. Zugleich wirft es immer wieder einen Blick in die Entwicklung des großen Fußballs, der sich spätestens in den 1960er Jahren von seiner Basis bei den Amateuren entfernt, bis er in der heutigen Zeit zu einem Produkt der Unterhaltungsindustrie geworden ist. Das Buch ist deshalb eine Liebeserklärung an den kleinen Fußball.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

„Für Torhüter hat sich nichts geändert. Sie dürfen immer noch kein Tor zulassen.“

Lew Jaschin

Für meine Fußballfreunde

Robert Peters

Der Torwart Viktoria Goch und der Fußball

© 2025 Robert Peters

Coverdesign von: tredition

Satz & Layout von: tredition

Verlagslabel: Robert Peters

Verlag: Robert Peters

Druck und Distribution im Auftrag des Verlags:

tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Verlag verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Verlags, zu erreichen unter:

Robert Peters, Hauptstraße 232, 41236 Mönchengladbach, Germany.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Inhalt

Cover

Widmung

Titelblatt

Urheberrechte

VORWORT

ERSTER TEIL

1 – DER GEBURTSTAG

2 – DIE GRÜNDUNG

3 – DIE ERSTEN JAHRE

4 – DAS GROSSE SPIEL

5 – BESUCH AUS DEM REVIER

6 – DIE VIKTORIA-KAMPFBAHN

7 – FRITZ WIRD HÄUSLICH

8 – DER NÄCHSTE KRIEG

9 – EINE NEUE LIEBE

10 – DIE HOFFENTLICH LETZTE NACHKRIEGSZEIT

11 – 50 JAHRE VIKTORIA

2. TEIL

1 – DER FUSSBALL BLEIBT IN DER FAMILIE

2 – SCHWARZE ASCHE

3 – HUBERT-HOUBEN-STADION

4 – EIN ABSTURZ UND ZEHN GROSSE JAHRE

5 – BEJ DEN BUR

6 – 100 JAHRE

7 – AN DER BASIS ZIEHT'S

DANK

ÜBER DEN AUTOR

Der Torwart Viktoria Goch und der Fußball

Cover

Widmung

Titelblatt

Urheberrechte

VORWORT

ÜBER DEN AUTOR

Der Torwart Viktoria Goch und der Fußball

Cover

I

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

VORWORT

1948 wird der 1. FC Köln gegründet. Da ist Viktoria Goch schon 36 Jahre alt, von RB Leipzig, dem Fußball-Kunstprodukt von 2009, wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst reden. Das ist ja kein Verein.

Die Gocher Viktoria ist natürlich nicht so berühmt und auch nicht so erfolgreich wie der 1. FC Köln (auch hier wollen wir nicht über Leipzig reden), aber sie hat ihre eigene, schillernde Geschichte – und eben auch eine längere. Darüber hinaus ist sie der Verein, in dem ich mit dem Fußball angefangen habe.

So einen Verein wird man nicht mehr los, auch wenn ich es einige Jahre trotzig versucht habe.

Man wird ihn vor allen Dingen dann nicht los, wenn er sozusagen ein Stück der Familie ist. Mein Großonkel Fritz gehörte zu den Gründern der Viktoria, er ist die Hauptperson dieses Buchs, das viel über ihn, seine Familie, sein Leben und viel über die Geschichte des Vereins erzählt.

Das Buch ist allerdings keine Chronik. Es erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf unbedingte historische Genauigkeit. In manchen Teilen ist es ein Roman, dem es nicht um Fakten, sondern um Wahrheit geht, in anderen eine Biographie, in wieder anderen eine Art Kulturgeschichte des Fußballs im kleinen Verein. Ein bunter Gemischtwarenladen also.

Immer wieder begegnet die Geschichte der Viktoria der Geschichte des großen deutschen Fußballs.

Da erkennt man, wie die Wege auseinandergehen. Zunächst ganz langsam, denn bis in die 1950er Jahre ähneln sich Amateur- und Spitzenfußball. Spätestens die Bundesliga entfernt die Bereiche voneinander. Heute gibt es keine Ähnlichkeiten mehr zwischen dem Hochglanz-produkt der Unterhaltungsindustrie und dem Sport an der Basis.

Als Klammer aber dient das Spiel an sich. Es zieht jede Woche, jeden Tag zig Millionen Menschen in seinen Bann, Spieler, Zuschauer, Fans, Kritiker, Medien. Und sein Reiz besteht immer noch darin, „dass man nicht weiß, wie es ausgehen wird“, wie der Altbundestrainer Sepp Herberger sagte, obwohl man daran in der inzwischen selbst in der Bundesliga real existierenden Mehrklassengesellschaft Zweifel haben kann.

Oft weiß man nun doch, wie es ausgehen wird. Allerdings nicht so ganz genau. Die Sensationen werden weniger, aber es gibt sie noch. Nachfragen beantwortet Bayer Leverkusen, das sich vor dem Halbfinale des DFB-Pokals in diesem Jahr bei Arminia Bielefeld lediglich über die Höhe des Sieges Gedanken machte und dann beim Drittligisten mit 1:2 verlor.

Die Faszination des Spiels belebt auch den kleinen Sport, den Vereinssport mit seinen Jugendmannschaften und Fußballern, die am Wochenende aus Spaß hinter dem Ball herjagen. Und da ist dann noch das Vereinsleben. Das unterscheidet den großen vom kleinen Sport.

Im besten Fall ist der kleine Verein ein Kreis von Freunden, ein bisschen Familie.

Für mich gehört er zur Familie, weil Fritz, der Großonkel, mir immer wieder von den alten Zeiten erzählt hat, und weil mein Vater Robert mich schon seit frühester Kindheit mit dem Fußballvirus und wie selbstverständlich gleichzeitig mit dem Viktoria-Virus infiziert hat.

Es ist eine bleibende Ansteckung. Und auch davon handelt das Buch.

Dass es im Aufstiegsjahr erscheint, halte ich für ein gutes Omen.

Robert Peters, Mai 2025

ERSTER TEIL

1 – DER GEBURTSTAG

Fritz Peters feiert seinen 75. Geburtstag. Einige seiner alten Mitspieler sind gekommen. Sie erinnern sich an die (natürlich guten) alten Zeiten, als sie den Verein Viktoria Goch gründeten und Fritz ihr Torwart war. Zum Höhepunkt der Feier schießen sie dem alten Schlussmann noch ein paar Bälle aufs Kindertor, das in seinem Garten steht. Selbstverständlich wirft er sich in den Dreck. Ehrensache. Fritz denkt an die Familie im großen Haus an der Voßstraße, den strengen Vater, seinen Bruder Robert und die Schwestern Maria und Else – giftig die eine, kindisch die andere.

*****

Kracks! War das mein Bein? Oder der Rücken? Ein Arm? Kann schon sein, es ist mir aber egal. Schließlich habe ich den Ball, und darum geht es doch. Ich habe ihn abgewehrt vor einer unsichtbaren Torlinie, bewahrt vor dem Einschlag ins schon durchlöcherte Netz des Kastens, auf den sonst die Enkel schießen. Auch da stehe ich manchmal im Tor. Ich kann gar nicht anders.

Ich war Torwart, ich bin Torwart, das bleibt man ein Leben lang, ich werde immer Torwart sein, zumindest in meinen Gedanken. Auch heute bin ich der Torwart, an meinem 75. Geburtstag, zu dessen vorläufigem Höhepunkt mir die ehemaligen Mitspieler ein paar Bälle draufschießen. Dass ich mich lang hinwerfen würde auf den gepflegten Rasen hinter meinem Einfamilienhaus, hätten sie sicher nicht gedacht.

Ich sehe, dass sie sich wundern, dass sie lachen, höre ich, die ganze Nachbarschaft hört es. Sie lachen so laut, wie es nur alte Fußballer tun, es liegt Kameradschaft in diesem Lachen, eine Gemeinsamkeit, die es sonst vielleicht nur in Familien gibt. Möglicherweise nicht einmal dort.

Ich habe das immer geliebt. Es hat mein ganzes Leben begleitet, und ich höre es selbst in meinen Träumen, vor allem in meinen Träumen höre ich es. Und ich träume viel – manchmal sogar tags- über, ich habe jetzt die Zeit dafür.

Das Lachen war in der Kabine, beim Umziehen in den Hinterzimmern von Kneipen, es war auf dem Platz vor den Spielen, es war im Vereinslokal nach den Spielen, es war beim Training, zu dem wir uns schon mal in der Woche trafen – selten allerdings, wir mussten ja auch arbeiten.

Meistens trainierten wir im Sommer, wenn es abends hell genug war. Flutlicht, wie es heute jeder Amateurverein hat, gab es nicht. Wir waren ja schon froh, wenn unser Platz einigermaßen eben war.

Weil er das oft nicht war, schlugen wir dann den Ball häufig hoch und weit, da konnte er nicht in den vielen Löchern liegenbleiben oder auf dem unebenen Boden ständig tückisch die Richtung wechseln. Der schottische Kurzpass hatte sich zu uns noch nicht herumgesprochen, ich hätte die Schotten auch gern mal gesehen beim Kurzpass auf unseren Plätzen – ziemlich dumme Gesichter hätten die geschnitten.

Hohe Bälle waren wie für mich gemacht. Ich war länger als alle anderen, fast zwei Meter, und ich hatte ein gutes Gefühl für die Flugbahn. Außerdem schonte ich mich nicht. Bei der Arbeit gelegentlich, das gebe ich gerne zu, beim Fußball nie.

Nicht einmal jetzt im Garten schone ich mich. „Fritz, du bist ne Nummer“, ruft Anton Peters, mein Vetter und Trauzeuge, fast ebenso lang wie ich, früher in Goch mein Nachbar und Maler von Beruf. Jetzt lachen alle – auch die, die vorhin ein bisschen irritiert aus der Wäsche geschaut haben, die Nicht-Fußballer, der Bürgermeister und die Ehefrauen in ihren guten Kleidern, die sie sonst nur bei Hochzeiten oder zum Schützenfest aus dem Schrank holen – oder zum Geburtstag, wie heute. Die Kleider riechen immer ein bisschen nach Mottenkugeln. Es ist der Geruch der großen Feste.

Meine Frau lacht nicht. Auch später nicht, als sie mit mir eine neue, gute Hose aus dem Kleiderschrank im Schlafzimmer holt. Die andere gute (eigentlich noch bessere) Hose hat am linken Knie jetzt einen grünen Fleck vom Rasen, und eine Naht am Gesäß ist wohl gerissen. Das war der Kracks, den ich gehört habe.

Besser jedenfalls als ein Knochenbruch oder eine von diesen Muskelzerrungen, von denen sie heute im Fernsehen immer reden, die wir aber nicht gekannt haben. Ich zumindest nicht. Ich habe nie wegen einer Verletzung ausgesetzt, auch wenn es vor meinem Tor manchmal sehr zur Sache ging. Das gehörte einfach dazu, so wehleidig herumgerollt wie die Spieler heute haben wir uns nicht. Fußball war ein Männersport, und der tat eben manchmal weh. Na und?

„So gehst du mir nicht zum Essen, du Kindskopf, sich so in den Dreck zu werfen. Du bist doch nicht mehr zehn“, schimpft meine Frau. Ganz hinten im Augenwinkel sehe ich doch ein kleines Lächeln aufflammen, das sich anschickt, über das ganze, runde, rotwangige Gesicht zu wandern. Ich bin beruhigt, und ich weiß, dass sie mir nie lange böse sein kann.

Die meisten Menschen können mir nicht lange böse sein.

Das liegt wohl daran, dass ich selbst nie lange ernst bleiben kann. Das passt mir nicht. Das Leben ist in erster Linie ein Spaß, es findet immer heute statt, und man muss das Beste daraus machen. Das war und ist meine Devise. An morgen habe ich nie gedacht, auch zu den schlimmen Zeiten nicht.

Und natürlich gab es schlimme Zeiten, es gab zwei Kriege, den Tod meiner ersten Frau, Zerstörung, Heimatlosigkeit, sogar Hunger, und ganz selten war auch für mich die Welt nur trüb und grau und aussichtslos.

Aber ich habe nie gegrübelt wie mein Bruder Robert, der Schmied und Schlosser, der manchmal tagelang kein Wort gesagt hat, oder wie mein Vater Anton, der aussah wie ein Prophet aus dem Alten Testament mit einem langen, später fast weißen Bart und Augen, die strafend und streng durch die Welt blickten. Ich habe ihn nie lachen gesehen, wirklich nie.

Mein Vater hielt nichts von Späßen, für ihn war das Leben Arbeit, vor allem Arbeit. Die Gerechtigkeit Gottes musste man sich verdienen, das war seine Auffassung. Er war da evangelischer als die Evangelischen, obwohl er ein Katholik war und diesen Vergleich sicher nicht gemocht hätte. Denn mit den Evangelischen ließ er sich nicht vergleichen. Sie waren für ihn Menschen „vom anderen Glauben“, Christen, das schon, doch nicht so richtige Christen wie die Katholiken. Mein Bruder Robert sah das ganz ähnlich, ich war da entschieden liberaler, und ich bin liberaler geblieben.

Von Vergnügungen, wie wir sie uns manchmal gönnten, hielt mein Vater überhaupt nichts. Zu Karneval, wenn wir das Fest der Rosen feierten und im Saal an der Gaesdoncker Straße mächtig einen hoben, schloss er sich regelrecht ein. Zum Glück verbot er uns wenigstens nicht, hinzugehen. Das traute sogar er sich nicht, andernfalls hätte es vielleicht doch einen kleinen Aufstand gegeben. Er wollte es nicht darauf ankommen lassen, das ehrt ihn.

Selbst mein Bruder war Fassnacht dabei, der sonst mit Festen nicht viel anfangen konnte und für den das Leben ebenfalls weitgehend aus Arbeit, Essen und Schlafen bestand. Karneval war für ihn einmal im Jahr die Ausnahme von der Regel.

Ich feierte auch mit meinen Fußballkameraden – beinahe jeden Sonntag. Für mich war also Feiern die Regel. Dafür konnte ich in meiner Familie kein Verständnis erwarten.

Das tat ich auch nicht.

Meinen Vater und dessen grimmige Miene ignorierte ich, so gut es ging. Wenn meine Schwestern Maria und Else hinterm Stickrahmen am Abend meinen unsteten Lebenswandel beklagten, die Hände rangen und die Augen zum Himmel drehten – es fehlte nur, dass sie vor dem Weihwasserbecken im Schlafzimmer ein Kreuzzeichen schlugen und den Herrn auf Knien um Vergebung für meine Sünden anflehten –, lachte ich nur.

Sie beteten wahrscheinlich trotzdem für mich. Das hielten sie für ihre Christenpflicht. Ich habe sie nicht davon abgehalten – soll doch jeder machen, was er will, und vielleicht hat es ja doch irgendwann sein Gutes. Ich will da nichts ausschließen.

Ich glaube, mein Vater hatte früh die Hoffnung aufgegeben, dass aus mir noch ein ordentlicher Mensch werden könnte. Ich machte dennoch eine ordentliche Ausbildung als Handlungsgehilfe im Kontor der Margarinewerke, heute würde man das wahrscheinlich kaufmännischer Angestellter nennen.

Damit war ich schon ein bisschen aus der Art geschlagen, weil in meiner Familie sonst die Handwerker, die Schmiede und Schlosser, den Ton angaben. Dafür hatte ich kein Talent, und ich mochte auch den Dreck nicht, den sie stolz wie eine Trophäe unter den Fingernägeln trugen und noch auf ewig in den kleinen Falten ihrer schwieligen Hände.

Das Werk auf der Klever Straße nannten wir „de Botter“. Wer da arbeitete, der hatte einen sicheren Beruf. Mein Bruder kam später ebenfalls da unter, als Schlosser, als die Schmiede nicht mehr lief, weil die Bauern die meisten Arbeitspferde abschafften und nur noch der Milchmann mit seinen Gäulen regelmäßig zum Beschlagen kam.

Da war der Betrieb der Margarine-Union allerdings schon nach Kleve umgezogen. Das Gocher Unternehmen Jurgens und Prinzen war mit van den Bergh in Kellen fusioniert. Moderne Zeiten.

Als Robert noch die Schmiede betrieb, hatte das Schicksal meinen Vater schon lange schwer geschlagen. Beide Beine verlor er an die Zuckerkrankheit. Mein Bruder und seine Frau Lene setzten ihn im Rollstuhl an die Kasse in dem kleinen Zigarrenladen, den sie im Elternhaus an der Voßstraße eröffneten, weil der Vater natürlich kaum etwas in die Versicherung eingezahlt hatte und nun doch irgendwie Geld fürs Leben hereinkommen musste. Von wegen: „Ihr müsst auch an morgen denken.“ Ein schönes Vorbild war er.

Und gerecht fand mein Vater als Krüppel in seinem Rollstuhl ganz sicher nicht, was das Leben oder der Herrgott für ihn vorgesehen hatte. Er wurde dadurch noch wortkarger, mürrischer, aber er war nicht mehr so streng zu uns, er spürte, dass ihn seine Macht über uns verließ. Er bot einen traurigen Anblick, als Gebieter war er mir tatsächlich lieber gewesen. Es entsprach sicher auch eher seinen eigenen Vorstellungen.

Die Hilflosigkeit machte ihn wütend und gleichzeitig leise. Er verschwand schweigend langsam in sich selbst, hinter zornigen Falten auf der Stirn und einem grimmigen Blick, der wie eine Maske auf dem Gesicht lag – eine Maske, die er nie mehr ablegte.

Mein Bruder war nun das Familienoberhaupt, schließlich war er vier Jahre älter als ich, und unsere Schwestern wären für diese Rolle ohnehin nicht in Frage gekommen, das war Männersache. Wer hätte sich auch vorstellen können, dass die kleine, giftige Maria wissen konnte, was für eine Familie gut war. Und Else war in ihrem ganzen Leben ein kleines Mädchen im Körper einer großen und später ziemlich dicken Frau.

Mein Bruder seinerseits verwahrte seinen Vorrat an Güte hinter dem Vorhang seiner Rechtschaffenheit, hinter einem Vorhang, den er nur sehr selten beiseite zog.

Er blickte ernst wie unser Vater, er sah manchmal genauso aus wie er, selbst wenn er keinen langen Bart trug, sondern nur ein Schnurrbärtchen, dessen Enden zart nach oben gezwirbelt waren. Das war die Mode der Kaiserzeit, Wilhelm Zwo war das Vorbild.

Robert brachte allerdings mehr Verständnis auf für solche, die aus der Art gefallen waren, wie ich es war. Da war er anders als mein Vater, der das nicht ertrug und der wütender wurde, je länger er es doch ertragen musste.

Ich hätte ihm gerne geraten, es sich leichter zu machen und darüber hinweg zu sehen. Aber damit wäre ich nicht durchgedrungen, und man machte in dieser Zeit dem Vater keine Vorschläge für sein Leben, das gehörte sich einfach nicht. In der Zeit wussten die meisten noch, was sich gehört.

Jetzt sitzt mein Bruder auf dem Gartenstuhl unter dem Sonnenschirm, und ich kann sein Schmunzeln hören. Es ist beinahe so laut wie das Lachen der Kameraden, aber nur für mich, die anderen, auch die meisten Verwandten, sehen eher ein strenges Gesicht, das er sich immer noch aufsetzt, besonders bei Fotos, weil er meint, dass es zu ihm gehört, zu einem Bild, das er von sich selbst gemalt hat. Sie haben ihn immer ein bisschen gefürchtet, seine Kompromisslosigkeit, seinen Ernst, seine fürsorgliche Härte.

Denen könnte ich was erzählen, denn mir konnte er nichts vormachen, er wollte es nicht einmal. Ich kenne nämlich seine Fassnachts-Geheimnisse, wenn die Gedanken an morgen und gestern auch für ihn nichts zählten, wenn er so ausgelassen war, dass sie ihn nicht erkannt hätten. Er hätte sich wahrscheinlich selbst nicht erkannt. Es war vor ihrer Zeit – und auch ein bisschen vor meiner. Vier Jahre sind manchmal lang.

Eine Geschichte, die später niemand geglaubt hätte:

1909 ließ Robert sich mit seinen beiden Freunden Heini und Jupp zu Fassnacht von einer Näherin einen Frack aus Sackleinen anfertigen. Dazu trugen sie einen bunten Kübelhut. Rosenmontag gingen sie in die Wirtschaft zur Mühle an der Gaesdoncker Straße und sangen mit den anderen den Schlager „Es war in Schöneberg im Mai" und andere bekannte Lieder. Dazu wurde geschunkelt, und die Kübelhüte wurden geschwenkt. Die Fenster beschlugen, weil sich die Festgemeinde so ins Zeug legte.

Nicht nur beim Singen legte sich die Festgemeinde ins Zeug, auch beim Trinken, denn es ging viel Bier und reichlich Schnaps über den Tisch, was sich heute auch niemand mehr vorstellen kann – bei Robert jedenfalls nicht.

Später habe ich meinen Bruder kaum mal Alkohol trinken sehen, selbst jetzt sitzt er im Garten seit einer halben Stunde vor einem kleinen Bier. Das könnte mir nicht passieren. Und das ist mir auch früher nicht passiert, vor allem früher nicht, manchmal bin ich heute doch ein wenig vernünftiger. Manchmal.

Damals mochte sogar er das Gefühl, wenn es sich im Kopf ein bisschen zerblasen anfühlt, wenn alles nicht mehr so wichtig ist und wenn man ruhig mal Unsinn reden kann. Das ging für Robert nur an Karneval, während des restlichen Jahres, im Alltag wurde der Unsinn ausgesperrt, oder er blieb besonderen Exemplaren wie mir vorbehalten, die eine Art Freifahrtschein für ein anderes Leben hatten.

Ich bin fast sicher, dass er mich immer ein bisschen darum beneidet hat. Das sah ich hinter seinem strengen Blick, denn ich sah länger hin als die anderen – und tiefer hinein sah ich auch, das können wahrscheinlich nur Geschwister.

Gegen eins in der Nacht schaukelte das Trio laut singend Arm in Arm nach Hause. Auf dem Heimweg musste es am Friedhof vorbei, wo ihm die Sangeslust ein wenig verging, es ist ja nicht der rechte Ort für laute Karnevalslieder. Damals nicht und heute nicht. In dieser Hinsicht ziehe selbst ich enge Grenzen.

Da sahen sie am Eingangstor einen ungeheuer großen Mann, den Arm drohend erhoben. Aber weil sich der große Mann überhaupt nicht bewegte, traten sie doch vorsichtig ein wenig näher, Alkohol macht ja mutig. Und jetzt sahen sie: Es war eine Strohpuppe, kunstvoll gefertigt und über zwei Meter groß. Die hatte irgendein Scherzbold dort abgestellt.

Heini fand, aus diesem Scherz könne man noch deutlich mehr machen. „Kommt“, sagte er, „die hängen wir aufs Klo an der Frauentorschule und rufen die Polizei."

Jupp und Robert widersprachen Heini nie, auch diesmal nicht. Wenn der seinen Spaß haben wollte, machten sie mit. Meistens lohnte es sich am Ende, und es gab was zu lachen.

Auf der Wache trafen sie den Wachhabenden und einen Nachtpolizisten an. Beide hatten ebenfalls ziemlich tief ins Glas geschaut, schließlich war Fassnacht, und da gehörte es sich das so, sogar für Ordnungshüter. Promillegrenzen kannten die nicht, und ein Alkoholverbot im Dienst existierte ebenfalls nicht.

Der Wachhabende rollte mit den blauen Augen und stützte den Kopf in die Hand. Der Nachtpolizist schaute die drei jungen Leute an, als müsste er das Bild, das er vor sich sah, alle paar Sekunden scharf stellen und der Welt das Schwanken abgewöhnen. Auf seiner Stirn standen tiefe Falten, sein Kopf wackelte, da half auch die Hand als Stütze nicht sehr.

Heini tischte ihnen seine Geschichte auf: „Wir wollten zur Voßstraße nach Hause gehen. Da musste ich austreten und bin in die Frauentorschule. Als ich auf dem Abort die Tür aufmachte, hing da ein großer Kerl. Der hat sich bestimmt aufgehängt." Und er guckte richtig ängstlich.

Seine Freunde sagten nichts, aber sie bemühten sich ebenso um einen furchtsamen Blick. Ich stelle mir vor, sie guckten wie die Helden der Stummfilme, die man zu der Zeit in Zelten der Wanderkinos auf der Kirmes bewundern konnte. Vielleicht rollten sie die Augen, wahrscheinlich sogar. Das taten die Leinwandhelden schließlich auch. Und was auf der Leinwand Eindruck machte, musste in der Polizeiwache ebenfalls Eindruck machen.

Der Wachhabende hatte keine Lust auf nächtliche Nachforschungen. Er richtete sich auf, der Körper straffte sich, seine Gesichtszüge schafften es, leidlich dienstlich zu wirken, und er schickte den Nachtpolizisten mit zur Schule, um sich ein Bild vom vermeintlichen Tatort zu machen. „Und dann wird Bericht erstattet“, rief er noch.

Der Polizist war erkennbar wenig begeistert, war jedoch nicht zu Einsprüchen berechtigt, setzte deshalb die Pickelhaube auf den immer noch wackelnden Kopf, schnallte seinen Degen um, sagte: „Jawoll!“ und stolperte hinter den drei Scherzbolden her.

Die Schnäpse und das holprige Pflaster machten seinen Gang nicht ganz so würdevoll, wie er sich das selbst wünschte. Über das Pflaster schimpfte er lautstark, über die Schnäpse nicht, das Pflaster war ja schuld, es bewegte sich wie die ganze Welt drumherum.

Vor dem Klo zog er seinen Degen und befahl meinem Bruder, die Tür zu öffnen. „Mammadietürauf", sagte er, im Suff matschte er die Wörter zusammen. Robert machte ein angemessen banges Gesicht, gehorchte und blieb ein Stück zurück.

Der Ordnungshüter ging vorsichtig und leise schaukelnd in die Kabine. Mit dem Degen tastete er aus einigermaßen sicherer Entfernung den Erhängten ab. Als er mit dem Degen ungefähr auf Bauchhöhe war, gab Heini ihm einen ordentlichen Stoß. Die Klinge fuhr dem Strohmann in den Bauch. Der Polizist stand starr vor Schreck und ließ seine Waffe fallen.

Und bevor er festgestellt hatte, dass er in einen Ballen Stroh gestochen und sich von seinem Schreck erholt hatte, waren die drei Freunde auf und davon.

Der Schutzmann lief ihnen nach, fiel dabei ein paarmal hin, und er brüllte: „Halt, oder ich schieße!" Das fanden nun wiederum Robert und seine Spießgesellen sehr lustig, denn sie wussten ja, dass er weder ein Gewehr noch eine Pistole hatte. Seine einzige Waffe, der Degen, lag im Klo beim Strohmann. So richtig gefährlich konnte er ihnen deshalb nicht werden. „Halunken, Mammelucken", schimpfte er keuchend. Das Wort „Mammelucken“ habe ich nie mehr wieder gehört.

Da hatte Heini noch eine gute Idee. Er schoss mit seiner Karnevalspistole in die Luft.

Das war nun wirklich zu viel für den Polizisten, er rannte um sein Leben. Die drei Jungs warfen ihm noch ein paar Knallfrösche nach. Und sie lachten, bis ihnen die Kübelhüte vom Kopf fielen. Sie mussten sich gegenseitig festhalten, damit sie nicht lachend aufs Pflaster kippten.

Lange hat niemand außer Robert, Jupp, Heini und dem Sergeanten von der Geschichte erfahren. Der Sergeant hat sich geschämt, und die Freunde wussten, was sie verraten durften oder eben auch, was sie nicht verraten durften.

Mir hat er die Geschichte viel später erzählt, da waren wir beide schon alte Herren. „Respekt“, habe ich gesagt, „ich wusste doch, dass wir verwandt sind.“

Weil er später doch mehr gelacht hat als früher, wollte er nicht nur mich teilhaben lassen an seinem neu entdeckten Humor. Er schrieb die Geschichte auf, erfand andere über ein Krokodil im Baggerloch und Hannibal, den Gocher Lebenskünstler.

Er erzählte über die Arbeiten am Stadtpark, dass er den Mann, der in Goch auf der Kirmes Türkischen Honig verkaufte, in Frankreich im Schützengraben getroffen habe, er dichtete über die davonfliegende Zeit und darüber, dass schnell nach dem Zweiten Weltkrieg dieselben in Amt und Würden saßen, die das zwölf Jahre lang im Tausendjährigen Reich bereits getan hatten. Er hatte nichts vergessen, viele andere schon, denen half er mit seinen Erinnerungen aus.

Seine ältesten Enkel mussten die Geschichten und Gedichte (gegen sehr ordentliche Bezahlung natürlich) mit fünf Durchschlägen abtippen. Robert packte sein schnell wachsendes Werk in Mappen, die er Gochern zur Ansicht lieh oder den Redakteuren der Lokalzeitungen nachdrücklich zum Lesen empfahl.

Ein paar Mal wurde mein dichtender Bruder mit Zeitungsartikeln bedacht. Ich hatte den Eindruck, dass die Zeitungsredakteure ganz froh waren, wenn sie ihn für eine Zeit wieder los waren, denn er konnte sehr hartnäckig sein.