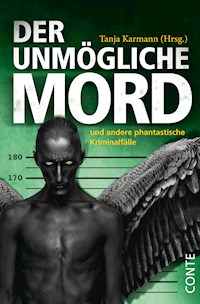

Der unmögliche Mord E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Conte Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Wie sehen Verbrechen in der Zukunft aus? Kann man mit Magie den perfekten Mord begehen? Und helfen übersinnliche Fähigkeiten, einen Mörder zu überführen? Diesen und anderen Fragen gehen die Autoren dieser Anthologie nach und verwischen dabei die Genregrenzen. Dabei wird die ganze Bandbreite der Phantastik von der klassischen Fantasy über Urban und Contemporary bis hin zu lovecraftschem Horror und Science Fiction abgedeckt. Neben Markus Heitz und Isabella Archan sind weitere vierzehn Autoren dem Ruf der Herausgeberin gefolgt, die z.T. seit Jahren als feste Größe in ihrem Genre bekannt sind. Mit Beiträgen von Erik R. Andara, Isabella Archan, Nora Bendzko, Christian Handel, Markus Heitz, Alex Jahnke, Tanja Karmann, Simon H. Krätzer, Germaine Paulus, Sonja Rüther, Carsten Schmitt, Kim Skott, Anke Schlachter, Bernhard Stäber, Christoph Steckelbruck, M.H. Steinmetz und Uwe Voehl.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort der Herausgeberin

Liebe Leserin, lieber Leser,

so unvorstellbar es in Zeiten von Harry Potter, Game of Thrones oder The Avengers scheint, führt das Genre der phantastischen Literatur immer noch ein Schattendasein und findet kaum Erwähnung in den Feuilletons. Umso mehr freue ich mich, mit dem Conte Verlag für meine Anthologie einen Partner gefunden zu haben, der seit fast zwei Jahrzehnten anspruchsvolle Literatur publiziert. Mit dem vorliegenden Band erweitert der Verlag sein Programm und ermöglicht seinen Lesern die Erkundung eines weiteren Genres.

Das Thema der geplanten Kurzgeschichtensammlung war schnell gefunden, ist doch eine breit gefächerte Krimi-Reihe ein wichtiger Teil des Verlagsprogramms. Die Verknüpfung der beiden Kategorien war die einzige Bedingung für die teilnehmenden Autoren und so finden sich in dem vorliegenden Sammelband alle Spielarten der Phantastik von der klassischen Fantasy über Science-Fiction und Märchen bis hin zu Mystery und Horror.

Ebenso vielfältig ist auch der Reigen an Autorinnen und Autoren, die ich für eine Zusammenarbeit gewinnen konnte. Manche haben mit diesem Buch eine ihrer ersten Verlagsveröffentlichungen, andere sind schon seit Jahren nicht aus dem Literaturbetrieb wegzudenken. Die einen haben sich noch nie ins Feld der Phantastik begeben, für andere war das Krimi-Genre Neuland. Ich freue mich über jeden einzelnen Beitrag und wünsche Ihnen spannende Unterhaltung bei der Aufdeckung unmöglicher Morde und anderer phantastischer Kriminalfälle.

Tanja Karmann, im Januar 2019

Carsten SchmittTahdukeh

Der Körper des Jungen roch nach dem Fluss, aus dem er wenige Stunden zuvor geborgen worden war. Die Mischung aus Wasser, Fäkalien und den Ausflüssen der Eisenhütten entlang der Sâr verband sich mit den muffigen Ausdünstungen der schimmligen Wände des Kellergewölbes zu einem eigentümlichen Aroma.

»Na, wen haben sie uns da zugeteilt, Pit?«

Der alte Gendarm kratzte sich mit dem schmutzigen Nagel seines Zeigefingers an der Nase, die mit aufgeplatzten Äderchen überzogen war.

»Den hat man heute Mittag bei der Kohlenwaage aus der Sâr gefischt, Kommissär Charois. Erst dachten’se es wär’ ein Treidlerbursche, der ins Wasser gefallen ist, aber dann hat man die Wunde am Kopf gesehen. Man weiß nicht, wer’s ist«, schloss er lapidar.

»Und da hat man sich an uns erinnert. Na, was glaubst Du, Pit? Wird’s ein großer Fall?« Charois lachte trocken, doch Pit behielt seinen stoischen Ernst: »Kann’s nicht sagen. Er hat nichts bei sich gehabt. Vielleicht ist er aus der Wirtschaft gekommen und überfallen worden.«

Durch das kleine Fenster oben in der Wand des Gewölbes im Keller der Gendarmeriewache von Sârbruck fielen ein paar letzte Strahlen. Charois schlug die graue Wolldecke zurück, die den Körper des Jungen bedeckte. »Dann woll’n wir mal. Zünde die Lampen an, Pit, sei so gut.«

Pit entzündete die Öllampen, die an Ketten von der Decke hingen, und der Leichnam wurde in warmes gelbes Licht getaucht. Ein schöner Junge, dachte Charois, fast ein Mann, durch körperliche Arbeit geformt, doch noch nicht von ihr entstellt. Charois sah in das von blonden Locken umrahmte Gesicht. In ein paar Jahren hätte er im blau-roten Rock der herzoglichen Garde eine schneidige Figur abgegeben. Charois zog die Kiefer des Jungen auseinander und beugte sich über den geöffneten Mund. Er drückte auf Brust und Bauch des Toten und roch an der Luft, die gurgelnd aus seinen Lungen entwich. »Falls er im Wirtshaus war, dann ohne viel zu trinken.«

Dann nahm er den Kopf des Jungen in beide Hände und drehte ihn zur Seite. Charois betastete die Wunde am Hinterkopf, die sich geschwollen und rot unter den blonden Haaren abzeichnete.

»Die Wunde am Hinterkopf sieht nach einer groben Waffe aus, vielleicht ein Knüppel oder ein Stein.«

Pit zuckte die Schultern. Er knetete die Hände und trat von einem Fuß auf den andern. Charois zog seine Taschenuhr aus der Westentasche und schaute auf das Ziffernblatt. Halb acht Uhr abends. Für Pit wurde es Zeit.

»Benötigen Herr Kommissär mich noch?«

»Nein, Pit, es ist gut. Stell nur meinen Koffer dort auf den Tisch und sei morgen zeitig wieder da, um mich abzuholen.«

»Sehr wohl, Herr Kommissär!« Der Gendarm salutierte und verließ das Gewölbe, die Tür hinter sich schließend.

Charois vertraute Pit. Der Mann würde morgen früh noch halb betrunken sein, doch sie hatten eine Übereinkunft. Keiner stellte Fragen nach der Schwäche des Anderen und sorgte dafür, dass sonst niemand mehr davon bemerkte, als ohnehin schon bekannt war. Er wandte sich dem kleinen Koffer zu, den Pit auf einen Tisch an der Wand des Gewölbes gestellt hatte. Charois öffnete den Deckel und spürte ein Kribbeln in den Händen beim Anblick der Requisiten, die ordentlich aufgereiht im Inneren des Koffers lagen.

Der Kommissär hob das Tablett aus schwarz lackiertem Holz aus dem Koffer und stellte es auf die Bahre neben die Leiche des jungen Mannes. Methodisch inspizierte er die Gerätschaften. Das Öllämpchen mit der Haube aus Kristallglas, die Bambuspfeife mit dem Kopf aus weißem Porzellan, der tiefe Löffel aus gehämmertem Kupfer und all die anderen kleinen Hilfsmittel, Fläschchen und Behälter, die sein Laster erforderte.

Charois entzündete die Lampe. Ihr gelbes Licht erschien ihm wie die Flamme der Vorfreude, die ihm den Weg leuchten würde in die Träume der Vergangenheit. Er nahm das Fläschchen mit dem Rauchopium und träufelte einige Tropfen des dunkelbraunen Tschandus in den Löffel.

Dann nahm er eine Dose aus Ebenholz und öffnete sie. Als er die kleine Menge feinen grauen Pulvers darin sah, zögerte er. Wollte er seinen schrumpfenden Vorrat für einen erschlagenen Bauerntölpel opfern? Sein Tahdukeh, seine Wunderdroge? Doch jetzt aufzuhören wäre ihm ebenso unmöglich gewesen wie das Schlagen seines Herzens anzuhalten.

Er maß eine kleine Menge des Pulvers mit einem Spatel ab und vermengte es mit den dicken braunen Tropfen am Boden des Kupferlöffels. Dann hielt er den Löffel über die Opiumlampe und kochte das Tschandu, bis es zu einer klebrigen Masse wurde, die er zu einem Pfropfen formte, der genau in die Öffnung im Kopf der Pfeife passte. Er legte sich auf die Bahre, die Lampe zwischen sich und der Leiche und drehte sich mit angewinkelten Beinen auf die linke Seite, den Kopf auf seinen zusammengerollten Mantel gestützt. Mit der rechten Hand hielt er die Pfeife mit der Öffnung nach unten über die Flamme und inhalierte die köstlichen Schwaden.

Charois glitt in einen Zustand heiterer Aufmerksamkeit, frei von Ödnis und Mattheit des Lebens. Der Körper des Jungen lag ihm gegenüber, den Kopf zu ihm geneigt und die Augen zu Schlitzen geöffnet. Du wirst nicht namenlos verscharrt werden. Wir werden herausfinden, wer Du bist, dachte Charois. Er richtete sich auf und studierte jeden Quadratzoll des nackten Körpers, bis er an der rechten Hand innehielt. Charois streckte Zeige- und Mittelfinger aus und strich über die Handfläche des Toten. Seine Fingerkuppen ertasteten harte Schwielen und seine eigenen Hände kribbelten in Erwiderung des Gefühls. Die erste Welle des Tahdukeh-Rauschs brandete heran, und Charois erwartete sie mit geschlossenen Augen. Er ließ sich von ihr überspülen und durch einen unsichtbaren Strom wirbeln, bis der Schwindel nachließ und er wieder festen Boden unter den Füßen spürte.

Die Vision war nicht gefestigt genug, um die Augen zu öffnen, und so blieben ihm nur die restlichen vier Sinne. Der Mief des Kellers war dem würzigen Geruch nach Stall und Pferden gewichen. In den Händen spürte er einen hölzernen Schaft wie von einem Besen. Nein, kein Besen, dafür war der Gegenstand zu schwer. Es war eine Schaufel und mit dieser Erkenntnis explodierten die Eindrücke, die seine Sinne bestürmten, in seinem Kopf. Der Geruch nach Pferd und Stall, den er vorhin wahrgenommen hatte, wurde überwältigend. Er hörte das Kratzen des Schaufelblatts auf dem Boden und das feuchte Zischen, wenn die Schaufel in den Mist stach, während um ihn Pferde schnaubend seine Arbeit kommentierten.

»Mattel!« Der Klang der Stimme ließ ihn auffahren. Er riss die Augen auf und sah sich nach dem Rufer um.

Charois wurde aus der Vision katapultiert. Das Traumbild war nicht gefestigt genug, der Gesichtssinn zu viel dafür gewesen. Für einen Augenblick hatte er einen Stall gesehen. Die Wände waren geweißelt, die Pferde, allesamt wohlgenährte Tiere, in ordentlichen Boxen untergebracht. Dies war nicht der Stall eines Fuhrmanns oder einer Station der Postkutsche, sondern die Stallung eines edlen Herrn.

Jemand hatte einen Namen gerufen, Mattel. War das der tote Junge?

Charois bereitete sich eine weitere Pfeife. Diesmal balancierte er die Mischung aus Tschandu-Opium und Tahdukeh perfekt, so dass er zu gleichen Teilen in der hiesigen Welt und der Vision der Droge erwachte. Er sah den Körper des jungen Mannes vor sich nackt auf der Bahre liegen und blickte zugleich durch dessen Augen.

Mattel hatte die Schaufel an die Wand gelehnt und war zur Stalltür gegangen, von wo der Fremde gerufen hatte. Wie ein Trinker Wein über die Zunge rollen ließ, um das Bouquet anzuschmecken, fühlte Charois die Empfindungen des Mannes, dessen Geist er bewohnte. Er spürte Freude und Erregung, aber auch Vertrautheit. Der Rufer war Mattel keinesfalls fremd gewesen.

Er schritt aus dem Schatten des Stalls in den Hof und kniff die Augen im grellen Sonnenlicht zusammen. Die umliegenden Gebäude sah er nur verschwommen als weiße und rote Flächen der Außenwände und Ziegeldächer.

Mattels Aufmerksamkeit galt einem Mann, der auf den Waldrand zu schlenderte. Er trug einen weißen Gehrock, der mit schillernden grünen und blauen Stickereien im cathayischen Stil verziert war, ebensolche Hosen und Strümpfe aus weißer Seide. Die Füße steckten in Schuhen mit goldenen Schnallen und in der rechten Hand hielt er einen zierlichen Spazierstock. Das Gesicht des Fremden blieb verborgen, doch Charois spürte, dass Mattel wusste, um wen es sich handelte. Der Mann verschwand im Wald und mit seinem Verschwinden zwischen den Bäumen fühlte Charois, wie die Vision ihm entglitt. Ihn schwindelte und statt der hellen Sonne am Himmel sah er die vier Lichtpunkte der Öllampen, die von der Decke des Kellergewölbes hingen.

Mit den geübten Fingern eines Tahdukeh-Träumers tastete er nach dem Opiumbesteck. Er bereitete die Pfeife und nahm einen Zug. Der Schwindel ließ nach und das Bild vor seinen Augen stabilisierte sich, blieb aber unbewegt. Er wagte es, seinen Geist zurückzuschicken in den Keller der Gendarmeriewache, um sich von seiner Intuition leiten zu lassen. Er nahm einen weiteren Zug der Pfeife und folgte der ersten Eingebung, die die Droge ihm einflüsterte. Er beugte sich vor und küsste die Lippen des toten Mattel.

Als er den Mund von den Lippen seines Gegenübers löste und die Augen öffnete, sah er in das hübsche Gesicht eines bartlosen jungen Mannes. »Mattel, mein lieber Mattel«. Der andere trug eine Perücke, deren grau gepudertes Haar im Kontrast zu den dunklen Brauen und rehbraunen Augen stand. Charois, der als Beobachter sah, was Mattel sah, glaubte, den Fremden zu kennen. Er spürte den Sinneseindrücken und Erinnerungsfetzen, die er aufnahm, nach, doch der Name entwand sich seinem Zugriff, bis Mattel sprach.

»Mein Prinz, ich …«

»Nenn mich nicht so, Mattel. Dein Prinz bin ich dort, doch hier bin ich dein Freund.«

Charois spürte, wie Mattel lächelte. Die beiden führten dieses Gespräch nicht zum ersten Mal.

»Ich muss gehen. Wenn der Stallmeister bemerkt, dass ich fort bin, setzt’s Backpfeifen.«

»Er soll es nicht wagen!«

»Henrik, hier draußen bist du mein Freund. Aber dort bist du der Prinz und wenn du dich um einen säumigen Pferdeknecht mühst, werden die Leut’ noch mehr reden, als sie’s schon tun.«

»Lass sie! Sie werden es nicht wagen, mir ihre hässlichen Gedanken ins Gesicht zu sagen.«

»Aber mir. Und Schlimmeres.«

»Sei unbesorgt, Mattel. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas geschieht.«

»Trotzdem sollt’ ich nun gehen. Es ist Zeit, dass ihr wieder Prinz seid und ich Stallknecht.«

Henrik von Sârbruck, Erbprinz von Herzog Ludovic, nickte. Sie erhoben sich und Henrik nahm seinen Rock vom Boden, den er als Decke unter ihnen ausgebreitet hatte.

Charois fühlte wie die wohlige Mattigkeit des Opiums ihn umhüllte und er in den Schlaf abzugleiten drohte. Doch bevor er das letzte Geheimnis nicht gelüftet hatte, stand ihm keine Ruhe zu. Seine Hand wanderte über Mattels kalte Wange nach hinten, bis er die Wunde am Hinterkopf spürte. Sein Zeigefinger bohrte sich durch Haut und zermalmte Knochen bis in die Höhle des Schädels. Er öffnete seinen Geist für eine letzte Vision.

Der Mann war mit seinem dunkelbraunen Rock und ebensolchem Hut zwischen den Bäumen kaum zu sehen gewesen. Mattel erkannte Johann, den Gehilfen des Hofmarschalls, und in das Erkennen mischte sich Unbehagen, ja Furcht vor den stechenden dunklen Augen und dem Lächeln, das die Lippen des harten Mundes verzerrte und den Blick auf die breiten Schneidezähne freigab.

»Du bist der Mattel, nicht wahr?« Ohne eine Antwort abzuwarten, umfasste der Mann seinen Oberarm mit fester Hand. Der Griff war nicht unangenehm, aber ihm wohnte die Drohung inne, dass sich das jederzeit ändern konnte.

»Seine Hoheit hat mir aufgetragen, dich zu ihm zu bringen.«

»Der Prinz? Wir, ich meine, er … warum wünschen Seine Hoheit mich zu sprechen?«

»Seine Hoheit hat mich ins Vertrauen gezogen, du brauchst dich nicht zu fürchten.«

Wieso dachte der Mann, dass er sich fürchtete? Mattel sah in Johanns Augen und erkannte, dass er log. Die schwere Hand um seinen Oberarm verstärkte ihren Druck, doch selbst wenn er weggelaufen wäre, wohin hätte er fliehen sollen? Johann kannte ihn, wusste, wo seine Mutter und kleine Schwester wohnten. Charois fühlte Resignation in Mattel aufsteigen. Johann deutete mit dem Kinn an ihm vorbei. »Dort entlang, und keine Eile. Der Boden ist voller Wurzeln. Seine Gnaden würde nicht wollen, dass du stürzt und dich verletzt.«

Mattel drehte sich um und schritt vor dem Mann her. Das Blut pochte in seinen Ohren und sein Hemd klebte ihm schweißdurchnässt am Rücken. Lass Dich nicht schlachten wie ein Stück Vieh!, dachte Charois. Als habe der seine Gedanken über die Grenze zum Jenseits hinweg gehört, rannte er los. Mattels junge, kräftige Beine waren gewöhnt, lange Strecken zurückzulegen, und durch die bloßen Fußsohlen, die keine Stiefel kannten, spürte er den Boden genau, ahnte Wurzeln und tückische Ranken im Voraus, setzte darüber hinweg und schlug Haken wie ein wilder Hase. Je mehr Vorsprung er vor Johann gewann, desto mehr legte sich die Aufregung und er fand einen Rhythmus. Flink bahnte er sich einen Weg durch das Dickicht, wobei er nie schneller lief als seine Ausdauer es erlaubte. Bald hörte er die schweren Schritte der Stiefel seines Verfolgers und das Fluchen, wenn dessen Rock sich in den Dornen verfing, nicht mehr. Wie töricht es gewesen war, ans Aufgeben zu denken! Mochte Johann ihn doch kennen und wissen, wo Mutter und Schwester lebten. Niemals würde sein Herr, sein Henrik, zulassen, dass ihm oder seiner Familie ein Leid angetan werden würde. Wenn es ihm gelang, heimlich zum Schloss zurückzukehren und Henrik eine Nachricht zukommen zu lassen, wäre er in Sicherheit. Ein Grinsen überzog sein Gesicht, als er daran dachte, wie er Johann dem Schnüffler eins auswischen würde.

Er lachte noch, als seine Füße ins Leere traten und er mit vollem Schwung über einen steil abfallenden Hang getragen wurde, den das Unterholz vor seinem Blick verborgen hatte. Er ruderte mit Armen und Beinen und schrie, als er auf dem Boden aufschlug. Sein rechtes Knie brannte, als habe man einen Zimmermannsnagel hindurchgetrieben. Als er versuchte aufzustehen, versagte das Bein ihm den Dienst. Mattel sackte zusammen und barg das Gesicht im Laub. Nicht schreien, nicht weinen! Nur Glück und Heimlichkeit vermochten ihn jetzt zu retten.

Er stöhnte, als er das dumpfe Geräusch eines schweren Körpers, der auf die Erde sprang, hörte. Schritte näherten sich der Stelle, wo er am Boden lag, und bald drückte ein harter Stiefelabsatz auf seinem Hinterkopf sein Gesicht tiefer in den Schmutz.

»Flink ist’s gerannt, das Reh. Oder war’s ein Böcklein? Verrat’s mir: Hast du den Arsch hingehalten oder er?«

Mattels Mund war voller Erde und faulem Laub, die jede Antwort erstickten. Er mühte sich, aufzustehen, doch ein kurzer Tritt des Stiefels schickte ihn wieder zu Boden und trieb ihm die Tränen in die Augen. »Die Kehle wollt’ ich dir durchschneiden, doch ich hab’ eine bessere Idee. Bevor ich mein gutes Messer mit deinem Sodomitenblut beschmiere, schlag’ ich dir lieber den Schädel ein.« Der Druck auf seinem Kopf ließ nach, als der Mann den Fuß herunternahm. Mattel drehte das Gesicht zur Seite und spuckte Laub, doch selbst diese Bewegung bereitete ihm solche Schmerzen, dass an Aufstehen nicht zu denken war. Er sah, wie Johann sich bückte und einen Stein aufnahm, größer als seine Faust. Die Luft wurde aus Mattels Lungen gedrückt, als der schwerere Mann sich auf seinen Rücken kniete. Ein Schmerz, scharf und klar wie ein Blitz aus Eis, fuhr, vom Hinterkopf kommend, durch Mattels Verstand und ließ ihn für einen Moment die Welt in unnatürlicher Deutlichkeit wahrnehmen. Er sah alle Einzelheiten des Waldbodens vor seinen Augen, jedes Blatt und jeden der Keimlinge, die wie weiße Maden aus den Eicheln und Bucheckern des vorigen Herbstes krochen. Er roch den Kreislauf von Wachstum und Zerfall, den Kadaver eines Tiers, das im Gestrüpp verweste, ebenso wie das frisch-grüne Blattwerk, das aus den Knospen spross.

In seinen Ohren vereinigten sich alle Geräusche zu einer peinigenden Kakophonie: der keuchende Atem Johanns, dessen heißer Geifer in Mattels Nacken tropfte, jedes Knacken und Rascheln im Gebüsch, der Gesang der Vögel und selbst die Sâr, die am Fuße des Halbergs ihren Lauf zog. Ihr Rauschen füllte seinen Verstand, vermischte sich mit dem tosenden Schmerz, der durch seinen Kopf brandete, bevor er sich an den Klippen seiner Stirn brach.

Charois riss die Augen auf und schrie. Er schmeckte Rotz und salzige Tränen auf den Lippen. Sein Kopf dröhnte wie eine Glocke und seine Glieder waren in eisiger Kälte erstarrt.

Die Tür zum Gewölbe wurde geöffnet und er hörte Schritte auf dem steinernen Fußboden. Stein, kein Laub, dachte Charois. Dann spürte er eine schwielige Hand auf dem Mund, roch Pits schnapsgeschwängerten Atem und hörte seine zischende Stimme: »Sei’n Sie doch still, Herr Kommissär! Durch den ganzen Keller kann man Sie hören. Der Herr Untersuchungsrichter ist da mit dem Mörder von dem Jungen!«

Charois streckte die Glieder und ließ sich von Pit aufhelfen. Er rieb sich die verklebten Augen und verstaute mit Pits Hilfe die Rauchutensilien. Er richtete seinen Rock und wischte sich eine Locke aus der Stirn, als Untersuchungsrichter Carl Theobald das Kellergewölbe betrat. Der Richter bückte sich, um sich nicht den Kopf am Türsturz zu stoßen, doch drinnen richtete er sich wieder zu voller Größe auf und erfasste den Raum mit einem Blick. Pit, der mit verschränkten Händen dastand und versuchte, die Sicht auf die kleine Kiste zu versperren. Charois, der, verschwitzt und mit dunkelumrandeten Augen versunken im fahlen Gesicht, versuchte so auszusehen, als habe er eben erst den Dienst angetreten. Vor den beiden die Leiche des jungen Mattel auf der Bahre.

»Guten Morgen, Herr Untersuchungsrichter!«

»Kommissär Charois,« Richter Theobald hielt sich nicht mit Höflichkeiten auf, »die Sache hier ist erledigt. Wir haben den Mörder.« Hinter Theobald hatte sein Sekretär den Raum betreten, zusammen mit zwei Gendarmen, die zwischen sich einen ramponierten Mann schleppten. Ein Auge war zugeschwollen und von seiner zerschmetterten Nase zog sich eine Spur geronnen Bluts bis in den verfilzten Bart. »Jakob Omlor, sieht er vor sich die Leiche des von ihm erschlagenen Matthias Marx, genannt Mattel?« Der Angesprochene starrte auf seine Füße, doch er nickte. »Notieren: Dem Jakob Omlor wurde der Körper des Toten vorgeführt und er war im Beisein von Zeugen erneut geständig. Bringt ihn raus!« Theobald nickte den Gendarmen zu, die daraufhin den Unglücklichen aus dem Gewölbe schleiften.

Charois stand wie vom Blitz gerührt. »Bitte um Vergebung, Herr Untersuchungsrichter, aber wer ist der Mann?«

»Ein Trunkenbold und Schläger. Der Marx hat am Abend seiner Ermordung mit ihm gezecht und gewürfelt. Hat zuviel gewonnen, und da hat der Omlor falsches Spiel vermutet und sein Geld zurückhaben wollen. Im Zorn hat er ihn erschlagen und die Leiche in den Fluss geworfen. Die Canaille hat sofort gestanden, nachdem man ihn aufgegriffen hatte.«

Der Gesichtsausdruck von Richter Theobald verbot weitere Fragen. »Gehen Sie nach Hause, Mann, und waschen Sie sich. So wie Sie aussehen, sind Sie eine Schande für die Gendarmerie!« Theobald wandte sich zum Gehen, als Charois bemerkte, dass einer seiner Lederhandschuhe, die er in die Tasche des Rocks gesteckt hatte, herausgefallen war. Er bückte sich und nahm den Handschuh auf und gab ihn Theobald, der ihn mit einem wortlosen Nicken entgegennahm.

Pit deckte Mattels Leiche zu und fragte: »Und nun, Herr Kommissär?«

Charois betastete seine rechte Hand. Für einen Moment, als er Richter Theobalds Handschuh aufgenommen hatte, hatte er gefühlt, wie die Hand mit dem Handschuh einen Beutel entgegengenommen hatte, der schwer war von Münzen mit dem herzoglichen Wappen darauf.

»Du hast den Herrn Untersuchungsrichter gehört. Wir gehen nach Hause.«

Isabella ArchanStaub

Die Leiche am Boden vor dem Doppelbett war bereits mumifiziert.

Die Fesseln, der gespannte Stacheldraht und die Kette mit dem Vorhängeschloss um den Hals wirkten hingegen wie neu. Verfolgte man die Kettenglieder mit dem Blick weiter, endete die Konstruktion an einem in der hinteren Wand montierten Haken, was die Bewegungsfreiheit des Angeketteten massiv eingeschränkt haben musste. Ganz abgesehen davon, dass allein schon der Draht äußerst schmerzhaft aussah.

Hauptkommissar Thaddäus Lembke machte einen Schritt nach vorne, kam näher an den Tatort heran.

Der linke Arm des Toten löste sich und rutschte durch die Fesseln und den Draht und weiter auf das Parkett. Eine Staubwolke stob hoch.

Er kam gerade noch rechtzeitig nach draußen, um in die Hecken zu kotzen. Die Regentropfen klatschten auf sein Genick.

»Ein bisschen sieht es aus wie ›The Mummy‹. Fehlen nur die Bandagen.«

Sandra Marquart war ihm gefolgt. Der Humor schien die Rechtsmedizinerin nicht verlassen zu haben. Lembke selbst spuckte den Rest seines ersten Kaffees samt Hörnchen aus und wischte sich über den Mund. Er winkte einem der Streifenpolizisten, damit die Stelle abgegrenzt wurde, und die Spurensicherung Bescheid wusste.

»Wie lange ist er schon tot, wenn es überhaupt ein Mann ist?«

»Den Becken- und Schädelknochen nach könnte es sich um eine männliche Leiche handeln, aber ich lege mich nicht fest.«

Marquart zog sich die Kapuze ihres Sweaters über den Kopf. »Um eine Leiche in so einen Zustand zu bringen, dauert es Wochen. Allerdings hätten in dem Schlafzimmer konstant hohe Temperaturen, mindestens 25 Grad, und vollkommene Trockenheit herrschen müssen. Als wir ankamen, war es kalt im Raum. Die Heizung nicht an. Und es regnet seit Tagen. Ich freue mich, wenn der Bursche auf meinen Tisch zu liegen kommt.«

Lembke sah die Rechtsmedizinerin an, als ob sie ein Wesen aus einer anderen Dimension wäre. »Dann ist Ihr Tag ja gerettet.«

»Der Transport wird nicht leicht.«

»Unfassbar das Ganze.«

»Die Nachbarn unseres Opfers haben die Polizei verständigt?«

»So ist es. Die Nacht hindurch waren Schreie zu hören. Gegen fünf Uhr morgens hat einer von ihnen den Notruf gewählt. Die alte Frau lebt dort mit ihrem Sohn.«

»Sie hat geschrien?«

»Nein, es waren Schreie eines Mannes.«

»Also, unsere Mumie hat mit Sicherheit die letzte Zeit keinen Laut mehr von sich gegeben.«

»Ob die alte Frau als Täterin in Frage kommt?«

»Sie fragen mich, Thaddäus, ob eine Neunzigjährige einen Erwachsenen fesseln, mit Stacheldraht umwickeln, mit einem Vorhängeschloss versehen und dann sterben lassen könnte? Unwahrscheinlich, ehrlich gesagt.«

»Ich spekuliere nur, Sandra. Gruseliger Fall. Mal was anderes. Bei der eigentlichen Todesursache hoffe ich auf Ihr Können.«

»Ist der Weg auch noch so steil, ein bisserl was geht alleweil, sagt ein Sprichwort.«

Lembkes Assistent Max Röhn kam zu ihnen gelaufen.

»Da drinnen zerfällt alles.«

»Wie zerfällt?«

»Die Mumie. Sie löst sich auf.«

Die drei rannten durch den Regen zurück ins Haus.

***

Er registrierte zum ersten Mal bewusst, wie alt Klara geworden war.

Sie standen in der Küche. Er rührte die Salatsauce mit einem langen Löffel, sie bückte sich, um die Pizza in den Ofen zu schieben und hielt sich gleichzeitig den Rücken.

»Gib mir deine Hand, schnell!«

Ein langgezogenes Stöhnen löste sich aus Klaras Mund. Er ließ den Löffel fallen und war in weniger als einer Zehntelsekunde bei ihr. Statt ihrer Hand, griff er ihren Oberkörper und zog sie vorsichtig hoch. Wieder stöhnte sie. Er hob sie in seine Arme und trug sie zur Couch. Dort legte er sie wie ein rohes Ei ab. Sie krümmte sich.

»Die verdammten Bandscheiben wieder.«

Sie spuckte, während sie sprach. Ihr Gesicht war bleich und unter ihren Augen hatten sich schwarze Ringe gebildet. Ihre Mundwinkel hingen nach unten. Ihr Körpergeruch war eine Mischung aus Schweiß und Fettcreme.

Klara war eine alte Frau, die auf der Couch lag und wimmerte.

Er kehrte in die Küche zurück, schloss das Backrohr und stellte die Zeit ein. In zehn Minuten würde die Pizza knusprig sein. Ihr Lieblingsessen. Für sie würde er das Stück in mundgerechte Häppchen zerteilen.

Klara stöhnte. Ihr Rücken war die Hölle. Der Arzt hatte sie vorgewarnt. In ihrem hohen Alter wären es die normalen Verschleißerscheinungen. Was für ein grausames Wort.

Der erste Anfall von Schmerzen ging vorüber. Später würde sie doch das Stützkorsett aus dem Schrank holen, egal, wie sehr sie es hasste.

Mit welcher Geschmeidigkeit Miró sie aufgefangen hatte, war erstaunlich. Nach über siebzig Jahren beeindruckte er sie immer noch. Klara zog die warme Überdecke zu sich heran. Die Pizza konnten sie auch hier essen.

Als Miró mit den Tellern kam, schreckte sie hoch. Sie war eingedöst. Auch das passierte ihr in den letzten Monaten immer öfter. Spontane Nickerchen über den Tag verteilt, ihr Körper brauchte immer mehr Ruhe. Verschleißerscheinungen. Wegdösen. Bald würde sie einschlafen und nicht mehr erwachen.

Miró streckte seine muskulösen Oberarme in die Höhe. Er simulierte ein Gähnen, doch Klara wusste, dass er nicht an Schlaf dachte. Sein Körper war seit Jahrhunderten jung und kraftvoll, sein Geist vital und nimmermüde. Seine silbernen Augen sahen sie liebevoll an.

»Wir müssen handeln, Geliebte.«

Sie wünschte sich, dement zu sein, um nicht mehr mitzubekommen, was er von ihr verlangte.

»Nein, lass uns noch warten.«

»Zweiundsiebzig Jahre! Ist eine lange Zeit.«

»Nicht für einen Vampir, Miró, nicht für dich.«

Er war jung.

Er war jung gewesen, als sie ihn vor so langer Zeit getroffen hatte. Auch die dreihundert Jahre davor war er jung gewesen. Jung gestorben und jung wiedergeboren.

Und Klara? Sie war damals eine Augenweide.

Er hatte ihr am ersten Abend bereits alles gestanden. Sie hatte gekichert, es für einen bösen Scherz gehalten. Aber seine silbernen Augen scherzten nicht. Dort, wo sein Herzschlag hätte sein sollen, gab es nichts als stumme Leere. Im kleinen Handtaschenspiegel war einzig ihr erschrockener Blick zu sehen gewesen.

Miró hatte kein Spiegelbild.

»Wirst du mich jetzt beißen?«, war alles, was ihr im ersten Schock dazu eingefallen war.

Er hatte zu lachen begonnen und in diesem Lachen war soviel Wärme, dass ihre Angst und ihr Entsetzen wie Schnee bei Sonne schmolzen.

Da habe ich mich in dich verliebt, dachte Klara.

Und ich liebte dich schon, bevor ich dich zum ersten Mal sah.

Miró gab die Antwort in Klaras Kopf. Seine Lippen berührten ihren faltigen Mund.

Ihr Rücken holte Klara zurück in die Gegenwart.

***

»Ich zeige dir die Angst in einer Handvoll Staub.«

»Was?« Hauptkommissar Lembke konnte seinen Blick nicht abwenden.

Von dem Körper des Toten waren jetzt nur noch einzelne Knochenreste und ein Häufchen übrig, das wie Sand aussah. Das Vorhängeschloss lag auf dem Parkett und glänzte neuwertig. Der Schädel daneben sah hingegen aus, als wäre er aus einem Museum gestohlen worden.

»Aus dem Gedicht von T. S. Eliot – Das öde Land.« Sandra Marquarts Stimme klang ungewöhnlich rau, als hätte sie ihren Humor gegen Schmirgelpapier eingetauscht.

***

Später, in der Dämmerung ihres Zimmers, als Miró umherstreifte und sie alleine war, dachte Klara, dass sie doch dankbar sein könnte. Sie wischte sich die Tränen aus den Augen und drückte sich ihre Wärmflasche an den Bauch. Dankbar und demütig.

Wer konnte schon von sich sagen, die große Liebe mit zweiundzwanzig gefunden zu haben und Jahrzehnte später immer noch glücklich zu sein? Die ersten Jahre waren wie im Traum verflogen. Die Liebe, die Gespräche, die Verbundenheit. Auch der Sex, der ihr Herz für sie beide trommeln ließ. Seine Art der Vereinigung, so leise und doch so intensiv.

Aber auch die Stunden, wenn Miró auf Beutezug ging, kamen ihr in Erinnerung. Manchmal blieb er Tage fort, fuhr weite Strecken. Die Berichte in den Medien, wenn eines der Opfer gefunden wurde. Einmal ein junger Tramper, sein Körper übersät mit Bisswunden, die die Polizei nicht erklären konnte.

»Das sind andere meiner Art«, hatte er betont. »Ich töte schmerzlos.«

Klara glaubte ihm.

Er kam immer zu ihr zurück, sowie jeden Tag ein neuer Morgen anbricht. Das Licht und die Sonne konnten ihm nichts anhaben.

»Ein Ammenmärchen, dass wir verbrennen. Oder gar explodieren.« Sie sah sein Grinsen noch vor sich. »Das und die Legende vom Kreuz, das uns aufhalten soll.«

Miró ging sogar ausgesprochen gerne in Kirchen und neigte sein Haupt vor dem Erlöser, der ihn nicht mehr erlösen konnte.

»Warum beißt du mich nicht einfach, damit wir gemeinsam der Ewigkeit entgegengehen können?«, fragte sie ihn mit Mitte Dreißig, als ihre Lachfältchen langsam tiefer wurden und ihre Haut an den Schenkeln Dellen bekam.

Es war das einzige Mal, dass sie ihn weinen sah.

Seine Tränen waren silbern wie seine Augen und er nahm sie in den Arm, so fest, dass es schmerzte.

»Ich erschaffe nicht. Kein Wesen auf dieser Welt verdient die Ewigkeit.«

Seine Worte verfolgten sie lange danach.

Mit Anfang Fünfzig hatte sie eine ernste Krise erlebt. Die Wechseljahre machten ihr zu schaffen. Sie wanderte ruhelos durchs Haus. Wenn Miró auf Beutezug war, ihr junger und attraktiver Mann, stellte sie sich vor, wie er in den Hals einer Blondine mit prallen Brüsten und strammen Schenkeln biss.

Mit Mitte sechzig bestand sie darauf, getrennte Schlafzimmer zu haben. Wenn er zu ihr kam, durfte er sie nur im Dunkeln lieben, obwohl sie wusste, dass seine Augen denen einer Katze glichen. Aber für sie war es leichter.

Dreimal hatten die Leute in der Nachbarschaft zu reden begonnen, dreimal waren sie umgezogen. Jetzt, am Ende ihrer Tage, waren sie wieder zurück in Klaras Heimatstadt, ins Haus ihrer inzwischen verstorbenen Eltern.

Miró gab sich als ihr Sohn aus, der immer noch zu Hause bei Mama lebte.

Klara genoss seine Nähe und seine Jugend und hasste sie zugleich. Sie beide flossen auseinander wie zwei Ströme, die der Berg des Todes trennte. Ihre Liebe verblutete an der Wegkreuzung der Sterblichkeit.

Apropos Blut.

»Ein Vampir stirbt, wenn er kein Blut mehr trinken kann. Schneller, als man denken mag. Kein Pflock ins Herz, kein Feuer tötet uns. Alles Humbug.«

Letzten Monat, nachdem er ihr die Ladung neuer Medikamente aus der Apotheke geholt hatte, hatte er unvermittelt das Thema angeschnitten.

»So einfach ist es also?«

»Einfach? Nein, denn unser Blutdurst lässt es nicht zu.«

»Das heißt, du hättest auch mich getötet, um zu überleben?«

Mirós Lippen zitterten, er senkte den Blick.

»Du gibst meinem verhassten Dasein einen Sinn. Die Zeit davor habe ich immer sterben wollen. Wie die meisten von uns, glaub mir. Die Schuld, die wir auf uns laden, ist kaum zu ertragen.«

»Wenn es so einfach ist, hättest du dich selbst getötet, lange bevor wir uns getroffen haben.«

Klara hatte unwirsch reagiert. Warum musste er nach all den Jahrzehnten jetzt damit anfangen?

»Wie oft hast du mir von Vampiren erzählt, die ihre Existenz verdammen, Miró. Vampire, die dem Stumpfsinn der Ewigkeit verfallen sind. Es wäre doch ganz leicht für sie zu gehen, sie hören auf, Blut zu trinken und das war’s. Also, wo ist der Haken?«

In ihrem Kopf war ein Bild entstanden.

Selbst nach all den Jahren war ein Teil von ihr immer noch erstaunt über diese Art der Kommunikation. Es war wie das Untertauchen in tiefes Wasser. Ihr Geist wurde in einen Strudel fremder Bilder und Emotionen hineingezogen. Worte waren überflüssig.

Klara hatte eine Vampirfrau gesehen, die an einen Baum gebunden worden war. Ihre Gier nach Nahrung ließ sie toben. Sie zerrte und zog an den Fesseln und fauchte gegen die, die sie umstanden. Eine Gruppe von Männern in langen Gewändern. Klara sah rotes Feuer in den Augen der Vampirin, ein Feuer, das so wild und gnadenlos war und nichts mehr mit silbernem Glänzen zu tun hatte. Sie sah die Vampirfrau geifern, dann kreischen. Der Blutdurst brachte sie um jeden Funken Verstand.

Im nächsten Bild sah Klara das bösartige Wesen altern. In einer unglaublichen Geschwindigkeit nahm die Haut der Gefesselten eine gelbe, dann eine graue Tönung an. Wie im Zeitraffer vertrocknete sie. Einzelne Fetzen lösten sich. Die Wangen fielen nach innen, die Augen starrten aus dunklen Höhlen. Schließlich erlosch das rote Glimmen. Einer aus der Gruppe trat vor. Er schlug mit einer Stange gegen den Körper am Baum. Eine Staubwolke löste sich.

Klara war zusammengesackt, zu viele Bilder und Grausamkeiten in ihrem Kopf. Ihre Knie hatten nachgegeben. Miró hatte sie auch da aufgefangen, seine Gedanken von ihren gelöst.

»Verstehst du jetzt, warum ich mich nicht selbst töten kann?«

Eine schmerzliche Leere war in Klara zurückgeblieben, ein Hauch dessen, was Miró empfinden musste.

»Alles, was ich mir immer gewünscht habe, ist, mit dir alt zu werden, Klara. Du und ich, am Ende des Weges.«

Er hatte ihre Hand in die seine genommen. Runzeln und Altersflecken neben glatter makelloser Haut.

»Keiner von unserer Art hat es jemals allein geschafft.«

Klara fasste schließlich ihren Entschluss. Solange ihre Kräfte noch reichten.

Die Liste der Dinge, die sie dafür brauchte, legte sie auf den Küchentisch. Wenn es ihm ernst war, würde er alles besorgen.

***

Lembke und sein Assistent hielten Abstand. Max Röhn blätterte durch seine Notizen. Sein Gesicht war kalkweiß.

»Der Notruf ging vor einer Stunde ein. Die Streifenpolizisten Kraus und Tannes haben uns sofort nach ihrem Fund verständigt. Die alte Frau hat sie übrigens nach dem dritten Klingeln widerstandslos eingelassen. Sie wartet im Streifenwagen.«

»Hat sie bis jetzt etwas ausgesagt?«

Das Blättern wurde schneller, das Rascheln tat Lembke in den Ohren weh.

»Sie sagte, sie hätte ihren Mann diese Nacht getötet. Aus Liebe.«

»Quatsch, niemals!« Sandra Marquart kniete vor dem, was von der Mumie noch übrig war. Die Rechtsmedizinerin hatte sich ihre Latexhandschuhe übergezogen, auch einen Mundschutz. »Kann mir einer von euch eine Plastiktüte bringen, damit ich den letzten Rest vom Schützenfest hier eintüten kann?«

Sie hob den Totenschädel hoch und Lembke musste an Hamlet denken. Max Röhn kicherte völlig unpassend.

***

Als sie Miró fesselte, hielt er still.

Klara machte es langsam und sorgfältig. Sie war eine alte Frau mit wenig Kraft, aber er hatte ihr Knoten gezeigt, die auch ein starker Mann kaum lösen konnte. Nach den Seilen zog sie Stacheldraht mehrfach über seinen Körper und einen der schweren Bettpfosten. Sie kroch stöhnend unter das Bett, schoss mit der Heißluftpistole Klammern in das Parkett, dort, wo der Draht endete. Ihre Hände bluteten, trotz der Arbeitshandschuhe, ihr Rücken schrie, ihr Herz raste. Sie zwang sich, weiterzumachen. Zum Schluss legte sie ihm das Kettenband um den Hals, schloss das Vorhängeschloss, befestigte die Kette am Haken. Die Konstruktion war seine Idee gewesen, Miró hatte alles vorbereitet. Während der Prozedur gab er ihr Anweisungen, liebevoll, geduldig.

Am Ende saß sie schweißgebadet am Boden neben ihm.

Wie lange wird es dauern? Sie wollte fragen, aber ihre Kehle war vollkommen trocken.

Miró in ihrem Kopf: Ich werde dich immer lieben, Klara, geh.

Sie wollte ihm einen letzten Kuss geben, doch in dem Moment schnappte er nach ihr und sein Eckzahn riss ihre Lippe blutig.

»Geh, verdammt, geh!« Er brüllte sie an.

Klara stand ächzend auf und humpelte hinaus. Sie schloss die Tür ab und setzte sich im Wohnzimmer auf die Couch. Sie schluckte zwei Aspirin ohne Wasser, nahm ihre Wärmflasche und legte sie sich auf den Bauch. Ihre Seele brach in kleine Stücke. Viel Zeit blieb auch ihr nicht mehr.

Später würde sie den Fernseher anmachen, volle Lautstärke, damit sie sein Kreischen nicht mitbekam.

Später würde sie eine neue Pizza in den Ofen schieben. Sich vorsichtig bücken, ihr Rücken war die Hölle, sie durfte nicht stürzen.

Ab nun war keiner mehr da, der sie auffing.

***

Hauptkommissar Thaddäus Lembke ging nach draußen. Er musste seine Fragen sofort stellen, wenn er wartete, bis sie zurück auf dem Revier waren, würde sein Hirn einen Kurzschluss erleiden.

Am Streifenwagen angekommen, blieb er stehen. Die alte Frau sah ihn durch das Autofenster an. Über die Scheibe rannten Regentropfen, die sich zu kleinen Flüssen vereinigten.

Ihre Augen glänzten silbrig.

Plötzlich hatte Lembke panische Angst, sich zu ihr zu setzen.

Bernhard StäberDas erste Glied der Kette

Der Wind heulte um die Mauern des Lycaeums wie etwas Lebendiges, das man draußen in der Dunkelheit des frühen Winterabends vergessen hatte. Selbst nahe dem angefachten Feuer im offenen Kamin der Bibliothek fror es mich unwillkürlich, als ich dem Lärm hinter den Fenstern lauschte. Jenseits der dicken Scheiben wirbelten Schneeflocken durch Schwärze und klatschten gegen das Glas.