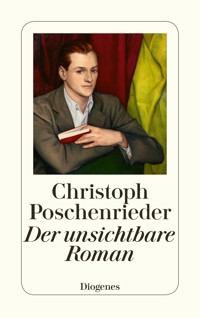

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wer ist schuld am Ersten Weltkrieg? Im Jahr 1918 wird die Frage immer drängender. Da erhält der Bestsellerautor Gustav Meyrink in seiner Villa am Starnberger See ein Angebot vom Auswärtigen Amt: Ob er – gegen gutes Honorar – bereit wäre, einen Roman zu schreiben, der den Freimaurern die Verantwortung für das Blutvergießen zuschiebt. Der ganz und gar unpatriotische Schriftsteller und Yogi kassiert den Vorschuss – und bringt sich damit in Teufels Küche.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Christoph Poschenrieder

Der unsichtbare Roman

Roman

Diogenes

Dieses Buch ist Eva Schuster und allen anderen gewidmet, die an das (noch) Unsichtbare glauben

Man kann vom Dichten leben erst,

wenn man längst krepiert ist.

Gustav Meyrink

Das Wort hat mich behext.

Kurt Eisner

Meyrink

Meyrink braucht mehr als zwei Nächte, um die Sache zu überschlafen. Das Klären der Dinge im Schlaf, das sonst so gut funktioniert, bleibt in dieser Angelegenheit ohne Wirkung. In der Tat liegt er lange wach, und wenn er schläft, dann so unruhig, dass Mena ihn anzischt. Einige Male verlässt er das Bett und versucht, Ruhe im Yogazimmer zu finden – erfolglos. Das Angebot des Einarmigen erscheint ihm mal verlockend, mal empörend. Frivol ist es jedenfalls. Bei wie vielen Kollegen ist der Einarmige sonst noch vorstellig geworden? Womit man rechnen muss: Meyrink ist nicht der Einzige in diesem Rennen. Wer noch? In Bogenhausen, bei Thomas Mann, wird der schnurrende Panther nicht vorgefahren sein. Hat der nicht nötig. Sonst kommt wohl jeder im Land in Frage.

Haben die anderen Angefragten den einarmigen Gesandten hochkant hinausgeworfen oder gar nicht erst hereingebeten? War es falsch, den Einarmigen so schnöde vor der Türschwelle abzufertigen? Wird der Mann in Berlin berichten, und hat sein Wort Gewicht? Wie kommen sie überhaupt auf ihn, Meyrink? Und ist das in sich selbst bereits eine Geringschätzung seines Werks – oder eine irgendwie verquere Form der Hochachtung?

Was hat er, Meyrink, denn bitte schön für ein schriftstellerisches Renommee, wenn man in Berlin glaubt, er könne, mit Verlaub, jeden Unsinn erzählen – wiewohl er es kann und getan hat. Seine Werke wurden ja auch gelesen und geliebt, die Kritik nannte sie gern skurril, bizarr und gelegentlich genial: Dass die Körpertemperatur eines Menschen so hoch ansteigen kann, dass nur ein Asbestanzug ihn noch zu kleiden vermag, weil alles andere sofort in Flammen aufginge … das nahm man ihm ab. Von Tschitrakarna, dem vornehmen (und sprechenden) Kamel gar nicht zu reden. Solche Dinge … phantastische Geschichten eben. Zum Schreiben echter Märchen fehlt Meyrink die rechte Moral, das Interesse an Gut und Böse. Und für das realistische Fach, nun ja – die Realität ist entweder grässlich oder langweilig oder beides, jedenfalls nichts für einen intelligenten Menschen. Dennoch hat sein Schreiben immer ein Publikum (vielleicht sogar ein intelligentes, wie Meyrink stets gehofft hatte) gefunden. Und ja, der Golem. Sein Bestseller; auch ein wenig im Nebulösen angesiedelt. Der Golem, das ist ein sagenhaftes Monstrum, aus Lehm geformt; und der Rabbi Löw legt ihm einen Zettel in den Mund, auf dem ein magisches Wort steht, und schon marschiert das Monstrum durch die Welt, die Bösen zu richten und die Unschuldigen zu schützen.

Na, denkt Meyrink, und welches mag das Zauberwort sein, das dieses Monster von Roman in Marsch setzt? Die »Schlechtestmögliche Wahrheit« oder die »Besterfundene Lüge« oder –?

Es zwickt und beißt, wie man es auch zurechtzupft. Meyrink weiß einfach nicht, ob er sich ärgern oder freuen soll. Es zwickt und beißt übrigens auch im Portemonnaie. Das Haushaltsbuch ist das einzige Buch, das er in letzter Zeit regelmäßig anfasst, um mit dem Bleistift (als gäbe es etwas zu radieren) das Desaster seiner finanziellen Lage zu protokollieren. Das ist peinigend, aber auch reinigend. Da mag man samt Familie in einem reizenden Haus direkt am See residieren, mit privatem Steg und Bootshäuschen dazu – dies ist alles dem Golem zu verdanken, dem Wesen, das in einem Zimmer ohne Tür vegetiert –, aber ein Anstrich des Hauses, das Ersetzen der Pfähle für den Steg, eine Krankheit, oder auch nur das Leben, das schnöde Leben mit Essen und Kleidern und Haareschneiden und Bahnfahren, und ahhh, das schöne Automobil … das alles kostet, Tag für Tag. Media vita in morte sumus; mitten im Leben sind wir im Tod – zumindest im Bankrott –, und mir nichts, dir nichts ist die ganze Herrlichkeit vorbei, die Bude ausgeräumt, das Ruder- und das Segelboot auf dem Trockenen, der Fuhrmann vor der Tür, um das verbliebene Mobiliar in die neue, fraglos bescheidenere Bleibe zu bringen. Das Haus am See, das er nach einem magischen, manchmal sichtbaren, manchmal unsichtbaren Haus im Golem sein Haus zur letzten Latern nennt, ist ein begehrenswertes und begehrtes Objekt. Warum soll dort – in allerbester Lage – ein zugereister Schriftsteller wohnen?

Recherchenotiz

[Hans Reimann, 3. Literazzia (München, 1954), Artikel über Gustav Meyrink:]

Viele Dichter, Schriftsteller, Publizisten und anderweit Missliebige sind unterdrückt, gefoltert, verjagt worden. Aber sie ließen etwas zurück … eine Spur, einen Hauch, Gespräche unter vier Augen, öffentliche Anprangerung.

Den Dichter Gustav Meyrink haben sie ausgerottet mit Stumpf und Stiel, und sein [Haus] verschwand vom Erdboden.

Die heutige Generation weiß nichts mehr von ihm, obwohl seine Werke eine Auflage hatten wie die Schmöker Karl Mays.

Weit über Deutschland hinaus ward er ein Begriff. Für Edvard Grieg, Ibsen, Rodin, Zola und ähnlich Auserwählte. In Deutschland für eine dünne Schicht. Für Künstler, sitzengebliebene Primaner und andere Outsider.

Mühsam

Mühsam ist sein Name, mühsam ist sein Leben. Kaum einen kennt Meyrink, bei dem das Schicksal (oder die böse Vorsehung) es so vollkommen geschafft hat, eines Menschen Namen in desselben Menschen Leben einzuflechten. Als er das Café Luitpold betritt, sieht er sogleich, was ein zufälliger Besucher des Cafés für einen nachlässig über einen Stuhl geworfenen, womöglich zurückgelassenen Mantel halten könnte – den Mann selbst, der seinen Kopf auf den Zuruf Meyrinks aus dem Pelzkragen schiebt, der genauso grau und speckig glänzt wie Haar und Bart des Mannes.

»Mühsam!«, ruft Meyrink, nach der Stuhllehne greifend, »Sie sind wieder in München? – Ich habe eine Frage an Sie.«

»Was wollen Sie wissen?«, sagt Mühsam, »und warum wollen ausgerechnet Sie ausgerechnet von mir etwas wissen?«

So wie er aussieht, denkt Meyrink, hat Mühsam die Nacht hier verbracht: Nach der Sperrstunde hat man sich die Mühe erspart, den Stuhl mit dem zurückgelassenen Mantel auf den Tisch zu stellen, und drum herum ausgekehrt. Im Morgengrauen hat eine gute Seele dem Mühsam oder dem Mantel eine Tasse Kaffee vorgesetzt, aber sie ist längst kalt. Meyrink gibt der Serviererin ein Zeichen, einen frischen, dampfenden zu bringen.

Er weiß nicht genau, wen er um diese Zeit im Café Luitpold anzutreffen erhofft hat – einen von den Habitués vielleicht, Frank Wedekind, Kurt Martens, Heinrich Mann. Aber gut, dass es Mühsam ist. Der hat immer für Geld geschrieben, der muss wissen, wie das geht. Wie man die Gedanken an die verfluchten Silberlinge auf die Seite schiebt und einfach schreibt, als sei es die reine Kunst, die aus einem flösse, die unschuldige Lust am Schaffen, welche ohnehin kein Geld der Welt aufzuwiegen vermag. Wenn die Dinge nicht so lägen, wie sie nun einmal liegen, Meyrink hätte den Auftrag vielleicht sogar delegiert – warum nicht an Mühsam, als Zuarbeiter. Als Autor kann er natürlich nicht in Erscheinung treten.

»Hören Sie, Mühsam«, sagt Meyrink, »wenn ich Sie fragte: ›Wer ist schuld am Krieg?‹, was würden Sie sagen? Nicht nach langem Abwägen, sondern ganz aus dem Bauch heraus.«

»Die Juden«, sagt Mühsam, »wie immer, und an allem anderen auch.«

»Daraus kann ich keinen Roman machen«, sagt Meyrink, und, nach einer kleinen Pause: »Gesetzt den Fall, ich wollte das überhaupt.«

»Seien Sie mal nicht so anspruchsvoll, Kollege. Die Juden zetteln den Weltkrieg an – und Sie finden den Stoff zu schwach für einen Roman?«

»Nicht schon wieder die Juden«, sagt Meyrink. »Wo bliebe da das Neue, Überraschende? In unserem Metier sollte man schon ein wenig an die Leser denken. Also, nennen Sie mir andere Schurken, solche, die nicht jeder kennt.«

»Kaufen Sie mir ein Frühstück?«, fragt Mühsam. »Auf nüchternen Magen fällt mir niemand ein, der für so eine Katastrophe verantwortlich sein möchte. Mit einer schönen weißen Semmel im Bauch, reichlich gebuttert und mit Marmelade dick bestrichen, bin ich besser ausgerüstet, dann will ich Ihnen die Übeltäter liefern, und, wer weiß, wenn Sie bis zum Mittag bleiben, nach einem Braten und zwei Knödeln, ist mein Einblick in die Angelegenheit von viel größerer Tiefenschärfe oder Schärfentiefe, was immer Sie bevorzugen. Wir haben uns ja länger nicht gesehen.«

Meyrink lässt heranschaffen wie gewünscht. Mühsam ist erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden: Er hatte dem Vaterländischen Hilfsdienst seine Arbeitskraft verweigert. Weiß der Teufel, warum sie ihn überhaupt einziehen wollten. Verzweiflung oder Dummheit. Mehr zersetzendes Element, als er es ist, kann gar nicht sein.

Aber dieser Mühsam hat bisher noch jedem Mahlwerk widerstanden; nicht ohne Spuren, freilich. Mühsams Alter kann Meyrink nur raten. Seit zwei Monaten hatte er ihn nicht gesehen, und selbst in dieser kurzen Spanne hat er sich von alt auf älter verändert.

»Wissen Sie noch, Meyrink«, sagt Mühsam, »Anfang des ersten Kriegswinters trafen wir uns – war das hier?«

»Im Stefanie, meine ich«, sagt Meyrink, »beim Schachspiel.«

»Der Russe stand fünfzehn Kilometer vor Krakau, und Sie sagten –«

»– wenn Sie Krakau kennen würden, blieben Sie auch fünfzehn Kilometer davor stehen, ich weiß, ich weiß.«

»Sie haben sich immer herausgehalten, Meyrink.«

»Das ist kein Vorwurf, oder doch?«

»Niemals«, sagt Mühsam, »bin nie in Krakau gewesen, ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht.«

»Ich auch nicht.«

»Manchmal wünschte ich, ich könnte in Watte baden, aber meine Wanne ist mit Disteln gefüllt, und anstatt der wärmenden Pelzmütze, nach der ich mich sehne, will man mir in meinen Träumen Dornenkronen aufsetzen.«

»Freund Mühsam«, sagt Meyrink, »Sie dramatisieren erbärmlich.«

»Mein Geschäft, seit ich das Pillendrehen hinter mir gelassen habe«, sagt der ehemalige Apothekergehilfe Mühsam. »Aber zurück zum Ausgangspunkt: Warum sind Sie hier? Wohl eine Auftragsarbeit, die Sie überraschend ereilt hat?«

Meyrink erklärt es ihm in allen Einzelheiten, zumindest, was er für mitteilbar hält. Mühsam studiert nebenher die Mittagskarte und kann sich nicht zwischen Tafelspitz, Kronfleisch und gebackener Milzwurst entscheiden.

»Meyrink, Sie sind ein Gesegneter, ein Gebenedeiter, ein Glücklicher«, sagt er schließlich. »Schreiben Sie doch, was Sie wollen. Machen Sie die Eskimos verantwortlich, die Schustergesellen, die Sozialdemokraten, aber wenn ich Ihnen – wie gewünscht und um mir mein Mittagessen verdient zu haben – mit einem guten Rat zur Seite stehen soll, dann beweisen Sie, dass es die Juden waren. Hält man Sie nicht auch für einen? Umso glaubwürdiger!«

Ja, denkt Meyrink, darin könnte seine besondere Qualifikation für diese Aufgabe von nationaler Bedeutung liegen: ein angeblicher Jude mit einer Reihe gutdokumentierter Ausfälle gegen das Deutschnationale, das Militär, das Establishment in allen seinen bürgerlichen Spielarten. Seit Meyer & Morgenstern – das mit dem Kompagnon betriebene Bankhaus in Prag – umschwebt ihn der Verdacht, Jude zu sein.

Mühsam hat sich mittlerweile für den Tafelspitz entschieden, jedoch unter Bedenken: Wo sollte in diesen lausigen Zeiten gutes Fleisch herkommen? Er murmelt: »Da werden sie mir einen Lappen auf den Teller werfen, der wahrscheinlich schon im Dunkeln leuchtet, dazu einen Batzen Meerrettich, so scharf, dass die fortgeschrittene Verwesung nicht auffällt. – Meyrink, worin genau liegt Ihr Problem?«

»Sie haben es gerade beschrieben«, sagt Meyrink.

Der Tafelspitz wird serviert und sieht ganz passabel aus. Während des Essens ruht die Konversation, Mühsam beginnt zu schniefen und ins Taschentuch zu blasen, denn der Meerrettich ist in der Tat von höllischer Schärfe. Meyrink denkt an seinen Auftrag, verfängt sich wieder in Zweifel: Hat er dem Kollegen zu viel erzählt? Er muss ihn unbedingt zur Verschwiegenheit verpflichten – sonst wird man ihn in den Münchner Literatentränken andauernd mit lustig gemeinten, aber lästigen Anspielungen traktieren. Die Verachtung, die ihm nach der Publikation eines solchen Romans entgegenschlagen würde, will er sich gar nicht vorstellen.

Allerdings – noch widerlicher dürfte das Lob all der Schulterklopfer ausfallen, die sich dann an ihn heranwanzen. »Vaterlandsaffen«, sagt er halblaut.

Mühsam, beim sorgfältigen Auftunken der Soße, hält kurz inne: »Vaterlandsaffen?«, sagt er, »wo habe ich das bei Ihnen gelesen? – Egal – ich habe einen Vorschlag.«

»Bitte sehr«, sagt Meyrink.

»Kommen Sie mit mir zu Eisner. Er spricht heute Mittag in den Kolosseums-Bierhallen. Wenn Sie Inspiration zur Kriegsschuldfrage suchen – Eisner hat einen klaren Standpunkt.«

»Welchen?«, fragt Meyrink.

»Hören Sie selbst, Meyrink, das lohnt sich, obwohl er nur ein Sozialdemokrat ist.«

Kolosseum

Mühsam hatte ihn wirklich mitgeschleppt. Meyrink blieb lange störrisch; wollte nach Hause; das Ruderboot herausholen. Kurz vor dem Gefrieren ist das Wasser so besonders glatt und schnell.

»Ich halte mich heraus«, sagte Meyrink, »so gut ich kann. Das geht mich alles nichts an. Außerdem bin ich zu alt.«

»Kommen Sie mit, nur für die halbe Stunde, wenn Eisner spricht«, sagte Mühsam, »die anschließende Diskussion wollen Sie sich gerne ersparen, dann wird es kompliziert, das ist für Eingeweihte. Aber hören Sie ihn an.«

Meyrink trotzte weiter, obwohl Mühsam sich Mühe gab: »Eisner ist ein Schriftsteller wie Sie –«

»Aber ich«, unterbrach Meyrink, »im Gegensatz zu Eisner habe nie für die Zeitungen geschrieben, dafür reicht selbst meine Phantasie nicht.«

»Über die erbärmliche Vorstellung der deutschen Presse in diesen Jahren sind wir uns einig, Meyrink.«

Also war er mitgetrottet, in die Kolosseums-Bierhallen. Mühsam wollte vorne sitzen, wohl um schnell ans Podium zu kommen im Fall, dass eine Wortmeldung seinerseits erforderlich würde, aber Meyrink suchte sich einen Platz hinten, nahe am Saaleingang. Die Leute drehten sich nach ihm um, wie sie alle ansahen, die eintraten, aber an seinem Anblick blieben sie hängen. Meyrink trug den breitkrempigen grauen Filzhut, setzte ihn ab und entblößte einen kahlen runden Schädel. Er öffnete bloß den obersten und untersten Knopf seines eleganten, aber altmodischen zweireihigen Mantels, um etwas bequemer sitzen zu können; auch, um schneller wieder draußen zu sein, wenn ihm danach sein sollte. Eisner hatte schon begonnen:

»In Deutschland ist die Stellung der Dichter vielleicht am niedrigsten. Sie werden zu wenig ernst genommen. Wer ernst ist, wird Minister, Techniker oder Bankier, aber die Dichter sind ein Volk, das eigentlich ganz nett ist, aber Kulturbedeutung haben sie nicht; nur wenn sie lange tot sind, hält man ihnen eine Gedächtnisrede. Aber dass in Deutschland ein Dichter einmal Minister werden könnte, ist ausgeschlossen.«

Womit er nicht ganz unrecht hat, einerseits, dachte Meyrink, andererseits, Goethe: Der war eine Art Minister. Goethe konnte alles: dichten, Prosa, anzüglich, staatstragend, die kleine Form, das Unvergängliche, sowie ein Herzogtum am Laufen halten, und eine wilde Ehe. Aber wie soll man die heutigen Dichter ernst nehmen, wenn sie in Massen hinter den Fahnen herlaufen, Oden und Verse sabbernd, im vaterländischen Delirium? Nein: Das wahre Vaterland ist die Gemeinschaft anständiger Menschen. Eisner war auf jeden Fall ein anständiger Kerl. Vielleicht ein bisschen viel Feuilletonist, wie er so schief über dem Pult hing, seinen Bart kraulte und freundlich modulierend plauderte. Oder nein, eigentlich erzählte er eine Geschichte, dieser Eisner:

»Da bricht plötzlich die Weltkatastrophe des Krieges herein. Wie hat sie gewirkt? Fast alle deutschen Schriftsteller folgten der Mobilmachung auch geistig. Einige blieben stumm, ein Teil wurde Kriegsberichterstatter, die anderen machten Kriegsgedichte. Es ist niemals so viel gedichtet worden, wie im August 1914. Zeitungsredaktionen behaupten, dass sie täglich etwa tausend Gedichte bekommen haben. Man hätte annehmen müssen, dass ein Aufstand aller Intellektuellen gegen den Krieg hätte stattfinden müssen. Stattdessen fabrizierten sie kriegsbegeisterte Gedichte! Bisher hatten die Schriftsteller nichts gemein mit der großen Masse, und nun fühlten sie sich auf einmal hineingerissen in den großen Strudel.«

Die Guten verstummen, und die Idioten schäumen über, wie geschüttelte Bierflaschen. Bisher alles im üblichen Rahmen. Meyrink konsultierte die Taschenuhr: Den 44er nach Starnberg würde er nicht erreichen. Noch eine Stunde aushalten.

Eine Kellnerin fragte nach seinen Wünschen. Beim Tischnachbarn lautete dieselbe Frage: »Mogst no a Halbe?«

»Bringen Sie mir heißes Wasser im Glas«, sagte Meyrink. Als es kam, fischte er aus der Jackentasche ein Stoffbündel, daraus ein Gazesäckchen, welches er in dem Glas versenkte. Menas Teemischung. Möglicherweise ein zweiter Aufguss. Er kostete. Ganz sicher ein zweiter Aufguss.

Mühsam winkte: Komm nach vorne. Meyrink winkte: Komm du her.

Mühsam kam. Zwischen dem Tischnachbarn und Meyrink ließ er sich nieder; den Tischnachbarn besah er misstrauisch. Wenn es ihr gefiel oder als erforderlich erschien, konnte die Staatsmacht eine jede Zusammenkunft von Arbeitern und Bürgern als »öffentlich« deklarieren. Sie konnte dann, als Ohr und Auge des Staates, einen Polizeibeamten hineinsetzen, der die Befugnis hatte, die Versammlung aufzulösen und, wenn er sich denn angesichts der sicheren Übermacht getraut hätte, einen Redner festzunehmen. Am 27. Januar 1918 in den Kolosseums-Bierhallen, München-Isarvorstadt, hatte diese Funktion der Polizeiassistent Georg Rauh inne. Er trug die Uniform, ein anderer, in Zivil, protokollierte Eisners Rede einschließlich der Zwischenrufe. Demnach sagte Eisner:

Man wird mich trotz Überwachung nicht hindern können, das zu sagen, was ich für wichtig und richtig halte.

(Beifall.)

Ob dies allerdings der exakte Wortlaut Eisners war, kann bezweifelt werden, da sich der Protokollant gegenüber der Königlichen Polizei als ein Hilfsarbeiter mit dem Namen Lorenz Reithmeier auswies, der sicher kein geschulter Stenograph war. Wie auch immer, dem Sinne nach erklärte

Eisner: Die ganze Welt schaut voll Erwartungen auf die deutsche Arbeiterschaft. Die Berliner Arbeiter stehen in Massen auf.

(Lebhafter Beifall, Zurufe: Auch hier soll es kommen!)

Eisner: Es ist so weit! Das Proletariat hat nicht nur seinen Willen, sondern sogar seine Ehre zu verlieren.

(Zurufe: Wir haben genug!)

Eisner: Es handelt sich nicht um Fleisch und Brot, sondern um das Leben.

(Zuruf: Das ist ja sowieso nichts mehr wert!)

Der mit der Überwachung beauftragte Polizeiassistent Rauh griff ein, wollte Eisner das Wort nehmen.

(Niedersetzen! Pfui! Niedersetzen!)

Eisner: Ich erzähle das, was ist, nichts weiter, und es ist selbstverständlich, dass ich den Mut habe zu sagen, was Wahrheit ist. Wenn ich etwas sage, was irgendjemand nicht gefällt: Hier stehe ich.

(Lebhafter Beifall.)

Eisner: Es ist die Stunde gekommen, in der das deutsche Volk über sich selbst bestimmen muss. Wir haben nicht die Zeit, unseren Willen bloß kundzutun. Wir müssen ihn durchsetzen. Und das Mittel zum Zweck ist ein in den nächsten Tagen ausbrechender Massenstreik.

(Lebhafter Beifall.)

Polizeiassistent Rauh griff wiederum ein. Er könne es nicht dulden, dass in einer öffentlichen Veranstaltung für einen Generalstreik Propaganda gemacht werde. Noch ein Mal, und er werde die Versammlung polizeilich auflösen.

(Zurufe: Weiterreden! Ruhe! Ausreden! Wir wollen die Wahrheit hören!)

Eisner: Wir hier in der Heimat arbeiten genauso für das Vaterland wie die draußen an der Front. Aber wie die Hunde kuschen, das wollen wir nicht. Für alle Macht gibt es eine Grenze!

(Beifall. Zuruf: Jetzt haben wir genug zugewartet!)

Eisner (schwenkt ein Flugblatt): Weg mit der Zensur! Weg mit allen Beschränkungen der Versammlungsfreiheit! Freilassung der politischen Inhaftierten! Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!

Polizeiassistent Rauh, obwohl befugt und verpflichtet, griff nicht ein; er saß nunmehr eingezwängt zwischen zwei Schlachtergesellen, die nach Ende ihrer Schicht vom Schlachthof in der Zenettistraße herübergekommen waren. Sie trugen noch die Kluft ihres blutigen Handwerks, ihre Pranken ruhten auf den Schultern des Polizeiassistenten Rauh.

Eisner: Wir fordern einen Allgemeinfrieden unter allen kriegführenden Parteien. Wir sind bereit, die Regierung zu übernehmen. Die Zeit der militärischen Diktatur ist abgelaufen.

(Lebhafter, anhaltender Beifall.)

Eisner: Ein Wort zum Schluss: Hier in Bayern ist man seit jeher weitherziger und offener gewesen als in Preußen. Die Menschen hier sind viel freiheitlicher gesinnt. Auch ich, ein Preuße, bin dessentwegen vom Norden nach dem Süden gekommen. Nicht im Geringsten liegt mir dran, eine Trennung zwischen Nord und Süd anzuzetteln. Aber den preußischen Zopf und Militarismus, den will ich aus der Welt schaffen!

(Ein sehr lebhafter und lang anhaltender Beifall löste sich aus.)

»Na, du bist mir ein abgefeimter Schmeichler, hören Sie, wie er ihnen den Brei ums Maul schmiert?«, sagte Meyrink, »und jetzt, Mühsam, soll ich noch zur Revolution bleiben, oder darf ich das glücklich vollendete Faktum den Morgenzeitungen entnehmen?«

Mühsam, aufs Höchste animiert von den Reden, die er gehört hatte, wollte ihn noch in die Torggelstuben schleppen; für Meyrink war es jedoch genug an Revolution für einen Tag. Er kaufte sich eine Fahrkarte für die erste Klasse, die er sich eigentlich nicht leisten konnte, noch weniger jedoch konnte er es sich leisten, Holzklasse zu fahren; warum auch – er brauchte dem Volk nicht aufs Maul zu schauen, da gab es für ihn nichts zu lernen. Das mochte für die zugereisten Münchner Kaffeehaus-Revolutionäre interessant sein, die da allesamt als Schriftsteller firmierten, wenn sie etwas Offizielles unterschreiben mussten – Eisner, Mühsam, Toller, Landauer –, aber nicht für ihn. Gegenwärtig war er nicht einmal sicher, ob er überhaupt noch als »Schriftsteller« durchginge.

Egoist

So sitzt er ziemlich alleine im Waggon. Die braven Bürger Starnbergs und der südlichen Vorstädte Münchens waren längst heimgekehrt in ihre Stuben oder hatten diese erst gar nicht verlassen. Eh besser. Warum hinaus in die Welt, wenn diese einen doch ohne eigenes Zutun ständig heimsucht? Die durch die Ritzen dringt wie die Zugluft in Meyrinks Heim – welches ein schönes ist, aber eben doch eine Bretterbude im »Heimatstil«. Noch vor dem Einzug hat er das Hirschgeweih über der Haustür entfernen lassen. Alle Tage unter einem toten Tier das Haus betreten oder verlassen zu müssen war sicherlich schlecht für das Karma.