Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bruno Labastide ist ein Abenteurer, ein sympathischer Schuft und ein Sammler kurioser Geschichten: Als er in Venedig eine geheimnisvolle Japanerin kennenlernt, die ihre Liebhaber stets nur für eine Nacht und gegen schöne Verse empfängt, versucht er, sie mit seinen Geschichten zu betören: zum Beispiel mit der von dem Jugendlichen, der Wörter schmuggelt, oder mit der von der Frau, die in Paris von einem unsichtbaren Verehrer verfolgt wird. Magisch-zauberhafte Begebenheiten, die in Buenos Aires, Paris oder Shanghai spielen und am Ende wieder nach Venedig führen.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

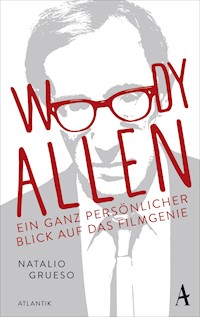

Natalio Grueso

Der Wörterschmuggler

Roman

Aus dem Spanischen von Marianne Gareis

15. August 2015.

Atlantik

Für Judit

Niemand versteht die Einsamkeit besser als ich. Niemand. Nicht einmal der, der in langen Winternächten niemals ein paar kalte Füße neben sich im Bett gespürt hat; auch nicht der, dessen Körper niemals von zärtlichen Händen eingeseift wurde; auch nicht das übergewichtige Kind, mit dem in der Pause niemand spielen will, oder die Jugendliche mit Brille und Akne, die bereits sämtliche Bibliotheksbücher ausgelesen hat, weil sie in ihrem Feriendorf keine Freundinnen hat. Niemand.

Und nicht einmal der Großvater, dem sie im Altenheim den Sabber abwischen und der hofft, dass ihn an Weihnachten wenigstens einer seiner drei Söhne besuchen kommt. Niemand.

Weder der Schiffbrüchige, der sich in einem fremden Ozean verzweifelt an eine Planke klammert, noch der Insasse der Einzelzelle im Todeskorridor, der auf den endgültigen Stromschlag wartet. Niemand.

Es kommt der Augenblick, in dem die Einsamkeit so schwer lastet, dass sie dir in die Knochen kriecht wie die Feuchtigkeit des Morgentaus in den Gassen von La Serenissima im Januar: eine grausame Kälte, die dir die Eingeweide zerfrisst, deine Zunge lähmt und deine Finger absterben lässt. Eine elende Kälte, die dir den Atem nimmt und dein Gesicht in das eines theatralischen Clowns verwandelt, der nicht aufhören kann zu weinen, mit Tränen, die zu Eis werden, und Wimpern aus Raureif. Deine Seele ächzt wie die Spanten einer im Sturm versinkenden Galeone. Und der Schmerz erdrückt dich.

Dann, mit der Erschöpfung, die Müdigkeit. Aber da ist es schon zu spät, du kannst nicht mehr einschlafen.

Ich bin nach Venedig gekommen, weil es die melancholischste und einsamste Stadt der Welt ist. Ich lebe in einem kleinen Apartment im Stadtteil Dorsoduro. Und in dieser Wohnung passieren Nacht für Nacht Dinge, die Gerechtigkeit schaffen, die die Wirklichkeit und das Schicksal herausfordern und die schreckliche Last dieser verdammten Einsamkeit lindern.

Das Bordell von Dorsoduro

Jeden Abend, wenn die Sonne im Westen unterging, setzte sich eine junge Japanerin mit scheuem Lächeln und honigfarbenen Augen an ihren Schreibtisch und öffnete die Briefe, die man ihr in den Briefkasten gesteckt hatte. Und jeden Abend fand sie in diesen Umschlägen mit Geschichten und Versen ein Juwel: das klarste Wort, die unbändigste Lyrik, die schönste Leidenschaft.

»Würde ich nicht an ein Wiedersehen glauben, hätte uns der Tod ereilt, als wir uns trennten.«

Was für ein schöner Vers, dachte sie, ich glaube, das wird heute der Auserwählte sein.

Und so brachte die junge Japanerin mit dem scheuen Blick und den honigfarbenen Augen jeden Abend, wenn die Sonne im Westen unterging, ein wenig Gerechtigkeit in das allgemeine Chaos, einen Hauch Rebellion in dieses starre Dasein, in dem selten der gewinnt, der es am meisten verdient.

Es war unwichtig, ob man hübsch oder hässlich, reich oder arm, fröhlich oder bedrückt, elegant oder schäbig, stark oder schwach war. Es war unwichtig, ob die Natur in ihrer unbarmherzigen Auslosung der Tugenden großzügig gewesen, ob man mit Anmut gesegnet oder mit schrecklicher Vulgarität gestraft worden war. Für sie zählten einzig und allein die Worte, der geschriebene Vers, das zu Papier gebrachte Gefühl. Das waren die Regeln des Universums der jungen Japanerin; der Geschichtenschreiber, der es vermochte, sie zu rühren, war der Auserwählte. Und dies jede Nacht. So einfach war das. Und dann schlief Keiko, denn so hieß die Japanerin, mit dem Auserwählten.

Jeden Abend, wenn die Sonne im Westen unterging, wurde das Zimmer, in dem Keiko lebte, zu einem Bordell, dem Bordell von Dorsoduro.

In Venedig gibt es einen Platz, der la Piazzetta del Principe della Follia heißt. Und dort gibt es ein Café, das von den wenigen Einheimischen besucht wird, die sich weigern, dieses schöne, aber hinfällige, Zentimeter für Zentimeter versinkende Boot zu verlassen. Das Café ist nicht leicht zu finden. Je nachdem, woher man kommt, muss man ein paar Brücken überqueren oder einen sotoportego durchschreiten, einen Kanal umgehen, die gleiche Strecke noch einmal zurücklegen und über einen cortile spazieren.

Es gibt nur drei kleine Tische und ein halbes Dutzend Stühle, auf denen man bei entsprechendem Wetter draußen sitzen kann. Ich komme für gewöhnlich mittags, kurz vor zwölf, die Zeitung unterm Arm – in einem weiten Mantel an kalten Tagen, mit weißem Panama-Hut an warmen.

Der Kellner fragt mich nicht mehr, was ich bestellen möchte, buon giorno signore, etc. Es hat mich ein gutes Jahr gekostet, ein Jahr hündischer Treue, Tag für Tag, stets zur selben Stunde, derselbe Tisch, dasselbe Getränk. Doch nun ist es geschafft: Ich setze mich, und wenige Minuten später serviert mir der alte Griesgram, der dieses Café seit den fernen Zeiten irgendeines Dux regiert, den perfekt zubereiteten Aperitif, einen leckeren Spritz, ihr wisst schon, auf Aperol-Basis, mit Weißwein und ein wenig Soda und Wermut.

Die Zeit dort vergeht langsam, faul. Fern der alles verschlingenden Touristenhorden verläuft das Leben auf der piazzetta wie ein ruhiger Fluss, eine täglich gleiche Strömung, die träge dahinfließt, aber niemals innehält.

Deshalb war ich so überrascht, als ich an jenem Morgen mitten auf dem Platz eine junge Japanerin erblickte. Tatsächlich kam sie jetzt schon zum dritten Mal dort vorbei, einen riesigen Koffer hinter sich herziehend, in der anderen Hand einen zerknitterten Stadtplan und ein merkwürdiges elektronisches Gerät sowie einen Regenschirm zum Schutz gegen die Sonne.

Es war offensichtlich, dass sie sich verlaufen hatte, kein Wunder in dieser Stadt, die aufgrund irgendeines übermütigen Kobolds oder verrückten Kartographen wie ein Labyrinth angelegt worden war.

»Hallo, kann ich Ihnen helfen?«

Keine Antwort. Ich dachte, sie verstünde vielleicht die Sprache nicht, in der ich redete, oder es verböten ihr Angst und Schüchternheit, mit einem Fremden zu sprechen. Selbst unter ihrer bequemen weiten Kleidung ließen sich der wohlgeformte Körper und die weiche, weiße Haut erahnen.

Da sah sie mich an. Es war das erste Mal. Und obwohl inzwischen viele Monate vergangen sind, kann ich diesen Augenblick nicht vergessen, jenen Augenblick, da Keikos sanfte honigfarbene Augen mich zum ersten Mal ansahen. In diesem Blick konzentrierte sich die Melancholie der ganzen Welt, er war der geheime Zugang zu einem unbekannten, verheißungsvollen Kosmos, gefährlich zwar, daran bestand kein Zweifel, aber dennoch unwiderstehlich. Und ich, Bruno Labastide, kokettierte wieder einmal mit der Gefahr.

»Ich suche eine Adresse, und dieses Gerät sagt mir, dass es hier irgendwo sein muss, aber ich weiß nicht, was los ist, am Ende komme ich immer wieder an derselben Stelle raus.«

»Nun ja«, antwortete ich, »die Technik hilft einem in Venedig nicht viel weiter; in diesem Labyrinth verlässt man sich am besten auf die Erfahrung.«

»Das heißt, man verläuft sich.«

»Richtig, man muss sich ein paarmal verlaufen, bis einen die Stadt als einen der ihren akzeptiert. Kein Stadtplan, kein Kompass, nichts dergleichen. Darf ich die Adresse mal sehen?«

Keiko gab mir einen Zettel, auf dem in einer Handschrift, die mich an die Schönschreibhefte von Kindern erinnerte, die Adresse geschrieben stand.

»Das ist ganz in der Nähe, Sie sind schon mehrmals daran vorbeigelaufen. Dorsoduro ist ein Viertel, in dem man sich nicht leicht zurechtfindet.«

Ich zeigte ihr, wie sie auf dem einfachsten, aber nicht unbedingt schnellsten Wege dorthin käme. Sie schenkte mir ein Lächeln, bedankte sich, rückte ihren Hut zurecht und zog mit der einen Hand ihren Koffer wieder quer über den Platz, mit der anderen umklammerte sie den zerknitterten, kaum brauchbaren Stadtplan und das vollkommen nutzlose elektronische Gerät sowie den Regenschirm gegen die Sonne.

Mit unendlicher Zärtlichkeit öffnete sie den Umschlag. Er war versiegelt. Die Schrift winzig, zweifelnd. Sie strich über das schöne venezianische Papier und die darauf geschriebenen Worte:

»Deine Lippen sind das Tagebuch, in dem ich meine Augenblicke des Glücks niederschreibe.«

Sie lächelte, doch der Vers schien sie nicht gänzlich zu überzeugen.

Die Fensterscheiben waren vom heißen Wasserdampf bereits vollständig beschlagen. Nunmehr in der großen Badewanne liegend, konnte sie in ihrem nach Lavendelsalzen duftenden Bad das letzte Flackern des Straßenlichts nur noch erahnen. Im Hintergrund sanfte Musik: ein klagendes Trompetensolo, Jazz, der Salz in die Wunden streut, statt sie zu schließen. Als wären sie perfekt aufeinander abgestimmt, gesellte sich die Sirene eines von Marghera kommenden Frachters zu dem melancholischen Jammern der Trompete. Gegen die Scheiben trommelte der Regen und zeichnete unendlich viele Kreise auf das ruhige Wasser des Kanals, wie Zielscheiben.

Sie tauchte im warmen Badewasser unter. Das war einer ihrer Lieblingsorte, dort unten, wo die Klänge der Welt nur noch ganz gedämpft ankamen. Sie liebte es, den Atem anzuhalten und eine gute Weile so zu verharren, inmitten der Wärme und der duftenden Badesalze. Keiko hatte nämlich gelernt, dass es oft ganz einfache Dinge sind, die Glück und Lust hervorbringen: der Wechsel vom Kalten zum Warmen beispielsweise, die Wärme eines Heims oder einer Decke, die uns einhüllt, oder eines Menschen, der unser Herz behütet.

In einen weichen Bademantel gewickelt, barfuß auf dem Perserteppich und mit noch feuchter Haut beginnt Keiko jeden Abend ihr Ritual. Sie zündet die Kerzen an, bereitet die Getränke vor, tauscht die Musik der Trompete gegen die eines noch melancholischeren Cellos aus, verteilt liebevoll die großen Kissen auf dem riesigen Bett mit den feinen Laken aus weißem Batist.

Anschließend schminkt sie sich am Toilettentisch – ganz dezent, nur Augen und Lippen. Und dann, wenn alles bereit ist für das Theater der Poesie, klingelt es, und der für die Nacht Auserwählte tritt ein.

In den frühen Morgenstunden, wenn die ersten Lichter erwachen, wird der Auserwählte gehen, auf der Haut noch die erregenden Zärtlichkeiten, wissend, dass er dergleichen nicht wieder erleben, dass er nie wieder Eingang ins Paradies finden wird.

Jeder Einzelne von ihnen versuchte Keiko zu überreden, sie ein weiteres Mal vorzulassen, doch sie war unbeugsam; ihre Regeln waren strikt, und die Gunst einer magischen Nacht sollte nun anderen Dichtern, anderen Einsamen zuteilwerden, Einsamen, die später ebenfalls aus dem Paradies vertrieben würden, um für andere Platz zu machen, deren Nächte genauso endeten – eine Spirale, in der trotz allem Keiko die Einsamste war.

Es war zur Zeit der Weinlese, als die Hitze sich diskret zurückzog, der erste Herbstregen fiel und die Mauersegler gen Süden aufbrachen, damals war es, dass Keiko, die sich mit jedem Tag sicherer fühlte in ihrem Kreuzzug gegen die Ungerechtigkeiten des Schicksals, einen langen Brief erhielt, in dem ihr jemand die Geschichte eines Mannes erzählte, der ganz besondere Rezepte ausstellte.

Der Mann, der Bücher verschrieb

Er entdeckte es auf dem Boden, vor einer Apotheke in der Calle Esmeralda, als er gerade nach Maipú unterwegs war. Ein in Geschenkpapier eingewickeltes Päckchen auf der Straße, liegengelassen, vergessen. Er sah sich nach allen Seiten um, suchte nach Augen, die die seinen finden und den Kontakt länger als drei Minuten aushalten würden. Suchte nach dem, was er sein Leben lang gesucht hatte. Doch nichts passierte.

Wer immer dieses Päckchen dort vergessen hatte, war längst verschwunden. Er konnte sich den Ärger dieses Menschen vorstellen, wenn er den Verlust entdeckte, das überraschte Gesicht, wenn ihm sein Missgeschick bewusst würde, und auch den sofort in Gang gesetzten geistigen Prozess, mit dem er jeden Schritt in Erinnerung riefe, die Strecke nachzeichnete und überlegte, wo zum Teufel er es liegengelassen hatte.

Es war ein Buch, oder zumindest sah es so aus, und Horacio dachte voll Ironie, dass das Schicksal sich keinen passenderen Finder als ihn hätte aussuchen können. Ihn, Horacio Ricott, den »Mann, der Bücher verschrieb«.

»Verzeihung, aber ich fürchte, das habe ich nicht verstanden.«

Horacio Ricott lehnte sich lächelnd zurück, trank seinen Kaffee aus und sah das Mädchen an.

»Nun, ich stelle Rezepte aus, verschreibe Bücher, so wie andere Medikamente verschreiben oder Zaubermittel oder Investmentfonds. Ich verschreibe Bücher.«

»Heißt das, Sie sind so etwas wie ein Buchhändler?«

»Nein, nein, ganz und gar nicht. Ein Buchhändler kauft und verkauft Bücher, klassifiziert sie, legt ein kleines Lager an, remittiert sie an die Verlage oder behält sie auch, das hängt vom jeweiligen Buchhändler ab. Aber ich kaufe weder Bücher, noch verkaufe ich sie, und ich habe auch keinerlei Lager. Ich empfehle sie einfach, verschreibe sie, mehr nicht.«

Das Mädchen biss sich auf die Lippen. Und das erregte Horacio ungemein. Sie tat das, wenn sie etwas nicht verstand oder wenn sie über etwas nachdenken musste, und für den Mann, der Bücher verschrieb, war das einfach unwiderstehlich. Genauso wie ihre superweißen Zähne, das zarte Rouge in dem Porzellangesichtchen und die Augen, so grün wie das Meer fremder Städte, die nicht Buenos Aires hießen. Das und vieles mehr wusste Horacio aus den Büchern.

»Ehrlich gesagt, bin ich noch nie auf die Idee gekommen, dass jemand so etwas machen könnte«, sagte das Mädchen. »Sie sind der erste Bücherverschreiber, dem ich begegne.«

Horacios kurzsichtige Augen hinter der dicken Hornbrille lächelten zufrieden.

»Aber irgendwie verstehe ich das nicht ganz«, sagte sie. »Darf ich Ihnen eine Frage stellen?«

»Selbstverständlich, wieso auch nicht?«

»Das, was Sie da machen, ist das zu irgendwas gut?«

Da veränderte sich auf einmal Horacios Blick, und es war, als hätte man ihm einen schmerzhaften Dorn ins Herz gebohrt. Ohne seine Augen von denen des Mädchens zu lösen, wiegte er den Kopf. Sie wartete, herausfordernd, und – warum sollte man es verschweigen? – war schöner denn je.

»Sehen Sie, mein Fräulein«, erklärte Horacio bestimmt, »ich habe bereits drei Ehen gerettet und einen Jugendlichen vor dem Selbstmord bewahrt. Und deswegen glaube ich, dass meine Arbeit schon weit mehr gebracht hat als die der meisten von Ihnen.«

Dieses »von Ihnen« war eindeutig beabsichtigt, als wollte er sich an dem Mädchen für ihre Kühnheit und ihr forsches Auftreten rächen, und auch an allen anderen, die einer konventionellen Arbeit nachgingen und ihn für einen Spinner hielten.

Sie sah ihn sehr ernst an, wirkte verärgert, aber das machte sie nur noch attraktiver. Horacio dachte, dass er sich auf der Stelle in diese Frau verlieben könnte, die nur halb so alt war wie er, die ohne weiteres seine Tochter hätte sein können, und dieser Gedanke entmutigte ihn nicht etwa, sondern erregte ihn nur noch mehr. Ihre grünen Augen waren fest auf die seinen gerichtet, auf diese traurigen Augen hinter der dicken Hornbrille eines Fünfzigjährigen, der sein Leben lang auf der Suche gewesen war nach einem Blick, der seinem länger als drei Sekunden standhielt und ihn einlud, die Schwelle zu überschreiten.

»Und welches Buch würdest du mir verschreiben?«, fragte sie.

Er schluckte schwer, denn es war ihm nicht entgangen, dass sie ihn erstmals geduzt hatte. Er bemühte sich, blitzschnell zu denken, doch sein Gehirn war blockiert. Da musste er innerlich lachen: Hat man das schon mal gesehen, ein Argentinier, dem es die Sprache verschlägt!

Als mildernde Umstände mögen seine Nervosität und die vorübergehende geistige Umnachtung gelten, oder auch seine Verliebtheit, denn letzten Endes ist das alles dasselbe. Tatsache ist, dass er wegen dieser Lippen – er sah dem Mädchen bereits nicht mehr in die Augen, sondern nur noch auf den Mund – etwas ganz Dummes sagte:

»Ich würde dir einen Liebesroman verschreiben«, stammelte er, unsicher wie ein Gymnasiast in einer Prüfung, auf die er sich nicht vorbereitet hat.

Sie zuckte kurz, fast unmerklich, zusammen, doch lange genug, um das Rouge auf ihren Wangen aufflammen zu lassen. Dann öffnete sie ein wenig die Lippen, als wollte sie seufzen, und ließ dabei ihre weißen Zähne aufblitzen. Horacio stellte sich vor, wie diese Zähne sich über die verbotensten Stellen seines Körpers hermachten. Schließlich neigte sie den Kopf zur Seite und sagte lächelnd, ganz dicht vor seinem Gesicht:

»Wie schade, wo mir doch Sex-Geschichten lieber sind.«

Von diesem Augenblick an wird die Geschichte Horacio Ricotts, des Mannes, der Bücher verschrieb, konfus und unverständlich, manchmal sogar widersprüchlich. Sie handelt von einem auf dem Tisch liegengebliebenen Verzehrbon – auf das Wechselgeld hat er gar nicht erst gewartet, daher fiel das Trinkgeld unverhältnismäßig hoch aus –, von einem Spaziergang im Herbstregen über das Pflaster der Bürgersteige – oder waren es Wolken? – von San Telmo zur Plaza Dorrego, dann die Treppen zu seiner Wohnung hoch, zwei Stufen auf einmal nehmend, sie handelt von Kleidern, die im Flur landen, vom Geruch nach gegrillten Sardinen aus dem Hof, von den quietschenden Federn seines alten Eisenbetts, von der Zimmerdecke mit den Stockflecken, von ihren perfekten Brüsten mit den harten Brustwarzen, die ihn wie warnende Finger oder bedrohliche Lanzen daran erinnerten, dass das keine Liebe war, dass Horacio Ricott sich in vollem Bewusstsein auf den Scheiterhaufen begab und dass mit dem Rouge und den perfekten Brüsten noch viel mehr verschwinden würde. Doch noch war es nicht an der Zeit, darüber nachzudenken, denn die Hüften hielten nicht inne in ihrer Bewegung, und der feste, harte Bauch verströmte eine vulkanische Hitze. Der Ursprung der Welt, dachte Horacio, während er sich selbst einen Bildband über Courbet verschrieb.

Da beging er die zweite Dummheit des Abends, indem er sagte:

»Bleib heute Nacht hier.«

Das Lachen des Mädchens schallte vermutlich bis in die nächste Eckkneipe. Aber sie sagte nichts, erhob sich vom Bett, nackt wie eine seidene Gottheit, öffnete Horacios Schrank, suchte sich unter dem verstörten Blick des Mannes, der Bücher verschrieb, aus den dort aufgehängten Hemden das aus, das ihr am besten gefiel: ein rot-schwarz kariertes Holzfällerhemd – à la Jack London, dachte Horacio, er hatte es sich vor Jahren auf einer Reise nach El Calafate gekauft –, zog es über den nackten Körper, spazierte durch die Wohnung, als wäre es ihre, duschte ausgiebig, kleidete sich an und ging. Und hier wird die Erzählung noch konfuser und unzusammenhängender, denn es ist nicht ganz klar, ob sie ging, ohne sich zu verabschieden, ob sie lächelte und ihm von der Tür eine Kusshand zuwarf, ob sie an das Bett trat, in dem der Mann, der Bücher verschrieb, immer noch unbeweglich lag, als wäre er zum Tetraplegiker geworden, oder ob sie einfach nur die Tür hinter sich zuzog und verschwand. Ciao.

Fest steht jedenfalls, dass Horacio Ricott am nächsten Tag durch ein heftiges Donnern gegen die Wohnungstür aus seiner sanften Lektüre gerissen wurde. Kommen Sie bitte mit – Aber wer sind Sie – Polizei, Sie sind verhaftet, durchsucht alles – Machen Sie das bitte nicht kaputt, dazu haben Sie kein Recht – Halten Sie verdammt noch mal den Mund – Aber … Der Schlag in Horacios Gesicht schleuderte seine Hornbrille durch die Luft und ließ sie neben der Küchentür wieder aufkommen.

Sie fanden nichts. Wenn Sie sie wiedersehen, geben Sie uns Bescheid, hieß es, sonst kriegen Sie Schwierigkeiten. Doch irgendetwas war faul an der Sache. Horacio erzählte es am nächsten Tag seinem Freund Ricardo, mit dem er im La Coruña, der Bar am Markt, ein paar Quilmes trank.

»Diese Typen waren keine Polizisten; die sahen selbst dafür noch zu übel aus. Ich sag dir, die waren hinter was anderem her.«

»Wie bist du denn überhaupt in diese Sache reingeraten, Alter?«, fragte Ricardo. »Und wie hieß eigentlich diese Puppe, die dich jetzt ins Verderben stürzt?«

Horacio Ricott, der Mann, der Bücher verschrieb, wurde blass, als er diese Frage hörte. Überrascht und gequält sah er den Freund an, wie ein Gefolterter, der die Information, die man ihm entlocken will, wirklich nicht kennt. »Ich weiß es nicht«, sagte er.

Ricardo Kublait war der beste Kunde des »Mannes, der Bücher verschrieb«, und es verging keine Woche, in der er ihn nicht besuchte und nach irgendeinem Titel verlangte. Im Laufe der Zeit waren sie zu dem geworden, was man gemeinhin als Freunde bezeichnet, oder zumindest war das ihr gegenseitiges Verständnis.

»Na los, erzähl schon.«

Horacio berichtete Ricardo also, wie er vor einer Apotheke in der Calle Esmeralda ein Päckchen auf dem Boden gefunden hatte, das von der Form und vom Gewicht her ein Buch zu enthalten schien. Wie er sich umgesehen und nach jemandem Ausschau gehalten hatte, der es verloren haben könnte, jedoch niemanden fand. Er erklärte, dass er mit dem Buch unterm Arm einige Blocks in Richtung seines Zuhauses gegangen und kurz davor in eine Bar eingekehrt sei und einen Kaffee getrunken habe, und dass ihn dann eine bezaubernde junge Frau ansprach, die ihn fragte, ob sie sich an seinen Tisch setzen könne, weil sie allein sei und gern mit jemandem plaudern würde, und dass er noch nie eine solche Schönheit gesehen hätte, dass sie unglaublich grüne Augen und wunderbare Zähne und Rouge auf den Wangen gehabt hatte und eine rote, schief auf dem Kopf sitzende Wollmütze trug, aus der eine blonde Haarsträhne hervorblitzte. »Sie hat mir erzählt, dass sie die Malerei liebt, und ich habe ihr erzählt, was ich mache, und …«

»Und das hast du geglaubt.«

»Ja klar, warum hätte ich ihr nicht glauben sollen?«

»Warum? Weil du ein bisschen bescheuert bist. Da setzt sich eine zwanzigjährige Puppe an deinen Tisch, und das kommt dir völlig normal vor. Horacio, ich bitte dich, vielleicht solltest du dir selber mal ein Handbuch zur Bekämpfung der Trotteligkeit verordnen.«

»Und dir sollte ich einen Krimi verschreiben, damit deine ausschweifende Phantasie noch ein bisschen mehr Futter bekommt.«

»Okay, es liegt auf der Hand, dass das Mädchen das Päckchen auf dem Boden abgelegt hat, damit es irgendein Naivling transportiert, der erstbeste Trottel also, der dort vorbeikommt. Sie ist dir gefolgt, und als es ihr passend erschien, hat sie sich an dich rangemacht, bis sie es ohne Risiko wiedererlangen konnte.«

Horacio dachte nach.

»Ja«, sagte er schließlich. »Und deshalb ist sie auch mit mir ins Bett gegangen, oder?«

Ricardo atmete tief durch, nahm einen kräftigen Schluck Bier und sagte dann, den Blick fest auf die hinter der Hornbrille versteckten Augen des Bücherverschreibers gerichtet:

»Das kann ich dir leider nicht beantworten, und je länger ich dich ansehe, umso weniger kann ich es mir erklären.«

Nachdem die Polizisten – oder die Menschen, die sich dafür ausgaben – gegangen waren, hatte Horacio alles wieder in Ordnung gebracht. Sie hatten eine Schrankschublade zerbrochen, die Ärmel eines Mantels zerrissen und die Sofakissen aufgeschlitzt und ansonsten eine mächtige Unordnung angerichtet.

Als alles wieder an seinem Platz war, hatte Horacio entdeckt, dass das Päckchen, das er vor der Apotheke in der Calle Esmeralda gefunden hatte, verschwunden war, aber er war sich ganz sicher, dass es nicht die Kerle mitgenommen hatten. Also konnte nur sie es gewesen sein.

An diesem Nachmittag war Horacio unruhig. Er empfing zwei Kunden, hörte ihnen zu und verschrieb ihnen ein paar gute Bücher; dem Mathematikstudenten, der mit Drogen zu liebäugeln begann, eines von Thomas de Quincey und der reifen Dame, die sich an ihrem untreuen Ehemann rächen wollte, eines von Choderlos de Laclos.

Dann bereitete er sich ein schnelles Abendessen zu, mit Resten aus einem Kühlschrank, der lange schon keine Frau mehr gesehen hatte. Er ließ sich aufs Sofa fallen und begann zu lesen. Doch er konnte sich nicht konzentrieren. Er versuchte es mit Musik, aber eigentlich hörte er sie gar nicht, sie war einfach nur ein Hintergrundgeräusch. Mit dem Fernseher erging es ihm ähnlich, und da er nicht noch tiefer fallen konnte auf der Skala der Ablenkungen, beschloss er, eine Schlaftablette zu nehmen und ins Bett zu gehen.

Zur Sicherung eines einigermaßen würdevollen Lebens – denn das Bücherverschreiben reichte dafür natürlich nicht aus –, arbeitete Horacio Ricott vormittags als Portier in einem Bürogebäude in der Avenida Leandro N. Alem. Die Arbeit war einfach, und auch wenn der tägliche Verdienst nicht üppig war, konnte er doch bei der Arbeit lesen, und das war schließlich seine große Leidenschaft. In seiner blauen Concierge-Uniform und der riesigen altmodischen Hornbrille wirkte er wie ein Feldmarschall der russischen Armee.

Zur Mittagessenszeit kehrte er nach Hause zurück, kleidete sich um und eröffnete seine Sprechstunde. Er träumte davon, sich ausschließlich dem Bücherverschreiben widmen zu können, schließlich gab es Menschen, die mit ähnlichen oder sogar noch ausgefalleneren Berufen ein gutes Auskommen hatten, Psychoanalytiker zum Beispiel, Parapsychologen, Buchhalter oder sogar Pfarrer.

An diesem Nachmittag erwartete er ein philippinisches Ehepaar, das in der Residenz eines europäischen Botschafters arbeitete, sowie eine achtzigjährige Großmutter, die allein in einem sehr bescheidenen Häuschen im Stadtteil La Boca wohnte und den Bücherverschreiber aufsuchte, damit er ihr Lektüre für ihre Enkelin empfahl. Das Mädchen war mit den literarischen Vorlieben von Horacio aufgewachsen, seit den ersten Märchen der Kindheit und Jules Vernes Abenteuergeschichten in der Jugend. Nun, da sie arbeitslos und schwanger von einem Dreckskerl war und bereits ein Kind von einem anderen Tunichtgut hatte, kostete es die Großmutter viel Mühe, sie zum Lesen zu bewegen. Wie bei jedem ihrer Besuche lud Horacio die Großmutter zu Kaffee und Gebäck ein. Sie war eine einfache, vom Leben nicht gerade verwöhnte Frau, die trotz allem ihr Lächeln nicht verloren hatte.

Als sie ihn das erste Mal besuchte, hatte der Bücherverschreiber ihr lange zugehört und ihr dann zwei Titel genannt, einen von den Gebrüdern Grimm und den anderen von Charles Dickens.

»Das kann ich mir bestimmt nicht merken, mein Herr«, sagte sie verlegen.

»Dann schreiben Sie es sich doch auf«, antwortete Horacio.

Auf dem Tisch lagen Papier und Bleistift.

»Ich kann leider nicht lesen und schreiben«, erwiderte die Großmutter beschämt.

Dieses Geständnis verblüffte den Bücherverschreiber sehr, denn es war noch nie vorgekommen, dass er eine Kundin gehabt hatte, die Analphabetin war.

»Und wieso kommen Sie dann zu mir?«, fragte er vorsichtig nach.

Die Frau schluckte, presste die Handtasche gegen ihre Knie und antwortete zaghaft:

»Nun ja, weil ich will, dass meine Enkelin mal ein besseres Leben hat als ich, und ich weiß, dass man das in den Büchern findet.«

Von diesem Tag an fühlten sie sich einander verbunden, und Horacio schrieb fortan eigenhändig die Titel auf ein Blatt Papier, das die Großmutter wie einen Schatz in ihrer Tasche verwahrte, um ihn später der Angestellten in der Stadtbibliothek zu geben.

Seit Tagen schlief er nun schon schlecht. Einerseits war es die Angst vor den Männern, die in sein Haus eingedrungen waren und ihn geschlagen hatten. Jedes Geräusch auf der Holztreppe des alten Gebäudes versetzte ihn in Alarmbereitschaft und ließ sein Herz rasen. Aber was ihn in Wirklichkeit an den Rand des Wahnsinns brachte, war die Erinnerung an das Mädchen, an ihr blondes Haar, das aus der roten Wollmütze hervorquoll, während sie ihn im Café amüsiert betrachtete, an ihr freches Lachen und den salzigen Geschmack der winzigen Schweißperlen, wenn er ihren Hals küsste.

Der Wecker verurteilte ihn zum Aufstehen. Es war Zeit, arbeiten zu gehen.

Der Vormittag im Bürogebäude verlief ruhig. Guten Morgen, guten Morgen und nicht viel mehr. Ein verirrter Besucher, der zu einer Agentur wollte, die es dort nicht gab. Die jungen Männer von der Postzustellung und jede Menge Krawattentypen, die rein- und rausgingen, rauf- und runterfuhren. Ein idealer Vormittag für Horacio Ricott, mit ausreichend Zeit zum Lesen.

Aber es gibt Momente, in denen das Lesen schädlich ist, in denen man besser nicht so viel gelesen hätte. Und dies war ein solcher Tag. Es passierte kurz vor Schichtende, als sein Magen sich bereits mit Hungergeräuschen zu Wort meldete. Jemand hatte sie auf dem Sofa in der Eingangshalle achtlos liegengelassen, eine eher der Boulevardpresse zuzuordnende Zeitung, die Horacio niemals las, geschweige denn kaufte. Doch an diesem Tag hatte er bereits alles ausgelesen, was er mitgebracht hatte, und da es noch circa zwanzig Minuten bis zu seinem Dienstschluss zu überbrücken galt, beschloss er, sich die Zeitung zu holen und sie durchzublättern, ehe er sie entsorgte. Ein fataler Fehler. Während er die Seiten überflog – ein Gouverneur, den man der Bestechung überführt hatte, die Geliebte eines Bürgermeisters, die diesen erpresste –, entdeckte er eine Schlagzeile, bei der ihm fast das Herz stehenblieb: »Junge Frau brutal ermordet«.

Unter der Nachricht war das Foto eines nicht zu erkennenden Leichnams abgedruckt, der, in eine Decke gehüllt, auf dem Seitenstreifen einer Landstraße lag. Der Text verstörte ihn:

»Gestern Abend wurde der Leichnam einer circa zwanzigjährigen, brutal zugerichteten Frau gefunden. Dem Gerichtsmediziner zufolge war die junge Frau zu diesem Zeitpunkt erst wenige Stunden tot. Deshalb besteht Hoffnung, dass der Leichnam identifiziert werden kann. Weitere Angaben wollte die Polizei nicht machen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu behindern.«