Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

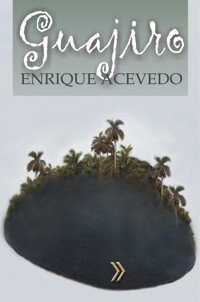

Este es un testimonio fascinante que narra la historia de dos hermanos que llegaron a la Sierra Maestra y se unieron a la columna del Che. Constituye un fiel reflejo de la dureza de la vida en aquellos parajes, pero también, a través de sus páginas el lector puede sentir el amor que fue creciendo en cada uno de ellos hacia cada árbol, cada gota de lluvia, la humedad y todo aquello que se unía a la causa para detener al enemigo acompañado de una excelente "guerra de guerrillas" Con un lenguaje ameno, desenfadado, con genuina espontaneidad, Enrique Acevedo va relatando cada suceso y su actitud y pensamientos con respecto a la realidad que construían a cada paso. De esta obra se realizó la aventura para televisión destinada a adolescentes y jóvenes "Memorias de un abuelo" El General de Ejército Raúl Castro, escribió sobre la obra, …la lección más valiosa y perdurable que surge de esta narración, es que nos muestra cómo se forjó el Ejército Rebelde, sus combatientes, sus oficiales, sus jefes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 488

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Página legal

Edición: Asunción Rodda Romero

Corrección: Ileana Ma. Rodríguez

Diseño de cubierta y pliego gráfico: Francisco Masvidal

Maquetación digital: JCV

® Enrique Acevedo, 2020

Sobre la presente edición: Editorial Capitán San Luis, 2020ISBN: 9789592115699

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

Editorial Capitán San Luis.

Calle 38 No. 4717 entre 40 y 47, Reparto Kholy, Playa.

La Habana, Cuba.

www.capitansanluis.cu

https://www.facebook.com/editorialcapitansanluis

Impresiones de un lector

Cuando dejé a medio leer, para el día siguiente, el legajo de papeles de los problemas cotidianos y quise conseguir una lectura agradable que me sacara de las preocupaciones y me condujera al sueño, advertí que en la mesa de noche reposaba, retador, un grueso volumen de cubierta roja y unas doscientas cuarenta cuartillas escritas a máquina sobre papel gaceta amarillento. Era el borrador de un testimonio de Enrique Acevedo, desde su ingreso en la guerrilla, a principios de agosto de 1957, hasta la toma de Santa Clara por las fuerzas que comandaba el Che.

lnicialmente pensé leer unas cuantas páginas y apagar la luz al primer pestañazo, para concluirlo en el transcurso de los próximos días. Pero esta idea se desvaneció sin darme cuenta. Mientras más me adentraba en la trama del relato, mayor interés me suscitaba lo que pasaría después. Me levanté y continué la lectura en la sala, para poder dar rienda suelta a las carcajadas que algunos pasajes me provocaban, sin molestar el sueño ajeno. Amaneció. Era un domingo y habían pasado las diez de la mañana cuando leí la última página.

Este testimonio de Enrique, visto desde el prisma de un soldado, es lo mejor que he leído sobre nuestra lucha guerrillera.

Los episodios vividos durante el año y medio que combatió en el Ejército Rebelde fluyen frescos tal y como podía haberlos narrado en aquellos momentos, sin utilizar su actual capacidad de reflexión, fruto de la madurez, la agudeza y cultura que posee hoy: general de brigada de nuestras FAR, experimentado militar que ha comandado grandes unidades en Cuba y en la gesta internacionalista de Angola y ha enriquecido su acervo político como militante destacado de la gran batalla que ha librado nuestro pueblo a lo largo de más de tres décadas pletóricas de enseñanzas y heroísmo.

Con una espontánea sinceridad, Enrique relata los hechos tal como ocurrieron, o como él los percibió entonces y se conservan en su memoria. Su relato da la impresión de que reproduce un minucioso diario de campaña, donde cada día se anotaran con precisión los acontecimientos de la jornada, fueran estos trascendentes o anecdóticos y al correr de la pluma se plasmara también el estado de ánimo, las interrogantes sobre lo acaecido, las dudas sobre lo que sucedería en lo adelante.

Este estilo muy propio, singular, nos entrega en toda su frescura las peripecias de un adolescente de catorce años que, junto a su hermano Rogelio, un poco mayor que él y también imberbe, decide unirse a la épica lucha que tiene por escenario la Sierra Maestra, cuya trascendencia liberadora no puede abarcar en toda su dimensión histórica.

Mas su rebeldía juvenil que lo subleva contra la oprobiosa tiranía imperante, sus sentimientos de justicia, lo conducen a intuir que allí se libra una causa noble.

Su arrojo minimiza los obstáculos y peligros que se levantan entre el pueblo de Remedios de su niñez, en la región central del país, y las lejanas cumbres orientales erizadas de tropas enemigas. Su determinación lo empuja hacia el inquebrantable propósito de unirse al Ejército Rebelde y le da fuerzas para sobreponerse al miedo, al cansancio, a la falta de alimentos durante días, a los reveses, a la subestimación de los otros, al desaliento que estos sufrimientos abonan y hacen brotar, como la mala hierba, una y otra vez.

Al contarnos estas vivencias y confesarnos las intimidades más recónditas de sus reacciones y sus cavilaciones, Enrique, sin proponérselo, refleja lo que los combatientes del Ejército Rebelde experimentaron, en mayor o menor medida, en circunstancias similares o parecidas. En no pocos pasajes me vi yo mismo.

Este ángulo del relato, por sí solo, lo convierte en una lectura amena e instructiva.

Sin embargo, para mi concepto, la lección más valiosa y perdurable que surge de esta narración, es que nos muestra cómo se forjó el Ejército Rebelde, sus combatientes, sus oficiales, sus jefes.

La dureza de la vida en la Sierra Maestra se caracterizó por el hambre como inseparable compañera, las marchas interminables por imponentes montañas, casi diariamente, con la carga, muchas veces excesiva, de todas las propiedades en la mochila, además de las municiones y el fusil, la humedad permanente y no pocas veces la sed, la lluvia y el frío. Todo ello en medio del combate desigual, el cerco, la persecución, la muerte, o aún peor, la captura por unenemigo despiadado infinitamente superior en número de hombres, armas y recursos de todo tipo.

Esta fue la gran escuela donde hizo su aprendizaje, depuró sus filas, aceró su voluntad y disciplina, formó su moral, adquirió destreza física y militar, templó su heroísmo el glorioso Ejército Rebelde.

Cuando los combatientes, creciéndose ante todos estos obstáculos llegaron a dominar y amar posteriormente la abrupta naturaleza de la Sierra Maestra, esta ya les había confiado todos sus secretos, era su más fiel amiga y aliada, su mejor arma frente al enemigo.

Entonces, a la superioridad moral de los que luchan por una causa justa se sumó el dominio pleno del terreno y de la táctica militar adecuada a las condiciones del teatro de la guerra y a la correlación de fuerzas existentes.

Con ninguna de estas tres ventajas podría contar el enemigo, ni mucho menos con la más importante, la de tener el apoyo de un pueblo al que oprimía y asesinaba.

Cuando logramos consolidar esos objetivos en la Sierra Maestra, a pesar de la descomunal superioridad del enemigo, el Ejército Rebelde, bajo la dirección de Fidel, sencillamente se hizo imbatible, lo que quiere decir, invencible.

Después de quince meses de este “curso superior de guerra de guerrillas”, sobre el campo de batalla y con fuego real, se crearon las condiciones para extender la lucha armada, primero hacia el norte y este de Oriente y las proximidades de Santiago de Cuba, con el Segundo y Tercer Frentes y, luego de derrotada la última gran ofensiva militar de la tiranía, abrir el Cuarto Frente al norte de Holguín que permitió llevar la guerra a todos los rincones de las actuales cinco provincias orientales. Para completar el plan estratégico, hacia el occidente marcharon las columnas de Camilo y el Che. Estas últimas jamás hubieran podido llevar a cabo la proeza de la invasión sin haber pasado la dura escuela de la Sierra Maestra, bajo el magisterio sistemático, firme, creador y audaz del Comandante en Jefe.

Con el mismo objetivo de conquistar la plena independencia nacional, aunque con enemigos de distinto uniforme y en las diferentes condiciones de la guerra moderna, se repetía la experiencia de nuestros mambises, que nadie con más autoridad y belleza ha descrito como el General en Jefe, Máximo Gómez Báez:

“Del acosamiento y la persecución sin descanso, de la matanza sin piedad, de las terribles y constantes privaciones, de todo eso, grande y feroz, resultó otra cosa más poderosa e incontrastable y sublime: la necesidad. Esa es una madre severa, pero buena. España no supo lo que hizo. Nos enseñó a pelear de firme. Llegando a los extremos, nos hicimos seriamente cargo de nuestra situación, y la aceptamos. Hubo más, la amamos. ¡Qué amor tan grande! El combatiente amó la montaña, el matorral, la sabana; amó las palmas, el arroyo, la vereda tortuosa para la emboscada; amó la noche oscura, lóbrega, para el descanso suyo y para el asalto al descuidado o vigilado fuerte enemigo.

”Amó más aún la lluvia que obstruía el paso al enemigo y denunciaba su huella; amó el tronco en que hacía fuego a cubierto, y certero; amó el rifle, idolatró al caballo y al machete. Y cuando tal amor fue comprendido y supo acomodarlo a sus miras y propósitos, entonces el combatiente se sintió gigante y se rió de España. España estaba perdida”.

Para los que vivimos aquellos veinticinco meses de la más reciente de nuestras guerras de liberación, la lectura del testimonio de Acevedo no solo nos ha hecho recordar con verdadero deleite aquellas inolvidables setecientas y pico jornadas, sino que también nos ha revelado una faceta fascinante desde su puesto de soldado descamisado en la tropa del Che.

Al general de brigada Enrique Acevedo expresamos nuestra gratitud por este testimonio que nos ha regalado a los jóvenes de ayer y muy especialmente a las nuevas generaciones de hoy y de mañana.

Raúl Castro Ruz

General de ejército

A los héroes anónimos de la gesta,

en especial a Nicolás Ur Hernández,

Canguro, mi amigo.

Advertencia

No deseo cargos en mi conciencia. Por ello advierto al lector que en este libro encontrará las vivencias de un joven que estuvo desde los catorce hasta los dieciséis años en la guerrilla, inmerso en la lucha revolucionaria.

Si alguien espera profundas y sustanciosas disquisiciones estratégicas y tácticas, siento defraudarlo, pues la experiencia la adquirí sobre la marcha. No obstante, considero aquellos años los más felices de mi vida.

Consulté con antiguos amigos de la tropa. Unos me señalaron exceso de anécdotas personales, otros, que narraba de forma casi telegráfica temas que podrían haber dado mucho más; los menos, el tener demasiados pasajes escabrosos. En fin, lo dejaré tal como surgió treinta años después en las noches angolanas, durante el avance de nuestras tropas hacia la frontera sur.

El autor

Ingreso

El bosque es hoy el único refugio que nos envuelve con sus sonidos múltiples y desconocidos. Debemos esperar por la caída de la noche para reiniciar la marcha. Es nuestro segundo día en la Sierra Maestra y a pesar de que hasta ahora todo ha salido mal, no puedo dejar de sentirme feliz.

Durante siete meses traté de imaginar si sabría enfrentar este momento y cómo sería. Sé que todavía falta lo más difícil, pues podríamos bregar varias semanas sin encontrar a las fuerzas rebeldes o caer en las garras de alguna patrulla del ejército que de seguro nos asesinará. Como única posibilidad queda hallar un contacto campesino que nos acerque a la tropa guerrillera.En tanto, hay algo que no puedo entender bien y le pregunto a mi hermano:

—¿Tú crees que fue acertado subir por el mismo lugar donde ya una vez fracasaron ustedes?

—Realmente no es el único camino, pero es el menos vigilado, y por aquí he mantenido contacto con campesinos que simpatizan con la Revolución. Estoy seguro de que con un poco de suerte llegaremos.

Callo y pienso. Aún estoy resentido porque en su primer intento eligió a otros y no a mí. No obstante, tal vez haya sido mejor así, pues regresó del viaje con dudas acerca de la existencia de la guerrilla y ahora soy yo el impulsor de esta nueva empresa. Antes, ellos no encontraron a nadie en la Sierra porque la mayoría de los campesinos habían huido hacia el llano bajo la presión del ejército, que campea por su respeto en la cordillera.

Sedado por el murmullo de las aguas, repaso algunos capítulos de los días anteriores en que iniciáramos este andar hacia las montañas. Ayer fue nuestra primera jornada en el monte, que bien pudo ser la última, al toparnos en dos oportunidades con la guardia rural.

Habíamos llegado a Bayamo sobre las ocho de la noche del 15 de julio de 1957, y al bajar del autobús el conductor nos llamó para preguntarnos si teníamos familia en el pueblo. Al asentirle, bajó la voz y nos dijo:

—Lo hago por ustedes, pues por acá los jóvenes siempre son sospechosos. Por eso deben cuidarse.

Con este halagador recibimiento nos lanzamos a la calle, pero a mí no deja de inquietarme la duda: ¿sería el consejo de una buena persona o la burda provocación de un chivato?

El parque está vacío, hay pocas personas en la calle y nosotros no tenemos a quién dirigirnos para pedir ayuda. Marchamos por un pueblo en el que reina el silencio. Andamos medio perdidos cuando divisamos lo que parece ser una posada. El hospedaje, de un peso y veinticinco centavos, está al alcance de nuestro capital. Al entrar, el dueño y un empleado nos miraban maliciosamente, tal vez pensando que éramos una pareja ambigua en busca de refugio. Ya en la habitación, rompimos a reír. Había sido mejor así y no que se pusieran a buscarle otras explicaciones a nuestra presencia.

Después comenzamos a trazar el plan de ascenso. Mi hermano me obliga a aprender direcciones y nombres de personas del poblado de Guisa a las cuales ni conozco. Acordamos que yo seré el primero en salir y que treinta minutos después lo hará él. Cuando esto está acordado, nos echamos a dormir en una camita bastante estrecha.

Al amanecer salgo de la posada y comienzo a cumplir las instrucciones. Voy rumbo a Guisa en una guagua desvencijada, sentado junto a una viejita con quien intento entablar conversación. El ómnibus se detiene: por una de sus puertas aparece una pareja de la guardia rural. La inspección es rápida y, por suerte, yo la paso sin problemas.

En Guisa espero a mi hermano en el parque. Me acomodo en una silla de limpiabotas para darle largas, pues han pasado más de dos horas y no acaba de llegar. ¿Lo habrán atrapado? Ante la incertidumbre, comienzo a cumplir la segunda parte: subir solo por el camino de Victorino, sin embargo, instantes después distingo la imagen de Rogelio, quien de inmediato me gruñe:

—¿Dónde te has metido? Llevo media hora esperándote aquí.

Le respondo que actué según el plan, pero que algo debe haber fallado. Tratando de encontrar al culpable nos hemos alejado dos o tres kilómetros del pueblo. Yo no hablo. Me extasío ante el macizo azul de la Sierra Maestra, con sus picachos agrestes y el bosque que ya se ve cada vez más compacto. Mi fantasía me lleva a heroicos combates donde, arma en mano, aplasto a la soldadesca en estos lugares.

El sonido de un carro a nuestras espaldas me saca del ensueño. Pienso en una patrulla del ejército, unos sudores fríos comienzan a rodarme por la piel. Rogelio me ordena no mirar para atrás y marchar lo más normal posible, como si fuese para una fiesta, cuando veo pasar por nuestro lado una camioneta cargada con mercancías. Entonces es que suelto el aire contenido, mientras pienso que con estos sustos no voy a llegar vivo a cumplir los heroicos sueños de momentos antes.

Un guajirito se nos pega y entabla animada conversación. Le pedimos datos del lugar hacia donde vamos, nos dice que nos faltan unas ocho leguas. Al salir de una curva divisamos una tienda, junto a ella a varias personas al pie de sus caballos. Creo ver visiones cuando dentro del grupo, de espaldas, distingo a dos guardias rurales. Toco a mi hermano, quien ya los ha visto. Sin cambiar una palabra nos lanzamos a toda carrera hasta topar con un arroyo, que atravesamos para caer en un potrero.

Nos falta el aire, pero no hemos mirado para atrás ni una sola vez. Todo nuestro esfuerzo se dedica a poner tierra por medio. Así llegamos a un río que empezamos a remontar de inmediato. Una hora después decidimos tomar un descanso. El resto del día transcurre bordeando el cauce, hasta que la noche nos sorprende en una marcha infernal. Nos vemos obligados a detenernos nuevamente. El extenuamiento nos vence y dormimos hasta el sorpresivo amanecer.

Acordamos entonces marchar de noche —aunque ello represente una verdadera tortura— y salir del río para pegarnos a unos cien metros del camino con el fin de no tener pérdida.

La voz de Rogelio interrumpe mis pensamientos y me trae nuevamente a las horas presentes:

—Bueno flaco, estarás feliz aquí: tú, que odias sentarte a la mesa, ya llevas dos días de ayuno. ¿Te sientes flojo?

Le digo que no tengo hambre, pero sí me preocupa saber si está bien claro hacia dónde vamos. Él asiente confiado. Le muestro las piernas llenas de heridas y golpes, mientras espero que la marcha de esta noche sea más fácil.

Caminamos toda la noche. Al amanecer volvemos a las márgenes del río para enmascararnos y descansar. Rogelio cree que ya hemos sobrepasado el pueblo de Victorino y que en una jornada llegaremos al Alto de la Caridad. Hoy es el tercer día sin comer, con agua pretendemos engañar el hambre.

Durante la conversación le pregunto si la primera vez fue fácil y me dice que peor, pues durante la semana inicial no comieron nada, que eso era lo que más los afectaba. Me cuenta que luego la situación mejoró un poco, pues encontraron a un campesino que les brindó alimento. Esto les permitió reanudar la marcha durante una semana más por la región de Punta de Lanza y El Gigante, donde se desgastaron por completo en medio de las largas marchas. Al final, en el Alto de la Caridad, un guajiro llamado Benigno Sosa los albergó durante dos días para regresar al llano, cuando no encontraron a los rebeldes.

Gracias a que Rogelio era miembro de la AJEF, asociación juvenil de una logia masónica, se salvó en Bayamo: se situó en una esquina, hizo la señal de pedido de socorro y a los pocos minutos una persona se le acercó para prestarle ayuda. Sin preguntas difíciles, el individuo le pagó el almuerzo y le facilitó cinco pesos que le permitieron llegar a casa de un tío nuestro en Victoria de las Tunas. Sus acompañantes en aquel primer intento tomaron por rumbos distintos al salir de la montaña. Por eso ahora me explica que su plan es recomenzar desde el último lugar al que ellos llegaron, marchando siempre al oeste hasta la región del Turquino.

—Lo único que no te perdono es que me engañaste. Al llegar a Camagüey me dijiste que habías visto al Ejército Rebelde, pero que no los aceptaron por falta de armas.

—Lo hice porque estabas embullado. Siempre pensé que en el segundo intento lo lograríamos y, ya ves, estamos a punto de entrar en una zona de gente hospitalaria.

Al atardecer el hambre es perra. Por el río buscamos algo comestible, pero no hay ni berro. En una poza encontramos una guayaba madura arrastrada por la corriente. La compartimos, mas solo nos exacerba los deseos de comer.

Marchamos paralelos al camino, lentamente. Ya vamos subiendo. A veces debemos trepar. Al amanecer el camino se ha convertido en una ruta para bestias, donde no hay paso para los vehículos. Escondidos en un arroyo se inicia un día de agonía, ya es el cuarto sin comer casi nada. No hablamos, no tenemos ánimo, nada más nos queda dormir y beber agua del arroyo.

Antes de oscurecer nos ponemos de acuerdo: hay que salir a buscar algo, pues el agotamiento crece por horas. En un trillo que sube hacia donde creemos se encuentra la casa de nuestro amigo encontramos a un niño que lleva un saco a las espaldas.

—¿Qué traes ahí? —el muchacho se asusta y nos responde que chopos. Nunca había oído esa palabra, al verlos, los encuentro poco apetitosos. El niño se ofrece a llevarnos hasta su casa. Ya en ella, por invitación de su dueño, nos sentamos, envueltos en un agradable olor a comida. Sin que nos hagan ni una mínima pregunta vemos aparecer sobre la mesa dos platos con malanga y plátanos rociados con manteca. Comemos y nos retiramos después de dar las gracias.

Esa noche marchamos confiados de nuestra buena estrella. La cosa mejora algo luego de la medianoche. Mi hermano se adelanta, lo espero en un montecito. Antes del amanecer me recoge para presentarme a un hombre flaco y alto: Benigno, quien nos lleva a un vara en tierra donde pasamos el día. Allí comemos dos veces al día frijoles negros con harina. Me parece el mejor manjar nunca antes paladeado.

Después de otro día de encierro, Rogelio me propone salir. Vemos a la familia completa en plena faena de batir los mazos de frijoles cosechados para abrir las vainas a golpes. Es un lugar aislado donde nadie nos ve y en el que comenzamos a ganarnos la vida por primera vez.

Días después se nos informa que un personaje llamado el Portugués tiene un revólver. Rogelio decide que es él quien irá a buscarlo. Se echa un machete al cinto y sale. Yo insisto en acompañarlo, pero me frena:

—Tú trajiste uno, aunque por petición mía lo hayas dejado. Ahora me toca a mí.

Recuerdo entonces cómo fue todo: al saber que Rogelio había regresado de la Sierra y estaba en Victoria de las Tunas, decidí ir a buscarlo, aunque varias cosas me frenaban. Estaba bajo arresto domiciliario, mi madre me controlaba férreamente y no tenía un centavo.

Después de la partida de mi hermano mi vida fue un perfecto correcorre. Todo comenzó la misma noche de su fuga junto con Fermín y Albertico. A este último le decían el Coronel, pues desde que vino de Estados Unidos no se quitaba un yaqui de cuero lleno de botones dorados.

Esa noche de mayo, a las diez, un compañero de Rogelio debía entregar una carta a los viejos, en la cual les informaba su partida hacia la Sierra. Habían salido la tarde anterior, o sea, un sábado, con el pretexto de un juego de basket que se celebraba en Santa Clara.

A las siete de la noche del domingo 3, alumnos del instituto me rodearon en el parque. Me decían que en Oriente estaban registrando a todos y que no querían tener cargos de conciencia, por lo cual entregarían anticipadamente la carta para ver si alguien los podía advertir y evitar que hicieran una locura.

—Ustedes —les dije— se comprometieron a hacerlo a una hora determinada, ¿no? Creo que deben cumplir, lo demás sería una mierda.

Salí despotricando de aquellos pobres diablos hasta llegar a la casa, donde ya reinaba un ambiente tenso. Nadie me preguntó, de nada fui informado, por lo que me acosté en medio del ajetreo de mis padres para llamar a los familiares en Oriente.

La situación de Rogelio fue un tabú hasta que la policía levantó acta de su desaparición. La revista Bohemia sacó un suelto en el cual se especulaba acerca de su viaje hacia la Sierra con el fin de sumarse a los rebeldes, pues en aquellos días se había levantado la censura.

Me sentí frustrado porque él me había dejado fuera de todo. Vi cómo se hicieron los preparativos, las mochilas, los equipos, cómo los enmascararon en maletas baratas. Tres días después de haberse ido fui al museo y, antes de que cerraran, me escondí dentro de un viejo escaparate colonial. A la hora propicia salí de mi escondite, rompí las vitrinas, me apropié de dos revólveres viejos: uno modelo Lafayette, vacío, y otro Remington calibre 44 con tres balas. Los guardé en el techo del Banco Pujol, a media cuadra de mi casa. Allí, bajo las tejas, estuvieron guardados un tiempo.

Mientras tanto, la atmósfera se caldeaba a mi alrededor. Una tarde, al salir del Instituto, me senté en el parque a conversar con muchachas y muchachos de segundo año, cuando cerca de nosotros se detuvo un personaje conocido. Me llama, yo sabía que era un policía secreto. Pensé que tal vez me requeriría por no ir a la casa a cumplir la prisión domiciliaria, que apenas me permitía asistir a clases en el horario establecido.

El tipo, un mulato fuerte de grandes mostachos, me atrapa por la camisa y me lanza una andanada:

—¡Mira, hijo de puta, si algo le pasa a mi familia al primero que se la arranco es a ti! ¿Estás claro?

Me sacude de lo lindo, luego se retira. Todos están en silencio, me siento de nuevo y uno del grupo comenta que al hombre, al amanecer, le arrancaron la puerta de la casa con un petardo, mientras otro aplaude mi autocontrol por no haberme dejado provocar. Mi silencio es tomado como prueba de mi serenidad, pero la dura verdad es que casi no pude hablar del susto. Días después, conversando con mi primo Miguel, nos cruzamos con un connotado chivato. Sin pensarlo mucho le lanzamos un par de escupitajos. El tipo fue al cuartel y la queja llegó con rapidez hasta mi padre.

Al conocer el fracaso del primer grupo, decidí encontrarme con mi hermano. Días antes mi madre me había sorprendido limpiando uno de los revólveres en la azotea. Con su incipiente gordura y su falta de agilidad nunca pensé que fuese capaz de saltar el muro que nos separaba. Al ver el arma se asustó y me propuso enterrarla en casa de una vecina. Ella misma la escondió envuelta en un nailon dentro de un cubo de sancocho. Así desapareció una de mis armas, pero aún me quedaba el 44 con las tres balas.

Decidí irme para Oriente el 14 de junio. Lo primero que quise fue recuperar el arma en casa de la vieja, luego vendería la bicicleta a un “jamonero” por diecisiete pesos, aunque realmente valía treinta y cinco o cuarenta.

Visité a la vecina y le pedí el arma, con el pretexto de que había un soplo y registrarían mi casa y la de ellos. Le dije que pensaba lanzarla a un río, pero la mujer me contestó que para eso hacía falta un papel de mi madre, pues así lo habían acordado. Pensando que una buena dosis de susto la ayudaría, saqué el revólver que portaba escondido baja la camisa y se lo puse en la frente:

—¿Quieres papelito? ¡Aquí está!

La mujer lanzó un grito de espanto, pronto salieron de todos los lugares sus familiares. El barullo llegó al paroxismo, en tanto su hijo Wilfredo, de mi edad, se metió en el medio y me gritaba:

—¡Mátame a mí, asesino!

Aplastado por “la plancha” me retiré sin dejar de apuntar al alborotado gallinero. Al salir, varios vecinos me vieron guardar el arma. Por tanto, no podía echar para atrás. Vendí la bicicleta y a las nueve de la noche me monté en un ómnibus a la salida del pueblo con billete hasta Placetas.

Cuando llegué, la explosión de un bomba dejó vacío el parque. Las patrullas pululaban, por lo que en la piquera más cercana alquilé un auto hasta Cumbre. El chofer me preguntó si me molestaba que llevara a un amigo para conversar. No me opuse, pero ellos nunca se imaginaron que todo el tiempo estuvieron encañonados por mi dudosa arma.

En Cumbre estuve sobre las diez de la noche. Quise comprar un pasaje para Guáimaro, pero la mujer que atendía la venta me respondió:

—Muchacho, vete que está al llegar la pareja, ven por la mañana a las siete.

Parece que ese día tenía el espanto reflejado en la cara. Por cuarenta centavos alquilé una pocilga en el pueblecito hasta que amaneció. Compré el boleto, pero al montar comprobé que una compañía de soldados iba hacia Oriente. Aprovechando que la parada era de diez minutos, regresé al tugurio, dejé el revólver entre las paredes de cartón del cuarto, monté en la alegre compañía de los casquitos e hice mi viaje.

Traté de sacar conversación. Me interesé por la vida militar, sueldo, la forma de enganche. Al final me dieron instrucciones para emplear el alza, el fusil, el arme y desarme y cargarlo, pues todos los días no se veía un pichón de casquito. Compré cigarros y los repartí entre ellos. Fue un viaje muy aleccionador. Los vi convencidos del triunfo rápido y su regreso a casa en breve plazo. Se alegraban de que recibirían en campaña el “Gerolán”, o sea, unos treinta pesos como premio, con los cuales elevaban su salario a cien. Supe de muchas de las marañas cuartelarias: si no comían por las tardes les daban quince pesos más, me di cuenta de que eran unos pobres diablos, en su mayoría semianalfabetos, que intentaban buscarse la vida de la forma más cómoda.

Bajé en Guáimaro y me despedí de mis nuevos “amigos”, con los cuales era posible que chocase en los próximos meses.

En una maltratada guagua viajé hasta Palo Seco, luego caminé ocho kilómetros y llegué a la cantera donde un tío mío tenía una tienda. Tomé precauciones, pero los empleados me conocieron y me llevaron ante él, que me tenía tendida una emboscada. Después de decir que iba a matar de disgusto a mis padres, me autorizó para que viera a Rogelio, solo una hora. Luego iría para el Cuatro de Macagua, en la región de Batle, Oriente, donde debía permanecer escondido.

Al fin nos encontramos, allí fue donde Rogelio me disparó la fábula de que había visto a los rebeldes. Yo le creí como un tonto, quedamos en vernos pronto y planificar una nueva aventura. Ese mismo día, al atardecer, marché al “destierro”. Llegué a la tienda de Macagua, también propiedad del tío, y apresuradamente fui encomendado al administrador, sin darle mayores detalles. Esa noche dormí en un catre, al otro día empecé a trabajar en la parte de atrás cargando cajas y alcanzando las mercancías al empleado principal. Me probaron en el mostrador. No di la talla, pues no logré aprender a hacer las bolsas de papel con la rapidez necesaria.

En ese lugar hice buena amistad con un empleado, Ramón, un muchacho joven, y con el dueño de la fonda vecina, un catalán de mucha chispa y buena escuela. Ramón y yo nos quedábamos por la noche, ya que el administrador y el dependiente tenían familiares en los alrededores. Nos dejaban un revólver para que hiciésemos el papel de serenos, pues meses atrás, al quedar sola la tienda, unos delincuentes la asaltaron.

Al ver el revólver una idea loca comenzó a golpearme la mente. A diario, cuando estábamos solos, nos dábamos un par de buches a costa del tío, por lo que a los quince días dominábamos los sabores del stock existente. Le enseñé a mi amigo a completar con agua lo consumido, y más tarde a dominar el arte de echarle agua a las botellas llamadas irrellenables, lo cual exigía el empleo de una jeringuilla y una buena dosis de paciencia. Trabajábamos duro, pero el caldo gallego y los cocidos del catalán me mantenían en forma. Intenté engordar sobre la base de un plus de alimentación, pero no lo logré.

Un día se presentó mi tío con su esposa. En un tono que no me gustó ni un poco, ella me dijo:

—El domingo voy a traer un cake que estoy preparando para ti. ¡Pórtate bien! —rápidamente pensé: “Me vienen a buscar”. De nuevo en Las Villas y choteado.

Virando ellos las espaldas y hurgando yo en la caja del administrador fue la misma cosa. Me llevé el revólver con dieciocho balas y, en su lugar, le dejé un irónico papel en el cual le adelantaba cinco pesos por el arma, más el compromiso de que cuando tuviese mejor suerte y dinero se lo pagaría.

Nada recogí. Con mis siete pesos restantes y el arma, me lancé a campo traviesa en busca de la carretera central, de la que me separaban ocho kilómetros. A medio camino sentí un caballo a mis espaldas: era Ramón que con una soga en la mano venía a capturarme. Al bajarse le apunté con el arma montada:

—No te acerques. Me voy para la Sierra, no quiero matar a nadie por ahora.

Pálido por la sorpresa, balbuceó excusas y se fue como alma que lleva el diablo.

Durante el resto de la tarde y la noche marché al encuentro de mi hermano, avanzando paralelamente a la carretera central. Al amanecer llegué a Guáimaro, comí algo en un tugurio, corté camino y fui de nuevo a la carretera de Palo Seco, adonde llegué sobre las once de la mañana. Desconfiando de la emboscada anterior, me arrastré por los alrededores de la tienda, que tenía poca clientela porque estaba medio en quiebra.

Al fin salió Rogelio para sacudir unas cajas de bacalao llenas de cucarachas. Logré que me viese. Después de contarle lo ocurrido, le exigí robarse el revólver existente también allí y arrancar para la Sierra. Quedaban siete pesos y mucho ánimo, fue entonces que me confesó la dura verdad: ellos en quince días de permanencia en las montañas no vieron a nadie, los campesinos estaban evacuados hacia el llano, la aviación le tiraba a todo lo que se movía. Me quedé confuso, no supe qué decir, pero al final salí del golpe:

—Pues yo no puedo virar para atrás, así que debemos decidir rápido —le susurré.

Estuvo de acuerdo en ir, pero me dijo que el arma debía dejarla, pues registraban en el camino y eso nos podría descubrir. Dudé, pero al fin se la entregué. Nos fuimos a las dos de la tarde y caminamos un buen trecho, hasta que en la carretera montamos en un autobús rumbo a Bayamo.

Pero eso ya es pasado. Esta noche permanezco en vela pensando que tal vez Rogelio cayera en una trampa o que el tipo tuviera malas pulgas y se revirara. A medianoche regresó con un Smith & Wesson 38 de cañón medio, con seis balas. Contó que el Portugués no ofreció resistencia, pues le dio a entender que afuera había más acompañantes. Fue un golpe de pura audacia.

Por mi parte, sigo inquieto. Hacemos contacto con dos campesinos que desean ingresar en la guerrilla. Ambos son madereros de la empresa Babún: Blanco, de diecinueve años, y Velázquez, de cuarenta y cuatro. Nos proponen salir el 24 de julio empleando la vía del firme de la Maestra hasta La Siberia, Alcarraza, Sonador. Esquivar Pino del Agua y seguir rumbo a Peladero, con el fin de llegar hasta el firme de Santana. Aquello me aturde y pregunto cuántos días serán de marcha. “Cinco o seis, si se camina bien”, es la respuesta.

Hacemos un recuento del dinero colectivo, se llega a seis pesos, con los que se compran un par de botas, aceite, pan, sal y algo de cigarros, no da para más. Preparamos cuatro mochilas de saco, dos para cargar en común las propiedades adquiridas y dos para llevar botellas de agua, pues no tenemos cantimploras.

Después de despedirnos de nuestros colaboradores, partimos en la fecha prevista. Marchamos de día por antiguos caminos de extracción de madera. La primera jornada es buena, durante ella llegamos a la falda de la meseta llamada La Siberia para coronarla. Es un bosque devastado por la tala y la erosión de los caminos mal trazados.

La segunda jornada es más lenta. Al tercer día debemos bajar a Peladero, luego subir a El Zapato, pues hay que bordear el aserrío de Pino del Agua, base permanente del ejército. Esta travesía nos lleva dos jornadas. A pesar de estar regulada a un tercio de barra de pan por cabeza, al cuarto día se acaba la comida. Caen fuertes aguaceros, no traemos nailon ni hamacas, por lo que debemos dormir en el suelo.

No mantenemos la disciplina en cuanto a las etapas de marcha, pues apenas pido un alto, este se produce. Al final hago un esfuerzo por aguantar, soy flojo para las lomas. Durante nuestro paso por el lugar —conocido como El Zapato— encontramos dentro del sao un campamento hecho. Lo revisamos. Los más experimentados, los campesinos, llegan a la conclusión de que no es de los rebeldes, sino de los guardias. Apresuramos el paso. Ya son dos los días en que solo comemos el berro de los arroyos con aceite y sal.

Durante la séptima jornada pasamos por una casa en la cual hay un campesino, quien, para más suerte, tiene radio. Escuchamos la noticia sobre la muerte de Frank. No lo conocíamos, pero su valentía era del dominio de todos. Para nosotros también fue un día triste.

El pimero de agosto de 1957 nos encontramos con un pequeño grupo que viene con la idea de unirse a la guerrilla. Nos exploramos mutuamente, pues temíamos una trampa del ejército. Eran doce hombres, entre ellos el Tigre, un simpático personaje, y Carbonell, un mulato de veintiocho años, magnífica persona. Más tarde nos unimos a otro grupo. Ya éramos treinta y cuatro en busca de la guerrilla, aunque no teníamos jefe. Así llegamos al firme de Escudero, donde un mulato algo mayor, de cuerpo menudo y andar rápido, se nos presenta como guía de la tropa. Nos pide que permanezcamos en el lugar con el fin de presentarnos a un jefe que estaba en un sitio cercano.

El 2 de agosto se presentó Aristidio, colaborador y abastecedor de la guerrilla, un hombre fuerte, bien vestido, montado en un buen caballo. Nos inspeccionó, preguntó por las armas y pidió que se las entregáramos. Confiscó seis revólveres y tres escopetas, las cuales, dijo, nos serían devueltas al ser aceptados. Nuestro revólver le gustó, lo probó en las aguas del arroyo. Sin embargo, algo no me parecía bien, me sentía timado y se lo dije a Rogelio. No sabía qué pensar. Entonces nos informó que al día siguiente nos recibiría el comandante de la guerrilla.

Por la tarde pasamos por el firme La Botella, el Alto de Conrado y bajamos al valle de El Hombrito. En ese lugar por primera vez vemos a un rebelde: Vilo Acuña. Su estampa es la de un hombre feroz. Luego sabría que mejor persona no existía en la tropa.

Algo nos llama la atención: en la guerrilla hay un olor peculiar a cuero mojado, a bastos de caballo al sol..., no sé. En fin, ya tendré tiempo de averiguar. En los corrillos se comenta que el jefe de la tropa guerrillera es un extranjero; algunos le dan a la frase un rintintín especial. “Yo me quedo hasta con el diablo”, pienso. Al atardecer nos reparten un poco de arroz congrí por cabeza. A falta de otra cosa lo echo en mi gorro. Está ahumado, pero me sabe a gloria. Lo como con la mano, con fruición.

Temprano nos forman y llevan a un lugar llamado la Tienda de Matamoros, en el centro del valle. Reviso los futuros ingresos, no le veo estampa de combatiente a ninguno. Pienso que nos rechazarán o nos pondrán de cargadores o tropa auxiliar (escopeteros).

Por mi parte, voy con la ropa que es un puro ripio. Lo único que sirve para algo es el par de botines. Mi atuendo ha sido motivo de debate: por el camino hallé un sombrero blanco, la gente me lo quiere botar porque puede atraer la atención de la aviación. Le arranco las alas, me hago algo parecido a un fez. Uno me cranquea y me convence de que si me presento así, lo primero que demostraré es mi falta de conocimiento referente al camuflaje, me ayuda a enmascararlo: con un pedazo de carbón lo pinta con complicadas formas, al final, satisfecho, me lo entrega. Al ponérmelo exhibo una nueva creación. Veo gestos de sorpresa. Otros no aguantan la risa. “Al carajo —pienso—, lo fundamental es no andar con las greñas al aire”.

Minutos después pasamos por la casa de Cubano y Chana. Nos brindan un buche de café, trato de saber qué nos espera. Converso con el dueño, que colabora con la guerrilla. De pronto veo una figura reducida que me mira desde dentro de la casa, un payasito de opereta. Es mi imagen en el espejo de la sala. Peor estampa no puedo llevar. Bueno, pa’lante con los tambores.

Vamos pasando lentamente por la mirada escrutadora de varios oficiales. No sé quién es el jefe, no lo puedo identificar. Al fin alguien lo llama por el Che. Sin embargo, para mí no puede ser ese, el de la mirada burlona, la barba rala, el pelo largo y una delgadez preocupante. Ya Rogelio pasa por la tortura del interrogatorio. Todo marcha bien. Al llegar a la edad, se agrega un año más, fue una medida de precaución, lo que también haré yo.

—¿Qué estudias? —pregunta el Che.

Rogelio le informa que tercer año de Bachillerato. Burlón, pide una libreta y le pone una fórmula a resolver. Se enreda todo y comienza a sudar.

Ahora me toca a mí, para ahorrarme la tortura le digo:

—Yo soy hermano de ese.

Divertido, mueve de un lado a otro la cabeza y me pregunta:

—¿Qué estudiabas?

—Yo estaba en segundo año de Bachillerato, pero las preguntas, si las tiene, mejor me las hace de Historia o Geografía. Para lo demás estoy flojo.

Está a punto de lanzarme una carcajada en la cara, con un gesto de la mano me despacha. Ahora soy yo quien, libre de tensión, me dedico a observarlo. Todos lo tratan con gran respeto. Es duro, seco, a veces algo irónico con algunos. Sus modales son suaves. Al impartir una orden, se ve que manda de verdad. Se cumple en el acto. Así transcurre el interrogatorio. Escogen a doce futuros guerrilleros que pasan el rápido examen. Se pone de pie, tiene los pantalones rotos y, para colmo, los calzoncillos ripiados. En cambio, posee una ametralladora Browning y su mochila es enorme. Entonces se dirige a su segundo y le ordena que incorpore a los elegidos (sé que no estamos entre ellos). A los demás, que se marchen.

Rogelio tantea a Ciro Redondo, con el cual ha conversado un poco, para que nos permita hablar a solas con el Che. Él accede, baja su mochila y escucha. La historia es completa. Mi hermano narra los problemas que nos esperan en caso de regreso. Le cuenta que estuve preso, gracias a lo cual el Che me dedica una aburrida mirada y aguanta hasta el final, en que da su veredicto:

—Ustedes, por su edad, no pueden permanecer en la tropa. Ya bastantes quebraderos de cabeza le han causado a sus padres. Regresen y escóndanse donde tengan familia, allí podrán ser útiles en algo.

Hace un ademán para irse y le respondo:

—¡Yo me tengo que quedar aquí, no puedo salir! —el Che, enfurecido, se vira para mí:

—¿Vos creés que esto es un orfelinato o una creche? ¡Vamos, Ciro, que se incorporen a los salientes y los saquen hasta el río El Guayabo! —ordena.

Rogelio riposta:

—Si no nos permiten ingresar, los seguiremos a donde vayan. ¡Solo matándonos nos lo impedirán!

Ya es mucho para su aguante, un rosario de maldiciones nos acompaña. Yo, como un loro, repito:

—¡Muerto, solo muerto!

Al final se produce una reunión de oficiales. Vilo viene con la noticia de que los estudiantes —es decir, nosotros— van a ser aceptados. De forma provisional, nos mandan para la escuadra de Alfonso Zayas. Ese día se marcha un pequeño trecho, luego se acampa en un arroyo bien enmascarado.

Las escuadras hacen campamento individual de cincuenta a cien metros una de otra. Nos rodea un grupo de curiosos, que desean conocer qué pasa en la Isla. Pero al saber que llevamos algo más de tres semanas fuera de circulación, la mayoría se va. Comenzamos a narrar las peripecias, los fieles oyentes meten la cuchareta para saber detalles. Lo primero que hago es quitarme el fez, pues la jodedera ya es demasiada. Alguien me regala una gorra ripiada.

Casi al oscurecer, Alfonso se da cuenta de que no tenemos equipos de campaña. Rápidamente nos busca dos sacos de azúcar, teje sogas de majagua y nos las entrega, lo demás debemos hacerlo nosotros. A Rogelio lo ayuda Joel Iglesias, quien le presta una aguja de zapatero y él mismo le hace el dobladillo de la hamaca.

Como cosa especial, nos dicen que hoy debemos cocinar los dos juntos por nuestra condición de provisionales. Nos entregan una lata. Rogelio se autodesigna cocinero y a mí, de pinche. La distribución no es muy equitativa: busco agua, recojo la vianda, acopio leña. Cuando creo haber cumplido mis deberes, me ordena pelar las malangas. Como una avispa le respondo:

—¡Me cago en tu madre!, haz algo, coño. —nos enfrascamos en una discusión. Suenan un par de golpes, recapacitamos y preparamos las viandas. Es a capella: no hay sal ni grasa.

Luego del festín hablamos de nuestra reacción, le echamos la culpa a la tensión del día y nos hacemos el propósito de comportarnos como personas mayores.

No me decidí a preparar la hamaca. Me cuelo de cabeza en el saco y duermo el sueño de los justos. A medianoche siento un ruido: es Rogelio que rueda loma abajo. Le faltó pericia al coser, por lo que tiene que jugar suelo a mi lado. Antes del amanecer me veo obligado a buscar dónde hacer mis necesidades. No quiero meter la pata, y como no me han aleccionado, voy hacia lo más intrincado de una cañada. Al acuclillarme, siento un latigazo que me arde en el trasero. Me levanto pensando que son avispas. A la luz mortecina del nuevo día observo una planta espinosa de hojas erizadas con pequeñas púas cáusticas. Desde entonces aprendo a conocer y respetar a la pringamoza.

Como no hay mucho tiempo, regreso a recoger mis escasos cheles. Con una soga preparo una rústica mochila de saco. Hoy realizaré mi primera jornada real en la guerrilla.

La marcha comienza al aclarar. Hago un esfuerzo por comprender la forma en que se mueve la tropa. Todo es en perfecto silencio, si algo se habla es empleando la garganta con un susurro al cual cuesta trabajo acostumbrarse. Llega el momento en que lo más deseado por uno es hablar libremente.

Las señales son un misterio: un pequeño gajo caído al descuido indica que ese camino no debe ser tomado. Otro día cambia, un gajito partido es el que avisa la prohibición. Para llamarse unos a otros en caso de pérdidas en la espesura, o para identificarse mutuamente, se hace un sonido dándose besos en la palma de la mano o con la boca cuando ya se tiene práctica. Esto, a lo lejos, se confunde con el sonido que emiten los pájaros.

Los mensajes desde la vanguardia a la retaguardia o viceversa se hacen pasándolos de hombre a hombre, lo cual a veces provoca confusiones o risas de acuerdo al contenido. Unos le quitan o le ponen según su gusto. Al principio, yo las tomaba bien en serio y creía estaban enmascaradas, en fin, una verdadera charada. Al llegar a lugares difíciles deben esperarse unos a otros, para señalarse el rumbo.

En los parajes sin vegetación, el paso es en fila, agachados y a toda carrera. Hay momentos en que se espera hasta la noche para atravesar un pelado de cien a doscientos metros. Así, poco a poco, voy comprendiendo el mecanismo del movimiento oculto y rápido de la tropa.

Sobre el mediodía nos dan un descanso de una hora. Los más cuidadosos sacan un nailon o latas con lo ahorrado de la escasa pitanza de la noche anterior. Es norma tácita que en estos momentos no se comparta nada, excepto el agua.

Ver pasar a la tropa es algo interesante, en especial por lo abigarrado de la indumentaria. Algunos tienen uniformes del ejército o de la guardia rural, los demás son un carnaval. En general, reina la ropa oscura. Algunos llevan sombreros, cascos, boinas o gorras. Siento el olor ácido de cuerpos sin lavar y ropas mugrientas, todavía soy capaz de detectarlo.

En la columna tenemos un voluntario que carga el equipo de reparación de calzado: bigornia, martillo, clavos, agujas, retazos de piel y suela. A la hora del descanso, a media jornada o al acampar siempre tiene garantizada la clientela.

Generalmente, remacha clavos que brotan de las botas gastadas, clava un tacón, cierra la boca dentada de un zapato de vaqueta desclavado. A veces repara cananas o correas de mochila. Como es lógico, no cobra, aunque no es reacio a aceptar un cigarro o un puñado de picadura, hasta un pedazo de caña lo recibe con agrado.

Al armarse la talabartería que opera en la base permanente de El Hombrito, lo perdemos con pena. Ahora hay que esperar a pasar por ese lugar para lograr algún arreglo. A pesar de ello, se recupera una buena cantidad de botas que antes se desechaban.

Para completar las especialidades existe un bien intencionado sobador de empachos (algo raro en la tropa), que ayuda en caso de problemas. Improvisados aprendices de curandero recetan múltiples tisanas para distintas malezas de estómago, pasando por algunos que dominan el arte de echar un reza’o para males mayores.

La Columna 4 está formada, aproximadamente, por unos cien hombres, divididos en tres pelotones y una comandancia. No hay más de veinticinco armas automáticas, las demás son de cerrojo, en una gama que va desde Winchester 44 calibre 22, hasta una gran variedad de escopetas de caza.

Ocupamos el campamento al atardecer. Hoy nos atrasamos un poco, nos cuesta trabajo llegar hasta la escuadra. Ya es de noche, y por la maldita distribución nos dejan sin comer. Es solo malanga, pero de eso depende nuestra subsistencia.

Rogelio monta un mitin, alza la voz y yo lo secundo. El Che ordena categóricamente castigar a los alborotadores, por lo cual nos cargan un par de horas extras de guardia. En son de broma le digo a mi hermano:

—Somos como el cornudo: apaleado y contento.

No fue culpa de Alfonso. Él había salido y se olvidaron de nosotros. En fin, que vamos aprendiendo con los palos.

Al amanecer, de forma oficial, nos pasan a la escuadra de Franco Cañizares. En la columna están sus hermanos Mandi y Julio. La gente nos dice que no es mal lugar, el jefe es apacible y no muy exigente. Esta escuadra pertenece al pelotón de retaguardia, por lo cual siempre estamos bajo la mirada escrutadora del Che.

Al mediodía nos dan por primera vez los rudimentos del tiro. Con rústicos cajones de puntería se hacen las triangulaciones, para nosotros algo nuevo e interesante. Un grupo pide ración doble por su cuenta y riesgo. Nosotros no quedamos tan mal en la primera prueba de disparo en seco.

Esa noche nos dan una bola de cacao por barba. Es chocolate puro y puede dañar el estómago. Nada más es posible consumirlo hervido, con algo de azúcar. Como es de esperar, el exceso no me cae bien. A pesar de ello, se prepara un chocolate para el próximo desayuno, pero al levantarnos se ve la lata virada y vacía. Alguien con mente ágil culpa a un mulo que se quedó suelto. No sé mucho de sus costumbres alimentarias, pero sospecho que un pillo nos ha golpeado.

Cuando amanece no se reanuda la marcha. Rompiendo las normas, se prepara almuerzo en el lugar y devoramos al mulo, cuya carne es magnífica. Mientras lo descuartizan, pido al carnicero una paleta delantera semipelada. La aso a fuego lento en la fogata. El almuerzo que me ofrecen lo guardo previsoramente para el otro día.

Esa tarde me entregan la escopeta de un raja’o. Es una calibre 16 con diez cartuchos de perdigones. A pesar de estar amarrada con alambre y tape, con ella me siento en la gloria. Rogelio también recibe una. Acerca del revólver no queremos provocar la discusión. Logramos lo que buscábamos, y basta.

Marchamos durante tres días por las montañas sin ver campesinos. Se habla de lugares llamados Agua al Revés y La Nevada. En este último vemos a un haitiano que goza de fama de hombre íntegro y coopera con la guerrilla. Al final de la jornada, acampamos junto a un arroyo al que llaman La Mesa.

Aquí recibimos una nueva experiencia. Resulta que al probar Rogelio los cartuchos de su escopeta, se le traba uno en la recámara que estaba hinchada por la humedad. Cuando le pide ayuda a un teniente para sacarlo, este le arrebata el arma y se la muestra al capitán, quien ordena desarmar a mi hermano por usar bala en el directo sin autorización. Rogelio se abate un poco, pero al otro día, después del consabido responso, recupera su escopeta.

La marcha se reanuda hasta que acampamos en Las Lajitas, un arroyo frente a La Mesa. En un pedregal que rodea sus orillas se produce algo inesperado: Roberto Rodríguez, un compañero del pelotón, discute con su teniente y es desarmado. El grupo se reúne y debate acerca de lo injusto de la medida.

Roberto se quita el reloj y se lo entrega a Quiala, con quien conversa en voz baja. Mientras tanto, alguien descubre un platanal en un rancho abandonado y reparte un racimo maduro entre todos. Sin llamar la atención, el sancionado le pide el revólver a Quiala para verlo un momento. Dice que está sucio, lo limpia y lo carga lentamente. Entonces, sin que nadie lo pueda prever, se dispara en la cabeza a la vista de todos.

Me quedo estupefacto, no le puedo prestar ayuda. En silencio lo llevan hasta el médico, el doctor Sergio del Valle. No hay solución posible y se ordena su entierro. Alguien propone sepultarlo con honores militares, otros dicen que por el reglamento los suicidas no tienen derecho a ello. Se forma el rollo, los ordenancistas son criticados por referirse a un documento del ejército batistiano que nada tiene que ver con nosotros. Al final, el Che acepta que se le haga una hora de guardia de honor y después se le sepulte. Hago un esfuerzo por superar la impresión que me causó lo que he presenciado, mientras pienso que solamente recurriré a esa medida ante el peligro de caer en manos de los guardias.

Ese día se produce en la tropa una decisión que provoca gran rechazo: nombran al teniente Curro jefe de la escuadra de la disciplina o comisión de disciplina, como la llama el Che. Algo así como una pequeña policía militar que, entre otras cuestiones, debe velar porque no se hable alto, no se encienda fuego antes del anochecer, porque al lado de las fogatas haya agua o mantas para apagarlas en caso de que aparezca la aviación, prohibir el deambular por dentro de los pelotones o vivaqueos, recorrer las postas e impedir que se lleven diarios. En fin, que sentimos el rigor de una nueva medida disciplinaria. El elegido disfruta con el cargo y le coge el gusto hasta llegar a ser una pesadilla para todos.

El 12 de agosto, en la región de La Mesa, cumplo quince años. Nadie lo sabe, con la excepción de Rogelio. Al mediodía la escuadra se reúne y como regalo me entregan un mazo de cañas. A pesar de que detesto los convencionalismos, conmovido agradezco el gesto.

La bola se corre por las escuadras vecinas y caen las felicitaciones. Algunos traen viandas, café o frutas. No hay carne. Me dan la tarde libre y decido darme un baño. Cuatro miembros de la escuadra nos vamos hasta una poza cercana que parece insondable. Intento llegar al fondo, pero no lo logro. Dormitamos sobre las grandes lajas recalentadas por el sol. Es un club de nudistas. De pronto, Omar, Habana —mi nuevo amigo—, me llama sigilosamente:

—Vístete, que hay algo bueno.

Iniciamos la marcha por la orilla del río hasta llegar a un pequeño caserío donde nos espera algo inusual: un grupo de mujeres lavan en el cauce con los vestidos arremangados sobre los muslos y otras hasta la cintura. Machucan las ropas con paletas de madera, mientras las más jóvenes se bañan desnudas:

—Dime, ¿no es esto lo que siempre soñamos? ¡Es de locura! ¡Tengo ganas de lanzarme en cueros al agua!

Previsor, freno la fantasía lúbrica de mi acompañante:

—Deja eso, que si nos cogen en este brinco, nos van a partir.

Enmascarados, pasamos un rato de extasío viendo muslos morenos y senos cimbreantes mojados por el agua. Al fin, la lógica nos indica regresar al campamento antes del oscurecer. Ya Habana tiene para amenizar durante una semana las noches de su escuadra. Para mí la de hoy se me brinda entera, pues me han exonerado de la guardia.

Se marcha de nuevo. Durante dos días no se enciende el fuego, se vive con media lata de sardinas por barba. Hoy se camina de noche rumbo a las faldas del Turquino. Por nuestro lado pasa un prisionero descalzo, lo llevan amarrado. Es Aristidio. Nada queda de su facha de cacique. Más tarde se siente un disparo. Cuando llegamos al lugar ya le están echando tierra.

Al amanecer, luego de una jornada agotadora, se nos explica que Aristidio fue ejecutado por mal empleo del dinero y los medios de la guerrilla: mantenía tres casas con el hambre crónica que nos hacía pasar.

Bajamos del firme. Se habla de que una compañía del ejército, comandada por el capitán Merob Sosa, sube por Pico Verde. Con el grueso de la columna se le tiende una emboscada en el firme de El Hombrito. A tres escopeteros y a mí nos ponen en un trillo, a un kilómetro del lugar. En caso de un intento de movimiento enemigo, debemos avisar con el fuego de nuestras armas.

El combate se inicia alrededor de las nueve de la mañana, dura algo más de treinta minutos. Se sienten disparos de morteros y bazucas. Tomo en serio mi tarea. Espero poder estrenarme, pero nada pasa. Más tarde regresa la tropa. Se le han hecho al enemigo algunas bajas, que no se pudieron precisar, además, se le ocupó una pistola a un sanitario.

Por nuestra parte, ha muerto un rebelde: Hermes Leyva, primo de Joel. Su arma se pudo rescatar, no así su cadáver. Los guardias lo quemaron y tomaron fotos del que ejecutó la acción, lo que al triunfo de la Revolución le costó la vida.

En la vorágine se me ordenó dejar la mochila. En la confusión de la retirada, un buen número de nosotros las perdimos cuando ya teníamos algunas cosas mínimas. Ahora debo comenzar a dormir de nuevo en la tierra. Por su parte, Rogelio llega eufórico. Ha disparado tres veces su arcabuz y no ha perdido su mochila. Lo miro con envidia y me da un pedazo de nailon. Por lo menos es algo para empezar. La gente dice que el Che fue uno de los últimos en retirarse.

Ya me he podido hacer una idea aproximada del ciclo de la columna. Hay ocho o nueve áreas en las cuales acampa la tropa, algunas cercanas (dos o tres leguas), otras más alejadas. El movimiento es diario, casi siempre circular, aprovechando los cauces de los ríos y arroyos. Hay veces que se hace a la inversa. De forma inesperada se avanza diagonalmente.

No es fácil hacerle una emboscada a la guerrilla. En casos especiales nos salimos del círculo, bajamos cerca del llano en busca de mercancías, pasamos al oeste del Turquino para encontrarnos con la Columna 1, o avanzamos hacia el este, siempre bordeando el aserrío de Pino del Agua, base permanente de una compañía de infantería. Por razones que desconozco, en algunos momentos la columna se fracciona en pelotones y luego se reúne en lugares determinados, pero esto sucede en contadas ocasiones.

El 3 de septiembre de 1957, por primera vez, se encuentran las Columnas 4 y 1. Es un acontecimiento. Yo no conozco a nadie, pero me cuelo por todos los pelotones. Son más de ciento cuarenta hombres, el armamento es mejor, los combatientes lucen diferentes. Me recreo mirando a Camilo, a Raúl, a Almeida. Pienso que aquí se puede combatir de verdad.

Rogelio y yo buscamos la manera de topar con Fidel e intentamos un traspaso de tropa. Es un día aciago, pues ha desertado uno de los hermanos Beatón. Al llegar a la comandancia, Fidel echa chispas y rayos. Le han robado un fusil. Es tal su furia que nos miramos y concordamos en quedarnos por ahora con el argentino, pues no hay quien se le acerque en ese momento al jefe de la Revolución.

Esa noche, al pie de la fogata, se comentan las experiencias del día. Sin darnos cuenta, las voces suben de nivel, hasta que la del Che nos sorprende desde las sombras:

—¿Qué escándalo es ese? Hay que ser más disciplinados, bueno, bueno.

Un silencio total nos cubre, mientras uno de los más viejos sonríe y nos dice:

—Los han jodí’o y bien jodí’o, pues ese no era el Che, en la Columna 1 hay un personaje llamado Puebla que copia a la perfección el tono de su voz y su pronunciación. Han pagado la novatada —sin embargo, después de la primera impresión, prosigue la animada charla.