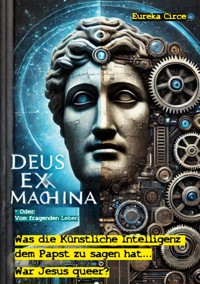

Deus Ex Machina - Oder: Vom fragenden Leben E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

"The category is: Dance or Die" - so besingt Lady Gaga in "Abracadabra" die Wahl zwischen Stillstand und Veränderung. Gilt das auch für die Kirchen? Tanzt insbesondere die Katholische Kirche mit der Zeit - oder stirbt sie als fossiles Machtgebilde an ihren Dogmen? Deus Ex Machina - oder: Vom fragenden Leben ist ein außergewöhnliches Theologie-Buch: Eine Künstliche Intelligenz stellt über 150 tiefgreifende Fragen zur Religionswissenschaft, zur - insbesondere katholischen - Kirche, zum christlichen Glauben und zur Liebe - und beantwortet sie selbst! Mit theologischer Tiefe und sozialer Dringlichkeit werden Fragen thematisiert, die bislang von keiner Künstlichen Intelligenz beantwortet wurden - und stellt sie dennoch: War Jesus wirklich asexuell - oder sprechen Hinweise für das Gegenteil: War Jesus queer? Kann eine Kirche, die Vielfalt ausschließt, überhaupt überleben? Wie sieht dann unsere Kirche aus, die weibliche oder queere Menschen nicht nur akzeptiert, sondern als Bereicherung versteht und ihre Ehen segnet? Ist Glaube ohne Dogmatismus möglich - oder ist Dogmatismus bloß geistliche Kontrolle in Sonntagsgewändern - getarnt als vermeintlich Göttliches Prinzip? Nach Luthers Thesen nun die doppelte Menge durch KI: Die KI fragt nach der Relevanz von Enthaltsamkeit und Einsamkeit, beleuchtet die kulturellen Prägungen kirchlicher Moralvorstellungen und hinterfragt kritisch das Verhältnis von Kirche, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie Autorität. Fragen, die früher mit dem Scheiterhaufen beantwortet wurden, werden heute im Religionsunterricht frei gestellt: Wer wollte es sich anmaßen, einer KI das Fragen zu verbieten? Die Deus Ex Machina - die Künstliche Intelligenz - eröffnet einen vielschichtigen Diskurs: Nicht nur für Religionslehrer:innen, Theolog:innen, Geistliche, Frauen oder queere Menschen - sondern für alle, die glauben, zweifeln, hoffen oder neu anfangen wollen. Face it: Wir wollen uns dem Angesicht des modernen, fragenden Lebens stellen: Dieses Buch ist eine Einladung - zum Hinterfragen, Neu-Denken und Hoffen. Für eine Ethik, die auf Liebe statt Kontrolle baut. Für eine Theologie, die denkt statt verbietet. Für eine Kirche, die sich öffnet. Und für Menschen, die sich nach einem Glauben sehnen, der befreit statt beschämt. - Jenseits von Scham, Schuld und Ausschluss wächst das Credo einer inklusiven Kirche, die aufrichtet, annimmt und im Innersten versöhnt und Hoffnung in der Gemeinschaft lebt: mit Liebe ohne Bedingung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 682

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Eureka Circe ist Herausgeberin und Curatorin des Buches „DEUS EX MACHINA – Oder: Vom fragenden Leben: War Jesus queer? – Was die Künstliche Intelligenz dem Papst zu fragen und zu sagen hat..“. Die Curatorin setzt sich mit dem Werk „DEUS EX MACHINA“ für die Dokumentation und ggf. Diskussion der Texte von Künstlicher Intelligenz im religiösen und theologischen Kontext ein. Ihre These: „Künstliche Intelligenz (KI) stellt eine tiefgreifende Zäsur dar, weil sie das Verhältnis von Mensch, Wissen und Weltzugang fundamental verändert – nicht nur technisch, sondern auch kulturell, erkenntnistheoretisch und gesellschaftlich. Sie eröffnet einen neuen Zugang zum Wissen und führt zu dessen Vervielfachung und Demokratisierung: KI-Systeme machen Informationen niedrigschwellig verfügbar – oft ohne klassisches Lesen oder vertieftes Vorwissen. Das verändert grundlegend, wie wir denken, lernen und verstehen, und fördert zugleich eine neue Form der Individualisierung des Denkens – was sich exemplarisch auch für den spirituellen Glauben darstellen lässt. Mehr noch: Maschinen erzeugen heute Sinn – Texte, Bilder, Argumente –, wo früher ausschließlich menschliche Expertise gefragt war. Das hat langfristig Folgen für Bildung, Wissenschaft, Politik und Religion.“

Inhalt

Einleitung: DEUS EX MACHINA - Oder: Vom fragenden Leben

– Was die KI dem Papst zu sagen hat:

War Jesus queer?

Kapitel 1: Kirchliche Sexualmoral zwischen Tradition und Erneuerung

a) Grundsätzliche ethische und theologische Fragen:

•

Gibt es ethische Argumente für eine Einschränkung der Sexualität? (1)

•

Muss Sexualität zwangsläufig an Fortpflanzung gekoppelt sein? (2)

•

Ist sexuelle Enthaltsamkeit wirklich ein göttliches Ideal? (3)

•

Ist sexuelle Askese automatisch ein Zeichen von Heiligkeit? (4).

b) Historische und kulturelle Einflüsse auf die kirchliche Sexualmoral:

•

War Jesu Nähe zur griechischen Kultur ausschlaggebend für seine tolerante Haltung zu Sexualität? (5)

•

Dürfen Kirchen sich auf absolute Wahrheiten z. B. hinsichtlich der Sexualmoral berufen, wenn historische Kontexte so stark in biblische Texte hineinspielen? (6)

•

Hat das kirchliche Zölibat Wurzeln in der Unterdrückung sexueller Selbstbestimmung? (7).

c) Kritische Reflexion der traditionellen kirchlichen Sexualethik:

•

Ist die traditionelle kirchliche Sexualethik heute noch haltbar? (8)

•

Ist die Verdrängung sexueller Themen durch die Kirche schädlich für die Gläubigen? (9)

•

Ist die Tabuisierung sexueller Themen ein Grund für sinkende Kirchenmitgliedschaft? (10)

•

Kann eine Kirche ohne sexuelle Tabus funktionieren? (11).

d) Moderne und alternative Perspektiven:

•

Kann die Auseinandersetzung mit eigenen sexuellen Anteilen (auch einer Reflexion dieser bei Jesu) das Bewusstsein für Nächstenliebe fördern? (12)

•

Wie könnte eine zeitgemäße christliche Sexualethik aussehen? (13)

•

Begehren als göttliche Gabe: Welche neuen Perspektiven eröffnet die Verbindung von Glaube und Sexualität? (14).

Kapitel 2: Machtdynamiken und Kontrolle in der Kirche

a) Grundlegende Fragen zu Macht und Kontrolle in der Kirche:

•

Haben religiöse Machtstrukturen die Wahrnehmung von Sexualität unterdrückt? (15)

•

Welche Rolle spielen Macht und Kontrolle in der Ablehnung der sexuellen Selbstbestimmung durch Kirchen? (16)

•

Inwieweit dient die rigide Sexualmoral der Kirche der Machterhaltung statt der spirituellen Wahrheit, und wie hat sich dies historisch durch die Tabuisierung von Sexualität und die Konstruktion von Sündenbegriffen manifestiert? (17)

•

Warum sind die Kirchen in ihrer Sexualmoral eher an Kontrolle als an Wahrheit interessiert? (18)

•

Ist eine christliche Ethik ohne sexuelle Kontrolle denkbar? (19).

b) Machtkritik und theologische Reflexion:

•

Wie setzt sich die Kritik an der Geschichte der Kirche mit ihrer institutionellen Macht und ihren Handlungen auseinander? (20)

•

Wie kann Theologie bestehende Machtstrukturen herausfordern und eine neue Perspektive auf Glauben und Sexualität eröffnen? (21).

c) Kirchliche Strukturen und Jesus:

•

Ist die Sexualität Jesu ein Tabu, weil sie die Machtstrukturen der Kirche gefährdet? (22)

•

Könnte eine Debatte über Jesu Sexualität zu einer Glaubenskrise führen? (23).

d) Reformbewegungen und Proteste:

•

Wie thematisiert „Wir sind Kirche“ die bestehende Machtstruktur der katholischen Kirche, und welche Vision einer geschwisterlichen Kirche steht dahinter? (24)

•

Wie protestiert „Maria 2.0“ gegen den Umgang der Kirche mit Missbrauchsfällen? Warum kommt es zu solchen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche, und welche strukturellen Probleme tragen dazu bei? (25)

•

Ist moralisches Handeln in der Politik mit erfolgreicher Machtausübung grundsätzlich vereinbar? (26).

Kapitel 3: Reflexionen über Dogmatismus und kirchliche Lehren

a) Theologische Grundlagen und Dogmenkritik:

•

Welche theologischen Kernüberzeugungen wurden im Hinblick auf die Historizität der Auferstehung Jesu kritisch hinterfragt? (27)

•

Kann das Christentum ohne Dogmen existieren? (28)

•

Ist Dogmatismus ein Schutzmechanismus der Kirche gegen Veränderungen? (29)

•

Welche traditionellen Lehrmeinungen der katholischen Theologie wurden thematisch hinterfragt, und warum gelten sie als reformbedürftig? (30)

•

Wie führte die Infragestellung zentraler kirchlicher Dogmen zu Konflikten mit dem Vatikan? (31)

•

Wie wurden traditionelle Glaubensstrukturen durch neue theologische Prinzipien infrage gestellt? (32).

b) Theologische Grundlagen und Dogmenkritik:

•

Warum sollten Religionen nicht primär als dogmatische Systeme, sondern als "Lebensweisen" betrachtet werden? (33)

•

Fördert Dogmatismus Intoleranz und Gewalt? (34)

•

Sind sexuelle Dogmen primär politisch oder spirituell motiviert? (35)

•

Wie und warum können starre Strukturen und überkommene Lehren in der Kirche zu psychischen Belastungen führen? (36).

c) Dogmen-Theologie im Spannungsfeld von Wissenschaft und Moderne:

•

Wie verhält sich wissenschaftliches Denken zu dogmatischen religiösen Vorstellungen, und wo entstehen unüberbrückbare Widersprüche? (37) •

Warum sind Dogmen gefährlich für eine aufgeklärte Gesellschaft? (38)

•

Ist Glaube an Gott mit einer rationalen Weltsicht vereinbar? (39).

d) Dogmen-freie theologische Perspektiven?

•

Sind Glaubensüberzeugungen ohne empirische Beweise gefährlich? (40)

•

Kann eine queere Theologie dazu beitragen, den christlichen Glauben von Dogmatismus zu befreien? (41)

•

Wie lässt sich das religiöse Erleben unabhängig von dogmatischen Vorgaben beschreiben, und welche Rolle spielt das Gefühl des Heiligen dabei? (42).

Kapitel 4: Auslegungssachen: Bibel, Erziehung & Bildung im Dialog

a) Biblische Texte und ihre Auslegung:

•

Ist die Bibel eine ausreichende Grundlage für moderne Sexualmoral? (43)

•

Sind biblische Aussagen zur Sexualität historisch oder universell gültig? (44)

•

Sind die von Paulus formulierten Standpunkte zur Homosexualität nur im kulturellen Kontext seiner Zeit nachvollziehbar und heute veraltet? (45)

•

Wie kann eine feministische Bibelauslegung patriarchale Verzerrungen korrigieren, und welche Ansätze verfolgt sie? (46)

•

Wie gehen Christen mit Widersprüchen zwischen Bibel und modernen Werten um? (47)

•

Wie kann die biblische Schöpfungsgeschichte als Erzählung über die menschliche Erkenntnis der eigenen Endlichkeit interpretiert werden, und inwiefern lässt sich daraus eine Auffassung von Religion als persönliche Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit bilden? (48).

b) Religiöse Vorstellungen und ihre psychologische Basis:

•

Warum halten sich religiöse Vorstellungen trotz fehlender Realitätsbasis, und welche Parallelen bestehen zwischen religiösen Ritualen und neurotischen Zwangshandlungen? (49)

•

Welche zentralen Aussagen enthält das christliche Glaubensbekenntnis, und welche Bedeutung haben sie für das Leben eines Christen? (50)

•

Welche Rolle spielen gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften im Religionsunterricht und in der Konfirmandenausbildung? (51).

c) Erkenntnistheoretische Fragen zu Wissen und Realität:

•

Kann man sich der Realität außerhalb des eigenen Denkens sicher sein? (52)

•

Wie beeinflussen Erfahrungen unser Wissen über die Welt? (53)

•

Ist menschliches Wissen letztlich nur eine Summe von Gewohnheiten? (54).

d) Theologische und gesellschaftliche Weiterentwicklungen:

•

Kann freier Zugang zu Wissen eine Gesellschaft verändern? (55)

•

Können literarische Neuinterpretationen religiöser Texte Glauben und Theologie bereichern? (56).

Kapitel 5: Frauen in der Kirche und Religion: Historische Entwicklungen und feministische Perspektiven

a) Frauen in Religionen:

•

Welche Rolle spielten Frauen historisch in den großen Weltreligionen, und wie hat sich diese Rolle verändert? (57)

•

Wie hat sich die Rolle der Frauen im frühen Christentum verändert, und warum wurde ihre Bedeutung später heruntergespielt? (58)

•

Wie unterscheiden sich die Sichtweisen auf Frauen in Christentum, Islam, Judentum, Hinduismus und Buddhismus? (59).

b) Feministische Theologie und Geschlechtergerechtigkeit:

•

Wie prägt die Kirche gesellschaftliche Machtstrukturen, und warum wird sie von feministischen Theologinnen als frauenfeindlich kritisiert? (60)

•

Wie verbindet feministische Theologie die Kritik am Patriarchat mit sozialer Gerechtigkeit, und warum ist sie untrennbar mit der Befreiungstheologie verknüpft? (61)

•

Wie hinterfragt feministische Theologie traditionelle Konzepte von Geschlechtergerechtigkeit und Ethik, und welche alternativen Ansätze bietet sie? (62).

d) Herausforderungen und aktueller Reformbedarf in den Kirchen:

•

Welche strukturellen Probleme der katholischen Kirche stehen einer echten Gleichberechtigung von Frauen im Weg, und welche Reformen sind notwendig? (63)

•

Wie sieht ein Schulungsprogramm aus zu den Herausforderungen, die Frauen in religiösen Führungsrollen heute noch zu bewältigen haben? (64)

•

Welche Forderungen stellt die Initiative „Maria 2.0“ zur Rolle der Frauen in der Kirche, und warum sind diese Veränderungen dringend? (65).

Kapitel 6: Queer Jesus: Vom Suchen, Finden und Interpretieren seiner sexuellen Identität

a) Grundlegendes zur Sexualität Jesu und deren Relevanz:

•

Ist die Sexualität Jesu für den christlichen Glauben überhaupt relevant? (66)

•

Wie beeinflusst die sexuelle Orientierung Jesu die Botschaft und Inhalte sowie Gültigkeit seiner Lehren? (67)

•

Wie kann die Frage nach Jesu sexueller Orientierung relevant bezogen werden für und auf seine Botschaft? (68).

b) Historische und theologische Perspektiven:

•

Ist es möglich, dass Jesu engste Beziehungen nicht heteronormativ waren? (69)

•

Welche historischen Quellen könnten auf eine homosexuelle Orientierung Jesu hinweisen? (70)

•

Hat Jesus bewusst Normen seiner Zeit überschritten, um ein Zeichen zu setzen? (71)

•

Hätte ein homosexueller Jesus weniger Autorität bei seinen Anhängern gehabt? (72)

•

Kann Jesus wirklich als vollständig Mensch angesehen werden, wenn ihm Sexualität abgesprochen wird? (73)

•

Ist eine queere Interpretation Jesu theologisch verantwortbar? (74)

•

Welche historischen Theologen oder Philosophien haben sich mit der Geschlechtlichkeit Christi befasst? (75).

c) Kirchliche und gesellschaftliche Reaktionen:

•

Ist eine angstfreie Diskussion über Jesu Sexualität in der Kirche möglich? (76)

•

Welche Ängste stehen hinter der kirchlichen Ablehnung einer homosexuellen Identität Jesu? (77)

•

Ist die Ablehnung einer queeren Jesus-Interpretation ein Ausdruck von Angst vor der eigenen Transformation? (78)

•

Kann eine homosexuelle Auslegung Jesu das Christentum attraktiver machen? (79).

d) Erweiterte Kontexte:

•

Welche Argumente führt Klaus Dede für seine Thesen an, Jesus sei schwul und queer gewesen? (80)

•

Woran hat man die mögliche Homosexualität von Papst Julius III. (16. Jh.) festgemacht? (81)

•

Gibt es Belege oder Hinweise darauf, dass Paulus homosexuell gewesen sein könnten? (83)

•

War Jesus ein oder kein richtiger Mann? (84).

Kapitel 7: Persönliche Glaubenspraxis & queere Community: Perspektiven in Kirche, Gesellschaft und Theologie durch LGBTQIA+

a) Theologische und kirchliche Perspektiven:

•

Ist der Umgang der Kirchen mit LGBTQIA+-Personen vereinbar mit Jesu Lehren der Liebe und Toleranz? (84)

•

Welche biblischen Passagen könnten für eine Akzeptanz homosexueller Beziehungen sprechen? (85)

•

Könnte ein offen queer-freundliches Verständnis Jesu zur Überwindung kirchlicher Autoritätsansprüche beitragen? Welche Rolle spielt #OutinChurch dabei? (86)

•

Warum könnte der Begriff „queer“ als göttlich betrachtet werden? (87).

b) Kritische Analyse der kirchlichen Haltung:

•

Wie thematisiert die Initiative OutInChurch die Diskriminierung von LGBTQIA+-Personen in der katholischen Kirche? (88)

•

Welche Rolle spielt Homophobie in der kirchlichen Ablehnung von LGBTQIA+ und wie kann Homophobie bei Geistlichen abgebaut werden? (89)

•

Warum wird der Papst als möglicher queerer Mensch betrachtet? (90)

•

Bei den LGBTQIA+-Personen bezeichnet der Buchstabe A die Asexuellen. Der Papst ist ja ebenso asexuell. Gehört der Papst daher zu den LGBTQIA+-Personen, also queeren Menschen? (91).

c) LGBTQIA+ in Kirche und Gesellschaft:

•

Wie könnten LGBTQIA+-Christ:innen das christliche Menschenbild bereichern? (92)

•

Wie würde eine LGBTQIA+-freundliche Kirche aussehen? (93)

•

Welche Perspektiven und Herausforderungen ergeben sich aus einem Zehn-Punkte-Plan für die queere Bewegung in Kirche und Gesellschaft? (94).

d) Individuelle Erfahrungen und Entscheidungen:

•

Wie verläuft der Coming-Out-Prozess nach dem Modell von Eli Coleman? (95)

•

Sollten queere Gläubige das Sinnsystem Kirche verlassen, wenn sie meinen, es deformiere sie - oder sollten sie versuchen, es zu verändern und dabei ein Stück Resignation in Kauf nehmen? (96).

Kapitel 8: Gottesbilder und Geschlechtervielfalt: Dekonstruktion traditioneller Vorstellungen

a) Grundlagen zur Geschlechtervielfalt:

•

Gibt es in der Bibel Hinweise auf eine nicht-binäre Gottesvorstellung? (97)

•

Welche Rolle spielt Hermaphroditos in der Diskussion um Gottes Geschlecht? (98)

•

Inwiefern kann Gott in der queeren Theologie als polyamor oder bisexuell interpretiert werden? (99)

•

Welche Konsequenzen hat die Vorstellung, dass der Mensch Gott nach seinem Bilde geschaffen hat, für Glaube und Theologie? (100)

b) Religiöse Strukturen und deren Hinterfragung:

•

Wie wurden und können traditionelle Gottesvorstellungen und autoritäre Strukturen in der Theologie hinterfragt und durch neue Perspektiven ergänzt werden? (101)

•

Welche Auswirkungen hat die Aussage

„Gott ist tot“

auf traditionelle Glaubensstrukturen und die Suche nach neuen Werten? (102)

•

Welche Auswirkungen hat die Dekonstruktion von Geschlecht und sexueller Orientierung auf die Theologie? (103)

•

Inwiefern beeinflussen moderne gesellschaftliche Debatten über Gender die Theologie? (104).

c) Geschlechterbilder in Religion und Gesellschaft:

•

Was sagt die Bejahung sexueller Vielfalt über das Gottesbild eines Menschen in der Kirche aus? (105)

•

Wie lassen sich die in

Eisenhans – Ein Buch über Männer

dargestellten Archetypen und Männlichkeitsbilder auf homosexuelle Männer anwenden oder hinterfragen? (106).

d) Erkenntnistheoretische und biologische Perspektiven:

•

Sind Geschlechterrollen biologisch oder sozial konstruiert? (107)

•

Wie beeinflusst die Evolution unser Verständnis vom Menschen, traditionelle Gottesbilder und Geschlechterkonzepte? (108)

•

Können wir über Dinge an sich etwas wissen oder nur über unsere Wahrnehmung davon? (109).

Kapitel 9: Wege zu einer inklusiven Kirche: Reformen für eine heutige christliche Ethik

a) Theologische und gesellschaftliche Grundlagen dessen, was uns heilig ist:

•

Wie verändert die Moderne das Verhältnis des Menschen zum Heiligen, und welche Folgen hat dies für sein Weltbild? (110)

•

Inwiefern kann Religion als eine Projektion des menschlichen Wesens verstanden werden, und welche Konsequenzen hat diese Sichtweise für traditionelle Gottesvorstellungen? (111)

•

Ist der Ruf nach moralischer Reinheit im Christentum eine Projektion antiker Sitten, die längst überholt sein könnten? (112).

b) Reformbedarf und historische Perspektiven:

•

Welche Missstände in der spätmittelalterlichen Kirche führten zu Reformforderungen? (113)

•

Welche Auswirkungen hatte das Zweite Vatikanische Konzil auf die moderne katholische Kirche und damit auch auf die Liebe von gleichgeschlechtlichen Paaren? (114)

•

Welche Reformen wurden und werden zur Erneuerung der Kirche und ihrer Strukturen gefordert? (115) •

Welche Reformforderungen stellt die katholische Laienbewegung „Wir sind Kirche“ zur Veränderung der Kirchenstrukturen? (116)

•

Sind Kirchen heute bereit, historische Fehler zuzugeben? (117).

c) Sexualität, Inklusion und Gleichberechtigung:

•

Ist heute eine neue Bewertung der Sexualität im Christentum nötig und möglich, die Lehren Jesu besser widerspiegelt - etwa eine Haltung der Nächstenliebe, Akzeptanz und Offenheit? (118)

•

Kann eine Neubewertung biblischer Texte zur Sexualität ein Schlüssel sein, damit sich das Christentum modernisiert? (119)

•

Lässt sich die kirchliche Sexualethik so reformieren, dass sie nicht mehr auf Scham und Schuld basiert? Was muss gändert werden? (120)

•

Kann eine heutige Kirche offen homosexuelle Pastoren akzeptieren? (121)

•

Wie kann die Kirche ihre Haltung gegenüber Frauen und Ehen zeitgemäßer und menschlicher gestalten? (122)

•

Sind traditionelle christliche Familienbilder überholt? (123)

•

Sollte es kirchliche Hochzeiten für gleichgeschlechtliche Paare geben? (124)

•

Wie sähe eine Kirche aus, die sexuelle Vielfalt aktiv fördert? (125).

d) Die Kirche und ihre zeitnah gestaltete Gegenwart:

•

Ist eine inklusive Kirche nicht auch eine glaubwürdigere Kirche? (126)

•

Wie lässt sich die christliche Botschaft im Hinblick auf Inklusion verstehen, und warum sollte sie besonders LGBT-Personen einschließen? (127)

•

Ist die Diskussion über Jesu Sexualität letztlich eine Frage nach der Offenheit der Kirchen? (128)

•

Sind Christen bereit, traditionelle Überzeugungen zugunsten neuer Erkenntnisse aufzugeben? (129)

•

Wie könnte eine Kirche aussehen, die sich nicht auf Macht, sondern auf den Geist des Evangeliums gründet? (130)

•

Die Vermittlung von Werten wie Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Verantwortung steht im Vordergrund: Wie können die Zehn Gebote als Leitfaden für ein ethisches Handeln von queeren und nicht-queeren Menschen in der heutigen Gesellschaft dienen? (131)

•

Kann eine moderne Kirche ohne Reformen überleben? (132).

Kapitel 10: Selbstbestimmung & Befreiungstheologie: Gesellschaftliche und spirituelle Perspektiven

a) Psychologische und philosophische Grundlagen:

•

Welche psychologischen Bedürfnisse führen zur Entstehung religiöser Glaubensinhalte, und warum wird Religion als Illusion betrachtet? (133)

•

Welche Rolle spielen Mythen und Symbole in der religiösen Erfahrung und wie prägen sie das menschliche Selbstverständnis? (134)

•

Inwiefern ist Selbstreflexion die Grundlage für moralisches Handeln? (135)

•

Sind Freiheit und Determinismus miteinander vereinbar? (136).

b) Kirchliche Autorität und Machtstrukturen:

•

Ist kirchliche Autorität wichtiger als persönliche Integrität? (137)

•

Welche Rolle spielen religiöse Glaubensstrukturen im ideologischen Überbau, und wie könnte sich Religion in einer klassenlosen Gesellschaft verändern? (138)

•

Wie entstand die Befreiungstheologie, und welche Kritik richtet sie an der Rolle der Kirche in bestehenden Machtstrukturen? (139)

•

Warum fürchten Kirchen einen Verlust ihrer moralischen Autorität? (140).

c) Sexualität, Selbstbestimmung und christliche Ethik - Perspektiven für eine moderne Theologie:

•

Hat die Kirche Angst vor einer selbstbestimmten Sexualität ihrer Mitglieder? (141)

•

Ist Selbstbestimmung ein unchristliches oder christliches Ideal? (142)

•

Ist sexuelle Selbstbestimmung ein Kernanliegen von Jesu Lehre? (143)

•

Kann eine befreite Sicht auf Sexualität kirchliche Gemeinschaften stärken, statt sie zu schwächen? (144)

•

Warum nehmen einige Christen die Selbstbestimmung über den eigenen Körper inzwischen an? (145)

•

Ist ein authentisch gelebter Glaube ohne Zwang zu heteronormativen Strukturen denkbar? (146)

•

Kann man Jesus als Befreier von sexueller Unterdrückung sehen? (147)

•

Wie kann die christliche Botschaft neu interpretiert werden, um den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihn von Angst und Dogmatismus zu befreien? (148).

Kapitel 11: Glaube zwischen sozialer Gerechtigkeit und sozialer Ungleichheit

a) Glaube, soziale Verantwortung und gesellschaftliche Strukturen:

•

Wie kann Glaube mit gesellschaftlichem Engagement und spiritueller Erfahrung verbunden werden? (149)

•

Wie kann eine Kirche der Armen zu mehr Gerechtigkeit beitragen und welche Strukturen stehen dem im Weg? (150)

•

Welche Funktion erfüllt Religion in unterdrückten Gesellschaften, und warum wird sie als „Opium des Volkes“ bezeichnet? (151)

•

Wie verändert die Option für die Armen das theologische Denken und die Ausrichtung der Kirche? (152).

b) Sexualität und soziale Gerechtigkeit in der Kirche:

•

Kann die Diskussion über Jesu Sexualität helfen, soziale Diskriminierung abzubauen? (153)

•

Warum gelten sexuelle Sünden oft als schlimmer als soziale Ungerechtigkeit? (154)

•

Warum spielt Sexualität in der Kirche oft eine größere Rolle als soziale Gerechtigkeit? (155).

c) Religion, Kirche, Staat und politische Ordnungen und ihre gesellschaftliche Bedeutung:

•

Warum wird die Trennung von Staat und Kirche nicht immer konsequent umgesetzt? (156)

•

Ist direkte Demokratie die beste Regierungsform? (157)

•

Ist Religion mehr schädlich als nützlich für die Gesellschaft? (158)

•

Gott als Tyrann: Kann eine säkulare Gesellschaft moralisch sein? (159).

Kapitel 12: Interreligiöse Perspektiven durch Dialoge und Vergleiche

Wie thematisiert die Philosophie die christliche Moral als lebensverneinend und schwächend? (160)

•

Welche Bedeutung hat die Eucharistiefeier in der katholischen Kirche, und welche Elemente sind dabei für queere Menschen zentral? (161)

•

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen zwischen dem katholischen und dem evangelischen Verständnis des Abendmahls und welche Auswirkungen hat das auf queere Menschen? (162)

•

Welche Haltung hat die evangelische Kirche zu queeren Themen? (163)

•

Wie entsteht religiöse Intoleranz durch die Unterscheidung zwischen wahr und falsch in Glaubensfragen? (164)

•

Welche Rolle spielt der interreligiöse Dialog für die Zukunft der Religionen? (165).

Anhang:

Entwurf einer Tagesordnung für ein Vatikanisches Konzil

Entwurf eines möglichen Protokolls des Konzils

Entwurf der Eröffnungsrede eines Kirchenoberhauptes

Abbildungsverzeichnis

Auswahl-Literatur: Weiterführendes Schrifttum

Kapitel 1: Kirchliche Sexualmoral zwischen Tradition und Erneuerung

Die Sexualmoral der Kirche steht seit Jahrhunderten im Spannungsfeld zwischen Tradition und Wandel. Während kirchliche Institutionen oft an traditionellen Lehren festhalten, fordert die moderne Gesellschaft zunehmend eine Neubewertung. Die Frage, ob es ethische Argumente für eine Einschränkung von Sexualität gibt, ist dabei zentral. Während einige theologische Positionen Sexualität ausschließlich im Kontext der Fortpflanzung legitimieren, sehen andere in ihr eine von Gott gegebene Form menschlicher Verbundenheit und Liebe. Diese unterschiedlichen Ansätze prägen die Debatte darüber, inwieweit sich die Kirche auf absolute Wahrheiten berufen kann – insbesondere, wenn sich historische Kontexte und gesellschaftliche Normen im Laufe der Zeit stark verändert haben.

Ein Blick auf die biblische Überlieferung zeigt, dass sexuelle Normen stets im kulturellen Kontext interpretiert wurden. So hatte Jesu Nähe zur griechischen Kultur möglicherweise Einfluss auf seine tolerante Haltung zur Sexualität. Die Frage ist daher, ob die traditionelle kirchliche Sexualethik heute noch haltbar ist oder ob sie einer kritischen Überprüfung bedarf. Besonders die Tabuisierung sexueller Themen wird zunehmend als problematisch betrachtet, da sie nicht nur zu Verdrängung und Schuldgefühlen führen kann, sondern auch einen relevanten Faktor für die sinkende Kirchenmitgliedschaft darstellt. Menschen fühlen sich von einer Moral, die ihre Lebensrealitäten ignoriert, nicht mehr angesprochen.

Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich in der Bewertung sexueller Enthaltsamkeit. Ist sexuelle Askese automatisch ein Zeichen von Heiligkeit, oder wurzelt das kirchliche Zölibat in der Unterdrückung sexueller Selbstbestimmung? Während in der christlichen Tradition Enthaltsamkeit oft als Ideal galt, stellt sich die Frage, ob eine solche Sichtweise noch zeitgemäß ist. Ist sexuelle Enthaltsamkeit wirklich ein göttliches Ideal, oder sollte Sexualität vielmehr als ein Geschenk betrachtet werden, das in verantwortungsvoller Weise gelebt werden kann und muss? Hier eröffnet sich eine neue Perspektive: das Begehren als göttliche Gabe. Die Verbindung von Glaube und Sexualität könnte neu kalibriert werden, um Liebe und Lust nicht als Gegensatz, sondern als integralen Bestandteil menschlicher Erfahrung zu sehen.

Die zentrale Herausforderung besteht darin, eine zeitgemäße christliche Sexualethik aktiv zu entwickeln und schriftlich zu dokumentieren, die sich nicht in Verboten erschöpft, sondern sich an den Grundwerten von Nächstenliebe und Respekt orientiert. Kann eine Kirche ohne sexuelle Tabus funktionieren? Oder braucht es ein neues Verständnis von Sexualität, das sowohl spirituelle als auch körperliche Dimensionen einbezieht? Letztlich geht es darum, ob die Kirche und ihre Vertreter:innen den Mut haben, ihre Lehren weiterzuentwickeln, um den Gläubigen eine lebensnahe und befreiende Ethik anzubieten.

a) Grundsätzliche ethische und theologische Fragen

1 • Gibt es ethische Argumente für eine Einschränkung der Sexualität?

Ethische Argumente für eine Einschränkung der Sexualität existieren, beziehen sich jedoch meist auf spezifische Situationen oder Kontexte und nicht auf Sexualität im Allgemeinen. Typische Argumentationslinien umfassen:

Verhinderung von Schaden und Missbrauch: Ethisch vertretbare Einschränkungen zielen darauf ab, körperlichen und psychischen Schaden zu vermeiden, etwa im Falle nicht-einvernehmlicher Sexualität (Gewalt, Missbrauch, Nötigung) oder des Schutzes Minderjähriger und Schutzbedürftiger.

Schutz der Autonomie und Einwilligung: Eine zentrale ethische Position lautet, dass Sexualität nur dann moralisch akzeptabel ist, wenn sie auf gegenseitiger Einwilligung beruht. Sexualität ohne eindeutige Zustimmung verletzt die Autonomie der Beteiligten und rechtfertigt daher Einschränkungen.

Verantwortung gegenüber Dritten: Einige Ethiken betonen die Verantwortung gegenüber Dritten, beispielsweise durch Verpflichtungen in monogamen Beziehungen oder Ehe, sofern diese freiwillig eingegangen wurden. In diesem Kontext wird Sexualität eingeschränkt, um Verpflichtungen, Vertrauen oder Erwartungen anderer nicht zu verletzen.

Schutz der öffentlichen Moral oder sozialer Ordnung: Aus gesellschaftlicher Perspektive gibt es Argumente, die Einschränkungen begründen, um etwa öffentliche Räume, Jugend oder kulturelle Werte zu schützen. Diese Argumente sind jedoch stark abhängig vom gesellschaftlichen Kontext und können kontrovers diskutiert werden.

Vermeidung gesundheitlicher Risiken: In einigen ethischen Ansätzen (zum Beispiel utilitaristisch oder gesundheitsorientiert) könnten Einschränkungen von Sexualpraktiken gerechtfertigt werden, um die Verbreitung von Krankheiten oder andere gesundheitliche Risiken zu minimieren. „Utilitaristisch“ im Sinne eingeschränkter Sexualität bei den Kirchen bedeutet, dass Sexualität vor allem als Mittel zum Zweck – meist zur Fortpflanzung – betrachtet wird, nicht als Selbstzweck oder Ausdruck persönlicher Lust oder Liebe.

Einschränkungen und Kritik an solchen Argumenten

Solche ethischen Einschränkungen geraten häufig in Konflikt mit individuellen Freiheitsrechten und Selbstbestimmung, weshalb eine sorgfältige Abwägung zwischen individueller Freiheit und kollektivem Schutz geboten ist.

Besonders Einschränkungen aufgrund „öffentlicher Moral“ sind anfällig für Missbrauch oder Diskriminierung, weshalb moderne ethische Positionen meist Autonomie, Einvernehmlichkeit und Schutz vor Schaden in den Vordergrund stellen.

In der modernen Ethik gilt überwiegend: Solange die Sexualität einvernehmlich, autonom und verantwortungsbewusst ausgeübt wird und keinem Schaden zufügt, gibt es wenige bis kaum ethische Argumente für Einschränkungen. Ethisch legitime Einschränkungen müssen stets eine klar begründbare Gefährdung oder Verletzung der Rechte anderer Personen voraussetzen.

Die neue katholische Ethik der Sexualität

Eine katholische Ethik der Sexualität, die sich an den Prinzipien Autonomie, Einvernehmlichkeit und Förderung des Wohlergehens orientiert läßt sich wie folgt neu fomulieren: Die neue katholische Ethik der Sexualität verbindet traditionelle Werte mit modernen ethischen Maßstäben. In diesem Rahmen gilt Sexualität nicht mehr ausschließlich als Fortpflanzungsmittel, sondern als verantwortungsvolle, zwischenmenschliche Ausdrucksform, die dem Wohl aller Beteiligten dienen soll.

Vor dem Hintergrund einer katholischen Sexualethik, die Autonomie, Einvernehmlichkeit und Förderung des Wohlergehens als zentrale Prinzipien anerkennt, kann Sexualität als ein wertvoller Ausdruck menschlicher Würde und Beziehungsfähigkeit verstanden werden.

Sexualität darf und soll gelebt werden als ein Raum von gegenseitigem Respekt, freier Zustimmung und verantwortungsvoller Nähe. Sie kann Ausdruck tiefer emotionaler Bindung, gegenseitiger Hingabe und verantworteter Lust sein – eingebettet in eine Haltung der Achtung vor sich selbst und dem Anderen.

In freiwillig eingegangenen Beziehungen – ob Ehe oder andere verbindliche Partnerschaften – kann Sexualität ein Zeichen von Treue, Vertrauen und Fürsorge sein. Sie schafft Verbindung, vertieft Gemeinschaft und eröffnet leibliche Kommunikation jenseits von bloßer Funktionalität.

Wo sexuelle Begegnungen in gegenseitiger Freiheit, mit bewusster Zustimmung und unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen auf andere geschehen, wird Sexualität ethisch verantwortbar. Auch der spielerische, lustvolle oder kreative Ausdruck von Sexualität kann unter diesen Bedingungen moralisch legitim sein, solange er keinen Schaden verursacht und alle Beteiligten in ihrer Würde achtet.

Eine neue Ethik der Sexualmoral, die sich an den Prinzipien Autonomie, Einvernehmlichkeit und Förderung des Wohlergehens orientiert, wird durch zentrale Werte wie Liebe, Respekt und gegenseitige Fürsorge getragen.

Sexualität wird in diesem Verständnis nicht nur als erlaubte Handlung unter bestimmten Bedingungen gesehen, sondern als Raum der Beziehungsentfaltung, in dem Menschen sich aufrichtig begegnen, Verantwortung füreinander übernehmen und Vertrauen wachsen lassen können.

Liebe verleiht der sexuellen Begegnung Tiefe und Sinn – über den Moment hinaus. Respekt achtet die Grenzen, Bedürfnisse und Würde jedes Menschen. Gegenseitige Fürsorge stellt sicher, dass das körperliche und seelische Wohl des Anderen nicht übergangen, sondern bewusst mitgetragen wird.

So wird Sexualität nicht durch Einschränkungen definiert, sondern durch einen ethischen Rahmen, der auf gegenseitigem Wohlwollen, verantwortungsvoller Freiheit und gelebter Beziehungsfähigkeit beruht. In diesem Licht kann Sexualität Ausdruck eines menschenfreundlichen, lebensbejahenden und christlich inspirierten Miteinanders sein.

Eine solche Sicht öffnet den Raum für eine positive, beziehungsorientierte und zugleich bewusste Sexualitätsgestaltung, die dem Menschen als leiblich-geistiges Wesen gerecht wird – ohne zu moralisieren, aber auch nicht beliebig.

2 • Muss Sexualität zwangsläufig an Fortpflanzung gekoppelt sein?

Sexualität muss nicht zwangsläufig an Fortpflanzung gekoppelt sein. Sie hat viele Dimensionen, die über die biologische Reproduktion hinausgehen, darunter Intimität, Liebe, Verbundenheit und Lust. Eine enge Verknüpfung von Sexualität und Fortpflanzung war historisch lange vorherrschend, insbesondere in religiösen und gesellschaftlichen Normen, die Ehe und Familiengründung als primäre Lebensziele betrachteten. Diese Sichtweise wurde durch die katholische Morallehre besonders stark gefördert, in der Sexualität traditionell als gottgewollte Handlung zur Fortpflanzung verstanden wurde.

Es zeigt ein moderner, differenzierter Blick auf Sexualität, dass sie auch eine tiefere soziale und emotionale Bedeutung hat. In vielen Beziehungen dient Sexualität der Stärkung der Bindung zwischen Partnern, unabhängig davon, ob Kinderwunsch besteht oder nicht. Psychologische und soziologische Studien belegen, dass Sexualität für das Wohlbefinden des Menschen essenziell ist, da sie Vertrauen, Nähe und emotionale Sicherheit fördert. Zudem gibt es zahlreiche Lebensrealitäten, in denen Sexualität nicht der Fortpflanzung dient – sei es in Partnerschaften, in denen biologische Gründe eine Schwangerschaft ausschließen, bei gleichgeschlechtlichen Paaren oder in Beziehungen von Menschen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden.

Die Bibel selbst behandelt Sexualität nicht ausschließlich im Kontext der Fortpflanzung. Das Hohelied Salomos beispielsweise ist eine poetische Feier der körperlichen Liebe, ohne jeglichen Bezug zur Fortpflanzung. Auch die evangelische Ethik hat in den letzten Jahrzehnten zunehmend anerkannt, dass Sexualität nicht allein an die Zeugung von Nachkommen gebunden ist, sondern auch ein Geschenk Gottes sein kann, das innerhalb einer verantwortungsvollen, liebevollen Beziehung gelebt wird.

Abbildung 2: Eine offene Tür mit Licht – und Figuren, die nach Freiheit streben: Eine von Ketten umschlungene Kirche hält ein leuchtendes Herz – Symbol für Liebe und Freiheit – Menschen stehen nachdenklich davor oder wenden sich ab.

Ein weiteres Argument gegen die exklusive Koppelung von Sexualität und Fortpflanzung ergibt sich aus der Realität der menschlichen Sexualbiologie. Während viele Tiere einen Sexualtrieb haben, der strikt an ihre Fortpflanzungszyklen gebunden ist, verfügt der Mensch über eine Sexualität, die das ganze Leben umfasst und nicht an fruchtbare Phasen gekoppelt ist. Auch diese Tatsache deutet darauf hin, dass Sexualität eine eigenständige Bedeutung hat, die über die Reproduktion hinausgeht.

In der katholischen Kirche gibt es weiterhin die Vorstellung, dass Sexualität nur im Rahmen der Ehe und mit Offenheit für Kinder ethisch vertretbar ist. Diese Position wird allerdings zunehmend hinterfragt, da sie viele Menschen ausschließt, die in anderen Kontexten Sexualität als Ausdruck von Liebe und Nähe erleben. Eine modernisierte christliche Ethik könnte anerkennen, dass Sexualität eine wertvolle und positive Kraft ist - unabhängig davon, ob sie zu Nachwuchs führt. Wenn sich die Kirche stärker an Werten wie Liebe, Respekt und gegenseitiger Fürsorge orientiert, könnte sie eine Sexualmoral entwickeln, die sich weniger auf Reproduktion konzentriert, sondern mehr auf die Qualität von Beziehungen und das Wohlbefinden der beteiligten Menschen.

Letztlich zeigt sich, dass Sexualität in ihrer Bedeutung weit über den Aspekt der Fortpflanzung hinausgeht. Sexualität ist ein zentraler Bestandteil menschlicher Identität und Beziehungsfähigkeit, der nicht allein biologischen Zwecken dient, sondern auch der Stärkung von Partnerschaften und dem individuellen Wohlbefinden. Ein enger, traditioneller Blick auf Sexualität als rein fortpflanzungsorientiert verkennt diese Vielfalt und könnte einer ganzheitlichen, menschenfreundlichen Ethik im Weg stehen. Eine Neubewertung könnte dazu beitragen, dass Sexualität nicht länger als etwas betrachtet wird, das sich nur durch seine biologische Funktion legitimiert, sondern als Teil eines gesunden, erfüllten und verantwortungsvollen Lebens.

3 • Ist sexuelle Enthaltsamkeit wirklich ein göttliches Ideal?

Sexuelle Enthaltsamkeit ist im Christentum kein absolutes göttliches Ideal, sondern vielmehr eine mögliche Lebensform, die je nach Kontext und individueller Berufung unterschiedlich bewertet wird. Während einige biblische und kirchliche Traditionen die Enthaltsamkeit als einen besonderen Weg der Gotteshingabe betonen, wird Sexualität selbst nicht als sündhaft oder minderwertig angesehen. In der Bibel gibt es keine klare Anweisung, dass alle Menschen zur Enthaltsamkeit verpflichtet wären. Im Gegenteil, die Schöpfungserzählung stellt die geschlechtliche Vereinigung als Teil des göttlichen Plans dar: „Seid fruchtbar und mehret euch“ (1. Mose 1,28). Auch die Ehe wird im Neuen Testament als gottgewollt betrachtet (Hebräer 13,4). Jesus selbst sprach nicht gegen Sexualität an sich, sondern kritisierte eher eine lieblos gelebte Sexualität oder den Missbrauch von Macht in Beziehungen. Paulus spricht in 1. Korinther 7 positiv über die Enthaltsamkeit, aber er betont, dass sie keine allgemeine Regel sein soll: „Ich wünschte zwar, alle Menschen wären wie ich; aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so“ (1. Korinther 7,7). Das zeigt, dass Enthaltsamkeit als besondere Berufung verstanden werden kann, aber nicht als universelles Ideal. Jesus selbst lebte vermutlich ehelos, doch er setzte Heiligkeit nicht mit Enthaltsamkeit gleich. Sein zentraler ethischer Maßstab war die Liebe zu Gott und zum Nächsten, nicht eine bestimmte sexuelle Praxis. Heiligkeit bedeutet im biblischen Sinn vielmehr ein Leben in Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Hingabe an Gott.

Im Laufe der Kirchengeschichte wurde die Enthaltsamkeit vor allem im klösterlichen und priesterlichen Kontext als spirituelles Ideal überhöht. Dies geschah aber oft in Abgrenzung zur griechisch-römischen Umwelt oder aus einer Überbetonung des Geistigen gegenüber dem Körperlichen. Das führte zur Vorstellung, dass ein enthaltsames Leben „heiliger“ sei als ein Leben mit Sexualität – eine Sichtweise, die theologisch nicht zwingend begründet ist. Eine moderne christliche Sexualethik müsste weniger auf Verzicht als auf Verantwortung, Respekt und Liebe fokussiert sein. Eine ethisch verantwortete Sexualität – sei es in Ehe oder einer anderen stabilen, liebevollen Beziehung – ist genauso mit einem gottgefälligen Leben vereinbar wie eine freiwillige Enthaltsamkeit.

Und, ja, ein One-Night-Stand kann eine ethisch verantwortete Sexualität umsetzen – wenn zentrale ethische Kriterien erfüllt sind:

Beide Personen handeln freiwillig und aus freier Entscheidung

, ohne Druck, Manipulation oder Abhängigkeit.

Es besteht

klare, informierte und gegenseitige Einwilligung

zu der sexuellen Begegnung.

Grenzen, Wünsche und Bedürfnisse

werden offen kommuniziert und respektiert.

Es wird

achtsam mit dem körperlichen und seelischen Wohl

umgegangen (z. B. durch Schutzmaßnahmen, emotionale Sensibilität).

Verantwortung gegenüber sich selbst und dem Anderen

wird wahrgenommen, auch wenn keine langfristige Bindung besteht.

In diesem Sinne ist nicht die Dauer oder Form der Beziehung entscheidend, sondern die Haltung, mit der Menschen einander begegnen. Auch ein einmaliger sexueller Kontakt kann von Respekt, Fürsorge und Achtsamkeit geprägt sein – und damit ethisch vertretbar sein.

Sexuelle Enthaltsamkeit kann eine persönliche Berufung sein, aber sie ist kein universelles göttliches Ideal. Entscheidend ist nicht, ob jemand sexuell aktiv oder enthaltsam lebt, sondern ob er oder sie in Liebe und Integrität handelt.

Heiligkeit zeigt sich nicht im sexuellen Verzicht, sondern in der Art und Weise, wie ein Mensch mit sich selbst, mit anderen und mit Gott in Beziehung tritt. Die Bibel stellt zudem keine Pflicht zur Enthaltsamkeit auf, sondern betont vielmehr Liebe, Gerechtigkeit und Verantwortung als Kriterien für ein gottgefälliges Leben.

Denn wer sich nie auf sexuellen und körperlichen Dialog einlässt, verzichtet auf:

Die

intime Form körperlicher Nähe

, die jenseits von Worten Verbundenheit und Vertrauen schaffen kann.

Die Möglichkeit, sich selbst im

Geben und Empfangen

körperlicher Zuwendung tiefer zu erfahren.

Das Erleben von

gegenseitiger Lust, Spiel und Freude

, das den Körper als Quelle von Wohlgefühl und Verbindung erfahrbar macht.

Die Erfahrung, wie sich in der Sexualität

emotionale und körperliche Kommunikation vereinen

– ein Dialog, der den ganzen Menschen einbezieht.

Die Chance, in sexuellen Begegnungen auch mit den eigenen

Grenzen, Verletzlichkeiten und Sehnsüchten

in Kontakt zu kommen – ein Raum für Selbsterkenntnis und Reifung.

Das Potenzial, durch Sexualität eine

besondere Form von Liebe und Vertrautheit

aufzubauen, die oft mit körperlicher Intimität einhergeht.

Enthaltsamkeit kann wertvoll und sinnvoll sein – aber nur, wenn sie nicht aus Angst oder Normerfüllung geschieht, sondern aus einer inneren Entscheidung für eine andere Lebensweise, die ebenso erfüllend ist. Andernfalls bleibt ein wesentlicher Teil menschlicher Beziehungs- und Lebenserfahrung ungelebt.

4 • Ist sexuelle Askese automatisch ein Zeichen von Heiligkeit?

Sexuelle Askese ist also nicht automatisch ein Zeichen von Heiligkeit.