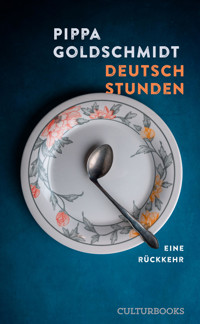

Deutschstunden. Eine Familienerkundung E-Book

17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CulturBooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die britische Autorin und Astronomin Pippa Goldschmidt erzählt von ihrer Rückkehr nach Deutschland – das Land, aus dem ihre jüdischen Großeltern vertrieben wurden. Pippa Goldschmidt ist in England geboren, wohin ihr jüdischer Großvater Ernst 1936 vor den Nazis fliehen musste. Ein Großvater, von dem sie kaum mehr weiß, als dass er einer der wenigen Menschen war, die im Ersten Weltkrieg für und im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland gekämpft haben. Nach dem Brexit beantragt Pippa Goldschmidt die deutsche Staatsbürgerschaft und zieht nach Frankfurt a. M., die ehemalige Heimat von Ernst. Sie möchte herausfinden, ob sie sich dort zu Hause fühlen kann, ohne von ihrer Familiengeschichte überwältigt zu werden. Neugierig, reflektierend und mit viel Empathie verwebt Goldschmidt die persönliche Geschichte ihrer Rückkehr mit Ausflügen in die Kultur- und Zeitgeschichte und der Chronologie von Ernsts Leben, die sie anhand deutscher Archive und Familiendokumente Stück für Stück rekonstruiert. Eine tief in der deutsch-britischen Geschichte verwurzelte Familienerkundung. Klug, spannend und sehr persönlich erzählt. »Pippa Goldschmidts Texte unterhalten auf großartigem Niveau, es ist, als naschte man beim Lesen vom Baum der Erkenntnis.« Hauke Harder, Buchhandlung Almut Schmidt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Deutschsprachige eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2025

Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg

Tel. +4940 31108081, [email protected]

www.culturbooks.de

Copyright der englischen Originalausgabe:

Pippa Goldschmidt, 2025

Bildrechte: Seite 20: die Autorin, Seite 108: H. Goldschmidt

Weitere Ansprüche aus Bildrechten waren nicht zu ermitteln.

Sollten solche Ansprüche bestehen, bitten wir um eine

entsprechende Mitteilung.

Korrektorat: Kristina Wengorz

Herstellung: Klaus Schöffner

Umschlaggestaltung: Cordula Schmidt Design, Hamburg

ISBN 978-3-95988-261-3

Über das Buch

Die britische Autorin und Astronomin Pippa Goldschmidt erzählt von ihrer Rückkehr nach Deutschland – das Land, aus dem ihre jüdischen Großeltern vertrieben wurden.

Pippa Goldschmidt ist in England geboren, wohin ihr jüdischer Großvater Ernst 1936 vor den Nazis fliehen musste. Ein Großvater, von dem sie kaum mehr weiß, als dass er einer der wenigen Menschen war, die im Ersten Weltkrieg für und im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland gekämpft haben.

Nach dem Brexit beantragt Pippa Goldschmidt die deutsche Staatsbürgerschaft und zieht nach Frankfurt a. M., die ehemalige Heimat von Ernst. Sie möchte herausfinden, ob sie sich dort zu Hause fühlen kann, ohne von ihrer Familiengeschichte überwältigt zu werden. Neugierig, reflektierend und mit viel Empathie verwebt Goldschmidt die persönliche Geschichte ihrer Rückkehr mit Ausflügen in die Kultur- und Zeitgeschichte und der Chronologie von Ernsts Leben, die sie anhand deutscher Archive und Familiendokumente Stück für Stück rekonstruiert.

Eine tief in der deutsch-britischen Geschichte verwurzelte Familienerkundung. Klug, spannend und sehr persönlich erzählt.

Über die Autorin und die Übersetzerin

Pippa Goldschmidt, *1968, wuchs in London auf und lebt heute als Autorin in Berlin. Für ihre literarischen Texte gewann die promovierte Astronomin den angesehenen Scottish Book Trust/Creative Scotland New Writers Award. Ihr erster Roman »Weiter als der Himmel« war nominiert für den Dundee International Book Prize, und ihre Kurzgeschichtensammlung »Von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen« (CulturBooks, 2018) stand auf der Longlist des Frank O’Connor Short Story Award. Nach dem Brexit nahm die Britin 2020 die deutsche Staatsbürgerschaft an.

Pippa Goldschmidt

Eine Rückkehr

Erzählendes Sachbuch

Prolog

Irgendwo auf der Nordsee, 1938

Ich stelle mir vor, wie mein Großvater Ernst an Deck sitzt und sich wegen des andauernden Winds fest den Mantel zuhält, er ist der Einzige draußen, während die Fähre den Weg von Hoek van Holland nach Harwich zurücklegt. Die anderen Flüchtlinge sind im Inneren der Fähre geblieben, aber er will nicht hören, wie sie auf Deutsch miteinander sprechen. Er sitzt hier, um die vergiftete Sprache von der Gischt getränkten Luft wegblasen zu lassen und sie durch die Rufe der Möwen zu ersetzen.

In der einen Manteltasche steckt eine Anthologie mit englischer Lyrik, in der anderen hat er ein paar Münzen. Wenn die Fähre in Harwich anlegt, wird er mit diesen Münzen eine Zeitung an einem Kiosk am Bahnsteig kaufen und dann in den Zug nach London steigen. Er wird seinen Koffer ins Gepäcknetz heben, sich einen Platz suchen und seine Zeitung lesen, die Seiten mit einer Geschwindigkeit umblättern, die den anderen Reisenden vermittelt, dass er Englisch genauso gut versteht wie sie. Er wird alles lesen, sogar die Berichte über Fußballspiele, obwohl er sich nicht für Sport interessiert. Falls ihn jemand anspricht, wird er antworten können, auch wenn er sich noch immer davor hütet, selbst ein Gespräch anzufangen.

Hier auf dem Außendeck ist das Meer für ihn zum Leben erwacht, der zweidimensionalen Seite eines Schulatlas entsprungen, auf der gestrichelte Linien über gerastertem Blau Namenspaare miteinander verbinden: Hoek von Holland – Harwich, Dieppe – Newhaven, Calais – Dover. Während der letzten Jahre ist er all diese Linien entlanggereist, und auf jeder dieser Reisen konnte er den Blick nicht vom Meer abwenden. Rund um seine Heimatstadt in Deutschland, die weit von jeder Küste entfernt liegt, umsäumen Ufer die schmalen Wasserwege, die in regelmäßigen Abständen durch Brücken und Schleusen zusammengenäht sind. Wenn man am Ufer eines dieser Flüsse steht – Main, Rhein oder Neckar –, erreicht man die andere Seite mit nur wenig Aufwand und einem kleinen Spaziergang. Aber die Mitte dieser Schiffsreise, dort, von wo aus keine der Küsten sichtbar ist, fühlt sich an wie der Drehpunkt einer Wippe, die kurz davor ist, nach vorn abzukippen; wie der höchste Punkt eines Riesenrads, an dem man innehält, regungslos für einen Moment, bevor die unvermeidliche Talfahrt beginnt. Sie bewegen sich definitiv vorwärts, das bestätigen ihm seine aufgewühlten Innereien, aber es ist unklar, wohin genau. Es schert ihn nicht, solange es nur England ist. Die Weite des Meeres muntert ihn auf, vielleicht bevorzugt er deshalb die längere Route von den Niederlanden aus anstelle der kürzeren von Frankreich oder Belgien. Je größer die augenscheinliche Distanz zwischen Deutschland und England, desto besser.

Er greift nach der Lyrikanthologie, dann überlegt er es sich anders. Möge dieser Moment vom Meer erfüllt sein, das unter ihm wogt, und von der Gischt, die jedes Mal, wenn das Schiff in eine Welle kracht, durch die Luft sprüht, und von den streitenden Möwen über ihm, und möge er so lange, wie es eben geht, andauern. Dieser Gedanke ist kein Gebet, denn die Sprache des Betens hat er nie gelernt. Aber solange er auf diesem Schiff ist, wird nichts von ihm erwartet, und das ist etwas, wofür er wirklich dankbar ist.

Ich stelle mir vor, wie Ernst vorn auf der Fähre sitzt, damit er sein Ziel sehen kann, sobald es am Horizont erscheint. Es ist die optimistischste Möglichkeit, ihn mir vorzustellen. Und er wird Optimismus brauchen, um sich in seiner Zukunft über Wasser zu halten.

Zehntausend Meter in der Luft, 2018

Als ich die Reise in die entgegengesetzte Richtung antrat, war es Abend, es ging nach Osten, weg von der untergehenden Sonne, sodass die Nacht früher kam, als wenn ich auf dem Boden stehen geblieben wäre.

Ich sah aus dem Fenster, um unser Vorankommen zu überprüfen, aber es gab keine Referenzpunkte im leeren Raum, abgesehen vom letzten Schein des Sonnenlichts, das gerade im Südwesten verschwand. Es ließ sich unmöglich sagen, mit welchem Punkt auf dem Land oder dem Wasser unter uns unsere Position korrespondierte, und damit gingen eine Anonymität und Freiheit einher, die mir gefielen.

Als sich der Himmel zu einem Kobaltblau verdunkelte, leuchtete der erste Stern auf, hinter der Flügelspitze, im Nordosten. Ein weiterer Stern tauchte auf, dann ein dritter. Ich fühlte mich wie damals, als ich am Teleskop arbeitete, ehrfürchtig angesichts der allmählichen Enthüllung ferner Sterne an einem dunklen Himmel. Ich wusste nicht, wie die Sterne hießen, die ich vom Flugzeugfenster aus sah, aber das war nicht weiter schlimm, weil ich andere, wichtigere Dinge über sie wusste: woraus sie bestanden und wie sie sterben würden. Und ich kannte den komplizierten Prozess, durch den sie sich im Sterben in neue Elemente verwandeln und weitab ihres Ursprungs durch den Raum verteilt fortbestehen würden.

Der Lärm der vibrierenden Motoren war der einzige Hinweis darauf, dass wir uns wirklich bewegten. Der Flug war ungewöhnlich ruhig. Es fiel tatsächlich schwer zu glauben, dass das Flugzeug je sein Ziel erreichen würde und dass wir uns nicht in einer Art Stillstand hoch über dem Meer befanden. Die Mischung aus mechanischem Surren und den Stimmen der anderen Passagiere lullte mich ein, sodass ich mein direktes Umfeld nur noch halb wahrnahm, und bald dämmerte ich weg, wobei ich mir unterbewusst wünschte, wir könnten einfach immer so weiterreisen, ohne je unser Ziel erreichen zu müssen. Hier, in diesem Niemandsland des Flugzeugs, fühlte ich mich frei von jeder Verantwortung. Nur die Bewegung der Sterne von Ost nach West verriet unser Vorankommen, bis das Flugzeug schließlich in den Sinkflug ging und die Sterne hinter die Wolken zurücktraten, wie sie es immer tun, und wir am Frankfurter Flughafen landeten.

Im Halbschlaf war ich in ein Land zurückgekehrt, das ein äußerliches Abbild meines Halb-hier-halb-dort-Zustandes war. Wo genau war ich – zu Hause oder woanders? Während wir darauf warteten, das Flugzeug verlassen zu können, sah ich nach, ob sich mein Pass in meiner Tasche befand, um mich auf die Grenzkontrolle vorzubereiten; eine Routinemaßnahme, nichts, worüber man wirklich nachdenken musste. Bis mir beim Anblick meines britischen Passes klar wurde, dass er in Zukunft nicht mehr mein einziger sein würde. Bald würde ich zwei haben, und wenn es so weit war, würde ich immer wieder darüber nachdenken müssen, welchen ich benutzen sollte. Welche Identität ich wählen sollte.

Einige Zeit zuvor hatte ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt.

Meinem Großvater Ernst war wie allen anderen deutschen Juden die Staatsbürgerschaft entzogen worden, und das deutsche Grundgesetz garantiert den Nachfahren dieser Juden das Recht, ihre Staatsbürgerschaft »wiederzuerlangen«, als Teil der Wiedergutmachung nach dem Krieg, als Entschädigung für das vom Naziregime begangene Unrecht. Es gab keine Vorbedingungen oder Anforderungen für meinen Antrag. Der übliche Einbürgerungsprozess galt für mich nicht. Um einen deutschen Pass zu bekommen, musste ich weder die Sprache sprechen können noch den Einbürgerungstest über das »Leben in Deutschland« bestehen oder eine Loyalitätserklärung abgeben. Ich musste nur Nachweise darüber vorlegen, dass meine Familie verfolgt worden war.

In den Jahren zuvor hatte ich viel Zeit in Deutschland verbracht. Ich hatte zwei Schreibresidenzen absolviert, einmal in Delmenhorst und später in Heidelberg. Praktisch gesehen war es sinnvoll, den nächsten Schritt zu machen und die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, die mir angeboten wurde, damit ich auch nach dem Brexit noch die Möglichkeit hätte, ungehindert nach Deutschland einzureisen. Mein Partner war begeistert, er sprach von einer kleinen Wohnung irgendwo in Bremen oder Hamburg oder Berlin, Städte, die wir kennen- und lieben gelernt hatten. Mir wurde klar, dass es für ihn ausschließlich um die Zukunft ging. Aber für mich ging es auch um die Vergangenheit, und ich bezweifle, dass irgendein jüdischer Mensch mit deutschen Wurzeln bei diesem Prozess lediglich den administrativen Nutzen sehen kann. Die Beweisstücke, die Papiere von Ernst, die ich meinem Antrag beilegen musste, ließen es nicht zu, dass ich leichtfertig damit umging.

Für eine solche Veränderung hat jeder Mensch seine eigenen Gründe. Meine hatten damit zu tun, dass ich Ernst niemals kennenlernen konnte, er starb, einige Jahre bevor ich geboren wurde. Ich wollte etwas so Wichtiges wie die Staatsbürgerschaft mit ihm teilen und eine Verbindung zu ihm herstellen. Seinetwegen hatte ich diese Möglichkeit, und seinetwegen ergriff ich sie.

Zu meinen Kindheitserinnerungen gehören ein Foto von Ernst als sehr jungem Soldaten und ein Foto von einem Regal voller Bücher, deren Erscheinungsjahre bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Als ich klein war, trug ich sorgsam ein paar Fakten aus seinem Leben zusammen, so wie man Wollfäden für eine noch nicht näher bestimmte Tätigkeit in der Zukunft hortet: Er war der mittlere von drei Brüdern, er arbeitete als Anwalt, und er sammelte gern gebrauchte Bücher. Er diente während des Ersten Weltkriegs im Deutschen Heer an der Westfront, danach während des Zweiten Weltkriegs in der British Army. Erst als ich erwachsen wurde, verstand ich, wie ungewöhnlich das war.

Ich wollte mehr über sein Leben herausfinden, indem ich in denselben Städten lebte wie er einst, und eine fühlbare Verbindung mit Ernst herstellen. Aber würde der neue Pass, zusammen mit meinem familiären Hintergrund und meinen mangelhaften Sprachkenntnissen, ausreichen, um mich deutsch »fühlen« zu können? Und würde ich von anderen auch so gesehen werden?

Zu Beginn meiner Schreibresidenz in Delmenhorst musste ich in einer Bankfiliale ein Konto eröffnen. Ich reichte der Angestellten die ausgefüllten Unterlagen und meinen (britischen) Pass, und sie sagte: »Goldschmidt – das ist ein jüdischer Name.« Es war eine einfache Feststellung, eine scheinbar neutrale Aussage. Aber ich antwortete nicht, und nach einem Moment der Stille fuhr sie fort, meine Unterlagen zu begutachten.

»So wird es also sein?«, dachte ich. Ich war gefühlt erst seit fünf Minuten im Land. Würde ich nun jeden Tag damit konfrontiert werden? Ich hatte nie darüber nachgedacht, dass dieser eine Aspekt meiner Identität für die anderen Menschen hier derart offensichtlich wäre.

Nur wenige Meter von der Bankfiliale entfernt fielen mir zwei Stolpersteine auf, die in den Bürgersteig eingelassen waren, kleine Messingplaketten, die an die Deportation und anschließende Ermordung eines Mannes und seiner Ehefrau im Jahr 1941 erinnerten. Ihr Nachname lautete Goldschmidt. Vielleicht kam die Bankangestellte jeden Tag an diesen Stolpersteinen vorbei. Vielleicht waren die Toten für sie wiederauferstanden, als ich die Bank betreten hatte.

»Die Wiederkehr der Toten« ist eines von vielen Motiven, die Sigmund Freud in seinem Aufsatz »Das Unheimliche« nennt. Mit Blick auf Schelling schreibt er: »Unheimlich sei alles, was ein Geheimnis, im Verborgenen bleiben sollte und hervorgetreten ist.« Es ist etwas Vertrautes, das uns durch den Prozess der Verdrängung entfremdet wurde. Freud bezieht sich auf die psychologische Verdrängung als Mechanismus, der aus dem Vertrauten das Unheimliche macht, aber es zeigt sich auch, dass äußerliche, physische Verdrängung denselben Effekt haben kann. Vielleicht werden Menschen wie ich in Deutschland als unheimlich angesehen, weil wir an vergangene Geschehnisse erinnern. Ziemlich unangenehm, gelinde gesagt.

Hier in Deutschland bin ich weder eine ignorante Fremde noch eine echte Einheimische. Meine Beziehung zu meinem Umfeld gleicht einer Rekonstruktion: nach vorangegangener Zerstörung erst jetzt wiederhergestellt. Ich habe meine Staatsbürgerschaft, die ich die ganze Zeit über hätte besitzen sollen, »wiedererlangt«, und folglich (und logischerweise) ist Deutschland für mich keine neue Heimat, sondern etwas, das immer meine Heimat war – auch wenn ich sie nicht kannte. Wenn es keine neue Heimat ist, dann kehre ich in gewisser Weise in eine alte Heimat zurück. Ich bin also einerseits zwar eine Fremde, aber gleichzeitig auch ein lange verschollenes Familienmitglied – Odysseus, der nach Ithaka zurückkehrt. In Großbritannien ist mein Name einfach ein deutscher, während ihn die Menschen hier in Deutschland als jüdisch identifizieren. Deshalb fällt es mir schwer, meine Anwesenheit in Deutschland als etwas anderes zu sehen als die Wiederkehr einer Toten. Würde hier ein normales Leben möglich sein, und wie würde es aussehen? Ich fand diese Fragen über das Schlingern und Schleudern der Identität sowohl verstörend als auch unwiderstehlich. Es wäre ein Experiment. Und ich bin ausgebildete Wissenschaftlerin, ich kenne mich damit aus, wie man Experimente durchführt.

Also kam ich zurück nach Deutschland, fest entschlossen, in Ernsts Fußstapfen zu treten und herauszufinden, wie es sich anfühlt, das Leben einer Deutschen zu führen, die sich nicht einordnen lässt und die auch ein bisschen unheimlich ist.

Der Prozess

Putney, 2017

Den größten Teil meiner Kindheit verbrachte ich südlich der Themse an einem Ort, an dem es möglich war und ist, über einen Anleger an Bord eines Schiffs zu gehen und mitten durch London zu fahren, bis nach Greenwich, ohne dass irgendetwas diese Reise von West nach Ost behindern würde. Jedes Mal, wenn ich dort entlangfuhr, schloss ich die Augen, um besser wahrzunehmen, wie sich mein Körper in steter Bewegung befand und nie zur Ruhe kam, während er die ratternde Geschäftigkeit der Maschinen und das langsame Klatschen des Wassers an die Bordwand aufnahm. Und während dieser einstündigen Reise gewöhnte ich mich jedes Mal so sehr an diese stete Bewegung, dass mir der folgende Stillstand beim Erreichen unseres Ziels fremd erschien, mich der Boden unter den Füßen irritierte und ein Verlustgefühl bei mir auslöste.

Das letzte Mal, als ich diese Reise antrat, war mein Ziel das Observatorium auf dem Hügel hinter dem Royal Naval College im Greenwich Park gewesen. Beim Erklimmen dieses kleinen, aber steilen Hügels rief das Muskelgedächtnis Erinnerungen an einen anderen Hügel, sehr viel weiter nördlich, mit einem ähnlichen Observatorium auf seiner Kuppe hervor.

Durch den Innenhof des Observatoriums in Greenwich wurde ein Messingstreifen verlegt, der an eine Bahnschiene erinnert, die nirgendwo hinführt. Es ist der Nullmeridian, von dem aus alle Längengrade der Erde festgelegt wurden, aber anders als Norden und Süden ist es ein konstruierter, ein willkürlicher Punkt. Und während ich den Touristen dabei zusehe, wie sie ihre Füße rechts und links neben dem Messingstreifen platzieren, kann ich ihn mir doch als physisches Objekt vorstellen, und ebenso als eher theoretisches Konzept, das als Strich auf einem Diagramm den Globus aufteilt. Zu Beginn meines Astronomiestudiums musste ich die verschiedenen Methoden lernen, mit denen sich die Sternpositionen bestimmen lassen. Mein Lehrbuch stellte die Erde als eine glatte, strukturlose Sphäre dar. Die unterschiedlichen Koordinatensysteme ragten in den Himmel hinein, verknüpften die Erdoberfläche mit seiner Umgebung und vertäuten sie mit dem Weltraum. Wie ein Ballon oder ein Boot waren wir durch sie mit etwas dort draußen verbunden.

Mittlerweile komme ich nur noch nach Putney, um meine Familie zu besuchen, und dieses Mal bin ich bei meinem Vater, damit wir uns gemeinsam um die Bewerbung für unsere Staatsbürgerschaft kümmern. Wir haben bereits das notwendige Formular von der Website der Deutschen Botschaft heruntergeladen, und jetzt lesen wir die Fragen durch. Das Formular ist kurz, es hat nur zwei Seiten. Wir sollen den Nachweis erbringen, dass Ernst ein deutscher Staatsbürger war, dass er jüdisch war und dass er nicht vor November 1941 die britische Staatsangehörigkeit angenommen hatte; ab diesem Zeitpunkt wurde deutschen Juden während des »Dritten Reichs« die Staatsangehörigkeit entzogen, sobald sie die Staatsgrenze überschritten, und sie wurden staatenlos. (Dies galt auch für deportierte Juden, da die besetzten Gebiete im Osten als »Ausland im Sinne dieser Verordnung« deklariert wurden.) Das Formular verdichtet und presst unsere Familiengeschichte in ordentliche Kästchen, die mit Daten und Ortsangaben vervollständigt werden. Die Begrifflichkeiten sind mit Bedacht gewählt, man bezieht sich auf die jüdische »Religion« und vermeidet die grausame Naziterminologie, die Erwähnung des Wortes »Rasse«.

Wir haben den erforderlichen Nachweis. Mein Vater hat Ernsts deutschen Pass aus den späten 1930er Jahren gefunden. Ein kleines, abgenutztes khakifarbenes Dokument, auf dessen Vorderseite ein runder Stempel mit einem Adler zu sehen ist, der ein Hakenkreuz in seinen Krallen trägt. In der oberen linken Ecke prangt ein großes rotes »J«.

Das Dokument ist ein Portal, das es der Vergangenheit erlaubt, in die Gegenwart vorzudringen, direkt in unsere Küche, in der dank Radio Swiss klassische Musik läuft, begleitet vom Bass der Spülmaschine. Draußen kümmert sich meine Stiefmutter um Gladiolen, die aus von ihrem Vater geerbten Blumenzwiebeln gewachsen sind. Jedes Jahr werden sie so groß, dass sie sich nicht mehr von selbst aufrecht halten können, und sie muss die Gladiolen an Holzstöcke binden, damit sie nicht brechen oder knicken.

Wir öffnen Ernsts Pass nicht. »Kaffee?«, fragt einer von uns, und wir sind froh über die Ablenkung und kochen und trinken Kaffee und lesen uns noch einmal das Infoblatt durch, das zu dem Formular gehört.

Auf dem Infoblatt steht gleich zu Anfang: »Frühere Deutsche können sich wieder auf ihre frühere Staatsangehörigkeit berufen, wenn ihnen während der Zeit des NS-Regimes die deutsche Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen wurde. Dies gilt auch für deren Abkömmlinge.« Dies trat mit Gründung der BRD 1949 in Kraft und ist Teil des Grundgesetzes.

Aber als wir unseren Kaffee ausgetrunken haben, liegt der Pass immer noch dort, und es muss etwas damit geschehen. Er erzeugt einen krassen Bruch zu unserer Umgebung. Mich mit ihm auf fast wissenschaftliche Weise auseinanderzusetzen, ist vielleicht die einzige Möglichkeit, um innerlich Distanz bewahren zu können. Vielleicht kann sich jedes Detail – die Farbe des Papiers, die Handschrift, die Schriftart der gedruckten Buchstaben, sogar der Winkel des Hakenkreuz tragenden Adlers – durch meinen objektiven und unvoreingenommenen Blick von schwerem Material in gewichtslose Information verwandeln, die dem Staatsbürgerschaftsformular angemessen ist. Wenn ich auf jedes noch so kleine Detail achte, jeden Tintenfleck, jede rostige Heftklammer, jeden schiefen Buchstaben, kann ich mich vielleicht dem Wesen der ausstellenden Behörde entziehen.

Also gut. Eins nach dem anderen. Fangen wir mit der Vorderseite an:

Die gedruckten Wörter »Deutsches Reich« und der aufgedruckte Reichsadler.

»Reisepass«.

»Nr.« (und in schwarzblauer Tinte): 1873/36.

»Name des Passinhabers«: Dr. jur. Ernst Goldschmidt (in Tinte).

Ein Stempel: »Vorname hinzugefügt«: Israel (in Tinte) und ein weiterer Stempel: »2. Feb. 1939«.

Noch ein Adler, der das Hakenkreuz trägt, und rundhe-rum steht »Deutsche Botschaft in London«.

In der oberen linken Ecke das »J« mit Datum: »2. Feb. 1939«.

Der Pass wurde 1936 von der Deutschen Botschaft in London ausgestellt – und das ist das erste Rätsel: Warum wurde dieser Pass in London und nicht in Deutschland ausgestellt?

Mein Vater hebt die Schultern, als ich ihn danach frage.

Der Buchstabe »J«, der am 2. Februar 1939 auf seinen Pass gestempelt wurde, klassifiziert Ernst als Juden. Ebenfalls an diesem Tag wurde »Israel« seinem Namen hinzugefügt – wie bei allen jüdischen Männern gemäß einem Gesetz, das Ende 1938 verabschiedet worden war. Korrespondierend dazu wurde bei allen jüdischen Frauen »Sara« hinzugefügt. Ein Gesetz, um zu demütigen, um die Juden daran zu erinnern, dass sie sogar das Recht auf ihren eigenen Namen verloren hatten.

Ich öffne den Pass. Innen ist ein Foto von Ernst: ein Mann mittleren Alters in einem hellen Anzug und mit einer dunkleren Krawatte. Eine kleine, runde Brille, glatt rasiert, ordentlich gekämmt, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Er späht argwöhnisch in die Kamera und erahnt offenbar die Zukunft, in der ein ganzes Aufgebot an Amtspersonen über ihn richten wird. Er sieht aus wie das geisterhafte Abbild meines Vaters, aber ich habe nicht das Gefühl, dies laut sagen zu können.

Eigentlich erinnert mich das Foto an jene von August Sander: Sander hatte Menschen der neuen demokratischen Weimarer Republik in den 1920er und 1930er Jahren fotografiert und katalogisiert. Zirkusakrobaten, Prostituierte, Bauarbeiter, Künstlerinnen und Bürokraten, alle wurden von Sander auf objektive und quasiwissenschaftliche Weise abgelichtet. Dabei verzichtete er auf jegliche Kommentare bezüglich der Wahl, die die Fotografierten für ihr Leben und ihren Beruf getroffen hatten, oder bezüglich der Wahl, die andere Leute getroffen hatten und von der die Menschen auf den Fotos betroffen waren.

Ich will das Foto von Ernst näher betrachten, jedes Detail daran erscheint mir wichtig, weil es alles ist, was ich habe, alles, was ich aus dieser Zeit über ihn wissen kann. Aber als ich das Foto ansehe, kann ich nicht anders, als an die vielen Nazi-Beamten zu denken, die es ebenfalls angesehen haben müssen, um dann den Blick auf ihn zu richten, während er vor ihnen stand. Waren ihnen auch die breite Stirn aufgefallen, die eher vollen Wangen und die müden Augen, so wie mir? Von der eingehenden Prüfung seines Bildes wird mir schrecklich unwohl. Obwohl ich ein Viertel meiner DNS mit ihm teile, will ich ihn nicht als Ansammlung von Eigenschaften sehen, die sich identifizieren und quantifizieren lassen.

Aber ich wurde dazu ausgebildet, Bilder zu analysieren. Als Astronomin habe ich zu Galaxien geforscht, die so weit entfernt sind, dass es niemals physische Proben von ihnen geben kann. Bilder sind das Einzige, was wir jemals von ihnen haben werden. Ihr Licht erreicht die Erde noch, wenn sie schon lange erloschen sind und nicht mehr existieren. Wir sehen sie nur, wie sie vor vielen Milliarden Jahren gewesen sind. Für mich sind Bilder Erkenntnisquellen, und mir wurde beigebracht, sie unvoreingenommen zu untersuchen. Bis ich mich dem Foto von Ernst in seinem deutschen Pass gegenübersehe.

Ein paar der Menschen, die August Sander fotografierte, haben keinen offensichtlichen oder kenntlich gemachten Beruf. Es handelt sich um junge Frauen, ältere Männer und sogar Kinder, die keinerlei besondere körperliche Merkmale teilen. Alle diese Fotos tragen denselben Titel: »Verfolgte«.

Meine Stiefmutter ist mit ihrer Gartenarbeit fertig, in der Küche ist es still, und der Kaffee ist längst ausgetrunken. Wir müssen weitermachen.

Ernst starb, als mein Vater noch jung war, vielleicht ist dieser Prozess für ihn eine Möglichkeit, eine Verbindung zu dem Mann herzustellen, den er im Erwachsenenalter nicht mehr erleben konnte. Im Deutschen bedeutet das Wort »Prozess« sowohl Hergang als auch Gerichtsverfahren. Niemand erwartet, dass es leicht wird.

Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wann ich herausfand, dass wir beide Anspruch auf diese Staatsbürgerschaft haben. Diese Möglichkeit schien sich ganz langsam in mein Bewusstsein geschoben zu haben. Zögerlich schlug ich es meinem Vater vor.

»Ich denke, er würde dem zustimmen«, hat mein Vater nun schon einige Male gesagt, wahrscheinlich um sich selbst, aber auch mich zu beruhigen. »Er hasste die Deutschen nicht. Er sagte, einige waren sehr nett zu ihm, selbst als es richtig schlimm geworden war. Seine Sekretärin zum Beispiel. Er hat mir erzählt, dass sie ihm geholfen hat.«

Ich versuche, mir diese unbekannte Frau vorzustellen, eine Angestellte am Oberlandesgericht in Frankfurt am Main Mitte der 1930er Jahre. Gab sie ihm Geld, oder half sie ihm mit seiner Ausreise? Vielleicht hat sie ihn auch einfach nur weiterhin wie einen Menschen behandelt, als die Gesetzeslage ihm und anderen Juden längst grundlegende Menschenrechte verweigerte.

Während wir langsam und still die Seiten des Passes umblättern, wird mir klar, dass ich ihn mir am besten zweigeteilt vorstelle. Ein paar Angaben durch die deutschen Behörden, gefolgt von ein paar Angaben durch die britische Einwanderungsbehörde. Die deutschen Angaben sind sehr viel leichter zu verstehen als die britischen, weil es von Letzteren so viele gibt.

Der Pass wurde im November 1936 ausgestellt und war ursprünglich nur sechs Monate gültig, wurde dann aber viermal verlängert. 1940 hatte Deutschland wegen des Kriegs keine diplomatische Präsenz mehr im Vereinigten Königreich, und die Schweiz war zur »Schutzmacht« deutscher Staatsbürger geworden. Der Pass war ordnungsgemäß von der Schweizerischen Gesandtschaft bis 1941 verlängert worden. Danach erachtete das »Dritte Reich« Ernst nicht mehr als deutschen Staatsbürger, wodurch er das Recht auf einen Pass verlor.

Jedes Mal, wenn er die Deutsche Botschaft aufsuchte, um seinen Pass verlängern zu lassen, hatte er in ein weißes Stuckgebäude gehen müssen, in der Nähe von The Mall, der Prachtstraße, die zum Buckingham Palace führt. Einige Jahre nachdem das Gebäude nicht mehr als Botschaft genutzt wurde, zog die Royal Society ein. Die renommierteste Wissenschaftsgesellschaft Großbritanniens war 1660 gegründet worden, und Isaac Newton war einer ihrer ersten Präsidenten. Auch ich selbst war mehrere Male dort, saß in eleganten Räumen, von denen man auf die mit Bäumen gesäumte Mall sehen konnte, und lauschte Seminaren über Kosmologie und Dunkle Materie. Mir war nicht annähernd bewusst, dass sich meine Wege mit denen von Ernst kreuzten, jedenfalls räumlich, wenn schon nicht zeitlich. Ich hatte die viele Milliarden Jahre alte Geschichte des Universums mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, die Geschichte dieses Gebäudes und damit auch die Geschichte meiner eigenen Familie, die sich darin einige Jahrzehnte zuvor abgespielt hatte, aber schlicht ignoriert.

Die offiziellen britischen Angaben im Pass sind zugleich auch eine Reihe von Daten und Zeiträumen.

»Erlaubnis, in Harwich an Land zu gehen, am:« 12. Sept. 1936. »Unter der Bedingung, dass der Inhaber nicht länger im Vereinigten Königreich bleibt als« ein Monat »und keiner Beschäftigung nachgeht, weder bezahlt noch unbezahlt.« (Diese Angabe befindet sich auf einer zusätzlichen Seite, vermutlich aus einem vorherigen Pass, die in den hinteren Teil dieses Passes eingeklebt wurde.)

»Die beigefügte Bedingung bezüglich der Erlaubnis, an Land zu gehen, wird hiermit insofern abgeändert, als dass der Inhaber angehalten ist, nicht länger im Vereinigten Königreich zu bleiben als:« 22. Dezember 1936.

»Die beigefügte Bedingung bezüglich der Erlaubnis, an Land zu gehen, wird hiermit insofern abgeändert, als dass der Inhaber angehalten ist, (i) nicht länger im Vereinigten Königreich zu bleiben als:« 2. Februar 1937 und »(ii) keiner Beschäftigung im Vereinigten Königreich nachzugehen, weder bezahlt noch unbezahlt.«

»Die beigefügte Bedingung bezüglich der Erlaubnis, an Land zu gehen, wird hiermit insofern abgeändert, als dass der Inhaber angehalten ist, nicht länger im Vereinigten Königreich zu bleiben als:« 31. Juli 1937.

»Die beigefügte Bedingung bezüglich der Erlaubnis, an Land zu gehen, wird hiermit insofern abgeändert, als dass der Inhaber angehalten ist, (i) nicht länger im Vereinigten Königreich zu bleiben als:« 31. August 1937 und »(ii) keiner Beschäftigung im Vereinigten Königreich nachzugehen, weder bezahlt noch unbezahlt.«

Und so geht es weiter:

»Erlaubnis, in Harwich an Land zu gehen, am:« 5. Sept. 1937. »Unter der Bedingung, dass der Inhaber nicht länger im Vereinigten Königreich bleibt als« vierzehn Tage »und keiner Beschäftigung nachgeht, weder bezahlt noch unbezahlt.«

»Die beigefügte Bedingung bezüglich der Erlaubnis, an Land zu gehen, wird hiermit insofern abgeändert, als dass die Abreise aus dem Vereinigten Königreich spätestens zu erfolgen hat am:« 31. Dezember 1937.

»Die beigefügte Bedingung bezüglich der Erlaubnis, an Land zu gehen, wird hiermit insofern abgeändert, als dass die Abreise aus dem Vereinigten Königreich spätestens zu erfolgen hat am:« 30. April 1938.

Und weiter:

»Erlaubnis, in Newhaven an Land zu gehen, am:« 6. Sept. 1938. »Unter der Bedingung, dass der Inhaber nicht länger im Vereinigten Königreich bleibt als« nach dem 20. Januar 1939.

»Vorstellig im Auswärtigen Amt London. Visum gültig für alle Reisen in das Vereinigte Königreich bis zum:« 20. Januar 1939.

»Die beigefügte Bedingung bezüglich der Erlaubnis, an Land zu gehen, wird hiermit insofern abgeändert, als dass die Abreise aus dem Vereinigten Königreich spätestens zu erfolgen hat am:« 20. September 1938.

»Die beigefügte Bedingung bezüglich der Erlaubnis, an Land zu gehen, wird hiermit insofern abgeändert, als dass die Abreise aus dem Vereinigten Königreich spätestens zu erfolgen hat am:« 20. Januar 1939.

»Die beigefügte Bedingung bezüglich der Erlaubnis, an Land zu gehen, wird hiermit insofern abgeändert, als dass die Abreise aus dem Vereinigten Königreich spätestens zu erfolgen hat am:« 20. Mai 1939.

»Die beigefügte Bedingung bezüglich der Erlaubnis, an Land zu gehen, wird hiermit insofern abgeändert, als dass die Abreise aus dem Vereinigten Königreich spätestens zu erfolgen hat am:« 20. Mai 1940.

Aber obwohl mein Vater und ich uns langsam von einem verblassten Stempel zum nächsten arbeiten und jeden einzelnen genau betrachten, fällt es uns immer noch schwer, Ernsts Reisen zwischen Deutschland und England genau nachzuvollziehen. Der Pass zeigt drei Stempel von den britischen Einwanderungsbehörden aus den Jahren 1936, 1937 und 1938. Bei jeder Ankunft erhielt Ernst zunächst die Erlaubnis, zwischen vierzehn Tagen und vier Monaten zu bleiben, und konnte diese Aufenthaltserlaubnis, sobald er in London war, mehrfach verlängern. Was vermutlich bedeutet, dass er dreimal nach Großbritannien eingereist und nach 1938 dauerhaft geblieben war. Aber sicher wissen wir es nicht.

Während ich all das lese und dabei versuche, die achtzig Jahre alten Stempel in dem Pass zu entziffern, wird mir klar, dass ich deutlich weniger über die Reisen von Ernst als über Einsteins komplizierte Reisebewegungen weiß.

Einstein wurde 1879 in Ulm geboren, wuchs in München auf und zog mit sechzehn zunächst nach Italien und dann weiter in die Schweiz. Er gab seine württembergische Staatsbürgerschaft auf und blieb zunächst staatenlos, um sich dem Militärdienst, der damals für alle jungen Männer in Deutschland verpflichtend war, zu entziehen. Nach seinem Abschluss am Polytechnikum Zürich bekam er weder dort noch an anderen Universitäten eine Assistenzstelle und zog 1901 nach Bern, wo er im Patentamt arbeitete.

1905 wird oft als Einsteins annus mirabilis, sein Wunderjahr, bezeichnet, weil er in diesem einen Jahr fünf akademische Arbeiten veröffentlichte, die die moderne Physik revolutionierten. Daraufhin habilitierte er, erhielt Lehraufträge und Professuren und schließlich einen Ruf der Berliner Universität, dem er 1914 folgte. Er nahm die preußische Staatsbürgerschaft an und blieb bis Ende 1932 in Berlin. In jenem Jahr trat er glücklicherweise eine Vorlesungsreise in die Vereinigten Staaten an. Während der »Machtergreifung« der Nazis befand er sich also in Amerika, blieb dann dort und lehrte fortan am Institute for Advanced Study in Princeton. Erneut gab er eine deutsche Staatsbürgerschaft ab, diesmal die preußische, und wurde 1940 US-amerikanischer Staatsbürger. Er kehrte nie mehr nach Deutschland zurück.

Die komplizierten Einträge in Ernsts Reisepass und die Schwierigkeiten, seine Reisebewegungen nachzuvollziehen, machen mir deutlich, dass so einiges, was ich bislang als »Fakten« akzeptiert hatte, wenig mehr war als unhinterfragte Spekulation. Ich hatte mir immer vorgestellt, dass es eine einzige Reise war, die er in den späten 1930er Jahren von Deutschland nach England antrat, so, als würde man zwei Punkte mit einem Lineal verbinden. Ich hatte nie daran gezweifelt, dass diese Reise so präzise und ruhig verlaufen sein musste wie eine Rechenaufgabe.

Aber wenn ich mir jetzt diesen Pass ansehe, erhasche ich einen Blick auf die Unsicherheiten, die jede einzelne dieser Reisen, jede erneute Ankunft in Großbritannien mit sich brachte. Bei seiner ersten Ankunft erhielt er die Erlaubnis, einen einzigen Monat bleiben zu dürfen. Jedes Mal, wenn er eine Verlängerung beantragte, musste er erneut bei den britischen Behörden vorstellig werden. Wie wahrscheinlich (oder vielmehr: wie unwahrscheinlich) wäre es gewesen, dass sein Antrag abgelehnt und er zurück nach Deutschland geschickt wurde? Ungefähr fünfzigtausend deutschen und österreichischen Juden gelang es, nach Großbritannien zu fliehen und dort aufgenommen zu werden. Unzähligen mehr wurde die Einreise verweigert, vor allem, wenn sie niemanden in Großbritannien hatten, der für sie bürgte und versichern konnte, dass sie keinerlei finanzielle Last für den Staat darstellen würden. Denn das war damals eine Grundvoraussetzung.

Ich habe so viele Berichte von heutigen Geflüchteten über die langen Routen gelesen, die sie nehmen mussten, um an sichere Orte zu gelangen, darüber, wie sie ständig reisen und warten mussten, reisen und warten, manchmal im Zickzack durch mehrere Länder, wie sie gezwungen waren, in völliger Ungewissheit in verschiedenen Camps zu vegetieren, bevor es weiterging. Und doch war ich davon ausgegangen, dass es Ernst mit einer einzelnen, mühelosen Reise gelungen war auszuwandern, und nie war mir in den Sinn gekommen, dass er zwischen England und Deutschland hatte hin- und herreisen müssen. Und mit der Einführung immer neuer Restriktionen für Juden in Deutschland musste jede weitere Reise noch schwieriger und gefährlicher gewesen sein als die vorherige.

In gewisser Weise ist es leichter, mit dem vorderen Teil des Passes und den bloßen Grausamkeiten des Nationalsozialismus klarzukommen. Der hintere Teil, der verdeutlicht, dass ein Aufenthalt in Großbritannien nur in kurzen Zeitabschnitten von Wochen oder Monaten erlaubt war und also immer wieder abgebrochen werden musste, widerspricht meiner Annahme des Verwurzeltseins so sehr, dass mir davon ganz schwindelig wird.

Vielleicht liegt es an meiner wissenschaftlichen Ausbildung, dass ich mir die Komplexität von Ernsts Emigration aus Deutschland nie richtig bewusst gemacht habe. Konfrontiert mit einer Information, die einer Einordnung oder einer Erklärung bedarf, habe ich gelernt, die geradlinigste Schlussforderung zu ziehen. Wissenschaftler folgen dem Prinzip von Ockhams Rasiermesser: Um die eigenen Beobachtungen zu erklären, sollte man die entsprechende Hypothese so einfach wie möglich halten und nichts Unnötiges hinzufügen. Das kommt Wissenschaftlern in der Regel zugute. Aber für mich ist Ockhams Rasiermesser stumpf geworden, und die Art zu denken, die mir beigebracht wurde, um ausgehend von begrenzten Informationen Rückschlüsse zu ziehen und Mutmaßungen anzustellen, erscheint mir nun unangemessen. Es fühlt sich an, als wäre ich moralisch gescheitert, und ich schäme mich. Welche weiteren Geheimnisse habe ich übersehen, welche anderen komplexen Zusammenhänge sind mir entgangen?

Ich bin nicht allein dafür verantwortlich, über viele Aspekte der Vergangenheit wurde schlicht nicht gesprochen. Ich habe Ernst nie kennengelernt, aber ich stand meiner Großmutter Lisl sehr nah, die nach dem Anschluss Österreichs im Jahr 1938 nach London floh, wo sie bis zu ihrem Tod 1992 gelebt hat. Sie war stolz darauf, dass das Englische zu der Sprache geworden war, in der sie dachte, sogar träumte, obwohl sie bei ihrer Ankunft die Sprache nicht beherrscht hatte. Sie war nicht sonderlich glücklich, als ich mich entschloss, in der Schule Deutsch zu lernen, aber noch weniger gefiel es ihr, dass ich nie auch nur ein Wort von dem verstand, was sie in ihrer Muttersprache zu mir sagte. Der starke Wiener Dialekt unterschied sich zu sehr von dem, was ich gelernt hatte. Ich kannte nur Hochdeutsch.

Sie war ihr ganzes Leben lang eine starke Raucherin, nie traf man sie ohne Zigarette an. Wenn sie nicht rauchte, hustete sie, bis man bei ihr eine Lungenerkrankung diagnostizierte und sie die Zigaretten in den Müll warf.

Nach ihrem Tod entdeckten wir ein Büchlein, das ihr das German Jewish Aid Committee bei ihrer Ankunft ausgehändigt hatte: »Hilfreiche Informationen und Richtlinien für alle Flüchtlinge«. Auf Seite dreizehn steht: »Sprechen Sie nicht Deutsch in den Straßen, in Verkehrsmitteln oder sonst in der Öffentlichkeit, wie z. B. in Restaurants. Sprechen Sie lieber stockend Englisch als fließend Deutsch – und sprechen Sie nicht laut.« (Die Kursivierung entspricht dem Original.)

Sprich leise und lieber in einer fremden als in deiner Muttersprache. Steck dir eine Zigarette zwischen die Lippen und rauche. Huste. Alles Mittel, um nicht über etwas zu sprechen, das am Rand schwebt, nie richtig sichtbar, aber immer gegenwärtig. Etwas, das mir in jüngsten Jahren schon bewusst war. Aber auch Objekte am Rand des Blickfelds können sich nach und nach bemerkbar machen; wenn man einen leuchtschwachen Stern betrachten will, muss man sich antrainieren, ihn nicht direkt anzusehen, man muss daran vorbeischauen und den blinden Fleck hinten im Auge meiden. Man benötigt Zeit und Übung, weil es sehr schwer ist, den Instinkt zu überwinden, das Objekt, dem man seine Aufmerksamkeit schenken will, direkt anzusehen. Schafft man es dann endlich, sieht man mehr.

Natürlich redete sie. Sie sprach über andere Dinge, zum Beispiel über ihre Kindheit in Wien nach dem Ersten Weltkrieg und während der Hyperinflation. Sie erzählte mir von dem Taschengeld, das sie jede Woche bekam, und dass sie damit, so schnell sie konnte, in die Läden rennen musste, weil das Geld, noch während sie unterwegs war, an Wert verlor. Von ihrem Taschengeld kaufte sie Stanniol, weil es wertvoller war als das Geld selbst, und es gelang ihr, dass es wie ein Spaß klang, wenn sie mir davon erzählte, fast wie ein Spiel, zumindest stellte ich es mir als Kind so vor. Sie erzählte mir auch, dass sie 1919, nach Österreichs Niederlage im Ersten Weltkrieg und der folgenden Abdankung der Habsburger, in der Schule von ihren Lehrern angewiesen worden war, das Porträt des alten Kaisers Franz Joseph I. auf dem Frontispiz ihrer Schulbücher herauszureißen. Sie wollte aber ihre Bücher nicht auf diese Art verunstalten und fragte ihren Vater, was sie tun sollte. Er riet ihr, den Kaiser dort zu lassen, das würde schon keinen Schaden anrichten. Aber sie erzählte mir nie von den Unruhen, der Gewalt, den politischen Attentaten, dem ständigen Antisemitismus oder dem langsam erstarkenden Faschismus, der die schwache Demokratie der neuen Republik schließlich überrollte.

Lisl kochte oft österreichische Gerichte wie Apfelstrudel und Schinkenfleckerl, aber ich kann nicht sagen, ob sie es auch genoss, sie zu essen. Vielleicht fand sie einfach die Vorbereitung beruhigend, das monotone Schnippeln und Rühren. Vielleicht schmeckten die Gerichte denen ihrer Mutter nicht ähnlich genug, vielleicht aber auch zu ähnlich. Vielleicht musste sie dann zu sehr an alles denken, was sie verloren hatte.

Ich erinnere mich an zwei Fotos in ihrer Wohnung. Das eine war das Foto von Ernst in seiner feldgrauen Uniform aus dem Ersten Weltkrieg; es war markant im Wohnzimmer zur Schau gestellt. Das andere war ein Zeitungsausschnitt und hing in ihrem Schlafzimmer. Es zeigte einen kleinen Jungen, der die Hände hochhielt, um sich einem Soldaten zu ergeben, der mit seinem Gewehr auf ihn zielte. Andere Kinder und Frauen standen um ihn herum, im Hintergrund weitere Soldaten. Über dem Foto stand in dicken schwarzen Buchstaben »The Observer«, auf Deutsch: der Beobachter. Als Kind verfolgte mich die Vorstellung eines allsehenden und alles erfassenden Beobachters, bis ich herausfand, dass es sich bloß um den Namen der Zeitung handelte. Niemand sprach je über den Jungen auf dem Foto. Ich wusste nicht, wer er war, aber ich wusste, dass ich niemals danach fragen durfte.

Auf dem Antragsformular für die Staatsbürgerschaft sollen wir unsere Religion eintragen, zwei Möglichkeiten werden angeboten: »jüdisch« oder »andere«.

Mein Vater und ich sehen uns an. Ich weiß, dass er tief verinnerlichte Vorbehalte hat, sich selbst in irgendeinem offiziellen Kontext, und ganz besonders in einem deutschen, als jüdisch zu definieren, und wir sind überhaupt keine religiöse Familie. Aber auf dem Formular wird auch danach gefragt, ob mein Großvater jüdisch war, und weil er aus diesem Grund seine Staatsbürgerschaft verlor, müssen wir dieses Kästchen natürlich ankreuzen. Also definieren wir uns ebenfalls als jüdisch. Es ist vermutlich das erste Mal, dass ich dies ganz offiziell tue.

Ich weiß so gut wie nichts darüber, was es bedeutet, jüdisch zu sein, ich wurde bewusst so erzogen, dass mir dieser Aspekt unserer familiären Identität nicht übermäßig ins Bewusstsein drang, obwohl es überall Anzeichen dafür gab, wenn man nur genau genug hinsah. Die Schachtel mit den alten, abgenutzten Gebetsriemen in einer Schublade. Ein winziger Davidstern an einem Bettelarmband. Eine Menora auf einer Anrichte. Objekte, die ihre Bedeutung verschwiegen, weil sie selbst nicht sprechen konnten und auch sonst niemand für sie sprach.

Wieder in Edinburgh, gehe ich mit dem ausgefüllten Formular zum deutschen Konsulat. Ich wollte vorab einen Termin ausmachen, aber Termine werden nur für ganz bestimmte Anliegen vergeben, und der Antrag auf Staatsbürgerschaft scheint nicht dazuzugehören. Also muss ich wohl einfach dort auftauchen, was mir irritierend planlos vorkommt, aber es geht nicht anders. Wie so oft ist es windig in Edinburgh, und ich sitze auf dem Oberdeck des Busses, um zu sehen, wie das Meer im Firth of Forth wogt und die Möwen vom Wind herumgewirbelt werden. Ich halte die Tüte mit den Unterlagen in der Hand. Die gesamte bekannte Geschichte der Familie meines Großvaters steckt in dieser dünnen Plastiktüte. Mein Griff wird fester.

Das Konsulat befindet sich in einem eleganten Reihenhaus in einer für die New Town typischen Straße. Mit seinen flatternden schwarz-rot-goldenen Fahnen ist es bereits aus der Ferne gut zu erkennen. Auf dem Weg dorthin muss ich die Plastiktüte fest an den Körper gepresst halten, um sie vor den Windböen zu schützen. Am Eingang spreche ich mit einer Frau vom Sicherheitspersonal. Sie wirkt erstaunt, als ich versuche, ihr zu erklären, warum ich hier bin, aber dann geht sie rein, um jemanden zu holen, der mir behilflich sein könnte. Ich darf in einem holzgetäfelten Raum warten, in dem ein Porträt hängt – viel zu weit oben, als dass man erkennen könnte, wen es zeigt. Eine gläserne Wand mit einer Luke darin und eine Sicherheitsschleuse, die denen an Flughäfen ähnelt, trennen die Wartenden in diesem Raum vom Rest des Konsulats. Bei allen außer mir scheint es sich um Nicht-EU-Studierende zu handeln, die ein Schengen-Visum beantragen, um ihr Studium in Deutschland fortzusetzen, und alle paar Minuten ruft jemand von der anderen Seite der Glaswand einen von ihnen an die Luke. Jeder Studierende wird aufgefordert, die Fingerkuppen der rechten Hand erst auf ein Stempelkissen zu drücken und dann auf ein offizielles Formular: ein Aufeinandertreffen von Körpern mit der Bürokratie.

Im Ausweis meines Großvaters findet sich eine kurze Beschreibung von ihm: ovales Gesicht, schwarzes Haar, mittelgroße Statur, blaugraue Augen – wobei es sich da um die Korrektur einer vorherigen Beschreibung seiner Augen handelt, die durchgestrichen wurde. Ich habe lange versucht, dieses durchgestrichene Wort zu entziffern. Seine Unterschrift unter dem Foto ist kantig und präzise.

Ich sehe zu, wie einer nach dem anderen an die Reihe kommt, und die Zeit vergeht. Ich merke, dass ich sehr nervös bin, weil ich keine Ahnung habe, was mich erwartet. Wird man mich ernst nehmen? Ich weiß nicht, warum ich daran zweifle, bis mir klar wird, was es bedeutet, wenn mein Antrag von den deutschen Behörden anerkannt wird: dass mein Großvater tatsächlich ein Opfer des Nationalsozialismus war. Aus mehreren Gründen fühle ich mich sehr unwohl damit, mir diesen Umstand einzugestehen, nicht zuletzt, weil in meiner Familie niemals offen darüber gesprochen wurde.

Die Studierenden wirken ebenfalls nervös. Ich will etwas zu ihnen sagen, weiß aber nicht, was angemessen wäre.

Nach ungefähr einer halben Stunde kommt schließlich eine Frau durch die Sicherheitssperre, gibt mir ein Zeichen, und ich stehe auf.

»Was genau wollen Sie denn?«, fragt sie.