Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

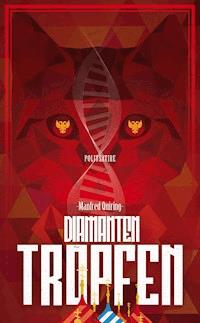

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch wirft einen satirischen Blick auf das aktuelle Russland. Dabei ist es mit seiner abstrusen Story oft näher an der russischen Realität als so manche schwerblütige Analyse. Schurik, der junge russische "Reproduktionswissenschaftler", forscht erfolgreich auf dem Gebiet der menschlichen Fortpflanzung. Er sieht sich kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Der Haken: Die Sache ist noch nicht spruchreif. Doch Unüberlegtheit, eine alkoholisierte Atmosphäre und der Drang, einen einflussreichen Politiker zu beeindrucken, verführen ihn zu einem leichtfertigen Manöver, in das er Freund Borja hineinzieht. Der Politiker Oblomkow (WWO) entwickelt starkes Interesse, stirbt ihm aber unter den Händen weg. Der Kreml schaltet sich ein und verfolgt das Projekt zur "menschlichen Reproduktion". Mit Schurik als Aushängeschild. Doch kann man ein Volk genetisch verbessern? Kann man eine dem Herrscher loyale Führungsschicht schaffen, deren Erbmasse von eben diesem Herrscher stammt? Der Vizechef der Kreml-Administration glaubt daran. Auch der Präsident lässt sich vom Geheimplan "Diamantentropfen" überzeugen. Der Inlandsgeheimdienst ist immer dabei. Er will den Staat vor ungeeigneten Spermienspendern wie Kaukasiern, Juden und Liberalen und den üblen Ränkespielen des Westens schützen, wobei die eigenen (finanziellen) Interessen nicht zu kurz kommen dürfen. Auch die Mafia muss in die Schranken gewiesen werden. Wenn man nicht gerade mit ihr kooperiert. Es entfaltet sich ein Intrigenspiel, in das auch die orthodoxe Kirche verwickelt wird. Schließlich greift auch noch ein kaukasischer Anführer ins Geschehen ein. Es kommt schließlich zu einem wilden Showdown auf Moskaus Straßen. Zu guter Letzt darf Kater Ossja noch eine tragende Rolle spielen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Manfred Quiring

Diamantentropfen

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Kapitel 1 - Vertreibung aus einem zweifelhaften Paradies

Kapitel 2 - Unterwegs mit einem Glaubensritter

Kapitel 3 - Schurik erforscht die menschliche Reproduktion

Kapitel 4 - Ein Mafiaboss verlässt die abchasischen Berge

Kapitel 5 - Borja kauft “33 Kühe” und hat Geldsorgen

Kapitel 6 - Der Präsident macht einen Mafioso glücklich

Kapitel 7 - Ussuri: eine Banditen-Karriere

Kapitel 8 - Edik: Ein “legaler” Spion mutiert zum Mafia-Jäger

Kapitel 9 - Der Dienstbesprechung folgt der Absturz im “Keller”

Kapitel 10 - Vom “Korken” ins noble “Bucking Horse”

Kapitel 11 - VIPs, Koks und Vaterland

Kapitel 12 - Oreana feiert, ein Yorkshire-Terrier ist auch dabei

Kapitel 13 - Die Begegnung mit WWO verändert Schuriks Schicksal

Kapitel 14 - Suslik hat Ärger wegen der Demografie

Kapitel 15 - Suslik trifft WWO und hat eine Idee

Kapitel 16 - WWO stirbt, Schurik gerät in Panik

Kapitel 17 - Der Kreml mischt sich ein

Kapitel 18 - Das Echo der Hauptstadt sagt´s, wie´s ist

Kapitel 19 – Brodelnde Gerüchteküche, schießwütige Konkurrenten

Kapitel 20 - Schurik unterdrückt seine Angst und heult mit den Wölfen

Kapitel 21 - Vom Reiz des steilen Aufstiegs

Kapitel 22 - Mad about a Man

Kapitel 23 – Borja erliegt dem Charme hochfliegender Pläne

Kapitel 24 - Geschichtsexkurs mit Großvater Kantowskij

Kapitel 25 - Vater Ippolit, der Priester, wird verunsichert

Kapitel 26 - Susliks Ärger mit Gattin, Kirche und Geheimdienst

Kapitel 27 - Vater Ippolit sucht Rat

Kapitel 28 - Archimandrit Wassilij

Kapitel 29 - Begegnung in den Sandunow-Bädern

Kapitel 30 - Das Reproduktions-Projekt erhält seinen Feinschliff

Kapitel 32 - Fina explodiert und erfindet die “Diamantentropfen”

Kapitel 33 - Ein übler Besucher erschüttert Schuriks Zuversicht

Kapitel 34 - Die Skhodka auf dem Wasser

Kapitel 35 - Ein Mafiatreffen fällt ins Wasser, buchstäblich

Kapitel 36 - “Kleine Fische” im Netz

Kapitel 37 - Der Stern eines Wors verlischt

Kapitel 38 - Eine nasenloser Meuchelmörder erschreckt Borja

Kapitel 39 - Das weiße Zwergkaninchen hat einen schwarzen Tag

Kapitel 40 - Onkel Aladin, halb tot, wird zum Geschäftsmann Dengow

Kapitel 41 - Borja erreicht auf einer Pferdekruppe den rettenden Wald

Kapitel 42 - Eine Beisetzung und Kraniche über der Kolyma

Kapitel 43 - Die Duma macht ein Gesetze

Kapitel 44 - Edik trifft Schurik im „Petuschok“

Kapitel 45 - Ein militanter Nationalist wartet im Wald auf seine Stunde

Kapitel 46 - Borja identifiziert eine Leiche

Kapitel 47 - Diamantenfieber: Der Kremlherrscher entscheidet

Kapitel 48 - Ein Pate schlägt sich auf die Seite des Präsidenten

Kapitel 49 - Ein Blatnoi liebt die Literatur und das Schachspielen

Kapitel 50 - Der Tschetschenen-Chef speist Manty, Mama hat eine Idee

Kapitel 51 - Die Geheimoperation in der Planung

Kapitel 52 - Ein Patriarch kann sehr überzeugend sein

Kapitel 53 - Die geheime Operation in der Realität

Kapitel 54 - Ein Diamant splittert, Kater Ossja löst alle Probleme

Kapitel 55 - Abgesang in Montenegro

Kapitel 56 - Was bedeutet…

Impressum neobooks

Kapitel 1 - Vertreibung aus einem zweifelhaften Paradies

Das ferne, anfangs sanfte Summen wurde immer lauter. Schließlich dröhnte es, als sei ein Suchoi-Jäger im Anflug. Borja blinzelte mühsam unter geschwollenen Lidern in das grelle Tageslicht. Mit einer unkontrollierten Handbewegung schlug er nach der Mücke, deren Fluggeräusch sich in seinem verkaterten Schädel erbarmungslos zu schmerzhaft gefühlten 120 Dezibel hochschaukelte. Wortlos verfluchte der den gestrigen Abend. Diese Moskauer, hol' sie der Teufel! Wieder war er auf ihre Art zu trinken hereingefallen. Den sauberen Wodka mit Bier hinunterzuspülen, das war, selbst wenn es an Sakuski nicht mangelte, einfach kulturlos. So etwas taten vielleicht Deutsche, Polen oder Finnen – aber doch kein Russe!

Nun, die Moskauer schon. Alkoholiker, alle miteinander. Und ich bin ein Idiot, sinnierte Borja in einer Mischung aus Selbstkritik und Selbstmitleid. Dabei hatte sich der alte Mendelejew, die Erde sei ihm leicht, solche Mühe gegeben, um aus reinem Sprit und noch reinerem russischen Wasser die geniale Mischung zu kreieren, die den Namen Wodka erhielt und den Ruhm Russlands um den Erdball trug. Borja, ein wenig stolz auf den großen Landsmann, drehte sich auf seinem Feldbett schnaufend auf die Seite. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, die Hitze im Zelt wurde langsam unerträglich.

Nicht auszudenken, wenn sich der Entdecker des Periodensystems der Elemente beim Mischungsverhältnis vergriffen hätte. Zwei, drei Prozent zu viel oder zu wenig Sprit – und schreckliche Schäden für die Gesundheit der Trinker wären die Folge gewesen. So aber, mit seinen ehern eingehaltenen 40 Umdrehungen, da konnte man gewiss sein, diente der „Tischwein Nr. 21“ der Gesundheit. Vor allem, wenn das wunderbare Narsan-Mineralwasser zum Nachspülen bereitstand.

Borschomi gab es ja leider schon lange nicht mehr. Schade. Nun ja, das hatten sich die Georgier selbst zuzuschreiben. Was mussten sie sich auch mit uns anlegen. Sollen sie doch sehen, wo sie mit ihrem Mineralwasser und ihrem Wein blieben. Unbotmäßige werden eben abgestraft und boykottiert, stimmte Borja im Stillen den patriotischen Rednern des Vortages zu. Ihren Vorträgen zu lauschen war Pflicht.

„Ihr habt hier alle Freiheiten.“ Mit diesen Worten hatte Lagerchef Timofejew ihn und die anderen Neuankömmlinge im Sommerlager der Kreml-Jugend begrüßt. Borja kannte das Begrüßungsritual aus den vergangenen Jahren, er war bereits das dritte Mal im Lager am See. „Freiheit? Ja, aber…“, Timofejew hob warnend den Zeigefinger. Eine ironische Stimme im Hintergrund zischelte etwas von „… Sender Jerewan…“ , Timofejews Blick blieb ärgerlich an Borja hängen. Der fühlte sich unangenehm berührt, leichte Röte färbte sein Gesicht. Dabei hatte er doch gar nichts gesagt! Der Ärger über die Reaktion, die er immer noch nicht gelernt hatte zu steuern und die seinen Freunden schon oft Anlass zu ätzendem Spott gewesen war, verstärkte die Färbung nur noch. So musste sich ein roter Kinderluftballon im prallen Sonnenlicht fühlen.

Timofejew wandte seinen Blick von ihm ab, richtete die Augen in die lichte Ferne und holte tief Luft. „Freiheit heißt natürlich nicht, dass alles erlaubt wäre“, schärfte der kleine knorrige Mann seinem Auditorium ein, während er elastisch auf den Fußballen wippte, um ein paar Zentimeter an Höhe zu gewinnen. Er wusste, dass man ihn hinter seinem Rücken „kleiner Napoleon“ nannte, aber der Zwang, sich zu recken, war stärker. Zügig zählte er auf, was alles verboten und geboten war. Borja ließ die Ermahnungen gleichgültig an seinem Ohr vorbei rauschen. „Patriotischer Geist…, kategorisches Alkoholverbot…, vaterländische Pflichten...“, viel hatte sich seit dem Jahr zuvor offenbar nicht geändert.

„Wir“, tönte Timofejew ins Mikrofon und versuchte dabei, seinem Tenor die stimmliche Festigkeit eines russischen Muschiks abzuringen, „sind berufen! Wir sind berufen, eine neue, selbstlose, national gesinnte Elite in Wirtschaft und Politik zu bilden, eine Elite, die an das Wohl der Nation und nicht an ihr eigenes denkt.“ Tief holte der Redner Luft, ließ sich ein Glas Wasser reichen, um dann den Schlusspunkt zu setzen: „Um diesen Auftrag zu erfüllen, haben wir alle Freiheiten.“

Die Neuankömmlinge klatschten begeistert. Nur die Stimme hinter Borjas Rücken schien vor Ironie zu triefen. „Freiheit? Das ist doch bei uns nur die Fähigkeit, nicht an der Kette zu zerren.“ Borja drehte sich um und blickte in das grinsende runde Gesicht eines pickligen Jünglings mit schwarzgeränderter Brille. „Sascha“, stellte der sich vor und reichte ihm seine Hand. Zwei Tage später sah Borja, wie die Lagerwache Sascha zum Ausgang eskortierte. Der Dummkopf hatte sich in einer Fragestunde mit einem hohen Tier aus dem Kreml doch wirklich erkundigt, ob es der Präsident mit einer Turmspringerin treibe, wie gemunkelt werde. Durak!

Vor dem Zelt wurden schnatternde Mädchenstimmen laut. Ihre Inhaberinnen kamen wohl vom morgendlichen Aufgalopp, dem Lauf rund um das Lager am See, den Timofejew meist selbst anführte. Mit einem unerträglich lauten Ratschen wurde der Zelteingang aufgerissen. Eine fröhliche weibliche Stimmung trompetete: „Guten Morgen! Wünsche wohl geschlafen zu haben!“ Borja schwang seine nackten Beine in Zeitlupentempo von der Schlafstatt und krächzte heiser, „es gibt keinen guten Morgen“. Warja, die Brünette aus der Region Twer, war heute für das Frühstück zuständig. Die Mädchen der Gruppe wechselten sich untereinander ab, überzeugt, dass dem männlichen Geschlecht derlei Handreichungen nicht zuzumuten waren. Und selbst wenn – benahmen sie sich nicht wie Tölpel? Man konnte gar nicht zusehen bei den wenigen dilettantischen Versuchen, Haushaltspflichten zu übernehmen. Da machte es die Mädchen schon lieber selbst.

Borja nahm die Dienstfertigkeit der Mädchen entgegen, ohne groß darüber nachzudenken. Warum auch? Zu Hause achtete die Großmutter darauf, dass der Kronprinz der Familie im Haushalt keine Hand zu rühren brauchte. Hier waren es eben die drallen Mädels, denen das Schicksal die Rolle von künftigen Müttern und Großmüttern zugewiesen hatte. Borja, der noch immer unter etwas zähem Gedankenfluss litt, empfand das nur als recht und billig. So war die Welt eben eingerichtet. Im Stillen dankte er Gott, dass er mit einem Schwanz geboren worden war. Damit war das Leben doch um einiges leichter.

Nachdenklich legte er seine Stirn in tiefe Falten. Krampfhaft versuchte er sich an den Witz zu erinnern, den Wowa, von den weiblichen Wesen des Jugendlagers heftig umschwärmt, von sich gegeben hatte. Das Gelächter und den Beifall hatte Borja noch im Ohr. Aber was da so erheiternd war, daran konnte er sich nur sehr vage erinnern: Die Frau, hatte Wowa getönt, sei der beste Freund des Menschen, woraufhin auch die Mädchen lachten. Borja grübelte. War das nicht eigentlich der Hund? Und was ist daran komisch? Er wusste es nicht.

Eifrig klapperte Warja mit Besteck und Geschirr. Dabei blickte sie wie beiläufig in seine Richtung. „Na, die Flasche wieder bis zum Boden gelehrt?“, lästerte sie. Borja schien indes, dass in ihren Augen ein Anflug trauriger Enttäuschung erkennbar war. Nun ja, er hatte ihr am Abend zu verstehen gegeben, dass er an ihr interessiert war und sie in ein Gespräch über Gott und die Welt verwickelt. Schon bald hatte sie sich zutraulich an seine Schulter gelehnt und ihm mit strahlenden Augen einen Blick in ihre Seele gestattet.

„Weißt du, natürlich sollte auch eine Frau gebildet sein. Ich zum Beispiel will studieren, am besten Philosophie oder Soziologie, das kommt der weiblichen Psyche entgegen. Exakte Wissenschaften sind doch eher ´was für die rationaleren Männer“, redete sie auf ihn ein. „Eine Frau sollte immer eine Frau bleiben“, warf Borja mit der Überlegenheit seiner drei Jahre älteren Männlichkeit ein. „Na klar!“ Warja nickte. Schließlich war das weibliche Wesen für das Schöne und Gute im Leben zuständig, für Kinder und Familie und dafür, dem Gatten ein schönes Heim zu gestalten.

Tief in ihrem Innern meldete sich allerdings Widerspruch, der aus der realen Umwelt genährt wurde. Kaum eine Familie in ihrem Heimatdorf Krajewo war noch intakt. Die meisten Familien bestanden nur noch aus den Müttern mit ihren Kindern. Die Männer hatten sich mehrheitlich längst aus dem Staube gemacht, dem öden Landleben mit seinem zerfallenen Kolchos den Rücken gekehrt. Die daheim Gebliebenen beteten den Gott der saufenden Philosophen an, den Samogon.

In ihrer Familie lagen die Dinge freilich etwas anders. Warjas Mutter, im Malen durchaus talentiert, wie die Lehrerinnen in der Schule meinten, gab eines Tages ihrer künstlerischen Ader nach. Sie verschwand aus Krajewo. Auf einem zurückgelassenen Zettel stand lediglich: „Ich kann so nicht weiter leben, ich muss hier raus! Verzeiht mir.“ Kam das Gespräch zu Hause auf den Ausbruch seiner Tochter, brummte der Großvater abfällig, „eine rossige Stute hältst du nicht im Stall“. Es war nicht in der Ordnung der Dinge, wenn eine Frau sich aufmachte, um ihren eigenen Träumen zu folgen. Auch dann nicht, wenn der Gatte schon seit Jahren irgendwo in Sibirien auf einem Erdgasfeld dem „langen Rubel“ nachjagte und mit einer Kellnerin das Bett teilte. Immerhin schickte er ab und an Geld für Warjas Unterhalt. Was durchaus Seltenheitswert hatte, wie die angehende Philosophin wusste.

Warja erzählte lange und ausführlich, noch nie hatte sie sich so zu einem Jungen hingezogen und gleichzeitig so geborgen gefühlt. Borja genoss ihre Nähe, ihre angenehm duftende Wärme. Aber irgendwann nach dem achten oder zehnten Wodka im Kreise guter Freunde, die männliche Gespräche führten und sich gegenseitig ihre Großartigkeit bestätigten, hatten sich romantische Gefühle und Absichten verflüchtigt.

Schade eigentlich, dachte es in seinem Brummschädel, aber er hatte ja noch ein paar Tage vor sich, um diesen Fehler zu berichtigen. Träge kroch eine Fliege durch eine Bierlache. Wenn ihm nur der Rjasaner nicht in die Quere kam. Borja musterte den Dürren, der sich auf seinem Feldbett räkelte, misstrauisch durch die halb geschlossenen Augen. Der Ex-Kursant der Fallschirmjägerschule, gefeuert wegen mangelnder Muskelmasse und unüberwindbarer Höhenangst, war Warja seit Beginn des Sommerlagers am See wie ein Schatten gefolgt. Vergeblich zwar, aber das musste ja nicht unbedingt so bleiben. Besonders, nachdem er, Borja, sie am vergangenen Abend so enttäuscht hatte. Im Stillen gelobte er Besserung.

Langsam kamen aus den anderen Zelten die Mitglieder seiner 20-er-Gruppe zum Vorschein. Einige, wie er, mit grauem Gesicht. Die tiefen Ringen unter den Augen waren bei den Paaren der Gruppe aber wohl eher auf eine heftige Liebesnacht zurückzuführen. Die Lagerleitung mit ihrem feinen Gespür für die Stimmungen in den Führungsetagen hatte die Losung vom fröhlichen Vermehren ausgegeben, Verhütung stand nicht auf dem Bildungsprogramm. Statt dessen warnten Lektoren eindringlich vor einem Bevölkerungsschwund. Das, so predigten sie mit erhobenem Zeigefinger, sei eine Gefahr für Russlands Rolle als Großmacht des 21. Jahrhunderts.

Katja und Wassja hatten das offensichtlich bereits verinnerlicht. Hand in Hand tänzelten sie beschwingt heran, die unvermeidlichen Papierherzchen um den Hals, auf denen sie verkündeten: “Wir wollen mindestens zehn Kinder, denn wenn wir uns nicht vermehren, sterben wir aus wie die Mammuts.”

Seit sie an einer Massenhochzeit im Lager am See teilgenommen hatten, trugen sie den gemeinsamen Familiennamen Smirnow und lobten den Geist der russischen Familie. Borja, der Wassja etwas besser kannte, staunte über so viel Selbstverleugnung.

“Ach Borja, das mit der Verpflichtungserklärung musst Du nicht so ernst nehmen”, hatte Wassja ihm dann in einer ruhigen Stunde gestanden. “Katja würde das wohl gerne so halten, aber ich? Ich bin doch nicht verrückt! Aber unser Kinderwunsch kommt hier gut an, wir sind beide schon zu einem Seminar für künftige Kommissare eingeladen.”

Langsam schlenderte die blonde Nadja aus St. Petersburg heran. Meeresbiologin wolle sie werden, behauptete sie. Wieder trug sie, wie schon an den anderen Tagen, ein weißes, ärmelloses T-Shirt mit der Aufschrift: “Dima, ich will ein Kind von Dir!” Hungrige Blicke ruhten auf ihrem prächtig ausgeformten Busen.

“Hallo, Nadja, wie viele von diesen Shirts hast Du denn im Koffer? Oder hast Du nur eins und wäschst es jede Nacht?” Borjas Versuch, sich über die Blonde lustig zu machen, verfing nicht.

“Mach Dir keine Sorgen, ich habe Reserven, die reichen bis zur Abschlussveranstaltung”, versicherte die Petersburgerin mit treuherzigem Augenaufschlag.

“Aber was machst Du, wenn der Präsident Dich damit sieht und Dich beim Wort nimmt?”

“Was geht das Dich an?”

“Nun ja, wenn Du hier so öffentlich Angebote machst, wird man ja mal fragen dürfen…”

“Mach Dir keine Sorgen, Saufkopp, ich werde dann schon das Richtige tun.”

“Du bist schon ein verrücktes Huhn.”

“Ach, halt die Klappe.”

Borja schüttelte sich. Wieder so ein verzweifelter Versuch, um höheren Orts angenehm aufzufallen. Da konnte er nur müde lächeln. Das dritte Mal schon hatte er einen Platz im Zeltlager ergattert, von dem man sich im weiten Lande Wunderdinge erzählte. Wer sich anstellig und loyal zeige, so hieß es, könne in den Hierarchien aufsteigen, gar ein warmes Plätzchen in Moskau zugeteilt bekommen, wenn man einem der Funktionäre auffiel. Das war Borja nie gelungen. Vielleicht war er zu wenig patriotisch gewesen? Zu wenig eifrig ? Oder doch zu widerborstig? Denn eines hatte er inzwischen gelernt – Widerspruch führte schnell dazu, dass man in die hinteren Reihen des Kadernachwuchses abgeschoben wurde.

Warja hatte inzwischen schon Kascha gekocht und Tee zubereitet, Brot, Wurst, Eier, Gurken und Käse lagen auf dem Tisch. Angewidert wandte sich Borja ab. Sein Magen verweigerte die Aufnahme fester Nahrung. Mit unsicherer Hand suchte er unter dem Tisch zwischen den leeren Flaschen nach Überbleibseln des gestrigen Abends. Warja, die mitfühlende dörfliche Seele, der nichts Menschliches fremd war, reichte ihm mit nachdrücklicher Geste ein Gurkenglas. „Trink das Gurkenwasser, dann wird´s dir besser gehen!“ Für einen Moment glaubte er, die Stimme seiner Mutter zu vernehmen. Gehorsam nahm er ein paar Schlucke. Das half tatsächlich etwas.

Von draußen drang eine immer lauter werdende Stimme an sein Ohr, die er zunächst nicht zuordnen konnte. Dann begriff er: Es war das Organ von Gruppenleiter Schischkow, wegen seines leicht tatarischen Aussehens „Mongole“ genannt. So muss Dschingis Khan geklungen haben, wenn er den Angriffsbefehl gegeben hat, ging es Borja durch den Kopf. Erst mit Verzögerung begriff er: der „Mongole“ hatte ihn gemeint. „Wolkow, raustreten. Sofort in der Lagerleitung melden“, belferte Schischkow, der sich in der Rolle des Befehlshabers gefiel. Wenn es auch nur in einer Zwanzigergruppe war, vorläufig wenigstens. Doch Schischkow wollte aufsteigen und wusste auch schon wie. Entschlossenheit, so glaubte er, sei besonders gefragt. Schnelle Entschlüsse ebenso, sie bewiesen der Umgebung, dass hier ein Mann weiß, was er will. „Ein zügiger Entschluss, auch wenn er falsch ist, ist immer besser als ein richtiger, der langsam gefasst wird“, war seine Maxime. Wobei er übersah, dass das, was er für einen „Beschluss“ hielt, lediglich eine flinke Reaktion auf Vorgaben von oben war.

Borja rollte aus dem Bett, hängte sich sein Badge mit der elektronischen Kennung um und setzte seinen geschundenen Leib, der von einer dröhnenden Hohlkugel gekrönt war, widerwillig in Bewegung. Mitfühlend blickte Warja ihm hinterher. Wer so früh zum Lagerchef gerufen wurde, der hatte Übles zu gewärtigen.

Diese Überlegung ergriff langsam auch von Borja Besitz. Zögerlich schlich er die „Allee der Verräter“ entlang. An diesem Morgen hatte er nur wenig Aufmerksamkeit für die Karikaturen übrig, die er sonst eigentlich ganz witzig fand. Eifrige Agitatoren hatten Porträts von Oppositionspolitikern in die Fotos aufreizender Nutten kopiert. Und damit die tumbe Masse es auch richtig versteht, prangte darüber die Schlagzeile „Sie machen es für Geld“. Von einem ehemaligen Schachweltmeister – schade dass er nicht mit uns ist, dachte Borja – behaupteten die Macher der Info-Wand, er „bediene“ den amerikanischen Präsidenten, und lasse sich mit baren Dollars entlohnen. „Swolotsch“ , brummte Borja, „was haben die nur gegen Russland?“

Doch dann drängten sich seine eigenen Probleme wieder in den Vordergrund. Was wollte Timofejew von ihm? Plötzlich wehte ein leiser Windhauch durch sein Gehirn, die Nebel lüfteten sich ein wenig. Er wusste wieder, was gestern am Nachmittag passiert war. Und er ahnte, dass ihm auch der dritte Aufenthalt am See, wo Jahrhunderte bevor es die Russen überhaupt gab, die Tschuden gesiedelt hatten, kein Glück bringen würde.

Gestern, als der Präsident höchst selbst mit zwei Mi-8-Hubschraubern eingeflogen war, hatte er sich wahrscheinlich endgültig alles verscherzt. Das Lager stand in diesem Jahr unter der Losung: Nanotechnologie - Neue Projekte für eine neue Weltmacht. Hoffnungsvolle Provinzler waren mit ihren teils bizarren Ideen in der Hoffnung angereist, im Lager am See Sponsoren und damit eine Zukunft zu finden. Das Treffen mit Dmitri Lukanow, dem nicht mehr ganz jungen, zur Rundlichkeit neigenden Staatschef, eine Show mit Tanz, Gesang und kernig-saloppen Reden, sollte zum Höhepunkt der diesjährigen Saison werden.

Als Gipfel dieses Abends sollten drei High Tech-Projekte den Segen des obersten Landesfürsten erhalten, verbunden mit einer kräftigen Anschubfinanzierung. Nicht zu reden von der anschließenden Rundumbetreuung durch Regierungsbeamte. Vom Präsidenten geadelte Ideen durften einfach nicht fehlschlagen. Was natürlich dennoch geschah, aber das war dann schon wieder ein Problem des dienstfertigen Fernsehens, das die Bauchlandung mit Schweigen überging und eilig eine neue, aktuellere Sau durchs Dorf trieb.

Borja war wenig interessiert an der Inszenierung, aber Teilnahme war auch hier Pflicht. Die Wichtigtuer der Lagerwache mit ihren Lesegeräten registrierten aufmerksam die elektronischen Kennungen der Badges. So wussten sie jederzeit, wo sich ihre Schutzbefohlenen aufhielten. Am Abend wurden die Abwesenden in eine Sünderkartei eingetragen. Da war es schon besser, nicht aufzufallen, denn im Wiederholungsfalle, das wusste er, drohte der Rausschmiss.

Er folgte dem Ablauf auf der Bühne mit mäßigem Interesse. Lediglich das Aussehen des Mannes aus dem Kreml weckte kurzzeitig sein Interesse. Sah er nicht ein wenig blass und faltig aus? War der Job an der Staatsspitze tatsächlich so hart? Oder war doch etwas dran an den Gerüchten mit der Turmspringerin? Leistungssportlerinnen sollten ja im Bett sehr fordernd und ausdauernd sein, grübelte Borja und bedauerte, dass ihm derlei Erfahrungen bisher abgingen.

Auf der Bühne wurde derweil ein Feuerwerk launigen Patriotismus` abgefackelt. Zwei agile Mädchen aus Krasnodar besangen, nach südrussischer Art statt des G ein H benutzend, in einem selbst gedichteten Couplet die „Nano-, Nano-, Nanotechnologie, stärkt Russland wie noch nie“. Der Lagerchor hatte sogar ein Singspiel einstudiert mit dem anregenden Titel „Wir sind allzeit bereit zur Fruchtbarkeit !“

Begeistert klatschte der hohe Gast aus Moskau Beifall. Dann schritt er zur Ehrung der Projekte, die Russland in die Zukunft katapultieren sollten. Borja verstand davon wenig. Eine neuartige Raketensteuerung? Eine nie dagewesene computergestützte Verwaltungsstruktur, einzuführen in allen Staatsunternehmen, um die zentrale Führung durchzusetzen?

Er gähnte, wurde dann aber schlagartig hellwach. Das konnte doch wohl nicht wahr sein!

Vor ein paar Tagen hatte ihm so ein arroganter Typ aus Moskau nach der fünften Flasche Bier anvertraut, er werde mit seiner Idee garantiert durchkommen. „Die passt genau in unsere politische Landschaft. Irgend so ein Nano-Kram, verstehst du? Auf so etwas springen sie an in Moskau.“

Dabei war es dem Typen nicht einmal peinlich gewesen, dass er selbst gar nicht so genau wusste, worum es dabei geht. „Unterwäsche für die Armee, sozusagen nanotechnologisch hergestellt. Ob die Unterhosen dann ganz klein sind?“, kicherte der künftige Erfolgsmensch dümmlich. Die ganze Sache hätten die Untergebenen seines Vaters ausgetüftelt. Sein Erzeuger wiederum habe seine Kontakte, „er sagt immer – bei Hofe“, spielen lassen.

So sei das Projekt, versehen mit des Sohnes Namen, auf dem Präsidententisch gelandet. Das Dobro des Staatschefs würde Gelder aus dem Budget sprudeln lassen. „Dafür muss man natürlich diesen und jenen am Gewinn beteiligen“, sagte der Knabe aus Moskau mit wichtiger Miene und biergeschwängertem Atem.

Und jetzt stolperte dieser Typ die Treppe zur Bühne hinauf, wo der Präsident ihn mit einem breiten Lächeln erwartete. In der linken Hand eine Urkunde, an der ein dickes rotes Siegel hing. Die rechte Hand ausgestreckt zum Glückwunsch für den Vertreter der russischen Jugend, die sich anschickte, Russland ins 21. Jahrhundert zu führen, wie es der Landesvater salbungsvoll formulierte.

Borja schwoll der Hals. Immer lauter wurde sein Gegrummel. „Betrug… fick deine Mutter … Hurensohn…!“ schimpfte er vor sich hin. Die Umsitzenden drehten die Köpfe in seine Richtung, die feierliche Zeremonie drohte aus dem Ruder zu laufen. Doch ehe Borja richtig laut werden konnte – was er aus Angst vor einem öffentlichen Skandal eh nicht getan hätte – tauchten zwei kräftige Burschen der Lagerwache auf und schafften ihn vom Veranstaltungsort weg in den Wald. Er bekam ein paar kräftige Schläge ins Kreuz und die Anweisung mit auf den Weg, sich nicht mehr sehen zu lassen, solange der Präsident anwesend war.

Ja, das musste es sein. Dafür wurde er nun zu Timofejew beordert. Schwachkopf, Idiot, Blödmann beschimpfte er sich selbst. Musste er unbedingt die Klappe aufreißen? Er war doch sonst nicht so, sinnierte er vor sich hin, während er über Kiefernwurzeln stolperte und ihm der Schweiß in die Augen rann. Hatte er sich nicht immer den Autoritäten untergeordnet? Erst den Eltern und der Großmutter, später den Lehrern. Und selbst dann, als die Lage im Lande undurchsichtig wurde, als seine Freunde von einer Karriere als Mafiosi träumten und wohl auch die ersten Schritte in der Richtung unternahmen, wirkten die elterlichen Ratschläge noch nach. „Wir mögen arm sein, aber wir sind ehrlich“, hatte ihm sein Vater eingebläut, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes.

Dass diese Maxime für die Nachbarschaft, aber nicht unbedingt für Werkzeuge und Material aus der Metallbude galt, in der der Vater für eine Handvoll Rubel schuftete, war ein Widerspruch, der zum Alltag gehörte. Man nahm ihn nicht wahr.

Auch des Vaters Ehrfurcht vor der Bildung hatte Borja verinnerlicht. Nur der Kluge hat die Chance, das Provinznest hinter sich zu lassen, davon war er überzeugt. Und das hatte bisher auch geklappt. Sein Schulabschluss war mehr als passabel. Ein Verwandter in der Hauptstadt war behilflich gewesen, um einen Studienplatz am berühmten Baumann-Institut zu ergattern: Elektronik, das war die Zukunft.

Als er das erste Mal durch das große Tor in der Muschelkalkfassade an der Jausa getreten war, hatte ihn Ehrfurcht vor dem Tempel der Bildung und Dankbarkeit erfasst. Onkel Petja wusste eben, wann und wem man wie viel in die Hand zu drücken hatte, um einen der rar gewordenen kostenlosen Studienplätze zu bekommen. Nur die Leistung allein war eben noch kein Freifahrtschein zu den höheren Weihen der Bildung.

Bedrückt schlich Borja durch den Kiefernwald. Von der Freilichtbühne schallten Popsa-Klänge herüber. Unter anderen Umständen hätte er gerne zugeschaut, wie die Mädchen wie Gummibälle zur Musik hüpften und ihre T-Shirts feucht wurden… Heute hatte er keinen Blick dafür, ebenso wenig für die schlaff im lauen Wind hängenden Transparente. Er kannte ihren Inhalt auswendig: Die Jugend müsse Russlands bedrohte Souveränität schützen, der ukrainische, früher der estnische und georgische Faschismus werde nicht durchkommen.

Der Verkaterte hatte andere Sorgen. Die Vorwürfe, die er zu gewärtigen hatte, schienen klar. Er musst nur noch überlegen, wie er sich verhalten sollte. Sich stolz dazu bekennen, dass sein Einwand berechtigt gewesen sei, lediglich in der Form unangemessen? Von der Kreml-Jugend hatte er ohnehin nicht mehr viel zu erwarten. Auch im dritten Sommer hatte er es noch immer nicht zum Kommissar gebracht, dieser Karrierezug war abgefahren. Oder sollte er doch lieber den Zerknirschten mimen, sich virtuell im Staub wälzen und Besserung geloben in der Hoffnung, dass doch noch nicht alles verloren war? Zögernd klopfte er an das Holzbrett, das am Eingang zum Führungszelt angebracht war.

„Herein!“ blaffte eine Stimme freundlich. Borja schlug die Zeltbahn zur Seite, trat ein und sah sich Timofejew gegenüber. Im Hintergrund standen zwei dunkle Gestalten, die er hier noch nie gesehen hatte. Breitbeinig, auf den Zehenspitzen wippend, blickte der Lagerchef ihm abwartend entgegen. Er trug einen teuren Marken-Laufanzug, um den Hals hatte er ein weißes Handtuch geschlungen, auf der Stirn perlten noch die Schweißtropfen seines rituellen Morgenlaufs. Väterlich-besorgt blickte er Borja von unten in die Augen. „Wolkow, Wolkow – was soll ich nur mit Dir machen? Musste das denn sein? Ich meine, wir haben hier so viele Möglichkeiten, wir bieten Perspektiven… und Du?“ Na los, dachte Borja schicksalsergeben, nun beschimpf mich schon, sag, dass ich die Ehre des Lagers vor dem Angesicht des Präsidenten beschmutzt habe. Oder so was Ähnliches.

Timofejew hatte ursprünglich die Sauferei unter den Teppich kehren wollen. Macht einen schlechten Eindruck in Moskau, wenn man dort erfahren muss, dass er seine Zöglinge nicht richtig im Griff hat. Doch die Jungs aus dem Team der Kremlverwaltung waren ihm in den Arm gefallen „Was denn, bist Du verrückt geworden? Willst Du etwa die Störung der Veranstaltung an die große Glocke hängen? Willst Du ihn bestrafen, weil er öffentlich widersprochen und seine Meinung gesagt hat?“

„Aber wir müssen doch standhaft, konsequent…“ Timofejew, der sonst so Redegewandte, stotterte hilflos angesichts des Gegenwindes, den er unerwartet verspürte. „Mensch, unsere Feinde warten doch nur darauf, dass wir Fehler machen. Und sie sind überall, auch hier“, belehrten ihn die geleckten Moskauer Typen. Timofejew schaute sich unwillkürlich um, als stünde der Gegner bereits hinter ihm.

„Quatsch“, fuhren im die Aufpasser in die Parade. „Natürlich nur bildlich gesprochen, obwohl uns noch zu viel Informationen über das Lagerleben nach außen dringen. Da muss was passieren. Aber darum geht es jetzt nicht. Jetzt müssen wir ein Exempel statuieren und gleichzeitig verhindern, dass verleumderische Gerüchte die Runde machen. Oder möchtest du, dass es im Internet heißt, Wolkow sei gemaßregelt werden, weil er den Präsidenten kritisiert hat? Dass es selbst im Lager am See schon unzufriedene Stimmen gibt, in einer Zeit, wo die mit Dollars bezahlte Opposition sich mausig macht?“

Timofejew, aufgewachsen im Labyrinth der Bürokratie mit ihren Fallstricken, begann zu ahnen, worauf seine Kuratoren hinaus wollten. Es galt Wolkow zu maßregeln, ohne dass ein Zusammenhang mit der Veranstaltung vom Vortage hergestellt werden konnte.

„Also, Wolkow…“, knurrte Timofejew den Täter an. Borja, inzwischen bereit, ausgiebig Selbstkritik zu üben, murmelte so etwas wie „Hätte besser den Mund halten sollen…, bei so einer Veranstaltung…, Disziplin üben…“

Timofejew wischte die Worte mit einer Handbewegung in die Zeltecke. „Wolkow, darum geht es nicht!“ Überraschung und Unverständnis machte sich auf Borjas Gesicht breit. Da waren also seine ganzen Überlegungen des Morgens vergebens gewesen, zum Teufel. Was aber wollte der Lagerchef?

„Du hast gesoffen, nicht zum ersten Mal übrigens“, sagte Timofejew. Wobei die Lautstärke sich auf der nach oben offenen Dezibel-Skala deutlich aufwärts bewegte. Na und, dachte Borja, ich bin doch nicht der Einzige, und du mit deinen Dorfschönen? Das geht doch auch nicht ohne erfrischende Getränke ab.

Dieser Gedanke zauberte ein leises Grinsen auf sein Gesicht, was Timofejew prompt missverstand. „Da gibt es nichts zu Grienen, Du hast grob gegen die Lagerordnung verstoßen, das zieht strenge Konsequenzen nach sich!“ Die Typen im Hintergrund nickten zustimmend mit ihren gegelten Köpfen.

„Deine Zeit hier ist zu Ende. Wache!“ brüllte der kleine Napoleon aus voller Kehle. Zwei Muskelprotze stürzten herein, bereit, jeden Widerstand im Keime zu ersticken. Aber da stand nur Borja, erschrocken vom Verlauf seines Gesprächs und zu keiner physischen Aktivität fähig. Seine wie zugeschnürte Kehle ließ nur ein Krächzen hören. „Begleitet den Burschen“, befahl Timofejew. „Er hat 30 Minuten Zeit, seine Sachen zu packen. Dann bringt ihr ihn zum Lagertor. Mittags fährt dort ein Versorgungsfahrzeug ab, das kann ihn nach Moskau bringen. Du willst doch nach Moskau?

Kapitel 2 - Unterwegs mit einem Glaubensritter

Eine Stunde später saß Borja mit seinen Sachen vor dem Lagertor. Von Warja hatte er sich nur im Vorbeigehen verabschieden können, wobei ihm im Hintergrund das zufriedene Grinsen des Rjasaners aufgefallen war. Wenigstens die Nummer ihres Mobiltelefons hatte sie ihm noch gegeben. Dann führte die Wache ihn ab.

Der Lkw kam gegen Mittag. Borja schaute stumpfen Blickes zu, wie ein paar Freiwillige die Lebensmittel für das Lager von dem Ural-Lkw abluden. Ihn ging das nichts mehr an, sollten sie doch sehen, wie sie zurechtkamen. „Bist Du das, den ich mitnehmen soll? Na, dann los!“ Ein kleiner, drahtiger Mann mit zerfurchtem Gesicht, eine Zigarette der Marke Sojus-Apollo im Mundwinkel, winkte ihm zu und kletterte ins Fahrerhaus. Borja raffte seinen Rucksack und stieg auf der Beifahrerseite zu.

Der Fünftonner, der seine besten Jahre vor dreißig Jahren in der Sowjetarmee gehabt haben musste, setzte sich geräuschvoll in Bewegung. Sie ließen Ostaschkow rechts liegen, bogen auf die M111 ein und fuhren Richtung Torschok. Borja versuchte, den Fahrer in ein Gespräch zu verwickeln. Der gab mit ein paar ablehnenden Grunzlauten zu verstehen, dass er daran kein Interesse habe. Also rollte sich Borja auf der Sitzbank zusammen und schlief ein.

Zwei Stunden später weckte ihn ein Rütteln. „Los, du musst hier raus“, knurrte der Lkw-Fahrer. Borja schaute überrascht aus dem Wagenfenster. „Aber wir sind doch noch gar nicht in Moskau“, begehrte er auf.

„Da fahre ich auch gar nicht hin, hat dir das keiner gesagt?“

„Nein, wo sind wir denn?“

Der Fahrer brummte etwas, das wohl Torschok heißen sollte. In einem Anfall von Kommunikationswut fügte er hinzu: „Ich fahre die M 10 nach Norden, nach Piter. Du willst ja wohl nach Moskau, musst dir also jemanden suchen, der nach Süden fährt.“

Borja nahm seinen Rucksack, winkte wortlos zum Abschied und stieg aus. Sein Blick fiel auf eine LukOil-Tankstelle. Dort würde er später versuchen, eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Doch jetzt war er erst einmal hungrig. Er lenkte seine Schritte zu einer kleinen Imbissbude, die mit Schaschlik, heißen und kalten Speisen und Getränken warb. Borja nahm am Tresen zwei Piroschki , gefüllt mit Pilzen, zwei mit Sauerkraut und ein Bier der Baltika-Brauerei. Er bevorzugte die Nr. Sieben. “Pass auf, dass Du mir nicht die Acht andrehst”, warnte er die Bedienung. Alkoholfreies Bier - das fehlte jetzt noch!

Borja setzte sich an einen der Alu-Tische, vorsichtig, um nicht an die gebrechlichen Beinchen zu stoßen. Eine Kunststofftischdecke und ein kleines Sträußchen künstlicher Blumen zeugten von dem hilflosen Versuch, eine Hauch von Kultur in der Fernfahrerkneipe zu versprühen. Langsam kaute Borja seine Piroschki, die der Köchin ausgezeichnet gelungen waren, und spülte mit Bier nach. Mäßig interessiert ließ er seinen Blick durch das Etablissement schweifen.

Der Gast am Nachbartisch machte einen munteren Eindruck. Er mochte Mitte dreißig sein, war von drahtiger Statur, hatte lustige Augen und rötlich-blonde Locken. Er trug Jeans, ein ausgewaschenes schwarzes T-Shirt und eine abgeschabte Lederjacke. An seinem Hals baumelte ein kleines orthodoxes Kreuz ähnlich dem, das auch Borja besaß. Neben seinem Teller mit belegten Wurst- und Käsebroten stand eine kleine Wodka-Karaffe, aus der er sich gerade nachschenkte. „Los, Djewuschka , bring noch eine Okroschka!“ orderte er aufgeräumt. „Ich will auf dem Weg nach Moskau nicht vor Hunger sterben.“

Borja spitzte die Ohren. Verbindlich wandte er sich seinem Nachbarn zu: „Ich will auch nach Moskau, könnten Sie mich mitnehmen?“ Der Rotblonde bekam sehr wachsame Augen. Er musterte den Fragesteller eingehend und ließ sich erklären, welche Umstände Borja gerade in diese Imbissstube verschlagen hätten. Als er erfuhr, dass er wegen einer Sauferei aus dem Lager am See gefeuert worden war, wurde er zugänglicher. „Bratan , du scheinst in Ordnung zu sein, kannst mitkommen. Aber glaube nicht, dass Du mir das Auto unterwegs klauen kannst…“

Für den Bruchteil einer Sekunde waren seine Augen überhaupt nicht mehr fröhlich. Borja bemühte sich, seine Harmlosigkeit und Ehrlichkeit zu beteuern. In Gedanken machte er sich über den Burschen lustig, der sich tatsächlich um seinen alten Schiguli oder seinen ausgelutschten Importwagen aus vierter Hand sorgte. Denn um etwas anderes würde es sich bei dem Outfit wohl kaum handeln können.

Der kleine Parkplatz war staubig und glutheiß, aufgeheizt von der prallen Sonne des Augustnachmittags. Sascha – man hatte sich inzwischen bekannt gemacht – öffnete die Tür seines Wagens, während Borja verblüfft blinzelte. Es war ein aktueller Mercedes SL. Nahezu lautlos öffnete sich die Heckklappe. „Los, pack den Rucksack rein und dann – auf die Pferde!“ krähte Sascha vergnügt und tat so, als bemerke er die Überraschung seines Reisegefährten nicht.

Wenn Borja später an diese Fahrt nach Moskau zurückdachte, war er jedes Mal aufs Neue verwundert, dass er sie überlebt hatte, dass er nicht irgendwo zwischen Torschok und Podmoskowje sein Leben in einem Haufen teuren Blechs ausgehaucht hatte. Denn Sascha, davon war Borja schon nach den ersten Kilometern überzeugt, war einfach verrückt. Er trieb die deutsche Maschine mit irrer Lust auf Höchstgeschwindigkeiten. Er überholte immer und überall, selbst dort, wo auch der Leichtsinnigste wenigstens kurzzeitig vom Gas gegangen wäre. Unübersichtliche Kurven, Anstiege? Sascha tat, als existierten sie nicht. Lässig steuerte er auf der Gegenfahrbahn auf die entgegenkommenden LKW zu, um in allerletzter Sekunde doch noch eine Lücke in der Fahrzeugschlange auf der rechten Fahrbahnseite zu finden.

Borja saß verkrampft im ergonomisch geformten Schalensessel, suchte mit verschwitzten Händen irgendwo Halt. Er fühlte sich wie ein Frosch im Fußball. Nur nicht so sicher. Dezente Hinweise darauf, er habe es nicht gar so eilig, nach Moskau und in den Himmel zu kommen, beantwortete Sascha mit der Bemerkung, „mach dir keine Sorgen, alles wird gut“. Und gab Gas.

„Mir kann überhaupt nichts passieren“, plauderte der Fahrer munter vor sich hin. „Das heißt vielmehr, mir kann nur dann etwas passieren, wenn Gott das so will. Doch dann kann ich eh nichts machen, dann ist das Sein höherer Ratschluss.“ Mit der rechten Hand deutete er auf ein goldenes Kreuzchen, das mit bunten Steinen besetzt war und am Rückspiegel hing. Auch eine Ikone schmückte das Cockpit. Aber er wisse sehr genau, dass seine Zeit, die Gott ihm zugemessen habe, noch nicht abgelaufen sei. Woher? „Vor ein paar Tagen bin ich mit meinem Wagen mit 160 km/h frontal gegen eine Mauer geknallt. Natürlich Totalschaden, musste mir einen neuen Wagen besorgen. Aber mir ist nichts passiert! Da wusste ich – du bist ganz in Gottes Hand, was auch immer du tun magst. Das gibt mir Vertrauen“, versicherte Sascha, wobei er einen alten Wolga-Pkw seitlich fast die Böschung hinunter drückte.

Ob es nicht angezeigt wäre, Gott ein wenig dabei zu unterstützen, ihn am Leben zu erhalten, wandte Borja vorsichtig ein. Beispielsweise, indem er, Sascha, einen Sicherheitsgurt anlegte? Oder nicht mehr so dreist gegen jede auch noch so sinnvolle Verkehrsregel verstieß? Der wilde Fahrer, der gerade ein entgegenkommendes Fahrzeug per Lichthupe auf den Sommerweg getrieben hatte, reagierte geradezu entsetzt. Das sei doch ein Frevel, geradezu eine Gottlosigkeit. „Wer sind wir denn, dass wir glauben, mit einem banalen Riemen ins Räderwerk des allmächtigen Schöpfers hineinpfuschen zu können? Er alleine entscheidet alles!“

Borja war beeindruckt von der religiösen Logik, aber nicht ganz überzeugt. Was wäre, wenn Gott mit ihm, Borja, etwas anderes vorhabe? Vorausgesetzt, Er würde überhaupt einen Gedanken an zwei unbedeutende Figuren auf der Fernverkehrsstraße nach Moskau verschwenden?

„Vielleicht soll ich heute auf dieser Straße heute sterben, in deinem Wagen? Wer weiß schon, was der da oben in seinem unergründlichen Ratschluss plant? Dann wärst Du einfach ein Kollateralschaden“, grinste Borja.

Das hätte er nicht sagen sollen. Sascha, von diesem unerwarteten Aspekt heftig geschockt, hielt mit quietschenden Reifen an, warf den Anhalter raus und verschwand im Abendrot. Borja, den Rucksack in der Hand, schaute nachdenklich auf eine Werbetafel auf der anderen Seite der Straße, die hier in der Nähe der Metropole sechsspurig ausgebaut war. Der Moscow Country Club empfahl sich mit Annehmlichkeiten wie Golfplatz, Innenpool, Fitnessstudio, Sauna und Dampfbad. Das überschritt seine finanziellen Möglichkeiten bei Weitem, ein anderes Beförderungsmittel musste her. Nach Moskau waren es noch 29 Kilometer.

Kapitel 3 - Schurik erforscht die menschliche Reproduktion

Schurik brannten die Augen. Müde strich er sich über das Gesicht. Auch diese Versuchsreihe hatte nicht das erhoffte Ergebnis gebracht. Gestern der 384., heute der 385. Und 386. Test und morgen…, morgen war Sonnabend und kein Ende abzusehen. Den Luxus eines freien Wochenendes konnte er sich eigentlich nicht leisten. „Arbeiten, arbeiten, arbeiten“, hatte ihm Walentin Gennadjewitsch gönnerhaft empfohlen, als er in einer Institutssitzung angelegentlich von den Mühen der Ebene zwischen Pipetten, Mikroskopen und Petrischalen berichtet hatte.

„Der wissenschaftliche Erfolg besteht zu zehn Prozent aus Inspiration und zu neunzig Prozent aus Transpiration.“ Der Alte war sich wirklich für keinen Spruch zu schade, egal, ob er nun von Lenin oder von Einstein stammte. Als ob er je bei der Arbeit geschwitzt hätte! Transpiration kannte der doch nur als Folge des Beischlafs mit jungen Studentinnen, fauchte Schurik vor sich hin. Voller Neid über die willigen, karrieregeilen Mädchen im Dunstkreis des Direktors, die für ihn, Schurik, unerreichbar blieben. Aber auch über die Leichtigkeit, mit der Walentin Gennadjewitsch Klobow, genannt „der Bulle“, an die Spitze des renommierten Instituts für menschliche Reproduktion gelangt war.

In Festtagsreden verwiesen die Laudatoren gerne auf die „Dynastie“ der Klobows, wo wissenschaftliches Genie von Generation zu Generation weitervererbt worden sei. Von wegen Genie! Schurik spülte verdrossen das Ergebnis seines 385. Fehlversuchs in den Ausguss. Das mochte auf Nikita Maximowitsch Klobow, den Großvater des Bullen, noch zutreffen. Der hatte sich tatsächlich um Genetik, Vererbungslehre, aber auch ganz praktisch um Probleme von Zeugung und Schwangerschaft verdient gemacht. Doch das war lange, sehr lange her. Der alte Klobow hatte schon geforscht, als der Scharlatan Trofim Lyssenko noch sein falsches Spiel trieb. Es war Lyssenko, der Stalin den Vorwand dafür lieferte, die Genetik gewissermaßen in die Verbannung zu schicken. Für Jahrzehnte.

Immerhin, sinnierte Schurik, war der alte Klobow taktisch geschickt gewesen. Mit Rückendeckung einiger hochrangiger Vertreter der Mächtigen wandelte er sein Genetik-Institut, scheinbar dem Zug der Zeit folgend, in eine Einrichtung zur Erforschung der menschlichen Fortpflanzung um. Worte sind geschmeidig, Papier ist geduldig. Das kam gut an, der Diktator brauchte Soldaten. Dass sich Klobow I. in seinem kleinen Privatlabor auch mit Genetik beschäftigte, fiel dabei nicht weiter auf.

Mit zunehmendem Alter muss bei ihm dann wohl die genetische Disposition zum Schutz der eigenen Sippe über den Hang zur Wissenschaft gesiegt haben. In einem Anfall von Schwäche, anders konnte es sich Schurik nicht erklären, bewog Nikita Maximowitsch die Verantwortlichen in Staat und Partei, seinen wissenschaftlich nur mäßig fähigen Sohn Gennadi Nikititsch zu seinem Nachfolger zu ernennen.

Und nun die dritte Generation. Eine totale Katastrophe. Der einzige Beitrag des jetzt herrschenden Bullen bestand in einer weiteren Umbenennung: allrussisches Wissenschafts-Zentrum zur Reproduktionsforschung hieß die Einrichtung jetzt.

Und er, Schurik, gehörte zu den Opfern. Als bester Absolvent seines Jahrgangs hatte ihn der Bulle geholt, um das zu bewerkstelligen, was er selbst nicht konnte, was die Geldgeber in der Regierung aber erwarteten. Er sollte die russischen Frauen fruchtbarer, die Männer zeugungsfähiger machen und das russische Volk vor dem Aussterben bewahren. Den Herren und Damen Politiker schwebte so etwas wie eine Fruchtbarkeitspille für die Frau vor, für die Männer ein russisches Pendent zu Viagra, nur viel besser. Diese Kombination schien ihnen die Lösung für das Bevölkerungsproblem zu sein. Schurik grinste leise. Es war erstaunlich, wie heutzutage Leute in die Politik gelangten, deren Intelligenzquotient kaum über dem eines dressierten Affen lag.

Das alles wäre noch irgendwie zu ertragen gewesen, wenn die Aussichten gestimmt hätten. Man konnte es sich mit den Dotationen aus dem Staatsetat durchaus auf lange Sicht gut gehen lassen. Mangelnde Erfolge ließen sich bestens hinter einer wissenschaftlichen Terminologie verbergen, die die Geldgeber nicht verstanden. Solange man mit ihnen auf gutem Fuße stand, war der Zufluss der Finanzen gesichert.

Doch die Aussicht, eines schönen Tages den Bullen zu beerben und die Leitung des Zentrums zu übernehmen, hatte sich jäh zerschlagen. Schurik stöhnte auf. „Dummes Weib“, grollte er lautstark durch das menschenleere Labor. Ira, die einzige legitime Tochter des Bullen und Garantin für seine, Schuriks Familienanbindung, hatte ihm den Laufpass gegeben.

Seit einer Woche zog sie mit einem Milliardärssohn durch die Moskauer Clubs und Bars, ließ sich von ihm in einem silberfarbenen Mercedes-Jeep durch die Stadt kutschieren. Und da dieser Sergej Smirnow kürzlich, wenn auch mit mäßigem Erfolg, noch ein Medizinstudium absolviert hatte, war nun er der heiße Anwärter auf den Posten des Institutschefs. Ira, Papas Liebling, würde schon dafür sorgen. Wenn Smirnow denn überhaupt wollte, bei der Knete, die sein Vater besaß.

Beim Gedanken an diese Aussichten verschlechterte sich Schuriks ohnehin schlechte Laune schlagartig weiter. Die Pillenforschung, wie er sein Arbeitsgebiet verächtlich nannte, würde sein weiteres Leben bestimmen. Wenn ihm nicht eine Lösung einfiel. „Für heute ist Schluss“, teilte er sich selbst in einem Anfall von Überdruss mit. Sollten die nächsten Versuchsreihen doch bis morgen, besser noch bis Montag warten. Er trug die Tagesergebnisse in die Kladde ein und räumte die Versuchsanordnung zur Seite. An einem Freitagabend hatte auch er das Recht auf Entspannung.

Aber bevor er sich ins Nachtleben stürzte, wollte er noch einen Blick auf sein privates Forschungsprojekt werfen. Der Institutschef ahnte nicht einmal, dass sich sein Untergebener ganz nebenbei abseits der von ihm und dem Ministerium abgesegneten Bahnen bewegte. Wie sollte er auch, kam er doch so gut wie nie in die Niederungen der Alltagsarbeit.

„Na, wie geht’s meinen Babys“, flüsterte Schurik, als er nach den sich teilenden Eizellen schaute. Dass er diese Experimente überhaupt machte, war natürlich nicht ganz legal. Er beruhigte sich damit, dass es nie zu den großen wissenschaftlichen Durchbrüchen gekommen wäre, hätten sich die Forscher immer an die Vorschriften gehalten.

Er schob den Gedanken beiseite, denn was er jetzt sah, ließ eine wahnwitzige Hoffnung keimen. Das sah nach einem möglichen Durchbruch aus. Genaueres würde sich in den kommenden Tagen ergeben. Aber er war optimistisch. Am Ende des Tunnels glomm ein Lichtlein auf!

Beschwingt tänzelte er durch die leeren Gänge des Instituts. Die Sicherheitskräfte warfen sich verständnisinnige Blicke zu.

„Durchgeknallt, dieser Typ. Hat wohl zu viel an seinen Reagenzgläsern geschnüffelt.“

Schurik merkte nichts davon, er überlegte euphorisch, wo und mit wem er den heutigen Abend gestalten würde.

Kapitel 4 - Ein Mafiaboss verlässt die abchasischen Berge

Stille. Absolute Stille. Er liebte diese morgendliche Stunde zwischen Nacht und Tag. Menschen und Tiere schliefen, nichts störte die Ruhe der Natur. Selbst die Schakale, die nach Einbruch der Dunkelheit regelmäßig ihre heulenden Gesänge anstimmten, lagen nun schweigend in ihrem Versteck und schliefen dem Tagesanbruch entgegen. Langsam trat er auf die Terrasse, fest in einen flauschigen Bademantel gehüllt. Der See zwischen den Bergen war nur zu erahnen, in der abnehmenden Dämmerung zogen Nebelschwaden über seine Wasserfläche. Auch seine Leibwächter, an strategisch wichtigen Punkten seines weitläufigen Grundstücks postiert, waren unsichtbar. Aber sie waren da, und sie waren verlässlich.

Er hatte sie selbst ausgesucht, sie durch Zuwendungen und Privilegien an sich gebunden. Es waren ausgezeichnet ausgebildete Leute, teilweise noch in sowjetischen, andere in russischen oder georgischen Speznas-Einheiten trainiert. Die amerikanischen Ausbilder der Georgier ahnten wohl kaum, dass einige ihrer besten Kader jenseits der Grenze den höchst ehrenwerten Onkel Aladin, so durften ihn nur seine Vertrauten nennen, beschützten. Sie waren ihm dankbar für das komfortable Leben, dass er ihnen bot. Sie wussten aber auch, dass er ihre Familien nicht nur gut ernährte, sondern zugleich als Geiseln betrachtete. Das festigte die Loyalität.

Der Alte selbst hatte keine Familie. Das passte nicht zu seinem Verständnis der ungeschriebenen Gesetze, nach denen er lebte. Familienbande behinderten, schufen Abhängigkeiten und machten angreifbar. Daran hatte er sich immer gehalten. Die wechselnden Frauen in seinem Haushalt hatten das zu akzeptieren. Dafür genossen sie auch dann noch einen angenehmen Lebensstandard, wenn ihre Zeit gekommen war und sie das Haus wieder verlassen mussten.

Der Alte zog es vor, die Dinge gütlich zu regeln und war bisher immer gut damit gefahren. Ein beleidigtes und rachsüchtiges Weib, das war seine Überzeugung, konnte zum Zusammenbruch ganzer Imperien führen. Fürchte eine böse Frau mehr als einen bösen Mann, sagten die Kaukasier. Und sie hatten Recht.

Er stand in letzter Zeit oft zu dieser Stunde draußen. Im Schlafzimmer lag eines dieser blasshäutigen Mädchen, die er in jüngster Zeit bevorzugte und die er aus dem Baltikum einfliegen ließ. „Sie lispeln so erotisch“, hatte er seinem alten Freund Niko anvertraut. Sich auf das Geländer stützend, genoss er die Stunde, da die Sonne sich über den Berggipfeln mit einem rötlichen Schimmer ankündigte, die Schatten langsam aus dem Tal wichen und der Riza-See sich aus nebliger Umhüllung schälte.

Mit Rührung erinnerte er sich seiner Großmutter. Sie kannte nicht nur unzählige Spruchweisheiten für alle Lebenslagen. Sie war auch ein schier unendlicher Quell für die Märchen und Sagen des Kaukasus. Bis heute gefiel ihm die Geschichte darüber, wie die Abchasen zu ihrem Land kamen, am besten. Mit ihrer tiefen, murmelnden Stimme hatte sie sie ihm vor dem Einschlafen unzählige Male erzählt.

„So erfahre nun, du, mein Enkelchen, wie es sich zugetragen hat in grauer Vorzeit“, begann sie mit stets gleichen Worten: „Als Gott den Völkern ihren Platz unter der Sonne zuteilte, so erzählen die Alten, vergaß Er aus irgendeinem Grunde die Abchasen, die ja ein kleines Volk waren. Irgendwie war Ihm sein Fehler peinlich und so wies Er ihnen schließlich einen Platz am Schwarzen Meer zu. Dort hatte Er eigentlich selbst leben wollen, so schön war die Gegend. Nicht von ungefähr wurde dieser Ort auch die paradiesische Laubhütte genannt.“

An dieser Stelle, das gehörte zum abendlichen Ritus, fiel der kleine Aslan seiner Großmutter ins Wort: „Aber wo ist denn Gott geblieben, ganz ohne Land?“

„Habe Geduld, du sollst es erfahren“, wies die Alte ihn zurecht. „Gott begab sich, statt auf der Erde zu leben, in den Himmel, um dort zu wohnen. Zurück ließ er seinen Tross von Göttern und Meerjungfrauen, während sich die Abchasen in seiner irdischen Residenz ansiedelten. Und deshalb sind sie das glücklichste Volk der Welt.“

Dem Alten gefielen derlei Geschichten, auch wenn diese gleichermaßen von den verfeindeten Georgiern beansprucht wurden. Sie befriedigten den Teil seiner kaukasischen Seele, in den er selbst seinen Hausgeistlichen nicht blicken ließ.

Ihm reichten vier, fünf Stunden Schlaf. So gewann er dem Tag etwas mehr Zeit ab. Er konnte danach eh kein Auge mehr zu tun. Die Beine, der Rücken, überall plagten ihn Schmerzen. Nun ja, in seinem Alter – er hatte die 80 überschritten - eigentlich kein Wunder. Wenn du in deinem Alter am Morgen aufwachst und hast keine Schmerzen, dann bist du tot.