9,99 €

Mehr erfahren.

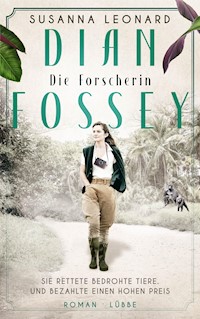

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Mutige Frauen, die Geschichte schrieben

- Sprache: Deutsch

Kalifornien, 1940. Für die kleine Dian steht früh fest: Sie will einmal mit Tieren arbeiten. Viele Jahre später reist Dian tatsächlich nach Afrika, um dort die bedrohten Berggorillas zu erforschen. In den Nebelwäldern gelingt ihr Bemerkenswertes: der direkte Kontakt zu den scheuen Tieren. Eine einzigartige Freundschaft entsteht, die bald die ganze Welt kennt. Aber nicht nur den Tieren gehört Dians Herz. Als sie dem Fotografen Bob begegnet, verliebt sie sich Hals über Kopf in den verheirateten Mann. Doch je unermüdlicher Dian für die Erhaltung der Gorillas kämpft, desto mehr Feinde schafft sie sich. Bald ist nicht mehr nur das Leben ihrer geliebten Tiere in Gefahr, sondern auch ihr eigenes.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 523

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumSongPersonenPrologI12345678910111213141516II171819202122232425262728293031III323334353637383940414243444546474849EpilogNachwort und DankZeittafelGlossarÜber dieses Buch

Band 1 der Reihe »Mutige Frauen, die Geschichte schrieben«

Kalifornien, 1940. Für die kleine Dian steht früh fest: Sie will einmal mit Tieren arbeiten. Viele Jahre später reist Dian tatsächlich nach Afrika, um dort die bedrohten Berggorillas zu erforschen. In den Nebelwäldern gelingt ihr Bemerkenswertes: der direkte Kontakt zu den scheuen Tieren. Eine einzigartige Freundschaft entsteht, die bald die ganze Welt kennt. Aber nicht nur den Tieren gehört Dians Herz. Als sie dem Fotografen Bob begegnet, verliebt sie sich Hals über Kopf in den verheirateten Mann. Doch je unermüdlicher Dian für die Erhaltung der Gorillas kämpft, desto mehr Feinde schafft sie sich. Bald ist nicht mehr nur das Leben ihrer geliebten Tiere in Gefahr, sondern auch ihr eigenes.

Über die Autorin

Susanna Leonard wuchs in Karlsruhe und in Paris auf. Ihre Bewunderung für mutige Frauen brachte sie auf die Idee, biographische Romane über Frauen zu schreiben, die unsere Welt nachhaltig verändert haben. Nach Marie Curie beschäftigt sich Susanna Leonard in ihrem zweitem Roman mit dem bewegenden Leben der Gorillaforscherin Dian Fossey.

LÜBBE

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung derliterarischen Agentur Peter Molden, Köln.

Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln

Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Illustrationen von © shutterstock: Iakov Kalinin | M.Photos |Dennis van de Water | Vasya Kobelev | Dewin ID | Karel Bartik |Stefan Neumann; © Arcangel: Rekha Arcangel

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7517-2102-8

luebbe.de

lesejury.de

I wanna live, I wanna giveI’ve been a miner for a heart of goldIt’s these expressions I never giveThat keeps me searching for a heart of goldI crossed the ocean for a heart of goldAnd I’m getting old

Neil Young

Personen

Dian FosseyErgotherapeutin, NaturforscherinDigitihr Liebling unter den BerggorillasLouis LeakeyPaläoanthropologe und PrimatenforscherGeorge FosseyDians VaterKitty PriceDians MutterRichard PriceDians StiefvaterAlexie ForresterDians VerlobterMary White HenryDians Freundin in LouisvilleGaynee HenryMarys MutterPater RaymondPriestermönchPater FrançoisDians FranzösischlehrerRosamond CarrDians Freundin in RuandaAlyette de MunckDians Freundin in RuandaSanweckweDians FährtenleserAlan RootNaturfilmerJoan Rootseine Frau, TierfotografinJohn AlexanderSafari-ScoutVatiriDians AssistentManualDians KochWayne McGuireeiner ihrer letzten StudentenNick CoyDians PatientFred CoyArzt, Nicks VaterGeorge LongDians VermieterZeittafel und Glossar befinden sich am Ende des Buches.

Prolog

Wiedersehen

Virungaberge, Ruanda, Juni 1983

Endlich zurück, endlich wieder zuhause. Schwer atmend, aber hochzufrieden folgte sie den Trägern den steilen Pfad hinauf. Jawohl, diese Welt hier, das war ihr Zuhause! Der Regenwald, die verschlungenen Pfade durchs Unterholz, die Vulkankegel ringsum, die von Dunst halb verhüllten Berghänge – hierher gehörte sie!

Obwohl ihr Knöchel und ihre Knie schmerzten, stieg ihre Stimmung mit jedem Höhenmeter. Sie packte ihren Wanderstab – ihren Fimbo – mit beiden Fäusten, stieß ihn fester in den schlammigen Pfad, sog die Luft aus der Sauerstoffbrille tiefer ein, hielt entschlossener Schritt mit den Trägern an der Kolonnenspitze. Wie hatte sie sich während ihrer Zeit in New York nach diesem Bergwald gesehnt! Wie hatte sie diesen modrigen Duft vermisst, die feuchte Luft, die Nebelschwaden über den Waldhängen! Jetzt war sie zurück, jetzt war alles gut.

Obwohl sie wusste, dass die Berggorillas ihre Streifzüge nur selten bis in die Niederungen ausdehnten, suchten ihre Blicke den Boden unablässig nach Abdrücken der Fingerknöchel und Fußballen der Tiere ab. Und im weitausladenden Geäst der Kosobäume, die den Pfad streckenweise wie ein Tunnelgewölbe umhüllten und verdunkelten, musste sie wieder und wieder nach Tagnestern ihrer tierischen Freunde Ausschau halten. Sie konnte nicht anders, ihre Vorfreude war einfach zu groß.

Drei Kongopapageien flatterten krähend aus dem gelb glänzenden Blütenvorhang eines haushohen Hypericumgestrüpps und verschwanden hangaufwärts im Nebel. »Ich bin wieder da, ihr Rotschädel!«, rief sie ihnen trotz ihrer Kurzatmigkeit hinterher. »Eure Dian ist wieder da!« Der Fährtenleser an der Spitze der Kolonne drehte sich nach ihr um, wobei er besorgt die Brauen hochzog. Doch als ihre Blicke sich trafen, glätteten sich seine Züge. Er winkte und lächelte scheu.

Der Pfad wurde flacher und breiter, der Waldrand wich zu beiden Seiten zurück, so dass sie ein Stück Himmel sehen konnte, als sie den Kopf in den Nacken legte. Ein riesiger Greif kreiste dort oben unter den Wolkenlücken, ein Kronenadler. »Gott im Himmel, wie schön«, seufzte sie.

Und stolperte.

»Vorsicht, Nyirmachabelli!« Der Träger hinter ihr packte ihren Oberarm und hielt sie fest.

»Ich stürz’ schon nicht«, sagte sie keuchend, wischte die schwarze Hand von ihrem Arm und guckte vorwurfsvoll auf den Wurzelstrunk herab, der sie beinahe zu Fall gebracht hätte. »Keine Sorge, Mann!« Sie ließ sich nicht anmerken, wie sehr es sie rührte, von diesem fremden Träger mit ihrem ruandischen Namen angesprochen zu werden: Nyirmachabelli, die Frau, die einsam im Wald lebt – so hatten die Einheimischen sie getauft.

Sie drückte die Noppen ihres Sauerstoffschlauches zurück in die Nasenlöcher, holte tiefer Luft. Etwas aus der Übung war sie tatsächlich, das stimmte schon, dabei hatte sie in den Universitätsgebäuden die Aufzüge gemieden und die Treppen benutzt, wann immer ihre Schmerzen es zuließen. Aber gut – ein erloschener Vulkan war kein Hochhaus und Ruanda nicht der Bundesstaat New York. Viel zu lange war sie da gewesen, in Ithaca, fast drei Jahre. Keinen Tag länger hätte sie es dort ausgehalten.

Nebelschwaden wogten über den Wipfeln, ein kühler Windstoß fuhr durchs Laub, ihr Atem flog, ihr Herz raste, der Schweiß tropfte ihr von Wangen und Stirn. Wurde denn die Luft schon dünner? Eine Lichtung öffnete sich. Sie hielt an, denn das Buschwerk und die Bäume des Regenwaldes verschwammen vor ihren Augen zu einer grünen Wand, und ihre Knie fühlten sich an, wie mit warmer Butter gefüllt.

Sie stützte sich auf ihren Fimbo, blinzelte in den Himmel und schnappte mit weit geöffnetem Mund nach Luft. Vor und hinter ihr ebbten Palaver und Gelächter ab, von der Kolonnenspitze traf sie ein besorgter Blick des Fährtenlesers.

Dian, die sich keine Blöße geben wollte, winkte ab und spähte zum Visoke hinauf. Dreitausendsiebenhundert Meter hoch war der erloschene Vulkan; vierhundert Meter unterhalb seines Gipfels lag die Forschungsstation, lag ihr Zuhause, lag Karisoke. Mehr als die Hälfte des Aufstiegs war geschafft, noch höchstens zwei Stunden.

Nur zwei Stunden noch bis nach Karisoke! Nur zwei Stunden noch bis zu den Gorillas! Ein Hochgefühl durchströmte und überwältigte sie, so dass sie laut auflachte.

Der Fährtenleser merkte dennoch, dass sie eine Verschnaufpause brauchte. Er gab den Trägern ein Zeichen, woraufhin die Männer ihre Körbe, Kisten und Bündel von den Köpfen nahmen und sie in Gras und Unterholz absetzten. Die Träger – überwiegend Bahutu, nur wenige halbwüchsige Watussi – begannen wieder zu palavern. Schnell löste sich die Kolonne auf: Einige Männer ließen sich rechts und links des Pfades nieder, andere verschwanden im Gehölz. Sanweckwe, der Fährtenleser, packte Pfeife und Tabaksbeutel aus.

Dian setzte sich auf eine ihrer Bücherkisten und prüfte schnüffelnd die Nasennoppen ihres Sauerstoffschlauches – die Luft war gar nicht dünner geworden, die Sauerstoffflasche war nur leer!

Sie zog den Nasenschlauch über den Kopf und winkte den Träger mit der Ersatzflasche heran. Während er sich an ihrem Rucksack zu schaffen machte, um die Flaschen auszutauschen, kramte sie ihre Zigaretten aus der Jackentasche. Sanweckwe gab ihr Feuer und begann dann, seine Pfeife zu stopfen. Allein schon, diesen schönen schwarzen Mann unten auf dem Parkplatz aus dem Jeep steigen zu sehen hatte in ihr das Gefühl geweckt, endlich wieder nach Hause zu kommen.

Rauchend und hustend spähte sie zum Kegel des Visokes hinauf. Irgendwo dort oben räkelten sie sich in ihren Tagnestern, ihre geliebten Gorillas, spielten mit ihren Jungen, weideten in einem Brennnesselfeld oder pflückten Knospen aus dem Vernoniagestrüpp.

Ob sie mich vermisst haben?, fragte sich Dian im Stillen. Natürlich haben sie mich vermisst!

Sie wandte sich um und blickte nach Südwesten, wo der Gipfel des viertausendfünfhundert Meter hohen Karisimbi aus dem Nebel ragte. Majestätisch sah er aus mit seinem wuchtigen Kegel und mit seinem im Licht der Morgensonne glitzernden Osthang, als würde er den Himmel stützen.

Den ruandischen Bezeichnungen für diese beiden erloschenen Vulkangipfel – Visoke und Karisimbi – hatte Dian damals den Namen ihrer Forschungsstation abgelauscht: Karisoke. Ihrer Forschungsstation!

Grimmige Genugtuung mischte sich in ihre Euphorie, während sie wieder zum Visoke blickte. Dort oben – in jener flachen Senke unterhalb seines Gipfels, noch knapp zwei Stunden entfernt, an den Ufern eines Gebirgsflüsschens – dort oben lag Karisoke. Ihr Karisoke. Sie hatte die Station aufgebaut – mit ihrer Kraft, ihrem Schweiß, ihren Schmerzen, ihrem Herzblut.

Sie inhalierte tief, legte den Kopf in den Nacken und blies den Rauch in den Himmel. Die Männer um sie herum scherzten, tranken Wasser, plauderten.

Am 24. September 1967 hatte sie den ersten Spatenstich getan. Vor sechzehn Jahren. Niemals würde sie diesen Tag vergessen. Geh nicht dort hinauf, hatte man ihr geraten, dort oben gibt es keine Gorillas. Dian war trotzdem hinaufgestiegen. Und war sie Gorillas begegnet?

Die Antwort kannte inzwischen die ganze Welt.

Sie nahm einen letzten Zug von ihrer Zigarette und stieß zusammen mit dem Rauch ein raues Lachen aus, so dass die Träger ringsum ihr Palaver erneut für einen Augenblick unterbrachen und sie verwundert beäugten. Dian warf die Kippe in den Matsch, wo sie zischend erlosch. Die ganze Welt kannte inzwischen sie, die Gorillaforscherin Dian Fossey, kannte sogar die Namen ihrer wichtigsten Gorillafreunde.

Sie stand auf, hustete ein paar Mal, spuckte auf die Kippe und rückte sich dann die Sauerstoffbrille unter der Nase zurecht. Jetzt spürte sie den kühlen Strom des Gases wieder und atmete es tief ein. Hustenreiz quälte sie, Schwindel machte ihr die Knie weich und den Kopf leer. Obwohl sie wieder husten musste, nickte sie grinsend in die Runde der Männer; sie grinste und atmete, bis ihr Kopf klarer wurde und der Boden unter ihren Sohlen nicht mehr wankte. Sanweckwe gab das Zeichen zum Aufbruch und rief nach den Trägern, die sich noch im Wald aufhielten.

Während die Männer sich sammelten, wanderte Dians Blick bereits zum Visoke voraus. Sie dachte an den Augusttag vor drei Jahren zurück, als sie ihre Forschungsstation einem anderen überlassen und zum Parkplatz hinabsteigen musste. Damals hatte Cindy noch gelebt, ihre Hündin. Hier, auf dieser Lichtung, hatte sie einer Ratte das Genick durchgebissen. Und sie, Dian, hatte still in sich hineingeweint. Vom ersten Schritt aus ihrer Hütte bis zu dem Augenblick, als unten jemand die Tür des Jeeps hinter ihr zuschlug.

Man hatte sie loswerden wollen damals, schon klar. Ihre Studenten, die ruandische Regierung, die Parkwächter, der amerikanische Botschafter, alle. Und die Wilderer sowieso. Ein für alle Mal loswerden wollen hatte man sie!

Nun gut, man war sie losgeworden. Für fast drei Jahre. Das reichte – ihr jedenfalls –, nun war sie wieder da. Sie rief Sanweckwes Namen und deutete ungeduldig zur anderen Seite der Lichtung, wo der Pfad bergauf in den Regenwald mündete.

Die etwa dreißig Träger setzten sich aus Grashalmen geflochtene Schutzpolster ins Haar, hievten Kisten, Bündel und Körbe auf die Köpfe und griffen nach ihren Fimbos, die sie zuvor ins Gras geworfen und an Stämme gelehnt hatten. Weiter ging es.

Die wenigen Watussi – manche Europäer nannten sie Tutsi – trugen Sandalen aus Plastik oder löchrige Turnschuhe; die kleinen, drahtigen Bahutu stapften barfuß in den Pfad hinein. Sie gehörten einem Stamm von Halbpygmäen an und somit zur niedersten Kaste in Ruanda.

Bald umfing das düstere Zwielicht des Regenwaldes Dian und die Männer erneut. Unter den bemoosten und weit ausladenden Ästen der Kosobäume verlief der Pfad wie durch endlose Höhlen, kaum Licht fand den Weg durch Laub und Geäst. Es fühlte sich an, als wäre plötzlich die Nacht angebrochen.

Trotz der Schmerzen in Knie und Knöchel und obwohl ihr Atem schon wieder keuchend flog, genoss Dian den Aufstieg durch die feuchte, dämmrige Wildnis. Die war ihr vertrauter als Hörsäle, Treppenhäuser und Büroräume, und lieber quälte sie sich in dieser zauberhaften Landschaft den Berghang hinauf, als dass sie über Zimmerfluchten von Universitätsgebäuden und Wohnheimen hetzte, die in grelles Neonlicht getaucht waren. Sie genoss es auch, das Schmatzen und Gurgeln des Schlammes unter ihren Stiefelsohlen zu hören, das Rascheln des Laubes, das Geschrei der aufgescheuchten Vögel und das ferne Donnergrollen eines Unwetters, das sich mit Blitzen, Platzregen und Hagelschlag über einem der acht Gipfel der Virungas entlud; wahrscheinlich über dem Mount Mukabara im angrenzenden Uganda.

Sehr gut, dachte sie, so muss es sein, so fühlt es sich rund und gut an. Ich habe es geschafft, ich habe es wirklich geschafft zurückzukehren! Sie werden sich noch wundern, die, die mich für immer loswerden wollten.

Und dann geschah es, und zwar so unverhofft, dass sie im ersten Moment ihren Sinnen nicht traute. Zunächst war es nur ein Hauch von Moschus, der sich in den modrig-feuchten und manchmal harzigen Geruch von Schlamm, Moos und Baumrinde mischte, dann ein bleibender Duft nach Stall und Fell, und so intensiv und vertraut, dass sie stehen blieb, den Sauerstoffschlauch aus dem Gesicht wischte und mit halb geschlossenen Augen langsam durch die Nase einatmete. Irgendwo in Marschrichtung vor der Kolonnenspitze brachen Zweige, wippten Äste und raschelte Laub, bevor plötzlich schrilles Geschrei die Luft erfüllte.

Gorillas!

Die Männer standen auf einmal wie festgefroren unter dem dichten Blätterdach, starrten aus ängstlich geweiteten Augen in die grünbraune Wand des Regenwaldes und lauschten. Dian aber schloss die Augen und lächelte. Ich bin wieder da, dachte sie, und ihr seid auch wieder da. Und wie zur Bestätigung ertönte dumpfes rhythmisches Getrommel – einer ihrer tierischen Freunde schlug sich auf die Brust, ein Silberrücken vermutlich.

Dian öffnete die Augen, stieß ihren Fimbo in den Schlamm, stapfte an den Trägern vorbei, die vor ihr marschiert waren, und überholte auch den reglos verharrenden Sanweckwe an der Kolonnenspitze. Sie ließ den Fährtensucher hinter sich, nahm die nächste Serpentine beinahe im Laufschritt, lief keuchend und hustend weiter und immer weiter.

Bis sie die glänzenden schwarzledernen Gesichter im dunkelgrünen Laub und Moos des Gehölzes sah. Eine ganze Linie heller Augenpaare unter hohen wulstigen Brauen entdeckte sie, klar und wachsam. Sie blickten ihr entgegen, beobachteten sie, versuchten, sie einzuordnen – als Feindin oder Freundin.

Dian blieb stehen, ließ den Stab zur Seite ins Unterholz kippen, stieß ein paar Grunzlaute aus und schlug sich mit der Faust auf die Brust. Dann bewegte sie sich langsam auf die von großen Augen und deren aufmerksamen Blicken gespickte Blätterwand zu.

»Da seid ihr ja«, murmelte sie, grunzte und brummte, »da seid ihr ja endlich wieder.«

Im dichten Hypericumgestrüpp zitterten Laub und gelbe Blüten. Äste wurden zur Seite gebogen und drei große, schwarzpelzige Gestalten schälten sich aus der dunkelgrünen Wand des Waldes. Berggorillas. Sie kamen auf sie zu.

Der massigste und größte von ihnen ging nahezu aufrecht, hielt sich kaum im Gehölz über seinem wuchtigen Schädel fest. Sie erkannte ihn an den Nasenlöchern und den Falten, die sie umgaben: der Silberrücken der Gruppe 5. Der jüngere Affenmann und die alte Affenfrau überholten ihn und waren vor ihm bei ihr. Sie schnüffelten an ihr, berührten sie, grunzten freundlich.

Sie erkennen mich wieder, dachte Dian, während ihr Tränen über die Wangen liefen. Sie erkennen mich wieder, wie man eine alte Freundin wiedererkennt.

Dieser Augenblick wischte auch den letzten Zweifel aus ihrem Gemüt: Es war richtig gewesen zurückzukehren. Alles andere hätte sie ihr Leben lang bereut.

Der Silberrücken drängte die anderen beiden Gorillas zur Seite und zog Dian an seine breite, haarige Brust. Er grunzte, schnaufte und brummte, während er sie umarmte und sein pelziges Kinn an ihrer Schläfe rieb.

Sie hätte schreien können vor Glück.

I

Sehnsucht nach Afrika

1

Das Ende I

Karisoke, Ruanda, 24. Dezember 1985

Dian tippte und rauchte, tippte und murmelte, tippte und hustete. Der Rabe auf der Schreibmaschinenwalze beäugte sie mit zur Seite geneigtem Kopf. Manchmal, wenn zwischen zwei Abschnitten ihr flüchtiger Blick ihn streifte, kam es ihr vor, als würde er über sie nachdenken; oder als versuchte er, die Sätze zu verstehen, die sie sich selbst halb laut in die Maschine diktierte. Hin und wieder schüttelte er sein Gefieder, wobei er jedes Mal einen klackenden Laut ausstieß. Das hörte sich ein wenig resigniert an, ganz so, als hätte der Vogel es aufgegeben, sie verstehen zu wollen.

All das registrierte sie nur beiläufig, während sie schrieb. Auch, dass die Stimmen der Männer draußen lauter und ausgelassener klangen als gewöhnlich oder dass es nach Feuer roch, merkte sie kaum; dabei wehte der Abendwind bereits Rauch durchs offene Fenster in die Hütte. Erst als draußen jemand in Gelächter ausbrach, unterbrach Dian ihre Arbeit und lehnte sich zurück. Erstaunt stellte sie fest, dass bereits die Nacht auf Karisoke fiel. Sie drückte die Zigarette im Aschenbecher aus, griff nach dem Whiskyglas, sah zur dunklen Fensteröffnung hin und lauschte, während sie daran nippte. Gerieten ihre Leute allmählich in Feierlaune?

Sie hörte einen der Studenten ein amerikanisches Weihnachtslied anstimmen, woraufhin ein Afrikaner nach dem anderen mit einfiel – oder es jedenfalls versuchte. Einige kannten ein paar Brocken des englischen Textes, andere sangen auf Suaheli, und manche hatten wohl schon so viel Bananenbier intus, dass sie nur noch krakeelen konnten. Der Chor hörte sich schief und chaotisch an, und als dann noch eine Trommel dazwischenfuhr, löste sich der Gesang schnell in lautes Gelächter auf.

Dian knipste eine zweite Lampe an und wollte weitertippen, doch jetzt drang die Radiomusik aus dem offenen Schlafzimmer in ihr Bewusstsein. Nicht direkt ein Weihnachtslied, dafür Neil Youngs Stimme: Ich will leben, ich will geben. Ich war ein Bergmann auf der Suche nach einem Herzen aus Gold. Ein Lied aus den frühen Siebzigern.

Da ist er noch jung gewesen, der gute Neil, dachte Dian, und ich noch nicht halb so alt, wie ich mich heute fühle.

Seufzend nahm sie die Hände von der Tastatur und schaute hinüber zur anderen Seite ihres Arbeitsbereichs, wo zwischen Kamin und Schlafzimmertür über einem niedrigen Bücherschrank das schwarz gerahmte Großporträt eines Gorillas hing. Digit – unvergessen, geliebt und vermisst, stand quer über den unteren Rand geschrieben. In ihrer Handschrift.

Sie zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich erneut zurück, während sie den Rauch gegen die Schreibmaschine blies. Der Geierrabe auf der Walze schimpfte krächzend, blieb aber sitzen. Draußen in der Voliere krächzte in trauter Zwiesprache das Papageienpaar.

Dian schaute wieder zum Fenster hin. Außen auf der Fensterbank hatte sich ein allabendlicher Gast eingefunden: Ronald, die zutraulichste der Riesenhamsterratten, die unter den Hütten von Karisoke lebten. Er hockte auf den Hinterläufen und stopfte sich das alte Brot ins Maul, das Dian ihm vor der Schreibarbeit hingestreut hatte. »Guten Abend, Mr. President«, sagte sie. »Nicht, dass Sie sich noch in die Pfoten beißen vor lauter Gier.« Das Tier hob die Schnauze und schnüffelte in den Zigarettenrauch, den Dian zum Fenster hin geblasen hatte.

In der Ferne trompetete ein Elefant. Schon konnte Dian den Widerschein des Lagerfeuers in der Krone des uralten Kosobaumes flackern sehen, der zweihundert Schritte entfernt am Kochplatz stand. Gitarrenakkorde wehten durch den Abend. So melancholisch, wie sie klangen, konnte es eigentlich nur Wayne McGuire sein, der da draußen am Feuer in die Saiten griff.

Youngs Musik hörte sich nicht wesentlich fröhlicher, doch entschieden schöner an. Um sie besser hören zu können, stand Dian auf und ging zum Schlafzimmer, wo das Transistorradio neben ihrem Bett stand. Rauchend lehnte sie im Türrahmen und lauschte, während sie durch das offene Schlafzimmerfenster in die Dunkelheit über dem Gorillafriedhof hinausschaute. Leise sang sie mit: »Es sind Empfindungen, für die ich keine Worte hab’, die treiben mich, ein Herz aus Gold zu suchen …«

Wie an beinahe jedem Abend glitt irgendwann die Silhouette der Eule über die Gräber und wie an beinahe jedem Abend kreischte die Nervensäge Kima ihr hinterher, Dians Hausaffe. Und aus dem Kofferradio jammerte Neil Young: Ich hab den Ozean für ein Herz aus Gold überquertund nunwerd’ ich alt. Dian ging zurück zu ihrem Arbeitspult, beugte sich über die Tastatur und schrieb weiter.

Der Rabe auf der Schreibmaschinenwalze neigte den Kopf, als würde er nun doch wieder ihrer Stimme lauschen. Die Gesten und Laute der Berggorillas verstand sie nach all den Jahren, doch würde sie jemals verstehen, was hinter der gefiederten Stirn Gorbatschows vor sich ging? Wegen des weißen Flecks im Kopfgefieder, hatte Dian ihn nach dem Generalsekretär der sowjetischen KP benannt; dabei wusste sie bis zur Stunde nicht, ob er ein Männchen oder ein Weibchen war.

Die Zigarette zwischen den Lippen murmelte sie die abschließenden Sätze ihres Tagesberichts und hämmerte sie in die Maschine. Sie schlug gegen den Walzenhebel, die Walze rasselte nach links, der Rabe spreizte die Schwingen, hüpfte hoch und landete wieder auf ihr, während Dian die letzte Zeile schrieb.

»Fertig!« Mit einer herrischen Handbewegung scheuchte sie den schwarzen Hausgenossen von der Walze und drehte die Papierbögen aus der Maschine. »Jetzt kann es von mir aus Weihnachten werden.« Gorbatschow krächzte beleidigt, flatterte eine Runde um den Weihnachtsbaum und ließ sich auf den Aktenordnern nieder, die ganz oben auf dem niedrigen Bücherschrank neben der Schlafzimmertür standen. Dian wollte ihren Bericht und die Durchschläge abheften und wedelte mit den Papieren. »Weg da!« Der schimpfende Vogel spreizte die Schwingen, um zum Fensterbrett zu flattern, wobei er sich so kraftvoll am ersten Aktenordner abstieß, dass der umstürzte und alle anderen mit ihm. Einige Ordner fielen auf den Boden und rissen Bücher und Fotomappen mit sich.

»Verdammter Geier!« Dian bückte sich nach Ordnern, Büchern, Mappen und herausgerutschten Fotos. »Idiotisches Vieh!« Fluchend klaubte sie den Berichtsordner aus dem Durcheinander, öffnete ihn auf den Knien und heftete ihre Blätter ab. Dann machte sie sich daran, die zerstreut auf dem Holzboden liegenden Papiere und Fotos zusammenzuschieben.

Draußen hörte sie die Trommeln wilder und lauter tönen, auch die Gitarrenakkorde klangen mittlerweile rhythmischer und wurden nun in einer Dur-Tonart geschlagen. McGuire geriet allmählich in Fahrt, wie es sich anhörte. Eine Rassel und eine Umuduri hatten sich in das eigenwillige Weihnachtskonzert gemischt, und über allem schwebte auf einmal eine glockenhelle Frauenstimme.

»Ich muss allmählich raus ans Lagerfeuer.« Dian schielte zum Couchtisch mit den Geschenken, die sie am Vorabend eingepackt hatte. »Die Kindsköpfe wollen endlich Weihnachten feiern.« Auf der Fensterbank fauchte die Riesenhamsterratte den Raben an, der ihr das Brot wegpickte. Der schwarze Vogel fauchte zurück und schlug sie mit ein paar Schnabelhieben in die Flucht.

Dian stellte Ordner und Fotoalben wieder auf die Kommode und zog eine leere Zigarrenkiste aus dem Bücherregal und an ihre Knie, um die losen Fotos hineinzulegen, die aus den Alben gerutscht waren. Lauter altes Zeug, das sie aussortiert hatte, um es zu verbrennen. Doch schon das dritte Bild hielt ihren Blick fest.

»Der große weiße Jäger«, sagte sie lächelnd, während sie auf ihre Fersen sank und den attraktiven Mann mit Tropenhelm und in Safarikleidung betrachtete. »Der schöne John Alexander.« Nicht zu einem einzigen Kuss hatte sie ihn verführen können! »Was mag wohl aus dir geworden sein, du Dummkopf?« Wenigstens war es ihr damals, vor zweiundzwanzig Jahren, gelungen, ihn zum Aufstieg auf jenen Vulkangipfel zu überreden, wo sie dann den ersten Berggorilla ihres Lebens zu sehen bekommen hatte.

»Lang ist’s her.« Seufzend legte sie das Foto in die Kiste, doch bereits das nächste rief gleich eine ganze Kaskade von Erinnerungen in ihr wach – Louis Leakey, der Professor, dem sie ihr Leben mit den Gorillas verdankte, dem sie alles zu verdanken hatte, was sie geworden war.

Dian hielt sein Porträt in den Lampenschein: ein zerfurchtes Gesicht mit Feuer im Blick und entschlossen vorgeschobenem Kinn. Sie hatte es selbst aufgenommen, während eines gemeinsamen Urlaubs drei oder vier Jahre vor Louis’ Tod. Damals hatte der alt gewordene Primatenforscher mächtig um sie geworben. »Verrückter Kerl.« Mit einem wehmütigen Lächeln ließ sie das Bild in die Kiste fallen.

Auf einmal fiel ihr wieder ein, wie sie vor einiger Zeit in einem Anfall verzweifelter Wut und Einsamkeit die Fotos sämtlicher Männer aus dem Album verbannt hatte, die ihr Leben geprägt, die ihr Herz berührt hatten. Und keinen hatte es bei ihr gehalten.

Auch diesen großen Kerl mit den kantigen Zügen nicht, dessen Foto sie jetzt hochhob: Forrester, der hartnäckige rhodesische Farmer, der nur schwer davon abzubringen gewesen war, sie zu heiraten. War das nicht in einem anderen Leben gewesen? Natürlich! Weg mit dem Bild, und das von dem französischen Arzt gleich hinterher! Ein gerissener Charmeur, ohne Talent zur Treue. Zum Glück hatte sich die Beziehung zu ihm auf ein paar romantische Nachtstunden beschränkt.

Warum um alles in der Welt hatte sie diese Fotografien nicht verbrannt, sondern zurück ins Album gesteckt? »Dreimal darfst du raten«, sagte sie mit ironischem Unterton zu sich selbst, denn sie wusste genau, dass sie an jenem Abend vor zwei Jahren, als Einsamkeit und Verzweiflung sie überwältigten, entschieden zu tief in die Whiskyflasche geschaut hatte.

Das nächste Porträt genauso flott in die Zigarrenkiste zu werfen wollte Dian partout nicht gelingen. Im Gegenteil: Sie musste sich auf den Knien aufrichten, um es möglichst nahe an die Lampe halten zu können, musste es aufmerksam anschauen, so aufmerksam, wie sie sonst nur Landkarten studierte oder Briefe von ihren Geldgebern aus den Vereinigten Staaten.

Das Bild zeigte einen Mann mit klaren Augen und nachdenklichen Zügen, der milde lächelte und sich ein Offiziersbarett der Royal Navy tief in die Stirn gezogen hatte: Major Robert Campbell. Dians Herz fühlte sich plötzlich an wie ein warmer Bleiklumpen.

»Wie konntest du nur«, flüsterte sie, »wie konntest du mich nur verlassen.« Die Tränen stiegen ihr hoch, kamen jedoch nur bis zur Kehle. Sie küsste das Bild, ließ sich zurück auf die Fersen sinken und legte es behutsam auf die anderen. Um Bob war es schade, wirklich schade. Drei Jahre hatte sie mit ihm verbracht, die drei glücklichsten Jahre ihres Lebens.

»Vorbei!«, sagte sie mit rauer Stimme. »Danke dem Universum für die Zeit mit ihm und vergiss ihn endlich.«

Sie wollte die letzten Fotos von der Bastmatte aufklauben, doch Schritte vor der Hüttentür ließen sie aufhorchen; es klopfte. »Was gibt’s denn?«

Die Tür wurde aufgezogen und Wayne McGuire schaute herein. »Hier liegt was auf der Stufe.« Er deutete hinter sich.

»Okay. Wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk.

Er blinzelte zu ihrem Weihnachtsbaum. »Den haben Sie aber schön geschmückt, Dr. Fossey.«

Sie nickte. »Sonst noch was?«

»Die Frauen aus dem Dorf sind auch schon da.« Scheu blinzelte der Student und Doktorand zu ihr herein. Seine Augen hinter den dicken Brillengläsern wirkten unnatürlich groß. »Sogar Mrs. Carr ist zur Weihnachtsfeier heraufgestiegen.«

Dian musterte ihn von seinen dreckigen Stiefelspitzen bis zum Scheitel seiner ungekämmten Locken; und sie musterte ihn ziemlich kühl. Seine alte Gitarre in der Rechten stand McGuire auf der Schwelle, unschlüssig wie ein Bettler, krumm wie ein Fragezeichen. Meistens ging er Dian auf die Nerven. Genau genommen ging er ihr nur dann nicht auf die Nerven, wenn er im Regenwald unterwegs war, um Daten für seine Doktorarbeit zu sammeln, Gorillas zu zählen und die Fallen der Wilderer zu zerstören. Sie wusste, wie sehr er sie verabscheute. McGuire war eine Mimose und Dian eine strenge und unduldsame Lehrerin.

Sie zog die Brauen hoch. »Ja, und?« Vorbei an McGuires Stiefeln schlüpfte Kima in die Hütte. Er sprang auf den Esstisch und schnappte sich die Banane, die Dian dort für ihn bereitgelegt hatte.

McGuire räusperte sich. »Die Leute werden ungeduldig, Dr. Fossey.« Er trat von einem Fuß auf den anderen. »Außerdem haben sie Hunger. Sanweckwe lässt fragen, ob wir nicht endlich loslegen können.«

»Die Weihnachtsfeier beginnt, wenn ich es sage.« Dian wandte sich ab und beugte sich wieder über Zigarrenkiste und Fotos. »Ihr werdet gefälligst warten, bis ich hinaus ans Feuer komme.« Wortlos drückte McGuire die Tür zu. Auf der Fensterbank krächzte der Rabe.

Missmutig nahm Dian die Fotos hoch. Aus irgendeinem Grund verdarb es ihr regelmäßig die Laune, mehr als zwei Worte mit McGuire wechseln zu müssen. Und aus irgendeinem Grund verirrten sich regelmäßig Studenten aus den USA oder aus Großbritannien zu ihr in die ruandischen Vulkanberge, die zu nichts zu gebrauchen waren. Oder zu fast nichts. Lauter Träumer oder Bücherwürmer oder verhinderte Hippies.

Nun gut, McGuire hatte sie wenigstens beibringen können, wie man eine Gorillaspur von einem Stiefelabdruck unterscheidet. Und die Fallen der Wilderer zerstören konnte er inzwischen auch.

Sie schob die drei letzten Fotos auseinander, die sie noch in der Hand hielt. Das von Alan Root, einem hervorragenden Tierfilmer und liebenswerten Mann legte sie mit einem anerkennenden Nicken in die Zigarrenkiste. Vielleicht doch nicht verbrennen? Denn was hatte sie ihm nicht alles zu verdanken! Im Grunde ging sogar die Begegnung mit Bob auf sein Konto.

Das Bild ihres Stiefvaters ließ sie neben die Kiste fallen. Weg damit, nur nicht anschauen! Am besten noch heute Abend verbrennen!

Und schließlich das Foto eines jungen Mannes in der weißen Kluft eines Oberbootsmannes der US-Marine. George Fossey stand in Druckbuchstaben am unteren Rand geschrieben. Der erste Mann, der Dian verlassen hatte. Ihr Vater.

Für einen Moment senkte sie den Kopf, schloss die Augen und drückte das Foto an ihre Stirn. Im Essbereich hörte sie den Affen vom Tisch springen, spürte, wie er an ihr hochkletterte und sich auf ihrer Schulter an ihrem Kopf rieb.

Sie legte das Foto ihres Vaters zu den anderen in die Zigarrenkiste, stellte die Kiste zurück auf das Schränkchen und steckte, während sie aufstand, das Foto ihres Stiefvaters in die Gesäßtasche. Einen Moment stand sie still und verzerrte das Gesicht, denn ihre Knie taten weh. Seit Monaten lebte sie mit diesen Schmerzen, ach was – seit Jahren! Meistens ließ Dian sich nichts anmerken, doch manchmal stachen sie so heftig und unverhofft zu, dass sie stehen bleiben und aufstöhnen musste.

Ihr Blick fiel auf das Bild über dem Bücherschränkchen, das wunderschöne Porträtfoto ihres Gorillafreundes, das Bob Campbell kurz vor seinem endgültigen Abschied geschossen hatte. Oft, wenn sie es bewusst betrachtete, so wie jetzt, überwältigte es sie aufs Neue, wie gut Bob Digits Gesicht getroffen hatte! Ein überaus zufriedenes Gesicht – groß und schwarz und friedlich. Und ein wenig melancholisch.

Geliebter Digit!, dachte sie. Dir begegnet zu sein dafür hat sich alles gelohnt. Einfach alles.

Wenig später, am Schreibmaschinenpult, leerte sie das Whiskyglas auf einen Zug und zündete sich eine Zigarette an. Danach legte sie die Weihnachtsgeschenke für ihre Leute in den bereitstehenden Korb und schaute, die Hand schon am Lampenschalter, zum Raben hin, der noch immer Brotkrumen von der Fensterbank aufpickte. Auf Dians Blick hin flatterte Gorbatschow ins Schlafzimmer hinein, wo zwischen Ofenrohr und Lesepult seine Sitzstange über dem Brennholz hing.

Dian klemmte die Zigarette zwischen die Lippen, setzte den Geschenkkorb auf ihre Hüfte, löschte das Licht und ging hinaus in die Nacht. Kima blieb die ganze Zeit auf ihrer Schulter hocken. So oft die kleine Meerkatze auch einen Grund zum Kreischen und Meckern finden mochte – Zigarettenrauch störte sie nicht im Geringsten.

Kaum hatte Dian die Tür hinter sich geschlossen, stieß ihr Fuß gegen ein Stück Holz. Sie stutzte, schaute auf die kurze Treppe hinunter, konnte wegen der Dunkelheit jedoch nur Umrisse des heimlich abgelegten Geschenkes erkennen, das schon McGuire aufgefallen war. Ein Weihnachtsgeschenk, das nicht in Geschenkpapier gewickelt war? Ungewöhnlich.

Dian stellte den Korb ab und ging in die Hocke, um es zu untersuchen. Eine hölzerne Schlange! Sie hob sie hoch, tastete ihre Form ab, hielt sie in Richtung Feuerschein und begriff endlich: ein Sumu, ein magischer Fetisch!

Die abergläubischen Einheimischen hielten es mit Zauberei, und jemandem so ein Sumu vor die Tür zu legen, galt als besonders krasse Form schwarzer Magie. »Schwachsinn«, schimpfte Dian. Jemand hatte sie verflucht. »Was für ein dämlicher Schwachsinn!« Jemand wünschte ihr den Tod. »Berauschende Neuigkeit.«

Sie spuckte aus, ließ die hölzerne Schlange fallen und nahm den Korb hoch. Natürlich hatte sie Feinde in Ruanda; und hier, im Vulkanpark sowieso. Viele und erbitterte Feinde. Doch wie kindisch, einer amerikanischen Frau mit Magie Angst einjagen zu wollen, einer Frau, die bekannt war für ihre Unerschrockenheit und ihre Schießkünste.

»Lächerlich!«, zischte sie, während sie über den Kiesweg stapfte, der von ihrem Mausoleum – so nannte Dian ihre Hütte – zum Feuerplatz führte. »Kommt doch, wenn ihr euch traut!« Sie schritt an Kosobäumen und der mittleren Hütte vorbei, dem Flammenschein und dem fröhlichen Gesang entgegen. Noch ein paar leise Flüche, dann löste sich die Beklemmung in Wohlgefallen auf, die sie angesichts des Sumus befallen hatte.

»Fröhliche Weihnachten!«, brüllte sie schon auf halbem Weg zum Lagerfeuer. Die Musik ebbte ab und viele aufgekratzte Stimmen erwiderten ihren Gruß. Gut drei Dutzend Menschen standen oder saßen rund um das Feuer, fast ausschließlich Einheimische: Fährtenleser, Wildhüter, Träger, Assistenten, Köche. Einige hatten ihre Frauen mitgebracht. »Bescherung!«, rief Dian und ging auf eine der vier Weißen zu und küsste sie zur Begrüßung. »Wie schön, dass du dich aufgemacht hast und zu mir auf den Berg gestiegen bist, Rose!«

Rosamond Carr, ihre beste Freundin, umarmte sie. »Gesegnete Weihnachten, Nyirmachabelli, wie geht es dir?« Die kleine zierliche Frau mit dem weißen Haar fragte das leise und mit einer seltenen Mischung aus Ironie und Sorge in der Stimme.

»Geht schon.«

Rose musterte sie ein wenig skeptisch und machte große Augen, als sie dann in den vollen Geschenkkorb schaute. »Meine Güte, Dian! Wie viel Mühe du dir wieder gemacht hast!«

Die weißhaarige Belgierin wohnte am Fuße der ruandischen Virunga-Vulkane. Sie gehörte zu den vier Menschen, die dafür verantwortlich waren, dass Dian und die Berggorillas einander gefunden hatten. Die anderen Weißen, drei Studenten in den Zwanzigern, begrüßten Dian eher scheu. McGuire stimmte hingebungsvoll seine Gitarre und vermied es so, sie anschauen zu müssen.

Dian ging ans Feuer, warf das Foto ihres Stiefvaters hinein und stellte den Korb dann auf den großen, aus Stämmen zusammengenagelten Tisch, auf dem Fleisch, Früchte und Kartoffeln sich häuften. »Ich bin euer Christkind!«, rief sie. »Und jetzt halte ich Bescherung!«

Jedes Geschenk nahm sie einzeln aus dem Korb und verkündete laut den jeweils darauf geschriebenen Namen. Unter dem Jubel aller kam einer nach dem anderen zu ihr und nahm seine liebevoll verpackte Weihnachtsgabe entgegen, zuletzt die Studenten.

Glücksgefühle perlten Dian durch die Brust, als sie in die Runde spähte und die leuchtenden Augen in den schwarzen und weißen Gesichtern der Beschenkten sah. Ihrem treuen Fährtenleser Sanweckwe hatte sie eine neue Tabakpfeife aus Cambridge mitgebracht; ihr langjähriger Assistent Vatiri fummelte bereits die Klingen aus seinem neuen Schweizer Taschenmesser; andere freuten sich über Feuerzeuge, Comichefte, Haarbürsten, Tabak oder Spielzeugautos.

Sogar über McGuires breites Jungengesicht huschte ein Strahlen, während er sein Geschenk auspackte: eine Prachtflasche Kölnisch Wasser; Dian fand, dass er schlecht roch.

Im Grunde hatte sie all diese Männer und Frauen gern. Jedenfalls die meisten von ihnen; oder wenigstens den überwiegenden Teil. Nun gut, auf einige hätte sie lieber verzichtet. Doch konnte sie nicht sogar an McGuire liebenswerte Seiten entdecken, wenn sie sich ein bisschen Mühe gab?

Schon möglich, dachte sie.

Einer nach dem anderen bedankte sich bei Dian, bevor die Männer wieder zu ihren Instrumenten griffen. Die Trommel dröhnte, McGuire schlug die Saiten, und Vatiri blies in eine Elfenbeintrompete. Ein gewaltiger Tusch hallte durch die Nacht, woraufhin Sanweckwe mit einem großen Geschenk vor sie trat und es ihr überreichte. Unter vielstimmigem Getuschel und neugierigen Blicken schälte Dian die Schachtel aus dem bunten Papier und zog eine lange, wasserdichte Jacke aus dunklem Wachstuch und mit Daunenfutter heraus.

»Heiliger Strohsack!«, rief sie und scheuchte Kima von ihrer Schulter. »Darin kann ich ja nächtelang im nassen Unterholz kauern und unsere Gorillafreunde beobachten« Unter dem Applaus der anderen schlüpfte sie in die Jacke. »Und wie gut sie passt! Danke, ich danke euch allen! Und bevor ihr mir verhungert, hängt endlich Fleisch über das Feuer.«

Die Studentin, Rose und die beiden Bahutus, die Dian zum Kochen angestellt hatte, bereiteten das Fleisch zum Grillen vor. Sanweckwe schenkte Bananenbier aus, und die Musiker langten wieder nach ihren Instrumenten, um ein Weihnachtslied anzustimmen. Viele sangen mit, einige klatschten rhythmisch in die Hände, die ersten Frauen und Männer begannen zu tanzen.

Dian nahm das letzte noch unvergebene Geschenk aus dem Korb und hielt eine Fackel so lange ins Feuer, bis sie sich entzündete. Die Flamme hoch über den Kopf erhoben, machte sie sich auf den Rückweg zum Mausoleum. »Bin gleich wieder bei euch!« Niemand fragte sie, wohin sie wollte, alle wussten es.

Vor ihrer Eingangstür verharrte sie einen Atemzug lang und blinzelte zur Treppe, neben der sie die hölzerne Schlange mehr ahnte als sah. Sie stieß einen leisen Fluch aus, woraufhin in der Voliere die Papageien zu zetern begannen, und bog auf den Pfad ab, der hinter die Hütte und zum Gorillafriedhof führte. Dort stand sie eine Zeitlang zwischen den viel zu vielen Grabhügeln, bevor sie vor einem in die Hocke ging und die Fackel an seiner Schmalseite in den weichen Boden rammte. »Ich weiß, du machst dir nichts aus Weihnachten«, sagte sie laut, »ich hab dir trotzdem ein Geschenk mitgebracht«

An dem Pfahl, der an der oberen schmalen Grabseite aus der Erde ragte, war ein weiß gestrichenes Holzschild angenagelt; Dian hatte es erst Anfang Oktober erneuert. Im Fackelschein waren der Name des Toten und sein Todestag darauf gut zu lesen:

DIGIT, † 31. Dezember 1977

Im Schein der Fackel packte sie auch das Geschenk aus, das sie ihm mitgebracht hatte: ein gerahmtes und in Zellophan gewickeltes Foto eines Gorillababys. »Ein Weibchen deiner ehemaligen Gruppe hat es vor zwei Wochen zur Welt gebracht.« Durch das Zellophan hindurch klappte sie den Ständer des Rahmens auf und stellte das Bild auf das Grab. »Ein Männchen, ich habe ihn Silvester genannt.«

Sie stand auf, denn die Knie taten ihr weh. In Gedanken versunken schaute sie mal auf Digits Grabschild, mal auf das Foto des Gorillababys hinab. »Ich hoffe, dir gefällt das Geschenk genauso gut wie mir.«

Während der Nachtwind vom Lagerfeuer her Musik und Gesang zum Gorillafriedhof herüberwehte, stiegen die Bilder der Erinnerung in ihr hoch: Digit als verspieltes schwarzes Wollknäuel, Digit als starker Schwarzrücken inmitten seiner Gruppe, Digit, wie er es wagte, seine schwarze, kräftige, ledrige Hand nach ihren weißen schmalen Fingern auszustrecken und sie zu berühren. Und schließlich Digit als blutender, verstümmelter Torso.

»Digit«, sagte Dian, während ihr die Tränen über die Wangen liefen, »mein Freund Digit. Es war ein langer Weg zu dir, doch er hat sich gelohnt.«

2

Indianerin

Louisville, September 1955

Die Frau war groß, noch größer als Dad sogar, und den hielt Nick für einen richtig großen Mann. Sie hatte eine auffällige Nase und zu Zöpfen geflochtenes langes Haar. Dieses Haar war von gleicher Farbe wie frisch gefallene Kastanien, wenn sie morgens im taubedeckten Gras von der Sonne beschienen werden. Nick hatte sie nur kurz gesehen, denn Dad wollte unbedingt erst einmal allein mit der Frau sprechen, also musste er auf der Holzbank vor der Tür warten. Natürlich lauschte er am Schlüsselloch.

Dad schilderte der Frau mit dem Kastanienhaar, wie es passiert war. Wie er, der arme kleine Nick, die Treppe hinunter gestolpert und gegen die scharfe Kante der offenen Eisentür geknallt war, durch die man hindurchmusste, wenn man im Keller Marmelade oder Bier oder Kartoffeln holen wollte.

Er zog die Schultern hoch und verzerrte das Gesicht, denn er spürte wieder den schrecklichen Schmerz in der Achselhöhle, als Dad auf der anderen Seite des Schlüssellochs der Frau von dem Unfall erzählte. Wie der Hieb einer breiten Schwertklinge hatte es sich angefühlt, als ihm die Türkante in die Achselhöhle gefahren war, wie der Stoß mit einem Spaten. Er jedenfalls zweifelte nicht daran, dass Treffer durch Schwerter und Spaten fast genauso weh taten.

Auch dass er, der arme kleine Nick, den Arm seitdem kaum noch bewegen, ihn nicht einmal wirklich spüren konnte, erzählte Dad der Frau mit dem Kastanienhaar. Weil nämlich die verdammte scharfe Kante der verdammten eisernen Kellertür einen Nerv in seiner Achselhöhle durchtrennt hatte.

Nick wusste, was ein Nerv war – selbstverständlich! –, denn Dad war schließlich Arzt und hatte ihm schon den ganzen Körper des Menschen samt allen Einzelteilen erklärt. Und noch genauer wusste er, wie weh das tat, wenn so ein Nerv durchtrennt wurde; schließlich hatte er das erst vor ein paar Wochen am eigenen Leib erlebt.

Er stutzte, denn von einem Augenblick auf den anderen verstand er kein Wort mehr von dem, was sein Dad hinter der Tür redete. Er mochte lauschen, wie er wollte, er hörte nur noch, dass sein Dad redete. Oder eigentlich flüsterte er nur noch. Wahrscheinlich erzählte er der Frau mit dem Kastanienhaar jetzt das, weswegen er hier draußen vor der Tür warten und heimlich lauschen musste. Wahrscheinlich erzählte er ihr, dass er, der arme kleine Nick, seinen Arm nie wieder würde bewegen können.

Er kämpfte mit den Tränen, nahm das Ohr vom Schlüsselloch und schaute hinab auf die Schlinge – der Arm hing darin wie ein fremdes Ding aus Haut, Fleisch und Knochen, das zu weiß Gott wem gehörte, nie und nimmer jedoch zu ihm, dem armen kleinen Nick, sonst würde er ihn doch spüren, oder? Der Nerv war schuld, oder besser: der durchtrennte Nerv. Oder nein: Die verdammte Tür war schuld.

Die Frau drinnen bei Dad sagte nicht viel, stellte nur hin und wieder Fragen – Wie alt ist Ihr Sohn? Kann er schon lesen und schreiben? Hat er vor dem Unfall Baseball gespielt? Oder Tennis oder gar Football? Solche Sachen fragte sie, und Dad erklärte ihr, dass er, der arme kleine Nick, selbstverständlich Baseball spielte, und dass er ein sehr guter Schwimmer war.

Die Stimme der Frau mit dem Kastanienhaar klang wie die eines großen schüchternen Mädchens, hell und weich, dabei war sie nicht viel jünger als Mom. Eine wirklich schöne Stimme, fand Nick – von Anfang an hörte er sie gern.

War sie eine Ärztin? Oder eine Krankenschwester? Sie hatte ein wenig ausgesehen wie eine Indianerin, als sie eben die Tür geöffnet hatte, um Dad hereinzulassen. Und Nick konnte sich gut vorstellen, dass sie wirklich eine Indianerin war, hoffte es sogar; vielleicht war sie sogar eine Medizinfrau, die zaubern konnte. Bestimmt konnte sie zaubern, so hübsch wie sie war. Ganz bestimmt konnte sie auch den verdammten Nerv wieder heil zaubern.

Auf der anderen Seite des Schlüssellochs redeten sie nun gar nichts mehr, flüsterten auch nicht, dafür hörte Nick Schritte da drinnen. Er huschte zur Bank und setzte sich so kerzengerade hin, als hätte er die ganz Zeit geduldig gewartet. Und keinesfalls gelauscht.

Die Tür öffnete sich und Nick hörte seinen Dad sagen: »In Ordnung, Miss Fossey, dann hole ich ihn gleich nach der Visite wieder ab, so in einer Stunde etwa.«

»Eine Stunde reicht uns fürs Erste, Dr. Coy.«

Und als Dad aus der Tür getreten war, sagte er zu Nick: »Das ist Miss Fossey, Nicki. Sei schön brav und tu, was sie sagt, denn sie hat vielleicht eine Idee, wie man einen lahmen Arm wieder in Bewegung bringen könnte.«

Nick rutschte von der Bank. »Wirklich?« Und dann stand er vor ihr und guckte zu ihrem Gesicht hinauf. Heilige Maria und Joseph, wie groß sie war!

»Ich glaube schon«, sagte die Frau mit dem Kastanienhaar, »wir werden sehen.«

Ihre Nase war tatsächlich die Nase einer Indianerin – groß, schmal und leicht gebogen wie der Schnabel eines Adlers. Und nur eine Indianerin konnte solche Augen haben: dunkelbraun, mandelförmig, gütig. Und wie ernst sie guckte! Und wie hübsch ihr Indianerinnengesicht aussah! Nick war jetzt sicher, dass sie zaubern konnte.

Dad winkte und ging. Sein weißer Arztkittel flatterte hinter ihm her, denn wie immer hatte er es eilig, zu den Kindern auf seiner Krankenstation zu kommen. Die Frau mit dem Kastanienhaar streckte Nick ihre linke Hand entgegen, denn seine rechte hing ja in der Schlinge. »Du heißt Nick?«

Er nickte. »Und du?«

»Dian.« Sie zog ihn in ihr Behandlungszimmer und schloss die Tür. »Du bist sechs Jahre alt und gerade in die Schule gekommen, wie dein Vater mir erzählt hat.«

»Ja. Und ich werde meinen Arm nie wieder bewegen können, stimmt’s?«

»Wer sagt das denn?« Die Frau namens Dian wies auf einen Drehhocker neben einem niedrigen Tisch.

»Vielleicht Dad?« Nick rutschte auf den Hocker, wobei sein Blick die vielen bunten Sachen darauf streifte: Kugeln, Bälle, Stäbe mit Drahtfedern, gefärbte Federn und eine Art Miniklavier. »Das hat er doch sicher zu dir gesagt. Gib’s zu.«

»Nein.« Behutsam nahm sie ihm den leblosen Arm aus der Schlinge. »Wenn er das glauben würde, hätte er dich doch nicht zu mir gebracht.«

»Was hat er dann gesagt? Ich habe ihn doch flüstern hören.«

»So, wie er dich kennt, wirst du keine Ruhe geben, bis du wieder einen Baseballschläger schwingen kannst.« Sie nahm seine beiden Hände und drückte sie.

»Das hat er gesagt?«

»Ja. Drück mal, so fest du kannst.«

Nick tat sein Bestes. »Und du wirst dafür sorgen, dass ich wieder Baseball spielen und schwimmen kann?«

»Du selbst wirst dafür sorgen, und ich werde dir dabei helfen. Doch wir brauchen Zeit. Vielleicht viel Zeit.« Sie ließ seine Hände los und schaute ihn voller Bewunderung an. »Deine linke Hand ist ganz schön stark.«

»Ich weiß. Wo kommst du her, Dian? Ich habe dich noch nie hier in der Krüppelanstalt gesehen.«

»Aus Atherton, Kalifornien, ich bin erst seit gestern in Louisville. Heute ist mein erster Tag hier im Kosair Crippled Children’s Hospital. ›Krüppelanstalt‹ klingt hässlich.«

»Kalifornien? Von so weit her? Gab’s keinen Job dort für dich?«

»Ich wollte mal weg.« Sie zog ihm Pullover und Hemd aus. »Weg von meiner Stadt, weg von meinen Eltern. Ich wollte mal was anderes sehen, etwas Neues erleben.«

»Und dann gleich bis nach Kentucky?« Nun war er es, der sie voller Bewunderung anschaute. »Ich werde nie von zuhause weggehen«, sagte er, während sie seine Schultern und Oberarme abtastete. »Nicht einmal von Louisville werde ich weggehen.«

»In deinem Alter kann kein Mensch wissen, wo es ihn einmal hin verschlägt. Nicht einmal ich weiß, wo ich eines schönen Tages noch landen werde.« Mit den Fingerspitzen fuhr sie ihm behutsam über die Haut seiner rechten Schulter bis hinab auf seinen rechten Oberarm. Das gefiel Nick. »Sag ›jetzt‹, sobald du meine Finger nicht mehr spürst.«

»Jetzt! Soll das heißen, dass du gar nicht lange in Louisville bleiben wirst?«

»Wenn ich kein Haus finde, bin ich nächste Woche schon nicht mehr hier.« Nun strich sie von verschiedenen Stellen aus über die Schulter zum Oberarm hin, was sich schön anfühlte. »Erst einmal arbeite ich drei Tage nur zur Probe hier. Sag’ ›jetzt‹, sobald du etwas spürst.«

»Jetzt!« Wie weich ihre Stimme klang, wie liebevoll sie ihn berührte! Fast wie Mom. »Und wo willst du hingehen, wenn du kein Haus in Louisville findest? Jetzt.«

»Wer weiß?« Aus dem Augenwinkel sah er, wie sie mit den Schultern zuckte. »Vielleicht nach Afrika?«

»So weit weg?« Nick erschrak. »Du machst Witze!«

»Witze nicht direkt, doch ein richtiger Plan ist es auch nicht. Ich träume nur manchmal von Afrika. Oder nein: Ich träume oft von Afrika. Ich habe schon davon geträumt, als ich so alt war wie du.«

»Was willst du bloß in Afrika?«

»Dort leben wunderschöne wilde Tiere. Löwen, Elefanten, Gorillas, Giraffen. Das weißt du doch, oder?«

»Klar weiß ich das, aber die kannst du dir doch im Zoo anschauen, wenn du unbedingt willst. Jetzt!«

»Da gibt es keine wilden Tiere, dort gibt es nur arme Kreaturen, die man in Käfige eingesperrt hat.« Nahe seiner Achsel zeichnete sie mit dem Finger einen Ring um seinen Oberarm. »Ich liebe Tiere, weißt du? Freie Tiere.« Sie drückte auf den Ring. »Bis hierher ist noch Gefühl in deinem Muskel. Und ein kleines bisschen Kraft auch.«

»Wirklich?« Er schaute zu ihr hoch. Heilige Maria und Joseph, was für ein schönes Indianergesicht sie hatte! »Warum hast du dir dann keinen Job gesucht, in dem du mit Tieren zu tun hast statt mit verkrüppelten Kindern?«

»Mit kranken Kindern, Nick. Krankheiten kann man heilen, Verkrüppelungen eher nicht. Um kranke Kinder zu heilen, bin ich nach Louisville gekommen.«

»Kinder mit kranken Armen wie mich. Gut, dass du gekommen bist. Gerade spüre ich deine Finger nicht mehr. Gut, dass du keinen Job mit Tieren gesucht hast.«

»Du wirst es nicht glauben – ich wollte eigentlich Tierärztin werden. Schau auf meine Hand.« Dian war mit ihren Fingern zwei Daumenbreiten nach unten gerutscht. »Nächsten Monat um die Zeit will ich hören, dass du bis hierher wieder etwas spürst. Falls ich dann noch hier bin.«

»Da musst du noch hier sein. Warum bist du keine Tierärztin geworden?«

»Hat nicht geklappt.« Sie fasste nach seinen Knien und drehte ihn samt Hocker zum Tisch hin. »Zu schlechte Noten. Strenge dich also ein bisschen an in der Schule, Nick, damit es dir mal nicht genauso geht.«

»Schule ist Bullshit.«

»Rede keinen Blödsinn. Nimm die blaue Feder da in die linke Hand.« Nick gehorchte, und Dian drehte ihm die rechte Hand nach oben, legte eine rote Feder hinein und schob ihre Hand unter seine. »Nun heb die linke Hand mit der Feder und stell dir vor, du würdest dasselbe mit der rechten Hand tun.« Er tat, was sie wollte, und beobachtete, wie sie jedes Mal, wenn er die linke hob, seine rechte Hand stützte und anhob.

»Willst du meine Freundin sein?«

»Du kennst mich doch gar nicht, Nick.« Sie sagte das beinahe ernst, lächelte nur ein klein wenig dabei.

»Ich höre doch deine liebe Stimme und sehe deine guten Augen.«

»Das reicht dir, um mein Freund sein zu wollen?«

»Das reicht mir.«

»Schließ die Augen und stell dir vor, wie du die rote Feder hochhebst, los.« Nick kniff die Lider zu. Hand und Feder konnte er sehen wie auf einem Foto, doch der lahme Arm bewegte sich auch in seiner Vorstellung nicht. Er spürte, wie die Tränen in ihm hochstiegen, und fühlte, wie Dian seinen Arm hob. »Ich kann ein ganz schrecklicher Mensch sein, Nick«, hörte er sie sagen, »launisch und barsch.«

»Glaub ich nicht. Du siehst aus wie eine richtig starke Indianerin und du bist so schön.«

»Waas?!« Diesmal lachte sie, und als er die Augen aufschlug, sah er, dass ihr Gesicht rot geworden war.

»Ich will dein Freund sein, Dian. Bitte, bitte.«

»Also gut, dann probieren wir es.« Sie nahm ihm die Federn aus den Händen und legte stattdessen zwei bunte Tischtennisbälle hinein. »Ich werde also versuchen, deine Freundin zu sein. Und jetzt das gleiche Spiel noch mal, nur mit den Bällen.« Eine Zeitlang hob er Tischtennisbälle mit der Linken und stellte sich vor, wie er es auch mit der Rechten tat. Ein klein wenig klappte es jetzt.

Zuletzt schob sie ihm das Miniklavier hin und er musste mit den Daumen und den Zeigefingern Tasten drücken, um dem Ding Töne zu entlocken. Das schaffte er natürlich nur mit der linken Hand. Immerhin gelang es ihm aber, sich mit geschlossenen Augen vorzustellen, wie sein rechter Daumen und sein rechter Zeigefinger das Miniklavier zum Klingen brachte.

Später, als sie ihm in seine Kleidung geholfen und ihn zur Tür geführt hatte, strich sie ihm über das Haar. »Morgen machen wir weiter. Du schaffst das, Nick.«

»Aber nur, wenn du hierbleibst, Dian. Ich werde beten, dass du ein Haus in Louisville findest.«

»Meinst du wirklich, das nützt was?«

»Was denkst du denn?!«

»Gut, ich bin gespannt.« Wieder strich sie ihm übers Haar, was ihm sehr gefiel.

»Weißt du, was?« Nick nahm seinen ganzen Mut zusammen, als die schöne Indianerin namens Dian zur Klinke griff, um die Tür zu öffnen. »Wenn ich meinen Arm wieder spüre und wieder Baseball spielen kann, dann gehen wir zusammen schwimmen.

»Einverstanden.«

»Und wenn ich mal groß bin, heirate ich dich.«

Sie neigte den Kopf auf die Schulter, machte ihre freundlichen braunen Augen ganz schmal und schaute ihn nachdenklich an. »Da hast du dir aber etwas vorgenommen, mein Lieber.« Lächelnd schüttelte sie den Kopf und öffnete die Tür. »Frag mich noch mal, wenn du groß geworden bist.«

3

Glenmary

Louisville, September 1955

Die Türglocke läutete und Georgie sah stirnrunzelnd von seiner Zeitung auf. Er machte gerade Pause, stärkte sich mit Bier und Schinkensandwich und erwartete an diesem Abend eigentlich keinen Besuch. Doch hatte er vorhin nicht auch schon Motorenlärm irgendwo auf der Farm gehört? Motorenlärm, der ihm nicht vertraut war?

»Wer zum Teufel verirrt sich um diese Zeit nach Glenmary?«, brummte er mit vollem Mund, während er sich aus seinem Lehnstuhl stemmte. Er spülte den Bissen, an dem er noch kaute, mit einem Schluck Bier herunter und ging zur Haustür; die Bierflasche nahm er mit. Georgie trug seinen guten alten Blaumann, denn er war vorhin erst aus dem Stall gekommen, vom Melken.

Bevor er öffnete, stellte er die Bierflasche auf den Garderobenschrank. Wusste man denn, wer vor der Tür stand? Einen Moment später stellte er verblüfft fest, dass es eine fremde Frau war – jung, braune Augen, offenes Gesicht, feine Züge und zu Zöpfen geflochtenes langes Haar, kastanienbraun. Hübsch. Ein bisschen arg groß vielleicht und ein bisschen wenig Busen.

»Ma’am?«

»Dian Fossey.« Sie streckte ihm die Rechte hin. »Wir haben gestern wegen des Hauses telefoniert, das sie inseriert haben.«

»Ach so?« Er erinnerte sich dunkel und drückte ihr die Hand, wobei er sich zu erinnern versuchte, ob sie ihren Besuch verabredet hatten. »George Long. Und Sie wollen also …?«

»Ich will mir das Haus anschauen, ja, und mieten, wenn es mir gefällt.«

Misstrauisch musterte er sie. »Sie sind allein?« Sie nickte und plötzlich kam sie ihm ein wenig scheu vor. »Ach so? Keinen Mann?« Er kratzte sich am Kopf. »Ich suche eigentlich ein Paar als Mieter, habe ich Ihnen das nicht schon gestern am Telefon gesagt? An eine unverheiratete Frau vermiete ich nicht.«

»Warum denn nicht?«

»Hören Sie mal, Ma’am! Sie sehen doch, wie abgelegen wir hier wohnen.« Hatte die junge Lady denn keine Augen im Kopf? »Was glauben Sie, was sich hier draußen alles ’rumtreibt.«

»Ich hab’s gern ein bisschen abgelegen, Mr. Long? Deswegen habe ich doch angerufen – weil im Inserat steht, dass Ihre Farm außerhalb der Stadtgrenze liegt. Ich war übrigens bereits drüben bei dem alten Haus. Von außen gefällt es mir schon mal wirklich gut.«

»Freut mich, doch wie gesagt: Ich suche ein Ehepaar als Mieter. Eine Frau ohne Mann kommt für mich nicht in Frage.«

»Am Waldrand neben dem Haus habe ich eine Waschbärin mit zwei Jungen gesehen, niedlich.«

»Drecksviecher! Kippen den Müllkübel um und verstreuen mir den Müll übers ganze Gelände. Doch wenn’s nur die wären. Hab schon Kojoten auf der Weide gehabt, und einmal sogar ein ganzes Rudel Wildsäue im Acker. Ziemlich gefährlich hier, wie gesagt.«

»Das ist ja wunderbar! Darf ich die Zimmer sehen?«

Georgie traute seinen Augen nicht: Die Lady strahlte wie ein Mädchen, das gerade von ihrem Märchenprinzen zum Silvesterball eingeladen worden war. »Haben Sie Tomaten auf den Ohren, Miss Fossey?« So langsam riss ihm nun doch der Geduldsfaden. »Ich vermiete nicht an Frauen, die alleinstehen. Zu gefährlich hier draußen.«

»Sie sind doch auch noch da, Mr. Long.« Sie zeigte auf die Damenschuhe vor der Tür. »Und ihre Frau.«

»Hören Sie – das alte Gesindehaus steht fast eine halbe Meile entfernt von meinem! Wenn da einer …«

»Höchstens eine viertel Meile.«

»… kommt und Sie …, na ja, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich würde Sie nicht einmal schreien hören. Nein, nein.« Georgie fuchtelte mit dem Zeigefinger.

»Um mich muss sich keiner Sorgen machen, ich kann mich wehren. Übrigens habe ich gelesen, dass Ihre Farm ›Glenmary‹ heißt – an einem Ort mit einem so schönen Namen würde ich wirklich gern wohnen.« Georgie verdrehte die Augen – sie gab nicht nach, sie gab einfach nicht nach! »Ich habe gesehen, dass Sie fast hundert Angusrinder auf der Weide stehen haben …«

»Und ich habe gesagt ›nein‹, und dabei bleibt’s!« Georgie hielt es an der Zeit, energisch zu werden.

»… und auf der Koppel neben dem Haus weiden wunderschöne Appaloosas. Ich reite für mein Leben gern!«

»Verdammt, mein Bier wird warm!« Während er seine Flasche von der Kommode nahm, suchte er nach Worten. »Zum letzten Mal: Sie sind allein, und an unverheiratete Frauen …«

»Ich brauche keinen Mann, um in der Einöde leben zu können. Ich habe keine Angst und komme ganz gut allein zurecht. Wissen Sie was, Mr. Long? Ich mache Ihnen ein Angebot: Sie vermieten mir das Haus, und ich nehme Ihnen die Pflege der Pferde ab. Was halten Sie davon?«

»Nichts. Außerdem wird meine Frau eifersüchtig, wenn ich an eine unverheiratete Frau vermiete.« Die Lady hatte wirklich ungewöhnlich schöne Augen.

»Und wenn mal eine Kuh oder eine Katze krank ist, kann ich mich darum kümmern. Ich habe nämlich Tiermedizin studiert.«

»Sie machen mich noch ganz krank!« Georgie warf den Kopf in den Nacken und raufte sich den Grauschopf. »Hier treibt sich Lumpenpack rum, wie oft soll ich Ihnen das noch sagen!«

»Ich habe ein Gewehr. Wenn Sie wüssten, wie gut ich schießen kann. Bitte schließen Sie mir das Haus auf, Mr. Long, bitte, bitte.«

Gütiger Himmel, diese Augen, wie sollte einer da nicht schwach werden. »Zum allerletzten Mal, Miss …« Und wie reizend sie lächelte, und dann diese zarte schmeichelnde Stimme! »Hören Sie mir zu, Miss …« Georgie setzte die Flasche an und nahm einen kräftigen Schluck. »Also gut, ich zeige Ihnen das Haus, aber danach verschwinden Sie, verstanden?«

Er stieg in seinen Toyota Pick-up und sie fuhr in ihrem Wagen, einem alten Saab, hinter ihm her zur Westsseite von Glenmary, wo Wald und Weiden begannen. Er schloss das uralte Haus auf, in dem früher ein Trucker mit seiner Familie gelebt hatte, danach ein Jäger mit Frau und Kind und ganz früher Viehhirten. Die junge Lady ging durch die Zimmer, guckte nach jedem ein bisschen glücklicher und sagte am Schluss, als sie vor der Veranda standen: »Was soll das Haus denn kosten, Mr. Long? Was zahle ich im Monat?«

»Gar nichts. Weil ich’s nämlich nicht an Sie vermiete.«

»Warum haben Sie es mir dann gezeigt?«

»Weil Sie mich ganz wirr im Kopf gemacht haben mit ihrer hartnäckigen Bettelei!«

»Sie werden es nicht bereuen, wenn Sie mir dieses Haus vermieten.« Die junge Lady entdeckte irgendwas drüben am Waldrand und machte sich auf den Weg dorthin. »Bitte, Mr. Long! Es gefällt mir unheimlich gut hier«, rief sie im Fortgehen. »Bitte, bitte.«

»Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie ein verdammter Sturkopf sind, Miss?« Fast wäre Georgie wieder schwach geworden, doch dann sah er, wie sie vor einem Haselnussstrauch am Waldrand in die Hocke ging, die Hand ausstreckte und vor sich hin murmelte. Und wieder glaubte er, seinen Augen nicht trauen zu können: Ein großer schwarzer Hund schob sich aus Farn und Gebüsch und leckte ihr die Hand, während sie ihm das Nackenfell kraulte.

»Heilige Scheiße!« Georgie schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Sind Sie wahnsinnig, Ma’am?! Das ist einer dieser streunenden Köter, die hier die ganze Gegend unsicher machen!« Er bückte sich nach einem Knüppel und schaukelte zu ihr. »Weg von dem verdammten Köter, der schnappt doch gleich zu! Was, wenn der die Tollwut hat?!«

Der Hund ergriff die Flucht und die eigensinnige Lady sagte: »Der war vollkommen gesund. Und schön war er auch.« Sie breitete flehend die Arme aus und setzte eine bettelnde Klein-Mädchen-Miene auf: »Bitte lassen Sie mich hier wohnen, Mr. Long.«

Brüsk wandte er sich ab »Kommt überhaupt nicht in Frage!« Georgie schaukelte zu seinem Pick-up, stieg ein und fuhr ohne die aufdringliche Lady zurück zu seinem Haupthaus.

*

Am Morgen des nächsten Tages klingelte früh das Telefon, da war seine Frau schon beim Einkaufen und Georgie hatte sich noch nicht einmal Kaffee gemacht. Murrend schlurfte er zum Telefontisch. Später fragte er sich, welcher Teufel ihn geritten haben mochte, als er den Hörer abnahm.

»Dr. Coy vom Kosair Crippled Children’s Hospital«, meldete sich eine Männerstimme, die ihm irgendwie bekannt vorkam. »Guten Morgen, Mr. Long.«

»Was für’n Hospital?«

»Kosair, die Klinik für Kinder mit Kinderlähmung. Bestimmt erinnern Sie sich an mich. Sie müssen Miss Fossey unbedingt das Haus vermieten.«

»Was muss ich?« Jetzt erst erkannte Georgie die Stimme des Orthopäden, der ihm im vorletzten Sommer seinen Knöchel zusammengeflickt hatte. »Ach Sie sind es, Dr. Coy! Wie geht’s denn so?«

»Schlecht, denn Miss Fossey hat kein Dach über dem Kopf. Und das braucht sie um jeden Preis, sonst kann sie nicht bei uns arbeiten.«

»Was geht mich die Frau an?«