9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Mutige Frauen, die Geschichte schrieben

- Sprache: Deutsch

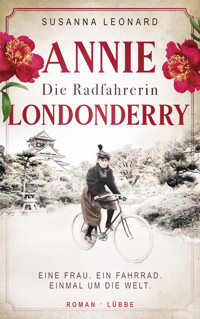

Eine bewegende Romanbiographie über die erste Frau, die mit dem Fahrrad die Welt umrundete

Boston, 1894. Annie ist gerade einmal 24, als sie eine schicksalhafte Entscheidung trifft: Sie lässt sich auf die Wette zweier Geschäftsmänner ein, die behaupten, eine Frau würde es niemals schaffen, mit dem Fahrrad die Welt zu umrunden. Annie widerspricht: Was ein Mann kann, kann eine Frau schon lange! Also setzt sie sich auf ihr 19 kg schweres Rad, im Gepäck nur Wechselunterwäsche und einen Revolver, und begibt sich auf das Abenteuer ihres Lebens. Ihre Tour um die Welt schlägt hohe Wellen in der Presse, doch sie birgt auch Gefahren und droht mehrmals zu scheitern. Wird Annie trotzdem Erfolg haben? Wird sie ein Zeichen setzen für alle Frauen, die wie sie von Gleichberechtigung träumen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 478

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumLiedtext und ZitatPersonenDie WetteI: Die Frau, die aufbrachSchwester ThaddeaHornisseWeit wegAnzeigeSchlaflosFliegen lernenFeministenFahrradfahrenSchachmattMiss MineralwasserRabenmutterSchriftstellerFrauenfreiheitRevolverSiebzehn KerzenStartII: Die Frau, die nicht aufgabSchwester ThaddeaZukunftSterling E Light RoadsterStory vom StrauchdiebElchlederBlondes GiftBettlerin und KöniginReporterÜberraschungenSchmierfinkenStory vom durchgegangenen GespannFranzosenTandemAbschiedSünderStory vom MenschenfresserNagelSegenStory von der KugelHeimatlandDom PérignonFuhrwerkNeue FrauSchwester ThaddeaEpilogDank und SchlussbemerkungZeittafelGlossarÜber dieses Buch

Eine bewegende Romanbiographie über die erste Frau, die mit dem Fahrrad die Welt umrundete Boston, 1894. Annie ist gerade einmal 24, als sie eine schicksalhafte Entscheidung trifft: Sie lässt sich auf die Wette zweier Geschäftsmänner ein, die behaupten, eine Frau würde es niemals schaffen, mit dem Fahrrad die Welt zu umrunden. Annie widerspricht: Was ein Mann kann, kann eine Frau schon lange! Also setzt sie sich auf ihr 19 kg schweres Rad, im Gepäck nur Wechselunterwäsche und einen Revolver, und begibt sich auf das Abenteuer ihres Lebens. Ihre Tour um die Welt schlägt hohe Wellen in der Presse, doch sie birgt auch Gefahren und droht mehrmals zu scheitern. Wird Annie trotzdem Erfolg haben? Wird sie ein Zeichen setzen für alle Frauen, die wie sie von Gleichberechtigung träumen?

Über die Autorin

Susanna Leonard wuchs in Karlsruhe und in Paris auf. Ihre Bewunderung für mutige Frauen brachte sie auf die Idee, biographische Romane über Frauen zu schreiben, die unsere Welt nachhaltig verändert haben. Nach Marie Curie beschäftigt sich Susanna Leonard in ihrem zweitem Roman mit dem bewegenden Leben der Gorillaforscherin Dian Fossey.

EINE FRAU. EIN FAHRRAD. EINMAL UM DIE WELT.

ROMAN

L Ü B B E

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung derliterarischen Agentur Peter Molden, Köln

Copyright © 2023 by Susanna Leonard und Bastei Lübbe AG, Köln

Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de

Umschlagmotive: © shutterstock.com: Sk_Advance studio | f11photo | Pelevina Ksinia; © French Photographer, (19th century)/French/Bridgeman Images

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7517-2846-1

luebbe.de

lesejury.de

Goodbye, Ruby TuesdayWho could hang a name on you?When you change with every new dayStill I’m gonna miss you.

There’s no time to lose, I heard her sayCatch your dreams before they slip awayDying all the timeLose your dreamsAnd you will lose your mindAin’t life unkind?

Keith Richards, 1966 in seinem Lied Ruby Tuesday

Fahrradfahrenhat mehr zur Emanzipation der Frauen beigetragenals irgendetwas anderes in der Welt.

Susan B. Anthony 1896 in der New York World

Personen

Anna Cohen KopchovskyAnnie LondonderrySimon Kopchovsky»Max«, Annas MannBertha»Mollie«, Annas älteste TochterLibbieAnnas jüngere TochterSimonAnnas SohnBennett CohenAnnas BruderBerthaBennetts FrauJohn Dowe*Professor für englische LiteraturJosephine Dowe*John Dowes FrauSusan B. AnthonyReporterin der New York WorldJakob von Waldmann*SchriftstellerSamuel Thatcher*ZuckergroßhändlerColonel Albert PopeFabrikant und FahrradproduzentAlonso PeckPopes StarverkäuferAlbert ReederArztPeter Goldberg*VerlegerEsther Glass*Annas NachbarinC. W. Chancelloramerikanischer Botschafter in ParisPaul Seigneuret*SchriftstellerTomaso di Cipolla*SchriftstellerVictor SloanFahrradhändler in ParisMrs. TubbsVorsitzende der BostonerWomen’s Christian Temperance Union (siehe Glossar)Mrs. ObertowneMitglied der Bostoner WCTUDie mit Stern * markierten Personen sind historisch nicht sicher belegt oder fiktiv; Glossar und Zeittafel finden sich am Ende des Buches.

Die Wette

Boston, Massachusetts, USA, Anfang April 1894

Für John Dowe begann die Radtour seines Lebens im Kaminzimmer eines Herrenclubs des Bostoner Nobelviertels Back Bay. Doch das wusste er noch nicht, als er in die Pferdedroschke stieg, die ihn und Viktoria von der Universität abholte, um sie durch den kühlen Frühlingsabend dorthin zu chauffieren. Nicht einmal die Spur einer Ahnung davon beunruhigte ihn auf der Fahrt durch das abendliche Boston. Behaglich und zufrieden mit seinem Arbeitstag ruhte er in der Sitzbank hinter dem Kutscher und winkte den Passanten zu, die ihn erkannten und grüßten.

Professor Dowe – Anfang fünfzig, rothaarig, wuchtig wie ein aufrecht gehender Grizzly und mit dem liebenswürdigen Gesicht eines Teddybären – war noch nie auf den Sattel eines dieser modernen und so beliebten zweirädrigen Vehikel geklettert, die alle Welt Fahrräder nannte (er selbst bezeichnete sie als Rollstangen), und würde es auch künftig nicht tun. Er dachte nicht einmal an Fahrräder, während er aus der Droschke kletterte, den Kutscher bezahlte und dann, eine Operetten-Melodie auf den Lippen, hinter Viktoria her zur ledergepolsterten Tür des BostonTea Party Clubs schlenderte. Warum auch?

Erregte Männerstimmen schlugen ihm entgegen, als er in den Salon trat, dabei waren erst drei Tische besetzt. Die lauteste gehörte dem Mann, dessen Clubmitgliedschaft der Professor von Herzen bedauerte: dem Großhändler Samuel Thatcher, der mit Zucker steinreich geworden war. Im vertrauten Gespräch mit seiner Gattin bezeichnete Dowe ihn zuweilen als kastrierten Salonbüffel, und das nicht nur wegen seiner verblüffend hohen Stimme.

Es duftete nach Tabak, Leder und Kienspan, Holz knisterte im Kaminfeuer, Schwaden von Zigarrenrauch wogten unter tiefhängenden Tiffany-Lampen, von den Wänden schauten amerikanische Gründungsväter in Öl aus barocken Goldrahmen herab. Dowe lüpfte den Zylinder, um die bereits anwesenden Gentlemen zu begrüßen, da trottete Viktoria schon zu seinem Stammtisch voraus.

Dort, rechts des Kamins, saß Dr. Reeder, der Arzt seiner Frau, und blätterte in der Boston Post; gegenüber, unter dem Porträt George Washingtons, las sein Verleger Dr. Goldberg kopfschüttelnd und mit gerunzelter Stirn in einer ledergebundenen Kladde; am linken Kamintisch stritt sein Lieblingsfeind, der überaus beleibte Großhändler Thatcher, mit zwei weiteren stadtbekannten Geschäftsmännern über die Außenpolitik des Präsidenten.

John Dowe tat, was er immer tat, wenn er sich am frühen Abend hier einfand: Er ließ sich vom Mädchen Mantel, Stock und Hut abnehmen, holte die New York Times vom Zeitungsständer, setzte sich zu Dr. Reeder und Viktoria, die sich neben dem Kamin ausgestreckt hatte, zündete sich einen Zigarillo an und schlug die Literaturseite der Times auf.

Professor Dowe galt in Boston als seriöser Gelehrter und friedliebender Bürger, der weder zu Zornanfällen noch zu Streitsucht neigte, geschweige denn zu riskanten Abenteuern (schon gar nicht zu finanziellen). Jedenfalls kannte man ihn bis zu jenem Montagabend als solchen, und noch deutete nichts darauf hin, dass er diesen Ruf in wenigen Minuten aufs Spiel setzen würde. Die Shakespeare-Vorlesungen des ersten Wochentages hatten ihn ein wenig erschöpft, das schon, doch er fühlte sich vollkommen entspannt. Noch glaubte John Dowe, einen geruhsamen Abend vor sich zu haben, denn noch hatte niemand seinen Verleger Dr. Goldberg gefragt, was er da eigentlich lese.

Das Mädchen brachte einen gut gefüllten Napf für Viktoria. Die schneeweiße irische Wolfshündin, in deren Ahnenreihe sich ein Großpudel geschmuggelt haben mochte, leckte ihm die Hand, bevor sie sich über das Wasser hermachte.

»Danke, Rosie«, sagte John Dowe mit freundlichem Lächeln. »Für mich das Übliche.«

Dr. Reeder bat um Pfefferminztee, woraufhin das Mädchen einen höflichen Knicks machte und sich dem linken Kamintisch zuwandte, um sich nach den Wünschen der drei Gentlemen dort zu erkundigen.

Colonel Pope und sein Starverkäufer Peck bestellten Bier, was jeder der Anwesenden hätte voraussagen können. In den letzten Wochen neigte Pope, Inhaber der Pope Manufacturing Company of Boston, zu übermäßigem Genuss dieses Getränks, wie Dowe aufgefallen war. Der Professor führte dies auf das verheerende Presse-Echo zurück, das eine mit lautem Getöse angekündigte und dann kläglich gescheiterte Werbereise um den Globus dem Fabrikanten eingebracht hatte.

Armer Mr. Pope! Der junge Mann, den er engagiert und auf ein Fahrrad aus eigener Produktion gesetzt hatte, damit er die Welt im Radsattel umrundete, hatte schon nach wenigen Tagen aufgegeben; angeblich wegen zu vieler Pannen an der Rollstange. Professor Dowe bedauerte den Fabrikanten aufrichtig, denn die Presse hatte beide mit Hohn und Spott überschüttet: den Radler und den Hersteller des Vehikels.

Während Samuel Thatcher, der seine Körperfülle heute in einen hellen Frack neuster Mode gezwängt hatte, Rosie wortreich erklärte, welchen Wein er an diesem Abend zu trinken gedachte, tat er etwas, das er bald bereuen sollte: Er tätschelte ihren Hintern. Das Mädchen wurde rot und trat zur Seite. John Dowe runzelte missbilligend die buschigen Brauen.

Rosie hatte es so eilig, den Salon zu verlassen, dass sie sogar vergaß, den lesenden Verleger nach seinen Wünschen zu fragen, der sich seufzend durch die graue Mähne fuhr, nicht jedoch wegen des hübschen Mädchens oder Thatchers Benehmen – vermutlich hatte er weder das eine noch das andere überhaupt wahrgenommen –, sondern weil ihn seine Lektüre zu bekümmern schien. Dowe schätzte, dass es sich dabei um einen deutschen Text handelte, denn Goldberg stammte von deutschen Einwanderern ab, beherrschte seine merkwürdige Muttersprache so perfekt wie das Englische und hatte sich zu Dowes Bedauern auf medizinische Fachliteratur deutscher Wissenschaftler spezialisiert.

Am Nebentisch nahmen Thatcher und seine beiden Gesprächspartner ihre Diskussion wieder auf, schleppend zunächst, denn sie ließen Rosies anmutige Gestalt erst aus den Augen, als die Tür sich hinter ihr schloss. Über den Rand der Boston Post hinweg spähte sogar der überaus seriöse Dr. Reeder dem Mädchen hinterher.

Kopfschüttelnd bedachte der Professor den Großhändler Thatcher mit einem tadelnden Blick (obwohl irischer Abstammung waren derart deutliche Unmutsäußerungen ganz gegen seine Gepflogenheiten), doch der massige Flegel tat, als merkte er es nicht. John Dowe und Samuel Thatcher waren keine Freunde wie gesagt und würden auch nie welche werden.

Dowe schob seine Entrüstung über Thatchers Entgleisung rasch beiseite, zog an seinem Zigarillo und vertiefte sich endlich in seine Zeitung, genauer: in den Bericht über einen deutschen Schriftsteller, der Romane schrieb, in denen nordamerikanische Indianer und Wildwestmänner die wildesten Abenteuer erlebten, ohne dass der Erzähler jemals die Vereinigten Staaten bereist hätte. Das imponierte Dowe, zumal der Mann Erfolg hatte, und er bedauerte es, dem Artikel entnehmen zu müssen, dass bisher kein Indianerbuch dieses Autors ins Englische übersetzt worden war. Ob er seinen Neffen in Dublin bitten sollte, ihm ein deutsches Exemplar zu besorgen? Der nämlich bereiste regelmäßig den Norden Deutschlands. Vielleicht würde es Dowe mit einem solchen Buch gelingen, seinen Verleger endlich für die Übersetzung deutscher Belletristik zu gewinnen.

»Und ich bleibe dabei!«, tönte da Thatcher plötzlich am Tisch links des Kamins, und weil er dabei mit der Faust auf den Tisch schlug, zuckte Dowe zusammen und hob Viktoria knurrend den weißen Schädel vom Wassernapf. »Präsident Cleveland hätte sich Hawaii unter den Nagel reißen sollen! Reißen müssen, sage ich, denn alles, was Amerika größer macht, macht auch uns Geschäftsleute größer!«

»Ganz Ihrer Meinung, Sir!«, pflichtete Colonel Pope ihm bei, ein bis auf seinen teuren Anzug und seine traurigen Augen unscheinbarer Mann von etwa sechzig Jahren. »Eine Schande ist das!«

Dowe vermutete, dass er bei diesen Worten weniger an den Präsidenten als vielmehr an seinen gescheiterten Reklameradler dachte, denn seine näselnde Stimme klang nahezu verzweifelt.

»Ich widerspreche Ihnen beiden auf das Entschiedenste!«, erklärte Alonso Peck, der dritte Mann am Tisch, energisch und laut, wie es auch sonst seine Art war. »Der Präsident hätte ja Kriegsschiffe zur Insel schicken müssen, um ihre Annexion durchzusetzen.« Peck, elegant von den roten Stiefel- bis zu den schwarzen Haarspitzen, war vom einfachen Arbeiter bis ins Direktorium der Pope Manufacturing Company aufgestiegen und versuchte seit einiger Zeit, Popes neue Columbia-Rollstange unter die Leute zu bringen. »Die Hawaiianer sind berüchtigt für ihre Kampfeslust, und ein Krieg ist das Letzte, das wir in diesen schweren Zeiten …«

»Ich bitte Sie, Mr. Peck!«, fiel ihm Thatcher ins Wort. »Soll man einem Präsidenten, der sich einen solchen Leckerbissen durch die Lappen gehen lässt, wirklich die Bewältigung unserer Wirtschaftskrise zutrauen? Nie und nimmer!«

»Krieg um eine Insel, die uns eines Tages sowieso in den Schoß fallen wird?« Zu John Dowes Überraschung ergriff sein Verleger Peter Goldberg das Wort. »Unsinn!« Goldberg winkte ab. »Die Annexion Hawaiis zu diesem Zeitpunkt würde unser Land außerdem eine Menge Vertrauen in der Welt kosten.«

»Na und?« Thatcher, der, wie Dowe wusste, sich seit neustem um einen Sitz im Senat bewarb, warf seinen Quadratschädel in den Stiernacken und breitete in einer theatralischen Geste die Arme aus. »Die Welt gewöhnt sich doch an alles, Dr. Goldberg, und das ziemlich schnell, wie wir wissen.« Durch die Rauchringe seiner Zigarre hindurch blinzelte er neugierig zu der ledernen Kladde in den Händen des Verlegers. »Was lesen Sie da eigentlich, Sir?«

Peter Goldberg stutzte zunächst, hätte wohl lieber seine Haltung zur Außenpolitik des Weißen Hauses noch fundierter begründet, ging aber schließlich doch auf Thatchers Frage ein: »Das Manuskript eines deutschen Arztes. Sein Verlag hat es mir geschickt, und ich muss entscheiden, ob ich es übersetze und veröffentliche.« Er schlug die Kladde zu, um Thatcher die Vorderseite mit dem Etikett zu präsentieren. »Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes«, zitierte er den Titel, »von einem gewissen Dr. Paul Möbius.«

Die Gentlemen am linken Kamintisch brachen in Gelächter aus, Viktoria bellte, Dr. Reeder ließ ungläubig seine Zeitung sinken und John Dowe glaubte, sich verhört zu haben.

»Eine satirische Schrift?«, erkundigte er sich bei seinem Verleger.

»Keineswegs, John.« Peter Goldberg ließ sich seufzend gegen die Lehne seines Ledersessels fallen. »Eine ernsthafte psychiatrische Studie.« Er zuckte mit den Schultern, während er die Kladde wieder aufschlug. »Das wenigstens behaupten Autor und Verlag, und dass sie ernst gemeint ist, kann ich nach der Lektüre von drei Kapiteln bestätigen.«

»Um Himmels willen!«, entfuhr es John Dowe. Noch fiel es ihm leicht, seinen Ärger zu zügeln.

»Wenn Sie dieses Buch auf Englisch herausbringen, zünden Ihnen die Bostoner Feministinnen das Verlagshaus an«, sagte Colonel Pope. »Das garantiere ich Ihnen, Dr. Goldberg.«

»Was für ein göttlicher Titel!« Samuel Thatcher kicherte. »Dürfen wir Sie um eine Kostprobe bitten, Sir?«

»Warum nicht?« Goldberg blätterte in der Kladde. »Hier die zentrale These des Autors: ›Das Weib ist kärglicher mit geistigen Fähigkeiten versehen als der Mann und büßt sie eher wieder ein. Dieser Zustand ist unabänderlich.‹«

»Berauschende Neuigkeit«, feixte Thatcher. »Hat nicht bereits der Apostel Paulus Ähnliches kundgetan?«

»Und lange vor ihm unser Herrgott im Himmel«, pflichtete Colonel Pope ihm bei.

»Meiner Frau dürfte ich damit nicht kommen!«, schmunzelte Peck, während er sich eine Zigarette in seine elfenbeinerne Zigarettenspitze steckte.

»Mit einem solchen Satz beleidigt der Autor das gesamte weibliche Geschlecht!«, erklärte John Dowe entschieden und lauter, als er beabsichtigte.

»Er mag zugespitzt klingen, sicher.« Dr. Reeder ließ seine Boston Post sinken. »Ganz ohne Wahrheitsgehalt scheint er mir jedoch nicht zu sein. Wie begründet dieser Arzt seine These denn, Dr. Goldberg?«

»In erster Linie mit dem geringeren Umfang des weiblichen Schädels und mit dem geringeren Gewicht weiblicher Gehirne.«

»Da haben wir’s!« Thatcher klatschte in die kleinen Hände. »Hab’ ich’s nicht seit jeher geahnt?« Seine Falsettstimme überschlug sich vor vergnügtem Gekicher.

»Was für ein hanebüchener Unsinn!«, rief John Dowe, der nicht fassen konnte, was er da hören musste. Viktoria setzte sich auf die Hinterläufe und beäugte ihn besorgt.

»Gemach, gemach, Herr Professor!« Dr. Reeder ließ die Zeitung endgültig los und hob beschwichtigend die Hände. »Zahllose Frauenköpfe wurden vermessen und zahllose Hirne weiblicher Leichen gewogen, um genau dieses Ergebnis zu ermitteln.«

»Bullshit!« Heiß stieg John Dowe nun der Zorn in den Kopf. »Wissen Sie denn nicht, dass etwa Mr. Thatchers Kopfumfang und Hirnmasse nicht im Entferntesten an die eines Blauwals heranreichen, Dr. Reeder? Oder an die eines Elefanten? Deswegen würden Sie doch niemals behaupten, Mr. Thatchers geistige Fähigkeiten seien kärglicher als die der genannten Mitgeschöpfe!«

»Ich muss doch sehr bitten, Gentlemen!« Thatchers Gesichtsausdruck schwankte zwischen plötzlichem Ernst und andauernder Belustigung.

»Selbstverständlich nicht!« Dr. Reeder beeilte sich, eine entrüstete Miene zu schneiden. »Aber wir sprechen von Untersuchungen innerhalb ein und derselben Gattung, Professor Dowe. Außerdem muss man das Verhältnis zum Körpergewicht berücksichtigen.« Er schlug einen gravitätischen Tonfall an. »Was ich meine, ist Folgendes, Gentlemen – dieser Autor vergleicht Gehirne des modernen weiblichen Homo sapiens nicht mit denen von Blauwalen, sondern mit denen des modernen männlichen Homo sapiens. Er misst die Fähigkeiten des einen Geschlechts menschlicher Gattung an denen des anderen, und beide unterscheiden sich erheblich, da werden Sie mir doch sicher zustimmen.« Der Arzt wandte sich an alle, meinte aber den Professor.

»Keineswegs«, erklärte Dowe, zwischen dessen buschigen Brauen mittlerweile eine Zornesfalte drohte, »und einige Ihrer Patientinnen würden Ihnen da ebenfalls sehr energisch widersprechen, Sir.« Dowe, der seine Wut nur mühsam unterdrücken konnte, spielte auf seine Frau und deren feministische Freundinnen an, die bei Reeder dessen beliebte Methusalem-Kapseln kauften. Die verlegene Miene des Arztes verriet, dass er die Andeutung verstanden hatte.

»Immerhin sagt man einem Blauwal erstaunliche Fähigkeiten auf dem Gebiet der Paarung nach«, erinnerte sich Thatcher, woraufhin Peck und Pope erneut in schallendes Gelächter ausbrachen. »Auf sein großes Hirn verzichte ich gern, doch was seine Ausdauer in Sachen Paarungsfrequenz angeht, liest man Dinge, die einen durchaus neidisch …«

»Oder das hier«, fiel ihm der Verleger ins Wort und zitierte erneut aus dem deutschen Text, den er ohne nachzudenken übersetzte: »›Die ganze Bedeutung des weiblichen Lebens hängt davon ab, den rechten Mann zu erhalten. Auf diesen Höhepunkt des Lebens sind alle Kräfte gerichtet, und alle Geistesfähigkeiten werden auf das eine Ziel konzentriert.‹«

»Hör auf, Peter!«, rief John Dowe. »Das ist ja unglaublich!«

»Aber irgendwie auch einleuchtend.« Thatcher wiegte den Kopf und grinste kichernd seinen Rauchringen hinterher, wobei er mit der Zigarrenhand seine schwarze Lockenpracht modellierte.

»Oder dies hier: ›Körperlich genommen ist, abgesehen von den Geschlechtsmerkmalen, das Weib ein Mittelding zwischen Kind und Mann, und geistig ist sie es, wenigstens in vielen Hinsichten, auch.‹« Peter Goldberg hob den Blick. »Kann man solche Sätze einer amerikanischen Leserschaft zumuten, Gentlemen?«

Seine Worte gingen in Pecks und Thatchers dröhnendem Gelächter unter.

»Warum denn nicht?«, wieherte der Großhändler.

Dowe musste Viktoria am Halsband festhalten, denn die geräuschempfindliche Hündin war aufgesprungen und bellte zum Kamintisch hinüber.

»Ehrlich gesagt habe ich ähnliche Gedanken auch schon gehegt«, räumte Colonel Pope ein, als das Gelächter seiner Tischgenossen sich gelegt hatte. »Wenn ich meiner Gattin manchmal so zuhöre …?« Traurig stierte er ins Kaminfeuer – um gleich wieder erschrocken aufzublicken. »Doch das nur unter uns, Gentlemen!«

»Die Frau ein Mittelding zwischen Kind und Mann« – Dr. Reeder schaute so nachdenklich zum Ölporträt über dem Verleger hinauf, als begehrte er, George Washingtons Meinung zu diesem Thema zu erfahren – »das klingt zunächst einmal despektierlich, sicherlich, doch halte ich das für einen durchaus interessanten Gedanken. Haben wir nicht alle schon einmal die Erfahrung gemacht, dass Frauen …?«

»Unsinn!«, unterbrach Dowe ihn barsch. »Wirf dieses Manuskript weg, Peter!« Er spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht stieg, und deutete mit fordernder Geste ins Kaminfeuer. »Am besten verbrennst du es gleich hier!«

»Aber warum denn so hitzig, verehrter Professor Dowe?« Thatcher schlug einen altväterlichen Tonfall an, der Dowe erst recht zur Weißglut brachte. »Lassen Sie uns diese Fragen doch einmal in gebotener Sachlichkeit erörtern.«

»Oder diese Stelle hier.« Goldberg hatte weitergeblättert. »Laut Möbius folgen Frauen vor allem ihrem Instinkt, und jetzt hören Sie gut zu, Gentlemen: ›Der Instinkt nun macht das Weib tierähnlich, unselbstständig, sicher und heiter.‹ Und daraus folgert unser Autor …«

»Verschone uns um Gottes willen mit diesem Schwachsinn!«, rief Dowe, und halb flehend, halb drohend an die anderen gewandt: »Sagt Ihnen nicht Ihr gesunder Menschenverstand, dass kein seriöser Wissenschaftler dergleichen schreiben würde?«

»Mir durchaus nicht«, entgegnete Thatcher, während Colonel Pope unschlüssig den Kopf wiegte und sein Starverkäufer mit den Schultern zuckte.

»Und daraus folgert unser Autor«, setzte der Verleger abermals an, »dass Frauen in der Lage sind, instinktsicher und rücksichtslos ihre Ziele zu verfolgen, dabei jederzeit ihren Vorteil im Auge behalten und deswegen gelegentlich sogar einen Mann besiegen können, weil Männer, anders als Frauen, dazu neigten, eine Sache von verschiedenen Seiten zu betrachten, und deswegen abwägen und womöglich ins Zaudern geraten …«

»Demnach hätte ich wohl besser eine Frau auf mein Reklamefahrrad setzen sollen«, seufzte Pope.

»Dieser Kerl schreibt wie einer, der sich zitternd unter den Tisch verkriecht, sobald er aus der Praxis nach Hause zu seiner Frau kommt!« John Dowe kochte inzwischen vor Zorn. »Oder sich aus lauter Angst vor der Gattin in der Toilette einschließt!« Er saugte an seinem Zigarillo, doch der war erloschen.

»›… dazu verhelfe der Frau auch ihre natürliche und unverzichtbarste Waffe‹, schreibt der Autor.« Peter Goldstein blätterte eifrig im Manuskript. »Nämlich ihre Fähigkeit, sich zu verstellen und zu lügen. Ich zitiere wieder: ›Nichts ist törichter, als dem Weibe das Lügen verbieten zu wollen.‹«

»Dieser Einsicht kann ich mich nicht ganz verschließen«, schmunzelte Alonso Peck.

»Vernichte dieses unwürdige Pamphlet, Peter!« Dowe kämpfte um seine Selbstbeherrschung. »Ich flehe dich an!«

»Herrlich!« Thatcher warf kichernd die Arme in die Luft.

»Schund ist das!«, rief Dowe so laut, als wollte er versuchen, Viktoria zu übertönen, die gar nicht mehr aufhörte zu kläffen. »Unwürdiger Schund!«

»Vielleicht hätte ich wirklich eine Frau auf die Fahrradreise um den Globus schicken sollen.« Colonel Pope lächelte traurig ins Kaminfeuer.

In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, woraufhin im Kaminzimmer schlagartig Stille eintrat. Das Mädchen kam mit einem Tablett voller Getränke herein, servierte John Dowe seinen Champagner und trug es dann zum linken Kamintisch. Sie stellte Pope und Peck ihre Bierkrüge hin und stieß, als sie nach Thatchers Rotwein-Karaffe greifen wollte, mit der Hand gegen das Tablett, sodass das Glasgefäß ins Rutschen geriet, überschwappte und ein Schwall Wein sich über Thatchers neuen Frack ergoss.

»Herrgott noch mal!« Der Fabrikant sprang sofort auf. »Bist du des Henkers?!« Seine hohe Stimme überschlug sich, seine empörten Blicke flogen zwischen den roten Flecken auf Frack und Weste und dem ausdruckslosen Gesicht des Mädchens hin und her. »Dummes Ding! Kannst du nicht aufpassen?!« Er riss sich das Jackett vom Leib. »Salz! Mach schon! Bring Salz!«

Viktoria, die sich wieder zwischen John Dowe und dem Kamin ausgestreckt hatte, blinzelte winselnd zu Rosie hinauf. Während Thatcher Frack und Weste auf einem freien Tisch ausbreitete, eilte das Mädchen aus dem Salon, und dem Professor wollte es scheinen, als lächle es still in sich hinein.

»Bereuen Sie nach dieser Vorstellung noch immer, keine Frau auf Werbetour um die Welt geschickt zu haben, Colonel Pope?« Thatcher, dessen Gesicht puterrot glühte, spähte voller Grimm zur offenen Salontür. »Ein Frauenzimmer hätte Ihnen Ihr schönes Fahrrad spätestens an der Grenze zum Staate New York in irgendeinen Fluss gelenkt!«

»Wir verkaufen unsere Räder an viele Kundinnen«, warf Peck ein, »und manche fahren damit weiter als nur bis nach New York.«

»Quatsch, sag’ ich! Sie würden sich und Ihre Firma bereits am ersten Tag der Tour zum Gespött ganz Amerikas machen!« Thatcher deutete zur Tür. »Ein Weibsbild! Auf einer Weltumrundung! Mit dem Fahrrad! Was für ein hirnverbrannter Quatsch!«

Das Mädchen kam mit einem Fässchen Salz zurück. Thatcher riss es ihr aus den Händen und begann, die Rotweinflecken auf Frack und Weste daraus zu bestreuen. »Quatsch, sag’ ich!« Und an das Mädchen gewandt: »Hol mir gefälligst frischen Wein!«

Rosie stolzierte hinaus, und das bemerkenswert entspannt.

»Ich habe von einer Frau gehört, die gemeinsam mit ihrem Gatten durch Nordafrika geradelt ist.« John Dowe prostete seinem Verleger zu und nippte an seinem Champagner. »Warum sollte eine Frau nicht auch um die …?«

»Quatsch, sage ich!«, blaffte Thatcher.

»Außerdem ist Radfahren für Frauen absolut ungesund.« Dr. Reeder lugte zur nur angelehnten Tür und senkte dann die Stimme. »Davon abgesehen reizt diese Art der Fortbewegung, nun ja, die weiblichen Genitalien in ungehöriger Weise.«

»Wozu gibt es Damensättel?«, warf Peck ein.

»Warum sollte eine Frau nicht um die Welt radeln können, Mr. Thatcher?« John Dowe prostete dem Fabrikanten zu. Er genoss es in vollen Zügen, dem ungeliebten Fabrikanten bei der Reinigung seines Fracks zuzuschauen.

»Was für ein absurder Gedanke, Sir!«

»Keineswegs!« Dowe nahm einen kräftigen Schluck, bevor er das Glas abstellte, um sich seinen Zigarillo neu anzuzünden. »Ich jedenfalls bin überzeugt davon, dass eine Frau …«

»So überzeugt, dass Sie darauf wetten würden?« Thatcher fuhr herum.

»Selbstverständlich, Sir!«

»Ich setze tausend Dollar«, erklärte der Großhändler.

»Tausend Dollar?« Dowe musste schlucken, denn so viel verdiente er innerhalb eines ganzen Jahres nicht. Allerdings hatte er kürzlich seinen Onkel beerbt, und dann: Josephine. In ihrem ganzen Stolz stand sie ihm in diesem Moment vor Augen, seine kluge, unbeugsame Gattin, die keinem Streit aus dem Weg ging, wenn Frauenwürde auf dem Spiel stand. »Warum nicht?«, sagte er.

Thatcher knallte das Salzfässchen auf den Tisch und trat an Professor Dowes und Dr. Reeders Tisch, woraufhin Viktoria aufsprang und ihn anknurrte. »Ich wette sogar fünftausend Dollar darauf, dass keine Frau in der Lage ist, mit einem Fahrrad um die Welt zu fahren,« erklärte er feierlich und streckte die Hand aus.

Schlagartig trat Stille ein. John Dowe spürte, dass nicht nur er den Atem anhielt. Colonel Pope erbleichte, Alonso Peck blies die Backen auf, Dr. Reeder fiel die Kinnlade herunter, und der Verleger Goldberg starrte Thatcher an, als hätte der soeben im Alleingang Mexiko den Krieg erklärt. Die Stille machte Viktoria nervös, sodass sie zu bellen begann.

Der aufgewühlte John Dowe war so perplex, dass er Thatchers Hand ergriff, bevor die Zahl in seinem Bewusstsein geschrieben stand.

»Und ich setze zusätzlich fünftausend Dollar Preisgeld für die Frau aus, die das schafft«, fügte Thatcher hinzu. »Ach was!« Er winkte verächtlich ab. »Zehntausend Dollar! Denn diese Frau muss erst noch geboren werden! Und dann, Gentlemen – darauf können Sie Gift nehmen –, dann wird sie sich als Zwitter herausstellen.«

»Die Wette gilt«, verkündete Peter Goldberg, der als Erster seine Fassung zurückgewonnen hatte. »Wir sind die Wettzeugen. Ich setze die Wettvereinbarungen auf. Diktieren Sie, Gentlemen.« Er breitete einen Bogen Papier vor sich aus, schrieb auf, was Samuel Thatcher und John Dowe ihm vorsprachen.

Dowe streichelte die stark beunruhigte Viktoria und dachte an seine gestrenge Frau, während er das Schriftstück kurz darauf durchlas. Ihm wurde heiß und kalt – 5.000 Dollar! In was für ein halsbrecherisches Abenteuer hatte er sich da bloß hineingeritten? Doch gab es einen Weg zurück? Nein – den verbot ihm sein Ehrgefühl. Also klemmte er seinen Zigarillo zwischen die Zähne, holte seinen Füllfederhalter aus der Anzugjacke und schraubte ihn auf, um die Klauseln zu unterzeichnen.

»Moment!«, rief da Thatcher, dem es wohl ebenfalls mulmig wurde. »Drei Bedingungen stelle ich noch.« Er nahm Dowe das Papier aus der Hand und gab es zurück an den Verleger. »Schreiben Sie, Dr. Goldberg. Erstens: Sollte sich jemals eine Frau finden, die wahnsinnig genug ist, sich auf eine derart hoffnungslose Fahrt zu begeben, darf sie bei der Abfahrt nicht einen Dollar in der Tasche haben …«

»Unmöglich!«, brauste der Professor auf. »Soll sie unterwegs ihre Schuhe essen?«

»… zweitens darf sie nur diejenigen Kleider mitnehmen, die sie am Leib trägt.«

»Das kann man keiner modernen Frau zumuten, Sir!« Dr. Reeder schüttelte energisch den Kopf.

Mit gezücktem Federhalter über die Wettvereinbarung gebeugt schaute der Verleger erwartungsvoll zu dem Großhändler hin. »Und drittens, Mr. Thatcher?«

I

Die Frau, die aufbrach

Schwester Thaddea

Saskatoon, Kanada, Herbst 1940

Sie war am Ziel ihrer Reise angekommen, die Hausnummer verriet es ihr. Vor dem hohen Tor, das den Zugang zu dem Anwesen versperrte, stand sie still und betrachtete das schwarz gestrichene Holz. Dahinter also lebte die Frau, die sie nicht aus ihrem Gedächtnis streichen konnte, obwohl sie es dreißig Jahre lang versucht hatte. St. Mary’s Convent las sie auf dem emaillierten Schild am rechten Torpfeiler. Ja, hier musste es sein, hier lebte sie.

Sie starrte die Schrift an, schluckte den Kloß im Hals hinunter, biss die Zähne zusammen. Das Herz pochte ihr in der Kehle, ihr Atem flog, und beides nicht, weil sie erschöpft war. Quer durch Nordamerika war sie gereist, tagelang, und jetzt stand sie hier vor diesem Tor, vor diesem Schild – St. Mary’s Convent – und betrachtete es mit jener Mischung aus Schrecken und Resignation, mit der sie manchmal unerwartet hohe Rechnungen anstarrte. Das Gefühl, am Ziel zu sein, wollte sich nicht einstellen. Sie verharrte wie festgewachsen. Was nun?

Die kanadische Luft roch schon nach Schnee, dabei war es erst Mitte September. Sie zog die Schultern hoch, denn sie fror auf einmal. Auf dem Nachbargrundstück bellte ein Hund, hinter ihr ratterte ein Fuhrwerk vorüber, hupte ein Automobil, lachten Radfahrer, die nebeneinanderher fuhren. Sie setzte den Koffer ab und schaute ihnen nach – wie lange war es her, dass sie auf einem Fahrrad gesessen hatte? Ziemlich genau fünfundvierzig Jahre.

Schreie aus dem Himmel gingen ihr durch und durch – sie warf den Kopf in den Nacken, spähte in die Wolken: Wildgänse! Hunderte. In langgezogenen Keilformationen flogen sie nach Süden. Hatte so nicht alles angefangen? Mit einem Schwarm kanadischer Wildgänse am Himmel über Boston? Ihr wehmütiger Blick verfolgte den Zug der Vögel, bis ihr Schwarm in der Ferne mit den Wolken verschwamm. Dann hängte sie ihre Handtasche über die andere Schulter, wandte sich um und starrte wieder das schwarze Tor an.

Es war gut sieben Fuß hoch und zwölf Fuß breit. Zwei wuchtige Torpfeiler ragten links und rechts davon auf, jeder acht Fuß hoch. Die sieben Fuß hohe Mauer, die sich anschloss, war wie die Pfeiler aus Feldsteinen gemauert, und oben ragten wie Stacheln schmiedeeiserne Spitzen aus ihrer Krone. Sahen so nicht Festungsmauern aus? Oder Gefängniswände? Sie lauschte, hätte gern über die hohe Barriere geschaut, hätte gern Stimmen oder Schritte dahinter gehört. Doch außer Hühnergackern und Entengeschnatter vernahm sie nichts.

In den rechten Torflügel war eine Tür eingelassen, das darin hineingeschnitzte mannshohe Kreuz glänzte weiß und wie frisch gestrichen. Sie musterte es, wie man einen Feind mustert, den man verachtet und zugleich fürchtet. Aus dem rechten Torpfeiler hing eine dunkelrote Glockenkordel. Du kommst hier nicht herein, sagte das schwarze Tor, du nicht, bekräftigte das weiße Kreuz.

Was nun? Umkehren oder am Glockenseil ziehen?

Sie kannte sich nicht aus mit Klöstern, doch die wenigen, die sie im Laufe ihres Lebens von fern gesehen hatte, waren ihr groß und prächtig erschienen, ein bisschen wie neuenglische Gutshöfe oder wie die Universitäten zu Hause in New York. Meistens hatten diese von Mauern umgebenen Klöster aus vielen Gebäuden bestanden und waren von wenigstens einem Kirchturm überragt worden. Etwas in der Art hatte sie auch hier in der kanadischen Prärie erwartet, in Saskatoon, stattdessen stand sie vor einem kleinen Gehöft aus schmucklosen Bauwerken, das größte kaum größer als eine Dorfschule in der Provinz von Massachusetts. Nicht einmal ein Kirchtürmchen ragte auf.

Sie holte tief Luft und zog dann an der roten Glockenkordel. Der Klang der Torglocke verblüffte sie: Sie läutete nicht, sie bimmelte, und das dünne Klängchen beruhigte sie beinahe. Sie verschränkte die Arme vor der Brust, und während sie wartete, versuchte sie sich vorzustellen, wie sie heute aussah, die Frau, um derentwillen sie die lange Reise gewagt hatte. Dreißig Jahre war es her, seit sie einander das letzte Mal in die Augen geschaut hatten. Hatten sie da einander noch gesehen?

Knie und Rücken taten ihr weh. Mehr als zweitausend Meilen Zugfahrt lagen hinter ihr, und in den zwei Nächten der Reise hatte sie kaum geschlafen. Es hatte Zeiten in ihrem Leben gegeben, in denen sie längere und beschwerlichere Reisen bewältigt hatte, viel längere und viel beschwerlichere. Doch sie war keine zweiundzwanzig mehr und auch nicht mehr die Frau von damals.

Niemand öffnete ihr, und weil sie jenseits des Tores noch immer keine Schritte oder Stimmen hörte, langte sie zögernd nach der Klinke neben dem weißen Längsbalken des Kreuzes und drückte sie vorsichtig hinunter. Abgeschlossen. Noch einmal griff sie nach dem Glockenseil, zog daran, lauschte dem Gebimmel, wartete. Sie legte sich Worte – die ersten nach dreißig Jahren – für die Frau zurecht, der sie gleich begegnen würde, und spürte, wie ihr der Kloß im Hals wieder anschwoll.

Minuten später endlich Stimmen und Schritte hinter dem Tor. Fiebrige Erregung ergriff sie, sie ließ die Arme fallen, packte den Koffer, um sich irgendwo festhalten zu können. War es wirklich schon dreißig Jahre her, dass sie Abschied voneinander genommen hatten? Hatten sie überhaupt jemals Abschied genommen? Die Schritte eilten näher, ein Eisenriegel scharrte auf der anderen Seite der schwarzen Tür mit dem weißen Kreuz, Schlüssel rasselten, ein Schloss schnappte auf, und knarrend öffnete sich die niedrige Holztür.

Eine gebeugte Greisin in schwarzer Kapuzenkutte stand hinter der Schwelle, eine Nonne. Stumm und mit schräg gelegtem Kopf musterte sie die elegant gekleidete Besucherin, wobei ihr hellwacher Blick von deren Hutkrempe über die Gürtelschnalle des Trenchcoats bis zu den Schuhspitzen hinabglitt.

Die prüfenden Blicke der Greisin behagten ihr nicht, dennoch rang sie sich ein Lächeln ab, murmelte einen Gruß und holte Luft, um sich vorzustellen, doch die alte Nonne kam ihr zuvor.

»Mrs. Anna Kopchovsky?« Sie nickte. »Sie werden erwartet, Mrs. Kopchovsky, kommen Sie herein.«

Die Greisin trat zur Seite, um in den Hof hineinzuwinken. Eine blutjunge Ordensschwester eilte herbei und nahm ihr den Koffer ab. Hinter ihr und der Alten her schleppte sie ihn quer über den Hof. Dort pickten Hühner im Sand, drängten sich Enten um eine vom letzten Regen übriggebliebene Pfütze, und im Obstgarten, dessen Zaun sich zwischen dem Haupthaus und einer Scheune hinwand, standen Nonnen auf Leitern und ernteten Äpfel. Zwischen den Bäumen sah sie ein paar Gänse im Gras weiden; Hausgänse, keine Wildgänse.

Sie folgte der Alten in das zweistöckige Hauptgebäude des Anwesens. Die zeigte ihr die Gästekammer mit ihrem Bett für die kommende Nacht, befahl der jungen Nonne, ihren Koffer davor abzustellen, und führte sie danach eine Treppe hinauf und durch eine Zimmerflucht zu einer doppelflügeligen Tür.

»Ich werde Schwester Thaddea sofort Ihre Ankunft melden.« Die Greisin zog einen Türflügel auf. »Hier, in der Bibliothek, können Sie ungestört miteinander sprechen.«

Sie nickte und fragte sich, wie viel die Greisin wohl wissen mochte – über sie und über die andere, die sie Schwester Thaddea nannte. Wahrscheinlich alles. Der Geruch von Bohnerwachs, altem Leder und Büchern umfing sie, als sie in den großen Raum trat.

»Darf ich Ihnen einen Tee und einen Imbiss bringen? Sie haben eine lange Reise hinter sich, wie man hört.«

»Ein Tee genügt mir, vielen Dank.«

»Wie Sie wünschen, Mrs. Kopchovsky.« Die Nonne wies auf die Lehnstühle, die zwischen deckenhohen Bücherregalen an einem runden Eichentisch standen. »Schwester Thaddea wird Sie gewiss nicht lange warten lassen.« Mit diesen Worten schloss die Greisin die Tür.

Sie lauschte den sich entfernenden Schritten. »›Schwester Thaddea‹ …« Wie unter einem Anfall von Ekel schüttelte sie sich. »Was für ein grässlicher Name.«

Sie schaute sich um, ließ ihren Blick über Kruzifixe, Ölporträts von Nonnen, Heiligenbilder, Regale und tausende Buchrücken gleiten und erschrak, als sie plötzlich wenige Schritte entfernt eine zierliche weißhaarige Frau mit schwarzem Hut und in grauem Trenchcoat stehen sah; doch nur einen Wimpernschlag lang, dann begriff sie, dass es ihr eigenes Gesicht war, in das sie schaute: Ein hoher, schmaler Spiegel hing zwischen einem Lesepult und einem Waschtisch.

Würde die andere ihr von Falten durchzogenes Gesicht überhaupt wiedererkennen? Sie kam sich ja selbst ganz fremd vor. Abrupt wandte sie sich um, hängte ihre Handtasche über eine Stuhllehne, trat ans Fenster. Und die andere? Wie mochte sie aussehen? Die Nonnen dort unten im Obstgarten sahen alle gleich aus unter ihren schwarzen Kapuzenkutten.

Über Jahrzehnte hatte sie sich aufrichtig bemüht und es dennoch nicht geschafft, sie aus ihrem Gedächtnis zu streichen. Besonders an ihren Geburtstagen hatte sie an sie denken müssen. Und oft auch in der Synagoge oder an hohen Festen wie Jom Kippur oder den Pessachtagen. Wenn ihr Bild dann aus den Gewölbekellern ihrer Erinnerung heraufstieg, sah sie jedes Mal die schlanke Gestalt und das schmale Gesicht der brünetten Zwanzigjährigen. Inzwischen war sie fünfzig. Ob sie runzlig geworden war? Oder grau? Oder fett?

Sie fuhr herum, denn plötzlich hörte sie Schritte draußen in der Zimmerflucht – rasche, energische Schritte. Ihre Gestalt straffte sich, sie schluckte, strich ihren Mantel glatt. Warum waren ihre Hände so feucht? Sie wischte sie am Trenchcoat ab, während ein Flügel der Bibliothekstür sich öffnete.

Eine Nonne kam herein, zog die Tür hinter sich zu, blieb stehen und sah zu ihr herüber. »Da bist du also«, sagte sie mit heiserer Stimme.

»Ja.« Sie merkte kaum, dass sie noch immer ihre Hände am Mantel rieb. »Ja, da bin ich nun.«

Ein paar Atemzüge lang standen sie reglos, sie am Fenster, die andere an der Tür – standen, schwiegen, schauten. Habit und Kapuze bedeckten Gestalt und Haar der anderen vollständig, nur ihre knochigen Hände und das Gesicht waren zu sehen. Sie erkannte sich selbst in diesem Gesicht, erkannte sich so deutlich, dass ihr der Atem stockte und ein Schmerz sie durchzuckte.

Im selben Moment lief sie los, fast gegen ihren Willen, lief ein paar Schritte zu der Nonne hin, wollte sie umarmen, wollte wenigstens ihre Hände nehmen, doch die stand auf einmal schon am Tisch, zog einen Lehnstuhl hervor und zwischen sich und sie. »Wollen wir uns doch setzen.«

»Ja.« Sie wandte sich ab und nickte heftig, wobei sie ihre Tränen unterdrückte und ihren Trenchcoat auszog. »Setzen wir uns erst einmal.« Sie hängte den Mantel über den Stuhl, auf dem schon ihre Handtasche lag, und nahm Platz.

»Schwester Katharina macht uns Tee.« Die Nonne ging um den großen Tisch herum, zog einen zweiten Lehnstuhl hervor und setzte sich ebenfalls. »Du hast ja eine lange Reise hinter dir.«

»Eine sehr lange, o ja.« Die andere saß ihr nun gegenüber mit dem Rücken zum Fenster, und weil das Abendlicht in den Raum fiel und sie blendete, konnte sie ihr Gesicht nur noch undeutlich erkennen. »Ich hätte nicht gedacht, dass die Zugfahrt so lange dauern würde.«

»Und ich hätte nicht gedacht, dass du diese Reise jemals antreten würdest«, sagte die Nonne. »Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder von dir zu hören. Und dann dieser Brief.« Die Stimme der anderen wurde leiser, ging beinahe in Flüstern über. »Nach dreißig Jahren.«

»Es tut mir so leid.« Die eigenen Worte hörten sich in ihren Ohren verkehrt an, jeder Satz, den sie sich zurechtgelegt und noch nicht ausgesprochen hatte, fühlte sich verkehrt an. Sie senkte den Blick, kämpfte mit den Tränen.

»Ich war tot für dich, nicht wahr?«

Sie gewann ihre Fassung wieder, richtete sich auf und griff nach ihrer Handtasche. »Ich habe dir etwas mitgebracht.« Sie holte ein Glas und ein Päckchen heraus. »Honig und Pralinen von diesem Konditor in der Vierundfünfzigsten Straße, den du schon …«

»Es stimmt doch, oder?«, fiel die andere ihr ins Wort. »Seit ich zum Katholizismus übergetreten und Nonne geworden bin, war ich tot für dich.«

Sie stellte das Honigglas auf den Tisch, legte die Pralinenschachtel daneben, hielt beides fest und blinzelte ins grelle Abendlicht, in das die Gestalt der anderen getaucht war. Sie musste antworten, das war ihr klar; dazu hatte sie die lange Reise ja gemacht – um Antworten zu geben. Doch hinter ihr öffnete sich nun die Tür, und die Greisin kam mit einem Tablett herein.

Sie servierte ihr Tee und Käsesandwiches, brachte Tee und Sandwiches auch zur anderen Seite des Tisches. Weder die Schwester Thaddea Genannte noch sie selbst sprach ein Wort, während die alte Nonne im Raum war. Erst kurz bevor sich die Tür hinter ihr wieder schloss, sagte die andere: »Danke, Schwester Katharina«, und dann an sie gewandt: »Ich war schon damals tot für dich, sonst hättest du nicht getan, was du getan hast. Oder war ich zu lebendig für dich?«

»Es tut mir so leid, Mollie, doch ich musste es tun. Ich …«

»Schwester Thaddea heiße ich«, unterbrach die andere sie. »Warum der Brief? So viele Jahre Schweigen, und dann plötzlich dieser Brief. Ich habe mich gefreut, habe tagelang nicht schlafen, kaum essen können vor Freude, Angst und Aufregung – aber warum?«

»Ich …« Sie schaute in die Teetasse, dachte nach. »Ich war krank, weißt du? Sehr krank. Und der Gedanke, sterben zu müssen, ohne dich noch einmal gesehen zu haben …«

»Du musst sterben?« Auf der anderen Tischseite straffte sich die Gestalt der Nonne.

»Es geht mir besser, sonst hätte ich diese lange Reise nicht geschafft, doch die Ärzte machen mir nicht viel Hoffnung.«

»Das tut mir leid.«

Sie schwiegen eine Zeitlang, keine rührte ihren Tee an, keine ein Sandwich. Wegen des Lichtes konnte sie das Gesicht der Nonne nicht genau erkennen, doch sie spürte ihre Blicke.

»Das tut mir wirklich leid, und glaube mir: Ich bin froh, dass du gekommen bist.«

»Und ich bin froh, dass du das sagst. Danke.«

»Lass uns reden.« Die Nonne zog ihre Teetasse heran. »Warum hast du es getan damals? Erst diese unsinnige Fahrradreise und bald darauf …«

»Sie war nicht unsinnig!«

»… dann die Internate, die so weit weg von zu Hause waren wie der Mond von der Erde. Warum?«

»Die Fahrradreise war nicht unsinnig, Mollie, sie war …«

»Schwester Thaddea!«

»… sehr wichtig für mich! Ich musste sie einfach wagen, und ich will dir erklären, wieso. Hör mir zu, Mollie …«

»Ich heiße seit meinem zweiundzwanzigsten Lebensjahr Schwester Thaddea, seit ich die Heilige Taufe empfangen habe!«

»Das kannst du nicht von mir verlangen, dass ich dich so nenne!«

»So? Was hast du denn von mir verlangt damals?« Die Hand der Nonne zitterte, während sie Zucker in ihren Tee löffelte, zitterte so sehr, dass sie Körner verstreute. »Bist einfach auf und davon, hast uns einfach im Stich gelassen! Fünfzehn Monate lang, und nicht lange danach …«

»Ich musste es tun!« Sie biss sich schier auf die Zunge, um die andere nicht schon wieder Mollie zu nennen.

»Niemand muss irgendetwas tun, das er nicht tun will!« Die Nonne wurde lauter.

»Also gut – ich wollte es tun. Ich wollte es unbedingt, weil ich mein Leben einfach nicht mehr ertragen habe.« Auch sie hob nun die Stimme. »Weißt du, wie das ist, in einem Ghetto zu hausen? Weißt du, wie das ist, eine kleine Zweizimmerwohnung mit Bruder und Schwägerin und Nichten und Neffen teilen zu müssen? Tag für Tag umzingelt zu sein von Geschrei, Gestank, Gewimmel und Mangel?« Sie beugte sich über den Tisch, schlug die Fäuste im Rhythmus ihrer Worte auf den Tisch. »Abends nicht zu wissen, wovon du morgen den Kindern Essen kaufen sollst, weil unsicher ist, ob dein Mann Geld nach Hause bringt und wie viel? Dir einen Job besorgen zu müssen, obwohl drei Kleinkinder dir am Rockzipfel hängen, weil er sowieso nie genug bringt? Und für jeden Schritt, den du tust, musst du Rechenschaft ablegen, nur weil du eine Frau bist! Und immer ein Ehemann und ein Bruder um dich herum, die dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast, und auf einmal bekommst du völlig unerwartet die Chance deines Lebens, auf einmal öffnet sich dir eine Tür in die Freiheit! Weiß du, wie sich das anfühlt?«

Die Nonne rührte noch immer in ihrem Tee. »Nein, das weiß ich nicht.« Wenigstens hatte sie aufgehört, sie mit diesem anklagenden Blick zu fixieren. »Erkläre es mir. Warum hast du uns verlassen? Erkläre es mir, dazu bist du doch gekommen, oder? Um die Fragen zu beantworten, die ich dir geschrieben habe.«

»Ja, dazu bin ich gekommen.« Sie richtete sich auf wie eine, die bereit war – zum Kampf, zum Empfang des entscheidenden Hiebs, zur Niederlage. Zwei, drei Atemzüge verharrte sie so, dann ließ sie sich gegen die Stuhllehne fallen. Ihr Blick ging ins Leere, während sie auf die dunkle Tischplatte starrte, ging in ferne Zeiten, aus denen Gesichter und Stimmen heraufdrängten. Womit sollte sie anfangen? »Du weißt, dass ich noch sehr klein war, als wir aus Lettland in die Neue Welt übersiedelten.«

»Da warst du ungefähr so alt wie ich war, als du dich zum ersten Mal von mir getrennt hast.«

»Ja, ungefähr.« Sie nahm die Tasse, stützte die Ellenbogen auf den Tisch und schlürfte ein wenig Tee. »Kurz nach meinem fünfzehnten Geburtstag starben mir Mutter und Vater, als ich siebzehn wurde, heiratete ich den Mann, den der Rabbi mir ausgesucht hatte. Wir zogen nach Boston in die Spring Street, wo schon mein Bruder Bennett mit seiner Frau wohnte. Ich wurde schnell schwanger und wieder schwanger und wieder …«

Hornisse

Boston, Massachusetts, Frühjahr 1894

Sie sah alles, immer, das tat weh.

Jetzt zum Beispiel, während sie auf dem Boden vor ihrem Jüngsten kniete, sah sie die fette Hornisse über die Scheibe des hochgeschobenen Fensters krabbeln, sah Libbie sich an der Fensteröffnung ausstrecken und danach patschen, sah zugleich das überkochende Kartoffelwasser auf dem Ofen, sah auch ihre schlafende Nichte unter dem Küchentisch, sah außerdem die stinkende und nach allen Seiten quellende Bescherung in der Windel ihres Jüngsten und sah, wie am Tisch ihre Große den plärrenden Jerry am Ohr packte und nach der noch halbvollen Breischüssel langte.

Wohin zuerst greifen? Annie hätte acht Hände gebraucht. Sie wünschte sich weit weg.

Wäre sie ein Vogel gewesen, etwa eine der viel zu vielen Tauben da draußen, und hätte in aller Ruhe über die Spring Street segeln können, dann hätte sie natürlich auch alles gesehen, was es dort tagtäglich zu sehen gab: die Fuhrwerke, die Ratten, die Müllberge, die scheißenden Hunde, die betrunkenen Radfahrer, die prügelnden Männer, die stinkenden Automobile, die streunenden Katzen, die spielenden Kinder und wohl auch das kleine Mädchen und die Hornisse am halboffenen Fenster im zweiten Stock der Nummer 113. Einfach alles und alles auf einmal, nur – es hätte ihr nichts ausgemacht.

Wenn sie eine Taube gewesen wäre, was bitte würde es denn sie dann angehen, all das Gewimmel dort unten auf der Spring Street? Die Kleine am Fenster? Das Treiben dahinter? Gar nichts.

Doch Annie war keine Taube, Annie war eine Menschenfrau und steckte in einer aus zwei Schachteln mit dünnen Wänden bestehenden Behausung, die auf allen Seiten andere Schachteln mit dünnen Wänden umgaben. So dünn, dass Annie im gleichen Augenblick, als die Große die Breischüssel hochhob, hörte, wie Esther Glass in der Schachtel nebenan ihren betrunkenen Mann einen hirnlosen Pisser nannte.

Leider hatte sie keine acht Hände, nicht einmal vier. Und wenigstens so viele hätte Annie gebraucht, um die Kleine vom Stuhl am offenen Fenster zu zerren, ihre Große davon abzuhalten, Jerry die noch halbvolle Breischüssel über den Kopf zu stülpen, und ihren Jüngsten daran zu hindern, in die stinkende Bescherung zu greifen, die aus seiner Windel quoll. Die überkochenden Kartoffeln waren ihr da schon egal.

Sie riss den Arm ihres Zweijährigen aus der Kacke und schrie: »Bloß nicht, Mollie!« Zu spät, und augenblicklich gellte ohrenbetäubendes Gebrüll durch die Küche. Der plärrende Jerry versuchte vergeblich, sich den heißen Helm vom Kopf zu stemmen, denn die Große hielt die Schüssel eisern fest, wobei sie eine Grimasse schnitt, als sei sie darauf aus, eine steinerne Nuss zu zerbeißen.

Annie sprang hoch und überließ Simons Händchen seiner stinkenden Windelfüllung. Wenigstens lenkte Jerrys Gebrüll die Dreijährige am Fenster von der Hornisse ab. Am Küchentisch musste Annie erst einmal mit ihrer Großen kämpfen, denn Mollie wollte um keinen Preis die Schüssel auf dem Kopf ihres jüngeren Cousins freigeben. Was um alles in der Welt hatte das Kind nur so wütend gemacht?

Da schaukelte, alarmiert vom Gebrüll ihres Söhnchens, Annies Schwägerin Bertha in die Küche. Doch weil Annie die Sicht auf Jerry, seinen Kinderstuhl und seine missliche Lage verdeckte, rannte die hochgewachsene und schwerfällige Frau als Erstes zum Ofen (normalerweise überließ sie die schnellen Bewegungen der jüngeren Annie).

»Die Kartoffeln!«, rief sie, und aus irgendeinem Grund begann daraufhin auch Annies Große zu kreischen.

»Siehst du nicht, dass die Kartoffeln …!« Die Topflappen schon in den Händen riss Jerrys Mutter Mund und Augen auf und stand wie erstarrt, als sie ihr von oben bis unten mit Haferbrei verschmiertes Kind zwischen der schimpfenden Annie und der kreischenden Mollie entdeckte.

Leider hielt ihre Versteinerung nur für einen Augenblick an – im nächsten stampfte sie schon herbei und stimmte jenes Geheule und Gezeter an, für das Annie sie so überaus liebte. Unter dem Tisch wachte unterdessen Jerrys große Schwester auf, und weil sie nicht gleich ihr Schmusetuch fand (und weil sowieso alle schrien), fing sie ebenfalls an zu schreien.

»Kann man dir denn nicht mal für eine Sekunde seine Kinder anvertrauen?!« Mit den Topflappen begann Annies Schwägerin, den Brei aus Locken und Gesicht des brüllenden Jungen zu wischen. In der Nachbarwohnung hämmerte Esther Glass gegen die Wand und forderte Ruhe.

»Eine Sekunde?« Annie knallte die entleerte Breischüssel zurück auf den Tisch. »Seit einer geschlagenen Stunde tratschst du unten im Hof mit den Weibern, während ich mich hier oben allein um fünf Kinder und das Mittagessen kümmern muss!« In diesem Augenblick hasste sie ihre Schwägerin aus tiefstem Herzen.

»Fünf? Es waren nur vier! Lea hat geschlafen, als ich reinkam!« Bertha beugte sich dicht an Jerrys Gesicht. »Armes Spätzchen! Wer um Himmels willen hat dir das angetan?«

Ohne sein Heulen zu unterbrechen, zeigte der Zweijährige auf Annies Große. Sein verschmierter Mund war eckig wie das eines missratenen Schneemanns, Rotz quoll ihm aus dem Näschen, sein Gebrüll stülpte Annie den Magen um, sein Gesicht sah aus wie eine von Schimmel gesprenkelte Tomate.

»Ist sie nicht ein abscheulicher Sadist?!« Bertha packte die bleiche Mollie an der Schulter, riss sie zu sich und holte zum Schlag aus. »Sag ich’s nicht schon lange?!«

»Wehe!« Annie hielt ihr Handgelenk fest. »Eine Sadistin, wenn schon, doch sie war es gar nicht – Jerry hat sich die Schüssel selbst über den Kopf gestülpt.«

Die Erklärung verblüffte selbst Mollie dermaßen, dass sie verstummte und ihre Mutter aus großen glänzenden Augen anhimmelte.

»Was?!« Der entgeisterte Blick der Schwägerin flog zwischen Annie und Jerry hin und her.

»Er wollte Soldat spielen.« Annie zuckte gleichmütig mit den Schultern. »Und Soldaten tragen nun einmal Helme.«

»Jerry ist erst zweieinhalb Jahre alt!« Bertha brach in Tränen aus. »Jerry weiß noch nicht einmal, was ein Soldat ist!« Sie zog ihren Jungen aus dem Kinderstuhl und trug ihn hinüber zum Waschzuber neben dem Ofen.

»Das ist dein Fehler, Bertha: Du unterschätzt deine Kinder.« An ihrem plärrenden und in seiner verkackten Windel hockenden Jüngsten vorbei eilte Annie zum Fenster, wo sie Libbie vom Stuhl hievte und eine Zeitung vom Boden aufhob, um die Hornisse zu töten. Das Innere ihrer Brust war ein bodenloses Loch, bis zum Rand gefüllt mit Erschöpfung.

Sie hatte die Zeitung schon zusammengerollt und zum Schlag ausgeholt, da hielt sie plötzlich inne, um das gelb-schwarze Insekt aufmerksamer zu betrachten. Wie es unentwegt nach einem Loch in der Scheibe suchte, wie es immer von Neuem gegen das Glas anflog und wie laut es dabei brummte! Plötzlich kam Annie das Gebrumm nicht mehr wütend vor, sondern verzweifelt. Und plötzlich fühlte sie sich der Hornisse auf merkwürdige Weise verbunden.

Die Große drängte sich an sie, zupfte an ihrer Schürze. »Der Jerry hat sich nicht füttern lassen wollen«, flüsterte sie, »überhaupt nicht. Hat mir einfach den Löffel weggehauen. Blöder Jerry.«

»Schon gut.« Annie fuhr der Fünfjährigen durchs Haar, fasste sie unter den Achseln und hob sie auf den Hocker. »Schau es dir an, das dumme Tier – brummt und stößt ständig gegen die Scheibe, weil es unbedingt rauswill. Dabei ist nur ein kleines Stück unter ihm der Weg vollkommen frei.«

»Warum krabbelt die Hornisse nicht einfach dorthin und fliegt los?«, wollte Mollie wissen.

»Ich weiß es nicht.« Annie hatte noch nie begriffen, warum Hornissen, Fliegen und all das geflügelte Kleinzeug selbst bei halb geöffneten Fenstern durch das Glas zu brechen versuchten, bis sie vor Entkräftung starben, statt durch die offene Hälfte nach draußen zu fliegen. Eines der vielen Rätsel dieser Welt.

»Du bist weniger als eine Handbreite von der Freiheit entfernt und ergreifst sie dennoch nicht«, sagte sie, während sie sich zu der Hornisse beugte und seufzend den Kopf schüttelte. »Du bist noch dümmer als der dümmste Mensch.«

Mit der Zeitung schob sie die brummende Kreatur nach unten und bis über den Fensterrahmen, sodass sie endlich hinausfliegen konnte. Annies Blick folgte dem Flug der Hornisse, während hinter ihr die Schwägerin schimpfte und der knapp zweijährige Simon nach ihr plärrte.

»Du musst Mollie bestrafen!«, rief Bertha, und Simon streckte flehend die Ärmchen nach Annie aus.

»Ich kann dir nicht helfen, und ich muss gar nichts, ich bin nämlich eine Hornisse«, murmelte sie erschöpft und versuchte, das Insekt nicht aus den Augen lassen.

»Spinnst du jetzt?!«, rief Bertha halb besorgt, halb empört, und dann wieder leiser, doch zugleich drohender: »Warte nur, bis Bennett nach Hause kommt, der wird dir schon flüstern, was du zu tun hast! Und jetzt kümmere dich gefälligst um Simon, der sieht ja aus wie ein Ferkel, das sich im Mist gesuhlt hat!«

»Ich muss überhaupt nichts, und ich kann Simon nicht sauber machen«, sagte Annie gedankenverloren, »denn ich bin eine Hornisse und fliege gerade über Esthers weiße Wäsche zu Mr. Lewis’ Blumenbalkon hinauf.«

Weit weg

Ihr Bruder kam nur kurze Zeit vor ihrem Mann nach Hause, und das war ein Glück an diesem Tag. Ihren Jüngsten auf dem Arm stand Annie gerade neben dem Küchenregal, wo gerahmte Zeichnungen und Fotografien an der Wand hingen, als Bennett hereinpolterte – schmal, bärtig, Hände und Gesicht ölverschmiert.

»Mann, schieb ich einen Kohldampf!« Quer durch die Küche schleuderte er seinen Tornister zielsicher auf den nächstbesten Stuhl. Der Tisch ist ja noch gar nicht gedeckt!« Er guckte wie ein kleiner Junge, dem man die Mütze gestohlen hatte. »Teufel auch! Wo steckst du, Bertha?«

Annie mit dem Kleinen wandte sich ab, damit er nicht sehen konnte, wie sie die Augen verdrehte. »Wie wäre es mit: ›Guten Tag, liebe Schwester‹?« Sie drehte sich wieder um, blitzte ihn an und deutete dann mit einer Kopfbewegung zum Zimmer, das Bennett und seine Familie bewohnten. Die Tür war seit Stunden geschlossen.

»Bertha?« Bennett stieß sie auf. »Warum …?« Er stutzte, und seine Stimme wurde weicher. »Was ist los mit dir? Gab’s schon wieder Ärger?« Kaum hatte er die Tür hinter sich zugedrückt, hörte Annie auch schon das Gejammer ihrer Schwägerin. Laut und weinerlich schilderte sie Mollies Missetat und ihre, Annies, unverschämte und gottlose Lüge, wie sie sich ausdrückte.

Annie machte sich auf Streit gefasst – mit ihrem Bruder war nicht zu spaßen, wenn er hungrig von der Arbeit im Hafen nach Hause kam. Nun gut, auch das würde sie durchstehen.

Sie küsste ihr Söhnchen, wandte sich wieder den Bildern an der Wand zu und fuhr fort, ihm von den Menschen und Häusern zu erzählen, die darauf zu sehen waren – von ihren Eltern und Großeltern, ihren Onkeln und Tanten und von dem Bethaus und dem kleinen Gehöft in ihrem lettischem Heimatdorf, in dem sie ihre ersten vier Lebensjahre verbracht hatte.

»Annie!« In der Nachbarwohnung klopfte Esther Glass an die Wand. »Kannst du mir eine Tasse Zucker leihen?«

»Habe selbst kaum noch welchen! Reicht gerade so für den Brei morgen Früh!«

Im selben Moment wurde die Tür zum Zimmer von Bennetts Familie aufgerissen, und ihr großer Bruder stürmte in die Küche. Sein Gesicht war rot, und in seinem Blick funkelte die Härte eines Mannes, dem man lieber aus dem Weg ging, weil er sich und seinen Zorn für gerecht hielt.

»Du erziehst deine Tochter zu einer gewalttätigen Verbrecherin, wie ich hören muss?!« Breitbeinig baute er sich vor ihr auf. »Die Göre stülpt einem hilflosen kleinen Jungen eine Schüssel voller heißem Brei über den Kopf, und du haust ihr nicht mal eine runter? Sofort bestrafst du sie dafür!«

»Erstens war der Brei nur noch lauwarm, und zweitens hat Jerry sich die Schüssel selbst auf den Kopf gesetzt!«

»Und lügen tust du auch noch?!« Bennett riss Mund und Augen auf, als könne er es nicht fassen. »Wenn ich das Max und dem Rabbi erzähle, dann kannst du was erleben! Aber erst einmal bestrafen wir Mollie, ich habe sie unten im Hof singen hören.« Er stapfte zum Fenster, riss es hoch und beugte sich hinaus. »Herauf mit dir, Mollie, aber zack, zack!«

Annie setzte den Kleinen ab, sprang zu Bennett, stieß ihn vom Fenster weg und rief mit einem bemühten Lachen in der Stimme in den Hof hinunter: »Spiel nur schön weiter, Mollie, Onkel Bennett hat’s nicht so gemeint!« Dann schloss sie das Fenster, fuhr herum, und nun war sie es, die sich größer machte, als sie war und die Fäuste in die Hüften stemmte. »Was fällt dir ein, Ben?« Zum Äußersten entschlossen schaute sie ihm in die Augen. »Wenn du Mollie auch nur anrührst, sollst du mich kennenlernen!«

»Du drohst mir?« Er mimte den Amüsierten, doch die Verblüffung stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Ich bin dein großer Bruder!« Er packte sie bei den Schultern, um sie vom Fenster wegzuzerren. »Du tust, was ich dir sage!«

»Ein großer Narr bist du!« Sie biss ihm mit aller Kraft in den linken Unterarm, sodass er aufschrie und sie freigab. Zurück am Fenster verschränkte sie die Arme vor der Brust. »Versuch doch, Mollie hochzurufen, wenn du dich traust!«

Ihr Söhnchen fing an zu heulen, Esther klopfte schon wieder und forderte Ruhe, und auf der Schwelle zu Bennetts Zimmer füllte die bleiche Gestalt seiner Frau den Türrahmen aus. Berta stierte sie an, wie andere vielleicht einen scharfen Hund angestarrt hätten, der im Begriff war, sich von der Kette loszureißen (so fühlte Annie sich oft von ihr beglotzt).

»Du hast mich gebissen.« Ungläubig betrachtete Bennett die Abdrücke von Annies Zähnen auf seinem Arm; einer blutete. »Das wagst du nicht noch einmal!« Mit einem Schritt war er bei ihr, griff in ihr Haar und riss sie daran vom Fenster weg. Annie schrie, trat ihm gegen das Knie und schlug ihm ihre Fingernägel ins Gesicht. Brüllend ließ er von ihr ab – doch nur, um gleich darauf mit noch größerer Wut auf sie loszugehen.

»Du bist ja vollkommen übergeschnappt, Annie!« Die Schwägerin schob den plärrenden Jerry zurück in ihr Zimmer, Annies Söhnchen heulte aus Leibeskräften, und in der Nachbarwohnung wollte Esther Glass gar nicht mehr aufhören zu klopfen.

»Allmächtiger Gott!« Auf einmal drängte ein graubärtiger Mann sich zwischen Annie und ihren Bruder und drückte sie auseinander. »Seid ihr denn von allen bösen Geistern besessen?« Max war nach Hause gekommen, ohne dass Annie ihn gehört hatte. »Und das vor dem Kleinen! Schämt euch!«

Vorwurfsvoll schaute er beide an, Bennett strenger als Annie. Er schob seinen gut zehn Jahre jüngeren und viel schwereren Schwager weg von Annie und dem Fenster und hin zu seinem heulenden Kind. »Armer kleiner Simon.« Max ließ von Bennett ab und nahm den kleinen Jungen hoch, drückte, küsste und streichelte ihn. »Brauchst nicht mehr weinen, mein Kleiner, dein Vater ist jetzt da.« Und mit zornigem Blick auf Bennett fauchte er: »Hat der Grobian dir wehgetan, liebste Annie?«

»Und ob!« Annie rieb sich Schultern und Wange und verzerrte das Gesicht, als würde ihr ein vereiterter Zahn im Mund pochen.

»Lüge!«, keifte Bertha von der Zimmertür aus. »Eure älteste Tochter hat unserem Jerry wehgetan!«