Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nota al margen

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Al margen

- Sprache: Englisch

«Todo lo que no era piedra había sido roído por la lluvia, el sol y el viento… y por el tiempo, que gotea paciente sobre todas las cosas: veinticuatro grandes gotas de tiempo al día, un ácido que todo lo devora, tan imperceptible como la resignación». Con una mirada excepcional y una gran sensibilidad para la observación, Heinrich Böll rinde un homenaje a las gentes y los paisajes de la Irlanda que descubrió en sus viajes entre 1954 y 1957, un país que con el tiempo se convertiría en su segundo hogar. En estas páginas traza un retrato íntimo del alma irlandesa, donde la devoción impregna la vida cotidiana y donde ni las miserias ni la emigración logran empañar la hospitalidad ni la profunda dignidad de sus habitantes. Como señala el escritor Hugo Hamilton en el prólogo, esa Irlanda «sigue siendo real y vívida, cargada de intuición, íntima, personal y brillantemente inverificable». Para Böll, en Irlanda «el siglo XIII se confunde con el XX y el XIX con el futuro», es un país suspendido entre siglos donde la movilidad es aparente y el cambio parece discurrir en silencio. La obra ha sido reconocida como una de las entrañables del autor. Completa esta edición un epílogo de René Böll y Jochen Schubert. «La Irlanda de Böll solo existe tal y como se refleja en el diario y se vislumbra entre líneas, en ningún sitio más. Y, sin embargo, no se lee como un libro que ha envejecido. Al contrario: su lectura es refrescante, entretenida y amena». Literaturkritik

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

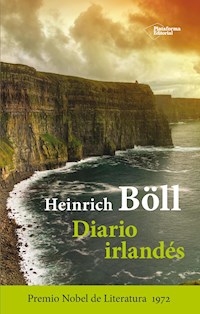

Diario irlandés

Diario irlandés

Heinrich Böll

Traducción de Carlos Fortea

Primera edición, octubre de 2025

© Nota al margen, S. L., 2025

Plaza de las Salesas, 7

28004 Madrid

Título original: Irisches Tagebuch (1957)

© del texto, Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, 2005

© de la edición, Nota al margen

© de la traducción, Carlos Fortea

© de la traducción de la introducción y del epílogo, Nota al margen

© del diseño de cubierta y composición, Comba Studio

© de la ilustración, Estefanía Córdoba

© de la fotografía, Postcard by Valentines, bromotype series, 1920s

isbn: 979-13-990755-6-4

Depósito legal: M-18153-2025

Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro —incluyendo fotocopias y la difusión a través de Internet—, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamos públicos.

Esta Irlanda existe, pero quien vaya y no la encuentre no tiene derecho a indemnización por parte del autor.

Dedico este librito al que me incitó a escribirlo: Karl Korn

Índice

Introducción

I Llegada I

II Llegada II

III Reza por el alma de Michael O’Neill

IV Mayo – God help us!

V Esqueleto de un asentamiento humano

VI Un dentista político ambulante

VII Retrato de una ciudad irlandesa

VIII Cuando Dios hizo el tiempo…

IX Consideraciones acerca de la lluvia irlandesa

X Los pies más bellos del mundo

XI El indio muerto de la Duke Street

XII Una mirada al fuego

XIII Cuando Seamus quiere tomarse una…

XIV El noveno hijo de Mrs. D.

XV Una pequeña contribución a la mitología occidental

XVI No se veía ningún cisne

XVII Frases hechas

XVIII Despedida

Trece años después

En defensa de los lavaderos (1959)

¿No ha sido un chico estupendo?

Introducción

Cuando, en los años cincuenta, Heinrich Böll llegó por primera vez a Irlanda, el país todavía estaba dormido. Describe el viaje nocturno por el mar de Irlanda en el barco de correos —el sacerdote católico con sus imperdibles, el emigrante que regresa, las infinitas tazas de té y el murmullo de las conversaciones— y amanece en un lugar donde el tiempo no existe; donde los relojes y el lenguaje no son instrumentos de verdad exacta, sino conjeturas sociales. Es un lugar «alejado del centro», donde la pobreza y la riqueza siguen estando en manos de Dios, donde la gente aún no ha despertado del profundo hechizo de la fe religiosa.

A este paisaje suspendido en el tiempo llega el escritor alemán tratando, como diría Joyce, de despertar de la pesadilla europea. La Segunda Guerra Mundial no tocó Irlanda. Tampoco se vio arrastrada por la fiebre materialista de la posguerra. Es un lugar donde los niños son «naturales», donde la gente sobrevive gracias a su sentido del humor y mitiga sus infortunios con el lema «Podría ser peor».

Irlanda es un santuario. Un lugar excepcional detenido en un momento excepcional, justo antes de «dar un salto de siglo y medio y recuperar cinco» hacia la modernidad. Aquí, en el confín de Europa, Böll encuentra refugio y envía a los suyos una hermosa postal literaria.

Todavía recuerdo cuando este pequeño libro de viajes llegó a nuestra casa de Dublín. Estaba en alemán, nos lo envió mi tía de Salzburgo. Para mi madre, alemana, fue la confirmación de su decisión de mudarse a Irlanda. Procedía de Renania, como Heinrich Böll, y leer sus breves y evocadores relatos fue como revivir sus primeras impresiones. Como dicen en Alemania, «el libro hablaba por ella».

Cuando, siendo todavía un niño, leí el libro, me sentí como un visitante en mi propio país. Había crecido en Irlanda, pero había un tono que me resultaba familiar: las observaciones del escritor me confirmaron que yo también era un forastero, alguien procedente de otro lugar. Mi visión del país y su gente estaba desplazada unos grados hacia el este de Europa, donde oscurecía una o dos horas antes que en Irlanda.

En cierto modo, este libro ya formaba parte de mi herencia. Había crecido con la misma sensación de asombro y perplejidad del escritor. Comprendía su inocencia, su conocimiento limitado, su entusiasmo impregnado de afecto a primera vista. Tal vez yo también adopté esa percepción ingenua del visitante ante lo extraño.

Heinrich Böll es el clásico viajero que detalla y compara diferencias. Deambula por las calles de Dublín y escucha decir una y otra vez sorry, como si fuera un saludo habitual irlandés. A pesar de que los bancos todavía no han abierto y no puede cambiar dinero, logra llegar a Westport en tren, de fiado. Los empleados del ferrocarril llaman por teléfono con antelación para avisar de que un pasajero viaja a crédito.

Al llegar a la isla de Achill encuentra una belleza salvaje: el silencio, el clima, la furia del mar, a alguna persona de vez en cuando, y distancias que hacen daño a la vista, «cuya belleza duele, porque en días soleados se puede mirar hasta treinta, cuarenta kilómetros de distancia sin ver una sola casa, tan solo azul, islas que no son ciertas y el mar».

Al comienzo de Diario irlandés hay una advertencia que a veces me gustaría colgarme al cuello: «Esta Irlanda existe, pero quien vaya y no la encuentre no tiene derecho a indemnización por parte del autor».

La apelación al lector es que no se tome todo al pie de la letra. No pretende dar fe de autenticidad, solo cuenta lo que

ve con sus propios ojos. Como un pintor modernista, Jack B. Yeats o Matisse, confía en que creamos en la extravagancia de los colores sin esperar volver a encontrarlos idénticos en la vida real. Es consciente de lo fugaz que puede ser la luz en Irlanda.

Por supuesto, la gente sigue diciendo sorry todo el tiempo. Por supuesto, siguen viviendo con su mismo humor y su imaginación. Lo que no quiere es que llamemos a la puerta del médico en la isla de Achill para comprobar si su mujer tiene una uña esmaltada que brilla como un coche reluciente mientras recorre con el dedo el sinuoso recorrido de su marido en el mapa. Ni que preguntemos si la paciente a la que el médico ha ido a visitar tiene los pies más hermosos del mundo. Ni tampoco dónde está la tetera de cobre que recibió como pago en aquella noche de tormenta.

¿Cómo volver atrás y recuperar ese momento poético en el que un hombre de unos cincuenta años sale de casa y sube la colina, rejuveneciendo a cada paso, hasta mirarse en el niño que alguna vez fue, antes de desaparecer tras un seto de fucsias?

Tampoco quiere que busquemos a la chica de correos de Keel para comprobar si de verdad tiene los ojos de Vivien Leigh. Por cierto, he conocido a la chica de correos y puedo confirmar que tiene esos ojos azul-verdoso de celuloide que te hacen sentir que estás dentro de una película. Es más, todos sus hijos los tienen. Aunque claro, yo no he conocido a Vivien Leigh.

La Irlanda de este Diario irlandés todavía existe. Vive en nuestro pasado, en nuestra memoria. Puedo decir que fui testigo de primera mano. Corrí por las calles de aquella Irlanda de los años cincuenta, con pantalones de cuero alemanes y un jersey Aran irlandés. Ese era yo, mitad irlandés y mitad alemán. Por eso puedo hablar de este libro como si fuera mi propia memoria. Pero, como siempre, la memoria llega tarde, cargada de vacíos, de ausencias y nostalgia, y de todo aquello que no supimos ver en su momento. Aun así, sigue siendo real y vívida, una intuición íntima, personal e imposible de verificar.

A Heinrich Böll le interesa el carácter imprevisible de la vida irlandesa: la suerte, las contradicciones, la espera. Todo el país parece estar esperando algo. En un cine frente al Atlántico, la gente se reúne, charla y fuma, reparten dulces y se cuentan chistes, mientras esperan la llegada del sacerdote para que, por fin, pueda comenzar la película.

Da cuenta del peso de la Iglesia católica sobre la sociedad irlandesa. Habla también del juego y la bebida; pero no ha venido ni como sociólogo ni como trabajador social. Demasiadas reformas pendientes tiene en su propio país, por lo que adopta un papel de observador pasivo, cuya sensación de melancolía parece sintonizar con la de la gente de aquí. Capta el desgarro que provoca la emigración irlandesa cuando describe al conductor de autobús, que espera cortésmente a que se derramen las últimas lágrimas y se pronuncien las últimas palabras de despedida antes de poner en marcha el motor y llevar a los pasajeros hacia lo desconocido.

Habla de los «niños de septiembre» de Achill. Concebidos alrededor de Navidad, cuando los emigrantes regresan de Inglaterra, y nacidos a finales del verano, cuando los padres ya se han marchado. Espera el nacimiento de uno de estos niños de septiembre y se permite hablar en nombre de la madre.

Desde allí, Nuala McNamara fue a Nueva York a vender medias de seda en Woolworth, John se hizo profesor en Dublín, Tommy, jesuita en Roma, Brigid se fue a casarse en Londres…, pero Mary se aferra tercamente a aquel rincón desolado y solitario en el que, desde hace cuatro años, trae al mundo un hijo cada mes de septiembre.

¿Por qué considera Böll que este lugar está desolado? ¿Con qué derecho dice que aquí no hay esperanza? ¿Acaso el visitante no está protegido de ese dolor por la mera posibilidad de regresar a casa? En estas impresiones se adivina la añoranza que el viajero despierta dentro de sí mismo. Algo ha golpeado su corazón. Hay una soledad negada por el pueblo alemán, un exilio silenciado que aquí encuentra un eco de corazón abierto.

Los habitantes de Achill retrataron a Böll como un hombre afable, buen conversador, que fumaba tanto como cualquiera en la isla. Pero debajo de su boina negra, que unas veces le daba un aire revolucionario y otras, el de un sacerdote, notaban una expresión de tristeza. «Tenía los ojos tristes», me dijeron.

Quizá, como tantos visitantes alemanes que vinieron después inspirados por su Diario para confirmar con sus propios ojos este país, Böll llegó a Irlanda en busca de lo que sentía que le faltaba a sí mismo, esa idea de hogar roto que los irlandeses saben cómo recomponer. Una inocencia emocional, podríamos llamarla, que ya se ha perdido en Europa. Una conexión sencilla con el paisaje y con la gente, algo que no resulta fácil en Alemania después de los horrores del nazismo.

Para un escritor cuyo país aún lidiaba con las ruinas morales del Tercer Reich y con el milagro económico de la posguerra, el viaje a Irlanda se convierte en una forma de autoexploración personal. Sus observaciones son expresiones tanto de pérdida como de descubrimiento. Busca refugio del desarraigo y de la ruina del idioma alemán después de la guerra. Su Diario ha sido calificado como «un libro oculto sobre Alemania», y es fácil ver cómo el proceso de regeneración del alma alemana puede verse favorecido por la existencia de un lugar, en el extremo occidental de Europa, que aún puede proporcionar ilusiones, colores y poesía, elementos fugaces e inefables.

De pie frente a las ruinas del pueblo abandonado de Dugort, no puede evitar acordarse de las ruinas bombardeadas de su ciudad natal, Colonia. En el pub se convierte en diana involuntaria de una peculiar forma de hospitalidad irlandesa: «Hitler no era tan mala persona, solo que fue un poco demasiado lejos», le dicen. Böll no puede dejarlo pasar. Tiene que arrancarse esa espina de una vez por todas, aunque la lección sea más para sí mismo y para su propio pueblo.

También hay algo utópico en la visión que Böll tiene de Irlanda. Algo infantil que nos sonríe desde el pasado y que hoy nos hace sentir tan adultos, tan atrapados en el conocimiento. Sus comentarios sobre la anticoncepción están en sintonía con la época, pero a su vez traicionan a las mujeres que daban a luz a los niños de septiembre. Su silencio en cuestiones sociales parece asimismo fuera de lugar. Pero nuestra mirada retrospectiva está enredada en capas de juicios y revelaciones. La oscuridad de aquel tiempo nos hace sentir superiores, más liberados y más afortunados, pero a la vez más inseguros.

Aunque el libro se convirtió en la biblia del viajero alemán, los irlandeses nunca le prestaron demasiada atención. Quizá nos ofendiera esa mirada desde fuera. No queríamos ser vistos como un pueblo incapaz de avanzar. Ahora que sí lo hemos conseguido y nos hemos convertido en visitantes de nuestro propio pasado, este libro puede revelarse como un libro oculto para los propios irlandeses, porque nos muestra con exactitud lo que hemos avanzado, en qué nos hemos convertido y qué hemos perdido, lo que nos alegramos de lo que hemos dejado atrás y lo que queremos conservar.

¿Es posible que el viajero se contamine por los lugares que visita? ¿Acaso Böll fue seducido por Irlanda y regresó a Alemania con una visión inalcanzable? Inalcanzable para todos nosotros. ¿Qué se puede hacer con los recuerdos, las conchas, los colores del pantano y los destellos de luz de luna sobre el agua? Tal vez, la ligereza de la conversación irlandesa y esas habilidades innatas de teatralización lo trasformaron.

Aquel encuentro con Irlanda, en vísperas de la globalización, debió de avivar su imaginación literaria. Quizá los irlandeses le dimos un falso coraje. Tal vez contribuimos a convertir al futuro premio Nobel en un cruzado cultural comprometido políticamente, un moralista que libraba batallas en el campo de las ideas, donde triunfó, pero donde también pagó un precio muy alto.

Las advertencias que hizo a los alemanes acabarían por afectar también a Irlanda, a pesar de sus premoniciones. Fue demasiado cortés para advertírnoslo. Debió de pensar que los irlandeses merecíamos un respiro después de todo lo que la historia nos había deparado y de toda la lluvia que llegaba desde el Atlántico, golpeando sin descanso las casas de Achill antes de continuar su camino hacia Europa. No nos amaba solo porque éramos pobres, divertidos e impuntuales; nos amaba porque vio en nosotros algo que los alemanes también habían tenido alguna vez.

Lo que Heinrich Böll plasmó en este pequeño libro de viajes permanece ajeno al tiempo. Puede que no sea más que un revoltijo de reliquias preciosas y respuestas emocionales al paisaje y a las historias de personas inolvidables que conoció mientras buscaba inspiración en Irlanda. Pero esta Irlanda existe. La chica de correos sigue viviendo en Achill. El consultorio del médico continúa, atendido por su hijo. Cada año, el primer fin de semana de mayo, los habitantes de Achill celebran un festival literario en honor a Heinrich Böll, organizado por uno de los niños de septiembre de Dooagh. Los perros de Dukinella siguen ladrando, la lluvia sigue cayendo y los acantilados siguen deslumbrando la mirada. La pensión Bervie, donde se alojó por primera vez el joven escritor alemán y escribió muchas de estas impresiones, sigue en pie: un edificio blanco de una sola planta, cerca de la playa de Keel, regentado por la hermana de la chica de correos. Fue allí donde Böll permanecía despierto escuchando el rumor de las olas que rompían a sus pies, donde agradecía al cielo al despertar que no fuera el ruido de una autopista, y desde donde partía en las largas excursiones junto a su gran familia católica.

A veces, la tormenta arrecia con tal fuerza que la arena fina se eleva sobre la casa y hay que barrerla de los senderos, de las acequias y de los desagües para devolverla de nuevo a la playa. Si se la dejara a su antojo, la arena lo cubriría todo.

Hugo Hamilton

Dublín, 2011

I Llegada I

Cuando subí a bordo del vapor, vi, oí y olí que había cruzado una frontera; había visto uno de los parajes más gratos de Inglaterra: Kent, casi bucólico —rozando tan solo el milagro topográfico de Londres—, y luego uno de los sitios más sombríos de Inglaterra: Liverpool. Pero aquí, en el vapor, Inglaterra tocaba a su fin: aquí olía ya a turba, sonaba un céltico gutural en la cubierta intermedia y en el bar. Aquí el orden social de Europa ya adoptaba otras formas: la pobreza no solo no era una «pequeña vergüenza», sino que no era ni honor ni vergüenza, era —en cuanto a momento de conciencia social— tan insignificante como la riqueza; la raya de la plancha había perdido su cortante nitidez, y el imperdible, la vieja fíbula céltico-germánica, recobraba sus derechos; allá donde el botón había funcionado como un punto puesto por el sastre, se ponía una coma; como señal de improvisación, promovía el pliegue allá donde el botón lo habría impedido. También lo vi como soporte de las etiquetas de los precios, como prolongación de los tirantes, como sustituto de los gemelos y, finalmente, como arma con la que un niño pinchaba los fondillos de un hombre. El chico se quedó asombrado porque el hombre no mostró reacción alguna; entonces, el niño tanteó cauteloso al hombre con el dedo índice para comprobar si aún vivía: vivía, dio unas palmadas en los hombros del chico mientras se reía.

No dejaba de crecer la cola delante del mostrador en el que se servía, por poco dinero y en generosas raciones, el néctar de la Europa Occidental: el té; como si los irlandeses se esforzaran por mantener a toda costa ese récord mundial en el que superaban por poco a Inglaterra: en Irlanda se consumen casi diez libras de té por persona y año. Cada año, una pequeña piscina llena de té corre por la garganta de cada irlandés.

Mientras avanzo lentamente en la cola, queda tiempo suficiente para traerme a la memoria otros récords del mundo irlandeses. No solo en té destaca este pequeño país: es el segundo en formación de sacerdotes (la archidiócesis de Colonia, por poner un ejemplo, tendría que consagrar casi mil nuevos sacerdotes al año para poder competir con una pequeña archidiócesis de Irlanda); el tercer récord mundial lo ostenta Irlanda en visitantes del cine (una vez más: ¡cuántas cosas comunes en medio de todas las contradicciones!, apenas por delante de Inglaterra); el cuarto es importante —no me atrevo a decir que tenga relación causal con los tres primeros—, pues Irlanda es el país con menos suicidas de este mundo. Aún no se han calculado los récords de consumo de whiskey y cigarrillos, pero también en estas disciplinas está muy destacada Irlanda, ese pequeño país con la misma extensión de Baviera, pero menos habitantes de los que suman Essen y Dortmund.

Una taza de té a medianoche, cuando uno está temblando ante el viento oeste mientras el vapor se desliza lentamente a mar abierto…, luego un whiskey arriba, en el bar, donde seguía oyéndose el gutural celta, pero que salía de una única garganta irlandesa; en la antesala del bar, unas monjas se recogían para pasar la noche como grandes pájaros, cálidas bajo sus cofias, sus largos hábitos, recogiendo sus largos rosarios como las amarras cuando zarpa un barco; a un joven que estaba en la barra del bar con un bebé en brazos le negaban la quinta jarra de cerveza, y también a su mujer, que tenía a su lado una niña de dos años, el camarero le quitaba la jarra sin volver a llenársela; el bar se vaciaba poco a poco, el celta gutural ya había enmudecido, las cabezas de las monjas se inclinaban levemente por el sueño; una había olvidado recoger el rosario, las gruesas cuentas rodaban de un lado para otro con el movimiento del barco; la pareja con los niños en brazos a la que le habían negado las bebidas pasó vacilante ante mí, se dirigió a un rincón en el que habían construido un pequeño castillo de maletas y cajas: allí dormían otros dos niños, apoyados en los costados de su abuela, cuyo negro chal parecía ofrecer calor para tres; el bebé y su hermanita de dos años fueron acomodados en un cesto de ropa, tapado, los padres se acurrucaron en silencio, muy juntos, entre dos maletas, y la mano blanca y delgada del hombre deslizó por encima de la pareja un impermeable como si fuera una tienda de campaña. Silencio, solo las cerraduras de las maletas tintineaban ligeramente al ritmo de la marcha del barco.

Había olvidado asegurarme un sitio para pasar la noche, pasé por encima de piernas, baúles, maletas; los cigarrillos ardían en la oscuridad, yo captaba fragmentos de conversaciones susurradas: «Connemara… ninguna posibilidad… camarera en Londres». Me agaché entre botes salvavidas y flotadores, pero el viento del oeste era cortante y húmedo; me incorporé, recorrí el barco, que parecía más un barco de emigrantes que de retornados; piernas, cigarrillos encendidos, fragmentos de conversaciones susurradas… hasta que un sacerdote me agarró por el borde del abrigo y me invitó, sonriente, a sentarme a su lado; me recliné para dormir, pero a la derecha del sacerdote, debajo de una manta de viaje a rayas verdes y grises, una voz delicada y clara dijo:

—No, Father, no, no… es demasiado amargo pensar en Irlanda. Tengo que ir una vez al año a visitar a mis padres, mi abuela también vive todavía. ¿Conoce usted el condado de Galway?

—No —dijo en voz baja el sacerdote.

—¿Connemara?

—No.

—Debería echarle un vistazo, y no olvide fijarse, en el viaje de vuelta desde el puerto de Dublín, en lo que exporta Irlanda: niños y curas, monjas y galletas, whiskey y caballos, cerveza y perros…

—Hija mía —dijo en voz baja el sacerdote—, no debería mencionar esas cosas en el mismo paquete.

Una cerilla ardió bajo la manta de viaje verde y gris, durante unos segundos fue visible un marcado perfil.

—Yo no creo en Dios —dijo la voz clara y delicada—, no, yo no creo en Dios… por qué no iba a mencionar dentro del mismo paquete curas y whiskey, monjas y galletas; tampoco creo en Kathleen ni Houlihan, en esa Irlanda de cuento… He sido camarera en Londres durante dos años, he visto cuántas chicas fáciles…

—Hija mía —dijo en voz baja el sacerdote.

—… cuántas chicas fáciles ha enviado Kathleen ni Houlihan a Londres, la isla de los santos.

—¡Hija mía!

—Así me llamaba también el párroco de mi pueblo: hija mía… Venía en bicicleta, un largo camino, a decir misa los domingos para nosotros, pero tampoco él podía evitar que Kathleen ni Houlihan exportara lo más valioso que tenía: sus hijos. Vaya a Connemara, Father, seguro que nunca ha visto tanto paisaje hermoso de golpe, con tan poca gente en él; quizá alguna vez diga misa en mi pueblo, el domingo me verá piadosamente arrodillada en la iglesia.

—Pero si usted no cree en Dios.

—Pero, dígame, ¿cree que podría permitirme —y que le haría eso a mis padres— no ir a la iglesia? «Nuestra hija sigue siendo una niña buena y piadosa… piadosa; una buena chica». Y mi abuela me besa cuando vuelvo, me bendice y me dice: «¡Sigue tan piadosa como hasta ahora, hija mía!»… ¿Sabe cuántos nietos tiene mi abuela?

—Hija mía, hija mía —decía en voz baja el sacerdote.

El cigarrillo se puso incandescente, dejó ver por un instante el marcado perfil.

—Mi abuela tiene treinta y seis nietos, treinta y seis; tenía treinta y ocho: a uno lo mataron en la Batalla de Inglaterra, un segundo se hundió con un submarino inglés…; aún viven treinta y seis: veinte en Irlanda, los otros…

—Hay países —dijo en voz baja el sacerdote— que exportan higiene y pensamientos suicidas, cañones atómicos, ametralladoras, coches…

—Oh, lo sé —dijo la tierna y clara voz de mujer—, sé todo eso: yo misma tengo un hermano sacerdote, y dos primos: son los únicos de toda mi familia que tienen coche.

—Hija mía…

—Ahora voy a intentar dormir un poco… Buenas noches, Father, buenas noches.

El cigarro incandescente voló por encima de la barandilla, la manta verde y gris quedó ceñida en torno a los estrechos hombros; la cabeza del sacerdote se movía como en un constante cabeceo; quizá solo era el ritmo del propio barco el que la movía.

—Hija mía —volvió a decir en voz baja, pero ya no obtuvo respuesta.

Se echó hacia atrás con un suspiro, se subió el cuello del abrigo; había clavado en la solapa cuatro imperdibles de reserva: cuatro que, atravesados en un quinto, se mecían de un lado a otro bajo los ligeros impulsos del vapor que los llevaba, en medio de la gris oscuridad, hacia la isla de los santos.

II Llegada II

Una taza de té al salir el sol, cuando uno está temblando ante el viento oeste mientras la isla de los santos todavía se ocultaba del sol en medio de la bruma matinal. Así que en esa isla vive el único pueblo de Europa que nunca ha emprendido campañas de conquista, aunque ha sido conquistado algunas veces, por los daneses, los normandos, los ingleses…, solo envió curas, monjes, misioneros, que —dando un extraño rodeo por Irlanda— trajeron a Europa el espíritu de la ascesis tebaica. Hace más de mil años, aquí, tan apartado del centro, como una excentricidad que hubiera resbalado hasta entrado el Atlántico, estaba el corazón ferviente de Europa…

Había tantas mantas de viaje verdes y grises ceñidas en torno a hombros estrechos, vi tantos perfiles severos y, en más de un cuello alzado de sacerdote, el imperdible de reserva atravesado con dos, tres o cuatro más colgando de él…; rostros delgados, ojos marcados por el sueño; en la cesta de ropa, el bebé se tomaba el biberón mientras su padre luchaba en vano por conseguir una cerveza en el mostrador donde servían té. Lentamente, el sol de la mañana destacaba de la bruma casas blancas, un faro se acercaba blanco y rojo al buque; lentamente el vapor entraba resoplando en el puerto de Dún Laoghaire. Lo saludaron las gaviotas, la silueta gris de Dublín se hizo visible, volvió a desaparecer: iglesias, monumentos, docks, un gasómetro, titubeantes estelas de humo que salían de algunas chimeneas; hora de desayunar, solo para unos pocos; Irlanda aún dormía, los mozos de equipaje se frotaban el sueño de los ojos abajo, en el muelle; los taxistas se estremecían al viento de la mañana. Lágrimas irlandesas saludaban a la patria y a los que volvían a casa. Los nombres volaban como pelotas de un lado a otro.

Cansado, yo pasé tambaleándome del barco al tren, del tren, a los pocos minutos, a la gran y oscura estación de Westland Row, de allí a la calle; en ese momento, una joven cogía del alféizar de la ventana de una casa negra una lechera de color naranja y la metía dentro; me sonrió, y le devolví la sonrisa.

Si hubiera sido de una ingenuidad tan inquebrantable como aquel artesano alemán que investigaba en Ámsterdam la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza del señor Kannitverstan, en holandés «No comprendo», yo habría sido capaz de investigar en Dublín la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza del señor Sorry, porque preguntara lo que preguntase recibía la monosilábica respuesta: Sorry. Yo no sabía, pero intuía, que las horas comprendidas entre las siete y las diez de la mañana son las únicas en las que los irlandeses tienden a ser monosilábicos, así que decidí no utilizar mis escasos conocimientos lingüísticos y me conformé, entristecido, con no ser tan inquebrantablemente ingenuo como el envidiable artesano de Tuttlingen en Ámsterdam. Qué hermoso habría sido preguntar «¿De quién son esos barcos tan grandes del puerto?». Sorry. «¿Quién está ahí arriba, solo en medio de la niebla, en la columna de ese monumento?». Sorry. «¿Quién es ese misterioso joven que desde la plataforma trasera del ómnibus imita de manera tan espléndida una ametralladora —ra-ta-ta-ta— en medio de la bruma matinal?». Sorry