14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Forja

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

Lobo va por la vida sin ignorar que ha sucumbido al amargo sabor de la derrota. Al protagonista de Diarios de Rock &Roll la pintura, la música y el amor parecen haberle cerrado la puerta con candado y arrojado la llave a la alcantarilla. Cargando a la espalda una muerte que le penará para siempre, el casi delirante personaje de esta historia intenta dirigirse a un encuentro del que los multitudinarios conciertos de rock, los excesos sexuales, los permanentes viajes y el uso y abuso de todo tipo de drogas, lo desviarán inevitablemente. Además, Lobo tiene que barajar el destino de una revista que no se sabe adónde va, una mochila llena de dinero que persigue una banda de orientales, y la existencia de una mujer de varios nombres a la que no logra olvidar ni vivir sin ella. Editorial Forja En esta novela hay sexo, drogas y rock & roll, claro, pero también hay risas y hampones y soledad y decibeles mentales y planeos místicos y angustias salvajes y una mujer que era todas las mujeres. Pablo Azócar

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

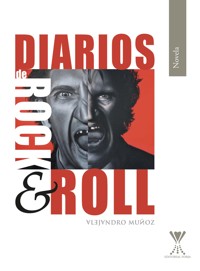

DIARIOS DE ROCK & ROLLAutor: Luis Alejandro Muñoz Cabrera Editorial Forja General Bari N°234, Providencia, Santiago, Chile. Fonos: 56-224153230, [email protected] Ilustración y diseño de portada:Alejandro Muñoz. Foto autor: Valentina Muñoz. Primera edición: octubre, 2023. Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Registro de Propiedad Intelectual: N° 2023-A-11102 ISBN: Nº 9789563386677 eISBN: Nº 9789563386684

When they said REPENT, REPENT I wonder what they meant (Leonard Cohen, The Future)

1992

INTRO

PARADISO

Entré volando al Paradiso.

En un momento estaba en la calle, justo en el lugar donde comienza la escalinata, buscando una marquesina inexistente, estudiando los carteles del frontis del edificio colocados de manera tan impecablemente ordenada, mirando las caras del público: una mujer con anteojos de frágil borde metálico, cara de estudiosa y el infaltable tatuaje neubauten en un brazo (yo también llevo uno, pero sobre mi omóplato derecho); un hombre joven con grandes bigotes, la cabeza rapada, el cuello completamente tatuado y lleno de piercings; otro, mayor, casi calvo y vestido demasiado formalmente, que podría haber sido mi padre y parecía más un abogado que ha ido a dejar una citación; y todo transcurría como en cámara lenta.

Y de repente estaba literalmente aplastado contra el escenario, y Mr. Cave —de traje negro— rugía ya los versos de The Mercy Seat.

El Paradiso está en el número 6 de Weteringschans, en Ámsterdam. Fue una iglesia en otro tiempo. A sus espaldas un canal de recorrido semicircular que, al venir, habíamos cruzado por Spiegelgracht.

Esta vez el escenario no era demasiado alto, por lo que los zapatos blancos de Mr. Cave me quedaban apenas por sobre el nivel de los ojos. Lo único que me separaba de los músicos eran esos parlantes horizontales y bajos que se colocan sobre el borde del escenario y se usan para retorno, y en los que Mr. Cave estaba siempre apoyando un pie, o empujando, o trepado en cuclillas, doblado, encorvado sobre sí mismo como un simio sumamente alto y delgado, sudando, con el rostro cubierto por el pelo, exorcizando sus fantasmas del Antiguo Testamento, clamando al cielo, aullando violentamente esas canciones suyas tan melancólicas y llenas de frustración.

La oscura The good son resultó más intensa que el crescendo permanente de The Mercy Seat; I Had a Dream, Joe, aún más que las dos anteriores. La música de The Bad Seeds generaba un ambiente tenso y oscuro, violento y dramáticamente urbano. Mr. Cave, sentado a horcajadas sobre el parlante en el borde del escenario, había dejado una pierna colgando hacia el público: estiró su mano derecha y tocó nuestras manos, se inclinó y acercó su cara a la nuestra. Estaba susurrando, estaba suplicando la letra de la canción. Con un gesto pidió un cigarrillo, lo fumó mientras se pasaba la mano por el cabello y se quedaba sentado unos momentos en la misma posición al finalizar la música. Al comenzar el nuevo tema, se levantó de un salto, se arrojó de rodillas en el centro del escenario y golpeó el entarimado varias veces con la palma de la mano. Se volvió a levantar, contorsionándose, moviéndose espasmódicamente, lanzando codazos al aire para caer nuevamente de rodillas, con el micrófono asido con ambas manos.

Entonces, me di cuenta de que Martine no estaba por ninguna parte. Con su melena color setter irlandés y más de un metro ochenta de estatura, en cualquier parte de Chile se destacaría como un brochazo rojo sobre una pared blanca, pero acá se había camuflado completamente y desaparecido entre el público. Comencé a sentirme un poco ansioso, a salivar de más, a rascarme la cabeza, a afinar la vista entre la gente, el humo y la semipenumbra. Me alejé un poco del escenario —no había mucho margen de movimiento— y me moví unos metros hacia los lados: nada.

No sabía qué hacer con las manos.

Sudaba. Sudaba porque estaba en medio de una pequeña multitud, porque habíamos estado saltando en varios de los temas, porque hacía calor y porque estábamos encerrados. Pero no era solamente por eso. Sudaba porque ahí venía de nuevo la sensación aquella: no sabía dónde carajo vivía Martine. Esa mañana había pasado ella a buscarme al aeropuerto, y yo no tenía idea de cómo llegar a su casa desde el Paradiso. Ni desde ningún otro lugar. Ni idea de cómo se llamaba su calle ni cuál era el número de su departamento. Siempre le había escrito a una casilla de correos.

El problema no era no tener dónde dormir.

Tampoco era problema mi equipaje. Experiencias de anteriores desencuentros me aconsejaban desde hacía mucho tiempo que lo mejor era dejar las mochilas y bolsos en un locker del aeropuerto, siempre.

El real problema es que debía despedirme de cualquier posibilidad de irme a la cama con Martine.

¿Qué usaba ella para dormir? ¿Un pantaloncito de algodón?, ¿una polera vieja sin mangas, o la misma con la que había ido al concierto, esa negra con un estampado de los New York Dolls en color rosa? Ya nunca lo sabría. Nunca. Nunca.

¿Cómo sería el desayuno de la mañana siguiente? También me lo perdería. Pedazo de pelotudo.

Entonces pasó algo raro. Mientras repetía mentalmente “nunca, nunca…” empecé a dejar de reconocer la palabra. No el significado, sino la combinación de letras, su sonido. ¿Qué es nunca? ¿Así se dice?, n-u-n-c-a. Como si fuera la primera vez que tomaba conciencia de aquella palabra. Claro, debió tener que ver con algo de lo que tomé, o fumé por la tarde. Seguro.

Nada, te quedas en blanco por un instante, y después no sabes demasiado bien de qué va la cosa. Pero solamente dura unos momentos.

El grupo venía de actuar en Alemania, y después de las dos noches en Ámsterdam se presentaría en Le Zenith, en París. Era el fin de la gira europea.

Años más tarde este concierto sería editado en VHS. Fueron dos las presentaciones de esos primeros días de junio de 1992 que sirvieron de base para el video, de cerca de una hora de duración. Los conciertos, claro está, eran bastante más largos.

Esta fue la segunda noche. La noche que al comenzar a tocar Deanna, Mr. Cave cayó del escenario y la canción duró menos de veinte segundos. Al subirse a la carrera —una vez más— sobre uno de los parlantes de retorno, y usando el pie del micrófono a manera de garrocha, Mr. Cave perdió el equilibrio y se fue de frente sobre la audiencia. Caerse no fue nada, lo demoroso fue rescatarlo.

Durante el receso obligado no conseguí dejar de preguntarme por qué seguía asistiendo a los conciertos de The Bad Seeds, si cada palabra de The Good Son, The Weeping Song o Papa won’t Leave You, Henry se me clavaba directo en el corazón. A tal punto, que cuando Mr. Cave contó esa historia en la que iba conduciendo por una carretera desierta de su Australia natal y “believe me, ladies and gentlemen, there were tears in my eyes”, también había lágrimas en los míos. Es decir, no me perdía una presentación de The Bad Seeds por nada del mundo, pero algo de todo esto parecía hacerme mal. Aunque en un sentido diferente a The Birthday Party, la música de la banda seguía siendo una historia de violencia y de angustia, de frustración y de dolor, y me parecía que de violencia y angustia y dolor y frustración ya había tenido yo un poco demasiado.

Después de la caída vino el dúo con Blixa Bargeld, uno de los highlights de las presentaciones de The Bad Seeds: The Weeping Song. La siguió Jack The Ripper, y luego vino el “I wanna tell you about a girl…” y los “listen, listen…” y el concierto que anunciaba su final entre los estertores de From Her To Eternity.

Martine me había contado que fue precisamente en el Paradiso donde se habían conocido, diez años antes, los dos máximos referentes de The Bad Seeds: Cave y Bargeld. Fue en una presentación de The Birthday Party, por entonces el grupo de Cave y también de Mick Harvey, el otroguitarrista de The Bad Seeds y colaborador permanente de Mr. Cave. Esa vez —para ser exactos el 4 de junio de 1982— Blixa Bargeld tocaba en otro club de la ciudad, Martine no recordaba el nombre, con Einstuerzende Neubauten, proyecto que mantuvo en forma paralela después de la formación de The Bad Seeds y tema más que recurrente en mi universo sonoro.

Martine. Mierda, mierda, mierda. Mis esfuerzos por encontrarla dentro de la sala seguían resultando inútiles. Imposible remontar la corriente humana que seguía empujando hacia adelante, para salir a buscarla afuera. Mi única posibilidad iba a ser esperarla a la salida. La verdad es que nunca fui tan amigo de ella. Mi amigo era Jarvis, su ex. Jarvis había sido en otro momento más que un amigo, casi un hermano. Fue con él con quien fundamos losNietos de Cohen, pero eso es parte de otra historia. Esa tarde incluso había llegado a tantear el terreno “Jarvis” con ella, sin lograr sacar demasiado en limpio. Me pareció que lo más probable era que él no hubiese vuelto aún de Berlín.

Para mi sorpresa, la presentación no terminó con From Her To Eternity. En The Carny, Mr. Cave sucesivamente tocó armónica y cantó, leyendo la letra de la canción de un cuaderno de tapas duras. Lo levantaba y lo mostraba al público como si se tratara de las Escrituras, y como si él hubiese sido el pastor: una prédica a gritos al borde del éxtasis religioso. Durante los golpeados y recurrentes pasajes musicales él le daba caladas a su cigarrillo mientras sostenía el micrófono con la mano izquierda. Cave contaba con un pequeño taburete a un costado y allí dejaba —por turnos— el cigarrillo, la armónica o el cuaderno. Antes de interpretar New Morning, pidió un nuevo cigarrillo por el micrófono y durante toda la canción llovieron los delgados cilindros blancos sobre el escenario. Cada nuevo cigarrillo que pasaba volando provocaba risas más fuertes entre el público y, luego, también entre los músicos.

¿Qué hacía que Nick Cave fuera quien era? Una obra sólida como poeta y compositor (en su caso, la poesía siempre vino antes que la música), cantante, novelista, guionista y actor. Las canciones, los espectáculos, la ira, la energía y todo el dolor propio de alguien de quien se decía que en la mitad de sus treinta ya había sobrevivido a diez sobredosis de heroína.

New Morning también pareció el final pero tampoco lo fue. Después de When I First Came To Town, el concierto terminó con la salvaje Black Betty, más intensa que todo lo que se había escuchado en toda la noche, más ruidosa, aún más dolorosa.

Y nuevamente me encontré en la calle. Incapaz de oír nada que no fuese el viejo zumbido post concierto. Y de nuevo todo volvía a ser tranquilo, y se tomaba mucho tiempo para transcurrir. Una vez más observé el edificio, con dos chimeneas en sus extremos, muy en lo alto y —aún esperando divisar la estilizada figura de Martine— di una última mirada al interior del Paradiso, a mi parecer más pequeño que Union Chapel, bastante más oscuro y sin la presencia de sillas o bancos de iglesia, con la apariencia de un templo abandonado, escenario de películas de vampiros o de oscura ciencia ficción, con grafitis en las paredes, y todo tipo de desperdicios en el suelo.

No quedaba más que ponerse en marcha, y comencé a caminar por calles que sabía peligrosas sin que el riesgo fuese algo que realmente me importara. Seguro que la gente que pasaba a mi lado ni siquiera me había visto.

Prostitutas en las veredas, o exhibidas en sus ventanas: Ámsterdam, apenas antes de la invasión rave.

Por la mañana seguía caminando por las mismas calles, aún buscando —sin éxito pero sin urgencia— un lugar donde dormir.

Al dejar Holanda no estaba triste, solamente me lamentaba por no haber tenido más noches para pasar entre las putas de Ámsterdam.

1995

1

EL FUTURO

El futuro llegó demasiado rápido.

¿Hubo alguna vez algún proyecto de vida que no estuviese condicionado, ineludiblemente contaminado por la idea de la muerte?

No había salida, la muerte siempre estaba ahí. Como la pared al fondo del jardín. Tarde o temprano. Lejos o cerca.

Y había días en los que podía sentir cómo me iba muriendo.

Tuve que inventarme una cara nueva después del asunto de la rehabilitación. Es decir, era la clínica de rehabilitación o el psiquiátrico. Institutos de “salud” mental. Así les dicen.

Estaba de nuevo en Chile. Era lunes y me encontraba en Santiago desde hacía casi una semana. Precisamente desde el martes anterior. Había ubicado a Karina, y habíamos pasado el fin de semana juntos. Aún quedaba mucho por hacer, lo primero era conseguir una casa. Mientras tanto dormía en un departamento medio desocupado que JMC dejó cuando se fue a estudiar a MIT.

Tenía que conseguir casa porque no estaba nada seguro de querer quedarme en aquel lugar, que era un lujo en algunos aspectos —como por ejemplo el espacio— pero que no le estaba haciendo nada bien a mi estado de ánimo. El departamento era algo lúgubre, lo mismo que el barrio. Sobre todo por las noches. No era una estética que históricamente me hubiese molestado, pero en ese momento necesitaba algo más abierto y silencioso —más natural, con más aire— y, considerando algunas de mis fobias, que quedase un poco más lejos de todo.

El edificio estaba ubicado a poco más de una cuadra del Parque Forestal, pero desde el piso solamente se veían las ventanas de los edificios del frente y se escuchaba el ruido de la locomoción colectiva que subía desde la calle. La construcción —como casi todas las del centro de Santiago— no es que fuera gris, era el color de la suciedad misma, algo así como un tono pardo ennegrecido, pisoteado, con el tizne de décadas de tubos de escape, polvo y toda clase de contaminación imaginable adherida a sus paredes. Aunque su fachada fuese realmente bella —la puerta de entrada estaba protegida por una marquesina de vidrio opalino con varillas de acero negro, tenía una ancha escalera de mármol, balcones con balaustradas y algunas ventanas ojivales con vidrios de colores— era uno de esos edificios que no ves. Pasas por el lado y no distingues mucho entre la masa de concreto de color indefinido, y ni se te ocurre mirar hacia el interior del vestíbulo.

Había que tomar decisiones prácticas, además. Después de conseguir casa debía resolver cómo traer mis cosas desde Buenos Aires. Incluyendo a Diablo, mi perro, un gigantesco husky color marrón rojizo.

Era cerca de mediodía cuando, como por casualidad, llegó JMC. Estaba de visita en Santiago. La verdad es que JMC siempre estaba estudiando en otra parte, en otro país, en cualquier lugar del mundo, pero a la larga terminaba apareciendo por Santiago. Aún me pregunto cómo lograba conseguir todas esas becas y postgrados. ¿Terminaba alguno? ¿Por qué lo volvían a aceptar en un nuevo programa? Te lo encontrabas en todos lados. Toda la vida resultaba ser parte de algún proyecto, equipo o comisión.

De hecho, él era el responsable directo de mis viajes a Santiago: estábamos comenzando con el asunto de la revista y esta vez, aparentemente, la cosa tenía posibilidades reales. Hacía cosa de dos meses JMC me había llamado a Buenos Aires. Yo ni siquiera me imaginaba que él tenía mi número de teléfono. Hacía tiempo que no sabía nada de él. Hablamos, me entusiasmé, viajé. Nos reunimos.

El asunto era, por supuesto, el tema del dinero. Él ya tenía una negociación bastante avanzada. Me presentó a algunas personas. Comenzamos a entendernos. Nos pusimos de acuerdo. Me fui. Volví a venir, esta vez con mi socio argentino, Sergio Lavezzolo, a quien no podía ni creía justo dejar afuera del proyecto (socio en este proyecto, había sido por mucho tiempo mi jefe. Él tenía lo que podríamos llamar —con bastante imaginación y buena voluntad— una agencia de publicidad, la que me dio de comer, dicho sea de paso, durante años. Lavezzolo se jugó siempre, en la medida de sus posibilidades, por el proyecto de la revista, mi proyecto).

Entre reunión y reunión JMC me contó que en realidad estaba estudiando en Estados Unidos pero que viajaba a Chile en forma más o menos regular. Tenía ese departamento y me dijo que yo me podía quedar en él cuando viniese, o instalarme en él cuando me viniera, o tenerlo en cuenta cuando necesitáramos una oficina. Y sin más me pasó las llaves.

El caso es que ya parecía estar de vuelta. Él y un tipo a quien yo no había visto nunca. Venían en plan de cómplices, eso se notaba a primera vista. Con cara de travesuras. Uno de esos momentos en los que no cuenta la edad ni la apariencia que tengas. Eran simplemente dos niños que planeaban algo. JMC vestía como si viniese llegando de Marruecos: un poncho baja (de Baja California, una especie de hoodie, ancho, de aspecto artesanal) de algodón liviano, color beige, con gruesas listas verticales en un tono apenas más oscuro. Un pantalón delgado que le llegaba hasta los tobillos y alpargatas de tela. Bajo el poncho, una polera de manga corta de algodón, y un gorrito sin alas ni viseras, a rayas celestes, naranjas y fucsias y que hacía juego con una pequeña mochila de tela que llevaba en la espalda. Moreno y de mediana estatura, JMC siempre tenía una expresión risueña en la cara, llevaba el pelo muy corto y casi no tenía cejas sobre unos pequeños ojillos almendrados. Yo lo había descrito en otras oportunidades como con ojos de rata. Su cara era grande, huesuda, de mandíbula cuadrada y con los premolares inferiores algo prominentes. Si lo veías sentado, te imaginabas inmediatamente que era un tipo bastante más alto de lo que resultaba ser cuando se levantaba. Debo decir que sin esa simpática expresión en la cara hubiera resultado bastante intimidante.

Nos habíamos conocido hacía unos quince años, en primer año de la universidad. Él se había criado en Venezuela y hablaba con una entonación que a mí me sonaba más a algunas zonas del oeste mexicano. A principios de los años ochenta volábamos por Avenida Kennedy en su charade azul rumbo a los malls o supermercados a hacer algo tan absurdo como practicar slalom en los estacionamientos, o nos pasábamos las horas de clases jugando tenis en las canchas del Campus San Joaquín, o simplemente buscando maría.

Resultó ser todo un experto en el asunto de conseguir maría. Por lo general las incursiones —siempre nocturnas— no pasaban de recorrer de ida y vuelta, varias veces, algunas de las calles de atrás del Estadio Nacional hasta que, al hacer un alto en determinada esquina, alguien se acercaba a su ventanilla y, tras negociar entre dientes, le ordenaba que volviera a pasar, tirara la plata al suelo y siguiera de largo, dejando abiertas las ventanillas traseras del auto. Así lo hacíamos, teniendo cuidado de meter los billetes en una bolsa de plástico y, además, incluir algún objeto pequeño pero de mediano peso adentro, a fin de que el viento no se llevase la bolsa. Y dale a seguir andando de allá para acá, ahora a muy baja velocidad, hasta que, en algún momento, proveniente de la más completa oscuridad, un paquete de papel de diario caía en el asiento trasero.

Otras veces, llegábamos a casas de poblaciones en las que siempre la negociación era con una señora de mediana edad y el tono era el de un regateo feroz. La marihuana aparecía entonces. La sacaban de un refrigerador en desuso, o de un lavarropa de esos de tambor redondo y manilla en la parte superior, cuya finalidad era estrujar la ropa. O sucedía que, al levantar un cojín, podíamos ver que todo el relleno del sillón era de ramas o de ladrillos envueltos en papel de diario.

Eran casas repletas de marihuana. Apuesto que también había paquetes debajo de las camas, en los clósets y en cualquier lugar en el que te molestases en dar un vistazo.

JMC sabía negociar. Ahí mismo abría el paquete y siempre, siempre se lo devolvía a la mujer. Entonces ella llamaba a un niño de unos ocho o diez años, que por lo demás siempre parecía ser el mismo niño, le pasaba una bolsa de tela para el pan y le pedía que fuese a la casa de alguna vecina. El mocoso aparecía cuarenta minutos después, cuando yo pensaba que nos habían cagado y que cuando volviésemos al auto, estaría desvalijado. Subíamos nuevamente al charade azul y, tras andar unas pocas cuadras, JMC se bajaba, abría el paquete de papel de diario sobre el capot del auto, sacudía las ramas, golpeteaba fuerte y rítmicamente sobre la lata y hacía que las semillas se soltaran y cayesen rodando sobre la hoja de papel que había dispuesto por debajo.

Así era José Manuel, mi amigo. La mayoría de las veces yo le decía Jose, así, sin acento, pero siempre que me refería a él en una conversación con terceros lo llamaba JMC. Durante un tiempo, incluso llegamos a compartir una casa en Bellavista en la que, después de cuidar por meses su propia plantita de cannabis (el sueño de la planta propia), un día, uno de nuestros compañeros de andanzas fue visto saltando la reja, con la planta a cuestas —la que ya superaba los dos metros de altura—, con las raíces al aire, dejando un reguero de tierra húmeda a su paso.

De todo eso hacía más de diez años.

Bueno, ahí lo tenía, muy sonriente, al abrir la puerta.

—¿Nos vas a dejar pasar o qué? —me dijo, a la vez que me daba un abrazo.

El departamento estaba bastante despojado, pero conservaba ese ambiente señorial de la época en que había sido construido: grandes espejos en los salones, molduras en los cielorrasos, puertas de dos hojas, una bañera con patas de fiera en el baño principal, pisos de madera, entarugados, ah, y una escalera, porque era un dúplex.

Pensándolo bien, lo que me molestaba del edificio era su ubicación, ya que si te levantabas al mediodía y salías a la calle, el trauma era inevitable: la luz, la actividad, el ruido. Te habías quedado afuera de todo, y el mundo había comenzado sus actividades diarias sin ti. Y no pensaba esperarte.

De más está decir que a Karina no le había gustado nada el lugar (o sea, a Karina no le había gustado el mismísimo Chelsea Hotel, y sin importarle si yo había tenido que mover cielo, mar y tierra para conseguir una habitación, se negó a dormir allí, se negó a tomar un café en el vestíbulo y hasta se negó a entrar a la disquería de vinilos de colección que quedaba al frente, cruzando la calle 23).

Igualmente, a esas alturas —una vez más—, yo no tenía claro si ella iba a volver.

JMC caminaba de un lugar a otro de la sala. Iba, venía, se asomaba por una ventana, miraba, volvía, se rascaba la cabeza, se arreglaba la ropa, se sacaba el gorro, lo miraba, lo daba vuelta y se lo volvía a poner.

—¿De dónde es ese gorro? —pregunté—. Parece como sudafricano.

—Sí —contestó, mirando, sin verme realmente.

—¿Sí, qué?

—Sí. Nada, no sé.

Se dirigió una vez más a la ventana y se asomó nuevamente.

Nunca me quedó claro si JMC y su amigo iban directamente hacia el departamento, o si solamente pasaban y se pusieron algo paranoicos por alguna señal, que de seguro no habrá sido más que una casualidad, y llamaron creyendo que alguien los seguía. O tal vez no se aguantaron los deseos de llegar a otro lugar para ocuparse del contenido de la bolsita. Porque JMC estaba comenzando a sacar del capuchón de su poncho una bolsita plástica, mínima, que tan solo podía contener una pequeña perlita en su interior.

No me acuerdo demasiado bien, pero estoy seguro de que la preparación implicó la cucharita y el encendedor, y sin embargo no recuerdo pinchazos. Nos sentamos los tres en la escalera, lustrada y con baranda de caoba.

Yo, arriba, casi donde la escalera se trasformaba en el piso superior, y JMC y su amigo un par de peldaños más abajo.

Ahora JMC no paraba de hablar. Habían estado en la casa del dealer. En el living había visto una mesa de centro inmensa, de cubierta de vidrio negro, con un auto de colección a escala en una esquina, y se moría de ganas de hacerlo correr por esa superficie tan inmaculada, in-ma-cu-la-da, así, ralentizado, saboreando las sílabas, pero a los pocos centímetros había ¡un cerro! ¡Un cerro de cocaína! Blanca. Sobre la mesa negra. Un flash.

—¿Te acuerdas la vez que estornudé sobre las líneas, en la casa de Bellavista? —dijo.

—Sí —dije entre risas, era un simpático recuerdo—. ¿Cuántas cuadras te perseguimos para sacarte la cresta?

—Qué bajón —agregó—. Usábamos ese espejo para jalar, estaban las líneas hechas, y yo voy y estornudo encima. Se voló prácticamente todo. Luego, corrí más rápido que todos. Salí al patio, abrí la puerta que daba a la calle, y enfilé por Punta Arenas hasta Mallinkrodt. A esas alturas les había sacado una buena ventaja, no podían alcanzarme. Llegué a la esquina de Mallinkrodt con Dardignac, entré en la Escuela de Teatro que había allí y me quedé un buen rato. Lo malo fue que después no me atrevía a volver a la casa.

A mí me pareció ver la escena una vez más.

¿Qué había sido de toda esa gente que se juntaba en nuestra casa? Más de alguno había muerto, varios estaban fuera de Chile y a otros se les había perdido el rastro. Caí en cuenta de que hasta ese momento no había vuelto a pensar en ninguno de ellos.

Algún rato después, JMC sacó un CD de Lenny Kravitz de su mochila y preparó allí unas líneas, cortando con una gillette de esas que tienen el filo de un solo lado y del otro traen el borde recubierto en cartón para poder sujetarlas mejor, sin ningún temor de rayar el disco y sin dejar de hablar, de Lenny, de su polola —la de Lenny—, del MIT, de Massachusetts y de Santiago, y que Sterling Morrison estaba a punto de morir, que Free as a Bird, que el unplugged de Los Tres.

Qué lástima no tener acá, conmigo, mi Bang&Olufsen —pensé.

Aspiramos, entonces. ¿Fumamos algo, además? Tengo un leve recuerdo de haber espolvoreado con polvo blanco un cigarrillo, o de haber visto a otro hacerlo.

Poco después estaba yo casi abrazando a este tipo, el amigo de JMC, a quien nunca había visto, y le decía que apenas unos minutos antes ni nos conocíamos, y ahora éramos como hermanos.

O sea, estábamos en presencia del rollo de tipo cariñoso.

Él me miraba en silencio, con cara de “epa, no será marica este tipo”. Lo capté.

—Tranquilo. Tranquilo amigo. Todo bien —dije.

Después salimos.

Aunque era cerca de las doce, me pude dar cuenta de que Santiago mantenía una especie de vida nocturna paralela durante todo el día. Porque, recientemente, habían inventadouna nueva versión de los tradicionales cafés atendidos por minas de vestidos apretados —más bien lo habían adaptado a un formato tipo cabaret de barrio—, pequeños y oscuros, en los cuales la intención parecía ser que la fiesta fuera permanente. No había reparado en ello con anterioridad, pero en algunos sectores había hasta tres de estos locales por cuadra.

Algunos daban directo a la calle. Otros se escondían entre los pasillos de las galerías comerciales, llegando al extremo de encontrar galerías que parecían albergar solo “cafés con piernas”, como los llamaban. Según la zona del centro, las señoritas que atendían estaban más o menos desnudas —igualmente, las más vestidas no llevaban más que un bikini encima— y eran más o menos directas en cuanto a sus propuestas.

Ahora sabía qué encontrar tras esa puerta de vidrios negros que quedaba casi enfrente de la entrada del edificio.

Lo que se servía en los cafés con piernas era —por lo general— café, té, bebidas. Pero ni bien estuvo adentro, JMC comenzó a circular con un vaso de whisky con hielo entre las manos.

—¿Se vende trago también en estos locales? —pregunté.

—No —dijo—. Salvo que vengas con el dueño.

—¿Y quién vendría siendo? —yo, de nuevo, con auténtica curiosidad.

Acercó la cara a mi oído y me contó un par de cosas que parecían estar al borde de lo legal y que, seguramente, resultarían muy comprometedoras para más de alguno, pero yo no tenía idea de a quién podía estarse refiriendo.

—¡Ni una palabra a nadie! —dijo, medio en broma y medio en serio, y de manera bastante teatral selló sus labios con el índice.

Ni decir que yo no habría sido capaz de repetir ni una sola de sus palabras. Aunque esa hubiese sido mi intención, aunque supiera de qué hablaba. No me sentía capaz de retener información de ningún tipo. Es más, considerando el ruido ambiente, lo más seguro es que efectivamente yo no haya conseguido distinguir mucho de lo que Jose me contó.

En mi memoria solo quedaron registradas mujeres prácticamente desnudas, música a todo volumen, bailes sobre la barra, más mujeres, alcohol, una chica refregándose contra mi entrepierna —friction dancing le dicen en los cabarets decadentes de Miami Beach, en los que las chicas se lo toman tan en serio que el baile no termina hasta que es el cliente quien “termina”—, más alcohol, humo, estroboscópica, luz negra.

De pronto me vi caminando por una calle angosta y oscura junto a otras personas, entre las que se encontraba, una vez más, JMC.

Aparentemente, íbamos a clases. Yo me sentía como Terminator.

—Soy Terminator —repetía.

Mientras caminábamos, JMC:

—Somos Terminators. ¡Fuera de nuestro camino!, pobres mortales, todos ustedes. Somos Ranxerox. Somos máquinas, aplastamos todo lo que se nos cruza en el camino.

En eso, me di cuenta de que yo no asistía a clases hacía mucho tiempo.

¿Qué hacíamos entonces? ¿Adónde íbamos? ¿Qué podíamos ir a hacer con bates de baseball y guantes de hockey?

De repente no vi más a JMC, ni a su amigo. No recuerdo nada más.

Blackout. Apagón total.

Desperté la mañana del martes, sin saber cómo había vuelto al departamento. Porque aunque no estaba demasiado familiarizado con él, al menos ya podía reconocer el dormitorio cuando abría los ojos. Despertar es una manera de decir, porque fue una ceremonia larga y dolorosa hasta que logré incorporarme. Era como aterrizar después de un largo viaje por el espacio exterior. Como el proceso de descompresión posterior a bucear a cientos de metros bajo el nivel del mar.

Media hora más tarde, aún sentía los párpados hinchados y un sabor amargo en la boca. Supongo que hasta ese día no conocía plenamente el significado de la palabra: eso estaba realmente amargo.

No era Karina la mujer que estaba en la cama a mi lado, dormida aún.

No estaba nada, nada mal. ¡Qué nada mal! Estaba bastante bien. Rubia, atlética, bien formada. No creía haberla visto en toda mi vida. Aunque mirándola bien, sí, me parecía que sabía quién era. Ni idea de cómo se llamaba. Solo que la había visto por ahí uno de esos días. Era medio vecina, era como del barrio. Vivía, o trabajaba cerca.

Si es que no la había conocido en el café.

Estaba maquillada como si Robert Smith hubiera decidido jugar al mapache: labios negros, uñas negras, mucha sombra negra en los párpados y mucho delineador de ojos. La funda de la almohada sobre la que había dormido parecía mi trapo de limpiar los pinceles. Porque, por esos días, yo aún limpiaba pinceles (aunque fuera de vez en cuando, pintaba).

En qué estaba, ah, el rimmel. Es lo peor a la mañana siguiente. Aplicado sobre la ropa de cama o sobre las toallas se ve realmente asqueroso, sobre todo si no recuerdas quién dejó las manchas. Por eso yo usaba sábanas y fundas oscuras —negras— en casa. Cuando estaba en casa. Aunque, hay que reconocerlo, por muy oscuras que sean las sábanas, igual se les marcan algunos lamparones.

Y, a propósito de sábanas, mirándolas bien, las que JMC me había dejado en el departamento eran de un gris de lo más sospechoso. La cama estaba hecha cuando yo llegué, y supuse —no sé aún por qué— que estaba preparada para mí, cuando tal vez la cama estaba así hacía meses.

Bueno, a esas alturas no tenía mayor importancia.

La chica tenía el sueño pesado.

Iba a tener que prestarle algo de ropa para que pudiese irse, cuando fuera que eso pasara. La suya estaba hecha pedazos. ¿Le habría roto yo la ropa?, ¿cómo tanto entusiasmo?, pensé. No, no podía ser. Estaba medio pegado en eso cuando miré mi ropa y me di cuenta de que tampoco estaba en demasiado buen estado. Si tenía en cuenta los desgarrones de la camisa y del pantalón, se podría haber pensado que me había dado un buen costalazo en moto.

—Linda, ¿me maquillarías así cuando te despiertes? —le dije al oído, casi en un susurro.

Me pareció una buena idea pedirle que me pintara las uñas negras, y los ojos con sombra negra. Intenté levantarme para escribir mi idea en una pared (suele sucederme que me encuentro con instrucciones y recordatorios escritos en las paredes, y la mayoría de las veces no me acuerdo cuando las puse ahí, ni en qué contexto deben aplicarse. Bueno, para eso las debo escribir ¿no?), pero estaba demasiado mareado como para mantenerme en pie.

—Tal vez un look más producido me ayudará en mis reuniones —me sorprendí hablando solo.

Claro, esa semana tenía varias reuniones programadas.

Mi voz no solamente no parecía mía, procedía directamente de otro planeta.

Pero había pasado algo más serio que no reconocer la propia voz. Algo realmente serio, según pude darme cuenta un buen rato después.

No era martes, era miércoles. Era la mañana del miércoles y yo no tenía puta idea qué había sido de mí las últimas treinta y seis horas.

Después de un período indefinido —yo también volví a dormirme— conseguí sacarla de la cama y comenzar a tratar de convencerla de que se marchara. Bueno, entre sueño y sueño, aproveché su desnudez y su estado casi catatónico para contemplarla, en perfecto silencio.

Ромина. Se llamaba Romina. Fantástico. Ahora le diría Romina a Karina, eso era seguro. Y lo más probable es que eso no le gustara mucho a Karina.

Era rusa. Había llegado a Chile el año anterior y aún hablaba poco español. Sonreía mucho, prácticamente no tenía donde vivir y era encantadora. Demoledoramente encantadora.

Ahora era yo quien no quería que se fuese.

Finalmente, le di plata para que se comprara una minifalda como la que traía, y medias negras —de esas caladas, en las que se te enganchan los dientes— y algo para ponerse arriba. Le regalé una camisa negra grande, de las mías, y unos pantalones que seguro había dejado una novia de JMC, ¿o habrán sido de Karina? Le quedaban un poco apretados, y algo cortos, pero igual le entraron.

Al acompañarla a la puerta me encontré una foto polaroid en el suelo. No estaba tan lejos de la entrada, pero era prácticamente imposible que si alguien la había deslizado por debajo de la puerta hubiese llegado hasta el lugar en el que la encontré. Aunque bien podría haberse caído del interior de un libro.

¿Que qué mostraba la foto? Un bate de baseball y un par de guantes como para jugar hockey, o tal vez para esquiar. No, parecían demasiado duros como para esquiar. Pensé en que si había visto al pasar esta foto antes de dormirme, seguramente pude haber mezclado los elementos en mi sueño.

En cuanto se fue la rusa, salí a hablar por teléfono. A disculparme por la reunión del día anterior, a la que no había llegado y a la que tampoco avisé que no iba a asistir. A averiguar dónde estaba Lavezzolo, mi socio, que debía llegar desde Buenos Aires, el martes por la tarde.

Entonces, noté los primeros síntomas mientras caminaba por el parque, casi llegando a Vicuña Mackenna, más o menos frente a la casa roja (que ya no tiene prácticamente nada de rojo, solo parece ser roja. Esa que tiene la gran gárgola con el hocico abierto como si maldijese a los peatones desde las alturas): un dolor indefinido en la espalda, un hombro que, como la ropa, parecía también haber pasado por una rodada en moto, y una fuerte molestia en una rodilla. Luego, al poco rato, un dolor en una muela, no, más bien en todo el maxilar. Entre eso y tener conciencia de estar completamente molido, y sentir que las piernas me pesaban como si llevara zapatos de hormigón, no pasaron más que unos pocos minutos.

Empezó así, con el cuerpo pasándome la factura, y por supuesto yo sin querer pagar. Yo, sin hacerme cargo, sin el poder ni la intención de detenerme, ni siquiera de aminorar la velocidad. Hasta que sea el golpe quien avise. Yo, siempre yo, como un depredador hambriento, gastando mis últimos minutos en abastecerme, aprovisionarme, juntar, suplir, cubrir con gran urgencia mis necesidades, que no eran pocas ni debían ser tomadas a la ligera. Nunca había sido sencillo ni fácil, cómo decirlo, nunca había conseguido sentirme a salvo del mundo, de la gente, de todas esas caras con las que te topas en la calle y que por fortuna nunca más vuelves a ver.

Porque sí, me pasaba eso. Había días en que era un tipo sociable, simpático y desenvuelto.

Es más, había días —soleados días de claros cielos sin nubes en el horizonte— en los que era un tipo avasallador, el alma de las fiestas, el centro de toda la atención. Oye —podía decir—, ¡si yo soy el tipo más simpático del mundo!

Y había días en los que no podía salir a la calle. Días en que todo, toda la gente me daba miedo. No, miedo no, pavor. Días en los que no podía ver a nadie, ni escuchar nada, y todo el mundo se convertía en la promesa de una amenaza atroz. Todas las caras eran máscaras horribles de seres malvados de los que debía mantenerme a salvo, y cualquier sonido podía transformarse en la señal que indicaba que estaban viniendo por mí.

Durante las últimas semanas estaba comenzando a experimentar los mismos sueños que mi padre padecía hacía unos veinte años: alguien se me sentaba encima mientras yo dormía, me apretaba el pecho y no me dejaba respirar. La cabeza envuelta en plástico. Alucinaba con muñecos de trapo, bufones de tela. Rojos. Siempre rojos.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)