11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

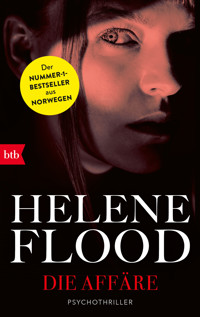

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der Nummer-1-Bestseller aus Norwegen – »Gänsehaut-Faktor: Sehr hoch!« Freundin

Eine Affäre mit schwerwiegenden Folgen: Als ihr Nachbar Jørgen tot aufgefunden wird, gerät Rikke in Bedrängnis. Wie lange kann sie vor ihrem Mann Åsmund und ihrer Tochter im Teenageralter verheimlichen, dass sie und Jørgen eine Affäre hatten? Während die Polizei sich in der Nachbarschaft umhört, trifft sie eine Entscheidung. Eine letzte Gnadenfrist, dann wird sie Åsmund alles beichten. Doch dann wird Rikke von einer erschreckenden Offenbarung getroffen. Jørgen kann nur von jemandem getötet worden sein, der in ihrem kleinen Apartmenthaus lebt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 562

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Zum Buch

Ist es schlimmer, seinen Mann oder die Polizei anzulügen? Rikke täuscht sie beide. Als ihr Nachbar Jørgen im Obergeschoss tot aufgefunden wird, werden die Bewohner des Hauses von der Polizei verhört. Wie kann Rikke vor Åsmund zugeben, dass Jørgen und sie eine Affäre hatten? Und wie lange kann sie die Affäre vor ihren Nachbarn, ihrem Mann und ihrer Tochter im Teenageralter verheimlichen, während die Ermittlungen in der Nachbarschaft näher rücken? Rikke weiß, dass ihr die Polizei bald zuvorkommen wird. Also trifft sie eine Entscheidung. Eine letzte Gnadenfrist, dann wird sie Åsmund die Affäre beichten. Doch dann wird Rikke von einer erschreckenden Offenbarung getroffen. Jørgen kann nur von jemandem getötet worden sein, der in ihrem kleinen Apartmenthaus lebt.

Zur Autorin

Helene Flood ist Psychologin und lebt mit ihrer Familie in Oslo. Ihr erster Roman wurde bereits vor Erscheinen in Norwegen in 28 Länder verkauft. Er stand monatelang auf der Bestsellerliste. Auch ihr zweiter Roman »Die Affäre« wurde von Publikum und Presse begeistert aufgenommen.

Helene Flood

Die Affäre

Psychothriller

Aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein

Die norwegische Ausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Elskeren« bei Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS, Oslo.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2021 by Helene Flood

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by btb Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Published in Agreement with Oslo Literary Agency

Umschlaggestaltung: semper smile, München

Covermotiv: © Rekha Garton / Trevillion Images

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-26396-6V002

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Denn die einen sind im Dunkeln und die andern sind im Licht und man siehet die im Lichte die im Dunkeln sieht man nicht.

Bertolt Brecht, Die Dreigroschenoper

TEIL I Ich verspreche, dich nicht zu stören

Du hast mich gefragt, wann ich Jørgen kennenlernte. Würdest du mir glauben, wenn ich sage, dass ich es nicht weiß? Es muss irgendwann im Garten gewesen sein oder im Treppenhaus oder vor dem Haustor, aber ich habe keine Erinnerung daran. Kurz nach unserem Einzug kam unser Sohn auf die Welt, eine Frühgeburt. Wir hatten so viele Termine im Krankenhaus, so viele Sorgen. Das soll keine Ausrede sein. Ich meine es ernst. Ich erinnere mich ganz einfach nicht.

Aber ich weiß noch, wann ich ihn zum ersten Mal sah. Es muss Anfang Juli gewesen sein, im Jahr unseres Einzugs. Das kann ich so genau eingrenzen, weil wir die Wohnung damals erst seit ein paar Tagen übernommen hatten. Es war ein warmer Sommerabend, an dem Åsmund und ich in der alten Wohnung saßen und ich es nicht mehr aushielt; ich musste zum neuen Haus fahren und es mir ansehen, mir unser neues Leben ansehen, das bald beginnen sollte.

Sie saßen auf dem Holzdeck im Garten, als ich kam. Du weißt ja, dass der Weg zum Eingang direkt daran vorbeiführt. Ich sah zu ihnen hinüber, als ich vorüberging, und wollte sie grüßen, aber sie aßen gerade und beachteten mich nicht. Sie waren zu fünft, offenbar gute Freunde. Ich kam allein, war schwanger, rund und schwer, ich war schnell gegangen, sodass mir der Schweiß lief, und ich kannte sie nicht. Ich schloss die Tür zu unserer Wohnung auf.

Die Wohnung war leer. Die früheren Besitzer hatten ihre Möbel mitgenommen, doch ihr Geruch hing noch in den Räumen. Es roch nicht nach uns, wenn du verstehst, was ich meine? Als wir die Wohnung übernahmen, hatten wir das Gefühl, wir hätten uns in einen gewissen Lebensstil eingekauft. Oder eine gewisse soziale Schicht. Als wären wir jetzt etwas feiner als vorher, nur weil wir diese Immobilie besaßen, an dieser Adresse. Doch als die Wohnung nicht mehr geschmackvoll eingerichtet war und meine Schritte an den leeren Wänden mit den Nagellöchern widerhallten, kamen mir Zweifel. Ich kann es nicht anders erklären: Ich fühlte mich, als würde ich zu große Schuhe tragen.

In der Küche ging ich zum Fenster und blickte auf die Terrasse hinab, wo sie saßen. Trotz der Wärme öffnete ich es nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wollte ich nicht aufdringlich wirken. Sie schienen mit dem Essen fertig zu sein. Auf dem Tisch standen mehrere Weinflaschen. Die Freunde unterhielten sich, und ich konnte ihre Stimmen durch die geschlossenen Fenster hören, aber nicht, was sie sagten. Sie diskutierten über irgendetwas, ziemlich heftig, so schien es, aber die Stimmung war gut. Von Zeit zu Zeit brachen alle in Gelächter aus. Es waren drei Männer und zwei Frauen. Einen der Männer erkannte ich wieder, er war Filmschaffender und hatte vor einigen Jahren einen umstrittenen Dokumentarfilm gedreht, ich hatte das Thema vergessen, Flüchtlingspolitik oder Integration oder Ähnliches. Die Zeitungen hatten viel darüber berichtet. Irgendwie kam mir auch eine der Frauen bekannt vor, ich hatte das Gefühl, ich hätte sie schon im Fernsehen gesehen. An der einen Längsseite saßen ein Mann und eine Frau, die augenscheinlich ein Paar waren. Er hatte den Arm auf ihre Stuhllehne gelegt, und einmal, als sie alle lachten, drehte sie sich lächelnd zu ihm um und strich ihm etwas von der Wange. Später legte er seinen Arm auf ihren unteren Rücken. Sie lehnte sich über den Tisch, um etwas zu sagen. Ihr langes, tiefrotes Haar war zu einem dicken, kunstvollen Zopf geflochten, der auf ihrem Rücken ruhte, und als sie sich vorbeugte, um etwas zu erzählen, glitt er zur Seite. Der Mann, der neben ihr saß, hob ihn vorsichtig wieder an seinen Platz zurück. Sie drehte sich zu ihm um, weil sie seine Berührung bemerkte, und redete weiter, während sie ihn anlächelte. Vielleicht erzählte sie gerade etwas, das sie gemeinsam erlebt hatten.

Er saß mit dem Rücken zu mir, sodass sein Gesicht nur zu sehen war, wenn er sich in eine bestimmte Richtung drehte. Er sah ziemlich gut aus, mit markanten Wangenknochen und einem breiten, einnehmenden Lächeln, das er anscheinend oft einsetzte. Ich schätzte ihn auf Mitte, vielleicht auch Ende vierzig.

Das war Jørgen. Es war das erste Mal, dass ich ihn sah.

Da sie mich nicht zu bemerken schienen, blieb ich einfach nur stehen und betrachtete sie, diese fünf Freunde, die am Esstisch wichtige Diskussionen führten, an einem Sommerabend im Kastanjesvingen in Tåsen.

Nach einer Weile stand die Frau mit dem Zopf auf. Sie nahm eine leere Schüssel vom Tisch und ging auf dem Plattenweg zur Haustür. Auf halbem Weg dorthin entdeckte sie mich. Das war auch nicht weiter verwunderlich, denn ich stand mitten im Fenster und beobachtete sie nicht gerade heimlich. Vor lauter Faszination war ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich mich besser wieder hätte zurückziehen sollen. Die Frau blieb stehen und sah zu mir hinauf. Ich hob die Hand und winkte.

Sie stand einfach nur da, winkte nicht zurück. Lächelte mich nicht an, schien aber auch nicht wütend. Sie wirkte beinahe neutral, wie sie so reglos dastand und mich betrachtete. Es war nur ein kurzer Moment, dann ging sie weiter. Von meinem Standort aus hörte ich, wie sie unten die Haustür aufschloss. Ich wich hastig vom Fenster zurück, peinlich berührt, weil ich so unverhohlen hinuntergestarrt, mich so unangemessen verhalten hatte. Mir wurde ganz flau, und ich schämte mich.

DER ERSTE SAMSTAG

Die Bäume um mich herum sind Laubbäume mit riesigen Kronen und starken Ästen. Ganz anders als der Nadelwald, der an mein Elternhaus grenzte, und trotzdem weiß ich, wie in einem Traum, dass ich mich im Wald meiner Kindheit befinde. Ich kenne ihn gut, weiß, wie leicht man darin verloren gehen kann. Man spaziert vertraute Pfade entlang, dann macht man einen Abstecher, folgt dem Geräusch eines Rehs oder üppigen Blaubeersträuchern, die etwas weiter vom Weg entfernt aufblitzen, und wenn man wieder umkehren will, ist alles verändert. In sämtlichen Richtungen stehen Bäume, dunkel und stumm, dicht an dicht, und keiner davon ähnelt den Bäumen, die ich kenne.

Im Traum suche ich nach jemandem, der verschwunden ist. Zuerst weiß ich nicht, nach wem. Dann verstehe ich, dass es meine Kinder sind. Lukas, rufe ich und beginne zu rennen. Emma! Vor mir tut sich eine Lichtung auf. Sie ist nicht groß, schon nach etwa fünf Metern verdichtet sich der Wald wieder, aber hier dringt die Sonne zwischen den Laubkronen hindurch, es ist hell und warm, und auf dem Boden wächst frisches Gras. Ich bleibe stehen. Es ist schön hier, aber irgendetwas stimmt nicht. Mein Hals schnürt sich zu, ich atme angestrengt. Etwas Schreckliches ist geschehen.

Draußen im Wohnzimmer ist es noch kühl von der Nacht. Ich schließe leise die Tür des Schlafzimmers hinter mir, um die anderen nicht zu wecken. Im gedämpften Morgenlicht erscheint mir das Wohnzimmer fremd. Vielleicht steckt mir noch der Albtraum in den Knochen, denn die Möbel erscheinen riesig und ernst, das Bücherregal wirkt abweisend, der Tisch ist so untypisch aufgeräumt. Meine nackten Füße nehmen die Kälte des Parketts auf. Im Flur finde ich meine Hausschuhe, schlüpfe hinein und gehe in die Küche.

Auch hier ist es überraschend ordentlich. Åsmund und ich hatten uns gestern eine Flasche Wein geteilt, während wir einen Film sahen, der ziemlich mittelmäßig war, vielleicht wurde er später noch besser, aber ich war so müde, dass ich mittendrin schlafen ging. Åsmund muss anschließend aufgeräumt haben. Das rote Symbol der Spülmaschine verrät mir, dass sie fertig ist, also hat er ausnahmsweise sogar daran gedacht, sie einzuschalten, bevor er ins Bett gegangen ist.

Ich lehne mich an die Arbeitsfläche. Dieser Raum war das entscheidende Argument für den Kauf unserer Wohnung gewesen. Ihn hatten sie für die Vorderseite des Prospekts fotografiert, den sie uns bei der Besichtigung in die Hand drückten. Die Küche ist groß und hell, und während die restlichen Fenster unserer Wohnung entweder auf den verwilderten Hang hinter dem Haus hinausgehen oder auf den Wohnkomplex nebenan, blickt man von der Küche aus in den Garten. Um das Licht optimal auszunutzen, schuf der Architekt, der dieses Haus irgendwann in den Fünfzigern entwarf, hier eine einzige breite Fensterfront. Davor haben wir den Küchentisch gestellt, und wenn wir dort sitzen, können wir den kleinen Garten komplett sehen, das Holzdeck mit den Gartenmöbeln, den knorrigen Apfelbaum, das Gestell mit den Briefkästen und den weißen Bretterzaun. Dahinter liegt der Kastanjesvingen, eine kleine Sackgasse, die vielleicht vierzig Meter vor unserer Tür in einem Wendehammer endet. Auf der anderen Straßenseite liegen die Einfamilienhäuser, von denen einige in der gleichen Zeit entstanden wie unseres, andere neueren Baujahrs sind. Dahinter liegt die kleine Erhebung namens Bakkehaugen, die uns vom Stadtzentrum trennt, und obwohl ich sie vom Küchenfenster aus nicht sehen kann, gibt es mir ein warmes, gemütliches Gefühl, dass ich weiß, dort liegt die Stadt, hinter dem Hügel, dass wir in einer ruhigen Sackgasse wohnen, die Stadt jedoch zum Greifen nah scheint.

Ich setze mich. Sitze mucksmäuschenstill da und lausche. Ist er schon wach dort oben? Geht er umher, kann ich ihn hören? Doch es ist noch zu früh, das weiß ich ja. Vermutlich bin ich die Einzige im ganzen Haus, die nicht mehr schläft. Trotzdem ist es vollkommen still. Die Wände sind nicht gut isoliert, selbst einen leichten Wind hört man, den Kastanienbaum, dessen Zweige am Wohnzimmerfenster kratzen, das Knacken im Holz, wenn ein Nachbar sich bewegt.

Ich bin noch ganz dösig und strecke mich, letzte Nacht habe ich so tief geschlafen, dass ich nicht einmal hörte, wie Lukas zu uns hereinkam. Dann erwachte ich blind und ängstlich aus meinem Albtraum, schlug die Augen auf und sah seinen Wuschelkopf und die kleine Hand direkt neben meiner, die kleinen Finger mit den schmutzigen Nägeln und einem grünen Pflaster um eine unsichtbare Narbe am Zeigefinger. Ich war so erleichtert. Er war da, alles war in Ordnung. Ich zauste ihm durch seinen Pony. Wann war er gekommen?

Auf der anderen Straßenseite sehe ich, wie Hoffmo aus seinem braungebeizten Holzhaus kommt. Er stellt sich auf die Treppe und sieht sich um wie ein kleiner König, der sein Reich beschaut. Anschließend stemmt er die Hände in die Taille, rechts und links von seinem großen Bauch, streckt und räkelt sich und kreist die Hüften erst in die eine, dann in die andere Richtung, während der Bauch vor ihm schaukelt. Er bereitet sich auf seine Joggingrunde vor, denn so ist er, über siebzig Jahre alt, und trotzdem läuft er zweimal in der Woche, bei Wind und Wetter. Der blaue Jogginganzug mit den weißen Streifen an den Beinen ist ein Relikt aus den Siebzigern, das seine ulkige Figur noch mehr betont, aber Hoffmo hat irgendetwas an sich, eine Art natürliche Autorität, die einen davon abhält, über ihn zu lachen. Wir verstehen uns gut, er und ich.

»Sind Sie in letzter Zeit auch mal Joggen gewesen?«, ruft er gerne über seinen Zaun, wenn er mich erblickt. »Bewegung ist gut für das Gehirn, wissen Sie, Prytz. Ein gesunder Körper trägt eine gesunde Seele in sich.«

Wir reden uns mit unseren Nachnamen an, eine Art Running Gag. Jetzt beugt er sich vor und berührt den Boden. Er ist ziemlich beweglich für einen Mann seines Alters und seiner Größe. Er richtet sich wieder auf, dehnt sich ein letztes Mal und ist zum Laufen bereit. Ich hebe eine Hand und winke ihm von meinem Fenster aus zu, aber er sieht mich nicht.

Seine Kinderschritte kündigen Lukas an, noch bevor er die Küche erreicht, die kleinen, schnellen Füße, die über den Boden tapsen. Er klettert auf meinen Schoß. Lehnt den Kopf an meine Schulter, schließt die Augen. Dort kann er gut schlafen, er kann überall schlafen. Einem Teil von mir würde es gefallen, einfach nur ganz entspannt mit meinem schlafenden Kind auf dem Schoß hierzusitzen.

»Lukas«, sage ich. »Bist du heute Nacht ganz allein zu uns gekommen?«

Er öffnet die Augen und sieht zu mir auf.

»Ja«, antwortet er.

Aber nicht wie eine Bestätigung. Eher wie eine Frage. Ja? Habe ich das getan?

»Ich habe dich gar nicht gehört«, sage ich.

Das ist ihm keine Erwiderung wert. Er legt seinen Kopf erneut an meine Schulter und schließt die Augen. Ich atme tief ein. Lausche nach Lebenszeichen aus der Wohnung über uns. Lukas öffnet erneut die Augen.

»Mama«, sagt er. »Können wir meinen großen Tyrannosaurus holen?«

Ich stehe auf und sehe Hoffmo mit kurzen, leichten Schritten die Einfahrt vor seinem Haus entlangjoggen. Als er seine Gartenpforte öffnet, entdeckt er mich. Er hebt die Hand und winkt. Ich hebe auch die meine, lege die Hand an die Stirn zu einer Art Salut für seinen Trainingseinsatz und kann sehen, wie er so sehr darüber lacht, dass sein ausladender Körper bebt.

Nach dem Frühstück räumen wir auf und ziehen uns für den Tag an. Er wird hektisch werden. Unsere Pläne stehen schon lange, wir müssen sie nur noch umsetzen. So wird jedes Wochenende bis Dezember sein. Manchmal denke ich, wir strampeln uns nur noch ab, hetzen von einem Termin zum nächsten, in einem Hamsterrad, das niemals stehen bleibt. Vor einigen Jahren träumte ich davon, unsere Wohnung zu vermieten, an unser Erspartes zu gehen und vier Flugtickets nach Vietnam zu kaufen, um dort zu wohnen und ein kleines Hotel an einem Strand zu betreiben. Im Hier und Jetzt zu sein und Zeit für uns zu haben, für die Kinder. Die Tage auf sich zukommen zu lassen. Nicht nach der Uhr leben zu müssen und eine Aktivität nach der anderen abzuhaken, ehe man erschöpft ins Bett sinkt und sich nur ausruht, um am nächsten Tag wieder von vorn anzufangen. Stattdessen wirklich in sich hineinzuhorchen. Ein authentisches Leben zu führen, im Einklang mit der Natur. So denke ich inzwischen nicht mehr. An diesem Strand in Vietnam wären andere Probleme aufgetaucht. Wir hätten uns Sorgen gemacht, ob unser Hotel rundläuft, die Gäste hätten sich über dies und jenes beschwert, es hätte Überflutungen gegeben oder Dürreperioden, die Rohre wären veraltet gewesen, und wir hätten es uns nicht leisten können, sie zu erneuern, und so weiter.

Åsmund wühlt ein T-Shirt aus dem Berg in der Ecke hervor. Ich mache die Betten, während ich ihm von meinem Traum erzähle, an die Details erinnere ich mich nicht mehr, ich hatte nach etwas gesucht und mir Sorgen gemacht.

»Ich muss wirklich tief geschlafen haben«, sage ich, »Lukas ist hereingekommen und hat sich zwischen uns gelegt, ohne dass ich aufgewacht bin.«

»Wir sollten ihm das abgewöhnen«, sagt Åsmund und legt sich die Armbanduhr um. »Er ist alt genug, um allein zu schlafen.«

»Er ist erst vier«, protestiere ich.

Åsmund erwidert: »Emma hat die ganze Nacht in ihrem eigenen Bett geschlafen, als sie vier war. Und er muss auch damit aufhören, tagsüber zu schlafen, Rikke. Er ist zu groß für einen Mittagsschlaf.«

»Ja«, sage ich und habe keine Lust, noch weiter darüber zu reden.

Lukas ist mein Glückskind. Er wurde fast zwei Monate zu früh geboren. Wir waren gerade in diese Wohnung eingezogen, als er kam, ich packte Tassen und Töpfe aus Kartons, als der stechende Schmerz in Bauch und Rücken einsetzte. Åsmund holte irgendwelche Möbel ab, Emma war bei ihrer Großmutter, ich stand vor den leeren Küchenschränken und dachte: Habe ich zu schwer getragen? Mich zu sehr angestrengt? Sollte ich mich eine Weile hinsetzen?

Als ich ins Krankenhaus fuhr, war es höchste Zeit. Ich rief Åsmund an, während ich auf das Taxi wartete, er sprang sofort ins Auto und kam gerade noch rechtzeitig. Mein Sohn wurde mir unmittelbar nach der Geburt weggenommen, er musste getestet, gemessen, gewogen werden, alles war sehr dringend, und in der ganzen Eile mussten einige Informationen verloren gegangen sein, vielleicht war ich nach der Geburt aber auch so benommen gewesen, dass ich es nicht mitbekommen hatte, denn ich wusste nicht, wie es dem Baby ging, lebte es oder nicht? Das Personal verschwand mit dem Neugeborenen, und ich drehte mich zu Åsmund um und fragte: »Sind wir jetzt wieder Eltern geworden?«

Åsmund weinte, denn so ist er, er kann nicht anders, bei Hochzeiten und Taufen kommen ihm immer die Tränen. Eine Ärztin trat ins Zimmer, ihre Stirn war gerunzelt und die Lippen zusammengepresst, und ich dachte: Das Baby ist tot. Ich spürte die Furcht erst wie einen Schlag in den Bauch, ehe sie sich bis in die Beine und Arme ausbreitete und meinen ganzen Körper in Beschlag nahm. Die Ärztin bemerkte es nicht und Åsmund auch nicht, aber in diesen Sekunden, bevor sie uns mitteilte, dass unser Sohn zwar klein sei, aber stark, und sie viele Untersuchungen durchführen und ihn eventuell auch anschließend noch weiterbehandeln müssten, aber großer Anlass zur Hoffnung bestehe, dass alles gut gehen würde. In den Sekunden davor war ich sicher, ich hätte ihn verloren. Es war eine Tatsache für mich gewesen. Und als ich begriff, dass es nicht so war und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht eintreten würde, war meine Erleichterung so groß, dass mir alles andere, das Risiko für Asthma und ADHS und eine eingeschränkte Lungenfunktion, gleichgültig war. Ich kehrte immer wieder in Gedanken zu diesem Augenblick zurück und tue es noch immer. Mein Glückskind. Auf irgendeine Weise ist er ein Bonus. Ich hatte ihn verloren. Ich bekam ihn zurück.

»Ich wäre dann so weit«, sagt Åsmund.

Er trägt seine enge Fahrradkleidung, schwarz mit reflektierenden gelben Streifen. Während ich Emma zur Schultheatergruppe bringe und mit meiner Schwester ins Café gehe, wird er Lukas mitnehmen und einen Freund in Bærum besuchen. Auf dem E-Bike natürlich, aber trotzdem hat er sich ausstaffiert wie für ein Rennradtraining. In den letzten Jahren hat er ein wenig zugenommen. Nicht weiter außergewöhnlich, es ist, wie es ist. Seine Kumpels haben auch zugelegt. Mit Mitte dreißig war etwas passiert, das physische Spuren hinterlassen hatte.

»Was ist?«, fragt er.

»Was soll sein?«

»Du guckst mich so an?«

Ich lächle.

»Der Fahrraddress«, erkläre ich.

»Ach der, ja«, sagt er. »Zu eng?«

»Nein, nein. Sehr profimäßig.«

Er zwinkert mir zu.

»Tour de Tåsen, Baby«, sagt er und geht ins Wohnzimmer.

Ich kann ihn da draußen hören, er wirbelt Lukas in die Luft und stößt einen Schrei aus. Lukas lacht. Das schlechte Gewissen versetzt mir einen kurzen, brennenden Stich in der Magengegend. Da geht er also. Der Vater meiner Kinder, dieser Mann, den zu lieben und zu ehren ich geschworen habe. Ich mache weiter das Bett, klaube die Schmutzwäsche vom Boden auf. Oben bei Jørgen ist es nach wie vor still.

»Na, jedenfalls finde ich das Ganze wahnsinnig unheimlich«, sagt Leas Mutter zu Sagas Mutter.

»Ja, puh«, erwidert Sagas Mutter und runzelt die Stirn.

Ich lehne mit dem Rücken an einer Säule neben der mit Vorhängen abgehängten Sprossenwand und höre ihnen zu, während ich die Bühne betrachte. Zurzeit ist sie leer. Die Schauspieler, wenn man sie so nennen kann, laufen zwischen der ersten Reihe und der Umkleide hin und her, wo zwei Mütter aus der Kostümgruppe gerade Maß nehmen. Ich war kurz dort, um Emma zu treffen, doch sie stand in einer Gruppe von Freundinnen und ignorierte mich. Eine ihrer Freundinnen wurde gerade vermessen, und eine mit Maßband und Stecknadeln bewaffnete Mutter sagte zu ihr: Lass uns mal sehen, welche Größe hast du denn? Das Mädchen wurde rot und murmelte leise etwas. Emma und die beiden anderen Freundinnen lachten. Ich sah zu meiner Tochter hinüber, sie ist groß und schlank, ohne jede Andeutung weiblicher Formen, aber die Freundin, die vermessen wurde, hatte bereits etwas rundere Brüste und Hüften. So sind sie, die Kinder. Ich ging wieder in den Saal, weil ich mir überflüssig vorkam.

Die Mütter neben mir sind aus der Programmgruppe. Ich kenne sie noch nicht so gut. Saga gehört zu Emmas neuen Freundinnen, und ich weiß, dass ihre Mutter Journalistin bei einer großen Zeitung ist, ab und zu sehe ich ihr Porträtfoto über einem Artikel. Vor nicht allzu langer Zeit schrieb sie einen persönlicheren Text über Schönheitswahn und wie früh die Mädchen inzwischen erwachsen werden. Leas Mutter ist Hausfrau, angeblich freiwillig, denn sie hat wohl an einer englischen Eliteuniversität studiert. Als im August die Schule anfing, luden sie und ihr Mann alle Mädchen aus der Klasse zu sich nach Hause ein. Sie wohnen in einer Villa am oberen Ende von Tåsen. Ich holte Emma dort ab und versuchte, mich nicht zu sehr von dem riesigen Haus und dem sorgfältig gestalteten Vorgarten beeindrucken zu lassen.

»Nach allem, was ich gehört habe, war die arme Katze geradezu ausgeweidet worden«, sagt sie, die Hausfrau mit dem Masterabschluss. »Die Gedärme lagen überall verstreut, und der Rest – also das Fell und die Knochen, nehme ich an – hing an einem schmiedeeisernen Zaun.«

»Wie furchtbar«, sagt die andere.

»Der Junge, der sie gefunden hat, war noch ziemlich jung, der Ärmste. Höchstens zehn oder elf, glaube ich. Und die bedauernswerten Zwillinge, denen die Katze gehörte, sind wohl am Boden zerstört. Sie gehen mit meiner Jüngsten in eine Klasse, und ihre Mutter hat erzählt, sie hätten mehrere Tage lang nicht in die Schule gehen können. Du weißt doch, wie sehr sie in diesem Alter an ihren Haustieren hängen, und es ist ja schon traurig genug, wenn sie von selbst abhauen. Aber auf die Weise abgeschlachtet zu werden …«

»Die armen Mädchen«, sagt Sagas Mutter.

Ich lehne meinen Kopf zurück an die Säule. Denke: Ich will mich nicht in diese Sache hineinziehen lassen. Ich werde einfach nicht darauf eingehen.

Auf der Bühne sind die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler mittlerweile auf ihre Positionen gegangen, bereit anzufangen. Emma und ihre Freundinnen stehen in einem Grüppchen am rechten Rand, und auf einem Sofa in der Mitte sitzt der Neuntklässler, der Mackie Messer spielt, zusammen mit ein paar anderen Jungen in tragenden Rollen. Der Regisseur erklärt ihnen von der ersten Reihe aus, wie er sich die Szene vorstellt. Die Mädchen sind unkonzentriert. Emma sagt etwas, das ich nicht verstehe, weil ich zu weit entfernt bin. Die vier Freundinnen lachen in einem Chor. Irgendetwas an ihrem Lachen ist künstlich, denke ich. Als würden sie auf Kommando lachen, ohne darüber nachzudenken, ob sie es wirklich lustig finden.

»Und du weißt ja, dass es nicht zum ersten Mal passiert«, sagt die Hausfrau jetzt.

»Nein, stimmt«, pflichtet Sagas Mutter bei. »Es gab auch diese Fälle im Frühling.«

»Ja«, sagt die Hausfrau. »Erst die Katze, die im Godalsparken gefunden wurde, und dann die im Garten im unteren Teil von Tåsen. Die in einem Baum aufgehängt war. An einer Schlinge, wie an einem Galgen. Die wurde aber zum Glück von einem Erwachsenen gefunden.«

»Ja, das ist das Schlimmste«, pflichtet Sagas Mutter ihr bei. »Was das mit den Kindern macht.«

Die Hausfrau sagt:

»Sie können traumatisiert werden.«

Sie schweigen einen Moment. Es wirkt fast, als würden sie sich den Ernst auf der Zunge zergehen lassen und darauf warten, wie die Unruhe in ihnen wächst.

Der Regisseur hat sein Gespräch mit den Jungen beendet. Er geht gar nicht erst zu den Mädchen, sondern ruft ihnen nur zu: Denkt dran, die ganze Zeit präsent zu sein, okay? Er ist ein ziemlich junger Mann, groß und dünn, mit vollem dunkelbraunem Haar und einer Hornbrille, wie sie Männer in den Zwanzigern gerne tragen, um zu zeigen, wie innovativ sie sind. Er hat die Stelle kurz vor dem Sommer angetreten. Auf dem Elternabend im August stellte er sich vor, er heiße Gard, sagte er, sei frisch ausgebildet und wolle gerne mit Jugendlichen arbeiten, weil er finde, zu diesem Zeitpunkt im Leben sei man neuen Impulsen gegenüber am ehesten aufgeschlossen. Er wolle sie mit der Weltliteratur vertraut machen.

Das Stück, das er mit ihnen einübte, war DieDreigroschenoper von Bertolt Brecht. Niemand konnte behaupten, er besäße keinen Ehrgeiz. Eigentlich war Theater ein reines Wahlfach, doch er hatte sich erfolgreich dafür eingesetzt, den Deutsch-, Norwegisch- und Musiklehrern ein paar Stunden abzuringen. Das war gut angekommen, und selbst Emma, die anfangs nicht besonders interessiert gewesen war, hatte sich für die Theatergruppe beworben, als ihr klar wurde, dass sie auch auf der Bühne stehen konnte, anstatt deutsche Verben zu konjugieren.

»Seid ihr bereit?«, ruft er auf die Bühne und fährt sich mit der Hand durch den kräftigen Haarschopf. »Ja, eigentlich sollte jetzt ja die Musik spielen, aber weil Merete heute nicht hier ist, müssen wir ohne sie auskommen. Ich markiere also nur kurz die Melodie. Eins, zwei und ta-ram-tam-tam-tam.«

Für seine schlaksige Gestalt hat er eine beeindruckend tiefe Stimme. Trotzdem ersetzt sein Summen nicht Meretes tiefe, suggestive Klavierakkorde, die diese Szene für gewöhnlich begleiten. Die Hausfrau fragt: »Merete ist gar nicht da?«

»Sie ist wohl mit Filippa zum Zelten gefahren«, sagt Sagas Mutter. »Und du weißt ja, Jørgen ist kein großer Theaterfreund.«

»Zelten«, sagt die Hausfrau und hebt eine Augenbraue. »Obwohl sie heute proben?«

Als hätten wir an einem Samstag nicht auch etwas Besseres vor, besagt diese eine Augenbraue. Als würden wir gerne hier stehen, in dieser Turnhalle, in der es auch dann noch nach Schweiß riecht, wenn die Wände mit Bühnenvorhängen geschmückt sind. Als hätten wir keine Ferienhütten, die winterfest gemacht, Gärten und Häuser, die gepflegt, und Skier, die rechtzeitig vor Saisonbeginn präpariert werden müssten?

Ich sage nichts. Emma wird nach der Probe mit zu Saga gehen, weil ich meine Schwester im Café treffen möchte, in einer Stunde werde ich mich davonschleichen, ich bin auch nicht viel besser.

In der ersten Reihe sitzt Nina Sparre, die stellvertretende Schuldirektorin, die in unserem Haus auf der anderen Seite des Flurs wohnt. Ich sehe ihren kleinen Kopf mit den kurzen Haaren hastig nicken, als wäre ihr Hals eine Sprungfeder. Was macht sie hier, denke ich, warum verbringt sie ihren Samstag damit, diesen Proben beizuwohnen? Vermutlich nimmt sie als Repräsentantin der Schulleitung teil. Vor einiger Zeit hatte es eine Kontroverse um die Aufführung gegeben, ein paar Eltern waren der Meinung gewesen, Brecht hätte unpassend viele Prostituierte in das Stück hineingeschrieben, und es wurden wütende Mails gewechselt. Die Schule konnte die erregten Gemüter beruhigen, indem sie das Stück ein wenig anpasste – aus den Prostituierten wurden Tänzerinnen –, aber vielleicht ist die Leitung dennoch auf der Hut und entsendet Nina, um alle neuen Proteste im Keim zu ersticken. Sie reckt ihren dünnen Vogelhals, und obwohl ich nur ihren Hinterkopf sehe, kann ich mir vorstellen, wie sie ihre Umgebung untersucht, mit eifrig umherspähenden Augen, damit ihr auch ja kein Detail entgeht.

»Ach, ich muss die ganze Zeit an diese Katzen denken«, sagt Sagas Mutter, und dann richtet sie sich an mich: »Wurde unten bei euch nicht auch eine gefunden, Rikke?«

»Nein«, antworte ich schnell, »das war im Hauges vei. Und zwar ziemlich weit am unteren Ende.«

Sie nickt. Die Hausfrauenmutter wirft mir einen skeptischen Blick zu. Meiner Meinung nach hat die Nachbarschaft diesen Fall mit den verschwundenen und getöteten Katzen ein bisschen zu ernst genommen. Natürlich kann es einen gruseln, und ich verstehe auch, dass es die Menschen bewegt, aber diese kollektive Panik erscheint mir doch ein wenig unangemessen. Man wirft mit großen Worten um sich, Bösartigkeit, traumatisierend, Kriminalität. Sogar die Polizei wurde eingeschaltet.

»Aber weißt du«, sagt die Hausfrauenmutter, »das könnte überall in Tåsen passieren. Wenn so ein Psychopath erst einmal damit angefangen hat, ist niemand mehr im Viertel sicher.«

Beide haben ihr Gesicht in tiefe Sorgenfalten gelegt.

»Was geht eigentlich im Kopf eines Menschen vor, der so etwas macht?«, fragt Sagas Mutter leise.

Jetzt kann ich mich nicht mehr zurückhalten.

»Aber wird das alles nicht ein bisschen aufgebauscht?«, frage ich.

Sie sehen mich an.

»Klar bekommen die Leute Angst, wenn so etwas in ihrer näheren Umgebung passiert«, fahre ich fort. »Aber stellt man es nicht ein bisschen dramatischer dar, als es eigentlich ist?«

»Das Tier wurde brutal zugerichtet«, erwidert die Hausfrau ein wenig defensiv. »Und die Polizei hat auch gesagt, dass eine Katze nicht so auf einen Eisenzaun fallen kann.«

»Das sah bestimmt furchtbar aus«, entgegne ich. »Aber ich glaube, dass die, wie hast du es genannt, Bösartigkeit hinter dem Ganzen ein bisschen übertrieben wird. Mich würde es nicht überraschen, wenn das nur ein paar kleine Jungs waren, die eine tote Katze gefunden haben und sich einen üblen Scherz erlauben wollten.«

Ich versuche, möglichst unbekümmert zu klingen, als wollte ich die Stimmung ein wenig auflockern, aber ich höre selbst, wie ich versage. Ich bin zu schnell, zu lapidar. Tue ab, was sie sagen, diskreditiere ihre Angst. Eigentlich habe ich recht. Zumindest glaube ich das. Aber ich sage es nicht auf die richtige Weise, ich vermassele es. Sie betrachten mich. Das werden sie nicht vergessen. Ich hole Luft, will noch etwas ergänzen, doch bevor ich dazu komme, taucht ein Vater mit zerschlissenen Jeans und einer Klebepistole am Handwerkergürtel auf.

»Die Pizza ist da!«, ruft er.

Die Hausfrau wirft sich die Tasche über die Schulter und folgt ihm. Ihre Trainingshose sitzt wie eine zweite Haut, sie ist nichts als Haut und Knochen.

Meine Schwester hat leider abgesagt. Ich lehne an der Säule, während ich ihre Nachricht lese. Ihr sei etwas Wichtiges dazwischengekommen, schreibt sie, es gehe leider nicht anders. Direkt neben mir steht Sagas Mutter, ebenfalls in ihr Telefon vertieft. Åsmund und Lukas werden erst in ein paar Stunden zurück sein, ich werde das Haus für mich allein haben.

Und Jørgen ist allein dort oben. Er hatte mir gestern Vormittag geschrieben, dass Merete und Filippa bis Sonntag weg seien und er das ganze Wochenende zu Hause sein und schreiben werde. Seine Nachricht klang wie eine halbe Einladung. Ich ging nicht darauf ein. Viel Erfolg beim Schreiben, antwortete ich nur. Und beließ es dabei.

Auf der Bühne spinnt Peachum gerade seine Intrige und sorgt dafür, dass Mackie verhaftet wird. Der Regisseur mit der Hornbrille hat bereits über die moralischen Verhältnisse im Stück doziert, ich habe ihn bei mehreren Proben gehört: Mackie begeht schreckliche Verbrechen, ohne dass die anderen reagieren, doch als er Peachums Tochter Polly verführt, was ja prinzipiell noch kein Gesetzesverstoß ist, meint Peachum, Mackie müsse sterben. Können wir Peachums Zorn verstehen, weil Mackie nun einmal ist, wie er ist, fragte der Regisseur rhetorisch, oder fällt eigentlich Peachum die Rolle des Schurken zu, indem er Mackie verrät und ihn de facto zum Tode verurteilt? Dazu hatten die jungen Schauspieler nicht viel zu sagen, sie interessieren sich eher für ihre Kostüme und wer mit wem auf der Bühne knutschen wird.

Die Mädchen sind von der Bühne gestiegen und haben sich in den Saal gesetzt. Emma hat mit schnellen, routinierten Bewegungen ihre Haare zusammengebunden, es wirkt erwachsen, finde ich, weiblich. Sie hat blonde Haare, genau wie ich. Die Leute sagen oft, wir würden uns ähneln. Ich sehe, wie sie einen Blick über die Schulter wirft. Vielleicht hält sie nach mir Ausschau, denn ihr Blick wandert zu der Säule, an der ich stehe, und begegnet meinem. Ich lächle sie an. Etwas regt sich in ihrem Gesicht, eine winzige Bestätigung, dass sie mich gesehen hat. Dann dreht sie sich wieder um, und ich sehe nur noch ihren Nacken, aufrecht und muskulös, das blonde Haar in einem Knoten gesammelt.

»Ich bin doch kein Verbrecher«, sagt Peachum auf der Bühne, seine Stimme hat einen hellen, unheimlichen Klang angenommen, der mich frösteln lässt. »Ich bin doch ein armer Mensch.«

Dies ist die Szene, in der er seinen Verrat rechtfertigt, und der Junge, der seine Rolle spielt, ist gut. In der zweiten Reihe entsteht Unruhe, Emma und eine ihrer Freundinnen lachen. Peachum dreht sich hastig in ihre Richtung, vielleicht denkt er, sie lachen über ihn. Der Regisseur unterbricht die Szene.

»Jetzt wiederholen sie das alles noch einmal«, sagt Sagas Mutter seufzend in meine Richtung.

»Sieht ganz so aus«, erwidere ich und hoffe, ihre Bemerkung signalisiert, dass zwischen uns wieder alles im Reinen ist.

Ich denke: Ich werde Jørgen nicht schreiben. Natürlich nicht. Nein, ich werde diese Stunden, die mir geschenkt wurden, für mich selbst nutzen, eine Runde spazieren gehen oder ein Buch lesen. Ich freue mich schon. Ich verlagere mein Gewicht von einem Bein auf das andere, kann ich jetzt aufbrechen, oder ist es noch zu früh, was macht das für einen Eindruck?

»Tja«, sagt der Regisseur. »Jetzt wäre eigentlich Filippas Lied an der Reihe, aber sie ist ja auch nicht da wegen dieses Zeltausflugs, deshalb bin ich ein bisschen unsicher, ob wir die Szene heute nicht ausfallen lassen sollten.«

Sie diskutieren dort vorne. Nina Sparre beugt sich vor und redet mit dem Regisseur, er nickt ein wenig zweifelnd. Peachum späht in den Saal. Zu jemandem, der hinter mir steht, denke ich, und als ich mich umdrehe, sehe ich Simen Sparre, der irgendein Zeichen in Richtung Bühne gibt.

»Hallo«, sage ich.

Simen sieht zu mir herüber, lächelt freundlich und grüßt. Ich frage: »Besuchst du frühere Stationen?«

Er hat letztes Jahr die Schule am Bakkehaugen abgeschlossen und geht jetzt auf eine weiterführende Schule im Stadtzentrum.

»Ich helfe bei der Aufführung«, sagt er. »Kümmere mich um Ton und Beleuchtung und so.«

Im Grunde ist er ein gut aussehender Junge, denke ich. Sein volles Potential hat sich noch nicht entfaltet, er ist sicher nicht der beliebteste Junge in seiner Klasse. Er trägt uncoole Kakihosen, hat Pickel und einen unregelmäßigen Bartwuchs. Aber er ist ein typischer Spätzünder. In ein paar Jahren werden ihn die Mädchen umschwärmen.

»Das ist ja nett«, erwidere ich. »Ein Gefallen für Nina?«

Er dreht sich zur Bühne um und sagt ein wenig defensiv: »Ich werde dafür bezahlt.«

Ein oder zwei Minuten stehen wir wortlos nebeneinander und blicken zur Bühne hinauf. Vielleicht beurteilt Simen die Beleuchtung, oder er wartet auf eine neue Aufgabe. Ganz vorn spricht seine Mutter immer noch angeregt mit dem Regisseur, doch Simen beachtet sie nicht, es ist, als würde er sie gar nicht kennen. Wenn ich sie zusammen im Garten oder in der Einfahrt sehe, schweigt er oft, denke ich jetzt, wohingegen Nina gern redet. Sein Vater führt eine Art Zeitarbeitsfirma, wenn ich es richtig verstanden habe, er verdient einen Haufen Geld, ist ein jovialer Haudegen und lässt zwischendurch gern auch mal politisch unkorrekte Bemerkungen fallen, frei von der Leber weg, unter dem Motto: Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Simen ist siebzehn Jahre alt und – vielleicht aus einer Art Rebellion gegen den Vater heraus – ausgesucht höflich.

Als Nina offenbar alles losgeworden ist, was sie auf dem Herzen hatte, und der Regisseur den Schauspielern auf der Bühne erneut etwas zuruft, steckt Simen die Hände in die Tasche, verabschiedet sich und verlässt den Saal. Peachum sieht ihm nach, während er durch die Bühnenvorhänge am Ausgang verschwindet. Ich warte noch eine halbe Minute, ehe ich meine Jacke nehme und mich an Sagas Mutter wende.

»Ich muss jetzt leider los«, sage ich. »Kannst du Emma so gegen sechs nach Hause schicken?«

Oben bei Jørgen in der Küche brennt Licht. Ich bleibe vor dem Haustor stehen und blicke an der Fassade hoch, als wollte ich nur mein Zuhause betrachten und nicht nach ihm spähen. Das Haus hat etwas Ur-Norwegisches an sich, als würde es von den Werten dieses Landes getragen: gleiche Chancen, Wachstum, Freiheit und Fortschritt. Es wurde in den Fünfzigerjahren erbaut und symbolisiert die sozialdemokratische Wohnungspolitik und den Optimismus der Nachkriegszeit. Inzwischen hat der Neoliberalismus den Stadtteil erreicht, alle Mehrfamilienhäuser wurden ausgebaut und haben Dachböden und Keller, und die Wohnungen wurden so exklusiv wie möglich saniert und verbessert, wirken von außen aber immer noch bescheiden, als würde die Genügsamkeit früherer Zeiten den Überfluss im Inneren tarnen. Ich hole tief Luft. Der Garten ist leer. Die anderen Fenster sind dunkel, die meisten Bewohner sind wohl unterwegs. Aber bei Jørgen brennt wie gesagt Licht. Nicht, dass es von Bedeutung wäre.

Im Kontrast zur bescheidenen Fassade ist die Haustür groß und modern. Sie wurde erst vor einem Jahr eingebaut, und die Eigentümerversammlung, geleitet von der eifrigen Nina, stimmte für einen schwarzen Koloss aus widerstandsfähigem Furnier.

»Sie sieht aus wie das Tor zu einem Hochsicherheitsgefängnis«, sagte ich zu Åsmund, als sie eingebaut wurde.

Åsmund, der sich in einem schwachen Moment von Nina hatte überreden lassen, sich als aktives Mitglied in die Versammlung wählen zu lassen, zuckte mit den Schultern.

»Du weißt doch, dass sie sich schon längst entschieden hatte, als der Vorschlag bei der Sitzung eingebracht wurde«, sagte er. »Und das ist doch eigentlich gut? Sie ist wohl auch wahnsinnig sicher.«

Woher diese kollektive Paranoia kam, weiß ich nicht, denn das war noch bevor die Katzen in der Nachbarschaft verschwanden. Die moderne Tür hat kein Schlüsselloch, sondern muss mit einer Ziffernkombination geöffnet werden. Jede Partei hat ihren eigenen Code, der in regelmäßigen Abständen geändert werden sollte, wie regelmäßig, lag im Ermessen jedes Einzelnen, wie Nina mir erklärte, als sie sich an einem Dienstagnachmittag im Treppenhaus auf mich stürzte, aber Svein und sie würden ihn einmal im Monat wechseln.

»Das ist am schlauesten, Rikke«, sagte sie. »Mach es zu einer Gewohnheit. Am Ersten jedes Monats. Schreib es dir in den Kalender.«

Åsmund und ich haben den Code immer noch nicht verändert, und so gebe ich jetzt den ein, den wir im Herbst vor einem Jahr ausgesucht hatten. 1812. Das Datum unseres ersten Kusses. So sentimental sind wir. Oder jedenfalls Åsmund, denn er schickte das Formular ein.

Der Hauseingang ist verlassen und still. Am schwarzen Brett neben der Tür hängt die Liste für die große Jahreshausordnung, Nina hatte sie vor ein paar Wochen aufgehängt, mit einer langen Reihe von Aufgaben. Zäune müssen gestrichen, Wurzeln beseitigt, Grünflächen geharkt, Steine entfernt werden. Es gibt viel zu tun, steht ganz unten, aber wenn wir alle gemeinsam mit anpacken, ist es ein Kinderspiel! Sie hat sogar einen Smiley danebengemalt. Weder Åsmund noch ich haben uns bisher eingetragen. Ich gehe daran vorbei, schließe unsere Wohnungstür auf. Lehne die Schulter an den Türrahmen und denke: Die anderen werden mehrere Stunden nicht da sein. Hier drinnen riecht es nach Familie, nach Essen und Jacken und einem Hauch von Müll, der zu lange nicht weggebracht wurde. Die Stunden liegen offen vor mir.

Ich setze mich nicht hin. Das Buch, das ich gerade lese, liegt auf dem Couchtisch, und in der Küche liegt noch die Zeitung von heute Morgen, aber dafür fehlt mir die Ruhe. Ich denke, dass ich ein wenig aufräumen könnte, der Familie etwas Gutes tun.

Über mir ist es vollkommen still. Kein Laut dort oben. Ist das nicht seltsam? Das Licht brannte doch, und er hatte ja gesagt, er wäre zu Hause. Es ist zehn nach eins. Ich werde keine Nachricht schicken, werde nicht kontrollieren, ob er da ist. Werde auf keinen Fall fragen, ob er immer noch gerne Besuch hätte. Das schmutzige Geschirr vom Frühstück steht nach wie vor auf der Arbeitsplatte, ich räume es in die Spülmaschine. Die Milch vom Müsli ist eingetrocknet, die Körner sind aufgequollen und zu einem Brei verschmolzen. Ich kratze die halbleeren Schüsseln aus, eine nach der anderen. Was Jørgen macht, geht mich nichts an. Die Schüsseln stehen in der Spülmaschine, und ich sehe mich um. Im Grunde ist es schon ziemlich ordentlich. Ich könnte genauso gut einen Spaziergang machen.

Ich halte noch eine halbe Stunde durch, bevor ich ihm doch schreibe. Ich schäme mich ein bisschen, denn ich wusste ja schon die ganze Zeit, dass ich es tun würde, natürlich würde ich es tun, es war schon in dem Moment klar, als meine Schwester absagte, und das Schauspiel, das ich vor mir selbst aufführe, das Aufräumen, das Buch, das ich weiterlesen möchte, wirkt ziemlich armselig.

Jørgen antwortet mir nicht. Er scheint die Nachricht nicht einmal gelesen zu haben.

Ich räume die Turnbeutel der Kinder von gestern aus, eigentlich hatte Åsmund das versprochen, musste es aber vergessen haben. Ich stelle die Schuhe in den Flur, zwei und zwei nebeneinander, unvermeidliche Paare, der eine Schuh taugt nichts ohne den anderen. Ich sammle Lukas’ Spielzeug zusammen. Jetzt gibt es eigentlich nichts mehr zu tun, und das Telefon ist immer noch stumm.

Aber er ist ja zu Hause. Das Licht brennt. Vielleicht ist er so in seine Arbeit vertieft, dass er Zeit und Raum vergisst. Das wäre nicht das erste Mal. Vielleicht kommt er gar nicht darauf, einen Blick auf sein Handy zu werfen.

Ich könnte ja einfach hochgehen. Anklopfen und hallo sagen. Fragen, ob er Zeit hat. Gestern schrieb er mir ja, dass es so sei. Eigentlich muss ich nicht einmal auf seine Antwort warten. Das ist das Gute daran, Nachbarn zu sein. Von dieser Idee ermuntert, richte ich die Kissen auf dem Sofa, lege das Tablet in die Schublade und blättere die Post auf der Kommode im Flur durch. Er hat immer noch nicht geantwortet, seither ist eine Stunde verstrichen, und wir haben auch nicht alle Zeit der Welt, deshalb verlasse ich die Wohnung und gehe die Treppe hinauf.

Auf dem nächsthöheren Treppenabsatz gibt es zwei Türen, eine zu Meretes und Jørgens Wohnung und eine zu Samans und Jamilas. Auf Meretes und Jørgens Fußmatte steht This is a green home. An der Tür hängt ein Messingschild mit dem eingravierten Nachnamen Tangen. Jetzt, da ich hier stehe, zögere ich. Bin ich aufdringlich? Ist das zu viel, zu nah? Das ist wiederum der Nachteil daran, Nachbarn zu sein. Jørgen und ich haben darüber gesprochen. Das Bedürfnis nach Freiraum. Das Bedürfnis nach Diskretion. Nicht nur wir sind Nachbarn, unsere Familien sind es auch.

Ich bin kurz davor, mich wieder zurückzuziehen, zu mir hinunterzugehen. Ich blicke die Treppe hinauf zum Fenster, dort, wo die Wand einen runden Bogen macht. Es würde mir ein gutes Gefühl geben. Ich hätte der Verlockung widerstanden, war schon so kurz davor und hätte es sein lassen. Aber gleichzeitig … ich zögere. Stehe da und könnte beide Richtungen einschlagen. Dieses Gefühl, wenn man beschlossen hat, etwas Verbotenes zu tun, ist so schön. Schwerelos und schwebend, jetzt kann alles passieren. Meine Treffen mit Jørgen finden jenseits des Hamsterrads statt. Er hat die Fähigkeit, die Zeit aufzuheben, mich aus dem herauszuholen, was mir wie eine unvermeidliche Progression vorkommt: Man bekommt Kinder, sie wachsen, man kümmert sich um sie; sie gehen in den Kindergarten, man plant seine Ferien und seine Finanzen; sie kommen in die Grundschule, man investiert in die Altersfürsorge und denkt darüber nach, was man aus seinem Leben machen möchte; sie gehen in die Oberstufe, und man macht sich Sorgen, wann sie nachts nach Hause kommen, man überlegt, was einmal aus ihnen werden soll; sie ziehen aus und man sagt zueinander, dass es auch schön ist, ein bisschen mehr Platz zu haben, man unterstützt sie finanziell, man versucht, sie an sich zu binden, während sie sich abnabeln wollen, man ist älter geworden, bis zur Rente dauert es nicht mehr so lange – hat man genug vorgesorgt? –, und dann ist das Arbeitsleben vorbei, die Kinder bekommen selber Kinder, und man schmiedet all die Pläne, man reist, man fährt mit Freunden zusammen ins Ferienhaus in die Berge, man hütet die Enkel, als wären diese Pläne das wahre Leben, als käme es darauf an, möglichst viele Verabredungen zu haben, ehe man stirbt oder im Pflegeheim landet. Ja, ich weiß, ich vereinfache, überzeichne. Es gibt auch glückliche Momente. Sonnenuntergänge auf der Veranda mit einem Glas Weißwein, die Kinder, die sich auf Heiligabend freuen, oder die Alltagsfreuden: das Laub des Kastanienbaums unten am Weg, das gelb und orange leuchtet, wenn man an einem frühen Herbsttag von der Arbeit nach Hause radelt. Doch selbst diese Augenblicke scheinen von Vergänglichkeit geprägt, sind lediglich atemlose Versuche, innezuhalten und im Hier und Jetzt zu leben und kurz zu verschnaufen. Mit Jørgen wird diese Progression aufgehoben. Wir treffen uns jenseits all dessen. Und wer kann der Möglichkeit widerstehen, die Zeit aufzuheben, und sei es nur für einen Moment?

Ich klopfe an. Meine Fingerknöchel treffen auf das Holz. Drinnen herrscht Stille. Ich warte darauf, seine Schritte zu hören. Vielleicht dauert es einen Moment, ehe er sich losreißen kann, er ist in Gedanken versunken, muss erst aus ihnen geweckt werden, ehe er zur Tür kommt. Ich lasse ihm Zeit. Doch nichts passiert. Ich klopfe erneut, fest und energisch. Warte. Immer noch Stille.

Ist er unterwegs? Aber das Licht. Und er hatte geschrieben, er würde den ganzen Tag hierbleiben. Ich bin das ganze Wochenende allein hier, schrieb er, falls du doch noch Zeit haben solltest. Ich bleibe stehen. Was mache ich jetzt? Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich drehe mich wieder zur Treppe um, dann muss ich wohl wieder hinuntergehen, die Gelegenheit verstreichen lassen.

Auf der Fensterbank im Treppenhaus steht ein kleiner Blumentopf mit einer Blattbegonie. Offenbar ein besonders widerstandsfähiges Gewächs, denn sie scheint nicht viel Pflege zu bekommen, doch sie harrt aus, hat einen kalten Winter und einen trockenen, heißen Sommer überlebt. Jeder im Haus weiß, dass dort unten im Übertopf der Schlüssel zu Jørgens und Meretes Wohnung liegt. Wir haben alle schon die Blumen für sie gegossen, den Briefkasten geleert, irgendetwas für sie übernommen, während sie verreist waren. Was, wenn Jørgen seine Kopfhörer trägt? Ich kann ihn vor mir sehen, dort drinnen in seinem Arbeitszimmer, ganz vertieft vor seinem Computer, konzentriert auf seine Aufgabe, wie er es manchmal ist. Vielleicht vollkommen absorbiert von irgendwelchen YouTube-Videos über Talibankämpfer oder Vorlesungen zur neueren afghanischen Geschichte aus Harvard oder Oxford, Aufnahmen von den führenden Experten der Welt, die bis hierher übertragen werden, auf Jørgens Computer im Kastanjesvingen. Durch die Kopfhörer bekommt er nur schwer mit, wenn jemand an der Haustür klopft. Noch dazu, wenn gerade die Stimme von Professor Soundso ertönt, Fachgebiet Geopolitik.

Ich stecke die Finger in den Übertopf, ertaste den kleinen Schlüssel dort unten. Er hängt nicht an einem Anhänger. Kommt schmucklos daher, ein einzelnes Metallstück in einem Übertopf. Ich umschließe ihn fest mit der Hand, er ist feucht von der Pflanzenerde, und dann steige ich wieder die Treppe hinauf zu Jørgens Tür. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss und drehe ihn um. Die Tür gleitet auf, ich gehe hinein.

Drinnen ist es still. Es riecht sauber und nach etwas anderem, einem dezenten, aber doch klaren Duft. Angenehm. So, wie es im Wald riecht, nachdem es geregnet hat. Ich stehe im Flur und blicke ins Wohnzimmer. Meretes glänzender Flügel, mit geöffnetem Deckel, als wollte er nach etwas schnappen, das Sofa mit dem cremeweißen Wollbezug, die Bücherregale aus Tropenholz. Die Tür zum Arbeitszimmer ist geschlossen. Sicher sitzt er dort drinnen, doch ich bleibe ganz reglos stehen. Irgendetwas hier drinnen schreckt mich ab.

Das Wohnzimmer ist leer, aus irgendeinem Grund wirkt es verlassen. Es erscheint beinahe unheimlich, wie sauber und ordentlich es ist. Ich müsste nur den Mund aufmachen und nach Jørgen rufen. Nur einen Fuß heben und das Zimmer betreten. Zur Tür seines Arbeitszimmers gehen, sie öffnen. Aber ich rühre mich nicht von der Stelle. Dieser schwache Luftzug. Ich atme flach und hastig. Mein Blick springt von einem Punkt zum anderen, von den säuberlich aufgereihten Sofakissen zum Teppich, der keine einzige Falte wirft, zu einem Lichtstrahl aus der Küche, der einen Strich auf die Wohnzimmerwand zeichnet. Irgendetwas hier drinnen verheißt Gefahr. Und ich kann nicht einordnen, was es ist, doch ich begreife, dass ich wegmuss. Ich muss raus, aber ich kann mich nicht bewegen. Eine Sekunde, dann noch eine, ich stehe einfach nur da und atme, lasse den Blick wandern, wittere irgendetwas, und dann reiße ich mich los. Bin mit einem Satz draußen. Ziehe die Tür hinter mir zu. Versuche, die Hände so ruhig zu halten, dass ich das Schlüsselloch treffen und abschließen kann, doch ich zittere zu sehr und brauche mehrere Anläufe. Ich bemühe mich, ruhiger zu atmen. Denke: Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Denke: Ich bin grundlos panisch. Ich stecke den Schlüssel in die Hosentasche und will mich gerade umdrehen und die Treppe hinunterrennen, als ich höre, wie sich hinter mir jemand räuspert.

In der Tür gegenüber steht Saman.

»Hallo«, sagt er.

»Hallo«, erwidere ich, meine Stimme ist schwach, nichts als Luft.

Er sieht mich an, und ich versuche, mich zusammenzureißen. Schlucke mehrmals hintereinander. Denke: Was wird er denken? Er sieht mich hier stehen und keuchen, als wäre ich gerannt. Vielleicht hat er auch beobachtet, wie ich die Wohnungstür abgeschlossen habe, nein, das glaube ich nicht, aber ausschließen kann ich es nicht, und ungeachtet dessen sieht er ja, dass ich hier bin, jetzt, da Jørgen allein ist. Ich räuspere mich einige Male, versuche, die Fassung wiederzuerlangen.

»Ich wollte«, sage ich, zittere jedoch immer noch, meine Hände und meine Stimme, ich kann nur schwer denken. »Ich wollte mir nur etwas borgen. Eier. Ich backe gerade. Und wir haben keine mehr. Ich hätte vorher nachgucken müssen, aber ich hatte nicht …«

Ich habe vergessen zu atmen, hole im selben Moment Luft, in dem ich auch schlucke, ich huste einmal, zweimal, schlucke erneut.

»Ich hatte einfach nicht daran gedacht«, schloss ich. »Also wollte ich mir welche borgen. Aber es ist niemand da.«

Saman nickt.

»Merete ist wohl verreist«, sagt er.

Offenbar wissen das alle. So ist das hier. Man geht einmal aus, und am nächsten Tag fragen alle Nachbarn, ob man einen schönen Abend in der Stadt hatte. Manchmal ist das nett, andere Male beengend.

»Ich kann mal nachsehen, ob wir noch welche haben«, sagt er und dreht sich um, »einen Moment.«

Er verschwindet in der Wohnung. Die Tür steht einen Spalt offen, ich kann in seine minimalistische, saubere Wohnung hineinspähen, die so modern und karg ist, dass Jamila ihre Fotosessions auch dort drinnen veranstalten könnte. Der Schlüssel in meiner Hosentasche ist klein und von außen nicht zu sehen, aber ich ziehe vorsichtshalber trotzdem den Pullover nach unten.

Er kommt mit zwei braunen Eiern wieder, eins in jeder Hand.

»Hier«, sagt er.

Er reicht sie mir, und ich nehme sie entgegen, versuche, meine Hände ruhig zu halten. Die Eier liegen kalt und rund in meiner Hand.

Unten in der Wohnung bleibe ich am Küchentisch sitzen. Nach zehn Minuten höre ich Schritte auf der Treppe, und am schnellen und gleichmäßigen Rhythmus erkenne ich, dass es Saman ist. Nachdem die Haustür zugefallen ist, lasse ich sieben Minuten verstreichen. Dann gehe ich ins Treppenhaus und zum nächsthöheren Absatz und bleibe vor der Begonie stehen. Während ich den Schlüssel vorsichtig in den Übertopf gleiten lasse, blicke ich aus dem Fenster, hinaus auf den Hang, der nicht gepflegt wird, auf dem Büsche und Gestrüpp ungehindert wuchern. Neben der Grundmauer liegt eine Leiter, vielleicht wollte jemand das Moos von der Wand entfernen, vielleicht hing oben unter dem Dachfirst ein Wespennest. Ich bleibe so stehen. Wenn mich jemand hier sähe, würde er vermutlich denken, ich grüble über die Leiter, dass jemand sie wieder in den Schuppen legen sollte, bevor sie rostet. Als ich wieder zu mir hinuntergehe, zittere ich kaum noch.

Åsmund kommt gegen halb fünf, mit einer leicht glänzenden Stirn und einem Helm auf dem Kopf.

»Hallihallo«, ruft er aus dem Flur, seine Stimme erfüllt die ganze Wohnung.

Ich hatte mich darauf gefreut, die beiden wieder bei mir zu haben, nachdem ich dort oben von diesem Unbehagen befallen worden war, das auch in den Stunden danach nicht ganz verschwinden wollte. Doch jetzt, da Åsmund da ist, wird es mir doch zu viel, er ist so laut. Ich ringe mir ein Lächeln ab, habe wohl ein wenig die Fassung verloren und weiß nicht warum, denn es gibt keinen Grund dafür. Was das Unbehagen oben in der Wohnung ausgelöst hatte, bekomme ich nicht zu fassen. Es ist zu dumm. Ich muss mich zusammenreißen. Vielleicht habe ich im Schultheater zu viel Kaffee getrunken, vielleicht setzen mir die verdammten Katzen ja doch zu.

Sie begannen kurz nach Weihnachten zu verschwinden. Katzen tun das ja öfter, das ist nichts Neues, doch plötzlich waren es drei Katzen gleichzeitig. Dann noch eine und noch eine. Fast sechs Monate vergingen, bevor die erste gefunden wurde, einige Wochen danach tauchte die nächste auf, an einer Schlinge baumelnd, in einem Garten, der an einer Stichstraße unweit des Kastanjesvingen lag. Dann vergingen einige Monate, weitere Katzen verschwanden spurlos. Bis vor einigen Wochen Pusur, die Waldkatze einer Familie aus der Gartenstadt, auf einem Zaun des Bakkehaugen-Hofs aufgespießt gefunden wurde. Seit man die erste Katze gefunden hatte, kreisten die Gespräche in der Nachbarschaft immer wieder darum, und mit den späteren Funden nahm die Aufregung zu. Man hört die Leute auf der Straße darüber reden, beim Einkaufen, in ihren Gärten. Alle haben etwas beizutragen: eine Meinung dazu, was das Ganze zu bedeuten hat, eine Theorie zur Ursache, eine Beobachtung aus erster oder zweiter Hand, die in die kollektive Erzählung einfließt, und unter all diesen Stimmen ertönt die von Hoffmo am klarsten.

Vor einigen Tagen, kurz nach dem Fund der zweiten Katze, hatte er bei Nina Sparre geklingelt, um ihr sein Leid zu klagen. Seine kräftige Stimme schallte so laut durchs Treppenhaus, dass Åsmund und ich es bis zu uns hörten: Das geht einfach zu weit, Nina, warum hat eure Versammlung nicht schon längst etwas unternommen? Nina, die Sprecherin der Eigentümerversammlung und selbsternannte Beschützerin der gesamten Nachbarschaft, hatte ihm geantwortet so gut es ging: »Aber das Wichtigste ist doch, was die Polizei zu unternehmen gedenkt, und die Umweltbehörde. Die Haustiere fallen außerdem unter die Aufsicht der Kommune, deshalb ist in erster Linie sie dafür zuständig.«

»Die Polizei«, schnaubte Hoffmo, »die werden nicht einen Finger rühren. Was tun wir, Nina?«

»Ich habe alle, die etwas beobachtet haben, dazu aufgefordert, zur Polizei zu gehen«, sagte Nina wichtigtuerisch. »Jetzt liegt der Fall in deren Verantwortung.«

Hoffmo schnaubte erneut. Er ist der zweite selbsternannte Beschützer der Nachbarschaft, und was deren Verteidigung betrifft, ist der ältere Herr nicht minder leidenschaftlich als Nina Sparre. Er war sein ganzes Leben lang für die Armee tätig. Inzwischen muss er schon seit mindestens zehn Jahren pensioniert sein, aber es scheint nicht so, als hätte sein Tatendrang mit der Zeit abgenommen, wenn er Gefahr wittert. Bei der Gefahr handelt es sich in diesem Fall vermutlich nur um ein paar Jugendliche, die sich etwas beweisen wollen, doch wenn man Hoffmo reden hört, könnte man meinen, eine feindliche Staatsmacht würde mit den Säbeln rasseln.

Vor einigen Jahren, nicht lange nach unserem Einzug, gab es in unserem Wohngebiet Fälle von Vandalismus. Es waren keine schlimmen oder umfassenden Schäden, einige gesprayte Tags hier und da, aber Hoffmo interpretierte es aus alter Gewohnheit als Angriff. Als die Polizei dem Fall aus seiner Sicht nicht ernst genug nachging, nahm er ihn selbst in die Hand. Er montierte billige kleine Überwachungskameras auf dem Spielplatz und entlang der Hecken im Kastanjesvingen, spannte einen Stolperdraht um sein Haus und patrouillierte abends. Die Aktion war nicht sehr erfolgreich. Die Hälfte der Kameras wurde gestohlen oder zerstört, seine Frau war die Einzige, die über den Stolperdraht fiel, und seine nächtliche Patrouille verschaffte ihm lediglich einen guten Überblick darüber, welche Bewohner des Kastanjesvingen am spätesten und am schwersten betrunken nach Hause kamen. Die Polizei zeigte sich demonstrativ desinteressiert an seinen Ermittlungen, und als bekannt wurde, dass er heimlich die Umgebung gefilmt hatte, rief das einen Anwalt aus der Nachbarschaft auf den Plan. Man könne nicht einfach so auf städtischem Boden Kameras aufstellen und filmen, sagte er, das sei nicht erlaubt. Der daraus resultierende Streit hätte nie ein Ende gefunden, wenn Frau Hoffmo nicht ein ernstes Wörtchen mit ihrem Mann geredet hätte, der daraufhin einlenkte und sich halbherzig entschuldigte.

»Für den häuslichen Frieden muss man auch mal Opfer bringen, weißt du, Prytz«, hatte er gemurmelt, als ich ihn einmal danach fragte, und ansonsten nicht viele Worte über seine Aktion und seinen anschließenden Rückzieher verloren, es wirkte fast, als sei ihm das Ganze selbst ein wenig peinlich.

Seine Bürgerwehraktion war allerdings lästig für Nina, die sich ihrerseits dafür verantwortlich fühlte, dass im Kastanjesvingen alles mit rechten Dingen zuging. Zwischen unserer Wohnung und der von Familie Sparre gibt es eine Lücke in der Isolierung, und wenn wir den Hängeschrank öffnen, in dem sich der Durchlauferhitzer befindet, können wir alles, was in der Küche der Sparres vor sich geht, genauso deutlich hören, als wäre es bei uns. Wir machen das nicht oft, doch an einem der Tage, nachdem Hoffmo sich seine Entschuldigung abgerungen hatte, öffnete ich beinahe zufällig die Schranktür und hörte, wie sie ihrem Mann davon erzählte. Sie war erleichtert, dass die Harmonie in der Nachbarschaft wiederhergestellt war. Das sagte sie immer wieder. Was sie zu Svein gesagt hatte, als die erste tote Katze auftauchte, weiß ich nicht, aber ich hatte selbst gehört, wie sie den Nachbarn und Eltern in der Schule riet, sie sollten zur Polizei gehen, wenn sie etwas gesehen hätten. Die Polizei kam auch tatsächlich nach Tåsen, die Beamten machten Fotos, bevor sie die Katzenleiche entfernten, und sprachen mit einigen Nachbarn. Vielleicht hatte Nina gut argumentiert, oder die Polizisten hatten gedacht, ein wenig Präsenz zu zeigen, wäre der einfachste Weg, Nina wieder loszuwerden.

»Wegen ein paar toten Katzen die Polizei rufen«, sagte ich an dem Abend zu Åsmund, als ich sah, wie die Polizisten Fotos vom Tatort machten. »Dass ich das noch erleben darf.«

»Wir müssen aber auch verstehen, dass die Menschen Angst haben, Rikke«, sagte Åsmund.

Auf der letzten Eigentümerversammlung hatten einige Leute sogar geweint. Åsmund hat sich davon beeindrucken lassen und findet mich zynisch. Ich finde ihn zu weichherzig, aber ich verstehe auch, dass ich ziemlich allein bin mit meiner Meinung, und behalte sie weitgehend für mich. Dass ich mich bei den Müttern im Schultheater nicht zurückhalten konnte, bereue ich schon.

Warum irritiert mich die Angelegenheit so? Ich weiß keine Antwort darauf. Meine Schärfe gegenüber den anderen Müttern überrascht mich. Habe ich vielleicht doch Angst? Habe ich es nur nicht wahrgenommen? Habe ich deshalb oben in Jørgens Wohnung ein so starkes Unbehagen empfunden? War es das, was mich heute Morgen weckte, was mich so unruhig träumen ließ und schon um sechs aus dem Schlaf riss?

Jørgen hat immer noch nicht auf meine Nachricht geantwortet. Sie bislang auch gar nicht gelesen. Nach wie vor ist es ganz still dort oben.

Lukas hat sich auf dem Sofa zusammengerollt, bereit für seine abendliche Dosis Kinderfernsehen, und ich habe die Fernbedienung geholt, um sie ihm zu geben, als Åsmund aus der Küche ruft:

»Rikke? Warum liegen denn hier zwei Eier auf der Arbeitsplatte?«

Ich halte inne, bleibe mit der Fernbedienung mitten im Zimmer stehen und denke: O nein, die Eier habe ich vergessen. Dabei hatte ich mir ansonsten solche Mühe gegeben, habe den Schlüssel sorgfältig wieder in den Übertopf gelegt und sogar eine Weile aus dem Fenster auf dem Treppenabsatz gesehen, damit ein möglicher Zuschauer geglaubt hätte, ich würde darüber grübeln, ob man die Gartenabfälle eventuell am Hang kompostieren könnte oder nicht, alles war so durchdacht. Und dann habe ich die Eier vergessen. Wie ist das möglich?

»Die hatte ich bei Saman geborgt«, antworte ich mit angestrengter Stimme. »Ich hatte vor, Muffins zu backen.«

Ich drücke auf die Fernbedienung, nehme den falschen Knopf und schalte versehentlich die BBC ein, Lukas stößt einen Klagelaut aus. Hinter mir höre ich Åsmund hereinkommen.

»Wir haben noch Eier im Kühlschrank«, sagt er.